NHK出版作品一覧

-

4.4M理論による究極の宇宙論的予言 この宇宙が死滅するとき、われわれはワープマシンや超空間を通って無数に存在する並行宇宙へと脱出できるのだろうか? 最新の理論と観測データによって宇宙の進化を鮮やかに描き出す、BBCノンフィクション賞受賞作。理論物理学の第一人者による、平易でスリリングな最新宇宙論の決定版! [内容] 第I部 宇宙 第一章 宇宙が赤ん坊だったころ 第二章 パラドックスに満ちた宇宙 第三章 ビッグバン 第四章 インフレーションと並行宇宙 第II部 マルチバース 第五章 次元の入口とタイムトラベル 第六章 量子論的な並行宇宙 第七章 M理論──すべてのひもの母 第八章 設計された宇宙? 第九章 十一次元のエコーを探す 第III部 超空間への脱出 第十章 すべての終わり 第十一章 宇宙からの脱出 第十二章 マルチバースを超えて

-

4.4後戻りできなかったのは、なぜか 1941年12月8日、真珠湾攻撃――日米開戦は不可避だったのか。近年新たに公開された史料を元に、日・米・英・独・ソなど各国が行っていた諜報活動=「情報戦」の実態と、数多の人物たちの思惑と欲望が複雑に絡み合いながら、真珠湾攻撃にもつれ込んでいくまでの様を生々しく描く。昨年12月8日に放送され好評を得たNHKスペシャルの書籍化。 ■目次 プロローグ 開戦前夜 第1章 謎のスパイ・ニイカワ 第2章 スパイ・マスターの誤算 第3章 チャーチルの影 第4章 コード・ブレイカー 第5章 独ソ戦錯綜する情報 第6章 ダブル・エージェント 第7章 ポイント・オブ・ノーリターン 第8章 真珠湾潜入 第9章 ワシリエフ文書 第10章 N工作 エピローグ スパイたちのその後

-

4.4自己犠牲のない正義なんてない! 昨年94歳で亡くなった漫画家のやなせたかしさん。『アンパンマン』をはじめとする作品の底流には、「この世から不幸をなくしたい」という強い願いが込められていた。生前の本人の言葉や彼を慕う漫画家たちの声、そして遺された詩とイラストで紡ぐ、やなせたかしからすべての人に贈る珠玉のメッセージブック。(巻頭カラーページあり) [内 容] 第1章 アンパンマンのマーチ ちばてつや アンパンマンのマーチが、やなせさんの憲法だった 第2章 しあわせよカタツムリにのって 第3章 てのひらを太陽に 西原理恵子 悲しみのカードを希望のカードに変える 第4章 ノスタル爺さん 里中満智子 笑いや喜びをふりまいて過ごそう! 第5章 絶望のとなり 吉田戦車 やなせさんが守ろうとしたみんなの夢 ※第1~4章の本文は、やなせたかしさん本人によります。 ただし、二〇〇八年十月時点の内容になっています。

-

4.4世界的リーダー、緒方貞子を知るうえで最適の一冊 UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)のトップを務め、“戦争が生み出した弱者”である難民を救うために、世界を駆け回った緒方貞子。その業績が今も国際社会で評価される、数少ない日本人リーダーの半生を、生い立ちから明らかにして話題を集めた「NHKスペシャル」が待望の出版化。 曽祖父が総理大臣(犬養毅)、祖父は外交官(芳澤謙吉)、父も外交官(中村豊一)という家系に育った生い立ちやアメリカ留学時代など、これまであまり語られなかった若年期もていねいに振り返り、日本人離れした“リーダーとしての魂”が育まれた背景と道程を探っていく。 [目次] 第1章 政治家・外交官の家に生まれて―誕生‐アメリカと中国での生活 第2章 信念の人 父・豊一―日中戦争‐帰国 第3章 少女時代に見た戦争―真珠湾攻撃‐終戦 第4章 リーダーシップの原点―聖心女子大学時代 第5章 戦争への疑問 満州事変研究―アメリカ留学‐論文執筆 第6章 突然の国連デビュー―結婚‐出産‐大学での講義‐国連総会出席 第7章 日本初の女性国連公使―国連日本政府代表部への赴任‐上智大学教授 第8章 紛争と向き合う中で―国連難民高等弁務官時代 第9章 「人間の安全保障」を求めて―二十一世紀JICAでの活躍 エピローグ 日本人へのメッセージ

-

4.4

-

4.4

-

4.4

-

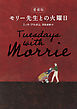

4.4スポーツコラムニストのミッチ・アルボムは、テレビで偶然、恩師を見かける。モリー先生は、体が動かなくなる難病に侵されていた。見舞いに訪れたミッチにモリーは言う。「憐れむより君の問題を話してくれないか」。毎週火曜日、二人だけの最後の授業が始まった。テーマは「人生の意味」について。

-

4.4

-

4.3現代まで引き継がれる一元的支配――その原点は秦王政の「キングダム」にあった。 今の中国の一元的支配の根源は何か? 世界の今を解くカギは、すべて歴史の中にある――。誰もが一度は耳にしたことがある「歴史的事件」と、誰もが疑問を抱く一つの「問い」を軸に、各国史の第一人者が過去と現在をつないで未来を見通す新シリーズの第5弾! 初めて統一されて以降、二千年以上にわたって広大なエリアを保持し続けてきた「中国」。なぜいくたびも王朝交替を繰り返しながら、一元的支配体制は引き継がれてきたのか? 「辺境の蛮国」と見なされていた秦に現れた、希代の権力者の理想にその原点を見る。 【内容】 第1章 秦王政はいかにして中華統一を成し遂げたのか? 第2章 後進国の秦がなぜ最先端の社会体制を作り出せたのか? 第3章 始皇帝の理想は中華統一の達成であり、統一の維持ではなかった!? 第4章 その後の中国大陸で二千年にわたって影響を与えた「国家モデル」の完成へ

-

4.3哲学の三大テーマが、この1冊で理解できる! 哲学の世界では2000年以上もの間、数々の哲学者が膨大な思想や哲学書を生み出してきた。しかし私たちは、それらがあまりに多様かつ難解で、どこから学び始めればいいのか分からない。そこで注目するのが、哲学の基礎をなしている三大テーマ、存在論・認識論・価値論。それらの領域を「はじまり」から紐解けば、驚くほど哲学が「分かる」ようになる。「哲学」という学問の特徴はどこにあるのか。プラトン、デカルト、カント、ヘーゲル、フッサール――哲学者は世界の何に疑問を抱き、その思想はどう展開されたのか。「NHK100分de名著」にて解説の鮮やかさで話題を呼んだ哲学界の俊英が描く、誰もが知識ゼロから学べる哲学の地図。

-

4.3難攻不落の古典を「実用書」として読み直す。 誰もが一度は理解してみたいと思いながら、膨大な量と難解さで手も足も出ない儒教の古典「四書五経」。入門したくとも、世にある解説書もまた難しい。その四書五経を「実用の書」として読んでみると、驚くほど腑に落ちる。今の生き方に何となく違和感がある、でも何をどう変えればいいのか分からない……。その答えが四書五経の中にある。キーワードは、自分の心を書き換えるための「思」「学」「礼」。価値観を新たにしていくための9つの「思」とは? 孔子の説く、心の持ちようを変える「学び」の方法とは? 心の変化で大きな物事を動かせるようになる「礼」とは? 古典漢籍の道を究めた著者による、儒教を使いこなすための見取り図。

-

4.31925 年に登場し、瞬く間に時代の寵児となったラジオ。そのラジオ放送に携わった人々は、ラジオの成長と軌を一にするかのように拡大した「戦争」をどう捉え、どう報じたのか、あるいは報じなかったのか。また、どう自らを鼓舞し、あるいは納得させてきたのか。そして敗戦後はどう変わり、あるいは変わらなかったのか――。 上記をテーマに、NHK放送文化研究所の月刊誌「放送研究と調査」は、2017 年8 月号~21 年12 月号で、5 年にわたり「戦争とラジオ」を掲載した。その連載を単行本化したものが本書である。筆者の大森淳郎はNHKのドキュメンタリー番組のディレクターとして、戦争中のラジオについても長年取材を続けたのち、2016年~22年12月まで同研究所の特任研究員を務めた。 本書では、記者・ディレクター・アナウンサー…といった「放送人」たちが遺した証言と記録、NHKにある稀少な音源・資料などを渉猟し、丁寧にたどり、検証しながら、自省と内省の視点を欠くことなく多面的に「戦争とラジオ」の関係を追う。 ひいては、非常時において、メディアに携わる者がどのように思考・模索し、振る舞うべきなのかをも照射したノンフィクション。

-

4.3「知らない」ではすまされない、世界が注視する“この国”を正しく知るための入門書 イスラエル。こんなテーマがほかにあるだろうか? 人口1000万に満たない小さな国が世界のトップニュースになるのはなぜか? アメリカのキリスト教福音派はなぜ、イスラエルとトランプを支持するのか? なぜ紛争は繰り返されるのか? そもそも、いったい何が問題なのか? 世界で最も複雑で、やっかいで、古くからの紛争と思われるものを正しく理解する方法などあるのだろうか? 国際社会の一員として生きていくために、日本人が知っておくべきことが、この一冊に凝縮されている。 争いを拡大させているのは、私たちの無知、無関心かもしれない。 【目次】 第1部 何が起こっているのか? 1章 ユダヤ人とイスラエル/2章 シオニストの思想/3章 ちょっと待て、ここには人がいる/4章 イギリス人がやってくる/5章 イスラエルとナクバ/6章 追い出された人びと/7章 1950年代/8章 ビッグバン/9章 激動/10章 振り落とす/11章 イスラエルはラビンを待っている/12章 賢明な希望が潰えて/13章 ブルドーザーの最後の不意打ち/14章 民主主義の後退 第2部 イスラエルについて話すのがこれほど難しいのはなぜか? 15章 地図は領土ではない/16章 イスラエルのアラブ系国民/17章 恋物語?/18章 入植地/19章 BDSについて語るときにわれわれが語ること/20章 Aで始まる例の単語/21章 Aで始まるもう一つの単語/22章 中心地の赤い雌牛/23章 希望を持つ理由

-

4.3

-

4.3「ただ、人間らしく暮らしたい」――高齢者の尊厳回復への道筋を示す 人生100 年時代、生きがいや健康のために働き続けようとの掛け声の一方で、低年金に苦しみ、生活を補うため働かざるを得ない老年層は多い。さらに生活保護以下の水準で暮らす高齢者は600万人超もいる。 『下流老人』から7年、賃金は伸びず物価が上昇する中で、今後誰もが直面しうる危機が、老後の貧困である。超低年金、超低賃金、シニア労災等の横行を座視してはならない。 公助(年金)、自助(生きがい)、共助(つながり)の立て直しを訴える著者が、誰も取り残さない社会実現への具体策を提言する。中でも高齢者が安心して生きられる、貧困打開への究極の処方箋とは、全員へ一律の生活扶助費を支給する「最低保障年金」の実現だ。

-

4.3

-

4.3苦難の日々を支えたのは、自らが紡いだ「言葉」だった。 ドイツからオランダに一家で移り住んだアンネ・フランクは、第二次世界大戦下の一九四二年、十三歳の誕生日に父親から贈られた日記帳に、思春期の揺れる心情と「隠れ家」での困窮生活の実情を彩り豊かに綴った。そこに記された「文学」と呼ぶにふさわしい表現と言葉は、コロナ禍に見舞われ、戦争を目の当たりにした私たちに静かな勇気と確かな希望を与えてくれる。 【以下「はじめに」より】 本書では、『アンネの日記』が本来持っている文学的な豊かさについて、真正面から考えてみたいと思います。思春期の少女が、なにを考え、なにを感じ、それをどのように表現したのか。ここにはみずみずしい青春の息吹がみなぎっています。(略)これほどリアルな少女の声が胸に響いてくる文学を、わたしは他に知りません。

-

4.3小泉八雲とセツ。2人の奇跡の出会いが、異文化を乗り越え、『怪談』を生みだした。 ギリシア生まれのジャーナリスト、ラフカディオ・ハーンと上士の血を引くセツ。2人の宿縁の出会いと文学作品に結実するまでをドラマチックに描く。日本に憧れ東京に上陸したハーンは、英語教師として松江に赴任、誤解からヘルン先生と呼ばれるようになる。版籍奉還により生家は財産を失い、働く場も失ったセツは旅館に滞在中の異国人の女中として奉公する。はじめは会話にも不自由するが、ハーンの日本男性にはない優しさ、セツの武士の娘である毅然とした佇まいに互いに惹かれあうようになる。あるときセツの語る説話にハーンが高い関心を示した…。こうして奇跡的に出会った二人が愛を育み障害を乗り越え、『怪談』を世界に発表する。

-

4.3ヘーゲル、ニーチェ、ハイデガーよりも、パスカルこそが役に立つ! 100分de名著でもおなじみ、博覧強記の作家・フランス文学者の鹿島茂が、「自我と幸福追求を試みた最初の書」として絶賛する西洋哲学の古典『パンセ』。本書では、「キリスト護教論」を目的として書かれた『パンセ』の中から、現代人にとって切実かつ魅力的な部分を抽出し、著者が訳と解説を施すことで、パスカル×鹿島茂の新たな箴言集、いわば『パンセ 人間学篇』を編み直す。著者は「現代人が『パンセ』を読んだことがないのは、もったいないどころか大きな損失である」と語る。読者が、パスカルの思想に触れながら、人間の二大苦悩である「自我」と「幸福追求」について、自らの答えに行き着くよういざなう、究極の哲学ガイドである。 <目次> 第1章 ようこそ、『パンセ』の人間学へ/第2章 人は気晴らしなしでは生きられない/第3章 すべては「ドーダ」で理解できる/第4章 とにかく自分のことが好き!/第5章 人間は奇妙なオルガンである/第6章 人は変わる? 変わらない?/第7章 人間は習慣によってつくられる/第8章 オネットムと言われるようになれ/第9章 想像力って素晴らしい!/第10章 現在に安住できないのはなぜ?/第11章 「正義」ってなんだろう?/第12章 人間は惨めで偉大な存在である/第13章 人間は考える一本の葦である/第14章 だから神は存在する

-

4.3

-

4.3何が政府と市民の相互信頼を生むのか? 閉塞感の漂う日本へのヒントが満載! 台湾の天才デジタル大臣オードリー・タン氏は、デジタルを駆使して市民参加型の新しい民主主義の実践に挑んでいる。誰でも簡単に政治参加できるプラットフォームの創設や、1人1票ではない投票方法の導入など、画期的な事例を多数紹介。世界が注目する台湾モデルの精髄を説き、政治への諦め感が漂う日本人に変革の手がかりを示す。 〈目次〉 序 章 デジタルで民主主義を改良する 第1章 開かれた行政府をつくる 第2章 私はなぜ民主主義に関わるようになったのか 第3章 市民参加型の討論を実現 第4章 投票方法のアップデート 第5章 さまざまな問題をどう乗り越えるか

-

4.3累計28万部のロングセラー、最後の大改訂! キミは論文って何かを知っているか? 「論文書き方本の最終兵器」を10年ぶりにアップデート。主人公は作文のヘタな大学新入生。彼がダメ論文を「Aプラス論文」へ改善するまでのプロセスを追いながら、論文の基本からアウトラインの作り方、草稿のまとめ方、仕上げ方までを伝授する。類書にはないウリとして、主張の説得力を高めるための「論証」のテクニックを分かりやすく解説。さらに、この10年間の環境の変化をふまえて、文献や資料探し、情報検索の方法についてさらに詳しい解説をほどこすほか、明快で読みやすい論文を書くための文章指南パートを大幅増量! 〈目次〉 第1章 論文の宿題が出ちゃった! 第2章 論文には「問いと主張と論証」が必要だ 第3章 論文にはダンドリも必要だ 第4章 論文とは「型にはまった」文章である 第5章 論文の種としてのアウトライン 第6章 そもそも論証ってどういうこと? 第7章 「パラグラフ・ライティング」という考え方 第8章 わかりやすい文章を書くために 第9章 最後の仕上げ 巻末豪華五大付録 A 論文提出直前のチェックリスト B 論文完成までのフローチャート C ここだけのインサイダー情報:論文の評価基準 D 「禁句集」――作文ヘタ夫くんの使いがちな表現トップテン+α E おすすめの図書など

-

4.3

-

4.3こころをこめてマインドフルに生きること、それがシンプリシティ。 世界的名著『スモール・イズ・ビューティフル』を著したE.F.シューマッハーの意思を継いで、イギリスのエコロジカル雑誌「リサージェンス&エコロジスト」の編集主幹となった先駆的エコロジスト、サティシュ・クマールが、いま世界に「簡素」に生きることの素晴らしさを説く! 新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい始めたとき、カナダの若者たちの共感を得て話題となった本がいよいよ邦訳。 「大量生産という産業のありかたは、醜い文明をこしらえてしまったのではないか。私たちは数字に支配され、経済にとりつかれ、スピードのとりこになっているが、これら三つは美しさの天敵だ。―― ――日本には「わび」「さび」という美学的な概念がある。そこには「飾りけがない」「気取らない」「謙虚」などの意味が含まれている。高級そうで、華やかで、大げさで目立つものである必要はない。ザラザラ、ゴツゴツしていたり、あっさりしたりしていてもよい。ありのままで、手がこんでいない。まさに「わび」と「さび」には〈エレガント・シンプリシティ〉、簡素で美しい生きかたが表現されている」―――(本文より)

-

4.3戦争、奴隷制、禁酒法……背景を理解すれば、作品がもっとよくわかる 「黒猫」のプルートはなぜ黒いのか? 書記バートルビーはなぜ「しない方がいい」と思うのか? 度重なる戦争の歴史、色濃く残る奴隷制の「遺産」等、アメリカという国、そこに暮らす人々の特異な歴史的・文化的・社会的背景を踏まえて短篇小説を読み解く。これまで主にマイノリティや越境者の文学に注目してきた著者が、メルヴィル、フィッツジェラルド、フォークナー、ヘミングウェイ、サリンジャー等、アメリカ文学の「王道」といえる作家に挑む、アメリカ文学入門の新・定番! 〈目次〉 暴力と不安の連鎖―ポー「黒猫」 屹立する剥き出しの身体―メルヴィル「書記バートルビー‐ウォール街の物語」 英雄の物語ではない戦争―トウェイン「失敗に終わった行軍の個人史」 共同体から疎外された者の祈り―アンダソン「手」 セルフ・コントロールの幻想―フィッツジェラルド「バビロン再訪」 存在の基盤が崩れるとき―フォークナー「孫むすめ」 妊娠をめぐる「対決」―ヘミングウェイ「白い象のような山並み」 人生に立ち向かうためのユーモア―サリンジャー「エズメに‐愛と悲惨をこめて」 美しい世界と、その崩壊―カポーティ「クリスマスの思い出」 救いなき人生と、噴出する愛―オコナー「善人はなかなかいない」 言葉をもたなかった者たちの文学―カーウ゛ァー「足もとに流れる深い川」 ヴェトナム戦争というトラウマ―オブライエン「レイニー河で」 愛の可能性の断片―リー「優しさ」

-

4.3類例のない究極の入門書 本書「序」のタイトルは「なぜ、『存在と時間』についてなおも書くのか」である。『存在と時間』やハイデガーの入門と謳う本はすでにいくるもあるからだ。 だが「なぜ、なおも書くのか」と問うには勇気がいる――正面から答えねばならないから。答えはこうだ; 「『存在と時間』は一度は読んだ方がいい。そして、『存在と時間』を読みたいとこころざした人にとって、この本がかつてなかった読み方と説得力を示しているから」。 哲学徒を引きつけてやまない“現代哲学の最高峰”の読解を、自分の読書体験としてモノにするための確かな道が本書だ。『存在と時間』の鮮烈な解釈で学界にデビューした新鋭による、問答無用のニュー・スタンダード! 〈内容〉 序 なぜ『存在と時間』についてなおも書くのか 第1章 なぜ「存在の意味」を問うのに自分自身を問うのか 第2章 なぜ『存在と時間』の言葉遣いは普通の哲学書と違うのか 第3章 なぜ「主体」でも「心」でもなく「世界内存在」なのか 第4章 なぜハンマーと釘の分析が存在論になるのか 第5章 なぜ「世界は存在しない」なんて言えるのか 第6章 なぜ「手」を中心に考えるのか 第7章 「世人」とは誰のことなのか 第8章 「死への先駆」は無理な要求か 第9章 『存在と時間』に倫理学はあるのか 第10章 結局、『存在と時間』は何を成し遂げたのか

-

4.3※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 たおやかでまっすぐな言葉が紡ぐ、ありのままの本音。 等身大の上白石萌音があふれた文筆処女作となるエッセイ集、完成! 何気ない日常の断片や去来する思い、情景などを綴った50篇におよぶエッセイ、大切な家族との再会や、ゆかりの地を巡った故郷・鹿児島ルポ、初の創作となる掌編小説、思い出の写真とともに振り返るバイオグラフィ、本人撮影によるフィルムカメラスナップ……。 これまでブログやSNS、メディア取材などでは語られなかった気持ちや、家族・友人への思いなど、過去を振り返りながら足もとを見つめ直し、そして未来へ思いを馳せるように、ありのままに瑞々しくも至妙に綴られた文章はすべて書き下ろし。何気なくてあたたかな数々の“記憶”をあざやかな“叙述”として編み上げました。 豊富に収載する写真は全点初公開。文章と写真によって、俳優、歌手、ナレーターなど幅広い活躍でいま最注目の上白石萌音さんの多彩な魅力をあらゆる角度から描き出し、知られざる素顔と胸の内を知ることができる、ファンならずとも必携の一冊です! *電子書籍版は限定表紙&撮り下ろしカットを追加収載。紙版の一部カット未収載となります。 〈内容〉 *はじめに *エッセイ 「踊る」「視る」「懐かしむ」「読みこむ」「採る」「完パケる」「灯す」「駆られる」「決まる」「学ぶ」「読み上げる」「歩く」「断ち切る」「揃える」「降る」「鳴らす」「交わす」「合わせる」「駄弁る」「歌う」「食べる」「挟む」「ふやける」「減らす」「愚痴る」「叩く」「赴く」「住む」「生きる」「立ち返る」「めくる」「失くす」「写る」「違える」「オフる」「入る」「観る」「並べる」「参る」「宿る」「始める」「料る」「走る」「応える」「おます」「触れる」「褒められる」「演じる」「撮る」「終わる」 《全50篇》 *わたしの“萌音さんの色” *掌編小説 *わたしがいた風景~鹿児島小旅行リポート~ *足あと、いろいろ *『いろいろ』ができるまで *あとがきにかえて

-

4.3※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 NHK「香川照之の昆虫すごいぜ!」、待望の出版化。 俳優、香川照之さんが扮する「カマキリ先生」が、黄緑の衣装に身をつつみ、昆虫の魅力を伝える。取り上げる昆虫は、カマキリ先生が「子どもたちに見てほしい、知ってほしい」という昆虫たち。番組のなかでは伝えきれなかった昆虫の生態を迫力満点のビジュアルとともに紹介する。 ちなみに「図鑑」といっても、美しい虫や珍しい虫の写真を単に眺めるためのものではない。番組ファン、香川照之さんファンにはたまらないロケ時のこぼれ話やスタジオ収録の裏話なども掲載されているので、昆虫が好きな人も、それほどでもない人も楽しめるはず。 本誌に登場する昆虫については、体の特徴や雌雄の見分け方、卵から成虫になるまでの一生、動植物とのかかわりなどを丁寧にわかりやすく解説。彼らの「すごさ」をとおして、自然の偉大さに触れることができる。 <vol.1の目次> 1時間目:トノサマバッタ 2時間目:モンシロチョウ 3時間目:オニヤンマ 課外授業:タガメ 体験留学:マレーシアの昆虫たち ※電子書籍版『NHK「香川照之の昆虫すごいぜ!」図鑑 vol.1』の「昆虫をとりまく自然カード」は、パソコンサイトから印刷用データ(PDFファイル)をダウンロードしてご利用いただけます。

-

4.3満州事変から、真珠湾攻撃へ―― 日本を亡国に導いた6つの分岐点 2017年の終戦の日、昭和史研究のスペシャリスト3人が集結して話題を呼んだNHKラジオ番組「太平洋戦争への道」。本書は、その貴重な鼎談に、保阪正康氏の解説と図版・写真を加えた「日米開戦80年企画」として刊行するものです。1931年の満州事変から1941年の真珠湾攻撃へと至るその過程には、見逃せない6つの分岐点があったと3人は口をそろえます。各氏の視点と語り口が絶妙に交差しながら、昭和日本の闇へと迫る展開は、歴史好きの方にはもちろん、一般の方にも重層的な歴史理解を促すに違いありません。私たちは歴史から何を学ぶべきなのか。昭和日本が犯した「最大の失敗」から、令和日本が進むべき道を提言します。 〈内容〉 序 章 太平洋戦争とは何か 第一章 関東軍の暴走 1931 満州事変 - 1932 満州国建国 第二章 国際協調の放棄 1931 リットン報告書 - 1933 国際連盟脱退 第三章 言論・思想の統制 1932 五・一五事件 - 1936 二・二六事件 第四章 中国侵攻の拡大 1937 盧溝橋事件 - 1938 国家総動員法制定 第五章 三国同盟の締結 1939 第二次世界大戦勃発 - 1940 日独伊三国同盟 第六章 日米交渉の失敗 1941 野村・ハル会談 - 真珠湾攻撃 戦争までの歩みから、私たちが学ぶべき教訓

-

4.3「性格は変わらない」 と思い込んでいるあなたへ! 世の中には、「自分は性格で損をしている」などと、自分の性格を恨めしく思っている人が少なくありません。なかには、物事がうまくいかないことを性格のせいにして、「生来のもの」としてあきらめてしまう人もいます。 しかし、心理学者アドラーによれば、それは大きな間違い! 性格は、(1)生得的なものではなく、(2)対人関係の問題を解決するために身につけたもので、(3)自らが変わろうと決心すれば、必ず変えることができる。つまり、ここでもアドラーの持論である「人間の悩みは、すべて対人関係の悩み」であり、大事なことは、「まず自分を知り、他人を理解し、共同体感覚を身につけることにある」というわけです。 そこで著者は、アドラーの著作『性格の心理学』から、一般に「損」と思われがちな性格に焦点をあて(2-5章)、さらには多くの人が関心をもつ「きょうだい関係」を別立てし(6章)、一つずつ丁寧に解説していきます。 ポイントは、このタイプ分けの目的が「性格診断」にあるのではなく、個々人が自分の性格を理解し、必要があればその性格を変えていく「知的手段の場」とすること。 たとえば「虚栄心」は優越性の追求ですが、実は劣等感の裏返しで、人に認められようとする努力が原因である。だから、人の期待に合わせることをやめ、現実の自分をそのまま受け入れられれば虚栄心は払拭できる――というわけです。 「性格が変われば、人生はがらりと変わる」とアドラーは言います。現状の自分の性格や生き方に悩み、不満を持っている人たちに送る、アドラー×岸見一郎による、あなたの人生を変える一冊です!

-

4.3民主主義の原型を構想したルソーの思想。その本質を知り、私たちの社会を問い直す! 「社会契約」とは? 「自由」の本当の意味とは? 民主主義の理念の起源とは? 現代社会の根源的課題を考えるうえで必読の名著『社会契約論』。ルソーの生きた時代、彼の思想、その人となり、生涯なども解説しながら、難解な本書を平易にときほぐす特別授業が、自由学園の生徒たちとのオンライン講義と対話で実現! ルソーの『社会契約論』は「哲学とは社会を考えるうえで、こんなに役立つのだ」という最高の実例だ。本書を読み進めながら、「よい社会の本質」にたどり着くための思考法を伝授する。 第1講 ルソーの読み方 その人生と思想 第2講 社会契約論の核心 第3講 「よい社会」の根拠は「一般意志」にあり 第4講 若者たちと考える『社会契約論』の可能性

-

4.3※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ファンタジー作品の名手、刀根里衣が子どもたちに贈る希望のメッセージ 色を失った世界に立ちつくす少年が、この物語の主人公です。 静けさのなかで、少年は考えます。 ちっぽけな自分にも、何かできることはないだろうか……。 筆とパレットを手にした少年は、動物や植物に色をつけ、星や月を描いていきます。 そうして命を吹き込まれたいきものたちは、徐々に光を放ちはじめます。 わたしたちはいま、これまで経験したことのない日常を送っています。 そのようななか、やさしく前向きな気持ちにさせてくれる作品です。

-

4.3「生物学」はここから始まった! 現在もアップデートされ続ける進化論の礎を読み解く たまたま起きる変異が自然淘汰を経て、新たな形質として獲得され種が増えていく。進化とは枝分かれの歴史である。進化の原動力を解き明かしたダーウィンの進化論は現在も概ねその正しさが証明されている。一方、弱肉強食、優生思想といった誤解もつきまとってきた。 いま進化論を読むことの意義とは? ダーウィンの理論からエピジェネティクスなど最新の遺伝学まで、人類史を振り返る意味でも、ホモ・デウス化する人間の未来を見通す意味でも、読解必須の書。 第1章 「種」とは何か? 第2章 進化の原動力を解き明かす 第3章 「不都合な真実」から眼をそらさない 第4章 進化論の「今」と「未来」 特別章 ダーウィン『種の起源』以降の発展

-

4.3「閉じている」という印象が強い自閉症。その内側の世界を、最新の脳画像解析と、当事者の生の声から解き明かす。情報のインプットが多すぎて、アウトプットがうまくいかない独自の感覚とは? 世界的に著名な自閉症者としての視点と、科学者ならではの分析力が見事に融合したサイエンス・ノンフィクション。

-

4.3なぜ霊長類の中でホモ・サピエンスだけが、積極的に魚を食べるのか? それは、もともとホモ・エレクトゥスやネアンデルタール人といった「強者」に対抗するための仕方なしの生存戦略だった。だが、人類がアフリカから世界中に拡散していく過程で、その魚食こそが飢えを満たし、交通手段を発展させ、様々な文化を生み出す原動力になった。果たして、魚食は「弱者」ホモ・サピエンスに何をもたらしたのか? 他の霊長類との比較を踏まえ、出アフリカから日本列島へと至る「大逆転の歴史」をベテランの人類学者が鮮やかに描き出す。

-

4.3ニュートンが大科学者たり得たのはなぜ? どうしてフランス革命時に諸科学が勃興した? 量子力学は歴史の偶然で生まれた? 国家の野心と研究者の探求が重なるところに、歴史の転機は訪れる。近現代史を陰で動かした諸科学の営みとそのダイナミズムを、文理の壁を超えてやさしく語る、あたらしい科学史入門。 第1章 イギリス王政復古と「学会」創設 ──ニュートンはなぜ大科学者たり得たか 第2章 フランス革命と化学革命 ──なぜ諸科学は動乱期に基礎づけられたか 第3章 普仏戦争と「量子仮説」 ──量子力学は製鉄業から生まれた? 第4章 世界大戦と核物理学 ──真理の探究はいかに歴史に巻き込まれたか 第5章 変貌する現代科学 ──巨大科学は国家を超える

-

4.3文武兼ね備えたエリート武将は、いかに本能寺の変へと追い詰められていったのか。牢人医師としての出発点から、延暦寺焼き討ちで見せる冷酷さ、織田家中における異例のスピード出世、武官としての比類なき実力まで。近年急速に進む光秀研究の成果を踏まえ、謎多き素顔に英雄史観・陰謀論を排し、実証的に迫る。気鋭の中世史家による、渾身の一作! 序章 新時代の子供たち 第一部 明智光秀の原点 第一章 足利義昭の足軽衆となる 第二章 称念寺門前の牢人医師 第三章 行政官として頭角を現す 第四章 延暦寺焼き討ちと坂本城 第二部 文官から武官へ 第五章 織田家中における活躍 第六章 信長の推挙で惟任日向守へ 第七章 丹波攻めでの挫折 第八章 興福寺僧が見た光秀 第三部 謀反人への道 第十章 領国統治レースの実態 第十一章 本能寺の変へ 終章 明智光秀と豊臣秀吉

-

4.3ヒトは心臓病・腰痛・難産になるように進化した! 複雑な道具を使いこなし、文明を築いて大繁栄した私たちヒトは、じつは「ありふれた」生物だった――。人体は「進化の失敗作」? ヒトも大腸菌も生きる目的は一緒? 私たちをいまも苦しめる、肥大化した脳がもたらした副作用とは? ベストセラー『絶滅の人類史』の著者が「人体」をテーマに、誤解されがちな進化論の本質を明快に描き出した、知的エンターテインメント! 序 章 なぜ私たちは生きているのか 第1部 ヒトは進化の頂点ではない 心臓病になるように進化した/鳥類や恐竜の肺にはかなわない/ 腎臓・尿と「存在の偉大な連鎖」…… 第2部 人類はいかにヒトになったのか 腰痛は人類の宿命だけれど/人類が難産になった理由とは/ 一夫一妻制は絶対ではない…… 終 章 なぜ私たちは死ぬのか

-

4.3時代を超えて、闇は残る 「社会派推理小説」というジャンルを確立した国民的作家・松本清張。格差、差別といったタブーを恐れずテーマとして取り上げる姿勢、地方から中央を相対化する視線により、その作品には昭和という時代の闇が刻印されている。代表作の数々を「鉄道」と「天皇」に注目して読み解き、歴史の暗部に光をあてる。 第一章 格差社会の正体――『点と線』 第二章 高度経済成長の陰に――『砂の器』 第三章 占領期の謎に挑む――『日本の黒い霧』 第四章 青年将校はなぜ暴走したか――『昭和史発掘』 第五章 見えざる宮中の闇――『神々の乱心』 終 章 「平成史」は発掘されるか

-

4.3“健康”を再定義せよ! 私たちが思い描く“健康”は、間違っている? 古今東西の医療に精通する東大病院の医師が、「あたま」「からだ」「こころ」の3つのつながりから、健康に生きる心構えを伝授。普段は意識しない“自分の仕組み”を改めて知れば、健康の概念が一変する。医学知識ゼロで読める、目からウロコのレッスン。 はじめに――「健康」を再定義してみる 第1章 「健康学」って何? 第2章 「からだ」のきほん 第3章 「からだ」と「こころ」のつながり 第4章 自分にとっての「健康学」 おわりに――「健康学」という学び 健康学を深めるためのブックガイド

-

4.3

-

4.3※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 Eテレで人気の理科・科学番組『カガクノミカタ』がついに書籍化!学校教育の弱点だった「課題発見力」を養成するのにぴったりな“18のミカタ(見方)”を紹介。小学校・中学校の「アクティブ・ラーニング」に。オリジナルな「自由研究」の発想源に。次代に求められる「問いを自ら見つける力」が楽しく身につく! ミカタ1 断面を見てみる 観察1 3つのボールの断面を見てみよう 観察2 ボールの中身のなぞをさぐろう ミカタ2 下から見てみる 観察1 カタツムリを下から見てみよう 観察2 おなかの波のなぞをさぐろう ミカタ3 大きくしてみる 観察1 いろいろな生き物のあしを大きくしてみよう 観察2 ヤモリのあしのなぞをさぐろう ミカタ1、ミカタ2、ミカタ3 のやってみよう ミカタ4 中を見てみる 観察1 イチゴの中を見てみよう 観察2 白い筋の正体をさぐろう ミカタ5 並べてみる 観察1 自転車を並べてみよう 観察2 ハンドルの軸が傾いている理由をさぐろう ミカタ6 言葉にしてみる 観察1 ブロッコリーを見て言葉にしてみよう 観察2 ブロッコリーのつぶのひみつをさぐろう ミカタ4、ミカタ5、ミカタ6 のやってみよう

-

4.3

-

4.3最強の論文入門書がパワーアップ! 大学生のバイブルが生まれ変わった! インターネットなどの情報へのアクセス法をより詳細に解説。それを使うと必ず作文がヘタになる「禁句集」など巻末付録も充実。より読みやすい論文を書くための文章指南としても使える決定版。キミは論文って何かを知っているか!? [内容] I キミは論文って何かを知っているか 第1章 論文の宿題が出ちゃった! 第2章 論文には「問いと主張と論証」が必要だ 第3章 論文にはダンドリも必要だ 第4章 論文とは「型にはまった」文章である II 論文の種を蒔こう 第5章 論文の種としてのアウトライン 第6章 論証のテクニック III 論文を育てる 第7章 「パラグラフ・ライティング」という考え方 第8章 わかりやすい文章を書くために 第9章 最後の仕上げ ここまでましになったヘタ夫の論文 練習問題の解答 巻末豪華五大付録 A 論文提出直前のチェックリスト B 論文完成までのフローチャート C ここだけのインサイダー情報:論文の評価基準 D 「禁句集」――作文ヘタ夫くんの使いがちな表現トップテン+α E おすすめの図書など

-

4.3歪みはどこから来たか なぜ中国では党幹部や政府役人の汚職がやまないのか? なぜ共産主義国にもかかわらず、貧富の差が拡大するのか? 超大国を蝕み続ける「病理」の淵源に、実力派歴史家が迫る。エリート/非エリートの金・コネ・権力をめぐる相剋の二千年を一望し、独裁の度合いを強める中国共産党、および現代中国の実相を大胆かつ明快に読み解いた一冊。 はじめに中国共産党から考える I 格差士と庶はいかに分かれたか II 権力群雄割拠から唐宋変革へ III 腐敗歪みはどこから来たのか IV 改革雍正帝と養廉銀 V 根源中国革命とは何だったか むすびに現代中国を展望する

-

4.3

-

4.3工場排水の水銀が引き起こした“文明の病”「水俣病」について、患者とその家族の苦しみを、同じ土地に生きる著者が記録した『苦海浄土』。「水俣病」という固有名にとどまらず、人間の尊厳について普遍的な問いを発し続ける一冊として、ジャンルに縛られない新たな「文学」として読み解いていく。

-

4.3◇本屋B&B、八戸ブックセンター、神保町ブックセンター…… 豊富なアイデアをもとに全国で様々な実践を行い、最前線を駆ける著者が15年考え続けた、新しい本屋像のすべて! ◇本と本屋を愛する人へ 個性的な本屋が、全国に生まれている。本書は、その最前線にいる著者が、人を引き寄せる本屋を分析し、そのこれからを展望する。本とは何か。本屋とは何か。その魅力の原点に立ち返りながら、本と本屋の概念を一変させ、その継続のためのアイデアを鮮やかに示す。本を愛する人が、本を愛する人のために何ができるのか? 本と人とをつなぐ本屋の可能性を照らす、著者の集大成。「本の仕入れ方大全」も収録。

-

4.3

-

4.31940年にドイツ占領下のポーランドに生まれたマイケルは、 ゲットーや収容所暮らしを余儀なくされたのち、 わずか4歳でアウシュヴィッツに送られた。 なぜ、子どもが次々に殺されていった収容所で、 彼は6か月も生き延びられたのか? 悪や絶望がうずまく世界の中で、ひたむきに前を向いて 生きたマイケル一族の姿が胸を打つとともに、 家族の絆や、希望を失わずに生きることの大切さを あらためて教えてくれる良質なノンフィクション。

-

4.3スポーツコラムニストとして活躍するミッチ・アルボムは、偶然テレビで大学時代の恩師の姿を見かける。モリー先生は、難病ALS(筋萎縮性側索硬化症)に侵されていた。 16年ぶりの再会。モリーは幸せそうだった。動かなくなった体で人とふれあうことを楽しんでいる。 「憐れむより、君が抱えている問題を話してくれないか」 モリーは、ミッチに毎週火曜日をくれた。 死の床で行われる授業に教科書はない。 テーマは「人生の意味」について。 世界で1600万部を超える大ベストセラーの刊行20周年を記念して、著者・訳者の新たなあとがきを加えた「愛蔵版」。上製・函入りで文字も大きく読みやすくなりました。 成人、入学、卒業、結婚、誕生日など、人生の節目・門出の贈り物に最適です。 親から子へ、そして大切な友人へ読み継がれる大事な心のレッスンが詰まっています。

-

4.3

-

4.3

-

4.3

-

4.3テクノロジーの不可避な変化が向かう未来とは? 人工知能、 仮想現実、 拡張現実、 ロボット、 ブロックチェーン、 IoT、 シンギュラリティ―― これから30年の間に 私たちの生活に破壊的変化をもたらすテクノロジーはすべて、12の不可避な潮流から読み解ける。前作『テクニウム』でテクノロジー進化の原理を鮮やかに描き出したWIRED創刊編集長による待望の最新作! (原書タイトル:THE INEVITABLE) [目次] 1.BECOMING―ビカミング 2.COGNIFYING―コグニファイング 3.FLOWING―フローイング 4.SCREENING―スクリーニング 5.ACCESSING―アクセシング 6.SHARING―シェアリング 7.FILTERING―フィルタリング 8.REMIXING―リミクシング 9.INTERACTING―インタラクティング 10.TRACKING―トラッキング 11.QUESTIONING―クエスチョニング 12.BEGINNING―ビギニング

-

4.3

-

4.3

-

4.3Eテレで放送された特番「100分de平和論」のムック化。フロイト『人はなぜ戦争をするのか』、ブローデル『地中海』、井原西鶴『日本永代蔵』、ヴォルテール『寛容論』という4冊の名著を読み解きながら、平和のために「いま私たちができること」を考える。 [主な内容] 第1章 心理学から考える フロイト『人はなぜ戦争をするのか』 斎藤 環──平和のためにできることは、対話である 第2章 経済学から考える ブローデル『地中海』 水野和夫──平和のためにできることは、よりゆっくり、より近く、より寛容に 第3章 江戸文学から考える 井原西鶴『日本永代蔵』 田中優子──平和のためにできることは、信頼を作り出し、それを持続すること 第4章 哲学から考える ヴォルテール『寛容論』 高橋源一郎──平和のためにできることは、Pray, and think

-

4.3自分がイメージした味と香りに。自由自在のカレーづくり! 著者の15年間におけるカレー研究の集大成本。国民食“カレー”の成り立ちを、独自の「ゴールデンルール」を基に解明。オリジナルのカレーづくりに応用可能なhowtoを紹介する、従来のレシピ本とは一線を画した日本初のカレー理論書。今後数十年は、この本を超えるカレー本は出版されないかもしれない。 [内容] Chapter 1 カレーのすべて Chapter 2 カレーの原則 Chapter 3 カレーの技術 Chapter 4 カレーの応用 カレー作りの調理器具 玉ネギ炒めの考察 本書で紹介したチキンブイヨンの作り方 本書で紹介したカレーの作り方 カレー別スパイス使用頻度

-

4.3※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ボローニャ児童書ブックフェア “国際イラストレーション賞”受賞作品の絵本化! 悲しいことばかりで、夢を見ることを忘れてしまった孤独なカエル“ぴっぽ”。ぴっぽは小さな羊と夢探しの旅に出る。そこで見つけたものとは…? イタリアで活躍する絵本作家・刀根里衣が贈る、待望の日本語版、ついに刊行! 世界が認めた絵本界の新星が、豊かな四季のうつろいと主人公の心の軌跡を、色鮮やかに、かつ細やかな筆致で描く。 現在イタリア・ミラノを拠点に制作に取り組んでいる絵本作家、刀根里衣。彼女の作品や創作活動はメディアでも取り上げられ、今、注目を浴びている作家のひとりである。2012年から2年連続で「ボローニャ国際絵本原画展」に入選。2013年、日本人としては初めて「国際イラストレーション賞」を受賞し、2014年に“El viaje de PIPO”(『ぴっぽのたび』)をスペインのEdiciones SMより出版。待望の日本語版、発売!

-

4.3空飛ぶ車が欲しかったのに、 手にしたのは140文字だ 「もし本気で長期的な人類の発展を望むなら、 ただの140文字や“永遠の15分”を超えた未来について考えなければならない。 ZERO to ONE はシリコンバレーを教科書に、 難題を克服してこれまで存在し得なかった偉大な物事を築きあげるための本だ」 by Peter Thiel たとえば、日本が「失われた20年」と言われている間に、世界のイノベーションを引っ張っているのはアメリカ、特に西海岸のシリコンバレーだ。アップルやフェイスブックといった名前がすぐに思い浮かぶけれど、数多のスタートアップが起業しては消えていく世界でもある。 そんな中、次々と成功する企業を立ち上げる起業家集団がある。 オンライン決済サービス・ペイパルの初期メンバーとして繋がりが深く、現在もシリコンバレーで絶大な影響力を持つことから「ペイパル・マフィア」とも呼ばれる彼らは、ご存知ユーチューブ(YouTube)をはじめ、電気自動車のテスラ・モーターズや民間宇宙開発のスペースXからイェルプ(Yelp!)、ヤマー(Yammer)といったネットサービスまで、そうそうたる企業を立ち上げてきた。 本書はそのペイパル・マフィアの雄、ピーター・ティールが、母校スタンフォード大学で行った待望の起業講義録である。 ■日米同時発売■ ピーター・ティール with ブレイク・マスターズ=著 関 美和=訳 日本語訳序文=瀧本哲史 推薦!(ビジネス書大賞『僕は君たちに武器を配りたい』) [目 次] 日本語版序文 瀧本哲史 はじめに 1.僕たちは未来を創ることができるか 2.一九九九年のお祭り騒ぎ 3.幸福な企業はみなそれぞれに違う 4.イデオロギーとしての競争 5.終盤を制する―ラストムーバー・アドバンテージ 6.人生は宝クジじゃない 7.カネの流れを追え 8.隠れた真実 9.ティールの法則 10.マフィアの力学 11.それを作れば、みんなやってくる? 12.人間と機械 13.エネルギー2.0 14.創業者のパラドックス 終わりに―停滞かシンギュラリティか

-

4.3

-

4.3

-

4.3人間の脳は走りながら進化した。 脳と気持ちが劇的に変わる脳科学からの運動指南。 空前の脳ブームとランニング・ブームを結ぶ待望の書! アメリカ・イリノイ州のとある学区では、朝の授業の前に「0時間体育」の試みを始めたところ、参加する生徒の成績が上がりました。しかも、0時間目の直後に受けた1時間目の教科にとくに顕著な効果が現れたのです。その理由は──予想もしなかった運動と脳の関係にありました。 運動すると気分がスッキリすることは誰でも知っています。けれどもなぜそうなるのかわかっている人はほとんどいません。本書は「運動と脳」の関係に神経科学の視点から初めてしっかりとメスを入れ、運動するとなぜ学習能力が上がるのか──のみならず、ストレス、不安、うつ、ADHD、依存症、ホルモン変化、加齢といった人間の生活・人生全般に影響を及ぼすのか、運動がいかに脳を鍛え、頭の働きを取り戻し、気持ちを上げるかを解き明かします。

-

4.3

-

4.3

-

4.3

-

4.3

-

4.3

-

4.3

-

4.3「私が死んだら、きみが葬式で弔辞を読んでくれ」ユダヤ教のラビからの突然の依頼に、とまどうミッチ。断ることもできず、いつ来るとも知れぬその日のために取材を開始する。長い間、宗教とは距離をおいてきた彼は、「なぜ宗教を理由に人々は殺し合うのか」「神が人をつくったのなら、なぜ人は悪事を働くのか」など、ラビに日頃の疑問を投げかける。 取材が八年におよぶなか、ミッチはひとりのキリスト教の牧師と出会う。人種も宗教も異なるふたりの宗教家との交流は、かたくなだったミッチの心に新たな価値観をもたらすことに…。

-

4.3

-

4.3

-

4.2NHKの人気番組がついに書籍化! 怪奇現象から垣間見える現代社会の実像と歪み。 この世に業界は数多あり、その数だけ、内側の人間だからこそ知りえる「怪談」が存在する。時代とともに社会が変容していく中で、期せずして掘り起こされた怪奇現象の数々。生々しく、怖気の走る怪談が「社会のリアル」を映し出す――。 NHKの人気番組がついに書籍化! 番組の再現ドラマをもとに体験者たちに徹底追加取材し、より恐ろしく、より不可思議に、全16篇からなる怪談小説として編み上げたノンフィクションホラー。 各業界の実情を赤裸々に語り合った「業界関係者座談会」も収載し、業界のリアルに迫る。 自分一人の人生では体験できぬ怪異、まさに「私の知らない世界」――“事故物件住みます芸人”松原タニシさん推薦! 〈内容〉 【怪談小説】 執筆・橘もも 〈建設業界〉 地下からの声/おきつねさん 〈清掃業界〉 終わらなかったワックスがけ/忘れもの 〈美容師業界〉 それ私のせいかも……/髪の毛には、宿る 〈葬儀業界〉 聞こえるはずのない音/コンセキノコスナ 〈タクシー業界〉 幽霊からの配車依頼/過去からの叫び 〈登山業界〉 彼岸に現れた男/白い足袋の女 〈リフォーム業界〉 両親の愛した家/そこに、誰かいます 〈フードデリバリー業界〉 五階に棲むお婆さん/夜桜の下で 【業界関係者座談会】 【はじめに】 彼岸風呂 まえがきに代えて 【おわりに】 “昭和”の終わりとアプリ社会

-

4.2正統にして先鋭。180年受け継がれてきた音楽と伝統の奇跡 言わずと知れた世界最高峰のオーケストラ、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団。なんと彼らは創設から一貫して経営母体を持たず、その運営を演奏家たち自身が行っている。なぜ彼らは長きにわたり後ろ盾なしで存続し、伝統を守り続けてきたのか。2020年、コロナ禍でコンサート開催が困難を極めた時期の来日公演の舞台裏から、組織のマネジメント形態や奏者たちによる「民主制」の内実、偉大な音楽家との関わりや戦時の対応、変化するマネタイズの手法まで。音楽ジャーナリストとして楽団長や団員に取材を行い、同時に彼らのレコーディングにも参加する著者が明かす、180年続くウィーン・フィルの「行動原理」。 第1章 音楽界のファーストペンギン 第2章 ウィーン・フィルとは何者か 第3章 ウィーン音楽文化と自主運営の歴史 第4章 戦争が落とした影 第5章 王たちの民主主義 第6章 アート・マネジメントの先駆として

-

4.2演劇を通して「対話」を学べば、違いを乗り越え、ゆるやかにつながれる 日常的な話し言葉を用いた「静かな演劇」で、日本演劇の潮流を変えた平田オリザ。日本語の特性やコミュニケーションのあり方を徹底的に分析してきた同氏がたどり着いた「他者と世界を理解する」方法としての演劇とは。役割に応じて「演じ分ける」存在である人間にとって、演劇はその起源から実社会におけるコミュニケーションと切り離せないものだった。多様化が加速し、疫病や戦争で人びとの分断も進む社会のなかで、「ともに生きる」ためにはどうすればいいのか。フィクションの設定を借りて自由に台詞を考え演じる「演劇ワークショップ」は、ことばへの意識を高め、異なる価値観を理解し、仲間とともに新しい価値を創り出す充実感を体験する有効な手段のひとつ。教育現場からも熱い注目を浴びている実践例をはじめ、演劇の可能性をさまざまな視点から検証した異色の演劇入門。 *本電子書籍をご購入された方は、本書の「『転校生が来る』台本」をNHK出版サイトからダウンロードできます。詳しくは書籍内の説明ページをご参照ください。

-

4.2人と自然の関係が変わる!生態系を回復させ、温暖化まで止める「奇跡のカーボン・ファーミング」とは? 有効な温暖化対策「カーボン・ファーミング」としていま脚光を浴びるリジェネラティブ(環境再生型)農業。その第一人者による初のノンフィクション。 4年続いた凶作の苦難を乗り越え、著者が自然から学んだ「土の健康の5原則」。そこには、生態系の回復や カーボン・ファーミングのエッセンスが凝縮されている。地中の生態系のはたらきを阻害さえしなければ、あらゆる土が真に「生きた土」に変わる。さらに、やせた土地の回復は、農業の衰退、食料危機、環境破壊、気候変動問題などの対策にもつながるのだ。 21世紀のさまざまな課題解決の糸口となり、自然への見方が変わる、野心的な〈土壌のバイブル〉! 【目次】 日本版に寄せて/はじめに いちばんの師 第1部 道のはじまり/第1章 絶望からの出発/第2章 自然をよみがえらせる/第3章 リジェネラティブの目覚め/第4章 牛が牛でいられるように/第5章 次世代に引き継ぐ/第6章 “自然そだち” 第2部 理想の「土」を育てる/第7章 土の健康の5原則/第8章 カバークロップの偉大な力/第9章 土さえあればうまくいく/第10章 “収量”よりも“収益”を おわりに 行動を起こす

-

4.2「昭和史の語り部」がのこした、戦争を起こさないための五箇条! ベストセラー「昭和史」シリーズをはじめ、「昭和史の語り部」としてたくさんの戦争関連書を遺した半藤一利さん。「戦争というものは、本当に人間がやってはならない一番最大の悪です」。本書は、半藤さんが現代日本人に伝えようとした「大切なこと」を、没後一年を機に、生前のNHKラジオ番組での「語り」をもとに再構成して書籍化するものです。戦時中の少年期から戦後の青年期、文藝春秋の編集者時代、そして作家時代と、激動期を生きた半藤さんの一代記に、盟友・保阪正康氏の解説が加わることで、一人の日本人の私史が日本人全体の昭和史へと昇華していきます。 〈目次〉 一、 勝ったという経験は、人間を反省させないし、利口にもしません 二、 教育によって国というのは立つんです。経済によっては立たない 三、 大きく変革するときに、人間というものは正体を現すんですよ 四、 残しておけば、あとの人が、真実に近づくことができます 五、 歴史を自分で学んでいくことを積極的にやってください

-

4.2その道40年、集大成にして入門の書。 私たちの一番身近にある「料理」。生きていくうえで欠かせないからこそ、毎日の食事を作ることにプレッシャーや負担を感じてしまう。しかし、料理の「そもそも」を知り、暮らしの意義と構造を知ることができれば、要領よく、力を抜いて「ちゃんとできる」ようになる。日本人は料理を、どのように捉えてきたのか。古来より受け継がれてきた美意識や自然観、西洋との比較などを通して私たちと料理との関係性をひもとく。料理を通して見えてくる「持続可能なしあわせ」「心地よく生きていくための道筋」とは何か。NHK「きょうの料理」でもおなじみの著者が、いまの日本の料理のあり方を考え抜いた末に提示する、料理と暮らしの新しいきほん。

-

4.2GAFAMの台頭からシェアリングエコノミーまで、インターネット登場から四半世紀にわたるネットビジネスの進化の要点を整理する。Amazon、楽天、メルカリ、YouTube、LINE、ビットコインなど、有名企業・サービスの分析を通して、勝者に通底する原理や儲けのしくみを解説。激変するネット界の潮流がわかる、ビジネスパーソン必携の一冊! はじめに ネットビジネスの進化の系統樹 Part 1 権力:つながりの場所を押さえる 1-1 検索はなぜ権力の一等地なのか――ポータル、スーパーアプリ戦争 1-2 IDと決済を握ったものが覇者となるのはなぜか――キャッシュレス決済とフリクションレス 1-3 次の主戦場は信用経済とスモールビジネス市場――イネーブラーと信用スコア Part 2 コマース:物や予約をつなげる 2-1 人から人へ物をつなげる――CtoCコマースと相互ネットワーク効果 2-2 企業から人へ物をつなげる――BtoCコマース、ロングテール、検索型と探索型 2-3 企業から人へサービスをつなげる――BtoCサービスコマース、ツメの開発、テイクレート Part 3 コンテンツ:情報をつなげる 3-1 人から人へ情報をつなげる――CGM 3-2 情報をつなげてマネタイズする――コンテンツビジネスとアドテクノロジー、課金モデル 3-3 情報をつなげて遊ぶ――スマホゲームとフリーミアム、eスポーツ Part 4 コミュニケーション:人をつなげる 4-1 つながりがパワーになる――SNSとブログ、メッセージングサービス 4-2 個人がパワーをもつ時代――インフルエンサーとコミュニティビジネス Part 5 有限資産をつなげる 5-1 有限資産をなめらかにつなげる――ブロックチェーンとクラウドファンディング 5-2 有限資産を小分けにしてみんなで使う――シェアリングエコノミー Part 6 BtoB:仕事をつなげる 6-1 仕事とデータをつなげる――クラウド、ビッグデータ、SaaS、AI 最終章 これからネットビジネスを始める人へ あとがき 「横糸」はあなたの「縦糸」を強くするために

-

4.2

-

4.2

-

4.2教養とは、「立ち止まって考える力」です。 AIとビッグデータ、キャッシュレス社会、民族紛争に地政学、ポピュリズムから日本国憲法まで──。いま知っておきたい6つのテーマについて、歴史や経済、政治学の教養をベースに、わかりやすい解説で問題のみなもとにまで迫る。新聞やテレビの報道がより深く理解できるようになる、『おとなの教養』第2弾! 序 章 私たちはいま、どこにいるのか? 第一章 AIとビッグデータ──人間には何が残されているのか? 第二章 キャッシュレス社会と仮想通貨──お金はどう変わろうとしているのか? 第三章 想像の共同体──なぜ民族紛争が起こるのか? 第四章 地政学──地図から見える大国のホンネとは? 第五章 ポピュリズム──ブレグジットとトランプ現象をどう読むか? 第六章 日本国憲法──何がいま、焦点になっているのか?

-

4.2エイリアンの襲来や彗星の衝突、太陽の爆発、ブラックホールの接近など、SF作品に描かれてきたようなできごとは現実に起こりうるのだろうか。もし起こるとしたらそれはいつ……? エセ科学バスターとしても名高い天文学者が最新の研究をもとに、危険でいっぱいの宇宙を縦横無尽に描きだす。 ■「カール・セーガンにぶん殴られたような気がする、刺激的な本」としてアメリカでは話題に。日本でも、天文学ファンに人気の著者の最新刊。

-

4.2

-

4.2「私と一緒に『西遊記』を旅しましょう!」。全アジアで千年もの長きにわたり親しまれている、玄奘と孫悟空たち一行の旅の物語。“人・本・旅”が生きる糧となると説く著者が、壮大なユーラシアの歴史や人々の営みから、「君たちはどう生きたらエエのか」を、若い読者に向けわかりやすく示す。

-

4.2

-

4.2

-

4.2

-

4.2日本で働く外国人の数が、2016年に初めて100万人を超えた。飲食業や建設業をはじめ、低賃金・重労働の業種ほど日本人が集まらず、外国人の労働力なくしては、もはや日本の産業は成り立たない。一方で、日本人の雇用が奪われるのではないかと懸念する声もある。外国人たちの悲惨な「奴隷労働」の実態や、識者や企業への取材をふまえて、これからの「共存」のあり方について多角的な視点でまとめる。 NHK「無縁社会」「ワーキングプア」制作陣による渾身のルポ。 [内容] はじめに 第一章 最下層労働者たちの実態──シェルターで見た奴隷労働 1 「使い捨て」の実態 2 人権を無視した「奴隷制度」 3 国際社会からの糾弾 第二章 外国人受け入れの建前と矛盾──それでも日本で働きたい? 1 技能実習制度の矛盾 2 変貌する「外国人労働」の現場 3 アジア人材争奪戦における日本 4 人手不足を補う実習生 第三章 「共生」社会を目指して──二〇二〇年の労働力 どうなる? 1 見直される外国人受け入れの指針 2 新しい“格差”──多重格差社会 3 外国人と「共に暮らす」社会へ おわりに

-

4.2

![仏像[完全版] 心とかたち](https://res.booklive.jp/531126/001/thumbnail/S.jpg)

![食事のせいで、死なないために[食材別編] スーパーフードと最新科学であなたを守る、最強の栄養学](https://res.booklive.jp/463234/001/thumbnail/S.jpg)