定義作品一覧

-

-成功するトレーダーには危険な損失水準を感知する「第六感」というものが備わっている。だが、その直感が外れたとしたら? あるトレードで大きな損失が予測されるとき、単なる推測を超え、その損失点を正確に見積もる技術が必要になる。とはいうものの、損失点を正確に見積もること――つまり、損失量を定量的に測定すること――は可能なのだろうか。答えはイエスである。そして、それを可能にしてくれるのがMAE(最大逆行幅、MaximumAdverseExcursion)という概念である。この画期的なリスク管理法は、トレーディングの意思決定を行う前に損失点を特定することで、悲惨な結果を避けることを可能にするものだ。この強力なトレーディングツールを、MAEの開発者であり『テクニカル・アナリシス・オブ・ストック・アンド・コモディティーズ』誌のテクニカルエディターでもあるジョン・スウィーニーが本書で初めて明らかにしている。 MAEによる損失点の測定を成功させるための鍵は、市場が規則正しい動きをしているかどうかを見極めることである、とスウィーニーは言う。仕掛けのポイントからの値動きを測定しチャート化することで、一定の期間にわたって規則正しい値動きが存在するかどうかを素早くかつ簡単に見極めることができる。そして値動きに規則性やパターンが存在すれば、それをトレードに利用することができる。トレードで重要なのは、値動きが自分のトレードに対して順行しているのか逆行しているのかを見極め、いずれの場合であっても次に起こることを予測できる信頼のおけるシステムを持つことである。単なる推測を統計学に置き換えることで、損切りポイント(プロテクティブストップ)や利食いポイントを客観的に求めることが可能になるのである。 トレーダーたちは定量化された最小限のリスクで大きな利益を手に入れるためのエッジを常に探し求めている。しかし、そんなエッジを手に入れることはたやすいことではない。このMAEの総合ガイドはそんなエッジをあなたに与えてくれるものだ。 以下が本書の内容である。 ●MAE(最大逆行幅)、MinFE(最小順行幅)、MaxFE(最大順行幅)の定義と算出法 ●MAEのグラフ化――データの収集、度数図、損切りサイズ ●必要資金額の決定――資産の保全とドローダウン ●損切り水準別利益――利益のトレードオフ、利益曲線 ●ボラティリティの変化による影響――微調整、レンジやボラティリティの変化に伴う損切り水準の変更 ●トレード管理――ポートフォリオ化の影響、日々の管理 本書は計算例や実例が豊富で、独自のチャート作りに役立つエクセルコードも充実しており、MAEを効果的に使って利益を出すための方法を指南する決定的ガイドになっている。 ジョン・スウィーニー(JohnSweeney) ノースウエスト銀行持株会社であるシーファースト・バンキング・コーポレーションの元分散投資部門部長。『テクニカル・アナリシス・オブ・ストック・アンド・コモディティーズ』誌のテクニカルエディターで、自らもトレーディングを行っている。

-

-この宇宙の次元とそれを超えた領域の見える力と見えざる力を発見する! シータヒーリングから見た、宇宙の構造とは! ? 本書は、最も強力なエネルギーヒーリング・テクニックのひとつである「シータヒーリング」の情報を明らかにしたものです。 シータ波になることで、この世界を構成している広大な内的・外的風景に意識を開き、創造主と意思疎通することができます。 存在の層を本来の素晴らしい輝きのままに、最大限に体験するためには、第7層の「すべてなるものの創造主」を通して見ることです。 存在には7つの層があり、それは大宇宙の「見える力」と「見えざる力」であり、また宇宙の他の次元や、それを超えたものを定義しています。 このあまりにも広大な力を理解するためには、人間は言葉や概念を超えた意識状態にならなければいけません。しかし意識をシータ波にすれば、すべてなるものの創造主を通して、存在の層の不可思議な力を、その素晴らしさのままに体験することができます。 存在の各層は「振動」と言うべき独自のエネルギーを持っています。それぞれの層は振動の周波数が異なり、そこに居るスピリチュアルな住人も肉体を持った住人も層ごとに、振動の周波数が違います。 振動の周波数が高ければ高いほど、原子は速く動きます。 例えば、存在の第1層にある固形物の分子はゆっくりと動きます。第2層の植物の分子はもっと動きが速く、層を上がるごとに速くなっていきます。振動こそが、すべてのものに流れる生命のエッセンスなのです。 『シータヒーリング』『応用シータヒーリング』の伴侶となる書 『シータヒーリング』では、シータヒーリングのリーディング、ヒーリング、思い込みへの働きかけ、感覚・感情への働きかけ、掘り下げ、遺伝子への働きかけについて、ひとつひとつ順を追って説明し、初心者用の追加情報と、存在の層の簡単な解説をしています。 『応用シータヒーリング』では、存在の各層にまつわるヴァイアナ自身の体験談、意識を使ったヒーリングにおける、存在の層の活用法について簡単に記しています。 上記の2冊は、思い込みへの働きかけ、感覚・感情への働きかけ、掘り下げ、遺伝子への働きかけの詳しい手引書です。 すべてなるものの創造主の無条件の愛を通して、第7層の癒しの力にアクセスする方法を伝えてくれます。

-

-今、社会には、子育てストレス、介護負担、貧困、地域活性化、気候変動、国際紛争などさまざまな問題があります。これらは複数の要因が相互に影響しあって生じた「複雑な問題」です。こうした問題を解決するには「問題に対応できる社会システム」を生み出すことが必要です。本書では、そのための方法として、多くの人と組織がつながるソーシャル・プロジェクトを紹介しています。著者らはこれまで環境問題や福祉、地域づくり、国際協力などのさまざまな問題にかかわってきました。そこでの具体的な経験と知識をもとに、ソーシャル・プロジェクトを現場で使いこなし、成功に導くために必要な考え方と進め方をまとめました。 SDGsが注目されている今、一人ひとりの個人、すべての組織が、変革の担い手であることを求められる時代です。本書は、これからソーシャル・プロジェクトを始めようと考えている人にも、すで取り組んでいる人にも、そして壁にぶつかり悩んでいる人にも、ぜひ手にとっていただきたい1冊です。 主な内容は次のとおりです。 第I部 ソーシャル・プロジェクトの成功に求められる視点・視座 要素ごとの解決から集合的(コレクティブ)な解決へのシフト 第1章 ソーシャル・プロジェクトの成功の条件 第2章 コレクティブな協働へ 問題解決に関わる用語の定義をシフトしよう 第3章 コレクティブな協働を実践するための協働ガバナンス 第II部 コレクティブな協働ガバナンスの考え方・進め方12ステップ 第4章 問題解決の前提を整える協働 課題の再発見とゴールの明確化 第5章 問題解決の運営基盤を整える協働 計画策定と運営制度整備 第6章 問題解決の推進力を強化する協働 継続的改善と中間支援 第7章 成果を生み出し、定着させる協働 継続力強化と成果の見える化

-

4.7●自ら未来を切り開くヒントが詰まっている。 「個が活躍する時代に、自ら未来を切り開くヒントが本書には詰まっている。これからを生きる高校生以上のすべての人とって教科書のような必読の書!」 (MOVIDA JAPAN株式会社 代表取締役 孫 泰蔵 氏) ●著者からのメッセージ(本書より抜粋) 新しいサービスが登場すると、「それを使っていかにお金を稼ぐか」を論じる人達がいます。 私にとってはツイッターもフェイスブックも、単なるプラットフォームでしかありません。ツイッターは140字でつぶやくことしかできず、フェイスブックは多機能だけど、コミュニケーションの手段を提供しているに過ぎません。 シンプルだから、使われ方や定義、価値は使う人によって大きく変わってきます。私はいつも問いかけたかった。「楽しいから、では駄目ですか」って。 私が本書で伝えたかったことは、一言でいい表わすことができます。「あなたの隣にいる人を幸せにしたいと願う気持ちが成功の秘訣」。 ツイッターもフェイスブックも、ブームがいつまで続くかわかりません。しかし、個々のサービスが移り変わっても、この秘訣が変わることはありません。 たった一人の笑顔を見るために面白い話を探してきたり、落ち込んでいる友人を励ますために、元気の出る動画を探してきたりしてもよいでしょう。 自分が「楽しい」と感じ、誰かが喜んだり勇気づけられることを発信する。それが最高のパーソナルブランディングであり、ソーシャルメディアで成功する道だと私は思います。

-

-三種の神器、出雲国譲り、神武東征、邪馬台国…… 大国主とは?卑弥呼の正体は? 数々の謎の答えがここに 弥生時代1000年の歴史を、古事記の新解釈で紐解く! 本書の最大の特徴は、古事記の『上つ巻』と『中つ巻』の事柄が、縦列ではなく並列で進行する同時期の歴史と定義したところです。これは、もとは一つだった真の歴史から、天地の創成や神と地方有力者との繋がりを説く神話が創造され、天皇の御代と切り離して『上つ巻』が書かれたという著者の持論によるものです。 そして、日本人の遺伝子的特徴や言語、支那大陸や朝鮮半島の歴史、さらに出雲出身者ならではの気づきや視点を加味し古事記の深層にせまります。 なお、本書は令和元年九月に出版した初版を大幅に加筆修正し、巻末に登場人物(神)の系譜を加えた増訂版です。

-

4.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 伝統からモダン、地方から家庭まで135種類を網羅した、イギリス菓子の決定版!2015年3月発刊の『イギリス菓子図鑑』は、ビスケットやスコーンなど、日本でもなじみのあるものをはじめ、郷土菓子や伝統菓子、はたまた近年一大産業とまでなったフェアリー・ケーキ(カップケーキ)まで、104種のイギリスで親しまれている菓子について、その由来や背景にあるストーリーをレシピとともに紹介した1冊。実際に作ってみたい方のためにレシピも併記しました。今回新たに30種類以上を加え、より多くのイギリス菓子について案内するのが、本書『増補改訂イギリス菓子図鑑お菓子の由来と作り方』です。シュガークラフトやフードイベント、プディングの定義、フリー食品といったイギリスならではの菓子にまつわるエピソード、フランスやアメリカなど、ほかの国の菓子との関連についても言及し、イギリス菓子をテーマとした読み物としても楽しめます。英国菓子文化を網羅したこの1冊は、イギリスや食に興味のある方も深く頷ける、イギリス菓子本の決定版です。

-

4.01980年代、トレード心理学は未知の分野であった。創始者の一人であるマーク・ダグラスは当時から、今日ではよく知られているこの分野に多くのトレーダーを導いてきた。彼が得意なのはトレードの本質を明らかにすることであり、本書でもその本領を遺憾なく発揮している。そのために、値動きや建玉を実用的に定義しているだけではない。市場が実際にどういう働きをしていて、それはなぜなのかについて、一般に信じられている考えの多くを退けてもいる。どれだけの人が、自分の反対側にもトレードをしている生身の人間がいると意識しているだろうか。また、トレードはコンピューター「ゲーム」にすぎないと誤解している人がどれだけいるだろうか。読者はトレード心理学の大家の一人による本書によって、ようやく理解するだろう。相場を絶えず動かし変動させるものは何なのかを。また、マーケットは世界中でトレードをしているすべての人の純粋なエネルギー――彼らがマウスをクリックするたびに発するエネルギーや信念――でいかに支えられているかを。本書を読めば、着実に利益を増やしていくために何をすべきか、どういう考え方をすべきかについて、すべての人の迷いを消し去ってくれるだろう。

-

4.51972年日中国交樹立によって、日本は中華民国(=台湾)と断交した。その同じ年に大学院に進学、研究をスタートさせた著者の研究人生は奇しくも台湾が民主化し、中国とは明らかに異なるアイデンティティ(=台湾化)へと進んだ道程と重なる。政府要人や台湾人研究者、歴史的事件の関係者との交流……。いまや中国は経済的にも軍事的にも大国となって、アメリカのライバルへと躍り出た。黎明期から台湾を見つめ続けた著者が、米中両大国に翻弄されつつも主体性を模索する台湾のこれまでを振り返り、現状と今後のゆくえを分析する。 【目次】プロローグ 台湾現代史における一九四九年と一九七二年/第I部 民主化の現場を歩く──オポジションから入る/第一章 日台断交の頃──台湾研究事始めと初めての台湾訪問/第二章 民主化の胎動に触れる/第三章 「自由の隙間」に立ちあがる台湾ナショナリズム/第四章 国民党一党支配の揺らぎ/第五章 民主化と「バランサー」李登輝の闘争──「憲政改革」の政治過程を見つめる/第六章 日本台湾学会の設立──台湾理解の知的インフラ/第II部 台湾化の脈動を見出す──アイデンティティの政治の背景に眼をやる/第七章 船出する新興民主体制──総統選挙が刻む政治のリズム/第八章 大国の狭間で──「中国要因」の政治の登場と米中の対立/第九章 中華民国台湾化論を提起する──台湾政治研究の曲がり角で/第十章 中華民国台湾化の不均衡な展開──新興民主体制下の国家再編と国民再編/エピローグ パフォーマンスする主権──「台湾の定義はまだできていない?」

-

4.0【内容紹介】 幻冬舎で「あたらしい経済」編集長や関連会社の役員を兼務し、Voicyで総再生回数60万回突破した人気パーソナリティ、初の著書! 「畳み人(たたみにん)」とは、仕事のアイデアを実行可能な状態までに設計し、着実に実行に移す人を指します。 ビジネスにおいて突飛なアイデアの大風呂敷を広げる経営者やリーダーを「風呂敷広げ人」とするならば、この本で定義する「風呂敷畳み人」は、そのアイデアを着実に実行する(畳む)リーダーに対する「名参謀」や「右腕」のような存在。これからの時代に求められるのは、リーダーをサポートしながらときにチームの先導役、ときにプレイヤーとして変幻自在に活躍する「畳み人」ビジネスパーソンなのです。 幻冬舎のカリスマ社長・見城徹氏や、メディアで話題の編集者・箕輪厚介氏が次々に立てる突飛なプランを影ながら実行に移してきた著者が、これまでに培ってきた「畳む技術」を惜しげもなく披露するのが本書です。 【著者紹介】 [著]設楽悠介(しだら・ゆうすけ) 株式会社幻冬舎編集本部コンテンツビジネス局局次長 /あたらしい経済編集長 1979年生まれ。明治学院大学法学部卒。マイナビを経て、幻冬舎に入社。同社でコンテンツビジネス局を立ち上げ、電子書籍事業・WEBメディア事業・コンテンツマーケティング・新規事業等を担当。仮想通貨・ブロックチェーンに特化したメディアプロジェクト「あたらしい経済」を創刊し編集長に。マンガ出版の幻冬舎コミックス、CAMPFIRE との合弁会社エクソダス、その他関連企業の取締役を複数社兼務。またエン・ジャパンの新規事業「pasture」のアドバイザーも務める。個人としてNewsPicks 野村高文氏とのビジネスユニット「風呂敷畳み人」を組み、Voicy で「風呂敷畳み人ラジオ」の配信や「風呂敷畳み人サロン」など、数々のビジネスコンテンツを発信。イベント登壇やメディア出演も多数。またサウナ好きがこうじて「サウナサロン」も主宰。 【目次抜粋】 はじめに 第1章◆畳み人が求められている理由 ・畳み人はAI時代にこそ需要が高まる存在 ・畳み人は仕事でモテる/ほか 第2章◆畳み人の仕事術 ・広げ人のアイデアをはじめは一緒に面白がれ ・アイデアの共犯者になって、軌道修正できるポジションを取れ/ほか 第3章◆畳み人のチームビルドとマネジメント術 ・仲間を集める時は、スペックより「伸びしろ」を最優先に考えよ ・広げ人の熱量の伝道師であり、翻訳者であれ/ほか 第4章◆畳み人になるための仕事の基礎 ・報告や説明にはくどいくらい主語をつけよ ・会議は30分もあれば十分 第5章◆畳み人こそ最高の広げ人になれる おわりに

-

4.5小説投稿サイト「魔法のiらんど」の人気作がコミカライズ!! 【私達の関係(セフレ)の定義】 ・互いに、干渉・束縛はしない。 ・恋愛感情の期待は一切なし。 ・甘い言葉はベッドの中のみ。 ……だった、はずなのに。 ふとしたことから人気芸能人・綾斗のセフレになったOLの奈々子。 綾斗にとって都合の良い女の一人だったはずなのに、どこかミステリアスな雰囲気を持った奈々子に夢中になってしまい……。 次第に彼女に夢中になる綾斗に、奈々子が打ち明けた「秘密」とは?

-

-この1冊で、 死ぬまで「お金の不安」と 無縁でいられる。 公認会計士・林總氏が経営のマクロな視点を家計に落とし込んだ、シンプルで使える家計管理法・長期プラン編です。 シリーズ前著『新版 正しい家計管理』(すみれ書房)では、1カ月、1年間という短期の家計を整えることを指南しました。それはすべて、この「老後のお金」=「長期プラン」の準備のための作業だったといっても過言ではありません。 著者の林總先生は、家計管理の真の目的は、「家族と自分が、今も未来も幸せになること」という考え方を貫いています。息を引き取る寸前まで、「幸せだった」と思えること。そのための管理であって、「節約や貯金」が目的になってはいけないのです。 当たり前の話ですが、緊迫したマネープレッシャーにさらされていたり、どんぶり勘定 でいつも霧の中にいるような状態だったりでは「幸せ」とは言えません。お金の悩みからの解放が、「長期プラン」を立てることなのです。 ●現在から90歳までの収支を、一度ざっくり見通すだけ 具体的には、まず、ざっくりと巻頭の図表「長期プラン表」の【下書き用】に、90歳までの収支予測を書き入れます。そのあと、1冊ノートを作って、さまざまなことを記していきます。老後の幸せな生活のイメージを具体的にし、人生の三大支出(1.住居費 2.教育費 3.老後の資金)について、自分の真の価値観を見つめ、優先順位をつけるための作業です。本書に沿って作業していくと、最後に自分と家族の価値観をじゅうぶんに反映した「長期プラン」をつくりあげることができます。 本当にざっくり、大まかでいいのですが、たった一度でも「死ぬまでの収支を出してみる」ことで、かなりいろいろなことが見えてきます。 たとえば、教育費ひとつとっても、勉強に価値を置き、高い塾代を払って中学受験させる家庭、毎年海外旅行に出かけて世界のほんものを見せることを「真の教育」と考える家庭、習い事はさせないが、そのぶん、書籍代に毎月数万円つかう家庭。限られたお金を価値ある支出につなげてこそ、「幸せ」なのですが、そのためには、絶対に長期的視点が欠かせません。 ●最新データを掲載した「新版」 本書は2015年にWAVE出版から刊行された『老後のお金』の増補改訂版です。7年間の市況変化や制度の変化を鑑み、データを最新化しています。 ●「7年後」の体験記&新規体験 巻末の体験記では、ライター&編集者の7年後の家計管理をレポート。当時、それぞれ40代と30代だったふたりが、その後「90歳までの収支プラン」を、どのように見直す必要が出てきたのか。リアルな7年後のレポートは、参考にしていただけると思います。さらに、新たにお子さんがまだ小さいダブルインカム家庭の方にも「正しい家計管理」を体験いただきました! イラスト:西淑 装丁:櫻井久・中川あゆみ(櫻井事務所) 目次第1章 家計管理の目的 本当に恐ろしいことは何か たったひとつの目的 会社経営の会計を家計管理のお手本にする 純資産を増やす 家計簿ではなく財産目録をつける 長期プランを立てる意味 生涯で稼げるお金には限りがある どんぶり勘定は恐ろしい ダブルインカム家計の管理法 家計管理、3つの視点 「長期プラン」専用のノートを用意する まずは短期の家計を整える 長期プランを組み込んだ「黒字システム」を作る 第2章 「老後」のお金を考える 人生の北極星を見据える 老後とは何か 「老後資金は夫婦で2000万、 シングルで1500万円」は本当か 一般論や平均額はあてにならない いま「老後のお金」を考える意味 投資で老後資金を貯めようとしない 「勤労所得がない」とは、どういうことか 現役世代と65歳以降では、何が違うのか なぜ「老後破産」するのか 老後の暮らしをイメージしてノートに書き出してみる ざっくり優先順位をつけておく 「価値観にもとづく老後」にはいくら必要? 第3章 まず、将来の収入を予測する 人生には4つのステージがある 長期収入プランを作成する 収支予測は第4ステージ=北極星から考える 「老後=年金生活」の始まりは人によって違う 収入は「マックス」と「ミニマム」で予測する 年金の知識がないと損をする 繰り上げ受給のすすめ 公的年金額を計算してみる 計算した公的年金額とそのほかの収入を合算し、「収入」欄に記入する 年金は破綻するの? 自分で「年金」を酔いすべきか 現在から「老後」までの収入予測をする 第4章 価値にもとづいて支出を予測する 3大支出をマクロな視点で考える 管理不能支出と管理可能支出 「お金がかかる」から「お金をかける」へ 第4ステージの「費目」を考え、長期プラン表の「支出」欄に記入する そのほかの支出には何があるか 現在から第3ステージの支出を予測する ざっくりと生涯収支を合わせておく 第5章 働き方を考える 何歳まで働くか 長期プランは「働き方」抜きには語れない 「働くこと」の意味を考える 家事労働は「仕事」か 収入を増やす 死ぬまで働きたい人が、準備しておくべきこと 第6章 「住まい」のプラン なぜ、住宅購入をすすめるのか どんな住宅を買うべきか 在宅ワークと住居の考え方 いくらの家を買えばいいか 購入可能な住宅の値段 いつ買うのがベスト? 繰り上げ返済の考え方 「期間短縮」より「返済額軽減」 借り換えを検討すべき住宅ローン メンテナンス費用をどうするか 一生を通じてベストな住まいを追求する 第7章 「教育費」のプラン 「教育費」とは何か 成果を定義してからお金を払う 教育費の予測に苦労している人へのアドバイス 見栄に振り回されない 教育費貧乏にならないために 教育資金をどう準備するか 第8章 健康と保険 家計からみた「健康」とは 保険の意味を考えてみる 保険のプラニング まずは公的な社会保障制度を知る 保険を見直すポイント 保障内容に重複がないか確認する 介護費の備え 第9章 貯蓄プランを立てる 何をいつまでに貯めるか 長期プラン表の「矯正預金」欄に書き込む 漠然と預金しない 預金に手をつけにくいシステムを作る 第10章 長期プランの確定 長期プランの収支を合わせる 赤字が悪いわけではない 節約ではなく行動を見直す 笑いながら人生を終えられるプランになっているか 年に一度、プランを見直す おわりに

-

3.8

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 多様体上の最適化理論の数理を、詳しく丁寧に解説! 本書は、多様体上の最適化理論について、基礎となる数理から応用例までを解説するものです。 多様体上の最適化理論を学ぶ、あるいは研究する読者は、 ・ユークリッド空間上の連続最適化を一通り学んでおり、その抽象化の仕方の一つとして多様体上への拡張について学ぶ ・多様体論をはじめとした幾何学に慣れ親しんでおり、そうした理論の応用の一つとして幾何学的な最適化を学ぶ ・最適化と多様体に馴染みがあり、両者の融合について学ぶ ・最適化と多様体のいずれにも馴染みがなくとも、具体的な応用問題に興味をもったことをきっかけに、多様体上の最適化理論を学ぶ などのように、背景知識が様々であることを想定し、本書の執筆に際しては丁寧な論理展開による数学的記述を行うことを心がけました。 また、位相空間や多様体およびその周辺の様々な概念については、最適化において必要なもの(ないと困るもの)を挙げながら議論を進めていくスタイルで記述しました。多様体や、多様体上の関数の微分や勾配など種々の概念を定義する際には、最適化において何が必要となるかを随所で強調し、常に多様体上の最適化を目標として読み進められるよう注意しました。 本書の通読の前提とする知識は線形代数および解析学(特に微分法)の基礎的な事柄のみにとどめるとともに、読者の利便性に資するよう、付録で本書の通読に必要な知識をまとめています。また、各種アルゴリズムの数学的背景となる定理や命題の多くについて、その証明を本文や付録(一部は演習問題)で論じています。 第I部 最適化理論からの準備 第1章 多様体上の最適化の概論 第2章 ユークリッド空間上の最適化の基礎と無制約最適化 第3章 ユークリッド空間上の制約付き最適化 第II部 多様体からの準備 第4章 位相空間 第5章 多様体 第6章 リーマン多様体 第III部 多様体上の最適化 第7章 多様体上の最適化の基礎と無制約最適化の理論 第8章 リーマン多様体上の無制約最適化手法 第9章 多様体上の無制約最適化の応用 第10章 多様体上の制約付き最適化の理論と応用 付録A 集合と写像・線形代数・微分法・群論の基礎 付録B 定理と命題の証明

-

3.3株主至上主義、短期主義から脱するために取締役会は何に注力すべきか。 取締役会の新しいリーダーシップを世界的専門家3名が解説。 伊藤邦雄氏(一橋大学名誉教授)推薦! 「企業価値はガバナンスで決まる。ガバナンスの中心に位置する取締役会をいかに実効性あるものにできるか。その鍵を握るのがアジェンダセッティングだ。 なかでも人材・戦略・リスク(TSR)にどれだけの時間をかけているか。いまや、アジェンダを再考すべき時だ」――伊藤邦雄氏 「新しいTSR(人材・戦略・リスク)」によって企業は経営の方向性を転換し、広く株主と社会全体の両方に利益をもたらす「長期的成長」を生み出すことができる。 ・短期主義から脱却し、ひいては古いTSR(株主総利回り)も達成するために、企業はどのように新しいTSRを実践すればいいのか? ・新しいTSRによる企業経営を実現するために、取締役会に求められる新たな役割とは? ・コーポレートガバナンスを機能させる取締役会のベストプラクティスは? 機関投資家、企業経営のアドバイザー、人材マネジメントの専門家の3名が取締役会の役割を再定義し、長期的な企業価値のためにリーダーシップを発揮するものへと再構築する方法を提示する。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 以在日本擁有巨大市場的國民美食日式炸雞(唐揚)為主題的解說書,終於推出電子書版。其中充滿許多喜愛日式炸雞的人們不可不讀的有趣內容,從日式炸雞的基礎知識,到連專家都可能不知道的歷史、事實、流派、專有名詞定義等盡列其中,可說是日式炸雞的教科書也不為過,具備前所未見的超長篇幅及極高品質,正如其名是值得永久收藏保存的「完美指南」。

-

-直木賞作家の最新エッセイ集。いつかは自分だけの一文に出会える。まずは求めよ。話はそれからだ。 小説と旅は似ている。物語を突き動かすのは葛藤だが、旅だってそうだ。私たちは、自分では処理もできなければ理解もできない衝動に突き動かされて最初の一文、もしくは最初の一歩を踏み出す。魂に抱えこんだ葛藤をどうにかなだめるために。小説と旅がこれからの私を定義していく。今回はその手始めだ。(本文より) 【目次】 1 転機はふいに霧の中から。台湾への旅がはじまりだ! 2 猫と始めた新しい暮らし第二の人生はここから。 3 子どもたちを育んだ町から新天地へ旅立ちのとき。 4 懐かしさと諦観とままならぬ世にも浮かぶ瀬あり。 5 酒なくて何がわが人生ぞプリミティブな酒に酔う日々。 あとがき 【著者】 東山彰良 1968年台湾生まれ。福岡市在住。2002年に第1回「このミステリーがすごい!」大賞銀賞・読者賞を受賞し、翌年『逃亡作法 TURD ON THE RUN』でデビュー。『路傍』で第11回大藪春彦賞、『流』で第153回直木三十五賞、『罪の終わり』で第11回中央公論文芸賞、『僕が殺した人と僕を殺した人』で織田作之助賞、読売文学賞、渡辺淳一文学賞を受賞。そのほか『どの口が愛を語るんだ』『怪物』など。

-

4.0死ぬことを考えずに生きる、そういう時代がもう目の前に来ています。――「はじめに」より 診断、手術、創薬、医療機器、救命救急、予防……あらゆる分野で医療は、革命前夜にある。 テクノロジーの進化によって、死の脅威をもたらす病気のほとんどすべてが、姿を消してしまう。 「不死時代」の到来――人間と死の関係は、大きく変わろうとしている! 人類にとって最大の脅威となっている「がん」、生活習慣病を引き起こす感染症、医療の完成を阻む病気のラスボスたち…… 医療は病気をどこまで克服し始めているのか!? 日本発のiPS細胞技術、いま世界が注目する免疫チェックポイント阻害剤、ゲノム編集…… 急激な進歩を見せる医療技術がもたらす「来るべき未来」の姿とは? これから始まるAI診断、オンライン診療、手術支援ロボット、低侵襲医療、臓器代替、予防ビジネス…… ほとんどの医師がいらなくなる医療イノベーションと、これからの民間医療保険の存在意義。 最先端の予防、診断、治療、その全部を、わかりやすく解説! 健康と幸せの再定義をもたらす「不死時代」では、どんな生き方が必要なのか。 「不死時代」の恩恵を享受するためのゴールデンチケットがここにある!

-

-本書は、『物理基礎』と『物理』の学習内容を一問一答形式ですばやく確認できる問題集です。 2022年度から実施されている学習指導要領に沿って、「物理基礎+物理」の学習範囲を全5章全150テーマにまとめ、1テーマ見開きで左ページに問題、右ページに解答解説を掲載しました。 定期試験だけでなく、共通テストや入試対策まで幅広く使用することができます。 物理用語を正確に答えることはできていますか? 実は、用語の定義を正しく覚えることこそが物理上達の秘訣の一つです。 物理は化学や生物と違って暗記する項目が少ない科目ですが、用語の定義をきちんと覚えておかないと問題を解くことができません。 本書では、用語の定義からはじめて、教科書レベルの平易な問題で物理現象と基本公式を理解できるように工夫しました。 解答解説では、途中の計算過程をなるべく省かずに掲載していますので、自分の考え方にミスはないか、遠回りな計算をしていないか、作図はうまくできているか、本書の解法をよく見比べて、学力上達に役立ててください。 *この本は小社より2012年に刊行された『物理基礎早わかり 一問一答』と『物理早わかり 一問一答』の改訂版であり、1冊にまとめたものです。また、最新の学習指導要領に対応させるための加筆・修正をいたしました。 【目次】 第1章 力学 第2章 熱力学 第3章 波動 第4章 電磁気 第5章 原子 ※本電子書籍には、紙書籍に付属している赤色チェックシートは含まれておりません。また、直接文字を書き込むことはできませんので、あらかじめご了承ください。

-

-高校までの数学は、問題が与えられ、定義を憶え、定理やその証明を使いこなしながら解いてゆくもので、しかも与えられた問題には必ず「正解」がある。これに対して大学では、与えられた問題を解くのではなく、「問題がどのように作られたのか」、「問題をどのように作るのか」という点に目を向けることが重要とされている。この大きな断絶を埋めるべく本書は誕生した。数学の教科書は著者によるひとつのストーリーが書かれたもので、けっしてその記述を鵜呑みにしてはいけない。数学の真の喜びは、自分自身の教科書を「再構成」したときにはじめて、「新発見」というかたちでやってくる。書き下ろし「解答」を付した大幅増補版。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 大学入学共通テストで高得点を取るには 英語を英語で理解(英英直読)することが大切! 新しく始まる共通テスト英語では、 ●リーディング→より多い語彙数による英文を読み、情報を処理する ●リスニング→流れてくる英文の内容を1回でしっかり捉える この2点が非常に大切です。すべての英文を和訳しなければ 解答できないようでは、制限時間内に問題を解くことができず、 高得点を取ることはできないでしょう。 本書は、限られた時間内に正しく効率的に問題を解くための 「英語を英語で理解する力」をつけることができる単語・熟語集です。 ●超重要な見出し語800語を英英式で身につける 例えば、「accept」という単語は、「受け入れる」という訳語を つけて覚える人が多いでしょう。本書ではそのような 覚え方をしません。定義文を知ることで、「accept」の意味を 英語で捉えていきます。4択問題で、英英式で覚えていきます。 「accept」の意味は「to take something that is offered」です。 ●見出し語の例文、定義文で総語彙数は2000語以上 800の見出し語にはそれぞれ定義文と例文をつけています。 それらで使用される単語を含めると総語彙数は2000語以上で、 共通テスト英語対策に最適です。 ●fill-in-the-blank exerciseで英英式インプットができる 4ページごとに「fill-in-the-blank exercise」を掲載しています。 このトレーニングでは、前に出てきた見出し語について、 示された定義文に合う単語を自分で空欄に書き入れるものです。 単語の最初の3文字はヒントとして示してあります。 例 In acc______________ a formal invitation, it is important to respond appropriately. 定義:to take something that is offered 「accept」と解答した人はうっかり屋さんです。英文中で適切な形で 答えなくてはいけませんから、正解は「accepting」となります。 ●右ページには日本語のガイドも掲載 英英式で英語を理解するのが大切、とは言っても、「英英辞典は 難しそう、やはり日本語の解説もほしい」という人も多いでしょう。 本書は英英辞典とまったく同じスタイルではなく、英英辞典の要素を 入れつつ、右ページには日本語訳も掲載しています。 不安に思うところは日本語ページを参照し、 徐々に英語を英語で理解することに慣れていってください。 ●すべての見出し語、定義文、例文の音声付き 見出し語、定義文、例文はすべて音声をダウンロードして 聞くことができます。 定義文→単語 定義文→単語→例文 の2種類の音声ファイルを用意しました。 目的に応じて使い分けてください。

-

4.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 (1)「一般角θに対してsinθ,cosθの定義を述べよ」 (2)「(1)の定義に基づきsin,cosの加法定理を証明せよ」 これは1999年に出題された東京大学の入試問題です。たんに加法定理を暗記しているだけでは答えることができない名出題として、いまなお語り継がれる問題です。 このように、大学入試の数学の問題には、解答者への「数学の本質的理解」を問う問題が多く、また解にたどり着いた瞬間に気づく、出題者の遊び心も満載されています。 数学出題の中でも人気の高い「整数」をはじめに、「整式の剰余」「記数法・N進法」「場合の数・確率 」「指数・対数」「微分積分」「不等式・絶対値」「複素数」「数列・漸化式」「三角関数」「図形融合問題」「グラフでの考察」と高校数学の分野別に問題を厳選、さらに最後には「数学オリンピック予選問題」を収録しています。 著者はyoutubeでの数学解説でしられる鈴木貫太郎。講義形式の動画では、日本で最初に1本での100万回再生された記録を樹立。 1問1問楽しく腕試しをしながら、数学のおもしろさ、そして本質を理解できる1冊です! ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。

-

3.0

-

-

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は、トポロジー(位相幾何学)の入門書です。位相空間の復習を含め、基本群とホモロジー群の初歩を解説します。内容を初等的な事柄に絞ることで、初学者が、学ぶべきトポロジーのエッセンスを短期間に修得できることを目指しました。イメージが湧くような図も多く掲載され、理解を助けますが、証明や定義もきちんと述べられた、「しっかり」学べる教科書です。 抽象的、厳密的すぎて興味を損なわないように、そして、トポロジー以外の他の分野に進む学生にも興味が持続するように、適宜具体例を配置し、興味深い題材を厳選して提供しています。

-

3.6不妊に悩む夫婦にとって「福音」といわれる生殖補助医療、代理出産。しかし、代理母の精神的・肉体的負担、貧困層のプリーダー階級化、親子関係の定義づけの難しさなど、現実はシビアな問題が山積みだ。日本でも法整備を進める動きがあるが、代理出産をめぐる議論はまだまだ不十分。このテーマを長年、追いかけてきた著者が複雑な代理出産の問題の核心に迫る!【目次】プロローグ―「代理出産問題」とは何か/第一章 混乱をきわめた人工授精型の時代/第二章 体外受精型代理出産の幕開け/第三章 代理母が引き受ける大きすぎる代償/第四章 代理出産で生まれた子どもたちの葛藤/第五章 各国の代理出産事情/第六章 生命操作はどこまで許されるのか/エピローグ―マーケル家からの伝言/あとがき/巻末資料―日本学術会議生殖補助医療の在り方検討委員会の提言

-

-現実対応型の「仮想思考」でスッキリしよう。「頭が良くなるライトノベル! 」である本作は、あたらしいエンタメ本です。 物語の舞台は、私立セントルイス高校。主人公は、残念な男子高校生・識名礼介、そしてクールな天才数学女子高生・姫島瀬里香。部活動は、あの『不思議の国のアリス』を研究する「アリス研究部」。さらにその原作をめぐる虚実混淆するエピソードが学校を舞台にどんどん絡んで真相を闇へと押しやろうとします。おまけに、高校でピストル事件が起きるなんて、やりすぎじゃねえ?! の展開の先に待ち受けているのは……。青春の光と陰、そして旅立ちへのエピローグ――。果たして、純な高校生たちの思いは張り裂けるのか実るのか? 就活やビジネスに必ず役立つ「論理思考」が本書でトレーニングできます。 本書「あとがき」より 本書のコンセプトは「論理的思考力が身に付くライトノベル」です。僕は学生時代、学校の先生に「ライトノベルなんか読むな。そんなものを読んでいたら頭が悪くなる。ちゃんとした小説を読みなさい」とよく言われました。あまのじゃくな僕は内心、「別にいいじゃん。おもしろいんだし」と思っていました。だからこそ、「頭が良くなるライトノベル」を書こうと決意しました。この野望が遂げられていることを願ってやみません。 「論理的思考とは何か?」を深く考えていただける書籍を目指しました。この点が本書の特色かと思います。姫島瀬里香が言ったように、論理的思考の定義として僕が最も有効だと考えているのが、「より広く選択肢を探り、より確かに選択肢を絞り込み、あらゆる批判に耐える一本の道を作ること」です。そして批判には、「モレがないか?」と「本当にそう言えるのか?」の二種類しかありません。もし本書の知識を一つだけ覚えていただくとしたら、このことを心に留めてもらえればと存じます。皆様の仕事や私生活でお役に立てれば幸いです。

-

4.09条も日米地位協定も改定できる! 米国の覇権がゆらぐ中、日本はいつまで属国でい続けるのか? 反骨のジャーナリストが、怒りの法哲学者と紛争解決人と激論を交わす。戦後民主主義への疑問からジャーナリストとなった田原総一朗氏は、60年安保から安倍政権までの対米従属の歴史を総括。自国中心主義のトランプ時代に、日米関係は果たして国益なのかを多角的に論じる。歴代総理大臣(宇野宗佑氏を除く)とサシで議論し、本音を引き出してきた田原氏ならではの政治的観点を遺憾なく発揮する。井上達夫氏は、護憲派の「欺瞞」が日米安保の維持に貢献していることを論証。同時に、本来は自主防衛を悲願とする保守派が、いつしか親米保守にすりかわったことを指摘。「安保ただ乗り」どころか、在日米軍基地は米国の核心的利益であって、日本の国益ではなく、安全保障上のリスクを拡大すると主張する。伊勢崎賢治氏は、韓国でさえ成功した地位協定の改定交渉の最大の障害は憲法9条2項だと指摘。日本の主権回復前に締結された朝鮮国連軍地位協定によって、朝鮮戦争再開時に「戦争当事国」となる日本の現状に警鐘を鳴らす。平成の終わりに戦後日本の「ねじれ」を総括し、トランプ大統領・安倍晋三首相以降の日本の国家戦略を再定義。憲法改正論議の高まりとともに、国民的な議論を喚起する一書。 ※こちらの作品は過去に他出版社より配信していた内容と同様となります。重複購入にはお気を付けください

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 4:6メソッドで人生最高の一杯を! おいしいコーヒーの定義は一つではありません。ウェブや多くの書籍などでも,使用器具や抽出方法を含めさまざまな方法が紹介されています。人や本によって言ってることが違うため,自分の好みの味にたどりつくのもなかなか大変です。本書では,2016年のWorld Brewers Cupにて日本人初の世界チャンピオンに輝いた著者オリジナルの抽出理論「4:6よんろくメソッド」をベースに,ハンドドリップで誰でも手軽に美味しいコーヒーを楽しめる方法を紹介します。 4:6メソッドのポイントは3つ。 粗挽きの粉を使う 粉量,湯量,注ぐタイミングをきちんとはかる 湯量の40%で味を,60%で濃度を調整する 誰でも簡単に真似できます。まずは4:6メソッドでベースをつくり,自分の求める味を目指しアレンジしてみてください。 さらに,本書を読めばなぜコーヒーショップや本によって抽出方法・レシピが異なるのかなどについても,理屈が理解できるようにもなります。 コーヒー好きはもちろん,これからコーヒーにハマりたい人,必携の書です。

-

-トム・ドゥンケルは、暗く憂鬱で、謎めいた人物である。 過去の記憶の断面を思い巡らしながら、NYの夜の街をさ迷い歩き、自己を再定義して行く。 哲学的な独白を繰り広げる心中で、自己及び彼に関わった人々の実存に対し問答をする。 彼は、自己を完結する何かを探し求め、人間の魂に潜む暗黒の深い奈落の世界へ己(おのれ)を求刑する。 ワンショット(1話でまとめたストーリー)

-

3.0

-

5.0■80年代金融自由化からバブル崩壊を経て、恐怖の金融庁検査、対話型への転換、地域金融の再定義まで、40年間にわたる地銀史をキーパーソン二人が明かす。 ■一人は大蔵省の護送船団行政の原体験をもち、金融庁長官として「金融処分庁」から「金融育成庁」への大転換を実行した遠藤俊英。もう一人は、広島銀行に30年勤務したのちに金融庁に転じ、歴代長官を支えた日下智晴。役所と銀行の生々しい現場体験をもとに、地銀と行政の実相を描く異色の金融史。 ■専門人材不足だった大蔵省、金融自由化に翻弄された地域金融、恐怖と混乱をもたらした金融検査、歴代長官の金融行政の舵取り――当事者ならではの視点で率直に語る。

-

5.0DXの本質は「変革」にあり。 経営理念を実現し、新たな企業文化を創り出すDXを実現するために、企業・経営者に求められることとは? ゼロからの入門書で、中小企業もDXに踏み出しましょう! PART1 DXの定義・流れ ――小さな変革を積み重ね、世の中の変化に対応し続ける組織を作る PART2 DX推進担当者の役割・選び方 ――課題意識が強く、縦・横と連携がとれる人材を推進担当者に PART3 最初の課題を発見・解決! ――まず現状を把握し課題を決め、短期間で成功体験を得る PART4 業種別 成果が出るプロジェクトのアイデア集 ――自社サービスと組み合わせ、短期間で成果が得られるものに取り組む PART5 外部の知見・助成金などを活用 ――コンサル・ベンダー……プロの力を借りてプロジェクトを成功に導く

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 1万5528島の成り立ちがまるわかり! 日本の島に関する全55トピックを地図を使ってビジュアル解説。それぞれの地形・交通・歴史・産業・文化が見えてくる。魅力たっぷりな「人口の少ない離島」も収録。日本の島のおもしろさを凝縮した1冊!!! 【構成】 はじめに 島国日本のポテンシャルを知ろう 数字で読み解く日本の島 日本の島の基礎知識 そもそも「島」とは何だ? 定義が定まっていない不思議 プレート移動、火山活動……いろいろある島の生まれ方 大きさも気候もまるで違う くらべてわかる日本の島 地図にあるのに存在しない島、地図にないのに存在する島の謎 日本にとって重要な領海、EEZと東西南北の果ての4島 もっと知りたい島のこと① 島の特殊なルール Part1 地形で読み解く日本の島々 「鬼の洗濯板」に囲まれた青島の地形を知る 地形の宝庫・甑島列島 その景観の秘密に迫る 火山島の代名詞 利尻島の特殊な地形 日本唯一の有人湖中島 琵琶湖に浮かぶ沖島 北方四島最大の面積 択捉島には何がある? 洞爺湖の成り立ちに深く関係する中島 世界自然遺産になった小笠原諸島の魅力 海食崖にカルデラ 隠岐諸島は地層の宝庫 昔は干潮時だけ渡れた江ノ島の地形の変遷 7つの火山が連なる姫島ジオパーク 9000万年の歴史を持つ海上アルプス青海島 700人が暮らした横島 岩礁を遺して今は水没 サンゴ礁と火山がつくる南北に長い吐噶喇列島 すべて活動中の活火山 伊豆諸島の誕生物語 石島? 井島? 県境のある有人島の謎 日本三景・松島の島々はどうやってつくられた? もっと知りたい島のこと② 無人島は誰でも買える? Part2 交通で読み解く日本の島々 ヘリでしか行けない? 青ヶ島で職員募集中 南西諸島をめぐる空の旅アイランドホッピング 世界初の海上空港 長崎空港にあった箕島 45mの急勾配 江島大橋の「ベタ踏み坂」 島をつなぐ夢のかけ橋 瀬戸内しまなみ海道 エレベーターで行く塩飽諸島の岩黒島 天草諸島をつなぐ5つの橋の秘密 屋久島を静かに走る日本で唯一の森林鉄道 宮島口―宮島間で競合するフェリー会社 高速ジェット搭載!? 伊豆諸島をめぐる船 ロケットの発射基地に種子島が選ばれた理由 鳥瞰図 「大正の広重」が描いた100年前の瀬戸内海の島々 もっと知りたい島のこと③ 船の航行の決まり Part3 歴史で読み解く日本の島々 誰が何のために? 嚴島神社ができた理由 淡路島に今も残る国生み神社の痕跡 遣唐使のルートだった奄美群島の歴史と役割 朝廷に逆らう藤原純友が本拠地とした日振島 蒙古襲来の激戦地 対馬と鷹島の戦い 村上海賊が活動した芸予諸島の海流の秘密 史料に残されていない巌流島の決闘の真実 江戸時代の日本の玄関 出島は現在復元中 江戸幕府を支えた金山、銀山の佐渡島は今? 首都を守る防衛線 東京湾に浮かぶ海堡 地図から消された? 瀬戸内海の大久野島 もっと知りたい島のこと④ 島で見つかる歴史のつめあと Part4 産業と文化で読み解く日本の島々 家賃はたった10円? 今も沈まない軍艦島 ハート形の相島は国際交流の中心であった 食の名物が多い小豆島の地形からわかる強み 在来馬の美しさを競う沖縄本島の琉球競馬 脱炭素社会を目指す京浜工業地帯の扇島 今はタワマンが並ぶ造船所のあった石川島 舞洲に夢洲に咲洲と大阪市を広げた人工島 巻末付録 人口の少ない島々

-

4.0●初の体系的テキスト 「地政学リスク」「地政学的には――」など地政学という言葉が氾濫しています。だが、日本において地政学は戦後長らく、軍事と結びついた学問としてタブー視され続け、学問としては未成熟で体系的なテキストすら存在していません。国際関係を語るにおいて地政学という切り口は欠かせないものとなっているにもかかわらず、明確に定義されることなく曖昧なまま各人各様に使われてきたのです。本書では、地政学を「国家間および国際社会に関する一般的な関係を、地理的要因から理解するための枠組み」と定義。地政学の基本的な考え方を解説し、今日の世界情勢のとらえ方を身につける初めてのテキストです。

-

4.0真のAI革命が到来―― 識者たちが予測する未来予想図 落合陽一「人類の知的産業が機械に取って代わられる日まで、あと2年くらいかもしれない」 山口周「AIの価格破壊で『優秀さ』の定義は変わる。高収入の仕事からAIに代替される」 まるで人と話しているかのような自然な対応をする対話型AI「ChatGPT」が話題だ。これまでの人工知能(AI)とは異なり、学習しながらコンテンツを作成する「生成AI」の衝撃。教育、ビジネスから医療、恋愛、芸術まで、私たちの生活を劇的に変え得る驚異のテクノロジーの「メリット」と「怖さ」を、論客たちが語り尽くす。生成AIは人類にとって神なのか、悪魔なのか――。

-

3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 累計100万部の人気参考書シリーズに 待望の中学理科が登場! ●中学理科はこれ1冊でOK! 中学校で学ぶ「物質」「エネルギー」「生命」「地球」を 176ページにギュッとまとめました。テスト前の時間がないときも安心です。 ●復習や予習をしたい中学生や高校生へ 学校ではなかなか教えてもらえない、テストの「よくある間違い」までカバー。 用語の定義もしっかり学べるので、理解がより一層深まります。 ●学び直しをしたい大人へ 見やすい図とイラストが豊富な紙面なので、 苦手だった分野も、忘れてしまった知識も、読むだけで自然と身につきます。 本書の7つの強み その1 各項目に「くらべてわかる!」を掲載! その2 冒頭の一文と「ひとことポイント」で要点をつかむ! その3会話形式で気楽に読みながら学べる! その4よくある誤答例で人のふりを見て我がふりを直せる! その5 「大切な用語」と「発展知識」でさらに理解を深める! その6豊富な図版で直感的にわかる! その7「学ぶ順序」と無理なく力をつける「紙面構成」へのこだわり! ※購入特典として、PARTごとのまとめテストとその解答・解説PDFをダウンロードできます。

-

-【内容紹介】 2020年10月、日本政府は2050年までに「温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」というカーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。「排出を全体としてゼロ」とは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「人為的な排出量」 から、植林、森林管理などによる「人為的な吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味しています。 この実現に向けて、世界では今取り組みが進められており、120以上の国と地域が「2050年カーボンニュートラル」という目標を掲げています。政府も2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略を掲げ、「経済と環境の好循環を作っていく産業政策が、グリーン成長戦略である」と定義しており、所謂GX(グリーン・トランスフォーメーション)にて2050年290兆円と雇用創出850万人を掲げています。 これまでは大手企業内での検討にとどまっている印象が強かったですが、今や中堅・中小企業にも脱炭素経営が求められる時代になっています。しかし、中堅・中小企業の経営者にとっては、「脱炭素も自社には関係ない」「そもそも脱炭素に取り組む必要性がイマイチ理解していない」「取引先からの圧力が徐々に強まっている中でまだ様子を見ている」「脱炭素経営の取り組み方がわからない」という感覚なのが実態です。 そこで本書では、上記のような経営者や経営管理層に対して、脱炭素経営の必要性、取り組むメリット、具体的な取り組み方を、コンサルティング現場からの事例を交えて提示します。これからますます脱炭素経営が求められるようになることは既定路線であるだけでなく、早く取り組むことで業績を拡大するチャンスでもあります。手間が増えるだけで実入りが少ないと思われがちですが、多くの企業がそう思っているうちに取り組むことで、利益を生み出すことができることを伝えながら、具体的に取り組んでいくことを伝える一冊です。 【目次】 はじめに 第1部 中小企業のための脱炭素経営入門 第1章 脱炭素経営とは何か 第2章 脱炭素経営で中小企業はどう変わるか? 第2部 脱炭素経営のロードマップ 第3章 温室効果ガス排出量の可視化 第4章 ポテンシャル把握 第5章 脱炭素ロードマップの策定 第6章 脱炭素施策の実行 第7章 ステークホルダーへの情報開示 第3部 注目の技術 GHG排出量算定クラウド/余剰循環型スキーム/自己託送スキーム/オフサイトPPA/バーチャルPPA/顔の見える電力/カーボンフットプリント 第4部 企業の取り組み事例 【脱炭素経営】 脱炭素を武器に顧客開拓「大川印刷」/【GX】紙くず屋、プノンペンでBARをやる「サンウエスパ」 付録 脱炭素用語集

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 謡を通して中国古代社会の予言がいかに大きな意味をもち、それが現実の政治と社会への鋭い批判であったかを明らかにした初の本格的業績。 【目次より】 第一章 「謡」とは何か 第一節 「謡」の研究史 第二節 「謡」の起源とその定義 第三節 「謡」の政治的・社会的意味 第四節 「謡」と「予言」 第二章 前漢初期の「歌」とその予言性 第一節 呂后をめぐって 第二節 「淮南民歌」について 第三節 「穎川兒歌」について 第四節 「淮南民歌」と「穎川兒歌」の深層 准南王安と田紛、王太后、そして武帝 第五節 前漢初期の「歌」の「予言」 『漢書』の解釈 第三章 前漢の「謡」と「予言」 第一節 娃弘と夏侯勝の「予言」について 第二節 元帝の時の「謡」 第三節 成帝の時の「謡」 第四節 前漢末の「謡」 王非をめぐって 第四章 後漢の「謡」と「予言」 第一節 順帝の時の「謡」 第二節 桓帝の時の「謡」 第三節 鴬錮の禍をめぐる「謡」 第四節 後漢末の「謡」 第五章 「童謡」と焚惑 第一節 焚惑 第二節 「童謡」と焚惑 第六章 古代中国の予言 第一節 詳瑞と災異 第二節 予言「秦を亡ぼす者は胡なり」について 第三節 予言「始皇帝死して地分かれん」と予言「今年、祖龍死せん」について 第四節 「予言」の後 第五節 「予言」の政治性と「謡」 注 あとがき 漢代外戚関係網 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 串田 久治 1950年生まれ。中国文学者。桃山学院大学教授。 愛媛大学法文学部中国文学科卒、大阪大学大学院文学研究科博士後期課程中退。文学博士。 著書に、『天安門落書』『儒教の知恵』『天変地異はどう語られてきたか』『中國古代の「謠」と「予言」』『儒教の知恵 矛盾の中に生きる』『無用の用』『王朝滅亡の予言歌』などがある。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 中国文学史において中唐は、文学に対する意識や価値観が大きく変容した、中世から近世への転換期である。文学観・世界観・処世観、また個我意識の表出や伝統との距離などの諸相を、歴史学的叙述に頼ることなく、文学に則し考察する。文学の規範性・担い手・影響関係を視座として、通史的観点から中唐に新たな定義を与え、後の中国古典詩歌の二大規範「唐音」「宋調」へと進展する視野を開く文学史研究。作品中の自然観への着眼は思想史への関心も促す。第一回吹野博士記念賞受賞。 【目次より】 中唐文学研究序説 第I部 大暦から元和へ 第一章 大暦から元和へ 「中唐」の文学史的意味 第二章 劉長卿詩論 長洲県尉時の左〓を中心に 第三章 韋応物詩論 屏居の位相を中心に 第四章 「王孟韋柳」評考 「王韋」から「韋柳」へ 第II部 韋応物と白居易 第一章 韋応物と白居易 第二章 諷諭詩考 韋応物の歌行・雑体詩の影響を中心として 第三章 閑適詩考 「閑居」から見た閑適の理念 第四章 白詩風景考 「竹窓」と「小池」を中心として 第III部 諷諭詩の系譜 第一章 中唐詩壇諷諭詩の系譜 第二章 張王楽府論 第三章 送寒衣 唐詩「送衣曲」をめぐって 第四章 元〓の文学理念 元和五年を中心に 第IV部 謫遷と文学 第一章 劉禹錫の謫遷と文学 朗州司馬期の寓言文学を中心に 第二章 劉禹錫の賦について 第三章 孟郊論 仕官前の恬淡と執着第 V部 周辺からの照射 第一章 中唐における「吏隠」について 第二章 郡斎詩について 第三章 大暦期の聯句と詩会 第四章 中唐の「意境説」をめぐって あとがき 初出一覧 英文・中文要旨 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 赤井 益久 1950年生まれ。中国文学者。國學院大學名誉教授・前学長。文学博士。専門は唐代文学、中国古典語法。早稲田大学第二文学部東洋文化専修卒業、國學院大學大学院文学研究科博士課程後期満期退学。 著書に、『中国山水詩の景観』『中唐詩壇の研究』『唐代伝奇小説の研究』『新釈漢文大系 詩人編 8 韓愈・柳宗元』などがある。

-

4.0知ってましたか?大学受験が大変革⇒一流企業の求める人財が変わる⇒「デキる人」の定義はこれから大きく変わる!!新時代の大学受験に対応し、3万以上の学生を合格に導いたカリスマが徹底解説!!「自分だけの強み」の見つけ方ステップ1 自分の強みを発見する ・5年後の目標は 夢7割:現実味3割がちょうどいい ・強みを出したいなら環境整備から ・他人をながめるように自分を見つめるステップ2 小さな強みを自身に育てる ・嫉妬は「私でもできる」に変換 ・鏡の活用で自己肯定感アップ ・作った台本をゼロにするステップ3 自分アピールのヒント ・選ばれる人がやっているプロフィールづくりのコツ ・自分の世界観を知ってまとめよう ・テーマカラー決まってますか? ・選ばれる人の話し方

-

-

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「AO入試(総合型選抜)・推薦入試(学校推薦型選抜)でプレゼンテーションかディベートが課されるのだけれど、プレゼンもディベートもやった経験がないから、どうやって対策したらいいのかわからない」 ……導入が広がっている「プレゼン」「ディベート」の対策につき、こんな声が聞かれるようになりました。 参考書もほとんどありません。大人が読むビジネス書でプレゼンとディベートを扱った本はたくさんありますが、大学入試には対応しておらず、また、初心者向けの本もありません。 そこで、本書の登場。この本は、そもそもプレゼンとディベートとは何かという根本的な定義から始まって、それぞれの具体的なやり方、さらには、学部・系統別に入試での実際の出題まで扱います。 たとえ弁論部などに入っていなくても、口ベタでも、並み居る「コミュ力オバケ」の受験生を出し抜いて厳しい倍率の受験を突破するために必要なことは、すべてこの本にあり。 プレゼンとディベートについての、本邦初の体系的な対策書です。

-

5.0「知力」はいくつになっても伸ばせる 伝説のMBA講師が教える「ほんものの知力」の磨き方 ・学歴と知力は無関係 ・隠れた前提に自覚をもつ ・考え方の異なる他者を理解する ・感情の起伏もOK ・クリティカル思考の基本は「分ける」こと ・確証バイアス ・EQ + IQ + SQ ・正反対の概念を両立させるバランス ・ルサンチマンのマグマ ・思考の枠組みを外す あなたが「総合的な知的能力」を鍛える48のレッスン 「今、求められているほんものの知力」とはどのようなものでしょうか? 絞り込んで定義づけすれば、私は次のような「力」の総合力であると考えています。 1 自ら能動的に思考する力 2 考え方の異なる他者を理解する力 3 論理的に明確な推論や検証ができる力 4 自由で柔軟な想像力 5 自分の専門知識を絶えず深めていく力 6 他の分野に対する好奇心を持ち、垣根を越えて共同作業を進める力 これからの総合力が備わっていれば、「多異変な時代」にあたって、 判断を誤らずに自己実現をはかり、成長を続けていくことができるでしょう。 ■目次 ●序章 ほんものの知力が求められる多異変な時代 ・指数関数的な変化が進んでいる ・AIの出現という驚異と期待 ・経済社会の変化とグローバル化 ・アタマの使い方をかえなければならない ・「ほんものの知力」とは「第一級の知性」でもある ・「知力の伸びしろ」を見る ・「知力歴」をつくる ●第1章 思考の精度を高める12のレッスン ●第2章 知力を活性化する12のレッスン ●第3章 「知力の間口と奥行」を広げる12のレッスン ●第4章 知力をさらに伸ばすために知っておくべき12のトラップ ■著者 船川淳志 株式会社グローバルインパクト代表パートナー。慶應義塾大学法学部法律学科卒業。東芝、アリコ・ジャパン勤務の後、アメリカ国際経営大学院(サンダーバード校)にて修士号取得(MBA in International Management)。その後、米国シリコンバレーを拠点に組織コンサルタントとして活動。帰国後、グロービスのシニアマネジャーを経て、グローバルインパクトを設立。NHK教育テレビ「実践・ビジネス英会話」、ビジネス・ブレークスルー大学「実践ビジネス英語講座」の講師も務めた

-

3.8コーチングは「個人」から「チーム」の時代へ。 日本で初めての「チームコーチング」の教科書が誕生! 今、求められているのは、「個人という枠を超越したリーダーシップ――より効果的な集団的リーダーシップと高業績を上げるチーム」だ。 組織に働きかけ、チームを変革していく「チームコーチ」の定義、その支援のプロセスを詳説した本書は、コンサルタント・プロコーチ・人事担当者・エグゼクティブのための新スキルとなる1冊。また、チームコーチングのためのチェック表や質問票などの実践ツールも多数収録! チームコーチングのコンサルティングやトレーニングを行っている監訳者・田近秀敏氏のあとがきでは、貴重な日本企業の事例である「キリンビールにおけるチームコーチングの実践」を紹介。 第1部 高業績を上げるチーム 第1章 なぜ、世界はもっと高業績を上げるリーダーチームが必要なのか? 第2章 高業績を上げるチームと変革型リーダーチーム 第3章 成功するチームのための五つの基本原則 第2部 チームコーチング 第4章 チームコーチングとは何か? 第5章 システミック・チームコーチング 第6章 チームコーチングのプロセス 第3部 異なるタイプのチームのコーチング 第7章 さまざまなタイプのチーム(バーチャル、分散型、国際的、プロジェクト、顧客対応) 第8章 経営陣へのコーチング 第4部 チームコーチの選択・開発・スーパービジョン(監督) 第9章 有能なチームコーチの探し方・選び方・そして仕事の仕方 第10章 チームコーチとしての成長 第11章 チームコーチングのスーパービジョン(監督) 第12章 チームコーチングのメソッド、ツール、テクニック 第13章 おわりに 監訳者あとがき 用語集、参考文献

-

4.0DXが進み、ビジネスはIT・オンラインを基準に変化が加速している。この大きな流れを受けるのがソフトウェア開発である。またソフトウェア業界としては、アジャイルやDevOpsなどの手法を開発して、時代の移り変わりの速度に合わせるように、いかに効率的にサービスを提供できるかを試行錯誤してきた。 本書は高速なデリバリーを実現することを目的とした、4つの基本的なチームタイプと3つのインタラクションパターンに基づく、組織設計とチームインタラクションのための実践的な適応モデルを紹介する。これは、ソフトウェアの組織設計における大きな前進であり、チームの相互作用と相互関係を明確に定義した方法を提示することで、チーム間の問題を組織の自己運営のための貴重なシグナルに変え、結果として得られるソフトウェアアーキテクチャをより明確で持続可能なものにする。これにより組織に適したチームパターンを選択して進化させ、ソフトウェアを健全な状態に保つことで、バリューストリームを最適化するのに役立たせることができるだろう。 【目次】 PART I デリバリーの手段としてのチーム Chapter1 組織図の問題 Chapter2 コンウェイの法則が重要な理由 Chapter3 チームファースト思考 PART Ⅱ フローを機能させるチームトポロジー Chapter4 静的なチームトポロジーチームのアンチパターン Chapter5 4つの基本的なチームタイプ Chapter6 チームファーストな境界を決める PART Ⅲ イノベーションと高速なデリバリーのため にチームインタラクションを進化させる Chapter7 チームインタラクションモード Chapter8 組織的センシングでチーム構造を進化させる Chapter9 まとめ:次世代デジタル運用モデル

-

3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「やっぱり最初はビールだよな!」今日もどこかで、このセリフがつぶやかれていることでしょう。実際、ビールほどカンパイが似合うお酒はありません。本書は、ビールの基礎知識から大手メーカーの売れ筋銘柄、全国各地の個性あふれるクラフトビール、そして新定義ビールまでを紹介したビールの教本です。その数はなんと300銘柄以上! 75銘柄には試飲したレビューアーのコメントつき!

-

-インターネットを支えるルーティングプロトコルであるBGP(Border Gateway Protocol)をRFCからRustで実装する方法を解説します。小さなプログラムから始め、Update Messageを交換しルーティングテーブルの更新まで、一歩ずつ実装・解説します。RFCで定義されているプロトコルを一度自分の手で実装することで、BGPに限らず、その他のプロトコルについてもRFCから実装することを目指します。なお、本書ではBGP自体の一般的な説明、Rustの文法解説は省略しています。

-

3.0「経理など要らない」「事務社員はコスト増になるだけ」と考え、経理社員そのものを置かない会社は数多く存在します。 ところがどうでしょう。新型コロナウイルスの影響で、多くの会社が資金繰りをぎりぎりでまわしていたことが発覚したのではないでしょうか。 それは経理的な発想の人がおらず、ディフェンスの弱い組織になっていることが挙げられます。 今回のように、有事のときこそ経理は存在価値を発揮します。 ですが、バックヤード部門に必要最低限の人員を揃えるにも、個人事業主の方も含め、そこまでの余裕がない会社も多いことでしょう。 そこで心に留めてほしいのが「経営者から新入社員まで、全てのスタッフが経営と経理の基本を知っておくこと」です。 最低限の定義を全員が知っていれば、経営者が危機的状況の中で発した一言二言の言葉や指示でも「1を聞いて10を知る」ことができ、迅速にそれぞれのポジションで危機を回避する行動をとることができます。 本書ではどうやったら会社を潰すことなく強い会社をつくれるか、経理的視点から解説します。 会社を潰すわけにいかない経営者はもちろん、経理部門に携わる方々に、必ず読んでほしい一冊です。

-

-「人間の一生とは 己の平凡さを認めること/どうせなら強く生きることだと悟る」(本文より) 生きることを自問自答する『生・老・死』、死ぬことに思いめぐらす『死とは?』、山の変容を嘆く『きのこ採り』、現世にも欲しい『影武者』、人生を定義する『我が人生』、涙もろさの理由を問う『涙』、幼なじみとの出会いを喜ぶ『親しき人々』、老いを謳った『老いても』……「母の話」から「ウクライナ」まで、戦争と世の中を思い、過去と未来を考え、幸福を問い、生と死を、そして老いと人生を、今まで生きてきた自分を振り返る。 やさしくわかりやすく読みやすい、そんな言葉の向こう側にある「生きていくこと」の深淵。昭和平成令和を「強く生きてきた」著者の、人生がすべて詰まった「人生最後の総括詩集」。過去3冊分の詩もすべて収録。 <著者紹介> 畠山隆幸(はたけやま たかゆき) 六歳の頃から詩を書く。詩を書いたきっかけは、六歳の時掘り炬燵で左足首に火傷をした事と、小学生二年生の時担任教諭に詩を褒められた事だ。この内容は詩集にも一部書かれている。火傷は著者の人生に大きな変化を与えた。そして、変化は現在も続いている。原因は、靴擦れによる痛みだ。痛みは死ぬまで続くだろう。 今回の詩集が最後の詩集だと考えている。そんな意味で本詩集が広く読まれる事を期待している。

-

4.2【大反響、7万部突破!!】 続々受賞! 「ビジネス書大賞2019」経営者賞 「読者が選ぶビジネス書グランプリ 2019」マネジメント部門 「ITエンジニアに読んでほしい! 技術書・ビジネス書 大賞 2019」ベスト10 「HRアワード 2018」優秀賞 本書を読んでいくと、 「あなたは、どんな組織をつくりたいのか?」 「その実現のために最善を尽くしているか?」 と問われている感覚があった。 でも、一気に色んなことをせずに、まずは目の前の一人に心から向き合うこと。 それが自分にできる唯一の道であり、それに気づかせてくれた『ティール組織』に、心から感謝を。 ――岡田武史(株式会社今治.夢スポーツ 代表取締役会長、元サッカー日本代表監督) 10年、20年先の組織のあり方を示す決定版こそが「ティール」 この変化が、様々な業界で既に起きつつあることに、興奮を隠せない! ――入山章栄(早稲田大学ビジネススクール准教授、『世界の経営学者はいま何を考えているのか』著者) 人事の役割を再定義させてくれた一冊。 ――島田由香(ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社 取締役 人事総務本部長) 組織の変化は、現実的には一直線ではないはず。 本書を読んで、「自分の会社は現在に至るまで、どう変わったのだろう?」と色の変化をたのしんでみよう。 ――小竹貴子(クックパッド株式会社ブランディング・編集本部長) 久しぶりに画期的な組織論の本に出会った。 ――堀内勉(多摩大学大学院特任教授、書評サイトHONZレビュアー) これは間違いなく、今後20年は読みつがれる組織論の古典になる。 ――岩佐文夫(元DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー編集長) 「なぜ仕事で疲弊するのか?」 「組織のどこがおかしいのか?」と思ったら 原因を究明するのに最高の教科書。 ――吉沢康弘(インクルージョン・ジャパン取締役) 「高い次元の組織」とは何か、という問いに答える刺激的な一冊。 ――ロバート・キーガン(ハーバード大学教育大学院教授、『なぜ人と組織は変われないのか』著者) ポスト資本主義時代における新しい組織モデルのバイブルとして、 21世紀の歴史に刻まれる本になるでしょう。 ――佐宗邦威(biotope代表/戦略デザイナー、『21世紀のビジネスにデザイン思考が必要な理由』著者) 次の組織モデルは、これだ。 上下関係も、売上目標も、予算もない!? 従来のアプローチの限界を突破し、 圧倒的な成果をあげる組織が世界中で現れている。 膨大な事例研究から導かれた新たな経営手法の秘密とは。 原書発売後またたくまに世界中に広がり、15カ国語・40万部を超えるベストセラーに。新しい時代の経営論として大注目の一冊。

-

4.1「ルームメイトは逃亡しました」 国からは「高度」と見なされない、圧倒的多数(外国人労働者)の世界。 大宅賞『八九六四』著者が、絶対的な弱者でも敵でもない、彼らの「現実」に迫るディープルポ! 日本政府をはじめ、公的機関が使用している言葉、「高度外国人材」。 「高度」な人材がいるということは、国の定義とは真逆の属性を持つ人材も存在するはずだ。 それは、「(年齢だけは若いかもしれないが)学歴・年収が低く、日本語はろくに喋れず専門知識もない、非熟練労働に従事している」人たちといえる。 しかし、日本社会は彼らにこそ強く依存しており、必要としているではないか。 生身の「“低度”外国人材」は、紋切り型の報道のなかで語られるような、絶対的な弱者や被害者たちの群れではない。 ましてや、陰謀をたくらむ存在でもない。 そもそも中国は経済成長をとげ、稼げない日本に見切りをつける中国人は多く、外国人労働者の主役はベトナム人に移行している。 ──われわれは記号としての弱者や敵を想定していたのに、いたのは人間だった。 3年にわたって中国、ベトナム、日本各地を回り、生身の姿に迫ったディープルポ! 【目次】 はじめに 第一章 コロナ、タリバン、群馬県――隣人は平和な「イスラム原理主義者」 第二章 「兵士」たちの逃亡と犯罪――主役は中国人からベトナム人へ 第三章 頼りなき弱者――ベトナム「送り出し」業者に突撃してみれば 第四章 「低度」人材の村――ウソと搾取の「破綻した制度」 第五章 「現代の奴隷」になれない中国人――稼げない日本に見切りをつけるとき 第六章 高度人材、低度人材――「日本語だけは上手い」元技能実習生 第七章 「群馬の兄貴」の罪と罰――北関東家畜窃盗疑惑の黒い霧 おわりに 主要参考文献

-

3.0アドラー心理学が教える よりよく生きるための幸福論 会社員ならいつかは経験する定年。お金や健康といった不安は、もちろんあるが、その問題の本質は対人関係の変化にある。慣れ親しんだ職場を離れ、自分と仕事や家族、社会との関係を再定義し、いかに貢献感を持ち、新たな人生を充実させるか。アドラーをはじめ、プラトン、マルクス・アウレリウス、三木清……哲学者が教える幸福で「ある」ために必要なこととは。 平均寿命が伸びることで、老いについてのイメージは変わってきている。 だからこそ定年をどう迎えるか、定年後をどう生きるかが、多くの人にとっての関心事となっている。 「定年後に何か仕事以外の生きがいをみつけなくてはいけない」、そんな焦りを感じている方も多いと聞くが、 そういった焦りは、「人の価値を「生産性」におくことをやめられない」というところからきているのである。 本書はそれを克服し、定年に対する恐れを乗り越え、慣れ親しんだ職場から離れても、自分に価値があると思える。 そんな勇気を読者に与える一冊である。

-

5.0【ユーティリティクラスという「契約」の力】 本書はTailwind CSSの実践的な入門書です。フロントエンドエンジニア、マークアップエンジニア、そしてデザインシステムの構築に興味があるデザイナーを対象に、Tailwind CSSの中核的な思想である「ユーティリティファースト」の理解へといざないます。Tailwind CSSの基本的な使い方や、デフォルトテーマによって提供されるクラスの紹介はもちろん、テーマのカスタマイズやプラグインの作成によってデザインシステムを作るための実践的なノウハウも詳説します。 ■こんな方におすすめ ・フロントエンドエンジニア、マークアップエンジニア ・デザインシステムの構築に興味があるデザイナー ・HTML+CSSはすでに身についているが、Tailwind CSSは使ったことがない方 ・Tailwind CSSをすでに使っているが、より良い使い方を求めている方 ・既存環境から移行やデザインシステムの構築に関心がある方 ■目次 ●第1章 ユーティリティファーストとは何か 1.1 ユーティリティファーストによるマークアップの基本 1.2 ユーティリティファーストのメリット 1.3 CSS設計の変化の歴史 1.4 既存のCSS設計から学べる教訓 1.5 なぜ今ユーティリティファーストなのか ●第2章 Tailwind CSSはどういうフレームワークか 2.1 Tailwind CSSが何を提供しているか 2.2 Tailwind CSSが何をやっていないか 2.3 まとめ ●第3章 Tailwind CSSを導入する 3.1 Tailwind CSSをインストールする 3.2 設定ファイルを書く──セットアップに必要な設定 3.3 設定ファイルを書く──テーマをカスタマイズする 3.4 開発用に確認する 3.5 エディタをセットアップする ●第4章 Tailwind CSSでマークアップする 4.1 Tailwind CSSにおけるマークアップ 4.2 基本的なユーティリティ 4.3 基本的なモディファイア 4.4 特殊な記法 4.5 公式プラグインを便利に使う ●第5章 Tailwind CSSの背後にあるコンセプトを理解する 5.1 プラガブルなCSSフレームワークであること 5.2 JITとは何か 5.3 関数とディレクティブ 5.4 Preflight 5.5 ダークモード ●第6章 Tailwind CSSでコンポーネントを設計する 6.1 CSSにとって抽象とは何か 6.2 コンポーネントの責務とインタフェース 6.3 コンポーネントに閉じないスタイルを前提に設計する 6.4 Tailwind CSSを補完するライブラリ群 ●第7章 Tailwind CSSをカスタマイズする 7.1 設定ファイルの高度な利用 7.2 presetを配布・利用する 7.3 JavaScript APIを利用する 7.4 独自のプラグインを作成する ●第8章 Tailwind CSSを既存のプロジェクトに導入する 8.1 なぜ既存のプロジェクトにTailwind CSSを導入するのか 8.2 既存CSSとの衝突を避けるために気を付けること 8.3 まとめ ●第9章 ユーティリティファーストでデザインシステムを構築する 9.1 デザインシステムとは何か 9.2 デザイントークンを定義する 9.3 デザインシステムを継続的に運用する 9.4 Tailwind CSSだけでは担保できないデザインシステムの領域 ■著者プロフィール 工藤智祥:1991年生まれ。名古屋大学大学院情報科学研究科を経て、2016年ピクシブ株式会社に新卒入社。フロントエンドを中心にWebエンジニアとしてクリエイター向けプラットフォームの開発に携わる。2020年よりピクシブ社内のデザインシステム「charcoal」の開発に関わり、Tailwind CSSを基盤技術の一つに選択。2022年にOSS化した。著書(共著)に『入門GUI──Webブラウザで作る本格インタラクション』(インプレスR&D)がある。

-

4.1「テクノロジーの中を流れる力はただのぼんやりした情報に過ぎないのか。その力は自然なのか非自然なのか。テクノロジーはどういう意味で自然と異なるのか。テクノロジーは人間の知性から出てきたものであることは明らかだが、われわれの知性とどう違うのか」(本文より)人類は石器からコンピューターに至るまで、さまざまなテクノロジーを生み出してきた。これらに通底する普遍的な法則、そしてテクノロジーの本質とは、いったい何なのだろうか?現代のテクノロジーが向かう情報化、非物質化への流れを踏まえつつ、生命における生態系と同等なものとして、テクノロジーの活動空間を〈テクニウム〉と定義し、そこでのテクノロジーの振る舞いを、複雑性、多様性、自由、美、感受性、構造性、遍在性などの概念で読み解いていく。雑誌『Wired』の創刊編集長であり、毎月50万人のユニークユーザーを持つサイト Cool Tools も運営する著者が贈る、テクノロジー版〈種の起源〉。

-

-実は「鉄道」の定義を明文化した日本の法令文書はない?! では「鉄道」ってそもそも何? 道=レールがない新交通システムや磁気浮上式などは鉄道なの?……そんな素朴な疑問を糸口に、あらゆる角度から鉄道の「そもそも」をおさらい。省令や解釈基準等の詳解のみならず、その経緯にも触れ、いかにして今日の「安全な日本の鉄道」が作り上げられ、日々運行されているかを再認識することができる。世界で輸送機関の安全性が問われている今だからこそ、改めて「日本の鉄道」の基礎知識をおさえておきたい。 福原 俊一(ふくはらしゅんいち) 昭和28(1953)年2月、東京都に生まれる。武蔵工業大学経営工学科卒業。電車発達史研究家。主な著書に『ビジネス特急こだまを走らせた男たち』『国鉄急行電車物語』『日本の電車物語』『581・583系物語』『113系物語』(JTBパブリッシング)などがある。

-

5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「新幹線の●●がわかる」として、基本、路線、駅、車両、歴史、魅力の6テーマを見開き単位で構成します。改訂版では、2019年の初版から今日までの変化を踏まえ、内容をアッ プデートしています。 内容例 ●巻頭企画:開業迫る西九州新幹線 ●基本:新幹線の定義/最高速度を向上し続ける新幹線/新幹線を走らせる会社...... ●路線:東海道新幹線/山陽新幹線/東北新幹線/北陸新幹線...... ●駅:新幹 線最大のターミナル・東京駅/開業後、“大阪副都心”に成長・新大阪駅/陰陽連絡、四国連絡の窓口・岡山駅/新幹線初の分岐駅・大宮駅/急カーブに設けられた東北の窓 口・仙台駅...... ●車両:44年間の活躍期間を誇る0系/270km/h運転を実現した300系/東海道・山陽新幹線の完成形・N700系/日本初のミニ新幹線・400系/東北新幹線 の新たな主力、E5系・H5系...... ●歴史:新幹線前史/東海道新幹線開業/山陽新幹線として岡山、博多へ延伸/難航の末に東北・上越新幹線が開業/新時代の新幹線、 300系と400系...... ●魅力:新幹線の列車名の由来を探る/モバイルで進むチケットレスサービス/新幹線を前提にした青函トンネルと瀬戸大橋/並行在来線が増えた経緯 と背景......

-

-1,200円 (税込)乗っているバイクや、身に着けているモノがオシャレ……などなど、「カッコいい」にもさまざまな定義がある。しかし、愛車をスマートに扱えなければ、すべてが台無し。そこで本書では、ワンランク上のハーレー乗りになるためのテクニックを解説。これらを習得すれば、単にカッコいいというだけでなく、愛車に乗ることが今よりもっと楽しめるようになる。 ■特集①: 『鉄馬乗りこなし塾・スマートな基本操作編/クールなライディング編』 ■特集② カッコよく乗るためのアパレル&ギア選びテクニック ※本書は2017~2019年に発行した『CLUB HARLEY』に掲載した内容を再編集したものです。 表紙 目次 [特別企画]カッコいいハーレー乗りへの道 [その①]コレがすべての基本! まずは“乗車姿勢”を見直すべし [その②]“加速時と停車時”に差がつくスマートに見せるテクニック [その③]カーブの“曲がりやすさ”は正しいフォームがキモ! [その④]イケてるハーレー乗りは“取り回し”がスムーズだ [その⑤]カッコよく見られるための“使える小ワザ集” COLUMN ツーリングモデル乗りこなしの極意 鉄馬乗りこなし塾 PART Ⅰ スマートな基本操作編 Vol.1 大きくて重いハーレーをスマートに扱うワザ Vol.2 “片足ステップ載せ”でフラつきを解消! Vol.3 乗りこなしの基本は“乗車姿勢”にアリ! Vol.4 ハーレーのブレーキを使いこなすコツ Vol.5 滑らかにシフトアップする方法 Vol.6 滑らかにシフトダウンする方法 Vol.7 Uターンが怖い! を解消する Vol.8 倒れた車体の起こし方 Vol.9 二人乗りのコツ。跨り方&乗車時の姿勢編 Vol.10 二人乗りのコツ。スマートな発進&停車編 Vol.11 二人乗りのコツ。ギクシャクしないギヤチェンジ編 補講1 今さら聞けない洗車のキホン [課外授業①]カッコよく乗るためのアパレル&ギア選びテクニック [課外授業②]カッコよく乗るためのお役立ちパーツ集 鉄馬乗りこなし塾 PART Ⅱ クールなライディング編 Vol.1 スマートな小回りをマスター! Vol.2 カーブの曲がり方。(前編) Vol.3 カーブの曲がり方。(後編) Vol.4 ヘアピンカーブの不安を解消! Vol.5 下りカーブの心得 Vol.6 右カーブが苦手……を克服! Vol.7 「回り込んだカーブ」と「S字カーブ」の走り方 Vol.8 ブラインドカーブの攻略法 Vol.9 雨天時&砂利道の安全な走り方 補講2 愛車のメンテと日常点検

-

3.0豊富な図版でわかりやすく解説 この1冊で、「無駄な投資」がなくなり、「成果が出る」に変わる! 大手メーカーD2C、国内最大級アパレEC、グローバル企業等、約400社で実績を上げた基礎から実践までを網羅。 はじめに chapter1 デジタルマーケティングの「定義」と「実態」 chapter2 進化するWEBマーケティング chapter3 正しい戦略 chapter4 売上試算 chapter5 指標 chapter6 ネット広告の分析と改善 chapter7 クリエイティブの改善 chapter8 マーケティング組織論 chapter9 ブランディング・愛着度 chapter10 SNSを活用する おわりに

-

3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 デジタルトランスフォーメーション(DX)は社会を大きく変えようとしており、その影響は情報サービス産業にも及んでいる。これまでユーザーのIT化を底支えしてきた情報サービス企業に求められるものとは? 「情報サービス産業白書2021」では、ニューノーマルを見据えた情報サービス産業が取るべきアクションを示す。 第1部では、情報サービス企業へのアンケートをもとにコロナ禍における情報サービス業界の現状を詳らかにしたうえで、企業のDXを支援するビジネスを「DXビジネス」と定義し、デジタル時代において情報サービス企業がどのようなビジネス形態にシフトしていくべきかを提案する。ユーザー企業のDXを支援する、ユーザー企業と新ビジネスを共創する、自らデジタル企業へとシフトする、現在のSIに留まるという4つの方向性を示し、併せて、すでにデジタルシフトを開始している企業の取り組み内容を紹介する。 第2部では「DXレポート」などを通じて情報サービス業界のトレンドを紹介、DXに臨む情報サービス会社が知っておくべき重要キーワードを、一般社団法人情報サービス産業協会の会員企業である情報サービス会社の専門家が解説する。

-

5.0“黄金率”0.382、0.618が売買のカギ!押し・戻り売買の極意! 本書は、投資市場における「押しや戻り」を正確に当てるフィボナッチを基本したトレーディング手法を紹介したものである。この不思議な数値である0.382や0.618は、投資家として、またトレーダーとしてワンランク上を目指す者、どうしても現状の沈滞ムードを打破できない者にとっては絶大な力と啓示を与えてくれるだろう! 第1部では、強力な先行指標であるフィボナッチを利用した「ディナポリレベル」を活用するための基本原則となる「トレンド」や「方向」「値動き」についてジョー・ディナポリ流の定義をし、基礎をしっかりと固めることができる。 第2部ではトレードのチャンスが間近に迫っているのかどうかを判断する基準となる「トレンド分析(DMAやMACD・ストキャスティックスのコンビネーション)」や「方向性指標」「買われ過ぎ・売られ過ぎ」について検討し、その時点でトレーディングチャンスがあるかどうか、そのトレードのリスク・リワード比が分かる。 第3部では、「ディナポリレベル」による実践的なトレーディング手法や戦術、ミスを防ぐ方法などが解説されており、敢然とマーケットに立ち向かうだれにも頼らない独立したトレーダーになる具体的方策が詳述されている。 本書は、仕掛けや手仕舞い、リスクとリワードといったトレーダーが一番関心のあることを、多くのチャートによって初心者でも視覚的に分かりやすく解説されている。0.382や0.618という12世紀のイタリアの数学者、レオナルド・フィボナッチが発見した秘数があなたに莫大な財産を作らせる第一歩になるかもしれない!

-

-経済産業省が2018年に出した「DXレポート」では、既存の基幹システムがDXを阻害すると指摘しています。同レポートの発表からすでに約6年たっていますが、「当社の基幹システムはDX Ready(DXの準備が整った状態)だ」と胸を張れる会社は少ないように思います。 DXレポートから約6年たち、ようやく実績のある手法が生み出されました。既に大手メーカーで導入され、そこでの実績を方法論としてまとめたものが本書になります。筆者は、基幹システムの改修を主導した大手メーカーの情報部門(子会社)と富士通のエンジニアです。なお本書のDX Readyとは、「基幹システムがシンプル・スリムで、かつ、データ品質が保たれている状態」と定義しています。 著者らが開発した方法論の特徴は、「データマネジメント」の考え方を取り入れていることです。基幹システムを更新する際、プログラムに着目することが多いのですが、筆者らは「DXで成果を出すにはデータに注目しないとうまくいかない」と経験的に気付き、データマネジメントを取り入れたのです。 基幹システムのDX Readyで悩ましいのは、その成果が経営層には分かりづらいことです。経営的な成果は個々のDX案件で生み出され、基幹システムのDX Readyはその準備に過ぎません。本書では、成果の分かりづらい基幹系刷新企画をいかにして決裁してもらうのか、その方法の解説にも多くのページを割いています。 基幹システムの担当エンジニア・管理者にとって、待望の書と言えるでしょう。

-

-今後の日本企業の成長の起爆剤としてDX(デジタルトランスフォーメーション)に注目が集まっている。だがDXは簡単に実現できるものではない。 DXの本質は次世代の成功に向けた企業の変革であり、単なるITの導入とは異なる。経営にかかわるものであり、成否に大きく影響するのがトップである社長の立ち振る舞いだ。本書では長年、IT導入にかかわるコンサルタントとして活躍してきた筆者がDXを成功させるために社長に求められる81の心得を示す。 具体的には、その定義を含めたDX全般にかかわるものから始まり、社長自身がどう行動すべきなのか、DXを成功させるための人材の確保と処遇、DX推進のための組織づくり、最新デジタル技術への姿勢、デジタル投資の方針、DXで何を目指すべきか、といったものを提示する。これに加え、「RFP(提案依頼書)」と呼ばれるシステム調達をスムーズに進めるための文書作成、とかく難航しがちなシステム開発プロジェクトの進め方、コンサルタントの使いこなし方といった、デジタル化ならではの課題克服に関する心得を示す。

-

-DX担当者の必携書!データを資産として活用し、育てるために必要なこととは? 本書は、データ活用に欠かせないマスターデータマネジメントについて述べています。 データ活用基盤の構築やシステム再構築では、業務横断で活用する共通マスターの設計が必ず求められます。その共通マスターにもシステム開発が伴いますが、その際、業務部門が主体となって業務要件定義を行う必要があります。 しかも全業務部門と調整・交渉をしながら業務要件を固めていく必要があるため、合意形成が非常に難しくなります。一方、IT人材不足を背景に進む「内製化」の波が、この業務に携わる社員の育成を難しくしています。 そこで本書では、内製化を前提に共通マスターをきちんと設計し、マネジメントできるようになるための実践的な方法を紹介しています。 DXを推進・成功させるために多くの企業を支援してきた専門家がそのノウハウを惜しみなく提供し、「データ駆動型経営」を絵に描いた餅にしないためにはどうすればいいのか、現場の担当者向けに「実現できる内容」で詳しく説明しています。 著者は、10年前からデータマネジメントの普及に携わってきたデータ総研の伊藤洋一氏。企業がDXやデータ活用に失敗する理由にも触れながら、実務に役立つ成功法則を紹介しています。 【本書の想定読者】 ・マスターデータの業務要件を決める業務部門の責任者 ・マスターデータを設計するIT部門のエンジニア ・マスターデータマネジメントの組織を立ち上げて推進するリーダー 【目次】 第1章 なぜ、今、MDMが必要なのか 第2章 MDMの概観を掴む 第3章 共通認識構築のメカニズム 第4章 MDM基盤構築 第5章 MDMの組織作り 第6章 MDMの教育作り ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。

-

-院内研修時に最適なDPC初心者向け入門書/DPCに関する基礎知識は、この一冊で完璧 本書は、DPC/PDPS(診断群分類に基づく1日あたり定額報酬算定制度)を理解するための入門書として企画された、「見やすさ」「わかりやすさ」を追求した解説書です。 図表を駆使してビジュアルにまとめ、初心者にも理解しやすい構成としていますので、院内研修や専門学校等でのご活用に最適です。 テーマごとにQ&Aを掲載していますので、医療機関や審査支払機関での実務にも使用できる内容となっています。 【目次】 ■DPCの概要 1 診断群分類とは 2 導入の背景 3 対象医療機関・病棟 4 対象患者・対象とならない患者 ■「ツリー図」・「定義テーブル」による診断群分類区分の決定 1 包括評価の対象となる診断群分類 2 包括評価の対象とならない診断群分類 3 傷病名の決定 ほか ■診断群分類番号の構成 1 MDC・コード(傷病の細分類) 2 病態等分類 3 年齢・出生時体重等 4 手術・処置等 5 定義副傷病 6 重症度等 ■診療報酬額の算定方法 1 「所定点数」に包括されるもの 2 入院期間に応じた点数の設定 3 医療機関別係数 4 特定入院料の取扱い 5 所定点数が減算される場合 6 診断群分類区分等に変更があった場合等 7 同一傷病等での再入院 ほか ■診療報酬額の請求とレセプトの記載 1 「包括評価部分」欄の記載要領 2 記載要領の一般的事項 3 レセプト各欄の記載方法 4 コーディングデータの提出 5 DICの症状詳記 6 明細領収証の発行 参考 地域医療指数における体制評価指数の詳細 【著者】 社会保険研究所 私たち社会保険研究所は、社会保障とともに歩みを進めてきました。 医療・介護・福祉・年金・労働について、その現場での実践に取り組むみなさまが必要とする情報媒体とツールを提案してご活用いただき、80年の歴史を重ねることができました。 私たちには、歴史のなかで蓄積してきた情報と、社会保障に対する思いがあります。この財産を、今後の社会保障の新しい展開のなかで、さらに多くのみなさまの実践においてご活用いただけるように、次の一歩を踏み出していきます。

-

3.8■50ヶ国以上で読まれている世界的ベストセラー 英語版170万部突破。日本語版30万部突破。 現在、世界50言語で翻訳されている“Rules”シリーズの最新刊。 『できる人の仕事のしかた(The Rules of Work)』『できる人の人生のルール(The Rules of Life)』と並ぶ著者の代表作です。 (本書は、2015年に英国で出版された「The Rules of Wealth」第四版を新たに翻訳したものです。) ■「自分の力でお金持ちになる人」の共通点を116の行動基準に 1章 お金持ちの心の持ち方を手に入れる19のルール ・「私はお金持ちにはなれない」という思いを捨てる ・自分なりの「お金持ち」の定義を決める ・お金がお金を生むことを理解する ・目先の楽しみより、将来のお金を選ぶ……etc. 2章 お金持ちへの道を進む50のルール ・年齢を理由にあきらめない ・お金のためではないように働く ・生きるための仕事に没頭しない ・短期間でお金を増やそうと思わない……etc. 3章 お金を大きく育てる17のルール ・定期的に「お金の健康診断」をする ・直感を正しく使う ・自分にできないことは人に任せる ・うまい話は疑ってかかる……etc. 4章 お金を守り人生を楽しむ9のルール ・同意する前に小さな文字をすべて読む ・老後の資金計画を立てる ・友人と家族からは絶対に借金しない……etc. 5章 お金を正しく分け合う11のルール ・正しい「ノー」の言い方を学ぶ ・自分なりの規準を決めて寄付をする ・豊かさを見せびらかさない……etc. 6章 他人のお金に振り回されない10のルール ・相手が求めたときだけアドバイスをする ・お金よりも家族の縁を大切にする ・お金の話題を家族のタブーにしない……etc. 本書には“知られざるお金儲けの秘密”は書いてありません。 当たり前だけれど、なかなか実行できない「お金を増やすために大切なこと」だけが集められています。 RULESは普遍的で、当たり前で、現実的だ。 だからこそ効果は保証できる。ぜひ実行してもらいたい。 リチャード・テンプラー 「お金持ちになる人」のように考え、行動できるようになる原則が集められた1冊です。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 2014年10月に正式な仕様が勧告されたHTML5の要素、および最新のブラウザーで実装されたCSS3のプロパティ(CSS2.1を含む)の使い方を解説した、手元に置いても邪魔にならないコンパクトな1冊です。HTML5編では、定番の要素はもちろん、定義が変更された要素や新しい要素、さらにHTML 5.1で策定中の要素を含めた情報をしっかりと解説。CSS3/2.1編では、いつも使うおなじみのプロパティから新しく登場したプロパティまで、多くのブラウザーで実装されている機能について扱っています。調べたい項目は、各インデックスからさっと引いてすぐに見つけられます。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【本電子書籍は固定レイアウトのため7インチ以上の端末での利用を推奨しております。文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。ご購入前に、無料サンプルにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください】 あなたの課題を解決するツールが必ず見つかる 本書は、デザイン思考を実行に移すためのツール(メソッド)の解説書です。 グローバルな専門家たちによって集められた、世界で使用されていて価値ある60のツールを、「ウォームアップ」「理解」「観察」「視点の定義」「アイデア発想」「プロトタイプ」「テスト」「振り返り」といったフェーズに分類して解説します。各ツールは、手順解説、ヒント、テンプレートによってわかりやすく図解されていて、実装にすぐに役立ちます。 イノベーションに携わる、商品やサービス開発者、マネージャー・リーダー層、さらにデザイナーたち必携の一冊です。 ●本書の特徴 ・最高のデザイン思考ツールをすばやく包括的に理解できる ・適切なウォームアップ、ツールおよびメソッドが選択できる ・思考の新しい道を探ることができる ・さまざまなデザイン思考ワークショップのアジェンダを計画できる ・実用的なアプリケーションのヒントを入手できる ・イノベーションプロセスを習得できる *ベストセラー『THE DESIGN THINKING PLAYBOOK』に続く第二弾『THE DESIGN THINKING TOOLBOX』待望の邦訳! *2019年刊行の邦訳『デザインシンキング・プレイブック』と併せてよむとなお、理解が深まります。 ●推薦文 「デザイン思考は熱いです!このツールボックスは、いくつの異なるクリエイティブなものを確認するのに役立ちます。新しい市場機会にアプローチする方法があります」 —MIRKO BOCCALATTE(COO、フェラーリF1チーム) 「デザイン思考のメソッドとツールのなかで、最も強力なものが紹介されおり、簡単に理解できます」 —PATRICKVAN DER PIJL(Business Models Inc.のCEO、『Design A BetterBusiness』の著者) 「企業の新しい考え方を開発するための実用的なハンドブックです。このクリエイティブなツールボックスからインスピレーションを得よう」 —YVES PIGNEU(ローザンヌ大学教授、『ビジネスモデル・ジェネレーション』共著者) ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。

-

-人や企業が行動するときの デジタルのルールがわかる! デジタルエシックスの定義や歴史から、デジタル先進国の事例、デジタルエシックスコンパスを活用した製品・サービスの実例までわかりやすく解説 本書は今やすべてのビジネスに欠かせないデジタルやDXの活用に関する倫理、つまりデジタルエシックスについて考えるもの。デジタルエシックスを検証し考えるためのツールである「デジタルエシックスコンパス」の活用方法を中心に、企業や組織がデジタルエシックスを競争力に転換する方法について実践的に解説します。

-

3.0CX(顧客体験)、DX(デジタル・トランスフォーメーション)、EX(従業員体験)を一挙に実現する! カスタマーサービスは、もはや顧客からの問合せに対応する「企業の一部門」ではない。マーケティング&セールス、デザイン&プロダクション、財務&アドミニストレーションと並び、企業を支える4つ目の柱として位置づけるべき活動である。カスタマーサービスを戦略的に捉え直すこととは、競合他社には簡単に真似のできない真の競争力としてサービスを再定義することであり、当然そのプロセスだけでなく、人材、テクノロジー、リーダーシップのあり方も同時に再定義する必要がある。本書は、デザインから運用、テクノロジー活用、組織設計と収益化まで、半世紀にわたって数多くのグローバル企業の指南役を務めた伝説のコンサルタントによる「顧客起点」の企業変革の方法論である。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 DX成功のカギは 社内システムにあり! 世界中の企業が「デジタルトランスフォーメーション(DX)」を成し遂げようとしている。経済産業省もDXの旗を振るが、同時に「2025年の崖」という問題を指摘している。 その問題とは「社内システム」に象徴される。多くの企業の社内システムは「レガシー(時代遅れ)」と呼ばれ、機能追加を重ねて複雑になっていたり、詳細を把握しているエンジニアが退職してしまっていたり、部門ごとに最適化しているためデジタル対応がしにくかったりと、様々な問題を抱えている。デジタル時代を迎える今、それらが大問題として噴出した格好である。 やるべきことは明確だ。デジタル時代にふさわしい社内システムへと刷新する。それができなければ、デジタル時代においてIT部門は蚊帳の外に置かれてしまうだろう。IT部門にとっては正念場とも言える。もちろん、ただ刷新すればいいわけではない。システム開発の進め方も変える必要があるだろう。これまでのようにしっかりと要件定義することはできないし、アジャイルでのシステム開発も求められる。柔軟に活用できるデータ分析基盤の構築も欠かせない。 本書ではこうした技術や取り組みを「DXへの技術」と呼んでいる。いずれも、IT部門がDXのリード役となり、DXを成功させるのに欠かせないものだ。DX成功のために、ぜひ本書を役立ててほしい。

-

3.0あらゆるデータを駆使し、企業の事業変革を推進する手法を徹底紹介! AIやIoTなど製造業のデジタルトランスフォーメーションはますます加速しており、マーケティングのデジタルシフトがその成否を握ります。マスメディア・ネットメディア・リアルメディアの三領域をデジタルデータで統合、PDCA を高速に回し、スピーディーな「データドライブ」をナビゲートするのが羅針盤(ダッシュボード)です。このダッシュボードによって、現場が経営に参加し、全社員が「事実」に基づいて判断・行動できる企業になります。デジタル変革を育む企業文化、そしてオフィスレイアウトにまで踏み込んだ画期作! ●「フィンテック」「エドテック」「メドテック」「トランステック」「マニュテック」・・・あらゆる産業がITと融合し、製造・サービスの姿が大きく変わりつつあります。企業活動がデジタルで再定義され(デジタルトランスフォーメーション=デジタル変革)、デジタルマーケティングも特別なことではなくなりました。 ●しかし、デジタルに特化したマーケティング担当者は、TVCMなどリアルな広告宣伝活動の経験がなく、リアルとデジタルが融合した世界でポイントを押さえ切れていません。 ●本書は、リアルとデジタル両方に精通した著者が、デジタル変革の中であらゆるマーケティング活動をデジタル(=データ)でとらえなおすために、データをどう扱えばよいか、また、そのデータを使ってどのような施策を打てばよいかを解説します。ケーススタディとして、ネスレ日本の最新事例も紹介し、実践的な内容となっています。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 初学者、独学者に最適のやさしい電験三種受験対策書、待望の改訂! 2011年発行の「電験三種やさしく学ぶ」シリーズの「法規」の改訂版です。 旧版同様、「図を豊富に用いたわかりやすい解説」、「側注を設けた徹底解説」の紙面構成はそのままに、最新の出題傾向を踏まえた問題の差替え、本文や問題の解説の充実などを行い、よりやさしくわかりやすい内容にパワーアップしています。 1章 電気関係法規を学ぶ 1 電気事業法の目的 2 電気工作物 3 事業用電気工作物の保安Ⅰ(自主保安体制) 4 事業用電気工作物の保安Ⅱ(国の直接関与) 5 電気用品安全法 6 電気工事士法 7 電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律) 練習問題 2章 電気設備の技術基準・解釈を学ぶ 8 用語の定義 9 電圧の種別等 10 電線の種類と接続法 11 低圧電路の絶縁 12 電路と機器の絶縁耐力 13 接地工事の種類と方法 14 電路の混触による危険防止 15 電気機械器具の施設 16 過電流遮断器の施設 17 地絡遮断器の施設 18 避雷器の施設 19 発電所・変電所などの施設 20 架空電線路の施設Ⅰ(支持物の施設,風圧荷重) 21 架空電線路の施設Ⅱ(支線) 22 低高圧架空電線路の施設 23 低高圧各電線路等の併架・共架 24 低高圧か空電線路の接近・交さ 25 屋側電線路,引込線および連接引込線の施設 26 地中電線路の施設 27 屋内電路に対する規制 28 低圧屋内幹線と分岐回路の施設 29 低圧屋内配線工事の種類と施設場所 30 低圧配線工事の施工方法 31 高圧屋内配線の施設と特殊場所の施設 練習問題 3章 電気施設管理を学ぶ 32 需要率,不等率,負荷率 33 変圧器の運転 34 進相コンデンサの設置 35 調整池水力発電所の運用 36 高圧受電設備Ⅰ(構成機器と図記号) 37 高圧受電設備Ⅱ(保守・運用) 練習問題 練習問題の解説・解答

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 メカトロニクスを構成する[機械要素・電子部品・制御技術]がよくわかる。 今日のメカトロニクスは高度の情報処理機能と運動機能を備え、 NC工作機械、FAシステム、FMS(フレキシブル生産システム)はもとより、 ロボット、家電、コンピュータ周辺機器、電気自動車に至るまで普及しています。 第2版では、最新の技術動向を踏まえて全体の内容を見直し、適宜増補しました。 機械系の教育機関、職業訓練機関、企業研修のテキストに最適。 機械系の学生・若手技術者におすすめです。 ※本書は1997年6月発行『電子機械入門シリーズ メカトロニクス』の改訂第2版です。 第1訳 メカトロニクス概論 1章 メカトロニクスとは 1・1 メカトロニクスの定義 1. メカトロニクスの特徴 2. メカトロニクスの発展 1・2 メカトロニクスが生まれた理由 1. 社会的要因 2. 技術的要因 演習問題 2章 メカトロニクスの適用 2・1 カメラの自動化 1. カメラの機構 2. カメラの機能 2・2 ミシンのメカトロニクス化 1. 電子ミシン 2. センシング機構 2・3 自動車のメカトロニクス化 1. 現在の自動車 2. 電気自動車 3. ハイブリッド自動車 2・4 鉄道の自動化とリニアモータカー 1. 鉄道の自動化 2. リニアモータカー 2・5 電子機械 1. 電子機械の構成 2. NC工作機械 2・6 AI技術のメカトロニクスへの利用 演習問題 第2訳 メカトロニクス技術の基礎 3章 機械の機構と伝動 3・1 機構 1. 対偶と機構 2. 伝動機構 3・2 機械の要素と伝動 1. 直接伝動機構 2. 関接伝動機構 演習問題 4章 電子要素部品とその回路 4・1 メカトロニクス用部品とその回路 1. スイッチ 2. リレー 3. タイマ 4. カウンタ 4・2 電子用部品とその回路 1. ダイオード 2. トランジスタ 3. FET 4. サイリスタ 5. オペアンプ 6. デジタルIC 演習問題 5章 機械制御法の基本 5・1 制御対象と制御に必要な要素 1. 制御対象 2. 制御に必要な要素 5・2 メカトロニクスでのコンピュータの役割 1. マイクロコンピュータとその入出力 2. マイクロコンピュータによる制御 演習問題 第3訳 制御技術の基礎 6章 シーケンス制御 6・1 シーケンス制御の基本 1. シーケンス制御の基本構成 2. シーケンス制御の制御方式 3. シーケンス制御用機器 4. シーケンス図とタイムチャート 6・2 リレーシーケンス 1. インタロック 2. タイマによる制御 3. 電磁弁による空気圧制御・油圧制御 6・3 プログラマブルコントローラ 1. PCの構成 2. PCのプログラム 3. PCによる制御 演習問題 7章 フィードバック制御 7・1 フィードバック制御の基本 1. フィードバック制御の構成 2. フィードバック制御の分類 3. 制御動作 4. 伝達関数とブロック線図 7・2 制御系における応答 1. ステップ応答 2. 周波数応答 3. 安定判別と補償 4. 数値制御の位置決め機構 演習問題 演習問題解答 引用および参考文献 索引

-

4.0誰でも体感できる 便利さを味わってくれ Twitterで16万人が学んだ 初心者&独学者のための 必須テクニックを伝授する Excel入門本が登場! Excel初心者から這い上がった医者が練り上げた、 小さな積み重ねから人生を好転させる方法を大公開! ■著者より 断言します。 「Excelができる」は神スキルです。 「Excelができる」の定義は、働く環境によって変わります。 目安は、「周りの人が使っていない便利なExcelの機能を使いこなしている」です。 しかし、ちゃんと勉強しないゆえに、 簡単なコツを知らないだけで、Excel作業に振り回される人が多すぎます。 「Excelできる人なら5分でできる集計作業を、 Excel初心者は5時間かけてやる」って、本当にあります。 私がそうでしたから。 「たった指1本の操作の工夫」だけで、Excelスキルは全く違うものになります。 Excelには、便利な機能や、知っているだけで効率的になるコツがたくさんあります。 逆に言うと、Excelを勉強しないと、 効率が悪いままなのです。 Excel初心者だったころの私に、 ぜひ教えてあげたい。 そんな思いで、元Excel初心者の私が、 Excel初心者に向けて書いたのが本書です。 この本を読んでExcel初心者を脱し、 あなたの人生を劇的に好転させてください。 ※電子書籍特典として巻末に以下のコラムを収録しております ・厳選ショートカット10選 ・「Excelができる」は神スキル ・Excel関数天下一武道会 その1 ・Excel関数天下一武道会 その2

-

3.5これからは文系ビジネスパーソンにも、数学的スキルが不可欠だ。といっても、数式の勉強が必要なのではない。大事なのはコミュニケーション、物事を数字で把握し、論理的に伝えられるようになろう。「見積もりは?」と聞かれたら、「〇円くらいです」と概算して即答する。「今後の成長市場はここ」と、販売データを一目瞭然のグラフに加工してプレゼンする。「定義づけ」と「三段論法」で、ムダなく明快に説明してNOと言わせない等々――数字の苦手な人でも飛躍的な成果を上げられるノウハウを開陳! 本電子書籍版には限定特典として、「伝わる文章の書き方」を収録。 論理的でわかりやすい文章にするためのテクニックを特別に公開!

-

-日本文化とほぼ同義に使われている「伝統文化」という言葉、さてこれはどういうものを言うのでしょうか。本書では「伝統」という言葉の定義や語彙史を考えることをふりだしに、古代・中世・近代という文化の画期や、中国の影響を受けながら発達してきた日本文化の歩み、「風流」「侘びと寂び」「型」「見立て」といった言葉に象徴される日本文化の独自性をみていきます。さらに「近代化」と「伝統」との関係性を考察すると、「伝統」とは抽象化され維持されているものであり、ある文化が危機に瀕した時にこそいわれるものであることがわかってきます。茶道を考えるうえでの土台ともなる一冊です。

-

4.0約10年にわたり、日産自動車でデータ分析を駆使しながら数々のプロジェクトをリードしてきた経験を持つ著者による最新刊。今回は特に組織を率いる上司の目線に立って、データ分析で押さえるべき勘所をまとめています。 部下や取引先などからデータ分析の結果を受け取るマネジャーが注意すべき点を「13のチェックリスト」にまとめました。それらを1つずつ、具体例を挙げながら詳しく解説していきます。 例えば、店舗の月間売り上げの平均値だけを比較して改善案を持ってきた部下に対して、上司はまずどこを確認すべきなのでしょうか。分析に利用したデータの数や扱ったデータの範囲(期間)、外れ値の有無などによって、分析結果は大きく異なってくることを上司は知っておかなければなりません。平均値だけを見ていても、裏に隠れた情報は見通せないからです。上司はそこをしっかりと確認しなければ、誤った意思決定をしてしまう恐れがあります。 著者は「企業のデータ競争力を上げるも下げるも上司(マネジャー)次第だ」と指摘します。これからの時代は、データを活用できない上司がボトルネックになりかねません。 <目次> 序章 こんな職場が危ない 第1章 視点の範囲を押さえる 第2章 結果のインパクトを捉える 第3章 目的に合った答えを出す 第4章 サンプル数の違いを認識 第5章 データの範囲を認識 第6章 データのカテゴリーや定義を認識 第7章 外れ値の処理 第8章 比較のベース 第9章 判断・評価の基準 第10章 指標に潜む罠 第11章 結果や結論の表現 第12章 統計的な確からしさの必要性 第13章 結論の表現の明確さ

-

-先行きが見通せない時代に 営業の新たな武器「データ分析」 営業のデータ分析における考え方や実例を 紹介したSalesZineの人気連載 「『やりたい』から『できる』へ! 営業データ活用・分析、はじめの一歩」に 実践時に起こりがちな注意すべき 「勘違いや障壁」をたっぷり加筆した1冊です。 営業担当者やマネージャーはもちろん、 企画・マーケティング担当者にもおすすめです。 [目次] はじめに 第1章 データ分析により、営業の仕事は再定義される ・営業の本来の仕事って何だろう? ・データ分析は営業の強い味方である ・営業のデータ分析の基軸は「売れるメカニズムを考えること」 ・目指すべきは、自社の受注要因を少ない変数で100%説明できる状態 第2章 BtoB商品の実例から、イメージをつくる ・「この変数が重要ではないか?」を繰り返す ・説明力の高いモデルを組み立てる ・変数に沿った施策展開をする -ターゲットの明確化、優先順位づけ -対応分岐 -アプローチ改善・自動化 -外部・メンバーへの共有 -モニタリング、異常検知 -PR・マーケティング施策への展開 第3章 「自分で分析をする」ための、営業のデータ分析のフレームワーク ・ステップ1 課題を設定する ・ステップ2 仮説を立てる ・ステップ3 データを準備する ・ステップ4 集計し解釈する ・ステップ5 応用し売上につなげる 第4章 現場でよくある勘違いや障壁 ・良い結果だけしか記録していない、注目しない ・関係を示したデータではないのに、関係を主張している ・「ドラマチック」な成功を重視してしまう ・人はデータ化できないと諦める ・正しさばかり意識して進まない ・「データはたくさんある」が、結果と要因が紐づいていない ・データ分析を難しいものと思い込む おわりに ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 DXを取り巻くデータ活用の課題に立ち向かう 同じ指標で異なる結果が出てきていませんか? Lookerではじめる、データガバナンスの強化! Contents Part1:Lookerの基礎知識 Chapter1 データ活用とLooker Chapter2 Lookerとは Part2:データを接続・整形する Chapter3 データベースに接続する Chapter4 LookMLを理解する Part3:ダッシュボードを作成・活用する Chapter5 データを探索する Chapter6 データを可視化する Chapter7 ダッシュボードをシェアする Part4:Lookerの高度な活用 Chapter8 LookMLの高度な活用 Chapter9 ダッシュボードの高度な活用 Chapter10 キャッシュ・PDTの管理 Appendix Appendix1 ユーザーのアクセスレベルの管理 Appendix2 管理機能の概要 本書は、Lookerによってデータ活用を推進するための書籍です。BIツールとしてのLookerの特色は次の4つが挙げられます。 ・データを内部に保持しないアーキテクチャによるハイパフォーマンスなデータ処理が可能 ・Looker側でのSQL自動生成により、データ抽出が分析業務のボトルネックにならない ・データ定義を一元管理できることにより、データガバナンスを強化できる ・多彩なデータ活用方法 Lookerによるデータ蓄積とデータ分析の間でデータ定義を一元管理する役割や、可視化・分析した結果に基づいたデータ活用のアクションといった広範囲の役割を紹介します。 本書を用いてLookerを活用することで、DXが推進されることを目的としています。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 [商品について] ―統計学は、数値の寄せ集めである「データ」を「情報」に変える― データに基づいて判断を行うときに考慮しなければならないデータのばらつきという不確かさを、確率モデルという形で表して分析を行う方法として、統計学の検定や推定という方法がある。本書は、主に学部生を対象として、この確率モデルに基づく統計学的分析の基礎的な考え方を、データ分析の基礎であるグラフから母集団を想定しない分析まで、図と数式で分かりやすく解説する。これから本格的に統計学を学びたい方にとっても格好の一書。 [目次] 1 グラフ:データの図示 1.1 1変量の場合 ヒストグラム 棒グラフ(柱状グラフ、柱状図)と折れ線グラフ 1.2 2変量の場合:散布図 2 統計量 2.1 1変量の場合 位置と散らばりの指標(平均、分散など) データの標準化 分布の形状の指標(歪度と尖度) 順序統計量(中央値など) ヒンジと箱ひげ図 2.2 2変量の場合 共分散 相関係数 回帰分析と相関係数 回帰(regression) 擬似相関と変量間の関係 順位相関係数 補足2.A 計算の有効桁 補足2.B 和と積の記号:ΣとΠ 補足2.C データに定数を足した場合、掛けた場合の平均と分散 補足2.D 標準得点の平均値と分散・不偏分散 補足2.E 順序統計量をp:1-pに内分する値 補足2.F 相関係数と内積 3 検定 3.1 検定の考え方 2項検定(帰無仮説と対立仮説) 2項検定の例 3.2 正規分布を仮定する検定 平均値の差のt検定(条件間で独立なデータの場合) 等分散の仮定を置かない場合 平均値の差のt検定(条件間で対応のあるデータの場合) 等分散の検定 相関係数の検定 3.3 ノンパラメトリック検定 カイ2乗検定:適合度の検定 分割表の分析:分布の違いの検定 分割表の分析:カテゴリの独立の検定 補足3.A メタ分析 4 分散分析 4.1 多重比較 4.2 分散分析の考え方と方法 被験者間1要因の場合 被験者内1要因の場合 被験者間2要因の場合 その他の分散分析 4.3 重回帰分析と分散分析 補足4.A 球形仮定(the assumption of sphericity) 5 効果量と検定力 5.1 平均値の差の効果量(独立なデータの場合) 5.2 分散分析の場合の効果量(被験者間1要因) 6 推定 6.1 点推定(モーメント法) 不偏推定量と一致推定量 6.2 区間推定 6.3 最尤法 尤度関数 尤度比検定 情報量基準AIC 信頼区間とフィッシャー情報量 6.4 ベイズ的方法 6.5 ブートストラップ ノンパラメトリック・ブートストラップ パラメトリック・ブートストラップ 7 母集団を想定しない分析 7.1 ランダマイゼーション検定 7.2 サブサンプルによる分析 データの収集方法に構造がある場合 データの収集方法に構造化がない場合 付録 確率 A 集合 A.1 定義 A.2 集合の演算 B 数え上げることのできる事象の確率 B.1 基礎的性質 B.2 条件付確率と独立 B.3 期待値 B.4 ベイズの定理 B.5 補足 C 積分 C.1 1変数関数の積分 C.2 多重積分 D 連続量の確率 D.1 分布関数 D.2 条件付確率密度関数 D.3 期待値・平均・分散 E 確率の例 E.1 ベルヌーイ分布 E.2 2項分布 E.3 正規分布 E.4 カイ2乗分布 E.5 ティ分布 E.6 エフ分布 E.7 非心カイ2乗分布 E.8 非心ティ分布 E.9 非心エフ分布 E.10 2変量正規分布 付表1~付表5 解答例 引用・参考文献 [担当からのコメント] 私たちの生活に欠かすことのできない統計分析は、文系・理系を問わず現代学問体系の基礎知識といっても良いのではないかと思います。学生の方はもちろん、仕事で統計を学ぶ必要があるという方にとっても有用な内容となっています。 [著者紹介] 岡本 安晴(おかもと やすはる) 1972年、京都大学理学部(数学専攻)卒業 1977年、京都大学大学院文学研究科博士課程(心理学専攻)単位取得満期退学 1983年、文学博士(京都大学) 日本女子大学名誉教授 専門領域:心理学データ分析、心理学シミュレーション 主要著書及び論文 「Delphiで学ぶデータ分析法」CQ出版社 1998. 「計量心理学」培風館 2006. 「聴取実験データにおける統計的分析・尺度」日本音響学会誌 1999, 55, 723-729. 「エントロピー最小化基準による適応型テスト―テスト情報関数の問題点―」日本テスト学会誌 2007, 3, 36-47.

-

-本当に美味しくてカラダにいいメニューはこのお店にあります! 東京の「食」の最先端100軒を掲載した完全保存版のグルメガイドブック。 近年のヘルシーブームの流れを受け、今東京では、グルテンフリー、低糖質、ビーガン、無農薬、オーガニックなど、さまざまな定義の「カラダにいい」メニューを扱うレストランやカフェが急増しています。もはや美味しいのは当たり前。それに加えて「カラダにいい」ものこそ、現在の東京の食の最先端です。 スポーツ雑誌Number別冊、『Number Do』の人気連載企画を再編集、追加取材分を加えた100軒のメニューを掲載。和食、洋食、中華、韓国&焼肉、エスニック、スイーツ&ジュースの6ジャンルにカテゴライズ。ミシュラン星付きレストランから居酒屋や最新のスイーツ店まで、幅広いジャンルのお店をセレクトしたオールカラーの完全保存版。ストイックな食生活を送っていなくても、「たまにはヘルシーなものを」「今日はカラダが喜ぶような食事を」そんなときに役立つグルメガイドブックです。 ◆第1章 和食…天ぷらや寿司などの定番から、焼きそば、お好み焼き、居酒屋メニューまで。 ◆第2章 洋食…ビーガンやベジタリアン、流行りの低糖質メニューも網羅。 ◆第3章 中華…漢方、薬膳、発酵。会食などにも活用できるお店を厳選。 ◆第4章 韓国&焼肉…韓国の2大スープがうまい店と、牛肉、豚肉、羊肉。 ◆第5章 エスニック…各国スパイス料理と、ビーガン・ベジタリアンメニュー。 ◆第6章 スイーツ&ジュース…美容にもいいスイーツとジュース。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 絵画の遠近法の本は水平な平行線が地平線上の一点に集束する図を示し、図法や建築パースの本は作図法やそれによる精緻な製図を示してくれますが、それは「こうすれば描ける」という結論の様なものです。好奇心の旺盛な方は、「何故そうすれば描けるか」その背景の系統だった説明が欲しいと思うでしょう。本書はその答えを求めて書いたものです。現象だけでなくその本質が分かれば透視図を見る視野も大きく開けます。 本書の内容はおおよそ次のようなものです。透視図と透視図法の定義、線形要素の透視図に関する基本的な規則(透視図を描くためのいわば定理)、その規則を利用した各種の図形の透視図の描き方、諸図法に共通の技法であり図法に融通性を与える測点法の詳細、遠近感を生ずる距離の縮尺の直感的な把握、作図の設定と透視図の変化および透視図の持つ特性、介線法と介線の分析、集大成としての三消点透視図、透視図と視覚像の齟齬とその幾何学的な構造(平面に写実画は描けない理由!?)、絵画制作の場で遠近法として透視図法を利用する手段・・・・・・等々。 透視図と透視図法の世界を深く知るとそれは大変豊かな内容と面白さを持ったものであることが分かります。その世界を存分にお楽しみ下さい。 本書は、数年前に出版した「透視図法入門 アマチュア画家のメモ 遠近法の図法を理解しよう」の新装増補版に相当しますが、改めて考察を加えて理解を深め、内容を増補し、章節の構成を変え、文章を推敲して書の完成度を高めました。かつ、その内容が誤解なく読者に伝わるように題名を改めたものです。

-

4.5体温や血圧などと比べて圧倒的に測定の機会が少ない血糖値。しかし、実はこの血糖値こそが私たちの健康にまつわるあらゆることを司っている。『血糖値が安定すればやせられる』という本書のタイトル通り、血糖値の上昇を抑え、安定させれば中性脂肪が増えることはなく、健康にやせることができる。 さらに、虫歯、肌の糖化、老化、糖尿病、動脈硬化症、ガンなど、多くの症状や病気の要因に血糖値が深く関わっている。 数多くの糖質制限関連の本を出版している北里研究所病院糖尿病センター長の山田悟先生が「血糖値」という視点から、ダイエットを成功に導く方法や病気予防などについて詳しく解説する。 【第1章 カロリー制限ではやせられない!?】 ■私自身が経験したカロリー制限食と低糖質食 カロリー制限でダイエットに挫折 / 空腹感をがまんしなくていい治療法 / イタリアンシェフ阿曽達治さんとの出会い / 増え続けるレストランの低糖質メニュー / 毎日お腹いっぱい食べても10kg減量に成功 ■カロリー制限は意味がない カロリー制限はなぜ続かない!? / 正確なカロリー計算などできない!/ 筋肉が落ち、基礎代謝までが減ってしまう / たちの悪いリバウンド / 老化を早める危険性 / カロリー制限にはエビデンスがない / 空腹のストレスがなく、効果が高い方法 【第2章 糖質と血糖値】 ■糖質が体内に取り込まれる仕組み 糖質=炭水化物-食物繊維 / 血糖値が健康を司っている / 血糖値を上げる物質はただひとつ / 細胞の「鍵」の役目をするインスリン / 国民の6分の1が危ない! ■糖質が脂肪になる仕組み 肥満のメカニズム / ブドウ糖が脂肪になる! / 太るとインスリンも効かなくなる / 日本人はインスリン分泌能力が低い民族 / 糖毒性という恐ろしい現象 / 糖尿病患者の半分以上が肥満ではない / 血糖値を上げるのは糖質だけ 【第3章 血糖値が安定すればやせられる】 ■血糖の上下動が肥満を引き起こす 健康診断では分からない“食後”血糖値 / 40歳以上の3人に1人が血糖異常者 / 過剰なインスリン分泌は肥満に直結する / 肝臓がフォアグラ状態に! ■糖質の過剰摂取が太る原因 血糖値の上昇が中性脂肪を増やす / 体脂肪増加の原因は糖質摂取だった / 油は肥満の原因ではない / 脂質を摂るほど中性脂肪は減る / 脂質は血糖値も下げてくれる / カロリー摂取を増やすと血糖値の上昇が防げる / アメリカと日本の食事摂取基準の違い / 食後血糖の上昇を抑える食べ方 / 太っている人はやせて、やせている人は引き締まる 【第4章 ロカボで食べればすべてが解決する】 ■ロカボの定義と食べ方 ローカーボ、糖質制限、ロカボの違い / 1日に摂ってよい糖質量は? / 肥満や病気のリスクが格段に減る / でんぷんには要注意 / まずは主食を半分に / おかずはお腹いっぱい食べる / ソースよりマヨネーズがおすすめ / カーボラストで食べよう! / 朝食抜きがダメな理由 / 糖質量を守れば夜食もOK / あらゆる体形と年齢におすすめできる食事法 ■ロカボのコツと注意点 醸造酒も蒸留酒もOK / お酒を一緒に飲むと血糖値が下がる / スイーツも毎日楽しめる / フランス料理、実は低糖質 / 和食=ヘルシーのワナ / ファストフードとコンビニの活用法 / 果物はおやつとしてカウント / フルーツジュースの落とし穴 / ロカボはコツをつかめば簡単! 【第5章 血糖値が安定すれば寿命が延びる】 ■糖尿病を未然に防ぐ 空腹時血糖100mg/dl以上は糖尿病予備軍 / 食後血糖140mg/dl以上は糖尿病予備軍 / 本当に怖いのは合併症 / 併発すると生命にかかわる動脈硬化症 / 糖尿病を未然に食い止めるために / 食後血糖を測る方法 ■血糖異常が引き起こす様々な病気 メタボリックドミノ / 「メタボ→糖尿病→動脈硬化症」の連鎖 / 認知症も引き起こす 【第6章 運動と血糖値】 ■運動すれば血糖値が下がる 運動にはインスリンのような作用がある / GLUT4を増やす働き / 週1回の運動でもOK / 有酸素運動か、筋トレか? / 食後の運動が効果的 / 継続できる運動を見つけよう ■アスリートのための食事 カーボローディングには意味がない? / ファットアダプテーションは高血糖のリスクがない / カーボローディングの危険性 / アスリートにもロカボがおすすめ

-

4.0忙しい現代人に告ぐ、考える時間はムダだ! 毎日アルバイトとゲームとマンガで忙しくしていたのに東大に合格できたワケとは。 東大生はサボり方を知っている。 「一日が24時間では足りない」と思っている人に知ってほしい東大式時間の使い方。 「一日が24時間じゃなきゃ、たくさん遊んでいられるのに」子供の頃からの僕の願いですが、 同じようなことを思ったことのある方は、たくさんいらっしゃるのではないでしょうか。 とかく現代人は忙しい。 本書では、アルバイトをしながら、東大に受かるために五教科七科目という 膨大な範囲と量の受験勉強をする中で気がついた 「コスパのよい時間の使い方」について、全三章でお伝えします。 私たちが一口に「時間術」と言った時にイメージするのは、せいぜいが 「時間を節約する」「効率的に時間を使っていく」のどちらかであろうと思います。 しかし、本当に効率的に仕事を終わらせていこうと思った時には、 「無駄を省く」「効率を上げる」「やる気を出す」という三種類の方向性での努力が必要になるのです。 (本書 はじめに より抜粋) ・考えのループという落とし穴を回避して思考の無駄を減らす技術 ・「知らない」と「分からない」は全く別物である ・「休憩時間」と「自由時間」の定義を意識して明確に使い分ける ・タスクをマトリクスを使って整理する ・「時は金なり」を真に受けると痛い目にあうワケ ・『ドラクエ』の王様のような仕事の捉え方はしてはいけない ・「もんじゃ型」ではなく「たこ焼き型」の時間管理でタスクに時間をあてていく ・やる気モードの自分に変身するためにはルーティンが有効 ・「できなかったこと」よりも「できたこと」を積み重ねる

-

-トレーダブルな戦略とは自分のリスク・リワード目標に一致し、リアルタイムでもバックテストと同様のパフォーマンスが得られる戦略のことを言う。しかし、カーブフィッティングから貪欲まで、さまざまな落とし穴が待ち受けているため、トレーダブルな戦略を開発するのは容易なことではない。しかし、正しい方法で行えば、トレーダブルな戦略を開発することは可能である。 このことをだれよりも理解しているのは、トレードシステム開発の第一人者であるキース・フィッチェンだ。彼が開発した不動の人気を誇るアベレイションシステムは、『フューチャーズ・トゥルース』誌の「史上最高のトレードシステムトップ10」の常連だ。25年以上にわたり実績のあるシステムを開発し、彼自身それらのシステムを使って活発にトレードしてきたフィッチェンは、トレードの豊富な経験を読者のみなさんと共有したいという思いで本書を執筆した。 本書は、トレード戦略によってどういったことが達成可能かという現実的な話から始まる。世界の最も優れたマネーマネジャーたちの過去5年にわたるパフォーマンスに始まり、トレード戦略のパフォーマンスを最もよく特徴づける統計量、個人的なリスク許容量に合った「トレーダブルな戦略」を構成するものは何かを定義するうえで手助けとなる一連の質問のほか、戦略開発における最大の問題の1つであるカーブフィッティングについても議論する。さらに、「Build,Rebuild,andCompare」(構築、再構築、比較)、またの名をBRACテストとも言う独特の手法も紹介する。BRACテストは戦略開発におけるカーブフィッティングの度合いを知るための方法だ。 本書の後半では2つのトレーダブルなシステムを開発する。1つは株式用の短期スキャルピングシステム、もう1つは商品用の中期トレンドフォローシステムだ。これらのシステムを開発しながら、仕掛け、手仕舞い、トレードフィルターについても議論する。これら2つのシステムは両方とも現状のままでも「トレーダブル」だが、株式や商品の大口口座から小口口座まで、さまざまなリスク・リワード特性に合わせて調整するためにはあるテクニックが必要になる。それがマネーマネジメントテクニックだ。また、株式戦略や商品戦略を単独でトレードするよりも一緒にトレードしたほうが効果的であるため、両方の戦略を一緒にトレードするためのマネーマネジメントも開発する。本書の戦略についてもっと詳しく知りたい人は、両方のシステムのトレードをウェブサイトで閲覧できる。 真剣なトレーダー向けに書かれた本書は、BRACテストからバースコアリングまで、ほかでは入手不可能な情報が満載だ。本書を読めば優れたリターンを達成するうえで優位な立場に立つことができるはずだ。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 スタディサプリ講師・ベストセラー『真・英文法大全』著者 関 正生 先生絶賛! アメリカESL教育の第一人者が厳選! 世界中で多くの学生に支持されている TOEFL(R)テスト対策の語彙力トレーニングの決定版! 英語を英語で学ぶので語彙力が習得でき、 初中級者でも学習しやすい日本語訳付き! TOEFL(R)テスト頻出のテーマ別にバランスよく掲載! 「自然」「科学」「心と体」「社会」「お金」「政府と正義」「人間関係」「文化」 本書は、TOEFL(R)iBT(インターネット方式によるTOEFL(R)テスト)のスコアアップに役立つ1冊です。iBTで好成績を取得するには語彙力が大変重要なため、本書はとても有効な学習教材です。 自習用として使いやすいように構成されており、各LESSON、約25分間でひと通り終わらせることができます。各LESSONは10個の必須単語のリストで始まります。 まず、必須単語の定義と簡単な例文を学習します。多くの単語には使い方のヒントも示されています。またその単語に、よく使われる別の品詞の関連語がある場合は、それらもリストアップされています。 次に、これらの必須単語を3つの練習問題で学習します。「TOEFLプレップ1」と「TOEFLプレップ2」は、さまざまな形式のシンプルな練習問題です。 最後の「TOEFLサクセス」は、実際のTOEFL(R)形式の読解文と問題が1問または2問ついている練習問題です。ほとんどの「TOEFLサクセス」の読解文には10個の必須単語がすべて含まれており、多くの場合、「読解のポイント」も示されています。

-

3.5団結や同調を鼓舞する、いかなる装置もクソくらえ! 目標設定や効果検証より「みんながんばろう」ばかりを主張する政府、グローバル・キャピタリズムを推し進めるエスタブリッシュメントたち、PCR検査をケチってGo Toキャンペーンに1兆3500億円、マジョリティの尻馬に乗った弱者バッシングだけが生きがいの人々、「日本すごい」の大合唱を続けるマスコミやネトウヨたち――日本列島ならぬ「日本劣等」に暮らす我々に必要なのは、何物にも流されない、共感しない能力だ!人気生物学者が直言する、唯一無二の辛口批評。 1)日本の幻想 生きた証 組織に忠誠を誓うのはなぜか 日本の下級国民の多くはなぜここまで従順なのか 囲碁、将棋、スポーツ、オリンピック スポーツは危険・取扱注意ということについて 2)おコトバですが 感情に訴える言葉に共感しない能力を磨く 敬称の文脈依存性について 自然言語は定義できない(概念は実在しない) 首尾一貫性という呪縛 3)コロナ狂騒曲 一所懸命は危険だ コロナ禍で分かったムダの効用 チフスのメアリーとコロナのジョン 厚労省の利権がらみでPCR検査が進まない コロナは社会システムを変えるか? 4)思い込んだら百年目 人為的地球温暖化という似非科学を未だに信じる人々 人為的温暖化とは無縁な台風の被害 ビーガンという倒錯 多様性ってなんだろう 「役に立つ」とはどういうことか 5)閑居老人のよしなしごと 家庭菜園に来る害虫たち 老人閑居してよしなしごとを考える 私がいじめられなかったわけ 埋葬と墓に関するいくつかの話 物々交換の過去と未来

-

-

-

4.2「読書は格闘技」という考え方に立つと、「良書」の定義も変わってくる。普通、良書というと、書いてあることが正しいものであり、正しい考え方であると思われる。しかしながら、書いてあることに賛成できなくても、それが批判するに値するほど、一つの立場として主張、根拠が伴っていれば、それは良書と言える。私は筋金入りの資本主義者であるが、そうした立場からしてもマルクスは読むに値する「良書」と言えるのだ──心をつかむ、組織論、グローバリゼーション、時間管理術、どこに住むか、才能、マーケティング、未来、正義、国語教育の文学等々、今を生き抜くために知っておくべきテーマについて、立場の異なる「良書」を能動的に読み、自らの考えを新たに形成していく。格闘技としての読書体験を通じた、実践的な力が身に付く読書術とは何か。各テーマにおける必読の推奨ブックリストも収録。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介】 本書は,山内豊聡先生(九州大学名誉教授)の教科書「土質力学」のリブート本として九州・沖縄在住の教員で協働して執筆した土質力学の入門書である。リブートには再出発,再始動という意味があり,はじめて土質力学を学ぶ学生や技術者の独習に適した内容となっている。手元に一冊,置いていただいて,必要な時に何度でも読み直していただきたいテキストである。(「はしがき」より) 【著者略歴】 編著:安福 規之(やすふく のりゆき) 九州大学教授 【目次】 第1章 「土質力学」で学べること 1.1 はじめに 1.2 地盤にかかわる問題と求められる役割や機能 1.3 海上空港の連絡橋建設プロジェクト -連絡橋を支える地盤- 1.4 まとめ -土質力学の周辺分野- 第2章 土の物理的性質と分類 2.1 はじめに 2.2 岩石からの土の生成 2.3 土の三相構成と状態量の定義 2.4 土の粒度分布の表現 2.5 土のコンシステンシー 2.6 土の工学的分類 第3章 土の締固め 3.1 はじめに 3.2 土の締固めの目的と機構 3.3 締固め試験 3.4 現場での締固め 第4章 土中水の物理 4.1 はじめに 4.2 土中水の毛管上昇 4.3 地中の平衡含水比 4.4 ダルシー則と透水係数 4.5 透水係数に影響する要素 4.6 土の透水性を評価する試験方法 4.7 井戸とボーリングによる現場透水試験 4.8 異なる層から成る土の透水係数 4.9 流線網(flow net)と浸透圧 4.10 流線網の描き方と流量及び揚圧力の計算 4.11 クイックサンド 第5章 土の圧密 5.1 はじめに 5.2 土中の有効応力 5.3 土の圧密試験 5.4 土の圧密理論 5.5 時間沈下曲線から得られる圧密定数 5.6 圧密促進工法 第6章 土のせん断とせん断強さ 6.1 はじめに 6.2 主応力とモールの応力円 6.3 土のせん断抵抗と破壊規準 6.4 せん断試験 6.5 砂質土のせん断特性 6.6 粘性土のせん断特性 第7章 土の繰返しせん断と液状化 7.1 はじめに 7.2 地震時の地盤被害 7.3 土の繰返しせん断 7.4 砂地盤の液状化と対策 第8章 地盤内応力 8.1 はじめに 8.2 弾性論による応力とひず 8.3 鉛直集中荷重による地盤の応力 8.4 種々の地表面荷重による地盤中の応力 8.5 地盤反力と応力集中 8.6 土の変形係数とポアソン比 第9章 地盤の安定:土圧 9.1 はじめに 9.2 裏込め土に作用する応力 9.3 土圧の概念(静止土圧,主働土圧,受働土圧) 9.4 静止土圧 9.5 ランキン土圧 9.6 クーロン土圧 9.7 土圧理論の適用範囲と特徴 付録 第10章 地盤の安定:支持力 10.1 はじめに 10.2 基礎構造物と地盤の支持力 10.3 支持力の算出のための地盤の原位置試験 10.4 基礎の沈下 10.5 浅い基礎の支持力 10.6 杭基礎の支持力 第11章 地盤の安定:斜面 11.1 はじめに 11.2 斜面破壊の種類と安全率 11.3 斜面安定解析に用いる土のせん断強さ 11.4 無限斜面の安定計算(無限斜面法) 11.5 円弧すべりに対する斜面安定計算 11.6 複合すべりを起こす斜面の安定計算 第12章 地盤の環境と防災 12.1 はじめに 12.2 地盤の環境機能 12.3 地盤汚染,廃棄物の処分および副産物の有効利用技術 12.4 地盤環境と地盤防災

-

-【書籍説明】 本書の主題である語学という点においては、世界の厳しさとの出会いの中で、“キレイな”だけではないコミュニケーションというものを体験してきた、という点にフォーカスされるのかもしれない。日本語においても同様で、すべての日本人が同じようにNHKのアナウンサーのように、美しく正しい日本語を、しかも正確で真面目な内容についてのみ常に話しているわけではない。英語も同様だ。しかし、私たちはどこかで、“正しい英語は”という点を追求し、英語話者のすべてが”Hello, How are you?”のような教科書的・硬直的な会話ばかりしていると誤解している。特に英語は、じわじわと現在に至るまで世界に広まっていった言葉であり、もはや“正しい英語”は何か?という定義をすることこそ無意味なのだ。(BBCやABCのアナウンサーを目指していない限り、だが) 最終回においても、やはり“学び”だけでは終わらないドリフな事件も、笑えるものからシリアスなものまで盛り込んでいる。私と同じように海外滞在の経験をお持ちの方も、まだの方も、どうかこの書籍を読みながら一緒にドリフな旅をお楽しみいただけたら、幸いである。 【目次】 第一章:Oh, the Land of Free! 第二章:アメリカの現実 第三章:日本人ということ 第四章:後悔だらけのパーティー 第五章:ドリフOLの挫折 第六章:The Girl Meets World 第七章:卒業 【著者紹介】 みょんじゃ(ミョンジャ) システムエンジニア、経営コンサルティングファームの勤務経験の中で、海外渡航経験、激務とも呼べるプロジェクト経験、そして複数の大手企業クライアントとの交流の中で見いだした本当に必要なビジネススキルやコミュニケーション術、 語学取得術などの知見を働く女性のための書籍で配信している。現在は外資系食品会社勤務。

-

4.0商業ドローンが拓く未来と抱える難題をコンサルタントが徹底分析! 本書は、商業ドローンを使った新サービスやコストダウンをビジネス・モデル面から分析します。先端情報をまとめるだけでなく、体系的に分析した初の書物です。 ドローン業務に携わっている方だけでなく、新事業開発や事業の多角化を検討しているマネージメントにも必携の書籍です。また、冒頭に商業ドローンの基礎知識やエコシステムを解説し、50点を超える図表を使って、ベーシックな用語や高度な概念をわかりやすく確認しながら読み進むことができます。 【こんな方は必読!】 ・ドローンを事業に組み込んで効率化したい ・ドローンで新ビジネスを狙いたい ・日米の法規制や最新ビジネスを知りたい ・海外の事業者との提携を考えている 【CONTENTS】 ■第1章 本レポートを読むための基礎知識 UAVの定義/ドローンは空飛ぶロボット/ドローンシステムの基本構成要素/地上操縦システム(GCS)商業ドローンの運行規制/ドローンインフラ/NASA-UTM ほか ■第2章 ドローン・ビジネスが抱える難題とは 可能性と現実/視野外飛行の壁を乗り越える/空港・頭上の飛行/(コラム)ドローンに関する衝突実験/ドローン・セキュリティーとリモートID ほか ■第3章 ドローン・ビジネスのエコシステム 3つの革新技術/商業ドローンの管制インフラ/商業ドローンエコシステム/エレメント分析(安全運用/ガバナンス/セキュリティー/ネットワーク/アプリケーション) ほか ■第4章 ドローン配送のビジネス・モデル 商業ドローン・ビジネス・モデル/米アマゾンの狙うドローン配送/統合運行管理システムをめぐる官民の戦い/参入相次ぐドローン配送分野/ドローン配送の真価 ほか ■第5章 ドローン・インスペクションのビジネス・モデル 商業ドローン検査のメリット/電力網点検のパイロット・プログラム/コスト優位性の検証/社内運用とアウトソース/(コラム)二極化する商業ドローン ほか ■第6章 さまざまなドローン・ビジネス・モデル ウォールマートの在庫管理システム/ヤードの在庫管理/潜在市場の大きいカウンター・ドローン/スワーム(編隊飛行)ドローンの可能性 ほか ■第7章 ドローン・ビジネスの全体像 パッセンジャー・ドローン/渋滞が嫌なら空を飛べ/NASAの次世代航空機ビジネス/ウーバー・エレベートの概要/マルチモード都市交通システム ほか 【付録】 800社以上を掲載した世界のドローン関連企業・団体一覧 <著者について> 京都外国語大学卒業後、ブラジルのサンパウロ新聞社に入社。その後、民間調査会社を経て、1993年、米国で情報通信分野を専門とするフリーランスのリサーチャー/ジャーナリストとして活動を開始。97年、情報通信分野のコンサルティング会社を設立、代表に就任。2016年、商業無人飛行システム分野を専門とするコンサルティング会社Aerial Innovation LLCを設立、CEOに就任。現在に至る。 在米約28年、サンフランシスコ郊外在住。早稲田大学非常勤講師、早大IT戦略研究所客員研究員、国際大学グローコム・シニアーフェロー、情報通信総合研究所上席リサーチャーほか。著書に『電子小売店経営戦略』『第二世代B2B』『クラウド』『ネット時代の開発マネージメント』(以上、インプレス社)、『クラウドの未来』(講談社)など。

-

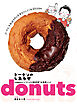

5.0ドーナツって、うれしい! チェーン店、専門店、海外のドーナツ事情まで。 年間500個食べるドーナツ探求家による偏愛たっぷりドーナツ・ガイド。 なんだかうれしくなるおやつ、ドーナツ。 そんなドーナツを愛してやまない、“ドーナツ探求家”による、フルカラーコミックのグルメ・エッセイ! 多種多様なドーナツの種類の紹介、 日本のチェーン店や専門店のおいしいドーナツ情報、 台北、メルボルン…海外ドーナツ旅などなど、ドーナツ愛たっぷりでお届けします。 【目次】 はじめに chapter_1 ドーナツのひみつ Part.1 ドーナツ3タイプ イーストドーナツいろいろ ケーキドーナツいろいろ シュー生地ドーナツいろいろ ドーナツの穴の作り方 楽しい形のドーナツいろいろ ドーナツのバリエーション ビジュアルがすごいドーナツ 私のドーナツの食べ方:ドーナツはおやつのみならず chapter_2 ドーナツ探求:国内編 「ドーナツ探求」とは? ドーナツチェーンはあなどれない! ドーナツは高カロリーなの? おいしかったドーナツ (1)ドーナツ専門店編 (2)パン屋さん編 (3)カフェ編 (4)洋菓子店編 (5)袋ドーナツ編 chapter_3 ドーナツのひみつ Part.2 「ドーナツ」の定義 ざっくりドーナツの歴史 世界のドーナツの仲間たち ヨーロッパのドーナツの仲間たち 日本のドーナツ chapter_4 ドーナツ探求:海外編 世界ドーナツ旅 in 台北(台湾) 世界ドーナツ旅 in マカオ(中国) 世界ドーナツ旅 in ウィスラー&バンクーバー(カナダ) 世界ドーナツ旅 in メルボルン(オーストラリア) おわりに

-

3.32007年の第1版刊行以来、累計5万部を超す、企業担当者からのニーズがとても強い定番書の 最新版です。内部統制の定義から、構築プロセス、経営者の評価、そして外部監査の内容まで、体系的に わかりやすく解説します。 内部統制については、会社法と金融商品取引法で制度が定められていますが、今回の改訂では、 2015年2月の会社法施行規則改正や、2011年に導入された内部統制報告制度における簡素な 手続等の説明を反映しました。 参考例を用いて報告書の具体的な記載内容を説明。また実務が進展するにつれ明らかになった 問題点についても解説します。 著者は、審議会の専門委員として基準設定に関わった第一人者。手軽に全体像を理解したい読者 におすすめです。

表示されていない作品があります

セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。