1980年代作品一覧

-

-なにが民主主義をはばむのか? 現在、民主主義を採用する国々は世界の多数派となっている。しかし、その道のりには多くの紆余曲折があった。 1980年代以降の急速な民主化の進行は、民主主義の権威主義体制に対する優位性を示したかにみえたが、新しい世紀を迎えてからその後退が指摘されるようになった。 民主主義とある社会が出会うとき、安定的に調和するには多くの試練が待ち受けている。その鍵を握るのが「競争」と「秩序」である。 自由な競争を保障することと安定的な秩序を確立すること。いずれも民主主義にとって不可欠でありながら、両者のバランスを取るのはそう簡単ではない。 この二つの間の緊張関係に翻弄され、民主主義は、結局のところジレンマに陥ってしまう。 そして、こうした試練が最も分かりやすい形で表れた地域のひとつに東南アジアがある。 インドネシア、タイ、フィリピン、マレーシア、シンガポールの五カ国の現代史を比較政治学の理論をもとに多角的に跡付けたのが本書である。 なにが民主主義をはばむのか。暴力的衝突、権力監視の侵食、操作された制度――。民主主義が超えるべき課題に斬りこむ。

-

-1980年代のフィンランド・ケロプダス病院、長期入院者地域移行のプロセスのなかで生まれた「オープンダイアローグ」は、90年代以降、急性期対応を含む地域精神医療保健システムとして広く人口に膾炙している。2014年と2017年の二度にわたるケロプダス病院の視察以来、「オープンダイアローグ」の日本での実装可能性、地域移行支援、患者中心の多職種連携の可能性を構想してきた著者は、「包括型地域生活支援プログラム(ACT)」から「精神障害者アウトリーチ支援事業」を経て、現在は脱施設化時代を迎えた日本の地域精神医療保健の可能性を探究している。 地域と生活のフィールドで、援助者と当事者は何を思い、語り、そして動くのか? 多彩な登場人物が織り成す仮想事例記録を通じて「対話」と「協働」のリアルを伝え、経験専門家ならびに多職種専門家との対話(ダイアローグ)と省察(リフレクション)を経て、地域から始まる協働的チーム支援、そしてまだ見ぬ地域精神保健ケアの可能性を探ってゆく。 “会う・聴く・共に動く”からはじまる「多職種連携/チーム支援」ガイド。

-

-人々は読書という行為にいかなる期待を込め、そしてその期待はいかなる社会的背景で形作られたのか。1930年代、1980年代の中国を対象に「いかに読むか」に対する論争を歴史的に分析する本書は、過去からつながる現在の中国を理解するとともに、これからの読書を考えるものである。 【主要目次】 序章 焚書の政治から読書の政治へ――書物をめぐるシンボリズム 第1章 上海の「グーテンベルクの銀河系」――先行研究・視座・時期設定 第2章 消費する読者への交錯する期待――読書雑誌とその機能 第3章 民族を引き上げる読書――国民党の文化運動 第4章 行動のための読者――左翼にとっての抗戦 第5章 革命的な読書――連続性のなかの毛沢東時代 第6章 読書熱の両義性――ポスト文革へのあゆみ 第7章 未完の「八十年代」――『読書』時代の終焉 終章 読書の政治学

-

3.0中国が相次いで公表した「一帯一路」「中国製造2025」を自国の経済覇権への挑戦と見なし、その目をつぶすべく動いたアメリカ。この構図は、かつて1980年代に起きた日米経済摩擦、構造協議を彷彿させるものです。米中の摩擦は貿易赤字削減で解決する一過性のものではなく、アメリカが中国を押さえ込んだと納得するまで継続する経済戦争のステージに入っているのです。その本丸となっているのが、技術です。ファーウエイ問題はその典型例です。 本書は、ハイテク摩擦を中心に、米中関係の現状と展望、日本への影響などに関して分析を行います。経済の相互依存関係が非常に進んでいるのに米中では対立が激化しているのか、米国の制裁は中国の半導体ビジネスにどのような影響を与えているのか、経済安全保障のルール作りという観点が日本には不可欠、サイバー空間の覇権争いのカギを握るのは、誰が仕掛けているのかを突き止める「アトリビーション能力」ですが、日本には欠けている――といった様々な論点を提供します。

-

3.7日本の農政が大転換期を迎えています。「プレーヤー」の育成を柱にすえ、農業法人が力をつけ、企業参入が軌道に乗り、農協改革も始まるなどの成果を収めていますが、それでも、農家人口と産出額の減少には歯止めがかからず、生産基盤の弱体化が深刻な問題となって日本の食料問題にのしかかっています。 なぜうまくいかなかったのか。背景にあるのは「農政のジレンマ」です。戦後農政は米国に配慮しながら、食生活の変化に対応して畜産と果樹を振興しました。指針となったのが、「戦後農政の憲法」の旧農業基本法です。しかし1980年代に牛肉・オレンジの自由化要求で基本法農政は否定され、90年代はウルグアイ・ラウンドで主食のコメも標的になってしまいました。苦境に対応し、農政は競争力強化に傾斜したが、「ブレーキとアクセルを同時に踏む」状態に陥り、今日にいたるのです。 そこで日本農業が目指すべきは、経営政策から食料政策への転換です。本書は、食料供給力を構成する「技術」「農地」「人」の3つの観点から、日本の農業が抱える課題と可能性を検証し、「過保護」と「自由競争」の狭間をぬうナローパスの道筋を明らかにすることで、未来への処方箋を探ります。 コンセプトは「逆転の発想」。技術に関しては、環境を高度に制御するスマートアグリを紹介する一方、日本の多くの農場は環境に大きく左右されるアナログ的な状況が将来にわたっても続くため、人の「習熟」に寄り添う形の技術開発が必要になります。 食料の供給基地である農地保全では、日本の土地利用型農業の代表である稲作を中心に分析。大規模経営が直面するハードルや、疲弊するブランド競争の実態などを伝えます。そのうえで、新たな農地利用の可能性として、田畑のサービス業的な利用の可能性についても論じます。 最後が「人」。これまでの常識を超えるグローバルな経営者が登場しています。だが実は、戦後の農地解放で生産者が経営感覚のない小規模農家に「解体」される前、日本の農業には経営があった。そして、未来の農業経営者の登場に道を開くためには、後継者を作ることのできなかった既存の農業には限界があり、市民農園などを通して「潜在的な競技人口」を増やすことが必要であることを訴えます。ここで、農地のサービス業的利用という「農地」の問題が、「人」の問題に結びつく。平均年齢が70歳に迫る状況を「危機的」と批判することが多いが、実は70歳になっても続けることができる農業は、日本の超高齢化社会の理想像であることも示されます。

-

-松本幸夫氏は、研修講師という仕事をしている。毎日のように30人、50人、ときには数百人の前で話をしている。キャリアは25年を超え、受講者は延べ人数にすると20万人にも及ぶ。 ただ、始めから堂々と、説得力ある話、人を感動させる話ができていたわけではない。 もともと松本氏は、極度のあがり症で、人前に立つとしどろもどろ、学校では先生の問いの答えがわかっても、指名されて話すのが嫌で、手があげられないくらいだった。今は、あまりにも慣れてしまい、少しは緊張したほうがいいと、むしろ「あがる」ことを意識しているような状態なのだ。 松本氏が面白いなと思うのは、あれほどロベタであがり症な人間だったのに、今はスピーチやプレゼンテーションの仕方を「教える」側に立っていること。 もちろん、一日にして成ったのではない。話し方の本の多読をはじめ、さまざまなチャレンジをしてみた。初級の話し方のクラスは、当時の大きな団体は全てといっていいくらい、 「武者修行」して回り、松本氏の話し方の「土台」になってきたのが、本書で説いているデール・カーネギーの教え、だった。 本書では、デール・カーネギーをあまりよく知らない人のために、「カーネギーとはどんな人?」また、「なぜ今デール・カーネギーの教え、話し方が求められているのか?」、「カーネギーの教えが必要な時代背景」という、知っておくべき知識が述べられている。また、カーネギーの話し方教室の受講生は、1955年に5万人に、1980年代には15万人と急増したのである。なぜこれほどまでに、カーネギーの教え方が広く、長く求められてきているのだろうか? それよりも、「早くスキルが知りたい」、「すぐに使える話法を教えてくれ」という方もいるでしょう。そんなあなたは、まずは第3章の「上司を説得し、部下を動かす「松本流」カーネギーの5エッセンス」から読んでほしい。シンプルだがベストな話し方のスキル、心構えが述べられている。 本書を読むことによって、ビジネスシーンは言うまでもなくプライベートでもいつでも、どんな場面でも、堂々とあなたらしく話すことができる、と松本氏は自負する。どんな場面でも、デール・カーネギーの教えに則って話をしたら、安心して、あなたらしく話ができる、つまりコミュニケーションの達人になれる。あとはほんの少しの勇気で、日々実践していくことだけだ。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 クラシックゲームの魅力をビジュアルブックで再現! ファミコン前後に発売された家庭用ゲーム機72台をフィーチャー! 本書は、世界初の家庭用ゲーム機「ODYSSEY」からベクタースキャン方式のモニターを搭載した「光速船」、さらにはゲームとパソコンが合体したゲームパソコンまで、1970〜1980年代を彩ったクラシックゲームの世界が楽しめるビジュアルブックです。 各モデルの美麗なイメージカットに加え、展開図、パッケージ、対応ソフトなどを掲載することで、ビデオゲーム草創期につくられた72種類の個性豊かなマシンを立体的にお見せします!懐かしくもあり、新しくもある。そんなクラシックゲームの大博覧会、ぜひお楽しみください。

-

3.5大学在籍中にコンピュータのインタプリタを作製、休学してソフトウェア会社を創業、1980年代にコンピュータ業界で不動の地位を築いた、IT史上の伝説的存在ウィリアム・ベック。会長職を譲り、第一線から退いたウィリアムは現在、財団による慈善事業に専念している。探偵兼ライタの頸城悦夫は、葉山書房の編集者兼女優の水谷優衣から、ウィリアムの自伝を書く仕事を依頼され、日本の避暑地にある彼の豪華な別荘に一週間、滞在することになった。そこにはウィリアムだけでなく、その家族や知人、従業員などが滞在していた。ところが、頸城が別荘に着いた後、思いもかけない事件が発生する。警察による捜査が始まるが、なかなか手がかりをつかむことができない。そんな中、さらなる悲劇が……。取材のために訪れた頸城は、ウィリアムの自伝執筆の傍ら、この不可思議な殺人事件にも関わることになる。果たして、事件は解決できるのか。忘れ得ぬ苦しい記憶を背負った探偵が、事件の謎・愛の影を探求・逍遥する、至高の長編小説。待望の書き下ろし長編ミステリー。

-

-

-

-■経済学の理論と第一次史料の分析をもとに、日本の経済発展の論理を一貫して研究、経済史研究のフロンティアを切り開いてきた著者による「歴史からみた日本経済論」。 ■メッセージは明快、刺激的で、歴史をベースに現在、未来を見通す格好の視点を提供する: マクロ政策については、アベノミクスの柱の一つ、「高橋財政」をモデルとするリフレ政策、異次元緩和の誤りを指摘。異次元緩和に固執するのではなく、経済成長の趨勢を引き上げるための施策に政策の重点を移すべきだ、将来のインフレリスクに備えることこそ肝心だ、と主張します。 ■戦前戦後を通じての日本経済の成長の源泉は1980年代には枯渇していた。それが今日の長期停滞の背景だ、と喝破。成長率を再び高めるには、イノベーションを醸成する政策、新たなビジネスモデル、新規参入の活性化が必要だ。こうした成長政策の舵取りと実行力は、戦前の産業構造の変化や、戦後の「所得倍増計画」に学ぶことができると説きます。人材育成、イノベーション醸成の点で、現在の高等教育の貧困、大学の置かれた惨状についてもきびしく批判します。 ■東芝問題に象徴される企業ガバナンスについても、戦前の社外取締役の努力と奮闘、財閥の機能に学ぶことが多いと説きます。また、憲法改正の動きに関連して取り上げる戦前の秘密保護法、国家総動員法の帰結についての記述も、論争的であり、刺激的な内容になっていいます。 ■全編にわたり、日本経済めぐるエピソードを通じて、現在の政策や制度、組織のあり方などについての豊富な示唆が繰り出されます。

-

-<「水木しげる漫画大全集」FINAL SEASON!> 「ゲゲゲの鬼太郎」「悪魔くん」といった代表作はもちろん、幻の貸本や新聞掲載の1コマ漫画まで、あらゆる水木漫画をコンプリート。未収録原稿や、カラーイラストなども余すことなく収録した唯一無二の完全版をお届けします。京極夏彦責任監修『水木しげる漫画大全集』第3期全35巻刊行開始!! 1980年代に『週刊少年マガジン』で連載された、「新編」ゲゲゲの鬼太郎のうち、後半部の「石妖」から最終話「鬼道衆」までを収録。バラエティ豊かな妖怪たちと死闘を繰り広げる、まさに鬼太郎サーガの王道的作品! もちろん2色ページも完全再現でお届け。★解説「父と息子の物語」松岡洋子(声優・女優)

-

-マツダ、GM、フォルクスワーゲン、アウディの4つの会社で広報を担当をした著者の広報の指南書であり、日、米、独の自動車会社の経営戦略からみたマネジメントと組織文化の考察である。第一部は、企業経営における広報の役割と責任やマーケティングとの協力、SNSやSDGsの時代における広報活動の実例を紹介し、第二部では、マツダの米国生産工場、GMの小型車ブランド「サターン」の日本進出と撤退、技術で世界の頂点を目指したVWの躍進など、巨大資本が世界を舞台に競う自動車産業の一端を紹介する。 第一部 広報という仕事 1 広報の役割と責任 2 広報の醍醐味 3 広報部長の心得 4 広報のスキルを養う 5 広報とマーケティング 6 ブランド愛を育む 7 デジタル化したコミュニケーションとどう付き合うか 8 SDGsと広報 第二部 企業戦略の栄枯盛衰 −広報パーソンの見た日、米、独の自動車会社の経営と企業文化− 1 1980年代のグローバル化の推進−マツダの米国現地生産工場− 2 「礼をつくす会社」サターンを振り返る 3 ジェネラルはなぜ破綻したか 4 ものづくりの国、ドイツへ 5 現代社会と自動車産業の展望

-

4.3本書は、11月刊の『知略の本質』で最終巻となった「失敗の本質」シリーズ第3作の待望の文庫化です。 リーダーシップ不在が嘆かれる日本。国家レベルでは経済低迷のてこ入れ、世界秩序の大混乱、企業レベルでもネタに尽きることはありません。 だが、漫然とリーダーシップの不在を嘆き、真のリーダーの登場を期待するだけでは、何の展望も見えてきません。我々が指導者に求めるものは何なのかを明らかにしなくてはならないのです。 すぐれたリーダーの特質として人柄、人間的魅力、牽引力、構想力など様々なものがあげられますが、こうした資質や能力に負けず劣らず重要なのが、事業部門長や現場指揮官に必要とされる戦略構想力を超えた、国そのものを動かす大戦略の視点です。それが本書の国家戦略にあたります。 本書は、2014年に刊行された『国家経営の本質』を改題し、文庫化するもの。国家を動かす大戦略とは何か、どうあるべきか、を分析します。 1980年代を福祉国家経済の限界、共産主義国家の限界などが露呈した歴史の大きなうねりが生まれた大転換期と位置づけます。その危機に直面し、リーダーシップを発揮した、サッチャー、レーガン、中曽根、ゴルバチョフ、コール、トウ小平の6人を事例として取り上げ、彼らがどのように歴史のうねりを始動させ、うねりに乗って歴史を動かし、そのうねりに翻弄されたのかを、経営学・政治学・歴史学・軍事学の知見にもとづいて解明します。

-

4.8あの頃は良かった!? 1980年代へタイムスリップ!! スプーン曲げ、ひげダンス……当時大流行したアイテムがてんこ盛り!! 懐かしすぎる80年代の魅力がたっぷり詰まった、柘植文がつづる爆笑ノスタルジックコミックエッセイがついに登場!

-

-『宇宙兄弟』『働きマン』など担当編集の佐渡島庸平らによる SNS時代にマンガ家を目指す人への、新しいマンガの教科書。 書籍出版にこだわらず、SNSやファンコミュニティを主戦場としたプロマンガ家を育成する「コルクラボマンガ専科」の講義内容を一冊にまとめました。 作品のテーマの作り方、ストーリーの作り方、描き方、マンガ家としての生き方まで、新しい時代のマンガ家に必要なスキルが体系的に学べます。 コルクラボマンガ専科とは 書籍出版にこだわらず、SNSやファンコミュニティを主戦場としたプロマンガ家を育成する漫画講座。 半年間のカリキュラムで、毎月2回の講義のほか、実際に漫画を制作する課題を通して新しい時代のプロマンガ家としてのスキルを学んでいく。安野モヨコ、小山宙哉らが所属するクリエイターエージェンシー「株式会社コルク」主催。 https://school.corkagency.com/ 講師 佐渡島庸平 Sadoshima Yohei コルク代表・講師 2002年に講談社に入社し、週刊モーニング編集部に所属。『バガボンド』(井上雄彦)、『ドラゴン桜』(三田紀房)、『働きマン』(安野モヨコ)、『宇宙兄弟』(小山宙哉)、『モダンタイムス』(伊坂幸太郎)、『16歳の教科書』などの編集を担当する。 2012年に講談社を退社し、作家のエージェント会社、コルクを設立。 ごとう隼平 Goto Junpei コルクラボマンガ専科ファシリテーター・東京ネームタンク代表 マンガ家として大手出版社に通いながら、日本の商業マンガの構造を10年に渡って研究する。代表作は『銀塩少年』(小学館)。2015年、ストーリー専門の教室&研究室、東京ネームタンクを設立。2021年、株式会社コルクCCOに就任。 山田ズーニー Yamada Zoonie 文章表現インストラクター・作家・慶應大学非常勤講師 Benesse小論文編集長として高校生の考える力・書く力に16年尽力し独立。フリーランスとして大学・企業で書く力・表現力・考える力・プレゼン力の教育を展開。 著書に『伝わる・揺さぶる!文章を書く』『あなたの話はなぜ「通じない」のか』他。 「おとなの小論文教室。」連載中。 特別講師 遠藤環 Endo Tamaki 演出家・プロデューサー 元TBSの演出家・プロデューサー。『想い出にかわるまで』『クリスマス・イヴ』『愛はどうだ』『ホームワーク』『アリよさらば』等のヒットドラマを制作。また『ザ・ベストテン』『ザ・チャンス』など1980年代を代表する人気バラエティー番組を数多く担当。現在は「遠藤塾」と称し若手俳優への演技指導(某有名女優や国宝級イケメンなどもここから巣立っている!)を不定期で行っている。 主な章構成 第一講義「マンガを学ぶ」とはどういうことか 第二講義 おもしろいマンガとは何か 第三講義 イラスト力アップ講座 第四講義 「感情」を伝えるためにマンガを描く! 第五講義 ストーリーのプロットを身につけよう 第六講義〝伝わる〟〝魅力ある〟キャラクターの生み出し方 第七講義 感動を作る演出を学ぶ 第八講義 作品を推敲する 第九講義 描きたいテーマの見つけ方 第十講義 マンガ家を一生の仕事にするための8つの目標管理 第十一講義 これからのマンガ家はどう生きていくか デジタル化とSNS活用

-

-10分で読めるミニ書籍です(文章量8,000文字程度=紙の書籍の13ページ程度) 「役立つ」「わかりやすい」「おもしろい」をコンセプトに個性あふれる作家陣が執筆しております。 自己啓発、問題解決、気分転換、他の読書の箸休め、スキルアップ、ストレス解消、いろいろなシチュエーションでご利用いただけます。 是非、お試しください。 まえがき 「ウザい」 1980年代に生まれ、現在も死語にもならず使われている。 子供から老人まで「ウザい」を使い、「ウザい」と思われないように用心しているし、 「ウザい」奴と思われないためのハウツーはネットでも本屋でも多く見かける。 私も嫌われたくないから読んで実践をしたつもりだ。 しかし、私をウザいと思う人間は一向に減らないし、私自身がウザいと思う人間も減らない。 どんな人間をも一発で凹ますことが出来る「ウザい」という言葉。 「ウザい」と言われて自殺する人がいる。 「ウザい」と言って殺された人もいる。 私も私に「ウザい」と言ったヤツのことは忘れていないし、時折、悔しさにのたうちまわることがある。 自分なりに人生経験も積んだし、自分がウザかったことを自覚した今でもだ。 最凶言霊「ウザい」が引き起こす人生転落のシナリオを考える。 著者紹介 松ノ木太吾(まつのきだいご) ヤクザ映画好きが嵩じて映画系物書きに。 5年前にぼっちに目覚め、ぼっち系読み物を書き始める。

-

4.01980年代にアメリカからもたらされた「コーチング」の手法が、いま日本で注目されている。コーチングとは、人の能力と喜びを最大限に引き出し、自己実現をサポートするためのコミュニケーション技術のこと。特に著者は、人間が行動する要素として、「危機感」「快感」「価値感」の3つを取り上げ、リーダーとしてのモチベーションの持たせ方やマネージャーのあるべき姿を説く。そもそも人間の能力にはそれほどの差はないにもかかわらず、元気な会社とそうでない会社があるのだろうか。元気な会社には、変化するだけのエネルギーが満ち溢れており、社員が活き活きと働き、高いモチベーションを維持しているからだろう。本書では、「リスニング」など3つのベース・スキルと「目標設定」「行動計画」など6つのコア・スキルを学び、組織活性化のノウハウを伝授する。一人でも部下を持つ管理職やリーダーの方々にぜひ読んでもらいたい一冊である。

-

-【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 ※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。 また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 まもなく1万組の夫婦が赤ちゃんを抱く夢を叶える!妊活メディア「赤ちゃんが欲しい」で活躍する名医による不妊治療ナビ まもなく1万組のカップルが赤ちゃんを抱く夢をかなえる! 妊活メディア「赤ちゃんが欲しい」誌上でも活躍する名医・山下院長が贈る不妊治療ナビ。一組ごとにオーダーメイドといわれる不妊治療について、今の時代に合ったベストチョイスを妊活のスペシャリストが教える一冊。 1980年代にいち早くオーストラリアで体外受精の基礎を学んだ著者が、これまでの豊富なエビデンスと最新の生殖医療技術を駆使し、赤ちゃんをのぞむカップルを最短ルートで妊娠に導きます。 【正しい知識が妊娠への近道】 ● 赤ちゃんが欲しいと思ったら今すぐはじめること ●妊活はなぜ、プロに任せるべきなのか ●20代・30代・40代別、妊活ベストルート ●タイミング方からはじめる一般不妊治療 ●人工授精のベストタイミングは? ●体外受精は全ての近道 ●着床障害の検査など ●35歳以上 キャリアも妊娠もあきらめない 山下 正紀(ヤマシタマサノリ):山下レディースクリニック院長。 1980年奈良県立医科大学卒業。京都大学産婦人科入局。 オーストラリア・アデレード大学で体外受精の基礎を学び、舞鶴市民病院にて近畿初のGIFT法による妊娠に成功。 体外受精のスペシャリストとしてのキャリアをスタート。 90年より神戸中央市民病院勤務。 97年に神戸・三宮に山下レディースクリニックを開業。 以来20数年に渡り、関西をベースに生殖医療界を牽引。 「赤ちゃんが欲しい」創刊時より、誌上での読者相談に親身な回答を寄せる名ドクター。 著書に「赤ちゃんが欲しい なんでも相談室」(主婦の友社)。 2021年には1万組のカップルが赤ちゃんを抱く夢をかなえることに。

-

3.01980年代半ば、バブル狂乱の東京でサラリーマンとしてデビューした田中K一くん。大手玩具メーカーの営業マンとして新製品を売り込む日々。苦労しつつも営業所の仲間たちに励まされ支えられ成長していく姿を描きます。作者・田中圭一の実体験をコメディタッチでコミカライズ。開発を志しながらも営業事務に回された毛田ものみ、いつも冷静で度胸が据わった同期入社の角牧、数字に強くデータを駆使するトップセールスマン臼井など、脇を固めるキャラクターたちも本作の魅力の一部です。そのうえ玩具業界の裏側を覗ける、バブル時代の世相や風俗を振り返る、マーケティングや広報戦略の基礎知識、キャラクタービジネスの危うさと魅力も学べるビジネスコミック、それが『サラリーマン田中K一がゆく!』です。2007年に『コミックチャージ』(角川書店刊)に連載され反響を呼んだ本作がフルカラーになってリニューアル!

-

-458円 (税込)第1期ホンダF1からマツダ787B、佐藤琢磨まで 目次 Chapter 1 1960年代&1970年代 第1章 遠かった世界、厚く高かった世界の壁 Chapter 2 1980年代 第2章 続く挑戦、やがて繋がった世界への道 日本人ドライバー海外挑戦年譜 Part1 1907-1992 Chapter 3 1990年代 第3章 続々と生まれた“日本人・日本車初”の勲章 日本人ドライバー海外挑戦年譜 Part2 1993-2017 Chapter 4 2000年代 第4章 ついに極めた世界の頂点、挑戦は新章へ── 読者プレゼント/奥付 GP Car Story Archives 裏表紙

-

2.0【平成21年・愛知県】不良文化華やかなりし1980年代、井之口恭平(いのぐち・きょうへい)と片部瑞穂(かたべ・みずほ)は出会い意気投合、ほどなく結婚した。喧嘩もしょっちゅうのやんちゃな恭平だったが、実は実家は地元でも1、2を争う金持ちの『井之口造園』で、時まさにバブルの真っただ中、景気よく恭平の月収は100万円にも達し、瑞穂は何不自由のない結婚生活を送ることができた。ところが間もなくバブルが崩壊すると、恭平の月収は20万円まで激減し、しかしその浪費癖や女遊びは相変わらず…息子・大輔を抱えて瑞穂の暮らしも困窮し、夫婦間の亀裂はどんどん大きくなっていく。その挙句、ドロ沼の離婚闘争に突入し、業を煮やした恭平は密かに妻・瑞穂を亡き者にしようと驚きの暗殺計画を練り始めるのだった――…!(※本コンテンツは合冊版「ザ・女の事件Vol.3-3~特集/悲しみの身内間殺人」の内容と重複しています。ご注意ください)

-

3.71980年代に大ブームを巻き起こしたルービックキューブ。人々はいまなおそれを解く速さを競い合い、創造性の源、知性のシンボルとしてとらえてもいる。一方、その考案者の感性や思想は、キューブさながらにシンプルかつ深淵だ。富や名声に執着しない彼が、いかにキューブを考案し、そこから何を学んできたのか、赤裸々に語る!

-

3.0「本書には貴重な情報が満載されている。日々インターマーケットの分析に従事している私はその価値を十分に知っているが、この本には私でも知らない新しい視点が盛り込まれている。プロとビギナー投資家のどちらにも本書を強く推薦する」――「イ ンターマーケット・レビュー・ニュースレター」の編集長でもあるマーチン・プリン グ・プリング・ドット・コム社長(『アメリカの株式テクニカル分析』[東洋経済新 報社]の著者) 市場間分析(インターマーケットの分析)は、ジョン・マーフィーの画期的な著書 『インターマーケット・テクニカル・アナリシス』の刊行から10年を経てようやく脚光を浴びるようになった。グローバルなマーケットは相互に関連し合っているという考え方は今から10年前には疑いの目で見られていたが、現在では最も重要なテクニカル分析の原則のひとつになっている。現在のマーケットウオッチャーは歴史のなかに、将来のマーケットの動きを予測する手掛かりを得ることができる。 マーフィーは本書のなかで、グローバルな各マーケットの最新データを駆使して、世界のさまざまなマーケットが相互に関連し、またそれぞれに影響し合っていることを明らかにしている。1980年代のアメリカの株高をもたらしたインターマーケット (市場間)の相互関係を概説したあと、1987年の株式大暴落とインターマーケットの 原則におけるその重要性を分析。イラク危機による1990年の株式暴落はその後のグローバルな出来事と関連付けて検討され、また1997年のアジア通貨危機に端を発したデフレトレンドが、どのように2000年の株式バブル崩壊とそれに続く3年間の弱気相場をもたらしたのかについても深い分析が加えられている。 一方、長期のグローバルなマーケットの関係を大きく変化させた最近の状況について、従来のインターマーケットの原則は今でも立派に機能しているとしながらも、大きく変質したインターマーケットの相互関係を詳しく分析している。

-

-

-

-世界は、一歩一歩の積み重ねで変わる。 著者はこれまで「障害児を普通学校へ・全国連絡会」の事務局、「市民福祉サポートセンター」の発足、介護保険法の成立を求める市民活動に関わってきた。2003年からは個人で「市民福祉情報オフィス・ハスカップ」を立ち上げ、介護保険制度をテーマに活動している。 40年の市民活動の軌跡を辿りながら、日々の発見、疑問、感じたことなどを淡々と語るエッセイ。制度の理不尽さ、市民にとってのわからなさ、異議の届かないもどかしさも綴られている。国の制度は市民のためのものなのか、改めて考えたい。 【目次】 第1章 「障害児を普通学校へ」の1980年代 第2章 足踏みしていた1990年代 第3章 「市民福祉」を考える2000年代 第4章 超高齢社会で暮らすには 【著者】 小竹雅子 1956年北海道生まれ。1981年より「障害児を普通学校へ・全国連絡会」事務局として、障害のある子どもたちの就学運動を支援。1996年、「市民福祉サポートセンター」に参加、電話相談活動の事例をもとに『介護情報ハンドブック』(岩波ブックレット)を執筆。2003年より「市民福祉情報オフィス・ハスカップ」を主宰。メイル・ミニコミ「市民福祉情報」の無料配信、介護保険や社会保障制度の連続セミナーを企画。2006年、首都圏の市民活動六団体と電話相談「改正介護保険ホットライン」を共同開設。

-

3.8デビュー作にして、英国最高の文学賞ブッカー賞を受賞。英語圏で100万部突破の話題作。 1980年代、英国グラスゴー。“男らしさ"を求める時代に馴染めない少年シャギーにとって、自分を認めてくれる母アグネスの存在は彼の全てだった。アグネスは、エリザベス・テイラー似の美女。誇り高く、いつも周囲を魅了していた。貧しさが国全体を覆っていくなか、彼女は家族をまとめようと必死だった。しかし、浮気性の夫がアグネスを捨ててから、彼女は酒に溺れていき、唯一の収入である給付金さえも酒代に費やしてしまう。共に住む姉兄は、母を見限って家を離れていくが、まだ幼いシャギーはひとり必死にアグネスに寄り添い──。 けっして生きる誇りを忘れなかった母子の絆を描く、 デビュー作にして、英米の文学界を席巻したブッカー賞受賞作。

-

-あれほど愛し合って結婚したのに、私が愛したあなたはもうどこにもいない。 シェークスピアの伝記映画で彼の奔放な愛人の役を演じたあと、セーラは共演者ベネディクトと恋におち、愛を信じて結婚した。しかし夫の不実を耳にして以来、3年半、別居生活が続いている。今、思いがけない大役を手に入れ、よろこびと緊張に胸をふるわせてスペインへ向かった。だが、そこで聞かされたのは監督がかわったということだった。しかもそれは、誰あろうベネディクトだというのだ!私を裏切った夫と一緒に仕事などできるはずがないわ。セーラの顔から血の気が引いていった――。 ■ハーレクイン・マスターピース《特選ペニー・ジョーダン》からお贈りするのは、嵐のような恋におちての電撃結婚、胸を引き裂かれる思いで決めた別離、そして想定外の再会と、怒濤の展開で描かれる情熱の夫婦元さやもの。1980年代の珠玉作です。

-

4.01980年代に大ブレークしたパソコン規格“MSX”。その誕生30周年を記念し、週刊アスキーおよび週アスPLUSで連載された『スロット&スプライト』を1冊に。さらにMSX30年(+α)の歴史年表を書き下ろし。知られざる当時の事情や、懐かしのマシンのトリビア、現役で開発を続けるユーザー、そしてこれからのMSXまで。取材と資料をもとに熱く語ります。当時を知る、すべてのMSXユーザーへ。

-

4.3

-

-差別にまみれた感染症との果てしない戦い。 「右翼の大物」「日本のドン」と差別された笹川良一の三男として生まれ、晩年の彼を支えた笹川陽平(現・日本財団会長)のライフワークが、父の遺志を継いだハンセン病制圧活動だ。 彼は約40年にわたって、「業病」と恐れられてきたこの病気に戦いを挑んできた。世界各地のハンセン病患者の施設に自ら赴き、薬を届け、差別や偏見の撤廃を説く。「制圧」(有病率が1万人あたり1人未満)を達成するための施策を各国の元首と話し合い、実行に導く。こうした活動の継続によって、1980年代から現在までに1600万人を超える人々が治癒し、未制圧国はブラジルを残すのみとなった。 著者は約7年にわたって陽平の「戦い」に密着した。アフリカのジャングルから西太平洋の島国まで、ハンセン病患者や回復者たちが暮らす土地には、深い絶望と、かすかな希望が広がっていた。父の復讐を果たすかのように邁進する陽平の姿を、著者は「いま彼が実現しようとしているのは、ハンセン病差別の撤廃、人間としての権利・尊厳の獲得運動なのである。彼は暗黒の人類史に革命を起こそうとしている」と看破する。 日本人が知らない世界の現実、人間の真実を知るための一冊。

-

-1980年代、横浜市の新興住宅街のマンションから飛び降り自死した小学生五年生の短い生涯を描いた。 現地を取材、父親にも会い、資料を借り、執筆した。 中村民夫は新興の住宅街に一家がひっ越した。彼は当初から、この町になじめなかった。感受性の強い子で、新しい町の中にある学校での生活は次第に、彼の居場所がなくなっていった。彼の以前の学校を懐かしむ。又、おのれの不満、ストレスを日記に、詩に綴った。 交通マニアで、その推理小説を好んだ。彼は見よう見まねで、おのれの小説まがいなものを書くようになった。 そして、クラス替えがあり、その担任の女先生と折り合いが悪く、決定的に対決し、破局を迎える。

-

4.2全豪50万部突破 オーストラリアABIA 年間大賞受賞作 壊れた家族。ろくでもない毎日。 それでも少年は、 濁った日常のなかに色彩を探しつづける―― 危うさと眩さが織りまざる少年期を色彩豊かに描いた、 34カ国展開のベストセラー小説。 1980年代ブリスベン郊外。少年イーライは犯罪と暴力はびこる小さな町に暮らしている。母親は薬に溺れ、母に薬を教えた麻薬の売人が父親代わり。本当の父の顔はもう覚えていない。兄はある時から言葉を発しなくなり、時おり予言めいた言葉をその人差し指で宙に綴る。唯一の“まともな大人”は元脱獄犯として悪名高いスリムで、親友であるこの老人に人生の真髄を教わりながら、イーライはいつしか“世界を変えることのできる”ジャーナリストになりたいと夢見るように。だがある日、町を牛耳る悪の手が、彼から大事な人を奪っていき――。 世界34カ国展開。「2019年オーストラリアで一番売れた小説」がついに日本上陸。 *ABIA賞 大賞ほか4部門制覇 *インディ・ブック・アワーズ2019ブック・オブ・ザ・イヤー受賞 *MUD Literary Prize 2019金賞受賞 *New South Wales Premier's Literary Awards読者投票部門・新人部門受賞

-

4.0この日があるから、今がある!!物語の舞台は1980年代――。主人公・小学6年生のスズは、郊外に住むごくごく普通の女の子。ノストラダムスの大予言に怯えたり、初めてのブラジャーにドキドキしたり、好きな男の子に告白できずにアレやコレやと悩んだり。。。新鋭・冬川智子が4コマでつづる、コドモでオトナな思春期ダイアリー。

-

3.41980年代の東京で、三十路を超えた三人の元不良少年たちが十年以上前に行方不明になった彼らのマドンナ・直子のことを、ふと思い出した。実は三人は、彼女の個人的なことを何一つ知らなかったのだ。一体、直子はどんな秘密を抱えて、彼らの前から姿を消してしまったのか......? 火浦功の尾道1部作(?)『明るい世紀末のすごし方』他、七編の単行本未収録作品を集めた奇跡の一冊!

-

-700円 (税込)アラフィフ女子の「ワタシルーツ」が詰まった『昭和45年女』。メインターゲットの昭和45年女はもちろん、先輩世代、昭和に興味がある若い世代もウェルカム! 12号は昭和45年女がティーンエイジャーだった1980年代に心躍らせた洋楽ロック&ポップスを大特集。キラキラの洋楽スターがたくさん登場します。第二特集は「ホントの昭和」。 表紙 CONTENTS 私たちの洋楽ROCK SHOW Echo of The 80's 思い出の洋楽カルチャー 洋楽史年表 『ファンキートマト』〜tvkがお茶の間に発信した洋楽情報〜 中村真理 & シャーリー富岡 『ミュージック・ライフ』 は私たちのバイブル〜ミーハーはステキな合言葉〜 東郷かおる子 週末の夜更かしを覚えて、洋楽も覚えた『ベストヒットUSA』 『TOKIO ROCK TV』 イヤーズを語る 本田恭章 日本のティーンを撃ち抜いた80年代洋楽最大のアイドル! デュラン・デュラン 今泉圭姫子 今なお輝き続ける80年代全米チャート! 『全米TOP40』 矢口清治 「五十路のレディ」 スティング先生の日本語ロック いのうえさきこ 80年代洋楽がくれた畠山美由紀 の私のアイデンティティ SOUND&VISION 80年代傑作MV選 1985年7月13日 世界がひとつになった日。38年目の ライヴエイド 鑑賞記 80年代に訪れた モンキーズ リバイバル 音楽種別 おしゃれ人類学 24時間カッコイイを追いかけて ちわきまゆみ とんがった洋楽を教えてくれた“スクール・オブ・ロック”「ロンドンナイト」 大貫憲章 私たちの妄想と夢がもりだくさん! みんなで作った『8ビートギャグ』 シマあつこ 洋楽ライクだった80年代の日本人アーティスト&アイドル 80年代アイドル 洋楽見栄事情 みんなに愛された忘れじの80年代ポップアイドル ロンドン ロサンゼルス LiLiCoの部屋 ゲスト 渡辺美里 昭和コレクター・宇山あゆみの昭和メルヘンサロン 第12回 「缶バッジの想い出」 マイ・ラスト・ソング」が教えてくれるホントの昭和 小泉今日子 × 浜田真理子 「向田邦子」の小説で読む昭和 「名画座」で楽しむ昭和の風景 「昭和喫茶」で味わうホントの昭和 伝説のファッションイラストレーター 森本美由紀展 ヘアメイク職人・化け子が指南! オバべ肌を救う! 50代のワタシアップデート術 先輩に聞け! 和田靜香 VIVA! 同級生 タメ年男のエール GAKU-MC 年下の男の子 みく [ アンティック -珈琲店- ] 昭和へGO!! 左合桂三 インフォメーション & プレゼント ナリコの「読書グラフィティ」 第11回 『波うつ土地』 ギャランディーク和恵の SONG is Live vol.03 『私は天地真理』 昭和再訪 「テレビに何が映ったか」 第12回 ハンナ・バーベラ・プロダクション 島村洋子 猫の伝説 Episode12 「子猫物語」をめぐる名づけの思い出 ヒサシ☆ダイスケの回転ちがいのズル休み 第7回 「以心電信」っていい題名だったなの巻。 九星気学占い 「しあわせの予感」 小野理理 Spotlight 米川英之 編集後記 & お知らせ

-

-日本に本格フレンチを伝えた伝説のシェフ 見たこともないメニューと、べらぼうに美味いその味。若き料理人、サリー・ワイルの作る料理を味わおうと、昭和初期の食通達は、横浜のホテルニューグランドに通い詰めた。 サリー・ワイルの下から多くの弟子が巣立っていった。ホテルオークラの小野正吉、東京プリンスホテルの木沢武男、日活ホテルの馬場久……。現在の、日本フレンチの絢爛は、彼の生み出す革命的な料理が育んだのだ。 日本の西洋料理はいつ、誰によって本場の味が持ち込まれたのか? 何故ひとりのスイス人が20年間も日本に滞在して料理を創り続けたのか? 西洋料理界を発展させたひとりぼっちのアウェーの闘いとは? ワイルを日本に誘った明治末期のエスコフィエの晩餐会とは? 関東大震災から1980年代まで、日本の西洋料理史が今、つまびらかになる! 日本に本格フレンチをもたらした「初代総料理長」サリー・ワイルの波乱の生涯を甦らせた料理史ノンフィクション。 ●神山典士(こうやま・のりお) 1960年埼玉県生まれ。信州大学人文学部卒業。ノンフィクション作家。主な著書に、第3回小学館ノンフィクション賞優秀賞受賞作『ライオンの夢 コンデ・コマ=前田光世伝』(小学館)、『ひとりだちへの旅』(筑摩書房)、『「日本人」はどこにいる~異文化に生きる武士道のこころ』(メディア・ファクトリー)、『アウトロー』(情報センター出版局)など。

-

5.0

-

4.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 バーリンホウ、これからの中国の消費を左右する80后(1980年代生)とはどんな世代なのか。中国ビジネスの新しい展開はここから始まる。

-

4.6戦後の日本経済の高度経済成長の要因を分析。日本人の高い学習意欲、日本的経営、日本特有の経済・社会制度を再評価するきっかけとなった1冊。「ジャパン・アズ・ナンバーワン」という言葉は、いまだに1980年代の日本経済の絶頂期を表わすものとして用いられている。 目次:第1部 日本の挑戦(アメリカの「鏡」/日本の奇跡)/第2部 日本の成功(知識-集団としての知識追求/政府-実力に基づく指導と民間の自主性/政府-総合利益と公正な分配/大企業-社員の一体感と業績 ほか)/第3部 アメリカの対応(教訓-西洋は東洋から何を学ぶべきか)

-

4.0貧困、病気、さらには紛争地に赴いた記者の行為に至るまで、あらゆることに言われるようになった自己責任。人々の直感に訴え正論のようにも響くため、根拠が曖昧なまま濫用されてきた。本書はこのような自己責任論について、社会の構築と運営という広範で現実的な目的に即して、それが何を誤り、損なっているのかを精緻な分析によって示した、おそらく初めての本である。自己責任の流行は欧米でも同じだ。それは哲学や社会学における静かな変容とともに始まり、1980年代初頭の保守革命の主要素となった。自己責任論が広く有権者の支持を得ると、意外にも左派政党がこれに追随する。本書はまず、政治における自己責任論の興隆を跡づけ、それが社会保障制度に弱者のあら探しを強いてきた過程を検討する。次に「責任」「選択」「運」をめぐる哲学者の議論をふまえて、被害者に鞭打つ行為をやめさせたい善意の責任否定論が、皮肉にも自己責任論と同じ論理を前提にしていると指摘する。じつはこの前提には、信じられているほどの根拠はない。そしてどちらの議論も的を外していることを明らかにしていく。責任とは懲罰的なものではなく、肯定的なものでありうるのだ。福祉国家の本来の目的とは何だったか。自己責任論が覆い隠してきたこの原点への顧慮を喚起し、自己責任の時代から離脱するための基盤となる一冊。

-

-富士通FM-7やシャープX1、ソードm5やMZ-700といった、1982年に発売された日本国内メーカー製パソコンたちを中心に、当時の日本で繰り広げられていた「国内パソコン戦国時代」を振り返る一冊。そのパソコンは、発売時ユーザーからどんな評価を受け、どんな活躍をし、そして…どうして消えていったのか。後に訪れる、Windows 95/Macintosh旋風で消えていく日本国内メーカーパソコンたちの栄枯盛衰を、当時のユーザーである著者の視点から語ります。 ■応援コメント ●『イース/II』『ソーサリアン』『世界樹の迷宮』シリーズBGM作曲家の古代祐三氏/●『うっでぃぽこ』『今夜も朝までPOWERFULまーじゃん』『VOLGUARD2』『プチコン』作者の小林貴樹氏/●MZ-700版『タイニーゼビウス』『スペースハリアー for MZ-700』作者の古旗一浩氏/●ソードm5ファンクラブ発起人で、ゲーム雑誌『ゲーメストEX』『ニンテンドードリーム』元編集長の岩井浩之氏

-

4.2「飛行機の実現までには百万年から一千万年はかかるだろう」 ニューヨーク・タイムズがこの記事を掲載してわずか数週間後、ライト兄弟は人類で初めて空を飛び、この予測を覆しました。 一流紙でジャーナリストを務めるほどのエリートが、なぜそんなことを自信満々に書けたのだろうと、当時の人々は笑いました。 しかし、彼らもまた、こう考えていました。 「宇宙船? そんなものは夢のまた夢だ」 現代を生きる私たちも、未来を見誤るという意味では、宇宙船を夢と考えた人たちを笑うことはできません。 現在日本で2800万(2017年9月)を超えるユーザー数を誇るFacebook ですが、「実名登録なんて日本でははやらない」と言われていたのは、ほんの数年前のことです。 今では多くの人が使っているiPhone にしても、発売当初は「おサイフケータイが使えない」「赤外線がないなんてありえない」などの理由から、はやらないという意見が多数派でした。 これから私たちの社会がどう変化していくのかは、今の社会を真剣に眺めるだけではわかりません。巷にあふれる未来予測本を読んでも、わかることはないでしょう。私たちはいつも未来を予測し、そして外し続けてきました。人間は本来、未来を見誤るものなのです。 私たちの多くは、今目の前で起きていることからしか将来のことを考えることができません。しかし、現在の景色という「点」だけから行う未来予測は、だいたいにおいて外れます。 なぜなら、その一点においてでさえ、現実世界は膨大な要素にあふれているからです。それらが互いに複雑に影響し合って社会を発展させているのですが、それらをすべて把握することは、人間の脳というハードウェアの性能では、まず不可能なのです。 一方で、驚くほどの先見性を発揮して大きなリターンを得る人が稀にいます。 たとえば、スティーブ・ジョブズは1980年代、当時30代だったころから、すでに個人がスマートフォンを持つ未来を予言し、それを自分の手で実現させることを決めていました。 彼らはどのようにして「線」を見ているのだろうか。その思考法を汎用性のあるロジックとして整理できれば、ビジネスを進めるうえで大きなメリットになる。そう考えて、これまで自分なりに探究を続けてきました。 本書では、そこで見出すことができた技法をお伝えしたいと思います。 ※ 本書は、2015年に小社より刊行された『未来に先回りする思考法』を再編集・改定したものです。

-

4.0

-

3.0

-

3.5LOUDNESS、X JAPAN、BABYMETAL、アニメソング……今や世界が熱狂するジャパニーズメタル!! 長らくジャパニーズメタルは、洋楽よりも「劣る」ものと見られていた。国内では無視され、メタル・カーストでも最下層に押し込められてきた。メディアでは語られてこなかった暗黒の時代から現在の世界的ブームまでを論じる、初のジャパメタ文化論。 ★ジャパメタのレジェンド=影山ヒロノブ氏(アニソンシンガー)の特別インタビューを掲載! 【目次より】 はじめに――長き暗黒の時代を抜け、今や世界が熱狂するジャパメタ 第1章 ジャパメタとオタクカルチャーの邂逅(かいこう) なぜガンダムの主題歌にへヴィメタルが使われなかったのか?/1980年代~2000年代ジャパメタシーンの変遷をたどる/アニソンをカヴァーする海外メタル・バンドたち/オタク臭漂うアニメ絵・萌え絵ジャケ! 「同人メタル」の世界 等 第2章 Xが興したヴィジュアル系 X JAPANが世界に認めさせたメイド・イン・ジャパンの音楽文化/ジャパメタ蔑視を打ち破った「紅」とYOSHIKIの突破力/待ち続けて20余年、X JAPANのニューアルバムはいつ出るのか? 等 第3章 嬢メタルからBABYMETALへ、 BABYMETALの源流には「国会のハマーン・カーン」がいた!/マッチョなヘヴィメタル・シーンで繰り広げられる嬢メタル戦国時代/世界唯一無二のアーティストBABYMETALが生まれた3つの要因 等 第4章 このジャパメタ臭に悶絶しろ! 名盤10選 【特別インタビュー】影山ヒロノブ(アニソンシンガー) 世界を熱狂させるアニソンシンガーのレジェンドが語る“アニソン魂”と“ジャパメタ”

-

-1年ほど前から、ヒースはなぜかよそよそしくなった。ヘレンにはそれがとても悲しかった。ヒースは継母の弟で、父と継母を事故で失った3歳のヘレンを引き取り、これまで14年間、男手ひとつで育ててくれた人。血のつながらない“叔父”への思いは、いつしか恋心に変わった。だが後見人としての使命感に忠実な彼はまるでとりあってくれず、それどころかヘレンを手に負えないやんちゃ娘だと思っている。ヒースはしつけのために家庭教師を雇い入れるとまで言いだした。わたしが派手な失敗をするのも、彼の注意を引きたい一心なのに。17歳のヘレンには、この恋を成就させる道が見えなくて……。■作家が憧れる作家、アン・メイザーの1980年代の名作をお届けします。若き乙女が身近な年上の男性に胸をときめかせる初々しい初恋物語。少女が大人の階段をのぼる瞬間がみずみずしく描かれています。6/5刊のHQロマンスの未邦訳旧作にも、乞うご期待!

-

-OJT(On the Job Training)が日本に紹介されてから久しいが、近年、大きく様変わりしてきた。その背景にあるのは、企業環境の大きな変化である。1950年代以降、OJTが導入された当初からしばらくは、どちらかと言えば集団主義による従業員教育が中心だった。しかし1980年代以降、個人主義が主流になると、企業では自立型のキャリアアップが叫ばれるようになった。そこでは、上司から部下への一方的な「教える」指導から、むしろ上司と部下の「相互啓発」による指導へと大きな価値観の転換が見られた。さらに近年では、コンピテンシーやコーチングといった新しい概念が登場し、個人重視の傾向はますます加速している。本書は、そうした自立型キャリア時代のOJTのコツを詳しく解説したものである。著者が丹念に集めた企業の実践事例が多数紹介されていてわかりやすい。自立できる部下を育てるための必携テキストである。

-

4.5「世界で最もセックスをしていない国」日本。しない理由として多くの人が「退屈でたいして気持ちよくないから」を挙げる。なぜ日本人はセックスで満足感を得られないのか。1980年代初頭のAV黎明期以来、カメラを通し女の性を撮り続けた巨匠・ヨヨチューがその謎に迫り、打開策を説く。「考えれば考えるほど、女は冷める」「正常位の次にオススメの体位は◯◯◯」「一度も中折れしたことがないAV男優の習慣」「セックスは感情と本能でするもの」「今一番男に必要なのは『受動的能動性』だ」等々、知れば人生の糧になる、唯一無二の“性”解体新書。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 古き良き時代をポップに表現したEIZINワールド ポップな表現スタイルでクルマや建物風景、音楽にまつわるモチーフを描き、1980年代から第一線で活動してきたイラストレーター・鈴木英人。昨今は80年代カルチャーのリバイバルブームで、特にこの時代の日本のポップミュージックは「シティー・ポップ」と呼ばれて国内外で人気となり、FM雑誌の表紙や多くの音楽ジャケットを飾ったEIZIN作品は時代のアイコンとして再び注目されています。 本書は、彼が愛した古い街並や海辺のリゾート風景、クラシックカーなど「古き良き時代」を彷彿させる作品を全時代からセレクト。ワイドな風景作品がノドにかからない形で鑑賞できる横長の判型を採用しました。

-

-1980年代より活躍するスーパーギタリストの自伝。B'zの稲葉浩志が序文寄稿。ロッド・スチュワート、ミック・ジャガー、ブーツィ・コリンズ、TOKIOなど多数のアーティストと共演してきたスティーヴィー・サラス。B'zの稲葉浩志とは2017年よりINABA/SALAS名義で活動開始、2020年に新作『Maximum Huavo』を発表、ツアーチケットはわずか6分で完売となった。ソロ・アーティストとしては20枚以上のアルバムをリリース。本書は、キャリアのスタートとなったロッド・スチュワートのバックメンバーとしてまわった全米ツアーの模様を中心に、純粋なギター・キッズがショービジネスのど真ん中に迷い込み、ベテランミュージシャンからのプレッシャーや毎夜のパーティーの中で葛藤していく様が綴られている。原書は2014年に出版。 ◎コンテンツ 1 オーディションへ 2 お前で決まりだ、今回は本当にな 3 ウソだろ、ロッド・スチュワートだ! 4 フーターズガールって? 5 生き残るためなら、神様にも悪魔は必要 6 下積み時代の俺(ディス・キッド) 7 ようこそ、マイアミへ 8 サンディエゴ前にクビにしないでくれ 9 宣言しよう、ここが深南部(ディープサウス)だと 10ロスト・スピリット・オブ・セントルイス 11パープルいじめ(ヘイジング) 12 リーズン・トゥ・ブリーヴ~9が1になるとき 13 フィドラーズ・グリーン・イン・ザ・レッド 14 ステージ恐怖症~失敗なくして栄光なし 15 帰ってきたよ、パパ 16 LAフォーラムでのライブ 17 救急車とヘリコプター 18 MTVアワード~MTVがミュージック・テレビジョンだった頃 19 ガーデン・パーティー 20 ハワイ9-0 21カナダはロッドのことが好きだけど...... 22 DCはロッドのことが好きじゃないのか? 23 思わぬ終焉 24 自分が頑張る番だけど、今の状況はまだ厳しい エピローグ~ツイストで踊りあかそう

-

-1,620円 (税込)※電子版では、紙の雑誌と内容が一部異なる場合や掲載されないページ、付録が含まれない場合がございます、予めご了承ください。 1980年代の若者の部屋には必ずと言っていいほどラジカセかミニコンがありました。タワーレコードが「No Music ,No Life」と言い始める前から、若者たちは音楽とともに生きてきました。そんな時代の音楽を楽しむなら、やっぱりあの頃のシステムで聴くのが一番です。 ※電子版では、紙の雑誌と内容が一部異なる場合や掲載されないページ、付録が含まれない場合がございます、予めご了承ください。 永井博カセットレーベル 目次 特集:80年代の音楽を聴くならラジカセ&ミニコンで楽しもう!! PART1:あの頃欲しかったラジカセ SANYO「おしゃれなテレコ」U4 SANYO U4 SERIES HISTORY 1979-1984 80sラジカセ・グラフィティ 2022年的80sラジカセとの付き合い方 around bubble era PART2:あの頃憧れたミニコン Pioneer private Pioneer private HISTORY 1980-1989 80sミニコン・グラフィティ 2022年的80sミニコンとの付き合い方 evolution of minicompo シングル・LP・カセットで聴く1980年代アイドル&POPSサウンド再発見 MTVとa-haの時代 80年代テイスト全開!ファンシー&おしゃれ系カセットがいま新しい!! あの頃あこがれた少し背伸びしたコンポたち 縮刷カタログ:1984年 NEC A-10II 「レコードからCDヘ」の時代1980年代の試聴盤 縮刷カタログ:1985年 marantz CD-34 80年代の魅力を都築響一さんに訊く スタッフ

-

-764円 (税込)津川哲夫のホウボウ日記 特集・テッパンメンテ 『 オトナの時間』第20回 That’s why I’m doing 『そんなわけで、やってます』 ZOOM UP MINI 1965 MORRIS MINI COOPER 1275S SHOP GUIDE ストミニ・ニュース・ネットワーク ST NN ゴーリー+つが★てつ1 4号車で9 0分耐参戦 Event Review ニッポンのミニ65年史を彩った男。丸山和夫 ミニ生活向上委員会 neo ハセミニ・コンテスト・ザ・セカンド ST.Pen Club-1 ミニグランドツーリングカーへの道 Mini-pe『濃密な交信…』01&02 カスタム天国 FOR SALE STM COLLECTION こだわりのパン職人、20年ぶりのミニへの帰還

-

4.71980年代初頭、多くの人が「漫才ブーム」に熱狂した。その影響のもと、私たちは何かあればボケようとし、それにツッコミを入れるようになった。笑いが、重要なコミュニケーション・ツールとなったのである。そこにおいてシンボル的な存在となったのが、タモリ、たけし、さんまの「お笑いビッグ3」だった。先鋭的な笑いを追求して90年代に台頭したダウンタウン、M―1グランプリから生まれた新潮流、そして2010年代に入って頭角を現した「お笑い第7世代」……。今なお中心的存在であり続ける「ビッグ3」を軸に、日本社会の「笑い」の変容と現在地を鋭く描き出す!

-

-

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 2022/2/1からリフロー型から固定型にて配信し直す事になりました。 建設現場等で使用される機械を開発,製造,販売する「建設機械業界」は日本国内の建設現場で使用されるのはもちろんのこと,発展途上国の国土整備や,先進国の都市再開発など,グローバルに活躍できる業界です。今後も日本国内では,1960年から1980年代に建てられた建物の老朽化対応や都市開発などにより,安定的な建設需要が見込まれ,海外でも国土整備や都市開発など建設機械の需要があることから,就業先として人気の業界です。一方,世界で高いシェアを誇っており,グローバル展開する企業が多いため,建設機械の自動化やICT技術を活用した最新鋭の機械の開発が加速しています。本書ではそのような「建設機械業界」の現状を簡潔かつ網羅的に解説し,就職・転職にあたっての業界研究で役立つ書籍です。

-

-54歳の私の母は、見かけがとても若いのがウリ!「今日さぁー、30代に見えるっていわれちゃったァ」ってキャピっているうちはよかったんだけど、シミを取り、あごと唇にヒアルロン酸を注入! それもパート先の若い男の子に恋をしたから。さらに母は、顔にメスを入れることを決断し――!? 無謀な美容整形で不幸になった母の嘆きを描いた表題作「整形依存ババア~私の顔を返して!~」のほか、1980年代、中国の寒村からのお見合いツアーで知り合った中国人女性に父親が詐欺にあった体験を描く「儚き夢」、思春期の息子の自慰をコントロールした、母から息子への性虐待を告発する「嫌な姑」、風俗嬢がホストに入れあげて貯金3千8百万を使い果たした悔恨談「愛をちょうだい」、性格の悪すぎる姑を悔恨させた冴えた主婦のキワキワのやり口を描いた「いびられ嫁の逆襲」を収録。どこから読んでも、世の中が怖い! 全国から届いたショーゲキ実話のコミカライズをお楽しみください!

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 アメリカの公立学校に小・中・高校、3人のわが子を通わせた体験をもとに、日本の教育の姿を浮かびあがらせる。いじめ、管理主義、学力、戦争、能力別指導など11のテーマをとりあげ、よさも悪さも含め、その違いをくらべることで、日本の教育を改める方途をさぐる。【電子化へのメッセージ】 “星条旗と日の丸”を1987年に出版してから27年が過ぎました。2014年の今、なぜ、古い本を電子ブックとして再度出版するのか、皆様にお伝えしたいと考えます。 何よりも、議論を避ける風潮が日本社会に1980年代よりも広がっているのではないかと危惧しています。日本の政府は総理大臣を先頭に、議論を避けながら憲法9条の解釈変更を強行しました。この本で報告しましたように、米国の学校教育は小学校から大学まで、議論しながら学ぶ伝統があります。インターネットを通じてニュースが瞬時に世界を駆け巡る今、議論を避けた日本の憲法解釈変更を米国市民は驚いて見つめているでしょう。日本の若者が日本の政権発信のネット情報を無批判に読んでいると、グローバル化の時代に対応する力を得ることはできないのではないでしょうか。 一方、グローバル化の時代だから英語教育開始を低年齢化しよう、という政府の新しい教育方針が報道されています。日本では昔から、日本人は英語の読み書きはできるけれども聞く、話すが不得手だと言われてきました。しかし、学校教育だけで英語を学んだ日本人が最も苦手なのは英語で自分の考えを論理的に書くことでしょう。学校では、和文英訳が英語を書くことだと思われているふしがありますが、個の主張を育てる指導体制が無い日本の学校教育で、たとえ小学一年生から英語を教えても論理的な英語で文章を作れるようにはならない。英語を話す力を育てることについても、主張がなければコミュニケーションは成り立たない。英語で話すためには個の主張を持つことが必要だということです。あいさつやあいづちを打つことが英語でできても、話し合いにはならない。日本の子ども達、若者たちは、日本と世界の今を論理的に考えることが必要です。 私の子ども達が通った米国の小学校で、日本による真珠湾攻撃は毎年復習される項目でしたが、日本の子どもたちはこの事実をほとんど教えられず、むしろ広島長崎の被爆や8月15日の“終戦”記念日が知られています。米国の高校の歴史教科書にも、ヴィエトナム戦争で米軍が何をしたかを明確に記載しないものがありました。日本だけでなく米国でも自国の歴史教科書を美化したいという意図があるのでしょう。しかし、本を沢山読ませ、考えさせ、書かせるという米国の学校では、教科書編集者の意図を生徒は批判的に検討することができます。一方、日本の学校の歴史教育は、相変わらず受験をにらんだ暗記中心です。この危惧が、この本を再度世に送る所以です。なお、本文の以下のページに用いた“母国語”という表現を“母語”と訂正できればと願っています。 P. 61, p. 63, p. 213 2014年7月7日 著者

-

-

-

3.0【内容紹介】 「プチ起業」は、元手もかからず、時間と場所も自由! オンラインで、あなたの知識やスキルを必要としている人に教えてみませんか この本は、経済的に楽になりたいと考えている会社員や主婦が、起業、それも大それたことではなく、自宅で得意なことを人に教えるような「プチ起業」をして、自然と月に5万円、稼げるようになるお手伝いをする本です この本では、起業の準備として (1)全体像をつかむこと (2)それぞれのステップでやることの「意味」を知ること (3)理論に沿った流れで売れる仕組みを作ること これらを理解して覚えられるようになっています。 ひとつずつ準備を進めていくことで、「プチ起業」が成功するための知識、スキル、マインドをくまなくお伝えしていく「世界一やさしい教科書」です。 【著者紹介】 [著]上野 ハジメ(Hajime Ueno) プレミアライフデザイン協会代表/ライフコーチ/プチ起業コーチ 1980年代から10年間ほど、バブル全盛の広告業界で働いた後、1994年にハワイに移住。MBA(経営修士号)を取得し、マーケティング会社の副社長に就任。2001年、ウェブメディア&雑誌事業運営会社の社長・編集長に就任。赤字1億円のスタートアップをわずか3年で黒字化に導く。 2011年LAに移住し、世界No.1規模の在住日本人向け情報誌の社長・編集局長に就任。日米5拠点50名の社員と5億円事業を展開。 性別や年齢を問わないフラットな社会で多様な価値観に触れ、ゲイであることをオープンにしながらコミュニティリーダーとして活躍。女性やマイノリティの可能性を引き出しエンパワメントするエキスパートとなる。 2014年ライフコーチとして独立。2018年からは全米移住率No.1のテキサス州ダラス郊外都市に拠点を移し、最高月商1700万円の講座ビジネスを展開。人気講座は、月5万円の収入を実現するプチ起業入門者用「マイベイビーステップ」、使命を知って自分らしい未来をデザインする「未来ミッション実現アカデミー」、コピーライティング脳を瞬速でインストールして集客・販売の悩みを解決する「瞬コピ」ほか。 2022年「プレミアライフデザイン協会」設立。QOL、ウェルビーイング、上質で自分らしい、物心両面の豊かさ実現を提唱している。 【目次抜粋】 プロローグ◆3ヶ月で自然と月5万円稼げるようになる「プチ起業」のすすめ STEP1◆プチ起業がうまくいく考え方vs失敗する考え方 STEP2◆普通の主婦でも自然とできるパソコン周りの「準備」 ◆Facebookを始めてみよう STEP4◆無理せず自然と5万円稼げるようになる「商品づくり」 STEP5◆欲しいお客様が自然と集まって売れる「体験会」の開き方 エピローグ◆プチ起業をやめたくなったときに読んでください

-

-最も広告が輝いていた1980年代。世界中の街頭広告をコレクションし、さまざまな解説を加えた広告図鑑。 1980年代、世界各国を旅しながら、街角でランダムに切り取っていった街頭広告のビジュアル図鑑。だれもが日常的に目にする街頭広告から、その国や地域の人々の姿、考え方、感受性、夢や絶望などを短くコメントしたビジュアル付きのエッセイ集。 【目次】 ・前書き ・ジャパニーズ・イメージ ・パブリック・イメージ ・各国別街頭広告図鑑 アメリカ合衆国/イギリス・アイルランド/フランス/西ドイツ(ベルリン)/ソビエト連邦/スイス/ギリシア/イタリア/インド/タイ/フィリピン/中華民国 ・都市の貌、ウォールペインティング ・あとがき 【著者】 小田切慎平 昭和30年(1955)愛知県生まれ。早稲田大学第一文学部フランス部文学専攻卒業。広告会社、TV番組制作会社、クラシック音楽事務所勤務を経て、現在は原稿書きがメイン。取材記者、編集者、写真家、脚本家など、多方面で活動中。著書、翻訳書、編集書など多数。

-

4.0ジョブズから子どもたちへの熱いメッセージ パソコンやラップトップ、MP3プレーヤーやスマートフォンは、いまや私たちの生活には欠かせないものとなっていますが、どれもわずか30年前には存在しませんでした。すべては、スティーブ・ジョブズが21歳の時に、親友とアップルコンピュータという会社を創設したことから始まります。このときジョブズは、コンピュータはいずれ一般家庭にまで広まると考えていました。1980年代当時、それは、誰にも想像もできないことでした。 本書は、そんな誰も考えなかったようなことを実現し、いとも簡単にやってのけた天才ジョブズの伝記の決定版です。 ジョブズは、何にインスパイアされたのか? どうやってこの仕事をしてきたのか? また、何が彼を突き動かしていたのか? この本の中に、革新者であり、反逆児であり、天才児のジョブズのすべてがあります。 彼の残した言葉の一つ一つは、子どもたちに生きる勇気を、未知の世界を開拓する勇気を与えてくれるでしょう。そして「芸術と科学の交差点」で、それまで誰も想像したことがなかった全く新しい製品を生み出し、世界を変えるために挑戦を続けてきた、ジョブズのすごさに感動を覚えるでしょう。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 M4カービンやグロック17といった最新の銃器が人気のある一方で、第二次世界大戦後から1980年代にかけて製造された銃器はいまだに根強い人気を誇っており、それらを再現したエアガン・モデルガンの新製品が各社から毎年コンスタントに発売されている。 そうした最新の銃器よりは古く、西部開拓時代~第二次世界大戦前に製造された銃器よりは新しい、いわゆる「ネオクラシック」な銃器を取り上げるのが本書である。 今回は40~50歳代の方たちが子供時代や青春時代を過ごした1970年~80年代にかけて上映・放映された映画やTVドラマ、アニメなどに登場する主人公(ヒーロー)が持っていたハンドガンやライフルをフィーチャー。 それらの実銃の特徴はもちろん、エアガン・モデルガンも紹介。映画やTVドラマの解説、80年代における日本のプロップガン事情も併せて掲載する。 【主な掲載銃】 ●S&W M29(ダーティハリー) ●コルトパイソン(刑事スタスキー&ハッチ、シティハンター) ●S&W M19(ルパン三世) ●ベレッタM92F(ダイ・ハード、リーサルウェポン、男たちの挽歌) ●コルトガバメント(作品多数) ●ブローニングハイパワー(ビバリーヒルズ・コップ) ●ワルサーP38(ルパン三世) ●H&K MP5(ダイ・ハード) ●M16(ベトナム戦争映画全般) ●SPAS12(ターミネーター)

-

3.5「あのころの未来」を、私たちは生きている。 伝説のマーケティング雑誌「アクロス」元編集長の時代を読み解く視点 1980年代を知れば、2030年が見えてくる! ■「シンプルな消費者」と「クールな支配者」の時代 平成時代はバブル時代との対比で語られることが多い。だが私にいわせれば、バブル時代は非常に特殊な時代であって、一九八〇年代の前半には、平成時代につながる価値観、生活文化の芽生えがあったと思う。私が一九八二年から一九九〇年まで編集部に在籍していた雑誌『アクロス』が一九八〇年代を象徴する雑誌であること、時代の三歩先を予測する雑誌であったことは自他共に認めるものであり、一九八〇年代という時代を知る上では、最も効率的な資料である。そこから平成三〇年を経た現代につながるテーマを見つけ、近未来を予測していく、というのが本書のつくりである。(「はじめに」より) 【目次】 第一章 記号の消費から交換の消費へ 第二章 豊かな社会から小さな幸福へ 第三章 格差社会に破れた人々の反動化 第四章 一夫一婦制の終わり 第五章 街は屋台と市場になる 第六章 虚構化する都市と縄文回帰 第七章 知性からの逃走と呪術への解放 第八章 柔らかい全体主義

-

-

-

4.3◎なぜ日本テレビは勝ち続けるのか?◎ 「1994年‐2003年、2011年‐2017年、視聴率トップ。 すべてはフジテレビを逆転した94年に始まった。」 1994年、日本テレビがフジテレビを逆転した――。 フジはそれまで12年間に渡り、年間視聴率三冠王者に君臨し続けてきた絶対王者だ。 対する日本テレビは1980年代に入り、在京キー局の中で三位が定位置になり、 ひどい時は最下位がすぐ背中に迫ることも。 テレビ草創期に黄金時代を築いた日テレは苦汁をなめ続けていた。 そんななか、30代を中心とした新世代の作り手たちが原動力となり「逆襲」が始まる。 “失敗”を重ねてきたテレビ屋たちは、いかにして絶対王者を破ったのか。 『投稿!特ホウ王国』『電波少年』『クイズ世界はSHOW by ショーバイ!!』『THE夜もヒッパレ』『マジカル頭脳パワー!』『恋のから騒ぎ』など伝説的なバラエティ番組はいかに作り上げられたのか。 当時のクリエイターたちの証言からその奮闘の軌跡を追い、 今やテレビ界を支える日本テレビ「最強バラエティのDNA」に迫る。

-

4.0「お金の流れ」がわかれば「世界の流れ」が見えてくる! 銀行が発行する貨幣がどのようにして「価値」を持つようになったか? 「世界初の株式会社」がオランダで生まれたのはどうして? 1980年代に日本でバブルが起こった背景とは? 19世紀初め、なぜ、軍事力で劣るイギリスが戦争に勝つことができたのか? アフターコロナの世界経済はどのようになっていくか? ……「最も信頼されるアナリスト」にも選ばれた韓国最高峰の経済学者が、古今東西を縦横無尽に行き交いながらひもとく「お金の歴史」。 過去実際に起こった55の出来事と、それがもたらした歴史的変化を手がかりに、豊富な参考資料と図表を交えて「時代の大きな流れ」を立体的かつ具体的に説く。 「お金」と「歴史」の教養がいっぺんに身につく画期的な1冊!

-

4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 アメリカの有人宇宙飛行は「マーキュリー計画」から始まりました。1961年5月、アラン・シェパードが乗ったフリーダム7が弾道飛行に成功し、アメリカの有人宇宙飛行がスタートしたのです。その後、ジェミニ計画、アポロ計画を経て、1980年代からはスペースシャトルの飛行が始まります。90年代後半からは国際宇宙ステーションの建設も始まりました。本書は、これまでのアメリカの有人宇宙飛行のそのような歩みを振り返る写真集です。なお本書には、弊社刊行の以下の電子書籍の内容を含んでいます。すでにそれらの書籍をご購入済みの方は、ご了承の上、お求めください。『ISS 国際宇宙ステーション 完成への軌跡:ダイジェスト写真集』『アポロ月面着陸:ダイジェスト写真集』『スペースシャトル:ダイジェスト写真集』 ▼内容一覧 マーキュリー/ジェミニ (初期の計画)、アポロ (月面着陸ミッションを中心に紹介)、スカイラブ/アポロ・ソユーズ、スペースシャトル (主なミッションを紹介)、国際宇宙ステーション (完成への軌跡を写真でたどる)

-

4.6福島県いわき市の実業家・志賀忠重と、中国福建省出身の世界的現代美術家、蔡國強。二人は、1980年代にいわきで出会い、数々の驚くべき「作品」を生み出してきた。そんな二人の最大の作品が、東日本大震災後に制作した「いわき回廊美術館」。その周辺の山々では、志賀が、99,000本の桜を250年かけて植樹する「いわき万本桜プロジェクト」を進めている。原発という「負の遺産」を残したことを激しく悔いて、未来のいわきを世界に誇れる場所にするために。型破りな二人の巨人の足跡を辿りながら、美術、ひいては「文化」の底力を問う。スタジオジブリ・鈴木敏夫氏絶賛! 第16回開高健ノンフィクション賞受賞作。

-

-5年前、話題沸騰した『跳ね馬を2000台直したメカによる フェラーリ・メカニカル・バイブル』が、増補改訂されあらたに登場!! 決定版にして永久保存版! オールカラー 図版293点収録 最近のフェラーリは多くの顧客を獲得するために、重整備を必要とするエンジントラブルはほとんどなくなっています。一方で、F1そしてDCTによるパドルシフトや複雑な電子制御の部分が増えています。そして、ダウンサイズターボ搭載の488、V8トリブート、ポルトフィーノ、ローマ、6気筒の296GTB、またV12の812スーパーファースト、ハイブリッドのSF90など新しいモデルも続々登場しました。こういったニューモデルへの記述を追加。一方で、昔からのオールド・フェラーリ人気もますます高まり、今後のメンテナンスの要諦についても、新しい知見を収録。 F1直系をうたうスポーツカーの最高峰に立つフェラーリの神秘のヴェールを剥ぐ。本書は、1980年代以降のモデルごとの特徴や出やすいトラブル、珍しいトラブルやその対処法、F1トランスミッション、デフ、エンジンなどを解説。メンテナンス方法、サスペンション、カーボンブレーキ、アルミ、FRP、カーボンなどのボディの特徴、コンピュータ制御などなど。 オーナー、オーナー予備軍、あこがれている人々が抱く疑問に対して、経験豊富なメカニックが丁寧な解説と対応を惜しみなく教示! 【目次】 はじめに 増補改訂版に寄せて 第零章 フェラーリ概論 フェラーリの長所と短所 第一章 エンジン 1 エンジンの構造 2 V8編 3 V12編 4 エンジン関連の注意事項 第二章 トランスミッション 1 トランスミッションの基本 2 F1システム 第三章 カロッツェリア 1 外装編 2 内装編 第四章 電装系 第五章 足回り 1 タイヤとホイール 2 サスペンション 3 ブレーキ 第六章 その他 旧車の注意点――取扱いと購入 高リスク・高コストのトラブル予想 エアバッグ フェラーリの方向転換――カリフォルニアの意味論 ダウンフォースと空力処理 拡大する新車オプション 定期メンテナンスの勧め 純正部品・社外部品・ワンオフ部品 部品価格 入手性と選択基準 部品屋さん選びの基準 賢い部品流用術 工賃の謎 診断作業・調整作業の工賃 安い車には訳がある などなど あとがき

-

-「過剰」「蕩尽」「パンツ」というキーワードで、ヒトの本質を平易な言葉で解明した名著の増補版。 1980年代初頭、栗本慎一郎が一躍時代の寵児に躍り出る契機となった名著に16頁分を加筆した増補版。ヒトの社会に充満する混乱を解きほぐすために、あらゆる学問界の障壁を取り払い、「過剰」「蕩尽」「パンツ」というキーワードで、ヒトの本質を平易な言葉で解明した本書の魅力は今なお色褪せない。 【目次】 新版へのまえがき 旧版へのまえがき 第一章 人間は知恵ある生物か 第二章 おカネという名のパンツ 第三章 パンツという名のパンツ 第四章 神経症という名のパンツ 第五章 法律という名のパンツ 第六章 道徳という名のパンツ 第七章 すべては「内なる知」によって決められるべきだ 追補 信念の世紀は終わり、生命の世紀が始まった 【著者】 栗本慎一郎 1941(昭和16)年東京生まれ。経済学者、評論家。硬軟両領域で活躍。 慶応義塾大学大学院経済学研究科博士課程修了。 天理大学専任講師から奈良県立短大助教授、ノースウェスタン大学客員教授、明治大学法学部教授、帝京大学・拓殖大学客員教授、東京農業大学教授、有明教育芸術短期大学学長等を歴任。元衆議院議員。大学総合研究所顧問。 著書『経済人類学』(東洋経済新報社)、『幻想としての経済』、『光の都市 闇の都市』(共に青土社)、『パンツをはいたサル』(光文社)、『パンツを脱いだサル』(現代書館)他多数。

-

4.01980年代、トレード心理学は未知の分野であった。創始者の一人であるマーク・ダグラスは当時から、今日ではよく知られているこの分野に多くのトレーダーを導いてきた。彼が得意なのはトレードの本質を明らかにすることであり、本書でもその本領を遺憾なく発揮している。そのために、値動きや建玉を実用的に定義しているだけではない。市場が実際にどういう働きをしていて、それはなぜなのかについて、一般に信じられている考えの多くを退けてもいる。どれだけの人が、自分の反対側にもトレードをしている生身の人間がいると意識しているだろうか。また、トレードはコンピューター「ゲーム」にすぎないと誤解している人がどれだけいるだろうか。読者はトレード心理学の大家の一人による本書によって、ようやく理解するだろう。相場を絶えず動かし変動させるものは何なのかを。また、マーケットは世界中でトレードをしているすべての人の純粋なエネルギー――彼らがマウスをクリックするたびに発するエネルギーや信念――でいかに支えられているかを。本書を読めば、着実に利益を増やしていくために何をすべきか、どういう考え方をすべきかについて、すべての人の迷いを消し去ってくれるだろう。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 対外不均衡のダイナミズムを核に、世界経済の変貌の源流を解明する。 ●1980年代には先進国と新興国・発展途上国の両地域間での経常収支の不均衡は顕著には見られない。しかし1990年代に入ると、先進国では経常収支黒字が、新興国・発展途上国では経常収支赤字が持続しはじめている。そして1998年のアジア通貨危機以降、これまで赤字基調であった新興国・発展途上国は一転して黒字となり、以降急速に黒字を増加させはじめている。 他方、先進国では逆に赤字となりはじめ、赤字額は毎年増加している。そして2000年代前半に入り、不均衡は一段と拡大している。このように今日の世界経済では、従来とは異なる新たな対外不均衡が出現し、「グローバル・インバランス」として衆目を集めている。 ●経常収支を貯蓄・投資バランスとしてとらえる時、このような経常収支の推移の背後には、各国の家計、企業、政府といった経済主体の行動様式の変化が生じていたと考えられる。つまり各国の消費や貯蓄、投資の決定メカニズムとはどのようなものなのか、そのメカニズムはどのように変化しているのか、という点を精緻に考察していくことによって、経常収支の動向、ひいては世界経済の変化の特徴を、より鮮明に浮き彫りにすることができるはずである。 ●マクロ経済学の潮流を踏まえた、10年にわたる研究成果の結実。 序 章 本書の目的と構成 第1章 世界経済の新たな潮流:国際金融市場の統合と対外不均衡の拡大 第2章 金融の自由化・国際化の進展:1980年代以降の軌跡 第3章 対外不均衡の理論(1):基礎的モデルの展開 第4章 対外不均衡の理論(2):新しいモデルの発展 第5章 貯蓄のダイナミズム:部門別貯蓄の代替性 第6章 消費行動のダイナミズム:流動性制約とマクロ経済 第7章 投資のダイナミズム:開放経済における資本ストック調整 第8章 政府活動のダイナミズム:双子の赤字の発生可能性 など。

-

3.82億150万年前(三畳紀末期)の地球で、陸も海も関係なく、80%もの生物種が一斉に消えた。世界中の地層に記録されたその大事件を「三畳紀末大量絶滅」という。このとき、いったい何が起きたのか? 気鋭の地質学者が、まったく新しい「絶滅論」を提唱する。 【おもな内容】 プロローグ 大地 1980年代、ヨーロッパやアメリカから鳥たちの異変の報告が相次いだ。殻が不完全な卵の産卵率はなぜ急上昇したのか? その原因は大地の変化にあった。 第1章 異変 ニューカレドニアには、三畳紀末の海で形成された地層がある。三畳紀末に起きた異変の謎を解く、最初の手がかりだ。生物が小型化し、絶滅した世界「スモールワールド」が見えてきた。 第2章 混沌 ロッキー山脈の東端、ブラックベアリッジという丘陵地にも三畳紀の海の地層がある。そこでは、海退、酸性化、無酸素化という多様な環境変化の記録が見つかった。この混沌の中に大量絶滅の原因が隠されているのだろうか? 第3章 犯人 三畳紀末のさまざまな環境変化を引き起こした有力な容疑者は、巨大隕石と史上最大規模の火成活動。広範囲で見つかる海底地滑りの証拠は、犯人特定につながるか? 第4章 指紋 世界中の地層を対比するには、時間の物差しが必要だ。その目盛りとして、炭素同位体比という「元素の指紋」が使える。海洋の異変、生物の小型化と絶滅、そして地層から見つかった3つの目盛りはどのような順で並ぶのか? 第5章 連鎖 三畳紀末大量絶滅を説明する美しい理論が発表された。それは、二酸化炭素が形を変えながら大気・大地・海洋を変化させていく「連鎖モデル」だ。謎はすべて解けた……のか? 第6章 疑惑 オーストリア・タトラ山脈で見られる三畳紀末の地層には、生命活動の豊かな海と突発的絶滅が記録されていた。連鎖モデルへの疑惑が湧く。二酸化炭素のリレーでは「遅すぎる」! 第7章 消失 化石に記録された三畳紀の海水温が、驚くべき温暖化を示した。温暖化は生物の小型化をもたらしうる。さらに、2つの新しい異変が見つかる。海で生物が小型化したとき、陸地では森と土壌が消失していた。 第8章 限界 どれだけ暑く、湿度が高ければ、生き物は死にはじめるのか? スモールワールドは、極端な温暖化が生命の限界を超えた世界だったのかもしれない。 第9章 境界 現在の地球では、「第六の大量絶滅」が進行中だという。それは本当なのか。環境変化がどの境界を越えると、大量絶滅が起きるのだろうか。 エピローグ 深海 岐阜県の木曽川沿いには、三畳紀末の深海で形成された地層がある。そこで見つかる化石は、何かがおかしい。新たな謎が立ち上がる。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 1980年代、アメリカで登場し、やがて世界を席巻した「タクティカルナイフ」。どこまでも機能的であることを第一義とした道具であるタクティカルナイフを、エマーソンに始まり、ストライダー、スティーブ・ライアン、トニー・マーフィオン…レジェンダリーな作家たちのマスターピースをはじめ、ファクトリー製品も紹介しながら、その足跡を紐解く。

-

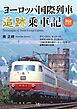

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 1956~1991年にかけて西ヨーロッパを走ったTEE(Trans Europ Express)、ヨーロッパ国際急行。1970~1980年代に南 正時氏が実際に乗車取材し、また沿線で走行シーンを撮影した、とても貴重な写真を数多く掲載しています。そこにはヨーロッパらしい美しい駅、食堂車のウエイターの姿、展望車を楽しむ人々、陽気な運転士や彼らに案内された運転台など、臨場感あふれる光景が広がっています。車内外に渡る写真を時刻表とともに時系列で取り上げることで、もう二度と乗ることのできない、約40年前の貴重なヨーロッパ国際急行が蘇る一冊です。 【目次】 ●TEE主要路線図 ●1957年~1991年、 TEE の誕生から衰退まで <Chapter 1 西ドイツ車両のTEE> <Chapter 2 フランス車両のTEE> <Chapter 3 イタリア車両のTEE> <Chapter 4 スペイン車両のTEE> <Chapter 5 スイス車両のTEE> <Chapter 6 TEE車両カタログ> <Chapter 7 TEEと同年代を走ったヨーロッパ国際列車>

-

-

-

4.0

-

-“期待を超える感動”で、 リピーターの絶えない人気旅館をつくる わずか5室の小さな民宿を 部屋数56室の人気旅館に生まれ変わらせた 二代目経営者の経営戦略とは—— ------------------------------------------------------ 旅館はただ宿泊するためだけの施設ではなく、最高の旅を彩る日本独自の伝統文化の一部として、長くたくさんの人たちに親しまれてきました。 しかし、近年では外資系の高級ホテルや全国均一のサービスを提供するチェーン系のホテルなどに埋もれ、旅館は衰退の一途をたどっています。1980年代には8万軒を超えていた旅館の数は、2016年には4万軒を切り半分以下にまで減りました。 著者は、旅館衰退の原因は高度経済成長期に団体客に依存し、個人客をないがしろにしてしまったことにあるといいます。食事の部屋出しをやめて宴会場での提供に変更したり、客室係(仲居)をなくしたりするなど効率化だけを追い求め、接客や料理、設備、サービスは画一化されていきました。旅館らしさのない旅館はただの宿泊施設であり、ブランド化された外資系高級ホテルや価格の安いチェーン系ホテルと戦っても勝ち目はない——日本独自の旅館文化を支えるおもてなしの精神を失ってしまったことこそが、旅館業界衰退の原因だというのが著者の考えです。 著者が経営する伊豆・稲取の温泉旅館「食べるお宿浜の湯」は、もともとわずか5室の小さな民宿でしたが、創業以来改築や増築を重ね、旅館の平均部屋数が約18室といわれているなか、56室という規模にまで拡大してきました。常に多くの宿泊客を迎え、日本でも有数の高いリピート率と客室稼働率を誇る旅館としての地位を築いています。 業界全体が苦戦しているにもかかわらず、規模を拡大し満室を維持できている理由は、従業員全員が本物のおもてなしとは何かを追求し、「変わらない感動」と「新たな感動」を提供し続けてきたことにあると著者は主張します。変わらない感動とは、最高の接客でお客様をお迎えし、いつ訪れてもすばらしい接客が受けられるという安心感を得てもらうことです。浜の湯では日本旅館の特徴ともいえる食事の部屋出しと仲居の担当制に徹底してこだわり、一人ひとりに合わせた細やかな心遣いで最高の接客を追求しています。 新たな感動とは、訪れるたびに前回までとは違った新鮮さを感じてもらうことです。季節にあわせてこまめに献立を変えたり、露天風呂付き客室の増室をしたりといった前回とは違った愉しみを提供する努力と工夫の積み重ねが、お客様の「また来たい」という想いを生み出すのです。 本書では、浜の湯が実践してきたさまざまな取り組みを通して、旅館経営に欠かすことのできない「おもてなし」について詳しく解説しています。旅館経営者をはじめ、観光業・サービス業に興味があるさまざまな人にとって、ホスピタリティを向上させるヒントとなる一冊です。

-

4.3トフラーなら「この波」を予測したはずだ。 なぜ日本人の給料は上がらないのか? それは「第4の波」を理解していないからだ――。 かつて未来学者のアルビン・トフラーは、世界的ベストセラー『第3の波』において、近現代の文明を支配していた巨大な潮流と、1980年代以降の世界の変化の波を、ものの見事に分析してみせた。「第1の波」=農業革命、「第2の波」=産業革命に続き、「第3の波」=情報革命によってもたらされる情報化社会の到来を予見したのだった。 そして今、トフラーと親交があり、互いを認め合った世界的経営コンサルタントが、畏友の考え方をヒントにして、最新の世界潮流を解説する――。 〈現在は、トフラー氏が生きていた時代には予想すらされていなかった技術やシステムが登場し、「第4の波」というべき全く新しい社会が到来している。もし今もトフラー氏が生きていたら、この「第4の波」について考察し、新たな著書を執筆していたに違いない。だから、亡き友に代わって私がそのテーマに取り組みたいと考えたのである。〉――プロローグ 「第4の波」とは何か? それは21世紀に入って劇的に進化した「AI(人工知能)&スマホ革命」が世の中にもたらす変化であり、21世紀は、いち早くこの波の特徴を捉えた者が富を独占する。だが、AIが人類の知能を超える「シンギュラリティ(技術的特異点)」へと達する「第4の波」の後半には、大規模なレイオフ(解雇)が発生すると予想される。 果たして、この「第4の波」の激変の中で活躍できるのは、どのような人材なのか? そして、AIに置き換えられない仕事とは――。 21世紀に生き残るために、来たるべき未来の「図式」を提示する「希望の書」。 (底本 2023年2月発売作品)

-

5.0還暦&プロレスデビュー40周年記念本! 1980年代、全日本女子プロレスでデビューし、極悪同盟を率いて、クラッシュギャルズとの抗争を繰り広げたダンプ松本。今だから話せる当時の裏話や、本人が抱えてきた心の葛藤や父親への思い。現在からは想像もつかない程の過酷な状況下で、彼女が何を思って過ごしてきたのか。そんな熱くひたむきな思いが伝わってくる一冊です。 ※この作品はカラー写真が含まれます。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「地球とぼくらのジャムセッション」は、キープ協会が環境教育の事業を始めた頃(1985年~1988年)、「エコロジーキャンプ」など大人対象・3泊4日・30人規模で実施された「環境教育ワークショップ」の記録です。 「エコロジーキャンプ」は、この初期の3年間で大きく変化しました。ただただ、自然の知識を参加者に一方的に伝えていた最初の数回から、次第に参加者主体の参加型ワークショップという手法に変化してゆく時期でもありました。「もっと参加者を信用すれば良いんだよ」とは、この冊子の編集に中心的に関わってくれた下中菜穂子さんの当時の言葉です。この冊子は参加者を徐々にスタッフに取り込みながら変化し続けた「環境教育ワークショップ」の初期の様子を48ページに編集したものです。 当時数百冊しか印刷されず、一部の関係者の目にしかとまらなかったこの冊子を、四半世紀ぶりに世に出したいと思いました。環境教育に最近取り組み始めた方、これから関わろうと考えている方たちに、日本の自然体験型の環境教育プログラムがどのようにして始まったのかを知る手がかりを渡したいと思い、再出版することにしました。1980年代後半の環境教育への挑戦の記録が、より多くの方の目に触れることを期待しています。

-

4.0「anan」「BRUTUS」「POPEYE」日本の出版文化の一時代を築いた雑誌を生み出したアートディレクターであり、数々の名作絵本の作者としても知られる堀内誠一。エディトリアルデザインの先駆者であり、天才と呼ばれた著者が、戦前から1980年代までの雑誌と絵本作りの現場を生き生きと語る唯一の自伝が初の文庫化。各方面で活躍したクリエイターたちとの交遊録も必見。

-

5.0正しく知ると、向き合い方も見えてくる。 グローバルビジネスにおいて存在感を高める中国。 しかし、GDPなどのマクロなデータや、 アリババやジャック・マーなど、 特定の企業に着目するだけでは見えないものがある。 アリババ、レノボ、ファーウェイ、ハイアール、バンケ…… 急成長する中国企業のダイナミズムを、 世界最高峰のビジネススクールの経営学者が徹底解剖。 中国企業の経営について知りたければこの1冊! 早稲田大学の池上重輔教授による監訳・まえがき。 『チャイナ・ウェイ』はアリババの馬雲(ジャック・マー)や、 レノボの柳伝志(リウ・チュワンジー)などの 中国トップ企業のビジネスリーダー72名に対するインタビューと、 著者たちによる綿密な分析と考察を中心に構成されている。 中国のビジネスリーダーに関してこれほど包括的に研究し、 彼らの思考と行動パターン、 そしてリーダーシップの特質について説かれた本はおそらく世界初であろう。 ――池上重輔(早稲田大学教授、本書監訳者) 目次 監訳者によるまえがき 第1章 序論 アメリカ流ではなく ・中国の重要性 ・チャイナ・ウェイを理解する ・中国の巨富の創造者たち 第2章 自力での進路開拓 ・1980年代と1990年代の中国の事業環境 ・試行錯誤の果てに ・柳伝志のレノボ創業 ・中国を飛び出したレジェンド ・王石のバンケ創業 ・商社 ・事業転換 ・王石の新たな組織構造 ・中国のその他の億万長者 ・ハナジー創業で中国一の大富豪になった李河君 ・欧米の影響 ・結論 ・巨富の創造者たちが語る「自力での進路開拓」 第3章 学習する企業 ・自己管理型学習 ・幹部候補向けの学習体験 ・企業の学習の源泉 ・リーダーシップ・コーチング ・学習への説明責任 ・覆盤 ・結論 ・巨富の創造者たちが語る「学習する企業」 第4章 長期的な勝負を見すえた敏捷な戦略 ・アリババの敏捷性 ・分権化した組織体制 ・はるか先を見すえるバンケ ・25% ・質の高い成長 ・パートナーとともに成長する ・清廉さで導く ・リスクと失敗 ・結論 ・巨富の創造者たちが語る「敏捷な戦略」 第5章 人材管理 ・共産党における人材管理の発展 ・共産党に起源を持つ人材管理 ・実力主義と職の安定性 ・職場の教育とトレーニング ・文化的支柱 ・会社独自の文化 ・人による管理 ・イノベーションによる管理 ・結論 ・巨富の創造者たちが語る「人材管理」 第6章 トップが絶対権力者 ・ハイアールグループを変容させる張瑞敏 ・ビッグ・ボスの権力 ・人格 ・謙虚でありつつも大胆に ・階層主義と現場主義 ・粘着剤としての文化 ・ボスの追放 ・結論 ・巨富の創造者たちが語る「ビッグ・ボス」 第7章 成長が金科玉条 ・成長の要因 ・何のための成長か ・成長のための政府 ・人間関係は私から公へ ・海外進出 ・中国の成長減速はそれほど悪いことか ・結論 ・巨富の創造者たちが語る「金科玉条としての成長」 第8章 パートナーシップとしてのガバナンス ・コーポレートガバナンスの歴史が浅い中国 ・中国のコーポレートガバナンスの特徴 ・中国流のガバナンス ・監視役としての役員会 ・企業リーダーシップにとってのコーポレートガバナンス ・結論 ・巨富の創造者たちが語る「パートナーシップとしてのガバナンス」 第9章 独自性は何か、持続性があるのは何か ・学習の重要性 ・知識の呪い ・政府とビジネス ・ボス ・株主の立場 ・創業者の引退問題 ・中国人リーダーの教訓から欧米が学べること ・永続的なものは何か ・結論 ・巨富の創造者たちが語る独自性は何か、持続性があるのは何か 付録1 チャイナ・ウェイの成長 付録2 インタビューした中国人ビジネスリーダー 謝辞 参考文献 原注

-

-1970年代から1980年代半ばに渡り撮影された、日本各地の子供たち。収録された作品は、登場する子供たちのどこかに、見る人自身の幼年時代を思い起こさせる。なかには現代ではお目にかかることはできないだろう、時代を背負った姿もあり、もう戻れない日々が詰め込まれている。初期から現在までの作品より、写真集未収録作品を多数含む、“全て”の大人が持っていた幼年時代をテーマとした、須田一政の写真集。 須田一政 1940年東京都生まれ。62年に東京綜合写真専門学校を卒業。67年より寺山修司が主宰する演劇実験室「天井桟敷」の専属カメラマンとなる。71年よりフリーランスの写真家として活動を開始。76年、「風姿花伝」にて日本写真協会新人賞を受賞し、一躍注目を浴びる。近年の作品集に『私家版・無名の男女』、『Early Works』、『Childhood Days』など。

-

-沖縄県発・おきなわ文庫シリーズ 「ここ十年来の沖縄と中国・福建省の学術交流はめざましい成果を挙げてきた。双方の研究者の間で、情報交換・討論もしばしば行われるようになっており、新しい動きが活発となった。こうした学術交流における中国側の中心的な担い手が、本書の著者である。 早い時期から琉球との交流史に関心を持ち、数多くの優れた論文を発表している。とくに、福建省に存在する琉球人墓群の調査・研究に関する著者の仕事は、沖縄側にとって大きな刺激となった。本書は、中国人研究者の優れた成果を翻訳し、広く県民に提供する初の試みである、今後の沖縄と中国の交流にとって画期となる出版といえよう。-1991年作品紹介文―」 著者は福州市出身の徐恭生氏。本書は徐恭生氏が1980年代に著した中国と琉球の交流史に関する論文を日本語に翻訳し一書に構成したものである。翻訳にあたっては引用の漢文史料はすべて読み下し文にし、写真や表などを多く掲載してできる限り読みやすい文体にしている。翻訳者は共に琉球大学名誉教授である西里喜行氏と上里賢一氏。約20数年の時を経て大幅に加筆・修正を施した電子復刻版。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 1980年代後半の資産インフレとその後のデフレ経済は、日本経済を20年にわたって振り回し、景気の沈滞につなげてしまった。今、超金融緩和の時代を迎え、久しぶりに明るい未来に期待をつなぐ向きも強いが、資産インフレ・デフレはいったん引き起こされると正常な状態への回帰は資産・負債の調整速度が低いだけに、社会経済に長期間にわたり多大の摩擦と犠牲とを強いる。こうした観点から、長期はともかくとして、短期的、中期的には、大都市圏を中心に不動産バブルの危険性の中にいることを日本は重視し、自らの立ち位置を冷静に検証し、過去の経験や研究成果に基づいて、適切な手立てを講じて安定的な不動産市場の維持・確保及びバブル防止に努める必要がある。本書は、そのような意識を持った学識者の分析、提言の書である。 【主な内容】 第1部 視点・論点 第1章 グローバル及び日本の不動産市場概観とアジア富裕層によるマンション投資動向 第2章 世界における資産バブルに対する政策対応の議論と日本への含意 第3章 金融政策と不動産価格の関係―バブル崩壊以後の日本について― 第4章 銀行融資が土地価格に及ぼす影響:東京の売買・融資マッチングデータの分析から 第5章 アベノミクスを巡る最新事情と課題 第6章 リバース・モーゲージ債権の証券化に関するマクロ経済学的考察 第7章 超金融緩和が不動産価格に及ぼす影響 第8章 あのバブルから四半世紀、再びバブルは起きるのか 第9章 外国人の日本国内の土地取得と土地法制度上の根本問題 第10章 現今の金融緩和と不動産市場における「期待」の醸成 第2部 研究論文 第11章 住宅価格の空間的波及 第12章 首都圏中古マンション市場の取引状況と価格―在庫循環についての一考察― 第13章 人口減少・高齢化は住宅価格の暴落をもたらすのか? 第14章 家賃-価格比率の意義と留意点について 第3部 特別論文 第15章 大災害対策と財産権補償―金融緩和期にこそ進めるべき都市災害対策―

-

3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 *この電子書籍に対応した全音源は、リットーミュージックのウェブサイトから無料でダウンロードできます。 かわいくて珍しい国産電子楽器のアート・ブック 1960年代~1980年代に生まれた貴重で個性的な国産電子楽器を中心とするアート・ブックです。 例えば、三味線シンセの「Shamitron」、弓で演奏できるベース・シンセ「Basstone BT-1」、謎のMIZUNO製シンセ「SuperSizerµ」、シンセ琴の最高峰「曙」、教育用リズム・マシン「School Rythmer」などなど、恐らく多くの方が聞き覚えのないような楽器ばかり、130種以上も掲載されています。これらの珍電子楽器の多くは、未来への夢を凝縮したようなハイセンスなデザインを身にまとい、合理性よりも理想を追求した機能を持っているのが特徴。その愛らしい姿は見ているだけでワクワクしてきます。中には電子ではなく"電気"楽器もありますが、それらの掲載理由も、独特のデザインと個性的な機能を持っているからにほかなりません。 これらレアものの収集を長年続けている著者のオオハシヒロミチ氏は、1990年代から活躍する電子音楽デュオKINO-MODERNOのメンバーでもあります。本書の制作にあたっては、掲載モデルのセレクトはもちろん、撮影や本のデザインまで自ら手がけられました。 しかも! 本書付属音源にはKINO-MODERNOによるスペシャル・セッションを収録。数時間にわたって行われた本書掲載楽器を使用した演奏から選りすぐりのシーンが収められています。ぜひ本書を眺めながら、ドリーミーなひとときをお楽しみください。

-

4.2元陸軍参謀が最後に企てた“作戦”とは? 1961年(昭和36年)4月4日、元陸軍参謀にして参議院議員の辻政信は、羽田空港から東南アジア視察のため単身、飛び立った。実はその出発直前、数々の「異変」が確認されていた。たとえば、辻の次男・毅氏はこう証言する。 〈父はタラップに4回出てきたんです、機内に入ってから。あり得ないことです……〉 その後の足取りは杳として知れず、8年後に「死亡宣告」が出された。 伝説の作戦参謀は、いったい何をしようとしていたのか――。 その生涯は、まさに波瀾に満ちている。 苦学の末、士官学校を首席で卒業、陸大で恩賜の軍刀を下賜された。 初陣の第1次上海事変での武勇が報じられ、一躍、時の人となるが、 作戦を主導したノモンハン事件で多数の犠牲者を出し大損害を蒙る。 太平洋戦争緒戦マレー作戦で名を上げ「作戦の神様」と称されるが、 シンガポール攻略後の華僑虐殺問題やフィリピン戦線での捕虜殺害、 ガダルカナル島奪還作戦の失敗などにより、その勇名は地に墜ちる。 タイ・バンコクで玉音放送を聞いた後、潜行生活に入ることを決意、 ラオス、ベトナムを経由して中国に渡り、極秘裏に日本へ帰国する。 戦犯指定解除後、『潜行三千里』など手記が次々とベストセラーに。 勢いに乗って衆院選でトップ当選、さらに参院選で全国3位となるも その任期中に、内戦下の東南アジアへと向かい、消息を絶った――。 辻政信の主な評伝が刊行されたのは1980年代までだった。以来、30年以上の月日が流れている。本書は、戦前・戦中のみならず、戦後の潜伏生活や政治家としての言動、そして失踪に至るまでの経緯や死生観を丹念に検証し、数々の新証言・新事実をもとに辻政信の実像に迫っていく。 謎の失踪から60年――。毀誉褒貶の激しい作戦参謀の“正体”が明かされる。

表示されていない作品があります

セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。