意識 意味作品一覧

-

4.3「これならできる」と反響続々! 三日坊主のための等身大の習慣本、ついに完成! 続けることへの苦手意識がなくなる! もはや継続が趣味になる! ▼webサイト「ライフハッカー」で紹介されました(2023/11/30) ▼webサイト「マネー現代」で紹介されました(2023/12/20) ▼東京FM「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」で紹介されました(2024/1/11) ▼YouTube「フェルミ漫画大学」で紹介されました(2024/2/24) ▼BAYFM「MOTIVE!!」で紹介されました(2024/3/1) ▼J-WAVE「STEP ONE」で紹介されました(2024/3/4・11・18・25) ▼YouTube「学識サロン」で紹介されました(2024/3/12) ▼本の要約サイト「フライヤー」で紹介されました(2024/3/18) ▼東京FM「松任谷正隆の…ちょっと変なこと聞いてもいいですか?」で紹介されました(2024/4/5・12) 「続ける」のは楽しい。 「続ける」のは簡単だ。 「続ける」のは趣味になる。 そして、「続ける」ことで人は変わる。 本書の著者・井上新八さんは、 圧倒的な仕事量・質・実績で、 業界では知らない人がいない ブックデザイナー。 そんな著者の仕事力の支えとなっている 「習慣化」を豊富なエピソードと共に紹介。 20年以上習慣と向き合った説得力と、 オリジナリティあふれる視点が炸裂! 「習慣の本」なのに、なぜかクスッと笑えて泣ける画期的な1冊。 その読書体験をぜひお楽しみください! <目次> Chapter0 続けることで「夢中になれること」を見つける 「継続、趣味。」この言葉が降ってきた わたしが続けているもの 「続ける」ことの何が楽しいのか? Chapter1 続けることへの「苦手」をなくす 「正しい努力」より「正しい継続」 最初から効率を求めない 自分から「やります宣言」する 何でもいいからはじめてみる 「目的」より「仕組み」を先に考える Chapter2 続けることは「仕組み」がすべて 絶対に続く究極のやり方 まず小さなことをはじめてみる 「きちんとやる」より「小さく続ける」 毎日5分でできることを考える 小さなことは2つ「セット」で考える 「ついで」の力を利用する 「小さな前置き」をセットする 「いつやる」をとことん具体的に決める 「ない」時間は朝につくる 「記録」が継続を加速させる 点を線にすると1日が変わる 超シンプルな「仕組み」のつくり方 連鎖を積み重ねて朝のルーティーンをつくる Chapter3 続けることで「やり抜く力」は身につく 「いつやめてもいい」と思う やったフリだけすればいい 「休むなら明日!」は魔法の言葉 積極的に「2時間の現実逃避」をする 最初は「本気」を出さない たった1行のメモで毎日が冒険になる 「小さな達成」を積み重ねてゲーム化する やり抜く力は勝手に身につく Chapter4 続けるだけで「自分は変わる」ひとりでコツコツやった先にあるもの 「続ける」先には変化がある 大きく変えるには小さく変えていく 「楽しい」は「ラク」ではない 適当に自分なりにやってみる 昨日の自分に助けてもらう コツコツは未来への積み立て貯金 ひとりで遠くまで行く方法 継続を阻む最大の敵は「大きな達成」 Chapter5 続けることで「夢中になれること」を見つける 「何のため」ではなく「何となく」を大事にする 無駄だと思ったらチャンス 「苦手」は「好き」の入り口かもしれない 「自分だけのこだわり」を記録する 「ふつうのこと」をただ記録する 好きなものを好きでいるための努力 Chapter6 続けたなかで「見つけたもの」 1日5分で「できない」を「できる」に変える 意味はあとからわかってくる 「1日1冊本を読む」という難関を攻略する 書き続けることで自分の中の当たり前に気づく

-

4.3“自分が求めているものを手に入れる唯一の正攻法は、 正しい人間関係の技術をしっかりマスターすることである” 本書では小手先のテクニックではなく、 人間の本性に対する理解にもとづく 「基本原理」を紹介しています。 著書累計500万部を突破した著者による、 カーネギー『人を動かす』と並ぶ世界的名著です。 ★「中田敦彦のYouTube大学」でも紹介されました !(2022年12月17,18日) ▼“人間関係が変わった” “くり返し読みたい"と大好評! 人とコミュニケーションをとるときに参考にしています。 以前よりも会話がはずみ、仕事がやりやすくなりました。 (40代女性) 毎日の人間関係をガラッと変えました。 周囲の人からの目線が更に暖かくなったように感じます。 (20代男性) できそうなこととアイディアが色々書かれていて、 しかも精神論ではないのが非常に良いと思います。 何度も読み返したい本です。 (50代女性) 人間の習性を理解し、実行に移すだけで、 良好な人間関係を築くことが可能になると知ることができて良かった。 (20代女性) ※弊社に届いた「お客様の声」より抜粋 ▼こんなお悩みを抱えていませんか? ・チームの部下に信頼されていない気がする ・プロジェクトリーダーとしてメンバーに的確な指示を出しているはずなのに、空回り ・家族やパートナーに不満を伝えているのに、一向に改善してくれない ・長年の付き合いの友人となぜかぎくしゃくしてきた ・初対面の人と打ち解けるのに毎回苦労している ・扱いにくい人や苦手な人へどう接したらいいかわからない ・頑張っているはずなのに、営業成績が上がらない ・接客に苦手意識がある ▼相手の自尊心を満たせば、うまくいく 大勢の人が他人に何かを求めていることを自覚している。 だが、その願望を満たすことが利己的だと考え、 求めているものを手に入れようとしない人があまりにも多い。 自分が成功と幸福を得ると、他人の成功と幸福を奪うことになると思い込んでいるからだ。 ここで断言しよう。 よい人間関係とは、自分が求めているものを手に入れるのと引き換えに、 相手が求めているものを与えることだ。 それ以外の関係はうまくいかない。 相手になんの見返りも与えずに、自分が求めているものを手に入れることに 後ろめたさを感じない人は、人間関係についての本をいくら読んでも意味がない。 本書は、自分が求めているものを手に入れて、 しかも相手を満足させる技術をマスターしたい人のために書かれている。 (「はじめに」より) ▼目次 はじめに 人間の本性について知っておくべきこと 相手が求めているものを与える 人と関わる3つの基本的なパターン 人間の本性をよく理解し、相手の願望を満たす Part 1 人間の本性をうまく活用する 第1章 成功と幸福を手に入れる方法 第2章 人を動かす基本的な秘訣 第3章 自分の「隠れ資産」を有効に使う方法 第4章 他人の行動と態度をコントロールする方法 第5章 相手によい第一印象を与える方法 Part 2 友情をはぐくんで相手を味方につける 第6章 人々をひきつける3つの条件 第7章 相手とすぐに打ち解ける方法 Part 3 効果的な話し方で成功する 第8章 言葉で表現する能力を磨く方法 第9章 聞き上手になる方法 第10章 たちまち相手の賛同を得る方法 Part 4 相手にうまく働きかける 第11章 相手の全面協力を得て成果を上げる方法 第12章 人間関係で奇跡を起こす方法 第13章 相手を怒らせずに注意を与える方法 Part 5 人間関係のワークブック 第14章 成功と幸福をもたらす効果的な行動計画 おわりに

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 マンガのストーリーで最適化の数式の意味(数学記号、計算式など)と具体的な例題で実務が学べる。 中学、高校の数学で関数の最大、最小を学習したのでないでしょうか。それが実務の何の役に立つとかというと利益は最大がよいし、損失は最小がよいのがわかります、つまりこれが最適化なのです。最適化は大学ではOR(Operations Research)または経営科学という学問で勉強します。数学のレベルは大学1年で学ぶ線形代数がわかっていることが前提になります。とはいえ最大、最小のイメージがあれば複雑な計算を100%理解していなくても実践することはできます。 本書はマンガを使ってまず概要をつかみ、マンガを補う本文部分は実務に役立つ例題で数式は最小限でできるものを用意し、まずは苦手意識を取り除きます。近年はPythonで簡単にできるのでプログラムを作ろうとしますがその前にこの本を買って勉強していただければPythonによる最適化もスムースにできるようになります。 プロローグ 週末の深夜バイトと、月曜1限の講義 第1章 数理最適化とは 1-1 「 最大」と「最小」が、最適になる ・現実の課題を、簡単に表してみよう ・定式化は3点セット ・ふわっとした気持ちも数値化できる ・最適化問題には、色々な種類がある ・グラフに慣れていこう ・ グラフは強い味方になってくれる! 1-2 最適化に必要な数学はこれだけ抑えればよい ・ベクトル、行列ってどう役立つの? ・スカラー、ベクトル、行列 ・ベクトルの特徴を図で理解しよう ・表記の仕方 ・連立一次方程式は、行列とベクトルの積で表せる ・微分、傾きってどう役立つの? ・勾配ベクトルってどう役立つの? ・微分を使っていこう ・勾配(勾配ベクトル)の式 ・傾きと勾配 ・2回微分してみよう、ヘッセ行列 フォローアップ 第2章 線形計画問題 2-1 線形計画問題の例 ・最大の利益になるように生産したい! ・調味料の問題も定式化 ・実行可能領域と目的関数 ・複雑で大規模な問題を扱うために 2-2 単体法と内点法 ・2つの解き方のイメージ ・単体法は、どんなアルゴリズム(計算)なのか 2-3 双対理論 ・双対のイメージをつかもう ・双対問題のおかげで、ラクに解ける ・調味料の問題の、双対問題とは フォローアップ 第3章 非線形計画問題 3-1 非線形計画の例 ・3次元空間の線形・非線形 ・ビールの注文数を予測しよう ・誤差を最小化する ・複雑な形の関数でも、予測式が作れる ・非線形計画問題は、制約条件があったりなかったり 3-2 単体法と内点法 ・大域的最適解と局所的最適解 ・まずは停留点を見つけよう ・停留点の見つけ方 ・凸集合と凸関数 3-3 反復法 ・解の更新 ・直接法と反復法 ・反復法の更新式 ・最大化の場合は、山登り ・大域的収束性と局所的収束性 ・探索方向の選び方 フォローアップ 第4章 整数計画問題と組合せ最適化問題 4-1 整数計画・組合せ最適化問題の例 ・整数という制約 ・組み合わせ的な構造とは? ・効率よく巡回するためには ・ナップサック問題 ・0-1の制約のある色々な問題 4-2 近似解法と厳密解法 ・2つの解き方がある ・近似解法、厳密解法とは? ・貪欲法(欲張り法) ・分枝限定法 フォローアップ エピローグ 付 録 さらに勉強するために 索 引

-

4.2定番中の定番! 超ロングセラー! 圧倒的な内容、膨大な情報量の名著の第一巻! 神聖幾何学の神秘を紐解きながら、古代からの隠されていた叡智をあますところなく一挙公開! 私たち自身が本当は誰なのかを思い出し、 新たな意識と、新人類の到来の可能性の扉を開く。 2001年の発売以来、スピリチュアルファンのためのバイブルとして君臨。スピリチュアルなカテゴリーがすべて詰まっています。 ○古代の記憶を呼び起こす アトランティスの転落がいかにして私たちの現実を変えたか ○神聖幾何学フラワー・オブ・ライフの秘密 マカバ、星型二重四面体、波動体系宇宙、地球の極移動 ○現在と過去の暗い側面 絶滅に瀕した私たちの地球、フロンガス、温暖化現象、シッチンとシュメール、ネフィリムの反乱と私たちの種の起源、レムリアの沈没とアトランティスの浮上 ○進化の中断とキリスト意識グリッド レムリア人がいかに人類の意識を進化させたか、火星人のマカバ計画の失敗、スフィンクス下の宇宙船とピラミッドの発着場 ○意識進化におけるエジプトの役割 復活とアセンションの違い、はじめての不死者オシリス、イクナートンの神秘学派 ○形と構造の意味 管状円環体、七曲りの迷路、プラトン立体、クリスタルは生きている ○人体とその幾何学 生命体の発達が経由するプラトン立体、ダ・ヴィンチのカノン研究、人体中のファイ比率、自然の中の螺旋、人間のグリッドとゼロポイント・テクノロジー

-

3.0世の中は毎日、たくさんのニュースであふれています。経済、政治、国際……分野はいろいろありますが、最も身近なのが事件や事故に関連するニュースではないでしょうか。 では、「警察は認否を明らかにしていません」とは、どういう意味でしょうか? 「大規模な捜索」って何人体制のことでしょうか? 「命に別条ありません」というとき、被害者に意識はあるのでしょうか? 告訴と告発の違いは? 起訴と不起訴の差とは? ――すべてに即答できる人はそういないはずです。 本書は、こうした「ニュースの言葉」のポイントとその背景を、元新聞記者がわかりやすく説明します。 これ1冊読めば、ニュースがおもしろくてたまらなくなる!

-

5.0“陽キャ大学生は有能美人宰相を攻略したい”ある日、手違いによって異世界に招かれてしまった大学生の鳴海瑛二。持ち前の明るさとコミュ力で異世界生活を満喫していたが、そんな自分を何かと気にかけてくれるクールだが面倒見の良い宰相・シグルドの優しさに触れ、もっと仲良くなりたいと思うようになる。しかし、シグルドの使い魔・ディアドラに導かれるまま迷い込んだ秘密の庭園で彼の無防備な姿を見てしまってからというもの尊敬とは別の意味で意識するようになってしまって…?『美味しい末裔』スピンオフは超年の差異種間ラブ!

-

4.2つい最近まで、動物には複雑な思考はないとされ、研究もほとんどされてこなかった。ところが近年、動物の認知やコミュニケーションに関する研究が進むと、驚くべきことが分かってきた。例えば、小鳥のシジュウカラは仲間にウソをついてエサを得るそうだ。ほかにも、サバンナモンキーは、見つけた天敵によって異なる鳴き声を発して警告を促すという。動物たちは何を考え、どんなおしゃべりをしているのか? シジュウカラの言葉を解明した気鋭の研究者・鈴木俊貴と、ゴリラになりたくて群れの中で過ごした霊長類学者にして京大前総長の山極寿一が、最新の知見をこれでもかと語り合う。話はヒトの言葉の起源、ヒトという生物の特徴、そして現代社会批評へと及ぶ。そして、その果てに見えた、ヒトの言語にしかない特徴は? ■内容紹介■ Part1 おしゃべりな動物たち 動物たちも会話する/ミツバチの「言葉」/動物の言葉の研究は難しい/言葉は環境への適応によって生まれた/シジュウカラの言葉の起源とは?/文法も適応によって生まれたetc. Part2 動物たちの心 音楽、ダンス、言葉/シジュウカラの言葉にも文法があった/ルー大柴がヒントになった/とどめの一押し「マージ」/言葉の進化と文化/共感するイヌ/動物の意識/シジュウカラになりたい/人と話すミツオシエetc. Part3 言葉から見える、ヒトという動物 アイコン、インデックス、シンボル/言葉を話すための条件/動物も数が分かる?/動物たちの文化/多産化と言葉の進化/人間の言葉も育児からはじまった?/音楽と踊りの同時進化/俳句と音楽的な言葉/意味の発生/霊長類のケンカの流儀/文脈を読むということetc. Part4 暴走する言葉、置いてきぼりの身体 鳥とヒトとの共通点/鳥とたもとを分かったヒト/文字からこぼれ落ちるもの/ヒトの脳は縮んでいる/動物はストーリーを持たない/Twitterが炎上する理由/言葉では表現できないこと/バーチャルがリアルを侵す/新たな社交/人間とはどういう動物なのか?etc. ■著者略歴■ 山極寿一(やまぎわじゅいち) 1952年生まれ。霊長類学者。 総合地球環境学研究所所長。京大前総長。ゴリラ研究の世界的権威。著書に『家族進化論』(東京大学出版会)、『暴力はどこからきたか(NHKブックス)、『ゴリラからの警告』(毎日新聞出版)、『京大総長、ゴリラから生き方を学ぶ』(朝日選書)など。 鈴木俊貴(すずきとしたか) 1983年生まれ。動物言語学者。 東京大学先端科学技術研究センター准教授。シジュウカラ科に属する鳥類の行動研究を専門とし、特に鳴き声の意味や文法構造の解明を目指している。2022年8月、国際学会で「動物言語学」の創設を提唱した。本書が初の著書となる。

-

-

-

4.7亡くなる前、まともに話すこともできなかった人が、家族や知人を認識し、思い出や感情を語り出す――生き生きと、まるで「昔のその人」が戻ってきたかのように。 本書は、「終末期明晰」と呼ばれるこの不思議な現象について、科学的な視点から説明を試みる本です。 著者は、『夜と霧』の著作で知られるヴィクトール・フランクルの薫陶を受け、現在ヴィクトール・フランクル研究所所長をつとめる認知科学者、アレクサンダー・バティアーニ博士。 博士がこの現象の研究について発表すると、世界中から大きな反響と膨大な経験談が寄せられました。家族や知人を見送った人、医療・ケア現場で働く人々からの報告です。 調査によると、終末期明晰は、公的に研究されてこなかっただけで、古くからその記述が残っていることもわかりました。 本書は、多くのエピソードや報告書を引きながら、この現象が意味するところ、発生原因や発生条件、またこの現象を紐解くことで生まれる可能性について論を展開します。 認知症やその他の病気により脳に深刻なダメージを負い、だれがだれかもわからず、別人になったかのような人が、なぜ死の前に「帰ってくる」ようなことが起きるのか。 この問いは、多くことを示唆します。たとえば、「脳以外に記憶が保存されている可能性」や、「魂と呼ばれるものの存在について」などです。 生きるとはどういうことか。自己とは何か。人の魂はどこにあるのか。 この真摯で丁寧な研究報告書は、読む人に深い感動を与えます。 原題:Threshold:Terminal Lucidity and the Border of Life and Death 著者:Alexander Batthyany (Batthy「a」nyの「a」にはアクセント記号)

-

3.03次元の眠りのままでいるのか、5次元の目醒めの世界に行くのか……。 その答えは2021年12月22日の冬至にでました。 凝り固まり身構えていた「古い地球」から、 軽やかで心地よい「新しい地球」に移行しました。 ========================================= これから4年間は世界の流れが加速します。 僕たちは、これまでとはまったく違うサイクルに突入し、あなたが体験する変化は想像もできないものになるでしょう。 変化という「揺らぎ」を経験する時は、あなたの中にまだいっぱい残っている古い地球の重たい周波数を、ゴッソリ「手放し」しやすい時でもあります。 そのためには、「言葉の力=言霊」を上手に使っていくことが鍵になります。 僕たちは、常に言葉を使って思考していますね。 言葉は意識であり、感情であり、波動のベースとも言えるものなのです。 言葉がポジティブに変われば、意識もポジティブに変わり、現実もポジティブに変わります。 ――「はじめに」より ========================================= 今、できることはたったひとつ。 言葉を変えるだけ。 本書の111の言葉を、1日1回でいいので発してみる。 すると、自分が発している言葉の癖=思考の癖に気づいていきます。 「言葉の力=言霊」を上手に使う「言霊使い」になると 一瞬で光輝く人生が拓かれます。 「111」という数には、「魂の道(人生の目的・使命)への神聖なるスタート」という意味もあるからです。

-

-・なぜ今、シリウスの女神、瀬織津姫が、あなたを全力で応援するのか ・瀬織津姫のオリジナル《シリウスの女神シイラ》とまありんのチャネル(対話)が始まる ・ペルーのマチュピチュ・ウルバンバ川を守っているのは瀬織津姫 ・地底に地下都市の入り口があるチチカカ湖を守っているのが菊理姫 ・イースター島の初代の王様はホツ・マツア、その守護神はニギハヤヒ ・日本神界がペルーの聖地を守るのはおなじ太陽の民だから ・太陽の民とは、宇宙根源の光であるグレートセントラルサン→シリウス→霊的太陽のセントラルサンを通って地球にやって来た魂群のこと ・これから隠されたものの封印が解かれ、その象徴としてムー大陸が再び浮上する ・その時に大きな役割を担うのが日本の女性たち。それを縄文の女神とシリウスの光のネットワークが強力にバックアップする ・アトランティスのエネルギー復活のスイッチも押された ・日本とは二本、その軸はムーとアトランティス ・いま闇極まっているこの日本にいるのは、神聖遺伝子を発動すべくムーとアトランティスから転生してきた魂ばかり ・太陽の民よ、この地球にダイブしてきたその目的を思い出し、太陽のコードと共振共鳴せよ! ・シリウス女神連合が呼びかけるムー×アトランティス和合意識=縄文宇宙文明とは? ・ムー大陸浮上が意味するものは、封印された5次元意識(縄文人の在り方)、闇に葬られた女神たち、鬼扱いされたまつろわぬ神々、その復活である ・かつて鬼として葬られた縄文女神たち、それは超古代から日本をサポートしてきたシリウスの女神たちだった ・大地母神(瀬織津姫/シリウスの女神)と太陽神(霊的太陽神アマテルのエネルギー)は常にコインの表裏の如くセットで存在する ・ホツマツタヱのあわ歌はイサナキ、イサナミの作詞によるもの ・ミクロの人間一人ひとりが己の中の闇を抱き参らせて浄化し光に変えていく時、マクロの闇がオセロのように一斉に光へとひっくり返る――これがミロクの世のこと ・深く闇を知るものこそが、それを大きな光に変えることができる ・縄文の女神である瀬織津姫がなぜシリウスの女神シイラなのか ・シリウスとはギリシャ語で光り輝くもの「セイリオス(セオリツ)」だから ・シリウス「DOG STAR」は「GOD STAR」のアナグラム ・シリウス女神連合が導く縄文宇宙文明へのカウントダウン ・縄文の大地母神が動き出し、古い天地をアラはばく! ・隠されていたもの《女性性、縄文女神やムー大陸、神聖遺伝子》が表に出てきてそれが世界を変えていく ・太陽神・天照大神から託された日本人のDNAが太陽のコードと共鳴共振すると、銀河大宇宙に響き渡る超無限力を発揮する

-

-落ちこぼれをつくらない「最強チームの作り方」とは? 最強のチームは「成果が上がらない」と認識せず、 「まわりの応援が足らない」 のだと、まず考える。 「全員が一人の仲間の“応援部隊”となることで、四方八方からサポートが入る仕組み」 つまり「囲い込む」体制を徹底する。 “落ちこぼれをつくらない”「最強チームの作り方」の重要ポイントは、以下の5つに集約される。 1.落ちこぼれをつくらない ~応援して囲い込む~ 2.期待して寄り添う ~心の繋がりで1TO1スキルアップ~ 3.一人の100歩よりも100人の1歩・2歩を重視 ~最重要経営指標は「成約人率」~ 4.湧き上がる組織を作る ~人生と仕事に意味を~ 5.挑戦無くして成功無し ~内発的動機でやりたい事業をやる~ 一言で言い表すなら「組織と社員の意識改革」となり、応援して囲い込むのがタカマツ流湧き上がる組織作りとなる。

-

4.5著書累計115万部突破! 【あらすじ】 ベストセラー「賢者の書」「君と会えたから……」で読者を感動の渦に巻き込んだ喜多川泰が、社会という大海原に船出するあなたへ届ける成長物語。 大切なのはどんな船に乗るかではなく、航海の目的だ。 主人公と一緒に働くことの意味を見つめなおす本。 就職活動に出遅れ、将来に思い悩む平凡な大学4年生の僕は、ある日、書斎カフェで、『手紙屋』と書いてある奇妙な広告とめぐりあう。たった10通の手紙をやりとりすることであらゆる夢を叶えてくれるというのだ。 平凡な人生を変えたい! 行動を阻む目には見えない壁を取りのぞきたい! そんな思いに突き動かされるように、僕は『手紙屋』に手紙を書き始めた……。 働くことの意味とは? 真の成功とは? 幸せな人生とは? そして、謎の「手紙屋」の正体とは……? 就職&転職を考えている人、必読の本。 明日をよりよく生きたいあなたへ贈る感動作。 一通目の手紙「物々交換」/二通目の手紙「あなたの称号」/四通目の手紙「思いどおりの人生を送る」/六通目の手紙「自分に向いているものを探さない」など……明日を変える10通の手紙。 【本文より抜粋】 『手紙屋』さんへ はじめまして、こんにちは。 僕は西山諒太といいます。 ただいま就職活動中の真っただ中。 まだ一つも面接を受けていないのは、他の人に比べると遅いほうだと思いますが、なかなかやりたいことが見つからないし、自分に何が向いているかもわからなかったので、どうしようか……と考えている間に、こんな時期になってしまいました。 【読者の皆様より感動の声、続々! 】 *** 自分でも理由がわからないのですが、読み終えて気がついたら涙が出ていました。自分自身、本を読んで涙を流したのが初めてで戸惑うほどです。私は今、絶賛就活中です。まさにこの主人公と同じ気持ちでした。この本に出会えたこと、西山諒太という主人公に出会えたことがとても嬉しいです。またひとつ、本が好きになりました。(20代、女性) *** 一度読み終わったのに、次の日にもう1度読み始めた本に、23年間生きてきてはじめて出会えました。本当にお世話になりました。落ち込んだりしたときや路頭に迷ったときは、この本を読みたいと思います。(20代、女性) *** 涼太と手紙屋さんの関係のように、自分を支えてくれる人が身近にいると感じられ、心が温かくなりました。手紙一通一通が名言で、何度も何度も読み返しています。心が揺さぶられた1冊です。(10代、女性) *** この本を読んでからは、仕事に対する意識が180度変わり、バイト先でも、『最近なんか変わったね!』なんて言ってもらえるようになりました。この先大学生活が4年間ありますが、4年後の就職活動がものすごく楽しみです。読む前とは違う自分になれたことが何よりも嬉しいです。このような素敵な本に出逢えたこと、心より感謝しております。(20代、男性) *** 自分らしく生きていくためにはと考えている今、出会えて良かったと心から感じています。情熱を忘れていたこの頃でしたが、自分が情熱を注ぐことができるものをもう一度考えてみようと思えました。そして、止まっているのではなく、早速動きたいなと思います。いろいろな人と共有したい、とても素敵な本でした。(30代、女性) *** 期待をはるかに超える面白さで、一気に読んでしまいました。私の人生の糧になりました。(50代、男性)

-

3.7学びにも、ビジネスにも、今必要なのは、身体性に裏打ちされた、たしかな「自然観」! 都市化が急速に進み、子どものリアルな自然経験の少なさによる弊害が指摘されている。人は実際に体験し、そこから得られる知覚を通して抽象的な概念を学び、ゆっくりと知性を育むにもかかわらず、それがないがしろにされている。 本書は、現在急成長中のベンチャー企業・YAMAPの創業者で読書家としても知られる春山慶彦が、養老孟司、中村桂子、池澤夏樹の各氏と、自然体験を通してAI時代に活きる知性の育み方を語り合う。 「現代社会は、感覚から入るものを軽視しがちで、勉強すれば何でも頭に入ると思っています。でも実は、それ以前に身体で感じることが非常に重要なのです」――養老孟司 「合理的に効率よくやろうとしていたら、生きものはとうの昔に消えていたと思います。それから、一つの価値基準で競争させて、いいものだけを残そうとしていたら、やはり消えていたでしょう。矛盾を組み込んで、『何でもあり』でやってきたからこそ、生きものは続いてきた」――中村桂子 「何かうまくいったとき、『俺の腕がいいからだ』と思うのではなく、それはある意味、運であって、運である以上は何かに感謝しなきゃいけない。その何かは必ずしも神様でないかもしれないけれど、たぶんそういう謙虚な姿勢そのものに意味があるのでしょう」――池澤夏樹 「知覚とは、自分を取り巻く世界をどう感じるか。知覚、つまり感覚、感性、五感で世界を捉えること、既存の思考と統合しながら解釈すること。そこに知性の核心がある」――春山慶彦 <目次> 1.養老孟司との対話 自然の中で身体を動かすだけで無意識に学んでいる 2.中村桂子との対話「へんてこ」「無駄」「弱さ」があるから生きていける 3.池澤夏樹との対話 自然に学ぶ「インチキせずに生きる力」

-

4.0第7代Bellator世界バンタム級王者 「最強のMade in Japan」が明かす格闘家としての半生。 ごちゃごちゃ語るな。 やるべきことに集中しろ。 結局、「本物」しか残らない。 目次 まえがきにかえて 難しく考えるな 第1章 前夜 鉄アレイが刺さったトビラ 5歳から始めた空手 ケンカにならない 全国大会で準優勝 初めてボコられた同級生 山本〝KID〟徳郁×魔裟斗 高校での寮生活と初めての彼女 学校でのイジメについて思うこと 「お前じゃ絶対に無理だよ」 KIDに会う 内弟子初日に思ったこと 第2章 UFC王座を目指す はじめてのプロ練習 不安どころか楽しみしかない 晴れてプロデビュー 自分が試合をする意味 KIDさんのセコンドでUFCへ オクタゴンの金網リングで闘う UFC王座への初挑戦 米国を拠点に 日本人選手のATT入りについて 強さとは何か?プロとは何か? RIZINからのオファーと選んだ理由 第3章 師匠との別れ RIZINバンタム級グランプリ 自然体で 「1位になる」 覚えていない準決勝 決勝戦は想定内 開始9秒での勝利と天心戦のアピール 台風に直撃された那須川天心戦 「なんで負けたんだよ」 KIDさんとの別れ もう一人の師匠、 二瓶さんとの別れ 第4章 日本人初の二冠王 RIZINバンタム級王座を獲得 メイウェザー戦が実現したら 難しい問題を解くための考え方──円周率は 「1」 異変 無感情 自分を信じる方法 史上初の二冠王 断った朝倉海戦と敗戦の理由 全治10カ月 アメリカに自宅を購入 第5章 カーフキック 直弟子を取るか問題 日本市場とアメリカ市場の違い 日本人が精神的に弱い理由 感情を殺すように心がける アホは強い 自分の子どもには選択肢のある人生を歩ませたい Bellatorとの契約 試合はトランプゲーム 命懸けで闘うという考え方 前向きな思い込みを意識せよ どこまで行っても気持ち 朝倉海との再戦 「イージーファイト!」 カーフキック 第6章 格闘技をメジャーに 物議を醸した記事 自分流の立ち直り方 アメリカから見た日本の風景 朝倉兄弟とローガン・ポール 1日2試合は是か非か シバター八百長騒動 キャリア初の2連敗 ついに実現した天心×武尊戦 フジテレビの撤退と次なる収益構造の模索 天心 「無敗」 の真相 格闘技をメジャーにしたい 第7章 新格闘技団体「TOP BRIGHTS」の方向性と役割 エンタメかショーか アスリート×不良 朝倉未来がメイウェザーに勝つ方法 花束投げ捨て事件と土下座 新格闘技団体 「TOP BRIGHTS」 の方向性と役割 減量について ステロイド使用の問題について 堀口恭司×井上尚弥が実現したら…… 無鉄砲がいいほうに転がるパターン 第8章 「最強」の定義を考える 「ファイター」は何が起ころうと闘うのが仕事 日本ではよく眠れない 人生の無駄とは何か? いかにシンプルに考えるか ルーティン 「最強」 の定義を考える 中間を取ることができない もし格闘技と巡り合わない人生だったら…… もし格闘家として成功していなかったら…… あとがき──自分が求めているもの

-

4.0言葉には意識を変え、運命をも変える力があります。中でも顕著に変わるのは人間関係。 言葉による自己啓発の大家である植西聰先生に、自分も相手も幸せになる言葉の使い方を事例豊富に教えてもらう1冊です。 著書累計500万部──大ベストセラー『「折れない心」をつくるたった1つの習慣』や『平常心のコツ』ほか、数々の著書で人生を応援する植西先生。 心理学をもとに、いつもの言葉を言いかえれば、「疲れない心」になるものの言い方がわかります。 こういう話し方でよかったかな? 相手との距離が縮まらない。自分が話すと何かうまくいかない……。 職場や家族・友人との人間関係でいつも心が疲れてしまうのは、思いをうまく言葉にできなかったり、ものの言い方が下手だからかもしれません。 たとえば、こんな言い方をしていませんか? 「努力は報われます」=一般論を述べても心には何ひとつ届かない 「私としたことが」=謝っているのに、上司をイラっとさせる言葉 「だいじょうぶかい?」=やる気を奪う隠れ失言の代表格 「見直したよ」=相手から「今まで私をどう見てた?」と疑われる また、話し下手と言われる人には、共通の悪い言葉グセがあります。「でも」「だって」を連発する。すぐに「私は」と自分の話を持ち出す。「絶対」「違う」といった断定が多い……。 「思い当たるフシがある」と感じた人は、話し上手になれる潜在力が高いと思います。なぜなら、改善点が明確だからです。 「たとえ同じ内容のことを言っても、言い方によって、相手の印象や反応は、ガラリと変わってきます。そういう意味から言えば、人間関係がよくなるかどうかは『ものの言い方』『口に出す言葉』にかかっていると言えます。 だからこそ、日頃から、言い方、話し方、言葉の使い方などを学び、『ネガティブな言葉』を『ポジティブな言葉』に言い換える技術を磨いておく必要があると思います」(「はじめに」より)

-

4.2高校時代の親友が膵臓癌に。余命の中央値は291日――。「豊島、一緒に本を作ろう。君の体験という財産を、後の人たちのために遺すんだ」「でも僕はたいした人生を送っていない。大学を卒業して一般企業に入社し、結婚して子どもが2人できて、2度の転職をしたけれどごく普通のサラリーマン生活を送ってきたに過ぎない。人様に誇れるようなことは何一つしてきていないし、そんな私の人生を本にしたって誰も興味を持って読んでくれる人などいないだろう」「そんなことはない。豊島君が生きた時代、それはぼくも生きた同じ時代だけれど、この時代は高度経済成長のバブルがはじけて日本経済が衝撃的な打撃を受けた時代だった。豊島君だって当時最も安定した業種とされていた銀行に就職したのにその銀行が潰れて、その後に外資系のファンド会社に買収されて苦労しただろう。そういうことを書けばいいんだよ。あの激動の時代を記録に遺し、君が窮地に陥ったときの苦労や困難をいかに乗り越えてきたかを語っておくことには、きっと大きな意味があるはずだ」会社の破綻、上司との軋轢、リストラや出世、転職、家族、友人、病……。親友が激動の半生を赤裸々に綴り、作家・佐藤優が生きる極意を語っていく。人生とは何か。余命を意識したとき、人は何を思うのか――。前代未聞の出版プロジェクトが始まった。本書から導き出される「人生の極意」の数々闘病中は2つのことに気をつけたほうがいい危機的状況では、人間は楽観論に走る窮地に陥ったら戦線を広げるんだ事実と真実は違うときがある生き残る人と生き残れない人を分けるのは、インテリジェンス能力と歴史観の有無だ外見の強そうな男がメンタルも強いとは限らないすべてはタイミングの問題なのだ人生の岐路はほんの些細なことで変わってしまう嫌な上司を攻略したいときは……上から捻るんだよストレスや不安とは心の中でうまくつきあうといい

-

5.0女子の健康と幸せは、 生理・子宮・卵巣・骨盤を 良くしないことには始まらない! 三雅(みか)の『女子の神5』(じょしのかみファイブ)メソッドで、 遠慮なく健康で幸せになれ女子たち! --目覚めよカラダ さらなる自分に生まれ変われ 女性たるもの 花のように太陽のように生きるべし-- 日常の体と心と意識を変えること 通うのをやめたら元に戻ってしまうレッスンやジムでは意味がない 私たちの体は日常でできている 日常の自分を変えていこう ・まず歪みがなく、柔らかい骨盤になることから ・肩甲骨周りがリラックスすると骨盤もリラックス ・下半身の歪みは足首と骨盤を柔らかくすると良くなる ・生理、子宮、卵巣に問題がある女子ほど呼吸が悪い ・膣が硬いと子宮卵巣が冷えてしまう ・大半の女子がなっている内臓の下垂を解消し、お腹を温かくペタンコにする ・とにかく自家発電できる女子になる 第1章 生理はかならず良くなる! 第2章 ほとんどの生理痛は自分で治せる 第3章 『女子の神5』エクササイズ 第4章 生徒さんたちの成果・幸福の報告

-

-フォークナーは全く予備知識を与えぬまま読者を白痴ベンジーの意識のなかに連れこむ。そしてその錯乱の意識を通りぬけた読者は第二部で再び意識の流れの激しい屈折に戸惑う。しかし第三部、第四部では次第にこの作品の主題と意味が明らかにされてゆく。この作品は現在と過去との交錯がいちじるしい。とくに一部、二部はそうであり、たとえば第一部ではベンジーの意識が現在の知覚から過去へ移るときにはたいていイタリック体で書き表わされているが〔訳文では【 】で囲った〕、同じ技法が第二部でも用いられている。そしてこれら錯綜する時間と映像の下に、登場人物の心にとって意味の深い出来事が埋められているのである。米国南部社会の醜悪で陰惨な人間心理を描写し、『響きと怒り』は二十世紀の傑出した小説のひとつと評価される。

-

-

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ★ 全日本剣道選手権覇者が教える、 「試合で勝つ」ための思考と戦い方 ★ 時間経過ごとの試合運び、 有効な試合場の使い方、 大会に向けた練習法・心身の整え方まで この一冊でわかる! ◆◇◆ 監修者からのコメント ◆◇◆ 本書を手にされた皆さんは、 きっと『試合に勝つためにはどうすればいいのだろう』 という思いを持たれていると思います。 しかし日本の武道の中でも、 とりわけ剣道においては、 試合に勝つことが目的ではないと言われます。 それには私も同感です。 試合で勝つことだけを目的として 剣道をしているわけではありません。 そもそも試合とは、 文字通り『試し合い』だと私は思うのです。 練習して修得してきたものをどれくらい出せるか、 あるいは修得してきたものがどの程度通用するか、 弱気になっていないか、 気持ちで負けていないかなど、 そのときの自分の技術や精神を 相手と『試し合う』機会であるということです。 試合に勝てれば、修得してきたものが 間違いではなかったと確信できるはずです。 そして、さらに技や精神に磨きをかけ、 さらなる高みを目指すきっかけとなるでしょう。 もし負けてしまったら、その原因を考え、 その後の練習に活かす絶好の機会となります。 試合に勝つことは、勝つことが最終目的ではなく、 いま言ったように、自らをさらに高みへと 誘うための手段なのだと私は思います。 そのような視点に立つと、 これまでと違った剣道の見方ができるようになり、 日々の剣道に取り組む姿勢も変わってくるはずです。 本書は、これまでの私の経験から、 試合に勝つための考え方や試合の進め方にはじまり、 効果的な攻め方や打突技術について解説しています。 しかし、仮に本書とまったく同じ場面があったとしても、 相手が違えば相手の考えや反応は 異なるに違いありません。 本書を参考にして、さらに自らの色を加えるなどして、 さらに上を目指すための資料として 活用していただけたら幸いです。 鈴木 剛 ◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆ ☆ 第一章 試合開始直後・中盤・終盤の考え方と進め * 自分にとって近い間合いで、相手にとって遠い間合いで試合をしよう * 相手の剣先を押さえ、押し返してくる相手は攻撃的な場合が多い * 相手の剣先を押さえ、押し返してこない相手は、そちら側に自信を持っている * 攻め入ったとき、相手が手元を動かしたら攻めが効いている * 攻め入ったとき、攻め返してくる相手は強いと心得て、側面正対で攻める * 攻め入ったとき、相手が間合いを切り、後ろ足の踵が床に着いている場合は攻め込んでこない ・・・など ☆ 第二章 試合場の場所別試合の作り方と効果的な技 * 相手が場外を背にして踵を床に着けていても、間合いが遠い場合は二段技、または裏に返る技が効果的 * 相手が場外を背にしているとき、出ばなを狙っていることがあるので、小さい攻めで相手を見て応じ技にすると有効 * 鍔迫り合いで相手が場外を背にしたときは、捨て身で引き技を狙ってくることがあるので注意が必要 * 場外を背にしたときは、円の動きを使って中央に戻ろう 円の動きの中で相手が打突してきた場合は、返し技が効果的 ・・・など ☆ 第三章 試合(大会)前の練習方法と調整法 * できる限り試合で相手となる選手の研究をしておく * 対戦相手となる選手の真似をして、短所・長所を知る * 足捌きは剣道の基本。練習の中で取り入れておこう * 試合の一か月くらい前からは、試合当日の起床時間に合わせて起床する * 人よりも多く稽古し、それを継続することで自信につながる ・・・など ☆ 第四章 試合に臨む際の心得 * 会場入りしてからの練習では、練習相手と呼吸を合わせて打突する応じ技を入れておこう * 床の滑り具合を確認しておこう * 緊張をほぐす意味でも、大きくゆっくりと竹刀を操作し筋肉を緩めておこう * 手打ちにならないよう、腰からの意識を持たせるため、突きの練習を入れておくといい * 試合に則した稽古を入れておこう ・・・など ☆ 第五章 戦術的打突テクニック * 面は相手との距離に応じて、足幅と振りを変えて打つ * 相手が面を避けても、斜面であれば打突できる * あえて色を見せて間を詰めれば、相手は応じ技を狙おうとするので、先に小手を打突できる * 剣先を上前方に移動させれば、相手が手元を上げるので、胴が空いて打突できる * 逆胴は相手の剣先を押さえて一気に入り、体の前で竹刀を小さく回せば素早く打突できる ・・・など ※本書は2012年発行の 『試合で勝つ! 剣道 必勝の戦術60』 を「新版」として発売するにあたり、 内容を確認し一部必要な修正を行ったものです。

-

3.8「カクレ悪意」や「カンチガイ善意」を見ぬき、一生自分らしく生きていく強さを身につける! 差別を考える社会学者が、「ずるい言葉」に言いくるめられないための手がかりを伝授! 「あなたのためを思って」 「もっと早く言ってくれれば」 「友達にいるからわかるよ」 「傷ついたのもいい経験だったね」 「私には偏見ないんで」 「昔はそれが普通だったのに」 よく口にする、または耳にする言葉です。でもこういう言葉を聞くと、なんだかちょっとモヤモヤしませんか? 実は言葉の裏には言う側の自覚なく(あるいは自覚的な場合も)別の意味が隠されていることがあって、 それでなんとなくモヤモヤしたり、イラッとしたりしてしまうのです。 そういった納得のいかない言葉について、なぜそんな言葉が使われるのか、 そこにはどんな意図が隠されているのかを解説していきます。 また、そういった言葉を言われたときにはどのように考え、対処したらいいのかにも触れるとともに、 各項目ごとに、より理解を深めるための関連用語を取り上げています。 個性や異文化をどう受け入れていくのかがますます重要になっていく時代、 言葉に隠された意識を見抜けるようになることで、自分らしく生きる強さを身に着けましょう。

-

4.0現実世界とイメージ世界を対比! 誰でもイメージによって現実が変わる。 現実世界とイメージ世界、二つの世界を対比し、現実を変える。 イメージ世界の登場人物はすべて自分の一部だから、 理屈抜きに「気分良く」、「与えるイメージ」で夢が叶う。 不確かな現実を変える、安定の世界へ! 『思考は現実化する』(ナポレオン・ヒル)などの名著を補う“重大要素”を教える。 一瞬で気分を良くする方法「Qメソッド」の実践法も解説! CONTENTS 【実践編】 ●第1章 正しいイメージの心得 ・イメージ世界にはルールがあった ・イメージの見た目と言葉には意味がない ・自分から外側へ向くイメージが重要 ・イメージ世界に入り込まないこと ・イメージで他人に与えるものが自分の得るもの ・ライバルを祝福する ・苦手な人はまず遠くにイメージする ・純粋で嘘をつけない相棒 ・考え事には話し相手が必要 ・他人を憎むのは自分を憎むのと同じ ・潜在意識にだまされないこと! ・自分が成功する必要はない ・まずは抽象的な目標イメージで良い ・実は、持てる能力を制限して生きている ●第2章 イメージの使い方、七つの手順 ・具体的な方法を学ぼう 手順1 目標となる状態をイメージしてみる 手順2 気分の悪さがやってくる 手順3 気分の悪さが軽い場合 手順4 気分の悪さが強い場合 手順5 気分の悪さが非常に強い場合 手順6 自分を変えることはどのくらい大変か 手順7 潜在意識が仕掛けてくる手段一覧 ●第3章 イメージを使った健康維持とスポーツ ・薬ではなくイメージが必要だった ・心の健康はダイレクトにイメージで ・スポーツで効果を出せるイメージトレーニングとは ・ライバルに憧れるスキル 【解説編】 ●第4章 イメージの人生とは何か? ・誰もが二つの人生を生きている ・イメージと現実、二つの人生の関係とは ・イメージの人生こそ信頼できる安定した世界 ・自分の世界観と行動を決める潜在意識 ・観念の初期設定はカスタマイズできる ・イメージ世界の管理者は自分 ・イメージ世界こそが第一の人生 ・イメージ世界にはイレギュラーな事態がない ・時間と空間の制約もない積極的な世界 ・現実世界はイメージの成果を楽しむところ ●第5章 古くて新しいイメージ世界 ・イメージ世界はすべて「〇〇のつもり」だけ ・失敗イメージは潜在意識が反対している証拠 ・イメージに見えるものは全部自分の一部 ・自分のイメージは誰にも侵せない ・狡猾にだまそうとする潜在意識 ・映像と言葉を使わないQメソッドが必要 ●第6章 感情と記憶には愛が必要 ・感情は一種類しかない ・願望と観念を一致させれば良かった ・感情は理由を考えなければ変えられる ・興奮は否定的なものだった ・現実からの四種類の影響の選び方 ・記憶は「上書き」方式で変えられる ・イメージの成功体験と「愛」 ・イメージは分解すると意味を失う ・潜在意識は教えないと正解を知らない ●第7章 イメージの神は親友 ・神は自分を純粋に愛する自分だった ・イメージの神はずっと出番を待っていた ・体の痛みと万能薬の神 ●第8章 イメージの中で与え続けるだけ ・他人を祝福する毎日が「良い予感」を生む ・信じることはイメージ世界でしかできない ・イメージに論理は必要ない ・直観はいつも誰にでもやってくる ・目標を決めるまで道筋は示されない ・これだけで心の問題は消え去る!

-

-【本書は『柄谷行人初期論文集』、のち『思想はいかに可能か』として刊行された単行本の文庫化です】 2022年に「哲学のノーベル賞」と呼ばれるバーグルエン哲学・文化賞をアジア人として初めて受賞した柄谷行人が、1969年の群像新人文学賞評論部門当選作「〈意識〉と〈自然〉――漱石試論」以前に書いた「思想はいかに可能か」(東大新聞五月祭賞佳作)「新しい哲学」(同)や、群像新人賞当選作を読んだ「ユリイカ」編集長三浦雅士の依頼によって書かれた「サドの自然概念に関するノート」など、1966年から72年にかけて発表された7編からなる初期論文集。 著者によれば「遠い過去でありすぎ」また「幼稚な考え方や言葉使いが多くて閉口」しつつも「近年において自分が考えていることに近いところが少なからずあって、驚きもした」テクストである。 すでに思想家柄谷行人の思考の基本的構造が現れていたという意味において、本書を味読することは、最新刊『力と交換様式』読解にも役立つであろう。

-

-大きな変化の中で、いま何を理解し、どう行動していくのか 数の多さが豊かさだった時代は終わっています。それでも尚、「友達が数人しかいない」「貯金はコレしかない」というような「不足の意識」で暮らしている人は少なくありません。そして、その意識を使っている限りは、どんなにその数を集めても、本当の意味での豊かさを感じることはできないでしょう。本書では、その「不足の意識」を手放す方法をお伝えします。 ◎「満ち足りて暮らす!スピリチュアル」 第1章 あなたの本質に取り巻いている世界 第2章 無意識の眠りから目醒める 第3章 宇宙意識で人生を生きる 第4章 クリエイティブな自分の始まり 第5章 ポジティブな世界しか体験できない時代 終章 満ち足りた自分を取り戻すワーク

-

4.4町工場で働く26才の清見。幼い頃、メガネをかけた男の子に恋してしまい、周りにからかわれたことがずっとトラウマになっていた。 もう、同性を好きになりたくない。そう思っていた清見の前に、社長の甥っ子で大学生の樹が現れる。卒業後は正式に入社するらしく、それまでは勉強という意味で今から経験を積むことにしたようだ。 メガネをかけている樹は見た目通り真面目で優しく、清見が幼い頃に恋心を抱いた男の子にどこか似ていた。似ているがゆえに、どうしても意識してしまう。 もう、好きになりたくないのに――。 過去のトラウマを抱えた町工場の青年とメガネをかけた優しい大学生の、切ない恋物語。 ■収録内容 ・この恋をもう知ってる 1~6話 ・描き下ろし 4P ・単行本版限定描き下ろしイラスト 3P

-

3.5これから地球の黄金時代を迎える、大変革を地球全体で体験していく流れになっているそうです。 権力とお金から自由になって、 本当の自分の本質に目覚めて、 楽しい人生を創造できるようになるのです。 そのためにも、不安や憎しみを手放して、 光の世界と変わらない、 思ったことがすぐに実現できる楽しい世界を この世にも作っていきましょう! 人生一切無駄なしです。 必ず体験することに、深い意味があります。 その体験をすることで、過去生の続きができて、 自分の魂が納得して、 潜在意識に残っていた感情が解放され、 すっきりとでき、さらに波動が高まっていきます。 「波動」のしくみや、魂の本質、現実の創造など、 大人気精神科医がヒーリングや直感で得た 情報をもとに、「波動」についてわかりやすく 解説します。 「直観」「ひらめき」を連続的に、意識的に使うことで、 創造性に溢れた人生にスイスイ変える ことができます。 波動を上げるには? どんなことが波動を下げる? 宇宙につながると、情報がどんどん入ってきます!

-

4.0世界的ベストセラー『エレガントな宇宙』著者の最新作 なぜ物質が生まれ、生命が誕生し、私たちが存在するのか? 進化する宇宙は私たちをどこへ連れてゆくのか? ビッグバンから時空の終焉までを壮大なスケールで描き出す! 素粒子から星や銀河まで、生命誕生から意識の謎まで、さまざまな秩序と構造をもたらす物理的な原理を見ていきながら、宇宙の年表に沿って読者を時空の旅へといざなう。人の寿命は限られているが、宇宙における生命と心という現象もまた、限られた時間しか存在しない。そしてはるか先には、物質すら存在できないときが訪れる。この進化する宇宙の中で、ほんの束の間、まったく絶妙な瞬間に存在する私たち人間を基点に、時間の始まりであるビッグバンから、時間の終わりであるこの宇宙の終焉までを、現代物理学の知見をもとに、「存在とは何か」という根源的な問いから描き出す。第一級のポピュラーサイエンス! 〈著者紹介〉 ブライアン・グリーン Brian Greene 理論物理学者。ハーバード大学を卒業後、オックスフォード大学で博士号取得。現在はコロンビア大学物理学・数学教授。超弦理論や宇宙論の分野で数々の業績をあげ研究者として第一線で活躍するかたわら、科学の普及のための活動にも力を注ぐ。超弦理論を解説した一般向けの著作である『エレガントな宇宙』は各国で翻訳され、全世界で累計100万部を超えるベストセラーとなった。続く『宇宙を織りなすもの』『隠れていた宇宙』も全米ベストセラーとなる。 〈訳者紹介〉 青木 薫(あおき・かおる) 1956年山形県生まれ。京都大学理学部卒業、同大学大学院修了。理学博士。2007年度日本数学会出版賞受賞。訳書にサイモン・シン『フェルマーの最終定理』(新潮社)、 ブライアン・グリーン『宇宙を織りなすもの』(草思社)、スティーヴン・ホーキング『ビッグ・クエスチョン』(NHK出版)、ジェームス・D・ワトソン他『DNA』(講談社)など。著書に『宇宙はなぜこのような宇宙なのか』(講談社現代新書)がある。 〈目次〉 第1章 永遠の魅惑 始まり、終わり、そしてその先にあるもの 第2章 時間を語る言葉 過去、未来、そして変化 第3章 宇宙の始まりとエントロピー 宇宙創造から構造形成へ 第4章 情報と生命力 構造から生命へ 第5章 粒子と意識 生命から心へ 第6章 言語と物語 心から想像力へ 第7章 脳と信念 想像力から聖なるものへ 第8章 本能と創造性 聖なるものから崇高なるものへ 第9章 生命と心の終焉 宇宙の時間スケール 第10章 時間の黄昏 量子、確率、永遠 第11章 存在の尊さ 心、物質、意味

-

3.5

-

3.4※本作品は小社より2004年10月に単行本として刊行、 2007年2月に文庫化された作品に新たな解説を加えて再編集し、新装版にしたものです。 書いては考え、考えては書く。これが本当の「頭のよさ」と、生きるうえでの「カシコイやり方」を知ることにつながる! ◎いい文章には「構築力・引用力・レジュメ力・立ち位置」がある ◎書くことを意識すると、本を読み込む力が上がる。語彙も豊かになる ◎起承転結の「転」が決まれば、書くことに困らなくなる ◎「3つで語る」と、きちんとした話になる。人より深く考えられる 20万部超のロング&ベストセラーが装いも新たに再登場! ・生成AI時代に「書く力」はなぜ必要か ・思考も文章もどんどん進む「85の技巧」 ・文章力を鍛える「おすすめ本150選」 を加筆増補した令和必携の一冊! 【目次】 プロローグ 書くことはスポーツだ なぜ十枚書く力が大切か 「量から質」が文章上達の近道 あらゆる手段を使って十枚書こう 書く推進力になる引用 「3の法則」は文章構築のカギ 起承転結の「転」から文章は考える 「起承転結」で読むトレーニング 書けるようになると、読書力がアップする アレンジの束がオリジナリティだ 書けるようになると次の世界が見えてくる 第1章 書くことは考える力を鍛える 1 書く前に考える 「書く」ことは構築することだ 書き言葉は時間を超えて残る 「話し言葉」と「書き言葉」の違い パソコンで「書く力」をつける 書けば書くほどアイディアが生まれる 2 思考力を鍛える 書くことで脳は鍛えられる 意味の含有率を高めよう 書き言葉で話す 書く力をつける読書 考え抜く力をどうつけるか 3 書くことは価値の創造だ 新しく意味を生み出す行為 価値を下げる文章は書かない 「新たな気づき」があるか 書くことで人とつながる 第2章 「書く力」とは構築力である 1 「引用力」をつける 書くための読書術 読み込む力は、書くことを前提にすると上がる 「こなす読書」をめざす 制限時間の中で読む 問題意識を持って読む 「引用」の技を学ぶ テキストを読み手と共有するメリット おもしろいと感じたことをグループ分けする 引用のポイントを外(はず)さないコツ 引用から文章を組み立てる 「気づき」がおもしろさを生む 2 「レジュメ力」をつける キーワードを拾い、メモをつくる 構想に役立つメモのつくり方 性格の違う三つのキーコンセプトをつくる キーコンセプトは切り口になる レジュメは文章の設計図 長い文章を書くトレーニング 3 文章は「3の法則」で構築する キーワードからキーフレーズへ 関連のない三つのキーコンセプトをつなぐ 三つのキーコンセプトを図化する 暗黙知を呼び覚ます 章、節、項目を見きわめる 私の論文トレーニング 読書感想文で三つのポイントを選ぶ練習 トレーニングメニュー 映画の活用 第3章 「文体」を身につける 1 文体が文章に生命力を与える 主観的なことを書く 文体は構築力の上に築かれる 生命力は文体ににじみ出る 生命力と構築力 音読すると文章の生命力がわかる 対自分の文章と対他人の文章の違い 2 文体は立ち位置で決まる 文章の身体性とは何か 自分の立ち位置を意識する 自分のポジションを決める 3 オリジナルな文章を書く 立つ位置で構築の仕方が変わる 書きやすい立ち位置を見つける 主観と客観のバランスをとる 取捨選択することで頭を高速回転させる アレンジ次第で文体は変わる 触発されてオリジナリティが生まれる

-

-数学で使われる「定義と定理」の違いや、地理で登場する「食料と食糧」の違いをきちんと理解できていますか? ことばの理解があいまいなまま勉強しても成績はなかなかあがりません。語彙力は国語だけでなく全教科において重要なのです。本書は3部構成で、「そもそも語彙力とは?」という基本から、各教科において必要な語彙力、そして実践問題までを一貫して学ぶことができます。勉強する「前」に語彙力を身につけよう! [理系科目も文系科目も、5教科すべてを網羅!] 【目次】PART1 語彙力はなぜ大事なのか/第1章 語彙力はすべての基礎である/語彙力はランニングと同じ?/意味の丸暗記は語彙力ではない/ぼんやり理解ではもったいない/第2章 実は日本語をみんな知らない/語彙力の勉強は簡単なものから!/「プレーン」ってどんな味?/「プレーン」から広がる語彙力/「信用」と「信頼」はどう違うのか?/小さな違いでニュアンスが変わる/あなたは「変化」を知っているか?/変化には「前」と「後」がある/言葉の使い方を普段から意識する/語彙の勉強は深く狭く!/PART2 5教科それぞれの重要語彙/第3章 数学の理解に欠かせない言葉/「率」という言葉を制す/「累積」ってなんだっけ?/「因数」と「約数」を理解する/「必要」条件と「十分」条件/「数学的帰納法」は「演繹法」/「定義」「定理」「公理」の違い/数学には二つの「連続」がある/第4章 理科の「ことわり」を言葉から知る/理科の理とはなにか?/理科は筋道を探究する/プラス・マイナスが「陰・陽」のワケ/「蒸発」と「沸騰」の差/頻出する「飽和」をマスターする/「不斉」の「斉」を知る/第5章 社会は用語を一つずつ理解しよう/「資源」をいくつあげられる?/「偏在」と「遍在」は真逆!/「食料」と「食糧」の使い分け/歴史で使われる「回復」は超重要/公地公民の「公」ってなに?/「冊封・朝貢」でわかる東アジア/歴史は「凋落」のくり返しだ!/第6章 英語の語彙力=暗記した単語数?/カタカナ語の元をたどる/「end」は「終わり」だけじゃない!/「フィナーレ」から経済まで/「ターム」から派生する言葉/「フォーム=形」を応用する/「vivid」の「vi」に着目/英語は接頭辞で推測できる!/PART3 実践問題で語彙力を鍛えよう/第7章 日本語↔英語の両面から学ぶ/『人間失格』を英訳してみよう/「あいつら全員同窓会」を英訳すると?/和英辞典と国語辞典を両方使おう!/翻訳の実践問題/第8章 共通テストの新傾向に備える/漢字一字を深く理解する/古語は語彙力の源泉/漢字一字が持つ複数の意味を理解する問題

-

3.7「ああ言えばよかった」と日々モヤモヤしているあなたへ 敵を作らず、かつ理路整然と言い返し、 他人を思い通りに動かす方法を伝授します。 「論破力」とは、説得力のある話し方のこと。 論理的な話し方の基本や、便利なキラーフレーズなど、 ビジネスから日常のイライラにまで役立つスキルが満載! “自分史上最強モード”でストレスフリーな毎日を (目次) 第1章 議論とはゲームである 「論破したその先」をまず想像する 意見を言わずに事実を言う 文系の議論はイージー 「世界を思いどおりにしたい」から論破する 相手の議論の「あら」を見つける 厄介な交渉を乗り切る小ワザ 相手の「怒り」をかわすテクニック 「遊び」と思えば、何でもできる! 「好き・嫌い」は論破できる? 議論はエンタメであり、ゲームだと思え! あえてちゃぶ台返しをする 第2章 観客の心を揺さぶる論破テクニック 1対1は厳禁、必ず「ジャッジ」をつける 「かわいそう」と思われたもの勝ち 謝罪が観客の心を動かす 場の“メインパーソナリティー”を見抜く 2人きりに持ち込まれた議論のコツ 論破力は想定力 たった一つの「例外」で論破できる 「絶対」は禁句 「思う」は否定できない 「条件」を制限する 感情移入をしない 定義が曖昧な言葉・難しい言葉は使わない 発言しないヤツはノーバリュー 論破しても恨まれない方法 ひろゆき流キラーフレーズ・「いま、なんで過去形ですか?」 第3章 手ごわい相手に「YES」と言わせる説得術 相手のプラットフォームを理解する 問いで相手をモデル化する モチベーションを見抜く ゴールを間違えない 「発表したい欲」を抑える まず相手がSかMかを見抜く Sには好奇心を、Mには安心感を 無理ゲーな話を実現させるギャンブル話法 人の感動するパターンを分析して提示する 「権威ある似たもの」でプッシュする 議論で説得するのは二流 数字を使う テクニックとしてのウソ 目下だと思っている相手の「未来」を想像して話す 第4章 厄介な人を転がす技術 ウソつきを見抜く質問術 ひろゆき流キラーフレーズ・「〇〇〇ってどういう意味ですか?」 非論理的に見える人の取り扱い法 厄介な人ほど転がしやすい おかしな人のエネルギーを受け取らない 「こういう人もいるんだ」と許す タイプ別おじさん思考理解法 相手の地雷を踏んだら喜べ! 怒られるのはおいしい 「ヘタなことはしないほうがいいけど下」くらいのポジションにいる 人に期待しなければ最強 議論でいちいち傷つかない ひろゆき流怒りのマネジメント ひろゆき流キラーフレーズ・「はい・いいえで答えてください」 第5章「ああ論破したい!!」こんなときどうする?! ひろゆきのお悩み相談室 「本題からはずれて、過去の話で攻撃してきた」 「異常に細かい人に詰められて疲れる」 「相手が怒鳴ってきて反論の隙がない」 「自分のやり方を押しつけてくる人がむかつく」 「目上の人が事実と違うことで非難してきた」 「お客様から電話でののしられた」 「よかれと思って指摘したことでキレられた」 「自分だけに当たりが強い人がいる」 第6章 議論に強くなる頭の鍛え方 「ああ言えばよかった」への処方箋 なんでも知っている人に見えるインプット術 議論に強い人は「保留」をする 「知らないこと」は「知らない」と言う 試合に負けて勝負に勝つ 答えのない議論を考えるコツ 「会話のキャッチボール」をしようとしない 本当に頭がいい人の議論の特徴 当事者意識を持たずに判断をする 答えが難しいテーマをぶつけて相手の反応を見る

-

5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ロングセラー累計50万部超え人気シリーズの改訂版。序盤の、「意味のある駒の動かし方」が理解できると、自分と相手の指し方の意図が見えてきます。本書では、まず、序盤の目的意識や何気ない指し手の意味、ヒモをつける重要性、といった初心者にとって大切と思われる要素を解説します。まずはこの基礎の部分をしっかりマスターすると、さらに解説する駒の活用法、玉の囲い方、そして最後に紹介する定跡も、理解度が深まります。ただ駒を動かすレベルを卒業し、自分なりにでも局面が「見える」ようになれば、将棋はいっそう面白くなります。 *本書は、2009年刊行の『羽生善治のみるみる強くなる 将棋 序盤の指し方 入門』に新たな情報を加え、リニューアルしたものです。

-

-語彙・背景知識を押さえれば、面白いほど読めるようになる! 海外ニュースに出てくる英語表現、すらすら読めますか? 日本人が苦手な語彙・表現がわかれば、理解・速度が劇的にアップする! 「ニュース英語」の読み方の決定版 ★ビジネスブックマラソン Vol.6440(2024/3/19)で紹介されました! Q ニュース英語によく出てくるこの英語の意味、わかりますか? ・shower praise on 直訳:シャワーのように称賛を浴びせる つまり、「称賛する」 ・A sport striving with all its might to become less interesting 直訳:全力でより面白くならないようにしようと努力しているスポーツ つまり、「非常に高い人気を誇るスポーツなのに、最近は試合が面白くなくなってきた」ことへの皮肉 ・sticky prices 直訳:ねばねばした物価 つまり、「なかなか下がらない物価」を表現 「ネイティブの英語に触れよう!」と海外ニュースやYoutube、PodCastを観る習慣をつけても、 ニュースに使われる英語には、独特の読みづらさがあります。 前著「ニュース英語の読み方」では、その特徴として以下の6つを取り上げました。 ①ニュース英語は情報追加型 ②無生物主語を偏愛する ③言い換え表現が大好き ④生きた表現の宝庫である引用文が多い ⑤感情表現が豊かである ⑥比喩表現が頻出する 本書は、そのような基本的な特徴のほか、 「これを押さえておけば、さらにニュース英語が読み解ける!」6つの表現・語彙のポイントをまとめました。 40年以上、総合商社で国際政治経済の専門家として活躍してきた著者が、そのコツを惜しみなく伝授します。 ①感情表現(批判語と称賛語) ②遊び心と言葉遊び ③辛辣な風刺と皮肉 ④絶妙な形容詞 ⑤生き生きとした口語表現 ⑥連続した同義語・類義語 【こんな方におすすめ】 ・仕事で、世界の最新情報を入手するために、ニュース英語を読む必要に迫られている。 ・時事英語に苦手意識があり、ピンポイントで攻略したい。 ・英検・TOEIC・TOEFLなどの試験対策のため、英文記事を読んでおきたい。 ・独学で英語の学び直しをしている/したいと思っている。 ・ネイティブがよく使う英語ならではの表現を身につけたい。 ・国際人としての教養を身につけたい。

-

4.5青年たちの「義挙」に民衆は拍手したーー。 血盟団事件、五・一五事件、神兵隊事件、死なう団事件、そして二・二六事件……。 なぜ暴力は連鎖し、破局へと至ったのか? 昭和史研究の第一人者による「現代への警世」。 【本書の内容】 ・「安倍晋三銃撃事件」と昭和テロの共通点 ・「正義を守るための暴力」という矛盾 ・現代の特徴は「テロの事務化」 ・ピストルではなく短刀にこだわった将兵 ・「三月事件」と橋本欣五郎 ・「血盟団」井上日召の暗殺哲学 ・五・一五事件の「涙の法廷」 ・昭和テロリズムの「動機至純論」 ・愛郷塾の存在と「西田税襲撃事件」 ・言論人・桐生悠々の怒り ・大規模クーデター計画「神兵隊事件」 ・罪の意識がまったくない相沢一郎 ・血染めの軍服に誓った東條英機 ・「死のう団」のあまりに異様な集団割腹 ・二・二六事件が生んだ「遺族の怒り」 ・一貫してクーデターに反対した昭和天皇 ……ほか 【本書の目次】 序章:昭和テロリズムから見た安倍元首相銃撃事件 第一章:残虐のプロローグ――三月事件から血盟団事件へ 第二章:昭和ファシズムの形成――五・一五事件が歴史を変えた 第三章:暴力の季節への抵抗者たち――ジャーナリスト・桐生悠々と政治家・斎藤隆夫 第四章:「血なまぐさい渇望」のクロニクル――神兵隊事件から永田鉄山刺殺事件まで 第五章:国家暴力というテロリズム――死のう団事件の異観 第六章:テロから戦争への転換――二・二六事件の残虐さが意味すること 不気味な時代の再来を拒むためにーーあとがきにかえて

-

3.7

-

5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 文章を書く時のお供に!スピーチ、会話など、人前で話す時の参考に!! SNSの定着で、1億総“執筆”社会となった日本。2020年の東京五輪で、世界から注目を集める今だからこそ、改めて我が国の言葉「日本語」を見つめ直すべきでは?そこで!我々日本人がついつい使ってしまいがちで、なんとか通じるものの、実は間違っていたり、伝える相手に対して親切ではない日本語表現をピックアップ。日常会話において、他人からツッコまれないために、言い換え方を実践的に紹介します! ×山へ芝刈りに ⇒ ○山へ柴刈りに ×間が持たない ⇒ ○間が持てない ×目覚めが悪い ⇒ ○寝覚めが悪い・・・etc. 【主な内容】 第1章 意味が重なる! 日本語と日本誤 第2章 実はうっかり言い間違えている! 日本語と日本誤 第3章 本来の意味を知らずに使っている!日本語と日本誤 第4章 そう読むと間違い! 日本語と日本誤 第5章 そう書くと間違い! 日本語と日本誤 第6章 1文字だけで大違い! 日本語と日本誤 第7章 濁点つけて!orつけないで!日本語と日本誤 第8章 ひらがな表記orルビふりにすべき!日本語と日本誤 第9章 そう区切ると間違い!日本語と日本誤 第10章 読み手・聞き手を意識していない! 日本語と日本誤 第11章 海外で通じない! 英語と英誤

-

4.0様々なデータ、会社の売上や目標、日々の家計から国家予算まで……我々の身近にあふれるさまざまな「数字」。その意味を正しく把握し、自分事として理解するためのスキルが「統計学」だ。本書は数字に苦手意識のある文系ビジネスパーソンを対象に、問題形式で楽しみながら統計学が身につくトレーニングブック。使うのは基本「四則演算」のみ。身近なケースを元に、「どんなときに、どう統計学を使えばいいか」がわかる。 問題例:●「営業は足で稼げ!」「企画書の精度を高め、成約率を倍にすべき」。統計学的に正しいのはどっち? ●20人中3人が改革案に「大反対」。この案、果たして進めるべき? ●自動車購入とカーシェアリング、どっちを選ぶべき? ●どちらの案がいいかを決める社内アンケート、何人の人に聞けば十分? ●ライバル店のレビューの点数が妙に高い。イカサマかどうかを見抜くには? ほか 今までなかった画期的な統計学入門!

-

4.7※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 マンガを描くのに必要なのは 才能ではなく「コツ」。 これが、一番わかりやすいマンガ入門書です! 「マンガを描いてみたい」と思っても、作品を描き上げられずに 挫折してしまう人は意外と多いもの。しかし、描き上げられない理由は 才能の問題ではありません。多くは、ストーリーやキャラクターの 作り方を知らないことによるのです。 たとえば、「起承転結」を意識したプロットの作り方や、キャラクターの 「感情線」の描き方、作ったキャラをどう配置するか、など――。 本書は、16P、24P、32Pの短編3作を描く中で マンガの基礎が自然と身についていく構成になっています。 これから初めてマンガを描く人、一度はチャレンジしてみたけれど 上手くいかなかった人でも、最後までマンガを描き上げられる力が 身につき、マンガ作りの楽しさ、奥深さを味わう初めの一歩を 踏み出せます。 作例となるサンプルマンガも多数掲載。マンガ家志望者のリアルな 原稿だから、本当の意味で参考になります。楽しく読みながら しっかり学べる、マンガ制作の新しい定番書です。 ■目次■ 第0章 マンガづくりの準備をしよう 第1章 2ページ・8ページマンガでストレッチをしよう 第2章 16ページマンガで「ストーリー」を描こう 第3章 24ページマンガで「感情移入」を学ぼう 第4章 32ページマンガで「濃いキャラ」を描き切ろう ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。

-

3.6日本人が苦手な「打ち解ける」「間を埋める」「盛り上げる」を世界の一流ビジネスマンはどうやっているのか?日本では、取引先との商談などを始める際に、本題に入る前のイントロダクションとして雑談を交わすのが一般的です。天気の話に始まり、SNSで話題になっていることなど、そのほとんどが「とりとめのない会話」です。ビジネスマンは雑談を本題に入る前の「潤滑油」と考え、その場を和ませたり、緊張感を取り除いて、相手との距離感を縮めることを期待しています。お互いの関係性を深めるのは大事なことですが、筆者は「それだけでは、もったいない」と考えています。なぜならば、そこが「ビジネスの場」であるからです。世界のビジネスシーンで、一流のビジネスマンが交わしているのは、日本的な雑談ではなく、「dialogue」に近いものです。ダイアログとは、「対話」という意味ですが、単なる情報のやりとりだけでなく、話す側と聞く側がお互いに理解を深めながら、行動や意識を変化させるような創造的なコミュニケーションを目指した会話です。彼らは明確な意図を持って相手と向き合い、「雑談」を武器としてフル活用することで、仕事のパフォーマンスを上げ、成果を出すことを強く意識しています。日本のビジネスマンの雑談には、こうした戦略的な視点がスッポリと抜け落ちているのです。本書では、雑談を社内や社外の人間関係の構築に活かし、仕事で成果を出すための考え方や実践法を徹底的に掘り下げて詳しくお伝えします。世界のビジネスマンの雑談との向き合い方や、日本との考え方の違いを知ることは、雑談のスキル向上だけでなく、仕事のクオリティを高めることに結びつきます。

-

4.3

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 シリーズ累計8万部超! 『敏感すぎるあなたが7日間で自己肯定感をあげる方法』が待望のまんが化! 周りの顔色を常にうかがってビクビクしている、 他人の評価がきになってしょうがない…。 そんな敏感すぎる人に向けて、 たった7日間で自己肯定感をあげる方法をまんがとコラムで解説します。 ・人の顔色を常に気にしてしまう ・人と会った後はどっと疲れてしまう ・相手にどう思われているかを気にして自分の意見や思いを言えない ・人の言葉を敏感に受け取ってしまい、どんな意味なのかすごく考えてしまう ・「私さえ我慢すればいい」という思いをいつももっている ・自分に魅力や価値があると思えず、褒められても嘘だと思ってしまう ・人から優しいといわれるけど、全然それが褒め言葉だと感じられない 自己肯定感が低いと、 どうしてもネガティブな面ばかりに注目してしまうので気分は落ち込んでしまいます。 しかし、多くの自己肯定感が低い人を敏感すぎるカウンセリングしてきた私から見ると、 そんな方々は実に素晴らしい才能の持ち主であり、可能性しかない方たちです。 実際、自己肯定感を上げていくことによって、 短所だと思っていた要素がことごとく長所として輝き始める様子を目の当たりにしてきました。 ・相手の意見を尊重しながら、自分の意見もきちんと言えるようになった ・ときには人のために、気持ちよく思い切り頑張れるようになった ・周りの人たちの気持ちを汲んで、意見をまとめられるようになった ・一人ではうまくできないとき、誰かに助けを求めることができるようになった ・人のいいところを常に見ることができるようになった ・いるだけで周りの雰囲気を和らげることができるようになった ・周りの人たちの協力をもとに成功できるようになった とはいえ、今の時点では自分がそうなれるとは信じられないかもしれません。 ぜひ本書を通じて、ご自身でその変化を体験していただければと思います。 本書は、 森下えみこ先生のかわいらしい漫画の中で、 主人公が自分の心と向き合い、少しずつ変化しながら 自己肯定感をあげていくプロセスを7日間にわたって紹介しています。 ■目次 ●1日目 今の自分に意識を向ける ●2日目 過去を見つめなおす ●3日目 過去の家族関係を見つめなおす ●4日目 自己肯定感を高める ●5日目 自分のペースで人間関係を築く ●6日目 敏感であることを強みにする ●7日目 自分が本当にしたいことを実現する ■著者 根本裕幸 心理カウンセラー 2000年よりプロカウンセラーとしての活動を始める。 今では延べ2万人以上のカウンセリングと年間100本以上のセミナーを行う。 ■まんが 森下えみこ イラストレーター/まんが家 コミックエッセイのほか、書籍や広告、雑誌などのイラスト、まんがを手掛けている。

-

4.010分で読めるミニ書籍です(文章量9,000文字程度=紙の書籍の18ページ程度) 「役立つ」「わかりやすい」「おもしろい」をコンセプトに個性あふれる作家陣が執筆しております。 自己啓発、問題解決、気分転換、他の読書の箸休め、スキルアップ、ストレス解消、いろいろなシチュエーションでご利用いただけます。 是非、お試しください。 書籍説明 職場で人の気持ちを軽んじているかもしれない。 もっと思いやりをもった人間になりたい。 お客様、同僚、部下、上司を、もっと喜ばせたい。 そう考えている方。 これは、あなたの本です。 本書では、「思いやり」を習慣化するための心得をリストにして提供します。 これを毎朝1分間読むことにより意識改革を目指します。 小さなことが多いですが、あなたの人生には大きな変化をもたらすはずです。 是非、ご活用ください。 「思いやり」という言葉の意味は、 「他人の立場に立って考える」そして「相手が快適に過ごせるように振る舞う」ことだと言い換えることができます。 では「思いやり」に欠ける人というのも同様に定義づけることができますね。 「他人の立場に立てない人」もしくは「相手が不快になるような振る舞いをする人」という意味になりますが、 多くの場合後者を実践する人はなかなかいません。 自ら人間関係を複雑にしたいと思う人がそういないように。 では「他人の立場に立てない人」を少し突き詰めることにしましょう。 「他人の立場に立とうとしない」もしくは「相手の立場に立っても何が快・不快なのかがわからない」、 そして「相手の立場がどこにあるのかわからない」の三択です。 「他人の立場に立とうとしない」という選択肢を選んだ人は本書を手に取っていないはずですから、 ここからは後ろの二つに迷っている方への道標になればと思い書かせて頂きます。 著者紹介 袴 雪乃(ハカマ ユキノ) モノカキとして普段はコラム、書評、求人原稿、小説などを執筆してひっそりと暮らしております。 建築、数学、教育、哲学、心理学、語学、労働などの知識と、 人材系、介護系、スマホビジネス系の業界での経験をバックボーンに、 日常でもてあましている様々なこと誰かに伝えられたらと思い言葉を紡いでおります。 よろしくお願いいたします。

-

-出世をしようと思い、「仕事がうまくいくコツの本」や、「出世するコツの本」を読みあさっても、結局一週間もたつと忘れてしまってもとの自分に戻ってしまう。そんな経験ありませんか?本書は継続、習慣化をテーマとして作られました。「出世リスト」を毎朝読むことにより まえがき サラリーマンとして働くなら出世を目指さなければいけない。 理由は2つある。 1つ目は、個人的な成功だ。同じ時間を働いて貰う給料は数倍違う。社会的な地位も違う。できる仕事の内容が違う。出世すればするほど、仕事はハイレベルな、おもしろいものばかりになる。優秀な人にも変わった人にもたくさん会える。仕事で海外に行くことも増えるし見聞も広がる。出世すると人生は変わるのだ。 2つ目は、会社のためだ。会社組織は社員が出世を目指すことでうまくいく。社員が出世競争を行うことで業務が活性化しビジネスが強化されるのだ。出世競争前提の仕組みなのだ。だから社員が素直に出世競争しないと会社としては困る。給料をもらう以上、出世競争に参加するのは義務だ。 そしてどうせ目指すなら出世しよう。 20代で部長。30代で役員、専務。40代で社長。 もちろん、上にいけばいくほどポストは少なくなるから、誰しもが出世を極めることができるわけではないが、本気で目指し、よりよい従業員となるのだ。 世の中に、出世の心構えの本は多い。読んだ瞬間は行動が改善されるだろう。しかし一週間もすると忘れてしまってもとに戻ってしまう。 本書は、そこに注目した。 努力が継続できるように、要点をまとめた「出世リスト」を用意した。毎朝「出世リスト」に目を通してもらいたい。これは1分間で読むことができる。これによって潜在意識に出世マインドを摺りこんでいくのだ。 本書の構成は、まず「出世リスト」、そのあとがリストの説明だ。 一度すべて読みリストの意味を理解する。それを毎朝「出世リスト」でリマインドする。 忘れないことが大切だ。出世は継続なのだ。出世リストを読むタイミングは電車の中、朝起きた瞬間のベッドのなか、トレイのなか、どこでもいい。 「出世リスト」 遅刻をしない 出世したイメージで振る舞う 挨拶は自分から進んでする ゴミを拾う 会社のビジョンを体現する お客様に誠実に 怒ったり、泣いたり、文句を言ったりしない ズルをしない 上司を出世させる 圧倒的な数値を叩き出す コツを聞きまくる 上司の思いを体現する 同僚、部下に徹底的に親切にする。 仕事を好きになる 成長するには仕事をたくさん受ける 朝一番に出社して、夜一番遅く帰る 体調管理を完璧にする 健康を再優先する

-

3.3現代の色彩豊かな視覚環境の下ではほとんど意識されないが,私たちが認識する「自然な(あるべき)」色の多くは,経済・政治・社会の複雑な絡み合いの中で歴史的に構築されたものである.食べ物の色に焦点を当て,資本主義の発展とともに色の持つ意味や価値がどのように変化してきたのかを,感覚史研究の実践によりひもとく.

-

4.0

-

-ある日、ロザラム公爵グリフィンは馬車で領地へ帰る道中、突然飛び出してきたネグリジェ姿の娘をはねてしまった。泥だらけで地面に倒れた彼女は意識を失っていたため、やむなく公爵邸につれ帰って介抱することにする。一方、眠りから覚めた娘はいっさいの記憶がないことに戸惑った。このたくましくて美しい男性は誰……いいえ、それより私は誰? 「君の名は?」そう尋ねられて答えに窮していると、公爵と名乗る彼に、美しき女性を意味する“ベラ"と名づけられ――…。

-

-親友夫妻の突然の死。たったひとり遺された息子、コスチャを守ると誓ったメイシーの前に現れたのは、ロシアン・マフィアのような遺児の後見人アレクセイ。ハンサムだが不遜な態度の彼に不安を覚えるメイシーは、子守りとしてナポリにある彼の豪邸について行く。反発しつつも意識しあうふたりは、自然に愛を交わすようになるのだが、彼はメイシーに、子守りにしては高額すぎる報酬を渡してきた。これはいったいどういう意味なの…!? 私は愛人に過ぎないということ?

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 一瞬で体や相手との関係性を変えてしまう “中心帰納”とは? “想う”ことで達人技を実現していくメソッド満載! 体と相手との関係性が実際に変化する不思議! 達人が行っていたのはこれだった! つい対抗してしまう、焦ってしまう、欲を出してしまう… そんな誰もが抱く気持ちを自分の中心へと瞬時に納めた時、それは起こる! 合気道達人技の秘密に、誰も語らなかった聞いたこともないキーワードから迫る一冊! CONTENTS ●第1章 “想い”が技になる! 1 達人技は「想い方の技」だった! 2 武道の意識遣いを治療などに応用する 3 限界を超えるための心法 4 語り継がれた達人像 コラム 居合神社と昭和の剣豪たち 5 身体技法だけでは到達できない世界 6 体深意識とは何か 7 【中心帰納】が意味するもの 8 中心帰納のファーストステップ 9 体重心=COGが重要なポイント 10 動きの質が向上する 11 対人技で試す 12 【無意識=無心の技】は何が無い? 13 意識が一点に固着すると動きも止まる 14 深さを感じる意識遣い 15 脱力を意識しすぎれば逆効果 16 身体重心=中心と仮定して動く 17 土台となる動きの見直し 18 地面に逆らわずに立つ 19 ペットボトルを上げると技になる ●第2章 意図持たぬ意思力 “中心帰納”とは? 1 技と想い方 合気上げ 2 体深部へ、イメージの瞬時移動 3 腕の意識を消して腕を上げる 4 合気上げに見る対立と無対立 5 俯瞰の視点に切り替えて技を試す 6 意識の双方向性―後ろに進むように想って歩く 7 視野を変えると歩行が変わる 8 イメージの転換で日本記録が生まれた 9 勝手に体が動くのを体感する ●第3章 体と世界を変える“感覚”のコツ 1 写し目と複合感覚 2 中心視野と周辺視野で観る 3 写し目という秘訣 4 複合感覚に気づくと動きが変化する 5 脳内出血による右半身麻痺からの回復 6 寝たきりのまま「写し目」を試す 7 回復の兆しは触覚の変化がきっかけ 8 まばたきと体の関係 9 初対面の人の痛みを改善できた理由 10 風景が病を癒す 11 空間認識と同調 12 全身感覚(ホールセンス)で動く 13 武術と全身感覚 コラム 中心帰納から「腰回し」へ、その一考察 ●第4章 合気道の極意“入身”とは? 1 入身は達人への登竜門 2 「体まるごと」前進するのが入身の条件 3 正面打ち一教での方法 4 感覚を呼び起こしてから動作に移る 5 突き技に対する入身 6 進んで相手を受け止めに行く ●第5章 イメージを使って動きの質を高める 1 思い込みの身体イメージを修正する 2 運動イメージングの効果 3 動作を巻き戻す 4 象徴的なイメージを用いる 5 球転から生まれる無限の動き 6 「停滞感」への感受性を高める 7 「内動」で勢いを蓄える 8 より小さな球をイメージする 9 入身に球転イメージを用いる 10 「自らを球とする」体捌き 11 「ワイヤーフレーム」「メッシュ」のイメージを活用する 12 ワイヤーイメージを空間認知に応用する 13 腹に力が入る呪文 ●第6章 “想い”が技になる!応用編 1 意識遣いを広い分野に活かす 2 格闘スポーツへの適用 3 「写し目」はボクシングの間合いでも有効 4 構えー上半身の重さを COGに乗せる 5 ジャブ、ストレートパンチ 6 「全身で」フットワークする 7 柔らかなストッピング&パーリング 8 柔道でも胸鎖関節への意識を活かす 9 投げ技での崩し コラム 成田師の体捌き 10 ストレッチなど体のケアに活かす 11 ストレスを小さなものにする 12 陰と陽の作用を幅広い分野で活かす 13 舌遣いに新たな可能性を観る 14 息遣いで深部から体を変える

-

-1,019円 (税込)雑誌『愛犬の友』の最終号。 巻頭で68年にわたるその歴史を振り返ります。 【第1特集】冷やしパグ、はじめました。 第1特集はこれからの暑い季節に向けて、パグの暑さ対策を紹介。 手づくりのネッククーラーの作り方などを掲載します。 【第2特集】保護犬を考える 第2特集では保護犬について特集。 保護犬を実際に引き取った体験談や起こりがちなトラブルについて、また海外事情なども紹介。 さまざまな角度から保護犬について考えます。 目次 『愛犬の友』を振り返る 愛犬の友の68年 誌面で振り返る犬との暮らしの変化 注目の犬種ベスト15 1971年~2009年 PREMIUM GALLERY Pekingese [特集1]冷やしパグ、はじめました。 パグの暑さ対策、万全ですか? クールネックでひんやりパグ! みんなはどうしてる? パグのお手入れ パグの顔芸選手権 Goods & Sweets おうちでパグタイム 再掲! 予防のためにも知っておきたい パグの気になる病気 飼い主さんが教えてくれた パグのシニアライフ LIFE WITH PUG! パグのいる人生っておもしろい! [特集2]保護犬を考える 保護犬のきほん 保護犬が我が家にやってきた! 危機回避マニュアル 保護犬の心身の健康と安全を守りたい! 飼い主さんが教えてくれた 保護犬との暮らし あの頃と今 保護犬を迎えた後…… 現地レポート ポーランドにおける保護犬とシェルター事情 [連載]アメリカのアニマル・レスキュー/私のレスキュー人生 [連載]中西典子の「犬の常識」を疑ってみる/保護犬の現在地 [連載]『pas a pas 』が教える 旬の10分間クッキング/パグにおすすめの体を整える皮膚ケアごはん [連載]わん! ポイントカメラ塾/愛犬の姿を写真に残すことの意味とは? [連載]愛犬と長く暮らすために/犬の画像検査・核医学検査・PET検査 [連載]リタイア犬日記/新緑の山で再スタート! [連載]病気と仲良く付き合っていくには……。/変形性の整形疾患 読者プレゼント [不定期連載]みんなの意識調査アンケート2/動物愛護管理法改正の周知度について TOPICS お知らせ

-

3.9集団への帰属の欲求とは何を意味するのか。この欲求が他者に対する恐怖や殺戮へとつながってしまうのはなぜなのか――。グローバル化の進展は、さまざまな文化の保持者たちの基盤を揺るがし、時に偏狭で排他的な帰属意識を生み出してしまう。複数の国と言語、そして文化伝統の境界で生きてきた著者は、本書のなかで新しい時代にふさわしいアイデンティティのあり方を模索する。鍵となるのは、「言語」だ。言語を自由に使う権利を守ること、言語の多様性を強固にし、生活習慣のなかに定着させること、そこに世界の調和への可能性を見る。刊行後、大きな反響を呼んだ名エッセイ、ついに邦訳。文庫オリジナル。

-

4.0負担やしんどさがスッと消えて、家が明るく、家族が元気になるまったく新しい家事本! ・「手」に「視線」に、心をこめて家事をする ・やりたくないときに家事を「やってはいけない」理由 ・ルールも決まりも「習慣化」もいらない ・神事(かみごと)としての家事、神聖な心がはぐくまれるやり方 ・片づけは「畳一畳のなわばりづくり」から ・そうじは「物をいつくしむ」こと ・「きれいな部屋」より、「あたたかくて、血の通った明るい空気」を ・〇衝動で掃除する ×毎日決まった時間に掃除する ・目線意識で、うれしくなる冷蔵庫に ・汁物一品あれば、家族のエネルギーがすっと整う ・本棚からはじまる家の「パワースポット」づくり ・「うちの子になる?」と聞く買い物 そのほか、やりたいことを、やりたいときに心をこめてやるだけで、自然と家は片づき、料理がおいしくなる。 効率を追求せず、「自分の機嫌のよさ」や「心をこめること」を大切にすると、結局効率的になる。 忘れられていた「家事」の意味と、素敵な方法論を教えます。 イラスト:本田亮 デザイン:アルビレオ

-

3.9「愛している」という言葉は、恋愛小説やドラマなどでは陳腐なぐらいよく使われるフレーズである。実際生活においても、私たちはこの言葉を、便利なものとして、さまざまな場合において使っているのではないだろうか? しかし、突き詰めて考えてみれば、「愛」とは、いったいどういうものなのか? このことは、古今東西の哲学者や作家たちが、それこそ大まじめに追及してきた、「人生における究極のテーマ」なのだ。私たちは、物事の価値観が揺れ動いている現代において、このテーマについていかなる考察をしておかなければならないのか。このような問題意識にたって書かれたのが、本書である。「男女の愛」から、より広い意味での「人間愛」にいたるまで、さまざまな角度から深く検証と考察を行い、読者の人生観や恋愛観、価値観にまで大きな揺さぶりをかけて行く。魅力にあふれた人生論である。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 4~5世紀にかけて活躍したローマ帝国時代のキリスト教の神学者、哲学者、説教者であるアウグスティヌスは人間をどう考えていたのか。その全貌に迫る。 【目次より】 序論 人間学的伝統の受容と変革 第一節 精神史的境位 第二節 新しい人間学の出発点 第三節 人間学的自覚の発展 第四節 新プラトン主義の人間学の影響 第五節 パウロの人間親の受容と解釈 第一部 アウグスティヌス人間学の形成過程 第一章 初期人間学の特質 第一節 哲学の主題としての魂の問題 第二節 人間の定義、理性と身体の理解 第三節 知的救済論とキリスト教的意識 第四節 回心と神への対向性 第二章 魂と身体 第一節 魂の不滅についての論証の問題 第二節 身体論(一) 感覚論の問題 第三節 身体論(二) 創造・受肉・復活 第四節 人間学的区分法の問題 第三章 理性と信仰 第一節 理性と信仰の問題と基礎経験 第二節 優位性の問題 第三節 神の像としての精神の知性的認識 第四章 超越 内面性の問題 第一節 哲学者の神とキリスト教信仰 第二節 悪の存在論的考察と実存の超越 第三節 アフェクトゥスの超越性 第四節 超越の道と命法 第五章 自由意志 第一節 自由意志に対する初期の解釈 第二節 自由意志と悪の問題 第三節 自由意志と神の恩恵 第二部 アウグスティヌス人間学の特質 第一章 「心」(cor)の概念 第一節 「不安な心」(cor inquietum)と頽落存在 第二節 心概念の実存史的考察 第二章 人間存在と時間 第一節 時間と歴史性 第二節 創造と時間の秩序 第三節 歴史と時間の秩序 第四節 救済史の問題 第五節 人間学的三段階説 第三章 社会的人間存在 第一節 キヴィタスの社会学的概念 第二節 キヴィタスの神学的・人間学的意義 第三節 キヴィタスと国家および教会との関連 第四節 キヴィタスと世代との転換 第四章 神の前に立つ人間 第一節 宗教的自覚の深化 第二節 「あなたの命じるものを与えたまえ」の意味 第三節 ローマ書第七章の解釈の転換 第五章 奴隷的意志の問題 第一節 アウグスティヌスからルターヘの継承 第二節 初期から中期にいたる奴隷的意志の展開 第三節 後期の「拘束された自由意志」の理解 第四節 自由意志と恩恵との関係の三類型 第五節 アウグスティヌスにおける弁証法的関係 あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 金子 晴勇 1932年生まれ。倫理学者。聖学院大学客員教授。京都大学文学部卒。同大学院博士課程中退。文学博士。専攻は、キリスト教思想史専攻。 著書に、『ルターの人間学』(学士院賞)『対話的思考』『宗教改革の精神 ルターとエラスムスとの対決』『アウグスティヌスの人間学』『恥と良心』『ルターとその時代』『対話の構造』『近代自由思想の源流』『キリスト教倫理入門』『倫理学講義』『愛の秩序』『聖なるものの現象学 宗教現象学入門』『マックス・シェーラーの人間学』『ヨーロッパの思想文化』『人間学から見た霊性』『宗教改革者たちの信仰』『霊性の証言 ヨーロッパのプネウマ物語』『ヨーロッパ思想史 理性と信仰のダイナミズム』など、 訳書に、C.F.v.ヴァイツゼカー『科学の射程』(共訳)マルティン・ルター『生と死について 詩篇90篇講解』C.N. コックレン『キリスト教と古典文化 アウグストゥスからアウグスティヌスに至る思想と活動の研究』エラスムス『対話集』など多数。

-

4.0「勝ちたい。でも勝てない」 プロ入団9年で最下位7回の横浜で不動の四番としてチームを牽引。 「優勝したい」 その一心で巨人に移籍を決意し、移籍1年目で優勝を経験。 その後もレギュラーとして活躍を続けるも、『若返り』のチーム方針で 戦力外を突きつけられ…… 家族のために、チームのために。 勝利を目指して走り続けた『男・村田修一』の波乱の野球人生を初めて振り返る。 ●オレはバッターで勝負する! 松坂との対戦で、自分の生きる道が決まった ●勝負は勝たないと意味がない。準優勝ではダメ、銀メダルはもういらない ●守備に対する苦手意識はプロに入ってからもつきまとった。 実は引退するまでずっとそうだった 「できれば打球が飛んでこなければいい」と思っていた ●二軍でこの作業に取り組まなかったら僕が再び一軍に上がることも、 15年間もプロ野球でプレーすることもできなかったかもしれない ●九番に下げられたとき「九番の次は何か、わかるか?」と聞かれ「一番です!」と 答えて「バカヤロー、ベンチだろ!」と怒られたのも牛島さんだった。 あのときは「えぇ! ベンチもあんの?」と思ったものだ ●それまでは自分のことばかり、欲ばかりを追いかけていたけれど、長男が生まれたときから 「誰かのために」と考えるようになった。 自分が守らなければならないものができたことで、カッコいい父親でありたいと思った ●試合前にはいつも、「おえっ、おえっ」とエヅくような緊張に襲われる。 プレイボールがかかる数分間に決まって「それ」がやってくる ●独立リーグでの待遇はジャイアンツ時代とは比べものにならない。 小学校の校庭で練習することもあったし、練習で使う硬球にはビニールテープで補修してある

-

-キャンパスライフを楽しむごく普通の大学生・瑛二は、ある日突然異世界に召喚されてしまう。そこは魔族やエルフ、魔物がいる世界・エルデだった。手違いで召喚されてしまったものの、持ち前の明るさとコミュニケーション能力ですぐに馴染み異界生活を満喫する瑛二。そんな瑛二を気にかけてくれる、一見クールだが紳士的で優しい宰相・シグルドともっと仲良くなりたいと思うようになるが、ふとしたきっかけでシグルドのあられもない姿を見てしまい、その日から違う意味でシグルドを意識するようになってしまって…!?「美味しい末裔」待望のスピンオフ、コミュ強ポジティブ大学生×謎多き褐色美人エルフの異世界ラブストーリー開幕!

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 日本語で話す!母語でわかる!文法は納得するまで自分の言語で。 本書は『アクセス日本語』を使って学習するベトナム語話者のためのベトナム語版文法解説書です。会話の場面から文型や表現の意味を理解していくコミュニケーション重視の語学学習になじみのない方の理解を補い、無理なく学習が続けられるようにサポートします。 ■『アクセス日本語』とは 日本で働き、生活する外国人が必要とするコミュニケーション能力を重視した初級日本語テキストです。 『アクセス日本語』の目標 ・「なんとなく」から意識的な日本語学習者へ ・通じるだけじゃない、「印象の良い日本語」で日本社会の輪の中へ ・将来につながる自律的な学びへ ■『アクセス日本語 文法解説書【ベトナム語版】』のポイント ・学習項目の文法、表現、語彙をベトナム語で丁寧に説明 ・ベトナム語文法用語を使って、基本文型構造を示し、学習者の理解を補う ・「て形」「ない形」などの作り方を動詞のグループごとに解説 ・ミニコラム「日本について知ろう!」(1、2、3、5、6、8、11、13課) ・日本の生活について、調べたり話し合ったりできる語彙を紹介 ※この商品は、固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また文字列のハイライトや、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【監修者プロフィール】 山田智久:西南学院大学外国語学部外国語学科教授。ロンドン大学教育研究所より修士号(MA in Modern Languages in Education)、北海道大学より博士号(学術)を取得。ロンドン大学東洋アフリカ学院ランゲージセンター、佐賀大学留学生センター、北海道大学高等教育推進機構を経て2021年より現職。主な著書に『ICTの活用(第二版)』(くろしお出版)、『日本語教材研究の視点』(分担共著、くろしお出版)、『日本語教師のためのアクティブ・ラーニング』(共著、くろしお出版)等がある。

-

4.0『失敗』を知っているから『成功』できる。 ● 「頭がいい人」は論理的思考だけで判断しない ● 成功できない人は他の成功法則を真似てるから! そこに必要なオリジナルとは!? ● 自分のやりたい利益が解れば、環境に振り回されることはない! 巷に溢あふれる「成功哲学」、 あるいは「自己啓発」系の本やセミナーは、 確かに、すばらしいことが書かれてあり、新しい気付きも得られるでしょう。 しかし、あくまでもそれは、本の書き手が歩んだ道です。 その人の成功体験が、そのままあなたに当てはまることはありません。 自分の血となり、肉となるにはそれ以上の「何か」が必要です。 世にある自己啓発などが、なぜ一時的な対処療法に終わってしまうのでしょうか。 言葉や活字だけでは伝わらない「何か」を本書でお伝えデキればと思います。 ■目次 ●Chapter1 「頭がいい人」は論理で考えない 1 「頭がいい人」は論理的思考をしない? ・論理では、現実に太刀打ちできない ・他人に頼らず、「胆力のある人」になろう 2 他人の成功法則を真似しても、成功できないわけ ・失敗の中に、本当の情報が隠されている ・ネガティブデータの方が、学ぶものが多い 3 成功する人は、「自分だけのリンク」を見付けている ・成功する人の秘訣は「リンク」 ・「自分のリンク」を作る方法 4 人はいつから「思考する」ようになったのか ・大脳新皮質が働きすぎると、心と身体のバランスが崩れてしまう 5 都合の悪いことは見えないようにできている ・「ありのままの情報」が見えないわけ ・脳は、都合の悪いものは見えない・聞こえない 6 人の思考や行動に、意味などない? ・「意識」はいつ生まれたのか ・人の思考や行動に、意味はない? ・イメージトレーニングはうまくいかない 7 考え方を変えても、人生はうまくいかない ・NLP理論は魔法の杖ではない ・「考え方の土台」とは、感情そのもの 8 直感やヒラメキこそが、論理よりも重要 ●Chapter2 「頭がいい人」になるためのトレーニング ●Chapter3 なぜ「ハラで考える」ことが大事なのか ●Chapter4 「ハラ」を鍛えて、内臓のチカラを引き出そう ●Chapter5 「内臓思考」はこうして実践する ■著者 崎谷博征

-

-「手」(肉体労働や手仕事)と「心」(ケア労働)が、「頭」(認知能力を生かした仕事)にこの数十年間奪われてきた名声と恩恵を取り戻す方法はある。 フィナンシャル・タイムズ/テレグラフ 2020 Best book of the year 選出 第一部 今の社会が抱える問題 第一章 頭脳重視の絶頂期 〈どこでもいい派(Anywheres)〉と〈ここしかない派(Somewheres)〉 あらゆる場所が自分本来の居場所 頭脳重視絶頂期の終焉 第二章 認知階層の台頭 脱工業化社会への幻滅 専門的職業と大学 第三章 認知能力と実力主義社会の謎 知能は測定できるか 生まれつきのものか、教育の成果か 欠陥だらけの能力主義社会 無知を覆い隠す認知能力のヴェール 第二部 認知能力による支配 第四章 学ぶ者を選抜する時代 大学か、破綻か 中堅の不在 アメリカ、フランス、ドイツ 過剰な売り込み? 親元を離れ、中産階級の仲間入りをする 第五章 知識労働者の台頭 自分の頭で考える許可 長い物には巻かれよ 第六章 学位がものを言う民主主義社会 技術官僚(テクノクラート)支配による非政治化 ことばづかい、価値観、デザイン 第三部 手と心 第七章 「手」に何が起こったのか 熟練を要する仕事の衰退 地位を測る 第八章 「心」に何が起こったのか 私的領域と意味の危機 人の世話と女性 世話をする仕事の将来 男性ならどうだろう? 人の世話も算入する 第四部 未来 第九章 知識労働者の失墜 トップにあまり空席がない ロボット時代の資本主義 第十章 認知能力の多様性とすべての未来 バランスの改善 勇敢に行く ◆ ◆ ◆ 「社会システムが崩壊し、集団としての犠牲行為や団結を呼びかける術(すべ)もなく、パンデミックへの対処もままならない――なぜ私たちがこうなってしまったのかを示してくれる貴重なロードマップが本書である。かいつまんで言うなら……富の不平等が広がるとともに、尊厳や、価値、生きがい、帰属意識といった感情の隔たりも広がったと著者は考えている」 アリアナ・ハフィントン(ハフィントンポスト創設者) 「デイヴィッド・グッドハートほど、イギリス・アメリカ社会について、さらには両国のエリートが大半の市民の価値観、ニーズ、有用性をひどく誤解している理由について深く分析できる者はそうはいない。公明正大で、慈悲深く、より多くの人々に尊厳、繁栄、幸福を手にする可能性を与えてくれる社会――そうした社会の実現を願う人は、本書が気に入るはずだ」 ジョナサン・ハイト(バージニア大学心理学部教授) 「知恵と美徳を称え、読む人の気持ちを高揚させる一冊。まさに私たちが必要としているときに現れた、希望に満ちた本」 ポール・コリアー(オックスフォード大学アフリカ経済研究センター所長)

-

5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 微分積分は中学から高校へ,また高校から大学へと進んだときに,その扱う内容の抽象度に差があり苦手意識を持つ人が出てしまう科目の筆頭です。しかし,実は小学校で学んだ速度や濃度など算数の領域にすでに微分積分の核心はあったのです。本書の第1部ではまずその辺から最小限の数式だけを使って説明し,微分積分の考え方を見直していきます。第2部では,第1部で理解した考え方がどういう意味を持ってくるのか,なんのために計算をしているのかを探っていきます。

-

4.0■新しい地球の新たなルールを理解し、自分史上、最高の人生を生きる 今、社会で起きている現象は、まるでカオスのようにあなたの目には映っているかもしれませんが、 窮屈になるようなことではありません。 「新しい地球」のステージに立つために、本当の意味で日の目を見る、 スポットライトを浴びるためのテストを受けているだけ。いずれにしてもポジティブな変化なのだと知ってください。 この本の目的は、そのための言わば試験勉強のようなもの。 これからどんな変化が起こるのか、あなたがどんな体験をしていくのか。 予習することで、あなたは具体的に「何をしたらいいか」わかるようになるでしょう。 ■本書の目次 ・第1章 【What】目醒めて生きることを選択した人にテスト期間が始まる ・第2章【What】宇宙からのテスト対策は「自分と向き合う」 ・第3章【Be】 洞察力を磨いてニュートラルになる ・第4章【Do】 喜びから選択し、直感で行動する ・第5章【How】 統合ワークでネガティブを手放す ・第6章【Relationship】 新しい地球の流れに上手に乗るために人間関係を整える 友だちは多ければ多いほどいいという時代は終わり ポジティブなクレイジーになるか、ネガティブなクレイジーになるか 「孤独」を感じるのは、意識が眠っているから 好きも嫌いも手放す 統合は、「愛と調和」をベースに行うこと など

-

-◆ディジタル技術全盛時代における「電気回路」のあり方や、教授内容の国際化を踏まえた、これまでにない構成のテキスト◆ ・微分方程式とラプラス変換をいち早く導入し、電気回路の基本を学ぶ、これまでにない構成のテキスト。二分冊。 ・複素数と位相が用いられる物理的な意味をていねいに解説し、読者を本質的な理解へと導く。 ・カラーで見やすく演習問題も充実! 【本書「まえがき」より抜粋】 本書は,ディジタル技術全盛時代における「電気回路」のあり方や,教授内容の国際化を踏まえて執筆した教科書である。 「電気回路」は「電磁気学」とともに大学における電気電子系の基幹科目である。長い伝統があり定評のある教科書も少なくない。しかしながら,従来の「電気回路」の講義で重点的に取り扱うアナログ信号伝送・回路網は,現在ではほとんど使用されなくなっており,その重要性は大きく低下している。一方,スイッチング電源のようにインダクタを用いたエネルギー変換技術は現代の電源の主流になっているが,「電気回路」の講義内でほとんど取り扱っていない。伝送線路を用いる超高速ディジタル信号伝送や5G/6Gで話題になっている無線通信は今後とも発展する技術であり,その基礎に電気回路がある。したがって,時代の変化を意識して,本書で記述する内容を決め,上下巻の二分冊とし全19章の構成とした。 本書では,従来のように交流理論を先に取り扱い,過渡応答を後で取り扱う記述ではなく,回路素子の基本応答,ラプラス変換,過渡応答,交流理論の順序で記述している。交流理論はあくまで定常状態の応答であり,特殊な条件で成り立つものである。電気特性は電圧・電流の時間微分・時間積分が基本である。迷ったらこの基本に立ち返って考えてほしい。 このような内容は,国内のこれまでの電気回路の教科書からは逸脱しているとみられるかもしれないが,海外では本書のような順序で記述されている教科書が多いため,国際的にはまったく問題はないと考えている。 【主な内容】 第1章 電気回路とは 第2章 直流回路と,電気回路の基本的な法則 第3章 容量とインダクタの電気的性質 第4章 回路素子の基本応答 第5章 微分方程式とラプラス変換 第6章 電気回路の時間応答 第7章 交流回路 第8章 共振回路 第9章 変成器 第10章 デシベルとボード図 ※「新しい電気回路<下>」電子版は、2021年10月配信予定です。

-

-御社の広告はブランド毀損していませんか? あなたが出稿している広告はちゃんと表示されていますか?ブランドセーフティ、アドフラウド、ビューアビリティ…… 「アドベリフィケーション(広告効果検証)」という言葉には 様々な意味や指標が含まれているため、人によって捉え方もそれぞれです。テレビ広告費と並ぶ市場規模にまで成長したデジタル広告市場。 大手広告主もこの問題に対して警鐘を鳴らし始めています。今後、健全な発展を遂げていくために、今まさに関係者一同で 向き合うべきタイミングです。本書では、そういった問題意識を持つ著者が アドベリフィケーションの最新動向や課題解決の道筋を、 現場で得た知識をベースにコンパクトにまとめています。今後デジタル広告領域の仕事に従事するならば必須の知識。 その動向や何が問題になっているのかを 短時間かつ俯瞰して把握するのに、おすすめな内容です。●目次 ●第1章 アドベリフィケーションの現状と課題 ●第2章 デジタル広告の 「透明性」と「検証」の必要性 ●第3章 複合的な観点で 広告を評価する必要性 ●第4章 ブランドセーフティと 不正インプレッションの現実 ●第5章 まずは問題の検出と改善 次に健全なKPI設計を ●第6章 メディアのデータ計測・活用の可能性※本書は、マーケター向け専門メディア『MarkeZine』に掲載された 連載を加筆・再編集した内容になります。●著者紹介 山口 武(やまぐち たけし) Integral Ad Science Japan株式会社 アカウント・エグゼクティブ。ニューヨーク大学ティッシュ芸術学部卒。 2006年、Oddcast, Inc. 入社。2008年、Experian Marketing Solutions, Inc(ニューヨーク本社)にて 大手広告主のマーケティングキャンペーンのサポートや戦略的コンサルティング業務を経験し、2011年に帰国。 その後コムスコア・ジャパン株式会社にてクライアントサービスマネージャーとして アドベリフィケーションやネット視聴率など多岐にわたるソリューションの営業サポートから 実施までの実務を担当。2015年4月より現職。※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。

-

4.42030年までに達成すべき国際目標として「SDGs」が掲げられ、世界は動き出した。 ビジネスや教育現場など、様々な場面でSDGsが謳われている。 しかし、私たちは「本当に意味のある社会貢献」に取り組めているだろうか? 表向きはSDGsと謳いながら、単なる「きれいごと」に終始していないだろうか? そもそも、私たちの何気ない行動が、世界の問題をむしろ助長していることに気づけているだろうか? ・私たちが「寄付」をすると、アフリカの経済的自立が遠のくかもしれない ・私たちが「新品の服」を求め続けると、バングラデシュの悲劇が繰り返されるかもしれない ・私たちが「肉食」を続けると、世界で「水戦争」が起きるかもしれない ・私たちが「スマートフォン」を買い続けると、コンゴの性暴力が悪化するかもしれない 貧困・環境・資源・紛争といった世界の問題と、私たちの生活は繋がっている。 世界の問題と自分の「繋がり」を知れば、無関心ではいられなくなるだろう。 そうやって内から湧いてくる問題意識を持つことが、本当に意味のある社会貢献をするために欠かせない。 本書ではアフリカで人道支援に取り組んできた原貫太氏が、独自の切り口で世界の諸問題に迫る。 この本を読めば「どこか遠くの世界の出来事」で終わっていた話が、「私の生活の延長線上にある出来事」に変わるはずだ。 さらに、世界の貧困の正しい見方を学び、「アフリカよりマシ」で片付けられない日本の貧困についても理解を深めることができる。 どれだけ大きな問題も、すべては「知る」ことから始まる。 さあ、勇気を持って世界へと続く扉を開けよう。 100万部超の大ベストセラー『FACTFULNESS(ファクトフルネス)』(日経BP)共訳者・上杉周作氏推薦!

-

4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 バーレッスンを整体的に読み解く! 大好評のシリーズ第3弾! 今回は、バーレッスンを「整体的」な視点で読み解いた「バーレッスン実践ガイド」です。バレエを習っている方なら誰もが通る道―バーレッスン。 そこには、センターで美しく踊るために必要なエッセンスが凝縮されています。しかし、ついいつものクセのまま、繰り返すだけになってはいないでしょうか? クオリティを上げるためのポイント、それは「呼吸」と「体のつながり」です。 バーレッスンで習う動きにはすべて意味があります。その一つひとつの動きがどんな意味をもっているのかを解説しながら、できないところは、どうしたら解決できるかを、「呼吸」と「体のつながり」を意識しながら、整体的な視点でガイドしていきます。 またバーレッスン解説が全部入った動画も特典として見ることができます。ぜひレッスンにお役立てください。

-

-風景もあり。「風のうわさ」「白黒をつける」「怒り心頭に達する」「足元をすくわれる」など、無意識に使っている、または、聞いているほうも自信がなくて訂正できない表現を正しく身につけよう!生半可な知識は恥のもと。まぎらわしい表現の正解や、文字面にだまされやすい表現の本当の意味、教育の程度が試されるあなたの漢字力、正しい敬語と“正しそうな”敬語など、間違えて覚えてしまった漢字を正しく覚えなおせる1冊。

-

-英語で「とても」という意味を表すso とvery。これらの使い方の違いを知っていますか? あるいは、「聞く」という動詞のlistenとhearにも、その定義にはちゃんと違いがあることを、意識しているでしょうか? ネイティブスピーカーは、ちゃんと使い分けをしています。 本書では、アメリカのウィスコンシン州出身のバイリンガルであるカン・アンドリュー・ハシモトさんが実際に体験した、アメリカ人の「英語感覚」がわかる15のストーリーをご紹介しています。「英語文化にまつわる面白エピソードならネタは尽きません。」と言うカンさんのユーモアたっぷりな語りで、シンプルな英語フレーズを学んでみませんか? 【内容(一部)】 ●達人が教える、会話をスムーズに運ぶ「相づち」のコツ ●soとveryはどっちも「とても」。違いなんてあるの? ●ほとんどの日本人が勘違いしている、listenとhearの定義の違いは? ●"What do you eat?"と「あなたは何を食べますか?」の根本的な違いとは? ●"She doesn't know me."ではなく"She don't know me."と言う理由 ●アメリカ人も理解できないアメリカの英語って?! ●Do you want to ...?は「~したい?」という意味ではない? ●有名なキャッチフレーズ"I'm loving it."は正しくない? ●John、Dick、Harry ...。よくある名前の別の意味を知らないと困るかも?! ●単数形なのに「they」を使うの?時代とともに変化する英語表現 本書は語学情報Webメディア「ENGLISH JOURNAL ONLINE」(https://ej.alc.co.jp/)(旧名称「GOTCHA!」)に掲載されたものを再構成し、新たな内容を加えて電子書籍としてまとめたものです。 【対象レベル】英語全レベル 【著者プロフィール】 カン・アンドリュー・ハシモト アメリカ合衆国ウィスコンシン州出身。教育・教養に関する音声・映像コンテンツ制作を手がける株式会社ジェイルハウス・ミュージック代表取締役。英語・日本語のバイリンガル。公益財団法人日本英語検定協会、文部科学省、法務省などの教育用映像(日本語版・英語版)の制作を多数担当する。また、作詞・作曲家として、NHK「みんなのうた」「おかあさんといっしょ」やCMに楽曲を提供している。9作目となる著作『外国人に「What?」と言わせない発音メソッド』(池田書店)が発売中。「話す」ためのトレーニングができるアプリ『Talking Marathon』を監修。 https://talkingmarathon.com/

-

-(内容紹介) 神に向かうのか、神に背くか、 人間は"選択の自由"が与えられた。 しかし、その結果は必ず働く。 それが3次元を支配する"因果応報の法則"である。 今の時代は"心の闇"を深め、"この世"の終わりに近づいてきました。 立花隆氏の"あの世"のインタビュー他を通して、 魂の救済を考えます。 ◎立花隆"あの世"でのインタビュー内容と対談相手 ---------------------------------------------------------------- ◆あの世の科学的証明 クルックス×河合隼雄×キューブラー・ロス ◆虐待の影響 ヒトラー×アリス・ミラー ◆脳と意識 伊藤正男×フォン・ノイマン ◆経済について 田中角栄×渋沢栄一×ルドルフ・シュタイナー ◆性と宗教(聖と俗) 空海×フロイト×奈良林祥 ◆思考力と創造性(本・漫画・動画の影響) 夏目漱石×手塚治虫×伊藤正男 ◆"無知の知"と"観念" ソクラテス×池田晶子×南部陽一郎 ◆"心の闇"と"アストラル界" コナン・ドイル×三島由紀夫×河合隼雄 ---------------------------------------------------------------- 「私たちがこの世で行なっていた"魂の対話"を、あの世の方々がどうご覧になっていたかというインタビューになり、結果としてこの世の問題を総ざらいしていただくことになりました。 それこそが、あの世とこの世の境界線を取り払ったところでの天地の共同作業になったように思います。」 ★ 「シリーズ1は解明が9次元に達したところからの話が中心となり、 シリーズ2は3~7次元のリセット・リスタートの話が中心になっていましたが、 このシリーズ3は、3次元の地球に住んでいる私たち自身の話として、 どのような因果応報の法則が働いているかをまとめたものです。」 ★ 「この人格Bというのは、心の三層図で言うならば、第2~3層のみで生きていて、第1層(魂)とはつながっていない、まさに現代人を象徴する人格です。それに対して人格Cとは第1層(魂)にまで意識が到達していて、第1~3層を統合的に生きている人格を意味しています。」 人格Bから人格Cへの 心のありようの変化としては、 ・穏やかでおおらかになる。 ・何かに捉われるということがなく、シンプルで落ち着きがある。 ・感情を感じてもすぐに流れていく。 ・「今」の選択だけを大切にしていればよく、深い安心感がある。 ・毎日が新鮮で楽しい。 ・困ったことが起きても、その状況を面白いとさえ思えるようになる。 "魂の対話"を通して、人格Bから人格Cへと至ります。 「第1シリーズと第2シリーズでまとめた"天地の対話"も、もちろん重要なものでしたが、それと同じくらいに、あるいはそれ以上に、この横軸対話="魂の対話"を続けたことは、サラ・プロジェクトに課された最も大きなミッションだったのではないか、と思います。」

-

4.0砦を抱き、騎士が駐屯する国境の街・アローナの収穫祭は、「嫁取り祭り」ともいわれている。祭りの日に想いが通じ合った二人は、生涯仲睦まじく暮らせるという。アローナの宵祭りをめぐる市井の男女の恋の行方。 街の食堂『跳ねる仔馬亭』では看板娘マリアの明るく元気な声が響いている。昼の遅い時間に店を訪れたのは、裕福な商家の三男で家業を手伝うセリオス。五年前、マリアが学校を卒業して以来、ずっと通ってくれている常連だ。末っ子で「妹がほしかった」というセリオスは、マリアをそう見ているのだろう、何かと気にかけてくれている。そんなセリオスを兄のように慕っていたマリアだったが、いつしかセリオスを男性として意識するようになる。まもなく宵祭りがはじまる。ふいにセリオスが「宵祭りで逢ったら、一緒に屋台のものでも食べよう」とマリアを誘った。宵祭り――。セリオスはその意味をわかっているのだろうか? 考えすぎだと自分の気持ちを抑えながら、それでもマリアは祭りの二日目に、せいいっぱいおしゃれをして出かけたのだが……

-

-台風が接近中の夜。とあるコーヒーの店で、不思議な「薄情の連鎖」が始まる。 東京に台風が接近中の夜、「コーヒーの店で、ひとときを」と看板に書かれた店の客は、カウンター前が好きな女性とスーツ姿の男性客の二人。その女性客は、店がある建物の四階に住んでいると話します。男性客が帰った後.店主は女性客に、この店で知り合って結婚して離婚した男女の話をします。その話に出てくる女性は、女性客の友人であり、薄情な人なのだという話をして、店主の元の奥さんのカフェについて訊ねたことから、不思議な「薄情の連鎖」が始まります。コーヒーの香りを背景に語られる「薄情」という言葉の意味をふと考えてしまいます。 底本:『この冬の私はあの蜜柑だ』2015年、講談社 【著者】 片岡義男 1939年東京生まれ。文筆家。大学在学中よりライターとして「マンハント」「ミステリマガジン」などの雑誌で活躍。74年「白い波の荒野へ」で小説家としてデビュー。翌年には「スローなブギにしてくれ」で第2回野性時代新人文学賞受賞。小説、評論、エッセイ、翻訳などの執筆活動のほかに写真家としても活躍している。著書に『10セントの意識革命』『彼のオートバイ、彼女の島』『メイン・テーマ』『日本語の外へ』ほか多数。近著に『くわえ煙草とカレーライス』(河出書房新社)、『窓の外を見てください』(講談社)などがある。

-

5.0死、復活、そして新生へ。 現代の奇跡を 描いた映画が誕生した。 人気作家を突然襲った、死の宣告 最先端医療の「常識」を超えた、奇跡の復活 世界に真実を伝える、現代のヒーロー 実際に起こった奇跡現象に 隠された秘密を、イエスが語る。 ◇映画原作ストーリー&ロシア文豪・トルストイの霊示 ◇エドガー・ケイシーの霊言 ◇有名病院の医師たちの守護霊霊言 も収録 ■■ イエス・キリストの人物紹介 ■■ 紀元前4~紀元29。キリスト教の開祖。パレスチナのナザレの大工ヨセフと妻マリアの子として生まれ、30歳ごろにバプテスマのヨハネから洗礼を受ける。神の国の来臨を告げて、愛の思想を説き、数多くの奇跡を起こしたが、ユダヤ教の旧勢力から迫害を受け、エルサレムで十字架に架けられ処刑された。死後三日後の復活を目撃した弟子たちは、イエスをメシアと確信して伝道を開始し、キリスト教が成立する。九次元大霊の1人。 ■■ エドガー・ケイシーの人物紹介 ■■ 1877~1945年。アメリカの予言者、心霊治療家。「眠れる予言者」「20世紀最大の奇跡の人」などと称される。催眠状態で、病気の治療法や人生相談等について、14,000件以上もの「リーディング(霊査)」を行った。エドガー・ケイシーの魂の本体は医療系霊団の長であるサリエル(七大天使の1人)であるとされている(『永遠の法』〔幸福の科学出版刊〕参照)。 ◇◇ 霊言・守護霊霊言とは ◇◇ 「霊言現象」とは、あの世の霊存在の言葉を語り下ろす現象のことをいう。これは高度な悟りを開いた者に特有のものであり、「霊媒現象」(トランス状態になって意識を失い、霊が一方的にしゃべる現象)とは異なる。外国人霊の霊言の場合には、霊言現象を行う者の言語中枢から、必要な言葉を選び出し、日本語で語ることも可能である。 また、人間の魂は原則として六人のグループからなり、あの世に残っている「魂のきょうだい」の一人が守護霊を務めている。つまり、守護霊は、実は自分自身の魂の一部である。したがって、「守護霊の霊言」とは、いわば本人の潜在意識にアクセスしたものであり、その内容は、その人が潜在意識で考えていること(本心)と考えてよい。 目次 まえがき 序章 映画原作ストーリー『世界から希望が消えたなら。』 第1章 イエス・キリストの霊言 ─映画「世界から希望が消えたなら。」参考霊言1─ 1 イエス・キリストからシナリオへのアドバイス 2 映画のテーマは「死」「復活」、そして「再生」 3 「売れっ子作家」から「神秘作家」への変身 4 霊界体験、そして「復活」へ 5 家族との葛藤をどう描くか 6 復活した主人公が起こす「奇跡」 7 イエスが、この映画に込めたいメッセージ 8 現代医学は奇跡を受け入れられるか 9 「現代における復活」を描く意味 第2章 『世界から希望が消えたなら。』 〈シノプシス・脚本留意点〉 第3章 救世主としての新復活 ─映画「世界から希望が消えたなら。」参考霊言2─ 1 イエス・キリストの霊言 2 エドガー・ケイシーの霊言 3 当時、診断した医師の見解を、守護霊に訊く(1) 4 当時、診断した医師の見解を、守護霊に訊く(2) あとがき

-

-【もくじ】 第1章 私も生き方に悩んで育った ●子どものころに持った疑問――なぜ自分は自分なのか ●女性は自立すべきという母の教え ほか 第2章 「人生の目的」とは何か ●「愛される感覚」より「愛する感覚」を大切に ●「人生の目的」を知っている人の生き方 ほか 第3章 「意識」を変えれば人生は変わる ●愛のキャパシティを広げることが進化、成長につながる ●心の傷は自分で治癒させるしかない ほか 第4章 「意識」はインタラクティブ ●自分の肉体がなくなっても意識は永遠に続く ●デジャビュは自分の書いたシナリオを経験しているだけ ほか 第5章 「邪心」と「本心」の捉え方 ●「霊格形成史」と「人格形成史」で自分を客観的に知る ●「邪心」の役割は「本心」を育てること ほか 第6章 「愛」を伝える使命 ●70億人のうちの一握りにしか出会えない必然性 ●地球全体の次元が上がれば地球の役割も変わる ほか 第7章 若者の悩みの実例 ●自分の意識次第で変わることができる ●心が軽くなって、「ノー」が言えるようになった ほか

-

-

-

-

-

-この地球上で、あと残り七十年ほどの時間をかけて、消滅する方へ巻き取られるか、新しい神界の中に準備されている新生レムリアンの意識層へと入りゆくのか、どちらかを決定付けてゆかなければならない覚悟をもって、大いなる仕掛けは働いているのです。 皆、一様に導かれています。 本当の真実を目隠しされ、『知られることを恐れる者たち』によって、気づかれないように色々な手を使い、北斗の魂たちは抵抗できないように仕向けられているのです。 一厘の、救い賜う依りどころ。【あじまりかん】の本当の威力を存分にして試し使い興させる、次なる進化。 三次元の物質化した情報をすり抜ける、六次元密度の顕われた地球の真実。これこそが、弥勒の世。これこそが探し求めたシャンバラの世界。現実として現れて、今もう既に次元移行のスリットを抜ける時。 日本民族の叡智を意味する【一磁進】。神・仏の信仰以前、宇宙根源の白銀の光より出し、高度な知性集団【光の集合意識体】からの神妙にして福々たる愛一元の教え。音を消し、自らを光と変え、【特別な意識】であることを思い出して欲しいと願い、改められた新生地球に棲息することを許された、進化した人類になるための導きの書【新しい魂の教科書】と題しこれを与えます。 【あじまりかん】とは、アトラス界と直接つながる電話のようなもの。成りを変え、アトラス界と直接的な強い繋がりを魂につけ、ハトホルやこの一磁進のような光の集合意識からの本当の導きを受け、道を分けてゆくための【言霊】の最高の真実。 【あじまりかん】と一言言えば、アトラス界は自らの内に顕われて、新しい浄化の済んだ大いなる力の元へ還されし、憂いなき、愛と悠久の希望の証、進化した六次元の現われし密度へ次元を改めた新生地球の真の住人となってゆく片道切符となっていたのです。

-

-さっと読めるミニ書籍です(文章量15,000文字以上 20,000文字未満(20分で読めるシリーズ)=紙の書籍の30ページ程度) 【書籍説明】 この本は身の回りにある当たり前の色について、その楽しさや意味を知り、日々の生活に彩りを加えることで、自然と自己肯定感が高まったり幸せなマインドが身についたりするものです。 お一人様でもご家族でも、学び(スタディ)と体験(ワーク)によって、人生をあなたの思い通りにデザインできます。なぜなら、色はあなたのココロを満たす栄養素となりうるからです。 とりわけ新型コロナウイルスによって、これまで当たりだった生活(衣食住)を変えなければいけない方に、色は本当にさまざまな気づきを与えてくれます。 あなたに色を教えてくれる先生は、あなたの周りの「人」「もの」「環境」です。 あなたの周りの「人」はどんな色を好みますか? あなたが持っている「もの」にはどんな色がありますか? あなたが住んでいる場所、仕事場、家の中にはどんな色が多いですか? お部屋の中を見渡して引き出しやクローゼットを開けてみてください。無意識に買ってしまう色、置いてしまう色、意識的に取り入れている色があるはずです。 また家の外に一歩出れば、普段見えない色の世界がそこにあります。歩く道、買い物の場所、看板、周囲の景色はどんな色ですか? あなたの世界にもうひとつ「色」を意識的に取り入れてみましょう。 これからの時代は、多くの人にとって衣食住の根本を見直していく必要があるでしょう。だからこそ、この本が色を楽しみながらライフスタイルを考えていく一冊になれば幸いです。あなたにとって、仕事においても心理的にも必要な色があることで、日々の暮らしの安心を得られますように。 なお、この本は色の授業として学校の時間割のような構成で解説してまいります。また各章・各項で私のニックネームを使ったキャラクター「まいまい」が登場し、解説した色を取り入れるためのワンポイントアドバイスをさせていただきますので、予めご了承くださいませ。

-

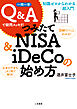

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 資産運用基本のキ! 【NISA新制度対応版】 知識ゼロからわかる 税金ゼロのお金の増やし方、教えます! 「つみたてNISAとiDeCoって、何?」 「制度は知ってるけど、手続きが面倒そう……」 「子育てや老後資金に不安はあるけど……」 「運用のやり方がよくわからない……」 素朴な疑問からプチ投資までこれ一冊でOK! あなたの「知りたかった」が、必ず見つかります! 《本書の読み方》 一問一答のQ&A形式で、つみたてNISAとiDeCoを始めるのに役立つ情報を解説しています。 目次や巻末のINDEXから、自分が疑問に感じているところだけを探して読んでもいいですし、最初から最後まで順番に読めば流れがわかるような構図になっています。 ・図解でパッとわかる! ・大切なポイントをおさらい! ・解説で疑問がスッキリ! 「この本の中では、『投資は長期・積立・分散』というキーワードが何度も出てきます。この3つを守って我慢強く続けていけば、きっと気がついた時には安心できる資産が手元にあるはずです。迷っているよりも、1日でも早く積立投資に挑戦できるよう、ぜひ、本書を役立ててください。」――はじめにより 《CONTENTS》 【マンガでわかる!】 つみたてNISAとiDeCoで積立投資を始めよう 2つの税制優遇制度でかんたん&お得に投資 【最新情報】 2024年からNISAはこう変わる! はじめに 本書の読み方 コラム1 誰でも投資を始めやすい時代へ 第1章 不安解消編 Q1 銀行預金のほかに投資したほうがいいのはなぜ? Q2 貯金がほとんどないけれど投資を始めて大丈夫? Q3 お金が貯まらない! どうお金をつくればいい? Q4 投資を始めるタイミングはいつがよい? Q5 損をしたくない! どうしたら安全に投資できる? 【投資信託の基本】 投資初心者にオススメの理由がいっぱい! 投資信託っていったいどんなものですか? 投資信託の仕組み 投資信託の種類 投資信託のコストと利益 投資信託の金額と買い方 投資信託のデータの見方 コラム2 間違った投資をしないための心得 第2章 つみたてNISA編 Q6 つみたてNISAにはどんなメリットがあるの? Q7 つみたてNISAには何かデメリットはあるの? Q8 つみたてNISAを始めるには何からすればいい? Q9 つみたてNISA口座はどうやって開設するの? 【口座開設の方法】 証券総合口座・つみたてNISA開設の流れ Q10 積立するお金ってどうやって払えばいいの? Q11 積み立てサイクルはどう設定すればいい? Q12 投資信託選びで失敗しないにはどうしたらいい? 【積立設定の方法】 つみたてNISAの商品選び&配分指定の流れ Q13 積み立てる投資信託の変更ってできるの? Q14 年末調整や確定申告ってどうしたらいいの? Q15 途中でお金を引き出したいときはどうしたらいい? コラム3 新制度の「成長投資枠」の使い方 第3章 iDeCo編 Q16 老後の生活費はどれぐらい用意すれば足りるの? Q17 iDeCoって具体的にどんな制度なの? Q18 iDeCoに加入できるのはどんな人?条件はある? Q19 拠出時のメリットって具体的にどんなこと? Q20 運用時のメリットって具体的にどんなこと? Q21 受取時のメリットって具体的にどんなこと? Q22 iDeCoにはどんなメリットがあるの? Q23 iDeCoに申し込みたい場合、まず何をすればいい? Q24 iDeCoの運用商品にはどんなものがあるの? Q25 運用商品として保険や定期預金を選んだら意味がないの? Q26 積立サイクルはどのように決めればいい? Q27 iDeCoの口座はどうやって開設するの? 【提出書類】 iDeCo加入時に提出する書類の記入方法 Q28 口座開設をした後にする「配分指定」ってなに? Q29 iDeCoの運用が始まったらどうしたらいい? Q30 配分の変更や運用商品の入れ替えはできる? Q31 iDeCoは年末調整や確定申告は必要? Q32 掛金額の変更や積立の停止をするにはどうする? Q33 iDeCoって最終的にどうやって受け取るの? Q34 転職するときは何か手続きが必要なの? コラム4 ふるさと納税で投資資金を確保する 第4章 投資実践編 Q35 現金と投資の割合って、どう考えればいい? Q36 投資をするにあたって意識すべきことは? Q37 目標金額を達成するにはいくら積み立てればいい? Q38 自分に合った資産配分ってどう考えればいい? 【具体的な投資例】 年代別ケーススタディで学ぶつみたてNISA&iDeCoの活用法 CASE1 20代・独身・会社員 CASE2 30代・DINKS・自営業/会社員 CASE3 30代・子ども1人・会社員 CASE4 40代・子ども2人・会社員 CASE5 40代・独身・会社員 CASE6 50代・夫婦・会社員/パート 【特別付録】 つみたてNISA・iDeCo 投資信託セレクション おわりに INDEX

-

-一流のふるまいを基本から丁寧に、伝統のこころから説く大好評シリーズ第三弾! <本文より> 私達が普段、無意識に使っている言葉にも、古典の伝統は息づいています。それを意識して使う時こそ言葉の重みを感じ、深みも増すものです。接客用語のようにただマニュアル通りに形ばかりの丁寧な言葉を使うのではなく、相手を思うこころが根底にあって、そのこころを言葉という形に変える事が大切なのだと思います。人は何気ない時、何気ない言葉からこころの優しさを感じるものです。こころあっての言葉、美しい言葉は飾りたてた言葉を言うのではありません。 (中略) 日本語は難しい…という概念を外していただき、普段使いのシンプルな言葉の中にふっくらとしたこころが宿り、明かりが灯るように感じていただければ幸いです。 <目次> 「花笑みの言葉」と「ことだま」 ●第一章 敬語と挨拶はじめの一歩 もう一度敬語のおさらい 丁寧語 尊敬語 謙譲語1 謙譲語2 美化語 コンビニ敬語・接客敬語 押さえておきたいあいさつ言葉 ●第二章 その言葉にご用心 言葉は正しく使いましょう ぼかす言葉~あいまいにぼかす 「~させていただく」は取扱注意 大丈夫です 「~していただく」の過剰使用と使用上の注意 言葉の算数 足し算・引き算 「ら抜き」言葉 「れ足す」言葉 「さ入れ」言葉 「だ抜き」言葉 ●第三章 市民権を得た造語と若者言葉 市民権を得た造語 今どきの若者言葉 ●第四章 もう迷わない 言葉の違いと意味 正しく覚える言葉の意味と使い方 本当はこんな意味 漢字の変換要注意 間違っている慣用句 どちらを使えばいいのでしょうか? 似ている言葉 ●第五章 素敵な日本人であるために 言葉と文化で日本を知る 暦にまつわる言葉 四季を彩る美しい言葉 二十四節気 日本の色 言葉の意味を知るこころ <著者> 小柴 皐月(こしば さつき) 東京都中央区入船町に生まれる。筝曲演奏家 伝統文化コーディネーター。幼少より生田流筝曲を習い国際的に演奏活動を行う筝曲家。小中高校の芸術鑑賞教室では邦楽アンサンブル猫勧進として20年にわたり200校以上の学校を訪問して約10万人の児童生徒に邦楽の魅力を届けている。 世界首脳会議、サッチャー元首相、ブータン国王など国賓来日のレセプションなどで演奏を担当。伝統文化コーディネーターとして国内数々のイベントにて「和の文化」の紹介普及活動にも取り組んでいる。 ★impress QuickBooks(R)は、気軽に電子書籍を楽しんでいただきたいという想いから生まれた電子専門レーベルです。

-

4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 大学数学の必須科目「微分積分」について高校の復習から大学生を悩ませるε-δ論法まで懇切丁寧に解説します。図とグラフを多用し,式の意味を理解しながら,また豊富なパターンの問題で実際に計算しながら,読み進めていくことができます。単なる解説ではなく,どうしてそう考えるのか,また間違いやすいところについてはなぜなのか,どうとらえるとよいかといった実際に学ぶ人の視点を意識した内容になっています。さらに別冊には,演習問題と確認問題を見開きでつけているので,よりスキルアップを図ることができます。

-

4.4全世界で評価される村上作品の読み方。どの本から読み始めればいいかわかる、ほぼ前作ガイド。また、村上作品に共通するメタファー、現実世界と深層意識の二重構造を解説。村上小説の意味が面白いほどわかる!

-

-いざというときに本当に役立つ英語フレーズ集の第3弾、オフィス会話編です。 英語フレーズは、必要になったときに、とっさに使えないと意味がありません。1日15分、1週間のトレーニングで、スキマ時間を効率的に使って、電車の中などで、仕事に使える英語フレーズを覚えてしまいましょう。 著者自身の経験から、仕事の現場で本当に良く使うフレーズだけに絞り、1週間で無理なくマスターできる量(81フレーズ)に厳選しています。また、ステップを追ってトレーニングすることにより、自然とフレーズが定着していくようになっています。最後の7日目には、全フレーズの復習をすることにより、しっかり覚えたか確認してください。 本書の特徴として (1)「これさえ覚えれば一通りの対応はこなせる」、という必要最小限のフレーズに絞っています。一つの日本語文に対して、英語フレーズは一つだけです。 (2)使う言い回しをできるだけ統一して、できるだけ口になじみやすい、易しい英語を使っています。 (3)各フレーズについて、穴埋め問題、音声を聞き繰り返す、全文を答える、応用問題を解く、というステップを繰り返すことで、だんだん記憶に定着させていきます。 特に、本を読んで終わりではなく、電子書籍ならではの音声を使い、「音声を聞く」「フレーズを10回繰り返す」とステップを行うことで、フレーズを知った気になるだけでなく、しっかりと自分のモノにします。本を読むだけでは、覚えたと思っても、とっさに口に出すことはなかなかできません。必ず、何度も口に出して練習しましょう。 音声は、ネイティブではなく、著者自身の声で用意しています。ネイティブと全く同じ発音で話せなくても、英語らしく発音するポイントをおさえることで、ネイティブに通じる英語を話すことができます。アクセント、イントネーション、リズムなどを中心に、「英語らしい発音をすること」を意識して、練習してみてください。 オフィスで英語を話す機会がある方は、ぜひ本書で使えるフレーズを身につけて、実践の英会話にどんどん慣れていってください。

-

-いざというときに本当に役立つ英語フレーズ集の第2弾、会議編です。 英語フレーズは、必要になったときに、とっさに使えないと意味がありません。1日15分、1週間のトレーニングで、スキマ時間を効率的に使って、電車の中などで、仕事に使える英語フレーズを覚えてしまいましょう。 著者自身の経験から、仕事の現場で本当に良く使うフレーズだけに絞り、1週間で無理なくマスターできる量(60フレーズ)に厳選しています。また、ステップを追ってトレーニングすることにより、自然とフレーズが定着していくようになっています。最後の7日目には、全フレーズの復習をすることにより、しっかり覚えたか確認してください。 本書の特徴として (1)「これさえ覚えれば一通りの対応はこなせる」、という必要最小限のフレーズに絞っています。一つの日本語文に対して、英語フレーズは一つだけです。 (2)使う言い回しをできるだけ統一して、できるだけ口になじみやすい、易しい英語を使っています。 (3)各フレーズについて、穴埋め問題、音声を聞き繰り返す、全文を答える、応用問題を解く、というステップを繰り返すことで、だんだん記憶に定着させていきます。 特に、本を読んで終わりではなく、電子書籍ならではの音声を使い、「音声を聞く」「フレーズを10回繰り返す」とステップを行うことで、フレーズを知った気になるだけでなく、しっかりと自分のモノにします。本を読むだけでは、覚えたと思っても、とっさに口に出すことはなかなかできません。必ず、何度も口に出して練習しましょう。 音声は、ネイティブではなく、著者自身の声で用意しています。ネイティブと全く同じ発音で話せなくても、英語らしく発音するポイントをおさえることで、ネイティブに通じる英語を話すことができます。アクセント、イントネーション、リズムなどを中心に、「英語らしい発音をすること」を意識して、練習してみてください。 英語の会議に参加するときに、定番フレーズは考えなくても言えるように、ぜひ本書で使えるフレーズを身につけてしまいましょう。

-

-いざというときに本当に役立つ英語フレーズ集の第4弾、出張編です。 空港、ホテル、レストラン、タクシーでの会話など、海外出張はもちろん、旅行の際にも使えるフレーズばかりです。 英語フレーズは、必要になったときに、とっさに使えないと意味がありません。1日15分、1週間のトレーニングで、スキマ時間を効率的に使って、電車の中などで、仕事に使える英語フレーズを覚えてしまいましょう。 著者自身の経験から、仕事の現場で本当に良く使うフレーズだけに絞り、1週間で無理なくマスターできる量(61フレーズ)に厳選しています。また、ステップを追ってトレーニングすることにより、自然とフレーズが定着していくようになっています。最後の7日目には、全フレーズの復習をすることにより、しっかり覚えたか確認してください。 本書の特徴として (1)「これさえ覚えれば一通りの対応はこなせる」、という必要最小限のフレーズに絞っています。一つの日本語文に対して、英語フレーズは一つだけです。 (2)使う言い回しをできるだけ統一して、できるだけ口になじみやすい、易しい英語を使っています。 (3)各フレーズについて、穴埋め問題、音声を聞き繰り返す、全文を答える、応用問題を解く、というステップを繰り返すことで、だんだん記憶に定着させていきます。 特に、本を読んで終わりではなく、電子書籍ならではの音声を使い、「音声を聞く」「フレーズを10回繰り返す」とステップを行うことで、フレーズを知った気になるだけでなく、しっかりと自分のモノにします。本を読むだけでは、覚えたと思っても、とっさに口に出すことはなかなかできません。必ず、何度も口に出して練習しましょう。 音声は、ネイティブではなく、著者自身の声で用意しています。ネイティブと全く同じ発音で話せなくても、英語らしく発音するポイントをおさえることで、ネイティブに通じる英語を話すことができます。アクセント、イントネーション、リズムなどを中心に、「英語らしい発音をすること」を意識して、練習してみてください。 ぜひ本書で使えるフレーズを身につけて、急な海外出張に備えましょう。

-

-「いざというときに本当に役立つ英語フレーズ集」の電話編です。 英語フレーズは、必要になったときに、とっさに使えないと意味がありません。1日15分、1週間のトレーニングで、スキマ時間を効率的に使って、電車の中などで、仕事に使える英語フレーズを覚えてしまいましょう。 著者自身の経験から、仕事の現場で本当に良く使うフレーズだけに絞り、1週間で無理なくマスターできる量(78フレーズ)にしています。また、ステップを追ってトレーニングすることにより、自然とフレーズが定着していくようになっています。最後の7日目には、全フレーズの復習をすることにより、しっかり覚えたか確認してください。 本書の特徴として (1)「これさえ覚えれば一通りの対応はこなせる」、という必要最小限のフレーズに絞っています。一つの日本語文に対して、英語フレーズは一つだけです。 (2)使う言い回しをできるだけ統一して、できるだけ口になじみやすい、易しい英語を使っています。 (3)各フレーズについて、穴埋め問題、音声を聞き繰り返す、全文を答える、応用問題を解く、というステップを繰り返すことで、だんだん記憶に定着させていきます。 特に、本を読んで終わりではなく、電子書籍ならではの音声を使い、「音声を聞く」「フレーズを10回繰り返す」とステップを行うことで、フレーズを知った気になるだけでなく、しっかりと自分のモノにします。本を読むだけでは、覚えたと思っても、とっさに口に出すことはなかなかできません。必ず、何度も口に出して練習しましょう。 音声は、ネイティブではなく、著者自身の声で用意しています。ネイティブと全く同じ発音で話せなくても、英語らしく発音するポイントをおさえることで、ネイティブに通じる英語を話すことができます。アクセント、イントネーション、リズムなどを中心に、「英語らしい発音をすること」を意識して、練習してみてください。 いままで、英語の電話がかかってきたら、すぐに他の人に代わってもらっていた方も、ぜひ本書で使えるフレーズを身につけて、電話の応対にチャレンジしてみてください。

-

-いざというときに本当に役立つ英語フレーズ集の第5弾、プレゼン編です。 英語フレーズは、必要になったときに、とっさに使えないと意味がありません。1日15分、1週間のトレーニングで、スキマ時間を効率的に使って、電車の中などで、仕事に使える英語フレーズを覚えてしまいましょう。 著者自身の経験から、仕事の現場で違和感なく使えるフレーズを選び、さらに1週間で無理なくマスターできる量(65フレーズ)に厳選しています。また、ステップを追ってトレーニングすることにより、自然とフレーズが定着していくようになっています。最後の7日目には、全フレーズの復習をすることにより、しっかり覚えたか確認してください。 本書の特徴として (1)プレゼンの中でよく使うフレーズを多数集めました。言葉を入れ替えることで応用的に使えるフレーズばかりです。また、一つの日本語文に対して、英語フレーズは一つだけです。 (2)使う言い回しをできるだけ統一して、できるだけ口になじみやすい、易しい英語を使っています。 (3)各フレーズについて、穴埋め問題、音声を聞き繰り返す、全文を答える、応用問題を解く、というステップを繰り返すことで、だんだん記憶に定着させていきます。 特に、本を読んで終わりではなく、電子書籍ならではの音声を使い、「音声を聞く」「フレーズを10回繰り返す」とステップを行うことで、フレーズを知った気になるだけでなく、しっかりと自分のモノにします。本を読むだけでは、覚えたと思っても、とっさに口に出すことはなかなかできません。必ず、何度も口に出して練習しましょう。 音声は、ネイティブではなく、著者自身の声で用意しています。ネイティブと全く同じ発音で話せなくても、英語らしく発音するポイントをおさえることで、ネイティブに通じる英語を話すことができます。アクセント、イントネーション、リズムなどを中心に、「英語らしい発音をすること」を意識して、練習してみてください。 英語の会議に参加するときに、定番フレーズは考えなくても言えるように、ぜひ本書で使えるフレーズを身につけてしまいましょう。 <本書の対象読者> ・英語レベル:初級(TOEIC600以下) ・伸ばしたい英語スキル:スピーキング <本書を読むと得られる効果> ・英語のプレゼンで使える基本のフレーズが身につく

-

3.0「苦手な人に出会ったら開運する!」と思い込む/「最近ツイていないな」と感じたら、お墓参りに行ってみる/わけもなくイライラしたら、腸内環境に注目してみる/エゴが頭をもたげてきたら、薬指を意識してみる/目の前に壁が立ちはだかったら、ブラボーと思う……これらはいずれも、感情整理の達人・山崎拓巳がやっている、自分の感情と上手に付き合うコツ・ルールです。もしかしたら「ちょっと突飛だなあ」と思えるものもあるかもしれません。思わず突っ込みをいれたくなるものもあるでしょう。しかしイヤな感情が湧き上がったとき、あるいはどうにもできない感情とむきあったとき、自分なりのマイルールをもつことで人生は変わります。発想の転換をしたり、物事の意味づけ・認識をちょこっと変えるだけで、気持ちがラクになったり、生きるのがカンタンになるのです。思い込みを捨てて、肩の力を抜いて、毎日をゆるーく、そしてイキイキ過ごすコツ。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「自分自身の体験することには一切の無駄はなく、その体験には自分自身の人生を成長させる意味がある」 自己成長への意識を先鋭化する言葉集。「バランスセラピー学」の骨子となる、100の文章記述を収録。 (※本書は2012/6/7に発売し、2022/6/23に電子化をいたしました)

-

4.0

-

4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 普段、あまり意識することはありませんが、私たちの生活の周りには、いつも身近に「しきたり」があります。 初詣やおみくじ、七五三、成人式、お宮参り、お食い初め……。一度は経験したことがあるそれらのしきたり、その意味や作法を正しく理解していますか? 本書では、神社の宮司さんなどその道のスペシャリストが教えるしきたりの意味や作法を紹介。 日常生活のしきたりから、冠婚葬祭の作法、家族行事、そして年中行事まで……、日々の生活を豊かにする、“日本の作法”を学びましょう。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 いわゆる理系教科に苦手意識をもつ人のために、各分野の「キホン」を、手描き風のイラストと簡潔な解説でサポートする画期的な入門書シリーズ(全4巻)。第一巻では、古典から現代までの物理学の各項目を、具体的なシーンや実験を想定しながら、イラストや図表をもとに解説します。本書で物理学の考え方と要点、用語の意味をつかめば、学習時の疑問や不安を減らし、課題にとりくむ際のハードルを下げることにつながるでしょう。

-

-九条の現実性と自衛隊の現実性にひとしく目配りをして、その共存の道を探る松竹さんのような人のことを、真のリアリストと呼ぶのだと思う。 ──帯文・内田樹 世界中で分断と排外主義がはびこるいま、必要なのは、異論を認めたうえで対話を重ねる態度! 憲法九条を守りつつ、自衛隊の存在も肯定するという自身の立場から、歴史認識、自衛隊の海外派遣、慰安婦問題、拉致問題、核の抑止力……など意見が対立する数々の難題に対して、保守・リベラル双方の対話の場をつくってきた自称「超左翼おじさん」の著者が説く、共存の作法。 九条を大事だと思っている人も、自衛隊をリスペクトしている人も、あるいは改憲を求める人も、日本が平和な国であってほしいということは共通しているのである。『我、自衛隊を愛す 故に、憲法9条を守る』が出版された当時、日本と世界の現実が変化するなかで、これらの異なった考え方を結びつける条件、可能性が生まれていた。ところが現実は、お互いが相手を憎んでいるように見える。もっとお互いをよく知ろうではないか、異論は共存できるのだ、日本戦後史で最大の分断を乗りこえようと、私は訴えたかったのだ。(まえがきより) 【目次】 まえがき 第一章 九条と自衛隊が共存する時代 改憲論議は終わった 1 安倍「加憲」案が頓挫したことの意味 2 専守防衛と九条が響きあう理由と背景 3 自衛隊の海外派遣も九条と合致する場合がある 第二章 左右が一致する防衛問題の政策と法律をつくる 1 「自衛隊を活かす会」の結成とその問題意識 2 新時代の専守防衛の神髄は核兵器抜きの抑止 3 国際刑事法典を日本で制定すべきである 第三章 歴史認識でも左右の対話と合意が不可欠な理由 1 慰安婦問題での左右の対話の経験と教訓 2 「日本会議」も対話の相手になるのではないか 3 大館市が保革ともに中国人犠牲者を慰霊する理由 終章 立場の違う人びとが対話するということ 1 拉致問題や福島の問題でも同じ試み 2 立場への共感以前に「心」の通い合いが大事だ 補章 産経新聞デジタルiRONNAへの投稿から 1 百田尚樹『日本国紀』を読む 2 共産主義国に生まれたら、「コミューン革命」をめざしていた 3 北朝鮮の核・ミサイル問題を解決する「最適解」は何か あとがき

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 カースト制度をめぐる歴史社会学複雑で混乱にみち近代の尺度では計り難いインドとは何か。この問題に野心的に挑戦する書。 【目次より】 序章 前編 第一章 カースト制度とその諸前提 第一節 カーストの普遍性と特殊性 第二節 カースト意識の生成 第三節 カースト社会のメカニズム 第二章 イデオロギーとしてのヒンドゥーイズム 第一節 人間不平等の弁証法 第二節 平等意識のインド的展開 後編 第三章 アジア的専制の背景と意味 第一節 前提としてのマルクス=エンゲルスの所説 第二節 その批判的検討 第三節 土侯権力の特質 第四節 アジア的専制権力の意味 インドの内発的近代化の可能性をめぐって 第四章 イギリスのインド支配とその結果 第一節 イギリス支配の成立 第二節 イギリス支配の合理化 第三節 インド社会の反応 寄生地主制の成立をめぐって 第四節 その背景 第五章 非階級社会としてのインド社会 第一節 階級対立と身分対立 第二節 近代インドにおけるサンスクリティゼイション 第三節 その意味 インドの近代化との関連における 第四節 その比較史的背景 第六章 インド・デモクラシィの安定と不安定 第一節 多元的社会 第二節 腐敗と対立の激化 第三節 展望 あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 木村 雅昭 1942年生まれ。政治学者。京都大学名誉教授。京都大学法学部卒業、同大学院法学研究科政治学専攻修士課程修了。法学博士。専門は、比較政治学、インド政治。 著書に、『インド史の社会構造』『国家と文明システム』『ユートピア以後の政治』『インド現代政治』『「大転換」の歴史社会学』『帝国・国家・ナショナリズム』など、 訳書に、ユージン・カメンカ『マルクス主義と倫理学』などがある。

-

-内なるエネルギーでいかに身体・心を最適化するか NYタイムズベストセラー!世界39か国翻訳の名著 インドで最も影響力ある50人の1人に選出―― 現代最高峰のグルが古典ヨガの科学を今に蘇らせる! 「自己変革」成就への究極の実践プログラム ☆今こそ“絶対幸福への道”を歩きだそう 「グルとしての私には、人に教える教義も、 布教する哲学も、広める信念もない。 なぜなら人間の悩みは自己変革でしか解決しないからだ。 自己変革とは、段階的に起こる自己改善のことではない。 またモラルや倫理、態度を変えることによってできるものでもない。 自己変革は『限界がない本当の自分自身』を 本当の意味で理解することによって達成できるのだ。 自己変革を成就すれば古い自分は残らない。 人生の見方や体験のしかたが 今までとは違う次元にシフトしてしまうのである。 これを理解することがヨガだ。 これを体現するのがヨギであり、 この方向へ人を導くのがグルである。 この本での私の目的は、 読者が常にジョイを手にするように手助けすることだ。 したがって、この本は説法ではなく科学を述べている。 教えではなくテクノロジーである。 教訓ではなく道を示した。 今こそ、この科学の世界を探索し、 このテクノロジーを活用して歩きだそう」 (本文より) ☆いま世界中で氾濫する 危険かつ間違った方向へ人々を導く教え 「この瞬間に生きる」 意識が今この瞬間以外に飛ぶことなどあり得ない。 過去(記憶)や未来(想像力)がもたらすものは マインドが管理すればいいだけのこと 「一時に一事を」 マインドは一度に幾つもの違うレベル活動をこなす 多次元の能力を持つ驚異的な機械。 活用しなければその能力を無駄にしてしまう 「ポジティブ・シンキング」 自信や楽観には本質的に限界がある。 現実を否定したり現実から目をそらしたりすることは 偏った人生観を持つことになる 「宇宙は愛でできている」 愛は人間のひとつの可能性。学びたいのなら、 犬は愛に満ちている。子どもじみた哲学は、 「この世の存在は人間が中心」という考えに基づいている ☆本書への推薦の言葉 サドグルの洞察と教えが凝縮した魅力的な書。 準備が整っているなら、本書は「知性」を 目覚めさせるためのツールとなる。 宇宙の叡智を反映する、究極かつ至上の能力である 「内なる知性」を。 ―ディーパック・チョプラ 医学博士・統合医療/ウェルネス /ウェルビーイング分野の世界的第一人者 この書では、彼自身の人生と意識を 変革することになる体験、そして深い洞察が語られている。 さらに、著者にインスピレーションを与え続けている ヨガマスターたちの尊い教えを基に、 時を経て磨かれてきた自己変革のための 実践的プログラムを提供する。 ―ケン・ロビンソン卿 教育学者・作家 サドグルのジョイについての知的理解、 漲る生への横溢、強い好奇心と 知識の深さと広さに感銘を受けた。 彼の本は、驚き、畏敬の念、 そして知的挑戦に満ちている。 自己変革を求める全ての人に薦めたい。 ―マーク・ハイマン 医学博士・ ニューヨーク・タイムズ紙のベストセラー作家

-

3.0大企業の権威、立地、所属意識……。 すべてがなくなったいま、「優秀な社員」をつなぎ止めるために組織が行うべきことは何か? 「4つの指標」で徹底解説! コロナにより、行動様式が一気に多様化した。通勤などの「当たり前」が崩壊するなかで、組織の役割は大きく変わった。もはや会社というものは、ブランド名では推し量れなくなり、所属意識も大きく低下した。会社や仕事そのものが大きく意味を変え、個人ごとに多様な選択肢と捉え方が生まれた。 だからこそ、組織が社員に対して「幸せな経験」をプロデュースしていくことこそが、社員を繋ぎとめ、動機づけるのに必要となる。 そのためには、オフィスのあり方、マネジメントのあり方、教育のあり方など、大きく見直さなければならない。 本書は現場のマネジャーや経営層、人事担当者に向けて、部下・社員のエンゲージメントやモチベーションの低下、退職を防ぐためにどのようなことができるのかを事例をもとに解説。ウェルビーイングを実現するために最大のポイントとなる「社員の幸福度」に焦点を当て、4つの観点で分析した。 【新時代の組織・個人にとって重要な4つの指標】 仕事:没入感のある価値を感じられる仕事 人:敬意を持ち、学びや刺激を得られる上司・同僚 共同体:共感する方向性があり、仲間意識や所属実感を持てるつながり 生活:家庭・趣味・リラックスした居場所など、人生を充足している実感

-

-ウォークインが教える目覚めへの指南書、ついに刊行です。 人類の意識進化をサポートする為にウォークインした著者が、 今、ここに、宇宙の真理をあなたにお届けいたします。 今回は、愛溢れる宇宙の真理とウォークインやアセンションなどの現象、 今日から実践していただける波動を上げるためのメソッドなどをご紹介 させていただきます。 あなたは現実という外側の出来事に心を奪われ、人の目ばかり気にして 自分の心を蔑ろにしていませんか? 自分が何の為に生まれてきたのか、その意味を確認してください。 あなたが今最優先することは、「生」という流れの中で 自分自身を最大限に愛することです。 あなたが自分自身を愛すれば、自ずと宇宙という真の故郷へ 還ることが出来るのです。 大切なのはあなたが幸せで、あなたが主人公であること。 宇宙は今もあなたへ無限の愛を贈っています。

-

5.0このままでは、ウクライナが 世界戦争への引き金になる。 【緊急発刊 守護霊霊言】 世界の指導者の本心を読み解き、報道だけでは わからない問題と危機の本質に迫る――。 そこから世界戦争を回避する道と、 日本の担うべき役割が明らかになる。 ◇バイデンがロシアを 悪者に仕立てる真意とは ◆アメリカのウクライナへの 莫大な武器供与の意味 ◇世界戦争の火付け役は、 ゼレンスキーなのか? ◆ドイツとフランスは ウクライナの EU加盟をどう思う? ◇ロシアと欧米との板挟みと コロナに苦しむ中国 ◆戦争だけでなく 深刻な「世界恐慌」が 起こる可能性も 最も恐れるべきは、 ウクライナにアメリカ製の 核ミサイルが並び、 世界戦争になること―― 日本は、いまこそ 停戦の仲介をすべき。 ■■ ウラジーミル・プーチンの人物紹介 ■■ 1952年~。ロシアの政治家。レニングラード大学法学部を卒業後、旧ソ連のソ連国家保安委員会(KGB)等を経験。エリツィン政権の末期に首相となった後、「強いロシア」を掲げて大統領を二期(2000~2008年)務める。いったん首相に戻ったが、2012年3月、18年3月の大統領選に共に勝利し、通算四期目の大統領に就任。親日派であり、柔道家としても知られる。 ■■ ジョセフ・ロビネット ・バイデン・ジュニアの人物紹介 ■■ 1942年~。アメリカの政治家。民主党所属。第46代アメリカ合衆国大統領。ペンシルベニア州生まれ。デラウェア大学卒、シラキュース大学ロースクール卒。1972年、29歳で上院議員に初当選後、6期務める。88年の大統領予備選では、英議員の演説を盗用したことが発覚して辞退。2008年、再び大統領選に出馬して敗れるも、オバマ氏の指名で副大統領に就任。その後、2020年の大統領選挙に再度出馬し当選。2021年1月20日、第46代アメリカ合衆国大統領に就任した。通称「ジョー・バイデン」。 ■■ ウォロディミル・ゼレンスキーの人物紹介 ■■ 1978年~。ウクライナ第6代大統領。元俳優、コメディアン。キエフ国立経済大学法学部卒業後、プロのコメディアンを目指す。友人たちと劇団を結成し、テレビ番組制作会社を設立。バラエティー番組や映画等で成功を収めた。特にテレビドラマ「国民の僕」では、高校教師が大統領に転身する役を演じ、知名度を高める。2019年ウクライナ大統領選挙では、汚職の撲滅やウクライナ東部紛争の終結等を公約に掲げ、決選投票で約73パーセントの得票率を獲得し、圧勝した。 ■■ エマニュエル・マクロンの人物紹介 ■■ 1977年~。フランスの政治家。第25代フランス大統領。パリ第十大学で哲学修士号取得。パリ政治学院、国立行政学院を卒業後、財務監察官となる。2007年、24歳上のブリジット夫人と結婚。2008年、ロスチャイルド系の銀行に入行。2012年からオランド前大統領の側近を務め、2014年、経済・産業・デジタル大臣に就任。「経済の機会均等・経済活動・成長のための法律」(通称「マクロン法」)を提出し、発効される。2017年、39歳でフランス史上最年少の大統領に就任。2022年大統領選に勝利し、再選。 ■■ ドナルド・トランプの人物紹介 ■■ 1946年~。アメリカの政治家、実業家。共和党に所属。第45代アメリカ合衆国大統領。ニューヨーク市生まれ。1968年、ペンシルベニア大学卒業後、不動産業を営む父親の会社に入り、1971年、経営権を与えられる。1983年、「世界一豪華なビル」トランプ・タワーをニューヨーク五番街に建てたのをはじめ、不動産開発やホテル、カジノ経営などで大成功して巨万の富を築き、「不動産王」と呼ばれる。2017年1月20日、第45代アメリカ合衆国大統領に就任。2020年の大統領選で半数近くの票を取るものの再選を逃す。 ■■ 習近平の人物紹介 ■■ 1953年~。中華人民共和国の政治家。いわゆる太子党(党高級幹部の子弟グループ)の一人。福建省長、上海市党委員会書記、党中央政治局常務委員等を経て、2008年に国家副主席に就任。2012年、胡錦濤の後継として、党総書記、中央軍事委員会主席の座に就く。2013年、全国人民代表大会で国家主席、国家中央軍事委員会主席に就任した。 ■■ オーラフ・ショルツの人物紹介 ■■ 1958年~。ドイツの政治家。第九代首相。17歳で社会民主党(SPD)に入党。ハンブルク大学で法律学を専攻し、卒業後は弁護士として労働関連の弁護に従事。1998年の連邦議会選挙で初当選。2007年にはメルケル第一次政権に、労働・社会大臣として入閣。2011年からはハンブルク市長を7年間務めた後、2018年発足の第4次メルケル政権で副首相と財務大臣を兼任。2021年9月の連邦議会選挙の結果を受けて、12月に首相に指名された。 ◇◇ 霊言・守護霊霊言とは ◇◇ 「霊言現象」とは、あの世の霊存在の言葉を語り下ろす現象のことをいう。これは高度な悟りを開いた者に特有のものであり、「霊媒現象」(トランス状態になって意識を失い、霊が一方的にしゃべる現象)とは異なる。外国人霊の霊言の場合には、霊言現象を行う者の言語中枢から、必要な言葉を選び出し、日本語で語ることも可能である。 また、人間の魂は原則として六人のグループからなり、あの世に残っている「魂のきょうだい」の一人が守護霊を務めている。つまり、守護霊は、実は自分自身の魂の一部である。したがって、「守護霊の霊言」とは、いわば本人の潜在意識にアクセスしたものであり、その内容は、その人が潜在意識で考えていること(本心)と考えてよい。

-

3.8第一章 すべては縄文から始まった 重要なのは女性性 ムー、レムリア、アトランティス レムリアとのつながり 縄文文明が世界のルーツ 神々とつながっていた日本人 神々の魂が日本に降りた 宇宙のテクノロジー 第二章神代と日本人の魂 神代文字には文字自体に情報が収められている 憑依する霊性 神武天皇は大調和をめざした 陰陽道と日本 日本人の定義 神祇伯と天皇霊、集合意識 第三章近代の日本と皇室 幕末動乱 維新の志士の謎 先を見通された大正天皇 昭和天皇の霊性 闇の息が原因で難しくなった靖國参拝 譲位後の上皇 第四章日本の未来 日本人は優勢な遺伝子を掛け合わせてできた 自国ファースト 日本が真の独立国となるために 医療も自然に即した治療に 中華人民共和国の崩壊はあるのか? 移住先の国の一員になるという意識が必要 日本人と皇室の未来 「遺憾に思う」はもう止めるべき 日本を巡る地政学 神聖幾何学の秘密 動物の霊力 第五章人類における精神の進化について ハイブリッドの誕生 過去世の記憶 じつは日本がアメリカを庇護している UFO出現の意味 神話の嘘 レアアースと中国、日本 地球は終わらない―中今の力―

-

3.0AV女優は、親も応援する普通の職業になったのだ。「裸を売る仕事」をめぐる親子関係、価値観の変容を浮き彫りにする衝撃作! 「お母さん、ごめんね。 ……でもどうして、謝らなくちゃいけないんだろう。」 ―――紗倉まな(AV女優) 「AV女優は別世界の存在ではない。 彼女たちの言葉には、常に現代社会が映し出されている。」 ―――中村淳彦(ルポライター) 性業界には、現在の変化がもっとも速く、顕著にあらわれる。では、親が応援するAV女優が増えていることは、何を意味するのだろうか。 本書は、「カラダを売る仕事」をめぐる社会の価値観、親子関係の変化を10人のAV女優のインタビューから浮き彫りにした。 同時に、彼女たちの言葉をよりわかりやすく理解するために、「AVアイドルの存在」「ギャラの実情」「女性たちの好奇心」など、「AV女優の仕事環境」がわかるコラムを収録。 女性たちの生き様、性に対する価値観はさまざまで、一筋縄ではいかない。それは本書のAV女優たちの言葉にもあらわれている。ある人にとっては、たくましい女性たちに思えるだろうし、ある人にとっては、彼女たちの性に引きずられることにいたましさを感じるかもしれない。 ただ、彼女たちの徹底したプロ意識には誰もが驚かされるのではないだろうか。 ここに「親公認」が生まれる理由があるのかもしれない。 現代の性意識の最先端を読み取れる衝撃の一冊。 ・「親公認」は売れるAV女優の必須条件。 ・事務所へのお中元、お歳暮を欠かさない母親 ・父の暴力とお金のない家。母を守りたい一心だった娘 ・ファン向け動画についてアドバイスする父親 ・不特定多数を相手にする風俗よりAVのほうが安心だという親 ・52歳の人気AV女優が父親に打ち明けた理由……

表示されていない作品があります

セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。

![二・二六事件 「昭和維新」の思想と行動 [増補改版]](https://res.booklive.jp/225350/001/thumbnail/S.jpg)