試行錯誤作品一覧

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は、スマートシティをテーマにした調査報告書のシリーズの1冊であり、スマートシティの交通分野における取り組みである、ICTを活用した新しい交通サービス「MaaS(Mobility as a Service)」について調査したものです。 「MaaS」とは、複数の交通手段のシームレス化や、シェアリングサービスなどの、ICTを活用した新しい交通サービスを意味します。都市への人口集中による慢性的な渋滞や、少子高齢化・過疎化に伴う交通網の縮小など、様々な交通課題が顕在化している中、そうした課題への対応策の一つとしてMaaSに期待が寄せられています。 近年、MaaSによる地域課題の解決を目指した実証実験などの取り組みが全国で活発に行われていますが、サービス内容や事業者の参画状況は地域によって様々です。現状は、社会実装を目指して最適なサービスや事業者の連携体制の構築が模索されている段階です。また、MaaSでは事業者間でデータを連携することによる新たなサービスの創出や、ユーザーの移動データを活用したサービス改善が期待されています。しかし、事業者間のデータの連携やデータの活用には課題もあり、多くの関係者が試行錯誤を重ねています。 本書は、国内の注目すべきMaaS事例への取材調査などを通じて、日本のMaaSの現状をわかりやすく整理しています。特に、事業者や行政といった関係者間の連携による、持続可能なサービス提供や地域課題解決のための仕組みづくりと、高度なサービスを実現するデータの整備・連携・活用などに焦点を当て、その実状や課題を明らかにしています。MaaSに関わる交通事業者やICT事業者、行政担当者、MaaSと連携する異業種の事業者などにとって、参入の検討や先行事例の調査に活用できる内容となっています。

-

-日本人はいつ、どのようにしてヴァイオリンを演奏しはじめたのか。どのようにしてその製作を始めたのか。そして、演奏技術や楽器製作はどのように広まったのか。これまで未知だった日本でのヴァイオリン黎明期を解き明かす。 いつ誰がヴァイオリンを演奏しはじめたのか――最初に伝習を始めたハリストス正教会、それに続いた洋楽協会、音楽取調掛における伝習開始の経緯や目的、具体的な実践内容をひもとく。指導に当たった外国人の宣教師や音楽教師と日本人の弟子たちとの試行錯誤、日本の音楽教育やオーケストラの萌芽についても描き出す。 いつ誰がヴァイオリンを作り始めたのか――初めてヴァイオリン製作に成功した職人をはじめとする黎明期の職人について、定説の検証や新資料の発見に基づき新たな説を提示する。また楽譜や教則本が国産されて、消費の対象になる過程にも光を当てる。 ヴァイオリンは音楽を楽しむ道具としてだけでなく、宗教的・教育的・政治的な意図が折り重なるなかで日本に導入された。緻密な調査により、日本の近代化と歩調を合わせてヴァイオリンが日本人に受け入れられていった当時の熱量を現代に再現する。

-

-

-

-企業の本質的価値算出の最高の解説書! グレアムが教え、バフェットが学んだコロンビア大学流株式投資のススメ! 完璧な銘柄の選択法! ウォール街では基本的に調査アナリストのトレーニングというものは存在せず、その結果、新人のアナリストは試行錯誤の苦難のプロセスを通じて自らの専門性を磨き上げなければならないという「厳しい試練」を強いられる。ソンキンとジョンソンは、この欠陥を補うために、投資のプロとしてのキャリアを歩み始めた者たちに向けた究極の「サバイバル」ガイドを著した。 サバイバルで最も重要な要素の1つが、恐怖を払いのけてくれる知識を充実させることである。そしてウォール街では、幸運は用意された心のみに宿るのだ。本書は学習のプロセスを早め、大学やMBA(経営学修士)の学生たちが就職面接で投資アイデアの提案をするにせよ、銘柄選択コンテストに参加するにせよ、成功するために必要となるエッジ(優位性)をもたらしてくれる。 また、ソンキンとジョンソンは考え方が柔軟で、経験豊富な投資のプロたちを居心地の良い場所から引っ張りだし、よく知られたコンセプトを考え直すよう挑発もしている。最も成功しているベテランでさえ、後輩のファンドマネジャーに出し抜かれることを心配しなければならない業界において、本書は最高投資責任者や調査部長に新しいツールを提供し、彼らの分析プロセスを引き締め、組織内のコミュニケーションと効率性を劇的な改善を可能にしてくれるだろう。 本書は、ファンドマネジャー、アナリスト、銀行家、企業経営者、セールスパーソン、学生たち、そして個人投資家に自らのパフォーマンスをより早く改善させる方法を伝える唯一の書である。つまり、本書は株式市場で勝つためには欠かせない基本ガイドである。

-

-アメリカで50年支持され続けているテクニカル分析の最高峰が大幅刷新! チャート分析家必携の名著が読みやすくなって完全復刊! 数量分析(クオンツ)のバイブル! 初版刊行から50年以上たってもまだ版を重ねている本書は、チャートによる株式市場のテクニカル分析に関する書物の最高峰という輝きを依然として失っていない。本書の初版以降に出版されたテクニカル分析に関するほぼすべての書物は、本書から派生したものといっても過言ではない。長い時の試練にさらされてもまったく色あせない本書の愛読者は数百万人を超える。大幅に刷新されたこの第8版は、マーケットがどのような局面にあろうとも、株式のチャートパターンから利益を上げる方法をしっかりと教えてくれる。これはまさに株式投資のタイミングを見極める「バイブル」の最新版とも言えるだろう。 本書のなかに詳述されているエドワーズによるダウ理論の実践的なアプローチをはじめ、反転・保ち合いパターン、トレンドラインおよび支持・抵抗圏の利用法は、個人投資家にとって非常に価値ある売買ツールである。一方、マギーが自らの実践をもって立証した株式売買の戦略と戦術は、真の売買シグナルを決定する最も有効な基礎となるものである。 目次 第2部 トレード戦術 第18章 トレード戦術の問題 第18.1章 長期投資家のための戦略と戦術 第19章 極めて重要な細かいこと 第20章 われわれが求める株式――投機家の見方 第20.1章 われわれが求める株式――長期投資家の見方 第21章 チャートをつける株式の選択 第22章 チャートをつける株式の選択(続き) 第23章 ハイリスク株の選択と売買 第24章 株式の予想される動き 第25章 2つの厄介な質問 第26章 単元株と端株の取引(各トレードの規模) 第27章 ストップオーダー 第28章 底とは何か――天井とは何か 第29章 トレンドラインの実践 第30章 支持と抵抗圏の使い方 第31章 ひとつの籠にすべての卵を盛るな 第32章 テクニカルなチャートパターンによる値幅の測定 第33章 戦術的な観点からのチャートパターンの再検討 第34章 トレード戦術の要約 第35章 テクニカルな売買が株価の動きに及ぼす影響 第36章 自動化されたトレンドライン――移動平均 第37章 「よくあるパターン」 第38章 バランスと分散化 第39章 試行錯誤 第40章 投資資金 第41章 投資の実践 第42章 ポートフォリオリスク・マネジメント

-

5.0高確率な押し・戻り売買と正しくオシレーターを使って、運やツキでなく、将来も勝てるトレーダーになる! 夢と希望を胸にトレーディングの世界に入ってくるトレーダーのほとんどは、6カ月もしないうちに無一文になり、そのキャリアを終わらせる。この世でこれほど高い「授業料」を払う場があるだろうか。こうした高い授業料を払うことなく、最初の数カ月を乗り切り、将来も勝てるトレーダーになるためには、市場での実績が証明されたプログラムが不可欠である。本書はこのような過酷なトレーディングの世界で勝つためのプログラムを詳しく解説したものである。 トレーディングの現実を著者独自の観点からあぶり出し、短期トレーダーと長期トレーダーたちによる実際の成功例や失敗例をチャートとケーススタディを通じて検証する本書は、まさにトレーディングの生きたガイドブックといえるものである。 本書のテーマは以下のとおりである。 ・成功するトレーダーたちに共通する10の特徴を知り、それを身につけるための方法 ・トレーディングという勝負の世界で感情をコントロールするための方法 ・トレンド、ブレイクアウト、リバーサルなどを見つけるためのテクニカル分析の手法 ・効果が市場で実証されたシグナルに基づき、常にベストな仕掛けと手仕舞いのタイミングを計る方法 ・「ニュースでトレード」する方法――ニュースがすでに価格に織り込み済みかどうかを見抜くことが大切 ・損失が拡大する前に悪いトレードを手仕舞う方法 最高のトレーダーは、勝算があると思ったときにだけトレードを行う。本書では、低確率な状況と高確率な状況とを見分け、高確率な状況下でのみトレードする方法を紹介する。多くのトレーダーの弱点と陥りやすい過ちを指摘するだけにとどまらず、こうした欠点を理解し克服することでそれらを有利に活用する方法についても解説する。 「悪いトレーダーはいない。悪いのはトレードである」とは言い尽くされた言葉ではあるが、事実でもある。悪いトレードを行わないようにすることも、勝つための条件のひとつである。そのためには、悪いトレードを見抜く目を養わなければならない。本書ではその方法を提示する。それと同時に、チャート、トレーディングのヒント、市場の各状況におけるトレーダーの実例をふんだんに取り入れ、トレーダーに自問自答すべき問題を随所で投げかけながら、市場を自分のものにするための知識とツールを余すことなく伝授する。これらの知識とツールを組み込んだ独自のトレーディングプログラムを手に入れたあなたの勝率は飛躍的に伸び、エリートトレーダーへの仲間入りも夢ではなくなるだろう。こんなパワフルな本がこれまでにあっただろうか。 「成功するトレーダーになるための魔法の公式など存在しない。ひとつだけあるとすれば、それが本書だ」――マイケル・スタインハルト(伝説のヘッジファンドマネジャー)『ヘッジファンドの帝王』著者 「成功するトレーダーのマインドセットをすべてのトレーダーに伝授する」 トレーディングで成功するためには莫大なスキルと知識が必要なのは言うまでもない。しかし、最も重要なのはマインドセットだ。勝者への道はマインドセットに始まり、マインドセットに終わるといっても過言ではない。優れたトレーダーは、優良株を買ったあと株価がいきなり下落したらどう考えるのか。たった1回のトレードによって自信をことごとく打ち砕かれ、破産へと追い込まれるといった事態を、彼らはどのように回避するのか。彼らだけが知るトレーディングの秘訣とは? 「トレードによってはリスクを取るだけの価値がなく、むしろやらないほうがマシなものもある」 トレーディングで重要なのは、勝機があるときにだけ仕掛けることだ。そのために必要なのが充実したソフトウエアや機器であり、天底を付けたことを教えてくれる高確率シグナルである。日々のトレーディングで、そしてひとつひとつのトレードで、優れたトレーダーのように考えるためのノウハウをこれほど完璧に示してくれるものは本書以外にない。 「ひとつのことだけに長けていても成功するトレーダーにはなれない。重要なのは、トレーディングのあらゆる局面で自分の持てる力を出し切ることができるかどうかである」 著者が長年にわたっていろいろなシステムを渡り歩き、試行錯誤を重ねた末にたどり着いた結論を集約したものが本書である。何がうまくいき、何がうまくいかないのか。そして、それはなぜなのか。著者マーセル・リンクが忍耐力を身につけ常に勝てるトレーダーになるまでの道のりを赤裸々に綴ったサクセスストーリーを今あなたにお届けする。ロングセラー。

-

-「診断型」から「対話型」へ 組織開発の新潮流、到来――。 従来の組織開発とは異なる発想や手法の存在を見出した編著者二人は、2009年に「対話型組織開発」を提唱。以来、各界から大きな注目と支持を集めている新コンセプト「対話型組織開発」の初の専門書にして決定版がついに邦訳! 組織とは、意味を形成するシステムである。 なぜいま対話なのか? 対話によって何が変わるか? 対話をいかに行うか? 組織開発のフロンティアを往く21人の知見とビジョンを凝縮。 個人と集団の可能性を信じる実践者に贈る、最前線の組織論。 ▼社会背景、理論、実践法を網羅的に解説。 U理論、学習する組織、ワールドカフェ…「対話で組織を変える手法」が日本でも定着。「なぜいま対話か?」「対話で何が変わるか?」「対話をどう実践するか?」を深く理解できる。 ▼実践者21人の「最先端の知」を凝縮。 対話型組織開発の先駆者たちが試行錯誤し見出した、日本未発表の概念や手法も満載。また、一部署の変革から全社改革まで多彩な事例も魅力。組織論のフロンティアを学べる。 ▼読者の理解と実践を助ける付録も充実。 重要用語の訳者注釈、各章末の引用文献、巻末の索引、訳者による「まえがき」「あとがき」を収録。初学者から専門家まで必携の内容。 [編著者] ジャルヴァース・R・ブッシュ Gervase R. Bushe サイモンフレイザー大学ビジネススクール教授。専門はリーダーシップと組織開発。組織の構造や文化、プロセスを、指示コントロール型から、より協働的なありように転換していく過程の実践と研究に30年以上にわたり従事。2017年のイギリスのHRマガジンでは「最も影響力のあるHR思想家30人」に選出された。 ロバート・J・マーシャク Robert J. Marshak アメリカン大学公共政策大学院ODプログラム名誉上級研究員。組織開発コンサルタントとして40年以上にわたり活躍している。コンサルティングおよび組織変革について90本以上の論文と3冊の書籍を執筆。米国OD Network生涯功労賞、Academy of Management優秀教育者賞を受賞。米国政府の政策及び経営分析の上級管理職を歴任。 [訳者] 中村和彦 Kazuhiko Nakamura 南山大学人文学部心理人間学科教授、同大学人間関係研究センター長。専門は組織開発、人間関係トレーニング(ラボラトリー方式の体験学習)、グループ・ダイナミックス。アメリカのNTL Institute組織開発サーティフィケート・プログラム修了。組織開発実践者のトレーニングやコンサルティングを通して様々な現場の支援に携わるとともに、実践と研究のリンクを目指したアクションリサーチに取り組む。著書に『入門 組織開発』(光文社)。 ■目次訳者まえがき 用語解説 序文 対話型OD――過去・現在・未来 第I部 序論および概要 第1章 対話型ODのマインドセット 第2章 対話型ODの実践 第II部 対話型ODの理論的基盤 第3章 社会構成主義者による表象としての知識への挑戦 第4章 ディスコースと対話型OD 第5章 生成的イメージ 第6章 複雑性、自己組織化、創発 第7章 「関わりの複雑反応プロセス」として組織を理解する 第8章 協働的探究としてのコンサルティング 第III部 対話型ODの実践 第9章 変革を可能にするもの 第10章 対話型ODにおけるエントリー、レディネス、契約 第11章 対話型OD における変容的学習 第12章 探究を組み立てる 第13章 コンテナをホストし、ホールドする 第14章 「彼ら」から「私たち」へ 第15章 変革の強化 第16章 対話型ODパラダイムによるコーチング 第17章 対話型プロセス・コンサルテーション 第IV部 結論―今後に向けて 謝辞 訳者あとがき 執筆者紹介

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ヴァーグナーへの憧れに突き動かされて、日本でオペラの試演が始まったのは20世紀初頭のこと。歌舞伎や能を見慣れた当時の日本人は、オペラをどのように理解/誤解し、自分たちの表現を見つけていったのか。 オペラへの野心が感じられる鷗外・逍遙の戯曲から、帝劇歌劇部を経て、お伽歌劇や浅草オペラに至るまで――。試行錯誤の中から誕生した和洋折衷の「日本語オペラ」の実態を、台本の精読をとおして明らかにする。

-

-アーティスト、デザイナー、非理工系学生に向けたプログラミング教育の智慧、その30年分の集大成 いま、日本を含め世界中のアート/デザイン教育の現場で、コンピュテーショナルな演習やカリキュラムが一般化しつつあります。しかし一方で、その教育方法については具体的に示されておらず、現場では暗中模索と試行錯誤が続けられている状況にあります。 本書は、学生に出す効果的な学習課題(宿題)の例、技術的な練習問題をまとめたエクササイズ、そしてアート/デザイン領域でのプログラミング学習を牽引してきた先駆者たちのインタビューを多数掲載しており、コードをクリエイティブな表現媒体としてどう使うかを教えるための、そして学ぶための、マニュアルかつアイデア集となっています。 日本語版オリジナルコンテンツとして、日本のこの分野の教育者たちの声も掲載しています(寄稿者:五十嵐悠紀、鹿野 護、久保田晃弘、小林 茂、城 一裕、高尾俊介、田所 淳、玉城絵美、橋田朋子、古堅真彦、米田研一、脇田 玲)。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 天才数学者たちはいかに試行錯誤したのか?関数概念の歴史的な発展を可能な限り史実に忠実に考察し,かつ,現代の解析学の学習者・研究者の関心に応えるように配慮し,現代数学的な視点を加味した記述を試みた。ともすれば完成された数学として,学生の側から見れば天下り的に,教師の側から見れば教育的な能率ばかりを視野において講じられることの多かった解析学の壮大な体系を,歴史的な発展のダイナミズムに満ちた,人間的なドラマとして迫力をもって伝える。章末演習問題も多数収録、微積分学の副読本としても利用できる。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 声律や対句などの技法により、緻密に構築された中国の詩と文。その表現形式を支える美の理念と原理に着目し、それが詩文の形式の創出にいかに生かされていったかを追跡。長い時間をかけて詩文形式が醸成されていくさまを俯瞰的に観察する。初めに、六世紀の文学理論書『文心雕龍』を美の原点にすえ、それが提起した問題点を、のちの理論家がどのように実践面で取り入れ形式美を創出していったかを、主に『文鏡秘府論』所収の文献から考察。その上で、律詩の形成過程を歴史的に考証して、五言律詩が漢代から六朝の宮廷詩人により形成される過程や、唐代の杜甫が試行錯誤を経ながら七言律詩を確立する過程に光を当てる。さらには、文に目を転じ、日本古代文学をも視野に、駢文文体の推移を論じる。明快な論述で文学創作形式の美に迫る必読書。 【目次より】 はしがき 一 創作技法論の展開 『文心雕龍』から『文鏡秘府論』へ 二 律詩の形成過程 句数と対句の側面から 三 五言八句詩の成長と永明詩人 四 四声八病から平仄対応ヘ 五 杜甫と七言律詩 ことに拗体詩について 六 遊宴詩序の演変 「蘭亭序」から「梅花歌序」に至る表現形式 あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 興膳 宏 1936年生まれ。中国文学者。京都大学名誉教授。京都大学文学部卒業、同大学院文学研究科中国語学・中国文学専攻博士課程を修了。文学博士。文化功労者。 著書に、『中国詩文選10 潘岳 陸機』『中国の文学理論』『異域の眼』『風呂で読む陶淵明』『乱世を生きる詩人たち 六朝詩人論』『古典中国からの眺め』『中国名文選』『中国古典と現代』『杜甫 憂愁の詩人を超えて』『漢語日歴』『仏教漢語50話』『合璧 詩品 書品』『杜甫のユーモア ずっこけ孔子』『中国詩文の美学』など多数。

-

-1957年からNHKで放送されたテレビドキュメンタリー・シリーズ『日本の素顔』は、戦後社会で映画とは異なる新たな表現を切り開いた。初期テレビ制作現場に集った人々はどのようにテレビドキュメンタリーを創造し、どのように『日本の素顔』を作り上げていたのか。 本書では、放送アーカイブを活用して現存する『日本の素顔』を視聴し、当時の資料を渉猟し、関係者へのインタビューを積み重ね、当時の制作現場での試行錯誤や模索、様々な実践に光を当てて、テレビドキュメンタリーという表現形式の独自性を明らかにする。 具体的には、大阪中央放送局の番組制作の実態、制作現場で立ち上がる規範や葛藤、『日本の素顔』唯一の女性プロデューサーの実践などから、東京中心の初期テレビドキュメンタリー史に東京/大阪、男性/女性、エリート/アシスタントという視点を挿入して、『日本の素顔』の複数性と重層性を浮き彫りにする。 これまでの初期テレビドキュメンタリー史では十分に記されてこなかった番組制作の営みや、ドキュメンタリーという表現が内包するグラデーションを可視化する労作。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 はじめて家づくりをする人のために、後悔しない、 満足のいく家づくりを実現するためのアイデアとコツを集めました。 すべて信頼できる建築家の経験と 試行錯誤から生まれた本当に役立つアイデアです。 家づくりでは、さまざまな場面で 迷ったり悩んだり不安になったりすることがあります。 その時のすべての人に向けた解決策が できるだけ網羅されているように編集しました。 家づくりの検討段階から竣工まで、 この本をいつも側においてご活用して頂けることを願っています。 Part1プランニング Part2スケジュール Part3お金 Part4土地選び Part5依頼先選び Part6部屋別・プランニングのコツ Part7住まいの設備と機能 Part8内装と設備・パーツの選び方 Part9コストコントロールの方法 Part10入居後の維持とメンテナンス Part11見積もり・契約・保証の話 Part12リフォームの成功マニュアル Part13建築家インタビュー 特別収録「家づくりの用語辞典」「素材・仕上げの用語集」「間取り実例集」

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 データ分析競技のヒント、テクニック、ベストプラクティスを解説! Grandmaster/Master 31人のインタビューも掲載。Kagglerの視点を学ぶ ◎ノートブック、データセット、ディスカッションフォーラムの活用を解説 ◎モデルの評価指標、検証戦略、ハイパーパラメータ最適化について詳述 ◎コンピュータビジョン、自然言語処理、シミュレーションなどもカバー ◎自身のポートフォリオを作成し、キャリアにつなげる方法を紹介 世界中の何百万人もの人々がKaggleに参加しています。 データ分析スキルを向上させ、素晴らしいコミュニティとネットワークを作り、 キャリアアップに役立つ貴重な経験を得ようとしています。 本書では、Grandmasterの著者2人がさまざまなモデリング戦略のほか、 これまでに蓄積されたテクニック、スキルを解説。 Kaggle特有のヒントだけでなく、より一般的なテクニックも学べます。 Kaggleのランクを上げたい、データサイエンスのスキルアップを図りたい、 既存のモデルの精度を上げたい、といった方への格好の一冊です。 「本書を最後まで読めば、自信を持ってKaggleに参加できるようになるはずです。 そして、Kaggleに自信を持って参加することには、多くの見返りがあります。 1つ目は、Kaggleが機械学習の最も実践的な開発を把握するための非常に効果的な方法であること、 2つ目は、Kaggleがユーザーに『試行錯誤で学ぶ』方法を提供することです」 ―Kaggle創設者兼CEO アンソニー・ゴールドブルーム(序文より一部抜粋) ◎本書は『The Kaggle Book: Data analysis and machine learning for competitive data science』の翻訳書です。

-

-企業内研修講師や教員、各種スクールのインストラクターまで 必携12の「インストラクタースキル」がこの一冊に! 単に情報を豊富に持っているだけの講師は、 1. 情報量過剰なスライドの伝達 2. 一方的で単調な話しぶり 3. 受講者を観察せず無関心 に研修を進めてしまいがちで、受講者にとって「研修のポイントが何だったのか」「職場に戻って何をすればいいのか」と不安にさせると同時に、研修後に受講者を“無意識”にさせてしまいます。 一方、「教えるスキル」のある講師は、 1. 研修のポイントを職場で思い出す 2. そのポイントを職場で実践し、試行錯誤する 3. 自分で得た知見を職場の周囲に教える と、受講者のみならず、職場の周囲の人のためにもなる“意識的な状態”にさせることができます。 この違いが「インストラクタースキル」そのものなのです。 本書では、企業内研修を実施する上で欠かせないスキルを、「12のインストラクタースキル」としてまとめました。これらのスキルにより、受講者は基本ポイントを整理して理解でき、実践することで自信となり、最終的には受講者である社員から信頼されるインストラクターになることができます。 本書を通して、あなたの研修を受けた社員から「自分の業務で役に立った」、また研修実施依頼者から「期待通りの研修だった」と評価を受け、あなた独自のインストラクタースキルが積み重なっていくことを願っております。 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。

-

4.0中国が主導する影響力工作の実態! 米国安全保障政策に強い影響力を持つ、外交問題評議会メンバーによる警告の書。 ジョン・ボルトン氏(元米国家安全保障担当大統領補佐官)・推薦 本書は、中国がこれまで試行錯誤を重ねながらも、辛抱強く世界で実行してきたメディアを対象とした影響力工作について、詳細に調査、分析した解説書であると同時に、原著者は最終章(第12 章)において、中国とどう向きあっていくべきかについて、多くの提言をしている。 日本も中国による影響力工作の対象の例外ではない。本書は、日本の安全保障に対する警鐘の書であり、時宜を得た書と言える。日本人の読者は、中国の影響力工作の実態、現実を知って驚くとともに、日本の安全保障につき再考を迫る契機となる書籍であろう。(「訳者あとがき」より)

-

-

-

3.0※この商品は固定レイアウトで作成されています。お使いの端末で無料サンプルをお試しいただいたうえでのご購入をお願いいたします。 ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ロゴやタイポグラフィに動きを与えて、より活かす! 数々のグラフィックを動かしてきたプロのモーションデザイナーが、気持ちのいい動きの秘訣を教えます。 本書では、ロゴアニメーションやモーションタイポグラフィに題材を絞り、実践的なシチュエーションで制作・解説していきます。作例動画はもちろん、制作に使用したすべての素材、プロジェクトファイルがDL可能。画面収録動画も読者向けに公開しているので、操作がわからない箇所は動画で確認できます。 視線を誘導する図形アニメーションを文字にあしらったり、動くテクスチャパターンで文字をデザインしたり、手描き風の文字を書き順通りに描画させたり、アルファベットをキャラクターに見立てて演技をつけたり……。さまざまな課題を辿るうちに、重要な機能、表現のバリエーション、応用の効くテクニックを習得できるでしょう。 手順や機能を紹介するだけでなく、動きの勘所やアレンジの仕方、考え方や作る過程の試行錯誤も余すところなく見せているのが特徴です。伊藤ガビン氏(NEWREEL)による歴史を紐解くコラムも必見。After Effectsに限らずモーショングラフィックスへのアプローチとして見逃せない一冊です。

-

4.3※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は、2014年4月出版の『実践Ruby on Rails 4: 現場のプロから学ぶ本格Webプログラミング』をRuby on Railsのバージョン6向けにアップデートしたものです。本書では、1つの企業向け顧客管理システムを作る過程で、RailsによるWebアプリケーション開発の基礎知識とさまざまなノウハウを習得していきます。各章末には演習問題が設けられているので、理解度を確かめながら確実に読み進められます。著者が試行錯誤を繰り返した上でのベストプラクティスを提供し、読者は、実際に業務システムを構築しながらRailsのさまざまな機能、方法、作法、メソッド、テクニックを学ぶことができます。

-

4.3いまだITスキルに大きな格差があるインド。学校では上位カーストの生徒がマウスとキーボードを占領している。「これこそまさに、イノベーションにうってつけのチャンスだ。1台のパソコンに複数のマウスをつないだらどうだろう? …そしてすぐに〈マルチポイント〉と名付けた試作品と、専用の教育ソフトまで作ってしまった」。しかしその結果は… 「ただでさえ生徒を勉強に集中させるのに苦労していた教師たちにとって、パソコンは支援どころか邪魔物以外のなんでもなかった。…テクノロジーは、すぐれた教師や優秀な学長の不在を補うことは決してできなかったのだ」。こうして、技術オタクを自任する著者の、数々の試みは失敗する。その試行錯誤から見えてきたのは、人間開発の重要性だった。ガーナのリベラルアーツ教育機関「アシェシ大学」、インド農民に動画教育をおこなう「デジタル・グリーン」、低カーストの人々のための全寮制学校「シャンティ・バヴァン」などを紹介しながら、社会を前進させるのは、テクノロジーではなく、人間の知恵であることを語りつくす。

-

4.5

-

-〈電子書籍版について〉 本書は固定レイアウト型の電子書籍です。リフロー型と異なりビューア機能が制限されるほか、端末によって見え方が異なります。 【一流デザイナー8名の制作プロセスから思考・発想・手法を学ぶ】 ロゴをデザインするには、コンセプトを作る力、発想のアイデア、造形力、さらにそれらを言語化してプレゼンテーションする力など、デザイナーとしての様々な力量が求められます。 本書ではその多面性を紐解くために、ロゴデザインの制作フローをヒアリング・情報整理・コンセプトづくり・ラフスケッチ・実制作・ブラッシュアップ・プレゼン・修正・精緻化・納品データ・ガイドライン・ツール展開の12のステップに分け、100ものロゴの実例について、それぞれ重要なステップをピックアップして解説しました。 ヒアリングでクライアントから得た情報をどのように整理し、どのようにロゴの造形につなげていったか、ラフスケッチ段階ではほかにどのような案があったか、プレゼンはどのように行ったかなど、完成したロゴを見ただけではわからないロゴ制作の実際をドキュメントしています。 各ロゴをデザインし、貴重な制作資料もご提供いただいたのは、受賞歴多数の著名デザイナー8名。本物のデザイン力を身に付けたい人のための、一流の思考法、発想法、手法がたっぷりと学べる一冊です。 〈デザイナー〉 佐藤浩二 大東浩司 早坂宣哉 石川竜太 野村勝久 安藤真理 北口直人 森川 瞬 〈こんな方にオススメ〉 ・ロゴのデザイン上達を目指すデザイナー ・ロゴづくりを学びたい学生 ・ロゴデザインを発注したいクライアント 〈本書の内容〉 ◯本書が考えるロゴデザインの制作フロー ■ロゴデザイン[仕事の基本] ■ロゴデザイン事例[企業・団体・行政] ■ロゴデザイン事例[ショップ] ■ロゴデザイン事例[商品・ブランド] ■ロゴデザイン事例[施設] ■ロゴデザイン事例[イベント・プロジェクト] 〈本書の特長〉 ・ロゴデザインの完成形を見るだけだと見えてこないデザインを制作するうえでの試行錯誤がわかる ・ロゴデザイン制作のノウハウやセオリーを多元化できる ・100個の正解(実例)を追体験できる 〈プロフィール〉 佐藤浩二(さとう・こうじ) COSYDESIGN Inc. 企業のCI、VI、ブランディングを含むロゴデザインを専門とし、大企業から小規模な店舗まで数多くのロゴデザインを手がける。主な仕事に、ソフマップVI、オリコンVI、オリコン顧客満足度エンブレム、オムロン「sysmac」ロゴ、クボタ「KSAS」ロゴなど。大阪芸術大学非常勤講師。国内外のデザインアワードで入選、受賞多数。著書に『ロゴデザインの現場』(エムディエヌコーポレーション・共著)、『ロゴデザインのコツ』(ビー・エヌ・エヌ)がある。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【本電子書籍は固定レイアウトのため7インチ以上の端末での利用を推奨しております。文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。ご購入前に、無料サンプルにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください】市販製品にも使われるIntel製シングルボードコンピュータで初プロトタイピング!近年、「IoT(Internet of Things)=モノのインターネット」という分野が注目されています。デバイス同士が通信しあうことで、ネットワーク越しにハードウェアを操作したり、情報伝達したりすることが可能となり、Webサービスの可能性を広げるものとして期待されています。IoTデバイスに限らずハードウェア製作においては、必ず「プロトタイピング(試作品製作)」という工程が必要となります。ここでは試行錯誤をすることになるので、できるだけ手軽に扱えるコンピュータが求められます。従来から人気のあるプロトタイピング用コンピュータとしては、ArduinoやRaspberry Piなどがありますが、最近では「Edison(エジソン)」が採用されるケースも増えてきました。EdisonはCPUメーカーとして著名なIntel社が開発したシングルボードコンピュータです。CPU(Atom)、メモリ、ストレージのほか、無線LAN、Bluetooth、USB、GPIOなど豊富な入出力機能を標準で備えており、ネットワーク利用を前提としたIoTデバイスのプロトタイピングには最適なコンピュータとなっています。また、ArduinoやRaspberry Piではプロトタイピングのあとの製品化する段になって、大量生産に向いた信頼性の高いコンピュータへと変更することが一般的ですが、Edisonは信頼性がとても高いため、製品でも十分に採用できます。そのため、プロトタイピングから製品化へもスムーズに移行でき、開発効率が大変良いという特長を持っています。本書では、このEdisonを使ったデバイスの作例を通じて、電気/電子工作の基本を解説します。初めて電子工作に取り組むソフトウェアエンジニアの方でも無理なく読み進められるよう、基礎知識から丁寧に解説します。また、取り上げる作例もIoTを意識して、ネットワークを活用したデバイスを作ります。このIoTの隆盛をチャンスととらえ、ハードウェア製作に乗り出したいソフトウェアエンジニアの方にお勧めできる一冊です。※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。

-

4.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 プログラミングの基礎からはじめて、30日後にはウィンドウシステムを有する32bitマルチタスクOSをフルスクラッチで作り上げるという入門書。ビギナーでも無理なく作成できるようPCの仕組み・アセンブラ・Cの解説から始まり、試行錯誤を繰り返しながらアルゴリズムを学びつつ、たのしく自由な雰囲気でOSをゼロから構築していくという、他に類を見ない手法による、趣味と実用と学習を兼ね備えたOS作成の入門書です。【ご注意】本書の紙版にはCD-ROMが付属しておりましたが、電子版には付属しておりません。本書サポートサイトからデータをご入手ください。書籍中にCD-ROMに関する記述や解説がございますが、適宜読み替えをお願いいたします。 【構成】 [ゼロ日目] 開発を始める前に/[一日目] PCの仕組みからアセンブラ入門まで/[二日目] アセンブラ学習とMakefile入門/[三日目] 32ビットモード突入とC言語導入/[四日目] C言語と画面表示の練習/[五日目] 構造体と文字表示とGDT/IDT初期化/[六日目] 分割コンパイルと割り込み処理/[七日目] FIFOとマウス制御/[八日目] マウス制御と32ビットモード切り替え/[九日目] メモリ管理/[十日目] 重ね合わせ処理/[十一日目] ついにウィンドウ/[十二日目] タイマ-1/[十三日目] タイマ-2/[十四日目] 高解像度・キー入力/[十五日目] マルチタスク-1/[十六日目] マルチタスク-2/[十七日目] コンソール/[十八日目] dirコマンド/[十九日目] アプリケーション/[二十日目] API/[二十一日目] OSを守ろう/[二十二日目] C言語でアプリケーションを作ろう/[二十三日目] グラフィックいろいろ/[二十四日目] ウィンドウ操作/[二十五日目] コンソールを増やそう/[二十六日目] ウィンドウ移動の高速化/[二十七日目] LDTとライブラリ/[二十八日目] ファイルと日本語表示/[二十九日目] 圧縮と簡単なアプリケーション/[三十日目] 高度なアプリケーション/[三十一日目] 開発を終えた後で

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【本電子書籍は固定レイアウトのため7インチ以上の端末での利用を推奨しております。文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。ご購入前に、無料サンプルにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください】 PyQの人気コンテンツが書籍化!データサイエンス力を試してみよう! 【本書の背景】 今日、Pythonを取り巻くデータサイエンスの実務の中で、pandasは欠かすことのできないライブラリーです。pandasには豊富な機能が用意されていますが、実務で使いこなすためには自分の頭で考え、手を動かして試行錯誤することが重要です。また、他の人が書いたコードを読むことで「そんな効率の良い書き方、知らなかった!」といった新たな気づきが得られることもあります(「はじめに」より抜粋)。 【本書の内容】 pandasを使ったプログラミングの腕試しができるように、9つのトピックについて全部で51個の問題を用意しました。各問題にはメインとなる模範解答以外にも「別解」を用意し、なるべくいろいろな考え方に触れられるよう構成しています(「はじめに」より抜粋)。 【PyQ(パイキュー)とは】 株式会社ビープラウドが運営するブラウザだけで学べるオンライン学習サービス。 【本書の問題の一例】 ・最小と最大を抽出するには ・条件で行を絞り込むには ・文字列を日付時刻に変換するには 【学習環境】 実行環境:PyQ、Jupyter Lab 利用言語:Python 3.11 利用ライブラリ:pandas:1.5.2、JupyterLab:3.5.1、Matplotlib:3.6.2 【対象読者】 ・Pythonとpandasの基本的な操作を学んだ入門者 ・pandasでもっと効率的な書き方を知りたい・知識を広げたい方 【前提知識】 ・Pythonの基本的な文法 ・pandasおよびNumPyの基本的な使い方 【目次】 第0章 本書の使い方 第1章 pandasの基礎知識 第2章 データを入出力しよう 第3章 データの概要を確認しよう 第4章 データを部分的に参照しよう 第5章 データを変形しよう 第6章 データを加工・演算しよう 第7章 データをグループ化しよう 第8章 文字列を操作しよう 第9章 日付時刻型のデータを操作しよう 第10章 テーブル表示を見やすくしよう 【著者プロフィール】 株式会社ビープラウド PyQチーム 斎藤 努(さいとう・つとむ) 株式会社ビープラウドにてPyQなどを担当。 古木 友子(ふるき・ともこ) 株式会社ビープラウドにて分析業務などを担当。 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。

-

3.0ダイキン工業株式会社 代表取締役社長兼CEO 十河政則氏推薦 「我々が試行錯誤して歩んできた道が間違っていなかったことを、本書は教えてくれた。」 本書は、欧米・日本企業の調査と事例から、製造業のサービス化戦略と戦術を体系的にまとめた実践書である。 コマツ、ダイキン工業、ゼロックス、トヨタ自動車、コニカミノルタ、IBM、エリクソン、コクヨ、ブリヂストン、ヤマハ発動機、ボルボ、ミシュラン、シスコシステムズ…… をはじめ、欧米企業の先進的な動向、日本の製造業1,000社調査に基づくB2B企業の動向を紹介するとともに、製造業が直面する課題を解決する方向性と方法論を示している。 〇依然として個々の製品に埋め込む技術に血眼になっていないか? 〇サービスという長期戦略に経営者はコミットしているか? 〇製品設計の段階から、サービスによる共創価値が組み込まれているか? 〇モノ売りではなく、サービスを販売する専門部隊が構築されているか?

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 万華鏡の幻想的な映像には癒し効果も期待され、今静かなブームとなっている万華鏡。 本書は、世界的に活躍し、万華鏡の世界大会でも4度グランプリを受賞している日本の万華鏡制作の第一人者である著者が、万華鏡のしくみや映像、制作方法など「万華鏡のすべて」を紹介する、これまでにない万華鏡の決定版です。 万華鏡の映像の心臓部となるミラーシステム(鏡の組み合わせ)については、これまであまり手の内を明かされることがなく、試行錯誤するしかありませんでした。 本書は、あらゆるミラーシステムについて詳しく解説しており、簡単な基本の万華鏡から、複雑な立体映像の見られる万華鏡まで、実際に作るための手引きとしていただけます。 万華鏡の仕組みを知りたい方、作ってみたい方、そしてワンランク上の作品を作りたい方、ガラス工芸に親しんでいる方など、あらゆる万華鏡愛好家におすすめの1冊です。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 焼肉店の「タレ」は、試行錯誤を繰り返して築き上げてきたものであり、店の伝統の味として大切にしてきたもの。今回、人気・評判の焼肉店の方々に、貴重なタレの作り方を教えていただきました。自店で扱う焼肉との相性、立地や店の規模や客層の違い、お客の嗜好の違い…等など、そのお店の目指す味づくりの考え方によって、タレの作り方、材料の選び方は変わります。本書は味づくりの考え方も踏まえた上で、タレのレシピや技術を紹介。焼肉の調理技術を向上させるために大事なことを深く理解することができるでしょう。

-

-

-

-

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「5・7・5・7・7 」三十一(みそひと)バイトの機械語コードでなにができるか? “遊び”と“ルール”の下で行うプログラミング「アセンブラ短歌」を完全解説。機械語コードはアーキテクチャによってさまざまですが、可変長の命令を持つものならば命令の並びに5・7・5・7・7 各バイトに区切りを持たせることが可能です。あえてそのような制約のもとでプログラムを書いてみようというのが「アセンブラ短歌」です。どのような動作のプログラムになるのかもあわせて紹介していきます。自然言語における「短歌」も制約を持たせた「言葉遊び」として生まれました。こうして書かれた文章には「味わい」や「感動」があります。それが長い年月をかけて発展し、格調高い文化として成熟してきたわけです。「遊びとルール」の下で行うアセンブラプログラミングを「近未来の文化的趣味」として楽しむため本書は執筆されました。 5・7・5・7・7 合計31バイトという制約を守るにはコツや試行錯誤が必要です。望みどおりの出力結果を得るために必要となる“短歌詠み”の基礎から技巧まで、本書にはプロ歌人の知恵が詰まっています。技術的な内容も多少なりともありますが、それよりも「味わい」のあるプログラムを多く扱うように心がけました。Chapter.5ではさまざまな歌人による、浪漫主義(明星派)、写実主義(アララギ派)、新現実主義(新思潮派)、理想主義(白樺派)のアセンブラ短歌も紹介していきます。アセンブラという実用言語が文化の域に到達していく過程の時代の証人に、あなたもなってはみませんか? ■CONTENTS Chapter.1 アセンブラ短歌入門 Chapter.2 さまざまなアセンブラ短歌 Chapter.3 味わい深くする Chapter.4 さまざまな環境でのアセンブラ短歌 Chapter.5 さまざまな歌人によるアセンブラ短歌 熱血バイナリアン十訓

-

5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 アレルギーがなぜ起こるか、アレルギーとの上手なつきあい方などが豊富なイラストでよく理解できる 5人のアレルギーっ子の親である著者が、外来を訪れるさまざまなアレルギー患者やその家族と一緒に悩み、試行錯誤を繰り返しながら、長年積み重ねた治療経験をもとに著した「アレルギーとのつきあい方」。 さらに著者は「アレルギーっ子」を、大人になっていく過程にある子どもの視点からみてどう考えたらよいのか、環境汚染の視点からはどう考えるか、生活環境とヒトの病気の関係を探り、どうしたら病気を軽くすませ、体も心も健康な状態を作っていけるかを、多角的な視点から詳述。 生活改善を指導する際の参考書に、医療関係者、学校保健関係者、シックハウス対策など建築衛生関係者にも、ぜひ読んでいただきたい。 <第三版>では、食品に含まれる女性ホルモンが免疫に与える影響などについて書き加えました。 ■主要目次■ はじめに アレルギーっ子奮闘記 アレルギーの考え方 アレルギーっ子の生活環境 アレルギーと食べ物 アレルギーっ子の日常生活 アレルギーの治療 急性の病気の対処法 付録 アレルギーカレンダー 集団生活におけるアレルギーっ子たちへの配慮 (保育所・幼稚園、学校関係者の方への手紙) 生活環境と食生活の問診 参考図書 アレルギーっ子を育てる

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 Pythonで実務に使える数理最適化のスキルを身につけよう! ▼この本の特徴 本書は、Pythonを用いた数理最適化の入門書です。Pythonを使ってさまざまな課題を実際に解いてみることで、数理モデルを実務で使いこなす力を身につけます。 この本の特徴は、数理最適化のアルゴリズム自体ではなく、数理最適化を用いた課題解決に重きを置いている点です。ビジネスなどにおける課題を数理最適化で解く際に現場で発生しうる試行錯誤が多分に盛り込まれており、実務における手順や気をつけるべきポイントを学習することができます。 ▼この本の構成 本書は二部構成です。 第Ⅰ部はチュートリアルです。中学校で習う連立一次方程式や高校で習う線形計画法を題材として、数理最適化の基礎的な考え方とPythonによる初歩的な実装を学びます。シンプルな課題設定なので、数学的な難しさを感じることなくPythonに集中して基礎を学習することができます。 第Ⅱ部はケーススタディです。 実際に社会で起こりうる、さまざまな課題を数理最適化によって解いていきます。 学校のクラス編成やサークル活動における学生の乗車グループ分けなどの学生にとっても身近な課題や、キャンペーンの効果最大化や効率のよい配送計画の立案などのビジネスにおいてたびたびぶつかる課題などを解いていくことで、手順や注意点、効率のよい方法などが学べます。 ▼第1版からの変更箇所 ・5章(車両の配送計画) 問題の理解を助けるために挿絵・最適化結果の可視化を増やし、実装プログラムの解説を充実させました。また、最適化に登場する部品の列挙アルゴリズムについては、計算速度よりも理解しやすさを優先したものに差し替えました。 ・6章(数理最適化APIとWebアプリケーションの開発)にFastAPIやStreamlitの記述を追加 PythonのWebアプリケーション開発のフレームワークであるFlaskに加え、人気のFastAPIやデータサイエンティストでも簡単にWebアプリケーションが開発できるStreamlitについて追記しました。 ・7章(商品推薦のための興味のスコアリング)行列表現に関する説明の調整 簡単な数理最適化問題の行列表現から解説を行い、段階を踏んで理解できるようにしました。さらに、ソースコードの解説を追記することで、プログラムにおける行列の扱い方を理解しやすくなりました。 ▼このような方におすすめ ◎ 数理最適化の実務応用について知りたい方 ◎ 施策の効果最大化や効率化に取り組むビジネスマン(エンジニア・マーケター・リサーチャーなど) ◎ 情報・経済・経営系などの学部や学科の学生 ◎ データサイエンティストを志す方 第Ⅰ部 数理最適化チュートリアル 第1章 数理モデルとは 第2章 Python数理最適化チュートリアル 第Ⅱ部 数理最適化のケーススタディ 第3章 学校のクラス編成 第4章 割引クーポンキャンペーンの効果最大化 第5章 最小コストで行う輸送車両の配送計画 第6章 数理最適化APIとWebアプリケーションの開発 第7章 商品推薦のための興味のスコアリング Appendix メソッド・関数早見表

-

-★機械学習を「工学」として熟成していくために★ 【推薦の言葉】 AIブームの3回目は、機械学習技術が牽引してきた。業務や生活の 中で使われるようになるにつれて、現場や社会における課題に直面 している。機械学習工学を生み出した著者らによる本書は、技術と 現場をつなぎ、普及させていくための羅針盤となる貴重な一冊である。 ――浦本直彦氏(三菱ケミカルグループ、元・人工知能学会会長) 注目の新領域「機械学習工学」の入門書。まずはこの一冊から始めよう! 機械学習ソフトウェアの開発・テスト・運用の方法論を体系的に俯瞰できる。 開発現場で試行錯誤しているエンジニアはもちろん、エンジニアと協働している人すべてに読んでほしい。 【主な内容】 巻頭言(丸山宏・PFN) 第1部 機械学習工学とは 第1章 機械学習工学(中川裕志・理化学研究所、石川冬樹・国立情報学研究所) 第2部 機械学習システムの開発・運用マネジメント 第2章 機械学習システムの開発とその検証プロジェクト(竹内広宜・武蔵大学) 第3章 機械学習システムの運用(堀内新吾、土橋昌・株式会社エヌ・ティ・ティ・データ) 第3部 機械学習システムの開発技術と倫理 第4章 機械学習デザインパターン(鷲崎弘宜・早稲田大学) 第5章 品質のとらえ方と管理(石川冬樹・国立情報学研究所) 第6章 機械学習モデルの説明法(原聡・大阪大学) 第7章 AI倫理(中川裕志・理化学研究所) 第4部 機械学習と知財・契約 第8章 機械学習と知財・契約(柿沼太一・弁護士法人STORIA) 第5部 機械学習工学の今後 第9章 今後に向けて(石川冬樹・国立情報学研究所) 付録A 模擬裁判の紹介(柿沼太一・弁護士法人STORIA)

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 日常生活を一変するパンデミックは、わが国のほとんどの人が経験していない。過去に生じた感染症でよく引き合いに出されるものにスペイン風邪(現在のA型インフルエンザ)がある。今からおよそ100年前、1918年に発生した感染症である。全世界で患者数約6億人、死亡者は2,000~4,000万人に上ったとされる。日本では、当時の人口が約5,700万人と現在の半分以下であったが、約38万人もの人たちが亡くなっている。感染した人の数も国民の約40%にまで広がったという。 (「日本におけるスペイン風邪の精密分析」東京都健康安全研究センター) 当時に比べ、ワクチンなど医薬の研究開発や医療態勢は著しく進歩しており、感染予防に向けた住宅の衛生面や生活様式も大きく向上している。しかし、都市化の進展や経済の発展に伴い、人が世界を自由に往来するグローバル社会であることや、人口過密化などの感染拡大要因を抱えており、感染症による脅威は以前と何ら変わらない。 新コロナ感染症が収まるまでしばらくの間、われわれはウィズコロナ社会に生きることを余儀なくされる。働く場や学びの場など諸活動をいかに継続するか、感染拡大防止と経済活動の両立をどう図るかなど、試行錯誤が続いている。 一方、人口減少・少子高齢社会のもと、かねてより地方消滅の危機が叫ばれてきたが、コロナ禍を背景に、改めて東京一極集中の是正と地方創生がクローズアップされている。コロナをきっかけに、人々の生き方や暮らし方などに価値観の変化がみられ、大都市から感染リスクの少ない地方に関心が向き始めている。経済利便性を追求してきた社会の流れに大きな軌道修正を求める兆しがある。パンデミックという非常事態に遭遇し、コロナ禍が地方創生の呼び水であるばかりか、これからの都市のあり方に大きな変革の必要性を訴えている。 ペストの流行が近代国家を導くきっかけとなったように、コロナ禍が一つの契機となり、様々な分野で従来の常識や価値観が大きく変化するパラダイムシフト(劇的な変革)が期待できる。 本書では、「Before/Withコロナに生きる社会をみつめる」と題し、コロナ禍以前、現在、そして未来に思いを馳せ、広く社会の動きを考察している。また、多くの人が初めて経験する「新型コロナウィルス」という新たな感染症に対して様々な分野での現在の動きや取組みを紹介している。本書を通じ、読者の皆さんが、今後のポストコロナ社会を共に考える機会となれば幸いである。

-

3.7デジタルプロダクト/ハードウェア/IoTプロダクト/UI・UX設計に欠かせない必須プロセスの基礎知識! ユーザーに影響を与えるような、価値のある製品を作るためのベストな方法として、プロトタイピング(試作モデルの作成)とそれを用いたユーザーテスト(実際のユーザーから貴重な知見を集める方法)があります。けれど、デザイナーの多くはこの重要なステップを省略し、まだまだ自身の直感や慣習に頼っているのが現状ではないでしょうか。 本書では、初級~中級のデザイナーへ向けて、完璧さよりスピード重視の低忠実度のプロトタイプから、ほんものそっくりの高忠実度のプロトタイプまで、さまざまなレベルでのプロトタイピングの狙いと手法を説明します。そしてプロトタイプを実践する企業の事例、ベストプラクティス、試行錯誤のプロセスを紹介しながら、基本的な知識を与えていきます。本書を読み終える頃には、デジタルプロダクトやIoTプロダクト、ハードウェアなど自分がデザインしている製品をもっとよくするためにはどんなプロトタイプやユーザーテストが必要かがわかり、アイデアをとことん突き詰めていく力が身についているでしょう。 “プロトタイピングはデザイナーが学び、業務に取り入れるべき最も重要なスキルの1つだ。プロトタイピングを実行可能で教えやすい枠組みに落とし込むことにかけては、キャスリン・マッケルロイの右に出る者はない。この本はすべてのデザイナー必携の1冊だ” アビー・コバート(SVA プロダクツ・オブ・デザイン・プログラム教員) “プロダクトの仮説検証で、プロトタイプが果たす役割は大きい。プロトタイプを通じて、我々はユーザーとの、そしてチームとの間で、新たな理解を発見する。一方で、プロトタイピングにはこれまでまとまった手引きがなかった。本書は強力に支援してくれるだろう” 市谷聡啓(『カイゼン・ジャーニー』『正しいものを正しくつくる』著者) “過去の延長線上にないプロダクトをつくるために必須の技法「プロトタイピング」。その重要性を知りつつも、実際にどうすればいいか悩んでいませんか? 本書から様々な場面における実例を深く学ぶことは、きっと最初の一歩につながるでしょう” 小林 茂(情報科学芸術大学院大学[IAMAS]教授) “プロトタイプツールを使って手軽に作れるようになったけど、なぜか業務が楽になっていない方。そもそもどういうプロトタイプを作ると効率的なのか知りたい方に最適な書籍。プロトタイプは相手にアイデアを伝えるための手段です” 長谷川恭久(デザイナー)

-

4.8近年,確率分布を使った数理モデルをデータにあてはめることで現象の理解と予測を促す「統計モデリング」が注目されている。既存の手法と比べた時の利点は解釈のしやすさと予測のよさの両立である。解釈がしやすいので,モデルに含まれる値を推定した後で次のアクションにつなげやすい。このため現実のデータ解析に極めて有効な手法と評価されている。 背景には,コンピュータの計算速度の向上,大規模のデータが入手しやすくなったこと,モデリングの試行錯誤を極めて簡単にする確率的プログラミング言語の進歩がある。こうした言語の中から,本書ではフリーソフトであるStanを紹介する。Stanは優れたアルゴリズムを搭載し開発も急速に進んでいるパッケージであるが,R用のパッケージであるRStanが並行して公開されているためRから手軽に利用することができる。Stanの記述力は高く,階層モデルや状態空間モデルをわずか30行ほどで書くことができ,推定計算も自動で行なわれる。さらに解析者の問題にあわせたオーダーメイドの拡張が簡単に可能だ。 一般にベイズ統計を扱う書籍は初歩的な内容にとどまるものか,難解な数式が多く実際の問題への応用が難しいものが多い。しかし,本書はこれらの書籍とは一線を画し,現実のデータ解析を念頭に置いて非常に実践的な内容に仕上げた。本書でStanとRを介して身につけた統計モデリングの考え方は,Stanの文法が変化しても,他の統計モデリングツールを扱う場合にも,大いに役に立つと確信している。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 サイトのマルチデバイス対応に必要なノウハウとテクニックを集成! スマートフォンやタブレットが普及し、PC以外からのWebサイト閲覧が増加しています。さらに、Googleがモバイルデバイスに対応しているかどうかを検索結果のランキング要素にしたこともあり、サイトのマルチデバイス対応は必須となりつつあります。これまではマルチデバイスに対応するための明確な指標がなく、多くのページ制作者が試行錯誤を繰り返してきました。しかし、Googleが1つの指標として利用できる「モバイルガイド」をリリースし、状況は大きく変わろうとしています。 本書はGoogleの「モバイルガイド」と、ページの問題点を簡単にチェックできる2つの判定ツール「モバイルフレンドリーテスト」および「PageSpeed Insights」を軸にして、マルチデバイス対応に必要とされる知識、ノウハウ、テクニックなどを解説していきます。

-

4.0前作の『ITエンジニアのための機械学習理論入門』から、5年経過しましたが、AI(人工知能)や機械学習に対しての期待と関心はまったく衰えません。むしろ機械学習の利用はIT業界で当然のものとなり、さらなる活用がさまざまな場所で行われています。前作では一般的な機械学習について解説しましたが、試行錯誤しながら1つの解をもとめていく「強化学習理論」についてくわしく・やさしく解説します。理論を表現するいろいろな数式とそれらをプログラミングするためのPythonコードを並列しながらその理論の神髄にせまり、強化学習の基礎となるさまざまなアルゴリズムを体系的に学びます。

-

4.3オブジェクト指向ユーザーインターフェース(OOUI)とは、オブジェクト(もの、名詞)を起点としてUIを設計すること。タスク(やること、動詞)を起点としたUIに比べて、画面数が減って作業効率が高まり、また開発効率や拡張性も向上する、いわば「銀の弾丸」的な効果を持つ。ブログや雑誌記事などで大きな反響を得たこの設計手法について、前半部では理論やプロセスを詳説。そして後半部の「ワークアウト(実践演習)」では18の課題に読者がチャレンジ。実際に考え、手を動かし、試行錯誤をすることにより、OOUIの設計手法を体得できる。

-

-Webサイト構築やアプリ開発の現場ではプロトタイプ制作の重要性についての認識が高まっています。背景には,ただかっこいいデザインを作ればいいというのではなく,ユーザーに配慮したUI/UXを基とするデザインの構築が主流になりつつあることがあげられます。 ユーザーの声をより早く形にできるプロトタイプは,クライアントとの意思疎通をはかる上でも重要な役割を担う方法として注目されています。 現在,さまざまなプロトタイピングツールが使用されていますが,プロトタイピングをするためにツールをどのように活用してよいのか試行錯誤している状況です。 本書はプロトタイプ制作の基礎知識を学びながら,プロトタイピングツールAdobe XDを使いこなす実践書です。ツールの使い方だけに偏らず,プロトタイピング制作をはじめるために必要な知識,構築の仕方についてもしっかり解説します。

-

4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「強化学習」とは、簡単に言えば、「試行錯誤によって学習するAI」です。 機械学習の一種で、近年のディープラーニングの発展の恩恵を受け、注目されています。 本書は、基本のアルゴリズムからニューラルネットを使った応用まで、 強化学習の理論と実装がわかる本です。 強化学習がどんな仕組みのAIなのか、 これから学んでみたいという人や 興味はあるけれど難しそうだと思っている人におすすめです。 【本書の特徴】 ●強化学習の難解な理論をやさしく解説 難しい用語や数式は、高校数学の知識があれば理解できるように一歩一歩説明します。教師あり学習やニューラルネットワークなど、機械学習の前提知識も解説しています。 ●画面上のロボットを動かすことで直観的に理解 強化学習の問題や学習結果は、画面上のロボットが動くアニメーションで確認できます。プログラムを実行するための環境構築や操作方法の説明があるので、すぐに動かすことができます。 ●Pythonで強化学習のプログラムを改良 サンプルプログラムは軽量で、一般的なPC(GPUなどが装備されたPCは不要)で動かせます。強化学習のライブラリは使用せずに実装されており、ブラックボックス化されていないのでアルゴリズムがよくわかります。本書では、サンプルプログラムを自分で改良するためのポイントや、Pythonの基本、主要ライブラリ(NumPy、matplotlib、OpenCV、TensorFlow)の一部の使い方を紹介しています。

-

-WWDC 2019で発表された「SwiftUI」は、ユーザーインターフェイスを作るためのフレームワークです。本書では、このSwiftUIについては、わかりやすく解説しています。 ■序文より抜粋 SwiftUIはSwift専用であり、Swiftというプログラミング言語の特徴や機能を活かしたユーザーインターフェイスを作るためのフレームワークです。そのコンセプトは「ユーザーインターフェイスを作るための最短パスを提供する」です。わかりやすく、短いコードで、高度なユーザーインターフェイスを構築できます。本書は丸々一冊を使って、このSwiftUIを解説しています。 気になった章から読んでいただいて構いません。しかし、順番に読んで頂いた方がわかりやすいと思います。また、サンプルコードはどれも短めですので、ぜひ、試してみてください。Xcodeのライブプレビューで気軽に試行錯誤できます。

-

4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 『巨人の星』『科学忍者隊ガッチャマン』や『伝説巨神イデオン』など、多くの名作アニメをてがけた伝説のアニメーター湖川友謙が、自らの作画技術を伝えるべく書かれた本書。 「デッサン・空間パースの基本」から「実技編」まで、この本にアニメーターにとって必要な技術が網羅されている。 「アニメーションは創作の仕事ですから、(中略)鑑賞者が「おもしろい」と思った瞬間から、創作と現実のこととの差が消滅してしまうものです。そのために我々は〝リアル″ではなく〝リアリティ″にあふれた想像の世界を切り開いていく使命があるのです。」 ---湖川友謙 湖川が試行錯誤して得たアニメーション技術を、これからのアニメ界を背負う人々のために公開した、愛情あふれるアニメーター必読の一冊。 ※このたびの新版は、湖川によるカバーイラスト描きおろし!! ▼内容 -デッサン・空間パースの基本- 描くことの魅力/人物を描く/デッサンをする/透視画法/空間パース -実技編- 人物を動かす/手と足の存在/物体と影との関係/構図とレイアウト/空間パースの実技/絵コンテから動画への行程 ※本書は、1985年・創芸社刊『アニメーション作画法 -デッサン・空間パースの基本-』と、1986年『アニメーション作画法 -実技編-』を合本、再編集して復刻するものです。

-

-「トレード戦略の構築時間」を大幅に節約しよう! ワールドカップ・チャンピオンシップ・オブ・フューチャーズ・トレーディング優勝者! 戦略開発で折れそうな心を一気に解消! アルゴトレード戦略を素早く開発する方法を探している人にとって、まさに本書は福音だ! トレードチャンピオンのダービーによる最先端のリサーチや情報が満載されている本書には、彼が何千時間もかけて行ってきたアルゴトレードの検証例の多くが紹介されている。そのエッセンスを抽出したデータを使えば、読者は苦労して試行錯誤していたトレード戦略の構築を何万時間も節約できるだろう。 アルゴトレードと戦略開発は間違いなく膨大な時間がかかる。しかし、それは本当にそんなに難しいことなのか? 本書の答えは「ノー」だ。本書で示された正しいアプローチとアドバイスに従えばよいだけである。 ●アルゴトレード開発を簡単かつ単純化するには具体的に何をすればよいのか? ●リスク管理における最適なリワードとリスクの比率は存在するのか? ●最適な時間枠とは? ●平均回帰は有効なのか? ●戦略をリスクから守るテクニックとは? ●強気相場や弱気相場や横ばい相場での機能するフィルターは何なのか? ●最良の手仕舞い方法はあるのか? 多くの時間を取られていたこれらの開発プロセスについて、本書は驚くようなショートカットの方法を提示している。世界最高峰のアルゴトレーダーによる最先端の研究に接し、利用することで、一向にはかどらない紆余曲折のなかで折れそうな心やモヤモヤを、本書は一気に解消してくれるだろう!

-

4.0馬がどのように感じ・考え・学び・実行するかについて、脳科学に基づいて説明します。脳の仕組みに基づいたホースマンシップを身につければ、最高のチームワークを実現できるでしょう。 人間は長い時間をかけて、試行錯誤と指導を重ねて馬と乗り手を訓練してきました。しかし、そこにはいまだに多くの矛盾があり、なぜうまくいかないのか、どうすればうまくいくのかを説明できないことも多々ありました。なぜなら、行動を司る脳の機能について、まったく考慮に入れられていないからです。 脳科学者で生粋の「ウマオタク」であるジャネット・ジョーンズは、人間の脳と馬の脳は連携して働いていると説きます。あらゆる馬術は、人間と馬の脳の間で起こる相互作用に依存しているのです。 本書では、人間の脳と馬の脳の相違点と類似点を分析し、「見る」「学ぶ」「恐れる」「信頼する」「集中する」などの能力を双方の観点から解説します。脳の仕組みを理解すれば、馬が思い通りに動いてくれないのも、まるで自分の心を察しているかのように動いてくれるのも、すべて脳の原則通りなのだと実感できるでしょう。 お互いの気持ちを理解し合ったとき、馬にとって最適なコミュニケーションがとれるようになります。それこそが、真のホースマンシップなのです。 「馬のこころ」に逆らってストレスを与えるような方法を排除するとともに、馬と人間が揺るぎない信頼感を育むためのコミュニケーション方法を伝授します。 本書の目的 ・乗馬のパフォーマンスを向上させます ・貴重なトレーニングの時間を節約します ・馬との絆をさらに深めることができます ・力や命令ではなく、洞察と優しさで馬に対処できます ・解決可能な方法で馬の問題行動を理解できます ・馬に対してよくやりがちな人的ミスを減らします

-

3.5業種や領域を問わず「サステナビリティへのまなざしあるビジネス」が求められる時代。 コーポレートガバナンスも例外ではない。 多様なステークホルダーとの協働のもと、 持続的な企業価値向上に向けて社会的責任を重視したサステナビリティ経営や、 それを独立取締役や取締役会が監督するサステナビリティ・ガバナンスの重要性が高まっている。 一方で、取締役会として何を決定し、どう発信していけばいいのか、 きちんとした知見をもつ企業は少なく、試行錯誤の状態が続いている。 本書はこうしたニーズに応え、「サステナビリティ×ガバナンス」を 構築する意味と実践手法を解説する。

-

4.7世界中で使われているプログラミング言語「Ruby」の作者、まつもとゆきひろ氏が「言語の作り方」を初めて真正面から解説する本です。 本書のために新言語「Streem」を作りました。2年をかけて新言語を実際にデザイン・実装した取り組みを、試行錯誤の過程も含めて詳しく解説しています。 「今更、言語を作ってどんな意味があるの?」と思う人もいるかもしれません。まつもと氏は言語を作る価値を本書でこう説明します。 ●プログラミング能力の向上 ●デザイン能力の向上 ●自己ブランド化 ●自由の獲得 まずプログラミング言語の実装は、コンピュータサイエンスの総合芸術といえるでしょう。言語処理系の基礎である字句解析や構文解析は、ネットワーク通信のデータプロトコルの実装などにも応用できます。 プログラミング言語はコンピュータと人間をつなぐインタフェースでもあります。そのようなインタフェースをデザインすることは、人間がどのように考え、暗黙のうちに何を期待しているかについての深い考察が求められます。そのような考察を重ねることは、言語以外のAPIのデザインや、ユーザーインタフェース(UI)、ひいてはユーザーエクスペリエンス(UX)のデザインに役立つでしょう。 こんな言語デザインの世界に飛び込んでみましょう。

-

5.0MetaTrader4の売買システム開発過程を段階的に学ぶ 今やFX(為替証拠金取引)トレーダーの常識となった大人気ソフト「メタトレーダー4」。 リアルタイムの相場表示はもちろんのこと、多彩なテクニカル指標、仮想売買、独自指標の作成、売買システムの構築と検証、自動売買、口座管理まで、およそトレーダーが求めるであろう機能を兼ね備えた理想的なソフトである。しかも、これらの機能の利用は無料だ。 しかし、その手軽さからか、メタトレーダーを単なる自動売買実行ソフトとして扱い、ろくに自分で検証もせずに既成の売買システムを購入して、大切な自分の資金を運用しようとする投資家もいるようだ。 もちろん、既成の売買システムのなかには優れたものもある。しかし、すべてではない。また、すべての業者が同じ相場を提供するとは限らないFXやCFD(差金決済取引)では“優れたシステム”でさえ機能しない可能性があるのだ。 自動売買で成果を上げている人たちは、超一流のアスリートと同じように、人一倍の努力を重ねている。涼しい顔で好成績を上げるその裏側で、自分のスタイルを構築するため、たゆまぬ研究と検証、実践を続けているのだ。 実は、その「パートナー」としてうってつけなのが、メタトレーダーなのである。ただし、その潜在能力を引き出すためには、メタトレーダーと「会話」をするためのプログラム言語「MQL4」の習得が求められる。 本書はメタトレーダーブームの火付け役となった『FXメタトレーダー入門』の続編として、前作では詳しく触れることができなかったメタトレーダーの強力なプログラミング機能をできるだけ多く紹介した。 「ただプログラムが分かる」レベルから「自分の思ったとおりのプログラムが作れる」レベルになるには、外国語の学習同様、最低限の試行錯誤が必要である。しかし、本書でその「最低限の試行錯誤」を効率良く経験してもらおうというわけだ。 メタトレーダーを自由自在に扱って自分自身の売買アイデアを100%具体化させ、理想的なトレードを実現させてほしい。 豊嶋久道(とよしま・ひさみち) 1965年山口県生まれ。1988年慶應義塾大学理工学部電気工学科卒業。1993年慶應義塾大学大学院博士課程修了。博士(工学)。大学生のころからC言語プログラミングに親しみ、実用系のフリーソフトウェア、シェアウェアを公開。2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めた売買システムの研究を行っている。主な著書に『FXメタトレーダー入門』(パンローリング)がある。

-

5.0本書は、ゲームで使われる人工知能(AI)がどのようなしくみになっていて、どうやって作るのかを解説した書籍です。ゲームの内部に登場するキャラクターは、まるで意識を持っているかのように、こちらの隙をついて攻撃してきたり、また状況にあった動作をしてくれたりします。単純なものならif文の組み合わせでも実現できますが、より複雑で精緻な思考を実現するために、ゲームAIの分野で試行錯誤されてきた数々の手法があります。本書ではそれらを丁寧に解説することはもちろん、記憶、群衆、自動生成など、ゲームAIに関わる技術を網羅的に解説します。基本的なAIから最新のゲームに使われているAIまで、ゲームAIの今がわかります。

-

4.5

-

-アルザスのベーカリーに生まれた少年はいかにして世界最高のパティシエとなったのか。彼の代名詞でもある色鮮やかなマカロンはどのような試行錯誤を経て生まれたのか。パティシエとしてレシピ開発に明け暮くれた日々から、ブランド戦略の秘訣まで詳細に語る。

-

4.0芥川賞作家にして心霊研究家の三浦清宏が繙く、 スピリチュアリズムの歴史の決定版! コナン・ドイルがとりこになった! ポルターガイスト、降霊会、エクトプラズム、心霊写真、念写……。 ハイズヴィル事件からはじまり英国ヴィクトリア期に黄金時代を迎え、アメリカの超心理学へ――驚異の霊媒と科学的分析の相克に、新たな可能性の扉が開く! 湯浅泰雄賞受賞作(2008年講談社刊)に、フォックス姉妹、D.D.ホーム、エヴァ・C、マージェリ―、ユーサピア・パラディーノ、ウィリアム・ホープら霊媒たちの、驚異の超常現象など図版140余点を増補。さらに貴重な英国物理霊媒コリン・フライの来日降霊会レポートを50頁以上併録する充実の新版! 「この本を書こうと思った第一の理由は、これから心霊について勉強しようと思う人に、今まで歴史的にどういうことがあったのか、またどういう研究が行われてきたのかを知っていただきたいと思ったからです。これは私自身の体験からですが、はじめて心霊のことを勉強しようと思ったときに、そういうことを教えてくれる日本語のいい参考書がまったくなかったので、手探りと試行錯誤でやらなければならなかったからです。…… これは19世紀の半ばに英国人を中心としてアメリカ人やヨーロッパの人たちが抱いた一つの夢と、その成り行きを書いたものです。科学の揺籃期にあったヴィクトリア朝の人でなければ考えつかないような、突拍子もない夢想を実現しようとした歴史上の物語です。それは英国以外のいろいろな地域に伝播しながら、まだ見果てぬ夢として今も続いています」(本書「まえがき」より)

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ゲームのプログラムを《ハッキング》!? 新感覚のプログラミング学習本が登場!! 『城とドラゴン』『ドラゴンポーカー』『ガンビット』などの大人気スマホゲームを生み出したアソビズムの現役ゲームクリエイターが、本気でScratchのゲームプログラミングドリルを作りました! シューティング、アクション、格闘、釣り、レース、RPGなど全10本の本格的なゲームが作れます。 本書の最大の特徴は、現役プログラマーも活用するプログラミングの学習法、アソビズムのクリエイターが考案した「プロトタイプ・ハッキングメソッド」です。 《ステップ1》「プロトタイプを完成させる」 まずは、ゲームの「プロトタイプ(ひな型)」を特設サイトからダウンロードします。 3つの難易度から選択。プログラミング初心者には、第1章の「森の射撃訓練」から始めるのがオススメ! 好きなゲームをダウンロードしたら、指示に従いプロトタイプを完成させます。 《ステップ2》「完成したゲームで遊ぶ」 完成したら、早速、ゲームを遊んでみましょう! さて、ゲームをクリアーすることはできたでしょうか? 難しくてクリアーできない? でも大丈夫!! 安心してください。 本書に掲載されたゲームは、プログラムを改造(ハッキング)することができちゃうんです! 《ステップ3》「ゲームを改造して攻略」 いよいよ、ここからが本番! 出来上がったプログラムを改造(ハッキング)して、ゲームを攻略しましょう。 「ジャンプ力を2倍にするぞ!」「アイテムの出現数を無限にしちゃえ!」 などなど、敵の数を減らしてもOK、主人公を無敵にするのも…もちろんOK! ゲームを攻略するための改造方法に答えはありません! 【保護者や指導者の方へ】 他の人が作ったプログラムを改造(ハッキング)するためには、コードの内容をよく理解する必要があります。 ただし、いきなりコードの仕組みを学ぼうとする必要はありません。 子どもたちは試しにパラメーターをいじってみたり、順番を変えてみたり、削除してみたり、新しく追加してみたり……ゲームを攻略したいという気持ちに後押しされて、遊びながらトライ&エラーを繰り返していくうちに、自然とプログラム内容への理解が深まっていくのです。 本書に掲載されたゲームのプロトタイプは、ゲームに遊び慣れている子どもたちにも、「遊んでみたい!」「改造してみたい!」と思ってもらえるように作られています。 子どもたちが大好きな面白いゲームのプログラムには、プロのゲームクリエイターたちのひらめきや仕掛けがたくさん詰まっています。 本の中では、どうすれば面白くなるか考えるためのヒントも、たくさん紹介されています。 遊びながら試行錯誤して、楽しくプログラミング学習に取り組むうちに、様々なジャンルのゲーム作りのノウハウも手に入れることができます。

-

3.3※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 福島第1原発の廃炉に向けた巨大な工事現場の7年間を、日経の建設専門誌による取材記事と篠山紀信の写真で切り取った唯一無二の記録 未曽有の事故から7年。福島第1原発では何が行われてきたのか――。 日経の建設専門誌である「日経コンストラクション」「日経アーキテクチュア」は2011年から、東京電力やゼネコン(建設会社)、メーカーが福島第1原発で進める作業や工事の詳細を追い続けてきました。 毎日6000人が「廃炉」に向けて働く福島第1原発は、最新の建築・土木技術が集う巨大な工事現場です。 本書では、現場で陣頭指揮をとる技術者への綿密な取材と、写真家・篠山紀信が切り取った現場の光景を基に、試行錯誤をしながらも進む様々な工事の裏側を、詳細にリポートします。 建築・土木技術者はもちろん、電力会社やメーカーの技術者、日本のエネルギー政策に関心がある全ての方にとって、必読の書です。 【主な内容】 ●福島第1原発の工事記録 ・がれき撤去と燃料取り出し(1~4号機原子炉建屋カバー工事、無人がれき搬送) ・汚染水対策(凍土遮水壁、汚染水タンク、フェーシング、K排水路付け替え) ●篠山紀信が撮る福島第1原発と帰還困難区域(福島県双葉町) 【主な登場企業】 東京電力、鹿島、清水建設、大成建設、竹中工務店、安藤ハザマ、熊谷組、西松建設、前田建設工業、戸田建設、東芝、日立GEニュークリア・エナジー、三菱重工業、IHIプラント建設…

-

4.2初学者の方々に向けた,ディープラーニングの技術解説書。 2012年に一般画像分類コンテスト(ILSVRC)で衝撃的な性能を達成したAlexNetの登場以来,急速な進化を遂げているディープラーニング。現在の人工知能/AIの発展の中核を担っており,スマートフォンからIoT,クラウドに至るまで幅広い領域で,画像,音声,言語処理をはじめとした多くの対象分野に浸透し,目覚ましい進展をもたらしています。一方,その成長の過程は決して一筋縄ではなく,無数の試行錯誤がありました。 本書では,ディープラーニングの「今」に焦点を当て,「基本機能」を中核に技術面から可能な限り正確にまとめ,どのようなしくみで動いているのか,どのような問題に使えるのか,何が難しいのかまで平易に解説。 多くの問題を一つのアプローチ,アルゴリズムで解ける驚異的な技術。ディープラーニングが一段とパワーアップしていく将来につながる,長く役立つ原理,原則,考え方を平易に紐解く1冊です。

-

3.0精神分析の講義はえてして難しい。しかし本来、精神分析は治療関係の中で治療者と患者が語り合い、理解し合うための理論であり技法であるはずである。著者たちは試行錯誤の後、アナリストの生い立ちや臨床業績を絡めて理論や技法を学ぶ方法が、理解を多いに助けてくれることに気づく。本書はこうした視点から、フロイト以後の精神分析の発展を支えた22人のアナリストたちを、自我心理学派(自己心理学派を含む)、クライン学派、独立(中間)学派の大きく三つに分けて取り上げ解説する。

-

4.6チーム・組織にプラクティスを導入し、根付かせるために! 116の手法を一冊にまとめた“実践”の手引き チームでのアジャイル開発には、開発技術やツールなどの「技術プラクティス」の活用が重要です。 プラクティスはそれぞれの目的や役割を意識することで効果を発揮します。しかし、目まぐるしく状況が変化する開発では、当初の目的を忘れて、プラクティスに取り組むこと自体が目的化してしまうチームも少なくありません。 本書は、チーム・組織でアジャイル開発に取り組んできた著者が、プラクティスの効果的な選択・活用のしかたについて、自らの実践経験に基づいてまとめたガイドブックです。 架空の開発現場を舞台にしたマンガとともに、チーム開発の様々なシーンで役立てられるプラクティスを、幅広くかつわかりやすく解説しています。開発現場に備えておけば、特定のプラクティスについて知りたい、開発の段階に合わせたプラクティスを探したい、といった場面で、必要な項目を調べる辞書として役立てることができるでしょう。プラクティスの導入や実践について、試行錯誤を重ねている開発者におすすめの一冊です。 ●本書で取り上げる開発のシーン 実装方針の検討、タスクの分解、ブランチ戦略の検討、コミット、コードレビュー、複数人での共同作業、テスト、運用を見据えたソースコードの整備、CI/CD、デプロイ、リリース、モニタリング、関係者間の認識合わせ、チーム内外との連携 …など、数々の場面で役立つプラクティスを幅広く収録! ●こんな課題を感じている方におすすめ ・アジャイル開発を取り入れてみたものの、効果を感じられずにいる ・状況に合わせたプラクティスの選択、導入のやり方がわからない ・プラクティスを実践しているが、その取り組みが適切なのか、確証を持てない ●アジャイル実践者たちによるコラムを収録! ・グラデーションで考える12年間のアジャイル実践 (きょん) ・ペアプログラミングの効果と影響 (やっとむ(安井力)) ・開発と運用、分けて考えていませんか?―ダッシュボードのその先へ― (河野通宗) ・インフラ構築を自動化しよう (吉羽龍太郎) ・Logging as API contract (牛尾剛) ・開発項目をコンパクトに保つには、クリーンなコード(大谷和紀) ・テスト駆動開発ではTODOリストがテストよりも先 (大谷和紀) ・チームで1つずつ終わらせよう (椎葉光行) ・チームに命を吹き込むゴール設定 (天野祐介) ・AIフレンドリーなドキュメントを書こう (服部佑樹) ・技術的負債―問題発見までの時間とリスクをビジネス側に説明する(川口恭伸) ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。

-

4.0★基礎技術と分析アプローチがわかる入門書の決定版!★ ・「spaCy+GiNZA」による一気通貫の分析がすぐに実践できる ・観光/金融・経済/ソーシャルメディアの分析事例をていねいに解説 ・つまずきやすい「環境構築」もしっかりサポート 【本書はこんな人におすすめです】 ・Pythonの基本が身についたので、次はテキストアナリティクスを学んでみたい ・大学の講義やプログラミングスクールなどで自然言語処理について少し触れたが、もう少し詳しく学びたい ・テキストアナリティクスにつまずいたことがあったり、ブランクがあったりして再挑戦してみたい 【本書「巻頭言」より抜粋】 アイディア次第でさまざまな分析が可能になるのがテキストアナリティクスの面白さです.その反面,多くの場合,簡単に結果が出るものではありません.諦めずに試行錯誤を続けることが重要です.基本的には多様な可能性に思いを巡らせることが有効です.それには経験の蓄積が活きてきますので,やればやるほど成果を出しやすくなります.自分で実際にデータを処理し,試行錯誤をしてみるのがテキストアナリティクスのスキルを向上させる近道です.その考えから,本書では試してみることを重要視しています. ――那須川哲哉(日本アイ・ビー・エム株式会社東京基礎研究所主席研究員) 【サポートページ】 https://github.com/tksakaki/kspub_ds_text_analytics 【主な内容】 第I部 テキストアナリティクスの基礎 第1章 テキストアナリティクスことはじめ 第2章 プログラミングの補足知識 第3章 環境構築 第4章 基礎技術 第II部 テキストアナリティクスの実践 第5章 データ収集 第6章 観光テキストの解析 第7章 金融・経済テキストの解析 第8章 ソーシャルメディアテキストの解析 第III部 応用技術・発展的な内容 第9章 実践的なテクニック 第10章 深層学習技術 第11章 環境構築の要らないテキストアナリティクス 付録 本書で利用するPythonライブラリ 【編著者紹介】 榊 剛史 株式会社ホットリンク 開発本部R&D 部長 東京大学未来ビジョン研究センター 客員研究員 中国・清華大学による世界的なAI研究者2000人に選出。2006年電力会社にて情報通信業務に従事した後、東京大学博士課程に入学。2013年松尾研究室にて博士号取得。2015年~株式会社ホットリンクに入社。

-

4.51巻2,860円 (税込)※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書の目的は、2030 年から2040 年頃までに起こり得る医療の課題を対話形式で明らかにし、その課題を解決するために必要な行動につなげる契機とすることです。 日本は人口減少と経済縮小に直面しており、この中で社会保障をどのように維持していくのかが大きな課題です。人口減少から問題を考えていくと、残念ながら今後、人口が増えることはなく、減り続けることが確定しています。日本の人口は2010 年の1億2,806 万人(推計)をピークに減少に転じました。特に重要なのは、減るのが高齢者ではなく生産年齢人口であることです。今から30 年後の2050 年には人口が1億人を割り込むと同時に、生産年齢人口は3分の2に減少します。これほど急激に人口が減少し、また税収も長期的に落ち込む中で社会保障を持続しなくてはなりません。 一方で、日本は2010 年以前の人口増加・経済成長期に、約140 万床の入院病床を全国に整備するなど、大規模なインフラ投資をしています。今後、これらは徐々に必要なくなり、縮小していかなければなりません。 「地方分権」も進んでいます。今後、厚生労働省など国は、自ら計画立案し行動するのではなく、都道府県・医療現場を支援する役割になっていきます。国の役割は、方向性を提示して進捗を管理し、必要なデータや財源、権限を都道府県に委譲することであり、問題解決の主体は都道府県であると明確にしています。したがって、都道府県も医療現場のリアルな情報収集、迅速な課題解決、医療政策に精通した職員の育成が必須となります。 日本の医療を取り巻く未来には、以上のような課題を抱えているのです。 本書は「医学書」ではありません。「医療を良くするための試行錯誤の書」と言えますが、少し長いので略して「医良の書」と呼んでみます。13 人の登壇者たちは、単なる解説者ではなく、解決をしてきた方々です。 「トークの帝王」ともいわれるラリー・キングの「自分が話すことから、自分が学ぶことは何もない。好奇心をもって人の話を聞けば、視野を広げることができる」という趣旨の言葉がささります。学生や経験年数の少ない医療専門職にとって、「医療」を学ぶ機会は多くありません。本書は医療を志し、学ぶ初学者に特に読んで欲しいと思います。

-

3.8■マーク・ザッカーバーグ&ビル・ゲイツが絶賛する現代最高の科学・経済啓蒙家、全米ベストセラー! ■あらゆるビジネス・人間活動における最大の課題「イノベーション」の本質と未来を解き明かす! ■名著『繁栄』のマット・リドレー最新刊、待望の日本語版 ■米Amazon「The Best Business Books of 2020」に選出 ・なぜ原子力発電は「斜陽産業」になったのか ・世界を変えるのは「1人の孤高の天才」ではない ・世界を変えるのは「発明家」ではなく「イノベーター」である ・新しいテクノロジーに携わった起業家の多くは「破産」する ・イノベーションは圧倒的な雇用を生む ・イノベーションを阻害するのは「規制」と「知的財産権」である ・人類史が証明する「イノベーションをはぐくむ環境」 ・2050年の世界を予測する AI、SNS、起業、ブロックチェーン、経済、通信、医療、遺伝子編集……。あらゆるビジネスや社会活動における最大の課題「イノベーション」。それはいかにして起こるのか? その原動力とは? なぜ近年大きなイノベーションが生まれないのか? 誰も知らなかった「イノベーションの本質」を、産業革命史や人類史、Google、Amazonの実例など、圧倒的なファクトを積み重ねて解き明かす。ビル・ゲイツ、マーク・ザッカーバーグ、スティーブン・ピンカー(『21世紀の啓蒙』)、ピーター・ディアマンディス(『2030年』)らの世界観に大きな影響を与えた現代最高の科学・経済啓蒙家による、待望の最新刊にして米英ベストセラー。巻末に特別追記「コロナ後の世界とイノベーション」を収録。 「2020年の私のベストブックは本書だ。『1人の天才が世界を変える』という思い込みはもう捨てよう。蒸気機関もテレビも電球も、1人の天才による発明ではない。無数のイノベーションが『進化』を繰り返した結果生まれたものだ。そう、イノベーションとは『生物の進化』と同じ仕組みなのだ」 ——リチャード・ドーキンス(『利己的な遺伝子』) 「本書でとくに深い洞察があるのは、失敗は成功の一部であること、試行錯誤を繰り返すことの意義、そしてイノベーションを妨げがちな『政府』についての指摘だ。さらに人類の成功に不可欠な材料は何かという点においても、私はリドレーに完全に同意する」 ——ジェームズ・ダイソン(ダイソン社創業者) 「名著だ。読め」 ——Forbes誌 ◎目次 第1章 エネルギーのイノベーション 第2章 公衆衛生のイノベーション 第3章 輸送のイノベーション 第4章 食料のイノベーション 第5章 ローテクのイノベーション 第6章 通信&コンピュータのイノベーション 第7章 先史時代のイノベーション 第8章 イノベーションの本質 第9章 イノベーションの経済学 第10章 偽物、詐欺、流行、失敗 第11章 イノベーションへの抵抗 第12章 イノベーション欠乏を突破する 特別追記:コロナ後の世界とイノベーション

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ハンドガンは文字通り手で保持できる、最もコンパクトな銃のカテゴリーだ。大きくリボルバーとオートマチックに分けられ、 この100年をみても銃器メーカーは試行錯誤を重ね、様々なモデルを誕生させてきた。ユーザーの要求ごとに性能を追い求めた造形やメカニズムは機能美を秘め、多くの人の心を掴んで離さない。 本書ではそのハンドガンの魅力をトイガン、実銃の両面から解説する。ハンドガンの作動方式や各部機能について本誌「月刊アームズマガジン」のライターが詳しく解説。そして実銃を再現した多種多様なトイガンも紹介する。 ハンドガンの"素晴らしさ"がわかる1冊。

-

5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ★ 季節や客層に合わせて お店に最適なドリンクが作れる 厳選レシピ『84』! ! ★ ヴィーガン対応ドリンクも! ★ 材料選びのコツから オリジナルドリンクの作り方まで。 ★ お客様のニーズに応える ドリンクづくりをサポート。 ★ 客層や季節に合わせて作る ソフトドリンクの技術と理論 ◆◇◆ 本書について ◆◇◆ ソフトドリンクの本質を理解すると、 じつは顧客のニーズを掴むための 重要な役割を持っていることがわかってきます。 本書『カスタマイズバイブル』では、 ドリンク作りのアイデアを生む方法や 食材を活かしたドリンクの作成方法のほか、 それらの理論から生まれたレシピを紹介していきます。 本書を参考に、ソフトドリンクの持つ可能性を探り、 美味しい飲み物作りに試行錯誤する店が 増えれば幸いです。 ◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆ ☆ Part1 オリジナルドリンクの作り方と理論 * ドリンクメニューの発想・構成の仕方 * 料理やスイーツとのペアリングを考える * 糖類選びで甘味に差をつける * トッピングで食感や味覚のアクセントをつける * グラス・飲み口による味覚と視覚の効果 ・・・など ☆ Part2 コーヒー&ミルクのソフトドリンク * カスタムミルクとカスタムウォーターを活用する * 異なる素材から成分を抽出する * ミルクの種類とプラントベースミルクの作り方 ターキッシュカフェオレ/バージンアイリッシュコーヒー/ エスプレッソマンゴーシェイク/オレグラッセ/ ミルクブリューウォッシュ・・・ ・・・など ☆ Part3 お茶とハーブのソフトドリンク * 温度帯による抽出を利用したアレンジ * ティーブレンドでオリジナリティのあるお茶にする 抹茶ラテウォッシュ/抹茶白ごまココナッツシェーク/ 日本茶エスプレッソ/抹茶のアイスカプチーノ/ 季節の緑茶(桜)・・・ ・・・など ☆ Part4 さまざまな食材のソフトドリンク * さまざまな食材とソフトドリンクの可能性 バージンピムス/ドラゴンコーク/ストレンジスプモーニ/ 大葉グリーンティーモヒート/オイスターバニララテ・・・ ・・・など ☆ Part5 フルーツ素材のソフトドリンク * 店ごとのフルーツの選び方 柿&カベルネソーヴィニョン/アールグレイ&フランボワーズソーダ/ センガセンガーナバニラシェーク/ポワールワイン/ ベルガモットラムネ・・・ ・・・など ☆ Part6 食事代わりになるソフトドリンク * スロージューサーで栄養素の高いドリンク作り * ブレンダーで作るスムージー * スーパーフードをとり入れる ワカモレスムージー/キャラメルバナナ/ イエロースムージー/黒いイチゴミルク/ レッドスムージー・・・ ・・・など

-

-

-

4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 “イノシシ肉にあこがれて年間130頭”狩猟免許の取り方から、有害鳥獣駆除デビュー、解体までのすべて 軽いノリから無計画ではじめた狩猟。気がついたらこの世界にどっぷりのめり込んでしまった。 いまでは一丁前に猟師らしく捕獲しているけれど、全然獲れなかったころも狩猟は楽しかった。 動物の痕跡や気配を感じながら山を歩き、試行錯誤しながら獲物を追う。そして、その土地と季節ならではの獲物をいただく。 インドア派で力もない小柄な私が、こんなに狩猟を楽しめるとは思ってもみなかった。これもすべて狩猟を通じて出会ったたくさんの人たちのおかげだと思う。 狩猟に興味はあるけど自分にできるのか……。 そういった人たちの背中を押して、狩猟の現場に立てるところまでをサポートしたい。そんなふうに考えてこの本を書いた。 ゼロからスタートして失敗を繰り返してきた私のつたない経験をもとに、実際にあったこと、感じたことを交じえながら、なるべく細かなところまで書いたつもりだ。 この本を読んで狩猟デビューした皆さんと、いつの日か山でお会いできたらこれほどうれしいことはない。 ※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。

-

4.3

-

4.0アジャイル開発の経験が少なく、中央集権型の日本企業において、組織や文化を変革せずに従来の開発ベンダーを活用しながら、基幹系システムなどのアジャイル開発を成功させるにはどうすればいいのか--。ウオーターフォール型開発が主流の「日本企業」で試行錯誤しながらアジャイル成功を導いてきたコンサルタントたちが、自ら経験を体系化しました。そのノウハウを「基礎編」「実践編」「応用編」の3ステップで解説します。 最初の基礎編は、アジャイル開発の「事始め」で押さえるべき5つの要点を解説するほか、「らしさ」にとらわれないアジャイル開発の立ち上げ方や、成長し続けるアジャイルチームのつくり方などを解説します。 続く実践編では、アジャイル開発の成否を左右する「企画」工程や「初期計画」の具体的な進め方や、アジャイル開発に欠かせない5つの定期イベントの取り回し方などを現場のノウハウをベースに説明します。 最後の応用編では、アジャイル開発とウオーターフォール型開発を「ハイブリッド」で進める方法や、ローコード開発やSaaS導入でアジャイル開発をどう生かすかなど、一歩進んだアジャイル開発を取り上げます。

-

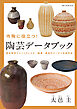

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 趣味として長年取り組んできた陶芸。 もともとの技術屋気質により、様々な試行錯誤を行いながら、気がつけば、釉薬や焼成に関する559もの詳細データが手元に残っていました。 「本になるぐらいの分量ね…」、妻の一言がきっかけとなり一念発起。 自身の陶芸の歴史のすべてというべきデータと作品写真をまとめることは、きっと作陶に身を置いている方々の参考になるという気持ちがモチベーションとなり、今回の出版につながりました。 本書は、章ごとに、ぐい呑み・カップ、皿・鉢、壺・オブジェに分け、それぞれにたくさんのバリエーションの作品について、作品解説と、作陶時のデータを掲載しています。 またコラムも多数で充実しており、実用的な助けになるだけでなく、陶芸にふれる楽しみなどが随所に紹介されています。

-

4.3投資家と企業のどのような対話が企業価値を高めるのか。どのような尺度で成果を計るのか。ESGにどう取り組むか。具体例を元に解説する。 本書の問題意識は2つある。第1に、投資家は投資先企業に対し開示を求めるばかりで、自分たちの考えを投資先企業やお客様などインベスト・チェーンのステークホルダーへ十分に伝えていないのではないかということである。第2に、「対話」において試行錯誤している内容を具体的に公開することで価値創造につながる「対話」とは何かという議論を喚起できるのではないかということである。 本書では、カルビー、ナブテスコ、名古屋鉄道など企業名を明記し、具体的なやり取りを公表することで臨場感を感じてもらえるように「対話」を開示。かたちだけの「対話」に終わらず、新たな意味が生まれ、価値が創造される道を探る。

-

4.5試行錯誤しながらも、保育者のワーク・ライフ・バランスを追求してきた11の実践を通じ、失敗しない働き方改革のプロセスを提案する一冊。事務作業から保育の見直しまで、他園の取り組みをまとめるとともに、「就業規則」「労働時間」など労働に関する基礎知識も解説した。 ※本電子書籍は同名出版物(紙版)を底本として作成しました。記載内容は、印刷出版当時のものです。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。また、電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。

-

4.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 Adobe Creative Cloudの登場により、これまではプロ用で高嶺の花だったクリエイティブ系ソフトが身近になりました。 映像に特殊効果を施すAfter Effectsもそのようなソフトのひとつで、これまでは映像系クリエイター御用達の定番ソフトでした。 テレビやCM、ミュージックビデオなどで、After Effectsで加工された映像を目にしない日は無いほど、映像制作にはかかすことのできない基本ソフトです。 同じような映像系ソフトでも、iMovieやpremiere proあるいはFinal Cut Proなどはある程度使い方の道筋が決まっていて、ソフトの側でも何となく次の工程に誘導してくれます。 つまりソフトの指示に従って材料を入れたら、それなりの動画ができる仕組みになっていますが、After Effectsの場合は、目の前に大量の道具が置かれ、しかもたくさんある道具の組み合わせも自由。 うまく使いこなせば凄い映像を作ることができますが、使い方がわからないと手も足も出ない“途方に暮れる”系ソフトの代表格でもあります。 本書は、はじめてAfter Effectsを使う人、かつてトライしたけど挫折した人などを対象に、著者が試行錯誤してAfter Effectsをマスターしたノウハウをベースに、これまでの入門書とは異なったアプローチ方法で確実に、しかもラクに楽しく使い方を覚えられるチュートリアルブックです。 取りあえず、After Effectsの主要な機能と使い方を広く浅く理解することで、多くの人が最初のハードルを越えられるように構成されており、さらに発展性も身につけられるよう、パーティクルやエクスプレッション、3Dレイヤーというような多少難しくても、いずれは避けて通れない重要な機能についても、シンプルなサンプルを作りながら着実に覚えることができる書籍です。 本書のコンセプト ・まずは簡単で、効果がわかるシンプルなサンプルを自分で作る ・サンプルを作りながら、After Effectsの仕組みを理解する ・サンプルを作りながら、取りあえず必要な機能に絞って覚える ・難しいが重要な機能も、シンプルなサンプル作りで楽しく覚える

-

4.2(概要) 仕事をするうえで、どのように学び、整理し、アウトプットするのか。ソフトウェアエンジニア向けに、プログラミングと執筆を具体例として、知的生産の方法を解説した書籍です。サンプルコードの丸写しでは仕事に役立つプログラムを書けないのと同様に、知的生産術も丸写しではあなたの役に立つものにはなりません。 本書では、数々の知的生産術を比較して学ぶことで、何が重要な原則なのかを体得し、みなさんが自分の環境に合わせて手法を修正し、組み合わせ、新しく生み出せるようになることを目的とします。また筆者が日ごろ行っている具体的な手法や、今までの試行錯誤も紹介します。

-

4.0DXが進み、ビジネスはIT・オンラインを基準に変化が加速している。この大きな流れを受けるのがソフトウェア開発である。またソフトウェア業界としては、アジャイルやDevOpsなどの手法を開発して、時代の移り変わりの速度に合わせるように、いかに効率的にサービスを提供できるかを試行錯誤してきた。 本書は高速なデリバリーを実現することを目的とした、4つの基本的なチームタイプと3つのインタラクションパターンに基づく、組織設計とチームインタラクションのための実践的な適応モデルを紹介する。これは、ソフトウェアの組織設計における大きな前進であり、チームの相互作用と相互関係を明確に定義した方法を提示することで、チーム間の問題を組織の自己運営のための貴重なシグナルに変え、結果として得られるソフトウェアアーキテクチャをより明確で持続可能なものにする。これにより組織に適したチームパターンを選択して進化させ、ソフトウェアを健全な状態に保つことで、バリューストリームを最適化するのに役立たせることができるだろう。 【目次】 PART I デリバリーの手段としてのチーム Chapter1 組織図の問題 Chapter2 コンウェイの法則が重要な理由 Chapter3 チームファースト思考 PART Ⅱ フローを機能させるチームトポロジー Chapter4 静的なチームトポロジーチームのアンチパターン Chapter5 4つの基本的なチームタイプ Chapter6 チームファーストな境界を決める PART Ⅲ イノベーションと高速なデリバリーのため にチームインタラクションを進化させる Chapter7 チームインタラクションモード Chapter8 組織的センシングでチーム構造を進化させる Chapter9 まとめ:次世代デジタル運用モデル

-

5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 コンピュータなしで学べる!プログラミングをはじめる前に読む入門書 Cプログラミングを理解するためには、コンピュータやプログラミングに関連する知識について、あらかじめある程度の知識を持っている必要があります。十分な知識が無いままコンピュータを操作してプログラミングを習得しようとしても、間違いだらけで時間ばかりかかってしまい、効率が上がらないことがあります。Cプログラミングに関する知識の吸収力を高めるための準備をしましょう。 本書のコンセプトは「コンピュータなしで学ぶ!」ことです。Cプログラミングを「学ぶ前」に知っておいてほしいことをまとめました。 読み終えた後は、理解力と吸収力の向上により、Cプログラミングの上達速度が飛躍的にアップし、挫折せずにCプログラミングをマスターできるようになるはずです。本書がそれを手助けします。 序章 Cプログラミングを学ぶ前に プログラミングの上達が早い人、その秘訣は? 第1章 はじめの一歩 プログラミングを学ぶ上での基本的な事柄について説明します。 第2章 Cプログラムを観察しよう Cで書かれたプログラムは「宇宙語」ではありません!まずはじっくりと観察しよう。 第3章 プログラムの作り方 闇雲に試行錯誤をしても実力の向上は望めません。プログラムを作るときの考え方を学びましょう。 第4章 データの表現方法 コンピュータの力を存分に発揮できるプログラムを作るために重要なのは、2進数、ビットとバイトの関係についてとことん理解することです。 第5章 Cを学ぶために必要なコンピュータの知識 プログラムを作る理由はコンピュータに何らかの仕事をさせたいからです。Cプログラミングができるようになるためにはコンピュータの知識が必要となります。 第6章 コンピュータは計算機 コンピュータは数学とかなり深い関係がありますが相違点も多くあります。コンピュータ独特の数の扱いについて解説します。 第7章 変数とメモリ 変数を使わないプログラミングというのは考えられません。変数は実行させる度に値を変更可能なため、様々な処理ができるようになります。 第8章 処理の流れ オルゴールはゼンマイが切れるまで同じ音楽を永遠に流すワンパターンな装置といえます。判断や繰り返しなどうまく作られたプログラムは、まるで人間が行動しているかのようにコンピュータを働かせることができます。 第9章 関数 Cプログラムは「1つのmain関数」と「その他の複数の関数」から作られます。関数を作れるようになるための基礎知識についてしっかりと理解しましょう。 第10章 ソフトウェア開発の基礎 ある程度の規模のプログラムは計画的に行うべきです。複数の人で開発することになったら意思の疎通や役割分担が必要です。ソフトウェア開発の基礎について学びましょう。 ◆著者: 村山公保(むらやまゆきお) 倉敷芸術科学大学 危機管理学部危機管理学科教授、博士(工学)。主な著書に「基礎講座C」「基礎からわかるTCP/IP ネットワークコンピューティング入門 第3版」、「マスタリングTCP/IP 入門編 第5版」(共著)がある。

-

-※本作品は最新作を含む合本版です。収録書籍をご確認の上、重複購入にご注意下さい。 【「やさぐれ執事Vtuberとネガティブポンコツ令嬢Vtuberの虚実混在な配信生活」1-2巻を収録した合本版!】 「あなたのもとで生まれ変わり【デビューし】たい……!」 毒舌執事×元引きこもり令嬢、異色の二人がVtuber界にセンセーションを巻き起こす! 新感覚成長ラブコメ配信スタート! ※本電子書籍は「やさぐれ執事Vtuberとネガティブポンコツ令嬢Vtuberの虚実混在な配信生活」1-2巻を1冊にまとめた合本版です。 (収録書籍) やさぐれ執事Vtuberとネガティブポンコツ令嬢Vtuberの虚実混在な配信生活【電子書籍限定書き下ろしSS付き】 やさぐれ執事Vtuberとネガティブポンコツ令嬢Vtuberの虚実混在な配信生活2【電子書籍限定書き下ろしSS付き】 【あらすじ】 謎の執事Vtuber・正時廻叉は、無表情・無感情だけど流暢な辛口トークと人を魅了する演技を武器に絶賛売り出し中。 役者の道を挫折し、新たなスタートを切ったものの、いまいち伸び悩む登録者数に試行錯誤を繰り返していた。 そんな中、告知されたのは所属グループRe:BIRTH UNION【リバユニ】の新メンバーオーディション! 審査員として参加した面接で出会ったのはーー 「あなたの元で生まれ変わりたいんです……!」 ──彼に救われた内気な美少女・ユリアだった。 慕ってくれる初めての後輩をデビュー配信へと導くことはできるのか!? 毒舌執事×元引きこもり令嬢、異色の二人がVtuber界にセンセーションを巻き起こす!新感覚成長ラブコメ配信スタート!

-

-野球ファンの多くは、テレビや配信、テキスト速報、SNSでプレーを共有しながら楽しみ、勝敗に一喜一憂する。実際にプレーする人や現地観戦する人もいるが、ほとんどのファンはメディアを通して野球を見ている。では、メディアはどのようにして野球を捉え、描き、野球そのものに迫ってきたのか。 写真やイラストを多用して野球を見る視点を生み出した雑誌、カメラアングルや実況で野球の見せ方に大きく影響したテレビ中継、選手を操作するゲーム、実在の選手をも物語に登場させる漫画……。 選手のキャラクター化、スローモーションなどの技術による「動き」への着目、メディア間の相互関係などの論点を整理しながら、メディアを通してしか見られない野球の魅力や豊かさを描き出す。スポーツを捉えようとするメディアの試行錯誤や多様性、ダイナミズムに迫る野球視覚文化論。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 教育の現場の自由を活かしつつ,組織全体での教育の質を保証するには? 学生・生徒の学びのデータを現場でどう活かす? かつて「何もしない大学」とまで言われた国立大学で,社会の変化や国の政策の大波小波を乗り越える中で生まれた,現場が動きだす大学教育のマネジメントとは―― 「学生の自己評価こそが質保証のカギ」 「教員の悩みから始まる授業評価」 「学修データを教員の査定に使うな」 「ディプロマ・ポリシーは役に立つ」 「データは弱く活用すべし」 各方面で高い評価を受ける茨城大学型の教育の質保証システムが誕生するまでの試行錯誤のエピソードと,そこから導き出された「現場が動きだす大学教育のマネジメント」の10のポイントを紹介。 これを読めば,現場にやさしい,教育の質保証の新しい可能性が見えてくる!?

-

4.0「ユニクロ」「無印良品」を改革し、「成城石井」をV字回復させたカリスマ経営者、大久保恒夫氏、絶賛! 商品作りでも、販売現場でも、アプリやDXでも、あらゆる場面にUXデザインが欠かせない時代―本書はそんな時代の武器になる。 UXデザインとはサービスやプロダクトを通じてユーザーの顧客体験のすべてを設計することです。数あるサービスやプロダクトの中から自社の商品をユーザーに選んでもらうためには、 UXデザインの考え方を用いて、ユーザーニーズに寄り添った顧客体験を創出することが重要です。 本書はUXデザインの導入から設計・実装までを解説するとともに61の事例を紹介。 導入から実装までをストーリー仕立てでバーチャル体験できる「活用編」付き。 UX初心者からプロのUXデザイナー、新規事業担当者、マーケター、営業担当者、スタートアップ起業家まで必携の1冊! 【もくじ】 第1部 導入編 UXデザインの全体像を見てみよう 1-1 UXデザインってなぜ必要なの? DXにUXデザインは必須 UXデザインは“モノからコトへ”の担い手 サブスク化の広がりで、UXデザインからもう逃げられない 1-2 UXデザインは“脚本作り” 脚本作りの5ステップの詳細 作為性とユーザー参加 脚本作りの5ステップと図鑑の関係 第2部 図鑑編 第1章 居心地系 体験エッセンス1 言い訳の提供 事例1 新型SNS“BeReal” 事例2 社長のおごり自動販売機 事例3 ライブ配信サービス“ツイキャス” 事例4 NFTによる顕示欲デザイン“ CHIMNEY TOWN GIFT(チムニータウンギフト) 体験エッセンス2 所属感アシスト 事例5 みんなで防犯“Neighbors(ネイバーズ)” 事例6 ファンコミュニティ“Fanicon(ファニコン)” 事例7 バーチャルオフィス“oVice(オヴィス)” 体験エッセンス3 ハードル下げ 事例8 音楽コラボSNS“nana” 事例9 大人気ゲーム“スプラトゥーン” 体験エッセンス4 罪悪感の転嫁 事例10 高級ブランドバッグが使い放題“ラクサス” 事例11 おやつの定期お届け便“スナックミー” 体験エッセンス5 見え“ない”化 事例12 体重見せない体重計“スマートバスマット” 事例13 必須情報を不要にした“LINEギフト” 第2章 後押し系 体験エッセンス6 心のサンクコスト 事例14 パーソナルジム“RIZAP(ライザップ) 事例15 美容院行き放題“MESON(メゾン) 事例16 上手な最初の一歩“デアゴスティーニ” 体験エッセンス7 自分で決めない 事例17 テーマで選ぶギフト“dozo(どーぞ)” 事例18 プロが選んだ服が届く定期便“ airCloset(エアークローゼット)” 事例19 伝統的な結婚文化“お見合い” 事例20 新しい家事代行“Yohana(ヨハナ)” 体験エッセンス8 失敗OK 事例21 お値段は使用後に顧客が決める“あと値決め” 事例22 投稿が消えるSNS“Snapchat” 事例23 正解もゴールもない玩具“レゴブロック” 事例24 遠慮なく使い放題“はがせるマーカー” 体験エッセンス9 難問 事例25 自分向けと感じる“Google の採用広告” 事例26 世界一は意外と誰でも?“ギネス世界記録” 体験エッセンス10 トライアル2.0 事例27 メガネの新しい試着体験“オーマイグラス” 事例28 読書自体のトライアル“丸善ジュンク堂書店” 事例29 レンタル感を揺るがす“レンティオ” 体験エッセンス11 使う分だけ 事例30 そのとき飲む薬だけ“PillPack(ピルパック)” 事例31 つくるのに必要な材料だけ“ Kit Oisix(キット オイシックス)” 第3章 納得系 体験エッセンス12 理由の説明 事例32 不信感の払拭“Facebook 広告の表示説明” 事例33 ネガティブじゃない“訳アリ商品” 事例34 人の信用が数値化?“セサミクレジット” 体験エッセンス13 プロセス参加 事例35 開かれた実験室“リビングラボ” 事例36 企業が試行錯誤した知恵“人事評価” 体験エッセンス14 使い道の明示 事例37 みんなのための“ベルマーク” 事例38 払った保険金は誰のもの?“ Lemonade(レモネード)” 事例39 買った服の製造コストがまるわかり“ EVERLANE(エバーレーン) 体験エッセンス15 診断 事例40 AIが先生の英会話“スピークバディ” 事例41 状況を含めて理解してくれる“大塚家具” 事例42 私にフィットしたヘアケアを発見“ MEDULLA(メデュラ)” 第4章 参加系 体験エッセンス16 応援のリッチ化 事例43 応援の民主化“少年ジャンプ+(プラス)” 事例44 見ず知らずの誰かを応援“フリータンク” 事例45 世界中での人気の立役者“BTSファン” 体験エッセンス17 無名からの育成 事例46 マンガやアニメにない価値“ テニミュ(ミュージカル『テニスの王子様』)” 事例47 自由な応援が最高とは限らない“ 宝塚歌劇団のファンクラブ” 体験エッセンス18 差からの連帯 事例48 お酒好きも苦手な人も“ビアボール” 事例49 貧富の差を超えて同じものを食べる“ Everytable(エブリテーブル)” 事例50 暗闇だからできる交流“ダ イアログ・イン・ザ・ダーク” 体験エッセンス19 脱顧客 事例51 顧客が無償奉仕“ネスカフェアンバサダー” 事例52 一見さんお断りの汎用性“京都のお茶屋” 事例53 プロ意識vs お客様扱い“スクラム採用” 体験エッセンス20 貢献の余白 事例54 どこも住み放題“ADDress(アドレス) 事例55 みんなで作る経済ニュース“NewsPicks(ニュースピックス)” 事例56 社会とつなぐ“OriHime(オリヒメ) 体験エッセンス21 ナラティブ 事例57 語り手のバトンタッチ“ハッシュタグ” 事例58 注目のNFTコミュニティ“Ninja DAO” 体験エッセンス22 マイルド参加 事例59 ちょうどいい参加度合“ライブゲーム” 事例60 演者と観客の間“イマーシブシアター” 第3部 活用編 0導入 1主人公の解像度を上げる 2“結末”を描く 3“シーン”を多面的に理解する 4“あらすじ”を決める 5“登場人物”と“小道具”を配置する

-

3.3アジャイルで、楽しく健康になる! ソフトウェア開発で広く使われる考え方・原則である「アジャイル」。 短いスパンを繰り返しながら、新しい変化を取り入れていくその手法は、 実は、身体と心の健康を改善・維持することにも応用できるのです。 本書は、「アジャイル実践家&スポーツプログラマ」 「元SEでスクラムマスターをしていた保健師」という著者陣が、 ITエンジニアをはじめとするデスクワーカーに向けて、 アジャイルに基づいて、ポジティブな気持ちで健康カイゼンを行うための 知識(食・運動・休息)やテクニック(カイゼンパターン)を網羅的に解説する、 本格的な「健康のガイドブック」です。 本書を読めば、これまで「何となく体調が悪い」で済ませてきたあなたも、 自分の体調や状態を正しく把握し、 自分に合ったメニュー(実験)を考えて、 楽しみながら試行錯誤とアップデートを繰り返し、 健康に向けて自分自身をカイゼンできるようになるはずです。 さぁ、あなたも、健康を目指して「アジャイル式」に飛び込んでみましょう! ~もくじ~ ●第1章 「うっすら体調が悪い」のはなぜだろう? ●第2章 健康とは何か、何のためか? ●第3章 なぜ健康行動は続かないのか? ●第4章 フィット感を「アジャイル式」で手に入れよう ●第5章 アジャイル式カイゼンの価値と原則 ●第6章 自分を知るところから始めよう ●第7章 健康カイゼンの実践 ●第8章 食事と栄養の基本を知ろう ●第9章 身体活動と運動の基本を知ろう ●第10章 ストレスとメンタルヘルスの基本を知ろう ●第11章 活動と休息のバランスの基本を知ろう ●第12章 カイゼンパターンの読み方 ●第13章 食事にまつわるカイゼンパターン ●第14章 身体を動かすカイゼンパターン ●第15章 休養にまつわるカイゼンパターン ●第16章 専門家と協調しよう ●第17章 カイゼンの落とし穴を知ろう ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。

-

4.4突然、勤務先が倒産した新田一歩。求職活動中に出会った謎の男に履歴書を放り投げられる。 「会社がクッソつまらない!」と叫ぶ、某出版社システム部配属の赤井春奈。「人生最大の失敗は、『好きなことを』しないことやと思うけどな」と謎の男に、投げ掛けられる。 二人が目指したのは転職ではなく、起業/新規事業立ち上げだった――。 親ブロック(親の反対)、社内の抵抗勢力に立ち向かいながら、一歩一歩、進んでいく。「起業」と「新規事業創出」のリアルがわかるストーリー。 米ビジネススクールランキング 【アントレプレナーシップ部門】 27年連続No.1 バブソン大学が教える起業家の思考と実践術 本書では、アントレプレナーシップ教育(起業教育)の名門として全米ナンバーワン(U.S. News & World Reportの世界大学ランキング)のバブソン大学で教えている「世界を変える力」「アントレプレナーシップ」を伝授。 起業のみならず、会社での業務や日常生活でも使えるような形で解説している。ただし、「起業家精神とはなにか」や「起業家とはどういう人?」というような「そもそも論」を語るのではない。 「起業家のように考え、行動する」という思考と行動法則にフォーカスする。 “起業を成功に導くために必要なのは、 「行動ありき」「失敗ありき」「人を巻き込む」 の三原則をひたすら繰り返すことや。 三原則をもとに、行動(試行錯誤)し、そこから学習(仮説検証)し、 改善(軌道修正)する。その反復演習や” ・「やりたい」「好き」が「すべき」「できる」よりも優先 ・行動を起こすことで才能は開花する ・「変態」を5人集めて、組織文化をつくる ・創造力は想像力と人とつながる力が源 ・進んで失敗する余裕が新しい価値を生む ・Change the Worldの前に、Change Your World ストーリーを通して、起業・新規事業のリアルがわかる。

-

5.0ゲームの基本にある「ルール」に焦点を当てた,ゲームデザインの入門書。 お手本のない,オリジナルのゲーム作り。そこには,無数に思える選択肢があります。ゲーム作りは,どのように進めれば良いのでしょうか。本書では「アルゴリズム」「ルールの組み替え」「対称性」「自由と制約」という切り口のもと基礎事項から徹底解説。実在するシンプルかつ少し風変わりな例を用い,試行錯誤と決断の過程,考え方をたどりながら,ゲームを司るしくみを探ります。こんなゲームを作りたい!と思ったそのとき,ひらめきを形にするための秘訣が満載です。

-

-

-

5.0【内容紹介】 本書は、技術者倫理だけでなく社会人・技術者になる準備のための教科書です。そして皆さんが社会人・技術者として羽ばたいていく世界、とりわけ日本社会は、今まさに大きな曲がり角に差し掛かっています。その行く末は、私たち一人ひとりの創造的な活動と判断にかかっているでしょう。ここではまず、私たちが生きていく現在を戦後の歴史の中で確認することから始めましょう。(「はじめに」より抜粋) 【著者紹介】 比屋根 均(ひやごん ひとし) 1962年大阪生まれ。1990年東京大学大学院工学系研究科修士課程修了(金属材料)。大同特殊鋼株式会社入社、主に鋼材製造部門、プラント部門、開発、品質等マネジメントシステム部門担当。2000年技術士一次試験合格、技術士補(環境部門)、(社)日本技術士会準会員B。2003年技術士二次試験合格、技術士(総合技術監理部門/衛生工学部門)(社)日本技術士会正会員。2005年(社)日本技術士会中部支部ETの会(技術者倫理研究会)創設に参加。 【目次】 はじめに 1章 ガイダンス~社会人生活への準備を始めよう~ 1.1 有意義な学生時代のために 1.2 “ミス”の重み 1.3 問題が不明確なのは誰のせい? 1.4 自分だけでできないのが技術 1.5 本書の狙いと講義の進め方 2章 技術者倫理の目的~技術者に求められる倫理とは?~ 2.1 何を“非倫理的”と感じるか? 2.2 技術の最先端は試行錯誤 2.3 技術者がしていること 3章 よりよい試行錯誤~実用的な専門知識とは?~ 3.1 試行錯誤~枚挙的帰納法 3.2 枚挙的帰納法と集団思考 3.3 技術者の専門能力 3.4 技術的逸脱とその標準化 3.5 優れた技術者の条件 4章 科学・技術の中の知識~その知識は本当に正しいか?~ 4.1 技術の誤り~事例 4.2 推論の不確かさ 4.3 知識の正しさと成立条件 4.4 科学的知識の正しさと限界 5章 技術知の戦略~不確実さとの付き合い方~ 5.1 科学の知と技術の知 5.2 間違い最少の戦略 5.3 漸進戦略~実害最少の戦略(1) 5.4 失敗・実害への対処~実害最少の戦略(2) 6章 組織における技術知と情報~情報伝達の難しさ~ 6.1 事故に繋がったミスの事例 6.2 技術と情報 6.3 組織的な技術活動 7章 安全の理論~危険なモノを扱う技術の方法論~ 7.1 深層防護の失敗とスイスチーズ・モデル 7.2 安全の理論 7.3 リスクアセスメント 7.4 安全への早期是正戦略 7.5 安全の妥当性確認~ハインリッヒの法則 8章 事実と価値~正しい判断の条件~ 8.1 説得 8.2 客観的評価を誤らせるもの 8.3 独善の落とし穴 9章 技術の専門職という立場~技術者の生きる世界~ 9.1 人間関係の中の技術者 9.2 同業者への悪影響 10 章 誠実な仕事~どこに価値の基準をおくべきか~ 10.1 誠実性~技術的良心に従う 10.2 他者との関わり 10.3 公衆優先原則 11 章 義務と同意・説明責任~人工物環境を変える行為者の責任~ 11.1 対人での倫理 11.2 同意の効力 11.3 説明責任 12 章 気持ちに寄り添う~透明性の確保、安心、技術と法~ 12.1 倫理性の諸テスト 12.2 他者の立場になって評価する難しさ 12.3 透明性 12.4 倫理と法の関係 13 章 倫理問題の解決~倫理問題の性質と構造~ 13.1 争点 13.2 倫理問題の構造 13.3 倫理問題の解決 13.4 倫理的行動の確実な実行 14 章 現代的な課題~情報倫理・環境倫理・生命倫理~ 14.1 高度科学技術社会の三つの問題領域 14.2 高度情報化社会(デジタル・ネットワーク社会)の諸問題 14.3 有限な地球にまつわる諸問題 14.4 生命倫理 15 章 技術専門知の役割~専門性の役割と限界の自覚~ 15.1 真善美と美徳・役割責任 15.2 専門家の二つの役割 15.3 リスク社会と技術者の役割 15.4 社会の中でのアクション おわりに~社会の中で生きていくこと <資料集>

-

4.0言葉で考える人間が、絵で伝えるものが映画だ。 言葉と映像との葛藤が劇を生み、脚本術こそが映画の核となる。 面白く、劇的な一冊だ。 ──大林宣彦(映画作家) 脚本は映画の地図、作戦計画書、そして魂。 ──犬童一心(映画監督) ハリウッド映画を知るためにまず最初に師事すべきシド・フィールドの、世界で一番読まれている脚本術、待望の邦訳第二弾! あなたのアイデアを傑作に変えるプロセスのすべてを指南する。 脚本術のバイブル『映画を書くためにあなたがしなくてはならないこと』の第二弾が登場。シド・フィールドが世界各地で行なったワークショップをベースに執筆された、より実践向きの内容となっている。本書では、脚本を書くまでの準備、そして実際の執筆にあたってのポイントを、順を追って丁寧に説明。アイデアはあるのだが何をしたらいいのかわからない読者に、脚本を書くためのプロセスを教えるwhat-to本である。長編映画でも短編でも、どんな映像の表現形態を制作するにしても必ず役に立つ。各章を読み、練習問題に取り組めばどの段階で何を書かなければならないかが即座にわかり、読み終わったら脚本が一本書けている仕組みだ。 脚本はシステマティックな技術でカバーできる部分が非常に大きいことを忘れずにいてほしい。 あなたは、思い描くようにうまくいかなくても、チャレンジし続けることができるだろうか。どうしようもなく下手くそなものを何ページも書き続ける勇気があるだろうか。怒りや不安に襲われても辛いだろうが、それで書くのを止めてしまったら何も学べない。試行錯誤を恐れず、どれだけ時間がかかっても書けば、必ず脚本を書くための技術やコツが学べる。 ジャン・ルノワールの言葉を読者に贈る。「完璧さは心の中にのみ存在するものだ。現実には存在しない」。最初から完璧を求める必要はない。すべては書くことから始まる。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 Linux初心者から上級者まで役立つ、便利なLinuxコマンドの逆引き解説書です。Linuxにおいてコマンドによる操作は汎用的なものであり、かつ高速処理が行えます。しかし、ただコマンドとオプション名だけわかっても、使い方を正確に理解できていないと意図した結果にならず試行錯誤を繰り返す破目になります。そこで本書では、シェルの使い方からシェルスクリプトの作り方、ファイル操作、ディレクトリ操作、テキスト操作、ジョブのコントロール、ユーザー管理、パッケージ管理、ネットワーク情報の変更、メモリやドライブの操作など主要なコマンドを555項目にわたって解説しています。改訂にあたって、Red Hat Enterprise Linux、CentOS、Vine Linux、Debian GNU/Linux、Ubuntu、Plamo Linuxなどの最新ディストリビューションに対応しました。

-

5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【本電子書籍は固定レイアウトのため7インチ以上の端末での利用を推奨しております。文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。ご購入前に、無料サンプルにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください】 ひとりでも困らない!生活相談員の業務と役割が「すべて」わかる! 「サービス提供」「相談・支援」「地域連携」「施設管理」など充実の内容! 介護保険改正で新たに取り組む業務もやさしく解説!生活相談員は、職場に一人という事業所も多く、何をどうすればよいのか迷い試行錯誤している人がたくさんいます。本書は、そのような「現場の声」をもとに、日常の業務全般から仕事をスパイラルアップさせる具体策までを丁寧に解説しています。また、認知症利用者へのベストケアや、実務で役立つ介護・医療・看護に関する専門用語、介護関連の法令知識なども収載した充実の内容です。 【こんなお悩みを解決!】 ●そもそも「生活相談員」って何をすればいいの? ●日々の業務の流れが知りたい ●提出書類の書き方がわからない ●ほかの施設の様子を教えて ●基本業務以外にどんな仕事があるの? ●サービス提供や施設管理の注意点は? ●認知症の方への対応で困っている ●スキルを上げてキャリアを積みたい 【うれしい特典】 生活相談員の日々の問題解決に役立つ「観察ノート」が無料でダウンロードできる! ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。

-

4.0伝統保守企業の経営改革の全記録 アメリカを代表するオートバイメーカー、ハーレーダビッドソン社は、80年代後半、危機的な経営状態にあった。時のトップはこの危機を脱すべく、伝統的な考え方を捨て、試行錯誤を繰り返し、話し合いを続けながら、全社的な改革を進めていった。彼らは何を思い、何を行ったのか。本書はハーレーダビッドソン社再生への旅の全記録である。 ※本電子書籍は同名出版物を底本とし作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。【※本作品はブラウザビューアで閲覧すると表組みのレイアウトが崩れて表示されることがあります。予めご了承下さい。】

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 Pythonのコードに潜むエラー(バグ=不具合)を見つけて解決しながら、実践的なプログラミング力を身につけよう! 本書では、よくある典型的なエラーをあらかじめ含むプログラムを示し、その原因を考え、エラーを修正することを通して、プログラミングを学ぶことを目的としています。エラーが発生する原因は複数あり、その原因を学ぶことはプログラミングを学ぶ上でとても役に立ちます。 本書はプログラミング初心者に向けて、「真似る」「変える」「創る」の3 段階で構成します。最初はプログラム例を「真似て」基本的な記述方法や注意点を理解し、次にプログラム例を応用した、言い換えれば「変えた」練習問題で様々なエラーを修正し、さらに深く学びます。最後の章末問題では、より複雑なプログラムを読み解きながら「創る」段階を経験しましょう。 「はじめに」より 本書には、学習者が試行錯誤を重ねながら学べるように配慮された様々なエラーが掲載されており、それらの原因と対処法が詳しく解説されています。エラーは基礎レベルから始まり、徐々に高度な内容へと進展します。本書を使ってプログラミングを学ぶことで、読者は思考力を育てることが大いに期待できます。大学入学共通テストで出題されるプログラミング問題は、思考力を試す問題になると予想されます。このため、思考力を高めるための学習として本書が役立つでしょう。 「解説」より

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ★実践事例ごとに、教師の授業・活動の過程と子どもの変容を見比べることができるように、見開き2ページで事例を紹介しています。 ★実践事例における子どもの姿から、ICT活用の効果や効用について事例ごとに分析しています。 ★一般的な学校での試行錯誤の過程にある実践を掲載することで、ICTに対する「とっつきやすさ」を重視しています。 ★ツールとしてのICTと身体性を伴う授業や活動づくりの重要性を示しています。 ★義務教育学校を対象とすることで、ICTを活用した9年間の学びの連続性を感じることができます。縦の連続性だけではなく、学びの横や斜めの連続性を取り入れるようにしています。

-

4.3セルフ手術で結石を取りだした鍛冶屋の男、 無痛分娩の先陣をきったヴィクトリア女王、 とがった器具で痔を切り裂かれたルイ14世…… スプラッターな「試行錯誤」がいまの医術を築いてきた 麻酔はない、消毒もない、手洗いすらない時代。 外科医たちは白衣ではなく、返り血を浴びても目立たないよう黒衣を着ていた。 傷口は水で洗うかわりに焼きごてで焼灼(しょうしゃく)。 出血多量のときこそ瀉血(しゃけつ)。 患者はベッドに押さえつけられ阿鼻叫喚の手術がおこなわれたが、 そこには治療の道を切り開こうと必死に手探りしていた人たちがいた。 驚愕と震撼とユーモアに満ちた、背筋も凍るほど刺激的な一書。 現代に生まれて、ほんとうによかった―― 目次 序章 「手」で治す外科医たち 第1章 ある鍛冶屋の男 膀胱を自分で切り裂き摘出――結石 第2章 アブラハムとルイ16世 ペニスを石でしごいて包皮を切りとる――包茎 第3章 エリザベート皇后 心臓を刺されても歩き回れたのはなぜか――血液循環 第4章 インノケンティウス8世・レオ10世・ヨハネ23世 教皇も逃れられない暴食――肥満 第5章 ヨハネ・パウロ2世 人気教皇、銃撃され腸が穴だらけ――人ストーマ工肛門 第6章 ペルシア帝国ダレイオス王 「手術で死んだら、外科医の手を切り落とす」――脱臼 第7章 ジョン・F・ケネディ 世界が見つめる世紀の大解剖――気管 第8章 リー・ハーヴェイ・オズワルド ケネディと同じ外科医が暗殺者も――手術の限界 第9章 アウストラロピテクス・アファレンシスのルーシー 二足歩行とひきかえに――静脈瘤 第10章 奇術師フーディーニ 水拷問よりも腹パンチよりも――虫垂炎 第11章 ヴィクトリア女王 無痛分娩、歴史が動くとき――麻酔 第12章 大航海時代の貿易商ストイフェサント 砲弾で砕かれた脚はどうなるのか――壊疽(えそ) 第13章 名探偵ポアロとシャーロック・ホームズ 外科医は金星人、内科医は火星人――診断 第14章 イランの元皇帝 一・五リットルの膿を腹に抱えた亡命生活――合併症 第15章 バロック音楽家リュリとボブ・マーリー 足指切断のかわりに失ったもの――播種(はしゅ) 第16章 ローマ帝国執政官 丸々と肥えた軍人には脂肪切除を――開腹手術 第17章 アインシュタイン 天才の血管は破裂寸前――動脈瘤 第18章 内視法の生みの親たち 腹を切り裂くか、鏡を突っ込むか――腹腔鏡手術 第19章 アダム・宦官・カストラート ペニスを切り落とす10の方法――去勢 第20章 英国王ジョージ6世 イギリス王室とタバコの関係――肺がん 第21章 宇宙飛行士アラン・シェパード 究極のプラセボ治療――瀉血(しゃけつ) 第22章 英国キャロライン王妃 でべそを隠した王妃の壮絶な最期――臍ヘルニア 第23章 イタリア戦争を生き延びた若き医師 自分の傷に指を突っ込み腹腔を学ぶ――鼠径ヘルニア 第24章 19世紀フランスのパン屋 歯科医がつくった機械の肩を埋め込まれた男――人工関節 第25章 レーニン 頭痛、不眠、ノイローゼの指導者――脳卒中 第26章 胃腸をはじめてつなぎ合わせた外科医 ちょっと雑でも高速技なら大丈夫――胃切除 第27章 ルイ14世 とがった器具をさし込み一気に引き抜く――痔 第28章 動物園の獣医 デンキウナギに麻酔をかける――動物の手術

-

3.9※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 機械学習のしくみをイラストや図解でやさしく学ぼう! 本書は、機械学習に関するさまざまなトピックスを概説する書籍です。人工知能における機械学習の位置づけを説明したのち、機械学習内の分野をマップ化し、マップ内の街(=機械学習内の分野)を旅する形でやさしく解説していきます。 数式や複雑な処理手順は扱わずに、「どんなしくみで、どこで使われていて、どう役に立つのか」という要点をわかりやすく示します。大枠や要点を掴むことを主眼としているため、短時間・効率的に学ぶことができます。機械学習について関心をもっているものの、専門書はハードルが高いと感じている学生やビジネスパーソンにおすすめです。 構成は、はじめに人工知能における機械学習の位置づけや手法の分類を示したうえで、機械学習の個々のトピック……すなわち、k近傍法や決定木などによる分類、進化的計算や群知能による最適化、強化学習、ニューラルネット、深層学習などを説明していきます。 まえがき 目次 はじまり-機械学習の国へ行こう- 第一章 いりぐち-機械学習ってなんだろう?- 機械学習ってなんだろう? AIにできること いきものとコンピューター、それぞれの学びかた コンピューターの学習 機械学習はなにができるの? 「言葉」を認識する 「画像」を認識する COLUMN 強いAIと弱いAI 第二章 観光案内所-機械学習の種類と仕組み- 機械学習には種類がある 先生に正解を教えてもらおう-教師あり学習- 教師データとラベル 教師あり学習の仕組み 自力で学習を進めよう-教師なし学習- 試行錯誤の経験から学習しよう-強化学習- コラム いろんな機械学習 学習した知識を役立てよう-汎化・タスク・アルゴリズム- 学習のしすぎに注意!-過学習- COLUMN オッカムの剃刀とノーフリーランチ定理 第三章 分類の街-k近傍法と決定木- 並べかたで分類しよう-k近傍法- 一刀両断、スパッと分類!-サポートベクターマシン- ○と×で分類しよう-決定木- 決定木の作りかた たくさんの決定木の森-ランダムフォレスト- COLUMN みにくいアヒルの子定理 第四章 最適化の街-進化的計算と群知能- 最適化ってなんだろう? 進化を模倣してよりよい情報を残そう-進化的計算- いきものの進化の仕組み 進化的計算ってなんだろう? 進化的計算の代表選手、遺伝的アルゴリズム 遺伝的アルゴリズムの仕組み もっと複雑なことをするには-遺伝的プログラミング- 生物の群れの行動から学習しよう-群知能- 蟻みたいに近道を見つけよう -蟻コロニー最適化法- 大勢で答えを探そう-粒子群最適化法- 魚みたいに餌を探そう-AFSA- 第五章 試行錯誤の街-強化学習- 強化学習ってなんだろう? とにかく試行回数を重ねよう-モンテカルロ法- より効率的に試行するには?-Q学習- Q学習で迷路を脱出しよう 第六章 神経回路の街①-ニューラルネット- 神経細胞と神経ネットワーク 神経細胞の模倣-人工ニューロン- 神経ネットワークの模倣-人工ニューラルネットワーク- ニューラルネットの学びかた 視覚のシミュレーション-パーセプトロン- ハイスピードで学ぼう!-バックプロパゲーション- ニューラルネットワークの種類 ①階層型 ニューラルネットワークの種類 ②全結合型と再帰型 「何か」を見つける-認識- 「何か」を動かす-制御- 「何か」を考える-判断- 必ず「何か」を返してくる。……それでいいのかな? 第七章 神経回路の街②-ディープラーニング- ディープラーニングってなんだろう? 人間の「視覚」を真似したニューラルネット これはイヌ? それともネコ?-畳み込みニューラルネットの画像認識- CNNはどうして高性能なんだろう? 時間で変わるデータを分析しよう-リカレントニューラルネットとLSTM- 本物そっくりのニセモノをつくる-敵対的生成ネットワーク- ディープラーニングを自動翻訳に役立てよう 経験から学ぶ深層学習-深層強化学習- 第八章 でぐち-機械学習をはじめよう- 機械学習に使われる言葉-プログラミング言語Python- 機械学習に使われるソフトウェア①-TensorFlowとKeras- 機械学習に使われるソフトウェア②-Caffe、PyTorch、Chainer- おわりに-AIについて学べる参考図書たち- 索引

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 アニソンシンガー・オーイシマサヨシ初となる単行本『オーイシマサヨシ コーシキブック』! PART1 オーイシマサヨシ アニソン・メガネ・エンタメ これがオーイシマサヨシだ! 写真「アニソン界のおしゃべりクソ眼鏡」 インタビュー エンターテイナーかヒーローか 密着 MV『エンターテイナー』フォトギャラリー 解説 アニソンの自由度を最大限まで引き出す 対談 『神或アルゴリズム』りりあ。/オカモト 最強エンタメアイテム レクチャー オーイシ流アニメソングの作りかた PART2 大石昌良 地元・青春・音楽 写真「素顔」 対談 大石と母 家族が一番のファンであること 石井由紀子(マネージャー)インタビュー 密着 リハのある一日 解説 歴代シングルと振り返る大石音楽の試行錯誤の道のり PART3 パートナーズ ライブ・YouTube・Twitter 登場人物相関図 鼎談 Sound Schedule 揺るぎない居場所あるいは固い結びつき 対談 OxT ふたりの戦略と命題 オーイシマサヨシから楽曲を受け取ったアーティストたち 内田真礼/三森すずこ/May’n/鈴木このみ/大橋彩香/TRUE 『ピザラジ』 ゆるくて楽しい番組の裏側 総評 冨田明宏 オーイシがアニソン界のヒーローになれたのは 激バズツイート選 1000RTの顔をもつ男

-

5.0正しく知ると、向き合い方も見えてくる。 グローバルビジネスにおいて存在感を高める中国。 しかし、GDPなどのマクロなデータや、 アリババやジャック・マーなど、 特定の企業に着目するだけでは見えないものがある。 アリババ、レノボ、ファーウェイ、ハイアール、バンケ…… 急成長する中国企業のダイナミズムを、 世界最高峰のビジネススクールの経営学者が徹底解剖。 中国企業の経営について知りたければこの1冊! 早稲田大学の池上重輔教授による監訳・まえがき。 『チャイナ・ウェイ』はアリババの馬雲(ジャック・マー)や、 レノボの柳伝志(リウ・チュワンジー)などの 中国トップ企業のビジネスリーダー72名に対するインタビューと、 著者たちによる綿密な分析と考察を中心に構成されている。 中国のビジネスリーダーに関してこれほど包括的に研究し、 彼らの思考と行動パターン、 そしてリーダーシップの特質について説かれた本はおそらく世界初であろう。 ――池上重輔(早稲田大学教授、本書監訳者) 目次 監訳者によるまえがき 第1章 序論 アメリカ流ではなく ・中国の重要性 ・チャイナ・ウェイを理解する ・中国の巨富の創造者たち 第2章 自力での進路開拓 ・1980年代と1990年代の中国の事業環境 ・試行錯誤の果てに ・柳伝志のレノボ創業 ・中国を飛び出したレジェンド ・王石のバンケ創業 ・商社 ・事業転換 ・王石の新たな組織構造 ・中国のその他の億万長者 ・ハナジー創業で中国一の大富豪になった李河君 ・欧米の影響 ・結論 ・巨富の創造者たちが語る「自力での進路開拓」 第3章 学習する企業 ・自己管理型学習 ・幹部候補向けの学習体験 ・企業の学習の源泉 ・リーダーシップ・コーチング ・学習への説明責任 ・覆盤 ・結論 ・巨富の創造者たちが語る「学習する企業」 第4章 長期的な勝負を見すえた敏捷な戦略 ・アリババの敏捷性 ・分権化した組織体制 ・はるか先を見すえるバンケ ・25% ・質の高い成長 ・パートナーとともに成長する ・清廉さで導く ・リスクと失敗 ・結論 ・巨富の創造者たちが語る「敏捷な戦略」 第5章 人材管理 ・共産党における人材管理の発展 ・共産党に起源を持つ人材管理 ・実力主義と職の安定性 ・職場の教育とトレーニング ・文化的支柱 ・会社独自の文化 ・人による管理 ・イノベーションによる管理 ・結論 ・巨富の創造者たちが語る「人材管理」 第6章 トップが絶対権力者 ・ハイアールグループを変容させる張瑞敏 ・ビッグ・ボスの権力 ・人格 ・謙虚でありつつも大胆に ・階層主義と現場主義 ・粘着剤としての文化 ・ボスの追放 ・結論 ・巨富の創造者たちが語る「ビッグ・ボス」 第7章 成長が金科玉条 ・成長の要因 ・何のための成長か ・成長のための政府 ・人間関係は私から公へ ・海外進出 ・中国の成長減速はそれほど悪いことか ・結論 ・巨富の創造者たちが語る「金科玉条としての成長」 第8章 パートナーシップとしてのガバナンス ・コーポレートガバナンスの歴史が浅い中国 ・中国のコーポレートガバナンスの特徴 ・中国流のガバナンス ・監視役としての役員会 ・企業リーダーシップにとってのコーポレートガバナンス ・結論 ・巨富の創造者たちが語る「パートナーシップとしてのガバナンス」 第9章 独自性は何か、持続性があるのは何か ・学習の重要性 ・知識の呪い ・政府とビジネス ・ボス ・株主の立場 ・創業者の引退問題 ・中国人リーダーの教訓から欧米が学べること ・永続的なものは何か ・結論 ・巨富の創造者たちが語る独自性は何か、持続性があるのは何か 付録1 チャイナ・ウェイの成長 付録2 インタビューした中国人ビジネスリーダー 謝辞 参考文献 原注

-

-【気鋭のクリエイター5名が魅せる、美少女描画のテクニック!】 本書は気鋭のクリエイター5名による、美少女イラストメイキング集です。 掲載イラストはいずれも描き下ろし。また、それぞれ「テーマ」に基づいて制作されており、シチュエーションやイラスト全体の雰囲気があらかじめ設定してあります。 そのため解説部分についても、いわゆるメイキング然とした、作業を手順通りに紹介していくだけの内容ではありません。特別記事【キャラ魅せテクニック】では、「テーマ」を具体化していくための「質感表現」の技術や、クリエイターの個人的な「こだわり」、ツールや手法に左右されない「考え方」について、より踏み込んだ解説を行っています。 本文解説には、クリエイターそれぞれが試行錯誤する様子も盛り込まれています。プロがどういったところで悩み、どうやって解決していくのか、つぶさに見ていくことで、より実践的なテクニックや知識を学び取ることができるでしょう。 参加クリエイターのファンの方はもちろん、「雰囲気のある絵を描きたい!」「より女の子を魅力的に見せたい!」と思い悩む人に、おすすめの一冊です。 さらに、掲載イラストの参照用PSDデータがダウンロードできます。 〈クリエイター紹介〉 ●フカヒレ キャラクターメインのイラストで活動中。ぽにきゃんBOOKS『廃線上のアリス』装画、ヒーロー文庫『十歳の最強魔導師』装画、コンパイルハート『オメガクインテット』キャラクターデザインなどを担当。 ●咲良ゆき 『ライブレボルト』キャラ原案およびコミカライズ(連載中)、エンバウンド『温泉むすめ』キャラ原案、ディライトワークス『Fate/Grand Order』カードイラストなどを担当。 ●ひたきゆう 一二三書房『異世界でも無難に生きたい症候群』装画、ほかソーシャルゲームイラストなどを担当。 ●るいせんと ブロッコリー『Z/X-Zillions_of_enemy_X-』カードイラストなどを担当。 ●白井秀実 SEGA『CODE OF JOKER』カードイラスト、ブシロード『カードファイト!!ヴァンガード』、ブロッコリー『Z/X-Zillions_of_enemy_X-』カードイラスト、ほか書籍装画などを担当。

-

5.02017年は、「iPhone」が登場した2007年から数えて10年目となります。この間、世界の主要国ではスマートフォンの普及が順調に進み、日本でも利用率は60.2%に達しました(平成28年版情報通信白書)。過半数を占めるに至ったスマホは、激動の普及期から脱して、今後は穏やかな成長が続く成熟期に移行します。 そんな通信業界の2017年に向けた最大のテーマは「スマホの次」。すなわち新たな収益の芽を探し出すことにあります。IoT(Internet of Things)やAI(人工知能)、ビッグデータといった候補がいくつか出ていますが、しばらくは試行錯誤を重ねることになるでしょう。 本書は模索の時代を迎える通信業界のこの1年を振り返り、『日経コミュニケーション』と『テレコムインサイド』に掲載した特集や詳解、レポート、インタビュー、調査レポートを厳選して総編集しました。新手のサービス競争に突入した格安スマホ、0円端末の一斉廃止となし崩し的な復活、異業種参入がままならないNTT東西の光コラボ、そして約10年ぶりの大改正となった電気通信事業法など、2016年も通信業界は話題にこと欠かない1年でした。本書はこうしたニュースの裏側を詳しく解説し、通信事業者の内実に迫ります。

-

-

-

-※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。 また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 はじめての人でも大丈夫! これから始める人のフォトショ練習帳 本書は、サンプルデータを実際に操作しながら、Photoshop の基本の知識と技術、CC 2020 の新機能を体験できるように構成しました。 これまでPhotoshop に触れたことがない方でも大丈夫です。 誰でも最初から順番通りに読み進めることで無理なくレベルアップできます。 「基本編」では、Photoshop で使われる専門用語や機能の概要を学びます。 最初は理解できなくても書籍の後半の実践を行うことであらためて気づくことが多いと思うので、軽く読み流してかまいません。 この章は本書を通読した後に読み返すことで、より理解が深まると思います。 「修正編」では、画像修正について学びます。 いまいちな写りでも、映える写真に変えることができます。 また、グラフィック関係の仕事の現場でもノンプロ撮影の写真が多く使われており、修正スキルは特に重要です。 「加工編」では、創作に活かせる機能や技術を学びます。 面白いツールや便利な機能は、あなたの創作意欲を刺激することでしょう。 一部のトレーニングには、わずかな操作の違いで結果が大きく変わり、試行錯誤が必要な場面もあります。 見本と同じにする必要はなく、自分が考えたイメージに近づけば、それが正解です。 これから仕事や自己表現のツールとしてPhotoshop を使いたい方に、本書が少しでもお役に立てれば幸いです。 (本書「はじめに」より)

-

4.0

表示されていない作品があります

セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。

![Code as Creative Medium[コード・アズ・クリエイティブ・メディウム] 創造的なプログラミング教育のための実践ガイドブック](https://res.booklive.jp/20041348/001/thumbnail/S.jpg)

![ディープラーニングを支える技術——「正解」を導くメカニズム[技術基礎]](https://res.booklive.jp/1070148/001/thumbnail/S.jpg)

![Cプログラミング入門以前 [第2版]](https://res.booklive.jp/605519/001/thumbnail/S.jpg)

![Linux逆引き大全 555の極意 コマンド編 [第2版]](https://res.booklive.jp/317563/001/thumbnail/S.jpg)