腫瘍作品一覧

-

-

-

-規制当局の元審査官が、最新医薬品の審査報告書を読み解く 日本における、近年の医薬品開発と承認審査に関する情報を凝縮 日経バイオテクの人気コラム「審査報告書を読む」がついに書籍化。 医薬品医療機器総合機構(PMDA)で承認審査に携わった専門家9名が審査報告書を読み解き、話題の新薬について審査の論点を解説。低分子医薬品やバイオ医薬品、再生医療製品などの論点をわかりやすく詳説します。 生医療製品である自家培養軟骨「ジャック」、抗インターロイキン6受容体抗体である関節リウマチ治療薬「アクテムラ」や子宮頸癌ワクチン「サーバリックス」、入眠困難改善薬「ロゼレム」、アルツハイマー病治療薬「メマリー」、2型糖尿病治療薬「スーグラ」、悪性黒色腫治療薬「オプジーボ」など、日経バイオテク誌(2008年9月~2015年9月)に掲載された延べ87品目を収録。 本書の特長 ・公表された審査報告書を基に、審査の要点をコンパクトにまとめました。 ・審査報告書自体から読み取れない情報や、審査の論点となる課題の横断的分析、歴史的経緯など近年の医薬品開発と承認審査に関する情報を凝縮した1冊です。 【主な内容】 ■悪性腫瘍 21製品 ■精神疾患 21製品 ■神経疾患 8製品 ■感染症、ワクチン 9製品 ■骨・関節系疾患 5製品 ■循環器系、泌尿器系疾患 6製品 ■消化器系、内分泌・代謝系疾患 10製品 ■その他の疾患 7製品

-

-7,130円 (税込)目次 略語表 第1章 脳血管障害 脳(内)出血/佐久間 潤 SAH・脳動脈瘤の手術と画像診断/吉岡秀幸 ほか 脳動脈瘤の塞栓術のための画像診断/清末一路 ほか AVMの手術と画像診断/渡邉善一郎 AVMの塞栓術と画像診断/清末一路 ほか ガンマナイフ治療におけるAVMの画像診断/菊池泰裕 海綿状血管腫/戸村則昭 ほか 静脈性奇形/戸村則昭 ほか モヤモヤ病の画像診断と治療/沼澤真一 ほか 解離性動脈瘤(頭蓋内動脈解離)/渡邉善一郎 脳静脈血栓症/戸村則昭 ほか 脳梗塞/戸村則昭 ほか 第2章 脳腫瘍 毛様細胞性星細胞腫(Pilocytic astrocytoma)/笹島浩泰 多形黄色星細胞腫(pleomorphic xanthoastrocytoma, PXA(WHO grade II))/岡本浩一郎 ほか びまん性星細胞腫/戸村則昭 ほか 退形成性星細胞腫/後藤博美 膠芽腫/笹嶋寿郎 大脳神経膠腫症/戸村則昭 ほか 乏突起膠細胞系腫瘍(oligodendroglial tumors)/岡本浩一郎 ほか 上衣腫/後藤博美 脈絡叢腫瘍(choroid plexus tumor, CPT)/岡本浩一郎 ほか 脊索腫様膠腫(chordoid glioma(WHO grade II))/岡本浩一郎 ほか 胎芽異形成性神経上皮腫瘍(dysembryoplastic neuroepithelial tumor, DNT(WHO grade I))/岡本浩一郎 ほか 神経節膠腫/笹嶋寿郎 中枢性神経細胞腫/戸村則昭 ほか 髄芽腫/笹嶋寿郎 非定型奇形腫様/ラブドイド腫瘍/笹嶋寿郎 神経鞘腫/笹島浩泰 髄膜腫/後藤博美 脊索腫/齋藤 清 ほか 悪性リンパ腫/戸村則昭 ほか 頭蓋内胚細胞腫瘍/笹嶋寿郎 神経線維腫症Ⅰ型(neurofibromatosis typeⅠ, NF1)/岡本浩一郎 ほか 神経線維腫症Ⅱ型/後藤博美 血管芽腫/笹島浩泰 転移性脳腫瘍と放射線壊死の画像診断/成相 直 ほか 脳腫瘍の臨床におけるPET画像診断/成相 直 第3章 感染症 脳膿瘍/土屋一洋 ほか 髄膜炎/土屋一洋 ほか 硬膜下蓄膿/土屋一洋 ほか 硬膜外蓄膿/土屋一洋 ほか 第4章 機能性疾患 顔面痙攣/笹島浩泰 三叉神経痛/後藤博美 正常圧水頭症/後藤幸大 ほか 脳脊髄液漏出症/低髄液圧症候群/戸村則昭 ほか 第5章 外傷 急性硬膜外血腫/浅利 潤 急性硬膜下血腫/浅利 潤 慢性硬膜下血腫/浅利 潤 脳挫傷/浅利 潤 びまん性軸索損傷/土屋一洋 ほか 外傷性SAH/浅利 潤 執筆者一覧 編集者略歴

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介】 これからリハビリテーションを志す学生の方々、実際にリハビリテーションを担当しているメディカルスタッフ:看護師さん、介護・行政に携わっておられる方にとって有用な内容ですので、ぜひ手元に置いて疑問に思ったおりや、確認したいことがある際に手軽に開き、活用して頂きたい。 【著者略歴】 編著: 真柄 彰(まがら あきら) 新潟医療福祉大学リハビリテーション学部 教授 鴨下 博(かもした ひろし) 東京医療学院大学保健医療学部 前教授 【目次】 第1章 脳卒中・頭部外傷のリハビリテーション 1 脳卒中、頭部外傷のリハビリテーション評価 2 時期・障害レベルごとのアプローチ 第2章 摂食・嚥下のリハビリテーション 1 摂食嚥下障害 2 摂食嚥下機能評価 3 摂食嚥下リハビリテーション 第3章 脊髄損傷のリハビリテーション 1 脊髄損傷の評価と予後予測 2 急性期の合併症とその医学的管理について 3 慢性期にかけての合併症とその医学的管理について 第4章 障がい者スポーツ 1 障がい者のスポーツ 2 障がい者のスポーツの実際 第5章 中枢性疾患のリハビリテーション 1 パーキンソン病 2 脊髄小脳変性症 3 筋萎縮性側索硬化症 4 多発性硬化症 第6章 末梢神経疾患のリハビリテーション 1 末梢神経障害とは 2 代表的な末梢神経障害 第7章 筋疾患のリハビリテーション 1 筋疾患(ミオパチー) 2 Duchenne型筋ジストロフィーのリハビリテーション 第8章 小児のリハビリテーション 1 脳性麻痺 2 二分脊椎 第9章 循環器疾患のリハビリテーション 1 心臓リハビリテーション 2 運動プログラムの安全性 3 心不全のリハビリテーション 第10章 内部障害のリハビリテーション 1 呼吸器疾患 2 糖尿病 3 慢性腎臓病(CKD) 第11章 関節リウマチのリハビリテーション 1 関節リウマチの主要症候 2 診断と検査、評価 3 治療体系-トータルマネジメント 4 薬物療法 5 手術療法 6 リハビリテーション 第12章 切断のリハビリテーション 1 切断原因の変遷と動向 2 義足 3 義手 第13章 運動器疾患のリハビリテーション 1 骨折のリハビリテーション 2 変形性関節症 3 捻挫・靭帯損傷 第14章 装具療法 1 装具 2 上肢装具 3 下肢装具 4 体幹装具 第15章 悪性腫瘍(がん)のリハビリテーション 1 悪性腫瘍(がん)の基礎的理解 2 身体機能評価 3 対象となる障害 4 病期別のリハビリテーション 5.原発巣別のリハビリテーション 第16章 熱傷のリハビリテーション 1 熱傷の基礎的理解 2 熱傷のリハビリテーションの実際 付 録 参考資料 索 引

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介】 本書は、茨城県立医療大学の理学療法学科・作業療法学科の2年次に履修する「筋骨格障害と対応」の授業カリキュラムに準拠して作成されており全15コマからなる。理学療法士・作業療法士の国家試験を受けるために必要な内容が網羅されている。 近年の国家試験では、特に画像(単純X線、MRI、CT)や特徴的な図・写真を使用した問題が多数出題されており、テクニック重視の単なる机上の知識ではなく、より実践的で専門的な知識が要求されている。そのため、本書では、できるだけ多くの画像や図を掲載し、より実践的で臨床に即した内容に仕上げられている。また、章末には、茨城県立医療大学で過去に出題された学期末試験問題、整形外科領域の国家試験問題9年分を掲載し、簡単な解説も記した。これらの問題を解くことでより理解を深める工夫がされている。 筋骨格障害を理解するために、理学療法学・作業療法学を学ぶ学生はもちろん理学療法士・作業療法士の皆様にも最適の書である。 【著者略歴】 監修:和田野 安良(わだの やすよし) 茨城県立医療大学 名誉教授 著:六崎 裕高(むつざき ひろたか) 茨城県立医療大学 教授 【目次】 第1章 運動器の構造と機能 1 骨・関節の構造と機能 2 関節の構造と機能 3 神経の構造と機能 4 骨格筋の構造と機能 5 腱の構造と機能 6 靭帯の構造と機能 第2章 頚椎・腰椎障害と対応 1 脊椎の構造と機能 2 脊椎の障害 第3章 上肢障害の特性と対応 1 肩甲帯の構造と機能 2. 肩甲帯の障害 3 肘・前腕部の構造と機能 4 肘・前腕部の障害 5 手関節・手部の構造と機能 6 手関節・手部の障害 第4章 下肢障害の特性と対応 1 股関節・大腿部の構造と機能 2 股関節・大腿部の障害 3 膝関節・下腿部の構造と機能 4 膝関節・下腿部の障害 5 足関節・足部の構造と機能 6 足関節・足部の障害 7 絞扼性神経障害 第5章 筋骨格系感染症と対応 1 骨・関節感染症(細菌性) 第6章 関節障害と対応 1 関節の障害 2 関節の手術 第7章 四肢循環障害と対応 1 四肢の動静脈障害 第8章 筋骨格系腫瘍と対応 1 腫瘍総論 2 骨腫瘍 第9章 救急・外傷処置の特性と対応 1 救命医療 2 外傷 第10章 骨折、脱臼、捻挫の特性と対応 1 骨折 2 捻挫、靭帯損傷、脱臼、軟部組織損傷 第11章 上肢外傷と対応 1 上肢帯部の外傷 2 肩関節部の外傷 3 上腕部の外傷 4 肘関節部の外傷 5 前腕の外傷 6 手の外傷 7 腕神経叢損傷 第12章 下肢外傷と対応 1 骨盤・股関節部の外傷 2 大腿部の外傷 3 膝関節部の外傷 4 下腿部の外傷 5 足関節・足部の外傷 第13章 脊椎・脊髄損傷と対応 1 脊椎損傷(脊柱の損傷) 2 脊髄損傷 3 脊髄の奇形・形態異常 第14章 神経・筋疾患と対応 1 筋ジストロフィー 2 脳性麻痺 3 パーキンソン病 4 筋萎縮性側索硬化症 総合問題 参考文献 索引

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 高齢者を遊びのない世界に閉じ込める医療ではなく、一緒に「生きる」を楽しむべきではないか。そんな思いを実践した、高齢者診療や緩和ケアの取り組み方を紹介します。 川崎市立井田病院の診療システムは、腫瘍内科・緩和ケア・在宅部門を、ひとつの科(ケアセンター科)で担当します。患者や家族には、「抗癌剤を始めてから最期の時まで、私たちがあなたと最期まで一緒にいますよ」と言える仕組みを作っています。 高齢者診療を楽しみながら行う宮森氏の経験に基く言葉や技術を中心に、この考えを支えるエビデンスを綴ります。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 《講談社 地図帳シリーズ》 【小児疾患のすべてを初めてカラーアトラス化】 発育期の〈からだ〉と〈病気〉がわかる! こどもの病気の特徴、こどもに多い症状の見方・考え方、病気の全体像を含め徹底図解でやさしく解説。 こどもに多い事故と対応も。 大好評の地図帳シリーズ第5弾! 本書は、“こどもの病気”の本質をふまえ、おもに乳児期以降の主要な疾患の原因、発病のしくみ、病気の状態、経過などを端的に把握できるように、カラーイラストや図版、写真を多用してわかりやすく図解しています。 とくにからだのしくみや病気の状態を可能な限り正確に描き記述することを心がけました。 一目で病気の全体像が概観でき、からだの構造・はたらきと病気との関係や病理像が読みとれ、おのずと“こどもの病気”を理解する上に必要な最低限の医学知識が得られる構成になっています。 《本書の特色と内容》 ●こどもの病気の特徴――早わかり ●こどもに多い主要症状の見方・考え方 ●日常よくみられる代表的な病気の全体像を徹底図解――観察のポイントと対応も充実 ●こどもに多い事故と対応――なにをすべきか、なにをしてはならないか ●現行予防接種一覧 《本書の主要なもくじ》 1.発達と症状・病気 2.頭とくびの病気 〔脳・神経の病気〕 〔眼・耳・鼻の病気〕 〔口・のどの病気〕 3.胸部の病気 〔気管・気管支・肺の病気〕 〔心臓の病気〕 4.腹部の病気 〔胃・腸・肝臓の病気〕 〔腎臓・尿路・泌尿器の病気〕 5.全身の病気 〔感染症・皮膚・免疫・アレルギーの病気〕 〔精神・循環・血液・造血器の病気〕 〔栄養・代謝・内分泌の病気〕 〔骨・関節・筋肉の病気と腫瘍〕 6.こどもの事故と対応 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。

-

4.01巻3,982円 (税込)※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ディープラーニングの重要な基礎概念と、PyTorchを用いたディープラーニングの実装方法について、細部まで掘り下げて解説。限られたデータでニューラルネットワークを訓練する方法、訓練済みモデルのデプロイ方法など『ディープラーニング・プロジェクトのベストプラクティス』を提示します。 ・ディープラーニングのメカニズムを解説 ・Jupyter Notebook上でサンプルコードを実行 ・PyTorchを用いたモデル訓練の実施 ・実データを使用するプロジェクトをベースに実践的解説 ・本番環境へのさまざまなモデルデプロイ方法 PyTorchで実際にどのように組み込まれて実現されているのか、細部まで掘り下げた解説をしていますのでディープラーニングの活用を目指している開発者や詳しく知りたい方におすすめです。 Manning Publications『Deep Learning with PyTorch』の翻訳書 第1部 PyTorchの基礎 第1章 ディープラーニングとPyTorchの概要 第2章 訓練済みモデルの利用方法 第3章 PyTorchにおけるテンソルの扱い方 第4章 さまざまなデータをPyTorchテンソルで表現する方法 第5章 ディープラーニングの学習メカニズム 第6章 ニューラルネットワーク入門 第7章 画像分類モデルの構築 第8章 畳み込み(Convolution) 第2部 ディープラーニングの実践プロジェクト:肺がんの早期発見 第9章 肺がん早期発見プロジェクトの解説 第10章 LUNAデータをPyTorchデータセットに変換 第11章 結節候補を画像分類するモデルの構築 第12章 評価指標とデータ拡張を用いたモデルの改善 第13章 セグメンテーションを用いた結節の発見 第14章 結節・腫瘍解析システムの全体を構築 第3部 デプロイメント(Deployment) 第15章 本番環境にモデルをデプロイする方法

-

4.5■その治療、患者の利益になっていますか? この本は、レベルの低い医療批判本ではなく、 腫瘍内科医によるこれからのがん医療の未来へ向けての提言だ ――日本医科大学武蔵小杉病院・勝俣範之氏推薦 昨今無数に登場しては話題を集める「がんの新薬」は一般社会から高い期待を受けている。しかし、その効果はしばし誇大に説明され、現実を大きく超えた期待を呼び起こしてしまう―― 人びとのがん治療のとらえ方が歪めさせ〈悪いがん治療〉に導いてしまう要因とは何か? 現役の腫瘍内科医が、医薬品開発・医薬品行政の根本的な問題を明らかにし、医学で言われる「エビデンス重視」に警鐘を鳴らしながら、患者にとっての真の利益とは何かを考える。

-

5.0「がんは進化のプロセスそのものである」。無軌道に見えていたがん細胞のふるまいも、進化という観点から見れば理に適っている。がんの根絶をしゃにむに目指すのではない、がん細胞を「手なずける」という新しいパラダイムについて、進化生物学は原理的な理解をもたらしてくれる。著者は、この新しい領域を開拓する研究者の一人。進化の視点の基本から説き起こし、協力し合う細胞共同体としての身体の動態や、その中で《裏切り》の生存戦略を選び取るがん細胞の生態を浮かび上がらせる。身体にとって、がん細胞の抑制はつねに大事なものとのトレードオフだ。そんな利害のせめぎあいを分析することにたけた進化生物学の視点から、がんの発生や進展を、あるいは遺伝子ネットワークや免疫系との関係を見直せば、たくさんのフレッシュな知見と問いが湧いてくる。そして最後に話題は新たな角度からの治療へと及ぶ。がんの発生は、サボテンからヒトまで、ほとんどの多細胞生物に見られるきわめて根源的な現象だ。細胞生物学、腫瘍学から臨床にわたる、様々な個別の分野で蓄積されてきたがんの理解全体に対して、進化生物学はそれらをより基盤的なレベルで支える観点を提供していくことになるだろう。その本質に触れて、学べる一冊だ。

-

5.0曲がった背中が伸び、腫瘍が消えてなくなる――「キリスト以来最大の霊的治療家」、「霊的治療家の最高峰」と讃えられるハリー・エドワーズ(Harry Edwards 1893-1976)が、みずからの驚異的な治療の数々について語った衝撃の書。現代医学では治療不可能とされ、医者に匙を投げられた難病・奇病の患者たちが、彼の治療を受けると嘘のように治ってしまう。この奇跡は、ハリー・エドワーズ治療院を訪れた患者だけでなく、手紙のやりとりでの治療(遠隔治療)を受けた患者にも起こる。 本書では、これらの治療例を紹介するとともに、霊的治療の具体的な概念・方法についても詳しく言及している。霊的治療を実践している人、これから学ぼうとしている人も含め、スピリチュアリズムに興味を持つすべての人必読の一冊。

-

-◎ 昨年度に発売された新薬のまるわかり解説が、早くも登場 ◎ 新薬でも、もう慌てない。簡単明解なワンポイント解説が好評 ◎ 服薬指導にすぐ役立つ実際例が、そのまま使える 医薬品ライフタイムマネジメントセンターが主催する、薬剤師の生涯教育講座で人気の新薬解説。東大 澤田教授らが、2014年4月~2015年2月に発売された新薬から、主要な30品目をピックアップ。新薬の特徴や類薬比較、処方監査、疑義照会、服薬指導のポイントを、わかりやすく具体例を使って詳解しています。 日常業務に不可欠な新薬情報をコンパクトにまとめています。澤田先生からの一言アドバイスも好評です。 <主な新薬> ● COPD治療配合薬 「アノーロエリプタ7吸入用」 ● 2型糖尿病治療薬 「カナグル錠 100mg」「ジャディアンス錠 10mg、25mg」 ● 前立腺癌治療薬 「イクスタンジカプセル 40mg」 ● 抗血小板薬 「エフィエント錠 3.75mg、5mg」 ● スギ花粉症の減感作療法薬 「シダトレンスギ花粉舌下液 200JAU/mLボトル、2,000JAU/mLボトル、2,000JAU/mLパック」 ● 抗悪性腫瘍薬(BRAF阻害薬) 「ゼルボラフ錠 240mg」 ● 不眠症治療薬 「ベルソムラ錠 15mg、20mg」 ● 抗悪性腫瘍薬 「ロンサーフ配合錠 T15、T20」、ほか

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ウサギを飼っている家庭に一冊は置いておきたい《ウサギ版・家庭の医学》。 食事や体のケア、コミュニケーションなどウサギを健康に飼うためのポイント、 知っておきたい検査や治療、薬の知識、家庭での看護や高齢ウサギのケアなどを紹介。 ウサギにみられる病気(歯、消化器、呼吸器、泌尿器、生殖器、皮膚、目、耳、神経性、腫瘍、外傷、行動の異常など)を、ウサギに詳しい獣医師の監修により、わかりやすく解説します。 ※この本は、2008年5月刊行の「よくわかるウサギの健康と病気」を増補改訂したものです。

-

-医学生、研修医、診療放射線科学生ならコレ! みんなが持っている画像診断の本。 画像診断学だけではなく、放射線治療学・放射線基礎医学を含む全領域を網羅! 卒試や国試、ポリクリ、さらに卒後臨床研修にも対応できる、医学生・研修医必携の書に仕上がりました。充実した内容、見やすい構成、てごろなサイズ感で画像検索にも役立つ、放射線医学、画像診断に関わる人にとって、まさに「ベストな1冊」です。 【目次】 Ⅰ 画像解剖学 Ⅱ 検査法と読影の基本 Ⅲ 頭部 頸部 肺・縦隔 心・大血管 消化管 肝・胆・膵 泌尿器・生殖器 脊椎・脊髄 骨関節・軟部 Ⅳ 核医学 Ⅴ 放射線基礎医学・放射線腫瘍学 【著者】 百島祐貴 慶應義塾大学病院予防医療センター副センター長.医学博士,放射線科専門医,PET核医学認定医.代表的な著書「画像診断コンパクトナビ」(医学教育出版社, 2015),「ペニシリンはクシャミが生んだ大発見」(平凡社, 2008),「画像診断のトリビア」(中外医学社, 2011),翻訳書「アトミックアクシデント」(医学教育出版社, 2017),「一目でわかるMRI超ベーシック」(メディカル・サイエンス・インターナショナル, 2017).

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 普段飲んでいる薬が、どうやって生まれたのか、どのように作用するのか、気になったことはありませんか? やさしい語り口と、たくさんの絵と図ですっきりわかります。薬の基礎知識から、器官別にみた薬理作用まで徹底解説! 薬学生や、学びなおしたい薬剤師はもちろんのこと、一般の方にもおすすめです。 ≪目次≫ 序章 毒から見た薬・薬から見た毒 薬毒同源/人類と薬と毒の関係小史 第1章 医薬品の基本 薬物と薬剤の違い/薬や毒の分類/薬の3つの名前/薬の作用と副作用/医薬品の添付文書における副作用の記載例/ジェネリック医薬品/薬剤師と登録販売者 第2章 薬が作用するしくみの基礎 受容体とは何か/生体内の情報伝達物質/薬物の体内動態/薬の代謝と排泄/医薬品と食品の相互作用 第3章 体内への薬の入り方 経口/注射と座薬/浣腸/点眼と点鼻/吸入と皮膚からの浸透/徐放錠 第4章 自律神経系に作用する薬 自律神経系の情報伝達機構/自律神経興奮薬と遮断薬 第5章 体性神経系に作用する薬 体性神経系の刺激伝達/筋弛緩薬/筋疾患や関節痛の薬 第6章 中枢神経系に作用する薬 中枢神経系の形態と機能/全身麻酔薬/催眠薬/鎮痛薬/抗てんかん薬/向精神薬/アルツハイマー病治療薬 第7章 循環器・血液系に作用する薬 高血圧治療薬/虚血性心疾患治療薬/心不全治療薬・強心薬/抗不整脈薬/血管拡張薬/貧血治療薬/血液凝固薬・止血薬/抗凝固薬・抗血栓薬/白血病治療薬 第8章 呼吸器・消化器系に作用する薬 気管支喘息治療薬/抗ヒスタミン薬/胃酸中和薬/花粉症治療薬/胃・十二指腸潰瘍治療薬/制吐薬/腸に作用する薬・下剤 第9章 代謝系に作用する薬 糖尿病治療薬/高脂血症治療薬/痛風・高尿酸血症治療薬/骨粗鬆症治療薬/酵素阻害薬/利尿薬 第10章 これら以外に作用する薬 免疫抑制薬/免疫強化薬/解熱薬/点眼薬/皮膚疾患治療薬/排尿障害治療薬/子宮収縮薬/ED治療薬/避妊薬/局所麻酔薬/抗菌薬/抗ウイルス薬/悪性腫瘍に用いる薬/解毒薬/発毛促進薬/ヨウ素と甲状腺ホルモン ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。

-

-カラー化し、最新情報を追加した改訂版。 病理学教室って何をしているところ? 良性か悪性の腫瘍かって、どう判断するの? 基本事項の習得に役立つまとめ付き。実力も身につく「病理学の入門書」。

-

4.5カラー化し、最新の知見を盛り込んだ待望の改訂版。キャラクターと共に免疫の複雑な仕組みがすらすら理解できます。ボリュームアップし、より深く学べるようになりました。トル様受容体?マスト細胞?チェックポイント阻害?免疫応答の基本骨格から、さまざまな疾患との関係まで、しっかり学べる入門書。医学生から一般まで、はじめて免疫学を学ぶ人のために。 予備知識は何もいりません。【目次】序曲 免疫学―その誕生と謎第1部 病原体との合戦 自然免疫応答と適応免疫応答の二重奏 第1部への前奏曲 自然免疫応答と適応免疫応答 第1幕 免疫応答の基本骨格 細菌との戦い 第2幕 免疫応答の導火線 パターン認識受容体 第3幕 「私」が「私」でなくなる?! ウイルスと戦う作戦第2部「自己」と「非自己」のからくり B細胞とT細胞の秘密 第4幕 私の敵は数え切れない 遺伝子の切り貼りという離れわざ 第5幕 ハシカに二度かかりにくいのはなぜ? 免疫は記憶する 第6幕 免疫はどうして自分を攻撃しないのか? 前編 「私」を教育する恐怖の胸腺学校 第7幕 免疫はどうして自分を攻撃しないのか? 後編 自分に「寛容」とは? 第8幕 母と子の免疫学 抗体が細胞の中を横切る物語第3部 臨床免疫学序説 さまざまな疾患とのかかわり 第3部への前奏曲 臨床免疫の地図帳 第9幕 適応免疫応答の過剰 まだ謎の多いアレルギーの話 第10幕 自然免疫応答の過剰 おこったら怖いマクロファージ 第11幕 自然免疫応答と適応免疫応答の過剰 さまざまな側面をもつ関節リウマチ 第12幕 腫瘍免疫の話 逆手に取られた免疫学的寛容 第13幕 エイズウイルスの話 免疫応答を根底から破壊するウイルス 間奏曲 「真理という大海原」―ニュートンの言葉より 第14幕 フィナーレ 生命の技法 免疫担当細胞たちの生い立ちの秘密 後奏曲 免疫学はどこに向かうのか?

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ●粒子線治療について知りたい患者さん・ご家族に 粒子線を使用したがん治療は比較的新しい技術です。効果が高く、副作用が少ないと期待される反面、治療を受けられる施設が限られ、また費用が高額であるなど課題を残します。 しかし、年々治療施設は増え、健康保険を使って受けられる治療の範囲も広がってきています。研究が進み、副作用や効果の面で粒子線治療が向かない疾患もある一方、照射技術の研究、開発によりその課題をカバーできることもあります。本書では、粒子線治療の最新の知識と、実際に治療を受ける際の注意、粒子線が適応となる疾患、粒子線治療施設の情報などを放射線治療、粒子線治療に携わる医師・関係者によって詳しく紹介しています。

-

3.8今なお 城をさ迷う幽霊たちの物語の中に、 英国の歴史を読み解く鍵がある 英国においては、言ってみれば先住者である幽霊たちを追い出すという発想は一般的ではないようだ。日本のように、視たら祟られる、呪われる、というような話はほとんどなく、英国の幽霊はほとんどの場合、ただそこにいるだけだ。悪さをするわけでもないなら共存しよう、というのが英国人の考えらしい。むしろ、歴史を体現する存在である幽霊に親しみを感じ、価値を見出す向きすらある。(中略) 幽霊を恐れながらも尊重しようという英国人の姿勢からは、幽霊は歴史的事実に基づく存在であり、民衆の共感、同情、尊敬の念によってこの世にとどめられているものであるとする、彼らの幽霊に対する意識が見てとれる。 ――「CASE1 ウィンザー城と25人の幽霊」より抜粋 幽霊は英国の歴史を背負って現れる。 ハットフィールド・ハウスではエリザベス1世が少女の姿で現れる。 彼女が25歳で英国女王に即位する前の日々を過ごした、穏やかな記憶が残る場所だからだ。 エリザベス1世の母アン・ブーリンは、ロンドン塔を首のない姿で徘徊する。 ヘンリー8世がアンと離婚したいがために、彼女に姦淫罪を着せてロンドン塔で斬首したのだ。 男児欲しさに六回結婚し、妻を二度処刑したヘンリー8世は、埋葬されたウィンザー城内で足を引きずりながら歩き回っている。 晩年の彼は足の腫瘍に苦しみ、肥満した身体を引きずって移動したのだ。 幽霊を恐れず、追い出さず、寄り添う民衆の意識が彼らを城にとどめている。 幽霊を幽霊たらしめている背景をひも解くことで、英国の歴史が見えてくる。 ロンドン生まれの小説家・織守きょうや氏が英国の幽霊と城にまつわる歴史と、そこに隠された秘密を紐解いていく。 数多の英国の住宅を訪問し、その魅力を描いてきた山田佳世子氏がイラストで幽霊城を物語る。 英国の歴史の扉を開ける鍵となる一冊。 建築史家の中島智章氏による幽霊城の解説つき。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 薬理学が苦手な人の救世主! 動態や剤形などの基礎知識から、系統別の薬の作用機序まで、穴埋め問題を 解きながら1テーマ10分で効率よく学習できる。やさしい解説とフルカラーのイラストで楽しく学ぼう! 《目次》 Chapter1 作用機序、治療機序、薬物動態、剤形 01作用機序 02治療機序 03情報伝達系 04薬物動態1 05薬物動態2 06剤形 07薬物療法 Chapter2 末梢神経系に作用する薬 08自律神経系総論 09交感神経作動薬 10交感神経遮断薬 11副交感神経作動薬、副交感神経遮断薬 12自律神経節とニコチン受容体 13筋弛緩薬 14局所麻酔薬 Chapter3 中枢神経系に作用する薬 15中枢神経系概要 16全身麻酔薬 17睡眠薬、抗不安薬 18抗てんかん薬 19鎮痛薬1 20鎮痛薬2 21抗精神病薬 22抗うつ薬、気分安定薬 23パーキンソン病治療薬 24認知症治療薬 25薬物乱用と薬物依存症 Chapter4 循環器・血液系に作用する薬 26循環器系概要 27血管拡張薬 28高血圧と降圧薬 29虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)治療薬 30心不全治療薬 31抗不整脈薬 32利尿薬 33体液と輸液 34貧血治療薬と造血因子 35止血薬、抗血栓薬 Chapter5 呼吸器・消化器系に作用する薬 36気管支喘息治療薬 37抗ヒスタミン薬 38花粉症治療薬 39胃・十二指腸潰傷治療薬 40催吐薬、制吐薬 41腸に作用する薬 Chapter6 代謝・内分泌疾患治療薬 42糖尿病治療薬 43脂質異常症治療薬 44肥満治療薬 45痛風・高尿酸血症治療薬 46骨粗鬆症治療薬 47視床下部・下垂体ホルモン 48甲状腺疾患治療薬 49副腎皮質ホルモン 50女性ホルモン関連薬 51男性ホルモン関連薬 Chapter7 その他の器官系に作用する薬 52免疫抑制薬 53免疫賦活薬 54点眼剤、眼軟膏 55緑内障治療薬 56皮膚疾患治療薬 57メニエール病・内リンパ水腫 58排尿障害治療薬 59子宮収縮・収縮抑制薬 60ED治療薬、生活改善薬 61抗菌薬の使用と注意点 62抗ウイルス薬 63抗悪性腫瘍薬 64急性薬物中毒の治療 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。

-

-【内容紹介】 全米で23万部のベストセラー! 世界22カ国以上で翻訳出版されたがん研究者の待望の最新刊!! がんから奇跡的な回復を遂げた劇的寛解者の症例を1500以上分析してわかった10の治癒要因とは―― 余命宣告された人たちはどのようにして、1年後に元気に、診断前よりも健康になることができたのか? がんの寛解(根治)は、統計的にはありえないとされ、近年まで研究や検証されてきませんでした。 これを疑問に感じたアメリカの統合腫瘍学者が、医学的に検証され医学雑誌に掲載された1000以上の自然寛解を分析。 さらに、劇的寛解を成し遂げた世界中の数百人ものがんサバイバーたちに綿密なインタビューをおこなったところ、劇的寛解者たちに共通する10の治癒要因があることがわかりました。 多くのがんサバイバーたちは、この10の治癒要因以外の方法も試していましたが、彼らはみな10の要因をすべて用いていて、それが劇的寛解の土台となっていたのです。 さらに、この10の治癒要因はがんだけでなく、自己免疫疾患や難病など、ほかの病気の回復や予防にも効果があることもわかってきました。 がんやそれ以外の困難な病気に苦しんでいるすべての人に劇的な希望をもたらす1冊。 【著者紹介】 [著]ケリー・ターナー(Kelly A. Turner, Ph.D.) ニューヨーク・タイムズ紙でベストセラーとなった『Radical Hope』と『Radical Remission』の著者で、現在22カ国語に翻訳されている。ハーバード大学で学士号、カリフォルニア大学バークレー校で博士号を取得。RadicalRemission.comのRadical Remission Projectの創設者であり、患者やその愛する人のために、コースやワークショップ、治癒の物語の無料データベースを提供している。また、劇的寛解に関する科学的研究を促進することを使命とする非営利団体、ラディカル・リミッション財団の創設者であり、劇的寛解に関するドキュメンタリー番組『Radical Remission』の監督兼プロデューサーでもある。 [著]トレイシー・ホワイト(Tracy White) 本書の共著者。2016年に再発性子宮頸がんと診断され、医師から余命15カ月を宣告される。それ以前は一流雑誌やウェブサイトのマーケティング担当重役として成功を収めた。ウェルネスをテーマにしたライター、講演者、講師として、トレイシーはSheKnows、SurvivorNet、Elephant Journalに寄稿してきた。オメガ・インスティテュート、T.E.A.L.、SHAREなどでワークショップを開き、講演をおこなった。トレイシーは、医師から今後死ぬだろうと宣告されたあと、さらに2年半を見事に生き抜き、その間に本書を共著し、息子や夫と過ごしたその余生を大切にしている。 [訳]佐々木 加奈子(ささき・かなこ) 2001 年に米国 Ithaca College (BA ジャーナリズム)を卒業し、2004 年に School of Visual Arts(MFA)を修了。2006年、英国 Royal College of Art に留学。以後 10 年間ニューヨークを拠点に、写真や映像を用いてアート活動をおこなってきた(詳細はwww.kanakosasaki.com)。その後、2011 年の震災を機に帰国し、東北大学大学院情報科学研究科にて社会学を学び、博士号(学術)を取得。2020年に乳がんに罹患したことをきっかけに、がん経験者のウェルビーイング向上のためにコラージュなどのアートワークショップを開催しながら、自己表現によるエンパワーメントと回復可能性について研究を進めている(詳細はwww.lifeisdramatic.net)。さらに、本書との出会いがきっかけとなり、ラディカル・リミッション認定のワークショップ講師となりmy unicornを運営。 【目次抜粋】 はじめに 第1章 運動を生涯の習慣にする 第2章 スピリチュアルなつながりを深める 第3章 自分自身に力を与える 第4章 ポジティブな感情を高める 第5章 直感に従う 第6章 抑圧された感情を解放する 第7章 食生活を変える 第8章 ハーブとサプリメントを活用する 第9章 生きる強い理由を持つ 第10章 周囲の支えを受け入れる

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 免疫学理論に基づいた、 1.猫ごはんの工夫 2.内臓ケア(ヒーリング) 3.筋肉ケア(マッサージ) で、うちの子を病気にさせない強い猫ちゃんに育てることが叶います。 猫は犬と違い見知らぬ人に簡単にお腹や筋肉を触らせてくれません。 そこで飼い主さんがやってあげる必要がある1.2.3の具体的な方法を駆使して、 元気で長生きする猫ちゃんとの暮らしができます。 ごはんだけ、マッサージだけ、ヒーリングだけの本はありますが、 1つだけでは猫の寿命は延ばしてあげられません。 免疫学理論は猫にも人にも共通です。 病気にならないように予防をしてあげたり、 体調不良のほんの小さな芽のうちにケアをしてあげたら元気に長生きできますが、 猫は、自分で自分の健康管理はできません。 猫が健康に寿命をまっとうできるかは、 飼い主さんの手にゆだねられています。 ■猫の3大死亡原因 ガン(悪性腫瘍)、賢不全・FIP(猫伝染性原膜炎) 本書を書いた理由の1つは、 全ての飼い猫が病気にならないように、 健康な時からおうちでケアをしてあげて、 猫の死因の第一位が「老衰」になってほしいという想いからです。 そこで、免疫学理論で猫が病気になる体の仕組を調べ、それを反対に遡ることで、 猫が病気にならない強い体に育てるニャンズケアを編み出しました。 本書ではおうちで飼い主さんがしてあげる5つの具体的な方法を解説しました。 ニャンズケアをふだんの生活に取り入れることで、 あなたと猫ちゃんのすばらしい未来が開けることを願っています。 ■目次 ●序章 免疫学理論~ニャンズケアとストレス~ ・健康寿命を伸ばすための基礎知識① 猫が受けるストレス 猫の寿命を短くする3つのSとは/飼い主さんのSTRESS/猫自身のSTRESS 猫の細胞を受けるSTRESS/ストレスを無視し続けること ・健康寿命を延ばすための基礎知識② 腸内環境を整える 猫のストレスと腸内環境の関係/どうしてあげたらよいの? ・健康寿命を延ばすための基礎知識③ 交感神経と副交感神経 細胞が毎日受けるストレスを解消する方法とは? ●ケア1 ニャンズごはん ●ケア2 ニャンズマッサージ ●ケア3 ニャンズヒーリング ●ケア4・5 腸内環境改善ケア・口内環境改善ケア ・猫の飼い主さん お悩み回答集 吐くお悩み/ブラッシングは必須ですか?/テフロンの害/置きエサはした方が良いの? 猫にシャンプーは必要ですか?/柔軟剤や洗濯洗剤の香害にも注意/猫にしつけはできますか? ・ニャンズケアを実践してみたら 飼い主さんの体験談 ■著者 町野由布子(まちの ゆうこ) 一般社団法人日本ペットケア協会 代表理事 私立わんにゃん学園学園長

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 子宮頸がんや子宮体がん、卵巣がんなど女性特有のがんは、ほかの臓器のがんに比べ、やや若い世代で発症することが少なくありません。さらに、これらは生殖にかかわる臓器、女性性を支える臓器であるという特徴があります。子宮や卵巣を取り去ることにより、その機能は少なからず失われる可能性があり、とりわけ妊娠できる力=妊孕性の問題は、患者さんによっては、治療後の生活にも大きくかかわってきます。 本書では、最先端の研究が進む検査・診断法や治療法の動向、治験・臨床試験による有効な分子標的薬の最新知見を紹介するとともに、がんゲノム研究や遺伝性腫瘍の取り組みについても紹介しています。また、治療後のQOLを高めるための心身の苦痛すべてに対応する緩和ケアの重要性に着目し、さまざまな視点から解説しています。 国がん中央病院における子宮がん、卵巣がんの最先端治療がわかる1冊。安心して治療に臨むためにお役立てください。

-

-鼻の病気で悩んでいる人が増えています アレルギー性鼻炎や慢性副鼻腔炎――くしゃみ、鼻水、鼻づまり 病院へ行くと2時間待ちの1分診療 終わりのない治療をこの本がスッキリ解決します! 【本書目次】 改訂にあたって はじめに 【図解1】アレルギー性鼻炎のタイプと副鼻腔炎の見分け方 【図解2】重症度と治療のタイミングを知っておく 【図解3】アレルギー性鼻炎の治療法 【図解4】鼻の不調がさまざまな病気を引き寄せる 第1章 アレルギー性鼻炎 症状が進むとこんなに怖い 【病気を知る前に】 1分診療が続いているあなたへ 【診療で感じる疑問と不安(1)】 鼻の中で何が起こっているの? 【診療で感じる疑問と不安(2)】 症状の重症度はどう決めるの? 【診療で感じる疑問と不安(3)】 治っているか、治っていないのか分からない 【診療で感じる疑問と不安(4)】 いま受けている治療がベストなの? 【診療で感じる疑問と不安(5)】 アレルギー性鼻炎にまちがいない? 【放っておいてはいけない理由(1)】 アレルギー性鼻炎を治さないと損をする 【放っておいてはいけない理由(2)】 その不調は耳鼻科でなければ治らない!? 【放っておいてはいけない理由(3)】 患者に負担をかけない鼻の手術法が主流 [コラム] ネブライザーについて 第2章 アレルギー性鼻炎 つらい症状の原因と検査を知ろう 【アレルギー性鼻炎の基本(1)】 そもそもアレルギー性鼻炎とは? 【アレルギー性鼻炎の基本(2)】 季節性と通年性がある 【アレルギー性鼻炎の基本(3)】 なぜアレルギー反応が起こるのか 【アレルギー性鼻炎の基本(4)】 抗原しだいで症状は1年中続く 【アレルギー性鼻炎の基本(5)】 発症する人しない人 【アレルギー性鼻炎の症状(1)】 アレルギー性鼻炎のつらい三大症状 【アレルギー性鼻炎の症状(2)】 アレルギー反応で鼻水が過剰に分泌される 【アレルギー性鼻炎の症状(3)】 不快な鼻づまりはどうして起こるのか 【診断基準(1)】 受診前に知っておくべきこと 【診断基準(2)】 受診前にこれだけは準備しておこう 【診断基準(3)】 問診で聞かれることは? 【診断基準(4)】 どんな検査で診断が確定するのか 第3章 アレルギー性鼻炎 4種類の治療法とその効果 【治療の基本(1)】 アレルギー性鼻炎の治療は四つある 【治療の基本(2)】 「重症度」と「病型」、「通年性」と「季節性」で治療が変わる 【[治療1] 薬物療法】 薬物療法の基本 薬は効果と即効性・副作用から選ぶ 【[治療1] 薬物療法】 抗ヒスタミン薬(1)― 自分に合う「抗ヒスタミン薬」を見つけよう 【[治療1] 薬物療法】 抗ヒスタミン薬(2)― 第1世代から第2世代へと開発が進んだ抗ヒスタミン薬 【[治療1] 薬物療法】 抗ヒスタミン薬(3)― 最強・最適の抗ヒスタミン薬を見つけよう 【[治療1] 薬物療法】 抗ロイコトリエン薬― 鼻づまりが強いなら「抗ロイコトリエン薬」 【[治療1] 薬物療法】 鼻噴霧用ステロイド薬― これからの治療の中心になる鼻噴霧用ステロイド 【[治療1] 薬物療法】 経口ステロイド薬― よく効くが副作用もある経口ステロイド 【[治療1] 薬物療法】 点鼻用・経口血管収縮薬― 市販薬にも配合されている血管収縮薬は注意が必要 [コラム] 抗ヒスタミン薬をどう処方するか 【[治療1] 薬物療法】 そのほかの薬剤― 選択肢が広がるアレルギー性鼻炎薬 【[治療1] 薬物療法】 漢方薬― 「漢方薬に副作用がない」は大きな誤解 アレルギー性鼻炎の薬一覧 【[治療1] 薬物療法】 薬物療法のまとめー 治療薬を、効果・即効性・副作用でそれぞれ比較 【[治療1] 薬物療法】 薬の選び方― どっちを選ぶ? 先発薬と後発薬、市販薬と処方薬 【[治療1] 薬物療法】 薬の処方のしかたー 薬の処方はオーダーメイド 【[治療2] アレルゲン免疫療法】 アレルゲン免疫療法の基本― アレルギー体質を根本から改善する「免疫療法」 【[治療2] アレルゲン免疫療法】 アレルゲン免疫療法の効果― 免疫療法の効果と注意すべきこと 【[治療2] アレルゲン免疫療法】 アレルゲン免疫療法の方法(1)― 抗原を注射する「皮下免疫療法」 【[治療2] アレルゲン免疫療法】 アレルゲン免疫療法の方法(2)― 自宅でもできる「舌下免疫療法」 【[治療3] 手術療法】 手術療法の基本(1)― 「手術療法」は最新の有効治療法 【[治療3] 手術療法】 手術療法の基本(2)― こんな人に手術は向いている 【[治療3] 手術療法】 手術療法の基本(3)― 鼻の構造と手術する部位を知っておこう 【[治療3] 手術療法】 手術療法の基本(4)― どのような手術があるのか知っておこう 【[治療3] 手術療法】 実際の手術法(1)― 下鼻甲介の粘膜を変性させる「レーザー手術」 【[治療3] 手術療法】 実際の手術法(2)― 「下鼻甲介手術」は、格段に進化している 【[治療3] 手術療法】 実際の手術法(3)― 鼻腔ほぼすべての神経を切断する「後鼻神経切断術」 【[治療4] 抗原除去と回避】 セルフケアの基本― アレルギー性鼻炎になりにくい生活をしよう 【[治療4] 抗原除去と回避】 抗原除去と回避の方法(1)― 抗原を鼻の中に入れない生活の工夫 【[治療4] 抗原除去と回避】 抗原除去と回避の方法(2)― 付着した抗原を洗い流す 子どもと妊婦の治療 子どもと妊婦のアレルギー性鼻炎 [コラム] 鼻アレルギー日記をつけよう 第4章 ―アレルギー性鼻炎とまちがえやすい鼻の病気― もしかして副鼻腔炎? 【副鼻腔炎とは】 副鼻腔の粘膜が腫れたり、膿がたまる状態が続く 【慢性副鼻腔炎】 高齢化で「慢性副鼻腔炎」が増えている 【慢性副鼻腔炎の検査】 慢性副鼻腔炎の正しい診断には画像検査が必要 【慢性副鼻腔炎の薬物療法】 抗生剤を少しずつ投与して粘膜の状態を改善させる 【慢性副鼻腔炎の手術方法】 医療技術・システムが格段に進歩している 【好酸球性副鼻腔炎とは】 「好酸球性副鼻腔炎」は難病の副鼻腔炎 【鼻中隔弯曲症とは】 鼻の構造が問題なら薬を飲み続けても治らない 【血管運動性鼻炎と鼻の腫瘍】 自律神経が乱れ鼻水がコントロールできない [コラム] CTの見方 第5章 病院に行く前にこれだけは知っておこう 【よい医療機関の選び方(1)】 診療所と病院の守備範囲を知っておこう 【よい医療機関の選び方(2)】 鼻の治療に力を入れている病院の探し方 【よい医療機関の選び方(3)】 免疫療法を受けられる医療機関の探し方 【よい医療機関の選び方(4)】 どんな医療機関で手術を受けるのがいい? 【鼻手術の実際】 手術時間から起こりうる合併症まで 【病院で言いたいこと・聞きたいこと(1)】 医師に必ず確認すべきこと、伝えるべきこと 【病院で言いたいこと・聞きたいこと(2)】 薬選びの希望ははっきり言おう 【病院で言いたいこと・聞きたいこと(3)】 聞きにくい質問に答えます [コラム] 高額療養費制度とは

-

-ロジャー・フェデラーは言った 「日本にはシンゴ・クニエダがいるじゃないか」 テニスのグランドスラム(全英・全豪・全米・全仏)車いす部門でシングル・ダブルス合わせて50回、パラリンピックでもシングル・ ダブルス合わせて4回優勝した国枝慎吾選手の軌跡を描く。 9歳で脊椎腫瘍を患ってから、2022年のウインブルドン大会優勝で前人未到の生涯ゴールデンスラムを達成するまでの軌跡を、関係者への取材やこれまでの報道などからまとめた国枝慎吾選手の評伝。 車いすテニスに限らず、多様性の求められる時代に、新しいスポーツのあり方についても考えるヒントとなる1冊。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできません。 大切な家族だからこそ介護が必要となる前から知っておきたい日常ケアや食事・へやんぽの知識、飼い主さん直伝の様々な工夫をオールカラーの漫画でご紹介! 工夫や心構えを知れる、うさぎ介護のルポ漫画。巻末に「うさぎが喜ぶ季節の野菜」収録。 【もくじ】 ●うさぎの介護をはじめる前に 【うさぎの介護は突然はじまる?・理想のケージ環境とは?・ケージの必要性・へやんぽで気をつけたいこと・ 遊びを学習させよう!・エリザベスカラーをつけている際の注意点・健康な頃から慣れさせておくといいこと・ 食事のバリエーションは多い方が吉?・健康チェックのポイント・介護にあたり心に留めておいてほしいこと】 ●てんちゃんのケース 【東洋医学を用いた日常ケア/食道拡張症における食事ケア/ノーケージ生活における配慮と工夫/投薬の工夫/防災グッズの準備】 ●ぼたんちゃんのケース 【腹腔内腫瘤(それに伴う鬱滞)における食事ケア/強制給餌における保定の工夫/鬱滞との付き合いかた/ ケージレイアウトやお部屋の工夫/誤食の注意点/ケア方法を柔軟に模索していく姿勢】 ●ひめちゃん&はなちゃんのケース 【投薬の工夫/健康チェックの重要性/エンセファリトゾーン疑いの神経症状が出てからのケア/ケージレイアウトやお部屋の工夫/ キャリーバッグの選びかたと工夫/先天的成長不良の子に対する食事ケア/鬱滞の早期発見のポイント】 ●テンテンちゃんのケース 【神経症状との付き合いかた/ケージレイアウトの工夫/足腰が衰えてきた子へのケア/寝たきり生活におけるケアと工夫/ 寝たきり状態の子への食事のあげかた/足の冷え対策】 ●ぐりちゃんのケース 【流動食作りのポイント/消化器疾患や心臓疾患をもつ子のケージレイアウトの工夫/食道拡張症の子への食事の注意点/病院選びの重要性】 ●あんこちゃんのケース 【後躯麻痺の子へのケア/脊椎への負担を考慮した食事管理/エリザベスカラーをつけた日常生活のケアと工夫/お部屋の工夫/ 床ずれ・自咬防止策/気持ちが明るくなるお世話の工夫】 ●レオちゃんのケース 【後躯麻痺の子へのケア/マッサージの工夫/床ずれ・後肢感染防止策/食事ケアの工夫/ケージレイアウトの工夫/家族全員でのサポート】 ●うさ子ちゃんのケース 【食事の工夫/投薬の工夫/歯のトラブルにあわせた食事管理/腫瘍部分を保護する方法や工夫/高齢や発作に伴ったケージレイアウトの工夫/ ガンとの向き合いかた】

-

4.3クリステンセン教授がビジネスマンに贈る人生のジレンマを乗り越えるための一冊 本書は『イノベーションのジレンマ』をはじめ、多数の名著を著した技術経営の大家クレイトン・クリステンセンが、これまで自身が教えてきた経営戦略を人生訓に落としこんで語る一冊です。 2007年に心臓発作、そして2年後にガン(悪性腫瘍)、さらに2010年には脳卒中で倒れたクリステンセン教授。戦略論や経営学の分野では最高峰にある教授が、抗がん剤と戦って髪が抜け落ちた体に鞭打ち、最後の授業で何を伝えたかったのか。本書のもととなった「HOW WILL YOU MEASURE YOUR LIFE ?」(HBSに掲載された論文)は、HBS史上最多のダウンロード数を獲得しています。 ※本電子書籍は同名出版物を底本とし作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。

-

-鈴木啓太 本田圭佑 長友佑都 香川真司 岡崎慎司 槙野智章 赤星貴文 サッカーレジェンドによる HOSOGAIへのエール収録! 浦和レッズへの加入から プロサッカー選手としての20年。 日本代表 ブンデスリーガをはじめ 海外リーグ7シーズン そして柏レイソル 故郷のザスパ群馬へ。 栄光の過程には 様々な挫折 すい臓腫瘍との 命懸けの闘いと克服があった。 人生に起きる様々な出来事を 「正解」に変えていく。 その覚悟はあるか――。 不死鳥・細貝萌 初めて明かした 真実とマインド。 <目次> プロデビュー20 年の節目に まえがきにかえて 第1章 不死鳥 すい臓手術からの復活 ・インタビュー 中村明花さん(タレント・モデル、妻) 細貝恵子さん(母) 第2章 浦和レッズ プロ意識を覚醒させてくれた最強集団 ・インタビュー 鈴木啓太氏 (元浦和レッズMF AuB株式会社代表取締役) 赤星貴文氏 (元浦和レッズMF 岳南Fモスペリオ代表取締役) 第3章 ドイツ移籍 自分の選択を正解にする覚悟 ・インタビュー 香川真司氏(セレッソ大阪MF) 大野祐介氏(代理人=アスリートプラス) 第4章 時間と思考 「細貝萌」の血肉となった考え方 ・インタビュー 相澤陽介氏 (White Mountaineering デザイナー) 樋口昌平氏 (担当マネジャー=アスリートプラス) 第5章 少年時代 世界で一番サッカーが好きになる方法 ・インタビュー 岡崎慎司氏 (シント=トロイデンVV FW) 槙野智章氏(元日本代表、解説者) 第6章 ホームタウン 初めてサッカーが好きになった場所へ ・インタビュー 茂木洋晃氏(G-FREAK FACTORY) 長友佑都氏(FC東京DF) 本田圭佑氏 (NowDo株式会社CEOほか) 謝辞 前例のない出来事を伝えておきたい

-

4.5世界20カ国語以上で出版! 感動と驚きのベストセラー 貧困と家庭崩壊から少年が「理想の未来」を取り戻すまでの物語。 「マインドフルネス」があなたの人生を変える! ◆あらすじ◆ さびれた町の貧困家庭に生まれたジム。 壊れた家族の面倒を見ながら一生を終えるはずだった少年は、ある夏の日、 ふらりと入った手品用品店で人生を変えるマジックを知っているという女性、ルースに出会う。 彼女は少年のすさんだ心を癒やし、閉ざされた未来の扉を開いた。 そのマジックで成功を手にしたジムを待ち受けていたのは……。 【著者紹介】 ジェームズ・ドゥティ スタンフォード大学医学部臨床神経外科教授。 スタンフォード大学共感と利他精神研究教育センター(CCARE)の創設者兼所長。ダライ・ラマ基金理事長。 カリフォルニア大学アーバイン校からテュレーン大学医学部へ進み、 ウォルター・リード陸軍病院、フィラデルフィア小児病院などに勤務。 米陸軍では9年間軍医として勤務した。最近の研究対象は、放射線、ロボット、視覚誘導技術を使った脳および脊髄の固形腫瘍治療。 CCAREでは共感・利他精神が脳機能に及ぼす影響、共感の訓練が免疫をはじめとする健康への影響などの研究に携わっている。 起業家、慈善事業家としても幅広く活動。 【目次より】 ◆Part1 人生の扉を開くマジック ◆Part2 脳の不思議 ◆Part3 心の秘密

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は、がんにかかってしまった人やその家族が知りたいこと、知るべきことをわかりやすく詳細に解説した本です。2005年に初版、2010年に改訂版を刊行し、このたび医療の進歩に合わせた新情報を加えて全面的に改訂し、最新版としました。 いま、医療は「インフォームド・コンセント」「エビデンス・ベースド・メディスン」をキーワードとする新しい時代を迎えています。前者は医師による説明と患者さんの同意、後者は科学的根拠にもとづく治療を意味しています。自分の病気はどんなものであり、そのための医療はどんなものがあるのか。患者さん自身が判断し、最善の治療法を選択する時代なのです。判断と選択のためには正しい知識が必要であり、本書がその一助となることを願っております。(はじめに、より) 〈第1章〉がん告知をどう受け止めるか 〈第2章〉病院選びと納得のいく治療の受け方 〈第3章〉臓器別・がんの最新治療 ◆外科(手術)療法◆内視鏡的治療法◆レーザー療法◆化学療法◆放射線療法◆免疫療法◆温熱療法 ◆ホルモン(内分泌)療法◆骨髄移植◆動注療法・動脈塞栓術◆遺伝子療法◆漢方療法◆代替療法 肺がん/部位別がんの死亡者数でトップ 胃がん/日本人に最も多いが治癒率は高い 大腸がん/早期がんなら5年生存率は90%以上 肝臓がん/日本の診断・治療技術は世界のトップクラス 膵臓がん/切除できないケースが多いのが現状 胆道がん/早い発見で手術できることが治療のポイント 食道がん/近年、生存率が著しく向上 乳がん/集学的治療で切除範囲は縮小の方向に 子宮がん/検診による早期発見が増えて死亡者数は減少 卵巣がん/早期発見がむずかしく、死亡率が高い 膣がん/発生頻度は低いが進行が早く転移しやすい 外陰がん/女性性器がんのなかで三番目に多い 絨毛がん/子宮に発生するがんのなかで最も悪性 悪性リンパ腫/白血病/多発性骨髄腫/前立腺がん/腎臓がん/膀胱がん/副腎がん/ 精巣(睾丸)がん/口腔がん/咽頭がん/喉頭がん/脳腫瘍/甲状腺がん/ 骨肉腫/軟部肉腫/皮膚がん/上顎洞がん/耳のがん 〈第4章〉がんの痛みと症状のコントロール 〈第5章〉患者を支える家族の役割 〈第6章〉生活の質をよりよくする退院後の生活法 〈第7章〉がんの緩和ケアー在宅か施設か 〈情報ファイル〉がんの相談窓口/主な患者の会

-

3.02007年2月に医師から「ステージIIIに限りなく近い難しい種類の悪性リンパ腫」と告知され、入院して抗がん剤治療をすすめられた夫。しかし夫は、「一番大事な腸をダメにするような薬を、治療に使うのはちょっと違うのではないか」と疑問を感じる。そこで抗がん剤治療を断わって、妻がやっている食事で病気を治すという「食養法」だけで治すことを決め実施した。 その結果、半年後には腫瘍マーカーがかなり改善し、1年4か月後以降は正常値内を維持。2年3ヵ月後には初めの経験のマラソンを練習しはじめ、その半年後フルマラソンを完走。発覚後3年目にはあらゆる画像から腫瘍も消失した。その後、老舗の飲食業を経営しながら100kmマラソン、トライアスロンなどの大会にも挑戦し続けている。 「がんは、ぐれた子どものようなもの。体の中の細胞の一部が反乱を起こしているのだから、私の食べ方や生き方を変えないと良くならない」という姿勢でがんと向き合ってきた夫婦の克服記。がんが消えたレシピも紹介。

-

5.0がん診療の最前線に立つ医師たちが、がんに関する基礎知識と、それぞれの専門分野における最新の治療法・診断法をわかりやすく解説! がんにかかる人の数は、高齢化に伴い近年一貫して増加しており、2人に1人ががんにかかる時代です。わが国では年間約136万人の方が死亡されますが、死因の第1位はがんで、約37万人の方が亡くなります。 人は“がん”と聞いただけで、「命に関わる」として、大きなショックを受けます。次に考えるのは、「自分のがんはどれぐらいの進行度で、最善の治療は何ができ、がんが治って命は助かるのか?」でしょう。 現在のがん診療は、患者さんの人格を尊重し、がんの告知を含め治療法や予後などをわかりやすく説明し、患者さんとそのご家族に今後の診療の方針を決めてもらう患者さん本位の医療が基本です。 本書のPart1では、患者さんやご家族が医師からの説明を理解して、適切な判断ができるように、がんについて知っていただきたい基礎知識をわかりやすく説明しました。また、がん患者さんの知る権利やセカンドオピニオン、医療保健制度や就労支援といった経済的・社会的問題に対するサポート体制、がんによる不安などの心の問題、痛みや苦しみを緩和する終末期医療なども取り上げました。 Part2は、がんの種類別に最新の診断法、治療法と予後などを詳しく説明しています。駒込病院では、「手術支援ロボット」などの先進医療機器を使って、患者さんの体への負担を減らす手術に積極的に取り組んでいます。また、放射線療法においても、腫瘍にだけ正確に放射線を集中させ、周囲の正常な臓器への線量を低減させる「強度変調放射線治療(IMRT)」などを導入しています。さらに、がん細胞だけに狙いを定めた「分子標的薬」や、免疫の力でがんを治す「免疫チェックポイント阻害薬」の登場により、薬物療法も劇的に進化しつつあります。 本書が、がん患者さんが自身の人生観と照らし合わせて、最良の選択をするためのガイドブックとなることを願っています。

-

-がんと向き合って50年。代替療法を取り入れたがん治療で有名な著者のもとへ、西洋医学からさじをなげられ、余命宣告を受けたがん患者さんが多く訪れる。 西洋医学一辺倒の医師たちに長年強い憤りを感じてきた著者は、「代替療法ならまだいくらでも打つ手はある。諦めなければ必ず道は開ける」と訴え続ける。 患者さんに希望を持ち続けて欲しいという願いから、著者の本では初めてカルテから実際の症例を公開している。腫瘍マーカーなど具体的な検査数値も記した。 どの患者さんも絶望的な状況から、納得する治療法を模索し、驚くべき効果をあげている。 彼らには、積極的に治療している/「治る」「治らない」と結果を焦らない/医師や家族との関係が良好――というような共通点がある。著者は長年の経験から医師と患者さんの信頼関係こそ、がんを撃退する最も重要な要因だと感じている。 代替療法の詳細な症例を紹介する本は現在でもまだまだ少ない。いまの治療に不安を感じている患者さんにとって、本書は非常に貴重で、勇気を与えるものになると信じている。 【本書で取り上げた症例】 ◎症例1 乳がん 柔軟な治療法で転移性腫瘍に作戦勝ち ◎症例2 肺がん 抗がん剤、岩盤浴、漢方薬で腫瘍が縮小 ◎症例3 腎臓がん 末期がん、骨転移でも4年以上生存 ◎症例4 肺がん 「余命3カ月」から10年生存、がんが消滅 ◎症例5 子宮頸がん 抗がん剤を使わず、ホメオパシーで予後が安定 ◎症例6 肺がん 漢方薬だけで腫瘍マーカーが正常値に ◎症例7 胃がん ホメオパシーとサプリメントで、がんの痕跡が消えた ◎症例8 卵巣がん 漢方薬とサプリメントで2度の再発も克服 ◎症例9 胆管がん 様々な代替療法を実践し、がんを撃退 ◎症例10 直腸がん 手術をしないという選択 ◎症例11 卵巣がん 驚異の快復力でフルマラソンに出場 ◎症例12 胃がん ホメオパシーと抗がん剤で症状が改善 ◎症例13 乳がん 漢方薬とホメオパシーで副作用に対処 ◎症例14 乳がん 骨転移から10年以上、無事経過【※本作品はブラウザビューアで閲覧すると表組みのレイアウトが崩れて表示されることがあります。予めご了承下さい。】

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 20年ほど前の乳がんの治療では、胸の小さなしこりでも、乳房を取り除くような手術が当たり前のように行われていました。現在の治療の考え方でも、目に見えるがんを手術で可能な限り取り除くことは重要ですが、治療後の生活の質を保つために、必要以上の手術は避けられるようになってきています。さらに治療効果を上げるために、病理組織検査に基づき、放射線治療、抗がん薬を適切に組み合わせることが非常に多くみられます。このような多くの専門的な知恵と経験を生かした集学的治療がスタンダードになっています。 本書では、乳がんの標準治療に加え、各専門領域で行われている研究の最新情報を解説。免疫チェックポイント阻害薬をはじめとする、臨床試験中の分子標的薬や、新しい画像診断装置の情報も掲載しています。 この1冊さえあれば、国がん中央病院の「最先端の乳がん治療」がわかります。

-

-【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 ※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。 また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 腎臓病と診断されてから病気について必要な知識をわかりやすく伝える。検査と診断、最新の治療まで早期発見、早期治療のための本 腎臓病と診断されてから病気について必要な知識をわかりやすく伝える、腎臓病と診断されてはじめて読む本。 日本では患者が約1,330万人(20歳以上の成人の8人に1人)いると考えられ、新たな国民病ともいわれる慢性腎臓病(CKD)。 腎臓病のなかで患者数がもっとも多い病気です。 慢性腎臓病(chronic kidney disease=CKD)は慢性に経過するすべての腎臓病をさします。CKDの原因は生活習慣病(糖尿病、高血圧など)や慢性腎炎が代表的でメタボリックシンドロームとの関連も深く、誰もがかかる可能性のある病気です。 慢性腎臓病が怖いのは、腎機能が3分の1程度まで低下しないと、自覚症状がほとんどないことです。腎臓学の進歩に伴い早期発見、早期治療が可能になったとはいえ、透析導入になる人も数多く存在します。病気が進んで透析にならないようにするためには、食事療法や運動療法といった生活習慣の改善が欠かせません。必要に応じて薬物療法も併用します。 本書では、専門医が、なぜ腎臓病になるのか、原因や経過、検査と診断、最新の治療までをわかりやすく解説します。体のサインを見逃さず治療に向き合いましょう。 【腎臓病の主な種類】 ●急性腎炎症候群・慢性腎炎症候群 ●急速進行性腎炎症候群 ●ネフローゼ症候群 ●IgA腎症 ●糖尿病性腎症 ●糖尿病性腎臓病 ●肥満関連腎臓病 ●腎不全 ●腎硬化症 ●尿細管間質性腎炎 ●痛風腎と遊走腎 ●尿路感染症 ●腎腫瘍 ●水腎症 ●遺伝性腎疾患 川村 哲也(カワムラテツヤ):虎ノ門ヒルズレジデンシャルタワー健康相談クリニック院長。1979年東京慈恵会医科大学卒業。1988~1991年 アメリカバンダービルト大学小児腎臓科へ留学。2001年東京慈恵会医科大学准教授および附属第三病院腎臓・高血圧内科診療部長。2013年より東京慈恵会医科大学教授。2014年より同大学附属病院臨床研修センター センター長。2020年4月より同大学客員教授。2022年9月より現職。 医学博士。腎臓病の臨床と研究にたずさわるほか、患者のための腎臓病、高血圧に関する知識の啓発に努めている。 湯浅 愛(ユアサアイ):慈恵会医科大学附属柏病院栄養部課長。管理栄養士。1994年、東京慈恵会医科大学附属病院栄養部に入職。腎臓病、糖尿病を中心に、医師と連携したチーム医療活動を行い、患者が実践できるわかりやすい食事療法をめざして活動の場を広げている。

-

3.9アルゴリズムは強力だ。しかし、落とし穴もある。 機械が入り込んだ日常で、コンピュータと人間の共存の道はあるのか!? 買い物、自動運転、医療診断、犯罪予測、裁判の判決、芸術……。 人の判断より機械の判断を優先させるべきなのか? どんな時に機械に頼りたくなる気持ちを抑えるべきなのか? その答えを見つけるために、アルゴリズムをこじ開けて、その限界を見極めよう。 数学者であり、コンピュータオタクであり、ベストセラー作家である著者による、 機械とデータの社会を生きていくための必読の書! 【ベイリー・ギフォード ノンフィクション賞最終候補作】 人の意思決定は少しずつ、機械に任されるようになっている。 だが、その機械の実体「アルゴリズム」は、どんなプログラムで、どんな狙いで、実際何をしているのか? 一方で、信じられないミスも犯すことを知っていただろうか? アイダホ州の「予算管理ツール」は、障害者助成金を無闇にカットしてした。 腫瘍を発見できるアルゴリズムは、正常な細胞までがん細胞と言い立てた。 自動運転は、いざ運転手が対応するしかなくなったときに判断を遅らせる。 テロ組織と似た名前の学会に属していた建築家は10年も米国に帰れなくなった例もある。 アルゴリズムは、思ったよりもずっと凄いが、思ったほど万能ではない。 必要なのは、何ができて何ができないかを知り、人間がアルゴリズムのどこを補い、どうやってつきあっていけばいいかを知ることだ。 本書を読めば、間違いなくその第一歩を踏み出せるはず。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 子宮筋腫とは、子宮にできる良性の腫瘍で、婦人科疾患では最も患者が多い病気。30歳以上の女性の20~40%、非常に小さいものまで含めると、およそ75%に見られるといわれています。本書は、多くの女性に潜む腫瘍を悪化させないための基礎知識と、自分で治す簡単セルフケアを紹介。発症初期のかたも手術済みのかたも、共通して大切なのは「これ以上、筋腫を大きくさせない、つくらせない」こと。そして、子宮筋腫を自分で治すことのスタートは、生理痛や過多月経、PMSをなくすことにあります。そのためには、「セルフケア」と「意識改革」を続けることが大切です。そうすれば、“治す"というゴールが見えてきます。

-

-発売前から大反響話題沸騰! 登録者数20万人以上&総再生数3,700万超(2024年2月時点)のYouTuber サニージャーニー初の書籍。 「がん発覚」「4カ月から2年の命」「誹謗中傷」「詐病疑惑」「結婚」「治療費」「海外旅行」「手術」「回復の理由」「これから」すべて赤裸々に記す闘いと涙の日々。 「私、今死んでも幸せだな」覚悟を決めていた妻を「この人たちのために生き続けないとだめだ!」に変えた夫の献身愛――。 旅するカップルYouTuberだった2人が、みずきのすい臓がん発覚により生活は一変! しかもステージ4で「余命4カ月から2年」という宣告まで受けてしまう。さらにはネットでは彼らへの疑念やバッシングという別の戦いまで。 みずきの主治医のコメントや診断書、セカンドオピニオンを担当した押川勝太郎氏(宮崎善仁会病院・腫瘍内科医)の証言も収録。

-

-

-

-【生活をちょっと見直せば、体が劇的に変わっていく! いつまでも健康でいるために。「健康読み物」の決定版】 日本の医療体制が危ないと囁かれる中、私たちになくてはならないのは「医者にかからない」ですむ健康な体です。肥満が招く万病のリスクから、どうしたらお金をかけず無理なく運動が続けられるのか、不調の原因はどうしたら抑えられるのか、といったみなさんの疑問に答える一冊。最高の体調を取り戻すために、誰でも今日からすぐできる「加藤流・健康五箇条」も収録。 必要なのは、愛と想像力です。「愛」には生あるものを慈しみ、大事にする、という意味があります。そして「想像力」、これからどういった人生を歩みたいのか、できるだけ医者や薬に頼らないで生活するにはどうすべきか、そのために何をしたらいいのか。こうした想像がリアリティを持てば持つほど、あなたのパフォーマンスを向上させることができます。(本文「はじめに」より) 〈本書の内容〉 ■第1部 日本の医療が危ない バカバカしい医療費の無駄遣いを食い止めろ! 日本人の体はとっくに壊れ始めている ■第2部 治療から予防へ──加藤流[健康五箇条]のススメ 「加藤流・健康五箇条1」タバコにさよならしよう 「加藤流・健康五箇条2」負担の少ないGPJで心身リフレッシュ 「加藤流・健康五箇条3」健康&美容にいいとこ取りの糖質制限 「加藤流・健康五箇条4」病院に行きたくなければ歯をたいせつに 「加藤流・健康五箇条5」人は笑うことで健康&ハッピーになる 〈本書の特長〉 ・お金をかけず健康になる具体的方法を掲載 ・じょうずな医者との付き合い方も紹介 〈掲載トピックス〉 ・薬を何種類も飲んではいけない ・医者まかせの人ほど病気にかかる ・そもそも「生活習慣病」ってどんな病気? ・タバコをやめるにはどうしたらいいのか ・高齢者こそ体を積極的に動かそう ・糖質制限で1週間以内に高血糖を改善 ・お金も時間も節約したいなら歯磨きを ・病気予防だけでない「笑いの効用」 〈著者プロフィール〉 加藤正二郎(かとう・しょうじろう) 社会福祉法人 仁生社 江戸川病院 院長。医師であった父と祖父の影響を受け、2つ違いの兄と医療の道へ。日本大学医学部卒業後、慶應義塾大学整形外科入局。2004年より社会福祉法人 仁生社 江戸川病院 整形外科 部長に就任。日本整形外科学会整形外科専門医。2016年胆管癌で亡くなった兄、加藤隆弘の跡を継ぎ現職へ。得意分野は人工関節や最小侵襲整形外科、骨軟部腫瘍、脊椎外科など。地域医療への貢献のほか、患者にとって最高の成果を探求すべく、オーダーメイド治療にも力を入れている。まやかしではない真に良質で心のこもった医療を目指す、愛と想像力の化身。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 ※この商品は固定レイアウトで作成されております 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 胃がん手術後のケア・再発予防の大きな鍵が食事。 帰宅したその日から3ヶ月間の重要な食生活を徹底アドバイス。 最新医学解説も。 胃がん手術後のケア・再発予防の大きなカギが食事。 帰宅したその日から3ヶ月間の重要な3ヶ月間の食生活を徹底アドバイス。 食品の選び方や調理のコツ、食べる量の目安などがわかる。 専門医の最新医学の明快解説も。 【主な内容】 ★胃を切った人が退院後の食事でまず気をつけるべき6つのポイント ★《食事編》 1日に摂りたい食品量の目安/手術後のおすすめの食材/消化を助ける調理の工夫 ★《手術後のレシピ》 退院直後で食事に不安のある人にまず摂ってほしいメニュー/ 体重減少対策メニュー・少量でエネルギーが摂れる料理/ 自分の食べ方を身につけた人のこれからのメニュー ★病気を正しく理解するためのわかりやすい医学知識編 長 晴彦(ちょうはるひこ):平成6年、横浜市大医学部卒。 平成8年、横浜市立大学医学部第一外科に入局。 その後、藤沢湘南台病院外科、横浜市立大学医学部付属病院第一外科、 沼津市立病院呼吸器外科、平塚共済病院外科、神奈川県立がんセンター消化器外科(修練医)、三浦市立病院外科、上白根病院外科、 済生会横浜市南部病院外科、神奈川県立がんセンター消化器外科医長を経て、現在東京都立駒込病院胃外科部長。 日本外科学会専門医・指導医、日本消化器外科学会専門医・指導医、 日本内視鏡外科学会技術認定医、消化器がん外科治療認定医 土田 知史(つちだかずひと):東京都立駒込病院胃外科医長。 日本外科学会認定医・専門医、日本消化器病学会専門医、日本消化器外科学会専門医、日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医、 日本がん治療認定医、日本大腸肛門病学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本消化器外科学会指導医、 日本臨床腫瘍学会 がん薬物療法専門医、日本外科学会指導医、日本大腸肛門病学会指導医、日本臨床腫瘍学会がん薬物療法指導医 落合 由美(おちあいゆみ):平成4年3月、大妻女子大学 家政学部食物学科管理栄養士専攻卒業。 平成4年4月、国立東京第二病院栄養士採用。平成8年4月、国立小児病院栄養士。平成11年4月、国立千葉病院栄養係主任。 平成14年6月、国立横浜医療センター栄養係長。平成16年4月、国立がんセンター中央病院栄養係長。 平成19年4月、国立病院機構東埼玉病院主任栄養士。平成20年9月、国立がんセンター東病院栄養管理室長。 現在、鎌倉女子大学 家政学部 管理栄養学科准教授。栄養士、管理栄養士、日本糖尿病療養指導士 加藤 知子(かとうともこ):一般社団法人 食サポートオフィス代表理事・管理栄養士。 平成16年、仙台白百合女子大学人間学部人間生活学科健康栄養専攻卒業。 総合南東北病院(宮城県)、海老名総合病院、東都クリニック栄養科を経て、平成23年8月より現職。 健康増進のための食生活アドバイスから、病気の予防、治療に対応した幅広い栄養相談を得意としている。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 ※この商品は固定レイアウトで作成されております。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 食欲がない・嘔吐がする・口内炎がある・味覚に変化がある、などのレシピ、調理のコツなどを紹介。専門医の最新医学明快解説も。 抗がん剤、放射線治療を受けているときの食事は、本人はもちろん家族にとっても悩むところです。 症状別のレシピや食品の選び方、調理のコツなどを紹介。 また、個々の症状にあわせて専門医(医師、看護師、栄養士)の立場から生活や食事のアドバイスも収載し、がん患者さんのこれからの生活全般をサポートします。 <構成> ●治療を乗り切るために ●抗がん剤治療・放射線治療を乗り切る食事編 ●食事の工夫 ●がん治療を乗り切るため医学知識編 ●化学療法の副作用と副作用対策 ●化学療法の副作用でもたらされる食事へのダメージ ●放射線療法の副作用と副作用対策 ●放射線療法の副作用でもたらされる食事へのダメージ ●効果と副作用がよくわかる抗がん剤小事典 勝俣 範之(カツマタ ノリユキ):日本医科大学武蔵小杉病院腫瘍内科教授。 1988年、富山医科薬科大学医学部医学科卒業。 茅ヶ崎徳洲会病院内科レジデント、国立がんセンター中央病院内科レジデント、 国立がん研究センター中央病院乳腺科・腫瘍内科医長を経て、2011年10月より現職。 専門領域:腫瘍内科学、乳がん、婦人科がん化学療法、がん支持療法。 趣味:フルマラソン、楽器演奏 中山 優子(ナカヤマ ユウコ):国立がん研究センター中央病院放射線科医長。 1984年、群馬大学医学部医学科卒業。 1984年、群馬大学医学部放射線科入局。 1999年、群馬大学医学部放射線科講師。 2005年、東海大学医学部専門診療学系放射線治療科学准教授。 2008年、神奈川県立がんセンター放射線科部長・重粒子線治療施設整備室長を経て現職。 日本放射線腫瘍学会・日本医学放射線学会放射線治療専門医。 日本臨床腫瘍学会暫定指導医。 日本がん治療認定医機構暫定教育医。 日本がん治療認定医機構がん治療認定医。 専門は放射線腫瘍学・肺癌の放射線治療。 加藤 知子(カトウ トモコ):一般社団法人 食サポートオフィス代表理事・管理栄養士。 平成16年、仙台白百合女子大学人間学部人間生活学科健康栄養専攻卒業。 総合南東北病院(宮城県)、海老名総合病院、東都クリニック栄養科を経て、平成23年8月より現職。 健康増進のための食生活アドバイスから、病気の予防、治療に対応した幅広い栄養相談を得意としている。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 ※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。 また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 大腸がん手術後のケア・再発予防の大きな鍵が食事。 帰宅した当日から3ヶ月間の重要な食生活を徹底アドバイス。 最新医学解説も。 大腸がん手術後のケア・再発予防の大きな鍵が食事。 帰宅したその日から3ヶ月間の重要な3ヶ月間の食生活を徹底アドバイス。 食品の選び方や調理のコツ、食べる量の目安などがわかる。 専門医の最新医学の明快解説も。 《主な内容》 大腸がんを手術した人が退院後の食事でまず気をつけるべきこと(食事編) 手術後の食事を楽しむ基本10 手術後の食材の選び方 市販食品を活用した栄養補給(栄養補助即品) 消化を助ける調理の工夫 ・ステップ1.退院直後で食事に不安のある人にまず摂って欲しいメニュー ・ステップ2.自分の食べ方を身につけた人のこれからのメニュー 食べたい料理にひと工夫 ストーマ(人工肛門)をつけている人の食事 抗がん剤・放射線治療中の症状別メニュー (医学編) これだけは知っていきたい大腸がんの正しい知識 大腸がんの基本的な治療は手術療法と化学療法 他 齋藤 典男(さいとうのりお):斎藤労災病院。医学博士。 1976年、千葉大学医学部卒業、千葉大学医学部附属病院第一外科入局。 2010年、独立行政法人国立がん研究センター東病院消化管腫瘍科下部消化管外科長を経て、現在に至る。 専門は、大腸・骨盤内悪性腫瘍の外科。 吉野 孝之(よしのたかゆき):独立行政法人国立がん研究センター東病院消化管内科医長。 2005年米国メイヨークリニック、バンダービルト大学、ダナハーバーがん研究所に留学。 2007年より国立がんセンター東病院消化器内科。 2010年6月より国立がん研究センター東病院消化管内科医長。現在に至る。 落合 由美(おちあいゆみ):独立行政法人国立がん研究センター東病院栄養管理室長。 平成4年3月、大妻女子大学 家政学部食物学科管理栄養士専攻卒業。 現在、鎌倉女子大学 家政学部 管理栄養学科准教授。 栄養士、管理栄養士、日本糖尿病療養指導士 加藤 知子(かとうともこ):一般社団法人 食サポートオフィス代表理事・管理栄養士。 平成16年、仙台白百合女子大学人間学部人間生活学科健康栄養専攻卒業。 総合南東北病院(宮城県)、海老名総合病院、東都クリニック栄養科を経て、平成23年8月より現職。 健康増進のための食生活アドバイスから、病気の予防、治療に対応した幅広い栄養相談を得意としている。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 ※この商品は固定レイアウトで作成されております。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 しつこい皮膚炎も、謎のじんま疹も、この1冊で解決。 家庭でできる対処法も充実。 老人性の皮膚病のうち、がん化するものがわかる 主な皮膚疾患について、症状・原因・治療法を丁寧に解説しました。 最新治療、新薬の情報を盛り込み、疾患の写真も充実。 皮膚トラブルのガイドとして役立ちます。 ★第1章 皮膚はどういう構造をしているのでしょう ★第2章 加齢とともに起こる皮膚病 (老人性色素班・老人性いぼ・老人性白斑・老人性血管腫・老人性紫斑・老人性脂腺増殖症・日光角化症・ボーエン病) ★第3章 かゆい皮膚病と薬疹 (皮膚炎・湿疹・アトピー性皮膚炎・じんま疹・皮膚掻痒症・痒疹・薬疹など) ★第4章 感染して起こる皮膚の病気 (丹毒・とびひ・水泡性膿痂疹・おでき・口唇ヘルペス・水ぼうそう・帯状疱疹・風疹・いぼ・白癬・カンジダ症・マラセチア毛包炎など) ★第5章 自己免疫疾患など(乾癬・膠原病・紫斑病など) ★第6章 外傷・色素異常・その他の皮膚病 ★第7章 皮膚の悪性腫瘍 (有棘細胞がん・基底細胞がん・悪性黒色腫・菌状息肉症・乳房外ページェット病) 清 佳浩(せいよしひろ):帝京大学医学部附属溝口病院皮膚科 客員教授。 1976年日本大学医学部卒業。 皮膚科全般、とくに真菌症や脂漏性皮膚炎のエキスパート。 第58回 日本医真菌学会総会・学術集会 会長。

-

4.3たとえがんと診断されても、あきらめないで。 手遅れとされながら回復を果たしたがん患者たちには、実行していた9つのことがあった。 統合腫瘍学の専門家が1000件以上の症例報告論文を分析し、判明した事実とは。 アメリカのベストセラーがついに日本上陸! 【著者紹介】 Radical Remission Projectの創設者。統合腫瘍学領域の研究、執筆、講演を手がける。 西洋医学の治療なしに、または西洋医学で治療の進展が見込めなくなってからがんの寛解に至った事例の研究に注力している。 学士号を取得したハーバード大学時代に統合医療に関心を持ち、カリフォルニア大学バークレー校にて博士号取得。 博士論文研究では劇的な寛解を報告した1000件以上の医学論文を分析し、 1年間かけて世界10カ国で50人の代替治療者、20人の劇的な寛解を遂げたガン患者にインタビューを行った。 Radical Remission Projectのウェブサイトでは、がん生還者や研究者が双方向で事例報告・検索ができる。【目次より抜粋】 ◆第1章 抜本的に食事を変える ◆第2章 治療法は自分で決める ◆第3章 直感に従う ◆第4章 ハーブとサプリメントの力を借りる ◆第5章 抑圧された感情を解き放つ ◆第6章 より前向きにいる ◆第7章 周囲の人の支えを受け入れる ◆第8章 自分の魂と深くつながる ◆第9章 「どうしても生きたい理由」を持つ

-

-がん治療の専門医である近藤誠医師は、「がん放置療法」や「抗がん剤は使うな」と逆張りを主張する異端者として扱われがちだが、実は違う。 今では標準治療となって多くの患者の命を救っている「悪性リンパ腫」のCHOP療法や、「乳がん」の乳房温存療法を日本に初導入したのは近藤医師に他ならない。 近藤医師は「延命効果があり」、「患者の生活の質を下げない」ことを何よりも大切に考え、医学的真実から目を逸らすことなく治療の有効・無効を誠実に判断してきたに過ぎない。つまり、医療ビジネスや自らの出世重視ではなく、誰よりも患者ファーストな医師であったと言える。 今までの著書では、必要のない医療によって余命を縮めた方のエピソードは詳しく掲載されてきたが、近藤医師が勧める、QOLを下げず、延命効果がある生き方を選んだ患者さんのエピソードはそれほど詳しく紹介されてこなかった。 本書では病院でがん宣告をされ、近藤誠がん研究所・セカンドオピニオン外来を訪れ、医学的に証明された「延命効果」「生活の質を下げない治療」を自ら選択した51名の患者さんの証言をお届けします。 彼らは医師たちが宣告した「余命宣告を超えて生きています」。 本書は、患者数が多い「がん種」を網羅するよう努め、これまであまり紹介してこなかった「抗がん剤で治る可能性のあるがん種」の血液がん、精巣腫瘍、小児がんも取り上げました。本書の近藤誠医師による解説部分は『「延命効果」「生活の質」で選ぶ。最新 がん部位別 治療事典』(講談社)の要約です。

-

-

-

3.5出産・育児にはわからないことがとにかくたくさん。 「出産で入院するときの持ち物は?」 「お宮参りってなに? 祖父母も呼ぶべき?」 「お出かけの準備をパパにもやってほしい!」など…わからない、検討しないといけないことをリスト化! 見るだけで、今、やるべきことがすぐわかります。 子育てをするママ・パパ・家族が少しでもラクに、楽しく子育てができますように。 【専門家監修】 ●武井智昭先生(医療監修) 日本小児科学会専門医。2002年慶応義塾大学医学部卒。現在は神奈川県大和市の高座渋谷つばさクリニックに院長として勤務。内科・小児科・アレルギー科を担当。感染症・アレルギー疾患、呼吸器疾患、予防医学などを得意とし、0歳から100歳まで「1世紀を診療する医師」として診療を行っている。 ●藤東淳也先生(医療監修) 日本産科婦人科学会専門医、婦人科腫瘍専門医、細胞診専門医、がん治療認定医、日本がん治療認定医機構暫定教育医、日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医、日本内視鏡外科学会技術認定医で、現在は藤東クリニック院長。専門知識を活かして女性の快適ライフをサポート。 ●岩澤寿美子先生(子どもの発達についての監修) 公認心理師、臨床発達心理士、精神保健福祉士。清瀬市子どもの発達支援・交流センター「とことこ」のセンター長を務める。健診での相談、療育、大学等をはじめとする教育機関での教歴を経て、発達について不安に感じる保護者へ相談指導や子どもへの療育指導を行ったり、幼稚園・保育園・小中学校などで巡回指導を行っている。 ※本電子書籍は紙書籍で収録されている書き込みシートをそのまま再現しておりますが、直接文字を書き込むことはできません。あらかじめご了承ください。

-

3.7※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります ※この商品は固定レイアウトで作成されております。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 がんを告知された親に、どう接したらいい? 悔いを残さないために、がんになった親の心の内が理解できる本。 高齢者のがんに迫る 2人に1人ががんになり、 3人に1人ががんで亡くなる時代とはいえ、 がんを告知されると大きなショックを受けるものです。 親ががんになったら、 動揺する親に、子どもはどう向き合えばよいのでしょう。 最も大切なのは、 がんを告知された親の心の内を理解すること。 本書は、静岡県立静岡がんセンターにより 過去十数年にわたって1万人以上の患者さんから集められた声をもとに、 がんになった患者さんの本音を載せています。 心の内がわかれば、 コミュニケーションはずいぶんスムーズになります。 Contents 第1章 がんになった親の気持ちを知る 第2章 親とのコミュニケーションを上手にとる 第3章 がんの診療プロセス 第4章 高齢者のがん治療とは 第5章 医師・スタッフとのコミュニケーション 第6章 がん治療にかかる医療費 第7章 家族ができること~治療に伴う注意事項 山口 建(やまぐちけん):静岡県立静岡がんセンター 総長。慶應義塾大学医学部卒。 国立がんセンター(現在の国立がん研究センター)に勤務。 内分泌部、細胞増殖因子研究部の部長などを歴任。 1999年、同センター研究所の副所長。宮内庁の御用掛を兼務。 静岡県立静岡がんセンターの設立に携わり、2002年、初代総長に就任、現在に至る。 慶應義塾大学客員教授。大阪大学招聘教授。医学博士(東京大学)。 2000年、高松宮妃癌研究基金学術賞。 2014年、国際腫瘍学バイオマーカー学会 アボット賞。 乳がんの治療や腫瘍マーカーの開発を手がける一方で、患者の生の声から学ぶ「がんの社会学」を研究。 2018年6月から、厚生労働省がん対策推進協議会会長。

-

-バセドウ病、橋本病、甲状腺腫瘍など、ほとんどの甲状腺の病気は、命にかかわることはありません。治療により甲状腺の機能が正常になれば、健康な人と同じような生活ができます。ですが、一生薬をのみ続けなければならない方もいますので、病気とのつきあい方を知ることも大切です。本書では、甲状腺疾患の基礎知識から、病気の見極め方、最新治療までを徹底解説。体調に合わせて生活や環境を整えるコツも紹介します。※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。

-

4.3がん宣告を受けると多くの人は混乱する。清水研先生(国立がん研究センター中央病院・精神腫瘍医)は静かな対話で患者の苦悩をほどいていく。 すると彼らは人生でほんとうに大切なことに気がついて輝きを取り戻すのだ。 がん宣告を受けると、多くの人はいやがおうにも死を意識し混乱する。そういう意味で、がんは非情な病である。本書に登場する患者さんも、がんと闘いながら、やがて自分自身の境遇に葛藤することになる。国立がん研究センター中央病院(築地)・精神腫瘍科長の清水研は、がん専門の精神科医として、これまで3000人以上の患者さんやその家族と、静かな水のような対話を続けてきた。入院患者だけでなく退院してからも清水との対話に通う人も多くいる。何度も対話を重ねるうちに、彼らは自分が負っている未解決な問題に気がつき、その解決に取り組み始める。ここに紹介する七人は、「小児がんで21歳で逝った大学生」「乳房全摘出を決意したモデル」「司法試験の前日にがんを発症・転移した青年」「ふたりの子供をもつ若いお母さん」「何不自由ない暮らしを送ってきた(はずの)主婦」「一人で喫茶店を経営してきた活発なママ」「全力で仕事をし、家族のヒーローとして頑張っているお父さん」だ。どの人も清水先生との対話によって、苦悩をほどき、人生の新しい扉を開いていった。――それは清水自身が若い頃から抱えていた心の鎖をほどいたのと同様だった。 本電子書籍は、まだまだ知られていない精神腫瘍科の存在を知ってほしいという、ひとりのがん患者の切実な願いから生まれました。

-

3.0患者・秋山和雄を診察したのは7月の終わりだった。CTスキャンの結果、脳底部に腫瘍影が認められた。脳外科医の俺は秋山を自分の大学病院に入院させた。それが事件の発端だった。手術の前日、執刀医が俺であることを確認した秋山は突然言った。「眼鏡を、かけられたほうがいいかと、思うのです」……何を言っているのかわからないままに、手術当日になった。頭部切開の最中、ふとしたはずみで秋山の髄液が目に飛び込んできた。俺の脳裏におかしな映像が映るようになったのはそれからだった。脳外科医の身に何が起きたのか? 衝撃の問題作。※巻末ページのリンク先にはジャンプ出来ませんのでご了承下さい。

-

-◆第1章 健康に過ごすための予防医学 タバコ(禁煙外来)/アルコールによる肝障害(肝硬変)/適切な体重維持 薬の飲み合わせ/歯周病/検診/最新検査の紹介…PET検査・内視鏡検査・脳ドック・遺伝子検査・がん検診・ 腫瘍マーカー ◆第2章 それって生活習慣病かも 高血圧/糖尿病/生活習慣病と眼/腎代替療法/高脂血症/肝機能障害/動脈硬化/大動脈瘤/脳梗塞の予防/閉塞性動脈硬化症/心房細動 ◆第3章 放っておくと怖い身近な病気 白内障/緑内障/呼吸器疾患/皮膚の健康/前立腺の治療/更年期障害 ◆第4章 がんかもしれない がんになっても諦めない 肺がん/胃がん/膵がん/肝臓がん/食道がん/大腸がん/前立腺がん…PSA検診/血液腫瘍…白血病・造血幹細胞移植/乳がん/婦人がん/脳腫瘍/化学療法/サイバーナイフ/内視鏡治療・低浸潤治療(腹腔鏡・胸腔鏡)/ロボット支援手術(ダビンチ)/肝転移の治療…肝腫瘍・大腸がんの肝転移/妊娠中のがん/高齢者のがん/放射線治療/免疫チェックポイント阻害剤 ◆第5章 健康寿命をのばす ロコモを知ろう 健康寿命/ロコモティブ症候群/骨と筋肉量/骨粗鬆症/腰痛の予防/膝痛の予防/慢性化した痛み/関節リウマチ ◆第6章 認知症とパーキンソン病 早期発見と治療のポイント 認知症とパーキンソン病/認知症と難聴/認知症と嗅覚 ◆第7章 患者さんの回復を支えるサポート体制 リハビリ/緩和ケア/歩行障害/チーム医療(多職種連携)/臨床検査について/MEセンター

-

-ある地方都市での赴任中激しい下痢にみまわれた筆者は地域の大学病院へ紹介された。腫瘍が見つかり摘出手術を受けた。 しかしその後の下痢は激しさを増す。最終診断は「うつ病」。それは患者の預かり知らぬところでの診断で医療不信に陥った。 セカンドオピニオンの精神科では「うつ病」を否定。 それに端を発し30年ほど勤めた会社を簡単にリストラされる。 職を探しても決まらない。40代後半。 退院後数年して「激しい痛み」を恥骨当たりに感じる。なかなか痛みが収まらない。立つと痛みが消える、不思議な痛みだった。 市内の整形外科を巡り、投薬・神経ブロックを受けた。成功例(痛みを感じずに済んだこと)もある。 福島、名古屋、大阪、千葉へも行ったがダメだった。気づいたら11年目。最終診断は「慢性疼痛症」。 せっかく効いた薬は保険上の制約で処方中止。疑問に思った筆者は情報を集める。 その成果をすべての慢性疼痛患者とご家族、ご友人、社会へ筆者の体験を添えて発信する一冊。 それは国民の14~23%が罹患(疼痛学会理事長あいさつ文)しているとも言われる国民病とも言うべき慢性疼痛症がまだまだ社会での認知が低いと感じたためでもある。

-

-不毛な抗がん剤論争は、そろそろ終わりにしませんか? 虎の門病院臨床腫瘍科部長である著者・高野利実先生は、「HBM(人間の人間による人間のための医療)」を掲げ、患者さんの生き方に寄り添う治療をすすめています。そんな高野先生が伝えたかったこと――それは、一人ひとりが「幸せ」「希望」「安心」を感じられるような医療のあり方、自分らしく生きるための、がんとの向き合い方です。がんになっても人生が終わるわけではありません。本書では、がんと向き合う患者さんの想いやエピソードを紹介しながら、「自分らしく生きる」ための方法を考えます。読み進めるうちに、「がん」という病気のイメージが変わるかもしれません。

-

5.0大人気シリーズ、待望の第二弾! お金との付き合い方を変えれば、人生はまだまだ楽しめます。 ひとり暮らしの高齢者がどんどん増えています。 また、人生百年時代を迎えた今日では、「シニアといわれるようになってからどう生きるか」が大きなテーマになります。 そんなひとり暮らしのシニアのみなさんが、特に不安に感じているのが「お金」でしょう。 本書は、お金のやりくりを中心に、体力、気力、感覚や感情などの微妙な衰えも上手にやりくりして、 「ひとり老後」の日々をこれまで以上に幸せに生きていくための考え方やちょっとした知恵、スキルなどをまとめたものです。 肩肘張らずに、「小耳に挟む」ような感覚で、ぜひ気になったところからお読みくださいませ。 目次 第1章 お金をあまりかけずに優雅に暮らす 第2章 経済的不安の9割は「取り越し苦労」と知る 第3章 ケチケチせずに賢く倹約する 第4章 健康的な生活がいちばんの節約になる 第5章 ご近所づきあいにおけるお金のルールを決める 第6章 お金と無縁でも充実時間を見つける 第7章 これだけは知っておきたいお金の手続き 著者紹介 1952年山梨県生まれ。保坂サイコオンコロジー・クリニック院長。慶應義塾大学医学部卒業後、同大学精神神経科入局。1990年より2年間、米国カリフォルニア大学へ留学。東海大学医学部教授(精神医学)、聖路加国際病院リエゾンセンター長・精神腫瘍科部長、聖路加国際大学臨床教授を経て、現職。また実際に仏門に入るなど仏教に造詣が深い。 著書に『精神科医が教える 心が軽くなる「老後の整理術」』『精神科医が教える お金をかけない「老後の楽しみ方」』(以上、PHP研究所)、『人間、60 歳からが一番おもしろい!』『ちょこっとズボラな老後のすすめ』『繊細な人の仕事・人間関係がうまくいく方法』(以上、三笠書房)、『60 歳からの人生を楽しむ孤独力』『50 歳からのお金がなくても平気な老後術』『すりへらない心のつくり方』(以上、大和書房)、『頭がいい人、悪い人の老後習慣』(朝日新聞出版)、『精神科医がたどりついた「孤独力」からのすすめ』(さくら舎)など多数、共著に『あと20 年! おだやかに元気に80 歳に向かう方法』(明日香出版社)がある。

-

3.0★ケトン食の"世界的名医"が初公開 ★健康であれば糖質を気にし過ぎる必要はない ★脂肪は健康になくてはならない存在 ★病気に負けない、老けない、寿命を延ばす食事のコツ ★ケトン体がすべてを解決する ●病気に負けない、老けない、寿命を延ばすために知っておきたい健康の新常識がわかる本。著者は、大阪大学と京都大学の特任教授(医学博士)で、がんケトン食療法の世界的名医である萩原圭祐氏。 ●糖質制限ブームもあり「糖質は肥満のもと」「健康のため糖質を摂らないほうがいい」という風潮もあるが、糖質は必要な三大栄養素の一つであり、安易な自己流の糖質オフはかえって健康にはよくない。健常者が不必要な糖質制限をすると筋肉量が低下するなどの弊害も。すでに明らかになっている食のエビデンスをもとに健康の新常識を提案する。 ●糖質を制限したほうがいいのは検診等でメタボを指摘された人、40代後半以降で空腹時血糖値が100を超えている人、かつ筋力(握力)が低下している人などで、健康な人はあまり気にしなくていい、というのが著者の考え。 ●脂肪はケトン体を誘導するために適正量を維持することが必要。肝臓で生成され、細胞修復効果や抗腫瘍効果など、体内のメンテナンスをしてくれるケトン体が誘導されやすい食事や習慣に変えることが、健康長寿への近道であることを「がんケトン食療法」の世界的名医が解説する。

-

-サイコオンコロジー(精神腫瘍科)とは、がん患者やその家族の心を支える医療のことです。 著者の保坂隆先生は長年がん患者と、その家族の心と向かいあってきました。 「がんはつらい。でも、それを超えて得るものがある」という患者さんやそのご家族の声を多く聞いてきました。 がん患者一人ひとりに、そしてその人を支える家族に、その人を愛する恋人や友人にそれぞれの事情とドラマがあります。 がんと診断されたとき、大事なのは「準備と心構えと対策」です。 この本では実際の診療例をもとに、患者さんとそのご家族たちが、どう「がん」に立ち向かったのか、どのように困難を克服していったのかが示されます。 メージをめくるたびに「生きるとは」「家族とは」「人生とは」と考えさせられる一冊です。 あなたが「がん」になった時、 あなたの大切な人が「がん」と診断された時、 この本を手にとってみてください。 きっと、生きる勇気が湧いてきます。 (※本書は2019/12/24に株式会社 海竜社より発売された書籍を電子化したものです)

-

4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【ひと目でわかるイラスト図解】 【進行するとどうなる? 良性か、悪性か?】 膵臓の病気は、食生活の変化などを背景に増加傾向にあります。さまざまな病気がありますが、最近では検査・診断技術の進歩により、膵炎や膵臓がんとともに、膵のう胞などもたくさんみつかるようになってきました。 急性膵炎と慢性膵炎は程度の差はあれ、症状が現れますが、膵のう胞は、基本、無症状です。膵臓がんも進行するまで症状は現れにくい特徴があり、受診したときにはすでに病気が進行していたというケースがよくあります。 膵臓の病気のなかでも、膵臓がんはもっとも治療が難しいがんのひとつといわれています。膵臓がんにかかる人は年間4万人を超え、がん死亡原因の第4位です。最善の治療法は手術によってすべてのがんをとり除くことですが、残念ながら現在でも発見された段階で3割程度しか手術ができません。 しかし、ここ数年でこの領域は目覚ましく進歩しており、手術以外の治療により腫瘍の増悪が長期間おさえられたり、手術が難しいとされた場合でも化学療法や化学放射線療法後に根治手術ができるケースが増えています。 「膵臓病はこわい」といって、医師まかせにするのではなく、あなたが自ら理解し、ともに考えて治療を進めていくことが大切です。本書では、急性膵炎、慢性膵炎、膵のう胞、膵臓がんの4つの病気の基礎知識から最新治療、病後の注意点までを徹底解説します。 【主なポイント】 急性膵炎 *激痛におそわれ、重症化すると命の危険も *絶食と安静が治療の基本。点滴で栄養補給し、膵臓を休ませる 慢性膵炎 *じわじわと炎症が進み、膵臓の機能がダメージを受ける *進行すると「膵臓がん」のリスクも高くなる 膵のう胞 *膵臓にできる液体の入った袋状の病変 *健康診断でみつかりやすく、良性のものが多い 膵臓がん *進行するまで症状が現れにくい *手術・化学療法・化学放射線療法の進歩により根治できるケースが増えている 【内容構成】 第1章 膵臓の働きと病気のサイン 第2章 急性膵炎 第3章 慢性膵炎 第4章 膵のう胞 第5章 膵臓がん ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 日本人の2人に1人はかかるようになった「がん」。告知も一般的となり、本人はもちろん家族の協力も得ながら治療にあたることが普通となっています。抗がん剤は日進月歩で新しくなり、その治癒率も年々向上していますが、いろいろな副作用が現れるため、対処することへの不安が募るのが現実です。本書は臨床現場で働く医師・腫瘍医・看護師らが、さまざまな副作用への具体的な対処法を、イラストを多用して親しみやすい形で紹介します。抗がん剤治療を受ける患者さんとその家族に必備の1冊。

-

5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 ※この商品は固定レイアウトで作成されております 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 毎朝の尿チェックが腎臓泌尿器のトラブルを発見する手がかりに。 尿の色のサンプルをカラーで紹介。 トイレに行ったとき、なにげなく尿の色を見ることがあると思います。 「今日は、ちょっと濃い黄色だな」とか、 「白くにごっているようみ見えるけど大丈夫かな」とか、 「泡立ちがすごいんだけど」…… などと思ったことがありませんか? じつはこのような「見た目の尿の色や性状」は、 体のトラブル、特に腎臓系や泌尿器科系の病気を いち早く察知するサインになるのです。 なぜなら、尿の中には体中のさまざまな成分が含まれているから。 尿の色がいつもと違う場合は、 体のどこかにトラブルがあると推測できるのです。 CONTENTS ブックinブック 尿の色チェック手帖 第1章 尿の性状をチェックしよう 第2章 尿ができるしくみ 第3章 排尿の様子をチェックしよう 第4章 検査数値をチェックしよう 第5章 尿に関わる病気解説 髙橋 悟(たかはしさとる):日本大学医学部泌尿器科学系 主任教授。同病院泌尿器科部長。医学博士。群馬大学医学部卒業。 虎ノ門病院泌尿器科医員、都立駒込病院泌尿器科医員、米国メイヨークリニック泌尿器科、東京大学医学部泌尿器科講師、同科助教授を経て、現職。 専門は泌尿器悪性腫瘍。 高野 秀樹(たかのひでき):東京逓信病院腎臓内科 主任医長。医学博士。北海道大学医学部卒業。 虎ノ門病院腎センター内科、亀田総合病院総合内科、日立製作所日立総合病院内科、東京大学大学院腎臓内科学専攻などを経て、現職。 慢性腎臓病の診療と研究に従事。

-

-【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 がんの末期とされるステージ4でも、 回復を目指し、前向きに充実して生きる人が増えている。 その実例と共通点をくわしく紹介。 ●がんの「ステージ4」は「遠隔転移がある」ことを意味します。 「自分は末期がんであり、死が近づいた」と感じ、絶望的な気持ちになる人も。 ●実際は「ステージ4=死」ではありません。 毎日の生活を充実させながら、家族や友人と良好な関係を保ち、長生きしている人たちが増えています。 ●がん患者と家族の心のケアの専門医が「ステージ4」の患者さんたちの豊富な診察体験からつかみとった 「がんを明るく、前向きに、元気に生きる」人たちの共通点をわかりやすく紹介。 ●「ステージ4をぶっとばしている」人たちには共通点があります。 たとえば「夢や希望を持ち続けている」「人のために何かをしている」 「標準治療をメインにすえている」「自分の治療方法を自分で選択している」 「食生活を見直している」「自分の直感を大切にしている」「スピリチュアルなものを大切にしている」など。 ●すべてのがん患者と、その家族のための、勇気がわいてくる一冊です。 保坂 隆(ほさかたかし):1952年山梨県生まれ。 慶応大学医学部卒業後、同大学精神神経科に入局。 米国カリフォルニア大学ロスアンゼルス校精神科へ留学。 東海大学医学部講師、同大学医学部教授、聖路加国際病院リエゾンセンター長、同病院精神腫瘍科医長、 聖路加看護大学臨床教授を経て、保坂サイコオンコロジー・クリニック院長。 『がんでも、なぜか長生きする人の「心」の共通点』(朝日新聞出版)、 『「がん」からもう一度人生が始まる』(PHP研究所)、 『心の曇りを晴れにする本』など著書多数。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 成人女性の5人に1人はもっているとされる良性の腫瘍である子宮筋腫。小さな筋腫を含めれば、女性の75%に子宮筋腫があるとされ、その割合はふえる傾向にあります。痛みや過多月経がひどくなければ、ほとんどの場合は何もせずに経過をみていればよいのです。しかし、痛みや月経がひどい、また不妊に悩んでいる場合には治療が必要です。本書は、多くの人がかかる子宮筋腫について、検査から診断、治療を解説した『子宮筋腫』に最新の情報を加えた改訂版。過多月経のときのピル服用、腹腔鏡手術が変わった点、条件つきで保険適応になったUAE(子宮動脈塞栓術)など、内容が詳細になりました。治療で迷ったときの指南書として。

-

4.9抗がん剤、病院選び、がんの正体… 妻と父を“がん”で失った医師が分かりやすく伝える、がん治療の基本 不安に襲われたときは何度でも繰り返し、この本を開いてください。たとえがんであっても、治療をしつつ人生を楽しんでいる患者さんやご家族がたくさんいることを忘れずにいてください―――(本書より) 【著者紹介】 谷川啓司 Keishi Tanigawa ビオセラクリニック(東京女子医科大学病院関連施設)院長、医学博士。1964年生まれ。防衛医科大学校卒業後、東京女子医科大学消化器外科入局、東京女子医科大学消化器外科医療練士修了。専門は消化器外科、腫瘍外科。 米ミシガン大学医学部腫瘍外科において免疫細胞療法、遺伝子治療の研究にsenior research fellowとして従事し、医師・大学院生に免疫療法の研究を指導。東京女子医科大学消化器外科帰局後、外科医としてだけでなく癌免疫細胞療法チームとして癌免疫細胞療法の臨床研究に携わる。東京女子医科大学医学博士号取得後、2001年ビオセラクリニック開設。東京女子医科大学消化器外科講師。 【目次より】 第1章◆がんを知ろう 第2章◆なぜ、がんで死ぬのか? 第3章◆なぜ、がんは治りにくいのか? 第4章◆がんに免疫がうまく働かない理由 第5章◆がん治療の基本 第6章◆がんの三大治療 第7章◆治療で目指すべき目標 第8章◆三大治療以外のがん治療 第9章◆免疫力を上げる 第10章◆がん治療と心

-

-前立腺がんを宣告された外科医が実践し、がんに勝った奇跡の食事療法! 手術も放射線治療もしないで、10年たっても元気です。 (はじめに より抜粋) 私はがん体験の中で、分子整合栄養医学と呼ばれる新しい栄養学を学びながら、「がんを抑える」 「ストレスに負けない心をつくる」「免疫力を高める」「抗酸化力を高める」これらを目的とした栄養療法を考案しました。 「本当に効果があるのか」と聞かれれば、自信を持って「ある」と答えることができます。発病から10年たった今も、腫瘍マーカーは正常範囲内で、がんはずっと消えた状態を保っているのです。

-

-1,408円 (税込)特集:健康診断に行こう! 第1特集は鳥の健康を守るためにも必要な健康診断について、第2特集は前号に引き続き、鳥の羽根色の秘密に迫ります。 The great life to pass with birds 目次 [特集1]健康診断に行こう! 健康診断の意義と重要性/本当に必要な検査の項目は?/鳥さんの健康チェック/鳥さんの健康診断・検査についてアンケート 鳥さんと一緒にトレーニング [特集2]鳥の色変わりを科学する2 フィンチ類の魅力的な「色」にせまる。 インターナショナルパロットコンベンション2018 おうち拝見! 鳥さんのいる暮らし 鳥カタログ01/トウアオオハネナガインコ/ズアカハネナガインコ/アカハラハネナガインコ/ネズミガシラハネナガインコ となりのケージレイアウト 作ってみたい/とりモチーフスイーツ フィンチ様ご紹介~ムナジロシマコキン 鳥カタログ02/コールダック/ペキンダック 鳥のいるカフェ谷中本店へ行ってきました! プレゼント これから始める野鳥撮影 伊藤美代子先生の文鳥ナゼナゼ? ぶらり鳥散歩 特別編 ぶらり鳥散歩 今日もモヤモヤ鳥占い 飼い鳥のレスキュー団体TSUBASA presents/TSUBASAの鳥さん引取事情 I Love Bird 読者投稿とりレター Information お悩みトリましょうか隊 おしえて小嶋先生!/飼い鳥の腫瘍

-

-「私は小さいときに、死ぬのが怖くて、とっても悩んだ経験があります。じっとしていても、死が頭から離れず、ぐるぐると頭の中を巡っていました。(中略)そして僧侶になるために飛騨千光寺の門をくぐり、高野山で修行しました。今は、まったく死ぬことは怖くはありません。死を意識した二度の体験や、その後の学習を通じて、「死」とは何かがわかったからです。また死を目前にしたがん末期の人たちとの対話も、大きな力になりました」(「プロローグ」より) 死後の世界があると信じられるようになった高僧が、その理由と、日本人独特の死生観や「あの世」の研究などについて易しく語ります。 ●私の大失敗 ●腫瘍の手術で味わった不思議な経験 ●現代の若者の死生観 ●古代日本人の死生観――ケガレの発想 ●成仏するための道しるべ ●金子みすゞの死生観 ●死後の世界は論証済み ●スピリチュアルケアでの対話の内容 ●祈りの力 etc. 玉置妙憂さん(僧侶・看護師)推薦! 「『この世』からの旅立ちに必要なのは、方法ではなく智慧。この本にたっぷり詰まっています」

-

4.01巻1,361円 (税込)※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 わが国では、年間約3万人ほどの人が肝臓がんと診断されています。肝臓がんの多くは、肝炎ウイルスの感染による慢性肝炎が原因です。治療の選択肢は幅広く、腫瘍の数・大きさ、肝機能の程度などが治療法を選ぶ決め手となります。同時に、「リスクが大きくても根治をめざしたい」 「できるだけ体に負担のかからない方法を選びたい」など、患者さんの思いを取り入れながら決めていくこととなります。本書では、各治療法の第一人者である医師が、それぞれの治療法の特徴、メリット・デメリットをわかりやすく解説。検査・診断や最新トピックスについても詳しく紹介しています。

-

-

-

5.0「バセドウ病」「橋本病」「甲状腺腫瘍」などの「甲状腺の病気」があるといわれたら……。甲状腺の病気は、日本での患者数500万~1000万人と推計される実は身近な病気なのですが、病気の症状が多様なことや、更年期症状や心臓病などほかの病気と間違えられていたりして、気づかずにいることも多くあります。甲状腺の病気はきちんと診断を受け、適切な治療を受けることが大切です。診断によっては定期的な経過観察だけで過ごせることも少なくありません。この本では、症状、検査と診断、薬物治療やアイソトープ治療、手術、日常生活での留意点を、甲状腺専門病院の専門医療チーム全面協力のもと、わかりやすく解説しています。 〈目次〉 甲状腺の病気とは Part1 「バセドウ病」といわれたら(主な症状/検査と診断/薬物治療/アイソトープ治療/手術/甲状腺眼症/バセドウ病に似た病気/バセドウ病Q&A) Part2 「橋本病」といわれたら(主な症状/検査と診断/薬物治療/甲状腺機能低下症が起こる橋本病以外の病気/子どもの甲状腺の病気/橋本病Q&A) Part3 「甲状腺腫瘍」があるといわれたら (甲状腺腫瘍とは/検査と診断/良性腫瘍の治療/悪性腫瘍の治療/がんの種類によって異なる治療法/手術後のストレッチ体操/甲状腺治療の最前線/甲状腺腫瘍Q&A) Part4 甲状腺の病気と日常生活での留意点(日常生活を送るうえで/食生活のポイント/治療中の運動/妊娠・出産) コラム 臨床心理士からのメッセージ

-

4.0これまでのがん治療とは異なる仕組みでがん細胞を攻撃する「光免疫療法」が、世界ではじめて日本で承認された。 光免疫療法では、まず狙ったがん細胞の表面に、魔法の銃弾ともよばれる抗体を結びつける。この抗体には、光感受性物質が取りつけられていて、光をあてると急激な化学反応を起こす。急激な変化によって細胞膜にはたくさんの穴が空き、そこから水が流れ込んで、がん細胞は破裂して死ぬ。 破壊されたがん細胞は、自らの目印となる物質をばら撒く。ばら撒かれた目印は体内の免疫を活性化させ、まだ残っているがん細胞を標的として叩く。 がん細胞だけを「光」で破壊し「免疫」で逃さない−−−がん治療の新たな選択肢となりうる画期的な治療法だ。 米国立衛生研究所(NIH)の小林久隆主任研究員によって開発されたこの療法は、有無をいわせずがんの細胞膜を破壊することから、楽天の三木谷浩史氏が「インターネットが世の中を変えると確信したときと同じ感覚」「これはいける」と確信して資金を提供し、異例のスピードで早期承認につながった。 本書では、驚くべき効果が期待できる光免疫療法を紹介するとともに、がん治療の最前線といえるさまざまな療法−−−なかでもとくに注目度が高い、がん医療の歴史を変えたといわれる「免疫チェックポイント阻害薬」、人工的にパワーアップされた攻撃力をもつ「CAR-T細胞療法」、ソフトクリームが溶けていくようにがん細胞を壊す「腫瘍溶解性ウイルス療法」、患者一人ひとりにあわせた「ゲノム医療」などについて解説する。

-

-「がんになってからも、人生は続いていきます。がんになってからの人生をより良く生きることが、とても重要だと思います」 著者で医師の坂下千瑞子氏は、39歳のときに骨軟部腫瘍を発症。その後、再発、再々発と3度のがんを経験しながらも闘病を乗り越え、現在では血液内科医として勤務しながら、がん患者支援のための活動にも力を入れている、「がんサバイバー」の1人です。 「2人に1人ががんになる」と言われるように、がんはもはや特別な病気ではありません。一方で医療の進歩により、がんはコントロールできる時代になりつつあり、がんと共にどう生きていくかが重要になっています。 本書は、3度のがんを乗り越えた著者と5人のがん患者たちが、闘病を経て新しい生き方を見つけるまでの6つの物語を漫画化した、ドキュメンタリーコミックです。登場する面々は、それぞれが大変ながんとの闘いを乗り越え、現在では充実した人生を送られています。 「本書が、孤独な思いをしている患者さん、またはそのご家族やご友人、そして医療に携わる人たちや、すべての人にとって、がんと向き合うための手助けの一つになれば、こんなにうれしいことはありません」(本書「はじめに」より)

-

4.0「2人に1人ががんになる時代」。日本人女性の乳がん罹患者数は、2019年には9万人以上と女性のがんでは最も多い。乳がんは罹患数に比べると死亡数は少なく(がん罹患数予測より)、多くの患者が手術・治療を行い、日常生活に戻る。しかし退院すれば終わりなわけではなく、患者とその家族にとっては「退院こそが始まり」なのだ。 本書の原案を手掛ける藍原育子さんは、30代後半、3歳の娘の子育て真っ最中に乳がんを患った。健康系の雑誌ライターとして知識も豊富、毎年検診を受けていたにも関わらず…。初期ながら全摘を選択、転院を経て手術を行う。「これでまた、普通の生活に戻れる」と思った退院後に、術後の痛みや体調の変化、再発への不安などから、心と体のバランスを崩す。がん患者を専門に診察する精神腫瘍科医に通院し、乳がん患者向けの整体院で体のケアを行うなどしながら5年かけて家族が再生していく、その「闘病後期」の日々を中心に1冊のコミックエッセイにまとめました。 医療監修:湘南記念病院乳腺センター 土井卓子氏/コラム監修:埼玉医科大学国際医療センター精神腫瘍科 大西秀樹氏

-

-がんになっても下を向かず明るく、がんとともに生きる生き方・治し方がある! いま、日本人の2人に1人が一生のうちに一度はがんになる時代。日本にがん患者と家族の心のケアをおこなう最先端医療・精神腫瘍科を導入したパイオニアでもある著者が、実際の臨床で心を打たれた話、深く感動したことを書き記した一冊。 がんショック(告知)でうつになった人が心を変えるまで。再発・転移の不安をどう乗り越えたか。パートナーや子ども、家族がおこなうサポートは。慢性病としてのがんとのつきあい方は。……本書に収録された話のひとつひとつが、悲嘆し、落ちこんだ心を寛解し癒す!

-

3.5孤独を愉しめ!孤独を恐れるな! 定年後の3K問題は、お金・健康・孤独だという。その一つ、孤独について、精神科医である著者は「孤独をパートナーに生き方を決めてきた」という。孤独を糧に人生を再生させ、自分の限界に挑戦し、新しい幕開けを迎える……著者自身の人生の軌跡を「孤独」を軸に語ったのが本書。 好評だった前著『50歳からは「孤独力」!』から6年。聖路加国際病院を定年退職し、新たにがん患者とその家族に寄り添うサイコオンコロジー(精神腫瘍科)クリニックを創設。その底流にいつも流れているのが「孤独力」! そして、著者がよりどころにしている空海の教えが、著者の孤独力を後押しする。「寂しい孤独」ではなく「ここちよい孤独」がここにある!

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 著者は、元・大阪大学医学部腫瘍医学部門助教授で、 がんの研究者です。 そしていまは、健診センターを併設した内科診療所を開設し、 健診医として毎年1万人以上の健康診断をおこなっています。 健診を受けた人にがんを告知することもあります。 そんな医師が、2008年に胃がんを発症し、 胃の2/3を切除しました。 つまり、本書の著者は、がんの研究者で、 健診を行う医師で、 元がん患者でもあるのです。 本書は、実体験にも裏打ちされた豊富な知識をもとに、 「がんの正体ってなに?」 「なぜ遺伝子に傷がつくとがんになるの?」 「なにが遺伝子に傷をつけるの?」 「どうしてがん細胞はどんどん増えつづけるの?」 「がん検診は本当に役に立つの?」 「がんにならないための生活習慣とは?」 「もし、がんが見つかったらどうする?」といった、 がんに対する疑問や不安に答える内容です。 豊富なカラーページと図版でわかりやすく解説した一冊。

-

-□ 「おれがおれが」と出しゃばる同僚がいる□ 無能な上司に対処させられる□ 複雑な社内政治でがんじがらめだ□ 優秀である□ 職場で貧乏くじを引かされたことがあるYES。これは、あなたのための本だ。リストラ先進国にUSAに学ぶ、超実践的キャリア論。 戦力「内」通告 ハーバードが教えてくれない「本当に生き残れる社員」 目次はじめに 第1章 職場で行われている「ゲーム下のゲーム」 ポーカーよりもタフなゲーム/みんなチンパンジーだ(と思って観察する)/“ベースライン”から予兆を探る/極端さが教えてくれること/顔はささやく/体は語る(こともある)/職場の人間力学/影響力をもつ中核グループを見きわめる第2章 地雷原で踊る 自分を嫌う人を抱きしめ、陰口を叩く人と絆を結ぶ/自社のビジネスモデルを理解する/健全な職場、不健全な職場/職場の三大疾病 ~悪性腫瘍・ED・便秘/ヤバい企業文化/文化と文化の衝突第3章 パンチを食らう 食らうべきパンチ、避けるべきパンチ/選択肢はつねにある/それでも報われないと思ったら第4章 キャリアの炎を燃やす すぐそこにある燃え尽き症候群/あなたのエネルギーを奪う労働環境/肉体のエネルギーを強化する/メンタルのエネルギーを配分する/一周期は九〇~一二〇分/退屈した脳にエサを与える/エネルギーのピーク時を知る/感情のエネルギーを高める/野心のエネルギーを生み出す/小さな一歩を種火にする/エネルギーの向上を習慣化する 第5章 ネバネバのチョウとツルツルのサイ 敵を身近に置く/味方をつくる――慎重に/高度な皮肉テクニック/合理的な不安、不合理な不安/それでも拒絶されたときに 第6章 職場のショウを楽しむ 肉体とはビルボード広告である/肥満は高くつく/SNSを大掃除せよ/リンクトイン(LinkedIn)を活用する/ブログとツイート――それ、ほんとに言うべきこと?/過剰なプロモーションの危険性/自分を売り込まないネガティブな効果は目に見えない/実績のポートフォリオをつくる/ホワイトボードの達人になる/それでもパワーポイントを使いたいなら/ただシンプルに伝える/上司への効果的なアピール法/人事考課に積極的にアプローチする/額に汗している姿を見せつつ……/……ほんとうに汗をかいている姿は見せない/仲間を助ける/同僚を売り込む 第7章 ツイてる人の秘密 笑いの効用/人に脅かされず、人を脅かさない/苦手な上司の対応法/心をひらき、掘りさげる /要求を通す秘策=率直に伝える/人は変われる 第8章 ブッダ、スポック、パットン、シャーロックブッダの精神を借りる/内なるスポックの声を聞く/パットンのブーツを履く/シャーロックの目で見る 第9章 ゴム猫のごとく 自分にビンタを入れて走り出す/嵐がひたひたと迫りくるときは/パニックを友とする/クレイジーにつける薬なし/感情のアリアを歌う/最大の戦いは頭の中で起きている/自分で種をまいていることも/逆境を経験しておくことのメリット 終わりに謝辞

-

-1,304円 (税込)目次 カテーテル治療を目的とした冠動脈慢性完全閉塞病変に対する冠動脈CTA撮影と画像処理技術 肝悪性腫瘍における術前シミュレーション 手外科領域におけるCT画像 4D撮影および加算平均処理を用いた造影剤量低減への挑戦 冠動脈疾患のリスク評価を目的とした単純CTの画像解析 Dual Energy CTを用いた3D-CT-Angio Subtractionの有用性~Dual Energy Virtual image subtraction~ Dual Energy CTを用いた大腸癌術前支援画像 TAVI治療に対するCT撮影と画像解析技術 PhyZiodynamicsを用いた新たな冠動脈血流イメージング 下肢3D-CTVenographyの画像処理について~Klippel-Trenaunay症候群における深部静脈の画像表示法~ 絞扼性腸閉塞におけるsliding法を用いた最適断面表示―2層式検出器搭載IQon spectral CTによる新たな展開を併せて― 3D-Labで作成する脳神経外科領域の3次元画像処理 奥付

-

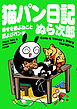

4.9Twitterフォロワー数5.8万人をかかえるクリエイター・ぬら次郎の初コミックエッセイ。(2019年11月時点) 独特のシュールなタッチで描かれる飼い主「ぬら次郎」(パンダ)と、飼い猫「暦」・「薫」、そして新しく加わった子猫「蛍」を中心とした日記マンガは、中毒性があり、Twitterではまる人が急上昇中! 今回は全ページを再度描き直して、フルカラーでお届けします。 内容は、猫日記漫画の他、29万いいねがついた自身の体験マンガ「重さ二キロの腫瘍ができたときの話」や、「痔」「引っ越し」の話も収録。「厄よび」の名にふさわしい(?)内容になっています。 さらに、密かに爆発的人気を誇る猫・銀ちゃんのお話も入っています。 描き下ろしも加わった本作をぜひお楽しみください!

-

4.3【内容紹介】 新型コロナウイルスへの対処法は、一生ものの健康法だった! 「自分」と「家族」を守るために知っておきたい、今日からできる免疫力アップのメソッドが満載! 新型コロナウイルスの再びのパンデミックが予想される冬を目前に、研究者たちによって多くの真実が明らかになっています。最大のポイントは、免疫力を高めることが一番の対処法であり、そのためには「腸内環境」と「自律神経」を整える必要があ ること、そしてそれは一生ものの健康につながるということです。あなたと家族の心身を守るための正しい情報、そして今日からできる免疫力アップのメソッドをお伝えします。 【著者紹介】 [著]小林 弘幸(こばやし・ひろゆき) 順天堂大学医学部教授。日本スポーツ協会公認スポーツドクター。 1960年、埼玉県に生まれる。順天堂大学医学部卒業後、1992年に同大学大学院医学研究科修了。 ロンドン大学付属英国王立小児病院外科、トリニティ大学付属医学研究センター、アイルランド国立小児病院外科での勤務を経て、順天堂大学小児外科講師・助教授を歴任。 国内における自律神経研究の第一人者として、アーティスト、プロスポーツ選手、文化人へのコンディショニングやパフォーマンス向上指導を行う。 著書には、『最先端医療の人生を変える7つの健康法』(ポプラ社)、『小林弘幸の自律神経を整える絶景まちがいさがし 免疫力アップ版』(宝島社)、齋藤孝氏との共著『心穏やかに。 人生100年時代を歩む知恵』(プレジデント社)などがある。 [監修]玉谷 卓也(たまたに・たくや) 薬学博士。日本免疫学会評議員、順天堂大学非常勤講師、エムスリー株式会社アドバイザー。 1963年、東京都に生まれる。1988年、筑波大学医科学修士課程修了後、東京都臨床医学総合研究所、JT医薬基礎研究所、米国CORIXA社、東京大学先端科学技術研究センターなどを経て、2008年に順天堂大学医学部客員教授に就任。2020年、任期満了に伴い現職。 この間、武田薬品工業、ソニーにも兼務し、2019年よりエムスリー株式会社のアドバイザーを務める。主な専門領域は、免疫学、炎症学、腫瘍学、臨床遺伝学。20年以上、免疫、がん、線維症、アレルギー、動脈硬化などの研究に従事。 【目次抜粋】 プロローグ はじめに 第1章 わたしたちの「免疫システム」と新型コロナウイルスの真実 病気になる前に知っておきたい免疫システムの基礎知識ほか 第2章 「腸内環境」と「自律神経」から免疫力を高める 免疫力向上の基礎は腸内環境の改善にあり!ほか 第3章 免疫力を強化する生活習慣メソッド 免疫力を高める朝・昼・夜・食事の習慣 おわりに

-

2.8■体のチカラがよみがえる 近藤流「断薬」のススメ 108万部を超えたミリオンセラー 『医者に殺されない47の心得』の 待望の第2弾が、ついに登場! 今度のテーマは「クスリ」です。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 無農薬野菜にこだわるのに、 自分の体はどっぷりクスリ漬け。 添加物にはぞっとするのに、 クスリが「添加物のかたまり」だとは 気づかない。 「クスリは体にいい」 「病気を治してくれる」 と信じている人が、とても多いですね。 じつは、クスリの9割に病気を治す力はなく、 症状をうやむやにするだけです。 体がちょっとでもラクになるならそれでOK? でも、クスリにはかならず副作用があり、 年をとるほど、クスリの毒が 体にたまっていきます。 もっと自分の体を信じ、 体の声をよく聞きましょう。 クスリから自由になって、 元気に長生きするための心得を、 本書でお伝えします。 (以上、「はじめに」より抜粋) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ (本書の構成) ■第1章 それでも、クスリを飲みますか? 心得1 医者に近づかなきゃ、クスリに殺されない 心得2 クスリを飲むなら「命がけ」と心得よ! 心得6 降圧剤に抗がん剤。クスリの「効果」はウソ八百! 心得9 医者は、「患者が死ぬまで」クスリを飲ませる ほか ■第2章 クスリは「こうして」減らしなさい 心得11 熱が出てもクスリを飲まない。これがクスリ離れの第一歩 心得12 「4段階」に分けて減らしなさい 心得13 1週間に「1種類ずつ」減らしなさい ほか ■第3章 医者の「この言葉」にご用心 心得19 男と女の寿命ギャップ「7歳」の裏に健診あり 心得20 「新薬で生存期間が延びた! 」そのデータ、トリックです 心得27 なぜ、医者はみんな「同じこと」を言うのか ほか ■第4章 予防接種なんていらない 心得28 「インフルエンザ・ワクチン」は医者へのお歳暮 心得30 子宮頸がんワクチンは、メリットゼロで、副作用はすさまじい 心得31 ピロリ除菌で防げるのは「胃がんもどき」 ほか ■第5章 こわいのは「がん」ではなく「がん治療」 心得33 その腫瘍、ほんとに「がん」ですか? 心得34 抗がん剤を「受けて」後悔する人は多い。「受けなくて」後悔する人はいない 心得36 遺伝子、粒子線、免疫…先進医療はサギだらけ ほか ■第6章 体のチカラがよみがえる“近藤流"健康法 心得41 「ガム噛み健康法」でボケない、よく眠れる、歯周病にならない 心得42「1日1万歩」は体をこわす。夕方に「ラジオ体操」を! ほか

-

-がんは他の病気とどう違うの? がんは遺伝する? がんの手術の名医とは? 副作用のある抗がん剤の役割って? 「切らずに治す」は本当? 良い緩和ケアとは何? 先進医療、先端医療を選ぶべき? クリニックの免疫療法は効くの? 食事療法や漢方でがんは消える? がん検診は意味がない? etc 外科医と腫瘍内科医の2つの専門性を有する気鋭のがん専門医が、がん治療にまつわる43の疑問にわかりやすく答える1冊。 近藤誠理論はもちろん、患者を惑わすエセ医学を一刀両断。 自身ががんになったとき、愛する家族や友人ががんにかかったとき、賢く主治医を選び、賢く情報を選択して、賢い患者になるための必読書。

-

-30歳をすぎて結婚願望が芽生え、10年婚活したのに結婚できない! 46歳でやっと結婚できた夫はギャンブル依存症、苦労の絶えない暮らし。「私の人生こんなはずじゃない……!」この最悪な運気を変える一大決心をする。その結果、どんどん運気が良くなり夫は大手企業で出世し、やっと安心できる暮らしに。そんな中、私の顔の奥に腫瘍が見つかり……。誰もが人生で陥るたくさんの悩み、たくさん遠回りした筆者だからこそお伝えできる、幸せになるための『心のあり方』をまとめました。幸せになると決めるだけで運命の歯車が回り始めます。何事も上手くいかないと悩んでいる方も幸せになると決意しましょう! ぜひご一読ください。

-

-この本を出版することになったきっかけは、担当編集者である私自身の経験からです。 軽い気持ちで受けた大腸内視鏡検診で、直腸に悪性のポリープ(カルチノイド=神経内分泌腫瘍)が見つかり、内視鏡で除去してもらったものの、再発の危険性があるからと、外科手術をすすめられたのです。 再発の危険性は20%。再発すれば命にかかわる場合もあるとのこと。一方で、手術をすれば一生毎日何度もトイレに通わなければならない排便障害を抱えて生きていくことになります。手術するかしないか悩み、情報を求めてネットで検索したり、本を購入したりしましたが、自分の疑問に答えてくれるものはありませんでした。 私自身のケースは、手術をする、手術をしない、どちらの選択肢もありのケースでしたが、私の通っていた病院では、ほぼ全員が医師がすすめる手術を選んでいました。私は自分の意志で手術を回避しましたが、手術以外の選択肢もあるということは、この本の取材でセカンドオピニオンを聞かなければわかりませんでした。 「治療ガイドライン」は重要な目安ですが、自分自身の治療方法は、やはり自分自身が納得して決めるべきものだと実感しています。そのためには正確な知識が必要です。 本書は「大腸癌治療ガイドライン2019年版」に準拠した最新の標準治療をわかりやすく解説しています。あわせて、患者さんが悩むケースについてのセカンドオピニオン、複数の診療科医師の率直な意見などが掲載されています。 大腸がん患者さんや直腸のカルチノイド(神経内分泌腫瘍)患者さん、そのご家族の方にはぜひとも読んでいただきたい内容です。(編集担当・弘中百合子)

-

-否定の言葉「○○のせいで」を感謝を象徴する肯定の言葉「○○のおかげで」に変えて、ポジティブに生きていくために。 やさしいヒントが満載の一冊。 <目次> 第1章 般若心経「空」的生き方の智慧 第2章 自分軸な生き方の智慧 第3章 手放す生き方の智慧 第4章 自分を「癒す」「満たす」生き方の智慧 第5章 楽な生き方の智慧“おかげさま” あとがき <著者紹介> 森 雄二(もり ゆうじ) ヒーリングサロン FOREST 代表 “おかげマインド”スクール講師 工業高校卒業後、鉄道会社に就職。エンジニアとして21年間勤める中で、心の疲れが原因で体調を崩されている方をたくさんみてきました。 「そんな方々をサポート出来るような仕事がしたい」と、独立開業の夢が重なり、転職。整体師としてヒーリングサロンを20年前にオープン。以降、約24,000人のクライアントと向き合ってきました。そんな中で、心の疲れは“執着”が深く関係していることを知りました。また、執着は長年親子関係で引きずってきた自身の課題でもありました。そこで、執着を手放すための手がかりを「般若心経」に求め、以降、心が楽になるためのいろいろな方法を学んできました。そして辿り着いたのが、感情を上手にシフトさせる“おかげマインド”メソッドです。これを実践していった結果、自身の課題や生き辛さも解消。それに付随して、物事の循環が驚くほど良くなっていきました。さらに患った病気(甲状腺腫瘍・脳出血後の高次機能障害)も回復しました。 それらを踏まえ、「心を穏やかにし、楽に生きるための智慧」として体系化したのが“おかげマインド”スクールであり、その内容をかいつまんで記載したのがこの書籍の内容です。

-

4.0「がん」=「死」ではない!! 巷にはびこる“がんの常識”を覆す、 人生百年時代を心豊かに生き抜く極意とは? もう、がんでは死なない――というタイトルの本ですが、大きく次の3つの意味があります。 ①そもそも、人は「がん」そのもので死ぬわけではないということ。 一般に「がんで亡くなる」「がんで亡くなった」とよく言われますが、人はがんが存在するだけではなかなか死にません。つまり直接の死因は、がんではない。がんから毒が出るわけではないからです。もちろん、悪性のがん細胞(タチの悪いがん)が増殖し、転移することで、体内の臓器が機能不全におちいり、最終的には死にいたることはあり得ます。しかし日本では、放っておかれても(患者本人が)死なないケース(タチの良いがん)が多数を占めます。「がん」=「死」という固定観念にまず疑問をもってください。 ②「がん死」とされているケースの多くは、じつは「がん以外」の理由によって亡くなっているということ。 たとえば、「医療技術の進歩で、早期発見・早期治療ができれば、がんは治る時代になっている」という報道がよく見られます。しかしそれならばナゼ、人間ドックで「がん」をみつけた人に「がん死」が相次ぐのでしょうか。その理由については、本文で検証していきたいと思います。 ③人を死なせることがない「細胞のカタマリ」=「腫瘍」が、どしどし「がん」と診断され、手術や抗がん剤治療をうけているということ。 じつは、がん治療という医療サイドの都合によって手術などの「がん治療」がなされ、多くの患者(がんと診断された人)が、闘病という苦痛のなかで逝くケースが圧倒的に多いのです。たいへん大きな問題なので、こちらものちほど詳しくお話ししていきます。 このように、「がん」になったからといって、すぐに「死」をむかえることは本来ありません。がんにならない習慣、仮にがんになったとしても、がんとともに生き、天寿をまっとうする生き方を選択することはじゅうぶん可能です。(「まえがき」より) がんの基礎知識から放置療法、免疫療法、三大治療(手術、抗がん剤、放射線)、有名人の闘病例まで、最新の知見で徹底検証。日本人の二人に一人ががんになる時代の治療法と生き方を提案していく一冊です!

-

-テレビ、雑誌などメディア出演で話題! 「免疫」の専門家、和合先生の最新健康法! 昨今、病気をはじき出す最高のシステムとして注目が高まっている「粘膜バリア」。 腸や胃、口や鼻にも関わる「粘膜」が寿命のカギを握っていました。 たとえば、口の粘膜がきちんと唾液を分泌できないと、インフルエンザの予防ができないことはもちろん、現在、日本人の死因の第4位となっている肺炎を引き起こす要因にもなってしまうのです。 「粘膜力」を上げることは、イコール「免疫力のUP」。 本書では、健康番組でも特集が組まれ、注目度の上がっている「粘膜」に注目し、誰でも簡単にできる方法ばかりを集めた「粘膜力の鍛え方」を伝授していきます。 がん、インフルエンザを寄せ付けない! 便秘・花粉症・アトピーのつらい症状も改善! 寿命に差がつく「しっとり粘膜」と「カサカサ粘膜」を大解剖! 今話題の「れんこん」で粘膜を強化する! 「聴くだけ」で効果が出る音楽療法 など 【著者プロフィール】 和合治久 (わごう はるひさ) 埼玉医科大学教授。理学博士。 1950年、長野県生まれ。 東京農工大学院修了後、京都大学にて理学博士号取得。国際統合医学会顧問。 日本における免疫音楽医療研究の第一人者。 専門分野は、動物生体防御学、腫瘍免疫学、アレルギー学など。 著書に、『脳と心に効く!母と子のためにモーツァルト』(PHP研究所)、『免疫力を高めるアマデウスの魔法の音』(アチーブメント出版)、『聞くだけ! 最恐ストレスからあなたの自律神経を守りぬくCDブック』(小社刊)などがある。

-

-薬酒が僕の人生を変えた……。 「薬酒は妻の脳下垂体腫瘍を治し、医者に無理だと言われた子供を与えてくれて、『薬酒BAR』という働き場所を与えてくれた」 現代の医療では治せない「脳下垂体腫瘍」に侵されていた妻のために、中医学を学んだ。 その中で出会った『薬酒』を中心とした治療で腫瘍は消え、医者に不可能だと言われた妊娠・出産までを経験した。 そして今では、その効能や魅力を伝えるため、薬酒専門店『薬酒BAR』を25店舗展開するまでに至った。 そんな「薬酒」に人生を救われた男の話。 頭痛、喉の痛み、風邪、そして生理不順などの女性の悩みまでを解決する70種類以上の『薬酒レシピ』付き。 著者プロフィール 桑江夢孝(くわえ ゆめたか) 放送作家、アパレル企業社長、DREAMS COME TRUEのプロモーションマネージャーなどを経験。 2006年に三軒茶屋の「デルタ地帯」に薬酒・薬膳酒の専門Barを出店し、現在は沖縄から北海道までグループ25店舗を展開中。

-

-「5種複合免疫療法」で培養する免疫細胞は、以下の5種類だ。 NK細胞……強い殺傷能力を持ち、常に体内をパトロール/樹状細胞……異物となる抗原を見つけ出し、ほかの細胞に伝える“門番”/キラーT細胞……ヘルパーT細胞の指令を受けて戦場に送り込まれる“兵士”/NKT細胞……非常に強い殺傷力を持つ「究極の免疫細胞」/ガンマ・デルタT細胞……強力な抗腫瘍作用を持ち、がん細胞を排除。 これまでの「免疫療法」では、このうちの1種類を使っていたが、免疫システムは複雑であり、それぞれの免疫細胞が連携できなければ十分なパワーを発揮できなかった。 「5種複合免疫療法」では、五つの免疫細胞を同時に培養、活性化させ、がん患者の体内に戻すことによって免疫力を高め、高い治療効率を実現させた(治療有効率約60%)。

-

4.0子宮は、妊娠したときに胎児を育てる大切な臓器。女性にとっては、毎月の月経や妊娠・出産にかかわり、なにか異常があれば気にせずにはいられない場所です。子宮筋腫は子宮の筋層にできる良性の腫瘍で、成人女性の3~4人にひとりは子宮筋腫があるといわれるほど、よくある病気です。最近では若い人にも増えており、不妊との関係が気になって悩む人は少なくありません。本書では、開腹手術、腹腔鏡手術、子宮鏡を使った手術、子宮動脈塞栓術(UAE)や集束超音波治療(FUS)まで、どの治療が自分にあっているのか、そもそもいますぐ治療をする必要かどうかなど、子宮筋腫の治療の最前線を、経験豊富な医師が解説します。

-

4.3脳腫瘍の手術の日、ぼくは生まれ変わった。「野球ができることは幸せです。でも、普通に生きているだけでも、とても大切なことに思えてきたんです」春の甲子園で、山崎福也選手は投打に大活躍し、日大三高を準優勝に導きました。脳腫瘍を克服した福也君のがんばりは、病気をかかえている人を勇気づけただけではありません。ふだん命のことなんて考えたこともないという人にも、命の大切さを教えてくれたのです。

-

-

-

5.0心の免疫力アップが、がん寿命を左右する!日本ではまだ珍しい精神腫瘍科(がん患者専門の精神科)の医師である、聖路加国際病院の保坂隆先生に、コピーライターであり、2014年にステージ4の乳がんを告知された、今渕恵子さんが、自らの体験をもとに心のケアの必要性とそのメソッドをインタビュー。 がん患者の7割の心をラクにする2つの基本、「がんは高血圧や糖尿病と同じ慢性疾患のひとつにすぎない」 「日本人の2人に1人はがんになる時代。でもがんで死ぬのは10人に3人」をはじめ、「肉体的な痛みは99.9%コントロールできる」「がんは第2の人生の始まり」など、目から鱗の事実をQ&A方式でわかりやすく解説していく。がん患者の心がV字回復し、免疫力が上がるメソッドのすべてを初めて公開!

-

4.6

-

-祝!NexTone東証マザーズ上場 イーライセンス(現 NexTone)はこうして生まれた! 文化庁、公正取引委員会、エイベックスを動かした規制改革・法律改正・独禁 法裁判、NexTone成立までの20年を綴ったノンフィクションストーリー。 登場するは、森高千里さんや中島みゆきさんのCD-ROM問題から、規制改革・法 律改正・著作権等管理事業法・公正取引委員会・独占禁止法・最高裁勝訴判決 などなど・・なにごとも一人ではなし得ない!のである。

-

-

-

4.0雷に打たれる、出産で臨死体験…など、生きているのが奇跡なぐらい身の危険に瀕してきたDEATHウォッチャー・箱ミネコが今回も古今東西のトンデモな死に方を厳選して紹介!! ・バナナが足の甲に落ちただけで重い感染症に! ・異常な肥満のぶよぶよ下半身は腫瘍60キロもあった ・鼻の中にキノコが生えてきた! ・ゴミ屋敷が火事。ゴミの運び出しに時間がかかりすぎて住民焼死 ・台風の日。ポイ捨てした傘に刺されて死亡! ・胴上げの取り落としで毎年死傷者が! ・驚いて気絶、笑い過ぎで気絶、初恋で気絶。すべてはカタプレキシという病! …など仰天のDEATH体験マンガ掲載! ご愁傷さまです南無三(号泣)

-

4.0がんの痛みはもうがまんしない! まだあまり知られていないがんと診断されたときからの緩和ケアについて、国立がん研究センターが進めている最先端のトータルケアを紹介する。 2016年12月に成立したがん対策基本法改正法を受けて、厚労省ではがん対策推進基本計画の見直しを進めている。「がん予防・がん医療の充実・がんとの共生」を柱とする新がん対策推進基本計画の素案には「がんと診断された時からの緩和ケアの推進、心のケアの充実」と明記され、積極的な緩和ケアが今後のがん治療における最重要課題になると注目されている。 最大のポイントは、 1.治療中に生ずる痛みや吐き気などの苦痛をやわらげる「支持療法」 2.積極的な治療を目的とした「体の緩和ケア」 3.患者の病状や体調、環境にあわせたきめ細かな「心のケア」 4.家族や仕事、お金、生活などを支援する「社会的ケア」 などが加わり、がんによる苦痛とQOLの低下を総合的にケアする「トータルケア」の推進、としたところだ。これからのがん治療は、個々に合わせた「オーダーメード治療」になると予測され、患者自身による意思決定と選択はますます重要になる。 そこで本書では、最新情報をもとにあらゆる角度から取り上げ、がんと診断されたときからの心と身体の苦痛によりそう「トータルケア」「緩和ケア」についての正しい知識、考え方、役立つ情報などを提供する。 【目次】 序章(国立がん研究センター中央病院支持療法開発センター・部門長 内富庸介) 第1部 身体の苦痛をとる 第1章 患者の痛みに向き合う (国立がん研究センター中央病院緩和医療科長 里見絵理子) 第2章 放射線治療による緩和ケア (国立がん研究センター東病院東病院放射線科 全田貞幹) 【コラム】がん治療全体を支える“支持療法”について(全田貞幹) 第3章 薬で痛みを取る (国立がん研究センター中央病院がん患者病態生理研究分野分野長 上園保仁) 第2部 心の苦痛をとる 第1章 患者の悩みによりそう (国立がん研究センター中央病院精神腫瘍科長 清水研) 第2章 家族の悩みによりそう (国立がん研究センター中央病院精神腫瘍科 心理療法士 二宮ひとみ) 【コラム】悩みがあるときの心の健康度チェック 第3章 子どものサポート (国立がん研究センター中央病院緩和医療科ホスピタルプレイスタッフ 小嶋リベカ) 第4章 生活の悩みによりそう (国立がん研究センター中央病院相談支援センター社会福祉士 宮田佳代子) 第3部 高齢者と小児の苦痛をとる 第1章 高齢者の緩和ケア (国立がん研究センター東病院精神腫瘍科 小川朝生) 第2章 小児がんの緩和ケア (国立がん研究センター中央病院小児腫瘍科長 小川千登世) 第3章 小児がんの心のケア (国立がん研究センター中央病院精神腫瘍科心理療法士 柳井優子) あとがき (内富庸介)

-

-近年がん治療は格段の進歩を見せています。それでもなお、日本人の3人に1人ががんで亡くなっている現実があります。この現状の中で、本書では、放射線治療の本当の姿を明らかにし、新しい可能性について紹介しています。 第1章 時代は、高度放射線治療を必要としている ・“超高齢社会・日本”で、放射線治療の意義は大きくなっている ・高度放射線治療で、根治を望めるがんも多い ・今後の普及が期待される、粒子線治療のすぐれた効果 第2章 正確な「リ・ステージング」あってこそ、確実な治療に結びつく ・希望と可能性は、セカンド・オピニオンから芽生える ・UCCのリ・ステージングは、各種の最新画像診断装置を用いる ・UCCのリ・ステージングは、こうして受ける 第3章 サイバーナイフは、早期がんの治療を理想の形に近づけた ・サイバーナイフの特性は、早期がんの治療で最も発揮される ・アメリカでは、手術不能の早期肺がんの標準治療に認められている ・自動位置計測+動体追尾システムで、がんの位置を正確に狙う 第4章 トモセラピーの特性は、進行がんの治療で発揮される ・トモセラピーは、実用性にすぐれたIMRT治療装置の代表 ・ガントリーの360度回転から、大きな効果が生まれる ・さまざまながんで、トモセラピーによる治療がおこなわれている 第5章 2種類の免疫細胞療法で、免疫を復活させる ・放射線治療で、免疫はがんを認識しやすくなる ・活用する免疫細胞療法1……DCハイブリッド療法 ・DCハイブリッド療法の第2の核……がん殺傷能力が高いナイーブT細胞を使う 第6章 免疫チェックポイント阻害薬の併用で、免疫を底上げする ・がんは、自分を守るために免疫を抑え込もうとする ・免疫チェックポイント阻害薬は、発想の大転換から生まれた ・「免疫細胞療法+免疫チェックポイント阻害薬」で、免疫がパワーアップする 第7章 オンコサーミアでがんを攻撃し、同時に免疫を援護する ・古代から、温熱療法はがん治療に使われていた ・オンコサーミアの秘密は、ハイパーサーミアにはない腫瘍選択性にある ・オンコサーミアはがん細胞の増殖を阻止し、免疫も援護する

表示されていない作品があります

セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。