デザイン作品一覧

-

4.0【CSSのルールと手法を根本から身につける!】 CSSによるデザインは、とくに近年のスマートフォンの普及やブラウザの進化により、実力を発揮できる場面が増えてきています。従来は画像に頼っていた角丸やシャドウなどの凝った演出も、CSS3を利用すればコードだけで表現できます。ビットマップ画像と異なり解像度に依存しないため、スマートフォンやタブレットの高解像度ディスプレイにも対応できます。PC側でも非対応ブラウザのサポート切れによる淘汰が進んだことから、かなりCSS3が使いやすい状況が生まれているといえるでしょう。 本書ではこのような現状を踏まえ、Web制作者が必ず知っておかなくてはならないCSSの情報を改めてまとめました。CSSの基本文法から、各プロパティの詳細、迷いやすいCSSによる配置の仕組みまで、初学者の方に必要な基礎的な情報を網羅しています。また、CSSを使いこなすためには、文法の理解だけでなく、実際のWebページでどのようにコードを書くのかのノウハウの蓄積も大切です。本書の後半では「実践編」として、多彩なページレイアウト、各デザインパーツの作り込み、そのほかのCSSに関連した手法や技術などを盛り込んでいます。ベースとなる基礎知識と実際のコードをあわせて学ぶことで、現場で役立つCSSの総合的な実力を養える一冊です。

-

-【デザインの知識と技術の「いま」がこの一冊に!】 本書は、レイアウト、色、文字、画像といったグラフィックデザイン全般をテーマにした解説書です。 グラフィックデザイナーを目指す人、実際にデザインの現場で働きはじめて日が浅い人、グラフィックデザイナーと一緒に仕事をしなければならない人、また長年デザインの現場で働き、後輩や部下にデザインに関する考え方や知識を教える立場にある人などに向けて、知っておかなければならない基本的な知識や普遍的なデザインのセオリーなどを網羅しつつ、デザインの最近の傾向や考え方なども採り上げてまとめました。 Webをはじめとするデジタルメディアのデザインと、従来からの紙媒体のデザインは、大きく異なる点がある一方で、デザインの考え方や見せ方などの点で共通となることがあるのも事実です。このためWebデザイナーを目指す人などにも、デザインの基本的な知識を得るのにきっと役立ちます。 「デザインとは何なのか、何をしなければならないのか」などの基本から、レイアウトの見せ方や考え方、配色の基礎知識とテーマ別の事例、文字と組版、デジタル画像や撮影の基礎やレタッチの事例まで、実際に制作する上で必要な内容を解説しています。 〈主な内容〉 CHAPTER 1 グラフィックデザインの基本 CHAPTER 2 デザインの構成要素とレイアウト CHAPTER 3 配色とその効果 CHAPTER 4 文字組み、エディトリアルデザイン CHAPTER 5 画像、レタッチ

-

4.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 プロトタイプ作成を習慣づける。 ソフトウェア開発における「プロトタイプ」とは、シミュレーションを目的とした試作品のことをいいます。本書で解説するプロトタイピングは、主に紙などを使った「低精度プロトタイピング」を中心とした手法です。リスク回避や初期段階における可能性の模索をメインに検討します。 設計フェーズの早期段階からプロトタイプを作成し、検証と改善を繰り返すことで、機能要件やUI設計、デザインを効率良く具現化していくことができます。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 男子キャラのデザイン、体の構造、動きの作画のポイントを、見逃すことなく「紙上コマ送り」で徹底解説します。作画はプロのキャラクターデザイナー・作画監督として活躍中の森田和明。第1章ではキャラクターデザイン、第2章では体の構造を学ぶハダカデッサン、そして第3章では動きの作画を解説。プロの技術はもちろんのこと、絵に対する姿勢や線に対する意識をも学ぶことができる珠玉の一冊!

-

-Apple社のiPhoneはなぜもうかるのでしょうか。「イノベーティブな製品だから」というのは売り上げが多いことの説明にはなっても、利益が多いことの説明にはなりません。実は、iPhoneでは、サプライヤーの工場を徹底的に調査・観察した上で固定費が小さくなるような製品設計を巧みに取り入れているのです。 これは、かつて日本企業が当たり前のようにやっていたことです。しかし、過度な顧客最適化や分業化を進めるうちに、いつしか日本企業の現場からこのような手法は姿を消してしまいました。技術力はあるのに、利益が出ない。それが多くの日本企業が抱えている悩みです。 現場の技術力を利益に結び付ける手法。それが本書で紹介する「プロフィタブル・デザイン」(利益獲得設計)です。製造業の数々の設計革新プロジェクトを手掛けてきた筆者の北山一真氏が、設計と原価の融合という観点から従来の誤った認識を指摘するとともに、真の設計革新を実現するための筋道や考え方を示します。世界の市場で戦う日本企業にとって必携の書です。

-

3.0時代の最前線にいる「プロフェッショナル」はどのように発想し、斬新な仕事を切り開いているのか。どんな試行錯誤を経て、成功をつかんだのか。時代をどのように見つめ、次に進んでいこうとしているのか。NHKの人気番組 『プロフェッショナル 仕事の流儀』より、本気で「仕事」を考え、取り組もうとするすべての人にお届けする、待望の電子書籍シリーズ! ■売れるのには理由(ワケ)がある 佐藤可士和の仕事(アートディレクター) ヒットデザインはこうして生まれる CDジャケットや飲料のボトル、本の想定、企業や大学のロゴデザイン・・・。彼のデザインを見ない日はない、とまでいわれる人気アートディレクター、佐藤可士和。彼によれば、アートディレクターは医者、依頼主のクライアントは患者。商品の本質をとことん突き詰め、デザインという「処方箋」を与えることによって、あふれかえるモノのなかで際立つ商品にする。目に見えないコンセプトを形に落とし込んでいく、その発想の秘密とは。 佐藤可士和(さとう・かしわ) 1965年 東京都に生まれる/1989年 多摩美術大学グラフィックデザイン科を卒業。(株)『博報堂』に入社/2000年 博報堂を退社後、クリエイティブスタジオ『サムライ』設立。以降、“キリン極生”、“キリンチビレモン”など数々のアートディレクションを行う。同年ACC金賞、東京TDC金賞、朝日広告賞、日本パッケージ大賞金賞受賞/2001年 東京ADCグランプリ受賞/2002年 パリの『資生堂ラ・ボーテ』にて個展を開催/2003年 『TSUTAYA TOKYO ROPPONGI』年の空間ディレクションを担当/2004年 「佐藤可士和展─BEYOND─」開催/2005年 ゲーム機“Xbox”のデザインプロデュースを担当/2006年 携帯電話“N702iD”のデザインを手がける

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 クリーンで柔軟性の高いプログラムを開発できる。 プロの品質を実現するデザイン手法を多面的に解説。 <抽象化、カプセル化、パフォーマンス、テスト、拡張性と柔軟性、 クラスの継承、疎結合、リファクタリング、デザインパターン .etc> プログラマーが考慮すべきソフトウェアデザインのアプローチとして、 さまざまな手法がこれまで登場し発展してきました。 たとえば、1960年代の構造化プログラミング以降で発展した「関心の分離」や「抽象化」、 オブジェクト指向の中心概念の1つ「カプセル化」などが挙げられます。 これらは、いずれもソフトウェアの開発/運用をより容易にし、拡張性・保守性を高めるものです。 本書では、それらのアプローチをどのように理解し、 Pythonでどのように実践していけばよいのかを解説します。 本書の内容を習得することで、初中級者はコーディングスキルを大きく向上させ、 プロフェッショナルなプログラミングへの道を見通せるようになります。 ベテランの開発者が最近のトレンドを押さえて昔の知識を更新するのにもよいでしょう。

-

-

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 エディター、ライター、デザイナーから、ビジネスマンまで必携! コンテンツ作りの基礎を学ぶ本! 本書は、書籍や雑誌編集の作業を通じて、ネット時代にも求められるコンテンツ作りの基礎を学ぶ本です。 出版社やマスコミ関係だけでなく、紙の小冊子やネットマガジンなど、一般企業の現場でも商品や企業を紹介する手段は非常に多岐にわたっています。 パソコンを使えば、だれでも「編集者」になれる時代が来ています。専門家であるエディトリアルデザイナーや編集者だけでなく、企業内でコンテンツ作りを担当するコミュニケーション担当者の方など、コンテンツに関わる幅広い層に向けて読んでいただきたい1冊です。 特に今回の第4版では、紙のコンテンツの基礎を踏まえ、ネットを使った新しいコンテンツ作りやスマートフォンを使った撮影術、ウェブデザインと編集デザインとの関係、電子媒体に求められる考え方など、これからの時代を踏まえた新しい内容を大幅に盛り込んでいます。 スマートフォンやタブレットが普及し、情報は紙よりも画面で読む方が早い時代になっても、どうしても不可欠なコンテンツ作りの基本を取り入れることで、企業と社会のコミュニケーション向上に大いに役立つでしょう。

-

-雑誌『Discover Japan』が送る、 地方創生・地域活性化にフォーカスしたシリーズの最新刊! 販売力・PR効果・集客力といった、 地域を盛り上げるために必要な力が、 いま求められています。 そこで、本書では地域ブランディングや地域活性化における 「デザイン」にスポットを当て、総勢18名の有識者が選定した、 100以上にも及ぶ優れた地域のデザインを紹介します。 グラフィック、プロダクト、ローカルメディア、 公共施設や新しい空間など……。 全国各地、さまざまなケースごとのデザイン事例を 大胆なヴィジュアルで紹介します。 ※本誌のために取材・撮影した記事のほか、これまで雑誌『Discover Japan』が取材してきた内容の一部を再編集し、構成されたものを含みます。 ※デジタル版は、紙の雑誌とは内容が一部異なり、表紙画像や目次に掲載している記事、画像、広告、付録が含まれない場合があります。また、本誌掲載の情報は、原則として奥付に表記している発行時のものです。

-

-1巻1,100円 (税込)※この電子書籍は固定レイアウト型で配信されております。固定レイアウト型は文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ロボット導入の当事者たる読者の皆様においては、各所でロボットがどのように、お客様に使用されているかについて高い関心をお持ちだと思います。 大切なのはお客様の体験であり、お客様の視点として「心地よい」「面白い」「便利」をいかに提供できるかです。また企業や組織が設置するロボットには、ビジネス上の目的があります。お客様の体験を向上させることで、最終的には利用客を増加できたり客単価を上げたりする目的につながります。 本書は、ソフトバンクロボティクスの、法人企業向けPepper導入プロジェクトの知見を体系化する目的として始まりました。ロボット活用を検討しているユーザー企業向けに、検討の体系を具体例とともに共有することを目指しています。実行者の視点に応える内容を記載しております。 具体的には、以下のような内容を取り上げています。 ・ロボットの利活用シーンをどのように企画し設計するか ・フィールドテストで何をすべきで、何をすべきではないか 法人向けにロボットを販売する事業者は、どのような業種や場面にロボットを設置すべきか、ロボット用アプリ開発ベンダーは、人とロボットのコミュニケーションをいかに自然で豊かなものにできるか、いろいろな視点に向けて、実際の事例を含め、まったく同じ事例ではないかもしれませんが、貴重な知見を掲載しております。ぜひ、イメージを働かせて、皆様の業務に役立つ情報を汲み取ってください。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 メイクやヘアアレンジのように女性の美容に欠かせない存在になっている『ネイル』。さまざまなネイル本が出版されている中、やはり『デザインが豊富』な構成のものが、読者にはうけている傾向にあります。そこで本書は、ネイルサロン協力のもと、ペディキュアのみに特化させます。 【ご利用前に必ずお読みください】■誌面内の目次やページ表記などは紙版のものです。一部の記事は、電子版では掲載されていない場合がございます。■一部マスキングしている写真、掲載順序が違うページなどがある場合がございます。■電子版からは応募できないプレゼントやアンケート、クーポンなどがございます。以上をご理解のうえ、ご購入、ご利用ください。 ●表紙 ●巻頭特集 「ネイリスト HOWTO企画」 ●特集 「超オススメ! 一押しペディキュアデザイン!」 ・ビビット ・メタリック ・パステル ・エレガント ●トピックス ネイルトレンド情報 ネイル関連の新商品情報を紹介。 ●ネイル用語・お手入れ方法・オフ・リペア等 サロン協力にて作成プロセス・ポイント、ネイルの基本How toをまとめて紹介。 基本アイテム、用語集、フットケア、カラーリング、基本のマニキュアアートで構成。

-

-※この商品は固定レイアウトで作成されています。お使いの端末で無料サンプルをお試しいただいたうえでのご購入をお願いいたします。 ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 日本全国からの最新チラシデザイン事例集 手軽なPRツールとしておなじみの紙のチラシ。インターネットやSNSの時代とはいえ、まだまだ効果があり、活躍している広告メディアです。商品やサービスの案内、イベントやキャンペーンの告知、ショップのオープン告知や割引券を兼ねたものなど、様々な用途のチラシが街中や身の回りに溢れています。 本書は、そうした身近なチラシのデザイン事例集です。A4やB5サイズなど限られた紙面の中で、たくさんの情報をいかにしてうまくペラ1枚に整理してまとめ、アイキャッチを加えているか。ファミリー層や学生・ビジネスパーソンなど、様々な年齢・属性のターゲットに向けて、どのように意図を伝えているか。それらが一望できる、日本全国から作品を集めたチラシデザインの最新資料集です。 情報に優先順位をつけてレイアウトされたもの。イラストなどで視覚度を高め、視線を獲得するための工夫がされたもの。文字のあしらいにより語りかけるような効果を狙ったもの。写真や文字のジャンプ率の高低で、活気や上品さを生み出しているもの。ターゲットへの訴求を考慮して選ばれた配色や書体など、様々なアプローチのチラシデザインを収録。みなさまのチラシデザイン制作の一助となりましたら幸いです。

-

4.4インターネット・カルチャーと法が交錯するなかで、今何が起きているのか? よりよい社会や文化をいかに設計していけるのか?(そして、本当によい社会、豊かな社会とは果たして何なのか?) 本書では、アフターインターネット時代における、法をとりまく環境を考察し、国家が一方的に定めるルールに従うのではなく、自発的にルールメイキングしていくための、「法」×「デザイン思考」=「リーガルデザイン」という新しい考え方を提唱する。 法律や契約などの法は、私たちの自由を規制し、創造性やイノベーションを阻害する、と思いがちだが、果たして本当に法の役割は規制のみだろうか。逆に、創造性やイノベーションを加速するための「潤滑油」のように法を捉え、そのような視点で上手に設計することはできるのではないか。 著者は以下のように説明する。 「大切なことは、ルールは時代とともに変わっていく/変わっていくべきという認識と、ルールを「超えて」いくというマインドである。ルールを超えていくことは、ルールを破ることを意味しない。ルールがどうあるべきかということを主体的に考えて、ルールに関わり続けていくことを意味する。ルールを最大限自分寄りに活かすことは知性の証明に他ならない。」 音楽、出版、アート、写真、ゲーム、ファッション、二次創作から、不動産、金融、家族、政治まで。 本書は、クリエイターの“自由”を守り、表現を加速させる気鋭の弁護士が、インターネット・カルチャーと法が交錯する中で見る現代の社会と文化の風景を素描する、法律を媒介とした社会設計論であり文化論である。

-

-1巻2,838円 (税込)※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ■Adobe XDとは Adobe XD(以下、XD)は「DESIGN AT THE SPEED OF THOUGHT(思考の速度でデザインする)」を開発理念に、2016年にベータ版、そして2017年に製品版がリリースされたデザインツールです。 シンプルなUIと軽快な操作性が特徴であり、WebやアプリUIのデザインに特化した機能とチームでの円滑なコミュニケーションを可能にする共有機能を兼ね揃えており、大規模で長期的なプロジェクトにおいてもデザインの一貫性の保持を実現するための改良が重ねられています。 実際の制作現場では、Webサイトやアプリケーションのデザインはもちろん、ワイヤーフレーム制作や企画段階の資料など、幅広い用途で使用されており、いわば制作プロセスをつなぐツールとしても多くのユーザーに支持されています。 ■本書の特徴 □特徴1:はじめてのXDでもこの1冊で使いこなせるようになります! XDにはじめて触れる方だけでなく、Adobeツールにはじめて触れる方でも最後まで学習できるように、やさしく丁寧に解説してあります。 □特徴2:豊富な作例で手軽にUIパーツ作成方法が学べる! すぐに役立つXDの使い方を、豊富な作例で手軽に学べます。実際にXDに触れて、軽快にデザインできることを体験できます。 □特徴3:すぐに使えるワイヤーフレーム! 業種別、業態別のWebサイト制作を、現場のプロが丁寧に解説しました。解説に使用したワイヤーフレームもダウンロード特典として配布するので、すぐに実務に役立てることができます。 ■目次 第1章 Adobe XDの準備 第2章 Adobeツール初心者のための基本操作 第3章 XD初心者のための作例体験 第4章 デザインとコミュニケーション 第5章 業種別に作るWebサイト 第6章 思考の整理シーンでの活用方法 第7章 将来を見据えた機能

-

4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 北欧の木造家具や建築を長年研究してきた著者が今だからこそ伝えたい、北欧現代デザインを生み出した人々の生活の知恵の数々。 北欧の家具や什器、建築のデザインに興味のある人はもちろん、そのルーツを探ることで見えてきた、日本人にとっても重要な木の文化や、ものづくりの原点について、著者が現地で撮りだめてきた多くの写真とともに解説した書籍です。 はじめにより~ 北欧の木造建築、さらに当時のままの家具や什器などを見ると、技術的には劣っていても、木を如何に活かすかを考え、木を丸ごと活かす工夫が見られます。 特に椅子を見るとそれを強く感じるとともに、モノの本来の在り方にまで思いを巡らせていることが理解できます。 19世紀になっても、北欧の人々にとって、家は一家の主を中心として家族総出で造るものでした。 什器や椅子、テーブルなども勿論、主を初めとした使い手の手作りでした。 そのため現代でも、家の補修さえ専門家に任せることなく、自ら行う人々が多く見られます。 もちろん私達日本人も、歴史的にも木との関わりが強く、木に対する親しみの深い民俗です。 しかし現代の私達はそれを忘れかけているように思えます。 日本では早くから専門分化が進み、家を建てるのも家具什器を作るのも、もっぱら工人の仕事となっていきました。 それによって専門家の技術は発達しました。 一方で、それらを使う立場の者は木との関わり・木への想いが薄れたとも云えそうです。 現代では、「住まい」は耐久消費財として住宅メーカーの手にわたり、住み手との関りはますます遠のいています。 住み手は、「住まい」を共に「造る」のではなく、「買う」感覚になってしまっています。 近年、各種メディアで古民家や木の家具が取り上げられます。 しかし常に一過性のブームに終わってしまう。 日本の森は、戦後植林された杉、檜が成長しているにも関わらず、手入れがされないため、70%が“死の森”となっていると云われます。 この森との関わり方にも、現代の日本人が置き忘れた大切なことが感じられます。 このような北欧の人々の木や自然への想いを知るにつけ、私たち日本人にも親しみやすく、優れた“北欧デザイン”の根底には、その想いを基にした“ものづくり”の思想があるのではないか、と考えるようになりました。 民家の調査行を通して得たエピソードを交えつつ、第二章に示した、無名の人々の手によって作られた、北欧の民家の中の家具・什器等、云わば民芸品の数々を通して、それらに込めた彼らの強く、深い木(樹)に対する想いを伝えたい。 そして、彼らの想いの表れた“ものたち”から、「北欧デザイン」の根底にあるものを読み取っていただきたいと考えています。

-

3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 北欧デザインジャーナリストが厳選した、必訪の114スポットを紹介。アルネ・ヤコブセンがデザインした街、ベルビュービーチやアルヴァ・アアルトの自邸、リサ・ラーソンで知られるグスタフスベリ、映画かもめ食堂のロケ地など。持ち歩きたくなるMAPつき。

-

4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 家具、建築、テキスタイル、工芸、グラフィック……「北欧デザイン」の全体像が理解できる決定版 シンプルで洗練されたデザイン家具や日用品が日本でも長年愛されている北欧デザイン。近年では、環境や社会福祉に配慮した素材選びや生産体制など、北欧のものづくりの思想や価値観そのものが、「北欧デザイン」という現代的なデザイン・ライフスタイルとして広く浸透しつつあります。 一方で、アアルト、ヤコブセン、マリメッコ、アラビアなど、個別のブランドやプロダクトに関する解説本などを目にするものの、デザイナー同士のつながりや、家具、建築、テキスタイル、工芸、グラフィックといった北欧デザインの諸ジャンルを総合的に解説する日本語の書籍はありませんでした。 本書では、そんな北欧デザインの全体像を解説するため、横断的な章立てによりトピックを厳選。わたしたちがよく知る北欧デザインの誕生背景をイラスト付きのポイント解説や豊富な写真とテキストにより読み解いていきます。

-

4.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 IKEAカタログスタイリストの家からサマーハウスまで、現地スウェーデンで見つけた19スタイルの暮らし。北欧の人たちのおしゃれなインテリア実例を取り上げ、日本でも簡単にまねできるコーディネートをご紹介!

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 環境デザインを軸に、生活を大切にしている北欧社会を紹介する。日本の場合は経済性や制度が優先されて「生活を魅力ある豊かなものにする」という視点が失われがちである。「当たり前の普通の暮らし」を送るために福祉や教育システムについて改善への努力を行っている北欧の姿をとおして、日本の環境のあり方を考える。

-

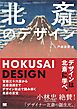

4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 デザインは北斎に学べ。 現代において北斎の人気は衰えるどころか、 ますます大きくなるばかりです。 なぜ、ここまで北斎が人気なのか。そして なぜ、時代を経ても変わらない魅力が北斎作品にあるのか。 本書では、その魅力の一つとして、 北斎作品にあるデザイン性の高さに注目しました。 日本美術史における葛飾北斎は幾度となく語られてきましたし、 その研究も膨大なものがありますが、 本書ではあえて、日本美術史における北斎ではなく、 現代のビジュアル・デザインの観点から北斎作品をみていきます。 一読して、モダン・デザインや近現代絵画との共通点までみてとれ、 きっと新しい北斎を発見することができるはずです。 第1章 構図 第2章 色彩 第3章 意匠 第4章 カメラ・アイ 第5章 季節と人間 第6章 幾何学的形態 第7章 線の魅力 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 AIを活用した購買体験デザインは、究極には消費者と企業の双方を「幸せ」にする! だからこそ、これからは従来の「販売体験デザイン」から、「購買体験デザイン」にシフトするのだ。 【本書を読んでわかること】 ◎どうすれば「トキメク」購買体験を提供できるだろうか? ◎TikTokがSNS市場に起こした「革命」とは何か? ◎インフルエンサーが「マーケティング力」を意識し始めた現状 ◎ソーシャルメディアマーケティングのカギは「SNS×コミュニティ」 ◎SNSのフォロワーは企業の「財産」ではない理由 ◎「購買体験デザイン」が消費者の「信頼」と「共感」を生むのはなぜか? ◎購買体験をデザインする「3つのステップ」 など 【本書の内容】 第1章では、「購買体験デザイン」が求められる背景として、近年のSNSにおける変化と、ユーザーのカスタマージャーニーの変化を概観します。その背景をふまえて、「購買体験デザイン」に必要とされるソーシャルメディアマーケティングについて説明しています。 また第2章では、第1章をふまえた上で、ソーシャルメディアマーケティングによって「購買体験デザイン」を実現することの必要性について、第3章では、AIを活用したインサイドテックによる、「購買体験デザイン」の実践的な手法をステップごとにご紹介しています。 第4章では、AIQが実際に支援している企業の「購買体験デザイン」の実践例を掲載。 各企業がいかに自社ブランド・商品の価値を明確化し、その価値を必要としてくれる消費者との関係を構築しようとしているか、具体的にイメージできると思います。 第5章では、Instagram運用支援企業「株式会社SAKIYOMI(サキヨミ)」代表取締役社長の石川侑輝さんとの対談を収録。 Instagramマーケティングにおける潮流の変化と「購買体験デザイン」の捉え方について、石川氏との対談にて繰り広げられる大局的な視点は、読者の皆さんにも大きな示唆を与えるでしょう。 目次 序章 「購買体験デザイン」とは何か 第1章 SNS市場の変化と「ソーシャルメディアマーケティング」の必要性 第2章 ソーシャルメディアマーケティングが目指す「購買体験デザイン」 第3章 ソーシャルメディアマーケティングによる「購買体験デザイン」の実践 第4章 「購買体験デザイン」の実践編 第5章 【対談】Instagramマーケティングの〝潮目〟をどうつかむか おわりに テクノロジーがもたらす「幸せ」な購買体験デザインの未来 著者プロフィール 渡辺 求(わたなべ・もとむ) AIQ株式会社代表取締役社長 CEO 兼 COO。 カシオ計算機、バンダイナムコエンターテイメントの新規事業開発責任者を経て、JNS ホールディングス(旧ネオス)常務取締役、インミミック(ソニーミュージックエンターテインメントと旧ネオスの合同会社)代表を兼務し、主に大手通信事業者との大型プロジェクト及び新規技術を活用した新規ビジネス創出を担当。 2019年に AIQ株式会社取締役に就任。 2022年に同社代表取締役社長 CEO 兼 COO に就任。 「本当の好き」が「価値」に変わる社会をつくることを目指し、最先端技術であるAIを活用したソーシャルメディアマーケティングの普及を推進。

-

3.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 世界へ通じるヒト、モノ、コトの磨き方で世界へ 星野リゾート流「体験のデザイン」に迫る! 成長を続ける“リゾート運営の達人”の成功の秘密をデザインの視点で分析 競争優位を生み出す魅力の見つけ方、育て方とは? 星野佳路代表の最新インタビューも掲載! 日本のリゾート業界で異彩を放つ星野リゾート。 地方の旅館やリゾート施設の運営を請け負い、 さまざまな工夫で事業を再生させ、成長を続けている。 一度は行き詰った旅館やリゾートを、なぜ再生できるのか。 そこに、星野リゾート流のノウハウがある。 ハードとソフト両面のおもてなしをデザインし、 それを裏から支える効率的な運営システムを構築したからこそ 再びお客を呼び寄せることができたのだ。 本書では、星野リゾートのビジネスをデザインの視点から分析。 独自の運営手法を「星のや」や「界」、「リゾナーレ」など 同社が展開する3つのブランドで具体的に紹介。 さらに、2018年に開業した第4のブランド「OMO」の開発プロジェクトに 密着し、星野流のブランディングの強さの秘密に迫る。 寿司が世界の食の1カテゴリーになったように、 日本旅館をホテル業界の1カテゴリーにしていきたい ――星野佳路・星野リゾート代表

-

3.6※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【本電子書籍は固定レイアウトのため7インチ以上の端末での利用を推奨しております】 定番も旬モノも、覚えてうれしい上質レシピ ロゴや罫線、パターンは、デザインに欠かせない要素。本書は、PhotoshopとIllustratorを使ってデザイン素材を作る方法やアイデアを解説する1冊です。 多くの場面で使える定番デザインの作り方はもちろん、今が旬の表現や新鮮&上質なネタも盛り込んでいますので、クライアントに「いいね!」と言わせる「ほめられデザイン」をマスターできます。デザイン作例は「ベーシック」「ナチュラル&シンプル」「アンティーク&アナログ」「ラグジュアリ&ロマンチック」「和」「クール&ストリート」とテイスト別に章を分けて解説。1冊あればさまざまなシーンで活用できます。 初心者の方はもちろん、仕事でPhotoshopやIllustratorをすでに使いこなしているという人にも役立つ内容です。 ※本電子書籍は同名出版物を底本とし作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。

-

5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【本電子書籍は固定レイアウトのため7インチ以上の端末での利用を推奨しております】 これいいね と必ず言われる 定番&旬な写真加工術 今やデザインをする上で欠かせない、Photoshopによる写真レタッチ、加工。ベーシックなレタッチの基礎はクリエイターにとってもちろん大切ですが、それにプラスして今の時代の空気を読み、クライアントに「いいね!」と言わせるちょっとした工夫や見せ方も重要です。 本書は、プロのクリエイターが厳選した使用頻度の高い実用的・実践的なレタッチをはじめ、「これどうやったんだろう?」「ちょっと真似してみたい!」と思わせる、最新加工術を紹介します。 Photoshopによる写真レタッチ・加工にあまり慣れていない人から、仕事でPhotoshopをすでに使いこなしているという人にも役立つよう、「ベーシック」「人物」「ライフ」「かわいい加工」「かっこいい加工」と章を分けて解説しています。さまざまなシーン、テイストに応用できる1冊です。 ※本電子書籍は同名出版物を底本とし作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。

-

3.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【本電子書籍は固定レイアウトのため7インチ以上の端末での利用を推奨しております】 「定番」基本ルール+「旬」なデザインネタ事典 IllustratorやPhotoshopはそれなりに使えるけれど、レイアウト・デザインの難しさ、奥深さを感じている人へ。今、クライアントに「いいね!」とほめられるデザインとは、デザインの根幹にある「基本」の法則やルールをきっちり踏まえたうえで、ちょっと「旬」な要素をプラスしたものです。 本書ではプロのデザイナーが、レイアウト・デザインの法則、ルールを押さえた上で、具体的な作品作りのコツとアイデアを紹介しています。このデザインを実現するには、この基本ルールを使い、このアプリ操作で実現しているんだということが理解できるよう、「デザインの基本」「文字」「配色」「見出し」「写真」「飾り・あしらい」と章を分けて解説。 実用的・実践的な基本法則にプラスして、「ちょっと真似してみたい!」最新レイアウト・アイデアを紹介します。デザイン勉強中の方から仕事でレイアウトをしている中級レベルの方まで、実務に役立つ1冊です。 ※本電子書籍は同名出版物を底本とし作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。

-

3.0

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 オリジナルブランドである【ROCKSTONE】を設立して以来、海外のデザイナーや建築家のシリーズなどのトータルなモノづくりや、家具を中心とした空間プロデュース、究極の日本の宿づくりを手がける。それらのデザイン活動は単なるデザインの提案にとどまらず、生産・販売という具体的な経営活動を通じて新しい文化のあり方とライフスタイルを提案し、従来のインテリアデザインの概念を超えたものとなっている。近年は【楽風庵】、【KAMO】、【tobi】ブランドを手掛け、日本の家具としては異例の高評価を海外見本市にて獲得。世界市場における日本の家具ブランドのあるべき姿を追求し、世界に誇れる地場の職人技をデザインによって昇華させ、新時代に適応した新しいブランド創造活動を行っている。「ものづくり」から「ことづくり」そして「人づくり」へと発展してきた岩倉のデザイン活動の全貌と、そのユニークな人生の歩みを、気鋭のカメラマン・中村風詩人の美しく静謐な写真と、感性豊かなライター・帆志麻彩の文で紹介する。インテリアデザイン、椅子に関心のある人にとって、必読の書。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできません。

-

4.0※この電子書籍は固定レイアウト型で配信されております。固定レイアウト型は文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ---------------------------------------- Web界隈やデザイナーに大人気! Web関連の情報やデザインについて記事が学べる『Webクリエイターボックス』の管理人、 Manaによる渾身のHTML & CSSとWebデザインの実践知識が一気に学べる本 ---------------------------------------- ほんの一手間で劇的に変わる! 一歩進んだWebサイト制作の知識が一気に学べる! ・5つのサイトから学べる! 今のWebサイトを作る最新の技術群 ・自由な表現ができる! 手描き、斜め、グラデーション、あらゆる装飾の作り方 ・今日から使える! 表とグラフ、アニメーションなど、JavaScriptライブラリ ・動画、カスタム変数、Emmet、Sass、問題解決の知識まで WebクリエイターボックスのManaが教える Webサイト制作の実践&旬のスキル。 思い描いているものを形にできる魔法の1行が必ず見つかる! コードも、デザインも、時短術も、全部学べる! ●本書の対象読者 ・HTMLとCSSの基礎学習までを終えた人 ・Webサイト制作のワンランク上のスキルを学びたい人 ・自由な装飾表現を用いてWebデザインを作りたい人 ・アニメーションなど動きがあるサイトを作りたい人 ・練習問題やお題に挑戦し、成果を皆と共有したい人 ・効率よくコードを記述できる方法を知りたい人 ・独学で困った際などの問題解決法を学びたい人

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 なぜ、自分のデザインはプロっぽくならないんだろう? ほんの一手間でプロっぽくなるデザインの小ワザ60個集めました。 デザインの仕事を始めたばかりの新人デザイナーや、独学で勉強中の素人デザイナー。いざデザインをしてみると、なぜかそれっぽくならない…。それはデザインの上手い下手ではなく、ちょっとした工夫の部分が原因だったりします。本書は、ほんのひと手間でプロっぽいデザインにするためのアイデアと、それを実現するためのテクニックを紹介した本です。これまで学校や本では教えてくれなかった「現場で使える実践テクニック」を学べます。 ●Chapter1 ほんの一手間でプロっぽくなる「色調補正」の小ワザ ●Chapter2 ほんの一手間でプロっぽくなる「人物レタッチ・合成」の小ワザ ●Chapter3 ほんの一手間でプロっぽくなる「商品レタッチ・合成」の小ワザ ●Chapter4 ほんの一手間でプロっぽくなる「文字デザイン」の小ワザ ●Chapter5 ほんの一手間でプロっぽくなる「あしらいデザイン」の小ワザ ◎付録 PhotoshopとIllustratorのきほん

-

4.5

-

3.4★高城剛氏推薦!「21世紀の『リアル』が、ここにある」 ■僕らはもっと自由に生きられる! 近年、働き方や暮らし方が多様化するにつれて、 多くの人が自分なりの人生をデザインし始めています。 パラレルキャリア、コワーキング、独自の経済圏、 DIYリノベーション、デュアルライフ、海外移住……。 こうした働き方・暮らし方を一部の著名人か、 経済的な成功者だけのものだと思っていないでしょうか? 実は、日本にもすでに多くのライフデザイナーたちが存在します。 人生は「選択」と「意志」次第で、いくらでも自由に設計することができるのです。 ■家もオフィスも持たない「生活実験」から見えたもの 本書は、1年間、家やオフィス、家財道具を持たずに旅しながら暮らす 生活実験プロジェクト「ノマド・トーキョー」を行った著者が、 そこで出会った多くのライフデザイナーたちの働き方・暮らし方を紹介します。 東京中のシェアハウス、シェアオフィスを渡り歩き、 日本に今、起こりつつある新しいライフスタイルと、 次世代チェンジメーカーたちのワークスタイルから見えてきたもの。 それは「セルフ(自)」「ワーク(職)」「リビング(住)」から成る 「ライフデザイン」という発想です。 ■「自」「職」「住」から考える、新しい人生のつくり方 予測不可能な時代に、固定化されたライフ「プラン」は無意味です。 逆算型で描かれるプラン通りの人生など、もはや存在しません。 これからは、偶然性を上手に取り込みながら、 自らの手で人生をつくり出すライフ「デザイン」が必要です。 ビジネスでも、アジャイル型、リーンスタートアップ、デザイン思考 といった手法に注目が集まっていますが、 そうした考え方を人生設計にも応用してみましょう。 描かれた地図をコンパスに持ち替え、 現実と理想のあいだ、個人と組織のあいだ、仕事とプライベートのあいだ、 都会と田舎のあいだを自由に泳ぎ回る「新しい人生設計」とは? 本書は「多面性」「つながり」「多拠点」の3つの側面から、 32人のライフデザイナーの事例を交えて、 自由でしなやかな生きるヒントを紹介します。

-

4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 マイクロサービスは、現在最も注目されるソフトウェアのアーキテクチャスタイルです。巨大なモノリシック(一枚岩)システムを、独立した複数のサービスへと分割することによって、それらのサービスはRESTやメッセージングを介して協業できるようになります。機能別に分割されたサービスはそれぞれ個別に開発/デプロイ/管理され、疎結合となっており、保守性や運用性が飛躍的に向上します。 マイクロサービスは巨大なエンタープライズシステムのモダナイゼーションに役立つアーキテクチャスタイルですが、その実践は簡単なことではありません。本書は、システムのマイクロサービス化の成功に向けた極めて実践的な解説書です。豊富なサンプルコードを示しながら、ストーリー仕立てで具体的な解説を試みます。システムやプロセス間通信の設計や、ビジネスロジックの開発、データの永続化などを解説し、さらにテストやデプロイ、開発プロジェクトのマイクロサービスへの移行などについても考察しています。 マイクロサービスについて詳しく知り、その実現のための具体的な方法を知りたい、開発の失敗を避けるための生きた知識を得たいという方のために、本書はさまざまな知見を提供します。

-

3.0※この商品は固定レイアウトで作成されています。お使いの端末で無料サンプルをお試しいただいたうえでのご購入をお願いいたします。 ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 無名のデザイナーだった筆者がロゴデザイン上達のためにはじめた練習「毎日ロゴ」。 1日30分で新しいロゴをつくり、ブログにアップすることを毎日続けた結果、発想力や造形力が飛躍的にアップし、国内外の有名デザイン賞を続々受賞。 著者が実践して結果を出したロゴデザインの上達法を解説したのが本書です。 ロゴデザインを考えるための17種類の発想法、実際に制作した1年366個のロゴ、仕事で制作したロゴの事例を紹介。 ロゴデザインに必要な発想力と造形力を鍛えるための手法が惜しみなく公開されています。 そのほか、著者がデザインの道に進んだきっかけや「毎日ロゴ」を始めた経緯、デザインの仕事で心がけていることなどのコラムも充実しています。 デザイナーだけでなく、自分でロゴをつくりたい方々にもオススメの一冊。 正しい練習方法を続ければうまくなる、ロゴデザイン上達本の決定版です。

-

4.4「澤田さんには、目の見えない息子がいる。僕はそれを、うらやましいとさえ思った。」 佐渡島 庸平氏(コルク代表) 日本テレビ「シューイチ」、NHK「おはよう日本」などにたびたび出演。 本書の著書は、SDGsクリエイティブ総責任者ヤーコブ・トロールベック氏との対談をはじめ、 各界が注目する「福祉の世界で活躍するコピーライター」澤田智洋。 こんな話があります。 「ライター」は、もともと片腕の人でも火を起こせるように発明されたものでした。 「曲がるストロー」は、寝たきりの人が手を使わなくても自力で飲み物を飲めるよう作られたものです。 それが今では障害者、健常者、関係なく広く利用されています。 障害者にとって便利なものは、健常者にとっても便利だからです。 つまり、「すべての弱さは社会の伸びしろ」。 ひとりが抱える弱さを起点に、みんなが生きやすい社会をつくる方法論。 それがマイノリティデザインです。 大手広告会社で名だたる企業のCMを手がけるコピーライターだった澤田氏は、 自身の息子が目に障害を持って生まれてきたのを機に、「広告をつくらないコピーライター」となりました。 そして、活躍の舞台を広告業界という「マス」の世界から、福祉業界という「マイノリティ」の世界にスライドさせ、 「弱さ」を起点に社会課題を解決する仕掛け人となります。 その活動は多岐に渡ります。 ・福祉器具である義足をファッションアイテムに捉え直した「切断ヴィーナスショー」 ・視覚障害者の「足」と寝たきりの人の「目」を交換する「ボディシェアリングロボットNIN_NIN」 ・過疎化地域への移住を劇的に促進させたPRプロジェクト「高知家」 ・ユナイテッドアローズと立ち上げた、ひとりの悩みから新しい服をつくるレーベル「041」 ・運動音痴でも日本代表選手に勝てる「ゆるスポーツ」etc……。 苦手、できないこと、障害、コンプレックス=人はみな、なにかの弱者・マイノリティ。 テレビやウェブで話題になった数々の仕事、その全貌を書き下ろした、ビジネス書としては澤田氏初の書籍となります。

-

5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 映画『ハリー・ポッター』『ファンタスティック・ビースト』シリーズを手がけたデザインユニットMINALIMA(ミナリマ)が 「魔法ワールド」デザイン誕生のマル秘エピソードを大公開! 最新作『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』製作秘話も収録。 すべては1通の手紙から始まった…… 20年前、ワーナー・ブラザースから依頼を受けたミラフォラ・ミナとエドゥアルド・リマは、映画『ハリー・ポッター』の世界に命を吹き込むため、ホグワーツからハリーへの手紙、『日刊預言者新聞』、〈ウィーズリー・ウィザード・ウィーズ〉などの象徴的なグラフィックや小道具を数多く生み出しました。 本書『マジック・オブ・ミナリマ』は、J・K・ローリングの魔法ワールドを彩り、多くのファンに愛されているデザインの数々と、スタッフ、キャストとのエピソードを楽しむことができます。 さらに〈忍びの地図〉や〈ブラック家のタペストリー〉など、映画に登場するアイテムのレプリカや楽しく遊べるしかけも収録した、「ハリポタ」「ファンタビ」ファン必携の公式インタラクティブ・ブックです!

-

-道路に書きつけられている記号は何を意味するんだろう? マンホールにはなぜ絵が描いてある? アライグマと人間が攻防戦を繰り広げている街があるって本当? 携帯電話の中継塔が街路樹に擬態している理由って? 都市に生きるわたしたちが見落としがちなものに注目して、建造物や建築にひそむ工夫や知られざる歴史をわかりやすく面白く解説。日々の散歩から街づくりにまで活かせて、知的好奇心をそそるトピックが満載!

-

3.0

-

4.0あなたのまちには地方創生の具体的な打ち手がありますか? □ 企業を誘致したが、思ったほど地域が活性化しない… □ 大型店を誘致したけど、効果は還元されているの…? □ 公共事業を地元企業に発注したが、資材の調達費が域外に流れてしまう… □ イベントや観光開発を行ったが、効果がすぐに途絶えてしまう… 上記のような「まちの悩み」を解決すべく 第I弾「まちづくり構造改革~地域経済構造をデザインする~(2014/3)」では、 「地域経済構造分析」をベースにまちづくりの基礎や問題点、分析の仕方、主な事例を紹介しました。 第II弾の本書では、その基礎知識をベースに、 各自治体が持っている地域活性化のタネをどのように活かしていけば良いのかを 具体的事例で解説しています。 【著者紹介】 中村良平(なかむらりょうへい) 1953年 香川県高松市生まれ 1977年 京都大学工学部衛生工学科卒業 1979年 筑波大学大学院環境科学研究科修了 1984年 筑波大学大学院社会工学研究科修了・学術博士 近畿大学助教授、岡山大学助教授、岡山大学大学院教授(社会文化科学研究科)を経て、経済産業研究所ファカルティフェロー、東京大学客員教授、日本経済研究所理事などを務める。

-

3.0

-

5.0

-

3.7

-

4.0

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 アジアでも注目される「見守る保育」。子どもたち一人ひとりが主体的に活動するための空間づくりが学べます。実際の園での実例写真を豊富に掲載しているので、視覚的にも理解しやすい構成となっています。これからの少子化時代を生き抜く上で、保育施設を運営するかた必携の1冊です!

-

-※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。 また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 今どきのおしゃれなWebデザインを学べます。 ・知識ゼロから手を動かして学べる ・デザインのコツがスラスラわかる ・現場でお役立ちのTipも満載 ・CSSでアニメーションも作れる CSSデザインをはじめて学ぶならこの1冊! 対象の読者 ・これからWebサイト制作をする初心者 ・Webサイトの更新を任されてしまった方 ・一からデザインを作るのに不安のある方

-

4.0※この商品は固定レイアウトで作成されています。お使いの端末で無料サンプルをお試しいただいたうえでのご購入をお願いいたします。 ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は、小説や漫画の装幀・装画、タロットカードやステッカーなどのグッズ、アナログゲームや謎解きイベントなどのメインビジュアルを中心に、ファンタジーの世界へと私たちを導く、魅惑的な表現を紹介します。今回は「魔法」と「ミステリー」をテーマに、光と闇の狭間でミステリアスな雰囲気を醸し出し、見る者の想像を掻き立てる現代の作品を集めました。デザインだけでなく、創作世界に欠かせないイラストレーションやアートも掲載しています。また国内だけでなく、海外のさまざまな地域から寄せてもらった美しい手描きの作品群も必見です。秘密と冒険に満ちた舞台を巡り、ファンタジーたらしめる意匠の秘訣に迫る一冊です。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 タッチラグビー界のレジェンドが伝授する、 ステップだけに特化した“究極”の技術本 明確な根拠と理論があるから、確実に相手を抜き去る! 林大成選手推薦! (7人制ラグビー) 「ステップは才能じゃない! 身体の使い方ひとつで誰もができるものだとヒデさんから学んだ」 第1章 ステップとはなにか? 第2章 ニュージーランド式ステップの基礎 第3章 あらゆるステップを身につける 第4章 ステップ習得のためのトレーニング ------------------ 日本にグースステップが 浸透する世界を作りたい! ! 僕はステップが好きすぎるがゆえに、それを人に伝えるために動きのひとつひとつを分解し、言語化していくことができました。そして2015年からニュージーランド式ステップレッスンをはじめ、多くの選手に伝えていくようになりました。 指導している中でよく驚かれるのが、僕が高校まで野球をしていて、ラグビーに触れたのは大学に入ってからであるということ。みなさんは、僕が小さいころからラグビーをプレーしてグースステップを習得してきたと思っていることが多いようです。 日本のラグビー界では、僕が指導するグースステップをはじめとするニュージーランド式ステップは「自分にはできないです」「ニュージーランド人だからできる」と考える方がまだまだ多いのが実情です。 しかし、ステップはセンスではなく、やり方を理解すれば誰でもできます。 もちろん僕が書くことが絶対の正解ではないですが、ぜひこの本を参考にしていただき、最終的にはグースステップをはじめ、観ている人を感動させるオリジナルステップをみなさんに作っていただきたいと思います。

-

-この1冊でマルチクラウドジャーニーを突き進め! 本書はマルチクラウドにおける、現代的なネットワーク構築・設計を解説する書籍です。ネットワークの観点からマルチクラウドの優位性や課題を紹介します。また、構成例や接続方法はもちろん、デザインパターンや運用方法まで解説します。 ■本書の特徴 ・マルチクラウドジャーニーを丁寧に解説 オンプレミス環境からはじめて、どのようにマルチクラウド環境に移行していくかがわかるように順を追って解説しています。 ・冗長性と耐障害性を実現するデザインパターンの紹介 過去の障害を参考に、多くのデザインパターンを紹介します。 ・非機能要件まで網羅 可用性、拡張性、運用性、移行性をもたせる非機能要件についても解説します。 ■対象読者 ・クラウドエンジニア(ベンダーロックインに限界を感じている方) ・ネットワークエンジニア(オンプレからクラウドに領域を広げる方) ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。

-

3.5【ダメ出しに負けないデザイン力を身につける!】 クライアントからのオーダー通りに制作したデザインでも、ダメ出しされてしまうことはありませんか? 本書では、さまざまなオーダーに応えるためのデザインのポイントやコツを「Before」と「After」で紹介しています。オーダーに沿ってデザインしてみた作例に対してのダメ出し、ダメ出しを受けて修正を加え、改良してよくなったデザインの比較が明らかで、デザインを良くするためのポイント(レイアウト・配色・文字・写真・図、イラスト)が盛り込まれており、実践に役立つ作りになっているのが本書の特徴。「高級感を出したい」「迫力を出したい」「おしゃれな印象にしたい」などクライアントからの要望と、目的やターゲット層を理解してデザインを提案することが重要です。なお、掲載しているデザインは、ポスター、チラシ、フライヤー、雑誌記事など、さまざまな制作物を例にしています。日常で見かける制作物を中心に解説していますので、応用しながら自身の制作にぜひ役立ててください。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 マンガ・アニメ・ゲーム・特撮をいかに展示するのか 「美術展と異なるマンガ・アニメの展覧会はこんなふうに進化してきた! 誰も教えてこなかった創意工夫、その詳細があきらかに」。椹木野衣(美術評論家・多摩美術大学教授) ヴェネチア・ビエンナーレ「おたく」展(星雲賞受賞)の第一人者による7つの実践事例を図面とともに収録 【目次】 マンガ・アニメ・ゲーム・特撮の展示 ケーススタディ:大英博物館企画展示 The Citi exhibition「Manga」 ジャポニスム2018「MANGA←→TOKYO」展 ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展日本館「おたく:人格=空間=都市」展 「魔法少女まどか☆マギカ等身大原動画展」 「『リトルウィッチアカデミア』とアニメミライ~等身大原動画でみる作画の魔術~」展 「『リトルウィッチアカデミア』の世界:アニメ発メディアミックスの新潮流」展 「吾妻ひでお美少女実験室」展 「すがやみつる展:『ゲームセンターあらし』とホビーマンガ」 マンガ・アニメ・ゲーム・特撮の常設展示

-

-「マンガデザイン」は「マンガの手法をグラフィックデザイン化したもの」を指す登録商標だ。考案したのは、電通で数々の文化・スポーツイベントを企画プロデュースし「メディア戦略のプロ」と呼ばれた吉良俊彦氏。世界に誇る日本の文化でありながら、広告の世界にほとんど影響を与えてこなかったマンガを活用して「笑顔をプロデュース」することで、モノを売るための知恵を詰め込んだ。最新のメディアプランニング事例も多数掲載。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【今すぐ始められる実践ワーク付き】 自分が納得して選ぶから、どんな生き方も正解になる! 15年間、2000人以上のキャリアと向き合いわかった幸せのヒント。 「このままでいいんだろうか?」ライフステージの変化によって仕事に対するマインドは大きく揺らぎます。 「転職か、独立か」「地方か、都市か」「会社に残るか、辞めるか」 そんな悩みに対する答えは一つじゃない。自分が納得できる答えを探すしかない。 では、どうすればいいのか? それぞれのライフステージにおいて、仕事と人生を調和させ、より充実した毎日を送るためのキャリアの築き方を考えます。 タイトルの通り、マンガの主人公は共働きの30代夫婦。 お互いに大事な打合せがある日に、愛娘が熱を出したと保育園からの電話。 仕事も子育ても、どっちもあきらめたくない夫婦は、これからの仕事と人生について考え始めます。これは、著者のクライアントの中でも多いケース。 キャリア・人生の分岐点に立っている今こそ、「キャリアデザイン」に取り組んでみませんか。 答えのない時代と言われる今だからこそ、幸せな毎日のために、自分で納得した選択をしよう。 【目次】 はじめに 主な登場人物 Prologue 「このままでいいのか?」仕事と人生を本気で考える Chapter1 「どう生きる?」自分と真剣に向き合う Chapter2 「どこで、どう働く?」多様化する社会での選択肢 Chapter3 「何をすればいいの?」本気で転職したいと思ったら Chapter4 「納得解を見つける!」理想の人生を実現するために Epilogue 「幸福解を生きる」納得して選べば、すべてが正解だ Appendix キャリアデザインで人生を変えた人たちの声

-

5.0天界にある動物の「デザイン室」では、神様(クライアント)からのムチャ振りを受けて、日々さまざまな動物がデザインされていた。「ユニコーンってなんで存在しないの?」「海で最強の動物は?」「蛇と鳥、どっちが強い?」「オスがおかあさんな生き物って?」など、「そうだったんだ!」「そんなのいるんだ!」が満載の大人気いきもの創造コメディがフルカラー版で登場! 面白くてためになる人気の動物図鑑が大増補のほか、大人向けだった一部の表現を一新してお子様も安心して楽しめる本に生まれ変わりました! これを読めば動物園や水族館が100倍楽しくなる!!

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 永久保存版! マンガの基礎デッサンシリーズ第4弾発売決定! “思いどおりのキャラを描くために” 本書は、基本的な顔と体の描き方からはじまって、「らしく魅せる」テクニックを徹底紹介!また「ファッションはキャラの性格や生き方を反映する」という考え方から、基本的なキャラの「学生」と個性的な「ミュージシャン」のコスチュームに着目し、キャラの自己表現を学びます。さらに、キャラ・デザインをもっとグレードアップさせ、迫力のある画面づくりができるコツを紹介します。 森田和明氏の「キャラのデザイン現場」も必見です!!

-

3.5

-

-デザインで「困った!」を作らない!問題発見と解決のヒント31 高知在住のフリーランスデザイナー。 大学卒業後、桑沢デザイン研究所の夜間部に学ぶ。 東京、高知のデザイン事務所を経て、2016 年に独立。高知市を拠点に県内外の企業、店舗、個人、スタートアップのサービスや商品に関わる印刷物やウェブのデザインを手がける。 目下の関心はアクセシビリティ。「個々の良さが発揮される風通しの良い世界」にデザインで貢献することを目指して活動中。 こぶたのうたちゃんと昭和の古家に暮らしている。 ※この商品は固定レイアウト型の電子書籍です。 ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※お使いの端末で無料サンプルをお試しいただいた上でのご購入をお願いいたします。 ※本書内容はカラーで制作されているため、カラー表示可能な端末での閲覧を推奨いたします

-

4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 デザインで「困った!」を作らない!問題発見と解決のヒント31 本書は、ダイバーシティやインクルージョンを実現するために、デザインの力でできることを紹介する書籍です。具体的には、色、文字、ことば、図解、UIという観点で、基礎知識と改善例を交えて解説します。 作例はBefore/Afterで視覚的にわかりやすく、丁寧にまとめました。 ■本書の特徴 SNSやインターネットの発達により、わたしたちが日常的に触れる情報量は爆発的に増えました。便利なツールやサービスが普及することで、ノンデザイナーも情報発信のデザインに携わる機会が増えています。その中で、情報が受け取れなくて困っている人、伝えたいことが伝わらなくて困っている人がいます。 本書では、そんな情報伝達に関わるみんなの「困った!」を「こうしよう!」に変える31のヒントを紹介します。 ・基礎知識が身につく 色、文字、ことば、図解、UIの5つの切り口で、多様性を受け容れるデザインのための基礎知識をまとめました。関連情報や好事例を紹介するコラムも見どころです。 ・Before/After形式で理解が深まる 具体的な例をとおして「困った!」を解決するデザインのコツを解説しました。困りごとの原因がわかり、問題を発見する力と改善する力が身につきます。 ・6人の登場人物と一緒に学べる 登場人物の声をヒントに、印刷物、掲示物、コミュニケーション、ウェブのデザインを改善していく構成です。身近なシーンや人を思いうかべることで、デザインの捉え方が変わります。 ■本書の構成 Chapter 1.みんなのデザイン 1-1.困った!はなぜ生まれる? 1-2.多様性の時代に向かうデザイン 1-3.みんなのデザインいろいろ 1-4.登場人物 Chapter 2.色で困った! 2-1.色の基礎知識 2-2.赤×黒で困った! 2-3.赤×緑で困った! 2-4.白×黄で困った! 2-5.色名で困った! 2-6.コントラスト不足で困った! 2-7.色分けで困った! 2-8.色だけで困った! Chapter 3.文字で困った! 3-1.文字の基礎知識 3-2.小さくて困った! 3-3.読み間違えて困った! 3-4.細くて困った! 3-5.変形で困った! 3-6.ぎゅうぎゅうで困った! 3-7.視線が迷子で困った! Chapter 4.ことばで困った! 4-1.ことばの基礎知識 4-2.難しくて困った! 4-3.見当ちがいで困った! 4-4.ばらばらで困った! 4-5.長文で困った! 4-6.聞こえなくて困った! 4-7.選べなくて困った! Chapter 5.図解で困った! 5-1.図解の基礎知識 5-2.ちぐはぐで困った! 5-3.ミスリードで困った! 5-4.ごちゃごちゃで困った! 5-5.どっちつかずで困った! 5-6.目立たなくて困った! 5-7.見えなくて困った! Chapter 6.UIで困った! 6-1.UIの基礎知識 6-2.勝手に動いて困った! 6-3.現在地不明で困った! 6-4.行先不明で困った! 6-5.紛らわしくて困った! 6-6.触れなくて困った! 6-7.うっかりミスで困った! Chapter 7.おさらい 7-1.困った!さがし 7-2.チェックリスト 高知在住のフリーランスデザイナー。 大学卒業後、桑沢デザイン研究所の夜間部に学ぶ。 東京、高知のデザイン事務所を経て、2016 年に独立。高知市を拠点に県内外の企業、店舗、個人、スタートアップのサービスや商品に関わる印刷物やウェブのデザインを手がける。 目下の関心はアクセシビリティ。「個々の良さが発揮される風通しの良い世界」にデザインで貢献することを目指して活動中。 こぶたのうたちゃんと昭和の古家に暮らしている。

-

4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「新刊,どんなデザインにする?」 多くの同人作家の悩みにこたえてきたデザイナーだからできる,「同人誌のデザイン」のアイデア&テクニック集! 同人誌を作っているときに意外と悩みがちなのが,表紙をはじめとする「デザイン」です。イラストは描けても,タイトルなどと組み合わせて思いどおりに演出するのは簡単ではありません。この本では,同人誌ののデザインのアイデアを,「ここをこうすればもっとよく見せられる」という風にBefore-After形式で解説します。 【こんな悩みにこたえます!】 格好良さやインパクトに欠ける 配色やレイアウトが上手くまとまらない フォントの選び方がわからない イラストなしで表紙を作りたい お品書きも良くしたい etc... さまざまな事例をとりあげているので,試してみたくなるアイデアとテクニックがきっと見つかるはずです。Photoshopを用いたメイキングも掲載しているので,すぐに自身の本にアイデアを取り入れることもできます。 【はじめての人にもおすすめ】 また,デザインの基本や,同人誌の作り方の知識も解説しています。デザインのセオリーをしっかり理解したい人や,はじめて同人誌を作るような人にも嬉しい内容になっています。

-

3.0目次 : 1 キャリアとは 2 子どもの日の記憶 3 模索の日々 4 選択していた頃 5 確立期の風景 6 更なる夢を (※本書は2005/8/1に発売し、2022/2/10に電子化をいたしました)

-

4.5九州新幹線「つばめ」やJR九州の特急列車を中心に、常に話題作を発表し続けてきたデザイナー・水戸岡鋭治。 ユニバーサルデザインやバリアフリー対策、さらには地産地消的考えをも取り込んだ、彼の独特な鉄道デザインの原点にあるものを、個々の「仕事」を通して展望する。 水戸岡 鋭治(みとおかえいじ) 1947年岡山県生まれ。岡山県立岡山工業高校デザイン科卒業。1972年、ドーンデザイン研究所設立。建築・鉄道車両・グラフィック・プロダクトなどさまざまな分野のデザインを手がける。なかでもJR九州の車両・駅舎のデザインで、国際的な鉄道関連デザインの賞であるブルネル賞など数多くの賞を受賞。ほかに岡山電気軌道の路面電車「MOMO」、和歌山電鐵の「たま電車」「いちご電車」、富士急行の「富士登山電車」なども手がける。著書に『ぼくは「つばめ」のデザイナー』(講談社)、『旅するデザイン』(小学館)などがある。 ※電子書籍の仕様による紙版と異なる図版・表・写真の移動、本文中の参照指示の変更、ほか一部修正・訂正を行っている箇所があります。予めご了承ください。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 ランドスケープデザインの考え方を実践的に身につける! ランドスケープデザインは、建築物と周辺の調和を考えるだけでなく、植物、自然環境、地域性、環境との共生等様々な視点から総合的に考えなければならないものです。 本書では、基礎調査の基本からプランニング手法、建築用途に応じたランドスケープデザインの方法、植栽計画のポイントなど実際の設計作業にしたがって、知っておくべきことのみを具体的に解説しています。 改訂2版にあたっては、掲載データの更新、画像や図面の追加を行い、より具体的に理解できるよう見直しています。 ◆Chapter1 ランドスケープの範囲 1-1 坪庭から地域計画まで 1-1-1 ランドスケープと自然風景 1-1-2 マクロの視点とミクロの視点 1-1-3 ランドスケープと造園 1-2 ランドスケープデザインをする手順 1-3 デザインを取り巻く様々な環境の把握 1-3-1 自然環境の把握 1-3-2 人工環境の把握 1-3-3 工事環境の把握 1-3-4 管理環境の把握 ◆Chapter2 基礎調査 2-1 自然環境調査 2-1-1 文献調査 2-1-2 現地調査 2-1-3 気象 2-1-4 土壌および土質 2-1-5 地形・水系 2-1-6 動物 2-1-7 植物 2-2 人文環境調査 2-2-1 歴史 2-2-2 文化史 2-2-3 都市基盤環境 ◆Chapter3 プランニング手法 3-1 現況図の作成 3-2 基本方針の策定 3-2-1 ワークショップの必要性 3-2-2 ゾーニング 3-2-3 動線計画 3-2-4 詳細計画 ◆Chapter4 様々なランドスケープデザイン 4-1 地域計画 4-1-1 自治体における緑の取組み 4-1-2 方針の決め方 4-1-3 具体的案と表現方法 4-1-4 今後の課題 4-2 街路計画 4-2-1 街路の構成要素 4-2-2 街路樹計画 4-2-3 植栽帯の幅について 4-2-4 高木の植栽間隔 4-2-5 植栽の構成 4-2-6 樹種の選択 4-2-7 街路植栽以外について 4-3 広場 4-3-1 広場の機能と緑 4-3-2 緑陰を作る 4-3-3 芝生広場 4-3-4 花見広場 4-3-5 駅前広場 4-3-6 運動広場 4-4 公共施設92 4-4-1 庁舎 4-4-2 公民館・コミュニティセンター 4-4-3 美術館・博物館・資料館 4-4-4 図書館 4-4-5 学校 4-5 ショッピングモール・商店街 4-5-1 ショッピングモールの緑 4-5-2 商店街の緑 4-5-3 ショッピングモール・商店街の緑の大きさ 4-5-4 街を賑やかな雰囲気にする緑 4-6 商業施設 4-6-1 緑の配置計画 4-6-2 エントランス部 4-6-3 屋上部 4-6-4 駐車場 4-7 オフィスビル 4-7-1 環境分析と利用動線 4-7-2 エンランスとファサード 4-7-3 外周部 4-7-4 屋上部 4-7-5 中庭部 4-7-6 樹種の選定 4-8 集合住宅 4-8-1 環境分析と利用動線 4-8-2 テーマの策定 4-8-3 エントランス 4-8-4 中庭 4-8-5 外周部 4-8-6 専用庭 4-8-7 テラス・屋上 4-8-8 更新する植栽 4-9 団地 4-9-1 集合住宅の団地 4-9-2 住棟ごとのスタイルの提案 4-9-3 住戸の団地 4-9-4 接道部 4-9-5 隣地境界部 4-9-6 団地入口 4-9-7 団地内の公園・広場 4-10 病院 4-10-1 ゾーニング 4-10-2 樹種構成と密度 4-10-3 病院の各部分のデザイン 4-11 住宅 4-11-1 詳細な調査 4-11-2 ゾーニングと動線 4-11-3 各部位のデザイン 4-12 屋上緑化・壁面緑化 4-12-1 屋上緑化 4-12-2 壁面緑化 4-13 生態系を生かした緑の空間 4-13-1 ビオトープ 4-13-2 鳥の集まる緑地 4-13-3 生態系のバランスを崩さない 4-14 自然の保全と復元 4-14-1 里山の復元 4-14-2 森林の復元 4-14-3 水辺の復元 ◆Chapter5 植栽計画 5-1 ランドスケープで扱う植物 5-1-1 樹木について 5-1-2 草本について 5-1-3 地被 5-1-4 特殊樹 5-2 樹種の選定 5-2-1 植生的要素 5-2-2 文化的要素 5-2-3 機能的要素 5-3 植栽のポイント 5-3-1 植栽密度 5-3-2 樹木の形状 5-3-3 樹木の重さ 5-3-4 常緑樹と落葉樹のバランス 5-3-5 樹木の並べ方 5-3-6 デザインスタイル 5-4 管理方法が決めるデザイン 5-4-1 管理の内容 5-4-2 管理をできるだけ少なくするデザイン 5-4-3 完成形の設定 5-4-4 芝生広場の管理 ◆Chapter6 緑のランドスケープデザインの展開 6-1 環境資源 6-1-1 緑の環境効用 6-1-2 地域の生態保存と復元 6-2 コミュニケーションのための緑のランドスケープ 6-2-1 自治体の緑化による街おこし 6-2-2 園芸による療法 6-3 景観まちづくりと観光

-

-

-

3.0要員・人件費の”投入量”と”質”をマネジメントすることによって事業を強くし、企業を成長させる人件費の“投入量”と“質”をマネジメントし、企業の成長につなげるためのノウハウを学べる!

-

4.5【本物のデザイン思考の「これから」がわかる新しい入門書】 現代は、環境問題や経済のグローバル化、テクノロジーの発展、価値観の多様化、多様な人々の包摂など、さまざまな要因によって不確実性が高く未来が見通せません。解決すべき明確な課題は少なくなり、多くの人に求められるものをより多く安価に届ける、といったビジネスは徐々に成り立たなくなってきています。そのため、これまでにない新しいビジネスをつくる方法論が求められています。その方法の1つが「デザイン思考」です。 しかし一方で「うまく活用できない」という意見や「デザイン思考の次は何だ? 」という声が増えてきました。デザイン思考は、プロセス通りにやれば答えが出るような“魔法の公式”ではなく、「ヒトに寄り添い課題を見つけ、創造的に課題を解決するもの」です。このようなアプローチは、どう呼ぶか、どんなものか、よりも「どう行うか」が重要です。 この本では、「デザイン思考」を理解し、利用したいと考える方のために、なるべくわかりやすく、実際に取り入れるための行動へとつなげられるような情報をご紹介しています。デザイン思考の概要、目的、方法を概観し、次にさまざまな領域の製品・サービスの事例を通してデザイン思考の実践に役立つヒントを考察します。そして、日々の業務にデザイン思考を取り入れるために、デザイン思考を取り巻く状況や取り組み方をご紹介していきます。 〈本書の内容〉 ■PART1 デザイン思考とはなにか そもそも「デザイン」とは「ヒトに寄り添った創造的な課題の解決」だ デザイン思考のプロセス いろいろな角度からデザイン思考を捉える ポイントは「ユーザー中心に考える」ことと「つくりながら考える」こと デザイン思考は「誰もが共にデザインする」ためのツール デザイン思考があらためて求められる理由 「思考モード」を意識してデザイン思考に振り回されない デザイン思考のプロセス:フェーズ ■PART2 デザイン思考のケーススタディー 医療用機器から考えるデザイン思考 家庭用ゲーム機から考えるデザイン思考 スマートホーム機器から考えるデザイン思考 携帯音楽プレーヤーから考えるデザイン思考 スーパーマーケットから考えるデザイン思考 遠隔医療サービスから考えるデザイン思考 損害保険から考えるデザイン思考 モビリティサービスから考えるデザイン思考 ■PART3 デザイン思考の実践に向けて デザイン思考を「使う」ために──状況と取り組み方 デザイン思考を取り巻く状況 具体的な取り組み方 終わりに:消えるデザイン思考 〈著者プロフィール〉 小山田 那由他 株式会社コンセント サービスデザイナー/コンテンツデザイナー。HCD-Net 認定 人間中心設計専門家。東京造形大学視覚伝達専攻卒。デザイナーとしての経歴を生かし、デザイン思考、HCD(Human Centered Design)をベースに、サービスデザイナーとして企業・行政組織のサービス開発・改善支援を行う。公共分野でのサービスデザインアプローチを研究・実践するコンセント「PUBLIC DESIGN LAB.(pub-lab.jp/)」責任編集、HCD-Net 社会基盤SIG副主査、武蔵野美術大学ソーシャルクリエイティブ研究所 客員研究員などを務める。

-

4.5※本書はリフロー型の電子書籍です 【本物のデザイン思考の「これから」がわかる新しい入門書】 現代は、環境問題や経済のグローバル化、テクノロジーの発展、価値観の多様化、多様な人々の包摂など、さまざまな要因によって不確実性が高く未来が見通せません。解決すべき明確な課題は少なくなり、多くの人に求められるものをより多く安価に届ける、といったビジネスは徐々に成り立たなくなってきています。そのため、これまでにない新しいビジネスをつくる方法論が求められています。その方法の1つが「デザイン思考」です。 しかし一方で「うまく活用できない」という意見や「デザイン思考の次は何だ? 」という声が増えてきました。デザイン思考は、プロセス通りにやれば答えが出るような“魔法の公式”ではなく、「ヒトに寄り添い課題を見つけ、創造的に課題を解決するもの」です。このようなアプローチは、どう呼ぶか、どんなものか、よりも「どう行うか」が重要です。 この本では、「デザイン思考」を理解し、利用したいと考える方のために、なるべくわかりやすく、実際に取り入れるための行動へとつなげられるような情報をご紹介しています。デザイン思考の概要、目的、方法を概観し、次にさまざまな領域の製品・サービスの事例を通してデザイン思考の実践に役立つヒントを考察します。そして、日々の業務にデザイン思考を取り入れるために、デザイン思考を取り巻く状況や取り組み方をご紹介していきます。 〈本書の内容〉 ■PART1 デザイン思考とはなにか そもそも「デザイン」とは「ヒトに寄り添った創造的な課題の解決」だ デザイン思考のプロセス いろいろな角度からデザイン思考を捉える ポイントは「ユーザー中心に考える」ことと「つくりながら考える」こと デザイン思考は「誰もが共にデザインする」ためのツール デザイン思考があらためて求められる理由 「思考モード」を意識してデザイン思考に振り回されない デザイン思考のプロセス:フェーズ ■PART2 デザイン思考のケーススタディー 医療用機器から考えるデザイン思考 家庭用ゲーム機から考えるデザイン思考 スマートホーム機器から考えるデザイン思考 携帯音楽プレーヤーから考えるデザイン思考 スーパーマーケットから考えるデザイン思考 遠隔医療サービスから考えるデザイン思考 損害保険から考えるデザイン思考 モビリティサービスから考えるデザイン思考 ■PART3 デザイン思考の実践に向けて デザイン思考を「使う」ために──状況と取り組み方 デザイン思考を取り巻く状況 具体的な取り組み方 終わりに:消えるデザイン思考 〈著者プロフィール〉 小山田 那由他 株式会社コンセント サービスデザイナー/コンテンツデザイナー。HCD-Net 認定 人間中心設計専門家。東京造形大学視覚伝達専攻卒。デザイナーとしての経歴を生かし、デザイン思考、HCD(Human Centered Design)をベースに、サービスデザイナーとして企業・行政組織のサービス開発・改善支援を行う。公共分野でのサービスデザインアプローチを研究・実践するコンセント「PUBLIC DESIGN LAB.(pub-lab.jp/)」責任編集、HCD-Net 社会基盤SIG副主査、武蔵野美術大学ソーシャルクリエイティブ研究所 客員研究員などを務める。

-

-※この商品は固定レイアウトで作成されています。お使いの端末で無料サンプルをお試しいただいたうえでのご購入をお願いいたします。 ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 デザインのあるべき姿を考え抜いた先駆者たちの思考に触れる、 これだけは読んでおきたいテキストをまとめた新しい教養の書。 デジタル時代が幕開けし、パーソナルコンピュータが普及し始めてから現在まで50年。技術革新とともに、デザインの仕方や考え方、可能性は大きく広がっていきました。 本書はブルーノ・ムナーリやウィム・クロウエル、カール・ゲルストナー、アラン・ケイ、ジョン・マエダなど、急速に変化する時代と向き合い、未来を思考し、デザインを更新した先駆者たちの、画期的で貴重なテキストをキュレートしたアンソロジーです。彼らのテキストは、「過去」のものではありますが、決して古くさくなく、むしろ今なお刺激的で、表現の可能性に満ちた内容となっています。これからのデザインを考えていくために必要な知や教養の基礎ともなる、価値ある一冊です。

-

3.5

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ■民具からデザインのヒントを見つける 特定の設計者がいない、人々の暮らしから生まれる民具の造形には、身体性や生活の現場において理にかなった造形やデザインのアイデアが秘められています。 民具の分類としては衣・食・住など「用途別」による分類・整理が一般的ですが、本書では形態、機能、素材、意味などに注目し、民具がもつ豊かなデザインの世界をあらためて問い直します。 「小さな森で身を包む」「つくろいの造形」「布で情景を描く」などのトピックを立て、ビジュアルを豊富に用いながら、用途の枠を超えて民具の魅力を横断的に読み解きます。 収録する民具は、武蔵野美術大学民俗資料室が収蔵するおよそ9万点のコレクションから精選。本コレクションは、民俗学者・宮本常一の指導により収集が始まり、生活用具、郷土玩具、信仰資料など、国内有数の収蔵品を誇ります。

-

4.0よりよいデザインへ向かうために コラボレーション・スキルとしての「批評」のしかたを身につけよう。 ネット上のレビューシステムやSNSの誕生で、誰でも製品やデザインに対して「批評」を行いやすくなりました。 しかし本来の「批評」というものは、好き勝手に意見を述べたり、フィードバックという名のもとに権威を主張したり、計画をごり押しするためのものではなく、デザイン・制作に関わるすべてのひとが、本来の目的にそってその成果物をよりよいものにするために行うべきものです。 デザインにおいて何が機能しているのか(あるいは機能していないのか)、目的を達成するために、今採用しているデザインは正しいのかどうか。そういったことを建設的に議論できる場を制作のプロセスに取り入れれば、もっともっとよいデザインが生まれるはずです。 本書では、デザイン・コミュニティで著名な2人の著者が、その豊富な経験から生まれた教訓を活かし、よいフィードバックと悪いフィードバックについてや、「批評」を制作プロセスに組み込むためのヒント、実行可能なアドバイスや会話のテクニック、チーム内や対クライアントとのコミュニケーションやコラボレーションの構築のしかたなど、本来目指すべきかたちで、よりよいデザインを生み出すための方法を解説しています。 デザイナーだけでなく、作っているもの、生み出されるものをもっとよくしたいと思うすべての人に読んでもらいたい一冊です。 ・日本語版序文:長谷川恭久 氏 ・すぐに使えるチートシートダウンロード付き

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書では、働くことをとおして、しあわせな人生をつくるための方法を紹介している。 目次 序 これからのキャリアアップをめざして 1 なりたい自分をめざす方法 2 なりたい自分を見つける方法 3 なりたい自分をつくる方法 4 くじけそうな時にも元気になる方法 附 キャリアチェンジのための7つのステップ おわりに―すべては夢からはじまる

-

3.7『デザイン組織のつくりかた』『デザインリーダーシップ』に続く、テック企業のための組織づくりシリーズ第3弾! より良いプロダクト、ソフトウェア、サービスを生み出すためには、会議/ミーティングをいかに適切に設計・運営するかが肝要となります。本書では、ミーティングにデザイン思考を導入するための具体的なノウハウやサンプルアジェンダをふんだんに紹介しつつ、各章末に重要ポイントを掲載しています。 これらを実践し、ミーティングをデザインすれば、プロジェクトの大きな成果に繋がるだけでなく、組織の文化を変えることも可能です。チームリーダーやマネージャーのみならず、共創を目指してチームを醸成したいすべての人におすすめの一冊です。 坪田 朋氏[Onedot株式会社CCO、Basecamp代表]推薦! “プロジェクトのファシリテート役を担うデザイナー、プロダクトマネージャーの必須本。 ものづくりの現場に必要なミーティング設計手法や考え方が体系的にまとまっている良書。 実例も多数紹介されているので具体的で、明日から活用できるでしょう。”

-

3.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 1980年に日本で生まれた無印良品が、世界市場で成長を続けている。生活者の視点でのものづくり、簡素にして上質なデザイン――それらはどのようにして生まれるのか。無印良品を支えるクリエーターたちへのインタビューと詳細な取材を基に、無印良品の「デザインの秘密」を分析する。本書は、無印良品の成功の秘密をデザインの視点から考察しようというものである。「プロダクトデザイン」「コミュニケーションデザイン」「店舗デザイン」という切り口でさまざまに考察しているが、最も大切なのは大元にある思想を理解することだと考える。そこで本書を構成するに当たっては、4人のアドバイザリーボードの方々にインタビューにご協力いただいた。無印良品を支えるアドバイザリーボードの言葉は、読者が無印良品の成功の秘密を知るための助けになるはずだ。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ■「ブランディングに必要な考え方」が分かる事例を収録した豪華保存版■ クリエイティブディレクター・アートディレクターの、 ブランディングデザイン事例を思考法とともに大公開。 ・商品ブランディング ・店舗のブランディング ・新規事業のブランディング ・企業のブランディング ・地域ブランディング ・リブランディング など、さまざまなシーンの事例をご紹介しています。 ブランディングの考え方から、デザイン思考をビジネスに生かす手法、 コンセプト立案、デザインへの落とし込みまで、 デザイナーが押さえておきたいノウハウが満載です。 「ブランディングのセンスを磨きたい」 「これから、手掛けるブランディングの幅を広げていきたい」 「トータルブランディングを強みにしたい」 「クライアントへのプレゼンにもっと説得力を持たせたい」 という方におすすめです。

-

3.8メカニズムデザインは、オークションやマッチング理論などを含む、経済学での比較的新しいジャンル。応用例は幅広く、世界を見渡せば、不動産や学校選択など、社会での問題解決やビジネス実務に大きな貢献が期待される分野である。 本企画は、こういった経済学の知見を、日本でも実務に活かそうと立ち上がったワークショップのアウトプット(書籍化)である。元官僚や、IT関係者、金融マンなど総勢40名ほどで月1回程度で行われている。 進行は、この分野の第一人者とされ、関連の書籍が数多くある坂井豊貴慶應義塾大学教授が行い、実務での活用例は「オークションで不動産をデザインする」をモットーにする(株)デューデリ&ディールの事例などが紹介される。その間も「オークション参加者がフェイクの数字を申告していたら?」「その事例には汎用性があるのか?」など、細かいツッコミ質問が入り、参加者(読者)の理解を助ける。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 会社を成長させるには、商品やサービスに新たなパッケージやネーミングをつけ、ブランディングを見直すなど、デザインの力で企業価値を高めるしかありません。 今までのやり方は通用しないのです。 デパ地下に商品を積み上げ、にぎわいを演出する菓子メーカーのたねや、「風に吹かれて豆腐屋ジョニー」などユニークな商品名で突っ走る男前豆腐店といった成長企業を徹底分析し、 あなたの会社も実践できる儲かるデザイン戦略をお伝えします。

-

-【同人誌制作者必携のロゴデザインガイドブック!】 “萌え”の“ロゴデザイン”にフォーカスしたガイドブックが誕生! 同人誌、同人ゲーム、その他あらゆる萌えコンテンツの顔になる「ロゴ」について、ハイクオリティに仕上げるヒントを1冊に凝縮しました。 本書は、萌えに関わるすべてのクリエイターに知っておいてほしい情報を3つのChapterで紹介しています。Chapter1は、ガルパン、俺妹、変猫、さばげぶなど、超有名作品を手がけたプロのデザイナーによる制作秘話を、貴重なラフ案などと共に公開。プロの考え方や制作プロセスをたっぷりと学べます。Chapter2は、萌え作品でよく見かけるロゴ加工を、PhotoshopやIllustratorでどのように実現するのかを、ステップバイステップで解説。同人作品のロゴ制作ですぐに試したくなるワザをいくつも集めました。そしてChapter3は、萌えロゴ制作にぴったりな商用/フリーフォントの厳選紹介。萌え台詞や中二病用語を組み見本にしましたので、萌え作品でそのフォントを使ったときのイメージがつかみやすくなっています。 〈本書の内容〉 ■Chapter 1 有名萌え作品のロゴ制作 ■Chapter 2 萌えロゴデザイン アイデア&テクニック ■Chapter 3 萌え表現で活躍する日本語フォント

-

4.4何かを変えたいけれど、 どうすればいいのかわからない…… 新人から中堅、ベテランまで全てのビジネスパーソンへ。 ワクワクする働き方が見つかる、 想像以上の自分に出会える。 新しいキャリアデザインの方法論。 事例も満載。 副業、社内起業、転職、 パラレルキャリア、独立……働き方は1つじゃない! 「1つの会社、1つの専門性を追い、管理職へステップアップ」といった “これまでの当たり前”の目標が消えたり、 目標が無意味になるほどの想定外が起こったりするのが今の時代です。 しかし、見方を変えれば、目標を失った先にいる、 自分が想像すらしなかった新しい自分と出会えるチャンスでもあります。 そのチャンスを活かすには、新たな目標を生み出す方法論が必要。 本書は「4つのステップ」という手法を使い、 時代を切り拓く新しいキャリアデザインを伝えていきます。 講師のセミナーを聞き、 ワークショップを受けるようなイメージで読み・実践できる1冊。

-

-

-

-

-

4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「モダン」とは現代的とも近代的とも訳される言葉です。本書では、設計者や依頼者がいかにそのときの「現代」をイメージして形を残してきたかという視点で、秀逸なデザインの駅舎をセレクトしました。ずっと眺めていたくなる、惹かれるデザインの149駅舎。 駅の第一人者である杉﨑行恭氏が美しい写真と解説で綴る、駅舎愛あふれる一冊です。 魅惑のフォルムを伝える、迫力の写真 安全性や機能性に加え、「美しさ」も駅の大切な要素です。 最も美しい角度からのアプローチは、駅舎を熟知した著者ならでは。 コラムでは、こだわりのデザインを掘り下げて解説 テーマ別に駅を並べて比較、その特徴をわかりやすく解説しています。

-

-

-

4.4※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【本電子書籍は固定レイアウトのため7インチ以上の端末での利用を推奨しております。文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。ご購入前に、無料サンプルにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください】 [パッと見る!]+[考える!] →デザインの良し悪しを言葉にできるようになる! 本書は、一般的なデザイン解説本のように受け身で読むのではなく、自分の頭で考えてみることで、デザイン力が身につく本です。 A案とB案、どちらのデザインがよいデザインか?という問題があり、次のページを開くと解答とその理由がわかるようになっています。ただなんとなく選んでみるのではなく、その理由をコトバで説明してみることで、デザインの初心者の方はもちろん、デザインレイアウト本を数冊読んだことがあるという人にも、理解が深まり習熟度がわかる本となっています。 デザインの理論書を頑張って読んだり、美術館に足を運んでセンスを磨いたりしてみても、デザインの力が身に着いた気がしない方。仕事でデザイナーと接するときに、最低限の知識を身に着けておきたい方。今度こそ本気でデザイン力を身につけ、どこに出しても恥ずかしくないデザインができるようになりたい方に! ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 メディア別だからよくわかる! 魅力的なキャラクターの作り方・描き方! 創作物を作るうえで欠かせないものにキャラクターがあります。キャラクターの体格や衣装などの外見を作り上げることがキャラクターデザインですが、見た目のキャッチーさだけではなく、キャラのキャラクター性が感じられることが重要になります。本書では、キャラクターをデザインするうえでの基礎的なことから、見た人の印象にいかに残るようにするかの方法を解説していきます。 スマホゲームやポスターイラスト、ラノベ表紙など、メディアによって異なるキャラクターデザインの特徴についても解説、それぞれの読者に合った方向を見つける本としても活用できるようにします。 <章立て> 1章 キャラクターデザインとは ・キャラクターの役割 ・キャラクターデザインの流れ ・要素の発想法 2章 スマホゲーム用のキャラクターデザイン 3章 イラスト用のキャラクターデザイン ・漫画の扉イラスト ・ポスター ・一枚絵 ・ライトノベル表紙 Appendix 二次創作用のキャラクターデザイン【東方Project】

-

3.0コロナショックを契機に加速する街づくりのリ・デザイン。 技術の進化・融合と脱炭素化の流れは、産業や暮らしをどう変えるのか? “人にやさしい”近未来社会実現の可能性と課題を説く。 IoT、AIなどの新しいテクノロジーは、ヒト・モノ・カネ・サービスの移動(=モビリティ)の在り方に大きなインパクトを与えている。政府の「デジタル田園都市国家構想」、大手自動車メーカーの実験的な大規模未来都市構想など、街の在り方を大きく変える動きも進んでいる。 同時に、環境への配慮をはじめとした経済的成長とは異なる新たな価値観の広がりに伴う脱炭素化など社会からの要請の高まりは、あらゆる産業分野に抜本的なイノベーション、構造改革を迫っている。 個人の欲求と価値観の多様化、SDGsや脱炭素など社会からの要請の変化、インフラ更新など喫緊の課題への対応……技術革新を契機に産業構造が大きく変わると予想されるなか、私たちの暮らしはどう変わるのか? 本書は、最新のトレンドを注視しながら未来社会を構想し、産業横断的な協働により社会課題解決に向き合う専門家で構成するメンバーが、今から約20年後の都市と地方の暮らし(働く、暮らす、遊ぶ、学ぶ)がどう変わるかを、モビリティ領域を軸に分析、予測し、近未来像を提示するもの。 SDGs社会、ニューノーマル時代の新たなビジネス機会を求める企業関係者から研究・学術機関、自治体関係者、そしてこれから未来を創る学生まで、多くの人々に参考になる情報が満載の一冊。

-

3.8

-

-1,427円 (税込)企業を変えるストラテジーデザイン まえがき 目次 第一章 ブランドをデザインするということ たった2回をどう使うか。たったの2回をどう活かすか 星に願いを ロマンの話 相手を知る アメリカを知る 現地・現物・現場の大切さ ブランドは一日にしてならず ブランドとカタチ ブランドは一日にしてならず=スバル編 クルマとドライバー ブランド育成の苦しみ 第二章 スバルを変えるストラテジーデザイン ストラテジーデザインとはなにか? スバル創りのスタンス 改善 群れに入る 計画的陳腐化 引き算のデザイン スバルの顔を決めるためのストーリー スバルの立体 デザインキー・記号性 購入理由・クリニック 第三章 フリーランス・カーデザイナーからスバル・デザインGMへ スバルに誘われた時 組織へ 組織運営 デザインの現場で 将来の自動車開発への憂慮 デザイナー&モデラー ルイ・ヴィトン・コンコルソ・エレガンテ 成功のお話 あとがき 著者紹介 奥付 裏表紙

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 筆者の2人は、医療経営コンサルタント、キャリアパートナーというまったく別の立場ながら、仕事を通じて薬剤師と向かい合う機会が多い。そのなかで専門職としてのキャリア形成が不十分な薬剤師に頻繁に出会う。 薬剤師本人がスキルアップの方法を知らず、特に人員の少ない中小規模の医療機関や保険薬局では、目の前の業務をこなすことが最優先になり、十分な研修機会にさえ恵まれていない。 こうした現状を目の当たりにして、2人で議論するなかで、若い薬剤師にキャリアの考え方を伝える必要があるという結論にいたった。 薬剤師になることを目指した学生時代 一人前の薬剤師になることを目指した就職後の3年間 次の目標が見えなくなってしまった30歳前後の今 今と変わらない日々が流れたまま40歳になっている10 年後の未来 この本を手に取った方は、まさにこの渦中いる薬剤師ではないだろうか。なんとなくわかってはいるものの、かといって明確に示されるものではない、そんな漠然とした不安に覆われてはいないだろうか。 この本では、薬剤師であり、医療経営コンサルタントとして多くの医療機関、薬剤部門で業務支援を行ってきた流石学と、キャリアパートナーとして数多くの薬剤師の転職を支援してきた長谷川周重が、薬剤師“あるある”な4つのケースを題材にして、いま薬剤師がおかれている環境、キャリアの考え方、市場からの客観的な評価を書いた。 薬剤師も、免許を持ってさえいれば引く手あまただった時代から、薬剤師が余りはじめ、これまでのように就職、転職ができない時代になってきた。相変わらず引く手あまたの薬剤師もいるが、転職したくても雇用条件を維持できない薬剤師、さらには転職先が見つからない薬剤師が大量発生している。 1人の薬剤師として、どのようにキャリア戦略を考えればよいのか、市場から高い評価を得られる薬剤師になれるのか、自分らしい生き方、働き方ができるのか。本書が30 歳前後の迷える薬剤師たちの道標になれば幸いである。

-

4.0

-

4.0【デザインのエッセンスを、しっかり、すんなりと理解できる入門書】 グラフィックデザインのことをもっと知りたいすべての人におすすめする、デザインの基本がわかりやすく学べる入門書です。 はじめに「デザインとは何か」を押さえたうえで、レイアウトの基本的な原則や、文字、カラーの基礎知識まで、豊富な図版やサンプルで丁寧に解説。さらに、「コラージュ」や「デフォルメ」、「裁ち落とし」といった具体的なデザイン手法を、すぐれた実例と共に紹介しています。 また、改訂版として、WebサイトやスマートフォンアプリのUIなど、デザインの現在を踏まえた制作のポイントを盛り込み、全面的にアップデートしています。 〈おもな内容〉 ■Chapter1 デザインとは デザインの役割/デザインの要素/目的に合わせたデザイン/ターゲットを考える/効果的に伝えるには/正解のないクイズに答えるために ■Chapter2 レイアウトの法則 位置を揃える/繰り返し配置する/要素をグループ化する/ホワイトスペースを活かす/グリッドに沿って配置する/ランダムな配置/シンメトリーに配置する/サイズで強弱を出す/アクセントを置く/視線を誘導する/遠近感を演出する/動きを演出する/コントラストを強めて差別化する/ネガとポジを対比する/3分の1の法則/黄金比でレイアウトする/心理的な背景でデザインの印象は変わる ■Chapter3 文字の法則 フォントの基礎/和文書体と欧文書体/明朝体とゴシック体/セリフ体とサンセリフ体/文字の大きさ/読みやすい字間と行間/縦組みと横組み/段落を組む/タイトルと見出しのレイアウト/Webサイトやアプリでの文字の扱い ■Chapter4 カラーの法則 色の基本/色相で分類する/明度で分類する/彩度で分類する/トーンと色相で色を選ぶ/色の持つイメージ/色相環から配色する/カラーの役割を考える/まとまりのある配色/カラーもユニバーサルデザインに ■Chapter5 デザインの手法 トリミングで印象づける/タイリングでリズムを出す/エリアを囲んで差別化する/写真を切り抜いて形を活かす/コラージュで個性的に/デフォルメして強調する/裁ち落としで大胆に構成する/コンセプトに合わせてタッチを変える/テクスチャを利用する/ピクトグラムを利用する/特殊な用紙や印刷加工を活用する/動きを想定して構成する

-

3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 プログラマが覚えておきたい基礎知識の中には、いつの時代でも使える不変的なものがあります。その代表例が「アルゴリズム」と「デザインパターン」でしょう。 本書は、プログラマが“10年後も使える知識”を、厳選してわかりやすく解説したものです。著者は、『プログラムはなぜ動くのか』『コンピュータはなぜ動くのか』などのベストセラーで有名な矢沢久雄氏です。 プログラムを作る際に必要な思考法、定番アルゴリズム21種、GoFのデザインパターン23種、既存アルゴリズムにひと工夫加える方法――など、“一生モノ”のスキルが身につきます。 目次 ≪Chapter1≫つかめ! プログラマの思考法 ≪Chapter2≫アルゴリズム&テクニック ≪Chapter3≫必修アルゴリズム21 ≪Chapter4≫達人からの挑戦状 ≪Chapter5≫早わかりGoF デザインパターン

-

4.4※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 素人デザインをほめられデザインに変えてきたプロが教えます! 本業はデザイナーじゃないのに、自分でデザインしなくてはいけない、 素人デザイナーさんへ。 素人さんがやりがちな「やってはいけないデザイン」と、 それを改善するためのノウハウをやさしくお教えします。 本書の著者は、素人デザイナーさんを多数教えている、本職のデザイナー。 実経験に基づく、素人デザイナーさんのリアル失敗ポイント、ココが惜しい! というポイントを余すところなくレクチャーします。 チラシ、ポスター、プレゼン資料、広報誌。知っているだけで 仕上がりが大きく違ってくる知識とノウハウ。 「レイアウトに迷う」「色が決まらない」「フォント選びに悩む」 「かっこよく作れない」「素人くさい」など、お悩みを解決します。 ビフォーアフターで、どこをどうすると改善されるのかを わかりやすく解説するコーナーも必見です。 【こんな人におすすめします】 チラシ(お店、自治体やNPO、イベントなど)、社内プレゼン資料など、 デザインを自分で作る必要がある人。デザイン勉強中の社会人、自営業者、学生 【本書の内容】 巻頭 こんなデザイン、やっていませんか? 名刺/スライド/ポスター/チラシ 第1章 原稿編 第2章 レイアウト編 第3章 文字・フォント編 第4章 カラー編 第5章 写真・イラスト編 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。

-

-

-

3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ユニバーサルデザインをビジネスとして取り組む方々に、ノウハウやテクニックを実践的に解説する書籍です。 ユニバーサルデザインを理解するための初歩の知識から、PPP(Product Performance Program)と呼ばれる 実践手法の紹介と活用方法、さらに実際のモノづくりの現場でユニバーサルデザインを意識し 取り入れるための考え方やワークフローなどを、項目ごとに見開き単位でコンパクトにまとめました。 本書は「基礎編」、「実践編」、「応用編」の3編から成っております。 「基礎編:胃腸薬を確かめてみよう」では、ユニバーサルデザインを実践する上で重要な、 観察と“気付き”を実際に作業シークエンスを追いながら解説します。 「実践編:PPPの全貌」では、全55項目のPPPを1項目ずつ丁寧に解説し、 ユニバーサルデザイン実践の考え方を身に付けていただきます。 「応用編:商品開発への応用」では、モノづくりやサービス提供の実務に則した ユニバーサルデザインの活用方法を研究します。 単なる解説書ではなく、企業やもちろん公共団体などの仕事に直結するように編集している点が特徴です。 デザイナーをはじめ、モノ作りや公共サービスに携わるすべてのプロフェッショナルの方々の お側に置いて、お役立ていただける1冊です。

-

-

-

4.0新社会人柚衣ちゃんが、会社で、社会で遭遇するできごとから、新しい気づきと学びが始まります。生きるのが楽しくなるUD入門書。 本当に働きやすい社会、使いやすい製品、過ごしやすい街や家を目指していくために、ユニバーサルデザイン(UD)の考え方がますます重要になっています。第一部では「神崎柚衣さん」というキャラクターを通してUDをわかりやすく解説し、第二部ではダイバーシティやテレワークなどから、UDがなぜ現代の社会やビジネスに必要かを紹介しています。少子高齢社会とは、課題だけでなく多くのビジネスチャンスの宝庫であり、UDが社会のニーズを誰もが喜ぶカタチで顕在化できるものと気づくヒントが満載です。

-

-デザイン住宅において全国No.1の建築設計事務所 22年連続売上アップの経営者が語る、 なぜ「理想の家」を求める人は、この会社を選ぶのか? 住宅の依頼先が主に住宅展示場の露出やTVCMの量で偏っている中、家づくりにおいて客観的な視点で的確なアドバイスをくれる体験者はいません。ハウスメーカーや工務店主導ではなく、どうすればお客様が希望する価格でライフスタイルに応じたデザイン住宅をつくれるか。本作では、従来の住宅市場の問題点や課題を挙げながら、業界初のオープンな情報提供や建築士の育成への取り組みなど、家づくりのパートナーとして最前線を走り続けてきた施策を実例とともに語ります。 目次 1 質問! なぜこうなってしまうのですか? 今の家づくり、どこかおかしい 2 土地探しの現状 いい土地が買えない仕組みになっている 3 家づくりの現状 会社都合の家づくりでいいのだろうか 4 フリーダムが目指してきたこと 設計者の可能性を信じて 5 フリーダムのつくる住宅 建て主のライフスタイルを形にするデザイン住宅(実例 写真、見取り図つき) 6 20年の歩みとこれから 住宅専門の開かれた設計事務所として 7 まだ満足していない 今フリーダムが目指していること

-

4.3※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 使いやすい理由とは何か 本書はUIにおけるデザインの定義から、 ハードおよびソフトによる制約、人間の心理による影響、 そして具体的にデザインを形にする方法までを、 図や画像を使いながら、わかりやすく体系的に解説していきます。 Webサイトの閲覧者やアプリのユーザーは、 いつのまにか迷ったり、わからなくなったり、 操作がしっくりこなかったりすることがあります。 本書を読むと「わかりやすさ」と「使いやすさ」の要点がわかるので、 ユーザーを迷わせない、最適なUIを見つけることができます。 デザイナーはもちろん、エンジニア、ディレクター、発注者など、 UI制作に関わる、あらゆる方におすすめの1冊です。 *本書は2013年刊行の『UIデザインの教科書』をもとにしていますが、 最新環境にあわせて、構成及び内容を全面的に書き直しています。 〈こんな人のための本です〉 ・UIデザインの基本的な考え方を学びたい ・わかりやすさや使いやすさの理由が知りたい ・最新のデバイスごとの違いやルールを知りたい ・UIデザインのチェック項目が知りたい ・UIデザインを説明するためのロジックが学びたい ...etc 〈目次〉 第1章 デザインの目的とUI/UX 第2章 物理的な制約 第3章 ソフトウェアの影響 第4章 人間の認知特性 第5章 階層と構造 第6章 ナビゲーションとインタラクション 第7章 デザインを形にする ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。

-

3.7※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【本電子書籍は固定レイアウトのため7インチ以上の端末での利用を推奨しております】 「しっくりくる」には理由がある。 マルチデバイス時代になって、スマートフォンだけでなく、タブレット、スマートTV、もちろんPC、これら4スクリーンを前提にサイトの設計を考える必要性が出てきています。本書は、デバイスごとの特性を考慮に入れつつ、いつのまにか迷ってしまう、なぜかわからなくなってしまう、操作がしっくりこない、といった「わかりやすさ」「使いやすさ」における考えの要点を解説する書籍です。 こうしたマルチデバイス環境におけるインターフェース・デザインにおけるエッセンスを、「サイト・アーキテクチャ(構造)」、「デバイス・インターフェース」、「ユーザーエクスペリエンス(UX)」の3 側面からまとめているので、エンジニアだけでなくサイトデザインやサイト制作に関わる、あらゆる方にオススメです。 ※本電子書籍は同名出版物を底本とし作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。

表示されていない作品があります

セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。

![マイクロサービスパターン[実践的システムデザインのためのコード解説]](https://res.booklive.jp/744291/001/thumbnail/S.jpg)

![やさしいデザインの教科書[改訂版]](https://res.booklive.jp/20017062/001/thumbnail/S.jpg)

![UIデザインの教科書[新版] マルチデバイス時代のインターフェース設計](https://res.booklive.jp/582306/001/thumbnail/S.jpg)