節作品一覧

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 英語が苦手な人、苦手どころか嫌いな人、諦めてしまった人、英語なんか見たくない、「辞書をひくなんてもう無理!」と拒絶反応を持つ人たちへ贈る英単語集が登場。 本作の主人公“くまやん”のシュールなキャラクターと、ブラックユーモアを交えた4コマ漫画で、堅苦しい英語学習を意識せずに自然に英単語が覚えられ、英語アレルギーも解消できるはず。 例文にはイギリス人ネイティブが使う生きた英語と、ブリティッシュなセンスとユーモアを盛り込みました。英語嫌いの要因ともなる文法解説を避け、感覚的に意味がつかめるようにカジュアルな対訳にしてあります。 くすっと笑って、つい覚えられちゃうから、記憶定着も抜群! 漫画という視覚情報は短時間でも効果的。通学、通勤、就寝前など、アタマをリラックスして繰り返しお読みください。辞書のような情報量は盛り込まず、シンプルに基本的な意味を覚えることにフォーカス。各漫画のコマ始めと終わりにも単語と意味を配置し、サブリミナル記憶効果を狙いました。 学習書のおまけとしての漫画ではなく、純粋に漫画を楽しんだ結果として英単語が記憶できる、というおまけが付くのが本書です。1,2巻で、中学・高校で学習する基本動詞100語を収録しています。あわせてご利用ください。 ●本書の構成 ・イギリス人ネイティブが選んだ重要基本動詞見出し50語の4コマ漫画 ・コマ脇に単語のインデックスを表記(サブリミナル学習効果) ・動詞活用表記 ・発音記号及びカナ表記 ・4コマ漫画一節の訳文 ・短文:代表的な使われ方を例とした文 ・長文:英国のユーモアやジョークを織り交ぜた、辞書にはない面白いショートショート ●「ツキノくまやん」登場人物紹介 月野くまやん: 幼少の頃から、月野家で育てられ、気がつけば人間と変わらない生活をおくっていた。出生は謎で、実は熊であるかも謎だったりする。 月野ひかり: 月野家の一人娘。高校生。幼い頃からくまやんと一緒に育てられ、兄妹のような関係。 【著者】Studio Kuppi: ゲーム制作会社の有志コンビ。本書の企画著者は欧州在住24年。イラスト漫画作者はロンドン駐在歴10年の関西弁ネイティブなベテランゲームプロデューサー。日本からイギリスに派遣される駐在ゲーム開発者の英語力進化の遅さを嘆き、「イギリスに来れば英語が話せるようになる」という勘違いを正すべく、英語学習への導引をまじめに研究。 【英文監修】 諏訪部仁教授(元中央大学教授)ご紹介: 「学習というものはそもそも楽しくなくてはいけない」というお考えのもと、英国ヨーク大学英文科首席生とともに、イギリスの若者の間でリアルに使われているカジュアルな表現且つ英国的ユーモアいっぱいなウィットに富む英語表現を盛り込んで頂きました。諏訪部教授はサミュエル・ジョンソンの研究家としても功績の多い方です。

-

3.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 麹菌は世界最古のバイオ? 口づけ器は日本だけ? 台所の語源は? 日本の自然・風土や民俗、科学、歴史の視点で、食文化の原点から日本料理をひもとき、なぜ? という疑問にマンガやイラストも交えて解説します。 日本料理に関わる人、根拠や背景を知りたい人、日本の食文化について知りたい人、必見の書籍です。 いま、世界中で日本料理が注目されています。 そうした状況に対し、日本料理人、そして私たち日本人は、日本料理の歴史や文化について十分に知っているといえるでしょうか。 本書は、日本料理を、日本の風土や民俗、科学、歴史の視点から、ときに欧米との比較を交えて紹介します。 本を読むのが苦手という若い方たちでも楽しく読み進められるように、マンガやイラストを盛り込み、3人の登場人物(親方、親方の下で日本料理の修行をするフランス人・エマ、親方の孫で日本料理人志望の男子高校生・学)が案内する形式にしています。 1章では、まず、日本の風土が日本の食文化を決定づけたことに注目します。 アジアモンスーンに位置することが稲作を可能にしたこと。 雨量が多く山がちな国土だからきれいな水が豊富で、それが生食を可能にし、繊細なだしの文化を生んだこと。 そして森林資源に恵まれ漆があったことが、器を手に持って口づける食べ方が定着したこと。 四方を海で囲まれ、生で食べられる魚に恵まれたこと。 「神饌」や「包丁」の節では、神道や穢れといった日本人の精神性が食文化に色濃く影響していることを探ります。 「発酵」や「うま味」では、長らく肉食を禁忌してきた先人が、いかにおいしさを求めて工夫を重ね、20世紀初頭に「うま味」を発見したかを追います。 2章では、日本の饗応料理の歴史をたどります。 おかずや台所の語源、食前に「いただきます」と手を合わせる習慣、結婚式の三々九度や、食い切りの形など、現在の私たちの生活に残る痕跡から、各時代の料理の様式を学びます。 3章では、1章、2章で学んだ知識をもとに、いざ、実践! 監修者の長島博先生の手による会席料理を美しい写真とともに紹介。 会席料理をいただく際のポイントや器の基礎知識についても学びます。 続くマナー編では、料亭などへ行った際に役立つ部屋の造りの基礎知識や、食事をする際に間違いやすい事柄をクイズ形式で紹介します。 近年、気候変動や食糧問題、環境問題などさまざまな問題が叫ばれています。 エピローグでは、国連が2030年までの世界の目標として掲げた「持続可能な目標(SDGs)」に触れ、日本料理人をめざす若者たちへのメッセージで締めくくります。 本書が、日本料理人を目指す若い人たちが日本の食文化の伝承をになう一助となること、そして、すべての食べ手がよりよく食べるための一助となることを願っています。

-

4.1バフェットの唯一無二のパートナーとしてバークシャー・ハザウェイを支えてきた伝説の投資家、チャーリー・マンガーの珠玉の名言集。 「今日のバークシャー・ハザウェイを設計したのはマンガーだ。私の役割はいわばゼネコンで、子会社のCEOたちが下請業者として実務を担当してきたのである。」(ウォーレン・バフェット) 「チャーリー・マンガーほど物事を幅広く考えている人間を他に知らない。」(ビル・ゲイツ) チャーリー・マンガーは、副会長としてウォーレン・バフェットが経営するバークシャー・ハザウェイに長年関わって来た同社不動のナンバー・ツーだ。一般的には「バフェットの右腕」と呼ばれる立場の人物だが、本書を読むと、彼は、それ以上の「バフェットの右腕+左脳」とでも呼びたくなる、もっと重要な存在であることが分かる。 これまで、一般にはバフェットのものとして伝わっていた考えの多くが、実は同時にマンガーのものでもあり、むしろ七歳年上のマンガーがバフェットに多くの感化を与えていたのではないかと思われる節がある。(中略) マンガーは、こうした重要で興味深い人物なのだが、投資の世界で並ぶ者のない尊敬を集める巨人であり、今や資本主義の良い部分のアイコンを一手に引き受けているとさえ言えるバフェットに比べて、世間の彼への注目度合いは不当に低かった。 本書は、バフェットと不可分に重なりながら、同時に一人の男として味わい深い人物でもあるチャーリー・マンガーを、手軽に、しかし、なかなか深く知ることができる、読者に対して、「正直で」「効果的で」「効率的な」本だ……。(山崎元、解説より)

-

-『ミッドナイト短歌―ゆらめく卵子―』は、大人向けの短歌と二編の随筆の本です。本の題名の短歌の前に「ミッドナイト」の言葉を付けたのは、名前の通り、真夜中に大人が日常をすっかり忘れ、夜の妄想の言葉の世界に一時遊んでいただけたらという思いを込めました。本の内容は第一章ミッドナイト短歌で、第一節 「季(とき)」は自然の時の流れの中の風景をシュールに自分の目に写ったままに詠んでいます。第二節 「雑(ぞう)」は「季(とき)」にも「恋」にも入らない短歌です。第三節 「恋」の内容ですが、妄想の世界ですから、女性の立場だけでなく、男性の立場からも詠んでいます。そして、詠んで頂ければわかりますが、異性間恋愛だけでなく、妄想ですから、もっと広げて同性間恋愛も少数ですが、詠んでいます。このようなミッドナイト短歌はこれで終わり、第二章 随筆 に続きますが、二編あります。 以上の内容の本ですが、余裕のある大人が妄想の言葉の世界で気ままに自由に日常と又違った時間を楽しむことも人生を豊かにしてゆく一つとなるでしょう。狭い世界より広い世界、意識が広がっていった方がいつもの日常が生きやすいものとなるはずです。それこそが大人の成熟した余裕ではないでしょうか。このミッドナイト短歌の世界の中で、時にはスリリングに、時には純粋に、時には狡猾に、時には妖艶に、時にはまだ見ぬ自分に出逢うというように、様々な感情を味わい尽くしてみるのも新鮮な驚きがあることではないでしょうか。真夜中のこの妄想の森への一人旅を終えて、目覚めた翌朝はきっとどこかが変わっているかもしれません。そんな今までにあまりない不思議な魅力的な旅をしてみませんか。今からご案内しましょう。さあ、どうぞ・・・・。

-

4.3TikTokフォロワー数33万人超(2023年8月時点)、2023年の「おもしろ荘」出演でも大注目されたママ芸人・竹田こもちこんぶの初書籍! 4児のママとして毎日家事育児に大奮闘する竹田こもちこんぶさんのお家は毎日がネタの宝庫!TikTokで人気になったエピソードの後日談や、書籍初収録のネタもたっぷり。 「道草をしまくる三男」「抱っこ紐をしていないのに揺れてしまう抱っこ紐シンドローム」「コロナ禍に乳幼児のいる家族全員が濃厚接触者になったら…」など、子育て世代から共感しかない子育てあるあるが満載! 「子育てから抜け出して自由になりたかった私よ、ひたすら育ててごらんなさい。いずれその我儘も粗相もずるさも泣き顔も、全て愛しく思えるから(本文抜粋)」。不自由を楽しむ竹田こもちこんぶ節がさく裂しています。 また、ネタ動画の中でたびたび登場する自宅の全貌、間取りなどをフルカラーで本邦初公開! 賑やかすぎる竹田家の様子を撮りおろし写真たっぷりでお届けします。 さらに、保育士の資格を所持する本人ならではの、子育て法も大公開! 今の竹田こもちこんぶを形成するきっかけになった過去も赤裸々に綴っています。 笑って泣けて、子育ての参考にもなる超お得な1冊!

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 九州産業大学理工学部のJavaプログラミング授業をベースとした書籍。プログラミングをまったく知らない初学者が挫折しないよう語りかけるような書きぶりで、大変平易である。 各節は見開き2ページで完結しており、リズムよく学べるよう工夫してある。この特徴は以下のような効果があり、学習に大変有用である。 ・項目が探しやすいのでプログラミングの復習がしやすい ・横にPCを置いてプログラミングする際にページをめくる必要がない ・電子書籍で読む場合も、タブレット・PC等で見開きで1項目が表示される また、初学者に向けて側注で用語等の解説を行う。発展的な話は「発展」と宣言し、初学者が理解できないことへの不安感を取り除くよう工夫してある。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 中国の演劇は社会と深く結びつきつつ独自の表現様式を生み出した。本書は明清期の江南の伝奇戯曲に光を当て、この地域特有の宗族社会の組織理念が演劇空間でいかに表現され、多くの作品群を性格づけたかを問う。著者は宗族組織の内部構造を分析し、五十以上に及ぶ作品の梗概を通して、中国人の生活感情と演劇の社会的機能を明らかにする。 【目次より】 序説 元明間の祭祀演劇の変化とその社会背景 農村の宗族構成から見た展望 第一章 明代江南宗族の祭祀体系 序節 外神系祭祀と内神系祭祀の関係 安徽省徽州府歓県渾渡黄氏 第一節 外神祭祀 第二節 内神祭祀 第三節 小結 第二章 明代江南宗族の演劇体系 序節 祭祀演劇の環境 安徽省徽州府休寧県老洲呉氏 第一節 外神祭祀 第二節 内神祭祀 第三節 演劇統制 第四節 小結 第三章 清代江南宗族による外神祭祀演劇の再編成 序節 清代江南同族村落の祭祀組織の再編成 第一節 郷村の社廟演劇組織の再編成 第二節 市鎮の社廟演劇組織の再編成 第三節 文武科挙神に対する演劇組織の形成 第四節 小結 第四章 清代江南宗族による共同体規制演劇の強化 序節 江南宗族の共有地支配の発想 第一節 水源地保全禁約の演劇 第二節 貯水池保全禁約の演劇 第三節 墳山竹木保全禁約の演劇 第四節 宗祠・墓祠保全禁約の演劇 第五節 小結 第五章 清代江南宗族による宗祠演劇の拡大 序節 宗祠演劇拡大の背景 第一節 個別祖先に対する寿誕祭祀演劇 第二節 祖先群に対する季節祭祀の演劇 第三節 進主(祖先神位入祀)の演劇 第四節 科挙及第者の祀祖謝恩演劇 第五節 超幽追薦演劇 第六節 小結 第六章 社祭演劇における宗族の戯曲選好 序節 社祭演劇に対する宗族の期待 第一節 節婦類 第二節 孝子類 第三節 忠臣類 第四節 功名類 第五節 風情類 第六節 遊賞類 第七節 超幽類 第八節 小結 第七章 宗祠演劇における宗族の戯曲選好 序説 宗祠演劇に対する宗族の期待 第一節 頌類 第二節 大雅類 第三節 小雅類 第四節 風類 第五節 超幽類 第六節 小結 第八章(上)宗族演劇の戯曲世界 宗族内部の戯曲世界 序節 宗族の内部統制に関わる戯曲世界 第一節 慶寿類 第二節 伉儷類 第三節 誕育類 第四節 訓誨類 第五節 激励類 第六節 分別類 第七節 思憶類 第八節 捷報類 第九節 小結 第八章(下)宗族演劇の戯曲世界 宗族外部の戯曲世界 序節 宗族の対外交流に関する戯曲世界 第一節 訪詢類 第二節 遊賞類 第三節 宴会類 第四節 邂逅類 第五節 風情類 第六節 忠孝節義類 第七節 陰徳類 第八節 栄会類 第九節 小結 終章 宗族演劇の現段階 注引文献 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 田仲 一成 1932年生まれ。中国演劇研究者。東京大学東洋文化研究所名誉教授。 東京大学法学部卒業、同大学大学院人文科学研究科中国文学専攻博士課程単位取得満期退学。文学博士。 著書に、『中国祭祀演劇研究』『中国の宗族と演劇 華南宗族社会における祭祀組織・儀礼および演劇の相関構造』『中国郷村祭祀研究 地方劇の環境』『中国巫系演劇研究』『中国演劇史』『明清の戯曲 江南宗族社会の表象』『中国地方戯曲研究 元明南戯の東南沿海地区への伝播』『中国鎮魂演劇研究』などがある。

-

-唐代に、陸羽によって著された世界最古の茶書『茶経』に次いで、明代に書かれた最重要茶書二書の全訳注版です。 日本の煎茶道や最近盛んになりつつある中国茶の源流ともいえるのが、明代に行われていた「喫茶」です。 明代には、茶の文化が隆盛をしており、数多の茶書が著されましたが、それ以前の茶書の剽窃や焼き直しがほとんどでした。 そういった中にあって、本書で取り上げる『茶疏』と『茶録』は、独自の探究によって書貴重な貴重な茶書です。 製茶法、貯蔵法、茶器の選択、飲み方、客人の迎え方、などなどを具体的に描きます。 茶を、おいしく、楽しく、清らかに飲むやり方を追究します。 中国のみならず、日本にも伝わり、江戸時代には上田秋成『清風瑣言』をはじめ、多くの書物にも引用され、おおきな影響を与えています。 全訳注として、 【訓読】【現代語訳】【原文】【注釈】 を加えました。 喫茶愛好家必携の一冊です。 理解を助ける図版も収録しています。 本書は、訳し下ろしです。 【目次】 まえがき 1 張源『茶録』 張源『茶録』について 凡例 茶録引 顧大典 採茶 造茶 弁茶 蔵茶 火候 湯弁 湯有老嫩 泡法 投茶 飲茶 香 色 味 点染失真 茶変不可用 品泉 井水不宜茶 貯水 茶具 茶盞 拭盞布 分茶盒 跋茶録 沈周 2 許次しょ『茶疏』 許自しょ『茶疏』について 許自しょ伝 凡例 題許然明茶疏序 桃紹憲 茶疏小引 許世奇 凡例 産茶 今古製法 採摘 炒茶 収蔵 置頓 取用 包せき 日曜頓置 択水 貯水 煮水器 火候 烹点 秤量 湯候 甌注 とう滌 論客 茶所 洗茶 童子 飲時 宜輟 不宜用 不宜近 良友 出遊 権宜 虎林水 宜節 辯訛 攷本

-

4.5「パフォーマンス」? いいえ、この漢(オトコ)、まっとうすぎます。国会史上、最強にして、前代未聞の鋭鋒!! 強行採決に至るまでの質疑の全貌。2015年夏。12万人を超す市民たちによる国会前抗議行動の声を背負い、議場でたったひとり、牛歩と抗議の叫びを放ったあの〈漢〉の全貌にがっつりと迫る! 誰が読んでもわかりやすい、参議院議員山本太郎氏による国会「我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会(安全保障特別委員会)」質疑全文に、ジャーナリスト・志葉玲氏、雨宮処凛氏ほかへの新たな取材を加え、慶應義塾大学名誉教授・小林節氏による解説を付し、満を持して刊行!!

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 民法学はどうあるべきなのか。「市民的実用法学」「利益衡量的実用法学」……。民法学の泰斗が民法を総合的にとらえ、その思想を探る。 【目次】 はしがき 凡例 第一部 民法学の方法と思想 第一章 民法規範の抽象的性格について 第一節 実定法規範に内在する「抽象的性格」 第二節 封建・近代・独占と「抽象的性格」 第三節 「抽象的性格」そのものの推移 第二章 所有秩序と商品交換過程の法 第一節 所有秩序の基礎法 第二節 資本の集中と所有秩序の変化 第三章 民法学における思想の問題 第一節 民法学の方向づけについて 第二節 「市民的実用法学」の社会的前提 第三節 「利益衡量的実用法学」の思想 第四節 民法の現代像の問題 第四章 民法の性格規定と民法学の方法 第一節 はじめに 第二節 実用法学としての民法学 第三節 民法の抽象性・一般性 第四節 民法の歴史的特徴 第五節 民法の積極面と消極面 第六節 民法のイデオロギー的性格 補論 法律の社会的意味を考える可能性 第五章 現実への対応と基本の見直し 第一節 法律常識の不条理 第二節 不条理の系譜 第三節 社会の無理と法律構成の無理 第四節 例外の原則化 第五節 原則の再確認と古典的なもの 第六章 市民法の見直し 第七章 戦後の「二大論争」と民科 第八章 心裡留保をめぐるエートス 第九章 「不透明」ということを考える 第十章 〈―つの全体をそのまま捉える〉ということ──『法的判断とは何か 民法の基礎理論』によせて 第二部 民法研究の途上で 第一章 研究生活を始めた頃 第一節 手形裏書の社会関係──統一的有価証券法成立の可能性を探る 第二節 法律学と経済学との間 第三節 法哲学というもの 第四節 日本法学の歩み──そのリーガル・マインド 第五節 土地所有権への国家介入に関する感想──T教授への手紙 第二章 法人の表見代理責任と不法行為責任──とくに非営利法人の場合 第一節 問題の所在 第二節 通説の背景 第三節 通説の特異性 第四節 判例の概観 第五節 判例の検討 第六節 結語 第三章 民法研究の途上で 第四章 ヘーゲルとドイツ・ロマン主義──民法研究の途上で(二) 第三部 三人の民法学者 第一章 私の見た九大教授山中康雄の法律学 第一節 はじめに 第二節 九大時代の山中法学 第三節 山中法学のスタンス 第二章 ある講演のこと──磯村哲先生と「利益法学」 第三章 法における擬制と判断──来栖三郎先生への手紙 初出一覧 原島 重義 1925年生まれ。法学者。九州大学名誉教授。九州大学法学部卒業。専門は、民事法学。 著書に、『法的判断とは何か 民法の基礎理論』』『民法学における思想の問題』『市民法の理論』などがある。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 法学をこころざす人必携の「民法」の概説書。財産や家族や権利や紛争解決のための法律の複雑な体系をわかりやすく解説する概説書。 【目次】 新版第一巻への序 凡例 第一章 民法の意義 第一節 予備的説明――市民社会に成立する基本的諸秩序 第一款 序説 第二款 「財貨秩序」及びその外郭秩序 ・1定義・2財貨の帰属および帰属主体の意思に基づく移転――「財貨秩序」・3財貨獲得に関する競争――「競争秩序」・4労働力の売り手の団結権 第三款 「人格秩序」およびその外郭秩序 ・1定義・2人格的利益の帰属――「人格秩序」・3環境からの生活利益の享受――「生活利益秩序」 第四款 「権力秩序」――次節への序として ・1定義および論述範囲の限定・2「権力秩序」の一環としての法的サンクション・3補説――「権力秩序」と他の諸秩序との関係、「公法と私法」の問題 第二節 民事裁判とその規準 第一款 民事紛争の解決と裁判 ・1民事紛争解決のための諸制度・2民事裁判の機能 第二款 民事裁判の規準を取り出すべき源泉(法源) ・1総説・2制定・3慣習・4「条理」 第三款 民法(制定民法)とその適用 ・1制定民法の概観・2民法の適用範囲・3民法適用の前提たる民法解釈・4民法適用の対象たる「事実」の認定 第三節 実質的意義における民法 第一款 伝統的なアプローチの問題性 ・1「私法の一般法」という説明の問題性・2「財産法および家族法」という二分法の問題性 第二款 市民社会に成立する基本的諸秩序からのアプローチ ・1実質的意義における民法――その一般法的性格・2実質的意義における民法の内容――伝統的二分法の再検討 第四節 民法の体系 第一款 実質的意義における民法の体系化のための素材の整理 第二款 民法典の体系(日本民法典略史) 第三款 実質的意義における民法の体系化――本書の編成 第二章 権利 第一節 権利の意義および種別 第一款 権利の意義 第二款 権利の種別 ・1序説・2地位的権利・3道具的権利 第四 附説――管理機能 第二節 権利に関する民法一条の規定 第一款 「公共の福祉」への「適合」 第二款 信義則 ・1信義則の適用による紛争処理(本来的機能)・2信義則の利用による法形成(欠缺補充機能) 第三款 権利濫用法理 ・1権利濫用法理の適用による紛争処理(本来的機能)・2権利濫用法理の利用による法形成(欠缺補 広中 俊雄 1926~2014年。法学者。東北大学名誉教授。専門は、民法、法社会学、財産法、契約法、日本の公安警察など。東京大学法学部卒業。法学博士(東京大学)。 著書に、『日本の警察』『契約法の研究』『債権各論講義(3巻)』『法と裁判』『借地借家判例の研究』『戦後日本の警察』『市民と法と警察と』『法と裁判』『民法論集』『警備公安警察の研究』『契約とその法的保護』『法社会学論集』『農地立法史研究 上』『借地借家判例の研究 2』『物権法 第2版 増補版』『言葉の新鮮さについてなど』『民法綱要 第1巻 (総論 上 民法の意義・権利) 新版』『国家への関心と人間への関心 ある法学研究者の歩み』『ある手紙のことなど』『民法解釈方法に関する十二講』『戦争放棄の思想についてなど』など、 訳書に、ハインリッヒ・ミッタイス『ドイツ私法概説』(共訳)などがある。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 司法試験に好個のテキストとして評判の高い著者の≪民法講義シリーズ≫総則篇。二訂版では大改正がなされた成年後見制度の叙述がいっそう充実し、消費者契約法、特定非営利活動促進法、中間法人法など関連諸法律の成立にも充分目が配られ、すべての項目について大幅な加除・修正がほどこされた。 【目次より】 二訂版について 初版まえがき 改訂版について 第一章 自然人 第一節 権利能力 第二節 判断能力不十分な者の保護制度 第二章 法人 第一節 組合 第二節 公益社団法人 第三節 公益財団法人 第四節 法人一般について 第三章 契約ないし法律行為 第一節 序説 第二節 内容を理由とする契約の無効 第三節 表示者が自己の意思表示によって拘束される範囲 第四節 契約の無効と取消 第五節 法律要件一般について 第四章 代理 第一節 総説 第二節 代理権 第三節 代理行為 第四節 代理行為の効力 第五節 代理に類似した諸概念 第五章 時効 第一節 序説 第二節 取得時効 第三節 消滅時効 第四節 時効制度についての総論 第六章 むすび(民法総論) ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 鈴木 禄弥 1923~ 2006年。法学者。東北大学名誉教授、東海大学客員名誉教授。東京大学法学部法律学科卒業。法学博士(東京大学)。専門は民法。法学博士(東京大学、1961年) 著書に、『民法総則講義』、『物権法講義』、『債権法講義』、『親族法講義』、『相続法講義』などがある。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 物権法の研究に独自の体系を築いた著者が多年にわたる研究過程でものした論稿(担保物権法を除く)を集大成したもの。 【目次より】 はしがき 第一章 財産権 第一節 現代における財産と財産権 第二節 財産法における「権利濫用」理論の機能 第三節 土地収用と所有権 第四節 フランス法における不動産委棄の制度 第五節 物権と債権のわけ方 第二章 物権変動 第一節 所有権移転 第二節 所有権の捲き戻し的変動 第三節 民法一七七条の「対抗スルコトヲ得ス」の意味 第四節 即時取得 第五節 共同相続と物権変動 第三章 占有権 第一節 占有訴権制度の存在理由 第二節 「平穏な占有」ないし「強暴な占有」 第三節 占有権の相続 第四章 用益物権 第一節 制限借地権 第二節 地上権 〔地上権の内容〕〔地代の支払義務〕〔相隣関係の規定の準用〕〔地上権の存続期間〕〔収去権〕〔区分地上権〕 第三節 区分所有建物敷地の借地権準共有について 第四節 もと一筆の土地の一部の譲渡ないし転貸と囲繞地通行権 第五節 抵当権に劣後する用益権の処遇 補注 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 鈴木 禄弥 1923~ 2006年。法学者。東北大学名誉教授、東海大学客員名誉教授。東京大学法学部法律学科卒業。法学博士(東京大学)。専門は民法。法学博士(東京大学、1961年) 著書に、『民法総則講義』、『物権法講義』、『債権法講義』、『親族法講義』、『相続法講義』などがある。

-

-

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 15世紀ドイツの思想家ニコラウス・クザーヌスの宗教哲学的思想の全体像を「無限の思惟」という独自な視点から把握し、その形而上学的思想の体系的な解明を試みたもの。〈docta ignorantia〉に立脚する「無限」の思惟としてクザーヌスの思想的全体像を構築する。 【目次より】 序 目次 序章 クザーヌスと〈無限〉の思惟 第一章 〈docta ignorantia〉の立場 第一節 クザーヌスと思惟の出発点 第二節 知と無知 第三節 無知からの思惟 第二章 〈docta ignorantia〉の論理 臆測の術」(ars coniecturalis)をめぐって 第一節 臆測(coniectura)について 第二節 「四つの一性」の思想 第三節 一性・他性・関与 むすび 第三章 「数学的なもの」の意味 第四章 神と世界の関係 序 第一節 無限なる神 第二節 世界の無限性 第三節 絶対と縮限 第四節 神・世界・個物 第五章 宇宙論の基礎 第六章 〈人間〉の問題 序 問題の所在と射程 第一節 「縮限的にして絶対的な最大」 第二節 humanitasからchristusへ 第三節 精神(mens)について むすび 第七章 精神と認識 付論 無限と宇宙 ルネサンス宇宙論の一側面 第一節 「閉じた世界」と「無限の宇宙」 第二節 クザーヌスにおける無限と宇宙 第三節 ブルーノの無限宇宙論 第四節 ルネサンス宇宙論の特質 参考文献 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 薗田 坦 1936-2016。哲学者・宗教学者。専門は西洋近世哲学史・宗教哲学。文学博士。京都大学名誉教授、仁愛大学名誉教授。 著書に、『〈無限〉の思惟 ニコラウス・クザーヌス研究』『クザーヌスと近世哲学』『親鸞他力の宗教 ドイツ講話集』『現代の人間と仏教 仏教への道』『無底と意志-形而上学 ヤーコプ・ベーメ研究』など。

-

3.6「あんた勉強が好きだから」という言葉を、くり返し使うのがミソである。そういう地道な努力をすること3日間。すると息子は、「さあ、勉強すっかな。オレって勉強、好きだよな」なんてことをいいながら、実際に勉強しはじめたりするから驚きだ。――母子二人三脚で挑んだ受験を描く、抱腹絶倒の奮闘記。フリーマガジン「5L」(ファイブエル)にて好評連載中のエッセイ、ゆづきいづる氏による書き下ろし3コマ漫画を加えて、待望の書籍化。小3~高1までの8年分の珍エピソードに、子育て経験者の女性たちから共感の声、続々!! 母は、勉強嫌いな息子をいかに受験合格に導いたのか?室井流「男育成」のカギがここに!! 「息子には、生きる意味や自分の居場所を見つけてほしい」――。そんな母の願いからはじまった、 地方の中高一貫校をめざす、母子二人三脚による「受験」という闘い。入塾テストから始まり、受験を前にした小学校生活、震災を境に変化した「勉強」の意義......。息子を育てる悩める日々、そして子育てをしているから見えてくる「何かがおかしい」日本社会の姿を、室井節で痛快に斬りつつも、母としての柔らかな感性で綴る。すべての母親の心を揺さぶる、笑いと愛に満ちた、8年ぶりの新刊!

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 ドイツ神秘主義の掉尾を飾る体系的思想家であり、ルネサンス期におけるドイツ自然哲学思想の大成者、のちの経験主義やドイツ観念論に多大な影響を与えたヤーコプ・ベーメの生涯と事蹟、その思想を余すところなく開示する。 【目次より】 まえがき 第一部 ヤーコプ・ベーメの生涯と事蹟 第一章 J・ベーメの生涯と事蹟 第二部 無底と意志‐形而上学 第二章 無底・意志・自然 J・ベーメの意志‐形而上学について 第三章 J・ベーメにおける神と世界創造 自然の「七つの性質」をめぐって 第四章 J・ベーメにおける創造と悪の起源 補章 自由と悪 J・ベーメの「無底」をめぐって 第三部 ヤーコプ・ベーメの思想的背景 第五章 ルネサンスの自然観について N・クザーヌスからJ・ベーメヘ 第一節 ルネサンスという時代 第二節 「自然」への関心 第三節 ルネサンス的自然認識の三つの方向 第四節 ルネサンス的自然の原像 N・クザーヌス 第五節 ドイツ自然哲学の特質 パラケルスス 第六節 ドイツ自然哲学の大成 J・ベーメ 第七節 結び ルネサンス自然観の特質 第六章 J・ベーメとグノーシス主義 はじめに 第一節 ベーメにおける「知」の根本性格 第二節 神的本質と神的創造 第三節 天使の創造とルチフェルの堕落 結び 第七章 ベーメとシェリング 神・自然・無底をめぐって 第四部 ベーメ断想 1 『アウローラ』について 2 ゲルリッツ紀行 J・ベーメの生地をたずねて 参考文献 初出一覧 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 薗田 坦 1936-2016。哲学者・宗教学者。専門は西洋近世哲学史・宗教哲学。文学博士。京都大学名誉教授、仁愛大学名誉教授。 著書に、『〈無限〉の思惟 ニコラウス・クザーヌス研究』『クザーヌスと近世哲学』『親鸞他力の宗教 ドイツ講話集』『現代の人間と仏教 仏教への道』『無底と意志-形而上学 ヤーコプ・ベーメ研究』などがある。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 「無」という概念を、自己否定の徹底が自ずから根底的な自己肯定へと至る事態と見做し、主に禅を題材にして意味、言語、意識などの角度から人間存在の根源事象を探った野心作。禅の原典テキストまで遡り精確な文献解釈を行いつつも、そこに表れるものを宗教経験の事柄として生きた姿を吟味、さらに西洋神秘主義など他の宗教経験との比較を通じて禅の特殊性と普遍性を浮き彫りにする。 【目次より】 序論 本書の目的 第一章 肯定としての無 禅言語の二つの次元 はじめに 第一節 牛頭宗における「無」 第二節 無が無でなくなる構造 第三節 即非の論理と空の次元 おわりに 第二章 禅言語の逆説構造 ウィトゲンシュタインの規則論を手がかりに はじめに 第一節 問いが発せられる条件 第二節 対法と事物一般の相対化 第三節 意外性の感覚 おわりに 第三章 宗教経験と悟り ウィリアム・ジェイムズと白隠との比較から はじめに 第一節 ジェイムズにおける「意識の神秘的状態」 第二節 「実在の感覚」と見性 第三節 「無」についての諸解釈 第四節 実在性の空解 おわりに 第四章 見性の心理構造 白隠を中心に はじめに 第一節 見性に先行する条件 第二節 見性の諸特徴 第三節 自らを信じるという問題 第五章 臨済の「無事」について 悟りと空の経験 はじめに 第一節 開悟の経験の内実 第二節 絶対無と空 第六章 禅と本覚 『大乗起信論』における所説をめぐって はじめに 第一節 『大乗起信論』の本覚思想の内容 第二節 本覚と頓悟との関係 『起信論』から禅ヘ 第三節 空寂知としての頓悟 宗密の荷沢禅解釈 第七章 荷沢神会の「衆生心」について 禅における自然と頓悟の問題 はじめに 第一節 荷沢神会における「衆生心」の概念 第二節 禅における頓漸の実際 おわりに 付論 デウス・空・救済 不干斎ハビアンの思想について あとがき 初出一覧 参考文献 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 冲永 宜司 1969年生まれ。哲学者。帝京大学教授。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了。博士(人間・環境学)。専門は、哲学、宗教哲学。 著書に、『無と宗教経験』『始原と根拠の形而上学』などがある。

-

4.4

-

4.7「革命」とセクシュアリティの政治思想史へ 奇跡のように安定していた徳川体制――なぜ僅か4隻の米国船渡来をきっかけに、それが崩壊し、政治・社会・文化の大激動が起こったのか。当時を生きた人々の政治や人生にかかわる考えや思い、さらにジェンダーとセクシュアリティの変動を探る。驚きに満ちた知的冒険の書。東京大学出版会創立70周年記念出版。 【本書「はしがき」より】 本書は、広い意味での政治に関する、「日本」における思想の歴史を論ずる。時期は、徳川の世から、(従来、多くの人によって「明治維新」と呼ばれてきた)大革命を経て、おおむね「明治」の年号が終わる頃までである。主題は、その間の、特に重要で、しかも現代にも示唆的だ、と筆者の考えたものである。但し、その議論の方法と主題の選定は、(筆者の主観では)往々、かなり冒険的である。 方法として特に努めたのは、日本を日本だけを見て論じない、ということである。「日本史」を、西洋や東アジアの異なる歴史をたどっている人々の側からも眺め、双方を比較し、双方に対話させようとしたのである。無論、それは、西洋や中国を基準として日本の「特殊性」をあげつらうということではない。それぞれの個性と、それにもかかわらず実在する共通性の両面を見ようというのである。日本史も、東アジア史の中で眺めるべきだとよく言われる。当然である。しかし、常にそこにとどまっている必要はない。日本史も人類史の一部である。 【主要目次】 はしがき I 「明治維新」とはいかなる革命か 第一章 「明治維新」論と福沢諭吉 第一節 「明治維新」とは? 第二節 「尊王攘夷」 第三節 ナショナリズム 第四節 割り込み 第五節 「自由」 第二章 アレクシ・ド・トクヴィルと3つの革命――フランス(1789年~)・日本(1867年~)・中国(1911年~) はじめに 第一節 「一人の王に服従するデモクラティックな人民」 《 Un peuple démocratique soumis à un roi 》 第二節 中国――デモクラティックな社会 第三節 デモクラティックな社会の特徴 第四節 中国の革命(1911年~) 第五節 日本の革命(1867年~) おわりに II 外交と道理 第三章 思想問題としての「開国」――日本の場合 はじめに 第一節 「文明人」の悩み 第二節 「日本人」の悩み 第四章 「華夷」と「武威」――「朝鮮国」と「日本国」の相互認識 はじめに 第一節 通信使の目的と「誠信」 第二節 「蛮夷」と軽蔑――朝鮮側の認識 第三節 「慕華」と「属国」――日本側の認識 第四節 破綻の要因 おわりに III 「性」と権力 第五章 「夫婦有別」と「夫婦相和シ」 第一節 「中能」(なかよく) 第二節 「入込」(いれこみ・いれごみ・いりこみ・いりごみ) 第三節 「不熟」(ふじゅく) 第四節 「相談」(さうだん) 第五節 「護国」(ごこく) おわりに 第六章 どんな「男」になるべきか――江戸と明治の「男性」理想像 はじめに 第一節 徳川体制 第二節 維新革命へ 第三節 明治の社会と国家 第七章 どんな「女」になれっていうの――江戸と明治の「女性」理想像 はじめに 第一節 徳川体制と「女」 第二節 「文明開化」と「女」 おわりに IV 儒教と「文明」 第八章 「教」と陰謀――「国体」の一起源 第一節 「機軸」 第二節 「道」 第三節 「だましの手」 第四節 「文明」と「仮面」 第五節 「国民道徳」 第九章 競争と「文明」――日本の場合 第一節 「競争原理」 第二節 徳川の世 第三節 明治の代 第十章 儒教と福沢諭吉 はじめに 第一節 福沢諭吉の儒教批判 第二節 天性・天理・天道 V 対話の試み 第十一章 「聖人」は幸福か――善と幸福の関係について 第一節 問題設定への疑問 第二節 回答の必要 第三節 応報の類型 第四節 隠遁と方便 第五節 「独立自尊」 おわりに 第十二章 対話 徂徠とルソー

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 政党をめぐる福沢諭吉・井上毅・陸羯南たちの思想的営為を、文化接触の問題として同時代の世界的文脈において考察し、明治政党論が含む豊かで多様な論点を鮮やかに提示する、政治思想史からの挑戦の書。 【目次より】 目次 凡例 序章 第一章 明治前半期における政党観の形成 第一節 明治十年代初頭における政党観 西欧の政党観の紹介 第二節 自由党における政党イメージ 伝統と西欧モデル 第三節 井上毅における政党観 「政党」と「政社」の別 第二章 福沢諭吉における政党内閣論の形成 明治一四年政変前後におけるイギリス政体論の変容と分岐 第一節 明治前半期における立憲政体論と政党の評価 「政党なき立憲政体」論の広がり 第二節 政党解釈における福沢の変化と『民情一新』以降の位置づけ 徒党から政党へ 第三節 イギリス政体論の変容と政党論 福沢諭吉と「イギリス派」の分岐 I 「イギリス派」における政体構想の分岐 II イギリス政体論の変容と政党の位置 III イギリスにおける政体論の再定義の試み IV 福沢における政党内閣論と「近時文明」論の対応 第四節 明治政党論における福沢の位置 第三章 陸羯南における政党観の特質 初期議会前後を中心に 第一節 国民主義と政党 第二節 立憲政体における政党 第三節 政党内閣と内閣的政党 註 明治前半期政党関連翻訳著作一覧 あとがき 明治前半期政党関連年譜 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 山田 央子 青山学院大学法学部教授。東京都立大学法学部卒。博士(政治学)(東京都立大学)。専門は日本政治思想史。 主著に、『明治政党論史』などがある。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 江戸時代・明治初期、政治の困難・危機に際し、為政者はその克服のため強い指導力を発揮して改革を断行した。その際広く民意を聴き、改革政治の参考に資せんとしてしばしば利用されたのが目安箱である。「請願」・「行政改革」・「内部告発」諸制度の前史をなし、官僚統制による統治に大きな役割を果たした目安箱の実態を解明し、その歴史的意義を浮き彫りにした画期的業績。 【目次より】 第一章 江戸時代の目安 「訴えの保障」とその意義 第一節 序 第二節 目安箱の設置状況 第一項 幕府 第二項 藩 第三項 小括 第三節 目安箱に投書して訴えることが認められた事項 第一項 政治に対する提言・意見 第二項 役人の違法・不当な行為・措置についての訴え 第三項 犯罪の申告 第四項 人物についての情報提供 第五項 小括 第四節 目安箱による「訴えの保障」の仕方 第一項 投書して訴えることを認められた者 第二項 投書する場所 第三項 投書可能日、訴状点検日 第四項 記名 第五項 投書して訴えることが認められなかった事項 第六項 小括 第五節 目安箱に投書された訴えの処理 第一項 幕府 第二項 藩 第三項 小括 第六項 目安箱による「訴えの保障」の実態 第一項 広範な人々による投書 第二項 かんばしくない投書状況 第三項 訴えが受けいれられた投書 第四項 訴えの効果 第五項 小括 第七節 目安箱による「訴えの保障」の意図 第一項 目安箱による「訴えの保障」の背景 第二項 困難・危機打開、新政展開と目安箱による「訴えの保障」の意図 第三項 小括 帰服と包摂による挙国一致 第八節 結び 第二章 田原藩の目安箱制度 紛争処理手続の考察 第一節 序 第二節 田原藩の目安箱 第一項 目安箱の設闘、投書を認められた事項 第二項 目安箱の運営 第三項 目安箱設置の背景 第四項 目安箱の廃止と復活 第三節 箱訴の処理手続 第一項 序 第二項 元文四年加治村百姓の箱訴 第三項 天明七年下野田村百姓の箱訴 第四節 結びにかえて 第三章 明治初期の目安箱 京都を中心にして 第一節 序 第二節 目安箱の設置 第三節 目安箱の役割 第一項 序 第二項 建言上書の奨励 第三項 告訴・告発の受理 第四項 役人の統制 第五項 人民救済 第六項 情報の収集 第四節 目安箱の実態 第一項 投書数 第二項 投書の内容 第三項 投書人 第四項 投書の処理 第五項 投書の実効性 第六項 小括 第五節 目安箱の廃止 第一項 目安箱廃止の経緯 第二項 目安箱廃止の理由 第六節 結び 第四章 結語 あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 大平 祐一 1946年生。法政史学者。東北大学法学部卒。同助手、立命館大学法学部助教授、同教授を経て、立命館大学法学部特別任用教授。専攻、日本法制史。 著書に、『「日本型社会」論の射程』(共著)『目安箱の研究』『近世日本の訴訟と法』『近世の非合法的訴訟』などがある。

-

4.6ブログ月間200万PV、SNSフォロワー30万人、いま一番売れている恋愛コラムニスト・神崎メリが、結婚できない「あるある」を小説仕立てで解決します! 恋愛が長続きしない、彼氏ができない、ダメな男性しか寄ってこない、なかなか結婚に至らない……なぜ結婚できないのか、どうすれば結婚できるのかがストーリー&解説でよくわかる! 「メリ節」炸裂! 超面白く読みながら、実用的なテクニックが身につく! ファン垂涎! 「メス力」初めての人にもおすすめの一冊! 〈登場人物〉 メリ子先生:「メス力」指南所・所長。愛があるけどときどきスパルタ。過去にさまざまな経験があるからこそ刺さる言葉。メス力考案者。 カズオ:メリ子先生の助手。イケメンだが若干ポンコツ。メリ子先生を慕うもこき使われている。メリ子先生の指南に合いの手を入れるのが主な仕事。 電子版の巻末には≪[特別付録]デート直前のメス力カンペ≫を収録! ※カバー画像が異なる場合があります。

-

3.5遊牧文化のモンゴルに先輩・後輩の序列はなく、“力”がすべての社会! トップは法をつくる人であって、守る人ではない! 白鵬が我がもの顔で振る舞う理由 まえがき 第1章 モンゴル力士は、なぜ強いのか? 遊牧騎馬民の、男子たるものの必要条件 モンゴル相撲に求められるのは、平衡感覚と敏捷性 モンゴル力士は君主のボディガードだった 『日本書紀』に見られる相撲の起源 宮中の「三度節」とナーダムの三種の競技は起源が同じ 厳密にいえば、相撲は国技ではない 日本のマスコミは、異文化に対する想像力に欠ける 「いじめ」が成立するのは日本文化の特徴 日本の「隣百姓」とはまったく正反対の生き方 「まわりに合わせる」という考え方のないモンゴル文化 モンゴルには「長幼の序」はない 世代を厳しく区別する「輩行」という考え方 モンゴルでは末子が親の面倒を見る 第2章 モンゴル女性秘話 朝青龍と白鵬の母親は、モンゴル国立大学卒のインテリ モンゴル人にとってのいい男、いい女 遊牧生活を維持するため、男と女の役割分担は明確だった 夫婦喧嘩をすると、「出て行け」ではなく「オレは出て行く」 モンゴル草原東端の遊牧民「烏丸と鮮卑」 「男は女の家の労役に服し、その後、女の家から財産の分与を受ける」 二千年前でも二十世紀の内モンゴルでも、女に財産権があった チンギス・ハーンの賢母、ホエルン ホエルンは自分の部下と軍隊を持っていた 征服戦争に従軍したチンギス・ハーンの娘 中華思想は、遊牧民に敗北したことから始まった「負け惜しみの思想」 孫娘を第三夫人にしたアルタン・ハーン 夫、義理の息子、その息子、その孫と四度結婚して権勢をふるった女 女をほめないイスラム教徒の知識人が絶賛したソルコクタニ妃 フビライ・ハーンの正皇后チャブイ・ハトン チャブイこそが、元朝皇帝と帝国の政治機構の接点だった 中央アジアとインド洋を旅して二十五歳で死去したコカチン姫 遊牧民の族外婚は、安全保障のため チンギス・ハーンの五百人の妃妾は本当か? チンギス・ハーンのすべての財産を管理していた四人の后妃 第3章 モンゴル帝国を知っていますか? 明朝は、モンゴル帝国の宗主国・元朝の唯一の継承者か 「韃靼」とは、漢人のモンゴル人への“侮辱語”だ 征服された側の人たちが書いた歴史 遊牧騎馬民が世界史を変えた時代の終焉 なぜ、遊牧帝国と呼ぶのか? モンゴル帝国時代のモンゴル人とは 姿や名前は変わったが、世界各地でふたたび支配者となって生き残った 元朝の「行中書省」が、現在の中国の省の起源 明朝も清朝も元朝の継承国家だった 四百年かけてモンゴル帝国の西半分と北方すべてを獲得したロシア 満洲国・興安省の境界が、そのまま中国内蒙古自治区の境界となった 清朝に課せられた莫大な賠償金が、モンゴル人に劇的な変化を与えた 戦前、日本人はなぜ「満蒙」といったのか 内モンゴルも外モンゴルも、同じことばを話す同じモンゴル人だった 中国に留まったのが「内モンゴル」、離れたのが「外モンゴル」 「玉子はぜったい食べないでね、中国人が作っているから」 北の遊牧民は南の農耕民をばかにしていた モンゴル人が中国人を嫌いな最大の理由 モンゴルとチベットは同盟関係にあった 「ダライ・ラマ」の誕生 チベット仏教徒になった遊牧民が、モンゴル民族と呼ばれている カザフ人もモンゴル人と同じモンゴル帝国の子孫たち モンゴルとカザフスタンはもはや違う文化の国 第4章 日本にとってモンゴルは大切な国 蒙古襲来と日本の幸運 「義経は死なずに北方に逃げた」 末松謙澄こそが“義経伝説”の生みの親 チンギス・ハーンが源義経であったことを証明しようとした男 日本人はなぜ“義経伝説”が好きなのか 伊藤博文に見込まれた末松謙澄 「チンギス・ハーンは源義経だった」の英語論文は愛国心から 「モンゴロイド」ということば 「蒙古斑」は日本の赤ん坊で初めて発見された 「民族」とは、十九世紀末から二十世紀初めに誕生した政治的な呼び方 「人種」の区分も「言語」の区分も、政治的動機から生まれた 民族も人種も言語もみなフィクションか これだけ違う日本人の美意識とモンゴル人の美意識 モンゴルを知れば、生きるのが楽になる 二大国の狭間で、今日まで独立を保ってきたモンゴル外交の巧みさ 中露との等距離・中立外交、アメリカとの積極的な協調外交 上海協力機構には加盟せず、オブザーバーを選択する 国連を舞台に、一銭も使わず大きな貸しを日本につくったモンゴル外交 日本の「文化」から、世界の「文明」になった相撲 横綱の品格を問うマスコミに品格はあるのか モンゴル国は、日本にとって大切な国になる

-

-※この電子書籍は固定レイアウト型で配信されております。固定レイアウト型は文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 “例題・問・演習問題の難易レベルが揃っており、その問題数も多く、解答の誤植が少なく、使い勝手の良い教科書”として多くの大学で採用され続けている矢野健太郎・石原 繁 編『微分積分(改訂版)』の中から、第2章~第8章までの各節に設けられている「演習問題」と「解答」だけを抜粋・収録して問題集としたものである。巻頭には高等学校で扱われる内容を「基本公式」として新たにまとめ、副教材の性格も持たせてある。 ※上記教科書の併用問題集としては使えませんが、他の教科書に対しては、使い勝手の良い併用問題集となります。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 ヤスパース哲学に一貫して流れる実存の絶対的意識の構造の中核に位置する「愛の性格」を鮮かに浮き彫りにした問題作である。 【目次より】 目次 緒言 第一篇 絶対的意識とその構造関連 第一章 絶対的意識の意義 第一節 哲学する根源 第二節 絶対的意識の意味 第二章 愛 第一節 愛の性格 第二節 包括者の諸様式における愛と絶対的意識としての愛 第三章 信仰と空想 第一節 信仰 第二節 空想 第三節 充実せる絶対的意識の構造関連 第四章 根源における運動 第一節 無知 第二節 目まいと戦慄 第三節 不安 第四節 良心 第五節 「根源における運動」と「充実せる絶対的意識」との関係 第五章 現存在における絶対的意識の保証 第一節 皮肉(アイロニー) 第二節 遊戯 第三節 羞恥 第四節 平静(自若) 第五節 「現存在における絶対的意識の保証」と「充実せる絶対的意識」及び「根源における運動」との構造関連 第二篇 絶対的意識の展開 序説 第一節 「展開」の意味 第二節 「展開」の内実の概観 第一章 絶対的意識と理性 第一節 「理性と実存」における理性と絶対的意識 第二節 理性と愛 第三節 信仰と理性 第四節 空想と理性 第五節 根源における運動と理性 第六節 現存在における絶対的意識の保証と理性 第二章 絶対的意識と包括者 第一節 意識と存在 第二節 包括者の意味と考え方 第三節 包括者の分節と絶対的意識 第四節 包括者の諸様式の包括者存在と絶対的意識 第三章 絶対的意識と哲学的信仰 第一節 包括者思想と哲学的信仰 第二節 哲学的信仰内実の空間と絶対的意識 第三節 哲学的信仰の内実と絶対的意識 第四節 哲学的信仰の性格と絶対的意識 結語 あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 斎藤 武雄 1904 - 1995年。哲学研究者。東京文理科大学哲学科卒。文学博士。弘前大学学長を歴任、同大学名誉教授。 著書に、『現代人の幸福と道徳』『ヤスパースにおける絶対的意識の構造と展開』『ヤスパース研究』『実存をめざして』『実存と実践』『実存と教育』『実存の真理を求めて』『ヤスパースの教育哲学』『ヤスパースの政治哲学』などがある。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 薬理学が苦手な人の救世主! 動態や剤形などの基礎知識から、系統別の薬の作用機序まで、穴埋め問題を 解きながら1テーマ10分で効率よく学習できる。やさしい解説とフルカラーのイラストで楽しく学ぼう! 《目次》 Chapter1 作用機序、治療機序、薬物動態、剤形 01作用機序 02治療機序 03情報伝達系 04薬物動態1 05薬物動態2 06剤形 07薬物療法 Chapter2 末梢神経系に作用する薬 08自律神経系総論 09交感神経作動薬 10交感神経遮断薬 11副交感神経作動薬、副交感神経遮断薬 12自律神経節とニコチン受容体 13筋弛緩薬 14局所麻酔薬 Chapter3 中枢神経系に作用する薬 15中枢神経系概要 16全身麻酔薬 17睡眠薬、抗不安薬 18抗てんかん薬 19鎮痛薬1 20鎮痛薬2 21抗精神病薬 22抗うつ薬、気分安定薬 23パーキンソン病治療薬 24認知症治療薬 25薬物乱用と薬物依存症 Chapter4 循環器・血液系に作用する薬 26循環器系概要 27血管拡張薬 28高血圧と降圧薬 29虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)治療薬 30心不全治療薬 31抗不整脈薬 32利尿薬 33体液と輸液 34貧血治療薬と造血因子 35止血薬、抗血栓薬 Chapter5 呼吸器・消化器系に作用する薬 36気管支喘息治療薬 37抗ヒスタミン薬 38花粉症治療薬 39胃・十二指腸潰傷治療薬 40催吐薬、制吐薬 41腸に作用する薬 Chapter6 代謝・内分泌疾患治療薬 42糖尿病治療薬 43脂質異常症治療薬 44肥満治療薬 45痛風・高尿酸血症治療薬 46骨粗鬆症治療薬 47視床下部・下垂体ホルモン 48甲状腺疾患治療薬 49副腎皮質ホルモン 50女性ホルモン関連薬 51男性ホルモン関連薬 Chapter7 その他の器官系に作用する薬 52免疫抑制薬 53免疫賦活薬 54点眼剤、眼軟膏 55緑内障治療薬 56皮膚疾患治療薬 57メニエール病・内リンパ水腫 58排尿障害治療薬 59子宮収縮・収縮抑制薬 60ED治療薬、生活改善薬 61抗菌薬の使用と注意点 62抗ウイルス薬 63抗悪性腫瘍薬 64急性薬物中毒の治療 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。

-

-田部重治は、『日本アルプスと秩父巡礼』(のち『山と渓谷』)で、日本ならではの美わしい渓谷と深林の山旅とともに、登山に伴う自らの内面変化を描き、登山界に大きな影響を与えた。 英文学者として、自然や文化に対した自己の精神の在り様を探り続けた山旅は、高原へ、峠へ、街道へ、山村へと、領域を拡大しつつ、独自の道を歩む。 本書は、田部重治の「峠と高原の時代」を概観することを意図し、今では失われた大正~昭和初期の山村や自然の姿を描いた紀行を中心に、著者の精神の軌跡を記した随筆を含め四十四編を収めた。 ■内容 大菩薩の秋(昭和五年) 美ヶ原と霧ヶ峰(昭和五年) 麓の宿(昭和五年) 秩父の三峠(昭和五年) 三国峠(昭和五年) 鹿沢温泉より大門峠へ(昭和六年) 信濃追分と追分節(昭和六年) 五日市より氷川へ(昭和六年) 神津牧場より黒滝不動へ(昭和六年) 高原(昭和六年) 大河原峠と内山峠(昭和六年) 峠あるき(昭和六年) 富士裾野の井ノ頭(昭和九年) 乗鞍岳と益田川(昭和九年) 木曽御岳とその附近(昭和九年) 峠の旅(昭和十年) 峠の夢(昭和十一年) 初夏の旅(昭和十二年) 飛驒から信濃へ(昭和十二年) 街道雑記(昭和十二年) 上信の旅(昭和十三年) 紅葉随筆(昭和十二年) 木曽路を行きて(昭和十二年) 紅葉の旅(昭和十二年) 新緑の山里(昭和十三年) 鶴川より多摩川へ(昭和十三年) 多摩川より秋川へ(昭和十三年) 渓流を想う(昭和十三年) 中山道と山(昭和十三年) 神坂峠と兼好法師の庵跡(昭和十三年) 街道雑記(昭和十三年) 追分高原(昭和十三年) 初冬の山村(昭和十三年) 初夏の山路(昭和十四年) 浅間高原と八ヶ岳高原(昭和十五年) 尾瀬・檜枝岐・会津駒ヶ岳(昭和十五年) 清津峡(昭和十五年) 那須より会津へ(昭和十五年) 晩秋の奥利根渓谷(昭和十五年) 登山趣味の発展(昭和十四年) 草鞋の旅(昭和十四年) 晩秋の旅日誌(昭和十四年) 新緑の山を想う(昭和十五年) 鬼怒川渓谷より箒川渓谷へ(昭和十六年) 田部重治年譜 『新編 山と高原』について

-

-古来人の暮らしと深い関わりを持ってきた峠について、登山家や文人が記した代表的な紀行31編を取り上げた深田久弥編集のアンソロジー。 峠の情趣を味わい、歴史を偲ぶ名紀行で、峠とその周辺の生活、自然を描き出す。 ■内容 足馴峠 小島烏水 金田峠 白井光太郎 信州峠 尾崎喜八 仙元嶺 梅澤親光 針ノ木峠 長谷川如是閑 河東碧梧桐 北見峠 伊藤秀五郎 杖突峠 細井吉造 安房峠 瀧井幸作 分杭峠・地蔵峠 長尾宏也 御坂峠 高畑棟材 金精峠 若山牧水 大河原峠 中西悟堂 大日峠 中村清太郎 武石峠 別所梅之助 関山峠 長塚 節 仙人峠 沼井鐡太郎 徳本峠 窪田空穂 将監峠 木暮理太郎 浅間越え 寺田寅彦 檜原峠 大島亮吉 普甲峠 藤木九三 大菩薩峠 瀬名貞利 デンツク峠 冠 松次郎 御在所峠 田山花袋 中尾峠 黒田米子 神坂峠 田部重治 清水峠 深田久弥 勢至堂峠 柳田国男 鈴鹿峠 西川正治 八十里越 藤島敏男 小仏峠 武田久 ■著者について 深田久弥(ふかだ・きゅうや) 1903年(明治36)年石川県生まれ。 第⼀高等学校をへて東京帝国大学文学部哲学科入学。高校・大学時代に本格的に登山を始める。 「新思潮」ほかの同人誌に参加。東大在学中に改造社入社、編集生活を送る。 小説「実録武人鑑」『津軽の野づら』で文壇に認められる。文壇生活をつづけながら山登りは絶えることがなかった。 1944年、陸軍少尉で中国戦線へ。1946年復員。戦後は、登山・探検関係を中心に執筆活動。 1964(昭和39)年、『日本百名山』で、第16回読売文学賞(評論・伝記部門)を受賞。 ヒマラヤ、シルクロード研究にも力を注ぎ、『ヒマラヤの高峰』『中央アジア探検史』の代表作がある。 1971(昭和46)年3月21日、茅ヶ岳にて脳卒中で急逝。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 雑誌『アルプ』に発表した画文紀行をまとめた『山の足音』と、山村、山里の風景と人々の営みを描き出す『山のえくぼ』の2冊を合本。 畦地ファン待望の一冊。 『山の足音』は随想と紀行とに分かれ、機知にあふれ読み応え。 収録原稿のうち随想の「山の果実」は雑誌連載、「峠から峠へ」「北アルプスの記」はアルプ、「信濃路の回想」は信濃毎日新聞などに掲載されたものです。 前半の山の果実は洗練された文章で読ませ、後半の紀行文はユーモアを交えたいつもの畦地節で読者を引き込みます。 『山のえくぼ』は40pほどの山の随想集。 巻頭口絵として畦地梅太郎の代表作をカラー16pにわたり掲載しています。 【内容】 山の足音:山の果実(28話)、峠から峠へ(2話)、信濃路の回想(5話)、北アルプスの記(11話) 山のえくぼ(9話)

-

-【書籍説明】 「努力はしている筈なのに、成果がでない」 それは、「情報力」の乏しさが原因かもしれません。 情報社会と言われる現代において「できる人」とは、総じて秀でた「情報力」を備えているものです。 本書は、情報の本質を理解することで「情報力」の根源を見つめ、身につけることを目的としています。 私もまた、同じ悩みを抱えていた一人でした。 何をやっても空回りしてしまい、一体自分には何が足りないのだろうか、そう悩んでいたものです。 自分と「できる人」との違いは何だろう。考えているうちに「情報力」が決定的な違いだと疑うに至りました。 本書で紹介する「情報力」の磨きかたは、私が実際に試行錯誤して見出してきたことから、まとめた方法です。 情報の価値やメディアの種類、性質といった情報の本質から丁寧に学ぶので、確実に「情報力」が養われます。 「情報力」が付くと、驚くほど世界が広大で手の届くもののように感じます。 上司や同僚から重宝される人材となり、情報の裏付けを持った努力は、確実に成果を生み出すことでしょう。 目次 第一章 情報の価値 第一節 天才ナポレオンを破った「冬将軍」 第二節 大洪水、再び 第三節 情報価値の基準 第二章 情報収集の心得 第一節 情報収集は釣りと心得る 第二節 情報の在りか 第三節 情報網 第三章 情報収集の術 第一節 基盤づくり 第二節 インターネットメディア収集術 第三節 マスメディア収集術 第四節 現実世界での収集術 第四章 情報の活用術 第一節 情報は鉄鉱石 まとめ 【著者紹介】 葉桜陽(ハザクラヨウ) 珈琲大好きフリーライター。 水彩画や自転車に料理など、趣味が多いです。

-

3.8【第35回小説すばる新人賞受賞作】 一九四一年、日本占領下の福建省廈門。 大阪松島遊廓から逃走して、上海、広州、香港と渡り歩き、廈門に辿り着いたリリーは、抗日活動家の楊に従い、カフェーで女給として働きながら諜報活動をしていた。あるとき、楊から日本軍諜報員の暗殺を指示され、その実行者として、琥珀色の瞳と蛇の刺青が印象的なヤンファという女性を紹介される。 中秋節の晩をきっかけに強くヤンファに惹かれていくリリーにとって、彼女と過ごす時間だけが生への実感を持てるひとときになっていた。 しかし、楊から秘密裏に課されていた指令は、暗殺に失敗した場合はヤンファを殺せというものだった……。 戦時下の中国・廈門を舞台に流転する女性たちの愛と葛藤を描く、圧巻の熱量を放つ第35回小説すばる新人賞受賞作。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 【※ユ=まだれ+「諛」のつくり】分裂時代の社会的精神的危機を体験した作家達の表現行為を、彼らの倫理観・死生観との関係の中で考察すると共に、同時代の思想状況、特に流布し始めた仏教との関係を重視しつつ、六朝文学を独自の精神的課題をもった表現行為としてとらえ返す。修辞への偏重を精神史の中に位置づけ、修辞に過度に傾斜した人々、とりわけユ信が自己の文学に新生面をひらきえた理由と意味を解明。日本を含む東アジア全体の文化史を視野に収め、六朝後期文学の全体像を描く。 【目次より】 前言 序論 三国・六朝文学の課題 第一節 王粲の文学 宮廷詩人と流民の視座 第二節 阮籍「詠懐」詩の自我構造 第一部 東晉・宋代の詩人 第一章 陶淵明の文学 第一節 「形影神三首」詩と仏教 第二節 「雑詩十二首」における死生観 第二章 謝霊運の文学 第一節 謝霊運の資性と詩 第二節 謝霊運の「山居賦」の構造と仏教 第二部 ユ信の文学 第一章 ユ信の前半生の文学 第一節 前半生の銘と賦 第二節 南朝時代の詩の特質 第二章 「擬詠懐二十七首」の方法 第一節 「擬」と「詠懐」の方法 第二節 ユ信「擬詠懐二十七首」の方法 第三節 「擬詠懐」における自己像の形成 第四節 詠懐と叙事 第三章 後期の賦の特徴 第一節 「竹杖賦」における再生への希求 第二節 「哀江南賦」の表現構成 歴史と招魂 第四章 後期のユ信とその文学的立場 第一節 「擬連珠」四十四首の表現と論理 第二節 ユ信と北周勝王 第三部 ユ信以後の六朝文学 第一章 北周王族の文学と思索 第一節 北周趙王の文学 聖武天皇『雑集』を資料として 第二節 北周趙王へのユ信の影響 第二章 「羈旅の臣」の文学 第一節 江総の文学 第二節 顔之推の文学 「観我生賦」を中心に あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 安藤 信廣 1949年生まれ。中国文学者。東京教育大学文学部文学科漢文学専攻卒業、同大学院文学研究科中国古典学修士課程修了。東京女子大学名誉教授。博士(文学)。 著書に、『中国の文学論』(共著)『漢文を読む本』『漢詩入門はじめのはじめ』『漢文教育の諸相』(共著)『陶淵明』(共著)『ユ信と六朝文学』『聖武天皇宸翰『雑集』「周趙王集」研究』などがある。

-

-明治の初めに生まれ、日露戦争時には、従軍僧として現地に赴くなどの経験を持つ、清水寺元貫主。独特な説法は、良慶節として親しまれ、厳しい修行の果てに得たおおらかな境地から出る言葉が、人々を癒した。本書は、元貫主が101歳のときの教えをまとめたもの。「百年――偉くならんでええやないか」「業――人間というものは、弱いものなの」「比丘――楽になると悪いことはしやへんの」「欲望――無欲では生きられへんの」「反逆――人は雨に濡れるより、濡れないほうがいいの」など、明治、大正、昭和を生きた名僧が、時間に追われ、あわただしい日々を送る現代人に語りかける。

-

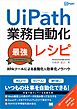

-日常業務で使える! UiPathによる 業務自動化手法が満載! 【本書の背景】 RPAとはロボティック・プロセス・オートメーションの略で、 定型的な日常の作業をRPAのソフトウェアに任せ、業務の自動化をする手法です。 RPAソフトウェアでも注目されているのがUiPath(ユーアイパス)です。 【UiPath(ユーアイパス)とは】 UiPathは、国内外で利用者が急増しているRPAソフトウェアです。 【対象読者】 ・UiPathに対する基礎的な知識を身に付けている非エンジニアの方 ・個人レベルでUiPathを利用しようという人(コミュニティエディション利用者) 【本書の概要】 本書はUiPathを利用して、日常業務を自動化する手法を日常業務の種類ごとにまとめた書籍です。 本書を読めば、UiPathを利用した自動化処理をサクッと実践できます。 【本書の自動化処理の一例】 ・Web画面上の表のデータを読み取って出力する ・Excelデータをアクティビティだけで集計する ・特定のファイルを特定のメールアドレスに送信する 【本書のポイント】 ・UiPathの使い方ではなく、業務をいかに自動化するかにフォーカス ・節末で項目同士を参照させているのでより理解が深まる ・開発手法を試せるサンプル付き 【著者】 株式会社完全自動化研究所 小佐井 宏之(こさい・ひろゆき) 福岡県出身。京都工芸繊維大学同大学院修士課程修了。 業務完全自動化の恩恵を多くの人に届け、無意味なPC作業から解放し 日本を元気にしたい。株式会社完全自動化研究所 代表取締役社長。 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は「ディープラーニングG検定 ジェネラリスト」用の受験対策テキストです。 「ディープラーニングG検定 ジェネラリスト」は、ディープラーニングの基礎知識を有し、適切な活用方針を決定して、事業活用する能力や知識を有しているかを検定する試験です。 最新の出題傾向を分析し、試験に頻出される内容で構成しました(2020年7月時点)。 項目ごとに基礎的な内容から丁寧に解説しているため、はじめての受験にもおすすめです。 また、節ごとに「確認問題」と「ここは必ずマスター!」を配置し、短時間での学習、得意分野の読み飛ばしができるよう可能な誌面構成にしてあります。 章末にはそれぞれ10問前後の練習問題を掲載し、その章で学習した知識の定着度を測ることができます。 試験に取り組む際のテクニックも解説しているので、本書を通じて学習することで受験対策は万全です。

-

-

-

3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 いちばんわかりやすいHTML+CSSの教科書が、最新トピックをカバー! *** すらすら読めて、「わかった」を積み重ねる。 「Webの知識がこれから必要」で、「将来にわたって長く使える基礎力をつけたい」人のためのHTML5+CSS3本。 *** 本書は、“楽しみながら学べる”HTMLとCSSの入門書です。2018/10現在で最新バージョンのHTML5.2(2017/12勧告)とCSS3をベースとした内容となっています。 本書では、読者が“楽しみながら学べる”ということを実現するために、本書の全体的な構成を工夫しています。先にHTMLを学習してからそれを前提としてCSSを学ぶ、という流れにしてしまうと、前半はHTMLのタグを覚えていくだけの退屈な内容になってしまうからです。 そこで本書では、HTMLをひととおり学習してからCSSへと進むという構成ではなく、HTMLとCSSを少しずつ同時進行させる構成にしてあります。このような進め方にすると、覚えた内容をすぐにブラウザでの表示結果として確認できるため、少しずつできるようになっていく感覚を積み重ねながら、退屈せずに学習を進めることができます。 “楽しみながら学べる”といっても、本書の解説は、表面的に「ページが作れればそれでいい」というものではありません。仕様にしっかりと準拠した使い方で、正しく、かつアクセシビリティに配慮したページを作れるように、サンプルを組み立てています。 まず1章、2章では、インターネットやHTML、CSSについての基本的な解説をしながら、少しだけHTML/CSSを使ってみて、これからの学習にむけての準備をします。 3章では、HTMLやCSSを正しく使うために必要な「カタい文法」の話を学習して、基礎を固めます。 4章からは、いよいよページを作っていきます。4章でページ全体の枠組みを作り、5章でテキストや色の指定について学びます。 6章ではセレクタについて詳しく学習し、CSSでの細かな指定ができるようにします。 7章では画像や動画、音声、背景といったページ内の構造について、8章ではナビゲーション、9章ではフォームやテーブルについての設定方法を学びます。 10章では、ここまで登場していない要素についての設定方法や、配置のテクニックを学びます。第3版では、スマートフォン(スマホ)画面への対応について、詳しい解説を追加しました。 11章を、フレキシブルボックスレイアウトとグリッドレイアウトについて解説する章に変更しました(第3版での変更)。これら2つレイアウト方法の基礎になる部分を身に付けられるようにやさしく解説します。 最後の12章では、それまで学習したことをベースに、1つのページを制作していきます。スマホ、タブレット、PCそれぞれのレイアウトの作り分けを行います(第3版での変更)。ページの制作を、流れで実際に行ってみることで、本書の学習の仕上げを行うことができます。 本書を、これからHTMLとCSSを覚える人が“楽しみながら学ぶ”ための入門書としてご活用いただけましたら幸いです。 ■第2版からの変更点 ・ 第2版は、2014年3月段階の情報に基づき執筆されました。第3版では、2018年9月段階での情報に基づいて執筆しています。 ・ 仕様の変化に応じて、解説やコードを追加・変更・削除しています。ただし、本書の解説の範囲から外れている仕様の内容については説明がないものもあります。 ・ HTMLは2017年12月に勧告されたHTML5.2に変更しています。 ・ CSSはCSS2.1およびCSS3より、現時点で安定して使用できると判断した内容を使っています。 ・ 10章にて、スマートフォンへの対応を解説する節を追加しました。 ・ 11章を、フレキシブルボックスレイアウトとグリッドレイアウトについて解説する章に変更しました。 ・ 12章にて、ページをスマートフォン、タブレット、PCそれぞれに対応させる内容に変更しました。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 はじめに基本的な理論のみを議論し、例題では法則の応用例を紹介や、法則の導出を行いました。また、章末問題では読者が問題を解きながらstep by stepで理解を深め、より高度な理論を把握できるようにしました。 章末問題には難易度に応じて★~★★★を付け、また問題の番号が小さい場合に、後の節で学ぶ知識も必要な問題には☆を付けました。解答の解説では、わかりやすくするために関連した式の番号をできるだけ多く示しましたが、これは、その式を天下り式に使うことを勧めているのではなく、式の意味を十分理解した上で使用することを強く望みます。 例題はもちろん、章末問題の解答にも図を多用しました。その理由は、問題を解くときには、問題文を読みながら図を描き、図を見ながら(数式の計算に注意を奪われることなく)考える習慣を身につけて欲しいからです。問題には実際の機器や自然現象の原理に関係する題材を多く含めるように努力しました。電気電子工学や物理学への興味を少しでも喚起できれば幸いです。 電気磁気学の法則は、ベクトルや微積分などの難解な数式で書かれている場合が多く、法則そのものも難しいと誤解されがちです。本書では電気磁気学の法則を段階的に理解できるように、最初は初級の数学のみを用いて説明し、理論についての基本的なイメージができ上がった後にそれを拡張するようにしました。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 「人の子」句を含む記事単元の伝承批判的・編集史的研究 語句の精緻な分析を通して伝承と編集を選別した、世界的水準の業績。 【目次より】 はしがき 文献略号 序論 本論 13の「人の子」句を含む記事単元の伝承批判的・編集史的分析 第2章 ニコデモ伝承と「人の子」句 ヨハネ福音甚2章23節ー3章21節における伝承と編集 第3章 ベテスダにおける治癒奇跡物語伝承と「人の子」句 ヨハネ福音書5章1-47節における伝承と編集 第4章 生命のパンの講話伝承と「人の子」句 ヨハネ福音書6章1-71節における伝承と紺集 第5章 世の光としてのイエス伝承と「人の子」句 ヨハネ福音甚8章12-30節における伝承と編集 第6章 盲人の治癒奇跡物語伝承と「人の子」句 ヨハネ福音書9章1-41節における伝承と編集 第7章 ベタニアにおける塗油物語伝承をめぐる問題 ヨハネ福音書11章55節ー12章11節における伝承と編集 第8章 エルサレム入都物語伝承をめぐる問題 ヨハネ福音甚12章12-19節における伝承と編集 第9章 ギリシア人の来訪物語伝承と「人の子」句 ヨハネ福音書12章20-24節における伝承と編集 第10章 光と闇の講話伝承と「人の子」句 ヨハネ福音書12章25-36節における伝承と編集 第11章 ヨハネ福音書12章の結論の記事単元をめぐる問題 ヨハネ福音書12章37-50節における伝承と編集 第12章 洗足物語伝承と「人の子」句 ヨハネ福音書13章1-38節における伝承と編集 結論 補論 ヨハネ福音書の神学と編集の座をめぐる問題 1世紀のユダヤ人共同体とキリスト教徒 注 参考文献 あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 土戸 清 1933年生まれ。聖書学者。東北学院大学名誉教授。 東京薬科大学卒業。東京神学大学大学院修士課程修了。文学博士。ユニオン神学大学大学院(コロンビア大学大学院)留学(STM)。京都大学博士(文学)。 著書に、『私たちの「使徒行伝」 中高生のための「使徒行伝」研究』『現代新約聖書入門』『現代新約聖書講解 聖書への招き24講』 『大学教育とカウンセリング・マインド』 『人間教育とカウンセリングのこころ』『聖書のこころ その理解24講』 『ヨハネ福音書研究』 『規範なき時代の宗教 聖書と現代』『初期キリスト教とユダヤ教』 『ヨハネ福音書のこころと思想 全7巻』 『なぜキリスト教か 規範なき時代のキリスト教』『ヨハネの世界 福音書・手紙・黙示録の歴史と神学思想』 『人間性の崩壊を救うもの 現代の教育と宗教の役割』 『人の「優しさ」と「強さ」 現代教育の荒廃を救うもの』 『使徒言行録 現代へのメッセージ』などがある。

-

-●登場人物/無名のキャラクター多数。●あらすじ/30年わき目もふらず働いてきてやっと建てた新築の家に入居した日、通りすがりの人が下痢でトイレを貸して欲しいという。彼が帰ったあとを見るととても汚かった。それを見て逆上した父親は新築の家に火を付けてしまう。夜中にうなされて起きてみると、祖母の霊がいる。祖母はお墓参りに来てくれないこと恨んでいるようだったが、祖母は生きているはずである。やはりよく見ると、痴呆の祖母であった。家族全員で、祖母にまだ死んでいないと説明するのだが。天国ではお釈迦様が地獄に糸を垂らしている。芥川龍之介の「蜘蛛の糸」のように糸は切れる。お釈迦様達は逃した魚はこんなに大きかったと自慢し合う。▼第1話/まぜまじえごはんPart1.▼第2話/大人はわかってくれない▼第3話/小説版・天才アホ親父▼第4話/限りなく透明に近いピンク▼第5話/イート・エム・アンド・スマイル▼第6話/学舎よ永遠なれ▼第7話/時間よ止まれ▼第8話/哀しみ節よ海峡を渡れ▼第9話/抜け忍は今日もユウウツ▼第10話/タケトリアン▼第11話/ウルトラP▼第12話/マンガ道▼第13話/デンワ急げ!!▼第14話/少年探索団▼第15話/青春に賭けよう▼第16話/恐怖がこわい▼第17話/W1[ワンダー・ワン]▼第18話/亡霊の山田荘▼第19話/狼たちの平和な年末▼第20話/下品な街角▼第21話/沖田は、メタル中国へ行く▼第22話/まぜじえごはんPart2. ●登場人物/兄貴(暴力団の組員らしい)サブ(兄貴の部下)

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 人間は、他者の強制によらず、自己の自由な選択により行為する。この自由意志論はアリストテレスに現われ、中世アウグスティヌスとトマスにおいて確立されて以降、形を変えながらも近代の思想家に引き継がれ今日までヨーロッパ思想史を貫流してきた。そこでは、自由はすべての人と社会が守るべき絶対的規範として“倫理的力”を持ち、外的行為のみならず個人の内面にまで及んで“政治と非政治の緊張”をもたらす―著者はこの仮説の上に、テクストの歴史的解釈を一つずつ積み重ねることで自由の観念の形成、成熟、変容を具体的に追う。近代が人間を自由にしたとの既成観念を批判し、自由論における中世思想の決定的意味を指摘、その継承と変容として近代思想を探究するとともに現代自由主義の行方をも展望する。従来とは異なるパースペクティヴでヨーロッパ政治思想史を再構成、やわらかな文体で書下ろされた思想史物語。 【目次】 「長崎純心レクチャーズ」について 片岡千鶴子 第一章「自由」の倫理的力──歴史的出自の理論的考察 はじめに 第一節 問題の理由と意図 第二節 仮説と分析枠組 第二章 古代ギリシア・ローマの自由論 第一節 プラトンの「自由」批判 第二節 アリストテレスの政治的自由論と選択意志論 I 政治的自由論 II 選択意志論 第三節 キケロの自由論 第三章 自由意志説の形成と展開 第一節 アウグスティヌス『自由意志について』 [間奏曲1] 自由意志論VS必然論 第二節 トマス『神学大全』の自由意志説と政治論 I 自由意志説 II 政治論 第三節 カリタスと友情(友愛) I カリタスの作用カ II 政治への対抗原理としての友情(友愛) 第四章 自由意志説の継承と変容 序節 〈政治〉の時代としての近代 第一節 倫理説としての自由意志説の継承と変容 I デカルト II ロック [間奏曲2] 「近代自然法」 第二節 自由意志論的基礎の上に立つ契約説政治理論 I スアレス『諸法および立法者としての神について』 II 自由意志論によるロック『統治二論』の読解 第三節 モンテスキューにおける自由意志説と自然法論 第四節 〈能力としての自由〉と〈状態としての自由〉の乖離 I ヒュームの自由論──『道徳・政治・文芸論集』を中心に II ルソーの自由論──「社会契約論」まで 第五節 十九世紀以後の自由論 I ヘーゲル「歴史哲学」──「精神」による自由意志の空洞化 II 〈自由主義〉における自由と国家 あとがき 半澤 孝麿 1933年生まれ。政治学者。東京都立大学名誉教授。東京大学法学部卒業。 著書に、『近代日本のカトリシズム』『ヨーロッパ思想史における「政治」の位相』『ヨーロッパ思想史のなかの自由』『回想のケンブリッジ』 『保守と伝統の政治思想』(共著)など、 訳書に、シェルドン S・ウォーリン『西欧政治思想史(1-5)』ジョン・リース『平等』エドマンド・バーク『バーク著作集 3 フランス革命の省察』ジョン・ダン『政治思想の未来』クェンティン・スキナー『思想史とはなにか――意味とコンテクスト』などがある。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 「自由意志」と「連続体合成」を哲学の二つの「迷宮」と表現したライプニッツは、実はそのさらに奥に広がる第三の迷宮、「知識の迷宮」を探索していた。かれは「懐疑主義の危機」の時代を生き、今日でも懐疑主義との対話を真剣な問題とする人々の共通する友人たる資格をもつ哲学者である。しかし、懐疑主義をめぐるライプニッツの考察のドキュメントとロジック、そしてその認識論上の意義が十分に解明されてきたとは言い難い。本書はこの点に注目し、ライプニッツが旅した知識の迷宮の冒険に光を当てるだろう。読者は、この冒険旅行に登場する「懐疑主義者たち」の多様な広がりに驚かされるに違いない。こうして見いだされたライプニッツの認識論は、時としてわたしたちを陥れる抗し難い力をもつ、懐疑の渦、知識の迷宮からの脱出のための「アリアドネの糸」なのである。 【目次より】 凡例 序 ライプニッツの哲学を認識論として読む 第一章 懐疑主義と認識論 ライプニッツ読解の一視角 第一節 「物体論」批判 ホッブズと若いライプニッツ 第二節 デカルト以後の懐疑主義「観念」から「表現」へ 第三節 「自由意志」の認識問題 スピノザとライプニッツ 第二章 論理と認識 論理主義的ライプニッツ解釈の批判 第四節 概念分析的真理論と認識論的問題 第五節 内属の論理学の問題構成 計算と「述語」の分析 観点からの伝統論理学の構成 5 述語としての「存在」 第六節 内属論理の「臨界」としての「関係命題」 第三章 認識と言語 構造的類比の「意味論」 第七節 反省行為と言語「ライプニッツのコギト」へ 第八節 自然言語の「意味論」 ライプニッツの自然言語論と認識論 第九節 直観と論理 デカルトとライプニッツ 第四章 認識と方法 類比・発見・最適 第十節 現象と実在 発見のための構成 第十一節 発見法としての「真の論理学」 ライプニッツの見果てぬ夢 第十二節 「最善」の認識可能性「弁神論」の方法論 第五章 認識論とモナドロジー 第十三節 ピュロニズムとモナドロジー 第十四節 モナドロジックな「心の哲学」の可能性 第十五節 モナドロジックな「実在論」 註 あとがき 文献表 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 松田 毅 1956年、岡山県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程単位修得退学。哲学博士(ドイツ連邦共和国オスナアブリュック大学)。九州芸術工科大学助教授を経て、現在、神戸大学大学院教授。専門は、西洋近現代哲学。 著書に、『ライプニッツの認識論』『哲学の歴史』第五巻(共著)『ライプニッツ読本』(共著)『部分と全体の哲学』(編著)『世界哲学史6』(共著)など、 訳書に、R・フィンスター+G・ファン・デン・ホイフェル『ライプニッツ』(共訳)クリスティン・シュレーダー=フレチェット『環境リスクと合理的意思決定』(監訳)『ライプニッツ著作集』第II期第3巻(共訳)など。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は,運行管理者試験「旅客」を受験する方を対象としたテキストです。過去10年分の試験問題を分析し,出題された重要な法令条文を抽出。無理なく読み進めて理解し,覚えることができるように表現しています。出題頻度に合わせて重要度を表示しているので,時間にメリハリのある学習が可能です。また,イラストを多く用いて直感的に内容がイメージできるようになっています。各節の終わりには,正しい文章を選択する確認問題があり,解くだけで解答力のアップが可能です。演習問題は実際に出題された試験問題を掲載しています。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は消防設備士試験の甲種または乙種の第4類を受験する方を対象としています。本書は図や写真を多数掲載しているので、第4類の消防設備をあまり見たことのない方でも、安心して学習でき、イメージがつかみやすいように構成しています。各節の○×問題は、試験で間違えそうな問題を多数掲載し、学習内容を覚えやすくしています。各章には章末問題があり、学んだことの確認ができます。また、「電気の基礎」と「設計編」の章では、例題を用いて、わかりやすく、懇切丁寧に解説しています。基礎から問題演習までこれ一冊で試験対策が可能です。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は,危険物取扱者試験乙種第4類(引火性液体)の受験者を対象としたテキストです。読みやすい文章とイラスト・図表,そして各項目で覚える優先度が表示されており,合格に必要な重要項目がしっかりとわかります。各節の終わりには確認問題があり,着実にその節で学んだことを覚えていけます。また,問題演習をとおして確実に身につけることができるように,練習問題もたっぷり収録しました。さらに実力チェックに使える【模擬試験】を3回分収録しています。

-

-みどりは、白川に対しての失礼な言動を反省中。白川は怒ってしまったみどりに対して、普通に接したいと思っているが気まずくてフリーズ中。そんな中、白川の先輩・蓮見が広報と打ち合わせをしたいとのことで、みどり、みどりの先輩、白川の4人で飲むことに。だが、この蓮見という男…かなりかんじ悪く、みどり節が炸裂! とんでもない事件に発展してしまう!? 長編55P!(この作品はウェブ・マガジン:Love Silky Vol.72に収録されています。重複購入にご注意ください。)

-

4.5とあることが原因で仕事を辞め家も引越し、 だらだらと一日をすごしている瑛士。 再就職先をいい加減探さないと考えていると 自宅に見知らぬ和服の美丈夫が! 入る部屋を間違えたかそれとも泥棒か、と慌てる瑛士に その美丈夫は『座敷童子』と名乗り、 目の前で消えるという信じられない現象を起こす。 あり得ない状況に思わず瑛士はカウンセリングの診察を受けるが、 思い当たる節が多く精神からの幻覚かと納得して帰宅する。 けれど、自宅にはまた『座敷童子』の男がいた! さらには「あなたの出世を全力でサポートいたします」と言ってきて!? 座敷童子なのに美中年な男と、ワケアリ無職男の 不思議な同居生活が始まる……?

-

-とあることが原因で仕事を辞め家も引越し、だらだらと一日をすごしている瑛士。 再就職先をいい加減探さないと考えていると自宅に見知らぬ和服の美丈夫が! 入る部屋を間違えたかそれとも泥棒か、と慌てる瑛士に その美丈夫は『座敷童子』と名乗り、目の前で消えるという信じられない現象を起こす。 あり得ない状況に思わず瑛士はカウンセリングの診察を受けるが、 思い当たる節が多く精神からの幻覚かと納得して帰宅する。 けれど、自宅にはまた『座敷童子』の男がいた! さらには「あなたの出世を全力でサポートいたします」と言ってきて!? 座敷童子なのに美中年な男と、ワケアリ無職男の不思議な同居生活が始まる……? 【※この作品は「ラヴィンランド ~座敷童子の恋のお話~」の第1話~6話を収録した合本版です。重複購入にご注意ください。】

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 道教史上もっとも主要な時期である六朝期江南の天師道と葛氏道という代表的道流の歴史的変遷を独自の方法により解明した画期的業績。 【目次より】 まえがき 凡例 緒言 第一篇 葛氏道と霊寶経 序章 葛氏道と上清派 第一章 『太上霊寶五符序』の形成 第二章 『霊寶赤書五篇眞文』の思想と成立 第三章 霊寶経の形成 附 霊寶経の分類表 第二篇 天師道とその道典 序章 東晉・劉宋期の天師道 第一章 『九天生神章経』 第二章 『河上眞人章句』 附 『老子道徳経序訣』 第三章 『老子想爾注』 第四章 「大道家令戒」 第五章 『上消黄書過度儀』 補論一 『太上洞淵神呪経』と『女青鬼律』と『太上正一呪鬼経』の成書年代について 補論二 『玄妙内篇』の成立について 補論三 『千二百官儀』の思想と成立 第三篇 道教教理の形成 第一章 道教の終末論 第一節 東晉期の道教の終末論 第二節 上清経と霊寶経の終末論 第三節 劉宋・南齊期の天師道の終末論 第二章 劉宋期の天師道の「三天」の思想とその形成 補論 三教交渉における「教」の観念 参考文献目録 あとがき 索引 英文梗概 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 小林 正美 1943年生まれ。中国思想研究者。早稲田大学名誉教授。専門は、儒教・仏教・道教の三教交渉史(特に六朝時代)。早稲田大学第一文学部卒業、同大学院文学研究科東洋哲学専攻博士課程修了。 著書に、『六朝道教史研究』『六朝仏教思想の研究』『唐代の道教と天師道』などがある。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 斯波六郎の中国文学研究の全体像がわかる遺稿集。 幅広く中国文学を探究し、かつその深遠に迫る必読書である。教育論も併録する。 【目次より】 序言 I 文選学研究 解題 文選 解題 昭明太子 一 李善文選注引文義例考 二 読文選札記 三 文選訳注 II 文心雕龍研究 解題 文心雕龍 一 文心雕龍札記 二 文心雕龍范注補正 III 六朝唐代文学研究 一 六朝人の作品に見える二三の語に就いて 二 「為当」考 三 文筆考 四 「賦得」の意味について 五 後漢末期の「談論」について 六 陶靖節詩箋補正 七 杜詩札記 八 中國の人生詩人達 九 雑纂 一 漢の文学 附篇 一 中等教育に於ける漢文の訓読について 二 随筆 斯波六郎博士 年譜 あとがき 斯波六郎博士 著作目録 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 斯波 六郎 1894-1959年。中国文学者。広島大学名誉教授。広島高等師範学校卒業、京都帝国大学卒業、京都帝国大学大学院退学。文学博士。 著書に、『六朝文学への思索』『中国文学における孤独感』などがある。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 離散幾何学は、グラフ理論、組合せ論などの計算科学をはじめ、物質設計、数理ゲーム、パズル、さらには芸術作品に至るまで、広い応用があることで知られている。本書は、ここ十数年の間の著者の業績をまとめたものである。 タイル張りや変身図形の設計技術を様々な数学的アイデアによって展開し、新しい理論(定理とその証明)が作られていくプロセスや、具体的な応用を示している。独自に考案・発見した多数の離散幾何学の定理を、約1,000点におよぶ図版を用いて詳細に述べている。 読者が順を追って学習できるよう、節末に練習問題を設け、巻末にはその解答をまとめて収めている。また、付録にはさらに上のレベルを目指す読者のためにやや難解な応用問題を設け、その理論を解説している。

-

4.0地球上に生まれた瞬間から40億年近く、あらゆる生物は太陽の光、月の満ち欠け、潮の流れに同期しながら、体の中にリズムを奏で続けてきました。我々の小さな細胞がなぜ、宇宙のサイクルに呼応してしまうのか。眠り、刺激、脳波、心臓――体内で繰り返し起こるリズム発生のメカニズムとは? 「繰り返し」に安らぎを感じてしまう人間の本能を、生命の神秘にまつわる21の視点から解き明かします。 本書は1994年10月に中公新書より刊行された『いのちとリズム』を改題、加筆したものです。 目次 1天体の動きとリズム 2サーカディアンリズムの進化 3サーカディアンリズムの分子生物学 4眠りのリズム 5刺激の伝達のリズム 6脳波のリズム 7心臓の拍動 8非線形振動 9線虫の運動のリズム 10受精波 11細胞分裂のリズム 12細胞という繰り返し構造 13細胞性粘菌の集合のリズム 14ベローソフ-ジャボチンスキー反応 15体節という繰り返し構造 16進化のリズム 17DNAの繰り返し構造・ 18遺伝子の繰り返し構造 19非平衡系と生命現象 20繰り返しと心の安らぎ 21文化とリズム おわりに 参考文献 講談社学術文庫版あとがき

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 哲学者にしてキリスト教神学者である著者による「理性」と「信仰」をめぐる論考。時に、対立する「理性」と「信仰」はどのような関係にあるのか? 「信仰」は「理性」を超えるものなのかなどを、問い直します。 【目次より】 序 第一章 キリスト教哲学の根本問題 第一節 キリスト教哲学の可能性について 序 (一) 創造における理性と信仰 (二) 堕罪における理性と信仰(イ) (三) 堕罪における理性と信仰(ロ) (四) 新生における理性と信仰(イ) (五) 新生における理性と信仰(ロ) 第二節 キリスト教哲学成立の歴史 序 (一) ギリシャ哲学における理性と信仰 (二) 教父哲学における理性と信仰(イ) (三) 教父哲学における理性と信仰(ロ) (四) アウグスチヌスの理性と信仰 (五) 中世哲学における理性と信仰 第二章 時と永遠について 序説 第一節 聖定における時と永遠の位置 第二節 創造における時と永遠 第三節 摂理における時と永遠 (一) 業の契約と時間の構造 (二) アダムの堕罪と時間 (三) 恵みの契約と時間の遠近法 第四節 新約の時と永遠 (一) 新約的時間の遠近法 (二) 終末における時と永遠 結語 「補論」一般史と救済史の関係について 第三章 自然の意味について 序 第一節 (一) ギリシャ的自然観 (二) 中世的自然観 附論 トーマス・アキーナスの自然観 (三) ルネッサンスの自然観 第二節 近世初頭における自然科学とプロテスタント信仰 (一) 予定論と科学(イ) 予定論と科学(ロ) (二) 第二原因としての自然法則(一) 第二原因としての自然法則(二) 第三節 聖書の自然観 序 (一) 創造における自然 (二) 摂理における自然 (三) 終末における自然 第四章 知性の改善 序 第一節 理性の訓練 (一) プラトンの知識論 (二) 知識形成の基盤としての神と自己の存在認識 第二節 危機に立つ理性 (一) 史学的見方 (二) 社会学的見方 (三) 哲学宗教的見方 結論 「附論」ルネッサンスと宗教改革 附録(一) 自然的秩序と目的論的秩序 カントの目的論の構造と批判 附録(二) カントの目的論における普遍と個物の関係について ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。

-

3.8コロナ・パンデミックを機に見直すべきものの象徴として著者が取り上げるのは、リニア中央新幹線計画である。本書は、安倍政権下で事実上国策化した超伝導リニア計画がはらむ問題を、できるかぎり明確に指摘するという、小さな、具体的な狙いをもつ。それは同時に、なぜこの国では合理性のない超巨大プロジェクトが次々に暴走してしまうのかを浮彫にしている。リニア計画は深刻なエネルギー問題を抱えている。そして進行中の大規模環境破壊でもある。にもかかわらず、虚妄に満ちた「6000万人メガロポリス」構想、原発稼働の利害との結合、大深度法の横暴など、計画は目的と手段の両面で横車を押すようにして推進されてきた。中枢レベルの政治権力の私物化や、ナショナリズムと科学技術の結びつきがそれを可能にしてきたことも、本書は明らかにする。最終節は、この暴挙の根を掘り下げる。日本の戦後の産業経済は、旧体制から引き継いだ諸条件を足場に経済成長を成し遂げた。そこで強化された既得権益と前世紀的な成長への醒めない夢が、時代錯誤の巨大プロジェクトの温床となっている。3.11以後/コロナ禍以後の、持続可能性を追求すべき世界で、なお私たちはそれらを延命させるのか? 決然と、それを問う書である。

-

-これまでリモートワークとは全く縁のなかったビジネスパーソンの多くが、2020年のコロナ禍に伴う緊急事態宣言をきっかけに突如として出社を禁じられて、リモートワークへ移行しました。 それまでずっとオフィスに出勤して仕事をしてきた方の多くは、それまでの「当たり前」だった働き方が急に転換したことに戸惑いを覚えたはずです。 在宅勤務になると、 口頭ですぐに確認したいことがあるのにできず次の行動まで時間がかかる、チームでやる仕事なのに周りの人の進捗状況がわからない…… このようなコミュニケーションの問題が発生します。 また、1人でやっているとモチベーションが上がらない、ちょっと塞ぎ込んできたなど、メンタル面にも影響を及ぼしてしまうのです。 その結果、今まで簡単にできていた仕事に時間を費やしてしまうのです。 実際リモートワークそのものは、そんなに特別なものではないものの、離れた人と円滑に仕事をするにはリモートワークの特性を生かす必要があります。 本書では、その特性を踏まえ、よくある悩みや困りごとを提示し、それを乗り越えるための「コツ」や「情報」を10の章と50の節で説明しています。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 柳宗元文学の根幹である寓言を対象に敗北・蘇生の意味を解き明かし、彼の否定への意志とその反語性を考察した力作。 【目次より】 序 第一編 敗者の美学 第一章 左遷の中の文学 一 柳宗元の生涯 二 〈柔外剛中〉と道への希求 三 絣文から古文への転換 四 困窮と文学 第二章 敗北の逆説 寓言論 一 社会への憤激 二 自戒のために 三 愚者の文学 四 理想と敗北 第二編 自然との対峙 第一章 「永州八記」について 一 「永州八記」の源流 二 「永州八記」と『水経注』 三 「永州八記」の構造 四 「滸黄渓記」の誕生 第二章 山水詩 宗教から文学への転回 第一節 永州前期の山水詩 一 不遇な現実と山水遊覧 二 慰めの世界を求めて 三 消えない憂愁 四 高所からの眺め 第二節 永州後期の山水詩 一 表層と深層の逆説 二 孤高の思索者 「寂霙」をめぐって 三 「漁父歌」の系譜 四 宗教感情の変容 五 低所からの眺め 第三章 草木を植えるうたの位相 一 永州時代について 二 柳州時代について 三 草木を植えるうたの変遷(一) 漢魏六朝時代 四 草木を植えるうたの変遷(二) 唐代 五 『楚辞』の継承と超克 第三編 古文家の絆 第一章 文学論のめざすもの 第一節 柳宗元の文学論 一 文学の理念 二 文学の機能 三 文学の効用 「社会教化説」と、芸術性の追求 四 文学の動機 五 文学の地位 「代償行為論」「文学自立論」 六 創作論 七 文学の評価 第二節 唐代古文家の文学論 第二章 韓柳友情論 一 がまを食べるうた 二 師道のあり方 三 ユーモア文学礼讃 四 仏教との関わり 五 韓愈「順宗実録」の成立とその意義 第四編 否定の深層 第一章 「非国語」について 一 「文采」と「大中の道」 思想と文学の本質 二 「非国語」の内容 三 『国語』批判の根拠 四 文学の源泉としての『国語』 五 「非国語」と陸淳『春秋微旨』 第二章 自己処罰の文法 一 柳宗元の弁明(一) 許孟容への手紙 二 受難者の群像 三 柳宗元の弁明(二) 楊憑への手紙ほか 四 自責の文学 五 劉萬錫の弁明 六 柳宗元の設論 第三章 飛べない鳥 一 『詩経」と「楚辞』について 加害者の視点から被害者の視点へ 二 漢魏六朝詩について 三 唐詩について 四 柳詩の飛べない鳥 結 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 松本 肇 1946年生まれ。中国文学者。東京教育大学大学院博士課程。専門は、中国古典文学。元筑波大学大学院教授。 著書に、『柳宗元研究』『唐宋の文学』『春秋戦国の処世術』『唐代文学の視点』などがある。

-

-

-

4.3動乱が終結し、平和を取り戻した四龍島(スーロンとう)。飛(フェイ)は、『小黒龍(シャオヘイロン)』の名を背負ったまま黒龍屋敷で街の立て直しに尽力していた。だが、西里(さいり)への想いは断ちがたい。おのれの心と、師父の遺した「黒龍をよろしく頼む」という言葉との間で飛は揺れる。やがて、大春節(たいしゅんせつ)の日に正式に『龍』を継ぐことが決まった。飛は、ひとつの決断を下した…。ロングヒット・カンフーアクションロマン、ついに感動の最終巻!

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 イタリアに発したルネサンスが北欧の空に光芒を放ち、厳粛な宗教改革運動がドイツの一角から全ヨーロッパにひろがる絢爛多彩で壮絶な15~16世紀に、あらゆるタイプの独創的人間が雲のように群がり近代ヨーロッパを生誕させるドラマを、繊細な感受性と鋭い洞察力によって生き生きと蘇らせる精神史研究の古典的名著である。 【目次より】 凡例 第一章 根本動機からみた中世の形而上学 第一節 宗教的動機 第二節 ギリシア人の客観的形而上学 第三節 ローマ人の意志態度 第二章 ルネサンス 第一節 人間の分析と生活態度論 第二節 ペトラルカ 第三節 マキアヴェリ 第四節 モンテーニュ 第三章 宗教改革 第一節 エラスムス 第二節 宗教的=普遍的有神論と新しい宗教的生活理想 第三節 ルターとツヴィングリ 第四節 神学的合理主義と思弁神学 第五節 セバスティアン・フランク 訳注 訳者あとがき ディルタイ, ウイルヘルム 1833~1911年。ドイツの哲学者。ベルリン大学、バーゼル大学で教鞭を執る。ベルリン大学卒業。 著書に、『ディルタイ全集』(全11巻・別巻1)『体験と創作』 『近代美学史 近代美学の三期と現代美学の課題』『ルネサンスと宗教改革 15・6世紀における人間の把握と分析』『フリードリヒ大王とドイツ啓蒙主義』『近代成立期の人間像』『青年時代のヘーゲル』 『精神科学序説』などがある。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。

-

-※この電子書籍は固定レイアウト型で配信されております。固定レイアウト型は文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 数学を専門とはしないが必要とする学生向けの微分積分学の教科書。計算の仕方だけではなく、「これから何をやろうとしているのか、これは何のためにやるのか、それはなぜ成り立つのか、それはどのようなことに応用されるのか」といった点について、分かりやすく解説していくことを目標とした。 各節の構成としては、まず、その節で身につけてほしい内容をPointとして簡潔に述べ、次にそれを用いた例題を掲げた。このスタイルは、その節でどのようなことをやろうとしているのかを予め概観し、その上で詳しい内容を学ぶ方が理解しやすいとの考えに基づいたものである。ところどころ、節の最後に「これをやったらアウト!」というコラムも入れた。これは著者達の経験に基づき、学生諸君の犯しやすい誤りを掲げたものである。また、冒頭に述べた本書の対象者に鑑み、ε-δ論法は採用しなかった。様々な定理の証明も「厳密さ」より「どのようにして示すか」が理解しやすいように述べることを目標とした。あえて証明を省略した定理もある。 付録として高等学校までに学習している初等関数の基本的な性質やグラフなどを、復習を兼ねて掲げた。本文も、特に高校における「数学III」を未履修のまま理工系学部に入学してくる学生の増加を考慮して、高校で履修すべき内容も復習を兼ねて、その意味が伝わることを目指して論述した。 ※本書は2018年8月に(有)牧野書店から刊行された『例からはじめる微分積分』を共立出版(株)が継承し発行するものです。

-

4.0

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 別売の『例題学習と問題演習 Javaの手ほどき 学習編』に完全準拠した傍用問題集。 プログラミングの学習では、プログラム言語の文法や用例、アルゴリズムの理解などをしっかり身につけることは必要ですが、それらは手段であって目的ではありません。プログラミング学習の最終目的は、実際にプログラムを作れるようになることです。この目的のためには、十分な量の問題演習が欠かせません。言い換えれば、プログラミング学習の中心は問題演習なのです。 また、プログラミング学習では、問題を理解し、既習の知識をもとにプログラムの構想を立て、多くのエラーを修正して、最後に当初想定した結果がコンピュータから出力されたとき、他の学習では得られない達成感、満足感を得ることができます。この達成感が次の学習段階へ進むための強力な原動力になるのもプログラミング学習の特徴です。 以上のような考え方から、別売の『例題学習と問題演習 Javaの手ほどき 学習編」では、紙面の許すかぎり節末に問題を掲載しましたが、テキストという性格上、必ずしも量的に十分とはいえません。本書は、これを補うものです。 本書の各節の問題構成は、次のとおりです。 1.復習問題(93題)テキストの各項ごとの学習事項の確認用で、穴埋め形式の問題です。 2.練習問題(78題)その節までの既習の学習事項の確認用で、穴埋めや選択式の問題です。 3.実習問題(96題)既習の知識で作成可能なプログラムの実習用問題です。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 Hello worldからオブジェクト指向、ファイル処理まで28の例題を中心に、Java言語の基礎的事項を体系的に解説。 1.Javaの基礎的な学習事項を全28の例題の中で段階を追って説明する一冊。独習用としてはもちろん、授業時数に即して例題を配置でき、授業計画の立案が容易なため、大学などのテキストとしても利用できます。 2.全11章で各章は2~3の節を含み、各節は1つの例題を中心に、次の7つの要素で構成されています。 【導入】その節における学習事項を提示します。 【例題】学習事項を含む、各節の中心となる課題です。できるだけ身近で、興味の持てるテーマを設定しました。 【解法】例題のプログラムの作成手順・考え方を箇条書きで記載しています。 【プログラム】例題のコーディング例です。理解しやすいように、【解法】と具体的なコードを番号で対応させて表示しています。 【解説】例題に即して、Javaの文法・用例を簡潔で、わかりやすく説明しています。 【練習問題】学習事項の定着と確認を中心とした穴埋めや解答選択式の問題です(全52題)。 【実習問題】既習事項で作成可能なプログラムの実習問題です(全71題)。 3.本書に完全準拠した別売の『例題学習と問題演習 Javaの手ほどき 演習編』を併用することで、知識の確実な定着とともにプログラム作成能力が確実に向上します(復習問題93題 練習問題78題 実習問題96題 合計267題)。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は,HTMLの主要なタグの使い方を例題を通してわかりやすく紹介し,HTML+CSSによるWebサイトの作成法を解説する書籍です。節末には実力アップのための演習問題(やってみよう!)も用意しています。教育現場での事例や要望にマッチした例題&演習問題と,習熟度の確認・弱点チェックができ,苦手な問題は解説部分に戻って学習できる巻末問題とで,HTMLの基本をしっかり身に付けることができます。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※PDF版をご希望の方は Gihyo Digital Publishing (https://gihyo.jp/dp/ebook/2022/978-4-297-13118-0)も合わせてご覧ください。 「小難しい説明だと,頭に入らない…」 そんな方々に14年間ずっと支持され続けた「教科書だけど,おもしろい」試験対策本がさらにパワーアップしました。 2022年4月から実施されたシラバス6.0に対応し,頻出用語はより重点的に解説。馴染みがない用語でも,身近な例やキャラクターの対話を交えているので,まるで「岡嶋先生の講義を受けている感覚」で楽しくスルスル読めます。さらに, 学んだことをすぐ確認できる節末問題 スマホ/PCで操作できる問題演習WEBアプリ「DEKIDAS-WEB」 などで堅実に合格ラインを突破できます!

-

5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※PDF版をご希望の方は Gihyo Digital Publishing (https://gihyo.jp/dp/ebook/2022/978-4-297-13129-6)も合わせてご覧ください。 非IT系の社会人や学生さんからも絶大な支持をいただいている,ITパスポート受験者のためのやさしいオールインワンタイプの【参考書&問題集】です。 最新の傾向を分析し,広いシラバスの中から出題頻度の高い分野を重点的にまとめました。イラストや豊富な図解・例え話を駆使して理解しやすく・記憶に残りやすいように説明し,「〇〇とくれば××」方式で重要ポイントを再確認。さらに節ごとに掲載した関連の本試験問題で,知識が定着し応用力もつきます。試験攻略のためのアドバイスや,背景を理解するための参考,知っ得情報などの囲み記事も随所に掲載。 また,全問題に正解率を掲載し,実力養成を後押しします。各節は短めの構成なので,通勤通学などのスキマ時間も活用できます。 PKI,CRMなど,初学者には悩みの種の「英略語」対策の読者特典として,スマホで読める「厳選英略語100 暗記カード」も用意しました。 令和05年版は,シラバス6.0に完全対応し,難関であるプログラミング系思考問題の解説を大幅に強化しました。未経験の方も理解しやすいように手取り足取りの解説を行っています。 著者Webサイト「実体験から始める情報講座」とも連携。無駄なく効率よく短時間で合格レベルに到達することができる,受験者必携の1冊です。

-

1.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※PDF版をご希望の方は Gihyo Digital Publishing (https://gihyo.jp/dp/ebook/2022/978-4-297-13131-9)も合わせてご覧ください。 IT系資格の登竜門となる「基本情報技術者」をめざす方のための,やさしいオールインワンタイプの【参考書&問題集】です。 最新の傾向を分析し,広いシラバスの中から出題頻度の高い分野を重点的にまとめました。イラストや豊富な図解・例え話を駆使して理解しやすく・記憶に残りやすいように説明し,「〇〇とくれば××」方式で重要ポイントを再確認。さらに節ごとに掲載した関連の本試験問題で,知識が定着し応用力もつきます。 試験攻略のためのアドバイスや,背景を理解するための参考,知っ得情報などの囲み記事も随所に掲載。また,全問題に正解率を掲載し,実力養成を後押しします。各節は短めの構成なので,通勤通学などのスキマ時間も活用できます。PKI,CRMなど,初学者には悩みの種の「英略語」対策の読者特典として,スマホで読める「厳選英略語100 暗記カード」も用意しました。 令和05年版は,新試験制度に完全対応し,「科目B」対策の章を新設しました。著者Webサイト「実体験から始める情報講座」とも連携。無駄なく効率よく短時間で合格レベルに到達することができる,受験者必携の1冊です。

-

-※PDF版をご希望の方は Gihyo Digital Publishing (https://gihyo.jp/dp/ebook/2022/978-4-297-13165-4)も合わせてご覧ください。 【新制度試験に対応!】 ご好評いただいている基本情報技術者試験の定番テキストの改訂版です。最新のシラバスVer.8.0(2022年8月4日発表)を圧倒的に網羅した内容で,試験範囲を体系的にしっかりと理解し合格を目指します。05年版では「アルゴリズムと擬似言語」の節を追加。新制度の試験に対応しています。図解を豊富に使ったわかりやすい解説で学習を進め,随所に掲載された過去問からの例題や出題分析,そして章末問題でしっかりと知識を定着させて理解を深めることができます。体系立てた学習ができるため,独習にはもちろん,授業で使用するテキストとしても最適です。これから上位試験受験を目指す方の知識の土台づくりにもばっちりです。 読者特典として,スマホやPCから利用できる「問題演習Webアプリ」を提供。20回分の過去問題を収録し,いつでもどこでも問題演習が行えます。間違えた問題のみを出題したり分野を選択して出題したりできるため,苦手分野を集中的に演習できます。自己採点機能により得意/不得意分野がひと目でわかり,苦手克服や直前対策に役立ちます。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「小難しい参考書は読みきるのがしんどい…」 そんな方々に「わかりやすい」と長年支持されている参考書がパワーアップしました! 馴染みがない用語も、身近な例やキャラクターとの対話を交えて解説。まるで「雑談の多い授業」を受ける感覚で、楽しくスルスル読めます。また、とっつきやすさだけでなく、 ・最新シラバス、出題傾向に対応した内容 ・学んだことをすぐ確認できる節末問題 ・スマホ/PCで使える問題演習WEBアプリ「DEKIDAS-WEB」 (チェックした問題だけ出題する機能など、大幅バージョンアップ) などで堅実に合格ラインを突破できます。この1冊が合格への最短コースです!

-

-令和初の日本を代表する第一線作家、200名超による川柳叢書。これからの川柳界を背負っていく若手実力作家から、常に手本としてあるべき川柳家の姿を示す重鎮まで錚々たる顔ぶれが並ぶ。本シリーズをひもとくことで、現代川柳のトレンドを知ることが出来る。 森羅万象がテーマとなり、「人間を詠む」短詩型文芸と呼ばれる川柳は、作者の人間像を浮き彫りにする。3章を基本とするシンプルな構成だからこそ、より作家ごとの個性が際立つ。 発祥から260余年、気の遠くなるほど長い年月をかけて熟成された川柳。その歴史の継承の瞬間を、あなたも一読者として目撃、そして体験することが出来る。 47都道府県のうち東京を代表する川柳作家・長谷川節のベスト作品集! 憲法の上にはためく星条旗 九条は世界最強抑止力 戦地より被災地が待つ自衛隊 九条は英霊たちの鎮魂歌 九条は喜寿も白寿も祝いたい

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「小難しい参考書は読むと眠くなる…」そんな方のために作ったテキストです。親しみやすいイラストと軽妙な語り口で,雑談の多い授業を受けているかのように楽しく学習できるよう工夫しました。最近の出題傾向の激変にもしっかり対応し,節末問題により,記憶を強化しながら効率よく確実に学習を進められます。読者特典として,令和元年秋期までの過去問など合計2200問を収め,弱点分析・自動採点機能が付いた問題演習WEBアプリ「DEKIDAS-WEB」が利用できます。スマホ/タブレット/PC対応で,2択問題化機能やキーワード検索,問題の難易度表示などさらにバージョンアップしています。この1冊が合格への最短コースです!

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「小難しい解説だと,頭に入らない…」 そんな方々に13年間ずっと支持され続けた「教科書だけど,おもしろい」試験対策本です。馴染みがない用語も,身近な例やキャラクターとの対話を交えて解説。まるで岡嶋先生のユーモアたっぷりの講義を受けている感覚で,楽しくスルスル読めます。 また,とっつきやすさだけでなく, 2022年4月実施の最新シラバスVer.6.0に対応 近年の出題傾向をふまえて「データサイエンスとAI」の節を新設 学んだことをすぐ確認できる節末問題 スマホ/PCで操作できる問題演習WEBアプリ「DEKIDAS-WEB」 などで堅実に合格ラインを突破できます!

-

-読書趣味と学問道楽と猟奇癖! 糞尿の〈呪力〉と〈汚穢性〉にみる近代日本人の糞尿観とは? 三島由紀夫の『仮面の告白』によれば、主人公の「私」は、五歳の時に道で〈汚穢屋・おわいや〉(糞尿汲取人)に出遭い、「汚穢屋になりたい」という憧れを抱いたという。三島由紀夫の出自の秘密にかかわる汚穢屋に対する過剰な思い入れは、汚穢屋に〈賤民性〉を見出す大正期以降の近代都市住民の誤解や偏見の反映であるとはいえ、糞尿の〈呪力〉に対する日本人固有の情念と憧憬に根差していたといえるのである。 近代日本における糞尿利用の変遷と近代日本人の糞尿観の変化に焦点を当てつつ、糞尿をめぐる日本人の心意を解読し、基層文化の深層に迫る資料集。 宮武外骨「小便考」、田中香涯「糞と尿」、井上一之「日本便所考」他、埋もれた資料や閲覧しにくい26の文献を収録、注釈も付した読みやすい全文新組み版。 『週刊朝日』で高橋源一郎氏、好評!!! 目次 ●解説篇 糞尿はいつから〈汚物〉になったのか?近代ニッポン糞尿史序説(礫川全次) ・三島由紀夫の〈汚穢屋〉願望/三島由紀夫の「出自」について/〈汚穢屋〉は賤民にあらず/昭和初年の東京における〈汚穢屋〉の実像/竹内武雄氏の「汲み取り」体験/徳富蘆花の見た「不浄取り」/都市住民の〈汚穢屋〉に対する意識/本資料集の編集方針について ●資料篇 凡例 ●「古糞鑑弁之記」大原栗(一八一二) 『下肥』(一九一四)より ●「阿房陀羅経(下肥の注意)」堀之内片田舎生 『新潟県農事報』(一九〇六)より ●「小便考」宮武外骨 『滑稽新聞』(一九〇八)より ●「下肥」中尾節蔵 『修正実用肥料学』(一九〇八)より ●「糞と米とは何れが尊き乎」矢崎亥八 『日本農業雑誌』(一九〇九)より ●「人糞尿又下肥」佐々田源十 『最新実用肥料学』(一九一〇)より ●「日本の糞と西洋の糞」岩村透 『ニコニコ』(一九一一)より ●「支那の厠神」吉田巌 『人類学雑誌』(一九一四)より ●「名古屋市に於ける屎尿市営方法」燕佐久太 『下肥』(一九一四)より ●「人糞尿の話」古市末雄 『軍隊農事講習講演集 ?第二輯』(一九一五)より ●「迷信としての犯罪者の脱糞」寺田精一 『変態心理』(一九一八)より ●「糞便ノ成分」(他)及能謙一 『糞便学』(一八一八)より ●『内務省実験所考案改良便所』内務省衛生局 (一九二七) ●「内務省式改良便所」相澤時正 『便所の設計及改良法』(一九二九)より ●「便所はどうすればよいか」高野六郎 『都市問題』(一九三〇)より ●「岡山地方農家の便所」今村勝彦 『旅と伝説』(一九三三)より ●「アカゴノセツチンマヘリ」(他)中山太郎 『日本民俗学辞典』(一九三三)より ●「糞と尿」(他)田中香涯 『史実の種々相』(一九三六)より ●「日本便所考」井上一之 『近世便所考』(一九三七)より ●「東洋便所風景」田辺泰 『近世便所考』(一九三七)より ●「本邦衛生工業の発達」(抄)須賀藤五郎 『近世便所考』(一九三七)より ●「城口式大正便所」高橋彦次郎 『近世便所考』(一九三七)より ●「汲取便所」(抄)高野六郎 『便所の進化』(一九四一)より ●「犯人の肉体的痕跡」矢崎憲正・中村治郎 『犯罪証拠』(一九四七)より ●「しようべん考」(他)滝川政次郎 『別嬪と美人』(一九五六)より ●「旧十五区市営前の屎尿処分の実態」黒川義雄 ?『東京都における屎尿処理の変遷』(一九六一)より

-

4.0女友達でも絶対に言わない「愛のダメ出し」。 「知的ゲイは悩める女の共有財産」「辛気臭いのは御免。私たちはいつだって、華やかに叱られたい」とジェーン・スーさんも本書を絶賛! マツコ・デラックス、ミッツ・マングローブ両氏とも旧知の間柄、フリーランス編集者でエッセイストの高山真、「愛のダメ出し」満載の新感覚幸福論です。 著者はファッション誌『Oggi』誌上でオトコにも人生にも不器用な女子たちのお悩みに答え続けて祝10年。その超人気エッセイ「マナー美人の心意気」から「恋愛がらみ」に特化して書籍化した本書には、刺さるフレーズが満載です。 「恋愛を成果主義で考えるのはつまらないわ」「経済力のあるオトコを狙うなら、あなたもそのフィールドにいるべきよ」「スイートホーム? いえ、専用ラブホテル。そう考えるオトコもいるの」「つらい過去はネタにして、笑って学んで昇華させるの。それで未来って変わるわよ」…女友達でも絶対に言わない本音に、読者は笑いあり、涙ありでハマっていくのが高山節の真骨頂。「アタシたち、もっともっと幸せになっていいのよ」――熱いエールに背中を押され、自分にとっての幸せを見つめなおしたくなる一冊です(2016年1月発表作品)。

-

5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 初等整数論への入門、連分数。問も豊富な一冊! これまで,多くの有名な数学者がそれぞれの立場から連分数を研究し,重要な役割を果たすことを明らかにしてきた.特に2次無理数とよばれる数の整数論を深く理解するには,連分数の研究がかかせない. 本書の目的は,連分数の基礎的な理論を大学一年生程度の知識,とくに行列の理論を仮定して解説することである.また,各節には計算を中心とした問を掲載し,巻末に略解も用意している.初等整数論への入門として,更に群論などの抽象代数学の活用が具体的な問題に対していかに有効であるかを,本書を通して学ぶことができる.

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 一人のユダヤ人哲学者として戦争と暴力の時代を生き抜いたエマニュエル・レヴィナス(1906-1995)は、戦後ヨーロッパを代表する倫理思想家として広く知られている。〈他者〉に対する「責任」と「善意」の重要性を説いた哲学者レヴィナス――だが、その思想は、けっして無害でナイーブな道徳論に埋没してしまうものではない。そこに伏在している挑発的かつ複合的な思索の可能性を読み取るべく、本書では、これまであまり語られることのなかったレヴィナスにおける「犠牲」の問題に焦点を当てる。レヴィナスがその知的源泉とした現象学的思考とユダヤ的思考、この二つの要素に鋭く目配りしつつ、一貫した身体論的精査を通じてレヴィナス思想の根本問題に迫ろうとする、新たな哲学的探究の書。 【目次より】 凡例 略号表 序論 レヴィナスの思想における暴力の問い 第一章 生成する自我 存在論から出発して 第一節 主体の誕生 第二節 糧の享受 生について 第三節 欲求の基本構造 第四節 享受の志向性から身体の問いへ 第二章 生活世界と身体 第一節 元基内存在の分析 第二節 欲求の発展形態 第三節 居住としての内部性 第四節 身体の曖昧さ 第三章 意志の冒険 第一節 言語と作品の分割 第二節 意志の二元性 作品・暴力・死をめぐる考察 第三節 裁かれる主体 第四章 近さとしての自己自身 第一節 問いの更新 第二節 存在概念の再定義 第三節 近さから強迫へ 第五章 犠牲の身体 第一節 逆行性の諸問題 第二節 顔の裸出 第三節 苦しみにおける差異 第四節 贈与された主体 第六章 責任の問題をめぐって 第一節 イサクの犠牲 諸解釈の葛藤 第二節 レヴィナス神論の概略 第三節 困難な責任 第四節 愛の宗教の挫折 第五節 有限者の無限責任 結論 あとがき 注 文献表 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 伊原木 大祐 1975年生まれ。思想研究者。京都大学准教授。京都大学法学部卒業。パリ第十大学にてDEAを取得。京都大学大学院文学研究科博士後期課程指導認定退学。京都大学博士(文学)。 著書に、『レヴィナス 犠牲の身体』、共訳書にジャン・グレーシュ『『存在と時間』講義』などがある。

-

3.3元国税調査官が教える老後の経済生活のコツ!長寿を悪夢にしないための生活防衛法! 生活保護というと、昨今では不正受給の問題ばかりが取り上げられます。しかし、これは非常に偏向的なものだと言わざるを得ません。不正受給は不正受給で由々しき問題なので、きちんと対処はするべきです。しかし、不正受給にかこつけて、生活保護全体をバッシングする傾向は絶対に間違っているのです。本来貰うべき人たちへの生活保護受給を後押しするとともに、今はそういう必要がない人たちにも、もしものときにはこうすればいいという情報を提供いたします。そして知られざる生活保護の予算の仕組みも大暴露。どのように予算を組んでいるのかを大村節炸裂で丸裸にします。 老後破産を防ぐ基本的な二大対策 ◆早めに決断すること ◆助けを求めること

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 老子思想の宗教的展開を道徳経の注解と老子伝承との両面から考察し、中国文化の基層をなす道教思想の形成に光を当てた意欲作。 【目次より】 再版に当って 緒言 凡例 前篇 老子河上公注の研究 序章 先人の研究と私見 第一章 老子河上公注の二側面 序 第一節 道家の養生説 第二節 道家思想と河上公注 第三節 道家的養生と道教的養生 第二章 河上公注の特殊相 序 第一節 六章注と五蔵神説 第二節 五十九章注と『國身同也』説 第三節 治國・治身並記の注解 第三章 河上公注の成立 序 第一節 六朝隋唐初の資料から見た河上公注 第二節 現行本の成立 第三節 原本河上公注 結語 第四章 河上公説話の形成 序 第一節 河上公説話の構成 第二節 道教の不敬王者論 第三節 河上公説話と不敬王者論 余論 第五章 老子節解考 序 第一節 流伝の状況 第二節 節解の佚文 第三節 節解の思想 第四節 節解の成立 第五節 節解と河上公注 結語 附 老子内解考 第六章 老子想爾注考 序 第一節 想爾注と想爾戒 第二節 世間偽伎の意義 第三節 想爾注と河上公注 後篇 老君伝の研究 序章 展望と論点 第一章 老子神化の発祥 序 第一節 邊韶の老子銘 第二節 王阜の聖母碑 第三節 老子変化経 第四節 老子神化の諸相 第二章 歴代化現説考 第三章 老君伝とその年代 第四章 函関における老君と尹喜 太上混元真録を中心として 序 第一節 去周入関の物語 第二節 道徳経及び節解伝授の物語 第三節 西昇経と老君昇天の物語 結語 第五章 青羊肆説話の検討 第六章 化胡説話の諸相 序 第一節 〓賓王教化の物語 第二節 于〓國説法の物語 第三節 化胡説話の推移 結語 あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 楠山 春樹 1922年生まれ。中国古典研究者。早稲田大学名誉教授。早稲田大学文学部東洋哲学科卒業。文学博士。 著書に、『老子伝説の研究』『老子 柔よく剛を制す』『老子入門』『淮南子』『道家思想と道教』『老子の人と思想』『「老子」を読む』『老子のことば』などがある。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 紀元前6世紀に登場した思想家老子の思想を、荘子、荀子、韓非子などと比較して検討する。『道徳教』を詳細に読み、「道」に肉迫する。 【目次】 自序 序説 第一篇 老子についての私見の出發點 第一章 史記老子傳及び老子道徳經を讀んで與へられる印象について 第二章 原始道家思想と老子道徳經 第三章 老子とは何者か 第二篇 老子の成立 第一章 老子の成立と先秦・漢初の古書 一 序説 二 莊子の書と老子 三 荀子の書と老子 四 呂氏春秋と老子 五 韓非子の書と老子 六 管氏の書と老子 七 戰國策と老子 八 概括 第二章 道徳經の構成から見た老子及び老子の書 第三篇 道徳經の原形 序説 第一章 道徳經のテキストの變遷について 第二章 道徳經の構成要素の分析について 第三章 道徳經の正文とその國譯 第四篇 道徳經の思想 序説 第一章 道徳經そのものの説いてゐる思想のあるがままの姿について 第一節 道徳經に於ける説述のしかたとそれの説かうとするものとについて 第二節 「道」とは何か 第三節 「道」は如何にして確認されるか 第四節 「道」は如何にして萬物を發生するか 第五節 人間は如何にして「道」を體得して聖人となり得るか 第六節 道徳經の價値論 第二章 道徳經の思想の示唆的な意味について 附録 黄老から老莊及び道教へ――兩漢時代に於ける老子の學―― 索引 木村 英一 1906~1981年。中国哲学研究者。大阪大学名誉教授。京都帝国大学文学部支那哲学史卒。文学博士。 著書に、『法家思想の研究』『中国民衆の思想と文化』『中国的実在観の研究』『老子の新研究』『孔子と論語』『中国哲学の探究』など、 訳書に、『世界の大思想 第2期 第1 老子』(共訳)『中国古典文学大系 3 論語』(共訳)『論語 全訳注』『老子』などがある。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。

-

4.0※PDF版をご希望の方は Gihyo Digital Publishing (https://gihyo.jp/dp/ebook/2022/978-4-297-13003-9)も合わせてご覧ください。 <令和5年10月1日にスタートするインボイス制度を60分でひとつかみ> 消費税の仕入税額控除に必要なインボイスの発行と経理処理。サービスの売り手であるフリーランスや個人事業主・小さな会社の経営者は,適格請求書発行事業者にならないと取引先を失うのではないか/税の負担が大きくなってしまう…など,不安を多く抱えています。また一方の課税事業者側も,経理処理の対応準備など,インボイス制度に関する情報を求めています。本書はインボイス制度を理解するための消費税のしくみから解説し,適格請求書発行事業者・課税事業者双方が知っておきたい知識を57節で網羅します。巻頭には①素朴な疑問に答える「インボイス制度早わかりQ&A」,②業種別の必要性もわかる「インボイス制度登録判定シート」が付いています。

-

2.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 <いよいよスタートするインボイス制度の基礎から最新情報まで60分でひとつかみ> 【巻頭】複雑な納税ルールをさくっと読み解くための「インボイス制度早わかりQ&A」「登録判定シート」「4つの改正ポイント」を用意しました。 消費税の仕入税額控除に必要なインボイスの発行と経理処理。サービスの売り手であるフリーランスや個人事業主は,発行事業者にならないと取引先を失うのではないか/税の負担が大きくなってしまう…など,不安を多く抱えています。一方の課税事業者側も,経理処理の対応準備など,情報を求めています。本書はインボイス制度を理解するための消費税のしくみ(軽減税率など)から解説し,発行事業者・課税事業者双方が知っておきたい知識を57節で網羅します。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 ロシア近代化の起点であるピョートル1世の諸改革と、農村がおかれた諸々の状況と変化の過程を基礎史料から描く、我国初の画期的研究。 【目次より】 まえがき 目次 序論 ピョートル改革の基本的性格 一 北方戦争の時代 二 軍事、行政改革 三 財政改革と工業化 四 教会改革と啓蒙 五 改革と民衆 第一章 戦時下の農村社会 第一節 世帯調査(一六七八─一七一〇) 第二節 兵士、労働者の徴用 「空白」の諸原因(その一) 第三節 逃亡と世帯隠し 「空白」の諸原因(その二) 第四節 ランドラート調査 第二章 農村社会の諸相 第一節 領主経営と農民経営 第二節 領主的諸規制 第三節 農民の日常的諸要求 第四節 『貧富の書』における農村社会像 補論 村の教会と聖職者について 第三章 人頭税の導入と農村社会 第一節 世帯税から人頭税へ 第二節 人口調査 人頭税の導入過程(その一) 第三節 軍隊と農村 人頭税の導入過程(その二) 第四節 農村の疲弊と政府の対応 終章 近世農村の成立 引用欧文文献目録 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 土肥 恒之 1947年生まれ。西洋史学者。一橋大学名誉教授。専門は、近世ロシア農村社会史。 小樽商科大学商学部卒業、一橋大学大学院社会学研究科修士課程修了、同大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。社会学博士。 著書に、『ロシア近世農村社会史』『「死せる魂」の社会史』『ロシア皇帝の虚像と実像』『ピョートル大帝とその時代』『岐路に立つ歴史家たち』『ステンカ・ラージン』『よみがえるロマノフ家』『興亡の世界史 ロシア・ロマノフ王朝の大地』『図説 帝政ロシア』『ロシア社会史の世界』『西洋史学の先駆者たち』『ピョートル大帝』など、 訳書に、B・O・クリュチェフスキー『ロシア農民と農奴制の起源』などがある。

-

4.5

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 本書は東ローマ皇帝ユスティニアヌス大帝(在位527~565)頃に活躍した、ビザンティンの宗教詩人・メロディスト、ローマノスがギリシア語で著わした賛歌(Ρωμανο^υ το^υ Μελωδο^υ υμνι)の翻訳である。東方ビザンティン教会の朝課で歌われた、韻律的説教詩から50篇を訳出。本邦初訳。 【目次】 第一部 旧約のエピソードの賛歌 一 アダムとエバの賛歌 ニ ノアの賛歌 三 アプラハムの犠牲の贅歌 四 イササクに祝福されたヤコプの賛歌 五 ヨセフの賛歌(一) 兄たちに売られたヨセフ 六 ヨセフの誘惑の賛歌(ヨセフの賛歌〔ニ)) 七 預言者エリヤの賛歌 八 炉の中の三人の少年たちの賛歌 八付 〔預言者ヨナと〕ニネベの〔回心の〕賛歌 第二部 新約のエピソードの賛歌 第一章 キリストの幼年時代 九 お告げの賛歌 一〇~一三 〔キリスト〕誕生の賛歌(一)~(四) 誕生の詩句 一四 〔主の〕奉献の賛歌 一五 聖幼児〔虐殺〕とエジプトヘの逃亡の賛歌 第二章 キリストの聖役 一六 公現の賛歌(一) イエスの洗礼 一七 公現の賛歌(一) アダムと洗礼者ヨハネ 一八 カナの婚礼の賛歌 一九 サマリアの女の賛歌 二〇 らい病患者の治癒の賛歌 二一 罪深い女の賛歌 二二 悪魔に取りつかれた〔ゲラサの〕男の賛歌 二三 出血症の女の〔回復の〕賛歌 二四 パンの増加の賛歌 二五 生まれつきの盲人の賛歌 二六~二七 ラザロの復活の賛歌(一)~(ニ) 二七付 賛歌「〔キリストは〕皆にお与えになる」の詩節 二八~二九 放蕩息子の賛歌(一)~(二) 三〇 金持ちとラザロの賛歌 三一 十人のおとめの〔たとえの〕賛歌 第三章 枝の主日から復活まで 三二 枝の主日の賛歌 三三 ユダの〔裏切りの〕賛歌 三四 聖ペトロの否認の賛歌 三五 十字架のもとの〔母〕マリアの賛歌 三六 御受難の賛歌 三七 陰府の諸勢力の賛歌 三八 十字架の勝利の賛歌 三九 十字架礼拝の賛歌 四〇 イエスの復活の賛歌(一)香油を持参した婦人 四一~四五 イエスの復活の賛歌(ニ)~(六) 第四章 復活〔後〕から最後の審判まで 四六 トマスの疑い深さの賛歌 四七 使徒たちの伝道の賛歌 四八 昇天の賛歌 第三部 教会生活を取り扱った賛歌 四九 聖霊降臨の賛歌 五〇 最後の審判の賛歌 解説 ローマノス・メロードス 東ローマ皇帝ユスティニアヌス大帝(在位五二七―五六五)頃に活躍した、ビザンティンのメロディスト。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。

-

-主治医に聞けない聞いてもわからない【股関節痛の疑問・悩み】 専門医がズバリ解決! 薬に頼らず治す新常識がわかるQ&A マンガでわかる股関節痛の治療とセルフケアのポイント その1 股関節痛の原因となりやすい人 その2 股関節痛が悪化したら手術が絶対に必要? その3 股関節痛が痛むのを防ぐ生活の知恵 その4 股間節痛はこのスーパーケアで自分で軽減できる 第1章 股関節痛の原因・症状に関する疑問 Q1 そもそも股関節ってどこの関節ですか? Q2 股関節痛の最も大きな原因は何ですか? ほか 第2章 股関節痛の診断・治療に関する疑問 Q7 病医院ではどんな検査が行われますか? Q8 痛みの強さはどのように伝えればいいですか? ほか 第3章 股関節痛の生活に関する疑問 Q13 股関節が痛みます。洋式生活にしたほうがいいですか? Q14 立って行う家事がきついです。いい方法はないですか? ほか 第4章 股関節痛のセルフケアに関する疑問 Q20 股関節が痛みます。安静にしていたほうがいいですか? Q21 安静時でも痛む重症の場合、どんな体操が向いていますか? ほか 第5章 股関節痛の手術に関する疑問 Q33 手術にはどんな方法がありますか? Q34 人工股関節手術では最新の手術法が注目されているそうでうね。 ほか 第6章 あなたの知識を試しましょう! 「股関節痛」検定 股関節痛に効く簡単レシピ

表示されていない作品があります

セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。

![60分でわかる! インボイス&消費税 超入門 [令和5年度税制改正対応版]](https://res.booklive.jp/1324316/001/thumbnail/S.jpg)