伝統作品一覧

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は、「本阿弥切」の全文字をかなの単体、二字連綿、連綿、漢字の順に分類、収録した字典です。「本阿弥切」は、本阿弥光悦が愛蔵していたことからこの名がつけられた、と言われています。平安時代の書の中では、最も小粒ながら、筆勢の力強さ、丸く張りのある字形、字間の狭さなどから、立体的で重量感に富んだ大きさを感じさせます。もともとは天地16.7センチほどの巻子本で、唐紙に古今和歌集を書写したものです。現在、存在が確認できるのは、およそ3分の1ほどですが、一巻の色を同じにし、紋様もほとんど一巻一つにしてある点も、本阿弥切の大きな特色です。その書きぶりも各巻ごとに大きな変化を見せ、まさに自由奔放、変幻自在の限りを尽くしています。また構成上でも一首を一行書き、二行書き、三行書き、前の行への追い込み、散らし、と形式にとらわれず自由に書かれているのも特徴です。この字典が、汲めども尽きぬ、見れども飽かぬこの魅了的な古筆の勉強の一助になれば幸甚です。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は、「関戸本古今集」の全文字を、かなの単体、二字連綿、連綿、漢字の順に分類、整理したものです。「関戸本古今集」は、十一世紀に書かれたと言われる日本の代表的な古筆です。その連綿の美しさ、円転自在な用筆法、墨色の変化の多様さなどによって、多くの人々に愛されてきました。「関戸本古今集」の字書を編纂するにあたって、この美しい文字をそのままの形で取り出すことに細心の配慮をはらいました。破損部分等にも加筆修正は避け、判別可能な限りすべての文字を現存の形のまま収録しました。一般に、かなを学ぶには臨書から始めますが、次に倣書に移ったときに、きっとこの「関戸」の字書を役に立てていただけることでしょう。「自分の作品」と呼べるものが作れるようになるまでには、長い古典の遍歴を要するものです。しかし、時間をかけて正確に倣書することが、遠回りなようでも一番の近道です。本書では、かなの単体以外に、二字連綿や連綿の項を設けてあります。倣書を始めたばかりの方は、言葉の意味から区切った連綿の部が参考になるでしょう。また、経験を重ねるうちに二字連綿、単体を自分の目で選び出し、自由自在に組み合わせていけるようになるでしょう。すばらしい作品を作るために、本書が活用されることを願ってやみません。

-

-★南部知識人にスポットを当てた、反攻のアメリカ文学史 敗者の末裔であるアメリカ南部農本主義の知識人たちが、いかにして二十世紀の知の覇権を握るに至ったか。それが戦後日本の知的体制をいかに呪縛したのか。 『赤毛のアン』を読んで英文学を志した「戦後の娘」である著者が、モダニズム・冷戦・リベラリズムをキーワードにその深層/真相に鋭く迫る、スリリングな論考。 <目次> 序章 農本主義者の立場 Ⅰ 創られた伝統としての「現在の中の過去」 Ⅱ 『アメリカ文学の再解釈』──アメリカにおけるアメリカ文学研究の制度化 Ⅲ ニュー・ヒューマニズム論争 Ⅳ 南部における衝突地図 Ⅴ ナッシュヴィルの農本主義者の立場 第一章 詩的南部連合──新批評と「南部文学」の誕生 Ⅰ 制度としての南部文学 Ⅱ フュージティヴ詩人と農本主義者の連続性 Ⅲ 南部文学のモダニズム宣言──象牙の塔の政治学 Ⅳ 「南部」の新批評、新批評の南部 第二章 新批評の父たち──南部農本主義者の共同体 Ⅰ 女性化する南部──合衆国最大の問題、それは南部 Ⅱ 正しい伝統の創造 第三章 アメリカの白いヨーロッパ──農本主義者のファシスト疑惑と、リベラル・ナラティヴ Ⅰ アメリカの白いヨーロッパ Ⅱ 農本主義者のリベラル・ナラティヴ 第四章 戦後少女の本棚──第二次世界大戦後の文化占領と翻訳文学 第五章 言説としての南部──男らしさの領有 Ⅰ 南部の男──共和国としての男の身体 Ⅱ 「国民」の創生──白い男たちの帝国 終章 あとがき 初出一覧 参照文献

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 文芸評論家にして、哲学者、思想家の著者が、「芸術とは何か? なぜ、「美」を感じるのか? 芸術制作において、芸術家の心の中でなにが起こるのか?」を問い直す。 【目次より】 芸術とは何か 一 美と芸術 二 人間と美 三 芸術と世界観 芸術の内容 芸術の歴史性について 芸術における創造と伝統 芸術制作における内在・超越の問題 あとがき 唐木 順三 1904~1980年。元明治大学教授。文芸評論家、哲学者、思想家。『中世の文学』で読売文学賞・文芸評論賞を受賞。日本芸術院賞受賞。 旧制松本高等学校(現:信州大学)文科甲類卒業後、京都帝国大学文学部哲学科卒業。 研究分野は広いが、特に、中世日本仏教研究。1940年に有志で筑摩書房を設立し、中村光夫らと共に顧問となる。 著書に、『現代日本文学序説』『近代日本文学の展開』『鴎外の精神』『三木清』『作家論』『森鴎外』『現代史への試み』『近代日本文学』『近代日本文学史論』『詩とデカダンス』『中世の文学』『夏目漱石』『詩と哲学の間』『千利休』『無用者の系譜』『朴の木』『中世から近世へ』『無常』『日本の心』『応仁四話』『仏道修行の用心 懐弉 正法眼蔵随聞記』『飛花落葉』『古代史試論』『詩と死』『日本人の心の歴史』『良寛』『古きをたづねて』『日本人の心の歴史 補遺』『光陰』『あづまみちのく』『続 あづまみちのく』『歴史の言ひ残したこと』『古いこと 新しいこと』『「科学者の社会的責任」についての覚え書』『禅と自然』など多数。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。

-

-京都の日本刺繍作家・森康次の作品集「かぜそよぐ」を電子書籍化。 60年の節目を迎え、これまで製作してきた代表作をまとめた作品集。刺繍業を営む家に生まれ、日本刺繍と共に歩んできた60年。 今までの代表作、訪問着、袋帯などに加え、平面作品を収録した、日本刺繍の可能性を追求する1作。協力: 森康次 著者:森康次 写真:石川奈都子 デザイン:飯塚文子 編集:田中敦子 電子書籍化:プレクサス 森康次 昭和二十一年(一九四六)一月五日、京都市中京区に生まれる。「ぬい屋」と呼ばれる日本刺繍業の家に生まれ、昭和三十六年(一九六一) 十五歳 で家業に従事。二十歳の時、和装デザイナー松尾馨氏にきものデザインを、二十六歳の時、日展画家の桑野むつこ氏に写生と水彩画を習う。 二十九歳の時、京都市伝統工芸技術コンクールに出品。その後、京都市展、京都府工美展、日本伝統工芸近畿展、日本伝統工芸染織展、日本伝統工芸展、シルク博物館の染織作品展、京都工芸ビエンナーレ、国際テキスタイルコンペティションなどの公募展に出品。入選、入賞多数。昭和六十年(一九八五)第三十二回日本伝統工芸展に初入選。 準会員となる。平成元年(一九八九)日本工芸会正会員の認定を受ける。公益社団法人 日本工芸会正会員。日本刺繍アトリエ森繍 (もりぬい)主宰。

-

3.0紙からデジタルへ 変革を導いた編集長が激動の時代を振り返る * * * 2005年から2020年まで、コロナ禍以前の時代にフィナンシャル・タイムズ紙(FT)編集長として、世界中の「権力の側」の人と対話する機会にめぐまれた著者は、世界金融危機、欧州債務危機、ポピュリズムの勃興、ブレグジット、トランプ米大統領就任、米中対立激化という特筆すべきニュースを最前線で目撃した。それは戦後世界秩序の崩壊だった。 この間、伝統的メディアは塗炭の苦しみを経験した。若者は主流メディアを信頼しなくなり、ネットで情報を集めるようになった。一国の指導者が「オルタナティブ・ファクト」を広める時代に、デジタル・ファーストを実現した報道機関はいかにしてファクトに基づいた報道を届けられるのか。 ブレア、ブラウン、キャメロン、メイ、ジョンソンといった歴代英首相のほか、トランプ米大統領、プーチン露大統領、メルケル独首相、モディ印首相、安倍首相といった世界的要人が登場。世界秩序の「破壊の現場」に立ち会った著者が日記形式で著した回顧録。

-

5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 全世界で大ヒットしたインディーゲームの傑作『Cuphead』のアート集が邦訳化! 高い評価を得た『Cuphead』のアートブックは、アニメーションが黄金時代を迎えた1930年代に戻ったような気分にさせてくれる一冊。 30年代ヴィンテージ風のビジュアルや雰囲気が伝わるようデザインされた本書は、どの頁もアートワークが満載で、1フレームずつ手で描かれた伝統的なアニメーションや初期コンセプト、さらにはプロダクションワーク、キャラクター、ボス、ステージなどの当初のアイデアも多数紹介したファン必見のアート集です。 本書を手にして、デビルからタマシイを取り戻すためのカップヘッドとマグマンの冒険を追体験するのはいかがでしょうか。 開発者であるチャドとジャレッドのモルデンハウワー兄弟に導かれ、インクウェル島再発見の旅に出かければ、『Cuphead』のアニメーションスタイルと挑戦的でレトロなこのゲームの魅力がより一層深まることでしょう!

-

-

-

-第1次世界大戦のきっかけになったといわれている、いわゆる「サラエボ事件」は、世界史の中の一大事件といえよう。しかしながらその当事者であるオーストリア・ハンガリー帝国の皇位継承者フランツ・フェルディナント親王が、かつて日本を訪れていたということは、あまり知られていないのではないだろうか。長崎に始まり熊本、下関から宮島、京都、大阪、奈良、大津、岐阜、名古屋、宮ノ下、東京、横浜、日光へと続いた日本横断旅行。訪れた各地で目にした風物や文化、伝統とそれらに関する考察を、彼は実に仔細に記録しており、それが単なる物見遊山ではなかったことを物語っている。 本書の第1部は、彼が遺した日本訪問記の邦訳である。棚から牡丹餅のように皇位継承者になったことへの国民のやっかみか、オーストリア本国においては、あまり人気がなかったともいわれるフランツ・フェルディナント親王であるが、この日記を読むと、彼の聡明さと優しさを、十分にうかがい知ることができる。また明治中期の日本の自然風景、町並みや人々の様子、伝統文化が、海外からの訪問者の目にどのように映っていたのか、現代日本人にとっても興味深い。 そして第2部は、1920年から1949年までを中国で過ごしたドイツ人女性、リーザ・フリッチュの手記を邦訳したもの。その時代の中国の歴史は、日本の歴史とも大いに関連している。激動の時代をドイツ人として過ごした彼女の手記は、日本人にとっても歴史を振り返る貴重な資料となるであろう。 (※本書は2017/7/7に発売された書籍を電子化したものです)

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 うつわを集める人も、やきものを鑑賞する人も、陶芸をする人も、必携の1冊! 作家もののやきものを買ったり、陶芸教室に通ったりするうちに、「そういえばこの言葉をよく聞くけれど、何を意味するんだろう」と思うことが増えてきます。 金襴手とはどういうもの? 九谷焼はどこでつくられている? マンガン(二酸化マンガン)を着色剤に使用すると何色に発色する? 青海波はどんな文様? 鑑賞や購入、作陶に使われることの多い基本的な用語を集め、豊富なビジュアルとともに紹介した、やきもの愛好家のための事典です。

-

3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ドレスよりもドラマティック!フランソワ1世からポール・スミスまで、17-20世紀の男性服の変遷を写真でたどる初めての1冊。ゴージャスでクールな男のおしゃれ400年。

-

-雑誌「国華」「浮世絵」「芸術新潮」等に発表された「浮世絵」をめぐる論考を1冊にまとめる。本書は、1985年に刊行された『江戸美術考現学』(画文堂)の増補改訂新版である。 【目次】 Ⅰ 浮世絵が辿った運命[海外へ移住した浮世絵たち/浮世絵に見る《美人》の移り変わり] Ⅱ 師宣史伝の章[房総千葉が生んだ浮世絵の祖、師宣/師宣に師はいなかった/師宣の仕事] Ⅲ 広重周辺の章[広重の肉筆「美人和漢蘭図」三幅対についての考察/広重『房総旅日記』/広重をめぐる二つの新事実/『広重武相名所旅絵日記』五十六景/新発見、広重の「絵日記」] Ⅳ 北斎周辺の章[木更津在「富士の巻狩図絵馬」/北斎と広重のリアリティー度/「神奈川沖浪裏」の原風景/蹄斎北馬の肖像画/江漢に洋風画を習った北斎/北斎の高弟蹄斎北馬の〈肉筆〉後姿『忠臣蔵絵巻』] Ⅴ 浮世絵外伝[写楽の肉筆画「五代目団十郎暫之図」新々説斎藤十郎兵衛考/印章の話/阿蘭陀「チャン絵の法」と上総の画人/浮世絵師の画料と生活/幕末、椿山の画控帳] Ⅵ 絵馬大事[絵馬/北寿の不思議絵馬] Ⅶ 江戸幕末から明治へ[鬼才歌川国芳と写真師の始祖鵜飼玉川/絵師国芳の晩年と玉川との関係/銅御殿と岩亀楼――中居屋重兵衛研究/松木平吉の想い出/清親と大平のあいだ――江川永脩/春峰庵事件が残したもの]

-

4.5colyの女性向けアプリ『魔法使いの約束』の2、3年目をまとめたアニバーサリーブック。<大いなる厄災>の脅威に晒された異世界を舞台に、21名の魔法使いたちと“賢者”であるあなた(プレイヤー)の物語が紡がれていく本作の魅力を、これまでの版権イラストやカードイラストなどのビジュアルを中心にお届けします。表紙はcoly描き下ろしのリケ、ブラッドリー、ネロ、ラスティカ、ミチルの5名。さらに各キャラクターの魅力に迫る本書独占の書き下ろしQ&Aや、B's-LOGほか雑誌で掲載された書き下ろしショートストーリーの一部再録、メインシナリオライター・都志見文太氏&世界観監修・かずまこを氏へのインタビューなども交えて、ファンの心をとりこにしてやまない世界観を、より深く楽しめる内容となっています。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 エリザベス女王からミニドレスまで。時代のファッションリーダーたちが身にまとったおしゃれでエレガントな本物のドレスで読む、16~20世紀の最新ファッション! ドレス好き必携!

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 作品の第一印象は、約6割が「色」で決まると言われています。 配色はビジネスに活用できる重要なファクターで、 理にかなった配色設計を行ったり、 配色を言語化してクライアントに説明したりすることも、 デザイナーの大きな役割です。 本書では、日本全国有数のアートディレクター・デザイナーの、 配色センスが優れたポスターやフライヤーなどの広告デザインを徹底解剖! メインカラー別に350点以上収録しています。 使用色やカラースキームのほか、 デザイナー自身による配色の解説付きなので、 制作時の色選びの動機やテクニックを知ることができ、 色の使い方やアイデアの幅が広がるヒントが満載です。 ●憧れのアートディレクター / デザイナーの色づかいを詳しく知りたい! ●配色のセンスを極めたい! ●クライアントへのプレゼンにもっと説得力を持たせたい! という方に、おすすめの実例集です。 モノトーンで魅せるレイアウトから、マルチカラーを活かしたレイアウトまで、 貴重な情報を詰め込んだ保存版の1冊です。

-

4.0スマホアプリ『ラブプラス EVERY』のカードイラストを収録した公式アートブック。 未公開のものを多数含む300点以上のカードイラストにくわえ、貴重なラフイラストやゲーム外のイラストも数多く掲載しています。 春から夏、そして秋から冬へ。移りゆく季節の中で輝く カノジョの姿がそこにあります。 学校での日常生活 、デート中の思いがけないアクシデント、クリスマスやバレンタインといった恋人たちの定番イベント、願望と妄想の産物・夢イベントなど、 たくさんのシチュエーションが描かれています。 総掲載点数は、およそ400! この一冊に カノジョの魅力がぎゅっと詰まっています! ※[原色コレクション]とは? 一般的な電子書籍(CMYK色域)よりも、原画やゲーム画面により忠実な色表現(sRGB色域)で収録されています。 青空や木々の緑色、半透明色、蛍光色などに違いがあらわれることが多く 本電子書籍版もPCやスマホなどで見たときに、原画の色がそのまま楽しめるよう最適化されています。

-

-

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 宋学における道問性と尊徳性という共通認識と思考枠組の変遷を、「礼」の解釈を軸に分析した画期的業績。 【目次より】 はしがき I 天 一 天譴論 二 郊祀論 三 天理による統合 四 朱熹による展開 五 天譴論の再現 六 郊祀論の再現 II 性 一 北栄の性説 二 朱熹の定論 三 心身情性 四 無善無悪 五 朱陸の異同 六 非難と調停 III 道 一 主題の構成 二 理学の開山 三 虚像の成立 四 従祀の昇降 五 唐宋の変革 六 道統の後継 IV 教 一 聖人の教え 二 礼学の意義 三 冬官の補亡 四 教化の職官 五 家礼と郷礼 六 漢字と宋学 参考文献 あとがき 年表 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 小島 毅 1962年生まれ。思想史家。東京大学大学院人文社会系研究科教授。専門は中国思想史(とくに儒教史、陽明学)。東京大学文学部中国哲学専修卒業、同大学院修士課程修了。 著書に、『中国近世における礼の言説』『宋学の形成と展開』『東アジアの儒教と礼』『朱子学と陽明学』『中国の歴史07 中国思想と宗教の奔流 宋朝』『近代日本の陽明学』『海からみた歴史と伝統 遣唐使・倭寇・儒教』『靖国史観 日本思想を読みなおす』『足利義満 消された日本国王』『父が子に語る日本史』『父が子に語る近現代史』『織田信長 最後の茶会』『江と戦国と大河』『歴史を動かす』『儒教が支えた明治維新』『子どもたちに語る日中二千年史』など多数。

-

5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 遺伝という現象を軸に数理的に生命現象を解析する! 遺伝統計学(統計遺伝学ともいう)は、生命現象の根幹の一つである遺伝という現象を軸に数理的に生命現象を解釈するもの。「ばらつき」と「確率」は遺伝学の基本で、同じく「ばらつき」と「確率」を基本とする学問に統計学がある。本書は、遺伝現象・ゲノム解析に特徴的な事柄を取り出し、数理的な部分はRを使って解説した。 はじめに 第1部 遺伝子型から表現型まで 第1章 遺伝――似ていることと似ていないこと 第2章 DNA、RNA、タンパク質、形質 第3章 多様性の諸相 第2部 データ、サンプル、サンプルの集まり 第4章 観察して評価すること 第5章 サンプルを個別に捉える 第6章 サンプルを集団として捉える 第3部 サンプルの集まりの特徴づけ 第7章 尺度、変数、自由度、次元 第8章 分布 第9章 確率と尤度 第10章 連鎖解析に見る尤度と変数 第11章 指数(インデックス)とは 第4部 推定、仮説、棄却、関連、因果 第12章 推定 第13章 棄却と検定 第14章 関係と因果 第5部 大規模なこと 第15章 数え上げる 第16章 省略する 第17章 たくさんの検定 付録 付録A R 付録B 数式記号

-

3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 人間中心設計(Human Centered Design)とは、利用者の特性や利用実態を的確に把握し、開発関係者が共有できる要求事項の下、ユーザビリティ評価と連動した設計により、より有効で使いやすい、満足度の高い商品やサービスを提供する一連の活動プロセスである。商品そのものに限らず、商品を利用するための仕組みや付加価値の提供などを通じたユーザ体験(エクスペリエンス)の全体を対象としている。この第1巻はHCD(人間中心設計)の基礎となる概念から国内外の規格、マネジメント手法、技術etc.の解説を第一人者である著者が経験をもとに解説しており、現時点でのHCDの集大成と呼べる書籍である。

-

-〈電子書籍版について〉 本書は固定レイアウト型の電子書籍です。リフロー型と異なりビューア機能が制限されるほか、端末によって見え方が異なります。 【すべての先端デザインを俯瞰する最新資料集】 この本は、「デジタルメディア」の領域ごとに最新のデザイン事例を紹介する「デザイン資料集」です。「要素」と「原則」の観点で解説することで、多くの方々に理解していただきやすくしています。ブランディングやプロモーションなどの基本的なデザインだけでなく、インスタレーションやメタバースなど、様々なジャンルや領域のデザイン事例を参照してもらえるものになっています。 事例の裏には「つくる人たち」が必ず存在しています。そこで各章末にコラムを設け、各デザインの領域の前線で活躍する方々へのインタビューを収録しています。制作工程における中での課題やその解決策、デザインへの思いなど、プロたちの葛藤を知ることは、きっと仕事への刺激を得る機会になるはずです。 ・審美眼を養うカタログとして ・多様な領域を俯瞰して把握する見取り図として ・他ジャンルにアンテナを伸ばすきっかけとして ・プロの仕事に刺激を得る機会として など、本書を読んでいただくことで、デジタルメディアにおけるデザインについての理解が深まり、新たな気づきを得ていただけることでしょう。 常に変化し続け、技術やトレンドの移り変わりが激しい現代のデジタルメディアデザイン。デザインカタログとしてもクリエイティブの記事としても楽しく読んでいただける一冊です。 〈本書の内容〉 Introduction Chapter_01 ブランディング×デジタルメディアデザイン Chapter_02 プロモーション×デジタルメディアデザイン Chapter_03 採用×デジタルメディアデザイン Chapter_04 BtoB×デジタルメディアデザイン Chapter_05 BtoC×デジタルメディアデザイン Chapter_06 プロダクト×デジタルメディアデザイン Chapter_07 サービス×デジタルメディアデザイン Chapter_08 メディア×デジタルメディアデザイン Chapter_09 インスタレーション×デジタルメディアデザイン Chapter_10 メタバース×デジタルメディアデザイン 〈プロフィール〉 田渕将吾 1982年生まれ、HAL・モード学園卒。Webのインタラクションやインターフェースのデザイン、ムービー・スチール・イラストのアートディレクション、そしてフロントエンドエンジニアリング。ジャンルやクリエイティブの境界なく多岐にわたり活動中。人とデジタルが相互に作用するインタラクションデザインを得意とする。自身が運営を務めるWebデザインギャラリー S5-Styleでは優れたWebデザインを日々キュレーションしている。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 今回はデザイン書道家に加え、タイポグラフィーやフォントの制作などデザイン文字にかかわる作家が幅広く集結。掲載作家は荻野丹雪(新選組!)、赤松陽構造(八重の桜)、祥洲(軍師官兵衛)、紫舟(龍馬伝)、武田双雲(仮面ライダーBLACK SUN)、味岡伸太郎(味明フォント)など誰もが目にしたことがある「あの」文字の作家から、今後の活躍が期待される新人作家まで、書家・文字デザイナー約100名。著名な文字クリエイターのデザインに対する考え方や制作の秘訣、またデザイン現場の裏エピソードも紹介。

-

-〈電子書籍版について〉 本書は固定レイアウト型の電子書籍です。リフロー型と異なりビューア機能が制限されるほか、端末によって見え方が異なります。 【アニメーター亀田祥倫渾身の作画に刮目せよ!】 『モブサイコ100』シリーズをはじめとして、『犬王』『ワンパンマン』『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』などでキャラクターデザインや作画監督、メインアニメーターとして活躍している亀田祥倫の初となる作品集。超人気作の原画、キービジュアル、描き下ろしイラストなどをふんだんに掲載! 巻末では『モブサイコ100』の立川譲監督との対談も実現! 今最も注目を集めている人気アニメーター・亀田祥倫の軌跡をたどる極上の一冊です。 〈こんな方にオススメ〉 ・亀田祥倫ファン ・アニメーション作画に興味のある人 〈本書の特長〉 ・圧倒的な画力を堪能できるAB判 ・超人気アニメがラインナップ ・原画のみならずキービジュアルや雑誌描き下ろしイラストも掲載(※) (※作品によって異なります) 〈収録作品〉 モブサイコ100/ワンパンマン/犬王/シン・エヴァンゲリオン劇場版/SK∞ エスケーエイト/王様ランキング/劇場版「名探偵コナン ハロウィンの花嫁」/無職転生 ~異世界行ったら本気だす~/進撃の巨人/僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング/鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST/鋼の錬金術師 嘆きの丘の聖なる星/スペース☆ダンディ/映画ドラえもん のび太の宝島/パロルのみらい島 注:『亀田祥倫アートワークス 100%』(電子書籍版)は、紙書籍版とカバーデザインの一部(下部の推薦コメント)が異なります。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 高校生たちの瑞々しい感性が生み出すチョークで描かれた青春の1ページ 2019年から2021年の黒板アート甲子園での応募作をメインとして、今年行われた2022年大会の受賞作品も掲載。 また、過去の受賞作品を制作した卒業生たちの座談会を行い、黒板アートの思い出や、技法について語ってもらいました。 本書は2018年9月刊行『黒板アート甲子園作品集 高校生たちの消えない想い(ISBN 9784528021938)』の第二弾です。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 活動初期よりデジタルとフィジカルの表現を往復し、デジタルメディアとデザインをつなぐ制作を継続してきた著者の仕事を振り返る初の作品集。 黎明期の実験的なデジタル作品やプロジェクトを起点に、デジタル出版、デジタルフォントの開発、展覧会や博物館のデザイン、雑誌・書籍のエディトリアルデザイン、アーティストたちとの協働、執筆活動など、情報を「読む」という行為のためのデザインを思考し続けた永原の膨大な仕事をアーカイブすることにより、日本におけるデジタルメディアとデザインの1980年代から現在までの変遷を俯瞰する。 本書の刊行にあわせ、収録内容を展開した展覧会「[永原康史退任展] よむかたち デジタルとフィジカルをつなぐメディアデザインの実践」が2022年6月10日(金)~25日(土)まで、多摩美術大学八王子キャンパス アートテーク1Fにて開催。

-

5.0人気アイドルプロデュースゲーム『あんさんぶるスターズ!!』の公式ビジュアルファンブックが2022年9月21日に発売! 『Basic』、『Music』のふたつのアプリとなった『あんさんぶるスターズ!!』のスタートから1年間分のビジュアルを収録した1冊です。 本書のカバーを飾るのは『fine』の描き下ろしビジュアルに決定しました! 『あんスタ!!』初のイベント【新星団☆輝きのBIGBANG!】から【投影★心を映す幻灯機】までを収録。 テーマスカウトは【スカウト!ニャン銃士】から【スカウト!スプリングベッド】、フィーチャースカウトは【みか編】~【零編】まで、★4、★5イラストを網羅しました。 また、49人の全アイドル紹介や★3カードギャラリーのほか、本書だけの開発スタッフインタビューも掲載。『あんスタ!!』制作現場のお話をたっぷり伺いました!

-

3.0

-

4.0平和を守る『ヒーロー』たちの成長を描く人気アプリ『エリオスライジングヒーローズ』より初の公式ビジュアルファンブックが発売。 ゲーム内で発表されたカードビジュアルやフレームビジュアル、イベント衣装姿、家具など『エリオスR』のビジュアルを多数収録した豪華な一冊です。 過去に雑誌に掲載された『ヒーロー』たちの書き下ろしインタビューやショートストーリーの再録のほか、開発スタッフのインタビューも必見です。

-

5.0

-

4.9風が強くて、猫が騒ぐ。少しだけいつもと違う、満月の夜には、不思議なことが起こる――。 『魔法使いの約束』1周年記念ファンブックが発売決定! 賢者様たちを魅了してやまない、『まほやく』ならではの美しい世界観。カードや立ち絵、背景、アイテムなど、作品を彩るビジュアルの数々を、たっぷりと掲載します。 さらに、絶大な支持を集めるシナリオライター・都志見文太氏、世界観監修を手掛けるかずまこを氏のインタビューや、本書でしか読めない書き下ろしストーリーを収録! 7編の連作による大ボリュームで描かれる「ある日の魔法使いたち」の姿は見逃せません。 カバービジュアルには、「各国の先生たち6名(オズ、スノウ、ホワイト、ファウスト、シャイロック、フィガロ)」が描き下ろしで登場します。

-

5.0『あんスタ!』公式ビジュアルファンブックの第4弾が登場! 41人のアイドルの思い出の瞬間が詰まった表紙で、これまでの軌跡を振り返ります。 2018年4月から2019年12月までに『あんスタ!』ゲーム内で発表されたイベント・スカウトの★4、★5イラストが大きなサイズで細部まで楽しめるほか、 アルバムジャケットイラストやコラボイラストなども掲載。 『あんスタ!』の歴史を振り返る開発者インタビューや、各イラストに対するコメントなど読み応えもたっぷり。 『あんスタ!』ビジュアルファンブック史上最大の328Pでお届けします。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 4グループ、メンバー14人のお仕事中(ON)とプライベート(OFF)を描いた、美麗なビジュアルの数々を2冊に分けて収録します。 Vol.1のカバーにはキタコレ&MooNs、Vol.2のカバーにはTHRIVE&KiLLER KiNGが登場します。夏らしいさわやかでセクシーなスタイルの14人をお楽しみに! それぞれのカバーに登場するメンバーたちが各5問ずつの質問に答えるほか、書き下ろしストーリーも掲載! また、A&Rのお仕事模様がわかる書き下ろし特別企画「A&Rの1日」は、Vol.1にショートストーリー、Vol.2に1日のスケジュールを掲載します。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 “空間を切り裂く新感覚音ゲー”、アーケード音楽ゲーム『チュウニズム』のイラスト集! ◆『CHUNITHM』、『CHUNITHM PLUS』、『CHUNITHM AIR』、『CHUNITHM AIR PLUS』、『CHUNITHM STAR』、『CHUNITHM STAR PLUS』、『CHUNITHM AMAZON』、『CHUNITHM AMAZON PLUS』のキャラクター、総勢250オーバーのキャラクタービジュアルを網羅 ◆開発・運営陣のインタビューも収録 ※本電子書籍にはシリアルコードは付いておりません。

-

5.0

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 建設実務者必携の書。建設現場で一般に用いられている材料、工法などの名称を図解により言葉を明確にし、技術手法を目で確かめられるように解説。測量、仮設工事から現在の新建築技術工法、伝統建築までを、詳細図・納まり図等によって詳しく紹介。木工事を解説。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 哲学者にして宗教学者の著者が、日々の生活の中で出会う自然へと思いを馳せ、郷愁、憂い、歓び、悲しみなどを、滋味溢れる文章で綴るった珠玉のエッセイ集。 【目次より】 渋民に啄木をおもう 寂しき処 『愛のかたみ』について 秋の夜 野烏を飼う 早春の小鳥 ―つの思い出 夏の小烏 或る詩人の肖像 自然への道 甲山ロープウェー設置反対について 甲山を守る会の活動(一) 自然美の破壊と宗教 甲山を守る会の活動(二) 自然美というもの 顔について 野烏のさえずり ふるさとにて 祈りの伝統 自然への思慕 墳墓 自己確立の問題 内的必然性ということ 句集『城下』について 学園の自然 己が日を数うること 友の死 伝統の喪失 新しい人間の形成 シュトルムの世界 ヘッセの世界 享楽主義の風靡 人間を見る経験 放鳥記 死と学問 兄の死 春の花 あとがき 久山 康 1915~1994年。哲学者、宗教学者。関西学院大学元院長、同名誉教授。京都帝国大学文学部哲学科卒。 著書に、『自然と人生』『現代人と宗教』『近代日本の文学と宗教』『落暉にむかいて』『文学における生と死』『四季折りおりの歌 現代の秀句・秀歌の鑑賞』『人間を見る経験』『ヨーロッパ心の旅』『人に会う自己に会う』など、 訳書に、キェルケゴール『愛は多くの罪を掩ふ』キエルケゴール『野の百合・空の鳥』『キエルケゴールの日記』などがある。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 いま、パン店、菓子店で発酵菓子の人気が高まっています。パネトーネ、パンドーロ、シュトレンなどがよく知られていますが、スキアッチャータ、マリトッツオ、ブリオッシュ、クグロフ、サバラン、ベラベッカ、クイニィ・アマン、ツォプフ、ブッタークーヘン…等々、その種類は実に多いのです。本書では、イタリアの発酵菓子、フランスの発酵菓子、ドイツの発酵菓子に分け、その歴史や文化的背景からはじまり、発酵菓子の故郷の伝統を引き継ぎながら日本で進化を続ける発酵菓子の美味しさとプロの技術を紹介しています。

-

-力を創れ! 新しくなれ! 掘れ! そして汲め! 強いエッセンスを探れ! 著者は、世にあふれた「詩の作法」を書くことを嫌い、ありのままの自然や事物、事象をとらえ、魂の根源をみつめることが、新しい詩を書く力になると語る。萩原朔太郎、北原白秋、佐藤春夫、正岡子規、山村暮鳥、佐藤惣之助、日夏耿之介……ボードレール、ヴェルレーヌ、デーメル、モレアス、フォール、グールモン、ダンセニイ、メーテルリンク、レニエ、ツルゲーネフ、ソログープ、クラブント、イエーツ、ヴェルハーレン、バリモント、マリネッティ……。叙情詩、叙事詩……耽美派、象徴派、ロマン派、キュビスム、未来派……。あらゆる詩をのみ込み、伝統を破壊しながら、新たな詩を生み出そうとする著者の熱情がほとばしる。 序文 萩原朔太郎。 (※本書は2018/3/23に発売し、2022/3/10に電子化をいたしました)

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 メンバーの自由・平等・福祉をバランスさせる〈まともな社会〉のあり方をどう構想するのか――ロールズに始まる現代正義論は、この問いをめぐって果敢な論争を繰り広げている。著者はまず、その闘技場(アリーナ)へと読者を案内する。ついで学問の社会復帰を進めようとしている応用倫理学の現場からのレポートが記され、結びの架空対話編では、現代倫理学が切り拓いた地平が軽妙な語り口で描かれる。〈関連分野への越境と同時代への応答〉を実践し、規範的な社会理論のネットワーキングを志す現代自由学芸の騎士が綴った、冒険物語。人物データベースを併戴。 【目次より】 まえがき 第一部 現代正義論の構図 序章 正義論への招待 第一章 最大多数の最大幸福 功利主義 第二章 公正と平等 リベラリズム 第三章 国家と市場 自由至上主義 第四章 伝統と解釈 共同体論 第五章 ケアと正義 フェミニズム 第六章 福祉と自由 センの到達地点 まとめに代えて 第二部 応用倫理学の展開 序章 応用倫理学の挑戦 倫理学の社会復帰をめざして 第一章 民主主義と自由主義のパラドックス 第二章 自由・秩序・所有 第三章 リベラリズムの継承と克服 第四章 市民的不服従と新しい社会運動 《抵抗の根拠》を求めて 第五章 現代生物学とバイオ・ポリティックス 「社会生物学論争」をめぐって 第六章 介護・世話・配慮 《ケア》を問題化するために 結び マジカル・ミステリー・ディスコース フーコー、ハーバーマス、ロールズとの会話 啓蒙とカントをめぐって 正義と権力をめぐって 道徳と倫理をめぐって 注 プロフィール●現代の倫理学者たち アロー/バーリン/ブラント/コーエン/ドゥウォーキン/フーコー/ギリガン/ハーバーマス/ヘーア/コールバーグ/マッキンタイア/ノージック/ヌスバウム/オーキン/ロールズ/セン/テイラー/ウォルツァー/ウィリアムズ/ウィルソン 文献表(欧文・邦文) ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 川本 隆史 1951年生まれ。哲学者。東京大学名誉教授、国際基督教大学教授。東京大学文学部倫理学科卒業、同大学院人文科学研究科博士課程を単位取得退学。文学博士。専門は、倫理学・社会哲学。 著書に、『現代倫理学の冒険』『ロールズ 正義の原理』『共生から』 『ケアの社会倫理学』(編著)『マイクロ・エシックス』(共編著)『応用倫理学の転換』(共編著)など、 訳書に、アマルティア・セン『合理的な愚か者』(共訳)キャロリン・マーチャント『ラディカルエコロジー』(共訳)マイケル・ウォルツァー『解釈としての社会批判』(共訳)ジョン・E・ローマー『分配的正義の理論』(共訳)ジョン・ロールズ『正義論』(共訳)などがある。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 第2部第9章1~4節。政治と人間の問題をライトモチーフとして支配の構造を分析し、支配の正当性にもおよぶ。 【目次より】 凡例 目次 〔第二部経済と社会的・秩序および力〕 第九章 支配の社会学 第一節 支配の諸構造形態と諸機能様式 第一項 力と支配、過渡的諸形態 第二項 支配と行政、民主制的行政の本質と限界 第三項 「組織」による支配、支配の妥当根拠 第二節 正当的支配の三つの純粋型 支配の正当性、正当性の根拠 一 合法的支配 二 伝統的支配 三 カリスマ的支配 第三節 官僚制的支配の本質・その諸前提および展開 一 近代的官僚制の特殊的機能様式 二 官僚の地位 三 官僚制化の諸前提と諸随伴現象 1 貨幣経済的・財政的諸前提 2 行政事務の量的発達 3 行政事務の質的変化 4 官僚制的組織の技術的優秀性 5 行政手段の集中 6 社会的差別の水準化 四 官僚制的装謹の永続的性格 五 官僚制化の経済的・社会的結束 六 官僚制の勢力 七 合理的・官僚制的支配構造の発展段階 八 教養と教育との「合理化」 第四節 家父長制的支配と家産制的支配 一 家父長制的支配の本質と成立 二 名望家支配と純粋家父長制 三 家産制的支配 四 家産国家的支配構造 五 家産制的支配者の権力的地位、家産制的軍隊と家産制外的軍隊、伝統的・正当的な支配者権力にもとづく家産制的支配者の政治的支配権 六 家産制的需要充足。ライトゥルギーと連帯責任、強制団体 七 家産制的官職、家産制的官吏と官僚制的官吏との相違 八 家産制的官吏の給養、実物給与的プッリュンデと役得プッリュンデ 九 家産制的行政の分権化とステロ化、官職の占有と独占の諸結果、特権制国家 一〇 家産制的支配の崩壊に対するその統一性の擁護 一一 家産制的行政の機能の実例 1 古代エジプト 2 中国 一二 家産制的支配の分権化、ザトラピーと分国 一三 家産制的ヘルと地方的荘園制 一四 ジェントリー出身の治安判事によるイギリスにおける名望家行政、「ジェントルマン」の型の形成 一五 ツァーリズム的家産制 一六 家産制と身分的名誉 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 ウェーバー,マックス 1864-1920年。西洋近代について考察したドイツの法学者・経済学者・社会学者。代表作は『仕事としての学問』『仕事としての政治』『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』などがある。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ブルゴーニュで修業した菊地美升シェフが作る料理は、古典に則った伝統料理を礎にしながら、新しい味と、日本ならではの食材の組み合わせを探究したアラカルトが食通をうならせてきた。とくに、詰め物にするファルシーや、テリーヌ型を活用した四季の料理は、「ル・ブルギニオン」ならではのアラカルトで、その斬新かつ奥深い技法でプロからもオマージュされている。料理に合わせるフランスワインへの造形も深いことでも有名。本書は、菊地シェフが作り上げたアラカルト53品の、その調理の視点、考え方と作り方とともに、店で揃えるワインと、その産地についてもくわしく紹介します。

-

3.5先人の知恵と知見を踏まえ、新しいバリュー投資の世界へ、ようこそ バリュー投資のバイブル! 見えてきた新しい時代のバリュー投資! 本書の第1版が出版されたのが2001年である。いまだに版を重ね、累計10万部以上が販売され、5カ国語に翻訳された。ビジネススクールの教授たちは今も本書を講義の教科書として使用している。だが、第1版から20年が経過し、経済状況は変化し、投資の世界は進歩した。バリュー投資はこの新しい環境に適応してきている。本書はこれらの新展開に対応するようにアップデートされたものになった。大恐慌期のベンジャミン・グレアムとデビッド・ドッドがバリュー投資という新しい道を切り開き、ウォーレン・バフェットやチャーリー・マンガーたちが1ドルの価値を持つ株式を50セントで買うことでその跡を継いだが、現在、そのような機会はもはや存在しない。 本書はブルース・グリーンウォルドがコロンビア大学ビジネススクールで四半世紀にわたって教えてきたバリュー投資の講義が土台となっている。その講義と本書で彼が目指したものは、グレアム・ドッドの伝統を継ぐ投資家が取引の正しい側につく一助となることである。その手順とは、望ましい株式を検索し、それらを適切に評価し、正しい行動に時間を費やすべく調査戦略に磨きをかけ、そして投資家が資金を永久に失わないようにするリスク管理を行うことである。 本書では成功しているバリュー投資の実務家たちを紹介し、そして、今までの業績を称え、彼らが現場で実際に何を行い、何を避けているのかも詳しくルポルタージュしている。

-

-イエール大学寄贈基金のCIOが明かす 成功する投資プログラム構築に不可欠のロードマップ 過去30年間で年率12.4%!パッシブ運用と逆張り戦略が成功への近道 名著と名高い本書の初版(2000年)が出版されてからの数年で、世界の投資の景色は劇的に変化した。しかし、スウェンセンの投資戦略がイェール大学寄贈基金にもたらす成果は、変わることなく目を見張るものがある。来る年も来る年もイェールのポートフォリオは、市場に大きく勝ち続け、スウェンセン在職中の23年で、寄贈基金の資産を 200億ドル以上も増やし、イェールの財政に多大な貢献をした。これは米国の大学史上でずば抜けた功績である。(2020年6月時点で312億ドルを運用) スウェンセンは、この全面改訂・拡大版で、イェール大学寄贈基金を支える「投資プロセス」について詳述している。寄贈基金における「資産配分」から「アクティブなファンドマネジメント」 までの分野のさまざまなトピックに光を当てつつ、ファンドマネジメントに関する明快で鋭い洞察を提供。リスクの対処法、外部運用機関の選び方、市場で起こるあらゆる問題の切り抜け方などに取り組むため、実例を用いているが、その多くは自身の経験に基づくものである。また、意識して単刀直入なアドバイスを心がけている――――「伝統的な投資は多くの場合、高く買い、安く売ることにつながる」「信頼は、線香花火的なはかない成功よりもはるかに重要である」等々だ。専門知識、不屈の精神、長期的なものの見方は、秘密の仕掛けやトレンドフォローが利かないような場合でも、有益な成果を生むのである。 ファンドマネジャーをはじめ、市場について学ぶすべての人が活用できる、投資ポートフォリオを積極的に運用するための頼れる一冊。 ※本書は『勝者のポートフォリオ運用』(2003年、金融財政事情研究会)の全面改訂・拡大版です。

-

4.0投資法や投資戦略を語った書物は数多くあるが、本書はそれらと一線を画するものである。バリュー投資の巨人エド・ヴァヘンハイム三世は、資本を守り、増やすために、実際の現場で用いられた投資手法や投資戦略を、自身がハーバード・ビジネス・スクールで学んだケースメソッドの手法を用いて描き出している。それらの投資は、彼が自分の会社グリーンヘイブン・アソシエイツ(エド・ヴァヘンハイムは同社の会長兼チーフファンドマネジャーであり、ウォール街で最も優れた投資家の1人とされ、現在およそ55億ドルを運用し、ヴァヘンハイム家、大学基金、引退したウォール街の重役たちや資産家などが顧客となっている)で行ったものである。 本書では、ウォール街の傑出した投資会社が採用する日々の投資手法や銘柄選択に触れられているだけでなく、卓越したファンドマネジャーによる調査・分析・モデル化、そして決断に至るプロセスをも知ることができる。市場の達人たちがどのようにして機をとらえ、富を生み出しているかを追い求めるだけでなく、実践の手引きとも呼べる本書では、人間の感情やプレッシャーや落胆など、時に目に見えない不確定要因やリスクを伴う取引から利益を獲得する好機を逃しかねない行動面にも踏み込んでいる。筆者は、投資にかかる自身の知恵を明らかにするだけでなく、巧みな挿話を通じて、ケーススタディに底通する要素を描き出し、偉大な成功の理由を浮き彫りにしている。この価値ある手引書は、即座に市場での競争優位を読者にもたらすであろう。なぜなら、ほかでは手に入らない情報を読者にもたらすからである。それは次のものである。 ・エリート投資家が間違った決断を下し、またそれにどのように対処したかというほかではほぼ語られることのない状況が分かりやすく説明されている。 ・伝統的な銘柄で構成される普通のポートフォリオで、いかなるレバレッジもかけずに年利18%もの超過収益を稼ぎだすための考え方や技術を伝えるべく、実用的な助言が示されている。 ・バリュー投資家として成功するために、筆者が用いる25の戦略と回避すべき落とし穴とが示されている。 本書でつづられている一連の知恵を目の当たりにすれば、経験豊富な投資家が日ごろ取り組んでいることが明らかとなるし、それは読者自身の投資戦略を改善させることになるであろう。

-

5.0本書は、これまでの投資の伝統を打ち破ることによって、考えられないようなリターンを手にした私の実話である。私のポートフォリオは28カ月の間に、15万2000ドル→26万7000ドル→58万6000ドル→123万ドル→213万ドル→446万ドル→580万ドル→680万ドルへと膨れ上がった。一方、その間のドローダウンは61%→64%→65%→100%→100%→106%だった。信じられるだろうか。本書はすべてウソ偽りのないすべて真実の話である。以下は、本書の読みどころを25にまとめたものである。 あなたに衝撃を与える本書の25の読みどころ 1,私のストーリー――小さな富を手に入れるまでに私が通ってきた道 2,株式市場最大のウィナー――とらえどころのない「スーパーストック」――の見つけ方 3,未来の「スーパーストック」の発見に役立つウェブサイト 4,ピーター・リンチに従ってはいけない訳――あなたがよく知っているもの、あなたを「気持良く」させてくれるものを買ってはいけない 5,あなたの投資リターンを崩壊に導く最高の薬 6,市場の大暴落を6日前に予測する「炭鉱のカナリア」インディケーター 7,最高の投資リターンを得るには、あなたがこれまで教わってきたこととまったく逆のことをやらなければならない 8,市場は想像以上に操作されている 9,株を25ドルで売らなければならない訳 10,ETFや投資信託に投資してはいけない訳 11,市場の大きな上昇を教えてくれる「マジックライン」 12,集中力、創造力、エネルギーを劇的に高める方法 13,株を調べるのに今使っているほとんどの方法を捨てなければならない訳 14,ジョージ・クルーニー、ジャック・ニコルソン、コリン・ファーレルのようにならなければならない訳 15,「IBD100」で1桁台にランキングされる株を人より数カ月前に見つける方法 16,「スーパーストック」の決算発表では何を見るべきか 17,CNBCを見てはいけない訳――たとえ1秒でも見てはならない 18,「キャッシュで持たない」のはなぜバカ者なのか 19,マーク・キューバンのような売り方を学ばなければならない訳 20,スーパーストックのローリスクでハイリワードの仕掛け価格を決める方法 21,ビッグウィナーを裏付けるチャート、ファンダメンタルズ、ストーリー 22,インサイダー(内部関係者)による買いが均一でない訳 23,避けられない口座のドローダウンとそれに対処する方法 24,操作されたメディアの集団思考を見抜く方法とそれから利益を得る方法 25,私の失敗から学ぶ教訓

-

1.0本書はテクニカル・アナリストでコンサルタント業を営んでいるエド・カールソンが、かつて相場評論家として人気を博したジョージ・リンジーの相場観測手法を詳細に解説した“GeorgeLindsayandTheArtofTechnicalAnalysis”の邦訳である。リンジーは30年以上にわたりニュースレターなどを通じて相場解説を行っていたが、最後まで本人の分析手法の詳細については明らかにすることなく、1987年にこの世を去った。しかしリンジーの手法には今もって価値があると考えたカールソンは、リンジーの死後20年以上たったあともさまざまな手段で資料を集め、研究を行った。カールソンがその集大成として、リンジーのテクニカル分析について平易な解説を試みたのが本書である。 さて、カールソンの目論見どおり本書の内容は極めて簡単であるし、ここで解説されていることは、伝統的なテクニカル分析の最終形のひとつと言っても良いトム・デマークの分析手法(デマークの手法はブルームバーグの公式テクニカル分析に採用されている)とかなり重なるものが見られる。このことからも分かるように、テクニカル分析を行う人にとって、リンジーの手法が不変的な価値を持つとカールソンが考えたことは的を射た考えだと言える。 さらに、デマークの手法の複雑さに比較すれば、相場の上げ下げの形状と日柄のカウントに限定されたリンジーの手法は単純明快で分かりやすく、個人投資家の方が取り組むにはリンジーの手法のほうが敷居が低い。洗練されてはいるが、多くの場合においてコンピューターの助けが必要になるデマークの手法と比べ、リンジーの手法は手作業で分析が可能だからだ。 ところで、一般に「技術」とは、その分野の体系的な知識を習得すれば、だれもが同じ結果を手にすることができるものを言う。もしだれでも等しく望むものを手にし、意図したものを再現することができなければ、「技術」とは言わないのである。したがって、技術体系は複雑であるよりも単純であるほうが良いし、背景の理論についてもつまびらかにされている必要がある。その意味では、いにしえのものが不変的な価値を持つということは、技術の世界では十分にあり得ることなのである。

-

-1996年春と夏に刊行されたムック時代の2冊、そして同年11月号(9/21売り号)の創刊号から、令和元年を迎える2019年7月号(5/21売り号)まで、23年間もの長期に渡って月刊誌『TECH GIAN』の表紙を飾ってきた、にしき義統氏のイラスト全285点をすべて掲載! 表紙を彩ってきた可愛く可憐な少女や、瑞々しく爽やかな女の子、美しく艷やかな女性など、ありとあらゆるキャラクターを紡ぎ出してきた、イラストレーター・にしき義統氏の集大成!

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 世界150ヵ国で1,100万ダウンロードを突破した本格リアルタイム3DバトルRPG、『キングスレイド』。 日本リリース2周年を記念し、全世界初の公式画集をお届け! 『キングスレイド』を彩る英雄84人・コスチュームイラスト、キャラクターやエネミーなど、本書初出となる設定画などを含む400種以上ものイラストを掲載。 『キングスレイド』のアートディレクターWEE SEONG IN氏、 設定統括KIM HYUN WOO氏による開発者インタビューも必見です。 ※本電子書籍にはアイテムコードは付いておりません。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 19世紀ロシアの大文豪にして思想家ドストエフスキーの哲学的な意味を、和辻、高坂、唐木、西谷、森の5人が徹底的に読み解いた快著。 【目次】 第一章 ドストエフスキーとその時代 唐木順三 ドストエフスキーの哲学的意味 将来の哲学への示唆 ドストエフスキーの思想的境位 ドストエフスキーの生涯 ドストエフスキーの芸術 ドストエフスキーの思想 『おとなしい女』 ドストエフスキーにおける芸術と哲学の葛藤 リアリティの問題 ドストエフスキーにおける主体的リアリズム 第二章 ドストエフスキーにおける「人間」の問題 西谷啓治 ドストエフスキーの人間観 ドストエフスキーの人間観と人間としてのドストエフスキー ドストエフスキーの人間理念 ドストエフスキーにおける美の問題 ドストエフスキーの自由観 美と愛の問題 ニーチェとドストエフスキー 悪魔の問題 スタヴローギンの解釈 自由と自殺について ドストエフスキーと哲学者たち 第三章 ドストエフスキーにおける「革命」の問題 高坂正顕 人間とロシア的なるもの ロシアと西欧 社会主義と革命 ドストエフスキーと西欧精神 ドストエフスキーと社会主義 スラヴォフィールとインテリゲンチャ 予言者ドストエフスキー 第四章 ドストエフスキーにおける「神」の問題 森 有正 神の問題 罪悪の問題 キリストの問題 信仰の基礎としての共同存在 罪と共同存在 世界悪と復活 ロシア的宗教性の特質 第五章 ドストエフスキーと現代 和辻哲郎 ドストエフスキーの残した問題 倫理の世界と合理主義 倫理と宗教 知性と宗教 絶対の立場と相対の立場 ドストエフスキー受容の問題 ドストエフスキーと新しき哲学 参考文献 和辻 哲郎 1889-1960年。哲学者、倫理学者、文化史家。 東京帝国大学文科大学哲学科卒業。法政大学教授、京都帝国大学教授、東京帝国大学教授を歴任。日本倫理学会会員。文化勲章受章。 著書に、『ニイチェ研究』『ゼエレン・キエルケゴオル』『偶像再興』『古寺巡礼』『日本古代文化』『日本精神史研究』『原始基督教の文化史的意義』改版『原始キリスト教の文化史的意義』『原始仏教の実践哲学』『人間の学としての倫理学』『続 日本精神史研究』『風土 人間学的考察』『カント 実践理性批判』『面とペルソナ』『倫理学』『人格と人類性』『孔子』『尊皇思想とその傳統』『日本の臣道 アメリカの國民性』『ホメーロス批判』『國民統合の象徴』『ポリス的人間の倫理学』『ギリシア倫理学史』『ケーベル先生』『イタリア古寺巡礼』『鎖國 日本の悲劇』『近代歴史哲学の先駆者』『埋もれた日本』『日本倫理思想史』『日本芸術史研究』『桂離宮』『自叙傳の試み』『故国の妻へ』『妻 和辻照への手紙』『黄道』『初旅の記』『仏教倫理思想史』『沙門道元』などがある。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 〈人間の内なる社会〉という独自な視点を導入し、個人と社会の対立を超えた第三の領域を示した新しい社会思想概説。 世界は激しく変化し、日常生活もまた価値観の多様性に晒されている。われわれはそれらの身近な現実をいかに理解したら良いのであろうか。本書は伝統や習俗、常識などに依存することなく、社会と人間の関わり方を歴史的・主題的に根本から考察する。〈社会の内なる人間〉という伝統的視点から〈人間の内なる社会〉へと独自な展開を試みることにより、個人と社会の対立を超えた第3の領域としての《間柄》の存在を現象学的に明らかにする。転換期の最中に書き下ろされた新しい社会思想概説。定評の『倫理学講義』の姉妹編。 【目次より】 はしがき I 人間存在の社会性 1 人間存在のパラドックス 2 「間」の範疇および「相互性」「間柄性」「共同性」 3 個人と社会との関係 4 社会思想とそのダイナミックな歴史的展開 5 「社会の内なる人間」と「人間の内なる社会」 II 社会の内なる人間 1 社会の所与性と原関係性 2 「閉じた社会」と「開いた社会」 3 古代社会の特質 4 古代社会の対立する二類型 5 「閉じた社会」から「開いた社会」へ III 世俗社会からの解放と「神の国」の理念 1 国家社会を形成している根源への問い 2 キリスト教の社会学説 3 中世社会の成立とその特質 4 アウグスティヌスのキヴィタス学説 5 トマス・アクィナスの法思想 6 キリスト教共同体の終焉と近代への移行 IV 人間によって形成される社会 1 近代社会成立期における人間像の特質 2 近代の合理主義と理性的自律 3 プロテスタンティズムの職業倫理と聖俗革命 4 社会契約説の展開 ホッブズの社会契約説 ロックの社会契約説 ルソーの社会契約説 5 カントの社会学説 V 伝統社会と近代社会 1 共同体の歴史的発展と現代の問題 2 共同体の弁証法的理解 3 共同体の構成論的理解 4 共同体の類型論的理解 VI 近代的主観性から間主観性へ 1 近代の理念とその崩壊 2 近代的主観性に立つ個人主義的合理主義の諸形態 3 カントの超越論的主観性と実存哲学の主体性の問題 4 近代主観性の哲学における他者の喪失と発見 5 現象学における他者知覚の理論 6 対話の哲学 VII 人間の内なる社会 1 日常生活の間主観的性格 2 人間の内なる社会 3 関係行為と人間の内なる社会 注 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 金子 晴勇 1932年生まれ。倫理学者。聖学院大学客員教授。京都大学文学部卒。同大学院博士課程中退。文学博士。専攻は、キリスト教思想史専攻。 著書に、『ルターの人間学』(学士院賞)『対話的思考』『宗教改革の精神 ルターとエラスムスとの対決』『アウグスティヌスの人間学』『恥と良心』『ルターとその時代』『対話の構造』『近代自由思想の源流』『キリスト教倫理入門』『倫理学講義』『愛の秩序』『聖なるものの現象学 宗教現象学入門』『マックス・シェーラーの人間学』『ヨーロッパの思想文化』『人間学から見た霊性』『宗教改革者たちの信仰』『霊性の証言 ヨーロッパのプネウマ物語』『ヨーロッパ思想史 理性と信仰のダイナミズム』など、 訳書に、C.F.v.ヴァイツゼカー『科学の射程』(共訳)マルティン・ルター『生と死について 詩篇90篇講解』C.N. コックレン『キリスト教と古典文化 アウグストゥスからアウグスティヌスに至る思想と活動の研究』エラスムス『対話集』など多数。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 カラーで見やすい、東洋一の万年暦! 140年分(1924年から2064年まで)のボリューミーな内容を、一挙収録!! 万年暦の決定版、待望の【増補改訂版】!!! 【決定版】この一冊で「暦」を使いこなす! 命(四柱推命)卜(断易)相(風水)共通の時間概念、循環する六十甲子の干支暦 風水、断易、擇日、四柱推命、奇門遁甲 万年暦を完璧に使いこなすための定番技法も完全収録! 本書は、2064年までの干支暦を網羅した万年暦です。日選びである擇日において、三元派の玄空大卦擇日、三合派の董公選擇日要覽・嫁娶周堂・太陽到山到向擇日法など、擇日に必須の技法をひと目でわかる早見表にし収録しました。風水においては、三元派・玄空飛星の下卦図216局、乾坤國寶(龍門八局水法)の一覧を網羅し、擇日、風水が必要とする時間への要求にも応えました。 2013年に発売された本書(初版)は、読者様からの評価がとても高く、以下のような称賛のコメントを多数いただいています。 ・カラフルで、見やすい。 ・内容も豊富で使いやすい。 ・早わかりで使い勝手がよい。 ・探していたけど、こういう暦に関連した本がなかなか見つけられなかった。 ・筆者の考えや深い知識と経験、熱い思いが込められていることが、ズシッと伝わる。 ・ふんだんに資料が付けられ、読者の学習を後押ししてくださる心づかいがある。 ・誰もが公開しなかった資料を一般販売の書籍で発表されている。 ・価格的には素人には高く感じるかもしれないが、プロからみたら安すぎると言わせる書 籍ではないか。 ・手元に置いても損はない一冊。 ・一般的な万年暦は暦が掲載されているに留まるが、これは違う。 ・あらゆる公式が掲載され、飛星チャートまで載っている。 ・万年暦だけに留まらず、あらゆる情報量が掲載されている。 【増補改訂版】では、これまでに多くの読者様からいただいた改善点や工夫点なども活かし、著者自らも本書を使用するに際して気づいたことなども盛り込みながら、さらにヴァージョンアップしたものが以下の内容でできあがりました。 1 新たに奇門遁甲における時家定局となる六十時一局の「局数」を追加。また、日々の紫白訣である「日紫白」も入り、さまざまな術数家のニーズにも対応いたしました。(九星が追加になりました。) 2「堪輿」の項目に「些子水法」「男女命星早見表」が追加になりました。 3「奇門遁甲」の解説が追加になりました。 4 カバーが紙から、ビニール製本になり、中綴じも強化され、ハードな使用でのページが千切れるのを改善いたしました。 「『万年暦』とは一年だけでなく、長年役立つ暦という意味があります。本万年暦では1924 年から2064 年まで、141 年分の干支暦、旧暦(時憲暦に基づく)を所収し、占術に携わる皆様から長年ご愛顧していただけるようにと丹精を込めて制作いたしました。」 「東アジア圏である、中国、台湾、香港、韓国、日本では、様々な文化や慣習が太陰太陽暦に端を発し、今でも旧暦という呼び名でそれは生き残っています。伝統的な中国のシンボリズムである干支を通じて、暦は干支暦として時間の楔を今でも刻み続けています。このアジア圏に共通の時間概念を一冊の万年暦として世に残す作業に従事できたことを光栄に思います。」 「本万年暦の特徴ですがカラフルで見やすく新暦で並べ直した作り込みとデザインは画期的であり、初学者が旧暦と新暦を混同しないように意図して作り込まれています。そして、万年暦では定番となる様々な術のあんちょこを盛り込んだ言わば付録部分には、術の早見表などをつけました。」 「対応する時間と関係した占術として、四柱推命、断易をはじめとし、擇日に使用する三合派の通書擇日、三元派の玄空大卦擇日における早見表、風水においては玄空飛星の飛星盤などを網羅し、風水で暦を使用する際にも見やすい工夫を凝らし、充実させました。」(本文より)

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 1998年分から公開が始まった、金融政策決定会合の「議事録」等を基に、日本銀行の金融政策策定過程を分析した研究書。 ゼロ金利政策の導入と解除、量的緩和政策の導入と解除、非伝統的な政策手段の採用等、異例の金融政策をとりつづけてきた日本銀行の意思決定の背後では、どのような議論がなされてきたのか。10年後公開ルールに基づいて公表された金融政策決定会合の「議事録」「執行部提出資料」を詳細に読み込んで、当時の日本銀行の金融政策策定がいかに行われたのかというプロセスを詳細に分析する。 量的緩和政策の効果分析ではなく、その決定過程を分析し、今後の金融政策運営へのインプリケーションも提示する。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 尾形光琳の自由でのびやかな画風につよく惹かれてやまなかった江戸の絵師・酒井抱一は、文化12(1815)年6月2日、光琳の百回忌に合わせて遺墨展を催すと、絵を集めるにつれ写しあげ、とうとう百点の絵書を描きあげた。私家版展覧図録として少部数が配布され、のちに後編が刊行された『光琳百図』は、やがて人々の間にひろく光琳を知らしめ、海を越えジャポニズムの旋風を巻き起こしてゆく。出会うことのなかった人と人との私淑と出版をつうじて継がれていった琳派芸術のあり方を物語る、日本史上初の個人画集。全四巻。

-

4.5

-

-『豚のレバーは加熱しろ』完結を記念し、原作イラストを担当する遠坂あさぎ画集が登場! 新たな描き下ろしイラストも含む、約200点を掲載! 『豚のレバーは加熱しろ』文庫収録イラスト・SNS投稿イラスト・フェアイラストほか多数収録。 ここだけの描き下ろしイラストも! 逆井卓馬書き下ろし「豚レバ」短編『水着を見なきゃ帰れない』も掲載。 さらに、『ガーリー・エアフォース』文庫・電撃文庫MAGAZINE収録イラスト・アニメブルーレイジャケットほか、 『電ちゃん』『青ブタ』『ななつま』応援イラストに至るまで収録。 描きおろしイラストのメイキングも掲載した、ファン必携の一冊です!

-

-

-

-ガメラ、復活――。全世界で話題のアニメの公式設定資料集! 「GAMERA -Rebirth-」の膨大な資料がここに集結! 怪獣・キャラクター・美術など詳細な設定を完全網羅。すべての「ガメラ」ファンに捧げます。

-

3.3多くの人は、オークションに出品された有名な絵画の落札額に驚愕したり、困惑したりしたことが少なからずあるはずだ。なぜ人びとは困惑するのか? その根源には、値段が付けられる「プロセス」の不透明さがある。 本書では、アート市場という特殊な交換の場におけるゲームのルール、「意味の交換システム」の存在を明らかにする。そして、経済学的理論モデル、インタビュー、データ分析、さらに参与観察などの社会学的方法を用いて、その特徴を分析していく。 経済学では、商品の値段は単なる値だが、それは芸術家とその作品に「象徴的意味(信頼・名声など)」をもたらすだけでなく、アート市場の根幹をなすものでもあるのだ。 ◆目次 まえがき 序章 イントロダクション――アートの価格は単なる数字ではない―― 1章 アート市場の構造――芸術はいかに商品化されるのか―― 2章 意味の交換――支援と感謝の気持ちを交換する―― 3章 後援者VS便乗者――ギャラリーとオークションはなぜ相容れないのか―― 4章 価格の決定要因――統計分析からみるアートの諸要素と価格の関係性―― 5章 値付けの技術――ディーラーは実際にどのように価格をつけるのか―― 6章 価格の物語――価格はどのように正当化されるのか―― 7章 価格の象徴的意味――価格に込められた意味を読み解く―― 8章 結 論――価格が私たちに語りかけること―― 付録A/インタビュー質問票 付録B/インタビューサンプルの解説 付録C/美術品価格の記録 付録D/美術品価格のマルチレベル分析 参考文献 索引

-

-システム思考×デザイン思考=システミックデザイン ますます複雑化する社会課題・ビジネス課題への新たなデザインアプローチとして注目を集める「システミックデザイン」、その実践のための手引きが本邦初登場です。 地域開発やまちづくり、GXやDXなど、一筋縄ではいかない複雑な問題に、多くの人々を巻き込みながら協働的に取り組む人たちに役立つ一冊。デザイン思考やサービスデザインで培われた実践的手法の数々に、システム思考のエッセンスを取り入れた「システミックデザイン」が、根本的な変化と望ましい未来への移行に導きます。

-

5.0

-

4.3※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 光や色のグラデーションを線で区切る独自の表現スタイルでポップな風景画を描き、1980年代から広告ポスターやカレンダー、雑誌の表紙などで幅広く活躍を続ける鈴木英人。中でも、山下達郎をはじめ数多くの音楽ジャケットを担当、さらに『FM STATION』の表紙と付録のカセットレーベルを長年担当したことで音楽のイメージが定着しています。70年代後半~80年代の日本のポップスが「シティ・ポップ」として全世界で注目されたことで、彼の作品も再び注目を集め、若いファンも増えています。本書は40年を超える鈴木英人の活動キャリアの中から、代表的な作品・仕事を厳選して構成したベストアルバム的な作品集です。 Original Works 1: Cars 2: Seaside 3: Cities 4: Japanese Scenes Commercial Works 1:Record/CD Jacket 2: Magazine 3: Advertising Poster 4: Calender インタビュー

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 地球が生み出した自然の奇跡ともいえるダイヤモンド。無加工=アンカットのダイヤモンドの多様性、ダイヤモンド本来の美しさを一冊に閉じ込めました。品質の見分け方と価値の判断に役立つよう、写真を多数掲載。稀少なアンカットダイヤモンドの世界を堪能できます。巻末には、アンカットダイヤモンドの珍しいコレクションも掲載。※電子書籍に記載の写真の色調は、紙版を基準としております。

-

5.0※この電子書籍は固定レイアウト型で配信されております。固定レイアウト型は文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ■体表から内部構造を読み解いて「迷わず正確に」人体を捉えられる! 有名な美術作品は、解剖学的に正確に表現されており、作品写真と筋肉図を見比べると、体表と内部構造の対応関係がわかります。これにより、人体作品の表面から、内部構造を読み解けるようになります。ページをめくって眺めているうちに、目がどんどん肥えてきます。目を養えば、自分の作品でも内部構造を意識できるようになるのです。 ■第1部 基本のトポグラフィー図と解剖図 第1部は男性モデルを用いた基本解説です。同じ姿勢のトポグラフィー図と解剖図をなるべく見開きで並べてレイアウトしました。カラフルな色分けは、解剖図の境界がわからない初心者でも、筋の範囲が判別できるようにするためです。解剖図では体表から観察できる浅層の筋を表現しました。欧米では浅層の筋肉図のことをエコルシェといいます。それらのエコルシェ図は、模写しやすいように、3色((1)筋の色、(2)筋の境界部を示す暗めの筋の色、(3)腱や靱帯の色)+白黒で描いています。 ■第2部 名画や名彫刻を「解剖」する 第2部は古典作品の解析です。美術解剖学にゆかりのある名作の解析と、その作品写真を並べて配置し、起伏との対応関係を見ながら学んでいきます。解説は最低限におさえ、作品解析に必要なトポグラフィー図と解剖図のページを記載しました。名作と呼ばれる作品は、人体の起伏の破綻がほとんど見られません。人体の起伏が表現できれば、鑑賞者の厳しい審美眼や淘汰にも耐えることができるようになります。 ■第3部 模写で起伏の感覚をつかむための線画集 第1部のトポグラフィー図を鉛筆などの1色で模写するため線画です。これらを模写することで、陰影を描かずとも立体的な起伏を感じる人体を描写できるようになります。

-

4.0本書は、YMOが結成された1978年から「散開」した1983年直後までを第1部、再生を果たした1992年から2021年初頭までを、第2部としている。 第1部は、当時の国内外の資料をあらためて精査した上で、多くの関係の方々を取材して得た証言から構成している。 1970年代末から1980年代初頭の日本にYMOという稀有な存在がどのように誕生し、当時の社会情勢の中でなぜ広く受け入れられ、さらに前例のない形での海外進出を果たすことができたのか。 ぼくはその当時は地方都市に暮らす10代で、遠い外部から憧憬の眼差しで見つめたかつてのYMOの姿を今回あらためて凝視し直したとも言える。 ここでは、1980年代から1990年代にかけて構築され、ほぼ完成されていたYMOに関する「神話」を一度頭から追い出して、フラットな気持ちで事実を追い、情報の確認もしたつもりだ。当時、海外からYMOはどう見えて、どう捉えられていたのかも調べてみた。 第2部の1990年代から現在までは、幸いにも取材者としてYMOとそのメンバーたちに接することが多く、何度かの海外公演にも立ち会うことができた。 その際に得た本人たちの証言や感慨を原稿に多く組み入れることで、この第2部ではメディアなど第三者のフィルターを通したYMOではなく、自分の目で見て、自分の耳で聞いた事実や言葉を中心に内容を組み立てることができたのは僥倖だった。内部ではないが、そこに近い視点からYMOの新しい歴史を追ったつもりだ。 (「はじめに」より) 知られざる新事実も満載 ■はじめに ■第1部 1978‐1983(全13章) ■第2部 1992‐2021(全15章) ■おわりに ■YMO作品リスト ■YMO年譜 ■引用発言出典一覧

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 40数年にわたる西村玲子さんのイラスト、手作り、エッセイの数々を一冊にまとめた本です。 イラストレーターとして始めた初期の仕事から、雑誌や新聞等で発表したイラストやエッセイを選りすぐって紹介しています。 アクセサリーやぬいぐるみ、袋物、パッチワークなどの西村さんが手作りした作品や未発表のイラスト、コラージュなども掲載。 日々の暮らしの中で発見したことや、旅や映画などで感じたことを独自の目線で暮らしに生かす提案をしています。 お気に入りのファッションやおしゃれの提案、子どものイラストも必見です。 人気だったキャラクターの「ロンロンママ」も新たな装いで登場します。 西村玲子さんの創作活動のすべてがわかります。

-

-※この商品は固定レイアウトで作成されています。お使いの端末で無料サンプルをお試しいただいたうえでのご購入をお願いいたします。 ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 調和のとれたプロポーション、外さないデザイン。 美しさは、合理的に導き出せる。 本書は、自然の摂理から導き出された美の法則である黄金比、フィボナッチ数列、フラクタル構造、幾何学的グリッドなどに基づきデザインされた制作事例を多数掲載したビジュアル資料集です。100以上の世界の優れた事例を掲載するとともに、そこに潜む美を裏打ちする比率、グリッドを浮き彫りにしています。グラフィックデザインワークに確かな説得力を与えるための一冊です。

-

-世界的有名店の和菓子レシピを初公開! パリで人気の和菓子店「パティスリーTOMO(Patisserie TOMO)」のレシピを写真集のような素敵なビジュアルで解説。伝統的な和菓子の作り方から、同店を一躍有名にした「創作どら焼き」の秘訣、和のエッセンスを取り入れた洋菓子まで網羅した、実用性も高い一冊です。 《コンテンツの紹介》 【フランス流 和菓子入門】 粒あんの作りかた/こしあんの作りかた/白あんの作りかた/玄米茶サブレ/ほうじ茶サブレ ほか 【伝統的な和菓子】 大福生地の作りかた/ゆず香/生八つ橋/おはぎ/みたらし団子/わらび餅/焼き栗/桜餅/桜練り切り/鉄線/苺大福/洋風おはぎ/トマト羊羹/たい焼き ほか 【どら焼き】 どら焼きの生地/抹茶どら焼き/リコッタゆずどら焼き/どら焼き パリー京都/ババ オ ウイスキー風どら焼き/タルトシトロン風どら焼き/タルトタタン風どら焼き/トロペジェンヌ風どら焼き/苺と黒ゴマのどら焼き/オペラ風どら焼き/どら焼き~リ・オ・レ ほか 【和風フランス菓子】 抹茶のパウンドケーキ/黒ゴマのパウンドケーキ/洋梨と味噌のパウンドケーキ/抹茶のクレームブリュレ/そば茶風ショコラショー/オーツミルク抹茶ラテ ※定価、ページ表記は紙版のものです。一部記事・ 写真・付録は電子版に掲載しない場合があります。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 愛とは? 幸福とは? 死とは? 自然とは? 芸術とは? 文学の主題となる哲学的テーマを、芭蕉、漱石から大江健三郎を通して読む。 【目次より】 愛について 一 愛の可能性 二 愛する苦悩、愛しえぬ苦悩 三 罪と蘇生 青春におけるデカダンスとモラル 一 モラルからデカダンスへ 二 倫理意識と人問失格 三 虚無との対決 四 懐疑と信仰 恋愛と幸福と倫理 一 恋愛と幸福 二 恋愛と倫理の形成 三 恋愛と性の問題 四 愛情の持続と倫理 文学における愛の諸相 一 愛の喪失と性 大江健三郎『われらの時代』 二 性による霊肉合一への試み ロレンス『チャタレイ夫人の恋人』 三 疑似宗教的生と性の純化 三島由紀夫『憂国』 四 芸術に支えられた純愛 高村光太郎『智恵子抄』 五 愛の至福 良寛と貞心尼 自然讃歌 一 自然との対話 二 自然と童心 三 自然のなかの良寛 いのちの泉・読書 一 読書の楽しみ 二 人間の成長と読書 三 短歌の伝統と教養 四 読書による邂逅 死について 一 死について 二 死と詩魂 三 神の創造の極致・人間 四 漱石の自然への道 五 俳聖芭蕉 六 桃の花と霊雲の開悟 戦後派作家の愛の理解の変遷 椎名麟三から大江健三郎まで 一 敗戦への歩み 二 第一次戦後旅文学 椎名、武田、野問 三 第二次戦後脈文学 石原、三島 四 第三次戦後派文学 大江健三郎 人に会う自己に会う 一 川本臥風 二 田辺 元 三 唐木順三 四 橋本 鑑 五 亀井勝一郎 六 西谷啓治 あとがきに代えて(佐々木 徹) 久山 康 1915~1994年。哲学者、宗教学者。関西学院大学元院長、同名誉教授。京都帝国大学文学部哲学科卒。 著書に、『自然と人生』『現代人と宗教』『近代日本の文学と宗教』『落暉にむかいて』『文学における生と死』『四季折りおりの歌 現代の秀句・秀歌の鑑賞』『人間を見る経験』『ヨーロッパ心の旅』『人に会う自己に会う』など、 訳書に、キェルケゴール『愛は多くの罪を掩ふ』キエルケゴール『野の百合・空の鳥』『キエルケゴールの日記』などがある。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。

-

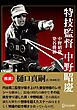

-追悼–––– 特撮のレジェント・中野昭慶。昭和ゴジラシリーズ、『日本沈没』(73)『連合艦隊』(81)など数々の名作を手がけ、昨年(2022年)6月に逝去した稀代の特技監督、その唯一の濃密インタビュー本が、初公開資料を含む増補版として初電子書籍化! 〈樋口真嗣監督・推薦!〉 円谷英二監督が築き上げた東宝特撮のレガシーを継承し、混沌の時代の渦中でその伝統を守り通した男・中野昭慶。その波乱に満ちた畢生の想像を超えたスケールは、まさしく特撮の如き輝きを放っているのだ。 「特撮は、爆発だ!!」 かの円谷英二監督の愛弟子で、昭和ゴジラシリーズ、『日本沈没』(73)『ノストラダムスの大予言』(74)『東京湾炎上』(75)『惑星大戦争』(77)『火の鳥』(78)『二百三高地』(80)『連合艦隊』(81)『幻の湖』(82)『首都消失』(87)など、日本特撮映画史上に輝く名作・話題作を多数手がけた特技監督=中野昭慶。 荒ぶる自然現象をスタジオで再現し、パノラミックなセットを駆使して空間設計を行う独創的な特撮技術、“爆発の中野”と異名をとった爆発シーンの迫力、そして豪快かつ知的な人柄で多くのファンに愛された同監督は、昨年(22年6月)に惜しくも他界されました。その唯一無二のインタビュー本を、初公開資料を含む増補版として初の電子書籍化し、追悼特別刊行。 昭和から平成に手がけた作品群を、1作ごとに濃密インタビュー・解説した名著「特技監督 中野昭慶」(07 年・ワイズ出版、絶版)。それを再編集し、インタビューと中野監督の寄稿を加えた文庫版(14年・同、品薄)。そして今回の電子版は、文庫版をベースにさらに新要素を追加=(1)中野監督所蔵の素材から、これまでモノクロ掲載だった貴重写真類を初のカラー収録(2)初公開のスナップ類も収録(3)染谷勝樹氏による最新書き下ろし「中野演出の周辺と現場」「晩年の中野監督」の2編(4)初収録資料類を増補。 中野監督のご遺族・関係者諸氏、ワイズ出版、共著者・染谷氏の全面的協力を得て、素晴らしき“中野特撮ワールド”を令和の時代に伝承。特撮ファンはもちろん、映画ファン、昭和文化ファンに贈る必読の一冊です! (*=権利等の関係上、電子版では掲載されない写真も一部ございます。あらかじめご了承下さい) ●主な内容=カラー口絵/第1章=生い立ちから青春時代/第2章=東宝入社から助監督時代/第3章=円谷作品回顧録(怪獣とSF/戦記作品/特技監督システム)/第4章=自作を語る/第5章=インタビューを終えて/第6章=文庫化記念インタビュー、寄稿「ゴジラと闘った五人の精鋭」(中野昭慶)/フィルモグラフィー/旧あとがき(染谷・中野)/電子版・巻末増補=新規寄稿「中野演出の周辺と現場」「晩年の中野監督」、中野家の仕事部屋スナップ、22年「偲ぶ会」での印刷物など

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 人間は、他者の強制によらず、自己の自由な選択により行為する。この自由意志論はアリストテレスに現われ、中世アウグスティヌスとトマスにおいて確立されて以降、形を変えながらも近代の思想家に引き継がれ今日までヨーロッパ思想史を貫流してきた。そこでは、自由はすべての人と社会が守るべき絶対的規範として“倫理的力”を持ち、外的行為のみならず個人の内面にまで及んで“政治と非政治の緊張”をもたらす―著者はこの仮説の上に、テクストの歴史的解釈を一つずつ積み重ねることで自由の観念の形成、成熟、変容を具体的に追う。近代が人間を自由にしたとの既成観念を批判し、自由論における中世思想の決定的意味を指摘、その継承と変容として近代思想を探究するとともに現代自由主義の行方をも展望する。従来とは異なるパースペクティヴでヨーロッパ政治思想史を再構成、やわらかな文体で書下ろされた思想史物語。 【目次】 「長崎純心レクチャーズ」について 片岡千鶴子 第一章「自由」の倫理的力──歴史的出自の理論的考察 はじめに 第一節 問題の理由と意図 第二節 仮説と分析枠組 第二章 古代ギリシア・ローマの自由論 第一節 プラトンの「自由」批判 第二節 アリストテレスの政治的自由論と選択意志論 I 政治的自由論 II 選択意志論 第三節 キケロの自由論 第三章 自由意志説の形成と展開 第一節 アウグスティヌス『自由意志について』 [間奏曲1] 自由意志論VS必然論 第二節 トマス『神学大全』の自由意志説と政治論 I 自由意志説 II 政治論 第三節 カリタスと友情(友愛) I カリタスの作用カ II 政治への対抗原理としての友情(友愛) 第四章 自由意志説の継承と変容 序節 〈政治〉の時代としての近代 第一節 倫理説としての自由意志説の継承と変容 I デカルト II ロック [間奏曲2] 「近代自然法」 第二節 自由意志論的基礎の上に立つ契約説政治理論 I スアレス『諸法および立法者としての神について』 II 自由意志論によるロック『統治二論』の読解 第三節 モンテスキューにおける自由意志説と自然法論 第四節 〈能力としての自由〉と〈状態としての自由〉の乖離 I ヒュームの自由論──『道徳・政治・文芸論集』を中心に II ルソーの自由論──「社会契約論」まで 第五節 十九世紀以後の自由論 I ヘーゲル「歴史哲学」──「精神」による自由意志の空洞化 II 〈自由主義〉における自由と国家 あとがき 半澤 孝麿 1933年生まれ。政治学者。東京都立大学名誉教授。東京大学法学部卒業。 著書に、『近代日本のカトリシズム』『ヨーロッパ思想史における「政治」の位相』『ヨーロッパ思想史のなかの自由』『回想のケンブリッジ』 『保守と伝統の政治思想』(共著)など、 訳書に、シェルドン S・ウォーリン『西欧政治思想史(1-5)』ジョン・リース『平等』エドマンド・バーク『バーク著作集 3 フランス革命の省察』ジョン・ダン『政治思想の未来』クェンティン・スキナー『思想史とはなにか――意味とコンテクスト』などがある。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 社会学の泰斗による著作。第1部第3~4章。支配の構造の社会学は、窮極において近代合理主義の解明をめざすウェーバー社会学の核心の一つである。 凡例 目次 〔第一部社会学的範疇論〕 第三章 支配の諸類型 第一節 正当性の妥当 一 支配の定義・条件および種類、正当性 二 正当的支配の三つの純粋型、合理的・伝統的・カリスマ的支配 第二節 官僚制的行政幹部を伴う合法的支配 三 合法的支配、官僚制的行政幹部による純粋型 四 〔続き〕 五 官僚制的=単一支配制的行政 第三節 伝統的支配 六 伝統的支配 七 〔続き〕 七a 長老制、家父長制、家産制 八 〔続き〕 九 身分制的=家産制的支配 九a 伝統的支配と経済 第四節 カリスマ的支配 一〇 カリスマ的支配、その特徴とその共同社会関係 第五節 カリスマの日常化 一一 カリスマの日常化とその影響 一二 〔続き〕 一二a 〔続き〕 第六節 封建制 一二b 封建制、レーエン封建制 一二c プフリュンデ封建制およびその他の封建制 一三 さまざまな支配類型の混合 第七節 カリスマの没支配的な解釈がえ 一四 カリスマの没支配的な解釈がえ 第八節 合議制と権力分割 一五 合議制と権力分割 一六 特殊化された権力分割 一七 政治的権力分割の経済に対する関係 第九節 政党 一八 政党の概念と本質 第一〇節 没支配的な団体行政と代議員行政 一九 没支配的な団体行政と代議員行政 二〇 名望家行政 第一一節 代表制 二一 代表制の本質と諸形式 二二 利益代表者による代表制 第四章 身分と階級 第一節 概念 一 概念 二 営利階級の意義 三 身分状況および身分の概念 付録 戦士身分 戦士身分 訳者あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 ウェーバー,マックス 1864-1920年。西洋近代について考察したドイツの法学者・経済学者・社会学者。代表作は『仕事としての学問』『仕事としての政治』『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』などがある。

-

-

-

4.5都市の繁栄の陰で荒廃する農村。農業だけでは暮らせない人々が出稼ぎにゆき、ほとんど帰らない。老人は残された孫の世話で疲弊し学校教育も衰退した。子供は勉強に将来の展望をみない。わずかな現金収入を求めて出稼ぎに出る日を心待ちにする。著者は故郷の農村に帰り、胸がしめ付けられるような衰退ぶりを綴った。孤絶した留守児童が老婆を殺害強姦。夢はこの世で最も悪いものと自嘲する幼馴染。夫の長期出稼ぎ中に精神を病む妻。「農村が民族の厄介者となり…病理の代名詞となったのはいつからだろう」。希望はないのか。著者は農村社会の伝統にその芽をみる。底辺の声なき人々の声を書きとめようとする知識人のジレンマに、著者も直面する。しかし敢えて自分に最も近い対象を選び、書くことの困難にうろたえる自身の姿を読者に隠さない。こうして紡がれた語りに、農民も都会人も没頭した。第11回華語文学伝媒大賞「年度散文家」賞、2010年度人民文学賞、2010年度新京報文学類好書、第7回文津図書賞、2013年度中国好書受賞。

-

-本書は、熱分析の専門的教科書として定評を得た『熱分析』(神戸博太郎 編、1975年刊)、『新版 熱分析』(神戸博太郎、小澤丈夫 編、1992年刊)、『最新 熱分析』(小澤丈夫、吉田博久 編、2005年刊)の伝統を受け継ぐと同時に、新しい測定技法や解析法を加えて全面的に改訂されたものです。微量試料測定、高速走査、高感度測定、熱イメージングなどの新技術も詳細に解説しています。※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。

-

-※この電子書籍は固定レイアウト型で配信されております。固定レイアウト型は文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 仕事や趣味にすぐ使える。 イメージを形にできる新しい配色の教科書。欲しい配色がすぐに見つかる! ●収録内容 『配色アイデア手帖 日本の美しい色と言葉』 『配色アイデア手帖 世界を彩る色と文化』 日本人が育んだ色と言葉の教養 文化/伝統/四季/風景/現代の日本/二十四節気/七十二候と、 フランス/北欧/ヨーロッパ/東欧/ハワイ・アメリア/アジアなど、 世界中の美しくかわいい、色と文化が詰まった一冊。 さまざまな配色見本が全部で5509選! デザイン/イラスト/写真/ビジネス/プレゼンテーション/ハンドメイド/インテリア/塗り絵/趣味など 色を扱うすべての人が使える! ●この本のポイント ・全217項のテーマと合計5509選の配色 配色見本がたっぷり詰まった完全保存版! ・文章・写真・デザイン・パターン・イラストからイメージが膨らむ。アイデアがひらめく! ・デザインからビジネス、趣味、実用とあらゆる利用シーンですぐに役立つ! ・雑誌を眺めるような感覚で配色が楽しめる。色が大好きな人のための本! ※カバー画像が異なる場合があります。

-

-

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【本電子書籍は固定レイアウトのため7インチ以上の端末での利用を推奨しております。文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。ご購入前に、無料サンプルにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください】 失われた中国の伝統色が甦る! 中国の豊かな色彩文化が詰まった一冊。様々な古典籍から色にまつわる言葉を探し出し、故宮博物院の文化財から色見本を作り出すことで見出された384の伝統色。 ※色名には、CMYK値、RGB値が併載されています。 テレビドラマの美術や工芸作品など、近年、中国では色彩に対する審美眼や関心が高まっています。茜や石榴、翡翠のスカートなど、唐代の詩に詠われたあでやかな女性の服装や清王朝の乾隆時代の華やかな色彩。中国の歴史と文化には多彩な色とイメージがあります。 『爾雅』『説文解字』『康煕字典』などの古典籍にはそれぞれ幅広い色が収録されていますが、現代中国語と古代中国語の違いが大きく、色彩の名称は死語となってしまい、詳しいことは伝わっていません。 歴史書、絵画、歌詞や賦、詩の語句、仏教経典、医学書、小説。さらに天文や建築物、動植物、鉱物、服飾、医薬など幅広い古典籍を渉猟して優美な色彩の言葉を見つけ出し、色名を整理しました。 そして、故宮博物院の文化財から色見本を作り、多彩な美術品や絵画を描いた美しい絵を添えました。文字だけでなく実際の色を感じることができます。二十四節気と七十二候に基づいた構成で、季節の移り変わりを感じながらめぐる384色の伝統色。豊かな色彩の世界と奥深い色彩文化を感じる本です。 〈もくじ〉 春色の節気 夏色の節気 秋色の節気 冬色の節気 中国の伝統色 色見本 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。

-

-〈電子書籍版について〉 本書は固定レイアウト型の電子書籍です。リフロー型と異なりビューア機能が制限されるほか、端末によって見え方が異なります。 【デザイン業界を牽引する20名のトップクリエイター、その一流の仕事】 国内の第一線で活躍する先端のアートディレクター20名が実際に手掛けた仕事において、「オリエンテーションから何を考えたか」「どのようにリサーチしたか」「どう解決したか」、そして「どのように成果物を作り上げていったか」のストーリーを、豊富な図・写真とテキストで解説します。「完成の、その次の展開」や、自身の前進・向上のために普段どのようなインプットを行っているのか、なども紹介しています。さまざまな分野のデザインナラティブを貴重な資料とともに紐解いていく、デザイナー、アートディレクター、すべてのクリエイター必携のデザイン実例集です。 〈執筆アートディレクター〉 池越顕尋(GWG inc.) いのうえよしひろ(Giottographica) 内田喜基(cosmos) 大橋謙譲(CHERRY) 加藤秀幸(grindhouse) 甲谷 一(Happy and Happy) 菊池志帆(Nendesign) 木村浩康(Rhizomatiks / Flowplateaux) 小猿啓太(STUDIO DETAILS Inc.) 柴谷麻以 新村則人(garden) 武田厚志(SOUVENIR DESIGN INC.) 田中雄一郎(QUA DESIGN style) 田渕将吾(S5 Studios) DODO DESIGN 徳田祐司(canaria) 直地はるみ(associe pd) 野間真吾(NOMA Inc.) 花原正基(SOAR NY) 柳 圭一郎(Harajuku DESIGN Inc.)

-

-庵野秀明作品『ふしぎの海のナディア』の公式記録集が30年以上の時を越えて発売。初期の企画書や設定資料、イメージボード、キャラクター設定、メカニック&プロップ設定などを豊富に掲載しました。近年あらたに発見された資料も可能な限り原版から置き換えた収録となっています。

-

-〈電子書籍版について〉 本書は固定レイアウト型の電子書籍です。リフロー型と異なりビューア機能が制限されるほか、端末によって見え方が異なります。 【ブランディングの最強ツール! いま注目のコーポレートフォント、ブランディングフォントのデザイン見本帳】 企業やプロジェクトのブランディングにおいて、イメージ構築のために大きな役割を果たすコーポレートフォントやブランディングフォント。各種ツールやオンスクリーンでの展開など、多様な媒体に対応することがマストな時代、オリジナルフォントを設定することの重要性が増しています。 本書では、フォント、ロゴ、VI、CI、パッケージ、各種ツール、オンスクリーンまで、幅広いブランディングの展開事例を54件掲載、巻頭には佐藤可士和氏のスペシャルインタビューも収録しています。書体選びのコツから文字デザインまで、実力派アートディレクター、フォント会社の仕事が一望できるデザインアーカイブの登場です! 【掲載プロジェクト・アートディレクター一覧】 ・三井物産 ・楽天 ・JOYHON PARK ・新国立美術館/佐藤可士和 ・Kawasaki Type 001/002/カワサキモータース 企画本部 デザイン部 ・ONWARD ・Messages in layers ・ADS/八木秀人 ・Goertek Wayfinding signage ・高尾599ミュージアム/大黒大悟 ・サントリー表示組み用フォントプロジェクト/サントリーホールディングスデザイン部 ・Elegant Wood ・Kanamono Art/内田喜基 ・motta ・THE BEE & THE FARM ・森岡書店/Takram ・TBS ブランディングフォント/TBSテレビ デザインセンター デザイン部 ・JMC コーポレートブランディング ・プラゴ コーポレートブランディング/山崎晴太郎 ・ブリヂストン コーポレートフォントプロジェクト/ブリヂストン コーポレートブランド部門 ・松竹芸能 ・アンスティチュ・フランセ東京/柿木原政広 ・テレ朝UD 角ゴ/テレビ朝日 技術局 コーポレートデザインセンター ・LINE Seed JP/Design Executive Center / LINEヤフー株式会社 ・リーダー電子リブランディング/新村則人 ・さくらインターネット VI/有馬トモユキ ・セプテーニグループ コーポレートデザインリニューアル ・ポコチャ リブランディング/佐々木智也 ・YOSHIDA Co.Branding ・太田市美術館、図書館/平野篤史 ・NSSG ・SPRINAGE/町田宗弘、一橋匠蔵 ・SATO+ARCHITECTS ・1TO2BLDG./荒川 敬 ・LIFULL Font/LIFULL ・OREC/西澤明洋 ・小大建築設計事務所コーポーレートフォント/鈴木哲生 ・国立公園VI ・LESS ・TokyoYard PROJECT/色部義昭 ・SHISEIDO FUTURE UNIVERSITY/資生堂クリエイティブ ・春日台センターセンター&洗濯文化研究所 ・恋する豚研究所/福岡南央子 ・大阪中之島美術館VI計画/大西隆介 ・DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKA/太刀川英輔 ・ユナイテッドアローズ/ユナイテッドアローズ OMO本部 広報PR部 デザイン課 ・YURI HIMURO/minna ・M3E Medical/今市達也 ・NAGASAKI VELCA/アルジュナ ・IL BACARO ALMA ・黒猫庵/高谷 廉 ・KAMOI 100th ANNIV. ・MT ART PROJECT/居山浩二 ・PREMIUM VIEW OF AOMORI/山口慶一郎

-

-

-

-

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 国内先進企業の事例と取り組みが分かる!!人間中心設計(HCD)を導入して、実際に活用している企業の事例を紹介している。どのような場面で、HCDの考え方が活用できるのかが、先進企業の事例から理解できき、HCDとはなにか、企業活動がHCDをとおしてどのように向上できるのかが具体例を通して学ぶ事ができる。ものづくり、サービス、行政に携わる読者には必携の書である。

-

-

-

-

-

-〈電子書籍版について〉 本書は固定レイアウト型の電子書籍です。リフロー型と異なりビューア機能が制限されるほか、端末によって見え方が異なります。 【プロフェッショナルの仕事とその内面に迫るデザインアイデア資料集】 国内の第一線で活躍する先端・気鋭のアートディレクター/デザイナー164名(組)が実際に手掛けた仕事における、「スタートするときに考えたこと」から「完成に至るまでの工程」を掲載。そして、デザイン力を鍛えるために“日々何を考え何を行っているのか”もビジュアルに紹介しています。クリエイティブの内面に迫るデザインストーリーの事例集、そしてデザイン実例の見本帳として、デザイン関係者必携の一冊です。 ■掲載アートディレクター、デザイナー(掲載順) 赤塚桂子/赤沼夏希/新井大輔/粟辻デザイン/伊佐奈月/石川瑞貴/石黒篤史/イシザキミチヒロ/石原絵梨/伊藤裕平/井上 悠/井本善之/岩井 巽/岩永和也/上坊菜々子/氏デザイン/内田喜基/浦口智徳/うろみ/エコノシスデザイン/ゑ藤隆弘/江波戸李生/大内かよ/大久保里美/大橋謙譲/大湊一章/岡崎友則/岡崎智弘/岡本 健/沖田佳奈/小野圭介/尾花大輔/カイシトモヤ/柏木美月/加藤賢策/加藤大翼/加藤秀幸/加藤亮介 / 加藤千洋/甲谷 一/鎌田順也/上山保治/川尻竜一/川谷康久/菅家悠斗/北口直人/木下芳夫/木村幸司/木村浩康/工藤北斗/窪田 新/熊谷彰博/栗崎 洋/黒岩武史/黒丸健一/河野 智/小阪将央/小玉 文/小林誠太/近藤洋一/齋藤拓実/榊原健祐/迫 一成/SEESAW/汐田瀬里菜/市東 基/字と図/柴田沙央里/柴田ハル/清水艦期/清水柾行/白石卓也/白本由佳/新林七也/鈴木信輔/鈴木雄一郎/STUDIO DETAILS INC./すみかずき/関 翔吾/関 善之/関戸貴美子/TYPEFACE/峠田充謙/高木正人/田頭慎太郎/高橋万実子/高橋雄一郎/瀧 亜沙子/武井 衛/竹内佐織/竹林一茂/竹広信吾/太刀川英輔/田中慧子/田中せり/田中 暢/田中雄一郎/田渕将吾/溜 美香/田村有斗/綱川裕一/綱島卓也/鶴沢咲子/デザインとコミュニケーション/10 inc./DODO DESIGN/中臺隆平/南部真有香/西垂水 敦/NEWTONE/庭野広祐/根本高明/野田紗代/乗富 亨/橋本明花/橋本祐治/畑 ユリエ/浜田智子/林 里佳子/Harajuku DESIGN Inc./原条令子/原野賢太郎/樋口裕二/平井秀和/平岡雅之/平野篤史/平野拓也/平野達郎/平山貴仙/藤沢厚輔/藤田佳子/藤田雅臣/藤本大生/古屋貴広/古谷 萌/本間洋史/本間 亮/前田定則/前田高志/増田圭吾/増田啓之/松澤 桂)/松田洋和/松永美春 HAMI/ミウラユウタ/三沢紫乃/水井 翔/三宅宇太郎/宮前 陽/村上雅士/目時綾子/森川 瞬/森田賢吾/矢入幸一/八木秀人/矢嶋大祐/矢野恵司/山口祟多/山崎晴太郎/山下洋平/山之口正和/吉田ナオヤ/RHYTHM INC./Whatever Co./1DAY IDEA

-

-大人気ゲーム「ラストピリオド」から、初の画集が遂に登場! ラストピリオドの世界を彩るキャラクターたちを大ボリュームで収録! 表紙イラストはwhoopin先生描き下ろし! 他にも描き下ろしイラストのメイキングやキャラクターの相関図など、「ラスピリ」の世界を堪能できる、ファン待望の一冊がここに――!! 【紙書籍版についている「シリアルコード」はついておりませんが、 「描きおろしピンナップ」の イラストは収録しております。ご覧になる環境によって、見え方が違う場合があります。ご了承ください】

-

4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 世界的に有名になった今も頑として素性を明かさない謎のアーティスト、バンクシーについて、その素性は謎のままに、彼が語りたいと思っている「ストーリー」を写真とともに深く掘り下げようとする一冊。そのストーリーには反体制、反戦、反資本主義などさまざまなメッセージがこめられ、ブラックユーモアや風刺や遊び心がたっぷり盛られている。

-

-庵野秀明率いるカラーと、ドワンゴが共同で企画した日本アニメ(ーター)見本市は全35話の個性的かつ実験的な作品群を世に送り出し様々な反響を呼びました。 この度その映像の魅力や舞台裏を詰め込んだビジュアルブックシリーズ第0弾! 「西荻窪駅徒歩20分2LDK敷礼2ヶ月ペット不可」は2014年12月に日本アニメ(―ター)見本市公式サイトで配信され、日本屈指のアニメーターたちが集結して制作した傑作です。 作画陣には、本田 雄・前田 真宏をはじめ、安藤雅司・井上俊之・大平晋也・沖浦啓之・橋本晋治・本間 晃・高木麻穂・山井紗也香(敬称略)が名を連ねています。 「いつもの部屋のソファの上で目を覚ましたリカ。ふとした違和感に気付く・・・」 ここから始まる映像はノンストップに動きまくり、今までにない爽快感を感じるアニメーション作品となっています。 本書籍のVol.1では、その職人技をじっくり見ることが出来るよう、制作工程であるレイアウト・背景美術・原画など、貴重な資料を満載した一冊です。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 長く品切れだった人気作『焼き物実践ガイド』を、ビジュアルも一新し新版化! 「やきものとは何か」という根源的な問いから始まり、原料の地学的な説明、基礎原料の解説、焼成のメカニズム、釉薬の特徴など、作陶にあたって知っておきたい知識を紹介。 化学的なアプローチで「やきもの」を説明した、画期的な1冊です。 自分で釉薬の調合をする人には欠かせない三角座標やゼーゲル式の考え方・求め方や、起こりやすいトラブルの原因と防止法、粘土の解コウ、凝コウについてなども、平易な言葉と豊富な図表で解説しています。 索引付き。

-

4.5米国ワシントンDCのスミソニアン博物館群の中に、1923年、米国初の国立美術館として開館したフリーア美術館がある。収蔵作品の目玉は、約2000点の日本美術では、葛飾北斎をはじめとする肉筆浮世絵コレクションと俵屋宗達、尾形光琳を中心とした琳派コレクション。しかし所蔵品は寄贈者の遺言により「アメリカ国民にアジアの文化を紹介して正しい理解を促す」ことを目的に広く公衆に開放するが、外部への貸し出しを禁じ、現在も門外不出。日本人には知る人ぞ知る美術館である。 海外に流出した日本美術の収蔵館として広く知られるのはボストン美術館だろう。同時代のたったひとりの寄贈者のコレクションであるところがフリーア美術館の特徴だ。本書はフリーア美術館協力、コレクションの寄贈者であるチャールズ・ラング・フリーアの初の日本語による評伝である。 南北戦争後の「金ピカ時代」、空前の鉄道建設ブームに乗り巨万の富を築き、世界漫遊旅行に出て日本を訪れ、その後、日本美術の蒐集に没頭する。蒐集期間は日清・日露戦争から第一次世界大戦の間という、日本が列強の仲間入りをした頃。もちろん美を集めるには金が要る。本書の読みどころのひとつは残された記録によって、どれほどの金がどのように動いたかが生々しく記されているところである。明治に日本美術を救ったといわれるフェノロサが商売人として才覚を発揮しているところも興味深い。 益田孝、原三溪ら日本人の数寄者との交流も目を引く。彼らの蒐集品は没後散逸したものも多い。貴重な日本美術コレクションが海の向こうでそのまま1世紀生き残った記録としても、読み応えのある書だ。

-

-※この商品は固定レイアウトで作成されています。お使いの端末で無料サンプルをお試しいただいたうえでのご購入をお願いいたします。 ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ポインティッドペンと呼ばれる先のとがった金属ペンで、流れるような美しい文字が書ける「カッパープレート カリグラフィー」。カリグラフィーの中でも特に人気があるスタイルですが、日本語で読める本格的な解説書は今までにほとんどありませんでした。 本書は、20 年以上、プロのカリグラファーとしてドイツで活躍する筆者が書いたカリグラフィー解説書を日本語に翻訳したものです。カッパープレート カリグラフィーの大文字、小文字、フローリッシュ、バリエーションの書き方が詳しく解説されています。教室で先生から教わるように、良い例・悪い例を比較しながら学ぶことができます。家にいながら本格的で美しいカリグラフィーを楽しめる、お勧めの一冊です。

-

-『あんスタ!』公式ビジュアルファンブックの第3弾が登場! 紅月が表紙を飾る本書には、2017年4月から2018年3月までのビジュアルが詰まっています。 『あんスタ!』3年目に登場したグッズ等のイラストや、ゲーム内イベント・スカウトの★4、★5イラストが大きなサイズで細部まで楽しめます。 そのほか、1万字を超える開発者インタビューなど読み応えたっぷりのページも収録。 272Pの大ボリュームで『あんスタ!』の魅力をあますところなくお届けします!

-

-※この商品は固定レイアウトで作成されています。お使いの端末で無料サンプルをお試しいただいたうえでのご購入をお願いいたします。 ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 問題の解決に代えて、解決のためのプログラムを。 デザインのプロセスこそをデザインすべきだと説いた、スイス派伝説のデザイナー、カール・ゲルストナーの設計方法論。時を超える鮮やかな名著、新訳で復刊。 カール・ゲルストナー(1930-2017)は、体系的、プログラム的な思考をグラフィックデザインとアートに応用し、またそれを言語化した革新者である。 ゲルストナーはグラフィックデザイナーだ。IBM、フォルクスワーゲン、スイス航空などをクライアントに持ち、ヨーロッパで最も成功した広告代理店のひとつ、ゲルストナー+クッター社(後のGGK、ゲルストナー グレディンガー クッター社)の共同経営者であった。同時に、優れた画家(グラフィックアーティスト)でもあった。これらに対する姿勢は共通している。それは、造形の問題に対する個々の解決策を求めるのではなく、解決のためのプログラムをデザインするということだ。 デザイニング・プログラムとは、方法でありアプローチである。個々の問題にはいくつかの解決策があり、ある状況下ではそのうちの一つが最適解となる。解決策を含むプログラムをデザインすること。これは人生の哲学というより、実践に根ざした考察である。それが実際にどのようなものであったかを具体的に解説することが本書のテーマだ。 したがって、現代デザインにおける広義の問題に関心を持つすべての人にとって、非常に実践的な入門書となるはずである。 (1964年の初版を忠実に復刻した本編に、ラース・ミュラーによる解説、永原康史による日本語版解説を付属した)

-

4.0

-

4.0

表示されていない作品があります

セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。

![ラブプラス EVERY 公式アートブック EVERYDAYs [原色コレクション]](https://res.booklive.jp/20032667/001/thumbnail/S.jpg)

![[合本版]配色アイデア手帖 日本の美しい色と言葉+世界を彩る色と文化](https://res.booklive.jp/1288879/001/thumbnail/S.jpg)