スポーツ作品一覧

-

3.8プロレスを語ることは今の時代を語ることである──。ベテランプロレス記者であり社会学講師の顔も併せ持つ斎藤文彦と、世相を独自の視点で斬る「時事芸人」であるプチ鹿島。COVID19の感染拡大により社会全体が混乱し新しいやり方を模索する中、この二人の最強タッグがプロレスを切り口にコロナ時代を読み解くヒントを語りつくす一冊。『KAMINOGE』の人気連載対談シリーズがついに待望の初書籍化!

-

4.0現役生活22年。引退して10年。野球の世界を見続けてきて分かった、勝つために必要なこと、大切なこと。 「駆け引き上手になるには、相手を知ること」、「目標は小さく立てる」等、数々の記録を残し、今もファンに愛され続ける立浪和義がはじめて語る勝負の心得!

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 (財)日本ゴルフ協会が制定した「ゴルフ規則」の最新ルールに準拠した内容を、2019年大改定対応はもちろん、詳しく、わかりやすく解説。ストローク・プレイの個人戦ルールを基本として、実際のラウンドでよく起こりそうな状況186例を選んで詳述。巻末にハンディキャップの算出法/ベットのいろいろ/ヤード・メートル換算表なども収録。

-

4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 アンチ上等! サッカー界の既成概念を「再配合」するレッドブル帝国の正体 衝撃的ともいえるそのスピードと徹底的なチームの献身性――。レッドブル・ザルツブルク、RBライプツィヒなどの背後に君臨するレッドブルグループは世界中のスポーツ界で勢力を伸ばしつつある。一方でピッチ外でも展開されるマーケティングによって利益を得ることに長けた彼らのアンチも少なくない。巨大エナジードリンクメーカーがなぜサッカー界に照準を合わせたのか、アンチも注目せざるを得ないその巧妙かつ革命的な戦略史を辿る。 【構成】 はじめに 序論 「巨大ドリンクメーカー」の歴史 1章 欧州を制圧するレッドブル帝国の野望 始まりの地オーストリア/ライプツィヒの革命/「嫌われ者」として/教授と呼ばれた男/ドイツ最高の智将/困難を友とするアメリカ人 2章 グローバル展開するレッドブルブランド 渡米するレッドブルブランド/NYの伝説となった遅咲きのストライカー/王国ブラジルの穏やかな革命/アフリカ大陸のスカウティング網/「国境なき」レッドブルグループ 3章 レッドブルのエクストリームな戦略 レッドブルグループの育成革新/「学び舎」リーフェリング/ラングニックの「3K」/英国が生んだもう一人のキーマン/ザルツブルクに刻まれたターナーの功績/「スポーツ帝国」の正体/レッドブル対レッドブル 巻末収録 指導者の登竜門としてのレッドブルグループ 結城康平 著者・訳者あとがき

-

-「おいしい」をアップデートしてつくる2050年 ニューヨーク・マンハッタンの星付きレストラン「ブルーヒル」。オバマ元大統領ら美食家が集うその店のエグゼクティブ・シェフだったダン・バーバーは、あるとき「フォアグラ」を辞めた。 環境破壊や人口増加、食品ロスといった世界規模の課題が浮き彫りになった現代は、未来のために“いま何をすべきか”が議論の中心になる。そこで課題になるのが、持続可能性と経済成長の相性だ。加えて日本においては少子高齢化、人口減少(労働力人口の減少)の問題も大きい。 果たしてこの二つは両立できるのか――。 「WIRED CAFE」を筆頭にカフェブームをけん引してきたカフェ・カンパニーの代表取締役社長である楠本修二郎は、そのヒントを「日本の食――おいしい」に見ている。「日本の食は、世界に尊敬されている。その理由は、味がおいしいからだけではない。環境に配慮され、健康的で、何より日本のもつ潜在能力が存分に発揮されているからだ」 「日本の食をつうじて、失われた30年と言われたビジョンなき時代から、豊かな30年後・2050年に向けたビジョンをつくるべきときがきている。そのとき、“おいしい”をアップデートすることでもたらされる『新しい経済』こそが、持続可能で経済成長をもたらす切り札となる」 34の具体的事例から紐解く、日本と世界の現在地。そこから見える、日本が持つ大きな可能性と、新しい価値。「おいしい経済」で豊かな未来(2050年)をつくるための意欲的提言の書。

-

-【ご注意】 ※電子書籍版は、新規作成の電子版専用表紙を使用しておりますが、本文は紙書籍と同じものです。 ※お使いの端末によっては、一部読みづらい場合がございます。 お手持ちの端末で立ち読みファイルをご確認いただくことをお勧めします。 社会人野球の総合情報誌2021年冬の号。 第92回都市対抗野球大会の全31試合、そして第46回社会人野球日本選手権、第45回全日本クラブ野球選手権大会という社会人野球3大大会の結果を、創刊初、すべてカラーグラフでお伝えします。10月のNPBドラフトで指名された社会人選手15名のインタビュー、社会人日本代表特集「シン・日本代表が動き出す」も必見です! ※本書に掲載されている二次元バーコードは、デバイスの機種やアプリの仕様に よっては読み取れない場合もあります。その場合はURLからアクセスしてください。 ※この作品はカラーが含まれます。

-

4.4下馬評を大きく覆し、2年連続最下位からのペナント制覇は、いかに成し遂げられたのか? 逆に、なぜかくも長き暗黒時代が続いたのか? 元番記者が豊富な取材で綴る。1994年の仰木彬監督就任まで遡り、イチロー、がんばろうKOBE、96年日本一、契約金0円選手、球界再編騒動、球団合併、仰木監督の死、暗黒期、2014年の2厘差の2位、スカウト革命、キャンプ地移転、育成強化、2021年の優勝までを圧倒的な筆致で描く。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 男子シングル専門誌『Quadruple Axel』。トップスケーターを密着取材! [スペシャルレポート] 羽生結弦「偉業達成へ、銀盤に祈りを」 [開発秘話] 羽生結弦×ファイテン 「王者を支える最新テクノロジー」 [新連載] 「都築章一郎の言葉」宇都宮直子 [スペシャルレポート] 宇野昌磨「ふたたび、頂をめざして」 [独占インタビュー] 鍵山優真「夢の舞台へ、躍動する18歳」 田中刑事「自分の完成形を求めて」 佐藤 駿「世界へのスタートライン」 友野一希「自分史上、最高の演技を」 山本草太「栄光をつかみ取るまで」 三浦佳生「旋風を巻き起こす」 [スペシャル対談] 三宅星南×本田ルーカス剛史「いざ、シニアの舞台で」 [スペシャルレポート] 村元哉中/髙橋大輔「光射す道へ」 [衣装デザイナー] 原 孟俊「魂のソーラン節」 [スペシャルインタビュー] 小松原美里/小松原 尊「日本への愛を込めて」 三浦璃来/木原龍一「ペア競技に新たな息吹を」 [特別企画] 「氷上を熱くする! 日本男子の精鋭たち」 島田高志郎/山隈太一朗/長谷川一輝 石塚玲雄/森口澄士/須本光希 [好評連載] 鈴木 潤「In my life──文舞両道のすすめ」 [シリーズ] 「個性を磨く振付師の力」#13 小平渓介 [連載完結] 町田 樹「若きスケーターへの手紙」 [大会レポート] 全日本ジュニア選手権/全日本ノービス選手権 [恒例企画] 2021/2022シーズン 日本男子選手名鑑

-

5.0人間力を育む、非・勝利至上主義! 全選手を試合に出場させる 大会前でもみんなが同じ練習を行う 練習時間は短く、あえて9時集合 親の当番や係なし、父母会もなし 野球だけではなく、勉強も両立させる 中学野球の取り組み方がその後の人生を左右する! 著者は、以下のように述べています。 私は、「子供たちに野球の楽しさを教えたい」と思って指導を続けています。だから、うまい選手だけを試合に出すのではなく、すべての選手を試合に出場させる方針でチームを運営しています。大会前であっても、全選手が同じ練習メニューをこなします。こういったことをチーム創設以来、ずっと続けています。その結果として、野球人口を増やすことにちょっとでも貢献できればなおいいと思っています。 本書を記した大きな理由は、全国から恥ずかしい指導者をなくし、たくさんの子供たちに野球というスポーツを心の底から楽しんでほしいからです。そのためには、球児のお子さんを持つ保護者のみなさんの考え方を変えてもらう必要もあるかもしれません。 2008年に4名からスタートした浦和ボーイズが、2021年現在それほど強いチームではないのに、なぜ部員数150名を超える大所帯となったのか。本書を読めば、その理由がおわかりいただけると思います――本文より ■目次 第1章 浦和ボーイズ誕生~楽しくやって何が悪い~ 心臓の病が発覚~野球に救われた命~/最初は部員4人からスタート~楽しくやって何が悪い~/私は落ちこぼれ~自分らしく生きる~ ほか 第2章 私の野球人生は東北高校から始まった~恩師・竹田利秋先生との運命的な出会い~ 2年秋から負け知らずでセンバツに出場/投げるイップスだけでなく、打つイップスも経験/私にとって必要だった「大学時代の失敗」 ほか 第3章 中山流指導論~指導者は選手の見本であれ~ 負けていいじゃないか~負け癖が付く、付かないは指導者次第~/本気で叱る、本気でほめる/根性論はもういらない~日々の生活での継続こそが大切~ ほか 第4章 なぜ浦和ボーイズには選手が集まるのか?~私たちのチーム運営方法~ 父母会はないが、全選手を我が子だと思ってほしい/各学年でチームを組む/行きたい高校に進むには学校の勉強もしっかりと ほか 第5章 どこに進学しても通用する選手になる練習 長時間練習はいらない~選手の体の成長が第一~/正しい投げ方は言葉で説明せず、体で覚えさせる~浦和ボーイズのキャッチボール~ ほか 第6章 これからの中学野球を考える 中学時代は引き出しを増やす時期/指導者こそ、レベルアップしよう~野球は、人生をよくするための手段である~/いいチームを見分けるポイント ほか

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 新日本プロレスのエレガントなファッショニスタ・SANADAファンへ贈るスタイルブック! 新日本プロレスの人気ユニット"ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン"(L・I・J)に所属し、多彩な技や硬派なテクニック、クールなキャラクターで人気を呼ぶプロレスラー・SANADAによる初のスタイルブック。 プロレス界きってのファッショニスタとしても知られる彼がさまざまな衣装を着こなすデート風グラビアや、全身のさまざまな部位を細かく接写・採寸し、肉体美を一部原寸大で楽しめる"大解剖"コーナーなど、撮り下ろし写真もたっぷりと掲載。イケメンレスラーとしても好評を博す彼の、ビジュアル面の魅力が堪能できます。 また、SANADAが大ファンを公言するミュージシャンの難波章浩(Hi-STANDARD/NAMBA69)とのアツい対談や、プロレスのことからパーソナルなことまで根掘り葉掘り聞いた100の質問、L・I・Jメンバーからの証言など、読みものコンテンツも満載。 オシャレな彼の私服&私物やヘアスタイル遍歴、歴代コスチュームなども紹介し、スポーツ誌では見られないSANADAの魅力に迫ります。 最近では"SANAやん"の愛称で親しまれ、SNSではお茶目な一面もたびたびのぞかせているSANADA。みんなが気になる"SANAやん"の知られざる素顔が垣間見える1冊です! チェックワンツー!

-

4.0長期一貫指導で磨かれた技術に裏打ちされた テンポの良いパスワークと華麗なドリブル突破に加え、 攻守の切り替えにおけるハードワークでゴールに迫る 美しいサッカーを築き上げ 2019、2020年度2年連続高校選手権ベスト4進出! 全国屈指の強豪校・帝京長岡高校サッカー部の 選手が育つ環境の作り方とは? 長岡という町にサッカー文化を根付かせ いつかアスレティック・ビルバオのように 第1章 「伝統のパスサッカー」の紀元前 第2章 谷口流×西田流で生まれた帝京長岡スタイル 第3章 新スタイルの申し子、小塚と全国8強へ 第4章 5カ年計画で再出発 第5章 全国4強の谷内田世代は黄金世代にあらず 第6章 JリーガーOBとの思い出 第7章 選手が育つ環境の作り方 第8章 アスレティック・ビルバオのように 第9章 ボールを大事に 西田勝彦(長岡JYFC代表/帝京長岡高校サッカー部ヘッドコーチ) 第10章 帝京長岡の伝統継承 古沢徹(帝京長岡高校サッカー部監督)

-

-「意志あるところに必ず道あり」 個の判断力を磨き、チームのラグビー理解力を高め 2019、2020年度史上9校目の花園連覇達成! 日本代表に名を連ねる数多くの名ラガーマンを輩出し続ける “東の横綱”桐蔭学園ラグビー部の強さの源とは? 第1章 史上9校目の花園連覇達成! 第2章 桐蔭高校ラグビー部の指導者になるまで 第3章 花園連覇の相模台工業を下し、初の花園出場! 第4章 監督となり全国の強豪校へと成長する 第5章 花園の頂点に立てない苦しい時代に学んだこと 第6章 桐蔭学園ラグビー部について 第7章 高校ラグビー、日本ラグビー界への提言 第8章 今後の指導者としてのキャリアについて 【関係者インタビュー】 ◆佐藤健次(55期キャプテン/早稲田大学1年)◆伊藤大祐(54期キャプテン/早稲田大学2年)◆小西泰聖(53期キャプテン/早稲田大学3年)◆金子俊哉(桐蔭学園ラグビー部FWコーチ)◆四宮洋平(31期/元ラグビー日本代表/東京山九フェニックス監督)◆前田励文(桐蔭学園ラグビー部ストレングスコーチ)◆櫻井朋広(40期/元NEC&清水建設/清水建設江東ブルーシャークス採用担当)◆小倉順平(45期/元ラグビー日本代表/横浜キヤノンイーグルス)◆中澤暁雄(桐蔭学園ラグビー部チームドクター)◆堀越康介(48期/ラグビー日本代表/東京サントリーサンゴリアス)◆福本剛(桐蔭学園ラグビー部トレーナー兼コーチ)◆齋藤直人(50期/ラグビー日本代表/東京サントリーサンゴリアス)◆菅原聡(36期/一般社団法人Green innovation代表理事)

-

-日本プロ野球史上最高遊撃手の呼び声が高い坂本勇人。 2021年シーズンで現役15年目を数える。2019年には、メジャー行きを封印して「生涯巨人」を宣言。2021年東京五輪では、実質キャプテン・リーダーとして金メダルをもたらす活躍を見せた。 本書は、坂本のチームを引っ張るリーダー論、スター性、カリスマ性、勝者のメンタリティ、そして15年間のプロ野球人生を徹底分析。レジェンド級の実績や功績に加え、ここ一番の勝負強さをもつ「巨人軍・坂本勇人」を余すところなく語り尽くす。 初の坂本勇人キャリア本。『巨人軍解体新書』著者による、巨人軍シリーズ待望の第2弾。

-

4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 効率的にレベルアップ 登録者数43万人を超える人気YouTubeチャンネル「Tera-You-Golf」のメソッドがこの1冊に! 本書は2021年1月に発行されたEVEN責任編集ムック「YouTuberプロてらゆーの超わかりやすいゴルフレッスン」をアップデートしたものです。 前作で大好評だったわかりやすいレッスンに、新規のコンテンツや新たに撮り下ろしたワンポイント動画を加えることで、よりパワーアップしています。 前作を購入できなかった方はもちろん、お買い上げいただいた方にも満足してもらえる内容となっていますので、皆さんの上達にお役立てください!

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ゴルフレッスン界の風雲児ともいわれている菅原大地プロ。その秘密は、アマチュアに寄り添ったスウィング理論と、わかりやすい教え方にあり、自身のYouTubeチャンネル「DaichiゴルフTV」の登録者数は36万人超(2021年11月時点)を数えるほどの大人気ぶりだ。 菅原プロの目指すスウィングは「力がなくても飛ばせるスウィング」=最大効率(サイコー)スウィング。効率のいいスウィングの実現が飛距離を延すことにつながるという。本書では、そのスウィング・メカニズムをていねいに解説し、ゴルファー人生最大の飛距離を実現する方法を指導する。 本書オリジナルのレッスン動画(二次元コード付)とカラー写真によってビジュアル面も充実、わかりやすいテキストを加えた究極のスウィング・レッスン本である。 菅原大地/著 1989年生まれ。ティーチングプロA級。19歳でゴルフを始め、4年半でA級資格取得。最大の効率でボール飛ばすインパクトを生むスウィングの仕組みを分かりやすく解説し、上達へ導くレッスンで定評がある。

-

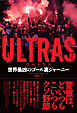

4.0劇的なドラマ、スター選手、華麗なテクニック、そして戦術。 ゴール裏のスタンドには、これらの一般的な目的とは全く異なる理由で、 サッカーの試合に熱狂する人々が膨大に存在する。 それが今日のサブカルチャーを作り上げた「ウルトラス」だ。 彼らは世界中のスタジアムを発煙筒の煙と怒号で満たしてきたが、我々はこの異質なファンのことを何も知らないに等しい――。 【構成】 序文 クロアチア 第一部 ロス・プリメル・インチャ(一人目のサポーター) 第一章 ウルグアイ 熱に浮かされた、患者ゼロ号の原風景 第二章 アルゼンチン ボカ、大統領、マラドーナを操る男 第三章 ブラジル スタジアムにサンバが流れ始めた瞬間 第二部 名もなく、顔もなく 第四章 イタリア カルチョに君臨し続ける闇の皇帝 第五章 セルビア スタジアムから戦場に直行した若者たち 第六章 ギリシャ&マケドニア PAOKの英雄が目指す真のゴールとは 第七章 アルバニア&コソヴォ ドローン事件の首謀者と過ごした日々 第三部 モダンサッカーに抗う 第八章 ウクライナ 民主革命を支えた極右勢力のこれから 第九章 ドイツ イデオロギー闘争としてのブンデスリーガ 第十章 スウェーデン サッカー版「ファイトクラブ」へようこそ 第四部 新たな世界 第一一章 トルコ サッカーを弾圧し、そして利用せよ 第一二章 エジプト&北アフリカ 我が友、アマルが遺した歌と希望 第一三章 インドネシア 絶対に転ぶな。転んだら死ぬぞ 第一四章 米国 新大陸で開花した、ウルトラスの未来 終章 エクストラタイム 分かれた明暗とサッカーの新たな敵

-

4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ベーブ・ルース以来となる投打同時出場の「リアル二刀流」で驚異的な数字を残し、大リーグに大谷フィーバーを巻き起こした2021年。9勝46本塁打の全場面を収録し、歴史的なシーズンを迫力ある写真で振り返ります。

-

-少年野球は、大人野球ではない。 すべては子供たちのため。 【指導者】は、【指示者】や【指摘者】になって、 子供の考える力や可能性を奪ってはいけない。 子供たちがずっと野球を好きであり続けるために、 大人たちがすべきこととは? 著者は、以下のように述べています。 「指導」という言葉には【導く】という漢字が入っています。彼らが掲げた目標に、導いてあげることが本当の指導者の姿です。問題はその導き方です。指導者として、親として、彼らにどのような指導をし、サポートをしていくのか……悩んでいる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか? 私は約20年間、指導者として選手と接してきました。指導というものに常に悩み、選手との距離感に試行錯誤をしている毎日でした。 どうしたら子供たちが自ら考え、動いてくれるようになるのか? どうしたら、いいチーム作りができるのか? 【一生懸命がんばることの大切さや感謝の気持ち】……これらのものを、どうしたら子供たちに感じてもらえるのかを必死に考えました。指導の仕方・チームの作り方……私と同じように悩んでいる方に参考になればと思い、この本を書きました。 指導者の方だけでなく、少年野球に携わるすべての大人に読んでいただきたい一冊です――本文より ■目次 第1章 チーム力~いいチームの作り方~ お父さん監督が注意しなければいけないこと/指導者同士が指導者同志に……/チームに必要な監督力/キャプテンと副キャプテンの決め方/間違えたプラス思考のチーム ほか 第2章 考動力~考える野球とは何か~ わからないことに返事をさせない/『指導者』ではなく『指示者』だった自分/「正論がすべて正しいわけではない/選手への「質問」が「尋問」になっていないか/野球ノートの落とし穴 ほか 第3章 保護者力~指導者と保護者の関係~ 保護者への接し方で大切なこと/保護者の善意がルール化される/お茶当番は必要なのか/お父さんコーチが気をつけねばならないこと/監督交代のクーデター ほか 第4章 指導力~練習での指導~ 声の重要性を知るノーボイスノック/ティーチャーが多いと子供は混乱する/やる気があるのに伸びない選手の原因/「がんばってね」と「がんばっているね」の違い/『口動』では子供から信頼されない ほか 第5章 指導力~試合での指導~ 間違えた勝利『私情』主義/私がノックを左右で打つようになった理由/「先頭フォアボールはダメだぞ」を言わない/失敗する試合前の指導者の一言/指導者に必要な一人ミーティング ほか 終章 感動力~感動エピソードストーリー~ エピソード210年以上毎日ティーを上げ続けてくれた父/エピソード5野球の上手い下手より大切なもの ほか

-

-昭和を代表する空手家の波乱に満ちた生涯! 人生を空手に捧げた人物・長嶺将真。小学生の時に出会い、商業学校時代には「三度の飯より好き」になった空手。その後、兵士として中国に行き、帰国後は警察官に。沖縄戦をくぐり抜け、松林流を立ち上げる。那覇市議となった後には、実業家に転身……。そして、1975年に『沖縄の空手道』を刊行し、長嶺は沖縄空手の伝説になった!! 沖縄空手の伝説となった長嶺の生涯を追うと、そこには戦後沖縄の歴史が刻まれていた。著者初の本格ノンフィクション作品。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ★ この一冊で「勝つ」走りが身につく! ★ フォームから種目ごとの戦術、強化法まで。 ★ 最高のパフォーマンスを発揮する秘訣が凝縮! ◆◇◆ 本書について ◆◇◆ 陸上競技の「中長距離」といっても距離や種目はさまざま。 まずは中学校・高校で競技として実施されている種目をチェックしましょう。 そのなかで自分が持つ能力やスキル、 適した距離を考慮して練習を積んでいくことが大切です。 本書では中長距離で速く走るためのフォームづくり、 戦術、トレーニングなどを解説しています。 ◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆ ☆ PART1 記録保持者がアドバイス 中長距離で速く走るコツ * 成長を続け『世界』に挑戦する * 強い軸とぶれない身体をつくる * 故障をせず、継続して練習する * 柔らかい路面や不整地を積極的に走る ・・・など ☆ PART2 中長距離のフォーム作り * 効率の良いフォームを身につける * 正しい立ち姿勢をつくる * 重心移動とテンポを意識して歩く * フォームからムダな動きを省く ・・・など ☆ PART3 中長距離のレースでの駆け引き * レースの流れを理解する * ラストのスピード勝負を制する… * イーブンペースでレースを進める * レース前半のオーバーペースを避ける ・・・など ☆ PART4 中長距離のトレーニング * トレーニングの原則を知りレベルアップする * 軽い走りで筋温をあげる * 自分にあったペースで走る 種目に適したインターバルをとる ・・・など ☆ PART5 パフォーマンスを発揮するためのコンディショニング * コンディショニングを習慣づける * 食習慣を見直し、栄養バランスを整える * 日々の食生活を改善する * 超回復を利用して能力を向上させる ・・・など ※ 本書は2017年発行の 『トラック走を極める! 陸上競技 中距離走』 を「新版」として発行するにあたり、 内容を確認し一部必要な修正を行ったものです。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ★ トップスケーターによる 詳しい解説と華麗な実演で 上達のポイントを徹底分析。 ★ ベーシックからディフィカルトまでの 各ポジションからバリエーション、加点につなぐ要素まで。 ★ 氷上にさらに美しく巧みな 「華」を咲かせる! ◆◇◆ 監修者からのコメント ◆◇◆ 私がスピンに取り組むきっかけをくれたのは、 リレハンメル五輪で女子シングルの金メダルに 輝いたオクサナ・バイウル選手でした。 彼女の「白鳥の湖(黒鳥)」でのドーナツスピンが 白鳥のように見え 「私も鳥になって回りたい」と感じ、 あらゆるスピンの練習をはじめたことを 覚えています。 スピンの上手な選手は必ず会場を 沸かせることができます。 もちろん加点ももらえますから、 結果的に大会での評価につながります。 何よりスピンは、練習した分だけ 結果につながります。 ジャンプを苦手としていた私にとっては、 スピンの技術は大きな武器になりました。 フィギュアスケートをはじめたばかりの方も、 世界のトップを目指して日々厳しい練習を繰り返している方も、 さまざまいらっしゃると思います。 この1冊が、スピンの技術を向上させ、 いつか「自分の強み」となる、 その一歩になることを願っています。 中野 友加里 ◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆ ☆Part1 スピン上達のポイント * スピンを練習する目的 * 柔軟性 * 3つのスピンの徹底 ・・・など ☆Part2 基本のスピン * 両足スピン * アップライトスピン * シットスピン ・・・など ☆Part3 スピンのバリエーション * アップライトスピンからのバリエーション * バックスクラッチ * レイバックスピン ・・・など ☆Part4 柔軟性を高めるストレッチ * ストレッチの重要性 * 前屈 * 開脚して側屈 ・・・など

-

3.31985年、バース・掛布・岡田の強力打線が原動力となり、初の日本一となった阪神タイガース。しかし、これを最後に頂点の座から遠ざかり、2006年以降はリーグ優勝もない。この長い不振は、「ミスター・タイガース」と呼ばれた藤村、田淵、掛布に続く「不動の四番」が現れないことに一因がある。一方の巨人は大補強を行いながらも、四番は原、松井、阿部、岡本ら生え抜き中心だ。なぜ阪神では四番が育たないのか? 自身の経験や歴代強打者との比較、ライバル巨人との関係性を通して四番打者について論じるとともに、タイガース復活への道標を示す。 【もくじ】 第1章 なぜ優勝できなかったのか ●阪神とヤクルトの明暗を分けた打線 ●サンズ失速の原因 ●佐藤輝明を二軍に落とす必要はあったのか ●幻となったスアレスのMVP ●磨きがかかった走塁、課題は守備力 ●四番・大山悠輔に期待すること ●名門復活に「不動の四番の育成」は不可欠 ほか 第2章 四番打者とは何か ●エースと四番のライバル対決……村山VS長嶋/江夏VS王 ●江川卓のウイニングショット ●失われた「打たれる美学」 ●「四番・掛布」のまま引退したかった ●1985年の日本一と「四番の犠牲」 ●セ・リーグ四番は岡本・村上・鈴木に合格点 ●中西太・村上宗隆の2年目を比較する ほか 第3章 ミスター・タイガースの条件 ●ミスター・タイガースの系譜……藤村富美男/村山実/田淵幸一 ●ミスター・タイガースの条件 1・孤高に耐えうる精神力を持っていること 2・タイトルを複数回獲得していること 3・試合に出続けていること 4・相手チームの四番とエースからリスペクトされること 5・チームリーダーとして優勝を経験していること ●阪神タイガースの歴代ベストナイン ●ひとりに強くなれ ●悔いなく辞めるために ほか 第4章 ライバル巨人とタイガース ●江川とのトレードで入団した小林繁さんの言葉 ●巨人は本当にライバルなのか ●1986年、連覇を逃した責任 ●チームの巨人、個の阪神 ●阪神ドラフト上位の打者は育っているか ●巨人・岡本和真が体現する新たな四番打者像 ●阪神・大山悠輔が四番を打つ意味 ほか 第5章 佐藤輝明は「5代目ミスター・タイガース」になれるか ●傑出した修正力と対応力 ●グリップを下げ、小指をかけてレベルに振れる ●強烈だった「四番初試合満塁弾」と「1試合3発」 ●6回・3打席目にホームランが集中する理由 ●大谷翔平が強化した「押し込む力」 ●三振を減らして「四球+安打=200」をめざせ ●バースのように三冠王を獲れる ほか

-

3.7スポーツは公正にして公平な監視下での争い。勝ちと負けしかないその世界で、常に勝ち続ける者たちがいる。では勝者と敗者の境界線は、どこでどのように引かれるのか? 「勝っているときこそ選手を代える」「教えないことこそ指導」など、逆説的な言葉にこそ勝者の真理はある。逆に敗者が口にする言葉とは、「時期尚早」「前例がない」「あいつはおれが育てた」……。著者は言う。こうした思考の違いは、Jリーグ理念に基づくサッカー日本代表の成長と、それと対照的なプロ野球の人気衰退にも関係している、と。本書では、野茂、イチロー、長谷川滋利やトルシエ、森祇晶、三原脩など一流の選手・指導者と日本シリーズON対決などの名勝負の分析を通して、強い組織と強い個人の作り方を提示する。著者はNHK「サンデースポーツ」他で、人気上昇中のスポーツジャーナリスト。本書はその著者初の書き下ろしである。スポーツの名将・名選手に学ぶ「勝つ!」思考。

-

3.8※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 サッカーは広いピッチを22人もの選手が絶え間なく動き回る、複雑なスポーツです。 味方同士が連動してプレーするためには、チームとして動き方の共通認識が必要ですが、その土台となるのがシステムです。 サッカーの長い歴史において、さまざまなシステムが試され、その最善形を探す実験が続けられてきました。現代では3-1-4-2のような固定システムはもちろん、アシンメトリーなシステムや、攻撃と守備で異なるシステムを採用する可変システムなど、チームによって多種多様なシステムが採用されています。 本書では現代サッカーに見られるあらゆるシステムを4つの基本形とその派生形としてわかりやすく解説しています。一見複雑に見えるシステムも、基本を抑えることでぐっと理解しやすくなるのです。また、Jリーグの各クラブチームがどのシステムを採用しているかも随所に記載しています。 あなたがサッカーの指導者の方や選手の方であれば、自分のチームのシステムだけではなく、相手チームのシステムの特徴、メリット、デメリットを理解することで、有効な戦い方がおのずと見えてきます。 あなたがサッカーファンであれば、ボールの動きを追うだけではなく、ボールに関係ない選手たちがどのようなポジションを取っているか、どのような攻撃、どのような守備をしようとしているのか、そういったことがわかることで、観戦の楽しさは何倍にも膨れ上がるでしょう。 本書で現代サッカーのシステムを深く理解して、サッカーで勝つために、あるいはより楽しく観戦するためにぜひ役立ててください。 Part 1 システムの考え方と重要性 Part 2 4-4-2 2ボランチシステムの特徴とバリエーション Part 3 4-3-3 1ボランチシステムの特徴とバリエーション Part 4 3-4-3 2ボランチシステムの特徴とバリエーション Part 5 3-5-2 1ボランチシステムの特徴とバリエーション Part 6 システムの実践 Part 7 特殊系システム Part 8 セットプレーのシステム

-

-組織の中で個を生かす 京都橘イズム ボールを保持しながら 攻守にイニシアチブを握るサッカーで 全国高校サッカー選手権2012年準優勝、2013年ベスト4 インターハイ2019年ベスト4進出! “同じやるなら楽しく”をモットーに京都橘高校サッカー部を 全国有数の強豪校へと育てた指揮官のチームマネジメント術。 選手たちを大人にすることが「目的」で 試合に勝つ、全国で優勝するのは「目標」。 仙頭啓矢、小屋松知哉、岩崎悠人(ともにサガン鳥栖) 河合秀人(松本山雅)、中野克哉(京都サンガ) 西野太陽(徳島ヴォルティス)、木原励(浦和レッズ)… 2001年の創部から20年でプロへ10人輩出! 第1章 京都橘からプロ入りした10人 第2章 選手権で旋風を巻き起こす 第3章 全国常連へと成長 第4章 サッカーと日本舞踊をの両立 第5章 指導者人生の始まり 第6章 タチバナスタイル 第7章 特別対談 岩崎悠人(サガン鳥栖) 「米澤先生が事あるごとに意識を上げてくれる言葉をかけてくれていた高校時代は、毎日が刺激的でした」 仙頭啓矢(サガン鳥栖)×小屋松知哉(サガン鳥栖) 「高校時代は人として、サッカー選手として、どうあるべきかを学ぶことが出来た」(仙頭) 「橘に行ったから、プロになれたし、いまでもプロとして生き残れていると思う」(小屋松) 中村順(大宮アルディージャアカデミーダイレクター) 「選手権優勝を目指すと同時に、日本代表で活躍するような選手の輩出を目指してほしい」

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 日本古来の舞から生まれた、心身を美しく健康にする「心体想」 スペシャル対談:やまとふみこ VS 原田あつ子 ■企画概要 やまとふみこさんが考案した「心体想」のテキストブック 和のエクササイズである「心体想」は、日本舞踊をする気持ちになって、身体すべてに意識して心穏やかにゆっくり静かに動くことで、心と身体が一体となり自身の重心を知り軸のぶれない心と体をつくり出してくれるでしょう! 手順は、イラスト付きで丁寧な解説付き。 「心体想」の応用エクササイズとして、原田あつ子によるリフティング紹介。 やまと ふみこ (かなさき流やまと舞主・心体想考案者) 九歳より歌舞伎舞踊・古典舞踊の本流である尾上流初代尾上菊之丞師の下で研鑽を積み師亡き後、独立。以来、東京国立大劇場・大阪歌舞伎座・和歌山文化会館大ホールでのリサイタルに加え海外公演も多数開催。故郷和歌山にゆかりのある“京鹿子娘道成寺”に度々取り組み、人間国宝 中村雀右衛門丈に指導を仰ぐ。その後、全国一ノ宮百八ヶ所で舞行脚を続け、四年間で踏破、舞の原点を探る。現在も全国の神社で舞奉納を継続。国内外で日本の文化、やまと心の伝承に努める。 原田あつ子 (和の心・和のエクササイズ考案者) 日本でホリプロ所属後、 フリーダムネットワーク社を設立。 日本のエア第一号のエアロビクスインストラクター。 エアロビクス フィットネスの普及に大きく貢献する。 2015 年一般社団法人 Life of life 協会を設立。 顏から足にいたるまでの Lifeエクササイズを創案。 40 年体に関わって気づいたのは、「心ありきで、体が結果」。 陰陽六行を学び、 現在は「和の心」として日本人としての心の在り方、和のエクササイズとして呼吸・体幹・遠心力・旋回 (重力の応用) を取り入れ、簡単で速攻効果のある運動を提供している。 ■発行・発売 発行:株式会社ヴァンタス 発売:株式会社Sweet Thick Omelet ○監修:やまとふみこ(心体想・考案者) ○編集長:春山雅昭 〇編集ライター:佐伯明子 ○デザイン・レイアウト・イラスト:成田由美 ○撮影:岩村紗希 〇企画:株式会社UZUME(田中順子)

-

4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 最高のパフォーマンスを生む 真の“気持ち良い動き”とは? 言葉を介さずに自己の内面を表現し他者と共有するマイムアーティストである著者が、アートマイムの探求から辿り着い た「感情=身体」のコントロールで、誰もが眠っていた運動センスを開花できる。 感情は、私たちの“外”にあった! 動物的な意味での人間になる! エモーショナル・ボディワークを公開! スポーツ、ダンス、演技、武術…etc. すべての動作を高める一冊!

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 泳げないなら―― バタフライから始めなさい! 実はバタフライは四泳法で一番簡単な泳ぎ方なんです。 手で「かかない」。 足で「けらない」。 だから「疲れない」。 プールで練習しなくても「泳ぎ方」が マスターできる! ? 海外でも大注目、驚異の成果を上げている バタフライ学習メソッドがついに公開。 閲覧数世界1位、990万回再生 「世界で最も美しいクロール」 (The Most Graceful Freestyle Swimming by Shinji Takeuchi) の泳者が教える、「水泳のコツ」とは。 ◎かかない→腕の力も肩の柔らかさもいりません。 ◎けらない→ドルフィンキックの練習は必要ないです。 ◎疲れない→ほぼ大半はイルカのように「滑る」泳ぎです。

-

-社長になった球児たち! 高校3年間の努力と工夫、 怪我と忍耐、挫折と栄光… そのすべてが今に活きている。 現在社長として活躍する元球児たち14名が、 高校野球での学びを語る! 著者は、以下のように述べています。 本書では、高校野球を経験し、その後「社長業」に就いた14名の元球児たちに取材を行い、グラウンドで培った3年間の経験が、現在にどのように活かされているのかお話を伺いました。企業のトップとして社員をまとめ、大きな責任を背負って日々戦っている社長たちですが、その土台となっているのは高校野球の経験だと、みな断言されてます。 なぜきつい練習に耐えるのか、なぜチームワークを良くするのか、なぜ勝利を目指すのか。彼らの言葉から、高校野球において学ぶことが社会に出ても生きてくるということが感じられます。 この作品では、裸一貫から事業を立ち上げて会社を成長させていった社長から、立身出世して企業のトップに上り詰めた社長まで、様々な社長のストーリーも紹介しています。野球という共通点の中から、社長業の素晴らしさも認識してもらい、「社長」の道を志す野球経験者が一人でも多く誕生してくれることを祈っています――本文より ■目次 第1章 株式会社スポーツバックス・澤井芳信社長(京都成章OB) 第2章 株式会社Gree・町田友潤社長(常葉菊川OB) 第3章 ふじ清・清水孝悦社長(PL学園OB) 第4章 東京ガスケミカル株式会社・阿久根謙司常務(早稲田実業OB) 第5章 株式会社ケイコンテンツ・平山勝雄社長(大阪府立高津OB) 第6章 株式会社l'unipue・小杉陽太社長(二松学舎大附OB) 第7章 株式会社L.M.K・岡本篤志代表取締役(三重県・海星OB) 第8章 株式会社ライジングユニオン・豊留恵社長(大阪桐蔭OB) 第9章 株式会社J-LIFE CREATION・福田潤社長(長野県立松本深志OB) 第10章 株式会社ハウジング重兵衛・菅谷重貴社長(千葉県立佐原OB) 第11章 株式会社ENERGIZE-GROUP・生嶋健太社長(兵庫県立姫路東OB) 第12章 ブレイクスルーパートナー税理士法人・阿部慎史代表(早稲田実業OB) 第13章 新灯印刷株式会社・後尾和男社長(岩倉OB) 特別章 株式会社ESSPRIDE・西川世一社長(中京大中京OB)

-

4.5センターバックを見れば、サッカーがわかる。 従来の価値観をひっくり返す、目からウロコの、超画期的戦術論! 風間八宏が「初めて」自身の戦術論を開陳! ・「場所を攻撃するな。人を攻撃しろ」 ・センターバックを攻撃する4つの方法 ・世界最高のCFレバンドフスキの駆け引き ・ビルドアップのポイントは、相手を「囲む」こと ・「狭い箱」で囲むバルセロナと、「大きい箱」で囲むリバプールの違い ・バイエルンの必勝法は「大きな円」 ・メッシはなぜ、試合中に「歩いている」のか ・守備の原則は「止まる・狙う・奪う」

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 YouTube動画「MITSUHASHI TV」が大人気の著者は、自身のスイング・メソッド「うねりスイング」で数多くのゴルファーの支持を得ている。本書は、「スイングを直線イメージでとらえると、スイングは簡単になる」という著者のメソッドの習得過程をマンガで紹介。アマチュアゴルファーを対象に、アドレス、グリップ、スイング方法などのうねりスイングの基本をはじめ、飛距離の出し方、ミスショットの修正法などもレッスンしている。写真では伝わりにくい、スイング時の体の細かな動きまでをマンガでわかりやすく描いているので、上達に役立つこと必至。さらに写真を使用したレッスン記事を加え、より一層内容が充実した一冊となっている。 三觜喜一/著 1974 年生まれ。日本プロゴルフ協会認定ティーチングプロA級。2014年日本プロゴルフ協会ティーチングプロアワード功労賞受賞。大人気のYoutube動画をはじめ、わかりやすいレッスンで定評がある。

-

-今こそバイクだ! バイクに乗れ! 登録者数約40万人を誇る大人気バイク系YouTuber、ホワイトベース・二宮祥平が解説するバイクの楽しみ方! バイクの楽しみ方、買い方、そして基本メンテナンス…バイクはいつだってぼくらを楽しませてくれる! バイクを維持する上での基本、免許取得のコツ、費用や乗り方など、初心者からベテランまで気になる内容をバイク系Youtuber・二宮祥平が語り倒します!

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 YouTubeの超人気レッスン、「DaichiゴルフTV」の第2弾・アプローチ編! 菅原大地プロのいう理想のアプローチとは、「もっとも失敗しないアプローチ」。トップを打ってグリーンを大きく越えてしまうミスショットをしないために、トップをあえて狙って振ります。クラブのリーディングエッジをボールの赤道の少し下に当て、低い球を心がけることで、想定内の転がしが実現できます。また、どうしてもボールを高く上げたい場合は、今度はあえてダフらせます。クラブのソールを地面に当てにいく打ち方をすることで、絶対にトップをしない打ち方をします。つまり、従来の「ピタッと寄せる」「誰でもピンベタ!」という非現実的な目標を目指すのではなく、「もっとも失敗しない」で想定外のムダ球をとことん減らす、というのがサイコーアプローチのコンセプトです。本書では、上達のための練習ドリルも多数紹介。さらにオリジナルレッスン動画のQRコード付きです。

-

-飛距離アップは力じゃない!スイングの仕組み、道具選び、メンタルの三位一体で効率よく飛ばす、何歳からでもはじめられるメソッド。青木瀬令奈の飛距離を伸ばし優勝に導いた絶対成功法則。

-

4.6※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 この本は、フットボールスタイリストの著者が世界のトップレベルのサッカー指導に関わる中で得た体験と経験を紹介する本です。1章、3~6章では21の考え方、2章では14の動き(写真解説)を紹介することで、35の個とチームが強くなる方法を解説しています。鬼木理論の特徴は、プレーイメージを大切にする独自のワードセンスと、動作よりも意識を重視する指導方法です。本書では、できるだけ多くの人に伝わるようイラストで解説しました。

-

-高校野球は、 2年半でいくら必要なのか? 中京大中京、常総学院、履正社、 東海大菅生、二松学舎、健大高崎ほか、 全国的な強豪から一般の公立まで、 約100校に取材を敢行。 一体どの高校が どのくらいお金がかかるのか? 現場の本音にも迫る! 著者は、以下のように述べています。 かつて、それぞれの学校の部費や部活動としての運営に関するお金の動きをいろいろ調べた。実際に高校野球では、これだけのお金がかかるのだということもある程度は把握している。ただ、それから10年近い歳月が流れて、当然のことながらその事情も時代の流れとともに変化が生じてきている。 多くの学校では、宿泊を伴う県外遠征を年に何度か行うところもある。学校によっては長期休暇を利用して、強化合宿として遠方へ出向いていくというケースも少なくない。それは、当然のことながら金銭の絡むことである。 さらに近年は一層、保護者と野球部との関係性も、より深くなってきているのではないかということも感じる。それは、そのまま密接に、それぞれの家庭の経済事情にも関わってくることになっていくのである。 そして、現場としてはどんな苦労をしているのか。本書はさまざまな角度から、現場の声も拾いながら、令和時代の高校野球の経済事情や社会事情を探ってみようというものである――本文より ■目次 序章 新時代の高校野球に試練を見舞った新型コロナウイルス ・コロナ禍で見出された経済的側面の考え方の一つ ほか 第1章 具体的に、高校野球では何にどれだけお金がかかるのか ・高校野球を始める時、一式揃えたらいくらになる ほか 第2章 高校野球を取り巻く、具体的なお金の動き ・具体的に、全国強豪校の経済事情を聞いてみた ほか 第3章 甲子園出場での経済事情とその背景 ・甲子園出場が決まると、どれだけの経費負担が生じるのか ほか 第4章 経済事情だけではない、高校野球の社会事情 ・保護者会も、高校野球を側面から支える大切な組織 ほか 終章 現場からの本音 ・名門校、常連校のケースは、また事情が異なってくるのか ほか

-

-高校部活とユースを知る、元Jリーグ監督 他に類を見ない異色の経歴の持ち主・吉永一明の指導論とは? 「選手たちの未来を担う重責が課せられている指導者ほど 夢のある素晴らしい仕事はない。」 三菱養和を皮切りに、Jアカデミーの育成指導に携わり、 山梨学院高校ではヘッドコーチで選手権初出場発優勝に貢献。 その後監督として白崎凌兵(サガン鳥栖)、前田大然(横浜F・マリノス)、渡辺剛(FC東京)ら14人のJリーガーを輩出。 シンガポールでの監督時代は2年連続国内タイトル独占、 2019年アルビレックス新潟のトップチームを指揮し、ふたたび海外へ。 人跡未踏のキャリアで築いてきたオールラウンドな指導哲学に迫る! 指導者は自分が主役になってはいけない。 選手がどう感じ、どう思い、どうしたいのか それを受け止めて、目標に近づけていくことが役目。 第1章 オールラウンダーとして無駄はひとつもない 様々な経験をしてきた強み しっかり勝ち切れる個を育てる 第2章 サッカー界に貢献したい 将来の目標が定まった高校時代 現役を続けながら指導経験スタート 第3章 草創期のJリーグとS級取得 故郷・福岡でゼロからの出発 努力を続けられる才能を持った岡崎慎司 第4章 選手権優勝も経験した山梨学院時代 指導・分析から運営まで全てを一人で 選手の可能性を決めつけすぎない 第5章 シンガポールでの挑戦 やりたいサッカーの実現に向けて 未知の国での冒険 第6章 豊富な経験とともに新潟へ Jアカデミーと高体連 シーズン途中で引き継ぐ難しさ 第7章 サッカー界の未来 真のサッカー大国になるため 「チームより個を育てる」考え方 第8章 関係者インタビュー 高田哲也(サンフレッチェ広島ユース監督) 「吉永さんを見て来て、トップも育成もできてしまう人なんだな、と感心しました」 白崎凌兵(サガン鳥栖) 「また監督と一緒にやれる日が来れば最高だな、と思っています」

-

5.0今日食べたものが明日の身体を作る。結果を出すために、何を選び、どう食べるか? 「オリンピック3大会出場」の著者が、自身の経験と様々な競技のオリンピアンの証言をまとめた最強の食事術。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 コロナ禍でコースに出るプレー人口が減ったゴルフですが、打ちっぱなしは多くの人でにぎわい、比較的密を避けられるスポーツとしてまたコースに人が戻ってきています。新たに始める人や再びクラブを握る人も。そんな初級者、シニアゴルファー向けに、楽に時間もお金もかけずにスコアアップを目指せる「裏技」を紹介。ゴルフ脳を鍛える座学から、スタンスやスイングを簡単に矯正する実践ワザまで、A級ティーチングプロが徹底レッスンします。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 オリンピックや世界選手権のメダリストから注目のニューフェイス、話題のライジングスターまで、国内外の男子シングル、女子シングル、ペア、アイスダンスで活躍する総勢198人(組)の選手を紹介。オリンピック・シーズンの観戦に必携のフィギュアスケート選手名鑑です。 羽生結弦/宇野昌磨/鍵山優真/田中刑事/佐藤駿/友野一希/島田高志郎/紀平梨花/坂本花織/宮原知子/三原舞依/樋口新葉/松生理乃/河辺愛菜/三浦璃来&木原龍一/小松原美里&小松原尊/村元哉中&高橋大輔/ネイサン・チェン/アンナ・シェルバコワ/ミーシナ&ガリャモフ/シニツィナ&カツァラポフ ほか ※本コンテンツは「フィギュアスケート2021-2022シーズンガイド」(ダンスマガジン12月号別冊、2021年11月18日新書館刊)掲載の『注目スケーター選手名鑑2021-2022』を元に制作しました。 ※コンピューターの漢字表示制限により、一部の漢字をひらがな等で表記している場合があります。高橋大輔の“高”は“はしごだか”です。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 新機能搭載のギアで最高のファーストシュプールを!! 2021/22 シーズンの最新マテリアル800 アイテム掲載。 ニューモデルリポートは、スキーヤーによるコメントと滑りが動画で見られます。 厳選スキーエリアガイドも掲載。22シーズン、冬の情報ならこの1冊! ■2022年2月開催の中国・北京冬季五輪情報 ■ニューモデルスキー:岡部哲也、井山敬介、吉岡大輔、丸山貴雄、武田竜その他デモンストレーターの滑りとコメントを動画で掲載 ■厳選スキーエリア情報とスキルアップのための技術解説も同時掲載 ■別冊付録『siker親子版 2022』 キッズ・ジュニアセレクションを紹介 ※別冊付録『skier親子版 2022』は巻末に掲載しています。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ★ 全国大会優勝クラブに学ぶ ライバルと差がつく必勝ポイント! ★ 実戦で活きるワンランク上のスキルから 実力アップに効果的なトレーニングまで。 ★ 様々なストロークの狙い&威力を高める。 ★ コート全面に対応できるアジリティを鍛える。 ★ 駆け引きに勝つ柔軟な思考と判断力を養う。 ◆◇◆ 監修者からのコメント ◆◇◆ 東京オリンピックが終わり、 改めてバドミントンのジュニア育成が注目を集めています。 今回のオリンピックで史上初のミックスダブルスで 銅メダルを獲得した「渡辺・東野」ペアをはじめとする オリンピアンたちは、 日本バドミントン協会が主導する育成システムで成長し、 ジュニア世代から世界で活躍してきたアスリートたちです。 これ以外にもたくさんの若く有力な選手たちが、 次のパリオリンピックを目指し練習に励んでいます。 とはいえオリンピックの強化選手になるような実力をつけることは、 簡単ではありません。 小学生の頃から基本的な体の使い方や身のこなしなどを 高めておくことが重要になります。 そのためにジュニア世代から バドミントンのクラブチームに所属して質の高い練習を重ね、 中学・高校ではバドミントン強豪校に進学し、 さらに成長を続ける、というのが 今の時代トップ選手になるための道筋とされています。 地域によってはバドミントンのクラブチームに所属できない、 練習時間や場所を確保できない、 という選手たちもいることでしょう。 一方でバドミントンのテクニックにおける巧緻性や SAQ(スピード・アジリティー・クイックネス)向上は、 ジュニア世代で身につけておくべきテーマです。 限られた時間のなかで選手自身はもちろん、 監督やコーチ、親も一緒に考えて練習を重ねていかなければなりません。 本書はバドミントンで「トップ選手を目指す」というジュニアたちに、 ぜひ参考にしていただきたい内容となっております。 全国トップレベルのジュニア選手たちのプレー写真も 参考にレベルアップしていきましょう。 またコーチや監督にあたられる方が、 どのような方針でバトミントンを指導をしていけばよいか、 ヒントとなる提案もしております。 本書がバドミントンのジュニア選手育成の一助となれば幸いです。 小平ジュニアバドミントンクラブ 城戸 友行 ◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆ ☆ PART1 ジュニア選手上達のプロセス * 状況に応じたショットを打てるようになる * コートのサイズを理解する ☆ PART2 レベルアップする基本ストローク * 状況によってショットを使い分ける * バックハンドで高く遠くに飛ばす * 親指で押し出すように振る * ラケット面に乗せて押し出す * ヒジから先で叩き込むように打つ ・・・など ☆ PART3 勝つための実戦テクニック * 攻守によってショットを使い分ける * 攻撃的なレシーブで相手を追い込む * 手の甲を内側に向けて手首を返す * コンパクトに振り直線的に返球する * シャトルを面で切って持ち上げる ・・・など ☆ PART4 トップ選手になるためのトレーニング * 軸を意識して体を鍛える * コアトレーニングで体を動かす準備 * ジュニア期に必要なトレーニングを優先する * 目的に合わせたノックで練習する ・・・など ☆ ジュニアバドミントンQ&A * 日常から動体視力を養う * 対戦相手の様子を冷静に見る * 指導者と選手、保護者で協力体制をつくる * 日々の練習に具体的性を持たせる * オン・オフを設けてレベルアップ ※ 本書は2016年発行の 「試合で勝てる! 小学生のバドミントン 上達のコツ50」 の装丁を変更し、新たに発行したものです。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ★ パワフルでスピード感あふれる技を身につける! ★ 魅せるテクニックや演技構成がわかる! ★ もっと上を目指す、「チアリーダーの表現」を徹底紹介します! ◆◇◆ 監修者からのコメント ◆◇◆ チアリーディングは、もともと応援として始まった競技です。 チームの応援団として観客をリードし、 華やかで力強いパフォーマンスを見せていく中で、 「お客さんを惹きつける」という部分が、 次第に競技として確立されていきました。 競技としてのチアリーディングでは、 自分たちの持ち味を生かしながら、 可能な限り自分たちの能力を発揮できる 演技構成を作ることが大切です。 そして、自分たちが考えた演技を見たお客さんが、 喜んだり驚いてくれる姿を見られることが、 この競技の醍醐味だと思います。 本書では、チアリーディングの基礎となる テクニックから応用技や連続技に至るまでを、 幅広く解説しています。 本書の順番で練習に取り組むことで、 段々と難しいテクニックができるような 流れになっています。 また、バッファローズのメンバーたちが 日頃取り組んでいるトレーニングメニューも 紹介しているので、 練習の参考にしてください。 本書が、見る人を感動させたいと思う チアリーダーたちの役に立てば幸いです。 帝京大学チアリーディング部 バッファローズ監督 岩野 華奈 ◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆ ☆ PART1 チアリーディングの魅力 * 強豪チームの強さの理由 * チアリーディングの歴史 * 4つのポイント ・・・など ☆ PART2 パートナースタンツ * パートナースタンツとは * ダブルベースサイスタンド * ピックアップ・エレベーター * ポップアップクレイドル * バスケットトス ・・・など ☆ PART3 ピラミッド * ピラミッドとは * スモールM&スモールロングビーチ * ビッグM&ロングビーチ * ステップアップ221 * 連続技 ・・・など ☆ PART4 ジャンプ * ジャンプとは * アプローチジャンプ・タックジャンプ・ストラドルジャンプ * サイドハードルジャンプ・フロントハードルジャンプ * トゥタッチジャンプ・ユニバーサルジャンプ * パイクジャンプ・アラウンドザワールドジャンプ ・・・など ☆ PART5 タンブリング * タンブリングとは * 前転・後転 * 倒立・倒立前転 * 側転 * ロンダート ・・・など ☆ PART6 ルーティーン * ルーティーンとは * ルーティーン作りのポイント * ダンス ・・・など ☆ PART7 トレーニング * トレーニングの必要性 * 腕の筋力を鍛える * 体幹を鍛える ・・・など ※ 本書は2015年発行の 『チアリーディング 完全上達BOOK』 を「新版」として発行するにあたり、 内容を確認し一部必要な修正を行ったものです。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ★ 実践アドバイスで確実に成長できる! ★ コード読み取り動画ですぐ使える! ★ ベストポジションの確立法。 ★ 雪面を押す感覚を養う ★ 溝を利用したコブ攻略 ★ 基本姿勢を軸に、上達のヒントをつかもう! ◆◇◆ 監修者からのコメント ◆◇◆ この本を監修するにあたって一番大事にしたのは基本姿勢です。 この基本姿勢を重要視したポジションのとり方や、 バランスがとても重要だからです。 私自身、子供の頃や学生の頃は気にもしていませんでした。 しかしスキーを指導する立場になってから 様々な年齢のスキーヤーを指導し、 改めて基本姿勢の大事さに気付かされました。 たとえ身体能力や筋力に恵まれていても 基本姿勢が崩れているとなかなか上達しないものです。 このような基本姿勢を軸にして、 体の動かし方や運動要領等を含めた 様々な練習方法を紹介しています。 皆さんのスキー技術向上のための ヒントの一つにしてみて下さい。 藤本 剛士 ◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆ ☆Part1 上達にかかせない基本技術 ≪目指す滑り≫ 『ターンの3要素を知る』 3つの動きを組み合わせるとターンがはじまる 『基本ポジションはかっちり決めない』 肩の力を抜き、下半身には適度な張りを持つ 『荷重に合わせてリングを動かす』 ターン弧と連動させて、ストックを動かし続ける ・・・など ☆Part2 ロングターン ≪理想のロングターンとは≫ 『雪面を自分から押す感覚をつかむ』 積極的に斜面を押すことで、スキーにたわみが生まれる 『先行動作で次への準備』 山側に傾いた体を谷側へ戻す 『外足で雪を捉える』 両足の同調操作でも、外足がメインの役割を担う ・・・など ☆Part3 ショートターン ≪理想のショートターンとは≫ 『ターン前半を作る』 スキーを振らずに、ターン外側へ押しズラす 『左右へ大きく動く』 左右に動くことで、大きく長い時間、雪面を削れる 『タイミングよくストックを突く』 タイミングがよければ最適な補助に、悪ければ弊害になるのがストックワーク ・・・など ☆Part4 コブ斜面を滑る ≪理想的なコブの滑りとは≫ 『しっかりとコントロールして滑る』 両足を押し伸ばして、早めから雪面を削る 『コブの溝に受け止めてもらう』 溝を上手く利用できると、さらにスピードがコントロールできる 『削れる場所の違いと削れ方を知る』 2種類の削り方を使い分けながら、不規則なコブを滑りきる ・・・など ☆Part5 斜面別滑りのQ&A ≪急斜面をゆっくり滑る≫ 『よくある失敗』 * 暴走 切り換えでフォールライン方向に動き過ぎると、落下の力が増える ≪不整地を滑らかに滑る≫ 『よくある失敗』 * すぐにジャンプする 視線が上下に動き、バランスが崩れやすい動き ・・・など ※ 本書は2016年発行の 『DVDで完全マスター! スキー 上達セルフレッスン』 の動画コンテンツの視聴方法と書名を変更して新たに発行したものです。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ★ あらゆる場面で思い通りに滑る! ★ コード読み取り動画ですぐ使える! ★ キレキレのカービング術。 ★ パウダー&コブ攻略。 ★ 魅せるテクニック上達ワザ …etc. ◆◇◆ 監修者からのコメント ◆◇◆ スノーボードは、遊びの宝庫です。 たくさんの楽しみ方があります。 圧雪されたバーンをキレッキレの カービングターンで滑る。 フカフカのパウダーを 気持よく飛ばしながら滑る。 変化のある地形を登ったり、 コブ斜面や不整地に果敢に挑む。 ゲレンデにある起伏でジャンプをしたり、 グラトリを試したり。 スノーボードパークに入って、 ジャンプやBOX、レールにチャレンジしたりと、 滑る方法は1つではありません。 自由なスポーツ、それがスノーボードです。 これだけ魅力的なスノーボードをもっとワクワクさせるには、 滑りのレベルを高めていかなければなりません。 ベーシックなターン技術もそうですし、 フリーライディングやトリックにも 上達するためのポイントがあるのです。 本書は、多くのスノーボーダーから悩みを聞き、 その中から厳選して上達のコツをお答えしています。 スノーボードを今より100倍楽しむために、 マナーを守って、技術をレベルアップさせる。 “究極の遊び"、真のフリーライディングを身につけましょう。 稲川 光伸 ◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆ ☆ Part1 ベーシックターン上達のQ&A * 常にボードが安定するポジション取りは A : カラダの中心を両足のセンターに持ってくる * いち早く連続ターンができる方法は A : サイドスリップから上半身をターンして行きたい方向にひねる * スピードを自在にコントロールするには A : 雑巾を絞るように上半身と下半身を逆にひねってコントロールする ・・・など ☆ Part2 カービングターン上達のQ&A * ヒールサイドターンを安定させるに A : 胸を開いて前の手を先行させたフォームを意識して滑る * ターンの始めから強くカービングしていくには A : 両足同時にエッジを立てて谷回りから強くエッジングする * 目線が大事! と言われるが、どうやるのですか A : 目線を先行させるイメージでターン前半からターンの先を見ていく ・・・など ☆ Part3 ショートターン上達のQ&A ≪パウダー≫ * ノーズが埋まって止まらないで滑るには A : 後ろ足に体重を乗せて前足を伸ばし上半身を前傾させるフォームで滑る ≪コブ斜面≫ * コブ斜面はどうやって滑ればいい A : コブの深い溝に向かってサイドスリップで雪面を削って滑る ≪不整地≫ * 荒れた不整地を安定して滑るには A : 山側の腕を上げて上半身を安定させエッジの角度を一定に保つ ≪地形≫ * 安定して地形を登り下りするには A : ボードに対して垂直な軸を保ち足の曲げ伸ばしで雪面に圧をかける ・・・など ☆ Part5 フリーライディング・トリック上達のQ&A ≪グラウンドトリック≫ * ノーズを上げながら安定して滑るには A : 骨盤を後ろ足よりも後ろに位置し腕を開き前傾姿勢をとって滑る ≪ターントリック≫ * 安定感のあるグラブターンをするには A : ターン後半ではなくエッジを切り替えた直後、ターン前半からエッジをつかむ ≪ゲレンデの起伏を使ってジャンプ * 空中姿勢を安定させるジャンプの方法は A : 起伏のタイミングに合わせてオーリーする ≪パーク≫ * キッカーで安全にジャンプする方法は A : スピードを出しすぎないようにし空中姿勢の安定を第一に考える ・・・など 本書は2016年発行の 『DVDで完全マスター! スノーボード フリーラン最強テクニック』 の動画コンテンツの視聴方法と書名を変更して新たに発行したものです。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 近年のスポーツの普及、産業の急速な拡大に伴い、スポーツを「マネジメントする」ということの重要性が高まっている。本書では、競技団体やNPO、クラブなどのマネジメント、スポーツと地域マネジメント、スポーツコンテンツの多様化や観戦市場の拡大、そしてスポーツ情報リテラシーなどについて解説。様々な領域のスポーツマネジメントについて学べる1冊。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできません。 世界のトップクラスの実力をもつ日本のバドミントン界そのルールをルールを競技・審判を行う際に役立つように、わかりやすく解説! 世界のトップクラスの実力をもつ日本のバドミントン界。ますます人気の高まりを見せています。そのルールを競技・審判を行う際に役立つように、わかりやすく丁寧に解説しています。スコアシートのつけ方も収録!

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 刊行趣旨) 厚生労働省の調査によると、日本人が自覚する病気ランキングで「腰痛」が男性1位、女性が2位となっています。 さまざまな腰痛疾患の成れの果てといわれているのが、本書のテーマである「脊柱管狭窄症」。 推定患者数は、60歳以上で580万人。改善策がわからない人のための究極のムックが登場。 本書では、この病気をどこよりもわかりやすく解説し、改善あるいは予防のために誰にでもできるストレッチ法や トレーニング法を紹介します。人生100年時代、死ぬまで自分の足で歩けるようにするためのヒントが詰まっています。 主な目次 第1章 脊柱管狭窄症を知る 第2章 脊柱管狭窄症には本物とニセ物がある 第3章 脊柱管狭窄症の症状を緩和・改善するストレッチ 第4章 症状改善後に取り組む 筋力アップトレーニング 第5章 生活習慣を見直して予防・改善 コラム 良質な睡眠が体調を整える 睡眠中の腰の痛みをやわらげる カロリーコントロールで腰への負担を減らす 脊柱管狭窄症の人に必要な栄養素 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 カラダを醒ませ! 取り戻せ!本当の自分!! 人間の動きを決めるのは、ほとんどが無意識領域! あなたの身も心も錆びつかせてしまっているのはあまりにも“五感”を使わない生活。 五感刺激でからだの眠っているシステムを作動! 本当の自分を取り戻す!! 意識的に動いているようでいて、人間はほとんど“無意識的”に動いています。 動きを良くするのも悪くしているのも、実は“無意識領域”のしわざ。 “無意識領域”の覚醒で、あなたのカラダは劇的に変わります!

-

-著者の柴村直弥は小学生の頃から自ら学ぶことを習慣化し、プロサッカー選手への道を切り開いていった。 選手としてそこまで特徴があったわけではなかったにもかかわらず、UEFAヨーロッパリーグ、AFCアジアチャンピオンズリーグ出場を果たせたのは、語学などサッカースキル以外の「学ぶ技法を学ぶ術」を持っていたからだ。 本書ではサッカー業界の様々な仕組み、流れを紹介しながら、サッカー選手として、そして引退後、社会で生きていくための技法を公開する。 【目次】 はじめに 1章 プロ以前 学ぶ 勉強の習慣化 試す 成功体験の仮説と検証 知る 身体の発達に即したセルフトレーニング コラムI 極度の人見知りだった中学生時代 積む 取り組むことで生まれる成果 組む 大学の単位の取り方 馴染む 寮生活のススメ 磨く アルバイトのスキル 分ける 自己評価と他者評価の違い コラムII 地元に帰った熊本のとある選手 知る Jリーガーになるまでの仕組み 辿る 柴村直弥の場合I(プロになるまでの流れ) 知る スカウトの目に留まる方法 知る プロサッカー選手になるまでの支出 2章プロ最中 知る 契約形態の仕組み 知る 初めてのプロ契約時の収入 知る プロ契約したあとの収入 売る 欧州クラブへの売り込み方 辿る 柴村直弥の場合II(欧州のクラブとの契約までの流れ) 作る 売り込み用プレー映像の作り方 話す 語学の勉強方法 話す 海外で現地の言葉を覚える意味 コラムIII ロシア語で回避できた「アゼルバイジャン危機」 理解する 日本と海外の違い 伝える 求め過ぎない自己主張 考える 価値観の違い 理解する 見えている景色 コラムIV プレーの場所を失ったウクライナ人 辿る 柴村直弥の場合III(ビザ取得、ITC手続き完了までの流れ) 馴染む 環境への適応方法 理解する フラットな先入観の持ち方 積む 感覚に辿り着くための方法 備える 初めてのポジションへの対応策 考え直す セオリーの再解釈 辿る 柴村直弥の場合IV(直面したクラブ消滅の危機) 瞑る 思考のコントロール方法 書く SNSとの付き合い方 3章プロ以後 考える 「セカンドキャリア」とは? 関わる 「サッカー村」以外との交流 繋がる プレーの課題解決のためのインターンシップ 見つける 「程度」の洗練 書く 「する側」の気持ちがわかる執筆業 解く これまでのスキルが活きる解説業 結ぶ 共通点があるからこその架け橋役 コラムV サッカーができないウズベキスタンの少年 続ける 「総決算」社会人サッカー キャリアメイク術対談 柴村直弥×中村憲剛 おわりに

-

4.7※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 先人たちの失敗を知り、理解することは 自分自身の成長につながる プロスポーツはシビアな世界です。 勝った選手やチームは称賛され、負ければ罵声を浴びることが常です。 批判されるのは、何もプレイヤーだけの話ではありません。 ときに、試合(ゲーム)を司る役割である“審判”も批判に晒されることがあります。 いや、審判はほとんど称賛されることがない中で、批判は集中しやすい損な役回りだと言えます。 本書はJリーグ草創期を知るサッカー審判たちの奮闘記です。 Jリーグが開幕したばかりだからこそ起きた 海外のスター選手とのマル秘エピソードや グラスルーツで審判をする方でも思わず共感してしまうような “うっかりミス”などが掲載されています。 先人たちが犯した“ミス”を知ることで 審判としての実技レベルが向上することをコンセプトとした これまでになかったサッカー審判の教科書です。 さらには、サッカーを観る人やプレーする人たちにとっても 「審判から見えるサッカー」を知ることで、サッカーというゲームに対して より理解が深まることでしょう。 先人たちのマル秘エピソードに笑い、そして学べ! 【目次】 第1章 エピソード 選手との対峙編/勘違い編/うっかりミス編/アクシデント編/その他 第2章 レクチャー 主審編/副審編/4審編/上級審判編 第3章 特別対談 審判&選手のJ草創期懐かしエピソード 小幡真一郎×都並敏史(ブリオベッカ浦安監督)

-

-門外不出の書! 甲子園の行き方、 最新版の戦術・戦法、 秘策が炸裂した試合、 配球と継投策の極意、 セイバーメトリクスの活用法、 高校野球の現在と未来… 初めてそのすべてを、 機動破壊の父が語る! 著者は、以下のように述べています。 本書では、過去にまだ発表していない私の野球理論や秘策、さらには「機動破壊」のルーツなど、すべてをお伝えしていきたいと考えている。 健大高崎在任中は、『データファクトリー』の裏表紙に必ず「門外不出」と記した。在任中には3冊の『機動破壊』シリーズが発刊されたが、正直に言って各種の秘策や戦法・戦術に関して概要は述べてあるが、もう一つ踏み込んだ肝の部分にまでは触れていない。それは言うまでもなく健大高崎の職員としての立場や、ライバル校の目を意識していたからに他ならない。 だが、フリーの立場となった今こそ、チームの分け隔てなくすべての指導者や選手たちに秘策の機会均等を提供したいと考えた。 本書との出会いは眠っていたあなたの野球観を覚醒させ、さらなる深みに足を踏み込もうとする夢追い人となり、その深みから二度と抜け出すことはできなくなるだろう――本文より ■目次 序章 機動破壊とは 第1章 機動破壊という戦略 第2章 戦略的見地からの試合 第3章 機動破壊の秘策が炸裂した試合 第4章 思い出深い試合の数々 第5章 最新版 機動破壊の戦術・戦法 第6章 野球の追求と考察 第7章 配球に関する考察 第8章 セイバーメトリクスを有効活用する方法 第9章 継投策を成功させる方法 第10章 アナリストの仕事とは 第11章 甲子園の行き方 第12章 U-18世界一への道 第13章 杜若監督時代とバイオメカニクスとの出会い 第14章 間違いだらけの野球用語 第15章 ルールとマナーの狭間で 第16章 高校野球の未来を考える 第17章 私に野球を教えてくれた恩人たち 第18章 忘れられない思い出の数々 終章 この道はいつか来た道

-

4.5名馬堂々。 Legends on the Turf 1980-2021 武豊「僕と名馬とナンバーと」 [甦る奇跡のレース] オグリキャップ 1990「日本近代競馬、最良の日」 [世界最速牝馬を訪ねて] ホーリックス 1989「ニュージーランド発、オグリの記憶」 [出場全騎手の証言] メジロマックイーンvs.トウカイテイオー 1992「第105回天皇賞、2強激突の果て」 [稀代の逃亡者] ミホノブルボン 1992「ダービー必勝宣言」 [時代遅れの男が掴んだ夢] ウイニングチケット 1993「柴田政人、26年目の追憶」 [名ステイヤーへの鎮魂歌] ライスシャワー 1995「京都という運命に生きて」 [ダービー異色馬列伝] フサイチコンコルド 1996「秘密兵器と呼ばれて」 [蹄跡を追う] ナリタブライアン 1994-1998「駆け抜けた怪物」 [歴史は繰り返す] スペシャルウィーク 1998「約束された逆転の血」 [永遠の快速馬] サイレンススズカ 1998「理想のサラブレッドに見た夢」 [凱旋門賞挑戦記] エルコンドルパサー 1999「ロンシャンに賭けた日」 [最強の証明] グラスワンダー 1999「人智を超えた4cm」 [覇王の引退] テイエムオペラオー 2001「時が流れる、お城が見える」 [史上最強馬のダービー] ディープインパクト 2005「独走という至福」 [大いなる計画] メイショウサムソン 2007「義理人情と凱旋門」 [ドキュメント・天皇賞秋 2008] ウオッカvs.ダイワスカーレット 2008「1分57秒2+13分の伝説」 [府中に響いた歓声] キズナ 2013「馬と人が紡いだ“絆”の物語」 [最強配合の結実] オルフェーヴル 2013「黄金色に輝く猛走」 [同級生の成長曲線] ゴールドシップ&ジャスタウェイ 2011-2015 「暴れん坊と優等生、最強のふたり」 [笑顔の天才騎手] 福永洋一 1968-1979「伝説への旅」 [一世一代の逃走劇] プリテイキャスト 1980「宝石の目覚め」 [7冠馬の海外挑戦] シンボリルドルフ 1986「皇帝が拓いた道」 [チーム・トウカイテイオーの真実] トウカイテイオー 1993「不協和音の軌跡」 [無冠名馬の功績] マルゼンスキー 1976-1977「もうひとつの最強馬伝説」 [日本競馬革命前夜] サンデーサイレンス 1994「猛き血の衝撃」

-

-“美しい体操”のパイオニアは何を考え、どのように「栄光」をつかんだのか。その哲学から学ぶ、自分の力を引き出し、結果につなげるアプローチ。冨田洋之初の著書。

-

4.2スポーツの試合や各種の試験、発表会やプレゼンテーション、スピーチや交渉ごとなど、大事な場面になると緊張して本来の力を発揮できないことは多いもの。 それらはすべて、この呼吸法と意識の置き方を知らないからです。 多くの一流アスリートや経営者が効果を実感している「気の呼吸」を実践するだけで、 全身の余分な力が抜け、意識が一点に定まり、心が自然に静まって、最高のパフォーマンスが発揮できるようになります。 人前に出ると上がってしまう、緊張して体に力が入ってしまう、気合が入りすぎて冷静さを失ってしまう、体の震えが止まらなくなってしまう…… そんなあなたの悩みを解決する本がついに登場です。 【目次より】 ◎心と呼吸は密接につながっている ◎意識すればするほど、心と体がバラバラになる ◎じつはあなたも力んでいる ◎大事なのは「力に頼る」のではなく「力を抜く」こと ◎ドジャースの若手最有望選手が目覚め始めた ◎「気の呼吸法」と『鬼滅の刃』の「全集中の呼吸」の共通点 ◎王貞治さんの一本足打法に隠された真実 ◎意識が定まる場所を知らないと、心は静まらない ◎「Keep One Point」よりも「Set One Point」 ◎誰もが、自分でも驚くような力が出せる etc.

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ★ 全日本剣道選手権覇者が教える、 「試合で勝つ」ための思考と戦い方 ★ 時間経過ごとの試合運び、 有効な試合場の使い方、 大会に向けた練習法・心身の整え方まで この一冊でわかる! ◆◇◆ 監修者からのコメント ◆◇◆ 本書を手にされた皆さんは、 きっと『試合に勝つためにはどうすればいいのだろう』 という思いを持たれていると思います。 しかし日本の武道の中でも、 とりわけ剣道においては、 試合に勝つことが目的ではないと言われます。 それには私も同感です。 試合で勝つことだけを目的として 剣道をしているわけではありません。 そもそも試合とは、 文字通り『試し合い』だと私は思うのです。 練習して修得してきたものをどれくらい出せるか、 あるいは修得してきたものがどの程度通用するか、 弱気になっていないか、 気持ちで負けていないかなど、 そのときの自分の技術や精神を 相手と『試し合う』機会であるということです。 試合に勝てれば、修得してきたものが 間違いではなかったと確信できるはずです。 そして、さらに技や精神に磨きをかけ、 さらなる高みを目指すきっかけとなるでしょう。 もし負けてしまったら、その原因を考え、 その後の練習に活かす絶好の機会となります。 試合に勝つことは、勝つことが最終目的ではなく、 いま言ったように、自らをさらに高みへと 誘うための手段なのだと私は思います。 そのような視点に立つと、 これまでと違った剣道の見方ができるようになり、 日々の剣道に取り組む姿勢も変わってくるはずです。 本書は、これまでの私の経験から、 試合に勝つための考え方や試合の進め方にはじまり、 効果的な攻め方や打突技術について解説しています。 しかし、仮に本書とまったく同じ場面があったとしても、 相手が違えば相手の考えや反応は 異なるに違いありません。 本書を参考にして、さらに自らの色を加えるなどして、 さらに上を目指すための資料として 活用していただけたら幸いです。 鈴木 剛 ◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆ ☆ 第一章 試合開始直後・中盤・終盤の考え方と進め * 自分にとって近い間合いで、相手にとって遠い間合いで試合をしよう * 相手の剣先を押さえ、押し返してくる相手は攻撃的な場合が多い * 相手の剣先を押さえ、押し返してこない相手は、そちら側に自信を持っている * 攻め入ったとき、相手が手元を動かしたら攻めが効いている * 攻め入ったとき、攻め返してくる相手は強いと心得て、側面正対で攻める * 攻め入ったとき、相手が間合いを切り、後ろ足の踵が床に着いている場合は攻め込んでこない ・・・など ☆ 第二章 試合場の場所別試合の作り方と効果的な技 * 相手が場外を背にして踵を床に着けていても、間合いが遠い場合は二段技、または裏に返る技が効果的 * 相手が場外を背にしているとき、出ばなを狙っていることがあるので、小さい攻めで相手を見て応じ技にすると有効 * 鍔迫り合いで相手が場外を背にしたときは、捨て身で引き技を狙ってくることがあるので注意が必要 * 場外を背にしたときは、円の動きを使って中央に戻ろう 円の動きの中で相手が打突してきた場合は、返し技が効果的 ・・・など ☆ 第三章 試合(大会)前の練習方法と調整法 * できる限り試合で相手となる選手の研究をしておく * 対戦相手となる選手の真似をして、短所・長所を知る * 足捌きは剣道の基本。練習の中で取り入れておこう * 試合の一か月くらい前からは、試合当日の起床時間に合わせて起床する * 人よりも多く稽古し、それを継続することで自信につながる ・・・など ☆ 第四章 試合に臨む際の心得 * 会場入りしてからの練習では、練習相手と呼吸を合わせて打突する応じ技を入れておこう * 床の滑り具合を確認しておこう * 緊張をほぐす意味でも、大きくゆっくりと竹刀を操作し筋肉を緩めておこう * 手打ちにならないよう、腰からの意識を持たせるため、突きの練習を入れておくといい * 試合に則した稽古を入れておこう ・・・など ☆ 第五章 戦術的打突テクニック * 面は相手との距離に応じて、足幅と振りを変えて打つ * 相手が面を避けても、斜面であれば打突できる * あえて色を見せて間を詰めれば、相手は応じ技を狙おうとするので、先に小手を打突できる * 剣先を上前方に移動させれば、相手が手元を上げるので、胴が空いて打突できる * 逆胴は相手の剣先を押さえて一気に入り、体の前で竹刀を小さく回せば素早く打突できる ・・・など ※本書は2012年発行の 『試合で勝つ! 剣道 必勝の戦術60』 を「新版」として発売するにあたり、 内容を確認し一部必要な修正を行ったものです。

-

4.0選手の自主性を育て、日本一魅力のあるチームを目指す 静岡聖光学院が志向する「新しい部活の形」 週3回、夏90分冬60分 短時間の効率的な練習と 選手自らが考え実行する「主体性」ラグビーで 2018、2019年2年連続花園出場! 練習は週3回、活動時間は60分~90分。夏休みは約30日オフ。年間約100日の練習。静岡聖光学院ラグビー部は、このような条件下で活動をしています。 2016年、私が監督になり、2年連続で県大会決勝で敗退し、花園出場を逃してしまったのです。 当時の私は、前任の先生方に倣い「チームをさらに進化させよう」「監督として、花園の地に立ちたい」という想いが強くなり、子どもたちではなく、自分が主役の指導をしていました。 そのことに気がつき、就任3年目に取り組みを抜本的に見直すとともに、多くの指導者を訪ね、指導を仰ぎました。 そして、ラグビーを通じてどんな人間になってほしいか。社会でどんな活躍をしてほしいかに、あらためて目を向けました。 「こうなってほしい」という理想の姿から逆算し、「その姿に近づけるには、どうすればいいのだろう?」と考え、指導のスタンスを大きく変えることにしました。 ポイントになったのは、規律・自主性・主体性を明確に区別し、子どもたちの主体性を重視することです。その結果、彼らが生き生きとする姿が見られるようになり、2018年、2019年と花園出場を果たすことができました。 私はラグビーを通じて主体性を養い、決断ができる「骨太ジェントルマン」になってほしいという強い想いを持っています。 大多数の子どもたちはスポーツで得た経験をもとに、社会に羽ばたいていきます。大切なのは「スポーツを通じて、どのような力を身につけてほしいか」を、指導者が考えることではないでしょうか。 この本には、凡人の私が取り組み、結果を出してきた指導法が書いてあります。 (「まえがき」より) (内容構成) 第1章 「思考の質で勝つ」静岡聖光ラグビー部 第2章 主体性指導で花園へ 第3章 日本最北端での指導 第4章 部活動サミットで他競技から学ぶ 第5章 国際交流とエリート育成 第6章 中学生の指導 第7章 特別対談 中竹竜二(一般社団法人スポーツコーチングJapan代表理事) 畑喜美夫(一般社団法人ボトムアップパーソンズ協会代表理事) 【特別寄稿】 星野明宏(静岡聖光学院校長)

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ★ 楽しみながらとりくめる多彩なメソッドで つまずきの原因を発見しサーブの苦手を克服しよう! ★ トッププレーヤーの育成や、幅広い層への指導実績を持つ 神谷流「体のしくみに基づいた上達トレーニング」 ★ 基本を見直しレベルアップ ・ 体幹からの力を伝える練習 ・ 重心の安定でトスアップを正確に ・ 回転のしくみを体得し質を向上 ★ 実戦で決めるためのスキル ・ サービス威力をアップ ・ コントロールに自信をつける ・ リズムをキープする練習 ・・・ほか ◆◇◆ 監修者からのコメント ◆◇◆ この本は、テニスのさまざまなプレーの中でも 「サーブ」だけに特化し、 上達のコツを50 ポイント紹介した本です。 私は、人間が本来持つ機能を高めることから入る 「機能分析」の指導を行なっています。 これは、いきなりテニスの専門知識を学ぶのではなく、 「身体の正しい使い方」を覚えることから始める指導方法です。 球技に必要な基本的能力には 「走る」「投げる」「捕る」「打つ」などがあり、 テニスにおいてもこのような能力が 当然必要となります。 けれども、これらの能力自体が欠けているプレーヤーが多いのです。 さらに、サーブで考えてみましょう。 サーブを打つという動作は 「ボールを投げる」動作と基本的に同じです。 また、トスアップしたボールをとらえる感覚は 「ボールを捕る」感覚ととても似ています。 このような基本的な運動動作からサーブを見つめ直し、 改善する方法を示したのが本書です。 本書では、50 ポイントそれぞれで、道具を使ったり、 練習方法に工夫を凝らした「コツ習得のメソッド」と 実践のための「トレーニング」を紹介しています。 本書は、サーブをさらに上達させたい 中級プレーヤーに向けて書いたものですが、 これからテニスを始めたい初級プレーヤーにとっても、 トップレベルで戦いを制したい 上級プレーヤーにとっても有効な本だと思います。 また、「正しい身体使いを見直す」という観点から、 ショット、ストローク、ネットプレーなど、 他の動作も上達するはずです。 読者のみなさんのサーブのレベルが、 飛躍的に上達することを願っています。 日本テニス協会S 級エリートコーチ 神谷 勝則 ◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆ ☆ 第1章 正しい身体の使い方をチェック&習得する * 肩甲骨の動きを改善してスイングをスムーズに * ねじりの反作用を効果的に使ってサーブ動作全体に力強さを * ボールの重みで、サーブ動作の「理想的な腕の使い方」を体得 * 地面からの力を活かすことでサーブの威力をさらにアップ * トス全体のセルフチェックと改善で安定したサーブが打てる ・・・など ☆ 第2章 サーブ動作の全体イメージを高め、連携させる * 腕の回内運動の感覚を習得してラケットの振り抜きを改善 * 全身の同調度を意識してサーブ動作のレベルをアップ * 上半身の動きを連動させ、全身を使うことで威力をアップ * 「インパクト時の面の角度」がボールに及ぼす影響を体得 * 「膝を曲げる」感覚を身につけ重心ポジションを安定させる ・・・など ☆ 第3章 クオリティを高め、勝つためのサーブを手に入れる * コントロールの精度を上げ、軌道を意識しイメージする * サーブ動作前のルーティーンで平常心やリズムを保つ * 軌道をイメージした改善で実戦で使えるサーブに仕上げる * 相手プレーヤーの弱点を把握し、ゲーム運びを有利にする * ゲームの流れを俯瞰し、状況に応じてサーブを使い分ける ・・・など ※ 本書は2012 年発行の 『必勝のサービスポイント50 差がつくテニス! 最強レッスン』 を元に、加筆・修正をし、書名・装丁を変更し再発行しています。

-

-原因は、メンタルではなく脳にあった! 大事な場面で、手が動かない。 突如アスリートを襲い、選手生命を脅かす魔病とされてきた「イップス」。 長年、心の病の印象が強かったが、その原因はメンタルではなく脳にあった! そもそもイップスという医学用語はなく、厳密な用語の定義もない。 不調なアスリートをイップスと噂する状況が続いているが、医学からみていくと局所性のジストニア(不随意運動)といえる。 運動選手が上達するためには、ある程度の熟練まで反復練習は大事だが、度を越えた量になると、脳から身体への指令が上手くゆかず、制御不能の状態になるのだ。 脳の誤動作が引き起こすものといってよい。 イップスの罹患者はその経験を語ることが少ないが、5人のアスリート(岩本勉、土橋勝征、森本稀哲、佐藤信人、横田真一)が取材に応え、罹患と克服の経緯を語ってくれた。 また、アスリートを支えた指導者や医師にも取材し、指導する側・治療する側から見たイップスも詳述した。 原因解明と治療法にまで踏み込んだ、イップスの入門書にして決定版! ※本書は2018年1月に刊行した弊社単行本を加筆修正のうえ、新書化したものです 【目次】 新書版はじめに 第一章 捕手にボールが届かない――岩本勉(元北海道日本ハムファイターズ投手) 第二章 一塁への送球がスライドしてしまう――土橋勝征(元東京ヤクルトスワローズ内野手) 第三章 ボールが指にひっかかる――森本稀哲(元北海道日本ハムファイターズ外野手) 第四章 自分の写真を見たことでパター不振に――佐藤信人(プロゴルファー) 第五章 パターする腕に電気が走った――横田真一(プロゴルファー) 第六章 イップスのメカニズム おわりに 参考文献

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 男子シングルと女子シングルのトップ選手を徹底紹介! 独占インタビュー、密着レポート、スペシャル対談、座談会など、 本誌ならではの豪華企画満載でお届けするファンブックです。 【巻末付録】 2021/2022シーズン観戦カレンダー [スペシャルレポート] 羽生結弦「スケート人生を懸けた夢」 [羽生結弦を語る] シェイ=リーン・ボーン「全身全霊の演技を」 [スペシャルレポート] 宇野昌磨「ひたむきに進化を求めて」 鍵山優真「北京へ、覚悟の新プログラム」 紀平梨花「いざ、憧れの大舞台へ」 [独占インタビュー] 田中刑事「攻め続けた先に」 佐藤 駿「大技に夢を託して」 友野一希「史上最高の自分へ」 山本草太「新しい自分に出会う旅」 島田高志郎「100パーセントの自分を」 坂本花織「光の射すほうへ」 宮原知子「華やかに、そして力強く」 三原舞依「銀盤に愛を込めて」 松生理乃「駆け上がる階段」 樋口新葉「4年越しの挑戦」 横井ゆは菜「この壁を克服するために」 [オンラインイベント] 友野一希×山本草太×山隈太一朗×須本光希 「温泉同好会 納涼!! オンラインファンミーティング2021 アフタートーク」 [シリーズ] 「個性を磨く振付師の力」 #12 阿部奈々美 [大好評連載] 町田 樹 「若きスケーターへの手紙」 [アイスショーギャラリー] ドリームオンアイス2021 ザ・アイス2021 プリンスアイスワールド2021 フレンズオンアイス2021 ※鈴木潤さんの好評連載「In my life ── 文舞両道のすすめ」は、都合によりお休みさせていただきます。次号を楽しみにお待ちください。 ※電子版では、別冊付録のカレンダーは巻末に掲載されます

-

4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※「こんな時、どうしたらいい…? てらゆーの練習ルーティン「㊙動画」」は掲載されておりません。 ゴルフが上手い人と下手な人の決定的な違いとは・・・? 超わかりやすくて、結果が出る! 人気NO.1!ゴルフYouTuberプロ「てらゆー」の初書籍!! ・コースでのミスが減る ・スコアが「10打」縮まる ・「年齢」「体型」関係なく、各番手の飛距離が伸びる 基本と実践テクニックが身につくGOLFレッスンBOOK! 今、ゴルフが熱い! コロナ禍が続く中、広大な野外でプレーでき、3密(密閉、密集、密接)を避けられるスポーツとして、ゴルフ人気が急速に高まっています。 また、老若男女が一緒に楽しめるスポーツとしても注目を集めています。 ところが、、、実は、ゴルフはとても難しいスポーツ。 「面白そうだな」と思って始めても、すぐにあきらめてしまう人が多いスポーツでもあります……。 でも、けっしてあきらめないでください! コツさえつかめば大丈夫!! 確かにゴルフは難しいのですが、効率よく、最短距離で上達する方法があります。 YouTubeチャンネル登録者数37万人超! サングラスにマスクで素顔を隠したゴルフYouTuberプロ「てらゆー」が運営する『Tera-You-Golf』が、とにかくわかりやすいと大評判! 「カッコいいスイングの作り方」から「ゴルフの基本」「実戦テクニック」まで、ゴルフ界の風雲児・てらゆーが、わかりやすくて、必ず結果が出る“特別レッスン”を1冊の本にまとめました!

-

4.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 勝つためのバスケットボールとは。相手が有利な局面を打開する動きとはどんなプレーか? B.LEAGUE CHAMPIONSHIP決勝を戦った現役のプロバスケットボールヘッドコーチが教える最新理論問題集。 すばやく攻守が変わるゲーム展開の中、常に次のプレー展開を予想することが求められているバスケットボール。 冷静に考えることが大切な時間。 本書では、選手たちが直面している局面に対してどのようなプレーが効果的なのか? その最善策を考える問題集です。 【著者プロフィール】 安齋竜三(あんざい・りゅうぞう) 1980年福島県生まれ。宇都宮ブレックスヘッドコーチ。 拓殖大学卒業後、大倉三幸、大塚商会を経て、bjリーグの埼玉ブロンコスに入団。2007年に栃木ブレックスへ移籍。 2009-10シーズンからはキャプテンを務めチーム初優勝に貢献する。 2013年の現役引退後は栃木ブレックスのアシスタントコーチに就任し2016-17シーズンのB.LEAGUE優勝の一役を担う。 2017年よりヘッドコーチに就任。 小谷 究(こたに・きわむ) 1980年石川県生まれ。流通経済大学スポーツ健康科学部スポーツコミュニケーション学科准教授。 流通経済大学バスケットボール部ヘッドコーチ。日本バスケットボール学会理事。日本バスケットボール協会指導者養成部会部会員。 日本バスケットボール殿堂『JapanBasketball Hall of Fame』事務局。日本体育大学大学院博士後期課程を経て博士(体育科学)となる。

-

-【巻頭インタビュー】 富樫勇樹(千葉ジェッツ) 金丸晃輔(島根スサノオマジック) 比江島慎(宇都宮ブレックス) 【B1 全22チームオールスターインタビュー】 田中大貴&ライアン・ロシター(アルバルク東京)/田臥勇太&テーブス海(宇都宮ブレックス)/篠山竜青(川崎ブレイブサンダース)/ベンドラメ礼生(サンロッカーズ渋谷)/西村文男(千葉ジェッツ)/保岡龍斗(秋田ノーザンハピネッツ)/五十嵐圭(群馬クレインサンダーズ)/生原秀将(横浜ビー・コルセアーズ)/佐藤公威(新潟アルビレックスBB)/多嶋朝飛(茨城ロボッツ)/橋本竜馬(レバンガ北海道)/宇都直輝(富山グラウジーズ)/シェーファー アヴィ幸樹(シーホース三河)/安藤誓哉(島根スサノオマジック)/齋藤拓実(名古屋ダイヤモンドドルフィンズ)/岡田侑大(信州ブレイブウォリアーズ)/津屋一球(三遠ネオフェニックス)/竹内譲次(大阪エヴェッサ)/永吉佑也(京都ハンナリーズ)/キーファー・ラベナ(滋賀レイクスターズ)/辻直人(広島ドラゴンフライズ)/渡邉飛勇(琉球ゴールデンキングス) 【コラム】 1 2021-22シーズンプレビュー 2 東京五輪を戦ったBリーグ選手たち 【チェアマンインタビュー】 島田慎二 【B1-B3 全51チーム 完全名鑑】

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書の著者は400ヤード級のドライバーショットを放ち、飛距離アップをメインとするゴルフのレッスンプロ。これまで動画や書籍によって、著者の多岐にわたるスウィング・メソッドを紹介しているが、この本で初めて同プロのスイング論を公開。体の構造(筋肉や骨)や仕組み、物理学などに基づいた、根拠のあるロジックによりゴルフのスキルアップの方法を解説する。プロゴルファーのスイングの外見をマネをして覚えるのもひとつの上達方法だが、「コックは何のために使うのか?」「右足は地面を蹴れているのか?」「右腰位置でインパクトできているか?」など、スイング動作一つ一つについてその目的、理由を解き明かしながら具体的な体の動かし方や使い方をわかりやすく展開する。 浦 大輔/著 1985年生まれ。東北福祉大学ゴルフ部出身の人気プロコーチ。「√d(ルートディ)ゴルフアカデミー」のヘッドコーチとして活躍。400ヤード級のドライバーショットを放つ。飛距離アップのゴルフレッスンを得意にしている。のべ2万9000人を教えている。

-

5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 1950年の2リーグ制発足からコロナ禍まで--日本プロ野球の70年にも及ぶ歴史をまとめた大事典! 年代別、チーム別、キーワード別にまとめ、オール世代・マニア・にわかファンも楽しめる新たなプロ野球史観を提案します。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ★ 全国制覇チームが実践する 必勝テクニックを紹介! ★ レベルアップに最適な練習法から応用戦術まで。 ★ 豊富な画像と解説でよくわかる! ★ 力強く正確なスローイングでヒットさせる! ★ 弱点のない確実なキャッチを身につける! ★ チャンスを作り出す巧みなパスをねらう! ◆◇◆ 監修者からのコメント ◆◇◆ ドッジボールの楽しさは 「いつでも、どこでも、誰とでも」できること。 体の小さな子も、大きな子も、男女一緒にできるのも、 ドッジボールの魅力です。 日本では、やったことのない人はいないくらい、 おなじみのスポーツです。 ドッジボールは、本気でボールをぶつけ合うスポーツです。 だから、本気でボールをとるし、 本気でボールをよけます。 勝利のためには、本気で仲間を守り、 本気で力を合わせることが必要です。 たった5分、されど5分の勝負。 限られた時間内に、奇想天外な、 人とボールの動きに、ワクワク、 ハラハラさせられます。 うれしいときは、思わず雄叫びが出るし、 悔しいときは、はいつくばって涙を流すこともあります。 本気の勝負だからこそ、味わえる感動があるのです。 ぜひ、ドッジボールに全力で取り組んでみてください。 また、元気いっぱいに、真剣にとり組む子どもたちを見守り、 サポートする、親御さんの役割もとても重要です。 応援団の一体感を楽しみながら、 子どもたちの本気の姿を見届け、 一緒に感動しましょう。 サザン'97 監督 都竹 真有美 コーチ 都竹 真一郎 ◆◇◆ 日本ドッジボール協会からのコメント ◆◇◆ ドッジボールを愛する皆さん、 日本ドッジボール協会が推奨する ドッジボールの本格的な指導書ができあがりました。 この本では、小学生全国大会優勝経験のあるチーム「サザン'97」が 実際に行っている練習方法をそのまま紹介しています。 基本的な技術やワンランク上の技術、 チーム戦術の理解に役立つ情報を 皆さんのためにたくさん取り上げてくれました。 選手やチームの課題や課題に対するアプローチの方法は様々です。 掲載されている練習方法の目的や効果を理解し、 同じ練習を行うだけでなく、 自分にあった練習方法を創り出し、 ドッジボールが上達できるように取り組んでみてください。 この指導書をきっかけに、 これまで以上にドッジボールを好きになった皆さんと 全国大会で会えることを楽しみにしています。 一般財団法人 日本ドッジボール協会 指導委員長 岩見 喜市 ◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆ ☆ 強いチームをつくるためのドッジボール3つの極意 * 正確にキャッチして、素早くパスを回し敵を混乱させる * アタマと体をフルに使って敵がとれない速い球を投げる * 気持ちをひとつにボールに向かう全員ドッジの魂 ・・・など ☆第1章 基本技術 * オーバースローで投げる * サイドスローで投げる * 速い球を投げる * ハンドキャッチ * 動いてハンドキャッチして、すぐ投げる ・・・など ☆第2章 オフェンス * とりにくい場所にボールを投げる * スローパスを投げる * アタックのコース * 中央にまっすぐ走り込んで、クロス * クロスに走り込んで、逆クロス ・・・など ☆第3章 ディフェンス * ディフェンスの基本のターン * スルーパスのよけ方 * アタックボールのひざのつき方 * 3人で守るディフェンス * 一文字フォーメーションの基本配置 ・・・など ☆第4章 フォーメーションの練習法 ≪攻撃パターン≫ * 基本の展開 * 外野2人以上の展開 * センターバックされたとき ≪守備パターン≫ * 敵エースが剛速球のとき * スルーパスを多く使うチーム ≪ピンチパターン≫ * ラスト30秒1点負け * 中心のディフェンダーがいない ・・・など ☆第5章 ドッジボール上達の道 * 上手なプレイヤーになるには * 強いチームを作るには * 練習と試合について ・・・など ※本書は2015 年発行の 『試合で勝てる! 小学生のドッジボール 上達のコツ』 の装丁を変更し、新たに発行したものです。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ★ 全国優勝チームを育てた 指導者が教える、 今すぐ役立つ上達のコツ! ★ 強い球をレシーブしながら正確なボールを出すには。 ★ 相手に読まれない「同じ姿勢からのトス」。 ★ 強烈なスパイクを体に負担をかけずに打つ方法。 ◆◇◆ 監修者からのコメント ◆◇◆ これまで、バレーボールの世界では、 「気合や根性」が何よりも大切とされてきました。 小学生バレーボールにおいても例外ではないでしょう。 そして、厳しい指導のもとに、 とにかく敵のスパイクを拾って、 つなぐ「ディフェンスを重視する」 スポーツとされてきました。 しかし、私は、自分自身のたくさんの経験と、 さまざまな失敗から、 子供たちができるだけ自分で考え、判断し、 自由な発想で、想像力をはたらかせながらプレーする 「自主性バレー」を大切にしようと思ったのです。 そして、これまでの小学生バレーボールの常識をくつがえし、 「オフェンスを重視する」チーム作りに取り組みました。 それが、結果として、美しいフォームで、 素早くボールを展開する、 ミスの少ないバレーボールです。 私が指導したチームが、全国制覇を成しとげることができた成果によって、 バレーボールの目指すべき、 ひとつの可能性を示せたのではないかと思っています。 一度身についてしまったクセは、 大人になってからではなかなか直るものではありません。 特に、バレーボールの場合、 小学生のときにどのような技術を身につけるかで、 その後の成長は全くちがってくるといっても過言ではないのです。 また、小学生のバレーボールは、勝利主義だけではいけないと思っています。 大切なのは、バレーボールを通して、 「強い心と体」、そして、仲間や人に対して 「思いやりの心」を育んでいくことです。 そうした意味でも、バレーボールを通して、 目標を決めて仲間たちと共に課題を見いだして取り組んでいくことは、 その後の子どもたちの人生において、 かけがえのない「大きな心づくりの土台」となることでしょう。 立会アタッカーズ元総監督 山野辺 善一 ◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆ ☆第1章 基本のパス 基本のパスとは * オーバーハンドパス * アンダーハンドパス ・・・など ☆第2章 レシーブ 正しいレシーブのかたちを作ろう! * 高くボールを上げるレシーブ * 低くボールを上げるレシーブ * オーバーハンドパスでレシーブ * スパイクレシーブ * サーブレシーブ ・・・など ☆第3章 トス セッターに求められることは * オープントス * 速いトス * バックトス * 二段トス * ジャンプトス ・・・など ☆第4章 スパイク 美しいかたちで打つ! * スパイク * フェイント&プッシュ * 二段トスをスパイク * ダイレクトスパイク ・・・など ☆第5章 サーブ コントロールをつけよう! * フローターサーブ * アンダーハンドサーブ * サンドハンドサーブ * ジャンプフローターサーブ * ジャンプサーブ ・・・など ☆第6章 ブロック ブロックの本当の目的とは * ブロック * 近くに動いてブロック * はなれたところに動いてブロック * 2人で呼吸を合わせてブロック ・・・など ☆第7章 コンビバレー コンビバレーの考え方とは * 人の進行方向にパスをする * 素早いパスまわしをする * Aクイック * Bクイック * Cクイック ・・・など ※ 本書は2011 年発行の 『もっと活躍できる! 小学生のためのバレーボールがうまくなる本』 の装丁を変更し、新たに発行したものです。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ★ 回転の種類・特徴の基本から 状況に応じた「サーブ・レシーブ」の コントロール術まで。 ★ 「必勝のコツ」がこの1冊でよくわかる! ◆◇◆ 監修者からのコメント ◆◇◆ 一度や二度は卓球のラケットを手にし、 ボールを打ったことがある方も多いはず。 それくらい老若男女を問わず、 誰にとっても身近なスポーツであるという 一面を持ちつつ、一方では追及すればするほど、 その奥深さに驚嘆するという一面も持ち合わせている。 それが卓球というスポーツなのです。 きっと本書を手にしている方であれば、 卓球の奥深さや難しさ、 それゆえの楽しさを実感しているのではないでしょうか。 その卓球の奥深さを形成するひとつの理由として、 今回、この書籍で詳しく解説している 「回転」が挙げられます。 たとえば卓球の試合が、ボールに回転を加えることなく、 単なるボールの打ち合いによる競技だったと想像してみてください。 非常に単調なものになることは想像に難くありません。 ボールを狭いコート上で「回転させる」からこそ、 コントロールするのが難しく、 それを制するための技術が必要になります。 当然、回転を通じた相手との駆け引きも重要になってきます。 これらが卓球を奥深くさせている理由であり、 難しさであり、追及し甲斐のある 楽しさにつながっているのです。 卓球の試合は、当然ですが、 回転を制することが上手な選手ほど 勝つ可能性が高くなります。 本書を手にした方の一人でも多くが、 回転を制し、将来の日本卓球界を担う 選手となってくれることを願って止みません。 岸川 聖也 ◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆ ☆第一章 回転の基本 * 卓球における回転の必要性 * 回転の種類と特徴 * ラバーの特徴と回転の関係 ・・・など ☆第二章 サービスにおける回転 ≪サービスの基本≫ * サービスの構成要素 * ロング * 上回転 ≪基本的なサービス≫ * フォアハンドのナックルショートサービス * 右横回転サービス * 右横上回転サービス ・・・など ☆ 第三章 レシーブにおける回転 * レシーブの基本 レシーブの三大テクニック * 下回転サービスに対するレシーブ * 横下回転サービスに対するレシーブ * 横上回転サービスに対するレシーブ * 左横上回転サービスに対するレシーブ ・・・など ☆第四章 攻撃と守備における回転 ≪攻撃における回転≫ * 対上回転に対するフォアハンドドライブ * 対上回転に対するバックハンドドライブ * 対下回転に対するフォアハンドドライブ ≪守備における回転≫ * フォアハンドブロック * バックハンドブロック * バックハンドのサイドスピンブロック右回転 ・・・など ☆第五章 ワンランク上の実践的テクニック * サービスの応用 * 攻撃的なサービス * 対左へのサービス * 安定感重視のレシーブ * フォアハンドドライブの応用 ・・・など

-

4.5日本サッカーが世界の成長スピードに追い付くために 常勝軍団にあるものは何なのか。 世界のサッカーと日本のサッカー、根本的な「違い」とは? 選手を躍動させるための「言葉遣い」とは? ハーフスペース、偽サイドバックの有効性と大きな罠…… 東京五輪、日本代表、若い日本人選手のビッグクラブ移籍。日本サッカーの潮目が変わりはじめた。 なぜ日本サッカーは成長を始めたのか。そこにあるのは「サッカーの原則」を体感した選手たちの増加だ。 しかし、「体感」だけでは成長の勢いは止まる。 本書はそこにある秘密を体系化し実践的なキーワードに落とし込む。 日本サッカー界、屈指の理論家であり、上武大学サッカー部監督の岩政大樹が、「サッカーの原則」「頭の回し方」「言語化と非言語化」をキーワードに、明快に示すその指針。

-

3.4今年こそは筋トレで理想の体に近づきたい―― そう決意したものの、一体何から手をつけていいか分からない…という筋トレビギナーは多いはず。 本書では、数々のプロアスリートを指導してきた「筋肉博士」こと山本義徳氏が、筋トレ初心者に向けて理想の体に近づくための筋トレプログラムを伝授! 週2日・1回15分のトレーニングでもシックスパックができる、超効率的筋トレプログラム×食事術を紹介。

-

-ゴルフは生涯うまくなり続けられる! 40歳を超えてから勝利を積み重ね、「アラフォーの星」と呼ばれた藤田寛之の強さの秘密を凝縮。上達するためのポイントを集約したお得な一冊!

-

3.0「武道のみならず、生きる知恵と力を求めるすべての人に」 内田樹氏(多田宏門下六段)推薦! 合気道を創始した伝説的武人・植芝盛平翁。その手を取り、直接指導を受けた直弟子14人の貴重な証言をまとめた本書には、己の合気道追求と、次代に開祖の合気道を伝えるべく、真摯に師・植芝盛平に向かい続ける人々の言葉がある。ここにあるのは合気道を知り、自分のものにするためのヒントだ。 本誌の人気連載、合気道「開祖の横顔」がついに書籍化!直弟子達の貴重なインタビューと写真も満載。さらに書籍化に際して新たに多田宏師範のインタビューを採り下ろし収録!

-

4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 何歳からでも速くなれる! ベテランレーサーたちが教える、年齢に負けないトレーニング方法! 中高年の愛好者が多いロードバイクだが、歳を重ねるにつれ、体力の低下に悩まされるサイクリストは多い。 しかし、50代や60代になってもなお、競技の一線に立っているトップレーサーたちがいる。彼らは、いったいどのような工夫で強くなり続けているのだろうか? 【登場予定の選手たち】 (1)村山利男 フルタイムワーカーながら、ヒルクライムの頂点である乗鞍ヒルクライム6連覇(1998年~2003年)、当時の世界チャンプを下してのデュアスロン全日本チャンピオン(1995年)などの戦歴を誇る、元祖最強ホビーレーサー。60歳を超えた今でも月3000㎞くらいは走っている伝説枠にして超人枠レーサー。 (2)西谷雅史 今なお現役でプロと競い合うベテランレーサー。ツール・ド・おきなわで優勝経験があり、2008年にはプロレースで国内トッププロたちを相手に勝利したこともある。不整脈などもあり一時期は衰えていたが、加齢と向かい合い、最新の屋内トレーニングを取り入れた近年はまた盛り返しつつある。弱虫ペダルサイクリングチーム所属。 (3)奈良 浩 レース歴30年の大ベテラン。ツール・ド・おきなわでも上位の常連。関東のホビーレーサーたちのとりまとめ役でもあり、練習会を多く主催している。今なお現役であるだけではなく、多くのホビーレーサーに慕われる、精神的な意味でもベテランらしいベテラン。練習会主催経験の豊富さから、さまざまな工夫を凝らした練習方法を行っている。 (4)狩野 智也 全日本選手権や国際レースで何度も表彰台に上がり、ヨーロッパでも走った経験があるプロ選手。50歳間近の今でも現役という、極めて貴重な人材。国内トッププロが年齢とどう戦っているのかを語る。 (5)小畑郁 ツール・ド・おきなわで2位を含む上位常連の有名ホビーレーサーにして、「なるしまフレンド」でチーフを務める、日本でもっとも有名なメカニック。自身が40代中盤を迎え、歳を重ねることで機材選びやセッティングに変化が出るのであろうか。裏を返すと、機材によって加齢を克服することができるのか? 問う その他数人予定

-

3.0五輪金メダリストが書いた 今よりもっと強くなれるメンタル術 どんなスポーツも、頭で考えてプレーしないと強くなることはできません。 ましてや、バドミントンのように相手と向き合って対戦する競技はなおさらです。 メンタルは試合の行方を左右するもので、技術よりも大切だと思います。 言い換えるなら、強いスマッシュを打つ技術がなくても、 ガッツがあれば勝てるのが、バドミントン。 からだが小さい私が勝つためには、誰よりも考える必要がありました。 相手の表情を観察し、相手の苦手なところを突き、 自分のペースになったら一気にたたみかける。 負けん気の強さも相まって、どんな試合も最後まであきらめませんでした。 そのように、メンタルが具体的な効果となって現れたのが、 2016年リオデジャネイロオリンピックの金メダルです。 私たちの試合を見た子どもたちの中には、「自分もオリンピックに出たい」 「日本代表になりたい」「もっと強くなりたい」と思う人がいるかもしれません。 そんなに人たちに、こう伝えていきたいと思っています。 「バドミントンはメンタルが一番大事だよ」と。 それが現役を引退した私の使命でもあると感じています。 (本書「はじめに」より抜粋)

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「タメを作る」「捻転する」等、長年間違い続けてきた日本人のスイングを世界標準に導く。長いインパクトゾーンを生むアクシス(軸)やアンコックの作り方を手に入れイメージ通りの弾道を!

-

-緊急出版! オリンピック史に残るTOKYO2020を“いま”心に刻む。 新型コロナウイルスの世界的流行により1年延期された東京2020オリンピック大会。直前まで開催の是非が問われ、無観客、相次ぐ担当者の交代劇など、混乱のなかで開催された——。 それでも選手は大いに躍動し、日本にメダルラッシュと多くの感動をもたらした。 なかでも、13年ぶりに競技復活を果たし、東京五輪で悲願の金メダルに輝いた「野球」を中心に、五輪を振り返る。 日本では人気スポーツである一方で、世界での競技人口は少なく、2024年パリ五輪では落選となった「野球」。だからこそ東京五輪には特別な意味があり、「侍ジャパン」が賭ける想いも大きかった。 延期の影響、過去の五輪、自国で開催されたTOKYO2020の「侍ジャパン」を、興奮冷めやらぬいま、脳裏に焼きつける。

-

-多くのプロ野球選手を輩出する北の最果て、北海道網走市にある東京農業大学オホーツクキャンパス野球部。恵まれた施設環境ではないにも関わらず、なぜ有力選手が育つのか⁉ 東農大学野球部のカリスマ、樋越監督の選手を見抜く眼力と、その育成術を紹介‼ プロ野球選手の育て方、ドラフトへ送り込む手腕、練習環境の整え方などを、具体的に解説するプロ野球ファンや指導者必見の一冊。愛弟子の周東佑京のコメントも収録。 樋越 勉/著 北海道学生野球連盟理事長・公益財団法人全日本大学野球の常務理事。1990~2017年11月東京農業大学北海道オホーツク硬式野球部監督。2017年12月~東京農業大学硬式野球部監督。

-

4.7「スクール☆ウォーズ」の舞台となった伝説の伏見工業ラグビー部。泣き虫先生と不良生徒たちが起こした奇跡と絆の物語。 ※この電子書籍は2018年10月に文藝春秋より刊行された単行本の文庫版を底本としています。

-

-全米プロフットボールリーグNFLで活躍する全32チームの主力選手を詳しいデータとともに紹介。32チームのポジション別戦力分析、AFC&NFC地区別展望、公式戦日程など、試合観戦に欠かせない情報を網羅。2021年版では、トム・ブレイディ率いるバッカニーズの強さの秘密についても解説。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 頭を使って勝つためのサッカー個人・チーム戦術が学べる。プレーや動き方の疑問を即効解決! 問題と解きながらサッカーの原理原則から最新技術まで覚えられます。 【主な予定内容】 序 章 ゴールを目指すことからの逆算で考える 第1章 プレイヤータイプによっての戦術の基本 第2章 ポジション取りの基本 第3章 攻撃プレーの問題集 第4章 守備プレーの問題集 第5章 ゴール前の崩しの問題集 【著者プロフィール】 安永 聡太郎(やすなが そうたろう) 高校サッカーの名門・清水市立清水商業高校(現・静岡市立清水桜が丘高校)で全国高校サッカー選手権大会など6度の日本一を経験。U-20日本代表に選出され、 FIFAワールドユース(現・U-20W杯)に出場。高校卒業後、横浜マリノス(現・横浜Fマリノス)に加入。1年目から主力として活躍し、優勝に貢献。翌1997年に スペインのレリダに移籍して、34試合出場4得点。1999年に清水エスパルスに加入し、Jリーグ・セカンドステージ優勝に貢献した。2001年に横浜F・マリノスに戻り、 2002年に期限付き移籍で再びスペインへ。1年間、ラシン・デ・フェロールでプレーした後、横浜F・マリノスに復帰。2005年に柏レイソルに移籍して現役を引退。 その後は指導者に転身し、脳性麻痺7人制サッカー(CPサッカー)日本代表監督、JリーグSC相模原監督を歴任。現在は、JFAこころのプロジェクトの夢先生や サッカー解説者として活動。2021年からは専修大学サッカー部ヘッドコーチも務めている

-

-旧ソ連軍の特殊部隊で生まれたシステマ。 その本質は、心身の力を根本から引き出すことにあります。本書では、システマを「ボディワーク」という側面から紹介しています。ですからナイフへの対処法やパンチの打ち方といったいわゆる軍隊格闘術らしい技術は一切登場しません。しかし、この上なく実戦的です。あらゆる技術はそれを下支えする身体を整えることによって、威力を発揮するからです。「呼吸」「リラックス」「姿勢」「動き続ける」の4原則に基づいたシステマのボディワークを最大限に網羅しています。ビジネスマン、アスリート、主婦…どんな人も最高のパフォーマンスを発揮できるようになる、わかりやすく効果的なワークをぜひ体験してください。

-

-野球はなぜベースボールにならなかったのか ベースボールはなぜ戦後も野球と呼ばれ続けたのか。そこには地域と野球の密接な結びつきがあった。伝説の投手沢村栄治、今も都市対抗野球に名を残す久慈次郎、幻の企業チーム別府星野組など、各地の野球にまつわる足跡を辿る。 【目次】 第1章 地域と野球の関係性 第2章 北海道・岩手——スタルヒン、久慈次郎の足跡 第3章 福島——野球熱でつながる常磐炭鉱と磐城高校 第4章 東京——大学野球の源流を辿る 第5章 三重・京都——戦火に散った伝説の大投手・沢村栄治 第6章 和歌山——全試合完封で甲子園を制した嶋清一の故郷を訪ねて 第7章 兵庫・大阪——知られざるスタジアムの歴史 第8章 兵庫(淡路島)——阿久悠と『瀬戸内少年野球団』に見る離島の野球文化 第9章 大分——幻の企業チーム「別府星野組」 第10章 香川——永遠のライバル・水原茂と三原脩の物語 第11章 沖縄——戦争に翻弄された沖縄球児と島田叡の功績 第12章 台湾(嘉義)——日本人が持ち込んだ台湾野球の黎明期 第13章 中国(大連)——大連満州倶楽部と大連実業団がしのぎを削った時代 第14章 旅の終わりに 【著者】 増淵敏之 1957年生まれ。法政大学大学院政策創造研究科教授。コンテンツツーリズム学会会長。著書に『物語を旅するひとびと』(彩流社)、『欲望の音楽——「趣味」の産業化プロセス』(法政大学出版局)、『おにぎりと日本人』(洋泉社)ほか。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 これまでの教則本とは違い、与えられたドリルにチャレンジするだけで上達! ドリルは1問1ページで見やすく、必要なスキルを段階的に身につけながら挑戦できるように、ボールの配置や課題構成が考えられています。設問が練習テーマ別に分かれているので、「撞きたいドリル」を選んで楽しく練習できます。1題1題をクリアして得た成功体験がアナタを必ず上達に導きます! !

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 プランAでもBでもないー 人並みの努力で達人になる56個の答え。 脱力するより、脱走しよう。 王道的な上達論でつまずいた多数派は、どうしたら成功できるのか。 勇気を持って常識(型)からはみ出し、非常識(型破り)から成功者になる。ロックンロールな現代の兵法書! ◎ 愛を利用して動き出そう。 ◎ 向こうの欲望になろう。 ◎ 神様の設計図にまかせて猫背にしよう。 ◎ 上虚下実をガンプラから学ぼう。 ◎ ホームではなく、アウェイで暴れよう。 ◎ 周りを動かして、自分の周りに渦を作ろう。 …他 最高にロジカルでクレイジー。 武道、護身術、格闘技はもちろん、“成功哲学”としても!

-

5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 掴んだ側が不利! 大東流がもたらした革命的技法の全貌!! 武田惣角~武田時宗伝 “合気投げ”とは何か? 掴んできた相手のその手、力を利用する。ゆえに…“無敵”。 日本刀のように斬れる技! “一瞬に決める”達人技ここにあり! “合気投げ”は定型を持たず、“合気”を用いて投げれば、すなわちそれ。 つまり、ここにこそ“合気”の何たるかがあり、大東流の大核心がある。 “力や攻撃力ではないもので相手を制す”…この考え方は革命的だった! 時宗師より「百十八カ条」の教伝を受けた石橋師範が、「百十八カ条」の範疇を超える奇跡の技法群“合気投げ”の本質を明らかにする!

-

4.0数字が示す、 新たな勝利の方程式! ひとつの球種を同じコースだけに投げ続けるのが効果的 フォーシームは高めに投げてこそ価値が高まる 変化球はフォーシームとの球速割合が重要 ほか 最新テクノロジーを駆使して得られたデータと、 最新の投球・打撃理論が満載! データ活用術 スペシャル2大対談 打者編 ×秋山翔吾選手(シンシナティ・レッズ) 投手編 ×平良海馬投手(埼玉西武ライオンズ) MLBのデータも多数収録! 著者は、以下のように述べています。 テクノロジーの発展によって、今まで感覚でしかわからなかったことが、リ アルな数字で見えるようになり、まさに本書のタイトルどおり『データ革命』 が起きている。これまでは、指導者の経験則や感覚だけで「腕を振りなさい 」「バットを強く振りなさい」といった教えが数多く存在していたが、『デー タ革命』によって正しい技術や動作を認識・確認できるようになった。 一流選手には、結果を残している理由が必ずある。本書ではスポーツ科学で 解き明かされた理論や、データで新たにわかった事実をわかりやすくまとめて いる。中学生や高校生であっても、参考になる技術や考え方がきっとあると思 う。 本書を通して、今までとは違った視点での技術向上のヒントを伝えることがで きたら、著者としてこれ以上嬉しいことはない――本文より ■目次 第1章 投球基本概論 球速が上がるほど打球の角度は下がる/「ボールの変化量」を知ることで自分 の特徴がわかる/MLBで活躍する日本人投手それぞれの特徴/変化球はフォー シームとの球速割合が重要/ストライクが先行すれば打球速度も打球角度も下 がる ほか 第2章 各球種の活用術 MLBではフォーシームの投球割合が減っている/高めに投げてこそフォーシー ムの価値が高まる/高めのフォーシームを基点にピッチトンネルを作る/カー ブは球速が上がるほど空振り率が上がる/投げ方に合った変化球が存在する ほか スペシャル対談1 投手編 平良海馬投手×森本崚太 第3章 OPSを高めるための打撃論 「打順」よりも「誰を使うか」が重要/打球飛距離を伸ばすための3つの柱/ 長打の確率を上げる「バレルゾーン」/19度上向きの軌道でボールの0.6セ ンチ下を打つ/内野フライが多いほど長打が増える可能性 ほか スペシャル対談2 打者編 秋山翔吾選手×森本崚太

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 少年野球の監督がレギュラーにしたい子供は大きく2つにタイプに分かれます。 ・野球の技術、運動能力に優れている子 ・野球のプレイに精通している子 野球は「投げる、打つ、走る」の能力が問われるスポーツで、これに優れた子供がレギュラー選手になる面が大きい。これが「野球の技術、運動能力に優れている子」です。 しかし、数多くあるいわゆる「野球技術向上本」は読んだところですぐには上手くならないのが現実。 では、多くの“普通の子”にとって、何がレギュラーと補欠を分けるのか? それがもう一つの「野球に精通している子」かどうかという事です。 ルールを知らないのはそれ以前の問題ですが、監督は「ルールより少しだけ上のセオリーのプレイを知っている子」をレギュラー選手に使いたくなるものです。 これに技術は必要なく「知っているか? 知らないか?」の差でしかありません。野球にはこういうプレイが数多くあります。これができるかどうかで監督の評価は大きく変わってきます。 本書はその「知ればすぐにできる野球のセオリー」を教え、「明日から監督が使いたくなる選手」になれる1冊です。 江藤省三/監修 巨人、中日で活躍した内野手。引退後は巨人、横浜、ロッテのコーチを務める。また母校である慶応義塾大学野球部の監督も務めた。現在は東京中日スポーツ解説員を務める傍ら、全国で行っている少年野球教室も人気。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「高校生なら誰でも140km/hを投げられるようになる」という命題に明確な回答をする超実践! 近年成長著しい広島県私立武田高校で強化メニューを担当するトレーナーの高島誠の下には、山岡泰輔投手や高橋礼投手というプロの投手たちもシーズンオフにトレーニングにやって来ます。高島はどんな指導をして成長に導いているのか。その考え方や練習&トレーニング方法を写真とQRコードで詳しく解説!

-

4.0江夏豊による“プロ野球の歴史書”第二弾! 長嶋茂雄、王貞治、野村克也、衣笠祥雄、イチロー、松井秀喜、大谷翔平、佐藤輝明……など、現役時代に対戦した数多くの伝説的打者から、解説者として見てきた現代の強打者まで、独自の目線で大分析。 年齢関係なくすべてのプロ野球ファン必読の一冊です!

-

4.0【The Moments 輝きの瞬間】 陸上/フェンシング/空手/レスリング/スケートボード/サーフィン/競泳/マラソン/自転車/BMX/新体操 【Documents of Team JAPAN】 ○橋本大輝&北園丈琉、運命みたいな五輪を終えて ○バスケット女子はなぜ「ガラスの天井」を破れたか ○侍ジャパンを導いた「司令塔の手書きファイル」 ○上野由岐子は「究極のボール」を探し続ける ○吉田麻也が明かす「戦士を貫いた16日」 【The Voice of Olympians】 伊藤美誠/石川佳純/平野美宇/入江聖奈/須崎優衣/山田優/四十住さくら/西矢椛/野口啓代/村上茉愛/古川高晴/石川祐希/水谷隼 【TOKYO 2020 Nonfiction】 ○[2連覇は時空を超えて]大野将平という存在証明 ○[日本競泳陣を支えた指導哲学]ヘッドコーチ平井伯昌、最後の夏 ○[日本スプリントの挑戦と蹉跌]4×100mリレー、未完の37秒50 ○[ラストランで示した生き様]大迫傑「6位という残酷と希望のリアル」 ○[アスリートが見せたもの]女王バイルスの離脱と“強き者”のメンタル ○[涙と熱狂の17日間]松岡修造の東京オリンピック日記 ○[海外取材者の視点]80歳イタリア人カメラマン/アメリカ人記者 ○[19日間の瞬き]小さき星たちの祭典 【Extra Angle in 2020+1】 芝山幹郎/増田俊也/角田光代/服部文祥 【TOKYO 2020 Result List】 東京五輪種目別結果一覧 コラム(1)新競技のメダルはどの国が多かった? コラム(2)金メダル獲得「最多」都道府県は?

-

-こんな本見た事ない! “喧嘩小説”にして、究極の武道技術書!! 武道が作っているのは、どんな時でも何とかなる“まとまった身体”。 16歳、初めて日本刀を持った敵と対峙した時にとった行動など、なかなか聞けない実戦の逸話から、“無構え”からのノーモーション・パンチや警棒テクニックなど、本当に使える実戦テクニックまで紹介! “喧嘩2000戦無敗の男”と、打・投・極“実戦武道家”が明らかにする「実戦に本当に必要なもの」とは!?

-

5.0今、スポーツ界でイップスが急増中! YouTubeで注目される研究家が、磨き抜いたノウハウを大公開!! まずイップスレベル(度合い)を把握し、簡単なトレーニングから慎重に段階を上げていきます。改善のルートが見えるから、無理なく「良い動き」を取り戻せます。そして、できていた「動き」を取り戻し、さらなる上達につなげます。 STEP①(スタート地点)野球の例:ネットスロー練習 STEP②(基準点)野球の例:友人とのキャッチボール STEP③(ゴール地点)野球の例:試合でのスローイング

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 子どもだけで遊べちゃう! 友達と、兄弟と、小さいお子さん同士でも! 2人から大人数でできる! 「おうち」「公園」「学校」「移動中の乗り物」 場所別インデックス付き! ふりがな付きで読みやすい! 【おとなの方へ】 子どもが子ども同士で遊ぶことによって社会性やコミュニケーション能力が育まれます。 勝ち負けにこだわるよりも、まずはゲームを楽しませてください。 飽きてきたらオリジナルのルールを作れば、遊びの幅はぐんと広がります。 たまには家族や親戚みんなで遊ぶのもいいですね! アプリやオンラインゲームでは味わえない「頭を使う」「体を動かす」楽しさをぜひ! 【第1章リズム感&瞬発力をきたえるゲーム】 体幹や反射神経がものをいうゲームだよ。 頭も体も動かすよ! ・目かくし足ぶみゲーム ・新聞紙島 ・時限ばくだんゲーム ・リズムしりとり ・タオルとり…etc. 【第2章いっしょにやると仲よくなれるゲーム】 友だちと力を合わせてチーム対向で行うゲームがいっぱい。 作戦を練ったり、リーダーを決めてチーム力をアップしよう! ・背中伝言ゲーム ・輪くぐりリレー ・ふうせんラリーゲーム ・しっぽとりゲーム ・シーツでふうせんポーン…etc. 【第3章相手の気持ちを考える心理ゲーム】 相手の動作や会話から答えを推理するゲームだよ。 きみの演技力が試される! ・私はだれでしょうゲーム ・ポーズ合わせゲーム ・インディアンポーカー ・4つのヒント…etc.

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 手裏剣で“予知能力”が養われる!? 手裏剣術には、他の武術とは一味違った理法があります。掌に隠れるほどのちっぽけな武器しかない“最悪の状況”が手裏剣術の大前提。そこから“何とかしてしまう”手裏剣術の発想・術理には、あらゆる武術が心得ねばならない、あるいはスポーツの高度な戦いにおいても物 を言う、奇跡の大逆転メソッドが秘められています。最短、最小、最弱の武器、手裏剣が最強になる! 人間の眠った能力を開眼させる、手裏剣術修練の秘密とは?

-

3.0ブルース・リーがたどり着いた 究極のパンチのみについて書かれた一冊 ブルース・リー創始 ジークンドーの核心技法 リーのパンチは、見えなかった。 ―テッド・ウォン 前手のストレート・パンチ。 それをいかに速く、いかに威力あるパンチにできるかが、ブルース・リーの実戦武術探求における大テーマだった。 恐ろしくシンプルでありながら、“ 最も難しい動き” でもあるという究極のパンチ「ストレート・リード」の秘密を、徹底的に明らかにする!!

-

3.9二〇一九年夏、岩手県大会の決勝で大船渡高校のエース、佐々木朗希が登板を回避したことは、賛否の論議を呼んだ。それは突き詰めると、「甲子園にすべてを捧げる」か「将来の可能性を取る」かの選択に他ならない。「負けたら終わり」のトーナメント方式の中で、どう選手を守り、成長させていくのか。球数制限、丸坊主の廃止、科学的なトレーニングの導入など、新たな取り組みを始めた当事者たちの姿を追う。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ★ ジュニアアスリートを「食」でサポートして ライバルにぐんぐん差をつけよう! ★ 伸び盛りの小・中学生が知っておきたい。 ★ フィジカルの強さ の秘訣。 ★ 栄養・食べ方 の基本。 ★ 歴代オリンピックメダリストたちに栄養指導を行い 厚い信頼を得る専門家が 未来のトップアスリートのために教える スポーツ栄養のコツのコツ! ◆◇◆ 監修者からのコメント ◆◇◆ 私は今も、オリンピック出場やメダル獲得、 高校・大学でのタイトルを狙う 選手達とともに日々を過ごしています。 その中で、たくさんの気づきがあり、 選手達から学ぶことが多くあります。 まず、印象的なのは、トップ選手たちこそ、 基本的なことをとてもていねいに 継続しているということです。 日々の練習はもちろん、生活態度、 そして毎日の食事も同様です。 次に、多くのトップを目指す選手を近くで見てきて、 彼らが、疲れにくい、 そしてけがや故障のしにくい体だったら、 もっと能力を発揮できたのにと思うことです。 残念ながら、大人になってから (トップレベルに近くなってから)では、 体づくりが間に合わないことがあります。 私たちの体は約37兆個の細胞でできていて、 いつも体のどこかで細胞は入れ替わっています。 その細胞の材料となるのが 「食事からとり入れる栄養」なのです。 その食事が、最も大切になる時期が 今の皆さんの「ジュニア世代」。 しっかりと体づくりの材料を揃えることができたら、 必ず37兆個の細胞一つひとつが、 力強く元気なものになります。 この本では、選手として知っていてほしい、 体と食事(栄養)の関係を基本に、 トレーニングの内容や時期に合わせた食事の考え方をまとめました。 練習内容を理解してから練習を始めるのと同様に、 ただ食べるだけではなく、 食事も体づくりの方法の一つとして 理解してほしいと思います。 そして、おいしく、楽しく、この先につくられる 自分の体にワクワクとした期待を持ちながら、 選手としての食事に取り組んでみてください。 スポーツ栄養アドバイザー 石川三知 ◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆ ☆ Part1 スポーツ選手の体のしくみ ≪成長期に必要な栄養は≫ 運動の分+成長の分の栄養をとろう ≪よく噛んで食べると何がいい≫ 噛むことが体づくりの第一歩 ≪女子選手が気をつけることは 男女の体の違いを把握することが大切 ・・・など ☆ Part2 トレーニングに合わせた栄養が必要 ≪神経と栄養の関係は≫ 神経の働きが高まると瞬発力が生まれる ≪血液の役割は≫ 体のすみずみまで酸素と栄養を運ぶ ≪瞬発系トレーニングに必要な栄養≫ 素早く正しい動きには神経への栄養が必要 ・・・など ☆ Part3 体をつくる栄養について ≪脂質はどうとればよい≫ いい油・悪い油を理解して質のよい脂質をとる ≪ミネラルはどうとればよい≫ ミネラルはいろいろな種類の食品からとろう ≪水分はどうとればよい≫ 水分は第6の栄養素 適切な水分補給が肝心 ・・・など ☆ Part4 バランスのいい食事とは ≪上手に栄養をとるには≫ なるべくたくさんの食材をとるようにしよう ≪副菜・果物のとり方は≫ 野菜は根・実・葉の部位を揃えて食べる ≪補食のとり方は≫ 3食では不足する栄養を間食として補給する ・・・など ☆ Part5 効率よく体をつくる食事法 ≪朝・昼・夕、3食の組み立ては≫ 体のコンディションに合わせてメニューを決める ≪基本の昼食は≫ 午後の練習に備えてエネルギーをフル補給する ≪コンビニ・外食の利用法≫ 幕の内弁当のように多品目がとれるものを選ぶ ・・・など ☆ Part6 目的別体づくり ≪筋肉を増やしたいときは≫ 良質のたんぱく質をバランスよくとる ≪貧血を予防するには≫ 血液の主成分・鉄とともにビタミンをとる ≪けがを早く治すには≫ ビタミンとミネラルで炎症を抑えよう ・・・など ☆ Part7 試合に合わせて体をつくる ≪試合間近の食事は≫ エネルギーをため込んで試合に向けた体をつくる ≪試合前日の食事は≫ 消化のよいものを選びいつも通り過ごそう ≪試合後の食事は≫ 糖質とたんぱく質を急速チャージしよう ・・・など ☆ Part8 スポーツのための栄養Q&A * 疲れて食欲がないときは * 朝食を食べる時間がないときは * 足がつりやすいときの対処方法は * 効果的な夏バテ対策は * 夜食は食べてもいい * 骨密度って大切なの ・・・など ※ 本書は2014年発行の 『10代から始める勝つ! カラダづくりジュニア選手の「勝負食」プロが教えるスポーツ栄養コツのコツ』 を元に加筆・修正し、書名・装丁を変更し新たに発行したものです。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ★ 「なぜ書くか」「何を書くか」 選手としてのレベルアップを支える、 理想のノート作りの実用ノウハウが よくわかる! ★ 目標設定の考え方、 書く内容の整理法。 ★ 記入&運用のコツ、 自己分析とタイプ別ノート。 ★ 世界の大舞台で活躍する テニス女子ダブルスの青山修子選手の ノートも拝見! ◆◇◆ 監修者からのコメント ◆◇◆ 単に自分の思いをつづるだけでなく、 競技者としての成長記録にもなる「スポーツノート」とは、 一体どのようなモノなのでしょうか。 アスリートとして長期間、活躍している選手の多くは、 自分自身や競技に対し、真摯に向き合い成功を収めています。 「スポーツノート」をはじめることは、 成功への第一歩としてとらえることができるのです。 スポーツは多くの場合、勝利や良い記録を目指して行われます。 厳しい練習は、それを成し遂げることが目的のひとつです。 ところが、本番の試合では思い描いた結果を得られないことが少なくありません。 そこにはケガで十分な練習を積めなかった、 緊張していつもの力を発揮できなかったなど、 様々な原因があるでしょう。 単に勝った、負けたで終えるのではなく、 自分のなかで折り合いをつける。 スポーツではそれが重要で、 その手助けになるのが「書く」という作業です。 夜、ベッドに入って考えるだけでは、 なかなか思考を整理できません。 自分の思いや取り組みをノートに書くことは、 自分を客観視する能力が身につき、 「心の整理整頓」につながります。 もちろん、ノートに書けば、 競技のパフォーマンスが 劇的にレベルアップするわけではありません。 ただ、小さな積み重ねは、アスリートとして、 さらには人としての成長が期待できます。 本書がみなさんのスポーツライフにおいて、 少しでもお役に立てれば幸いです。 専修大学教授 スポーツ研究所顧問 佐藤雅幸 ◆◇◆ 本書について ◆◇◆ この本では、スポーツに取り組む選手に向けて、 メンタル面の成長や競技力アップをはかるためにつける、 「スポーツノート」について解説しています。 「スポーツノート」の役割や書くことの意義、 記す内容(目標、設定、練習メニュー、 情報分析など)を見開きで説明し、 ポイントでわかりやすく明示しています。 トップ選手が実際につけているスポーツノートの紹介や、 ノートを書くことの有用性についてもインタビューに収録しています。 ◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆ ☆ PART1 スポーツノートはアスリートの成長記録 * 成功しているアスリートは必ずノートをつけている * ノートは困ったときに助けてくれるブレーンの役割 * プレーの判断や決断力のスピードをアップする * 選手が頭で考え、理解しながらスキルを獲得する * ノートをコツコツつけるタイプは準備を怠らない成功者 ・・・など ☆ PART2 スポーツノートに書く内容を整理する * 不必要なアプリを捨てて頭のなかをアップデートする * 慣れたツールを使って頭のなかの情報を文字にする * 自由に取り組むスタイルが発想を飛躍させる * 疑似的な手紙のやり取りから相手の考えを想像する * ダブルスタンダードで書き分け理想のノートに仕上げる ・・・など ☆ PART3 パフォーマンスをピークに持って行くためのノートづくり * アスリートとしての成長に必要な項目をリストアップする * 振り返りがあってはじめてアスリートとして成長できる * 大きな目標は達成シートを作って小さなところから積み重ねる * 気候や体調を記録し調子の波を把握する * 練習評価を数値化し10段階で評価する ・・・など ☆ PART4 ノートに書く内容を掘り下げる * 客観的な視点を取り入れて独りよがりなノートにしない * ノートを通じて指導者と選手が適正な距離を保つ * がんばり過ぎずノートに本音や弱音を吐き出す * 「負け」を無意味な負けにしない敗戦を大きな成長に変える * 基本をしっかりおさえてから自分自身のテイストを加える ・・・など ☆ PART5 アスリートタイプ別のノートの書き方 * 自分がどのような心の持ち主かアスリートタイプ別に考える * アスリートのタイプを決定づける5つの自我状態を理解する * テスト結果をしっかり受け止めて改善や調整をしていく * 自分の弱点を知って対処法を準備する * 人間関係のトラブルが少なくチームの中に難なく溶け込める ・・・など

-

4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「ボール」と日本人の営みを、古代から現代まで時代を貫いて考察する本邦初の試み! 現在のボールゲームのほとんどは、明治期以降に欧米から渡来したものですが、日本人のボールゲームとの出会いは古代にまでさかのぼり、現代まで幅広い人々に楽しまれてきました。 「する」、「みる」ボールゲームの歴史はもちろん、「昔の人はどう動いたのか?」といった運動技術、ボールゲームの発展を支えたボール職人の存在など、幅広い視点から、時代の変化とともにボールゲームがどのような変遷をとげていったのかを見ていきましょう。

-

4.0マラドーナは神様なんかじゃない。 アルヘンティノス・ジュニオルス時代── まだ「神」と呼ばれる前の7年間。 マラドーナに魅せられて1989年にブエノスアイレスに移り住んだジャーナリストが描く、 知られざる世界的スーパースターの素顔。 恩師、幼馴染み、チームメイト、パーソナルトレーナー、ファンなどへの取材から 「人間ディエゴ」の実像を浮き彫りにする。 マラドーナにはどうしても「悪童」というイメージがつきまとう。 「サッカー選手としては素晴らしいが、人間としては……」という意見を抱く人が多いのも当然だろう。 だが、アルゼンチンでマラドーナをよく知る人たちの考えはまったく逆だ。 「サッカー選手としても素晴らしかったが、それよりも人として最高だった」と言い切る。 モウリーニョが言うように、寛大で、気立のいい人だった。 常に弱い者の味方で、困っている人を助けるためなら後先考えず即行動に移す男だった。 (本文より) 【目次】 プロローグ 2度目の旅 光り輝く星の下 第1部 「マラドーナ」以前のディエゴ 第2部 みんなのディエゴ 第3部 ディエゴは神なんかじゃない エピローグ いつも心に「13歳のディエゴ」がいた ディエゴ・アルマンド・マラドーナ年表

![バドミントンのルール審判の基本[改訂新版]](https://res.booklive.jp/1030702/001/thumbnail/S.jpg)