PHP研究所 - 国家作品一覧

-

3.0本書は、ベストセラーになった『悪魔の思想』の文庫版を電子書籍化したものである。日本という国家とその主体である日本国民を、限りなく卑しめ、蔑み、劣った者として罵り、国益を外国に売り渡す思想……。著者はそれを「悪魔」のような「反日的思想」と呼ぶ。著者によれば、この「反日的思想」は日本の敗戦を契機にして、にわかに湧きだし、論壇を占拠した、いわゆる進歩的文化人たちによって、戦後50年の長きにわたって、日本と日本人を誤導してきたという。本書は、進歩的文化の代表と目された大塚久雄、大内兵衛、丸山眞男、久野収、加藤周一、向坂逸郎、大江健三郎ら12人を俎上にのせ、そのポイントとなる発言を細かく引用、点検し、その思想の発生源に鋭く迫っている。「ああ源流はこれだったのかと、必ずやひざを叩いて頷いていただけるはず」と著者自らまえがきに記しているように、その迫りようは徹底的であり、その徹底さに快ささえ感じる、胸をすく評論である。

-

5.0主権国家は当然、それぞれの主張を持っています。「反日」も、それぞれの国家の政治的思惑で、歴史的な事実であるかどうかは捨象しても、「つくられた事実」をもって政治目的のために使われることはあるでしょう。しかし、それぞれの主権国家の思惑でそういった「反日プロパガンダ」が跳梁跋扈するのを煽り立てる国内メディアもあり、その根底には、戦前・戦後の断絶のなかで刷り込まれた根強い「自虐史観」「反日史観」があります。本書では、そういった「反日プロパガンダ」が近現代史のなかでどのように行なわれてきたのか、そして主権国家が伸張していくなかで必然的に起きた「反日プロパガンダ」を過去どのように克服してきたのか、あるいは克服できないまま現在にまで引きずっているか――を読み解いたうえで、私たち日本国民がどう対峙していったらいいかについても、ぜひ考えていきたいと思います。

-

4.1※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 時の大老・井伊直弼が襲われた「桜田門外の変」の衝撃に始まる幕末暗殺史。本書は、安政から明治初期という未曾有の国家の変革期に、対立する思想の激突が引き起こした様々な暗殺事件を、奇才黒鉄ヒロシがその時代の景色の中で俯瞰的に描き出し、幕末という時代を捉え直した作品である。構成は、まず「桜田門外の変」の全容を、綿密な史料検証によって、見事に再現する。そして「黒鉄歴画」の真骨頂、「人斬り」と呼ばれた5人の男たちの人間劇がつづく。5人とは岡田以蔵、田中新兵衛、大楽源太郎、中村半次郎、河上彦斎。この時代に生まれたがために「刀」を手にし、この時代ゆえにその使い道を「人斬り」に収斂していった各々の宿命をシュールに描き出していく。さらにブラックユーモアたっぷりの味付けによる、約140頁に及ぶ幕末暗殺年譜は圧巻。大ベストセラーとなった『新選組』、『坂本龍馬』につづく、「黒鉄歴画」シリーズの第三弾である。

-

-歴史は、勝者によって書かれるものだという。敗者の歴史は、やがてその陰に埋もれて消えてしまう。正義の軍隊(官軍)が賊軍を討ち、近代国家・明治を成立させた戦い――長くこうした“順逆史観”で語られてきた幕末維新の動乱期は、まさに「埋もれた歴史」の宝庫である。『鬼官兵衛列風録』『遊撃隊始末』などの小説で、佐幕側の英傑たちを主人公に多くの作品を世に出した著者。本書は、そんな著者が現地取材や史料を読み込む過程で出会った「史実」をもとに、江戸から明治という時代の転換期の新しい「読み筋」を提示した歴史エッセイ集である。「純粋に佐幕を貫いた勇者 佐川官兵衛」「戊辰戦争でもしも東軍が勝ったなら」といった幕末史の読み直しを迫るエッセイを中心に、41編のエッセイと「会津史と私の小説作法」と題された講演録1編を収録。教科書的な歴史では味わえない、知的好奇心を刺激する話題が満載の好著である。『名君と暗君と』を改題。

-

-「君らには任せておけない。私がやらねば……」「このままでは死ねない。最期まで見届ける……」。功成り名遂げて、長寿で健康な人ほど、このような思いにとりつかれてしまうもの。だが、権力や役職にしがみついて、国家や会社を衰退させる場合はもとより、後進や家族のいらざる障害となるケースがしばしば見られる。本書では、渋沢栄一、田中角栄、小沢一郎といった政治家、財界人をはじめ、柳田國男、谷崎潤一郎といった学者や文人、さらに市井の人々の実例もあげながら、「晩節を全うする人生はいかに可能か」を考える。多かれ少なかれ、「晩節とは汚れてしまうもの」と著者は冷徹に分析する。だからこそ、心の準備が必要なのだ。「健康と長寿を第一の目的としてしまう生き方は間違っている」「晩節を全うする、だれにでもできる簡便な方法は、読書だ」等々、著者ならではの心構えを説いている。波瀾の人生でも、平凡な人生でも、変わらずにやってくる「老い」と向き合うヒント。

-

-平成28年8月8日の「陛下のビデオ・メッセージ」が発せられて以来、識者やマスコミのあいだでは、今上陛下の「お気持ち」をどう解釈すべきか、また皇室は今後どうあられるべきか等について、さまざまな議論が起こっている。だが、「それらの議論のなかには、いくつもの誤解が散見される」と著者は言う。たとえば、〈戦後に天皇陛下が「象徴天皇」と位置づけられた〉という誤解である。本来、天皇陛下は近現代史以前から国家国民の「象徴」であられたのであり、親政(天皇みずからが政治を行われること)を志されたのは、桓武天皇や南北朝時代の後醍醐天皇など、ごく少数だった。また、今上陛下が被災地に赴かれて被災者に寄り添われるお姿について、〈戦後の天皇を「象徴する」お姿である〉との解説があるが、これも誤解であり、実際には「皇室の伝統」であると著者は説く。二千数百年にわたる日本の「真の歴史」が「ひと目でわかる」、ビジュアル解説本。

-

-

-

5.0日本を守り、西洋を追い抜く気概。そして現代さえ見通す驚きの「先見力」! 政治論、学問論、経済論、脱亜論など、様々なジャンルを縦横無尽に論じて、近代国家の本質を鋭く見抜いた福沢諭吉の議論は、けっして単なる西洋紹介、欧化主義ではなかった。「放っておけば日本は西洋に滅ぼされる。その強い焦燥感と情熱と憂国の念が、彼をあの鋭く、また常に大局を見失わない言論活動へ駆り立てたものと思われます。その思想は、激情的な攘夷思想とも、新しがり屋の西欧かぶれとも違った、たいへんしなやかで強靱な性格のものでした。この性格に、筆者はあえて『日本精神』という呼び名を与えたいと思います」(本書第一章より)。西郷隆盛、吉田松陰、勝海舟、横井小楠らとの比較も交えつつ、福沢の代表的な文章を紹介・玩味し、まったく新しい視点から「福沢諭吉の真価」を問う意欲作! 【目次より】●第一章 「天は人の上に人を造らず」の真意――福沢諭吉とは何者か ●第二章 討幕は必要だったのか――幕末維新と福沢諭吉 ●第三章 松陰、小楠、海舟、隆盛――志士・思想家たちと福沢諭吉 ●第四章 福沢諭吉が考えていたこと――しなやかで強靱な「日本精神」を目指して ◆政治論ブロック ◆学問論ブロック ◆経済論ブロック ◆脱亜論ブロック ●終章 いまこそ甦るべき福沢諭吉――現代日本の危機を超える視座

-

3.8国力を左右する主な要因は軍事力や工業力、あるいは人口だと考えられることが多い。だが多くの識者にとって盲点となっている重要なファクターが一つある。「物流」である。漢の武帝はヨーロッパに先駆けて、物流に国家が介入するシステムを構築して財政を安定させた。オランダはバルト海地方から輸入した穀物を、食料不足にあえいでいた欧州各地に運搬することで覇権国家となり、イギリスではクロムウェルが航海法を制定したことがパクス・ブリタニカ(イギリスの平和)の要因となった。さらにヴァイキングを駆逐したハンザ商人から、社会主義国家の決定的な弱点まで、経済史研究の俊英が平明に語る。 【内容例】■フェニキア人なくしてローマ帝国はなかった ■イスラーム王朝はいかにして国力を蓄積したのか ■国家なき民は世界史をどう変えたのか――アルメニア人、セファルディム ■アメリカの「海上のフロンティア」とは

-

-日本では、アメリカや在日米軍にネガティブな説を唱えると「左翼・リベラル」と見なされる。だが、本書の著者は違う。軍事社会学・海軍戦略論・国家論が専門の学者であり、米国で海軍の調査・分析の戦略コンサルタントも務めている。その人物が「日米同盟からの離脱」を説くのはなぜか。日本人は戦後、安全保障でアメリカ頼みとご機嫌とりを重ねた結果、自国の「国家主権とは何か」が分からなくなってしまった。加えて深刻なのは、近年における米軍の(核兵器を除く)戦力低下である。とくに「海軍の弱体化」は甚だしい。中国の海軍力増強を「艦船の数だけ多くても仕方ない」「見かけ倒しの性能」と見くびっているうちに、中国は本当にアメリカに追いついてしまった。日本周辺で有事が起きた際、米軍が「支援だけ」しかせず、日本を捨て駒にする可能性すらある。今こそ我々は、いかなる国からも中立を保つだけの軍事力をもち、海賊討伐などの国際貢献を果たす永世中立国として自立しなければならない。すなわち「重武装」永世中立国こそ、日本が目指すべき王道である。核兵器は使わず、海洋国家の防衛原則に即した装備と態勢を具体的に構築する著者の本気度は、本書を読めばお分かりいただけるだろう。 〈目次〉序章 王道へ――「反米」でも「親米」でも「親中」でもなく 第1章 覇道国家アメリカの衰退 第2章 日米同盟離脱と重武装永世中立主義 第3章 日米同盟離脱と非核政策 第4章 永世中立国・日本の国防態勢

-

-「軍事+経済の覇権拡大を続ける中国」vs.「シェール革命で優位に立つ米国」米中新冷戦がすでに開始されている。アメリカと中国(シナ)は、激しい対決時代に突入した。米中新冷戦が日本に重大な影響を与えることは、間違いない。日本が冷戦の戦場になっていることを忘れてはならない。経済的には米中両国と、軍事的にはアメリカと深く連携している。地理的に見ても、日本は西の中国と太平洋を隔てた東のアメリカの真ん中に位置しており、世界中で最も米中新冷戦の影響を受ける国家である。本書は、大局的にかつ歴史的に、日米中三カ国の政治経済の視点から、米中新冷戦が「どのように」発生し、展開してきたかを、詳しく解説するものである。日本の進路を見誤らないための一冊!

-

4.0いよいよアメリカと中国の国家戦略が真正面からぶつかる時代がやってきた。中国は、石油の争奪を目的としてアメリカに戦いを挑みはじめた。膨大な石油埋蔵量を誇る「遅れた専制主義的な国々」と兵器輸出や核技術提供などを通じて誼みを通じ、石油獲得に向けた布石を着々と打つ。さらに、アメリカ議会の厳しい反対により頓挫したものの、アメリカの石油企業ユノカルを買収しようとする動きさえ見せた。そして一方で、毎年急速に軍拡を進め、遂に2005年には潜水艦から発射する大陸間弾道弾の打ち上げに成功。アメリカに対する「第一撃能力」を手にした。アメリカは、遅かれ早かれ受けて立たなければならない。アメリカの保守派のマスコミの間にも、アメリカが毅然として戦わなければ「スロー・パールハーバー」、つまり知らないうちにやられてしまうと警告する声もでてきた。この対立の行方は!? 日本人が知らない予兆を読み解く衝撃の書!

-

3.9日本人の15歳の読解力はOECD(経済協力開発機構)の学習到達度調査で急落。月に1冊も本を読まない中高生や、電車やバスの移動時間に新聞、文庫本を読まずスマホしか見ない大人たち。町の本屋の数は減る一方。著者いわく、これらは国家全体に及ぶ「読書離れと教養の低下」にほかならない。ITと引き換えにわれわれは何を「殺して」いるのか。それは人間を人間たらしめる情緒、思いやり、そして教養にほかならない。かつて昭和の時代、アメリカ人が日本の書店を訪れ、店内が黒山の人だかりなのを見て仰天したという。この光景をもう一度、取り戻さなければならない。めざすは「書店の復活」である。「国語力なくして国力なし」「町の書店がなぜ大切か」「インターネットの情報で教養は身につかない」「デジタル本は記憶に残らない」。愛国の数学者が独自の直観と分析によって達した結論が日本人の「常識」になったとき、わが国は再び輝きを取り戻すだろう。

-

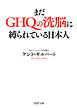

4.3「戦前、日本は侵略国家だった」「日本人は平和憲法を自ら求めてつくった」――。これらは実は、戦争に敗れた日本が、二度とアメリカやソ連、中国などの戦勝国に逆らわないよう、GHQが占領政策で広めた“真っ赤なウソ”だということをご存知だろうか? 本書は、いまも日本人の精神を蝕み続ける洗脳工作「WGIP」(ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム)の正体を、知日派米国人が解き明かし警鐘を鳴らしたもの。日本人が、自国の歴史に誇りをもてない、「愛国心」という言葉にネガティブな反応をしてしまう、アジア諸国に対して何となく負い目を感じるというのも、このプログラムの影響が大きいのだ。しかも、日本の弱体化を望む中国や韓国、日本国内の一部の勢力などが、それをひそかに“プロパガンダ”として利用し続けていることを知ったとき、あなたの歴史観は根本から覆る。今こそ真実に目覚めるとき! ベストセラーシリーズの第1弾、待望の文庫化!

-

-2019年9月公開の映画『セカイイチオイシイ水~マロンパティの涙~』原作を電子書籍で復刊! 1990~99年の丸9年の歳月を費やして完成したフィリピン・パンダンの水道建設工事は、日本とフィリピン両国のボランティアたちの献身により、戦争の遺恨を乗り越え、双方が深い心の絆で結ばれる物語を生み出して完成した。本書は、国家の壁を超えた人間のあり方を考えさせる最高の教材である。『「これはただ事ではない」と本能的に感じました。この映画が生まれるきっかけとなったパンダン飲料水パイプライン建設事業(略称パンダン・プロジェクト)を知ったときのことです。関係者を訪ねて回り、想像を絶するその苦難の道のりが見えてくるにつれ、誰かがこの話をまとめなければならない、と思うようになりました。おそらく日本のNGO活動史に残るであろう、この話を――。私は取材にのめりこみ、後戻りできなくなっていきました。』(映画「セカイイチオイシイ水」に寄せて)

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容】解剖生理学は、解剖学(人体のしくみ)と生理学(はたらき)がひとつになった学問。看護師や、介護士、理学療法士など、人のカラダに関わる人にとって現場で役立つ解剖生理学を、監修の坂井先生が解説。看護師の国家試験の試験範囲に対応しているので、基礎固めにも最適。 ・看護師や、介護士、理学療法士など、人のカラダに関わるすべての人に。 ・人体の構造と機能を、マンガとイラストで丁寧に解説! ・ホルモンや細胞など理解しにくいテーマも、キャラ化することでわかりやすく。 ・看護師の国家試験の試験範囲に対応! 試験対策の最初の一冊に。

-

3.0世界史とは、人類の草創期から長い年月をかけて、さまざまな「民族」がぶつかりあってできた“移住・衝突・融合”の歴史である――。21世紀の世界を悩ませる戦争と内乱、グローバリズムとナショナリズムの対立、なくならない人種差別、多くの国を揺り動かす移民・難民問題の本質を読み解くカギ、そして今後の日本と世界の未来は「民族の動き」に注目してこそ見えてくるのだ。本書は、ベストセラー『30の戦いからよむ世界史』の著者である予備校の元世界史講師が、古代地中海の覇権争いから、トルコ系民族のユーラシア席捲、アラブ人が築いたイスラム・ネットワーク、多民族国家 ロシア(ソ連)の形成、征服王朝により拡大した漢民族の概念など、今の世界を形づくった“民族移動”のダイナミズムを20のテーマから講義していく。日本人に最も必要な“歴史の視点”がここにある!

-

4.0「日本は明治維新で近代化を果たし、それまでとは一変したと一般的には思われています。しかし、よくよく見ていくと、どうもその見方は表層的なものにも思えてくる。むしろ、江戸時代以前、というよりは古代から連綿と深層を流れてきた『核心』ともいうべき組織原理や権威構造、行動原理などがいまも色濃く影響を及ぼしているのではないか」(猪瀬直樹「はじめに」より) 「いま、読者諸氏に申しあげたい。日本が変化しないときは、時代ごとの死んだ歴史を読んでいても命に別状はない。だが、いま日本人は、これまでの構造が一夜にして変わってしまう世の中に生きている。このようなときは、『通史的思考』をなさねば変化のなかを生きてはゆけない」(磯田道史「おわりに」より) 明治以降、なぜ日本は近代化に成功したのか。それは明治維新で日本が変わったのではなく、成功の要因がすでに江戸時代までの歴史の中で形づくられていたからだ。日本には、古代から変わらない「国の核心」がある。古来、培ってきた組織原理や行動原理、権威に対する考え方などが、今なお日本人に大きな影響を与えている。その「日本的原理」の長所と短所を知らねば、この国で成功をつかむことは難しいし、いかなる変革も望めない。では、「この国の秘密」とは何か?――平安時代から江戸時代まで「通史的思考」で読み解き、日本のあり方に迫る、白熱討論。 【目次】より●第1章 日本の組織原理と権威構造の源泉――古代をたずねる ●第2章 「新しい公」の再編成――鎌倉、室町、戦国のダイナミズム ●第3章 江戸武家社会の組織と個人――サラリーマン根性の始まり ●第4章 二六〇年の泰平を維持した社会システム――「転封」や「ジャンケン国家」の智恵 ●第5章 江戸に花咲いた近代的経済――進んだ経済政策と百姓たちの企業家精神

-

-人が早く老いるのは肉体より精神である。体ばかりでなく、国家内外もつきつめてみると心である。結局は人である。精神さえしっかりしていれば、必ず運命は開ける。企業でも人材のいるところは、事業が起こる。すべては立志と、人物のいかんだということである。本書は、昭和の哲人・安岡正篤のまな弟子であった著者が、安岡人間学を下地にして語る人物の条件。主な内容として、 ◎決断力について ◎器量と度量について ◎志気の修養について ◎忍耐がもたらすもの ◎運命のひらき方について ◎品格と道徳性について ◎「時代」を読む眼力……。激動する時代には型にはまった人間は役に立たない。どんなときでも、本質的な徳性である“明るい、愛する、人に尽くす、報いる、清い、惻隠の情”などを基本に、第二の天性である良い習慣で磨きをかける。一流の人物を目指すための糧となる一冊。

-

-「侵略国家、日本」という自虐史観を、戦争に敗れた日本人の心に強く植えつけたGHQ(連合国軍総司令部)の洗脳工作――。本書は、占領軍が去った後も日本を貶めつづける“プロパガンダ戦略”が、反日メディアや諸団体、近隣諸国によって引き継がれた実態を明かす。「外国勢力と結託する野党の『正体』」「日本は自主憲法を制定すべきである」「アメリカは永遠の『トモダチ』ではない」など、ますます混沌とする国際情勢の中で、日本の“真の目覚め”を望む知日派米国人からの熱いエール。自虐史観を克服したとき、初めて日本は“戦後”から真の脱却ができる。 【目次】第一章 GHQに代わって戦後日本を貶めてきた勢力/第二章 日本には反日メディアが多すぎる/第三章 日本はもう韓国に対して余計な気を遣う必要はない/第四章 中国による「人民大虐殺史」を世界記憶遺産に推薦しよう/第五章 混沌とする国際情勢に対して、日本が持つべき心構え

-

4.0おかげさまで前作『まだGHQの洗脳に縛られている日本人』(PHP研究所)は、多くの方に読んでいただけました。前作に対していろいろなコメントをいただくなかで、一つ感じたのは、「日本は悪い国だった」という自虐史観を強く植えつけられたせいで、多くの読者の皆さんが、日本人としてのプライドや誇りを持つことに、どこか抵抗感があるらしいということです。人種差別意識に基づいた過酷な植民地支配を行い、植民地を奪い合って何百年も戦争を繰り返していたのは欧米諸国です。戦争には負けましたが、あのとき誇り高き日本人がいてくれたからこそ、今日の人類は、人種間の平等と繁栄を享受しているのです。すべての日本人が自虐史観のアホらしさに気がつき、日本という国が真の独立主権国家へと復活し、国際的に強いリーダーシップを発揮することで、全世界がもう一段上のステージへと上がる未来を、私は待望しています。(「まえがき」より抜粋)

-

5.0太平洋戦争のターニングポイントとなった真珠湾奇襲とミッドウェー海戦――。この天王山の戦いは、連合艦隊司令長官・山本五十六と、その後継者と目された山口多聞少将を抜きにしては語れない。両者とも武士の家系を引き継ぎ、山本はハーバード大学、山口はプリンストン大学に米国留学した経験をもつなど、共通点が多い。また駐米武官を務めたところも同じで、日本海軍きっての知米派であり国際派であった。山本も山口もアメリカの真の実力をよく知っており、日米の戦争には一貫して反対していたのだった。しかし一旦、国家が開戦を決断した以上、海軍軍人である二人は死力を尽くして米軍と戦い、当初から不利と思われていた戦いを善戦へと導いた。山口はミッドウェー海戦で米艦隊に一矢を報いて海に沈み、山本はブーゲンビル島上空で米機に撃墜され、無念の戦死を遂げる――。日本海軍が誇る名将二人の激闘の生涯を描いた力作長編小説。

-

5.0ロシアのウクライナ侵攻で明らかになった自由・民主主義国家と権威主義国家の角逐、すなわち「米欧」VS「中ロ」新冷戦の構図。しかし、「米中『対立』に基づく世界観や先進国の視線だけで、現在の世界が捉え切れるものだろうか。第一に、非民主主義国を『権威主義体制』諸国としてまとめて理解し、民主主義国との『異質性』を強調するあまり、ロシアや中国などといった国は『合理的な選択ができない』専制主義の国と非難するにとどまり、彼らがどのような世界認識や価値に基づいて政策判断をしているのかが見えなくなる可能性があろう。第二に、先進国とともに中国やロシアなどを主語として、開発途上国は『客体』として描かれることが多い。だが、むしろ新興国や開発途上国を主語として、なぜ彼らが時には中国なり、ロシアなりを選ぶのかという視点こそが重要なのではないか。またその際にはそれぞれの国が先進国、そして中国やロシアへの政策をいかにして決めているのかを、その内在的なコンテキスト、国内政治のありようなどから理解することが必要になるだろう」(本書「序章」より抜粋)。 「『米中冷戦』『米中競争』論では見落とされがちな、ユーラシアの広大な空間の、相互にかけ離れた固有の歴史と政治を持つ諸国家と諸勢力の主体性」(同「まえがき」より)について現在、日本のアカデミズムで第一線に立つ研究者たちが明解に論じる。

-

-

-

-尖閣問題、北方領土問題……。国家としての毅然たる態度を示さず、世界の圧力に潰されそうな日本。菅総理のリーダーシップのなさに、多くの日本人が憤りを感じているのではないか。本書では、5年間の長きにわたり日本のトップにあり、西側諸国をリードしながらソ連を解体に追い込んだ政治家・中曽根康弘氏と、「梅原日本学」を打ち立て、哲学、歴史学、文化人類学など幅広い分野の学者に多大な影響を与えてきた学者・梅原猛氏が、リーダーが持つべき哲学・決断力を、実体験のエピソードを盛り込み、語りつくす。さらには、日本人が世界で闘う際の基盤となる歴史観についても自在に議論し、そこから、米・中などの大国に対し、日本がなすべき外交戦略を明瞭に描きだす。「輝ける日本」の復活に向け、日本人の英知を最大限に発揮させる方策を、二人の長老が提起する力作。

-

4.0「この国が移民に乗っ取られるのは勘弁だ」――ドイツ・公務員男性――欧州6カ国、衝撃の現実を描く! 講談社ノンフィクション賞受賞作家、待望の新刊。内外から多くの移民を受け入れ、超国家として発展してきたEU。しかし近年、そのEUで「外国人ぎらい」ともいうべき移民排斥運動が激化している。排外主義ポピュリズムを叫ぶ極右が支持を集め、主力政党となった国もある。自由と人権を掲げてきた欧州で今何が起きているのか。欧州在住のジャーナリストが、チェコ・オランダ・ドイツ・イタリア・フランス・イギリスの6カ国を訪ね、ポピュリスト政党党首や市井の人々への取材を基に、その実態を明らかにする。最終章では「隠れた移民大国」である日本を訪れ、欧州の「失敗」から日本が学ぶべき点を考察する。コロナ禍を経て、今後ますます「外国人ぎらい」が加速すると思われるEU。欧州の轍を踏まないために、そして日本独自の共生社会を築くために、必読の1冊。

-

-

-

-アメリカ、イラク、北朝鮮、韓国、そして中国。激しく揺れ動く世界情勢下で、日本が生き残ることはできるのか? 「靖国問題に終止符を打つには」「遊就館展示修正の真意」「台湾海峡危機は来るのか」「政権維持の秘訣とは」「日米同盟のあり方」「核武装は必要か」――すべての答えは明白である。中国に譲歩はせず、日米同盟を維持せよと著者はいう。国家と国民の安全と繁栄を守るために、いま日本に求められる外交とは――国際情勢分析における第一人者の知的品位に満ちた論が冴える。 日本の核武装論は、日米同盟によって日本の国家と国民の安全と繁栄を守っているという、現に成功している政策の枠内で考えねばならない。(中略)北朝鮮、イランのように米国と対立的な核武装もあるが、それは日本が選択すべき道でないことは明らかである。(「核戦略論序説――まえがきに代えて」より)