インプレス NextPublishing作品一覧

検索のヒント

![]() 検索のヒント

検索のヒント

■キーワードの変更・再検索

記号を含むキーワードや略称は適切に検索できない場合があります。 略称は正式名称の一部など、異なるキーワードで再検索してみてください。

■ひらがな検索がおすすめ!

ひらがなで入力するとより検索結果に表示されやすくなります。

おすすめ例

まどうし

つまずきやすい例

魔導士

「魔導師」や「魔道士」など、異なる漢字で検索すると結果に表示されない場合があります。

■並び順の変更

人気順や新着順で並び替えると、お探しの作品がより前に表示される場合があります。

■絞り込み検索もおすすめ!

発売状況の「新刊(1ヶ月以内)」にチェックを入れて検索してみてください。

-

4.6〈あらすじ〉 高速バスの事故に巻きこまれて異世界に転移したわたしを救ったのは、年老いた錬金術師グレンだった。 彼に命を救われ、『ネリア・ネリス』と名づけられたわたしは、異世界で生きていくために錬金術を教わる。 ようやくひとり立ちできそう……そう思った矢先の突然のグレンの死。 連絡をうけ王都に向かったわたしを待ち受けていたのは、やたらかっこいい竜騎士、やたら美しい魔術師、そしてクセの強い者たちばかりの錬金術師団。彼らは、グレンが錬金術師団の偉い師団長だったから、わたしにその後を継げという。そんな事、グレンには頼まれてないし!もう帰ってもいいですか?え?帰れそうにない? ──異世界に飛ばされた女の子の、自分の居場所を見つける成長物語! 〈著者から一言〉 小説の中でまで、我慢とか遠慮っていらないよね?女の子だってなんでもできるよね?ファンタジーではありますが、夢も希望も不安ももって、都会に出てきた女の子を応援するための物語です。迷ったり困ったりした時は、ひとつ深呼吸して胸を張り、正々堂々と王道を行け。あなたの頑張りはちゃんと誰かが見ています。

-

3.4〈あらすじ〉 『戦場は女のものだ。男は引っ込んでいろ――』 銀河を支配する地球外知的生命体、ヴルド人は人口に占める女性の割合が極めて高く、男性は家を守る者という常識を持っていた。 地球人のエースパイロットである北斗輝星は、傭兵としてそんな彼女らに混ざって戦場を渡り歩いていた。 類稀なる操縦技能を活かし戦場では無双の活躍を見せる輝星だったが、機体を降りればただの貧弱な地球人に過ぎない。男に飢えたヴルド人たちが、魔性の美貌を持つ彼を放置するはずもなく…… 〈著者からの一言〉 ロボ系スペオペであべこべ系というかなりヘンなジャンルの本作が、なんと書籍化することになりました。たぶん、作者が一番驚いております。 なろう、カクヨムの両サイトで望外の高評価を頂き、こうして書籍版をお届けできることに相成りました。 それもこれも、すべては読者の皆様の応援のおかげであります。この場を借りて、厚く御礼申し上げたいと思います。

-

5.0〈あらすじ〉 世界各地に存在する謎の遺跡、ダンジョン。小柄で童顔な少年ヤックは、探索者パーティで荷物持ちとして働く、なかなか芽の出ない三流探索者だった。 ある日、彼はパーティメンバーと共に迷宮の奥に隠された未踏破領域を発見する。財宝の気配に目が眩んだ仲間に巻き込まれて危険な領域へと足を踏み入れたヤックは、そこで強大な魔獣に襲われてしまった。仲間達は逃げ出し、重い荷物を背負ったヤックはただ一人絶体絶命の窮地に立たされる。 彼が死を覚悟したその時、突如として現れたのはロングスカートを翻してハイオークを蹴り飛ばす鉄面皮のメイドさんだった。アヤメと名乗る彼女は瞬く間に魔獣の群れを殲滅し、怯えるヤックに手を差し伸べる。 「任務完了。お怪我はありませんか、マスター?」 仲間に見捨てられた少年は、ダンジョンで新たな出会いに巡り合う。彼が見つけたのは、屈強なハイオークを素手でぶち殺すメカメイドだった。 〈著者からの一言〉 皆様からの応援をいただきまして、「剣と魔法とナノマシン」に続く2作品目を刊行することができました。主人公は体は小さいけれど優しくて正義感のある少年ヤックと、ダンジョンの奥で目覚めた最強メカメイドのアヤメ。真顔のまま魔獣を拳で粉砕する、ちょっと過保護でめちゃくちゃ優秀なメイドさんの活躍をぜひご覧ください!

-

3.3〈あらすじ〉 自ら仕組んだ策略によって、次期当主の座を弟に譲り渡し生まれ故郷を追放された少年ロラン。彼は、悠々自適な自由でのんびりとしたスローライフを手に入れるべく、旅に出る。 新たに名をローランドと変えて冒険者になったが、なんやかんややっているうちに、気付けば悪目立ちしてしまい注目を集めてしまう。 権力者に目を付けられてしまえば、自由を奪われるかもしれない……でも、せっかく二度目の人生なのだから好き勝手やってみたい。 この物語は、そんな葛藤がありつつも結局は好き勝手に振舞ってしまう少年の異世界冒険活劇である。 〈著者からの一言〉 ただの趣味で書いていたものが、まさか商業化されるとは……。人生何があるかわからんもんです。 「小説家になろう」など各Web小説サイトで人気を博し、最多閲覧数1200万を超える本作が満を持して電子書籍化することになりました。 見どころ?この作品を一言で表すと?うーん、わかりません!! とりあえず、自分から言えることは一つ……どういった作品かは読んだ人間が決めてくれ。以上!!

-

5.0〈あらすじ〉 ネット小説大賞 小説部門 受賞作! 魔力には色があり、属性ごとにそれは異なる。雷属性であれば黄色、火属性なら赤といったように。 帝都近郊の男爵家に生まれた少年、マリス・レオンハートは、10歳で七色全ての力を持つ「虹色魔導師」であることが判明する。しかし目立つことを嫌う彼は、隠して生きる道を選び、家族や知人の協力でその秘密を隠し続ける。 16歳で幼馴染と共に魔導師養成学校に入学したマリスは、公爵令嬢の姉妹や伯爵令嬢と出会い、賑やかな学園生活を送り始める。学園生活を通じて仲間たちと友情を深めていく中、彼の力の一端が思わず表れることもあり、周囲に正体が知られないかと気をもむ日々が続く。 だが、仲間たちと過ごす時間が増えるにつれ、彼は静かに生きたいという理想と仲間を守りたい思いの間で葛藤するようになっていく。マリスの秘密を知った仲間たちは彼を支える決意を固め、力を合わせてその秘密を守ろうとするのだった。果たして彼は、仲間たちと共に平穏な学園生活を送り続けることができるのか──? 〈著者からの一言〉 新たな趣味を見つけようと思い1年半前から書き始めた小説が、まさか書籍化する事になるとは……感無量でございます。 目立つ事を嫌う性格と目立つ事この上ない虹色を掛け合わせた、矛盾をテーマに書きましたので王道っぽくない作品になったかなと思います。 それにファンタジーらしく剣と魔法の世界観ですので、ファンタジー好きの方は是非手に取って頂ければ!

-

4.5〈あらすじ〉 どこにでもいる普通の高校生、乙葉浩介。バスに轢かれて異世界転生待ったなし! しかし、それは女神の痛恨のミスだと発覚。 ドジっ子女神のおかげで、転生時に貰うはずだったスキルを持ったまま現実世界に戻って来たけど、貰ったスキルは『ネットショップ』。 『異世界の商品を売買できる』スキルを駆使して魔術師となった高校生のハートフル・コメディ、開幕! 〈著者から一言〉 このたびは、『ネット通販から始まる、現代の魔術師』をご覧いただきありがとうございました。 この物語は『現代が舞台の伝記ホラー』はありません。明るく楽しい『痛快娯楽ファンタジー』です。我思う故に、我書く、それゆえに鬱展開はありません。 順調に人気が出て続刊が決まれば、計算上では5巻ぐらいで第一部・完という感じでしょう。そこまでは頑張りたいものです。 それでは、第二巻でまたお会いしましょう。

-

3.8〈あらすじ〉 空には宇宙船が飛び交い人々は電脳と共に生活する──そんな超科学の発展した世界で生まれ育った少女ララは、ひょんなことから剣と魔法のファンタジー世界に迷い込む。摩訶不思議な魔法の存在に首を傾げ、迫りくる獰猛な魔獣をナノマシンの力でねじ伏せた彼女は、ひとまずこの見知らぬ世界を旅することにした。凄腕の女傭兵や清純な神官の少女と共に、ララは未知とロマンの溢れるファンタジー世界を歩き出す。 〈著者からの一言〉 2018年に小説家になろうで連載を始めた作品が、3年の月日を経てついに書籍化と相成りました。この作品はタイトルの通り、剣と魔法のファンタジーな世界にやってきた超科学の申し子であるララのお話です。 『十分に発達した科学技術は、魔法と見分けがつかない』という有名な法則がありますが、本作では『異常に発達した科学技術は、魔法すら凌駕する』というキーワードから出発しました。どんな事態にも元気に立ち向かうララと、彼女に振り回されるイールとロミ。3人の波乱万丈な旅の幕開けです。Web掲載版からさらにボリュームアップした『剣と魔法とナノマシン』をぜひよろしくお願いします!

-

5.0〈あらすじ〉 第12回ネット小説大賞 小説部門・受賞作! クラリス・グローリアは火炙りにされている最中、前世の記憶を取り戻し、不老不死になった。 無才と蔑まれ、婚約破棄の末に火刑に処されることになった伯爵家次女クラリス・グローリアは、火炙りの最中に前世の記憶を取り戻し「不死の少女」として歩き出す。そんな彼女の前になおも現れる貴族的謀略、予定調和のように起こる魔族の侵攻。落伍者となった魔族の生き残りを引き連れ、クラリスが目指したのは魔境の森を越えた獣人たちの領域。そんな場所においてさえ、陰謀と暴力は待ち構えていた。世界を見放した不死の少女と、世界から見放された落伍者たちが出会い、交わり――クラリス・グローリアという名の、栄光の軌跡が描かれる。 〈著者からの一言〉 モです(挨拶)。 人が不可逆的な決断をする話が好きです。ふんわりと抱えていたものを捨てなきゃいけなくなる話が好きです。なんとなく大事だと思っていたものが価値をなくす話が好きです。なにもかも失ったと思ったはずなのに失いきれないナニカに気付く話が好きです。譲れないと思ったものを、譲らないと決める話が好きです。 本作は、だいたいそういうファンタジー小説です。よかったら読んでみてください。

-

5.0〈あらすじ〉 赤いくせっ毛に気の強そうなつり目、尖った耳、頭に生えた二本の角。背中には黒い羽……この姿、間違いない。魔王だわ……。 平凡な女子大生だった私がプレイ中の乙女ゲームの世界に!?しかも主人公たちを苦しめる最凶最悪の魔王『ディアドラ』の幼少期の姿になってしまった! 「ないわー、ないない、ないでしょ。ありえない。なんで私が魔王になってんのよ」 ゲーム通りの展開なら、私は魔王となったのち、人間の町も村も国すらも焼き払い、人間を殺しまくり、残虐非道の限りを尽くして、最終的に聖女に倒されて死ぬことになる。それは色んな意味で嫌すぎる。絶対に避けたい。 いや、それどころか、偽物だとバレたら即魔族たちに殺されてしまうかも!? だってここは、魔王が有罪だと判断すれば死あるのみ。強さこそ正義の魔族社会なのだから! こうなったら、現魔王であるお父様と良好な親子関係を築き、魔王になるのを回避するしかない! そう思った矢先に突き付けられた残酷な真実と、部下たちの裏切り。運命の歯車は容赦なく回り始める! 怖がりなのに最強のちびっこ魔王になった主人公と、娘を溺愛する不器用な魔王様、二人の魔王の物語が今始まる! 〈著者からの一言〉 ご覧いただきありがとうございます。夏まつりです。 大好きな悪役令嬢転生モノ・父娘溺愛モノ・ゲームライクな剣と魔法のファンタジーを自由に混ぜたらこうなりました。書籍版特典SSは3本、うち2本は父娘のほのぼのとしたコメディです。KISERU先生のイラストもとても素敵なので、ぜひじっくりご覧ください。 楽しんでいただけたら嬉しいです!

-

3.0〈あらすじ〉 異世界アルムフレイアに召喚された女子高生・如月弥生は、三年の時を経て魔王討伐に成功し、日本へと帰還を果たした。しかし、彼女の平穏は長くは続かない。異世界帰還者『異邦人』の権利を守る【国際異邦人機関】に登録した弥生は、「魔法で自由に空を飛びたい」という夢を追い、陸上自衛隊第1空挺団に入隊する。彼女は訓練と後進育成に追われ、書類選考の日々を過ごしていた。 そんなある日、新宿三丁目で突如発生した巨大な陥没事故が、彼女の運命を再び揺るがす。現場には直径200mの巨大迷宮が現れ、その調査任務にあたる弥生。しかし、迷宮内で彼女の前に現れたのは、かつて討伐したはずの魔王だった。 新宿大迷宮を舞台に、再び始まる魔王との死闘。異世界と現実が交錯する中、弥生の戦いは新たな局面を迎える。彼女はこの地で再び魔王を討つことができるのか?魔法と現代兵器が交わる異色の戦場で、彼女の新たな物語が幕を開ける! 〈著者からの一言〉 物語の舞台は現代の日本。異世界転移していた主人公・如月弥生が異世界を救ったのち、地球に戻ってくるところからこの物語は始まります。 さまざまな経験をしたのちに魔王を打ち滅ぼし、地球へと帰ってきました。ですが、彼女が戻って来た地球は以前とはちょっと異なっています。 それは、先に戻って来た勇者たちの力が露見してしまい、異世界帰還者たちは『異邦人』というコードネームで呼ばれ、手厚い待遇を受けていたからです。そして弥生もまた、ちょっとした手違いにより彼女が異邦人であったことが露見。あれよあれよと彼女を取り巻く環境が大きく変わっていきました……。 そしてタイトルをご覧の通り、彼女は紆余曲折ののち【第1空挺団】へと所属することになりますが。 そんある日、東京の新宿で大きな事件が発生しました……。 異世界で身に着けた魔術を駆使する、【七織の魔術師・如月弥生】。彼女の雄姿を、どうぞご覧ください。

-

5.0〈あらすじ〉 第12回ネット小説大賞 小説部門・受賞作! 三大錬金術師の祖母を持つ少女・ライムは、山間で一人ひっそりと暮らしていた。 ある日、名門「レジルラヴィナー学院」の教授クレソンにスカウトされる。 国家資格である錬金術師は取得が難しい資格の一つ。祖母のような錬金術師になりたいという夢を胸に首都へと向かったライムだが、自分とはかけ離れた世界で生きる個性豊かな人物たちの中へ。 三人一組の工房制度では、上流貴族のベルと大商会の息子リアンの二名と共同生活を送りながら、学院からの様々な課題をこなすことに。 初めてだらけの日々の中、仲間と共に楽しみ、励まし、時に自分自身と向き合いながら「錬金術師」になる夢を叶える為、ライムの奮闘が始まる! 〈著者からの一言〉 異世界の日常をライム達の学生生活や錬金術を通し、どきどきワクワクしながら一緒に楽しんで頂けたら幸いです。まずは、最初の一歩から。

-

-

-

3.4〈あらすじ〉 病死した女子高生、小夜子は死に際のノリで、ゲームバランスが崩壊したクソゲー世界に「悪役令嬢」として転生した。そこは、滅亡ルートしか存在しないトンデモ世界。 その上、王妃主催のお茶会で大失敗して、王子に避けられ少年騎士に嫌われ宰相の息子に叱られ、兄には「死ねばいい」と言われる始末。ダイナマイトマシュマロボディな両親は溺愛してくれてるけど、のほほんとしてるだけで何もフォローしてくれない! あれ?これってかなりやばくない? 生き残るため、今度こそ幸せに人生を全うするため、「悪役令嬢」が爆走する! 〈著者からの一言〉 自分が楽しいと思う要素を、これでもかというほど突っ込んで作った作品です。お楽しみください!

-

3.7〈あらすじ〉 辺境の地に佇む小さな村、アントレル。そこに暮らす少女ステラは、母の仕事を手伝いながら、貧しくも逞しく生きていた。彼女は精霊術の才能を秘めていたが、肝心の術は失敗ばかり。おまけに性格はおおざっぱで不器用の極み。そんな彼女の日々は鬱屈としたものだった。 しかし、ある日の出来事が彼女の運命を大きく変える。森の中で狼に襲われそうになったステラを助けてくれたのは、謎めいた雰囲気を纏う精霊術士だった。イケメンなその術士との出会いが、ステラの日常を大きく動かしていく。 美形ぞろいの精霊術士一族の抱える、何やら怪しげな「お家事情」に巻き込まれていくステラ。次第に、彼女は自分でも気づいていなかった隠された能力に目覚めていく。 これは貧しくも前向きに生きる少女が、数奇な運命に導かれ成長していく物語。冒険、精霊術、謎、そして恋。様々な要素が絡み合う、ステラの物語から目が離せない!美形精霊術士一族とステラの関係にも注目! 頑張り屋だけどちょっと残念な少女の冒険成長譚、開幕! 〈著者からの一言〉 初めまして、柚と申します。 『ステラは精霊術が使えない』は、強くてめげない女の子を主人公にしたい、ついでにそんな子が美少女や美少年に振り回されるお話を書きたい……と書き始めた物語です。 小説家になろうで連載している同名小説を、書籍化に当たって大幅に加筆修正しました。特典SSは1巻と2巻の間をつなぐお話になっています。 美形親子に振り回されたり、逆に振り回したりするステラの奮闘をお楽しみください。

-

-原子力市民委員会は、脱原発に向けた具体的政策を提言する市民シンクタンクとして2013年に設立され、原発やエネルギーに関連するさまざまな問題の調査と情報発信、そして議論の場作りを目指しています。 原子力市民委員会は各種レポートを発行していますが、特に「原発ゼロ社会への道」シリーズ(これまで2014年と2017年に発行)は、その時点での現状分析と提言を総括した内容になっています。今回の『原発ゼロ社会への道 ──「無責任と不可視の構造」をこえて公正で開かれた社会へ』も、前2冊と同様、原子力の後始末、エネルギー転換、持続可能な社会について考える人々にとって、詳細・精確そして総合的な情報源となります。

-

4.0Linuxの基本的なコマンドを集めた「Coreutils」。真面目に読むと無味乾燥なマニュアルをゆるく楽しく解説しました。lsやcat、cd、touchなどの基本コマンドから、paste、seq、shuf、factor、stdbuf、yes、shredなど、すべての基本コマンドを収録。まずは一読して、必要なときに本書を開いてみて下さい。そう、すでにあなたのスキルがレベルアップしています。

-

-本書は、ストリーミング配信の実装に踏み出すエンジニアに贈る、動画配信技術の入門書です。HLSやMPEG-DASHといったプロトコルの仕組みから、字幕・エンコード・CDN活用・セキュリティ対応までを、豊富な図解と実装例で丁寧に解説。HTML5での字幕実装やFFmpegによる実践的なエンコード、さらにはDocker+Next.js+Goで構築する動画配信サイトのハンズオンも収録されています。多言語字幕やAIによる自動生成、CDNでの高速配信など、実用的かつ最新のノウハウを凝縮。動画配信サービスの裏側を体系的に学びたいすべての開発者に最適な一冊です。

-

-本書はFlutterとFirebaseを使用し、AndroidとiOS上で動作する「貸し借りをメモするアプリ」を作成しながら、Flutterで必要になる知識を学習する入門書です。 Flatterの最新バージョンに対応した改訂新版となります。

-

-

-

-文章がうまくなれば、書く仕事は続けられる――そう思っていませんか?本書は、ライティング技術や文章テクニックを教える本ではありません。 「どうすれば、書くことをやめずにいられるのか」。その一点に向き合い、書く人生を続けるための“心構え”を丁寧に解きほぐします。 未経験から書く仕事を目指す人。一度は書き始めたものの、迷いや不安で立ち止まってしまった人。文章力に自信がないまま、それでも書き続けたいと思っている人へ。 書く仕事に必要なのは、才能や特別なセンスよりも、「自分はどこで力を発揮できるのか」を知り、市場や相手と向き合いながら続けていくための考え方です。 本書では8年以上ライターとして書き続けてきた著者が、現場で見てきたリアルな迷いと選択をもとに、挫折しないための視点と、書き続けるための土台を伝えます。「書ける人」になる前に、「書き続けられる人」になるための1冊です。

-

-人が来ない、採っても辞めてしまう――。多くの中小企業が抱える採用の悩みは、求人媒体の数や母集団の大きさを増やしても解決しません。本書が問いかけるのは、「集め方」ではなく「会社のあり方」そのものです。 著者は、数多くの中小企業の採用・定着を支援してきた人事コンサルタントです。大企業向けの採用常識や母集団形成を前提とした手法が、なぜ中小企業では機能しないのかを明らかにし、「たった1人を確実に採る」ための考え方と実践を解説します。 求人を出す前に何を見直すべきなのか。採用・定着・育成を経営戦略としてどう位置づけるべきなのか。人が集まり、辞めない会社へと変わるための本質を示す一冊です。

-

-「文才がないから、いい文章なんて書けない」――そんなふうに思っていませんか? けれど本当に必要なのは、“才能”ではなく“スキル”です。しかもそのスキルは、誰もが学生時代に学んだ「国語」の中にあります。 本書は、元中学校国語教師であり、現在は文章コンサルタントとして活動する著者が、読解・表現・発信の力を磨き直すことで、誰でも「伝わる」だけでなく「心を動かす」文章を書けるようになるプロセスを丁寧に解説した一冊です。 AIが急速に発達し、構成や論理が整った文章が簡単に作れる今だからこそ、求められるのは「温度のある言葉」。共感や感情がにじみ出る、あなただけの表現です。本書では、国語の授業で学んだ知識を再活用しながら、読解力・構成力・表現力をバランスよく高めていきます。 第1部では、「書けない原因は、実は読み方にある」という視点からスタート。マクロ(全体構造)とミクロ(細部表現)という二つの視点を使いこなして読解力を高める方法を紹介します。 第2部では、「思いやり」と「戦略」を軸に、読者に届く言葉を選ぶための文章テクニックを解説。比喩やオノマトペ、短歌・俳句など、情緒的な表現も取り入れながら、五感に響く文章を生み出すコツを学びます。 第3部では、SNSという現代の発信ツールとどう向き合うかを掘り下げます。バズを狙うのではなく、読者と信頼を築きながら仕事につなげる「書き方」と「魅せ方」を指南。ストーリーテリングやセルフブランディングにも踏み込んでいきます。 「読む・書く・伝える」――この国語の原点に立ち返ることで、あなたの言葉はもっと自由に、もっと豊かになります。 文章に自信がない人も、もっと表現力を高めたい人も、自分らしい言葉を探している人も。この本は、誰かの真似ではない「あなた自身の言葉」を育て、人生を一歩前に進めるための力になります。

-

-時に、西暦2098年。文明の絶頂期を迎えた人類は、突如現れた謎の敵、パラレイドによって滅びの淵へと追いやられていた。人類は生存を賭けて団結し、人型機動兵器パンツァー・モータロイドを駆使して抵抗するも、戦局は絶望的な状況に陥っていた。総力戦の中、一人の少年兵がその命を賭けた戦いに身を投じる。 摺木統矢――彼は使い捨ての幼年兵として最前線で戦い続けていた。幼馴染の死という深い悲しみと絶望に直面し、彼の心は折れかけていたが、内に秘められた謎の力が覚醒する時が訪れる。復讐の炎を胸に、統矢は人類最強の戦士として新たなる戦場へと向かう。 パラレイドとの激闘の中で彼が見出すものは、仲間たちとの絆か、それとも復讐の鬼としての道か。儚い青春の群像と圧倒的なスケールで描かれるバトルシーンが繰り広げられる!

-

4.5〈あらすじ〉 魔法仕掛けの古い豪邸に残された6歳の少女「ノア」 そこに次々と召喚されてくる5人の男女。もとの世界で社畜だった彼らはノアの手助けを始めます。 そんな彼らに立ちはだかる大問題が、収穫祭までにゴーレムを作れという領主の命令。 作り方は簡単に判明するも問題だらけ。 材料は希少な代物で手元にない。 人手も100人以上足りない。 そのうえ期限の収穫祭まであと20日。 不安いっぱいのノアに、「リーダ」と名乗る5人の代表は言います。 「大丈夫さ、手ならいくらでもある。いくらでもあるんだ」 これは、魔法の世界に召喚された社畜が無理難題をこなしつつ、少女ノアと面白おかしく過ごすお話です。 〈著者からの一言〉 はじめまして紫 十的と申します。 「召還社畜と魔法の豪邸」は、お気楽だけれど真面目なファンタジー小説です。わりと過酷な世界を、のんびりほのぼのと活躍する主人公達を楽しんでもらえれば幸いです。特典SSは、現地の人からみた主人公達の凄さを書いた2篇で、裏話的なものとなっています。

-

3.7〈あらすじ〉 銀河商事の涼井課長は、ある日商談の最中に心臓発作を起こしてしまう──。 目が覚めると、そこはいかにもSF的な見た目の場所。金属の壁に並んだ計器、モニタ。 ――涼井が目覚めた場所、そこはいままさに大決戦を行う艦隊の艦橋だったのだ! どこか抜けた軍人たちと、どう考えてもおかしな思考をする敵軍。 涼井課長、いや提督は商社勤務で培った現実的で実務的なサラリーマンの能力で戦う。 これは、サラリーマン課長がSF的な異世界で活躍するSFクロニクル。

-

-近年、電気・電子製品を製造する中小企業では、国内市場だけでは成長が見込めず、海外展開を目指す企業が多くなっています。 しかし、いざ海外展開を進めようとすると、「海外(EU)での安全関連の法令・規格がどうなっているのか」、「規格適合にどのような手順を踏めば良いのか」、「どのような設計・製造管理を行えばよいのか」、「どのような文書を揃える必要があるのか」、「それらの情報の収集方法はどうするのか」など分からないことだらけになります。 本書は、産業用電気・電子製品の国際規格として代表的な、計測・制御・試験所用電気機器の国際規格IEC61010-1(EN61010-1)とEUのCEマーキングについて紹介しています。 IEC61010-1、CEマーキング制度の概要、適合・対応のための手順・試験方法、リスクアセスメント、文書の作成までを順を追って解説しています。 この本により製造メーカーの方々が、IEC61010-1適合とCEマーキングの概要と適合手順・手段の概要を把握し、製品輸出のための一助となることを目ざします。

-

-本書は、Webサービスの開発をしながら、IonicとFirebaseについて学ぶ解説書です。具体的には、匿名質問サービスを作成しながら、IonicによるWebサービス開発、Firebaseによるユーザー認証、データの永続化、CloudFunctionsによるOGタグ書き換え、サイトの公開、そして、実装の優先順序の決め方といったテーマを取り扱います。本書がサービス開発に興味がある方の最初の一歩になれば幸いです。

-

-【初級者を中級者にステップアップ!iOSアプリケーション開発者・教育者必携!】 本書はMVCやMVVMなどと呼ばれるiOSアプリケーション開発をするために必要な設計を学ぶことで、アプリケーション開発の初級者が中級者へステップアップするための各種デザインパターン学習書です。iOS初級者がスムーズに中級者になる為に必要な知識を体系的にまとめています。 〈本書の対象読者〉 iPhoneアプリ入門書を一通り読んだが具体的な作り方がわからない人 iOS歴6ヶ月未満の初級者 iOSエンジニア教育担当者

-

-【少しの工夫とアイデアでできるUI表現集!】 本書は筆者がこれまでサンプル開発や実務の中で培ったノウハウ等から、UI実装を「サイドナビゲーション型のUI」「写真を拡大する画面遷移UI」など、いくつかのまとまったサンプル実装を例に、UI構築をする上で重要な実装ポイントやアイデアを紹介していきます。 〈本書の対象読者〉 ・これからiOSアプリを本格的に開発していこうと考えている方 ・UI実装や表現に関する部分にさらなる磨きをかけていきたい方

-

-本書は「iOSアプリ開発 UI実装であると嬉しいレシピブック」の第三弾です。これまでに引き続き、UI実装のアイデアや具体的な手法についてフォーカスした、UI実装に関する実装解説をまとめています。 それ以外にも、表現や動きが特徴的でかつ、ユーザーにもほんの少しだけ遊び心を与えるような楽しい感覚を抱かせてくれるようなUI実装に関する解説も収録。iOS13から登場したCombineやSwiftUIを利用して構築したサンプルにも触れた内容となっています。

-

-本書は筆者がこれまでサンプル開発や実務の中で培ったノウハウ等をもとに、UI実装をいくつかのまとまったサンプル実装を例に、UIを構築する上で重要な実装ポイントやアイデアを紹介していきます。第二弾の本書は便利なライブラリを上手に活用した表現を解説します。

-

-iOSバージョン14以降では、ショートカットがはじめからインストールされるようになりました。使う気になれば、すぐに使うことができます。でもなんとなくよくわからない、だから使っていない、そんな人が多いように思います。 iOSデバイスは私達の日常の様々なことをサポートしています。だからこそ、iOSデバイスを効率的に活用することはこれら必要とされるスキルです。 ぜひ、本書で解説した事例を実践してみてください。その簡単さと便利さに驚くはずです。

-

-ITシステムとは業務を簡略化すべきものです。しかし、本来の目的を達成できていない現場は非常に多いのです。なぜこのようなことになってしまうのでしょうか。 考えてみれば当たり前のことなんですが、ツール販売会社やシステム開発会社とこれら導入者のスタートもゴールも異なります。 重要なのはITベンダーとスタート・ゴールを合わせた上で、課題の深堀りと解決方法の立案をしっかりと行うこと。そして、ITベンダーとともに要件定義と基本設計を網羅的に行い、ITシステム導入後にその効果を確認することです。 本書ではこのベンダーとのギャップをいかにして埋めていくか、次の3つのステップについて具体的にわかりやすく解説しています。 1.ITシステム導入前 2.システム開発 or パッケージ導入 3.開発後、導入後 「ITシステムを導入したいが何をしていいかが分からない」「システム会社にITシステムの開発を依頼したい」「パッケージソフトやASPの購入を考えている」がITに詳しくない、という方におすすめです。

-

-IT管理者が知っておきたい情報セキュリティのポイントを網羅した解説書。第1章では中小規模組織のIT管理者が最低限留意すべき情報セキュリティ上の項目を解説。第2章以降では、セキュリティの基本であるリスク管理の考え方、組織のマネジメント、脅威の情報収集やインジデントの対応、アウトソーシングにおける注意点、増加する標的型攻撃など高度な脅威に対する考え方まで解説。本書を読めばIT管理者が組織に必要な情報セキュリティの全体を俯瞰し、何から手をつけ、どう進めるかを学ぶことができます。また、ITエンジニアは自分の興味のある分野から読んでいくことで、自分の仕事にセキュリティの要素を取り込むヒントが得られます。 中小企業から大企業、大学など規模・業態を問わずあらゆる組織におすすめの一冊です。

-

-シリコンバレーでコンサルタントとしてまた研究員として活躍する著者達が、現地での経験をもとに、ITとは何か、ITは何を変えたのか、それにわれわれはどう対応すべきかを解き明かします。

-

-IT業界では、企業の技術力だけでなく、知財力戦略の優劣が市場競争の勝敗を決する事態となっています。アップル対サムスンのスマートホンを巡る知財紛争はその代表例です。企業の知財力戦略の優劣は、企業の保有する知財の資産価値だけではなく、法制度、裁判、社会的な仕組みをいかに有効に活用して戦略を立てられるかに寄るところが大きいと言えるでしょう。本書では、プロパテント(特許権の力を強化する施策とそれに呼応した動き)とアンチパテント(特許権の力を緩和する施策とそれに呼応した動き)の相反する理念の、およそ30年に渡る対立とその変遷を解き明かし、IT技術者および日本企業の取るべき道を展望します。

-

-本書は発想を描くセンスを身につけるための本です。スケッチやドローイングなどの描くということは、単に記録するだけではなく、見て、感じて、考えて、記憶するということを身につける行為です。これがセンスを培うことに繋がります。本書は解説と、鉛筆を使ったレッスンとを組み合わせて、基本技能の知識を学ぶことができます。はじめに鉛筆の特性や使い方から解説します。次にpart-02で点、線、面と言った基本図形の扱い方を、そしてpart-03で対比と調和という構成手法について解説し、part-04でドローイングの実際に進みます。最後にコラージュやモンタージュといったマテリアルの組み合わせを学習します。

-

-さまざまな人が一堂に会し、立場を超えて話し合ったり共に手を動かしたりすることで、課題解決のためのアイデアやプロダクト、サービスなどをスピーディーに創出する「アイデアソン」や「ハッカソン」が、現在、各地で開催されています。フェイスブックの「いいね!」も社内ハッカソンから生まれたと言われ、オープンイノベーションの手法として急速に注目を集めていますが、今後はそれらのイベントをいかに具体的なソリューションに結び付けるかという課題も残っています。本書は、アイデアソン、ハッカソン、マーケソンのプロセスと手法の構築を目指す「G空間未来デザインプロジェクト」が、2014年に行った川崎市宮前区のプロジェクトをモデルケースに、具体的なプロセスやノウハウをレポート。あらゆる分野に応用できる手法を公開します。

-

-ブロックチェーンHyperledgerとは、エンタープライズ向けブロックチェーンとして世界有数のコミュニティーです。IBMやアクセンチュア、マイクロソフトなどの大企業が参加しており、Linuxファウンデーションがサポートしています。本書はこのコミュニティーのフレームワークとライブラリのひとつであり、分散型アイデンティティ(Self-Sovereign Identity:SSI)を実現する「Hyperledger Indy」の日本初の解説書です。前半では、分散型アイデンティティどのような背景で生まれ、どのような問題を解決しているのかをやさしく解説しています。後半では、Hyperledger Indyと、その中からクライアント機能を切り出した「Hyperledger Aries」を使った学歴証明デモアプリケーションを使って、手を動かしながら分散型アイデンティティを学ぶことができます。

-

-はじめてNexus 7を使う人に向けて、箱を開けてから、本体の起動、初期設定、基本的なナビゲーション操作まで、ユーザー必修の内容を丁寧に解説しています。

-

-電子出版専門誌『OnDeck』の連載を書籍化!電子出版を勉強せざるを得なくなった紙の本の編集者のみなさん、インターネットで仕事をしていたら電子書籍の仕事をやらなければならなくなったウェブ関係のみなさん、出版社に入社して目下奮闘中のあなた、おすすめです!本書は、出版・編集とインターネットをテーマにOnDeck編集長がやさしい言葉で綴ったものです。ハウツーや目先のやり方はインターネットにあふれていますが、本書を読むとこれから編集や出版に関わる上での基礎が身につきます。また、出版不況で悩んでいる方、希望が持てる話もたくさんあります。出版の古い体質が理解できないインターネット側のみなさんも、インターネットの軽薄な感じに拒絶反応がある出版側のみなさんも、本書がお互いの橋渡しになること請け合いです。

-

-株式会社ACCESSには、ブラウザエンジン、IoT、スマホアプリ、クラウド、ネットワーク、ハードウェア、ドローンと、とても幅広い技術分野に対し、専門的な深い知識を持ったマニアックなエンジニア達が在籍しています。 本書はその中でもモバイルに関連する知見をまとめた合同誌です。クリーンアーキテクチャやAndroidのファイルストレージについて、それぞれが完結した内容になっており、興味のある章を読み進めていただけます。

-

-【JavaScript初心者でもできる!Webアプリ簡単作成ガイド!】 本書はJavaScript初心者が全てAzureの無料枠を使って実際にWebアプリケーションを作ることを目標としたチュートリアルガイドです。Node.jsとSQLを組み合わせて、ブラウザベースのWebサービスを構築できるまでを丁寧に解説しています。JavaScript初学者に最適な一冊です。

-

-AppSheetとGoogle Workspaceの連携により、誰でも手軽に業務アプリを構築できる「ノーコード時代の一冊」です。本書は、Google提供のAppSheetを使った実用的なレシピアプリの構築を通じて、アカウント作成、スプレッドシートでのデータ準備、Ref設定やEnum活用、さらにはGoogle Apps ScriptとVertex AIを連携したAutomationまでを丁寧に解説します。フォーム画面や詳細表示、ダッシュボードの構築など、実践的なUI設計にも踏み込み、完成アプリで実際にAIママからのコメントを受け取る体験も盛り込まれています。ノーコードにとどまらない、GASと生成AIを統合した高度なアプリ開発を目指す人にぴったりの入門書です

-

-本書は主にMicrosoft Officeで使用されているファイルフォーマット「Office Open XML(OOXML)を取り扱うための基本的な情報をまとめ、かつさらに深い情報への道筋を案内するための技術ガイドです。本書を読むことで、どこに公式の資料があり、どんな情報を知ることができるのかを掴むことができます。さらに、公式の仕様書を読むだけでは理解しづらい部分を重点に解説しています。

-

-デザイナー、イラストレーター、DTPオペレーターなどが、IllustratorやPhotoshop、InDesignなどAdobeアプリケーションを使って定形作業をする場合、Adobe JavaScriptを使うと作業を自動化することができます。本書はそのAdobe JavaScriptのコマンドリファレンスです。500あまりのAdobe JavaScriptコマンドを32のジャンルに分けて解説します。サンプルおよび図版を多数掲載しています(なお、本書はCS6 ベースで作成しています。CS5以前のバージョンでは一部の命令が動作しない場合があります)。

-

-Adobe Premiere Pro CCに搭載されているすべてのエフェクトとトランジションを紹介すると同時に、各エフェクトとトランジションの使用方法を解説します。「このエフェクトはこんな効果になる」「このトランジションは映像がこのように切り替わる」を把握するのが大前提で、次に「このエフェクト/トランジションはこんなカスタマイズができる」まで紹介します。なお、本書は電子版は本文フルカラーですが、印刷版は本文モノクロとなります。

-

-本書は、企業がM2M/IoTのシステムを導入する際に、どのようなことを考え、どのようなプロセスで検討を進めればよいか、そしてどのような困難に直面するかを解説する、実践的な入門書です。 M2M やIoT と呼ばれる技術のなかでも、特に企業の業務用のシステムとして利用する形態に焦点を当てています。そのようなシステムを社内で導入する際の、調査段階からベンダー選定、さらにローンチ後の運用フェーズの期間まで、どのようなプロセスで検討を進めていけばよいか、そしてその際にどのような点で困難にぶつかるかを解説します。 (「はじめに」より)

-

-本書では分散ストリーミングプラットフォームのKafkaについて初学者向けに解説しています。Kafka初学者の開発者でもKafkaの基本操作やKafkaアプリケーションの開発の最初の一歩を踏み出せるようになります。

-

-本書は、ビッグデータを分散処理するためのフレームワーク「Apache Spark」のクエリのパフォーマンスチューニングのノウハウを紹介した解説書です。Apache Sparkでのクエリのチューニングのための知識として、基本的なアルゴリズム、ログの見方、チューニングの考え方、Salted Join, Skew Joinなどのチューニングの手法を説明します。

-

-Adobe JavaScriptを使って、After Effectsの操作を自動化するプログラム集です。スクリプトの基本処理からGUIによる処理まで幅広く掲載しています。After EffectsバージョンCS6~CC 2017に対応しています。 なおこの書籍は上下2冊に分かれています。本書は上巻で、比較的よく使われる項目を集めました。

-

-スマートフォンは、人々の行動履歴を記録することができるため、アプリ事業者はその情報を元に便利なサービスを提供できる一方で、利用者情報の取り扱いを間違えると、プライバシー侵害に至ってしまうことがある。本書はアプリ開発者・提供者がそうした事態に陥らないために、知っておきたいスマートフォンプライバシーの基本的な知識を解説。総務省の「スマートフォン プライバシー イニシアティブ」と、これに則って整備されている業界ガイドラインをもとに、具体的な知識を提供する。

-

-Amazon Web Services(AWS)の請求書を見て「高いな・・・」と思われたことはないでしょうか?利用料金を下げたいけどどうしたらよいか悩んでいないでしょうか?AWSの「使った分だけ課金」は初期費用がかからずリーズナブルですが、料金体系が複雑で見通しが難しく、使い方次第では思わぬ出費を招くこともあります。本書はAWSの料金体系についてできるだけ体系的に説明し、コスト削減するためのポイントやコストの可視化・分析・予算管理、コスト最適化についてAWS初心者でもわかりやすく解説します。

-

-

-

-本書は、映画、出版、アニメ、テレビ、ゲームといったコンテンツを産業面から考察し、各業界における動向や課題を論じています。 これらの課題の解決は容易に対応できるものではありませんが、本書では業界特有の課題について解決を図るために、これから業界での活動を志す方、あるいは既に業界で当事者として従事されている方、そして、コンテンツを消費するユーザーとして本書を手にとっていただいた方を想定し、執筆されました。 インターネットやデジタル技術の発展と、世界中どこでもアクセスできる高速ネットワーク環境の構築により、ネットワーク利用者は増加を続け、PCやタブレット、スマートフォンなどあらゆるデバイスでデジタルコンテンツは活用され、流通されています。従来とは大きく異なるこの新たな環境を十二分に認識し、これからの我が国の経済を牽引する有望なコンテンツ産業を拡大させていくには、その実態を明らかにすることが何より必要です。 本書では、3部構成の第1部総論として、日本のコンテンツ産業の全体感、我が国および事業者が取り組むべき課題、今後進むべき方向性について仮説の提示を行っています。各コンテンツ産業の現状については、第2部各論にて詳細を分析しています。第3部では補論として、コンテンツ産業の拡大には欠かすことのできないコンテンツの専門人材の教育状況において、隣接国を取り上げながら我が国におけるコンテンツ人材育成のあり方を問うものです。

-

-AllenNLPは、Pytorchベースの深層自然言語処理のフレームワークです。さまざまなタスクに対して、ディープラーニングモデルの学習/予測を行うための機能が実装されています。本書はこのAllenNLPについて解説した入門書です。

-

-【電波×インターネット】 電波と共にインターネットは地球全体を舞台に果てしなく進化する。 新しいデジタル政策の体制が整って、新しいデジタル社会が生まれようとしている。本書は5Gの先の情報通信技術基盤の上に立脚する社会や経済のあり方について見据える提言書である。大きな変革をもたらす可能性のある5Gの解説を踏まえた上で、6Gに向けて現在行われているさまざまな挑戦の技術動向を見ていく。また、電波とインターネットが統合したアンワイアードな環境への移行と、そのアンワイアードの環境が社会の基盤となるために行われていること、実現できることなどについて広く議論する。

-

-日本初のオールAI生成画像を元にしたイラストレーション集!Midjourney・Stable Diffusionのプロンプトも掲載! 本書は、現在大きく感心が高まっているイラスト画像生成AIを使って制作された、日本初の画集・画像集です。MidjourneyとStable Diffusionによって生成された画像をもとにリファインを施した100枚超のイラストを、ジャンルごとに掲載しています。掲載イラストの約半数については生成する際に用いたプロンプト(呪文)を掲載。読者が自身の環境でイラスト生成を試すことができます。そのほかAI生成画像にまつわる著作権コラムも掲載、AI生成画像やプロンプトの権利についても解説しています。本書を通じて、最先端のAIイラスト作成を体感してください。

-

-本書はドキュメント指向NoSQLの代表であるMongoDBの構築と運用の入門書です。 特に、RDBを使った経験はあるが、MongoDBは使ったことがないという方向けです。 NoSQLやMongoDBとは何かから、MongoDBのインストール、レプリカセットやシャーディングの構築手順、そして構築後の運用の基本まで、MongoDBを使用するのに必要と思われることを一通り網羅しています。 本書を読めば、MongoDBがどういうDBMSなのか、どう使えばいいのかが一からわかることを目指しました。

-

-〈あらすじ〉 ネット小説大賞 小説部門 受賞作! 生きる意味を見失い灰色の人生を送っていた限界社畜OL・妛原閠(あけんばらうるう)はある日、ゲームキャラクターの姿で異世界に転生する。誰からも知覚されなくなる能力を活かし、誰ともかかわらず幽霊のように自由に過ごそうと決意する閠。しかしそんな彼女を見出し、手を引いたのは現地の少女・リリオだった。天真爛漫にふるまう少女の姿に、閠は生きること、生きていくことの意味を見出していく。生きることは戦うこと。生きることは食べること。そして君と歩いていくこと。心は知らず、絆される。これはひとりの人間がきちんと死んで、きちんと生まれ直し、そして生きていく日々のお話。心の再生と絆の物語がここに幕を開ける。 〈著者からの一言〉 異世界での冒険を間近でながめてみたくはありませんか? 見知らぬ料理に舌鼓を打ち、行ったことのない温泉に浸かりましょう。ここには空飛ぶシジミがいて、八つ足の犬が駆け、名前も知らない花が咲きます。時には傷つき、時には争い、そしてのりこえていくでしょう。異界転生譚の世界ではたくさんの「知らない」があなたを待ち受けています。さあ、ページをめくって、彼女たちの旅を特等席でごらんあれ。

-

-モノや人の位置情報をリアルタイムに追跡して把握する技術の進化により、実現する新世代のIoTサービス。本書はその最前線をロケーションや地図の専門家が取材してわかりやすくまとめた本。位置情報の追跡というとネガティブにとらえられがちだが、持ち物の管理や子どもや高齢者の見守り、山岳遭難の防止など、幅広い分野で利用が進み、そのビジネス効果は絶大だ。準天頂衛星「みちびき」によって精度の上がった測位技術や、測位した位置情報を送信する通信技術のLPWAなど、背景となる技術や最新デバイスも解説。IoTの導入を考える人にはうってつけの一冊。

-

-スマートフォンが普及し、誰もが移動しながらフルにインターネットを使うようになった今、位置情報を活用したサービスが数多く生まれています。今後はウェアラブルコンピューティングも身近になり、ビジネスだけでなく、街づくり、災害対策にいたるまで、位置情報を必要とする領域は広がっていくでしょう。本書はそうした新世代のサービス創出に向け、注目される活用分野、知っておきたいルールや技術知識、注目のウェアラブルデバイスや未来型サービスの事例までを解説しています。業界のキーパーソンのインタビューも収録し、多角的な視点で位置情報×ビッグデータの可能性を展望します。

-

1.0本書では、プロトコルの概念からはじめ、下位レイヤから順番にIP、UDP、TCPがどのように動作しているか、その仕組みについて解説しています。解説は、初学者にとっても十分理解できるよう配慮されています。

-

-Swift 5.5からSwiftは並行処理を言語機能としてサポートするようになりました。それがSwift Concurrencyです。本書はその機能を解説しています。 async/awaitにより、非同期処理をクロージャーよりも完結に記述できます。データ競合を防ぐ新しい型としてActorやデータ競合が発生しない型を表すSendableが登場しました。並行処理の実行単位であるTaskもあります。Swift ConcurrencyはWWDC 2021の目玉機能といっても過言ではありません。 Swift Concurrencyの概要が一冊で日本語で理解できるのが本書の特徴です。Swift Concurrencyには覚えなければいけない概念が数多くあります。async、await、Actor、MainActor、Task, TaskGroup、AsyncSequence、Sendableなどなど。本書は一冊でSwift Concurrencyの概要をほぼ全て網羅しています。各章にそれぞれサンプルコードが付属しているので、どんな動作をするのかを試して理解を深められます。

-

-1巻1,100円 (税込)新型コロナウイルスの影響で、多くのコミュニティーが勉強会などのリアルイベントを中止せざるをえませんでした。しかし、オンラインにその舞台を変えたイベントの開催数も急速に増えています。自分でもオンラインイベント開催してみたい、よりよくしたいと考えたことはないでしょうか。本書の目的は、コミュニティーにおけるオンラインイベントの開催方法について、基礎的な使い方を身につけることです。心構えや盛り上げ方といった内面的な部分、必要なソフトウェアやサービス、ハードウェアなどについてまとめています。軽くはじめてみる方、さらなるこだわりを目指す方、どちらにもお勧めです。

-

-本書は開発者コミュニティに関する本です。開発者視点と企業視点の、大きく2つの視点で読むことができます。 Developer Relations(開発者リレーション)がテクノロジーカンパニーにおいて、お客様であるユーザー(Developer/開発者)との信頼関係を築く非常に有益なアプローチであることは認知されてきました。そんなDevRelの活動において、欠かせない非常に大事な存在がユーザーコミュニティになります。この場合のユーザーは開発者であることが多く、Developer Relationsとしては開発者コミュニティを形成することはビジネスを成功させるための大きな要素の1つになります。 みなさんがまだ開発者コミュニティのことをあまり分かっていない状態で、いきなり開発者コミュニティを立ち上げろと言われても困ってしまう、また、突然開発者コミュニティに放り込まれても、これもまた何をしてよいのか戸惑ってしまうといった悩みはないでしょうか。 本書はこれから開発者コミュニティを作り上げていきたいという方向けの本です。著者陣はそれぞれコミュニティに関する多くの経験を持っているメンバーです。きっとみなさんにとって得るものがあることでしょう。 コミュニティの形成は今日明日ですぐ結果が出るものではありません。必要なステップを大事にしっかりと進めていくことが大切です。著者陣の多くはコミュニティマネジメントの経験が豊富で、皆さんこれから目指すキャリアを歩んでいます。 本書は「すぐに作れる開発者コミュニティ」のような簡単なマニュアルではありません。しかし、すぐにでも始められる方法を通して、あなたのこれからをサポートできることでしょう。

-

-世界最大のアニソンライブイベント「アニメロサマーライブ」に密着!アニサマ出演アーティストへのロングインタビューを、フルカラーのアニサマ公式写真とともに掲載しています。アニサマ「ハコ推し」ファンはもちろん、次回アニサマへの参加を考えているアニソンファン必見の1冊です。 【目次】 ◆バックヤードインタビュー 井口裕香/May'n/早見沙織/内田真礼/Minami ◆motsuインタビュー アニサマは僕にとっての“クラブ”だったんです ◆黒崎真音インタビュー 先輩方が築いてきたアニサマの“形”がお客さんにも息づいているのを感じます ◆黒沢ともよインタビュー アニサマってひとつの“カンパニー”だと思うんです ◆沼倉愛美インタビュー まず“やりきる”ことが目標でした ◆三森すずこインタビュー 三森すずこの世界観を多くの人の心に引っ掛かってくれたら ◆データで探るアニサマファン・アンケート結果より ◆生の声からみたアニサマファン・アンケートコメント欄より ◆読者プレゼント

-

-★人気声優6名に「イベントのことを聞いてみた」ロングインタビュー! /竹達彩奈・小倉 唯・西明日香・M・A・O・三澤紗千香・伊藤美来、各10ページ以上を掲載! ★アニサマ齋藤プロデューサーへの超ロングインタビューも掲載!! ★毎週末ごとに全国数百件が開催されているアニメ・声優・アニソンなどのイベントの数々。そこに通い詰める人々は「イベンター」と呼ばれています。この本はそんなイベンターが聞いてみたい色々な質問をイベントに関わる声優、司会者、そしてイベンターにも徹底取材。独自の調査とデータから「イベントとイベンター」の実態と最新の状況を探ります。 【目次(抜粋)】 ★スペシャルインタビュー part1 竹達彩奈/西明日香/三澤紗千香 ☆データ分析で知る「イベンター」 ☆年間100イベントOverの“強い”イベンター座談会 ☆生の声から探るイベントと「イベンター」 ★MCから見たイベントの景色/松澤千晶 ★スペシャルインタビュー part2 小倉 唯/M・A・O/伊藤美来 ★イベントクリエーターインタビュー 高橋和也(文化放送開発センター) 植木雄一郎(シーサイド・コミュニケーションズ) 齋藤光二(アニメロサマーライブ ゼネラルプロデューサー)

-

-すばる望遠鏡は、ハワイ島のマウナ・ケア山山頂に建設された国立天文台の大型光学赤外線望遠鏡です。その建設は1991年に始まり、10年近くの年月をかけて完成しました。その主鏡は8.2メートルで、当時世界最大の反射望遠鏡でした。 すばる望遠鏡はコンピューター制御の天体望遠鏡ですが、現在では、コンピューターが望遠鏡にとって最も重要な要素の1つになっています。しかし、いくら高性能のコンピューターを使っても、その上で動くソフトウェアがまずければ、望遠鏡や観測装置が本来備えている能力を十分に引き出せません。 つまり、コンピューターというハードウェアを満足に機能させるには、それ相応のソフトウェアが必要であり、ソフトウェアの善し悪しが望遠鏡の性能や信頼度を決定するのです。 たとえば、以下のような重要なソフトウェアがあります。 ・望遠鏡制御ソフトウェア: 望遠鏡を目的の天体にすばやく向け、天体の動きに合わせて望遠鏡をなめらかに動かす ・観測装置制御・データ取得ソフトウェア: 巨大なデジカメである観測装置を操作してデータを取り、ただちに画像データに変換して出力する ・データ解析ソフトウェア: 得られた観測画像データに写っている目的天体を詳しく調べる それにもかかわらず、ソフトウェアは、観測結果の写真や望遠鏡、コンピューターといった機械と違って眼に見えないため、あまり紹介もされず、その存在自体が忘れられがちです。しかしながら、すばる望遠鏡の場合でも、このような高精度を要求されるソフトウェアの開発には、望遠鏡本体の開発と同様に、多くの人材と長い時間が必要だったのです。 本書では、これらのソフトウェアをどんな人々がどのようにして作り上げたのか、開発を担当した当事者の立場から、その歴史と状況をソフトウェアの機能を織り交ぜながら紹介・解説します。

-

-「いまさら自動化、いまからできる」。業務改善のためにRPAを導入したいがコスト面でハードルとなって導入できない企業も多いかと思います。そこで本書では、ローコストで汎用的に始められるRPAについて「環境構築」「簡単なロボット作成」「シナリオに沿ったロボット作成」「ロボット同士の『つなぎ』」について順番に進められるような構成となっています。まずは小規模にRPAを導入したい、なんとか安価に業務改善を達成したいという方に「いまから」始められる一冊です。

-

-第1章ではHTMLの概要として、その特徴や役割の変化などについて触れます。また、少し範囲を広げてデジタル文書の形式の変化(バイナリ→XMLなど)などに触れ、XHTMLやXMLとの関係にも言及します。基本的に読み物。第2章ではデジタル文書の構造を定義するための技術的な基本事項を扱います。第3章では少し発展的な内容としてHTMLのバージョン(主にHTML4.01、XHTML1.1、HTML5)の概要や、XHTMLの書式などについて解説します。サンプルのWebサイトを制作するようなチュートリアルものではなく、文書のマークアップを理解するための情報を適宜提供していきます。

-

-第1章ではHTMLやCSSの仕様そのものや、過去の制作アプローチなどについて、読み物的に触れます。 第2章以降ではHTML5とCSS3を中心に、技術や考え方について基本事項を扱います。 特に、近年ではモバイル対応の重要性が増しているので、モバイル対応の基本的な部分についても触れていきます。 全体としてはサンプルのWebサイトを制作するようなチュートリアルものではなく、文書のマークアップを理解するための情報を適宜提供しています。 (本書は2014年発売の『今、見直すHTML』と『今、見直すCSS』を合本し、改訂したものです)

-

-第1章ではHTMLの役割とCSSの役割と特徴を明確にし、単にビジュアルデザインだけの意識を持たないよう誘導します。第2章はCSSの書式や主要なプロパティを紹介しつつ、Webページのレイアウト手法なども紹介します。電子書籍でのスタイルの特徴なども触れていきます。第3章は次のステップを意識して、CSSの理解を深める内容や新しい概念について紹介します。

-

-Adobe JavaScriptを使ってIllustratorの作業を自動化するための解説書です。デザイナー、イラストレータなどを対象に、一般的によく使われるIllustratorの操作330のスクリプトを32のジャンルに分けて掲載し、それぞれ解説しています。Illustratorユーザーの作業の効率化、省力化に大きく役立ちます。なお本書はCS6?CC2014に対応しています。

-

-本書は「実践!サーバーサイドKotlin」シリーズの第三弾として、「ひとつのアプリケーションを完成させるまで」ではなく「これをサーバーサイドKotlinでやるにはどうしたらいいか?」について、すでにKotlinでの開発経験のある方に向けて解説しています。GitHubなどによるシングルサインオンやTwitterAPIの利用など、より実際のバックエンド開発に役立つ情報を深堀りしています。

-

-シスコシステムズでは、IoTが進化した新たなインターネットのイノベーションを、Internet of Everything(IoE)と定義します。こうした次世代インターネットがもたらす世界について、その市場価値、技術動向、サービスなどについて、インターネットの創成期から深くその発展に寄与してきたエキスパートとして、シスコが持つIoEのビジョンとアプローチについて紹介します。

-

-コンピュータ・情報通信技術は今日、社会生活においてなくてはならないものになっています。本書では、20世紀初頭に萌芽を見せ、インターネットの誕生など大きな発展を遂げたコンピュータ・情報通信技術の歴史において、多大な貢献を果たした科学技術計算の父 バネバー・ブッシュをはじめ、15名の科学者たちの伝記を掲載。やがて「標準技術」へと結実することになる、彼らの手探りの努力に触れることで、現代社会が広く享受している恩恵の源流を探ります。

-

-日本、アジアのインターネットの普及に尽力し、日本人で初めてインターネットの殿堂(Internet Society's Hall of Fame)に選ばれた高橋徹氏が、インターネットとの出合いからこれまでの道のりを振り返る「私的」なインターネット史です。インターネット時代の礎を共に築いた多くの人々との交流の日々や、商用インターネット市場の初期段階での葛藤、アジア太平洋地域における整備など、赤裸々に語られるエピソードの中に、その発展に人生を掛けた人々の歩み、インターネット文化の本質が語られます。インターネットの恩恵を受けているすべての人たちに、読んでいただきたい一冊です。

-

-インターネットの影響を技術、ビジネス、社会と多角的に報告するデジタル業界定番の年鑑『インターネット白書』。26年目を迎えた最新刊の2022年版は、リアル空間とサイバー空間を連動するデジタルツインの活用事例、仮想空間メタバースやネットビジネスのモデルを根本的に変えるNFT、Web3.0で目指す新たなWebの創成など、5G時代を迎えて発展する最新テクノロジーと、そのビジネス・制度面での課題を40人の有識者が解説します。社会の実験の場であり続けるインターネットのトレンドと、デジタルをベースにした持続可能な社会への展望が、この一冊でわかります。

-

-ネットとリアルの境界が曖昧になった決済やコマースの世界、動画やSNSをはじめとするデジタルメディアの活況、GAFAによるグローバルエコノミーとサイバー主権主義の対立、AIも使うフェイクニュース、モビリティーやブロックチェーンによる分散アプリケーションなど、高度なデジタルテクノロジーが世界中で身近になった現在、インターネットの動向を見ずにビジネスや社会の動きを語ることはもはやできなくなりました。1996年から続くインターネット白書の最新刊は、41人の専門家がビジネス、技術、社会、そしてインターネットそのものの動きを解説。2019年以降のデジタル社会の行方を知るために最適な一冊です。

-

-1996年から続く「インターネット白書」の最新刊。人々の生活からビジネスまで、あらゆる分野に大きな影響を与えてきたインターネット。その最新動向を30人以上の識者の寄稿と統計資料で読み解きます。2015年は、スマホの普及が進み、ゲームや動画などのデジタルコンテンツやEコマースが活況となるなど、ライフスタイルのデジタル化が一層進み、その次に来るウェアラブルコンピューティングやIoT(Internet of Things)の世界も近づいています。こうしたデジタル社会の進展とともに、信頼性を確保するための取り組みも活発になっており、サイバーセキュリティ対策や通信業界の構造変革が進行。ますます面白くなるインターネット。その最前線この一冊で展望します。

-

-1996年から続くインターネット白書の最新刊。人々の生活からビジネスまで、あらゆる分野に大きな影響を与えてきたインターネット。その最新動向を36人の識者の寄稿と統計資料で読み解きます。2014年以降はウェアラブルデバイスをはじめ、モノのインターネットが発展するIoT(Internet of Things)、データを使いやすい形で広く流通させるオープンデータや、市民が行政に参加するオープンガバメントの潮流など、これまでにない新しいインターネットの姿を展望します。電子版も発売。

-

-「The Internet for Everything」を掲げ、インターネットによる技術・ビジネス・社会の変革を伝える業界定番の年鑑。21年目を迎える2017年版は36人の専門家が寄稿。LPWAと5Gという、2つの通信のイノベーションや、AI、ブロックチェーン、VR、コネクテッドカーやドローンなど、最新のテクノロジーの現在を解説。また、ビジネス動向で、新技術が影響をもたらす分野や、広告・放送など既存のメディア業界の取り組み、シェアリングエコノミーの今後についてもレポート。さらに社会動向では「官民データ活用」や「プログラミング教育」「災害支援」など今後の社会におけるインターネットの役割をこの1年の取り組みから展望します。新しい産業と社会のイノベーションは、インターネットから始まります!

-

-「The Internet for Everything」を掲げ、1996年からインターネット動向を伝え続けるIT/デジタル業界定番の年鑑。22年目となった2018年版は、「デジタルエコノミー新時代の幕開け」をテーマに39人の専門家の寄稿と統計データを掲載。動画や音楽、ゲームなどのコンテンツビジネスの動き、Eコマースやシェアリングエコノミー、ネット広告、SNS、スマホの利用といったデジタルマーケティングに役立つメディアトレンド、IoTで重要になるLPWAや5Gの国際動向、ブロックチェーン、VR、自動運転/コネクテッドカー、ドローンなど最新テクノロジーはもちろん、話題の仮想通貨(暗号通貨)の動きと課題も解説しています。インプレス25周年記念ムック「iNTERNET magazine Reboot」からの特選記事も掲載。2018年のインターネットはこの一冊から始まります。

-

-インターネットによる技術・ビジネス・社会の変革を伝える業界定番の年鑑です。「The Internet for Everything」を掲げ、あらゆる分野にイノベーションを起こすインターネットの最新動向を42人の専門家の寄稿と統計資料によって報告します。1996年に第1回目を発行して以来、20回目を迎える今年は、「20年記念特別版」。「インターネットの10年後を語ろう!」という特別企画によって11人の専門家が未来のネット社会やテクノロジーを展望するほか、過去20年の年表を掲載。また、2016年の注目キーワードは「IoT」「人工知能」「シェアリングエコノミー」「フィンテック」「定額コンテンツ配信」「メディアテクノロジー」「減災インターネット」「ドローン」「コンテナー型仮想基盤技術」「サイバーセキュリティ」。インターネットの現在・過去・未来を概観できる貴重な一冊です。

-

-インターネット、デジタルテクノロジーの影響力を25年にわたって報告するデジタル業界定番の年鑑『インターネット白書』。最新刊の2021年版は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大のなかでインターネットがどのように活用されたか。その激動の1年を振り返り、新しい様式に必要なデジタルトランスフォーメーション(DX)の動きを各分野の専門家の寄稿と統計データによりレポートする。ポストコロナにおいてデジタル基盤が社会の隅々にまで定着するための課題がこの一冊でわかる。 10大キーワードで読む2021年のインターネットはこちら。 01 減災コミュニティ 02 非接触テクノロジー 03 テレワーク 04 オンライン教育 05 オンラインエンターテインメント 06 改正著作権法 07 インフォデミック 08 マーケティングとプライバシー 09 デジタル庁構想 10 サスティナブルシティ

-

-インターネットの影響をテクノロジー、ビジネス、社会制度など多角的な視点で報告するデジタル業界定番の年鑑。1996年の発刊以来、29号目を迎えたこの2025年版では、33人の専門家の寄稿と統計データにより、生成AIが浸透し、社会的影響力を増すデジタル空間の現在とそのガバナンスの課題を展望します。 選挙イヤーと言われた前年に深刻さを増した偽情報や誹謗中傷問題、インターネットと公職選挙法の課題、ビッグテックをターゲットとするプラットフォームの規制、Eコマースやコンテンツビジネス、通信インフラへのAIの影響、災害支援におけるインターネット支援の在り方まで、さまざまな論点を整理しています。 ビジネスや個人の表現、研究活動を安全に進めるために、今や避けては通れないデジタル空間の課題。向き合い方のヒントが、この一冊につまっています。

-

-インターネットの影響を技術、ビジネス、社会と多角的に報告するデジタル業界定番の年鑑『インターネット白書』。1996年の発行以来、27年目を迎えた2023年版では、世界を席巻するジェネレーティブAIの進展、Web3の重要概念であるDAOの政策面からの考察、ステルスマーケティング規制や欧州のデータ流通に関する法制度の進行など、ビジネスに直結するインターネットの最前線を38人の専門家が解説しています。また、この一年はロシアによるウクライナ侵攻に関連したサイバー攻撃やフェイクニュースによる情報戦も展開されました。この分断の時代に私たちのインターネットはどうあるべきか。原点となる「インターネットガバナンス」の視点に着目しています。

-

-インターネットの影響をビジネス・社会・技術など多角的な視点で伝え続ける年鑑『インターネット白書』。2020年はオリンピック・パラリンピックをはずみに日本でも5Gが本格的に開始する節目を迎え、デジタルサービスの進化が期待されています。本年度版は、その5Gやエッジコンピューティング、低軌道衛星などデータがかけめぐる次世代のためのインフラの動向や、ブロックチェーン上で拡大する分散型金融のトレンド、テレビ放送のネット同時配信認可、サブスクやOMOといったマーケティングの注目点、デジタルプラットフォーマー向け制度改革、災害対応やディープフェイク、環境対策といった社会課題の話題まで、盛りだくさんのテーマを各分野の専門家が詳細に掘り下げて解説しています。あらゆるビジネスを変えていくデジタルテクノロジーとインターネット。その実践のヒントがつまった一冊です。

-

-1996年の発刊以来、27号目(28年目)を迎えたデジタル業界定番の年鑑「インターネット白書」。31人の専門家の寄稿と統計データにより、インターネットの影響をテクノロジー、ビジネス、社会制度の観点から報告します。この2024年版では、特に生成AIの浸透による各分野への影響を振り返り、関連する偽情報・フェイクニュースの問題、プラットフォームやコンテンツ業界の変化、教育現場の対応、世界各国のAI規制の動きなど多角的な視点から ”AI化する社会”を捉えています。また、SDV、Beyond 5G(6G)、アクセシビリティや福祉分野のデジタルサービス、さらには惑星間インターネット、量子インターネットといった次世代通信の研究まで、最新のテクノロジートレンドを掲載。デジタル社会の潮流をより早く、深く知りたいという人におすすめの一冊です。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 インプレスグループ創設25周年記念特別企画。日本のインターネット時代の幕開けを告げたかつての人気雑誌『iNTERNET magazine』を1号限り復活! AI、ブロックチェーン、シェアリングエコノミー、IoT、x-Tech、ICOなど、これから拡大するインターネット新世紀と言える新しいトレンドを、技術・社会・ビジネスの観点から解説します。デジタルの力でビジネス・社会をREBOOT(再始動)しましょう。 この電子版では、付録のマップは本文の最後に画像として収録しています。 単行本版に付属している冊子「インターネットマガジン創刊号(1994年)復刻版」は付属しておりません。

-

-本書はInDesignのDTP作業を自動化するためのスクリプトサンプル集です。 本書は本格的なプログラミングの解説書ではありません。まず、目の前にある手間のかかる作業を、スクリプトを使って多少なりとも改善しようというものです。 Chapter 1とChapter 2はスクリプトの入門編です。 Chapter 3とChapter 4はスクリプトサンプル集です。ここに掲載されているサンプルを使って、仕事を早く終わらせることができればベストです。Chapter 3では、デザイナー、オペレーター、編集者などからリクエストされたスクリプトを50本掲載しています。また、Chapter 4ですぐ仕事に使えるサンプルスクリプトを79本掲載しています。 なお、本書に掲載されているスクリプトは、自由に改編して再配布したり、商用でのプログラムに組み込んでもかまいません。 また、ちょっとした処理をどのように実現すればよいのかに関しては、『InDesign自動化サンプルプログラム逆引きリファレンス(上下巻)』(2019年インプレスR&D刊)として、別の書籍を用意してあります。 (本書はInDesign CS6~2020に対応しています)

-

-本書はInDesignのスクリプトで、やりたいことから引ける逆引きリファレンスです。掲載されているサンプルは基本的に短くコンパクトなものになっています。カテゴリはInDesignのオブジェクト単位になっています。 InDesign CS6~CC 2018までに対応しています。 (本書は上巻です)

-

3.0

-

-世界で注目されるユニコーン企業も、最初はアイデア1つのスタートアップにすぎない。 ──本書は2016年に発行され、インドでベストセラーとなった『Entrepreneurship Simplified』(アントレプレナーシップ・シンプリファイド』の邦訳版です。著者はインドとアメリカに拠点を置く連続起業家で数多くの世界的なイノベーション賞を受賞しているアショク・ソータ氏と、S.R.ゴパラン氏。ベンチャー企業の立ち上げから資本計画の立て方、会社の組織強化、収益強化戦略から上場、そしてそれ以降の会社経営のあり方まで、起業の道のりにおいて直面する問題を、単純明快に、また実務的に解説しています。何をいつ、どのようにすべきかを自身の体験を踏まえて具体的に示し、日本人の多くに難しいと思われている「起業」の進め方と心得がまとめられた指南書です。海外投資家から資金を調達したいと思っている人にもおすすめの一冊です。

-

4.0本書はWeb検索からOfficeソフト、シェルやWeb系、ネットワークなど各種技術のチートシートを1冊にまとめた手引き書です。手元に1冊置いておくことで、いつもの仕事を効率よくこなすことができます。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「面白いことを創造し、知恵と感動を共有する」というグループの経営理念を実現するために、株式会社インプレスをはじめとするグループ各社が30年間歩んできた道のりを、残された資料や担当者のコメントなどを元に紐解く記事を多数用意しました。 第1章は、創業者の回想録をはじめ、現・代表取締役社長と取締役会長のインタビュー、創業メンバーの対談など、グループの歴史を経営陣の視点から振り返ります。第2章は、グループ各社が手がけてきた事業やコンテンツを紹介。第3章は、グループ会社の設立や外部からのグループ参入のほか、グループの刊行物、Webコンテンツの足跡をまとめた年表です。

-

-ネットワークの仮想化技術として注目されるOpenFlowの機能や特徴とともに、JuniperとBrocadeのイーサネットファブリック技術の位置づけ、機能などと比較検討し、ネットワーク仮想化技術の最適解を探ります。

-

-企業や政府・自治体などが一般に公開している各種データがオープンデータです。本書は政府が公開しているオープンデータ「e-Stat」をAPI経由で取得し、分析目的の決め方、Pythonのライブラリpandasで整形、その後Matplotlibでの可視化までを一連の流れとして解説しています。実行環境はWebブラウザがあればすぐ実行できる環境となっており、身近なオープンデータの分析にすぐに活かすことができます。

-

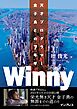

5.0インターネット上のビジネスに欠かせないP2P(ピア・ツー・ピア)技術。その可能性を開拓した「Winny」の開発者・金子勇は、2004年、「著作権法違反幇助」の疑いで逮捕・起訴され、無罪判決が確定するまでに7年半もの年月がかかりました。 本書は、「Winny事件」弁護団の事務局長を務めた壇俊光氏が自身のブログを元に小説としてまとめたものです。日本のインターネット技術の発展に負の影響を残したと言われる裁判の経緯を追いながら、壇弁護士が見た金子氏の人物像、Winnyの核心を語ります。 推薦文は、2ちゃんねる開設者・ひろゆき氏から寄せられました。