あらすじ

IQでも才能でもない、成功に必要な第3の要素とは? 全米社会に絶大な影響を与えた成功と目標達成の画期的な理論! 人生の成否を決定づける「やり抜く力」について、自分での身につけ方から、子どもなど他人の「やり抜く力」を伸ばす方法まで徹底的に明らかにする。これまでのあらゆる常識がくつがえる衝撃の一冊!

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

やる気とか本気とかの感覚が分からなくて、色んなことを途中で放り出してきた人生だった。でもそれが自分だし、それでいいと思って生きてきた。この本を読んで、どうせ自分はこんなものだと決めつけて何でも諦めた自分のことがすっごく悔しくなった。こんな気持ちは生まれて初めてだ。どうして自分はもっと時間を大切にできなかったんだろう。どうして自分のことをもっと信じてあげられなかったんだろう。失った今までの時間を取り戻すことはできないけれど、残された時間をめいっぱいに使って、本気でやりたいことを本気でやり抜こうと決心できた。

Posted by ブクログ

「やり抜く力」とは、情熱を持って粘り強く取り組む能力。

自己啓発本ではあるが、子育てとしての教育へのヒントもあり、褒め方や2年以上続けることの効果なども書かれていた。褒めるときは才能を認めるのではなく、努力や学習姿勢を褒めるように意識しようと思った。

論文のような研究成果が多くまとめられているので、納得しやすかった。

「意図的な練習」というキーワードもあり、目標、集中、反省などを意図的にすることで効率的な成長につながると確信した。

Posted by ブクログ

やり抜く力

日々の意図的な練習と、徹底した継続

そのために、ルーティン化し、外部の環境の影響を最大限に活かす。

そして、日々振り返しして、自分の進捗を可視化する。

Posted by ブクログ

やり抜く力の重要性を分かりやすく伝えてくれます。トヨタ自動車が国際語にしたカイゼン(改善)、七転び八起きなど、日本語もいくつか登場しますので、親近感を持って読み進めることができます。

Posted by ブクログ

10年近く前のベストセラーを今更読んだ形ではありますが、とても良い本でした。今年一番だったかも。成功のために必要な能力が、スポーツであれ、芸術であれ、学力であれ、ビジネスであれ、一貫してやり抜く力で説明が出来たという本。

この本がベストセラーになったことは、子育てでも、ビジネスでも、スポーツの世界でも、共通の課題な上に、「やり抜く力が大事」というなんとなく誰もが知っていることを、アカデミックなアプローチでロジカルにまとめたことだと思います。

この本を読んでいると成功者に共通する能力であるやり抜く力の大切さを再認識させられる。そしてやり抜く力は意欲や興味そして一緒に頑張れる仲間などがドライバーとなり、私たちの中で育まれていくものであり、そこにはたとえ才能のような生まれ持った要因があったとしても、些細なことに感じられる。

また、スポーツ、教育など様々な立場の超一流の方々に行ったフィールド調査やインタビューの記録は、私たちが"才能"と言う言葉でまとめてしまうにはあまりに泥臭く、生々しいものが多く、この人たちの才能って地道な努力をずっと続けられる力なんだということを感じ、勇気をもらえる一冊でもあります。

【やり抜く力をつけるには】

☑︎ 情熱:目的を持ち、興味があることに取り組む(情熱ドリブン)

︎☑︎ 粘り強さ:自分ならできるという希望を持ちながら、ストレッチな目標を立てて、地道な練習、勉強などで量をこなすこと(そのための支援を惜しまない)

☑︎ 環境:すごいチームに所属して、自分を引き上げてもらう

Posted by ブクログ

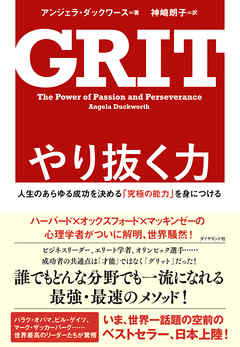

本書は、心理学者であるアンジェラ・ダックワース氏が、人生のあらゆる分野における成功の決定要因を解き明かした一冊です。著者は、軍の士官学校やトップレベルのビジネスパーソン、さらにはアスリートまで、様々な分野で卓越した成果を上げる人々を長年にわたり研究しました。その結果、彼らに共通していたのは、IQや身体能力といった才能ではなく、「情熱」と「粘り強さ」を併せ持った「やり抜く力」であったことを突き止めました。本書は、この「グリット」が一体何であり、どのようにすれば後天的に伸ばせるのかを、科学的根拠と共に示してくれます。

本書の中で特に印象的だった点を2つご紹介します。

一つ目は、グリットが「情熱」と「粘り強さ」という2つの要素から成り立つという定義です。ここで言う「情熱」とは、単なる一時的な熱狂ではありません。自分の興味がある分野に対して、長期にわたり一貫して関わり続ける、息の長い探究心を指します。そして「粘り強さ」は、困難や失敗、スランプに直面しても、目標に向かって努力し続ける力です。著者は、この両方が揃って初めて、真の「やり抜く力」になると強調します。短距離走のように駆け抜けるのではなく、マラソンのように、遠大なゴールを見据えて走り続ける力こそが、グリットの本質なのです。

二つ目は、グリットは「育てられる」という希望に満ちたメッセージです。才能と聞くと、生まれつきのものと考えがちですが、著者はグリットは筋肉のように鍛えることができると断言します。そのための具体的な方法として、「興味を見つける」「意図的な練習(Deliberate Practice)を積む」「目的意識を持つ」「希望を失わない」という4つのステップを提示しています。特に、自分のスキルを少しだけ超える課題に集中して取り組む「意図的な練習」の概念は、日々の仕事や学習にすぐにでも応用できる、非常に実践的な知見だと感じました。

私自身、リーダーシップや組織論に関する本を読む中で、「粘り強さ」や「継続力」の重要性は認識していましたが、本書はその概念を「グリット」という言葉で再定義し、科学的な裏付けを与えてくれた点で、非常に大きな学びがありました。とかく精神論で語られがちな「努力」という行為を、心理学的なアプローチで分析し、誰もが実践可能なレベルにまで落とし込んでくれている点に、深く感銘を受けました。「自分の努力は、決して無駄ではなかった」と、過去の挑戦を温かく肯定してくれるような読後感がありました。

本書は、子育て中の親御さんや教育関係者はもちろんのこと、部下を育成する立場にあるマネージャー、そして自分自身の限界を乗り越えたいと願うすべての人にとって、必読の一冊と言えるでしょう。才能の有無に悩んだり、目標達成を諦めかけたりしている人にこそ、手に取っていただきたい。成功の鍵は、あなたの中に眠る「やり抜く力」にある。本書は、そのことに気づかせてくれる、力強いエールとなるはずです。

Posted by ブクログ

著者が「おまえは天才じゃないんだ」と小さいころから父親にと言われ続けた経験をマイナスな結果とせず、むしろ自分のたゆまぬ努力の結果としてこの本を書ききり、「天才」の定義を掘り下げ、父に投げかけられた言葉に対する疑問を解決した歩みを見られた、そんな一冊でした。

子どもながらにきっと傷ついていたのであろうその一言をこんなにも自分にとって意味のある行動につなげられた著者を尊敬しました。

同じ親として、子どもにとって見本となれる人間でありたい。今の自分を見つめ直して足りない所をこの本を参考に補っていきたいを思いました。

Posted by ブクログ

内側から伸ばす、の章だけ読んだ

意図的な練習、興味を持てるものを探す、他者のためにやる、能力ではなく努力の方向性のせいにする

楽な練習をしていても伸びない。意図的な練習は誰であっても辛い、だからやる場所と時間を決める

決めなきゃ

わたしはなんの意図的な練習をしようかな

Posted by ブクログ

情熱と粘り強さによって自分の人生の主導権を自分に取り戻せ事ができる本

何かを成した有名な人=才能があるといった安直な事はなく、裏での圧倒的な粘り強さがある事を感じた。

Posted by ブクログ

やり抜く力=情熱と粘り強さ

情熱を注げるものを見つける。志を持ち専念する。

成功するためには情熱を注ぎ確かな方向性を定めて、努力を継続する粘り強さが大切である。

「ローマは一日にしてならず」まさにこの言葉どおり。

好きなものがわからない。今の仕事が嫌いではないが好きでもない。好きになろうと自分がしているかも改めて考えさせられた。

大きな自分の志。働きがいってなんだろう。

それを達成させる為には何が必要か。今の仕事とどう結びつけれるだろう。

お金持ちになりたいから。もっと偉くなりたいから。そういうマインドは本当に自分のマインド?

この本を読んで自分のことについて考えた。

自分の目標。好きなこと。嬉しいこと。

核たる部分を達成させる為の目標を蜘蛛の巣のように細分化し、目標を達成するための手段(スキル)を習得する。

スキルを身につけるために努力が必要で、スキルを使って達成させていくためにもまた努力が必要。

決して定めた目標を粘り強く諦めない。

粘り強くいれるためには、情熱が必要で

情熱を感じるためには目標を達成した時に好きや楽しいと感じれることが必要。

好きこそものの上手なれ。

最初から好きが何かわからない。だから少し興味を持ったことから始めてみる。面白さが分かる為にも時間がかかる。努力が必要。

好きなものを見つけることも粘り強くやりぬく力が必要。

簡単に諦めないことが自分にとっての成功につながる。=本当に自分が求めていることが見つかる

目標は与えられたものを達成させるのではない。

自分で目標を作り達成する。または与えられた目標があった場合でも自分で達成する理由を見つける。

それは自分の中の志と照らし合わせてマッチングするかきちんと考えることが重要。

Posted by ブクログ

● 主なポイント(3つ):

1.やり抜く力は育てられる

2.才能=努力の積み重ね

3.知能(IQ)は成長する

● 自分が実践したいこと:

意図的な練習を繰り返して自分を成長させていく。

今は社会に役に立つ自分の目標が無いが、それを見つけるために、グリットを高める。

● 今日からやれる1つの行動:

自分の改善点を洗い出し、一つずつ意図的に改善していく。

素晴らしい本📕

今の自分にピッタリでした。そしてもっと若い時にこの本に出会えればと思いました。天才、才能という言葉で間違った解釈をしていたように思います。皆、努力の結果で今があるという事に気付けました。ありがとうございます😊

もっと早くに出会いたかった!

タイトルに尽きる。

私は昔から何事も続けられず、すぐ挫折しては辞めるを繰り返す人間だった。

この本には、生きる上で大切な事がたくさん書いてある。

世の中の成功者、その多くは才能があるからだってどこかで思っていた。

私には、そんな才能は無いし無理だと諦めていた

。

けど、そうじゃない。

天才と呼ばれる人達も、毎日努力し続けている。

途方もないくらい大きな目標でも、小さな積み重ねを毎日継続する。これが重要だった。

ただ練習するのは意味が無く、「意図的な練習」が必要であること。

アスリート達も、「意図的な練習」をしている時は、楽しいわけじゃない。むしろ辛いと感じていること。

才能があれば、楽々やってのけるわけじゃない。

私達と同じように、練習は辛かったり、つまらないという思いをしている。

それを我慢して毎日毎日、練習を積み重ねている。

自分の限界を超えるために。

今、いい歳になってからやっと知れた。

大事なのは「才能」じゃない。「やり抜く力」だって。

もっと若い時に、この事を知りたかった。

本書では、これでもかと「やり抜く力」の重要性について書かれており、著者の熱意が伝わってくる。

自分はあまりにも「やり抜く力」が無かったので、読んでいる途中で劣等感に苛まれる事もあった。

だけど、後半になってから、自分自身に粘り強さが意識として備わってきた気がする。

(本書は少しずつ読み進めていった)

今、とある目標に向かって取り組んでいる事があるのですが、本書に勇気づけられたというか、やる気を引き出してくれました。

「困難な場面でも、希望を見出すこと」

「めげずにやり遂げること」

など、シンプルに見えますが、辛い時にはつい忘れてしまいがちな大切な言葉がたくさん書かれているので、頑張れました。

今後も読み返して、自分を洗脳(?)させれば、より粘り強さが継続しますかね?!

本当はもう少し早く出会いたかった。けど、

今この本に出会えた事に感謝します。

Posted by ブクログ

「天才」と呼ばれる人物は、ただ才能にあふれていただけではない。

才能だけでは偉人にはなれない。必要なのは「やり抜く力(GRIT)」なのだ。

「GRIT」というと難しそうに感じるが、私たちが常日頃よく耳にすることである。

つまりは、「粘り強く続けること」。

・一日にたくさん努力するより、くる日もくる日も「今日も頑張ろう」とやり続ける。(そのために習慣化する)

・いつか当たり前にできるようになるために、できそうになかったことを何度も何度も繰り返す。

・意図的な練習(=カイゼン)を継続的に正しく積み重ねていくことで相乗効果を起こし、卓越したレベルへと到達する。

・挫折して落ち込んでも、やめずに続ける。

能力を活かし切れるのは才能がある人だと思ってしまうけれど、実は才能より努力のほうが2倍も重要だ。

<才能×"努力"=スキル>

<スキル×"努力"=達成>

達成するには2度努力が必要になる。

そして著者はいう。「才能があっても、やり抜く力が強いとは限らない」。

才能がなくとも、努力で目標にたどり着くことだってできる。

私はこの本を読んで、元野球選手のイチローさんを思い浮かべた。

毎日毎日コツコツと努力を積み重ね、とんでもないところへたどり着いた人。

何かを成し遂げるには、継続、そしてそれをやり抜く力が重要なのだ。

最後に、一番衝撃を受けた言葉を。

「毎日なにかをしようと思うたびに、着手する決心をしなければできない人ほど、情けない人間はいない」

(ハーバード大学教授:ウィリアム・ジェイムズ)

Posted by ブクログ

やり抜く力が大切である、やり抜く力を身につけるにはその対象に対して情熱と意志の強さをもつ必要があるということ、当たり前と思うことではあるが、それがなぜ大切なのか、どのように身につけるのかについて様々な事例や調査根拠に基づいて知ることができ、またやり抜く力を身につけようという気持ちになれる意味で良い本であった。

そもそも何がやりたいのかもわからないこともあるだろうが、まずは興味を持って楽しんでやってみることが大事である、見つからないことに懸念するよりいろんなことに触れてみることが大事である。取り組みながらやり抜きたいことを見つけるでも良いと考える。

やり抜くことに対しては、日々怠らず積み重ねていくことが大事であるが、ただ継続するだけではなく、その質を求めることも大事である。何のためにやっているのか、どう改善したらより良くなるのか、地道なことであっても意図を持ってやることも大事である。

また、大きな目標を掲げるだけでなく、その達成に必要な小さな目標を持ち、それらが最終目標に紐づく意味のある取り組みをしていくことも大事であると理解する。

その他、子供にやり抜く力をつけさせる方法として厳しくすることと絶え間ない支援をすることが必要だが、それはリーダーとしてメンバーを育てていくことにも通じる、パスゴール理論の方法の一つであると考えた。

Posted by ブクログ

才能より“やり抜く力”が人を伸ばす、という主張を具体例で掘り下げる一冊。

努力は二度効く——「才能×努力=スキル」「スキル×努力=達成」。

失敗から学ぶ姿勢、意図的練習(ラクでない練習)、最上位目標と目的意識(人や社会の役に立つ)、そして失敗を“能力不足”ではなく“努力不足”と再解釈する楽観主義など、抽象的なGRITの概念を具体的特徴と身につける手段を交えて示しており、理解しやすい。

自分自身のためにも、息子のためにも、結果の受け止め方と努力の設計を見直したい。小さな成功体験を積み上げ、七転び八起きの循環を親子で回していく。

Posted by ブクログ

・成功には才能よりGRIT(やりぬく力。情熱と諦めない力)が大切。

・成功者は粘り強く努力家であり、自分が何を求めているかを理解している。

・偉業も、実際は小さな当たり前をたくさん積み上げた結果。継続して正しく積み上げると卓越したレベルに到達できる。

・やり抜く力が強い人は、人生の目標と中位・下位目標が関連している。

・やり抜く力を自分で伸ばすには

1.興味

興味を掘り下げる

2.練習

自分のスキルを上回る目標を設定しクリアする練習を習慣化する

3.目的

自分の取り組みが自分より大きな目的と繋がっていることを意識する。「人のため」の目標を持つと強い。

4.希望

絶望的な状況でも希望を持つことを学ぶ。

・エキスパートの練習法=意図的な練習

1.高めの目標を設定する

2.目標達成のため集中して努力する

3.改善点を見つけ改善するまで繰り返し努力する

・時間の長さより、どう練習するかが大切

・毎日、同じ時間、同じ場所での「習慣」を作る

・肩書きより、本人が自分の仕事をどう見なすかが大事。レンガ職人が、レンガを積む仕事(仕事)と思うか、教会を作る(キャリア)と思うか、歴史に残る大聖堂を作る(天職)と思うかで、やりがいは変わる。自分の仕事は社会にとってどう役立つか?を考える。

・うまくいかない時、楽観主義者は一時的で特定の原因があると考え、悲観主義者は変えようがない原因があると考える。

・要求は厳しいが支援を惜しまないのが賢明な育て方。温かくも厳しく子供の自主性を尊重する。

・子供には親を真似るという強力な本能がある。親の言うことは聞かないがやることは真似る。親自身が自分の人生目標に情熱と粘り強さを持って取り組む。

・内容は問わないが、自分で決めたことを一年以上継続し、進歩を経験した人が成功する。

・やり抜く力の強い人達に囲まれると自分も自然とそうなる。そういう環境に身を置く。

・やり抜く力が強いほど幸福感も高い。

Posted by ブクログ

人生を豊かにするために、自分に合わない場合は、どんどん環境を変えようという本も読んだことがあり、こちらの本と矛盾あるのではと思いながら読んだけれど、自分の人生をみつけたときに、グリットが人生を豊かにするんだと納得しながら読んだ。自分との向き合い方も、他者への接し方も示唆に富んでいました。

Posted by ブクログ

◯人は素晴らしい人を見ると努力でないと才能と評価する。オリンピック選手の日々の努力には目を向けない。

◯トレッドミルと心理的満足度の相関がある。基礎体力でなく、何が何でも頑張ろうとする意志力。

◯最上位の目標をもとに日々の小さな目標を頑張る。

◯人間は周りに環境を受けやすい→gritもそう。世代によって差がある。

年齢を重ねた方がgritは強まる。(成熟)

因果応報の方がお説教より効果がある。(遅刻したら首だよ)

「成熟の原則」というのは、つまるところ、それに尽きるのではないかと思う。私たちは人生の教訓を肝に銘じ、慣れない状況のなかでがんばっていくうちに、やがて新しい考え方や行動が身について習慣となる。そしていつのまにか、以前の未熟な自分の姿など思い出せないようになる。新しい状況に適応し、その状態がすっかり定着することで、自分のアイデンティティ(自分をどのような人間だと思っているか)が向上する。つまり、「成熟」するのだ。

◯ 「まずは好き嫌いをはっきりさせて、そこから積み上げていこう。自分の興味のあることがはっきりとはわからなくても、生活費を稼ぐ手段として『これだけはやりたくない」という仕事もあれば、「これならよさそうだ」と思う仕事もあるはずだ。そこから始めよう」「とりあえずいいと思ったことをやってみる。本当に興味のあることが見つかるまでは、ある程度、試行錯誤するのはやむを得ないことだ。クロスワードパズルの「答え』とはちがって、自分が打ち込んでみたいと思うことはたったひとつとは限らない。それどころか、きっといくつもあるはずだ。『唯一の正解』や『最高の目標』を見つけようなどと思わずに、何となくよさそうだと思える方向性を見つけるだけでいい。何でも実際にやってみて、しばらく続けてみなければ、自分に合っているかどうかなんて、わからないものだ」「うまくいかなかった場合は、取り消したってかまわない。

→興味は長い年月をかけて気づくものである。

◯マッズラスムッセン「努力あるのみ。楽しくなかろうが、とにかくやるべきことをやるんだ。だって結果を出したときは、倍じられないほどうれしいんだから。そうか、このときのためにずっとがんばってきたんだな、と報われた気持ちになる。だからこそ、苦しくてもまたがんばれるんだ」

◯ 具体的に説明すると、「意図的な練習」を行うために、自分にとってもっとも快適な時間と場所を見つけることだ。いったん決めたら、毎日、同じ時間に同じ場所で「意図的な練習」を行う。なぜなら大変なことをするには、「ルーティーン」にまさる手段はないからだ。

◯ 客観的に起きた出来事より解釈の方が重要。楽観主義がGRETにつながる。

◯子供の才能を評価しすぎない。やり抜くことができる声がけ。「次は?〇〇」

◯ 自由を与えると同時に限度を示すべき

◯やり抜く力の鉄人の多くは親を手本にする。自分自身が情熱と粘り強さをもって取り組んでいるか+それが手本となる。手本にしたくなるような育て方をしているか

◯高い期待と惜しみない支援をする。→フィードバック(ひと言添えてあげる)とモチベーションが上がる

◯自分が所属する集団の理念が自分の価値観に馴染んでくるとこともある→暗唱。合言葉。

Posted by ブクログ

•人が成功するかどうかを決めるのは、才能よりも「情熱と粘り強さ」である。

•この「やり抜く力(GRIT)」は、長期的に目標へ取り組み続ける力を指す。

GRITの構成要素

1.情熱(Passion)

•目標が一貫していること。短期的な気分や興味でぶれない。

•好奇心や関心を持ち続け、時間をかけて深める。

2.粘り強さ(Perseverance)

•困難や挫折があっても諦めずに続ける姿勢。

•毎日の小さな努力の積み重ねが成果につながる。

GRITを育てる方法

1.興味を探し、育てる

•興味は突然見つかるものではなく、経験を通じて深まっていく。

2.練習を継続する

•意図的な練習(弱点を意識的に改善する反復)を重ねる。

3.目的を持つ

•自分の努力が「他者や社会に役立つ」と感じることが、長期的なモチベーションになる。

4.希望を持つ

•挫折しても「やればできる」と信じて立ち直る。

まとめ

•「才能=成果」ではなく、「才能 × 努力 = スキル」「スキル × 努力 = 成果」という二重の努力の公式がある。

•成功は一瞬のひらめきや能力ではなく、情熱と粘り強さを持ち続ける習慣から生まれる。

Posted by ブクログ

これをやろうと決めたことを、本当に三日坊主で終わらせてしまう自分が嫌になるが、そのせいでまさに何一つ達成できていないんだなと、本書を読んで思い知らされた。

Posted by ブクログ

転職して、本当にしたい事はわかっているのに決断ができない頃に読みました。自分に足りなかったのは最後までやり抜く覚悟だと、ブレた思考を整えてくれるような一冊でした。今、なんらかの岐路に立っている人にオススメです。

Posted by ブクログ

才能よりもやり抜く力が大事。

成長志向になろう。

意図的な練習が大事

1 1つだけストレッチ目標(高めの目標)を設定する

2 全力でストレッチ目標の達成を目指す

3 改善すべき点があれば、改善できるまで繰り返す

Posted by ブクログ

読むのに時間がかかってしまったが、とてもためになるお話しだった。

子育てにもいかせそうな所もあり、忘れないように時々読み返したい。

「今日、必死にやる」より「明日、またトライする」

「2倍の才能」があっても「1/2の努力」では負ける

Posted by ブクログ

ハーバード卒、マッキンゼー勤務後、マッカーサー賞(天才賞)を受賞した著者による

成功に必要な最重要ファクター「やり抜く力」について記した本。

成功するには才能ではなく、興味×練習×目的×希望が必要だそう。

書かれていることはとても納得するし、自分に子供ができたら「やり抜く力」を身につけさせてあげたいとは思うけれども、

著者に対して、常に何かに追われている印象を受けてしまったのも事実。

社会的な成功をしなくても、日常の些細なことで幸せを感じるような人生もまた素敵だと思うな〜

ただ、やり抜く力が強い人は概して楽観思考の傾向があるようなので、(日常の些細なことでは幸せを感じるかは不明だけど)人生の幸福度は高いみたい。

「挫折や失敗は自分の能力のせいではなく、一時的で特定的なものとして受け入れる」

というところは個人的に苦手なので意識しようと思いました。

Posted by ブクログ

冗長でまとまりがなくメッセージがわかりづらい。これを最後まで読み切ることでやり抜く力が鍛えられるだろう。筆者が「君には理論がない」と言われたことに納得。筆者の今後の研究に期待。

Posted by ブクログ

YOUTUBEでメジャーリーガーの菊池雄星さんが紹介していたので、読んでみました。

GRIT「やり抜く力」。

何事に最後までやり遂げないと素晴らしい結果には届かない。途中で辞めたら本来の能力を発揮しないから。

なるほどそうか。と思いました。

文量が多いのと自分の体調がいまいちだったので、読み切るのにちょっと骨が折れました。

他の方も書かれていますが、最後の方は親として子供にどう接することが良いのかの話になっていましたので、子育てにも参考になると思いました。

2年間を一つの区切りとして「最後までやり通す」…今やっていることも目標に据えて、挑戦してみたいと思いました。

Posted by ブクログ

気づいたら後半はほぼ子育て本であった。

社会人になってから培うには、今日を打破するには、ということを知りたかった身からすると期待外れ。

学生時代に注力したことがなければ手遅れ、のようにも聞こえる内容…

ただ、戒めという意味では何度も読み返して今からでも意識すべきだと思うことは多々あったと思う。

「情熱」をもって何かに接したい。

まずは最低1年は続ける。始めたことを投げ出さない。やめてもよいがお尻の期間はずらさないこと。

この本と、他の本を読んでいる中で今の自分に「哲学」という言葉が入ってきた。自分には「哲学」がない。哲学がない=人生の目標がない、考える力がない、ことだと今の自分は受け止めた。

「職務経験を 20年積む人もいれば、 1年の職務経験を 20回積む人もいる」。これは大層耳が痛い言葉。

・「ものすごくがんばる」のと「やり抜く力」はちがう ・一流になるための近道はない。ものすごく時間がかかることである。ローマは一日にして成らず。

・やり抜く力は、自分にとってかけがえのないことに取り組んでこそ発揮される。だからこそ頑張ることができる。

・「情熱」とは、ひとつのことに専念すること

・「哲学」がなければ失敗する。「最上位の目標」が存在しない。

・「仕事」の目標のピラミッドのなかで、「最上位の目標にどれだけ貢献できるか」という視点から、延々と連なる中位と下位の目標を削減することは可能だと思う。そして、「仕事」のピラミッドの頂点には、複数ではなくひとつの目標を据えるのが望ましい。

・1.仕事の目標を 25個書き出す。 2.もっとも重要な5つに〇をつける(最大5個)。 3.〇がつかなかった20個の目標を目に焼きつけ、今後一切かかわらないようにする。なぜなら、気が散るからだ。

・成功するには「やるべきこと」を絞り込むとともに、「やらないこと」を決める必要がある。

・4.「これらの目標は、共通の目的にどれくらい貢献するか」と考える。

・「つまらない」「そんなにがんばる価値はない」「自分にとって重要ではない」「どうせムリだから、もうやめたほうがいい」このような考え方は、道徳的に悪いわけでも何でもない。「やり抜く力」の鉄人たちも、目標をあきらめることはある。ただし、重要度の高い目標ならば、歯を食いしばってでも、最後までやり遂げようとする。いちばん重要なことは、「コンパス」を替えないこと

・まずは興味を持ったことをどんどん掘り下げる。ただしそのためにも時間もエネルギーも必要。でもその道を究めた人たちは、最初から極めることが決まっていたわけではない。ただひたすら、心から楽しんでいた。言ってみれば、その道を究めた達人でさえ、最初は気楽な初心者だったということ。

・初心者にとっての「目新しさ」とベテランにとっての「目新しさ」は、別物。初心者は初めて経験することばかりで何でも目新しく感じるが、ベテランが目新しいと感じるのは微妙な差異なのだ。

・痛みなくして得るものなし

・毎日何かをしようとするたびに、決心しなければならないことほど情けないことはない

・仕事=ただやるべきことをこなしているだけ、キャリア=ステップアップするため、天職=自分よりも大きな存在とつながるための重要な仕事だと思う

・時間前行動は相手に対する敬意の表れ。どれだけささいなことであっても最善を尽くすことが大切