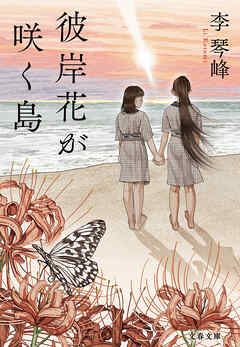

あらすじ

【第165回 芥川賞受賞作!】

彼岸花を採りに砂浜にやってきた島の少女・游娜(ヨナ)は、

白いワンピース姿で倒れていた少女を見つける。

記憶を失っていた少女は、海の向こうから来たので「宇実(ウミ)」と名付けられた。

この島では、〈ニホン語〉と〈女語(じょご)〉、二つの言語が話され、

白い服装のノロたちが指導者、歴史の担い手、司祭だった。

宇実は游娜 、その幼馴染の拓慈(タツ)という少年に〈ひのもとことば〉を教え、

〈女語〉を教わって仲良くなるが、やがて進路を選ぶ時期がくる。

「成人の儀」にのぞむ3人それぞれの決意とは――。

国籍・言葉・性別などの既存の境界線を問い直す世界を描いた問題作。

解説=倉本さおり

※この電子書籍は2021年6月に文藝春秋より刊行された単行本の文庫版を底本としています。

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

ディストピアの後の、ユートピア。そこは弛まぬ努力と歴史認識の確度で持ち堪える世界。決して楽しく幸せなユートピアではなく、過去の歴史から今を勝ち取り、誰からも奪わず、いや奪われたり奪った過去を神事として秘匿し、安寧を維持するのだ。

李さんは台湾育ち最初は独学で日本語を学び自らの書き言葉を日本語に定め、その背景からこの小説でも美しい言葉、その音や見た目を存分に駆使して、言葉が、入り混じる島の言語が核となり、マイノリティなんて概念が日常の暮らしでは必要ないかの暮らしぶりの小さな島で、マイノリティを包摂し、言葉と自然、植物、風、海に守り守られ暮らしを立てていく。

私たちの住むディストピア。

最近小説やニュースを読めば読むほどディストピアは架空や仮想ではなく、加速的に今ある現実だと思う。

大ノロは言う。

歴史を受け継ぐ責任は重い。昔のことを知っている人間は、常に先のことを考えながら生きていかねばならんからな。

歴史を女たちに手渡す。

一般的な家族概念、地のつながり、血縁からの解放。

クニの支配を逃れ争わない、歴史を男に渡さない。

不安定な今を、ノロとなった女の子たちは少し先を見据えながら歴史を知り死者を想い未来をひらいていく。

Posted by ブクログ

重い作品を読んだ後だったのでちょうど良い長さだった。島の自然と、女性が力強く生きている様子があって好感を持った。表現も嫌味を感じない。

彼女の中にはマイノリティの隔たりという大きなテーマがあって、読者に伝えたい事が明確であると思った。

Posted by ブクログ

ニホン語、女語、ひのもとことばが入り混じり、はじめは読みにくさも感じるが、次第にスムーズに読めてくる。それこそがこの物語の主題とも繋がるのだろう。

言語は思想と繋がる。ジェンダー、国、歴史、様々な力の配分が物語世界を築く。

「小説」の力を思い知らされた。

Posted by ブクログ

記憶を失い目を覚ますと、微妙に通じるようで通じない言語を操る人が住む、見知らぬ島だった という出だし。自分のルーツを思い出すことを求めながらもそれを知ることで今の生活が脅かされるのでは、とうっすらと恐怖を抱きながらも進んでいく年月。歴史と制度とその理由は全て繋がっていること。何が正解かはどんな長老にも分からないが、真実を知り、よく考え、正しいと思うことをすることで歴史を紡いでいってほしい。家父長制へのアンチテーゼもあり、もろに現代日本の話をしていた。物語の中で拓慈と和解できなかったのが惜しい気がした。

Posted by ブクログ

⚪︎文化の細かい描写より、「ここはどこ?」「いつの話?」「どんな社会?」など、どんどん疑問が浮かび、想像力が掻き立てたれる。

⚪︎主人公の選択を見ながら、自分の未来へ責任をもつには、過去を知り、現状を知る事が大切だという事を学んだ。人生において、どう生きるかは正解や不正解がなく、迷いながら、自分自身が責任をもって選択していく事だと感じた。

⚪︎最初は読みにくかったが、想像すればするほど種明かしを期待する自分がいて、読み進めることができた。最後に種明かしをされるので、ミステリー小説のようなスッキリ感が感じられた。

Posted by ブクログ

近未来デストピアSFの設定だが、琉球の島を舞台にした小説。普段文学とか一般小説を読まないSFの人にも大丈夫だと思う。文庫になって電車読みにも最適。ジェンダーや国籍などの背景はデストピア舞台だが当然今に通じるものがある。

Posted by ブクログ

きっかけ

芥川賞受賞作。外国籍の作家さんでも受賞できるのね!という驚きと書評家の倉本さおりさんがあとがきを寄せていたのが気になって。

気付き

日本の西にある島が舞台なのは読みながら理解したものの、台湾なのか沖縄なのか、最終的には巻末にある参考文献をみるまで理解できなかった。沖縄や与那国には私自身個人的なつながりがなく、史実において、まだまだわからないことだらけだなと、興味深く目を通した。

自分のスタンスとしては、沖縄から目を背けることなく、何か役に立てることに動いてみたい。

明日の糧

若い人には特に、いつの時代も前向きであって欲しい。そっと見守る距離感を大事にしたい。

というのはある意味建前で、歳を重ねて大人になっても何ができるか、前向きに取り組んでいきたい。

Posted by ブクログ

オーディブルで聴いた。

内容は凡そSF系でいいのかな。

かなり強いジェンダー系の話になっていったことに驚いた。

これが芥川賞受賞を取っていることは、不思議に感じた。

Posted by ブクログ

★3.5

日本の昔話かと思いきや、遠い未来の日本の話。

荒んだ日本から追い出された異民族が小さい島で独自の文化を築いてました~の落ち

けど、設定にリアリティーがあって、李さんの本は二冊目だけど結構よかった!

歴史、文学、そういったものの生い立ち?に感銘うける本

Posted by ブクログ

芥川賞の作品って難しい。

帯以外の前情報なしで読み始めて

え?これフィクション、、?だよね??と考えながら読み進めた。

ノンフィクションの文化なのか?と思わされるほど精巧な設定だった。

それにしては奇妙な言葉と文化だなと、半分くらいまでは上述がしっくり来ず、淡々と読み進めてなかなか感情移入や腹落ちがしなかった。

けれど表現力が豊かで情景は安易に浮かんだ。

半分を超えたあたりから漸く物語が見えてきて

性差(珍しく女性に力があるパターン)、

文化の継承(規律を守って伝えていくのか)

同性愛、いろんなテーマが組み込まれていていき、どういった結末を迎えるのか楽しみになる本だった。

きちんと締められていて読み終わった後は清々しい気持ちになれた