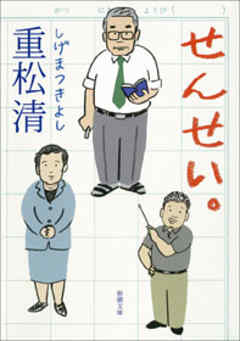

あらすじ

先生、あのときは、すみませんでした──。授業そっちのけで夢を追いかけた先生。一人の生徒を好きになれなかった先生。厳しくすることでしか教え子に向き合えなかった先生。そして、そんな彼らに反発した生徒たち。けれど、オトナになればきっとわかる、あのとき、先生が教えてくれたこと。ほろ苦さとともに深く胸に染みいる、教師と生徒をめぐる六つの物語。『気をつけ、礼。』改題。

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

せんせい。生徒がいなけれは決して成立しない仕事。生徒から学び、正しい完璧な教育法なんてないと知りながら謙虚でいるべき仕事。学生のためにと自己犠牲を払い続けることなく、自分の好きな生き方からも教えられることがある仕事。ここに書かれている全てのせんせい。は尊いです。

Posted by ブクログ

文庫本のあとがきに、教師濃度の高い作品集との作者説明あり。2001年に書かれた、気をつけ礼、なにやら自伝的な物語に読めます。2008年 泣くな赤鬼、は、映画もいいけれど(赤鬼演じるは、堤真一)、小説には小説の良さがあるな、と改めて感じさせてくれる作品、作者の紡ぎだす先生と生徒の物語に☆四つです。

Posted by ブクログ

『にんじん』が特に心に残りました。

私にも、1人だけ先生としてではなく、人間として許せなかった先生がいます。だからかもしれません。

『ドロップスは神さまの涙』の保健室の先生が、担任の先生にビシッと言ってくれたところはスカッとしました!

良いも悪いも、やはり先生というものは多少なりとも影響がありますよね。

あの頃の世界は学校が全てですから。学校が全てじゃない、先生が全てじゃない…もっともっと子供たちの世界が広がるといいな。

Posted by ブクログ

先生とて、決して聖人ではなく、人間なのでいいろいろな感情はあるけれど、生徒が好きではないという理由で、無視する先生はいただけない。ほとんどいじめに近い扱いをする先生は、好きになれないなあ、ひどいなあと感じた。どれほど、この少年が傷ついていたのかなと思うけれど、先生よりずっと大人だったような気がする。

保健室の先生が一番素敵だったかな?厳しくて怖いけれど、ちゃんと見たくれているやさしさがあったから。

この、物語の先生は、人間臭くて、たぶん、こういう先生に会っていたら、学校は好きに離れなかったのかもしれないなと思う。あまり、好きになれる先生はいなかった。

Posted by ブクログ

誰もが、一番身近な大人を“せんせい”と呼んだ日々を過ごしてきた。

そのなかには、イヤだなと思ったり、

当時は好きになれなかったりした人もいたけれど

その時代はかけがえのないもので、

楽しかったと思えることもたくさんある。

そして、

何よりしんどかったときも

楽しかったときも、

あの時代を過ごしてきたから

今こうして過ごしているんだなとも思います。

なつかしい気持ちになりました。

Posted by ブクログ

先生と生徒を描く7話の、短編集。白髪のニールはギターを通じてロールし続ける先生の話。これが泣けた。その他も先が気になり読み進めたくなるものばかり。少しイマイチなものもあったが。

Posted by ブクログ

教師と生徒の物語を読んだ。

不完全な教師ほど

不器用な生徒ほど

気になってしまう。

子どもの成長が何より嬉しいのがいい先生なのか。

子ども達の個性を見い出し伸ばすのがいい先生なのか。

協力、団結で学級の凝集力を高めるのがいい先生なのか。

目に見えるデータ化できる値をアップさせるのがいい先生なのか。

背中で人生を語るのがいい先生なのか。

コミュ力の高い先生がいい先生なのか。

わからない。

この本でいうなら「ドロップスは神さまの涙」の

養護教諭が魅力的だ。

「にんじん」には背筋がゾクゾクした。

「泣くな赤鬼」では赤鬼先生のかわりに涙が流れた。

先生と生徒、子どもが大好きな重松清先生。

いっぱい間違っていいんですよね。

Posted by ブクログ

先生と生徒の忘れられない繋がりを興味深く読ませてもらいました。先生からの支援は、生徒の人格形成に深く刻まれ、大切だと言うことを改めて感じました。

現在の先生方は、時間的余裕が無かったり、先生自身がメンタルにかかったりで大変だと聞きます。民間のA I等のデジタル技術を活用し、無駄なことは大胆に切り捨て、真に生徒の成長支援に繋がることに時間を費やせる環境を作って欲しいと思います。

今の教育現場の状況では、先生なりたい人材が集まらないのではないかと大変心配です。先生の働きやすい環境のために、革新的な改善を文部科学省、政府の皆さんには強く望みたいですね。

Posted by ブクログ

学校教師と生徒が出てくる短編6つ

聖人君子の先生ではなく

欠点も嫌なところもある先生たちが描かれている

大人になった今だから広い心で見られるけれど

自分が生徒だったころには

やっぱり先生には理想の先生であって欲しいと思っていたに違いない

現役児童が出てくる唯一の話

『ドロップスは神さまの涙』のヒデおばと子どもに心動かされた

Posted by ブクログ

安定の面白さと切なさ!

何だかんだ最初の話が1番良かったな〜〜

結構キツイ話も多かった。。。

大人になるにつれ、先生も自分たちと同じ一人の人間だったということがわかってくるなぁ〜

Posted by ブクログ

『せんせい。』

家族や小中学生をテーマにした作品が多い重松清さんの、今回は先生にフォーカスした物語

6つの章から構成されており其々にメインとなる先生が登場する。

子どもの頃は先生の言うことは絶対に正しくて、親も先生を敬っていて、だから先生はえらい人なんだって、特に田舎育ちの昭和世代とあってか、そんな風に過ぎた子ども時代を回想しながら読んだ。

聖職ともいわれる先生。

先生だっていつも正しい訳じゃない

先生だって悩んだり落ち込むこともある

先生だって学校以外の生活がある

そんな当たり前のことは、考えればすぐに分かる。

それでも子どもからみた先生は、小さな社会の中でやっぱり特別な存在。それはいつの時代も変わらないと思う。

『ドロップスは神さまの涙』と

『にんじん』『泣くな赤鬼』が

特に印象的だった。

学生時代の担任を思い出しつつ、子どもの目線に戻ってどっぷりはまりたい一方で、大人目線で気付ける気持ちを持て余したくなった。懐かしさや苛立ちや哀しさが込み上げて来て、心があっちこっちと揺さぶられる作品だった。

とりわけ子どもの心理描写の巧さが光っていて、読者の記憶の奥底に共鳴するような感覚は、重松清さんの作品ならではと感じる。

Posted by ブクログ

短編集の為サクッと読める。

にんじんが特に印象的。

先生も人間だもんなあ

小さい頃の先生の事を思い出して、自分はどう映っていたのかなと考えてみた。

嫌な、生意気なこどもだっただろうなー

Posted by ブクログ

先生と生徒の関係はすごく羨ましい。

学生時代に戻りたくなった。

もっと学生時代に本を読んだり、いろんな経験していたらと思うけど、それはそれで良かったと思える。

青春は過去を振り返ることで、味わい感じることができるのかもしれない。

先生は他の大人と違い特別だが、特別な人間ではない。

お互い言葉では表さないことの方が多いけど、

信頼し合える関係性はとても良いなと思えた。

映画の泣くな赤鬼も悪くなかった!

Posted by ブクログ

重松清は先生、生徒、保護者の話が多いね。

この本は、6編の短編集。

中でも、『泣くな赤鬼』 は今月、映画が公開されるらしい。

本を買ったときには知らなかったけど。

高校野球の監督と選手の話。

努力しても報われないので、不良になって学校を辞めてしまった生徒が大人になって病院で再開するという話。

悪くはないけど、私は6編の中だったら 「ドロップスは神さまの涙」 の方が好きだな。

イジメにあって保健室しか行けなくなってしまった少女。

しかし、イジメされていると確信したくないので意地悪されているだけだと思うようにしてる。

先生はイジメに気が付いてクラスメートに反省文を書かせて少女に渡そうとする。

少女はそう思いたくないのに、先生が精神的に追い詰めてしまう。

少女の気持ちがわかってくれるのは怖い保健の先生。

このような先生と児童生徒の短編集。

学校にいい思い出がない人も沢山いると思う。

この本読んでちょっとでも慰めになったらいい。

Posted by ブクログ

いろいろな先生がいる

いわゆるカッコイイ先生でも、熱血先生でもないけれど

人間らしいというか、

ちょっと癖のある先生たちが登場する。

いそうで、あまりいないような先生たち

何だかストレートに良い先生でないだけ、

人間的に魅力的な気がする

とはいえ、本来は、先生にとっては

教える技術が重要だと思うけれど

その点にういては、ほぼ記述なし。

なので、現実は、もっと複雑で難しいだろうね・・・