無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!

無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!

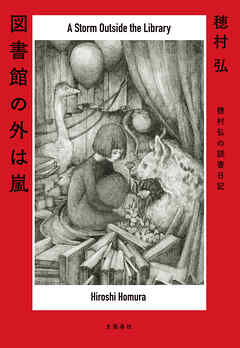

カーテンの向こうは、激しい雨と風と稲妻。

でも、平気。

だって、私はここにいる。

――穂村弘の心を捉えて離さない本たち。

「週刊文春」の好評連載「私の読書日記」3年間分を書籍化。

エッセイや評論、絵本や翻訳など幅広く活躍している、歌人・穂村弘が、

絵本、歌集や句集、名作文学に、ミステリ、SF、漫画……

幅広いジャンルから選ばれた本を丁寧に読み解きます。

【本書で紹介される本たち】

登場人物が三人のミステリー、『ポーの一族』の四十年ぶりの新作、原民喜の童話、ひと夏の物語、ブローティガンが東京を描いた詩集、『おなみだぽいぽい』という絵本、ひめゆり学徒たちの声、「クラムボン」の仲間たち、『交通事故で頭を強打したらどうなるか?』、異形のライフハック、百年前のディストピアSF、大島弓子の単行本未収録作品……

※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。

※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。