無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!

無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!

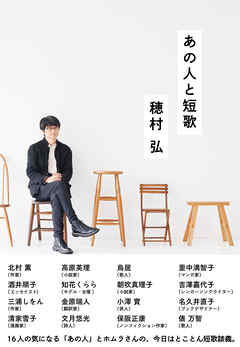

16人の気になる「あの人」とホムラさんの、今日はとことん短歌談義。

「NHK短歌」テキストの人気連載「穂村 弘、対して談じる。」でお迎えした短歌好き16名との、待望の対談集。

穂村さんの熱望から対話が実現したゲストは、意外な「あの人」たち。

短歌からひと、ひとから短歌が見えてくる。

ゲスト:北村薫(作家)、酒井順子(エッセイスト)、三浦しをん(作家)、清家雪子(漫画家)、高原英理(小説家)、知花くらら(モデル・女優)、金原瑞人(翻訳家)、文月悠光(詩人)、鳥居(歌人)、朝吹真理子(小説家)、小澤實(俳人)、保阪正康(ノンフィクション作家)、里中満智子(マンガ家)、吉澤嘉代子(シンガーソングライター)、名久井直子(ブックデザイナー)、俵 万智(歌人)

※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。

※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。