あらすじ

この国の習俗・慣習、あるいは思考や行動の基本的な型というものを大小となく煮詰め、エキスのようなものがとりだせないか――。日本史に深い造詣を持つ著者が、さまざまな歴史の情景のなかから夾雑物を洗いながして、その核となっているものに迫り、日本人の本質は何かを問いかける。確かな史観に裏打ちされた卓越した評論。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

考え方の多様性が認められ、かつ守られることが、昭和二十二年に施行された日本国憲法によって保障されているのである。明治憲法が上からの欽定憲法であり、また戦後憲法が敗戦によってえた憲法であるなどといういきさつ論は、憲法というものの重さを考える上で、さほどの意味をもたない。

(本文より)

#

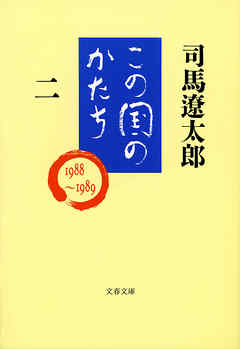

「この国のかたち 二」。司馬遼太郎さん。

司馬エッセイの金字塔、第2巻。

家紋の雑学、江戸時代の「天領」の功罪、近親婚の国際比較、宗教の日本独自色、金の採掘の日本史、「公」の意識、「汚職」について、フランシスコ・ザヴィエル、日本の風呂文化と仏教の聖人の関係、杉と檜の木材としての歴史...

相変わらず自由奔放な雑学と考察が一篇一篇、打上げ花火のように炸裂します。

そしてそれらの「へえ~」や「ふむふむ」が、冒頭の引用のように、時折急降下爆撃機のように強烈な一撃を放ってきます。

以下、本文よりの引用。

#

世界で家紋を持つ文化圏はヨーロッパの貴族社会と日本以外にない。

日本はいわば南方社会で、いとこ結婚制度を多目に見ねば、大混乱してしまう。

持統天皇(女帝)の配偶者(天武天皇)は、いとこどころか叔父にあたる。

仏教が受容され、造寺造仏がはじまった。仏たちにはメッキが施される。それには、金が要るのである。金の有用性は、仏と共に誕生した。

江戸期、オランダ人が、幕府による屈辱的な待遇に耐えつつも万里の波濤をしのいで長崎に来たのも、日本が決裁する金の魅力だったことは、よく知られている。

江戸中期以後は黄金の産出が激減し、元禄文化の華やぎを最後に、江戸文化も地味なものになった。

江戸二百七十年の安泰をもたらした理由の一つは、天領の税金が安かったということである。

こどものころは、たれもが時代と地域をマユのようにして育つ。

美濃部が(天皇)機関説で追われた時も、天皇は侍従武官張をよび、「美濃部説のとおりではないか」といわれたという。

十八、十九世紀の近代国家の設備としての条件は、大学と鉄道と郵便制度だろう。あるいはこれに病院を入れてもいい。

明治政府は維新後わずか四年で、手品のようにあざやかに郵便制度を展開した。手品のたねは、全国の村々の名主(庄屋)のしかるべき者に特定郵便局をやらせたことによる。

日本の建築史は、スギとヒノキの壮麗な歴史でもある。

飛鳥・奈良朝の巨大建築の主材は、ヒノキであった。硬すぎるということがないのである。粘りがあり、狂いにくく、耐久性が高く、しかも加工しやすい。

容器は、経済と深く関わるものらしいが、大桶と大樽を可能にしたのは、スギのおかげだった。スギは軽くてやわらかくて加工しやすいのである。

政治家・官吏、あるいは教育者たちの汚職ほど社会に元気をうしなわせるものはないのである。

公職者の汚職をみれば、国民自身が、わが身にはねかえって、自己を嗤い、自分を卑しめざるをえない。

新しい発見と知見を得られる図書

第一巻から読んでいますが、裏付けとなる情報の豊富さ、確かさに驚かされます。またテーマが多岐に亘り、「そうだったんだ」と感心させられます。短編で飽きが来ないこともお勧めです。

Posted by ブクログ

ザヴィエル城の息子にあった、「律令農民に出会ったとすれば…」のくだりがつらくて、なんだか涙が滲んだ。

自立心がなく、自分でものを考えようとせず、武器も持たない。能力もない。

ただ、権利はあると思っている、っていうのが今の日本人かしら…。

Posted by ブクログ

明治維新で大名主を排除。県令による直接統治を目指した。首をきられた彼らは特定郵便局となった。

師承の国。顕教と密教とでの比較。密教はカルト的なのか。今の左翼右翼も密教的。他者の意見を聞くことが苦手なのか。興味深い。木材に注目しているところも、何とも。

幕藩体制も。

Posted by ブクログ

祖父の本。

少し前に実家で見つけて持ち帰りました。

100%薀蓄なのにそれでも脱線するw

久しぶりの司馬遼太郎は、自分でもびっくりするくらいさらっと読めました。

高校生のころ読んだときは難儀したような覚えがあるんだけど。

婚姻夜話の中国・韓国・日本の違いがおもしろかった。

隣の国でもこんなに違うんだなあ。

「汚職が悪だというのは、国民の士気(道徳的緊張)をうしなわせるものだというのである」

・・・・1990年の本ですよ?

(09.07.29)

Posted by ブクログ

「紋」「婚姻雑談」「江戸の景色」「社会の公」「スギ・ヒノキ」などなど。様々なワードから日本人・日本国を司馬遼太郎さんの視点で見て文章に綴った短編集。第二段。(08/09/30)

Posted by ブクログ

司馬遼太郎氏のあとがきがいい。

あとがきで紹介された

「国に入(い)ってはまず法を聞く」

江戸時代の旅の心得であり、その土地土地の風習慣習を聞くこと。

この聞く、という謙虚さ、相手に対する尊敬がその土地、国での旅の安全、危険の回避にもなる。昨今の押し付けがましい多様性(ダイバーシティ)の推進、多様な価値観、という言葉よりこの江戸時代の心得が響きました。

Posted by ブクログ

本巻もとりとめなく筆者の趣くままに日本人の歴史の断片が述べられる。中国や朝鮮との比較が面白い。職人に対する考え方など。

また呉越同舟の越が日本での稲作文化の祖先ではないかとの考えは興味深い。

Posted by ブクログ

国に入ってはまずその法を聞く。

あとがきに司馬遼太郎さんも書いておられるが、古くからの日本の習俗、慣習あるいは行動の基本的な型をその大小なく書き連ねてあり、読むごとに日本の輪郭が浮かび上がってくるように思う。

Posted by ブクログ

神道、仏教、言語、職人について、司馬流の豊富な取材に基づいたタテヨコの関連が詳しく説明されている。知っているつもりでほとんどうろ覚えだったようなこと、本書で明らかになる様々な事実を、読み手がどう解釈して知識とするかがポイントかと。

Posted by ブクログ

やはり、読後に中身が思い出せないが読んでいる時は大変興味深い。どこかに残っているといいな。

あっ!フランシスコ・ザビエルがバスク人だったというのを今思い出した。そんなことも書いてある本。

そういう意味では縦横無尽が鍛えられる本でしょう。達人は融通無碍か?凡人には縋る縁が捉えられず記憶に留められない。係留できる私の脳内の体系が狭すぎるため。

Mahalo

Posted by ブクログ

幕末の諸藩の比較は前巻からの続き。

その後に展開する話題は主に戦国・春秋の世の武将(特に織田信長、豊臣秀吉)の正確や統治方法などの考察。

そのほかにはザビエルさんと日本との関係や、世界各地に広がる一神教と汎神論を根底にする日本の神道との関係や仏教諸宗派の比較、僧侶の人となりなど・・・。

土方歳三の生まれ故郷(多摩、石田村)の話が個人的には興味深かったです。

Posted by ブクログ

思想というのは、結晶体のようであらねばならない。あるいは機械のように、ときには有機化合物のように論理が整合されていなければならないのだが、その意味で、日本における最初の「思想」は、九世紀初頭、空海(774〜835)が展開した真言密教であるといえる。(p.217)

こんにち親鸞といえば、ヘーゲルとならべさせても、印象的に違和感を感じさせないというようにしたのは、清沢の力によるものであった。(p.225)

Posted by ブクログ

紋;たしかに 墓には 紋が彫ってある。

『さがり藤』

調べてみたら。

本で多く使用されている家紋のひとつに、藤紋がある。藤は長寿で、繁殖力の強いめでたい植物。この藤をデザイン化したものが「藤紋」。藤紋は日本でもっとも栄えた藤原氏がもちいた紋。藤原氏はもと中臣氏で、中臣(藤原)鎌足が大和に藤原の里を下賜されてからおこり、のとのちまで栄えた氏だ。人々はこの藤原氏にあやかって藤紋を使用するようになったようだ。(丸に下り藤)

へぇ。驚いた。

天領と藩領

税金が違う。四公六民が 天領。紀州藩は 八公二民。

それは、すごいなぁ。

金と銀。

日本が ジパングと言われるには

金の精製技術にあった。

13世紀の文章語。

この考察は おもしろいな。

日本語らしくなっていくために どうなるのか。

汚職 があるとは、

西郷隆盛は なぜ 鹿児島にもどったのか?

官僚たちの腐敗、汚職にあった。

『人間虎狼の群』より、逃げ出した。

汚職は 社会に元気を失わせる。

そして、物質的にも損害が与えられる。

職人。

日本では 重職主義とさえ言われる。

師承 という 固陋な考え方。

必要であり、同時に 限界がある。

市場を 重視したのが 信長、そして秀吉。

どこから、お金を巻き上げるかと言う思考力。

GとF

G は、ゴッド。

F は、神学の系統を引き継いだ絶対虚構。

ドストエフスキーの『罪と罰』カフカ『変身』

少なくとも、日本の小説は GもFもない。

このエッセイは なぜか 日本にいらだっている司馬遼太郎が

透き通って、見える。

Posted by ブクログ

司馬遼太郎は何回も同じことを言うが、切り口を変えてきているところが良い。本書で気になった点は...

-江戸時代、天領は税金が安かったらしい。

-明治以前の日本が全部天領だったら、日本も植民地になってただろうとのこと。そうならなかったのは、大名の統治能力が充実していて、かつ、充分な武力があったから、とのこと。

日本が植民地になっていたら、どうなっていたのだろう。隣の国のようにだれかを恨んで生きていたのだろうか?

バブル期に書かれたものなだからなのか、アクセクしているところが無いように思える。古き良き時代だったんだなぁ、と思う。

Posted by ブクログ

司馬遼太郎の日本人観コラム集、第二巻。

日本は「職人を尊ぶ国」だという章が印象に残った。職人を尊ぶ文化は珍しく、儒教では身を労することはいやしいことで、英国でも貴族は職人のまねはしないらしい。そして、職人は"評判"を生き甲斐とする。確かに現代の日本にも残っている気がする。

Posted by ブクログ

前巻に引き続き、著者が様々な切り口から「この国のかたち」を考察していく。「東アジアの婚姻」、「職人」、「聖」など、多岐にわたるテーマから日本あるいは日本人の一片を切り取っていく著者の知識や洞察力には感嘆せざるを得ない。一方で、1つのテーマに割かれる紙面は10ページ程度であることから、読者に最終の考えを委ねる部分が大きい。

現代の日本人の習慣や価値観、あるいは文化を考えた場合、奥行きがあることを感じる。例えば、かつえマルコ・ポーロが日本を「黄金の国」と呼んでいたように、日本で金が取れたことが、日本の文化を形作っていった。金があったからこそ唐からたくさんの輸入品が入り、正倉院に象徴されるような天平文化を生んだ。また、唐への留学ができ、くだって室町時代においても、禅宗の流入が可能となった。また、江戸時代にはオランダ人が金に魅かれ日本へ来たことにより、蘭学が興った。歴史の教科書で習うことも、「金」という1つの物質をとって考えてみるだけで、歴史の必然性を感じることができる。今、私たちが当然のように行動していること、あるいは考えていることは、長年にわたり先祖代々から脈々と受け継いできたものであることを認識させられる、そのような一冊であった。

Posted by ブクログ

再読。初読2007

習俗・慣習に関することを中心に

・天領と藩領の歴史がつくる人柄

・肥後に見る、領主による人心の違い

・幕府勘定所の優秀さ

・無償の名誉を生活の目標にする職人

・会社にある「公」の意識

Posted by ブクログ

日本の歴史に関する書籍を読み始めて1年近くなるが、どんどん深みにはまって現代作家の作品に興味を示せなくなってきた。特に新聞広告の宣伝にある「最高傑作」「話題沸騰」「不朽の・・・」など軽軽とした表現が鼻に付いて仕方がない。本当に素晴らしい作品と自信をもって出版したのであれば、左記のような美辞麗句は不必要だ。