あらすじ

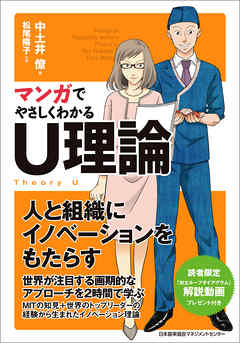

U理論は、MITのC・オットー・シャーマー博士とマッキンゼーの連携により、世界トップクラスの革新的なリーダー約130人にインタビューした結果生まれたイノベーションを起こす方法。

人と組織の問題にも適用可能で、対症療法に終わらない本質的な解決をもたらすことができると話題になっています。

2010年に原書が翻訳されてから注目されていますが、本書はマンガを通して概要を理解できるU理論の入門書です。

知識がまったくない状態でも、U理論とは何か、イノベーションを起こすために必要なものは何かがつかめる1冊です。

【読者限定「解説動画」無料ダウンロードプレゼント付き】

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

理論自体は理解するのが割と難しいのですが、物語と絡めて解説してもらえたので理解できました。

・自分が当事者であるにもかかわらず、人のことのように解決しようとすると余計にトラブルになる(ルービックキューブ型)

・自分が無意識にしている嫌な表情、相手に対する勝手な評価に気づき、保留する必要がある

・保留することで状況を俯瞰し、自分の価値観や枠組みにとらわれずに理解をしようとする

・自分の靴を脱いで、相手の靴をはく。そして相手が自分に指している矢印が何か知る

・自分が見えたものを理解し、恐怖を乗り越え、執着を手放す※相手からの見られ方への執着など

・そこから起こる未来を受け入れイノベーションを起こす

Posted by ブクログ

再読。漫画版は良くまとめられていて読みやすく、何度も手に取りたくなる。一見、本当かよ!とツッコミたくなる内容だが、実践していく中でその圧倒的なリアリティとパワーを体感していくはずだ。

Posted by ブクログ

自分自身の対応が問題に影響し解決策が簡単に見つからないルービックキューブのような複雑型の問題と、ピースがはまれば解決に前進していくジグソーパズルのような煩雑型の問題の捉え方が自分にとって新鮮だった。

ルービックキューブ型の問題に取り組むには、単純に自分を変えるということだけでなく、相手との対立ループの中の見えていない・気づいていない部分の感情や言い訳を点検するために、自分の考えを保留して相手の靴に足を入れるように相手の立場・視点で見つめてみること、相手・周囲への貢献の視点をもって問題をひたすら観察すること。そのためにソーシャル・フィールドの3つのレベル(ダウンローディング、シーイング、センシング)を下り、プレゼンシングでは出現する未来を一歩下がって内観し内なるノウイングが現れるに任せる。そしてクリエイティングでは素早く即興的に試行錯誤を重ねながら実践する。そうしたU字の活動を繰り返しながら、より深いUを実現する。

各ステップをストーリー化したマンガとそれ以上の分量の説明文で、U理論では何を行っているのかが理解しやすかった。

16-51

Posted by ブクログ

おどろいた。西洋的な理論的な考え方が、東洋的な仏教的な考え方にここまで近づいているとは。「理論」と名がつくものの、「やり方」の限界を認識し、「あり方」に向かう具体的な手法や、枠を超えた考え方が体系化されてまとめられている。

「相手の立場に立つ」という、シンプルで高い目標を、「やり方」と「あり方」の変革により、鮮やかに描いて見せる。マンガだからこそできる、ビジュアル的表現が、「共感」のイメージを補足している。

ここまで泣けるビジネス書は珍しい。

「共感」の大事さを心底感じている人に、読んでほしい。

Posted by ブクログ

結局ちゃんと文章も読まなければいけないけれど、マンガのストーリーとともに読むと、自分の場合にも当てはめて考えやすくて、実際にU理論を活用していけそうな気持ちになりました。

Posted by ブクログ

原著は読んでおらず、組織開発の通信教育を受ける中でu理論の話があったのでこの本を手に取りました。通信教育のテキストでは非常に難解な印象のあったu理論ですが、本書では日常で起こりうるケースを例えに出しながらの解説がありとてもよくわかりました。自分自身も経験したことのあるようなケースもあり「あ、あれってこういうことだったのか!」という循環もありました。

Posted by ブクログ

・自分の行動と相手の意識は死角になる

・ダウンローディング(過去の枠組みを基にした決めつけ)→頭の中に浮かんでいる思考を吊るす(あ、今自分は○○って思ってるな)→保留する(そのことについて判断しない、判断しなければいけない場合も暫定で決める)

・センシング(自分の主義主張を傍に置いて、相手の主義主張にこだわる背景に耳を傾ける→相手の背景に身を置く、疑似体験)

・プレゼンシング(恐怖を手放し、行動する→未来が出現)※小さなUを繰り返し、大きなUになる→計画が立てられ、PDCAに移行できる

Posted by ブクログ

U理論が何かを全く知らない状態で読んだが、

ダウンローディングがめっちゃ自分に当てはまっていて、

センシングを意識する必要があると思った。

傾聴が課題と言われたことがあるが、

話を聞いたところで、

先方の心理的安全は担保されるかもしれないが、

こちらの意見は変わらないし、

結果も特に変わらないと思っていたが、

プレゼンシングが必要ということが分かった。

下記、覚えておきたい内容。

・ジグソーパズル型

自分=問題の外

論理的に分解された個別の施策の積み上げによって解決できる問題

・ルービックキューブ型

自分=問題の一部

要素が複雑に絡み合っているために何らかの対策を打つと必ず様々な方向に影響をもらたす問題

・認知と行動のループ

「自分の認知」「自分の行動」「相手の認知」「相手の行動」という4つの要素が循環的な因果関係をもつもの

・U理論とは

マサチューセッツ工科大学上級講師、C・オットー・シャーマー博士によって生み出された、「過去の延長線上ではない変容やイノベーションを個人、ペア、チーム、組織、コミュニティ、社会のレベルで起こすための原理と実践の手法を明示した理論」である

特徴は「内面のあり方」に注目している点

U理論では、変革の成否は、何をどうやるのかではなく、何者としてそれに立ち会うのかにかかっているという考えに基づき、その変革者の内面の変容を重視

・U理論の3つのプロセス

センシング

プレゼンシング

クリエイティング

・ソーシャル・フィールドの4つのレベル

レベル1 ダウンローディング

レベル2 シーイング

レベル3 センシング

レベル4 プレゼンシング

・ダウンローディングとは

過去の経験によって培われた枠組みを再現している状態

何も結論(決めつけ)や判断をくださず、思考を吊るして眺めることが保留の本来の意味

・シーイングとは

目の前の事象、情報、状況に意識の矛先が向けられた状態

シーイングへの移行は自分の意志によって生じるものではなく、あくまで外部刺激によって起きる

過去の枠組みそのものが変わったわけではない

・センシングとは

過去の経験によって培われた枠組みが崩壊し、枠組みを超えた側から今の自分や状況が見えている状態

自分の靴を脱いで、相手の靴を履く

開かれた心にアクセスする

対立ループダイアグラム

・プレゼンシングに移行するために

自己同一視から生まれる何かしらに対する執着を手放すこと

・PDCAサイクルとUプロセス

PDCA「過去からの学習」

Uプロセス「出現する未来からの学習」

「そもそも、どんな計画を立ててよいのかわからない」という状況においては、PDCAサイクルを回しようがない

プレゼンシングの状態から何かが立ち現れ、計画が定まったところで、PDCAサイクルに移行

・クリエイティング

意識変容が生じた後、Uの谷を昇り、具現化していくというモデルの右側に位置する、行動変容のプロセス

・試行錯誤の質を高めるヒント

プロトタイピング

シンクロニシティ

・オーセンティックリーダー

本物の自分らしさから生まれる純粋な情熱と貢献意欲は、「自分あっての相手」という生き方から「相手あっての自分」という生き方への転換を生み出し、ただ誰かや何かの役に立ちたい、自分にできることをしたい、という自然な衝動へと育っていき、より自然体なあり方で周囲に肯定的な影響をもたらせるようになる

そうした自然体な、その人らしいリーダーシップを発揮している人は、オーセンティックリーダーと呼ばれている

オーセンティックリーダーの純粋な情熱と貢献意欲による衝動が、まるで結晶のように形づくられ、志を同じくする仲間との共創造(Co-Creation)を可能にしていく

以上

Posted by ブクログ

U理論について具体的なイメージ含めて説明してくれる本

実際の行動と紐付けで解説を絵でしてくれることもあって整理がしやすい。

ダウンローディング、保留、シーイング、ダイアログ、センシング、プレゼンシングなど専門的な用語も出てくるが一連の流れと考えれば整理しやすいと思う

Posted by ブクログ

問題の種類には二種類ある。

・ジグソーパズル型

→課題を一つ一つ論理的に組み解いて行けば、自ずと解決するような問題

・ルービックキューブ型

→課題を解こうとすると、その跳ね返りが他所に悪影響を及ぼすような、複数の課題が複雑に絡み合った問題

ルービックキューブ型の問題を解決に運ぶために、U理論

ざっくり、3工程

①センシング…状況を感じ取る

②プレゼンシング…先入観を排除して観察、相手の視点からものごとを捉える

③クリエイティング…実践、試行錯誤(ここは過去のノウハウ等から)

物事を考える時や相手の意見を聞く時には、自分の過去の経験から、自分だけの枠組みの中で物事を捉えてしまいがちだが、一旦その考えを保留にして相手の立場を考えよう。そして自分のコンフォートゾーンから抜け出して、覚悟を持って挑めば(いわゆる一皮剝けた状態)確信的な新しい啓示が得られる

Posted by ブクログ

コンサルティングや課題解決のプロセスを自分の中で体系化したいなと考えているのですが、U理論や学習する組織周りの話は、イノベーションを引き出す実践的かつ普遍的な方法論としてまとめられていて、参考になります。

U理論、ざっくりとは「問題にはジグゾーパズル型の煩雑な問題とルービックキューブ型の複雑な問題とがあって、前者は時間をかければとけるが、後者はそうは行かない。論理的な思考やPDCAをまわす方法には限界があって、飛躍的思考がいる。」っていう話があって、その飛躍的思考のプロセスとして、U理論が展開されていきます。枠にとらわれない、共感性をもつ、直感を受け入れる、といった段階が定義されています。

後半、なんかこう、ややスピリチュアルというか、「出現する未来から導く」?ん?ってなるところもありますが、でもおもしろいです。

イライラしている時の自分の顔を鏡で見たことがなく分からないように、自分の行動と他者の認知はわからないもの。だから空回りする。

PDCAによる過去からの学習には限界がある。

過去の枠組みにとらわれているダウンローディング、前例にとらわれずフラットに認知するシーイング、相手や状況を感じ取るセンシング、質の良い直感を受け入れるプレゼンシング。これらを経て、新しい何か、未来からの学習が生まれる。そしてそれをすばやくクリエイトするのが大事。

Posted by ブクログ

人によっては確実性がないというかもしれないが、ぼくは非常に納得。

シンプルで実践しやすいし、自分に合っている。

汎用性も高いと思うので、いろいろ活用したい。

Posted by ブクログ

前から興味があった「U理論」について、まずはマンガでライトにと思って購入。たしかに分かりやすい。あぁ自分にあてはまるなという所をどう変えていけばいいのかはすごく納得。常に意識していけば、Uの谷までは何とか行けそう。でもそこからどう上がっていくのかに関しての説明はだいぶ曖昧。そこは直観とかヒラメキの部類だからか?まだまだ勉強が足りないので少し難しい方もチャレンジしてみようかな。

Posted by ブクログ

U理論のことを全く知らずに読み始めたが、どのような理論なのかの概要を知るには良いと思う。

自分が実践はしてないのでこの理論自体に効果があるかはわからない。

Posted by ブクログ

U理論への入り口として。内容的には薄いがマンガのお陰でわかりやすい。重厚感は嫌われる勇気とかには負ける。U理論本編を読むときに迷子になったら戻ってくるといいかも。実践は難しめ、NVCとかの方ができそう。

Posted by ブクログ

3つのプロセス

1.ただ、ひたすら観察する

2.1歩下がって内省する。内なる知が現れるに任せる。

3.素早く即興的に行動に移す

ソーシャル・ フィールドの4つのレベル

1.ダウンローディング

2.シーイング(観る)

3.センシング(感じ取る)

4.プレゼンシング

認知と行動のループ

1.自分の認知

2.自分の行動

3.相手の認知

4.相手の行動

Posted by ブクログ

U理論の書籍を読んだ友人とU理論について話し合ってみましたが、私の方がいまいち理解が浅く、対等には話せませんでした。子どもにも理解してもらえることを期待して漫画版を購入しましたが、子どもにはまだ難しく、結局大人になって書籍を読むのがいいとの結論に至りました。ざっくり把握したい方にはオススメです。

Posted by ブクログ

相手のことを決めつけないことで生まれる、行動することで生まれるのが出現する未来。認知の脳ではなく、第二の脳を大事にするのは、ゾーンとかの本が説いていることと似ている。

でも、相手がマイペースだったり、こちらにきちんと向き合ってくれていない場合には、この理論による解決方法は、使えないんですって。。。

そういう限界をちゃんと示してくれていることには、親切さを感じた。

Posted by ブクログ

「マンガでわかる」というよりはマンガとマンガの間の解説でわかる本かも。

U理論の左側を中心に書いている。

U理論に興味関心を持つための導入本としてはよい。

Posted by ブクログ

中土井さんの「人と組織の問題を劇的に解決するU理論入門」に続けて読んだ本。漫画にして更に分かりやすくU理論を解説してある。中土井さんがU理論を本当に普及させるために書いたんだなぁ❗

Posted by ブクログ

計画を立てづらい世の中になってきたことを考慮し、

その都度発生した事象に対してどう立ち向かうか?

に着眼した考え方。

具体的には、今の状態を客観的に把握し、

今のリソースで出来ること、やらなければならないことを

単独で考えるのではなくチームで考えて進めていく。

その中で大事にしているのが、お互いを正しく理解すること。

そのために相手の視点に立って共感する必要がある。

共感したあと、お互いに何をやれば上手くいくのか?

が感覚的に分かるようになり、効率化が実現出来る。

感覚論、経験論といった内容だが、

そのためのプロセスを可視化したという考え方は

非常に面白いと思った。

【勉強になったこと】

・コミュニケーションが上手くいかないのは、

自分の行動と相手の認知を理解出来ていないから。

・U理論の3つのプロセス

センシング:ただひたすら観察する

プレゼンシング:一歩下がって内省する

クリエイティング:試行錯誤を繰り返し、実践する