無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!

無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!

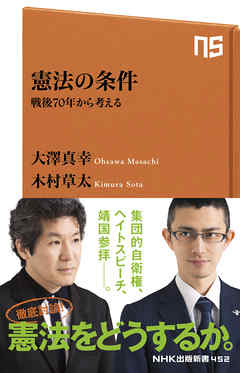

憲法をつくり直す資格が、あるだろうか――

戦後70年、日本人は憲法を本当の意味で「自分たちのもの」としてきただろうか。集団的自衛権行使をめぐる解釈改憲を機に、博雅の社会学者と若手随一の憲法学者が、「法の支配」が実現する条件や、ヘイトスピーチ問題が社会に投げかけるもの、そして民主主義の要である議会がなぜ空転するのかを真正面から考える。私たちの覚悟を問い、未来を展望する白熱の対論。

[内容]

まえがき 大澤真幸

第一章 「法の支配」と「空気の支配」

第二章 幻想の「国体」と日本国憲法

第三章 ヘイトスピーチ化する日本

第四章 偽りの「集団的自衛権」

第五章 議論なき議会と「空気」の支配

第六章 憲法を私たちのものにするために

あとがき 木村草太

※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。

※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。