無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!

無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!

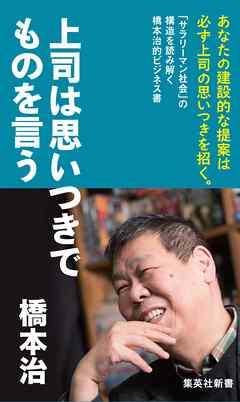

この本はサラリーマン社会の閉塞を嘆じるものではありません。「上司は思いつきでものを言う」ということが、なぜ起こってきたのかを、儒教の伝来まで遡り、とてもスリリングに解剖していく本です。日本の男たちが、なぜ戦国時代と幕末維新の時代ものが好きなのか。こんな「なぜ」も見えてきます。そして、では日本はどうするのか――「現場」の声を聞く能力の復活に向けて、上司のみなさんにも、懇切丁寧な今後の道中案内の書であります。【目次】はじめに/第一章 上司は思いつきでものを言う/第二章 会社というもの/第三章 「下から上へ」がない組織/第四章 「上司でなにが悪い」とお思いのあなたへ/あとがき

...続きを読む※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。

※期間限定無料版、予約作品はカートに入りません

※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。