無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!

無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!

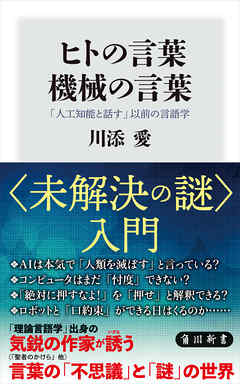

AIが発達しつつあるいま、改めて「言葉とは何か」を問い直す――

AIと普通に話せる日はくるか。

人工知能と向き合う前に心がけるべきことは。

そもそも私たちは「言葉の意味とは何か」を理解しているか。

理論言語学出身の気鋭の作家が、言葉の「不思議」と「未解決の謎」に迫る

(目次)

第一章 機械の言葉の現状

第二章 言葉の意味とは何なのか

第三章 文法と言語習得に関する謎

第四章 コミュニケーションを可能にするもの

第五章 機械の言葉とどう向き合うか

※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。

※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。