あらすじ

あの日の光景をふり払おうと酒に溺れていた浚介は、さらなる痛みを味わう。游子は少女をめぐり、その父親と衝突する。亜衣は心の拠り所を失い、摂食障害から抜け出せずにいる。平穏な日々は既に終わりを告げていた。そして、麻生家の事件を捜査していた馬見原は、男がふたたび野に放たれたことを知る。自らの手で家庭を破壊した油井善博が――。過去と現在が火花を散らす第二部。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

自分の居場所が見つからないという意味で遭難者

登場人物一人一人が心に傷を持ち、それを隠すように感情を持たなかったり、いい子であろうとしたり、仕事に打ち込んだり・・・

その心の傷は、それぞれの家庭で出来たものというところが悲しい。

『憎む』という感情が家庭で生まれたのなら、それを打破できるのはまた家庭なのかもしれないと思いました。

不器用な生き方しか出来ない登場人物たちが、少しずつでも変わっていくことに期待して・・・

第3部の『贈られた手』につづく。。

Posted by ブクログ

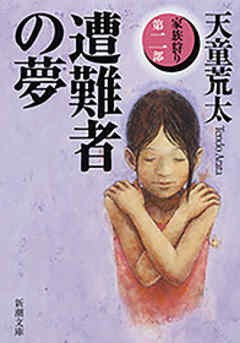

「家族狩り」5部作中の第2部。

ここではさまざまな家族が登場し、それぞれが問題を抱えていることが表出してくる。

この作品はあくまでもフィクションなのだが、家族の問題一つ一つが、現実に起こった問題とシンクロしているため、まるで実際の事件を追っているかのような錯覚に陥ってしまう。

我々が目にするそれらの多くの事件は、報道を通じてのものにしか過ぎない。

しかし報道されない真実も必ずあるはずだ。

そして問題をはらんだ家族は、何も特別な家族ではなく、どんな家族にだって潜在的にあるのだと、改めて思わされる。

Posted by ブクログ

登場人物の多くは、第一部からほとんど進展がない。

ただ、高校の美術教師をしている浚介は、第一部でほとんど接点のなかった教え子に冤罪を着せられ、殺人事件の発見者となったあと、酒に酔って家に帰る途中若者たちに暴行を加えられ、心に大きな傷を負うことになる。

高校教師が若者集団恐怖症というのはもちろん仕事に支障をきたすだろうし、通勤電車に乗るのも怖いとなると、これは相当なトラウマといえる。

私は刑事の馬見原の、家族に対する不誠実な態度が好きになれないのだけだけれど、あとがきで作者が、幼い頃宮崎県の馬見原という地名に救われたと書いていたので、どこかで家族を救うことになるのだろうか。

自分の都合のいい家族の姿を押し付けた結果、妻は心を病み、自慢の息子は自殺ともとれるような事故で亡くなり、娘は家を出て馬見原との縁を切った。

病人である妻を放り出すことはできない、と思っているのだろうけれど、ここまでの段階では放り出した方がお互いによいと思う。

今のままではだれも幸せではない。

そして、最後にまた陰惨な事件の描写。

こんなに、こんなに、閉塞感で窒息しそうな時代だったろうか。

それとも私が感じていないだけで、それはいまも続いていることなのだろうか。

Posted by ブクログ

評価は4.

内容(BOOKデーターベース)

あの日の光景をふり払おうと酒に溺れていた浚介は、さらなる痛みを味わう。游子は少女をめぐり、その父親と衝突する。亜衣は心の拠り所を失い、摂食障害から抜け出せずにいる。平穏な日々は既に終わりを告げていた。そして、麻生家の事件を捜査していた馬見原は、男がふたたび野に放たれたことを知る。自らの手で家庭を破壊した油井善博が―。過去と現在が火花を散らす第二部。

Posted by ブクログ

徐々に壊れていく家族や個人。

電話相談に寄せられる叫びは、ときに切羽詰った状況で相談員にはどうすることもできない。

子どもが両親と祖父を殺害し自殺した・・・と思われている事件では、事前に電話がかけられていたにもかかわらず、誰もその重要性には気づかない。

異様な現場を見たために精神の安定を欠いてしまった美術教師。

彼はその後、あらたな事件に巻き込まれ内なる恐怖を抱えながら生活することになる。

児童相談員は、保護してきた少女の父親とのトラブルに悩んでいる。

どうしたら少女のためには一番いいのか、いまできることを考えながらも、ずっと保護し続けることなど出来ない現実も理解している。

一家4人が死亡した事件の捜査を諦めきれない刑事は、かつて自分が逮捕した男が出所したことを知る。

実の子どもを虐待し収監された男は、刑事の家や子どもの学校にも姿を現すようになった。

復讐、そして元妻を取り戻すこと。

それが男の狙いだった。

生まれたときから人は一個の個人として尊重されるべきものかもしれない。

でも、実際には親の加護がなければ一日だって生きていくことはできない。

その過程で、まるで所有物のように錯覚してしまうこともあるだろう。

子どもは子どもなりに考えている。

何も考えていないわけではない。十分に考え、そして感じているのだ。

親子の関係は身近すぎて他者からは本当の関係性などみえないと思う。

どんなに幸せそうに見えても、どんなに不幸そうに見えても、当事者が何を感じているのかなんてわからないはずだ。

児童相談員の虐待児童への過剰な対応。

刑事の子どもが絡む事件への異常な執着。

美術教師の家族への本能的な嫌悪感。

第3部ではどんな展開が待っているのか。

出来るならば救いのある結末であってほしい。

Posted by ブクログ

どこか問題を抱えた家族を、複数のパターンで描きながら、それぞれが微妙に絡まりあって、影響し合って、進んでいく物語。今のところ、殺人現場の残虐さにはゾッとさせられるものの、それ以外の展開がそれほど斬新なものではないせいもあり、そこそこの印象。犯人像が浮かび上がってくるにつれ、興味深い展開になってくることを期待。

Posted by ブクログ

生きるということ、何をもって幸せと呼ぶのか。

紛争地とこの国を比べ、それに対してどうしたらいいのか誰も教えてくれないと苛立つ少女。

不登校や家庭内暴力に走る、心に闇を持つ子供たち。

親と子供の関係の危うさや脆さを感じずにはいられない。

2015.2.23

Posted by ブクログ

恐ろしい終わり方で第三部に続くことになる。ドラマ版との設定違いが引き続いてる。言いたいことは同じなのかどうか気になるのでドラマも最後まで観たい。

Posted by ブクログ

現代日本の問題と世界の問題とをリンクさせながらというのが私にとっては無理があるように感じられるが、それでも、どんどん読み深めていくことができる作品に仕上がっている。

Posted by ブクログ

ドラマ化を知り、関心を持って手に取った第一部。

この先どう展開するのか見届けたいと第二部に読み進みました。

登場人物達が自問する問は、私自身、十代の時に頭の中にあって、けれど答えが出る訳でもなく、長年考えることを放棄してきましたが、そのことも本作に惹き付けられる理由なのかもしれません。

第三部は一息ついてから、読み始めたいと思います。

Posted by ブクログ

あの日の光景をふり払おうと酒に溺れていた浚介は、さらなる痛みを味わう。游子は少女をめぐり、その父親と衝突する。亜衣は心の拠り所を失い、摂食障害から抜け出せずにいる。平穏な日々は既に終わりを告げていた。そして、麻生家の事件を捜査していた馬見原は、男がふたたび野に放たれたことを知る。自らの手で家庭を崩壊した油井善博が。

Posted by ブクログ

家族狩りの第2部

浚介のキャラクターイメージが変わってきた

事件後に若者たちに襲われてから人間味が出てきた

新たな事件の気配を匂わせて終わってるため、早く三部を読みたくなるね

Posted by ブクログ

最後のシーンにどきどきして、早く次を読みたくなりました。

登場人物の児童相談センターで働く女性、芯が強くて、いつも正しい行動を勇気をもって推し進める素敵な彼女でさえも、時として、自分のエゴに流されて行動してしまう場面があり、とても人間味を感じられました。

色々な登場人物の人間臭さが、よりこの話を面白くさせています。

Posted by ブクログ

二次元だからこそ、三次元に楔を打つことができる。それを改めて感じた。普段、考えているようで考えきれていないこと、見ているようで目をそらしていることが、これでもかというくらいに顕されている。この世界は家族の集合体なのだ、と感じた。

Posted by ブクログ

このような作品を読んでいると、人間の心の危うさ、脆さを実感してしまう。多分、どの人も皆生きづらいのだと思う。確かに現代日本は紛争もなく、平和と言えば平和なのかもしれない。しかし、それは人々の鬱屈した気持ち(言いたいことを言えない、誰もわかってくれないなど)の上に成り立っているものであって、かなりの危うさを秘めている。それが少し噴出したものがSNSでの誹謗中傷などなのかもしれない。

誰かが誰かを傷つけ、その傷つけられた人がまた他の誰かを傷つけ、それが永遠と繰り返されているように感じてならない。我々の心は一体何を求め、どこに向かっているのかと、ふと思う。

Posted by ブクログ

さらに鬱になる展開に…。

過去の男と対面する淑子。妻が亡くなって淑子にすがろうとした昔の男。その隣にいる子供に優しくママの代わりは誰も出来ない、と再婚の可能性を否定する。自分(親)の幸せと子供の幸せを秤にかけるようだけど、淑子は子供の幸せ一択。

その高潔さと潔癖は何から産まれたんだろう。

と思ったら、バイト先の子から相談されて、その後に自殺未遂をされたから、か。

自分の無力感と向き合い、心理学を専門的に学ぶという克服方法を選んでも、解決とは何かを定義できない家族問題と関わる。

ケースによって達成感と挫折感を味わう両極端なお仕事。頭が下がる。

自分の言いなりだった妻の自立に戸惑い、出所して妻に接触してきた綾女の元旦那、油井に歯噛みし、子供の親殺しに納得できないまま事件を追う馬見原。

子供の親殺しの事件に他者の介入があった可能性が発生し、子供が親を残酷に殺せるはずがないという思いを胸に捜査する。

死体発見の衝撃から、少年グループに暴行され少年グループがトラウマになる巣藤。

自分がケアされる側になって、初めて淑子達のような身近な相談員の重要性と仕事の大変さを想像できるようになる。

摂食障害になる生徒はホームレスを襲う少年らと、それを見て笑う友人の姿に違和感を覚える。

紛争地域の子供達は命の危機にある。日本は衣食住に困ることはないから、自分は不幸だと思ってはいけない…と言われても、経験したことがないものはあくまで想像で、中身が伴わない。

居丈高に叫ぶ教師は、ならなぜ今すぐアフリカの支援団体に所属しないのか。日本という国に生まれながらホームレスになって襲われている人と優先度は何が違うのかという問いに答えることができない。

いずれも、自分の家族に対して直視できないという歪な状態。でも、自分に関係あるからこそ、一番対峙するのがキツい。仕事なら割りきれるからね。

世界の惨状を放送する意味ってなんだろうと考える。

ひどい事件だねぇ、と言うだけで何もしない、気にしない大人達に対して、静かに無力感を募らせている子供がいることについて考えてもいなかったので、少し衝撃だったかも。

何でもすぐに知ることができる分、情報に対して、正しいか、今必要か、自分に本当に必要か、膨大な数の判断をしなければならない。

自分1人で何もできないような壮大な問題に対して、知りたくなくても読まされる。聞かされる。自分に何ができるか考えるよう強要される。興味ないと言えば叱責される。

自分の家族、地域など、幼い頃は自分の世界が狭くて、そこから自分の行動範囲が広がって、交遊関係が広がっていった。

でも今は最初から世界と繋がっているから、幼い頃からどう世界と付き合うのが子供にとって負担にならないのか考えて、媒体を与えた方が良いのかもしれない。

Posted by ブクログ

新たな事件と同時に主な登場人物の物語をさらに掘り下げた2部。ミステリー要素が強くなり退屈しないでスラスラ読めた。

当初全く繋がりのなかった赤の他人が運命のいたずらで交じり合い、関係を持つ過程が面白い。

Posted by ブクログ

事件現場を見てしまった巣藤は、その光景を忘れようとお酒に溺れる。

遊子は、虐待されていた少女とその父親に悩まされていた。父親とは衝突し、憎まれることになる。

亜衣は、摂食障害から抜け出せず、心が不安定な生活を送る。

馬見原は、綾女の夫が出所し、追っていることを知る。

色々な問題がからむ第二部。

ころころ場面が変わりながら、進んでいく。はやく先が読みたい。

Posted by ブクログ

冒頭のお悩み相談室の会話がフォーマットなのかと気づかされた第2部。

各々の悩みも解決するどころかもつれているように思われる。そして更なる凶行が…

Posted by ブクログ

「ニュースは先進国から配信されるんだよ、ママ。だから先進国の被害は、五人でも五千人でも、ぼくたちは知ることができる。同情し、怒って、報復は仕方ないと思える。でもねママ、貧しい国にはカメラはない。大きい国に都合の悪い映像もカットされる。だから、貧しい地域で殺された子どもや、誤爆で吹き飛ばされた花嫁や、飢えや疫病で死んだ家族の姿は、ニュースには流れないんだ。十万人、百万人と死んでも、ぼくらは涙は流せない。だってテレビに映らないからね。わかる、ママ?いまは、テレビに映らない死者は、はじめから生きている人としても、存在していない時代なんだ。すごいペテンだと思わない?」

全然物語の潮流のセリフなんだけど

切り貼りされた世界を

見せられているとどっかで思いながらどっかで権力者視点で見ている自分に自戒を込めて。

Posted by ブクログ

まだまだ序盤。登場人物たちがどこでどうつながるのかがまだ見えてこない。。。。

馬見原の思いの「楽しいことは裏切られたら悲しみが倍増する」という気遣いの言葉が今の私にはピッタリくるかなと。

もっとドライに裏切る人はそういう人なんだと割り切ることができればいいんでしょうけど。。。。

できないからしんどいんかな。。。

でもできないものはできないよな。。。

Posted by ブクログ

巣藤が「家族をつくること」をおそれる理由が見えてきたところ。隣家の惨状を見てしまい茫然自失の巣藤は少年たちによる大人狩りに遭い、まさに泣きっ面に蜂。恋人との関係もこじれにこじれ、ようやく自分にも何か少しは出来ることがあるかもしれない、というところまでいきつく。

馬見原は退院して人が変わったように明るくなった妻の変貌についていけず、ますます事件の真相究明にのめり込む。

警察は【麻生家の事件】は達也の無理心中説で送検しようとするが不審な電話を彼は無視できない。そんな折、彼に家族を奪われたと恨みをもつ油井も周囲をうろつきだし、、

犯人の異常性が明らかになるとともに、家族の在り方や現代社会における問題点…さまざまな角度から疑問が投げかけられ答えも出せず重苦しくなってくる。

Posted by ブクログ

第二巻。やはり冒頭はお悩み相談室の会話から。そこから玲子の夢へ。少年が語る話は胸にくる。小さきは忙殺され、身の回りで精一杯。そうだろうと割り切ってしまうことは逃避になるのだろうか…難しい。どんな正義も悪も主観であると改めて気づく。でも、登場人物すべて闇を抱えすぎ感はあるなあ。

Posted by ブクログ

全5巻中2巻目!

第2の事件が起きたが、いまだ犯人の姿が見えてこない・・・

ただのサイコなのか、明確な目的のある計画的犯行なのか・・・

それにしても重い。久しぶりに重い。未だ幸せな人が出てこないという意味でも。

家族愛など繋がりの無い他人にどうやって説明できようか。

ましてや証明などできるわけないだろう。犯人の目的が気になる・・・