あらすじ

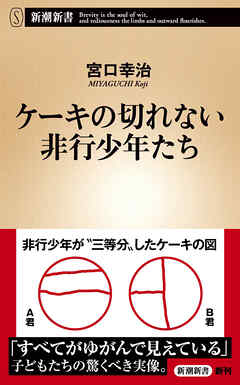

児童精神科医である筆者は、多くの非行少年たちと出会う中で、「反省以前の子ども」が沢山いるという事実に気づく。少年院には、認知力が弱く、「ケーキを等分に切る」ことすら出来ない非行少年が大勢いたが、問題の根深さは普通の学校でも同じなのだ。人口の十数%いるとされる「境界知能」の人々に焦点を当て、困っている彼らを学校・社会生活で困らないように導く超実践的なメソッドを公開する。

...続きを読む感情タグBEST3

講義で教われないこと

教員をしています。この本で書かれていることを知らずに過ごすことで、どれほどたくさんの子どもたちのSOSを見逃してきたのかと思うと、より学んでいかなければならないと身に染みました。

多く教育者に読んでもらいたい

困っている子どもは見つかる。

本人は何に困っているかわからない。

でもその困り感を取り除いてあげることで楽に生きることができるだろう。

最後に書いてあったように、まずそれを担うのは間違いなく学校。

非行を犯し、少年院で反省する前にできることがある。

教育や学習の力を信じたくなりました。

Posted by ブクログ

知的にハンデのある青少年たちが、その特性ゆえに被害を受け、やがてあらたな被害者を作り出してしまう悲しい現状をわかりやすく教えてくれる作品

軽度知的障害、境界知能と言われている人たちこそじゅうぶんな支援が必要、「できることを褒める」「じっくり話を聞いてあげる」は根本的解決にならない、など、現在の学校教育の課題が浮き彫りになり、対策は急務である

教育関係者だけでなく、生きずらそうな人と関わるすべての人に読んで欲しい本でした

Posted by ブクログ

自分にも当てはまるところもあったりしてドキッとしながら読んだ。

出版されてから5.6年経ってるが、いまはもう少し良くなっているんだろうか?

問題の原因とどう問題かということ、概要ではあるが解決案とその理由どれも簡潔で説得力があった。

Posted by ブクログ

今までずっと疑問だった、

「なんでどうせ捕まるのにこんなしょうもない犯罪犯すんだろう」

という疑問が解けた。

後先を考える力が弱い人が、安易な非行を行ってしまっているんだということ、それが私にとっての大発見。

目標が立てられないと人は努力しなくなります。

この一文は、自分の身体を貫くような衝撃。まさかこの本から喰らうと思っていなかった一撃。

怒りの背景の一つに、

相手への要求が強い、つまり、相手に期待し過ぎてしまっている(普通の人ならこうしてくれるはず、なのにしてくれなかった)、固定観念が多い(〇〇すべき、〇〇するはず、〇〇しないのはおかしい)

当たり前のことを当たり前と思わないほうがいい、良くも悪くも。

Posted by ブクログ

非行少年たちには、軽度の知的障害、認知能力の低さが見られ、これによって授業についていけない、同級生の輪に入れない、そして不安や苛立ちが募り、非行に繋がっていく、と。

自分が小中学生の頃には、周囲から浮いた子を指して○イジと呼ぶ文化があった。当時もその発言は教授ら大人に叱られたし、現代ではいよいよ使われないだろう。ただ、当時の使われ方とは違えど、呼ばれていた子たちは、この本でいうところの「救うべきなのに救えていない子たち」なのかもしれない。

自分の息子(5歳)にこどもちゃれんじを受講させているが、これも認知能力を測定して育てるツールの一種なのだとすると、ベネッセさんすごいなぁ。

匿名

大切なのは気づくこと

認知機能についてなど知らなかったことが多く、勉強になりました。褒める、話を聞くだけでは子どもは変わらない。根本的な解決が必要だと気づきました。

Posted by ブクログ

2019年に執筆された名著 コミカライズもされ非常に評価の高い医療少年院に勤務された精神科医、臨床心理士の、小学生の親や小学校教員に向けた啓発本です。

冒頭から内容が濃く提示される問題の大きさに無力感を感じつつも、社会全体が向き合わなければならないと感じさせられます。

軽度知的障害や境界知能である本人が一番苦しい世界を生きているはず。社会側が差し伸べている救いの手は双方の無知や偏見によりなかなかとられることはない。しかしその中でもトレーニングによって軌道修正をする人たちがいるのも事実。

すべて読み終えて感じるのは、どうか小学校のうちから親は躊躇うことなく医療へアクセスして、子どもを未来の犯罪者となることから守って欲しいということです。

感想ですが

28歳、おそらく境界です。。

辛さの集約でした

これからどうしたらいいんだ…?

こんなに沢山の人が買って

読んでいるのは自分と同じような人たちなのだろうか??

Posted by ブクログ

子供を守り育む最前線は、やはり教員。福祉や医療には、限界がある。

障害のある子が、医療少年院に行くのは教育の敗北だ。

反省以前の子供たち。

後先考え計画し、効果的に実行するのが実行機能。

小学校二年生からのサインを見落とすな。

認知機能の弱さ。

では、どういうこと?と、聞き返す

感情フィルターは、認知の前に脳で通る

適切な自己評価大切

発達性協調運動症は、6%

障害には、4次障害までがある

知的障害の8割以上は軽度

軽度は、困った時に柔軟な思考や対応ができない。だから、支援いる。

軽度とは、支援がいらないわけではない。

ウィスクはザル

恋は最も難しい

子供の心に扉があるとすれば、その取手は内側にしかついていない

事実として

自分にはあたりまえのことでも、

人によっては当たり前ではないということ。

ケーキを人数に切り分けるだけのことなんて

特別な訓練をしなくても当たり前にできるようになることだと、

大抵の人は思ってしまうが

現実として、それができないどころか

等分にわけるということも思いつかない人々がいて

そこには、善悪以前の課題があるということを

思い知らされた。

Posted by ブクログ

今さらだけど読んでみた。

低知能や発達に問題があること、いじめ被害などによる心の問題など。罪を犯した彼らのことを可哀想とは思えないけど、気の毒な一面があることは認める。

我々大人の役割は、説教や叱責などによって無理やり子どもの心の扉を開けさせようとするのではなく、子ども自身にできるだけ多くの気づきの場を提供すること、という部分に共感した。

むずかしいことだけど。

Posted by ブクログ

子どもと関わる仕事をしているので、とても役に立つためになる本であった。子どもの変化を見逃さず、小さい頃から一人ひとりにあった関わりをすることで少しでも非行少年と言われる子たちが少なくなる社会になればいいと願う。

Posted by ブクログ

刑務所に入ってる非行少年たちの実態として、反省以前の問題、知的な障害をもっていることに衝撃を覚えた。

それゆえに、反省という考えが出てこなかったり、衝動的な行動による先を考えてない犯罪を犯してしまうなど、常識的には考えられないことに驚いた。

子供の知的な障害についても勉強になり、子どもへの支援や、教育現場での今後の支援の仕方、家庭でもできそうなコグトレについて考えさせられることばかりであった。

Posted by ブクログ

題名だけ聞いたことがあり、偶然見かけたので手に取ってみた。ケーキが切れないってそういう意味か。

非行少年の身体と精神の状態について冷静に分析し、変に肩入れすることなく淡々と解決方法を提案する筆者の姿勢が良かった。

非行少年は見る力・聞く力・想像する力が弱いために認知能力が低く、そのせいで集団生活で失敗して自信を無くし社会からドロップアウトするとの説明、正直言って程度の差こそあれ自分にも似た部分があるので他人事とは思えず、少し緊張しながら読んだ。こうして自己分析できている時点で筆者的には非行少年よりも認知能力はあるという事になるのだろうが...(いつまで維持できるのか)。それはそうと、筆者の言う通り認知能力を鍛える教育が小中学に導入されれば、救われる子はたくさんいるんだろう。

Posted by ブクログ

後先を考える力の弱さが犯罪に繋がっているのだと知って納得した。今まで未成年者に対して法が甘すぎると思っていたけど、適切な学校教育が受けられなかったことで非行に走ってしまう少年が多いのなら、まず教育制度を改めることが必要なのかなとも思った。

Posted by ブクログ

とても心に残ったのが、『子どもの心に扉があるとすれば、その取手は内側にしかついていない』『発達障害については勉強されているが知的障害については定義すら知らない先生方が多いのが現実』『褒める教育だけでは問題は解決しない』

私は保育士1年目で発達については勉強してきたつもりだが知的はあまり深掘りしていないなと反省した。

なぜそんなことするの?とよくニュースを見て思っていたが、犯罪を犯してしまう子どもたちもなぜ自分が犯罪を起こすのかもわからない、困っている子どもたちがすごく多いのが現実で、その中で知的があるのにも関わらず気付かれないまま大人になり社会に出てしまった人たちも多くそれが犯罪に繋がるのがとてもショックだった。これからの日本で犯罪者を減らすにはまず困っている子どもたちの早期発見、支援が必要だと思う。難しい言葉も何回か出てきたが調べながら読むことで少し知識が増えたように思う。読んで良かった

Posted by ブクログ

なぜ努力しないのだろう。と他人に思ったことがある。自分が無知だったのだ気付かされた。

この分野の知識がない自分にとってはとてもわかりやすく、読んでいて色々な子ども頭によぎった。

聞く力、見る力が弱い子はとても多い。

自分にできることはなんだろう。

困り感を見逃さない。というのは簡単だけど。

Posted by ブクログ

以前何かの本で、加害者の多くが元々は何らかの被害者で、まずは自身の被害者性を認識できて初めて罪と向き合うことができると読んだ気がします。でもこの本を読み、それ以前に認知能力の問題があることが多いということが分かりました。

境界知能や軽度知的障害の方々から世界がどのように見えているか、また支援の在り方についても学ぶことができました。

感情のペットボトルという、感情を抑圧せずに適切に言語化して誰かと共有する大切さを視覚的に伝える方法が、小さな子どもや知的なハンディキャップがある方にも分かりやすく画期的だと思いました。

Posted by ブクログ

少年院で医師として勤務した著者による、非行少年達の実態とそれに対する解決策を提示した本。

非行少年達は、見る・聞くと言った認知機能が弱い傾向があり、それにより自分の犯した犯罪を反省する土台ができていない。

しかし、認知機能の弱さは気付かれ辛く、社会から「忘れ去られた人」となってしまうことが多い。

彼らの再犯を防ぐためにも、どうやって認知機能を高めれば良いのか。

順序立てて書かれており、非常に読みやすい&わかりやすい。

認知機能の強さは、言うなれば地頭力(機転を利かせる力)とも言えると思った。

親が、学校が、社会が、早期に子供のサインをキャッチし、適切なサポートをすることが、非行を減らし、被害者を減らし、社会を良くする第一歩だと痛感。

子供が出す多くのヘルプサインについても取り上げられており、子育てのヒントにもなる本だと思った。

Posted by ブクログ

非行少年(用語として「少年」は女性も含む)たちは、知的障害には分類されないものの、学習能力・身体制御・社会性などの能力が不足している故に非行行動に至ってしまっている子が多いという説明をしている本

非行少年たちに、ただ「反省」を促しても上手くいない

問題を抱えた非行少年は「見る力、聞く力、想像する力」がとても弱く、自分のやった非行としっかり向き合う事、被害者の事を考えて内省する事、自己分析する力が不足している

そういった子は学校生活にも上手く馴染めず、イライラを貯め、その発散のために、または善悪の判断を上手く出来ずに誘われるまま暴力行為や犯罪に至ってしまう

そんな、本来は保護しなければいけない子達を、非行行動に至る前に如何に支援するかが非常に重要

という主張

非行少年たちとの面談で判明する事

・簡単な足し算や引き算ができない

・漢字が読めない

・簡単な図形を写せない

・短い文章すら復唱できない

現在は一般的に、IQが70未満で社会的な生活に障害がある人が知的障害と定義されている

この基準は1970年代以降のもので、1950年代の一時期はIQ85未満が知的障害とされていたことがある

ただ、この定義では全体の約16%の人が知的障害となり、あまりに人数が多過ぎ、支援現場の実態にそぐわないなどという理由で、基準がIQ70未満に下げられた経緯があるらしい

そのため、IQ70以下の2%を除くと、以前は「軽度知的障害」とされていたであろう14%もの人が現代は「知能に問題はない」という前提の存在として扱われている

時代によって知的障害の定義が変わっても、境界知能はである事実が変わるわけではないため、社会生活を送る上で困難を抱えているケースが多いとの事

また、知能指数の測定方法にも問題がある

知能指数を判断する項目は限定的なため、各項目の平均値で算出された知能でその人の特性は現せられない

知能を測定する前段階に必要な能力がない場合がある

鑑別書から送られてくる書類の紋切り型の文言

「自尊感が低い」

非行少年自身も「褒められ」たいと思っている事が多い

ただ、「褒める」だけでは問題の根本的な解決にならない

必要なのは、適切な自己評価

そして、適切な自己評価は他者との適切な関係性のなかでのみ育つ

自己評価は高すぎても低すぎても不適切であれば対人関係でトラブルを引き起こす

少年たちの能力が低い根本的な原因を理解できていない

原因がわかっても、どう改善すればいいかわからない

改善のための適した方法論がない

外国の手法をそのまま真似しても、文化的背景が異なるので効果は疑問

著者が発案した「コグトレ」による脳の機能を鍛える必要性

Cognitive Training(認知機能トレーニング)の略

見る力・聞く力・記憶力・注意力・想像力といった、学習や生活の土台となる脳の機能を鍛えるトレーニング

ゲーム感覚で行える

1日5分からでも始められる

受刑者が一人生まれると年間400万円の社会コストがかかる

もしそんな人が社会的に自立した生活ができるのであれば、逆に納税者として換算できる

経済的にも「困っている子ども」の早期発見と支援が欠かせない

学校教育においても、全ての学習の基礎となる認知機能面のトレーニングが必要

内容は大体知っていたので、然程の驚きはなかった

ただ、非行少年達のうち、何割くらいが境界知能なのだろうか?

普通の知能でも家庭環境から非行に至る少年も結構いると思っているのだけど

もしかして、境界知能でなければそんな境遇でも非行に至りにくいということなのだろうか?

読んでいて、「みいちゃんと山田さん」を思い出した

最近何かと話題に上がる作品ではあるけど

正にこの状況を描いているのだなぁ……

適切な支援と言うけれども、まず学校でその対象をスクリーニングするのが難しいと思う

小学校2年生くらいからついていけなくなるという事が書かれてあるものの

そのぐらいの年齢なら発達の遅い子も普通にいるだろうし

そんな子も一緒くたに特別支援学級に入れるべきとなると、それはそれで問題も多い

親の心情として、正常化バイアスが働いて「うちの子がそんなわけない」と頑なに受け入れないケースも多そう

普通学級でコグトレを取り入れるにしても、1日5分で十分なサポートにはならないだろうし

「できる」子にとってはいくらゲーム形式とは言っても飽きる

なので授業はどうしても平均的な子の学習能力に合わせたものになりがち

よしんばそんな子たちを選り分けられたとして

どうやって適切な教育を行うというのだろう?

今の学校にそんな配慮を行えるような余裕はなさそうに感じる

人口の14%が該当する区分になるのであれば

1学年100人程度の学校だとしたら、1学年で14人、6学年合わせて84人が対象になる

2学年ずつ1クラス作れるくらいになってしまう

やはり、保護者としては受け入れにくいでしょうねぇ

アメリカとかだとどうやってるんだろ?

向こうは日本よりも知能の分布は広そうだし、知能だけでなくそれまでの教育環境も影響してそうな多様性がありそう

まぁ、向こうは飛び級もあるわけで

逆に、できない子の場合は小学生の頃から自主的にもう一年同じ学年に留まる選択ができる州もあるようだ

ただ、その子にあった教育プログラムを提供出来てるのか疑問

まぁ、この問題は日本だけでなく先進国で世界共通の課題なのだろうとも思った

--------------

児童精神科医である著者は、多くの非行少年たちと出会う中で、「反省以前の子ども」が沢山いるという事実に気づく。少年院には、認知力が弱く、「ケーキを等分に切る」ことすら出来ない非行少年が大勢いたが、問題の根深さは普通の学校でも同じなのだ。人口の十数%いるとされる「境界知能」の人々に焦点を当て、困っている彼らを学校・社会生活で困らないように導く超実践的なメソッドを公開する。

目次

はじめに

第1章 「反省以前」の子どもたち

「凶暴で手に負えない少年」の真実/世の中のすべてが歪んで見えている?/面接と検査から浮かび上がってきた実態/学校で気づかれない子どもたち/褒める教育だけでは問題は解決しない/一日5分で日本が変わる

第2章 「僕はやさしい人間です」と答える殺人少年

ケーキを切れない非行少年たち/計算ができず、漢字も読めない/計画が立てられない、見通しがもてない/そもそも反省ができず、葛藤すらもてない/自分はやさしいと言う殺人少年/人を殺してみたい気持ちが消えない少年/幼児ばかり狙う性非行少年

第3章 非行少年に共通する特徴

非行少年に共通する特徴5点セット+1【/ 認知機能の弱さ 】見たり聞いたり想像する力が弱い「/不真面目な生徒」「やる気がない生徒」の背景にあるもの/想像力が弱ければ努力できない/悪いことをしても反省できない【/ 感情統制の弱さ 】感情を統制できないと認知機能も働かない/ストレス発散のために性非行/ “怒り"の背景を知らねばならない/ “怒り"は冷静な思考を止める/感情は多くの行動の動機づけである【/ 融通の利かなさ 】頭が硬いとどうなるのか?/BADS(遂行機能障害症候群の行動評価)/学校にも多い「融通の利かない子」/融通の利かなさが被害感につながる【/ 不適切な自己評価 】自分のことを知らないとどうなるのか?/なぜ自己評価が不適切になるのか【?/ 対人スキルの乏しさ 】対人スキルが弱いとどうなるのか?/嫌われないために非行に走る?/性の問題行動につながることも【/ 身体的不器用さ 】身体が不器用だったらどうなるのか?/不器用さは周りにバレる/身体的不器用さの特徴と背景

第4章 気づかれない子どもたち

子どもたちが発しているサイン/サインの「出し始め」は小学2年生から/保護者にも気づかれない/社会でも気づかれない「/クラスの下から5人」の子どもたち/病名のつかない子どもたち/非行化も懸念される子どもたち/気づかれないから警察に逮捕される

第5章 忘れられた人々

どうしてそんなことをするのか理解不能な人々/かつての「軽度知的障害」は人口の14%いた?/大人になると忘れられてしまう厄介な人々/健常人と見分けがつきにくい「/軽度」という誤解/虐待も知的なハンディが原因の場合も/本来は保護しなければならない障害者が犯罪者に/刑務所にかなりの割合でいる忘れられた人々/少年院にもいた「忘れ られた少年たち」/被害者が被害者を生む

第6章 褒める教育だけでは問題は解決しない

褒める教育で本当に改善するのか「?/この子は自尊感情が低い」という紋切り型フレーズ/教科教育以外はないがしろにされている/全ての学習の基礎となる認知機能への支援を/医療・心理分野からは救えないもの/知能検査だけではなぜダメなのか「?/知的には問題ない」が新たな障害を生む/ソーシャルスキルが身につかない訳/司法分野にないもの/欧米の受け売りでは通用しない

第7章 ではどうすれば? 1日5分で日本を変える

非行少年から学ぶ子どもの教育/共通するのは「自己への気づき」と「自己評価の向上」/やる気のない非行少年たちが劇的に変わった瞬間/子どもへの社会面、学習面、身体面の三支援/認知機能に着目した新しい治療教育/学習の土台にある認知機能をターゲットにせよ/新しいブレーキをつける方法/子どもの心を傷つけないトレーニング/朝の会の1日5分でできる/お金をかけないでもできる/脳機能と犯罪との関係/性犯罪者を治すための認知機能トレーニング/被虐待児童の治療にも/犯罪者を納税者に

--------------

Posted by ブクログ

日経xwomanの「頑張らせたいなら「簡単な問題」「先に答えを見せる」が正解な理由」を読んで、昔流行ったけど読んでなかった!と思って読んでみた。

知的障害というと重度な知的障害を想像してしまうが、軽度の場合は気づかれにくいということに結構衝撃を受けた。そしてもしかして自分の子もコグトレが必要ではないか?と思った。調べてみるといろいろと楽しそうなテキストがでていることがわかったので見てみたい。

Posted by ブクログ

一時期話題になった本だが、センセーショナルな書きぶりではなく著者の真摯な危機感が伝わってきた。安易な褒める教育ではなく実践的なトレーニングをという主張には共感する。ただ、当時よりはるかにSNSが普及し残念ながら軽度知的障害のある人がさらに搾取されやすい社会になってしまっているのではないか。教育や訓練のスピードが追い付いていないことにもどかしさを感じる。

P6 認知行動療法は「認知機能という能力に問題がないこと」を前提に考えられた手法です。認知機能に問題がある場合、効果ははっきりとは証明されていないのです。

P28 ”苦手なことをそれ以上させない”というのはとても恐ろしいことです。【中略】問題が発生している場合の「褒める教育」は問題の先送りにしかなりません。

P37 先のことを考えて計画を立てる力、つまり実行機能が弱いと、より安易な方法を選択したりするのです。世の中には「どうしてそんな馬鹿なことをしたのか」と思わざるを得ないような事件が多いですが、そこにも”後先を考える力の弱さ”が出ているのです。

P87 身体的不器用さについては、発達性協調運動症といった疾患概念があります。【中略】5~11歳の子供で約6%いるとされています。

P100 クラスで下から5人程度は、困っているにもかかわらず診断がつくことはありません(IQ70~84)

P111 軽度の知的障害は、中程度や重度よりも支援をそれほどしなくてもいいというわけではないのです。

P123 ”褒める””話を聞いてあげる”は、その場を繕うにはいいのですが、長い目で見た場合、根本的解決策ではないので逆に子供の問題を先送りにしているだけになってしまいます。

P125 そもそも「自尊感情が低い」ことは問題なのか、ということです。【中略】大人でもなかなか高く保てない自尊感情を、子供にだけ「低いから問題だ」と言っている支援者は、矛盾しているのです。【中略】無理に上げる必要もなく低いままでもいい、ありのままの現実の自分を受け入れていく強さが必要なのです。

P131 今の学校では、こういった学習の土台となる基礎的な認知能力をアセスメントしてそこに弱さがある児童にはトレーニングをさせる、といった系統的な支援がないのです。

P136 社会で必要とされる柔軟性、対人コミュニケーションの能力、臨機応変な対応などはWISC検査では計られないので、IQは高いが融通が利かない、IQは低いが要領がいい、といった子供の問題や特徴は見落とされがちなのです。【中略】検査を受けたばかりに逆に支援が受けられなくなる子供たちをたくさん作ってしまうのです。

P150 自己に注意を向けることで自己洞察や事故内政が生じる背景に、自覚状態理論というものがあります。【中略】自己に注意を向けさせる方法として、他人から見られている、自分の姿を鏡で見る、自分の声を聴く、などがあります。

P153 子供の心に扉があるとすれば、その取っ手は内側にしかついていない。

Posted by ブクログ

反省することもできない知能指数の犯罪者がいると言う事実。筆者は、しっかりと向き合って支援しようとしてて素晴らしいと思う。私は犯罪者を許せないので支援とかにお金もかけたくない必要ないと思ってしまう。

Posted by ブクログ

教育現場において対人関係や対人マナーを学ぶための授業がないことに疑問を持っていました。そんなことは学校生活や日常生活の中で自然に培われるものだと言われればそうかもしれませんが、運動や勉強ができなくてもいいから最終的にはコミニュケーション能力が大切。というのはかなり矛盾したことだと思ってしまいます。子どもたちがこれからの社会を生き抜いていくためにしっかりと授業に取り入れたり、何か活動をしていかない限り苦しんでいる子どもたちは救われないと思いました。また大人でも息苦しさを感じる世の中なら世の中を作っている大人たちが行動を起こさない限り、変わっていかないのかなと感じました。とても勉強になる一冊でした。

新しい考え方に出会えた書籍

犯罪自体は良くない事で、判断能力に欠けておりなどニュースで聞くと、そうは言ってももし被害者家族だとしたら、許せるわけが無いと言う考えでした。

基本的には変わりませんが、

この書籍を読んで、自分たちのあたりまえの感覚を

もてない、知能だったり、そうなっている環境、

また、脳との関係、これを知っているかどうかで

自分の価値観が少し変わると思いました。

Posted by ブクログ

少年院に入所している非行少年を見てきた精神科医宮口幸治氏は、非行少年の抱える問題点に気がついた時が毅然としたそうです。非行少年は反省するということを理解していない、理解しないまま矯正しようとしても非行の防止という目的はなし得ないということに気がついたそうです。非行少年たちのIQは70から85の間という境界性知能と呼ばれる、生活に困難が生じるレベルでした。日本にはこのような知能の人たちが14%程度いるそうですが、社会ではどのように取り組んでいくべきか考えていく必要があるようです。 本書は、小学校受験を考えている親御さんに読んでほしい本です。この問題は、教育の問題と切り離すことはできません。

この本を読んでから少年犯罪がニュースで報道されると、何故こんなことをしたのだろう・・という疑問プラスもしかしたらこの本の内容に

書かれている少年少女のような感じなのかもしれないといった考えを持ちながら報道を捉えるようになった。

子供の頃から周囲の大人の気づきや対応次第で差が生まれるのかもしれない。すごくすごく難しい問題。読んで良かった。

子どもを持つ前に読めて良かった

漫画版の第1巻を読んだ後、購入しました。読書が苦手な方に漫画版、とてもおすすめです。

過去を振り返って、知らず知らずに見過ごしてきた発達障害、発達遅延、知的障害の人達もいるのだろうと思いながら読みました。将来自分に子供ができたら、そしてもしその子が何らかの障害があったら、どうやって育てていくべきなのか、考えさせられる書籍でした。

目に見えづらく、目を逸らしがちな、しかし向き合うべき少年達と彼らに関わる人々の苦悩をご自身の経験からわかりやすく説明してくれている筆者の方に感謝いたします。

Posted by ブクログ

少年院に入るような少年達の中には、犯罪に加担していると気付かず罪を犯しているとは衝撃だった。犯罪をおかしてしまうことを正当化できないが、大多数が知的障害であることや家庭環境に恵まれないなど、社会的弱者であることを世間が知って理解してあげることで彼らが犯罪をおかすことなく生きやすい社会になることを望む。

Posted by ブクログ

非行少年の非行行動は、実は認知機能の低さに起因しているとが多い、という著者の見解なるほどと思いました。ケーキを3等分に切る、というのはあくまでも一例であるが、今般、問題視される軽度知的障害や境界知能を持った人の生きにくさ、それゆえに犯罪に至ってしまう現状がよくわかった。本書の良いところは教育現場で何をすべきかを提案しており、ただの解説本になっていないところだと思った。

Posted by ブクログ

見る力、聞く力、想像する力などの認知が歪んでいるから、どんなにしかったり反省させても理解できないことが根本原因

勉強ができない→いじめられる→イライラする→自分が加害者になる

自己評価がズレている

Posted by ブクログ

子を持つ親として、非常に示唆に富む一冊だった。

「褒める」「話を聞いてあげる」といった関わりは、その場の空気を和らげることはできる。しかしそれだけでは、子どもが抱えている本質的な困難は何も変わらない。問題を先送りしているに過ぎないのだと気づかされる。

大切なのは、できなくて悩んでいることに対して、できるようになるための具体的な支援をすること。環境調整や学び直し、本人に合った方法を一緒に探すこと以外に、根本的な解決はない。

また、本書で印象的だったのは「自尊心」についての考え方だ。

自尊心が低いこと自体は、必ずしも問題ではない。問題なのは、自尊心と実際の能力や状況が大きく乖離していることだという指摘には納得感があった。

大事なのは、低い自尊心を無理に持ち上げることではなく、低い自尊心の自分をそのまま受け入れられる強さなのだと思う。

Posted by ブクログ

犯罪を犯す少年たちが社会から「忘れられた」少年たちであるという点が印象に残りました。一見普通の子の様に見えていても、実際には歪んで物事が見えてしまっていることによって苦しんでいる…。でも社会からはその苦しみを見つけてもらえず、先のことを考える力がないため、その瞬間の欲望を満たすためだけの気持ちで簡単に犯罪に手を染めてしまう…という負のループに陥ってしまっていることに気づかされました。物事が歪んで見えてしまっている彼らを救うためにはどうすれば良いのかと考えさせられました。

Posted by ブクログ

世の中の知的障害者の9割?が軽度で、そのほとんどが周りの人には「すごく頭の悪い人」「協調性がない人」と思われる程度で支援を受けられない(本当は支援が必要なのに、本人すら気づいていない)と言う事実に戦慄した。自分が親になったらもう一度読みたい本。

Posted by ブクログ

IQが基準値でも、他の箇所に問題があるかもしれない。そういう子たちは気づかれない。「知能は正常」と判断されるので、反社会的な態度を取ると「怠けている」「性格が悪い」と言われてしまう。そういう子たちにはただ厳しくするのではなく適切な方法で寄り添うのが大切だ。

自分の子供や周りの人がそうだった時、この本はきっと役に立つと思う。

Posted by ブクログ

ケーキの切れない非行少年たち。母親が、教員であり興味本位で手に取る。著者は、精神科に勤めていたが、根本的な解決方法について疑義を持ち、少年院に法務技師として勤務。

重要なことは、発達障害と知的障害は異なり、知的障害も、軽度と境界線知的障害があるということ。定義上は、IQ70未満が知的障害LDとされるが、80〜70の間の少年も苦しんでいる。彼らは、反省以前に、認知能力、感情コントロール、計画スキル(遂行機能、実行機能)、対人スキル、身体的不器用さなどが絡み合い、極端な思考に陥ってしまう。見る力、聞く力、想像する力といった、基礎的な能力が乏しいにもかかわらず、それを飛ばして、計算や漢字の勉強をさせる、社会的なことを教えるなど。本当に、根本的な問題解決になるのか。周囲からの認知度が低い故に、本来は支援を必要とする人に支援が届いていない現実、いじめの被害者が加害者となり、社会的コストが発生している現実。

大人になってから矯正することは難しい。症状、SOSは、小2から出ている。大事なことは、周りがSOSに気づき、適切な支援をすることである。問題を起こす少年たちも、逃げて行き着いた先の自己表現、ストレス発散がそうなのである。

改めて、教育現場の重要性を学ぶとともに、加害者も支援されるべき人々なのではないか、という新しい視点だった。社会としてどう取り組むか。