あらすじ

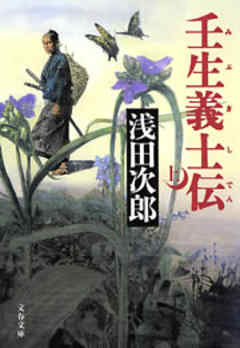

小雪が舞う一月の夜更け、大坂・南部藩蔵屋敷に、傷だらけの侍がたどり着いた。貧しさゆえ南部藩を脱藩し、壬生浪(みぶろ)と蔑称された新選組の隊士になった、吉村貫一郎であった。その剣の冴えは“人斬り貫一”と京の都で恐れられ、一方、極度の倹約のため守銭奴と蔑まれた男には、まったく異なる貌もあった。元新選組隊士や教え子たちが語る非業の隊士の生涯から、血なまぐさい時代にひとすじに生きた「誠」の人生が浮びあがる。03年映画公開。浅田次郎、渾身の名作!

...続きを読む感情タグBEST3

電車で読んではいけません

いくつか映像化されてますが、どれも表現できなかった魅力が原作にあります。

ひたすら泣かされます。色々な泣かされ方します。

幕末や新選組に興味を持たない方にもおすすめしたいです。

読んだ後盛岡に行きたくなります。石割桜に会いたくなります。自分は行って来ました。

おもさげながんす。

Posted by ブクログ

主人公である吉村が腹を切らされそうな所から始まる本作。

語り部と聞き手、時々回想という構成で進んでいく作品で、テンポが良くどんどん読み進めてしまう。

序盤は新撰組の話しが多く、あまり幕末の書籍を読んだことのない自分としては勉強になるところが多く面白い。また、さまざまな人の思惑や男としての生き様が現れていてグッとくる。

Posted by ブクログ

私はこういう本を読みたかったんだよ…

どんな感想を書いても文章力でやすくなりそうなくらいほんとにほんとに面白い!

切ない→かっこいい→泣ける、が永遠と寄せては返す波のように訪れて次のページ次のページってぐんぐん読みたくなった。特に斬り合いのシーンの描写がホントに目の前で繰り広げられるくらい鮮やかでかっこいい…………

上巻読み終わって「やった!下巻ある!まだこの物語読める!」ってなったの初めてかも。終わってほしくない〜〜〜〜〜

新撰組そんなに詳しくなかったけど調べながら読み進める感じもすごい楽しかったなー(案の定ハマりそう

Posted by ブクログ

南部藩を脱藩し壬生狼=新選組に入隊した吉村貫一郎を中心に語られる、激動の時代における隊士の非業の生涯を描く時代小説です。

満身創痍の吉村貫一郎が大阪の南部藩屋敷に現れるところから物語は始まります。

血と泥で真黒となった新選組の浅葱羽織を着た吉村を迎えたのは蔵屋敷差配役の大野次郎右衛門、そこで次郎右衛門は吉村に切腹を命じます。

この脱藩浪士である吉村は如何なる人物なのか、元新選組隊士など関係者への聞き込みというインタビュー形式で読み解く構成になっています。

聞き込みが進むに連れて人物像が明らかになっていきますが、語り部が話すものは本筋だけでなく脱線も多々あります。

しかしこの脱線したお話には恐ろしいほどの深みがあり、生々しいほどに現実味を強めるのです。

斎藤一へのインタビューが大変印象に残るもので、特に感慨深いものを引用し下巻に期待したいと思います。

“わしはおそらく、日本一の人殺しではなかろうか、とな。いや、日本一の剣客とは言わぬよ。人殺しじゃ。”

Posted by ブクログ

時代小説を読んでみたいと思い、評判の良さそうなこの本を選択した。時代小説に慣れていないので、前半はなかなか集中できなかった。貫一郎のすっとぼけたところはおかしかった。

近藤勇が鉄砲で撃たれたところも笑いを誘った。

妻が自殺しようとするところは涙が出た。

こんなにも感情を揺さぶる小説に出会えて良かった。

Posted by ブクログ

新選組、吉村貫一郎を題材にした時代小説。

浅田次郎の昭和~現代のノスタルジックな雰囲気が好きで、時代小説は読みにくい印象があり避けていたのだが、もっと早く読んでいればよかったと思わせるほど、胸を打たれる小説。

Posted by ブクログ

様々な人物の語り口で,ある人物を深掘りする作品

この作者は貧窮を描くのが上手い

時に,卑しくもあり,高潔でもあり

人間・人格の奥深さが素晴らしい

凡庸の小説とは一線を画する筆力

Posted by ブクログ

誠の義をつらぬき通した吉村貫一郎の物語。語り手が変わるごとに吉村と吉村の周囲の人物像が浮き上がり、自分もまた幕末の混乱のなかもがきながらも生きる侍になったかのような心持ちになった。遅まきではあったが読んでよかった!

Posted by ブクログ

てっきり、いつもの新選組ストーリーと思っていたが、南部藩の下級藩士のヒエラルキーや家族、新選組の立場など、さまざまな要素が絡み合った秀逸なストーリーに魅せられた。下巻に向けて、まだまだ含みがありそうな展開も見事。

Posted by ブクログ

これは、何という切ないお話しなのでしょう。

ずっと気になっていた浅田先生の壬生義士伝。

でも、なかなか読めなかったのは、新撰組というと、過度に英雄化したものや、不逞浪人の人斬り集団としての狂気ばかりがクローズアップされたものが多い気がして、勝手に躊躇していたからです。

でも、これは、全く異なる話です。

何故、新撰組にならざるを得なかったのか。

どんなに武芸や学問に秀ででも、武士の底辺の下級武士というだけで上士から見下され、食うものもままならず、身籠った妻はお腹の子とともに死ぬことを考え、助けに来た夫に、自分を食べて家族を飢えから救ってくれと懇願する。そんな幕末の困窮武士の生活や家族の思いなどが描かれています。

武士とは、

自分たちの代わりに米を作り年貢として納めてくれる民草を守るのが役目であり、何より妻や子を守ってこそ、武士の本懐ではないのか

という下りがあります。そういう思いを胸に秘めた吉村貫一郎の生き様を、斉藤一や池田七三郎、桜庭弥之助など新撰組の生き残りの隊士たちが語ります。

すでに、上巻で、目頭が熱くなりました。

グッときました。

いざ、下巻へ

因みに、舞台は、京都、大阪はもちろんですが、主舞台は盛岡です。

Posted by ブクログ

なんだか漫画とかアニメとかでやたらとアイドル化した新撰組が凄く嫌いなんですが、この物語では新撰組の荒々しさや、日常的に命のやり取りをしていた狂気が伝わって来る。当時でも大分異質で恐ろしい集団だったんだなぁと怖くなる。

そんな人殺し集団の中でひたすら金の為に人を斬りまくる男-吉村貫一郎の物語。

当時の貫一郎を知る元同僚の居酒屋店主や、元教え子の語りで露わになって行く貫一郎の素顔にどんどん惹き込まれて行く。

斎藤一や、中岡慎太郎、近藤勇なんかも出て来て下巻へ続く。

Posted by ブクログ

新撰組のことは知っているけれど、吉村貫一郎という人物のことは知らず読み始めた。

初めの方では守銭奴、剣豪でかつ学もあり脱藩し、妻子のために遠く離れて稼ぎ…というイメージ。

彼に対してはそれだけの印象だったのが、関係各者へのインタビューが進むにつれ、彼の人となりが少しずつ解ってくる。

そして、吉村貫一郎への情も少しずつ深まってきたところで、下巻へ続く。

これからどう語られていくのか、凄く楽しみになってきた。

吉村貫一郎の生き様に、惚れつつある。

Posted by ブクログ

吉村貫一郎が描写の通りの人なら、その人柄の良さに好きにならざるを得ない。全てのエピソードが涙なしでは読めない、素晴らしい一冊に出会えた。

新選組っていう乱暴で変質的な集団の中に、こんな人がいてほしいと思う。

いざ下巻へ。

Posted by ブクログ

盛岡藩を脱藩し、家族の為に命をなげうった男のそしてその周りの人たちをも呑み込んでゆく歴史の波。

新選組のこと、明治維新のこと、知っていたようで今まで何も知らなかったということがわかった。

涙なくしては読めない小説。

Posted by ブクログ

映画を観てから小説を読みました。映画も良かったけど小説のほうがずっといい。上下巻あって長いので、なかなか手が伸びなかったんですが、読み始めたら一気でした。

新撰組に集まった食い詰め武士たち。

国元に残してきた吉村の家族。

吉村を慕う子供たち。

吉村をとりまく人たちの話で浮き上がる吉村勘一郎という人物の人柄。

斎藤一の話もすごく良かった。

下巻もきっと一気読みだな。

Posted by ブクログ

初時代小説

吉村貫一郎の優しさがよく分かる。

当時のことはあまり知らないが評価されねども自分自身の義を全うした男。

現代であれば評価されただろう。

男の中の男であると思う。

Posted by ブクログ

初の時代小説&浅田次郎さんでしたが、とても面白く読みやすく、スイスイ読めました。

新撰組とか当時の時代背景などは、大河ドラマでチラッと見た浅い知識しかない私でも、充分に楽しめました。

こういう優れた小説を読めるのって、本当にありがたい事だなぁと思います。下巻も楽しみです。

Posted by ブクログ

本人の回想と複数の人物からみた吉村貫一郎という構成で読み進めるほど吉村貫一郎に愛着が湧いてきて、斎藤一に褒められると嬉しくなる。久しぶりに読んだのと司馬遼太郎から続けて読んだこともあり沖田総司が思ってたより意地悪なキャラ設定。

Posted by ブクログ

壬生義士伝 前編

歴史に弱いため読み始めは新撰組の登場人物も役割も理解できなかったが、読んでいくうちにその場面が時代を超えて侍の心に触れられた気持ちになっていく。浅田文学に引き込まれた感じがした。吉村貫一郎の揺るがない気持ちも感動させられる。後編も楽しみ。

Posted by ブクログ

ずっと日本史から逃げてきて歴史はどちらかというと嫌いな方だったが、母の熱烈なオススメで読んだ。

とっっっても面白い。

本の内容は下も読んでから書くことにする。

読んだことのないジャンルなのでとりあえず自分の気持ちを書いておく。

幕末の対立藩や新撰組の立ち位置・役目とは?というところから調べることになったが、教科書とは違って物語だとするする読めて流れも入ってくる。学生時代に読んでおいたら今の進路も変わってるかもなあ、、と思う、。

銀魂のイメージしかなかったので、事前知識は当てにならなかった。ひとつひとつわからない単語を調べながらだったため、時間はかかったが、わかってくるとどんどん読み進めてしまう。

上・下とあるので上で一段落するのかと思ったら、そのまま下に入っていくので、止まる暇がない。

あまり上下巻の本を読むことがないので、勝手がわからないがこういうものなのか。

Posted by ブクログ

ちょうど新選組熱が高まっているタイミングで読んだこともあり、なんとも感慨深く読み進めた。下巻でどんな展開が待っているのか、楽しみなような怖いような。

Posted by ブクログ

壬生義士伝上巻。かつて新選組に所属していた吉村貫一郎の生涯を追っていく物語。新選組といえば近藤、土方、沖田などのその名を轟かせた人物目線で語られることが多い中、吉村貫一郎という世間的にはあまり知れ渡っていない人物を通して描かれる新選組に関心を持ちました。

Posted by ブクログ

やっと読みました、壬生義士伝。

まずは上巻。

今では大人気組織の新撰組、そして歴史上の転換期の幕末、このワードだけ聞いても興奮ものですが本作の描写が秀逸ですね、アタシは京都大好きで年数回毎年いきますし壬生寺へもいきました、また近くの伏見の湯は定番の湯浴みスポットなので場景想像しながら読ませて頂きましたー次は下巻です。

Posted by ブクログ

新撰組のことは初読みだったので新鮮。正当な武士ではなかったがために、逆に「武士というもの」が純化され囚われることになったのでしょうか。あくまで物語などで史実とは違うのでしょうが、納得感あるお話です。人気作品なのもうなづけます。「ある人」が関係者に話を聞いて廻ってますが、この手法、「木挽町のあだ討ち」にもありましたよね。で、この聞いて廻ってる人って誰?下巻に移ります。

Posted by ブクログ

泥臭く人間臭い新撰組を描いた名著。

良くも悪くもお涙頂戴、浅田節。

忙しない日常を過ごしてるとたまに読みたくなるんだけど、現実との温度差に風邪ひきそうになる笑

こんなふうに生きられたらねぇ。

Posted by ブクログ

新選組を題材にした作品は数あるけれど、明治の世になってから関係者に中堅の隊員であった吉村貫一郎について語らせることで当時の雰囲気を掴んでいくという構成は非常に斬新です。

また維新前をスター軍団ではなく最初から時代の捨て駒のように描いている作品も珍しい。

ここまで充実した内容にしてまだ半分。後半も楽しみです。

Posted by ブクログ

新選組の実在の隊士 吉村貫一郎に関わりのあった人達に話を聞くことで、その人生を描きだしている。

下級武士がいくら文武に優れていても、食うのもやっとという生活から抜け出せず、妻や子を養うために脱藩。その中でも武士の矜持は持ち続け、自分の考える正しさに従い生きようとする主人公の強さ、哀しさ、…

生き残った子供が明治維新後にしっかりとした人生を生きているので救われる。

実在の人物ではあるが、内容はフィクションなのかな?

Posted by ブクログ

幕末新撰組最強の男、吉村貫一郎の生涯。強い南部訛りにいかにも貧乏人で風采の上がらないが刀を握れば鬼貫と呼ばれた北辰一刀流の達人だった。 先輩に勧められて読んだ浅田次郎さんの描く幕末です。実在はしていますが、素性が謎に包まれた最強の剣豪吉村貫一郎の人生と幕末動乱が描かれています。感想は下巻で。

Posted by ブクログ

感想

吉村貫一郎と南部藩の話の調査?などはよくできているが、読んでいっても吉村には特別感情移入ができないので、ふーんという感じになってしまった。

斎藤一の語りの段は面白かった。ほぼ最後だけど。

あらすじ

鳥羽伏見の戦いで敗れ落ち、脱藩した南部屋敷に吉村貫一郎が命乞いするところから始まる。

吉村は新撰組に加わった頃から腕は立ち、学もあったことから役付きとなる。しかし、隊内でも金にうるさく、それを全て妻に仕送りしていたことが明かされる。

吉村が南部藩にいた頃は藩校の指南役を務めていたが、階級社会であり、役料はもらえない苦しい境遇の上、脱藩したことが明かされる。

新撰組については、伊東粛清から二条城、鳥羽伏見の戦いまで。

斎藤の語りは試衛館の入門から壬生まで。