無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!

無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!

霞が関でくすぶっていた役人が日本を牛耳っている!

首相秘書官→総理の分身

首相補佐官→影の総理の影

官房副長官→政権の守護神

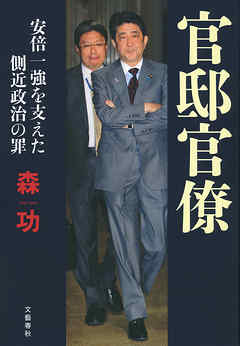

森友・加計学園問題に象徴される一連の官僚の不祥事は、官邸の指示の結果なのか忖度の結果なのか。そしてなぜ、安倍政権は数々の不祥事を起こしても磐石でいられるのか。その二つの謎を解くカギが、これまでの政権にはいなかった「官邸官僚」の存在である。首相の分身といわれる今井尚哉首相秘書官、菅官房長官が絶大な信頼を置く和泉洋人首相補佐官、内閣人事局長を務める元警察官僚の杉田和博官房副長官……。出身省庁でトップになれなかった役人が官邸の威光を背景に霞が関を牛耳る異様な実態と不透明な行政の闇を抉り出す。

第一章 総理を振り付ける「首席秘書官」

第二章 影の総理の影「首相補佐官」

第三章 政権の守護神「警察官僚」

第四章 破壊された日本の頭脳「財務官僚」

第五章 「文科省」次官候補の裏口入学事件

第六章 封印された「地検特捜」

第七章 霞が関を蹂躙する「内閣人事局」

第八章 官邸外交で蚊帳の外の「外務省」

第九章 官邸に潜む落とし穴

※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。

※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。