無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!

無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!

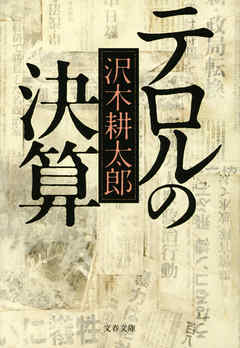

本作はもはや伝説。沢木耕太郎の最高傑作がついに電子書籍化!

あのとき、政治は鋭く凄味をおびていた。ひたすら歩むことでようやく辿り着いた晴れの舞台で、61歳の野党政治家は、生き急ぎ死に急ぎ閃光のように駆け抜けてきた17歳のテロリストの激しい体当たりを受ける。テロリストの手には、短刀が握られていた。社会党委員長・浅沼稲次郎と右翼の少年・山口二矢――1960年、政治の季節に交錯した2人のその一瞬、“浅沼委員長刺殺事件”を研ぎ澄まされた筆致で描き、多くの人々の心を震わせたノンフィクションの金字塔。第10回(1979年)大宅壮一ノンフィクション賞受賞作。

※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。

※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。