無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!

無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!

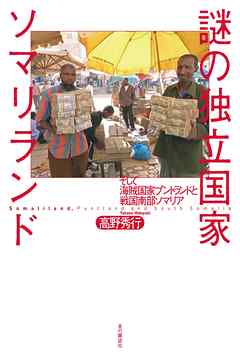

西欧民主主義敗れたり!!終わりなき内戦が続き、無数の武装勢力や海賊が跋扈する「崩壊国家」ソマリア。 その中に、独自に武装解除し十数年も平和に暮らしている独立国があるという。果たしてそんな国が本当に存在しえるのか?事実を確かめるため、著者は誰も試みたことのない方法で世界一危険なエリアに飛び込んだ──。単行本では520ページ超のボリューム。著者渾身の歴史的<刮目>大作!これ以上のノンフィクションはもう二度と読めない。第35回(2013年)講談社ノンフィクション賞受賞。第3回梅棹忠夫・山と探検文学賞受賞。BOOK OF THE YEAR2013今年最高の本第1位(dacapo)。本屋さん大賞ノンフィクション部門第1位(週刊文春)世界を揺るがす衝撃のルポルタージュ、ここに登場!

...続きを読む※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。

※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。