あらすじ

江戸の人材派遣業、口入屋・冬屋の女主人となったお藤。「商いは人で決まる」が口癖の祖母に口入稼業を仕込まれ育ったが、実家の不幸が重なり天涯孤独の身に。義母から女衒に売られるも必死に逃げ、江戸で生きてきた。お藤は、払いが悪く悶着の多い武家が相手の商いで傾いた店を救うため、ある勝負に打って出る。取り扱う客を商家に絞り、男の奉公人志願者に徹底した家事指南を行い、大店へ送り込む。前代未聞の大転換は周囲の猛反発を呼んでしまう。そんな折、お藤は女衒から逃げていた時に助けてくれたお武家によく似た男と出会う。男は黒羽の百蔵と呼ばれ、江戸中の武家奉公人の上に立つ恐ろしい人物だった。冬屋の挑戦がようやく成果をあげはじめた頃、その好調ぶりを忌々しく思う人宿組合の顔役たちは百蔵を相談役に据え、冬屋潰しを目論む。お藤たちは真っ向勝負を挑むが――。人は何のために働くのか、仕事の喜びとは何かを問い直す渾身の長編時代小説。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

時代小説の中でも、西條奈加さんの描く物語には女性が活躍するものが多く、いつもぐっと心を掴まれます。

こちらの小説も、主人公のお藤の挑戦の数々に胸が高鳴りました。

そして、恋も。

あまりにも切なくて泣いてしまいましたが、

最後は嬉しくて泣いてしまいました笑

良かった〜!!

読み終わったあともずっと幸せの余韻にひたってしまっています。

とてもとても大好きな一冊になりました。

Posted by ブクログ

内容(「BOOK」データベースより)

江戸の人材派遣業、口入屋。縁あってその女主人となったお藤だったが、武家相手の商売は行き詰まっていた。店を立て直すため、お藤が打って出た一世一代の大勝負は、周囲の反発を呼び、江戸を揺るがす事態に発展。さらに、かつての命の恩人によく似た男と出会い、心は揺れ…。商いは人で決まる―揺るぎない信条を掲げ、己と仲間を信じて人生を切り開くお藤の姿が胸を打つ、長編時代小説。

令和5年4月22日~25日

Posted by ブクログ

口入れ屋の増子屋を訪れるシーンから、ここで何が起きるんだろうと引き込まれ、この店に来るまでのお藤の来歴に息を呑み、百蔵との再会とその後にときどきし、ほろりとした。

本当に引き込まれて一気に読めた。

最高におもしろかった。

Posted by ブクログ

江戸時代における人材派遣業、および人事コンサルタント業界で辣腕を振るう女性差配・お藤さんの半生記。

非常にからりとした気風の良い展開が快い冒頭パート・増子屋奮闘編。

お藤の過去パートでの出逢いに端を発する百蔵恋慕編。

口入屋の女主人としてもいち女性としても円熟を迎え、次世代へ継がれる志・明るい前途を感じさせるような、満月を浮かべすっきりとしたラストシーン。

まさに人生は山あり谷あり・紆余曲折・九十九折りの如く。なかなか真っ直ぐ最短距離では行けないけども歩みを止めなければやがては頂に到達する。

一貫して爽やかな印象の作品で、特に序盤の店の切り盛りの場面は人物がみんな活き活きとエネルギーに満ち溢れていてすごく面白い。

が、八部会との対立〜百蔵の決行というシリアス展開に差し掛かると物語が熱を帯びる一方、それまでの勢いが減じられ、お藤も葛藤に絡め取られる。それは百蔵においても同様で、小網町での二人のやり取りは第三者(読者)立場としても苦渋が伝わってくるかのよう。

いや、このシーンについてはもっと分かりやすく後押しする描写の方がスカッとするのだろうけど、言外に漂う生々しい駆け引きのようなものが作品に良い味付けをしているような。

書きながら気付いたが’葛藤’ってまさにこの小説を表した言葉だなあ。

悩み悶え傷を負いながらも絡まった蔓を振り解き前へ進む、たくましい上質な大人のラブストーリーだと感じた。

9刷

2022.1.19

Posted by ブクログ

とても良かったです…。

登場人物が魅力的すぎて、映像化してもらいたいくらい。特にお藤、お品、百蔵を見てみたいなぁ。

皆の、仕事への取り組み方、辛い過去があっても生き抜く強さ、成長に励まされ、前向きになります。

ドキドキが止まらない危うい場面もたくさんあって、ページをめくる手が止まりませんでした。

最後は胸に込み上げるものもあり、、ロマンチックで最高でした。

総じて、江戸時代の人々のたくましさに、心を打たれました。自分のダラダラ具合に喝を入れなくなります。

この本に出会えた自分を褒めたいです!

祖母に仕込まれた口入屋稼業を江戸で始めることになる藤。もちろんそう簡単にはいかないけれど、その才覚と仲間の助けで切れ抜けていくストーリーに、どんどん引き込まれて応援してしまっていました。

困難な場面でも、増子屋のお品さんの浮世離れしたところに気持ちが救われるようで、そこもまた読んでいて楽しいポイントでした。

Posted by ブクログ

大好き。江戸の話なのに、仕事の知恵、家族の温かさ、恋のときめきが詰まってる。男顔負けの強気なお藤は気持ちがいい。お藤を支える冬屋の面々も素敵です。素直じゃない島五郎が好きだし、危険人物・黒羽の百蔵も好きになってしまいそう。読んでいくうちに各人物の過去が明らかになっていくのも見逃せない。

Posted by ブクログ

好みの話しです。不幸に負けない 自分の才覚で運命を切り開いていく若い女性が主人公

助けてくれる周りの人たち

お品という天女のような女主人は 気持ちをわかってくれる親友のよう

昔助けられた黒羽の百蔵とのロマンス

最後がハッピーエンドなのもいいですね!

読み終わって気持ちのいいお話しでした。

Posted by ブクログ

女性ながらに口入屋の差配をすることになったお藤。

武家に中元を送り出すような口入屋の仕事は荒っぽい男相手で、女が務まるような仕事ではないのだ。

だが、彼女は武家相手ではなく、商家相手の商売を考え、まず仕事を求めてきた人間に仕事を仕込むことから始める。

だが、それは店のものの反発を招き、また他の口入屋の反感も買うことになる。

それにも負けじと進むお藤の過去。

見事なお仕事小説であり、人材育成小説ですね。

面白かったです。

あと一冊、西條さんの本は読みかけがあるので、それを読むのもさらに楽しみです♪

Posted by ブクログ

この著者さんの作品は単純なハッピーエンドでない(想い人とは結ばれない)ことが多い印象で、あぁ、これもなんだか容赦なく…と思っていたら、ちょっと救いがある感じで良かったです。

Posted by ブクログ

江戸時代の口入屋(人材斡旋業)が舞台

宿屋のお嬢様だった藤は祖母、母を立て続けに亡くしたことで一転

出会いと繋がりによって、傾きかけた口入屋の差配となる

新規開拓への策略と妨害を主筋に、女性が戦う職業小説

ヒロインと言うほど若くもなければ、なよやかな女性でもない、鉄火肌なバツイチ藤が小気味良いです

Posted by ブクログ

季節の名から取った「冬屋」という口入屋を差配する女性・藤の物語。フユ屋と最後まで読んでいたが、最後の解説で「カズラ屋」と読むのがわかった。本のタイトルも「九十九藤:ツヅラフジ」で、文中にも女衒から逃れた時に「葛藤:ツヅラフジ」に行く手を阻まれながら運命的に武士に助けられる。最後のシーンも「藤にからめとられても、自力で這い出す」とフジヅルが象徴的に描かれている。

主人公が祖母や母の教えを受け、知恵と度胸で成功する物語のようで、実はアツい恋愛物語だった。最後のシーンが良かった。

Posted by ブクログ

評価は4.

内容(BOOKデーターベース)

江戸の人材派遣業、口入屋。縁あってその女主人となったお藤だったが、武家相手の商売は行き詰まっていた。店を立て直すため、お藤が打って出た一世一代の大勝負は、周囲の反発を呼び、江戸を揺るがす事態に発展。さらに、かつての命の恩人によく似た男と出会い、心は揺れ…。商いは人で決まる―揺るぎない信条を掲げ、己と仲間を信じて人生を切り開くお藤の姿が胸を打つ、長編時代小説。

どこまでも出来が良すぎるお藤さん。そして最後はハッピー。気楽に読め一冊だった。

Posted by ブクログ

立ち行かない状態の口入屋を、なんとか軌道に乗せようと差配として頑張る「お藤」。

古くから居る奉公人との確執。

同業者からの横やり。

さまざまな困難を乗り越え、新しい形の口入屋として道を切り開いていこうとする、お藤の観察眼・発想の豊かさには舌を巻く。

西條さんの時代物はやっぱり面白いです♪

Posted by ブクログ

江戸の口入屋。取り仕切ることになったのはお藤。男社会の江戸でどうやっていくのだろうか。

成果を見て手助けする人もいれば、彼女の生き方を見て手助けする人もいる。援助してくれる人が多いほどそれは力になる。その行先が楽しみになる。

登場人物の中ではお兼さんが好きだ。必要ならビシバシ言えるのは素晴らしい。

それは違うと思っても一度言って終わることが多い。後が怖いとか面倒くさいとか…… まぁ相手のことをそこまで思ってないのかも……

Posted by ブクログ

武家相手が普通だった口入れ屋業界に、家事の修行をした男性を商家相手へ送り込むという新しいビジネスにチャレンジするお藤。面白かったけれど、他にもいろいろな工夫を見せて欲しかったかな。

高田郁さんのようにシリーズ化すればもっと深みが出るかも。

Posted by ブクログ

時代小説。

主人公お藤は伊勢四日市の生まれ。

幼くして孤児となり、艱難辛苦の果てに江戸にたどり着いた。

この地で縁に恵まれ、口入屋の差配として一歩を踏み出す。

口入屋とはいわば人材斡旋業である。働きたい者と、働き手を必要とする者とをつなぐ仕事だ。

江戸の口入屋の得意先はほぼ武家と決まっていた。だが、お藤は商家に眼を付ける。ただ奉公人を紹介するのではない。時間を掛けて一から仕事を教え込み、すぐ使える形で送り込むのだ。商家では特に、男で台所仕事ができる者が求められていた。お藤が仕切る口入屋は次第に評判を呼び、商いは軌道に乗り始める。

だが、好事魔多しの言葉通り、もちろん、先には困難が待ち受けていた。

物語の柱の1つは、このお藤の商売を巡るお話。

目敏く商機を見つけ、女の細腕で荒波を渡っていく。

利にさといばかりではなく、人情のまろさもあってこそ、商いはうまく回る。たおやかでありつつしたたかなお藤の心の支えになっているのは、今は亡き祖母の教えである。

お藤には、潰れた家業をもう一度興す夢がある。

物語のもう1つの軸は、淡い恋物語である。

生まれ故郷で酷い目にあったお藤は、追手から必死で逃げる途中、1人の侍に助けられていた。その姿は幼い目に焼き付けられたが、相手の名も知らず、それきり会うこともなかった。

その恩人にお藤は江戸で巡り合う。けれどもその姿は、あの時の凛としたものではなかった。彼に何が起こったのか。

お藤の商いと恋は幾重にも曲がりくねり、時に2つが重なり、時により合わされる。

九十九藤(つづらふじ)は葛藤とも書く。葛籠(つづら:蔓で編んだ四角い衣装箱)を編むのに使ったことからそう称されるようになった。くねくねと幾度も折れ曲がる様から九十九の字があてられる。

お藤とお侍の最初の出会いにも九十九藤が絡んでいた。

しなやかで容易には切れないさまは、物語そのものを象徴しているようでもある。

お藤と一緒に泣いて笑って、九十九の曲道をたどった先に訪れる大団円。

爽やかな読み心地の一編。

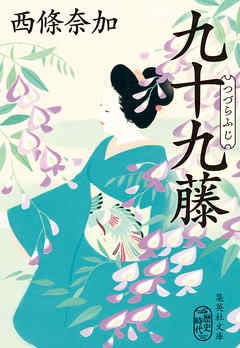

*まったくの蛇足なのですが、いわゆる藤(ヤマフジ)とツヅラフジは種類が違っていて、フジは一般に、つる性の植物を指して使ったもののようです。表紙の花はヤマフジのもの。ツヅラフジの花はもうちょっと地味な感じのようですね。お藤の名前自体はヤマフジから採っているのでしょうから、これはこれでありと思いますが。