あらすじ

比類なき崩壊の詩情、奇蹟の幻想譚。スペイン山奥の廃村で朽ちゆく男を描く、圧倒的死の予感に満ちた表題作に加え、傑作短篇「遮断機のない踏切」「不滅の小説」の二篇を収録。

...続きを読む感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

たったひとりで、過疎化した村の終わりを見届けた男の話だった。孤独に死に向き合う語りが胸を打つ。

主人公は死ぬまでの果てしなく思える年月を過ごしたあと、死んでからの真に果てしない時をも過ごしている。荒廃した村に流れる時間が、まるで止まっているような錯覚を引き起こし、不思議な体験ができた。

主人公の生まれ育った土地であるし、戦争から息子が帰ってくる、娘の墓があると思えば移住が選択肢に入ってこないのもやむを得ない。生活があったかつての村の姿を知るだけに孤独感は増すと想像できる。サビーナの自死、雌犬の最期は特に深い悲しみが襲ってきた。

現在と過去と未来のすべてが主人公の記憶の中で一体となり、最後はただ安らかに眠りたいという思念が土地に残っているかのよう。まるでゆっくりとした走馬灯。人間は死後もこんなふうに考え続けているのだとしたら、救いがない。

Posted by ブクログ

・文体の美しさ。

・簡素な舞台と、奥深さ。

・不吉さ。

・幽霊。

・雌犬の存在。

・悲しくも優しいまなざし。

・異文化。

出会えてよかった本。

@

以上は、2012年、ヴィレッジブックス単行本初読時の、きれぎれの感想。

以下は、10年経って2022年5月、河出文庫で再読しての感想。

文庫版では短編をふたつ(「遮断機のない踏切」「不滅の小説」)収録。

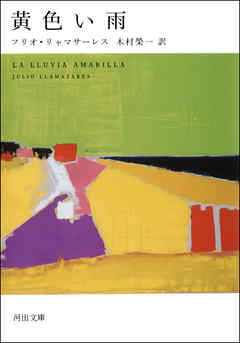

まずは、初読後10年、本書を思い出すたびに脳裏に描かれていた、カバーイラストの美しさについて。

ニコラ・ド・スタール(露: Сталь, Никола де、仏: Nicolas de Staël、1914年1月5日 - 1955年3月16日)という画家の作品らしい。

ロシアで生まれたがロシア革命を逃れ欧州方々に移り最終的には自殺したんだとか……。

ただ黄色い絵ということではなく、ちゃんとした文脈がありそうだ。

古屋美登里が豊崎由美との対談で類推していわく、訳者である木村榮一が某新潮社や某白水社に持ち込んだにもかかわらず門前払いされたあと、ソニー・マガジンズの海外文学に積極的な編集者に辿り着いた結果、出版にこぎ着けたのだろう、と。

その(想像の中の)編集者に感謝。

このカバーイラストを選んだもその編集者なんじゃないか(と勝手に想像を重ねてしまう)。

また今回は連想を拡げながら読み返せたのもよかった。

・2014年に読んだ、フアン・ルルフォ「ペドロ・パラモ」1955。墓の下からの語り……コマラという町そのものの……と、いつ死んだか判然としない語り手の一人称と、は重なり合っている。生者と死者の境界は曖昧なのだということ。

・幽霊の語りという点で、2017年デヴィッド・ロウリー「A GHOST STORY ア・ゴースト・ストーリー」も。

・ビクトル・エリセ「ミツバチのささやき」などの風景。

・やや無理矢理だが、押井守「天使のたまご」の、窓のこちらと向こうという構図も。

・前回読んだときは読後ネットで探すことをしなかったが、今回いろいろ検索してみて、なんと作者自身が(本当に実在した)アイニェーリェの跡を訪れた動画を見つけて……胸塞がる思い。それこそアナ・トレントが成人して「ミツバチのささやき」の舞台を訪れたときの映像に近い。

ポプラの枯れ葉がまるで雨のように。

落ち葉をサクサク踏んだり、戯れに蹴り飛ばしながら歩いたりする季節があるが(いや、銀杏並木だった)、あれは死の上を歩いていたのだった。

死を目前にしたとき……たとえば癌で入院して余命数年というときに……必ず読み返したいと決めた、筆頭作品。