あらすじ

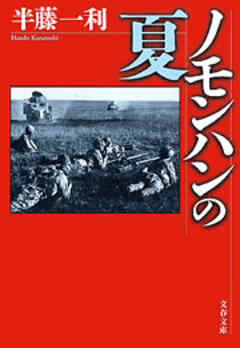

「絶対悪」が、背広をきてソファに座っている……著者が辻政信に初めて会った感慨である。師団によっては76%という絶望的な損耗率のノモンハン事件を扇動しながら、狂いもせず、戦後は国会議員となった男。この戦いを可能にしてしまったのは、いったい何だったのか? 参謀本部作戦課と関東軍作戦課、二つのエリート集団が齟齬をきたし、満蒙国境の悲劇がはじまった。モスクワのスターリン、ベルリンのヒトラーの野望、中国の動静を交えて雄壮に描く、ノモンハン事件の決定版。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

2024.08.18〜10.04

自分が賢いと思っている奴ほど哀れな奴はいない。

そんな奴らに踊らされてしまう奴らも、また哀れである。

都合の悪いことはひた隠し、言葉を巧みに操って誤魔化す。

そんな最低のことをして、日本を苦しめたにも関わらず、戦後、のうのうと生き、しかも国会議員にまでなる。どんな神経をしているのか、疑ってしまう。立候補するのも凄いが、そいつを選んだ国民も凄い。

今の世の中って、そんな歴史の上にたっているんだ、と思うと、納得する部分もある。綺麗事では済まないことも多いかと思う。しかし、それを良しとしまうのは間違いだよね?私の考えは、甘いのだろうか。

本当に戦時中の人間の心はわからない。

Posted by ブクログ

ノモンハンでの凄惨な戦闘と、それを生起させた要因について精緻に、分かりやすい筆致で語りかけてくれる。

しかし、そもそも満州国を建国するとなればソ連と長大な国境を接すること、日中戦争を進めるためにはその手当をしながらでなければならないこと、南進すれば北にも相応の兵力を残置しなければならず、米国からの石油輸入も止められることを想定しなければならないこと・・歴史の結果を知っている我々は何故日中戦争、ノモンハンの事変、太平洋戦争へと突き進んでいったのか理解に苦しむのであるが、その時の時間軸にいた人々はそのようなことは見えない。歴史の本質なのかもしれない、と思う一方、我々は歴史から学び、今この時間軸から未来にかけてより平和な世の中にしていく責務があるのだと実感。

Posted by ブクログ

参謀本部と関東軍そして前線の将官・参謀達の行動を経糸に、日ソ英独の外交戦を緯糸にして描かれる昭和14年の夏。

著者がヒトラーやスターリンと並べて(スケールは小さいが)「絶対悪」とまで呼ぶ辻政信の人間離れした独善と好戦性には読みながらも吐き気を禁じえない。

そんな一部の特殊な構成員に引きずられ意思決定を誤り続ける陸軍中枢エリートに著者の筆は当然に厳しいが、対象的にもみえる昭和天皇の評価には、生粋の戦後民主主義者の本懐が伺える。

Posted by ブクログ

筆者は極力冷静になろうと努めていますが、それでも怒りを隠しきれていません。それがこの事件の酷さを物語っています。

情報の軽視、自軍に対する根拠なき過信、命令の曖昧さ、現地軍の暴走とそれを止められない中央の無能さ、責任の所在の曖昧さ、自重論を悪と見なす風潮、太平洋戦争の敗因がノモンハンで既に現れていたといえるでしょう。そして、そこから全く何も教訓を得ていないことに愕然とします。

当時の軍部の病理を知る上でも非常に価値のある本だと思います。

まずはお勧めしたい一冊

先頃亡くなられた半藤氏の渾身の一作です。当時の陸軍(関東軍)の首脳部がいかに堕落した組織だったかよくわかります。

関東軍が統帥権という彼らにとっての絶対的なコンプライアンスを無視して、自分達の利益(見栄や権威も)を追求する事に夢中になっているという事が詳細に書かれています(その一方で敵対する者達には「統帥権干犯!」とヒステリックに騒ぐ)。

そして際立つのは辻政信という怪人の存在。彼だけに全責任を負わせる事は出来ませんが、間違いなく渦の中心にいた人物です。

そういった事変の表と裏について解り易く書かれています。ノモンハン事変について知りたいならば是非お勧めしたい一冊です。

Posted by ブクログ

満蒙国境事変であるノモンハン事件を、国家間の駆け引きから、連隊レベルの動きまで幅広く記述。

当時の国際政治も興味深いが、やはり、上級司令部の断固たる指導、統制の欠如とか、幕僚の本分とか、そういうところが反面教師的に勉強になった。

Posted by ブクログ

必至に頑張る現場と、腐りきった上役。空虚な楽観で現実を直視せず、犯した失敗を教訓に出来ない能天気ぶり……。悲惨極まるノモンハン事件には、大日本帝国の、ひいては現代日本にも根を張る、日本人のウィーク・ポイントが凝縮されていると思った。

Posted by ブクログ

資源など何もない不毛の地ノモンハンで、国境線を巡って日ソが衝突した。大本営の「不拡大」の方針を弱腰として退ける関東軍参謀の服部と辻。大本営も関東軍のメンツを重んじて強い命令をだせず、事件は多数の死傷者を出す戦闘へと拡大した。命令の曖昧さ、敵への侮り、情報の軽視、精神の過剰な重要視など、その後の日本軍の欠点がすべて現れた。現場の兵士は戦車に火炎瓶で立ち向かうなど勇敢に戦ったが、捕虜となった兵士に自決を強要するなど非情な対応。一方、参謀の辻はその後も太平洋戦争で指揮をとった。辻の悪魔的な狡猾さが印象に残る。またノモンハン事件と平行して、独ソ不可侵条約をめぐるヒトラーとスターリンの駆け引きも描かれていて興味深かった。

Posted by ブクログ

まさに、著者渾身の作品である。著者が、当時の日記や史料を引き写しながら、地団駄を踏み、鉛筆の芯を折りつつ書く作品というのは私はこれまであまり聞いたことがないが、著者が思わず地団駄を踏まざるを得ないほど、あるいは、鉛筆を折りたくなるほど陸軍参謀本部作戦課、関東軍作戦課のエリートたちが無能であったということだろう。

その指導部の優柔不断、無責任体制ゆえに、関東軍の暴走を許すこととなり、亡くならなくても良かった多くの兵士の命を奪い、結果的にソ蒙軍に惨敗を喫したとすれば、その指導部に対する「お前ら何をやっていたんだ!?」という著者の憤懣やる方ない気持ちも理解できる。果たして、この著作1冊を書き上げるまでに、半藤氏は何本鉛筆を折ったのだろうか。

「ノモンハン事件」は、私は高校の頃、山川『詳説日本史』で歴史用語として覚えた記憶があって、名称や極めて大まかな概要は知っていた。しかし具体的にどんな戦闘が繰り広げられたのか、どんな人たちがそこに関わっていて、どんな命令系統があり、どんな力関係があり、どんな作戦があったのかといったことはまるで知らなかったから、著者の膨大な取材と、膨大な資料に裏打ちされた(と思わせる、いや、ある1行を読むとその1行の背後に膨大な史料・資料の影が立ち現れてくるのだ!)丁寧な記述に、まさに目を開かされた。加えて、ヒトラー、スターリンらの動向を並行して描きながら、目まぐるしく動く国際情勢の中で翻弄されていく我が国の姿を克明に描いている点も優れた記述であると感じた。

今年(2025年)は戦後80年だ。テレビや新聞などでは戦後80年の特集や、第二次世界大戦の特集が組まれているが、その多くはヒロシマ、ナガサキの原爆、日本各地の大空襲、敗戦(終戦)というところにフォーカスされているようである。確かに、1945年からカウントして80年目なのだから、原爆や敗戦(8月15日)に目が向かうのは当然である。しかし戦後80年と言って第二次世界大戦という大きな戦争を考える時、1939年(昭和14年)という敗戦から6年も前の段階で、極東の田舎で満州事変に慢心し、西欧諸国間の微妙なかけひきに翻弄され(それが平沼騏一郎の複雑怪奇発言だろう)、崖を踏み外して既に敗戦への暗い道を我が国が歩み始めていたことを知るのは、重要であるように思われる。

半藤氏の渾身の本書は、それゆえに文庫で450ページを超える大著であり、登場人物も多く、聞き慣れない軍事用語なども多々出てきて時に迷子になり、途中、このままどうなるんだろう?と果てしなき砂漠で途方に暮れて挫折しそうにもなったが、8月の章に入った頃から、ぐんと読むスピードが上がり読破することができた。人気小説のような「一気読み!」という本ではないが、現在にあっても、また今後も本書は重要な歴史書(歴史的文献)であり続けるだろう(特に、本書では軍隊の軍旗に対する姿勢についての記述があり、私は目を開かれた。こうした事実は本書のような歴史書に当たらねばなかなか知ることは難しいように思われる)。同時に、現在の政治、社会、世界情勢を、冷静な視点で見すえるとき、大切な視座を与えてくれる一冊である。その意味で、何度挫折してもいいから一度は読んでおく一冊だろうと思っている。

Posted by ブクログ

時系列でかかれており、世界情勢を含めて経過を追いやすい。著者の本ははじめて読んだが、ご本人の怒りがそこかしこに出ている。太平洋戦争の悲惨さは学校やテレビでいやというほど見てきたが、それ以前にもこれ程の戦いがあったとは知らなかった。

Posted by ブクログ

◾️小説ではなく、筆者によるノモンハン事件の検証。関係者の日記や証言、ソ連側の記録をベースに、時系列でノモンハン事件を追った。

◾️2001年第1刷、2021年2月第24刷。1年に1刷か2刷出来のロングセラー。

◾️筆者もあとがきで認めているが、「筆者の怒りがペン先にこもっているなあ」と感じることが多々あった。

◾️P.453に野戦重砲兵第一連隊長三嶋大佐の陳述が掲載されているが、これがノモンハン事件の全てを語っており、ビジネスの世界においても同様のことが起きうると感じた。

◾️祖父がノモンハン事件に従軍したと聞いており、祖父の苦労や事件で亡くなった方々のご冥福を祈りたい。

Posted by ブクログ

この時期は戦争の歴史を知っておきたくなる。昭和14年5月〜9月にかけて満州北西部の当時ソ連の支配下にあったモンゴルとの国境紛争。教科書では「ノモンハン事件」として習ったと記憶。ドイツヒトラー、ソ連スターリン両者の思惑。東京参謀本部作戦課と新京関東軍作戦課、陸軍と海軍の関係性。排英的な国内世論の形成の背景。

日露戦争の勝利が慢心に繋がっていた。陸軍は将兵の忠勇・精神力の格別の発揮と、これを最大限に活用する作戦指導を金科玉条とした。攻勢意思の信念化。精神主義。

この事件の後に第二次世界大戦に巻き込まれていく。

戦争に突き進む過程が良くわかり、組織の在り方について考えさせられた。

Posted by ブクログ

戦争における個人の役割の大きさに驚き、自身の考えを改めた。1人の大きい声が周りを動かし、その結果組織が動く。そういった単純な構造が世界を動かしている。大きな声が正しいか誤っているかを曇りない眼で判断しないと戦争などという誤った結末を招く。

1人1人が明確な戦争拒否の意思を持たないと止める事はできない。

Posted by ブクログ

解説に記載のある通り、大変気持ちの良い文章である。自分が持つ正義感とよく似ている。ノモンハン周辺の戦闘状況を描きながら、三宅坂、新京、モスクワ、ベルリンと4元〜5元で進める手法は日本からの立場、目線で戦争を描く他の本とは一線を画していると思う。

「失敗の本質」に挙げられる訳だ。

Posted by ブクログ

「半藤一利」の著書『ノモンハンの夏』を読みました。

『指揮官と参謀―コンビの研究』に続き「半藤一利」作品です。

-----story-------------

「司馬遼太郎」氏が最後にとり組もうとして果たせなかったテーマを、共に取材した著者がモスクワ・ベルリンの動静を絡めつつ描いた傑作

参謀本部作戦課、そして関東軍作戦課。

このエリート集団が己を見失ったとき、満蒙国境での悲劇が始まった。

「司馬遼太郎」氏が最後に取り組もうとして果せなかったテーマを、共に取材した著者が、モスクワの「スターリン」、ベルリンの「ヒトラー」の野望、中国の動静を交えて雄壮に描き、混迷の時代に警鐘を鳴らす。

-----------------------

昭和14(1939)年5月~9月に満蒙国境で発生したノモンハン事件について、欧州の動静を含め、広範囲に及ぶ資料を収集し、深い分析と考察をした結果が、巧緻で切れ味鋭い文体でまとめてある作品でしたね。

■第1章 参謀本部作戦課

…"戦略戦術の総本山"参謀本部はすでに対ソ作戦方針を示達していた。

「侵されても侵さない。不拡大を堅守せよ」

■第2章 関東軍作戦課

…関東軍の作戦参謀たちは反撥した。

「侵さず侵されざるを基調として、強い決意を固めて万事に対処する」

■第3章 五月

…モロトフ外相はスターリンに指示された抗議文書を東郷大使に手渡した。

「これ以上の侵略行為は許さない」

■第4章 六月

…関東軍の作戦参謀辻政信少佐はいった。

「傍若無人なソ蒙軍の行動に痛撃を与えるべし。不言実行は伝統である」

■第5章 七月

…参謀本部は、関東軍の国境侵犯の爆撃計画を採用しないと厳命した。

「隠忍すべく且隠忍し得るものと考える」

■第6章 八月

…歩兵連隊長須美信一郎大佐はいった。

「部隊は現在の陣地で最後を遂げる考えで、軍旗の処置も決めています」

■第7章 万骨枯る

…死屍累々の旧戦場をまわりながら、生き残った兵たちはだれもが思った。

「ああ、みんな死んでしまったなあ」

■あとがき

■参考文献

■解説 土門周平

第二次大戦勃発前に発生した、満蒙国境ノモンハンでの悲劇… 『指揮官と参謀―コンビの研究』に収録されていた『服部卓四郎と辻政信』にも紹介されていましたが、概要程度しか知らなかったので、本書を読んで日本軍だけで2万人近い多大な犠牲(戦死、戦傷、戦病、行方不明等)があったことを改めて知りました。

指揮官や参謀の誤った判断により、多くの犠牲が出した悪例ですが、、、

二面戦争を回避したいという「ヒトラー」と「スターリン」の思惑が一致し、ドイツはイギリス、フランスとの戦いに集中、ソ連は日本、満州との戦いに集中できる環境が整った時期と重なってしまった不幸なタイミングだったようですね。

それにしてもなぁ、、、

統帥権を無視して暴走する関東軍(特に「服部卓四郎」と「辻政信」)の判断には憤りを感じますが、それを知りながら阻止できなかった(しなかった)参謀本部の無責任さには憤りを通り越して、呆れてしまいます。

そして、最も不幸なのは犠牲になった現場第一線の将兵たちですよねぇ… ソ連側の司令官「ゲオルギー・ジューコフ中将」が戦後に「スターリン」の質問に答えたという、

「日本軍の下士官は頑強で勇敢であり、

青年将校は狂信的な頑強さで戦うが、

高級将校は無能である」

という言葉が全てを物語っている感じがしますね。

日露戦争に勝利したことが、精神力で敵に打ち勝つことができるという幻影を日本陸軍に植えつけてしまったのかもしれませんが、、、

作戦立案における無計画、無智、驕慢、横暴、無責任な体質や、保身と昇進と功名と勲章が誇りであることしか学んでこなかったことが、この結果を生んだのかもしれません。

こんなことって、現代の企業でもありそうなことですよねぇ、、、

競争社会を生き抜くための教訓になる出来事ですね。

Posted by ブクログ

第二次世界大戦に進む前の、世界、日本の情勢が、わかりやすくまとめられていて、大戦前の複雑な情勢にも関わらず、理解しやすくて、面白かった。大国の様々な思惑が錯綜して、大きな戦争に進展したんだなと思った。

この本には、多くの教訓が記されていると思う。

日露戦争での成功体験が尾をひいて、時代遅れな技術、戦術を使っていたこと、撤退することは臆病者と判断され、イキリ散らかすことが評価されるという組織だったということ、また失敗を反省できないということ。なんか、現代の精神論大好きな組織にもありそう。こうはなりたくないものである。

Posted by ブクログ

著者の陸軍、特に辻政信に対する怒りを強く感じることができる内容であった。

ただ、同じ立場、同じ時にいたとして、私たちは彼らより適切な判断を下せるのか、と考えると多分無理だろう。

仕事をしていても、情報が足りず分析も充分でないまま、なんらかの判断を下し、まずやってみよう、としてしまうことは多々ある。理屈をこねくりまわすよりも行動するほうがリーダーとして認められることもあるだろう。ここで描かれる陸軍の面々についていってしまうことは少なくないのでは。大勢の人の命がかかっている戦争とは責任の重さは比べ物にならないが、、

Posted by ブクログ

天声人語に感化されて,初めての半藤一利。一体どれだけの資料にあたってるんだと思う。情報を与えられても評価する力が無いので,端々で評価を加えてもらえるのも有難い。

他の本も読まなきゃだ。

Posted by ブクログ

ノモンハンのことはあまり知らなかった。

これほどまでに残酷な紛争だったとは。

(残酷とはもちろん、戦場でのことではない)

辻服部地獄にいてくれなければ困る。

もう少しノモンハンのことをよく知りたいような気がする。

でも知ったら知ったでやるせなさに耐えきれないかも。

Posted by ブクログ

本屋でたまたま見かけて衝動買い。いわゆる「ノモンハン事件」を当時のドイツやソ連の外交状況などの国際関係も踏まえつつドキュメンタリー風にまとめた小説。一次資料を多く引用されていて、学ぶところの多い一冊だった。巻末の解説も執筆動機などに言及していて、非常に興味深いものだった。読んでいくうちに、当時の日本軍による太平洋戦争にも見られた調査不足・根拠ゼロの希望的観測に基づいた無茶な作戦計画が、ここでもなされているのがわかってやるせなくなってくる。全体的に抑制の効いた文章だが、行間から同じように感じておられただろう著者の怒りや悲しみが伝わってきた。

Posted by ブクログ

決定的に道を誤った事件。

冷静な考えもあった一方で、どうしようもなく流されることとなったのはなぜか、各国の思惑の中で、日本はどのような決定をし、又は決定をしなかったのか。

Posted by ブクログ

ノモンハン事件。満州国とソ連との国境をめぐって日本とソ連が対立し、軍事紛争に発展した事件だ。一応「事件」と呼ばれているが、双方で数万の死傷者を出し、規模を考えれば、「戦争」だ。

で、このノモンハン事件、日本軍の暴走と楽観主義、無責任さを象徴する出来事だった。敵の兵力も戦場の地形もろくな調査をせず、味方の補給路も考えず、戦車の数も不十分、頼りは大和魂を持った兵士たちだけで関東軍は戦闘に突入する。それで、短期勝利は間違いないと結論を出す関東軍参謀たち。そんな関東軍の無茶振りを根拠なく、しぶしぶ受け入れる国内陸軍。暴走する現場とそれを止められない中央という関係が改善されることなく、日本は敗戦へ突っ走る。そんなお粗末組織の日本軍を著者は冷たい目線で、これでもかと批判する。とくに辻政信をはじめとする参謀については、個人的嫌悪感もあり、ボロクソな評価だ。

結局、ソ連のスターリンが対ドイツ交渉を優先させたため、ソ連軍はノモンハンでは無理することなく、日本と和平交渉を締結する。もし、このままソ連軍が突き進んでいれば、アメリカとの太平洋戦争ではなく、ソ連との日本海戦争が起こっていただろう。しかし、和平によるソ連撤退を自らの奮闘によるものだと勘違いしてしまった日本軍は、ノモンハン事件から何も得ず、参謀も責任を取ることもなかった。

Posted by ブクログ

この戦争には明確な勝利点がない。広大な荒野にソ連軍と関東軍がそれぞれ国境線を主張する。はっきりいって国境線が5キロ10キロずれたとしても景色は変わらない。都市があるわけでも資源があるわけでもない。そんなところで、国境を犯したとして大本営の戦線不拡大の方針を無視して戦争を始める関東軍は無謀の一言に尽きる。とくに傲慢なのが参謀の辻正信だ。

『一挙に攻勢に出ればソ連兵は軟弱だからすぐに退却する』という相手を舐めきった認識のもと(陸軍の中では日露戦争以来のロシア兵に対する常識的な認識らしい)戦争をしたくてしょうがなく、挑発を繰り返した感じだ。おそらく辻の頭の中にはソ連軍との陣地争いに勝つことしたかなく、この局地戦がソ連との全面戦争に突入する極めて危険なことという認識が欠如している。辻の論理は簡単だ。『やられる前にやる。やられたからやり返す』

しかし、前線においてはある意味こういう威勢がいいだけの指揮官はいてもいいと思う。問題なのは大本営が、前線をコントロールできなかったことだ。それというのも大本営の内部でも意見の統一が出来ず、断固たる処分を下せなかったからだ。

関東軍も関東軍なら、大本営も大本営だ。責任は双方に課せられる。

それでも第一次のノモンハン事件では、関東軍は健闘する。ソ連軍戦車に対して火炎瓶で対抗する。無謀に思えるが、このころの戦車は火砲を打ちまくると車体が熱くなり、火炎瓶でも熱によって炎が広がり、操縦士のいる車体内部まで燃えたらしい。それによってかなりの戦車を無力化した。そして航空戦力でも日本軍の戦闘機や操縦士のほうが優秀だった。だから、まあ一進一退の攻防だったと言えなくもない。

でも第二次になると日本側の被害が次第に甚大になっていく。長くなるので省くが、ソ連軍の陣地はまさに鉄壁で、関東軍の装備では破ることはできない。

ソ連が深入りしなかったのはナチスドイツの動向が一番の気がかりだったためで、東西二方面で戦火を交えたくなかったことが大きい。

ただ従来言われてきたように『日本軍の惨敗』と言うのは当らない。ソ連の被害も甚大だった。

目的も明確な勝利点もなかったという点において、「惨敗」というより、「無駄死に」という言葉のほうが当ると思う。兵隊をただの駒と捉える非情な昭和陸軍の体質が表出した先鞭かもしれない。

Posted by ブクログ

巨大な悪(ヒトラー、スターリン)に翻弄される世界政治。

その中では悪の権化である辻政信も、小さな悪にしか見えない。

満州事変を成功させた石原莞爾と比べて、何たる劣化か。

人間が歴史を動かし、その歴史を動かす人間が邪悪であるという二十世紀の皮肉。

日本陸軍という組織の、脆さ•いびつさが徹底的に描かれる。

組織を引っ張る人間の底の浅さ。

そのアホな命令下、必死に戦い死んでいった戦士の哀れ。

Posted by ブクログ

割りと第二次世界大戦系すきなのでいけると思ってましたが、かなりしんどいです。

ノモンハン事件の詳細を事細かに知りたい人は必読!ですが、詳しすぎてなかなか時が進んでいかない。

前に読んだ「失敗の本質」のノモンハン特化版みたいな感じですかね。

歴史の解釈は多岐に渡れど、とりあえず作者さんが作戦課のエリート気取りと関東軍の辻ってポンコツが暴走したせいで負けたと思ってる、ということは伝わりました。

現代社会、というか会社において本社(大本営)と現場(関東軍)に置き換えて読んでるとなんかしっくりきました。

何事も三現主義、ですかねw

Posted by ブクログ

実に細かい史実を元にノモンハン事件を描いている。全く無知だったが当時の背景や人間模様、何故この事件が起こったのか、よくわかった。

上層部の一部の傲慢な人間の為に何万人の命が簡単に失われた現実は、とても衝撃的で、また怒りの感情が湧いてきた。

Posted by ブクログ

帝国陸軍はノモンハン事件をソ連軍との最初の近代戦争としての総括が出来なかった。

そのため日本太平洋戦争でも同じ過ちを繰り返した。

いずれの戦争も辻と服部という参謀が主導したということは2つの戦いの結果とは無関係ではないだろう!

Posted by ブクログ

第二次世界大戦の遠因にもなったノモンハン事件についてのドキュメント。

権限の委譲のいきすぎで結果的に関東軍の独断専行を招き、それに誰もすずをつけることができずに崩壊にむかっていったプロセスの第一幕がこの事件。

しかもこの主要な幹部はだれも更迭されてないところに闇がある。

当時の参謀本部は関東軍に及び腰。その原因はいきすぎた権限委譲の元気の良すぎる青年将校を現地におくりすぎたことが原因ではなかろうか。

その結果「関東軍に「案」を示しただけで、あとは研究にまかせた。つまり示達できなかった。参謀本部は真の統帥を放棄して虚位を誇る態度のみつづけていた、」というような事態がうまれ次第に統制がきかなくなっていく。

そして辻政信のような怪物がうまれる。

当時の参謀にいたのちの山下大将は辻のことを

「中佐、第一戦より帰り、私見を述べ、色々の言ありしという。此男、矢張り我意強く、小才に長じ、所謂こすき男にして、国家の大をなすに足らざる小人なり。使用上注意すべき男なり」

と述べている。

権限委譲をして登用するときには、とにかく我意が強すぎて能力のある人材ほど気をつけろということであろう。

むしろ当時の日本軍は、我意の強さがむしろ積極果敢な姿勢と評されていた。

Posted by ブクログ

ノモンハンについて知ったのは、大学1年の夏。

当時、「ねじまき鳥クロニクル」を読んでいて、その中にノモンハンについての記述があったのを覚えている。

そこに書かれていたノモンハンは、戦闘全体のことではなく、個人的な体験、一人の登場人物の回想を通じて伝わる戦争の悲惨さであった。しかし本書は違う。

ノモンハンでの戦闘になるまでの過程、ドイツ・ソ連の動きが同時的に描かれており、その全容が一から説明されている。想像力を掻き立てる小説的な描き方ではないが、戦闘の悲惨さが俯瞰的に描かれているが故にわかることがある。それは逆説的ではあるが、そう描かれていることで陸軍兵一人ひとりの生きざまに限りがなくなるということだ。「ねじまき鳥」で描かれたのはフィクションであるという前提の一方で、極めて高い可能性で現実にあるものだという確信を生む読書体験になった。