無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!

無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!

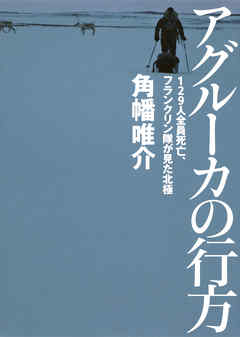

デビュー作『空白の五マイル チベット、世界最大のツアンポー峡谷に挑む』で2010年第8回開高健ノンフィクション賞、2011年第42回大宅壮一ノンフィクション賞、2011年第1回梅棹忠夫・山と探検文学賞を受賞し、『雪男は向こうからやって来た』で2012年第31回新田次郎文学賞を受賞した若き冒険作家の最新作! 今なお命の瀬戸際まで人間を追いつめる酷寒の北極圏。19世紀、地図なき世界と戦い、還らなかった人々を追う、壮絶な1600キロ徒歩行! 人間の生と死をめぐる力強い物語!

...続きを読む※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。

※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。