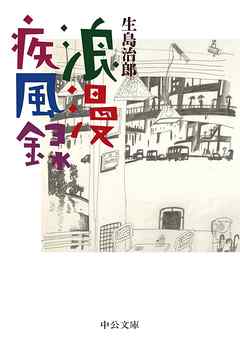

あらすじ

二十三歳の越路玄一郎が入社したのは、個性派揃いの梁山泊のような出版社だった。部長の田村隆一に仕事を叩きこまれ、都筑道夫の後を受けて『EQMM』編集長を務め、そして作家に。一九五六年~六四年の疾風怒濤の編集者時代と戦後ミステリの草創期を活写する、ハードボイルド作家の自伝的長篇小説。

〈巻末エッセイ〉河合 靖/〈解説〉郷原 宏

■目次

地獄へようこそ/悪戦苦闘/汗みどろの日々/粋で貧乏で/色やら恋やら/走り出す人々/ミステリ戦国時代/さらば編集者/あとがき

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

早川書房に入社してから、辞めて長編小説を書くようになるまでのことが書かれている。1956年から65年まで。昭和30年代だ。

時代はEQMM(エラリー・クイーンズ・ミステリ・マガジン)やポケミス。生島がEQMMの編集長になるのは26歳。彼も、まわりも、若く、パワーがあって、がむしゃらに新境地を拓いてゆくあたりが、おもしろい。自分たちが時代を創ってゆく。

師(and also反面教師)と仰ぐ田村隆一。田村の下訳の誘いや訳文の添削がおもしろい。社長の早川清。うるさいことを言う「町工場の社長」のよう。細かいところは細かい、しかし割り切りがいい、人情はある、悪意はない。信頼するに足るとわかると、すべて任せてくれる。

本文は三人称(越路玄一郎)で書かれている。あとがきに「自分を客観視できる」からと説明しているが、一人称で問題なかったようにも思う。そのほうがストレートでよかったかも。

Posted by ブクログ

1956年、『エラリイ・クイーンズ・ミステリ・マガジン』日本版(EQMM)創刊準備が進んでいた早川書房に入社、編集者として『EQMM』を支えた生島治郎の自伝的な小説。当時早川書房の出版部長だった詩人・田村隆一の悠揚迫らざる立ち居振る舞いや、都筑道夫や福島正実、常盤新平ら同僚との日々、結城昌治、佐野洋、陳舜臣ら担当作家との共闘のありよう、小松左京や半村良のデビュー当時のエピソードなど、生き生きとした筆致で飽きさせない。一気に読み終えてしまった。

光文社の『EQ』がこの雑誌の後継誌だったとは知らなかった(恥ずかしい)。勉強になった。

早川書房で生島が活躍した1950年代後半~1960年代は戦後日本のミステリとSFの草創期・発展期だった。松本清張の登場がミステリ業界の「中の人」にどれだけのインパクトを与えたか、海外のミステリ作家の動向が同時代の日本の作家たちにどんな影響を与えていたかなど、重要な観点が目白押し。ライバル誌だった『ヒッチコック・マガジン』の編集長・小林信彦と生島が大学時代の同級生だったとは、ほんとうに驚いた。

Posted by ブクログ

田村隆一に仕事を叩きこまれ、都築道夫の後を受けて『EQMM』編集長を務め、そして作家になり…。戦後ミステリの草創期を活写する、ハードボイルド作家の自伝的長篇小説。

Posted by ブクログ

疾走感あふれる「ほぼ自伝小説」。

昭和31年に早川書房に入社して編集者として成長し、昭和39年に退職して処女作を上梓するまでを描いた成長物語。

ただ、著者自身の歩みを描いていると同時に、日本推理小説界の発展期を描いているので自伝なのに群像劇になっている。

入社試験で面接官を務め、上司となった田村隆一の謎に大物感あふれるエピソードの数々でいきなり読者はつかまれる。

「作家が行くといえばとことんついていくのが編集者だ」と言って江戸川乱歩に引き連れられて飲み歩くが、最後にはくたびれた乱歩がタクシーに飛び乗って逃げ出すのを怒鳴りながら追いかけるとか。

佐藤春夫の重鎮エピソードも面白い。そのほか、この時代にデビューした世代の作家たちがぞろぞろ登場するので、楽しめる要素はほかにもある。

なお、冒頭に「ほぼ自伝小説」と書いたのは、登場人物たちは本名なのに、著者自身に仮名を割り当てているからだ。

「だが、私はこういう小説を書きたかったのです」と振り切ってしまうところは、編集者というよりは作家の考え方だと思う。この一文で著者自身の作家への転身という選択が正しかったことを表していると思った。

Posted by ブクログ

二十三歳の越路玄一郎が入社したのは、個性派揃いの梁山泊のような出版社だった。部長の田村隆一に仕事を叩きこまれ、都筑道夫の後を受けて『EQMM』編集長を務め、そして作家に。一九五六年~六四年の疾風怒涛の編集者時代と戦後ミステリの草創期を活写する、ハードボイルド作家の自伝的長篇小説。

文庫で読んで以来、24年ぶりに再読。次作の「星になれるか」は未読なので、楽しみ。

Posted by ブクログ

本書を読むことにしたのは、断片的にはいろいろなところで取り上げられていた、戦後海外ミステリーの紹介の役割を果たした、EQMMの創刊から初期にかけての状況を知りたいと思ったからである。

その期待はある程度満たされたが、本書は何よりも著者の、あまり期待もなく入った新入社員時代から、編集の面白さに目覚め、遂には自らが書く側に回るという、青年時代を描いた半自伝小説であり、教養小説でもある。そしてまた、戦後ミステリーの草創期の熱さが伝わってくる。

田村隆一、都筑道夫、常盤新平、小泉喜美子、開高健、結城昌治、佐野洋といった錚々たるメンバーが出てきて、ハチャメチャなエピソードが次から次に出てくるし、当時の早川書房の状況には、しんみりとする。

また、翻訳業界における下訳のことも良く分かった。