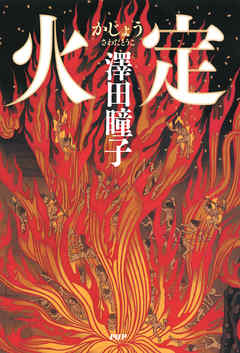

あらすじ

パンデミックによって浮かび上がる、人間の光と闇。これほどの絶望に、人は立ち向かえるのか。時は天平、若き官人である蜂田名代は、光明皇后の兄・藤原四子(武智麻呂、房前、宇合、麻呂)によって設立された施薬院の仕事に嫌気が差していた。ある日、同輩に連れられて出かけた新羅到来物の市で、房前の家令・猪名部諸男に出会う。施薬院への悪態をつき、医師への憎しみをあらわにする諸男に対して反感を持つ名代だったが、高熱に倒れた遣新羅使の男の面倒をみると連れ帰った行為に興味も抱く。そんな中、施薬院では、ひどい高熱が数日続いたあと、突如熱が下がるという不思議な病が次々と発生。医師である綱手は首をかしげるが、施薬院から早く逃げ出したい名代は気にも留めない。だが、それこそが都を阿鼻叫喚の事態へと陥らせた、“疫神”豌豆瘡(天然痘)の前兆だったのだ。病の蔓延を食い止めようとする医師たちと、偽りの神を祀り上げて混乱に乗じる者たち――。疫病の流行、政治・医療不信、偽神による詐欺……絶望的な状況で露わになる人間の「業」を圧倒的筆力で描き切った歴史長編。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

澤田瞳子は聖武天皇の時代が好きなのかしら。

この本もまた、天平の世の庶民の暮らしを描くものだった。

奈良の都を突如襲った不思議な病。

高熱を発し、一度熱が下がった後に全身に疱瘡が広がり、亡くなる人達が次々と発生。

治療法もわからないなか、全身全霊を賭けて患者を診て世話をする施薬院の人々。

施薬院というのは、光明皇后の声で作られた令外官(りょうげのかん)。

つまり私設の病院であり、主人公である名代は、出世から外されたその処遇に不満を持ち、そのうち施薬院から逃げ出すことを考えている。

しかし、あっという間に都中に広まった業病を見て、寝る間も惜しんで患者の世話をする人たちを見て、名代は徐々に医者とは、生きるとは、命とはと考えるのだった。

とにかく疫神(天然痘)の描写が壮絶。

もともとは遣新羅使(遣唐使の新羅版)が持ち帰った病ということで、持ち帰った側の自責の念の強さにも圧倒されたが、「異国から来た病なのだから、異国人を殺せ!」というヘイト行動も、歯止めがきかなくて恐ろしい。

つい出版年を調べてしまったが、これ、コロナの前に書かれた作品なのだ。

施薬院とともに作られた悲田院。

親のない子どもたちを養育する施設なのだが、ここの子どもたちが疫神にかかってしまったため、蔵の中に隔離される。

もう救えないのがわかっていて、他に広めないように、と隔離するのだ。

これもまたコロナの時に行われたことではあるが、子どもたちが隔離されることによって余計にその非情、しかし他にどうしようもない、必要な策に胸がふさがれる。

名代の周囲の人たちも、自分だけは助かろうと、さっさと財産を処分して姿を隠す者がいたり、普段は子どもたちの面倒を見ていたのに、疫神の看病はできないと逃げる人がいたりと様々。

名代と同程度に重要なのが、冤罪で投獄された、元医師の諸男(もろお)。

奈良時代の、不衛生で人権意識のかけらもない牢獄で、人を恨み世を呪い諸男は、まじない札に効力がないことは百も承知で、お札売りという詐欺にまで手を染める。

医者にかかれば助かったかもしれない命を、むざむざ喪わせる行為なのに。

奈良時代という、身分制度にしっかり縛り付けられた社会で、弱者と言われる人たちが支え合い反目し合い、命を救い命を奪う。

閉塞感が増していく作品を読んでいるなかで、最終章のタイトル「慈雨」が支えだった。

喪われた命はあまりに多いが、それでも希望の持てる終わり方だった。

Posted by ブクログ

厚い…重そう….読めるかな…

が第一印象。

でも、読み始めたら止まらなくなりました。

コロナを経験した時代に読むと、すごく、すごく、重く、深く感じることがありますね。

「人間、死ねばそれまでだ、と思っていた。だからこそ、せめて生きているうちに、自分たちは何か為すべきことを見つけねばならぬのだと考えていた。しかしながら病に侵され、無惨な死に遂げた人々の記憶は、後の世に語り継がれ、やがてまた別の人々の命を救う。ならば死とは、ただの終わりではない。むしろ死があればこそなお、この世の人々は次なる生を得るのではないか。」

「ようやく分かった。医者とは、病を癒し、ただ死の淵から引き戻すだけの仕事ではない。病人の死に意味を与え、彼らの苦しみを、無念を、後の世まで語り継ぐために、彼らは存在するのだ。」

すごくないですか…?

Posted by ブクログ

時は天平。

藤原四兄弟をはじめ、寧楽の人々を死に至らしめた、天然痘が蔓延。

感染を食い止めようと、寝食を忘れ、治療に当たる医師たち。

噂に翻弄され、怪しげなお札を買い求める民。

混乱に乗じて、偽物のお札を高値で売りつける輩。

「天平のパンデミック」を舞台に、人間の業を見事に描いた作品。

見応えのある一冊だった。

Posted by ブクログ

面白かった。

コロナ終息後に読んだので、余計に今の現代と重なるところを感じた。

疫病が蔓延して救いを求めるのに、札にすがり、いわれなき原因をつくり責め立てる。

人はみないずれ死に、土に還る。

どれだけ悶えてもあと百年もすれば、それを知る人もいなくなる。

今、この時を必死に生きる。

やりきれなさから、人を恨んだり間違ったことをしてしまうこともあるが、人の為に尽くせることってすごいなと思った。

Posted by ブクログ

時は天平9年、藤原光明子によって設立された施薬院で働く名代(なしろ)は、有能だがきつい上司の広道に辟易し、頑張っても庶民の相手ばかりで出世の道のない職場に嫌気がさしていた。そんな中、新羅から戻った帰国団員に発熱が見られ、次第に京の町は裳瘡(天然痘)による地獄絵図の様相を呈すようになる。病魔が蔓延る都ではあやしいお札や宗教、異国のものの排斥など様々な思惑が織り交ざり、出世という観念からしか考えられていなかった名代の気持ちも人々(施薬院で孤軍奮闘する綱手(民間の医者で出世しない)、まじめな役人の真公、出所不明だが仕事のできる謎の女性絹代、医師の家系ではないが実力で従医になったが謀られて罪人となり囚人生活で底辺を味わった諸男(恩赦で牢を出て、獄中での知的行動により藤原房前家に使える)と獄中で知り合った宇須、虫麻呂。施薬院の隣にある悲田院の子どもたちとそれを見守る隆英。)と関わりながら変化していく。

名代と諸男の二人が天然痘の悲惨な状況下で心境を変化させていくところ、天然痘が収まっていくまでの人々の頑張りや思い、治療法の判明していく様など、様々な角度から読みごたえがあって面白かった。個人的に難しい言葉の使い方や話の構成などが好みなので★5ですが、合わない人は多いかも。

難しいので高校生くらいから。死骸の表現がかなりグロテスクなので、知的に大丈夫でも中学生以上がいいと思います。

Posted by ブクログ

今のコロナ禍を予知していたかのような小説。人は自分が理解できないものを恐れ、見えない敵を作り暴走する。作中の人名や役職など、最初は読み方が難しく戸惑うが、慣れてくると先が気になり、あっという間に読み進められた。病状や死骸の描写はかなりエグい表現だが、解説を読んで少し理解できたように思う。別の作品も読んでみたい。

Posted by ブクログ

奈良の平城京で起こったパンデミックの物語。

新羅から帰ってきた使節の一人が発熱した。その後、亰では次々と病に倒れる者が続出する。発熱し、数日経つと一時的に熱が下がる。治ったかと思いきや、全身に豆粒のような発疹に覆われるのだった。

本作は蜂田名代(はちだのなしろ)と猪名部諸男(いなべのもろお)という二人の人物の視点で物語が進んでゆく。

名代は役人になれたものの施薬院勤務を命じられて不満を抱えている。諸男は宮廷で薬の調合の仕事をしていたが無実の罪を被せられ、この世の全てを恨んでいる。

屈託を抱えた二人の前に、裳瘡(天然痘)という恐ろしい病が現れた。

施薬院にいる名代は、裳瘡で苦しむ民を少しでも救おうと奮闘する人たちと、内心反発を抱きながらも共に戦う。諸男は、獄中で知り合った者達と怪しげなまじない札を売り始める。

1980年にやっと根絶宣言がされた天然痘。その猛威は身体だけでなく心までも蝕む。熱や発疹に苦しみながら死んでゆく人、まれに助かったとしても、発疹の痕が残り絶望する人。病の恐ろしさに詐欺まがいのものを信じる人、デマに踊らされ暴徒化する人。そんな人間の醜さを、名代と諸男二人の視点から残酷なほどに描かれている。

本作ではとにかく人が死に、遺体が腐る。その描写も容赦なくされている。グロと言ってしまえばそれまでだが、少し前まで元気に過ごしていた人たちが、病であっという間に命を奪われ、腐った骸となって蝿がたかる様は人の命はなんと儚いものなのかと泣けた。

これは千年以上前の天平時代の物語である。現代は医療技術やその他いろいろな技術発展により、当時より生活はかなり良くなったけど、人間の根源は基本的にあまり変わっていないと思う。

感染症に脅かされている今だからこそ読んでおきたい一冊。

Posted by ブクログ

天然痘が猛威をふるい、多くの人々が病に伏し、亡くなっていく。なのに、治療法が見つからない。そのような状況下、寧楽の都はパニックに陥っていく。

そして、偽りの神を信じた人々が、そそのかされ、略奪し、外国人の命を奪っていく。

でも、そのような中にあっても、理性を失わず、医者として人のために尽くす綱手の生き方、考え方に深い感動を覚える。

本の最後に書かれていた「彼岸よりの慈雨」という言葉が心に残っています。

この本で描写されていたことは、「神も仏もいるものか」って思っても仕方のないような状況。

でも、「彼岸よりの慈雨ではあるまいか」と主人公が呟いたように、慈しむ神は確かにいるのだと、この本を読み終わって、思います。

Posted by ブクログ

友人に「絶対に好きだと思う」とオススメされた本。

めちゃくちゃおもしろかった!

天平の時代

栄華を極めた藤原四兄弟をもおののかせ、

都の京都をはじめ、日本国中を揺るがせた天然痘

その病と闘った医師、

疫病の恐ろしさから混乱する人々

さらにその恐怖に乗じて国内を騒がそうとする人々

死に至る病に対面した時、不条理な死に取りつかれた時、愛する人を成すすべもなく奪われた時、人はその死に何を思うのか?そして病気から救えなかった人々への医師たちの葛藤と思い…

コロナ禍で混乱する現代にも通じる作品

今だからこそ読みたい作品!!

天然痘を恐れ隠遁生活を送る比羅夫の

「お気を付けくだされよ。疫病の流行は時に、人の身体ばかりか心まで蝕みまする。」

という言葉が胸に刺さる!

今も昔も人は変わらんの~。

と、ここまで書いておいてなんだけど

内容はかなりヘビーかと思うかもしれませんが

著者の澤田さんの文章がものすごく上手くて、かなり悲惨な状況でも、まるで絵巻物を見ているような、残酷な美しさのような、それでいてきらめきのような光を感じる作品でした。

すごい作家さんだ~!

Posted by ブクログ

奈良時代の疫病大流行。単なる知識だけだったが、この物語のお陰でそこに生きる人々を想像することができた。

現代よりもずっと未知のことが多い時代。疫病は計り知れないほどの恐怖だっただろう。何かにすがりたいのも当然。でも、そんな人間の姿は疫病と同じくらい怖い。

Posted by ブクログ

描写がグロテスクで、読み進めるのがきついと感じるほど。ただ、コロナ後の今なら、これは少しも大袈裟ではないのだと、残念ながら思えてしまう。

病気も悲惨だが、人の世界そのものが醜悪で、それでもそこで生きていく、生きていかなければならない、その姿が、きれいごとではなく描かれていた。この作品の舞台は奈良時代だが、いつの時代も人類はこうやって生きてきて、そして今もこれからも、どうにかこうにか生きのびていくのか、いけるのか、時代を超えた重い内容で、読み終わってもきつさが残った。最後に描かれた登場人物の強さは、救いにつながるのだろうか。

Posted by ブクログ

頼れない国

感染病、パンデミックに対する藤原時代の官民の動き。現代と変わらず、国を司る医事薬事等は病人から退避、健闘するのは庶民の医者と看護する下働き者だけ。現代で風で言うならば国から補助金をもらっている医療機関はほんの一部が治療するだけで、国民が頼れるのは民間の医者と看護婦だけだ。さらに最終的な感染病に対する処方箋は「自己予防対策」しかないと言うことだ。

出自、コネで出世、後は競合他者を排除すれば例え学がなくとも頂点に立てるのが現代社会の出世の道だ。周りには生まれた時から大臣などと言われた輩もいるだろうが果ては中身の無い薄い出世欲しか無い人間になるだけとなる。 現代、政治家を見ているとまさに経験・専門知識が全くない輩が大臣級に上り詰めドタバタするだけで何も発信できない無策状態となっている、将来の日本は危うい、と感じているのは私だけだろうか。

Posted by ブクログ

奈良時代におこった天然痘のパンデミックを背景に、人の哀しい性や医療従事者の葛藤などを描いた作品。自分だけは助かろうと自己中心的になる人、混乱に乗じて一儲けしようとする人、デマや噂に翻弄されて理性を失う人など、色々な人が登場する。世界的なコロナ禍のいま読むと、似たような出来事が思い当ってリアルに思える。

名代(なしろ)と諸男(もろお)のダブル主人公という感じで、二人の視点から交互に語られるのが上手いと思った。

初めて読んだ作家さんだけど、他の作品も読んでみたいと思った。

Posted by ブクログ

奈良時代、天然痘。

病を持ち込んだと罪悪感に苛まれるもの、

流行を食い止めようと必死な医師、

流行に乗じて儲けよう、流言で混乱させようとするもの、

疫病への恐れ、不安、怒りから、混乱に巻き込まれ暴徒と化す民衆。

Posted by ブクログ

友人の薦めで読み始め、最初の数ページは用語がなかなか頭に入ってこなくて、読み進める自信がなかったけど、段々読みやすくなり、一気に読んでしまいました。

とにかく奈良時代、千年以上、気の遠くなるような昔の話です。

どの程度、このお話がリアルなのかなんて、わかりようもない。

お話として面白かったのでよしです。

ちょっと「火定」は言い過ぎじゃないかと思ったけど。

Posted by ブクログ

2015年に雑誌連載された作品らしいがテーマは実にタイムリー。

裳瘡(天然痘)が大流行し夥しい人々が亡くなりパニックに陥っていく寧楽(なら)の都を、施薬院で働く蜂田名代(はちだのなしろ)と冤罪により投獄されたことにより世を怨む元侍医の猪名部諸男(いなべのもろお)の視点を通して描く。

『病とは恐ろしいものだ、と名代は思う。それは人を病ませ、命を奪うばかりではない。人と人の縁や信頼、理性すら破壊し、遂には人の世の秩序までも、いとも簡単に打ち砕いてしまう』

正に今のご時世を表現している。時代が移り変わり医学や科学、技術の進歩があり手段は変わっても人の心の不安定さは変わらないのか。

出世コースから外れた施薬院での仕事から逃げ出したいということばかり考えていた名代が裳瘡で苦しみ手当ての甲斐なく次々死んでいく有り様に少しずつ考えを変えるのに対し、諸男は獄中で知り合った宇須らと共にまじない札を売りさばき人々を煽り立てていく。

数えきれない犠牲の中で何とか治療法を見出だそうと最前線で闘う施薬院の人々に対し、裳瘡の感染から逃れようと都を離れ者や引きこもる者、まじない札などの怪しげな物が効くと人々を騙し、次には裳瘡は異国から来たのだから異国人を襲えと煽り立てる。そして扇動に乗った人々がついに暴動を起こす。

そして政は全くの機能不全に陥り、貴族や官人たちは身を守ることだけに必死になっている。

正に今、世界中で起きているパニックや終わりのない闘いを見ているようだった。

しかし施薬院の人々も決して命知らずではなく、死ぬのが怖いとパニックになる者もいる。一方で裳瘡に感染してしまった孤児院の子どもたちと共に世話役として敢えて自ら隔離する僧もいる。

名代や諸男が裳瘡に襲われる都を見てそれぞれが思い変わっていく様はベタではあるが良かった。

諸男の冤罪や名代が感じていた中央官庁への気後れの顛末も裳瘡終結への希望にも上手く繋がっていた。

これほどの犠牲と混乱の先に見えた景色と同じものが、近い将来現実にもあれば良いのだが。

Posted by ブクログ

平城京を襲う天然痘の発生から収束までを2つの目線から描いた物語。1,300年前の話なのに今と同じ現象が起きていたという点は学術的にも歴史的にも面白い。また、名代・師男の「医師」という職業に対する認識の変化や成長が、グロテスクで地獄絵図の環境下で爽やかに描かれている。

★現代との共通点

①変な噂やデマが流行る。

→物語では黄虫信仰、現代ではトイレットペーパー騒動やライオン脱走など。

②誰かが隠すことでパンデミックに繋がる。

→物語では新羅からの使節が隠したせいで一気に広がった。

③恐怖に駆られた異常行為

→物語では異国人の排除、現代でも国際政争に走りがち。

Posted by ブクログ

ある歴史番組で解説されていた澤田瞳子さんをみて、読んでみようと思いました

まさに天平のパンデミック!

未知の病気に人々は怪しげな神を祀ったり、病気を持ち込んだ異国の民を集団で襲ったり、コロナの時のように世間はパニックに。遥か昔にも同じようなことが起き、人と人が信じられなくなる

恐ろしいことだ

医者として如何に唾棄すべき相手であろうとも、病に臥した者には憎悪を解き、その病を癒すことに力を尽くさねばならぬ。医師とは何か、治療とは看病とは

コロナ禍を経て、読むべき一冊だと思いました

Posted by ブクログ

何ものかわからない流行り病とたたかう人々の様は、コロナ禍が想起された。

混乱の犠牲になった密翳や、

裳瘡に罹った多伎児や悲田院の太魚、黒丑、白丑ら子供達のシーンは哀しかった。

Posted by ブクログ

P.404

医者とは、病を癒し、ただ死の淵から引き戻すだけの仕事ではない。病人の死に意味を与え、彼らの苦しみを、無念を、後の世まで語り継ぐために、彼らは存在するのだ。

ふぅん。死んでいったものたちは、犠牲になったものたちは、残されたものたちは、意味を与えてもらってそれで少しでも救われるのか、、、。

隆英どのは、こどもたちの死に意味を与えてもらえたのかな。

なんだかなぁ。

コロナがはやり、パンデミックという言葉が浸透する以前に、このテーマを扱った小説ということで注目されたのかな?

Posted by ブクログ

歴史好きなので、手にとった本。

奈良時代の流行病について書かれた本です。

なにやら現代と通じるところもありますね。

人って、本質は変わらない?イロイロと考えさせられる内容でした。

Posted by ブクログ

感染症に関する小説を探してたどり着きました。それは、教科書にもでてくるお話。時は天平。奈良のみやこを疫病(天然痘)が襲う。藤原不比等の子供たち、藤原四兄弟までもが次々と亡くなったという、パンデミックが題材です。

天然痘に対し、施薬院の人たちは自分を危険に晒しても治療にあたります。一方で、自分の生い立ちから人を憎み、病気に苦しむ人を怪しげな護符で扇動し、施薬院を襲わせる人もいます。また、過去の冤罪から医師であることを放棄しながらも、やっぱり目の前の人を救ってしまう人もいます。

死に直面する中、人は生きる意味を問われます。さまざまな葛藤を真正面から力強く書きあげた作品です。

Posted by ブクログ

京内の病人収容、治療を行う施薬院に勤める名代と帝の侍医職を追われた諸男を中心に物語が展開する。

疫病が蔓延、市井の人々が薬を渇望しても、その値が吊り上げられる。そんな人々は「常世常虫」なる神を頼り、怪しげなまじない札を買い求める。

「責められるべきは京の衆ではない。まことは疫病の流行に迅速な手を打てぬ官ではないか」

「病とは恐ろしいものだ、と名代は思う。それは人を病ませ、命を奪うばかりではない、人と人との縁や信頼、理性をすら破壊し、遂には人の世の秩序までも、いとも簡単に打ち砕いてしまう。」

どの時代においても、繰り広げられる事象は同じだ。

Posted by ブクログ

天平年間、平城京における裳瘡(天然痘)の流行を扱った医療時代小説である。天然痘はウイルスが原因だ。古代何度もパンデミックが起きている。現代は根絶しているが、我々世代は何れかの肩に昔のワクチンの痕(あと)が必ず微かに残っている。しかし、古代は天然痘で生き残った者には一生痘痕面(あばたずら)がついて回った。

天平9年(737年)、京内の病人の収容・治療を行う公的施設、施薬院では、天然痘の発生から忽ち大パニックに陥る。いわゆる医療崩壊である。何しろまともな医師が1人しかいない。庶民は怪しげなまじない札を高価格で買い、フェクニュースに踊らされて外国人襲撃を始める。現代でも起こりそうな事を上手いこと時代小説に取り入れている。

澤田瞳子の小説は2冊目。2つとも、古代文献や最新考古学資料を読み込み、奈良の都の位置関係を我が庭のように描いているのには好感を持った。

その中で、施薬院での重労働に逃げ出そうとする若い看護人、立身出世の夢を陰謀で断たれた元医師、天然痘で生き残り病人を救うことに自分の存在意義を求める医師、世の中を悪弊を憎みながら、それを拡大させて都をパニックに陥れる元囚人、その他様々な人が入り乱れて、病の収束に向かってゆく。

ただ、最後までのめり込めなかった。上橋菜穂子「鹿の王 水底の橋」の厳密な医療描写を読んだばかりだったからか、同じウィルスパンデミックに晒されている今の私たちには違和感のある描写がある。確かに綱手医師は昔30年前の流行時に抗体免疫ができていると思う。諸男も一回できているだろう。しかし、その他の施薬院の若いスタッフは完全に「濃厚接触」をしている筈なのに、十数人全然感染していない。

未知の病に命を賭して治療に向かう医療スタッフを描くことで、人の生き方を問うストーリーには共感する。が、少し歌舞伎節のように、若いスタッフのはっとそれと気がつく過程がわざとすぎる気がする。これだと、直木賞は私はダメだな(←えらそー^_^;)。

なお、本書とは直接関係ないが、最近観た岡山県の『災害の記録』展で、天然痘ワクチン接種に貢献した緒方洪庵の弟子、難波医師の事を初めて知った。このような全国的には有名ではない医師の、命をかけた献身があって現在の医療体制があるし、今現在コロナ禍の下で同じ献身をしている医療従事者がいる事を想い、展示品説明を以下にそのまま転記する。

難波抱節著『散花新書』三冊

嘉永(1850年)3年

岡山藩の家老、日置氏の侍医で、御津郡金川で開業した難波りゅうげん(立と原+心)(号は抱節)は、緒方洪庵から牛痘苗を譲り受け、金川で3000名に種痘を行いました。しかし安政5年のコレラの大流行で治療にあたる中、みずからも感染して翌年に死去しました。『散花新書』は種痘について記した主著で、展示品は版行された原本からつくられた手写本です。

Posted by ブクログ

この世の地獄はどこにある。

天然痘の流行する奈良の都の様子を描いた作品。施薬院に配属された名代、濡れ衣で侍医から一時は罪人にまで身を落した諸男、この2人を軸に話が進んでいく。医師の道とは何なのか。絶望と恐怖の中でどのように生きるのか。それはいつの時代でも不変の問い。

効果のないまじないが流行し、それに大金を払う人が出たり、とにかく自分だけは助かりたいと、閉じこもって食料などは届けてもらったり、病は海外からもたらされたものだと、異国の人を攻撃したり、新型コロナウイルスの感染が拡大する今の様子と通じるところもある。

医師の姿に自分の答えを見つけた名代の独白がいい。全員を救うことはできず、人を救うことと自分の栄光をつい比べてしまう弱さもある。その弱さこそ、医師に必要なものだという。医学の道を志す人には、この物語が、名代の決心が、諸男の心が、どのように響くのだろう。