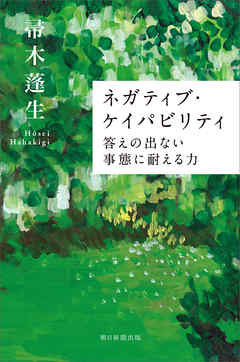

あらすじ

臨床40年の精神科医が、最も関心をもつネガティブ・ケイパビリティとは何か。せっかちに答えをもとめ、マニュアルに慣れた脳の弊害……教育、医療、介護でも注目されている、共感の成熟に寄り添う「負の力」について、初の著書。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

ネガティヴケイパビリティとは、容易に答えの出ない事態に耐えうる脳力。キーツが発見をし、精神科医のビオンが再発見し、発展させた。

教育や医療の現場ではポジティブケイパビリティ、つまり即時の問題解決能力が求められ、この事象はわたしの生活でも同じ。実際小学校中学校でも、質問と問いが二項対立にあり、その速度を求められる。またビジネスも同じように事象に対して、過去の経験やフレームワークから解決策を落とし込むことが推奨される。前提として、ビジネスは提供できるサービスの幅や品質などに制限があるため、すべての目の前の患者、目の前の人へ向き合い、一人一人に目を向け耳を貸すことは不可能は部分もあるかもしれないが、ただフレームワークに落とし込みすぎてしまい、それ以外の部分を見落とすないしは見ないようにしてしまっているのは確かに寛容ではない。本書においては、寛容や共感、まさに相手の心を読もうとする力であったり、相手の立場に立って考える力といったものが求められたりと本読んでみて、謙虚さであることの重要性っていうのを感じた。また世の中にはポジティブケイパビリティで解決できないことばかりであり、その際にはその問題に対して辛抱強く耐えることが求められる。

Posted by ブクログ

ネガティブケイパビリティという

すぐには解決できなくても

なんとか持ちこたえていける能力。

これは本当に大切な力だなぁと

よく理解できました

本の中では

このネガティブケイパビリティの力が

高い方々として

ジョン・キーツ

シェイクスピア

紫式部

といった歴史上の方々が紹介されているのですが

勉強不足の私は彼らのお名前は存じ上げているものの、その作品についてはあまり知らず…

それらを著者さんがわかりやすく

作品内容の紹介もしてくれていたり

その方の生涯も少し紹介してくださっているので

1冊を読んだというよりも

途中、「私、今、3冊くらい読んだ?」

…と、まるで各著書を読んだ気持ちになりました!

そして精神科医をされている

帚木さんの元を訪れた8人の受診者さんの

身の上話と、それに対してどんな対応になるのか

というお話への共感。

プラセボ効果

や

メディシンマン

についての説明もなるほど、、としか

言いようがないです

「意味付け」と「期待」があれば

脳は希望を見出して、影響を与えるのだということが沢山の実例で起きている。凄いことで…

そして書籍のおわりに締めくくられたお言葉。

精神科医として1番大切なのは親切だと。

親切こそが、共感への入口。

そして人間の最高の財産はEmpathy共感

娘たちのこれからの成長に際して

彼女たちの中に共感の力が育ってくれる様、

ネガティブケイパビリティをもって親として伴奏し続けたいなと思いました

本の締めくくり…には号泣してしまいました。

ルワンダ内乱後の孤児院にいた子どもが

アメリカの子どもからの寄付文具と共にあった

お手紙を読んでもらい、

それを胸に抱きしめて泣いたという姿…。

他の誰かが自分の事を思ってくれていると知ること。

それは世界中の人々が必要としていること。

本当にそう思います

共感の力があれば

戦争が起きるわけないし

人生も少し生きやすくなるはず

学び大き1冊でした。

本当に良書過ぎて…読めてよかったです

Posted by ブクログ

ケイパビリティというか、キャパビリティっていうと理解しやすい、

ネガティブに対する許容量って感じでしょうか。

著者は患者の話を聞くたび、してあげられることがない、という思いがあった。

できることは、

目薬(見て話を聞いてあげること

日薬(時間経過で状態が良くなることに期待する

ぐらいとのこと。

答えを決めずに、考え続ける、受け止め続ける、

哲学的な考えでもある。

メディシンマン

- 占い師と病魔退治の祈祷師

「精神療法科は医学教育を受けているものも、そうでいないものも、伝統的占い師の継承者と見なすことができる」

「現代精神医学の勝利は薬理の領域内のみである。社会的境遇の面では、伝統的治療師の方がよく実践している」

つまり、オカルティックなメディシンマンに、目薬では敗北しているということ。

山の向こうのキノコを取りに行かせるのは、そのキノコならきっと治るという思いにさせれるから。

日薬で自然治癒の可能性もある。

万が一亡くなられても、やることはしたと、残された家族の慰めになる

Posted by ブクログ

読んで、スッと心が楽になった。

「ネガティブ・ケイパビリティ」、なかなか説明しづらいけど、私の中では「寛容さ」という表現が最もしっくりくるかも。

寛容でいることは難しいけど、ちょっとでも心の間口を広げられれば、世界はもっと良くなるかも。

Posted by ブクログ

仕事上で、外的要因によって業務内容が変化し、不安や億劫さを感じていたときに、その対処のヒントを得ようと思い本書を手に取った。しかし、読み進めるうちに、本書が扱うネガティブケイパビリティは、仕事に限らず、もっと広い人間の在り方に関わる概念であることを知った。

この言葉自体は以前から聞いたことがあったが、原典は詩人キーツが詩作の苦しみの中から生み出したものであり、その170年後に精神分析医ビオンが医学的観点から再評価した概念であることを知り、背景の深さに驚いた。また、著者である精神科医が語る臨床現場や終末期医療における「答えの出ない事態」に直面する実例は、ネガティブケイパビリティの必要性を実感させるものだった。

自分自身を振り返ると、子育ての中で思い通りにいかない場面で、この概念の大切さを感じることがある。また、仕事においても、未知のことを未知のまま受け止められず、知っているふりや知った気になってしまうことで、かえって不安が増していくことがある。キーツが言う外界に対して開かれた詩人の態度という視点で考えると、未知のことに対して、創作過程での必然性として、状況と真摯に向き合えそうな気がした。

Posted by ブクログ

昨今、友人と話していて思うのが、ネガティブな事象に対するアレルギーを持つ人がなにかと多いなということ。

なんにでもポジティブを見出そうとしなくていいと思う。希望に結びつく答えがなくても、ただその状態で耐える。その感性がないと、痛みに寄り添える希望の存在にはなれない。

Posted by ブクログ

答えの出ない事態に耐える力、『ネガティブ・ケイパビリティ』とは何なのかー。

提唱者は、ロンドン生まれのジョン・キーツ、医師兼詩人。

その概念を約170年後、奇跡的に再発見した、軍人、のちに教師、のちに精神科医のビオン。

世の中には分からない事、解決できない事が意外とたくさんある。

しかし我々の脳は「分かりたがる脳」であるらしく、誰もが問題を解決したがる。それも瞬時に。

我々はそう教育されてもきている。

筆者は、謎は謎として興味を抱いたまま、宙ぶらりんの、どうしようもない状態を耐え抜く力こそが必要だと述べている。

精神医療であれば患者が自ら解決に向うまで。

教育現場であれば不登校の子どもが自ら進む道を見出すまで。

ひたすら共感して見守る。何とかなる。

Stay and watch.

逃げ出さず、踏みとどまって、見届けてやる。

『親切』と『共感』。

思うところがたくさんある本。「早く早く」と急かされてきた(と思ってる)我が人生を振り返るチャンスをもらえてる本かなー。耐える力、私にも持てるかなー。

まだきっと理解してない部分もあるかも。再読したい。

Posted by ブクログ

ざっくり今日読みました。

ネガティブ・ケイパビリティーーざっくり、宙吊りのままで答えの出ぬ状態に長期間耐える力だと思うんですが。

キーツが参考にされています。二章終わりまではザックリで問題ないです。

記憶していた部分に触れますが、心理療法はネガティブ・ケイパビリティであり、隣で見ている者ーー目薬ですね。隣でまなざす力です。

また親切であること。共感。

この親切であるというのは社会的であるということではなく、隣で長期間まなざしていれば、システムが働き出します。そういう、ある種のコードなのです。

あなたが私をまなざしていたことが、システムとしていつの間にか回り出し、それが双方向に働き出す。

そのようなものを総合してユマニスト(ヒューマニスト)であれ、と言うのかもしれません。

ラブレーとモンテーニュですね。

硬直した善の中で、何か人間という存在を再定義せざるを得ない衝動ではないでしょうか。

また、プラセボにおいては当座であれ、病名が必要なこと、つまり因果があってこそ希望と期待が生まれ、プラセボが働くということではないでしょうか。

これもまた関係性です。

Posted by ブクログ

今この概念を知れたことは恐らく私の財産になるだろうと思った。

箒木さんご本人の専攻(?)もあると思うけど、源氏物語のくだりが長かったのはちょっとこたえた、、笑

ただ言語や宗教が違えどヒューマニティというのが根本的にあるもので、それを根拠よく育てて行くことの大切さはよく理解できた。

現代社会において「ネガティブ・ケイパビリティ」という力を育てるのは、これからを生き抜く私たちには本当に大切なことだと感じている。

ネガティブケイパビリティという概念を知ったことで、何かあった時に焦ったり取り乱したりせず、一呼吸の余裕が生まれるんだろうと思う。

それだけでもこの本を読んでよかったと思うし、たとえば今後、パートナーとぶつかることがあったり、自分に子供ができて課題にぶち当たったり、そういった時にこの「ネガティブ・ケイパビリティ」を思い出すことになると思う。

違いを楽しめる、喜べる人になりたいと常々思っているので、大切な一冊になりそう。

Posted by ブクログ

自身の知らない概念であったネガティブ・ケイパビリティについて、多方面から教えてもらてもらえる本でした。シェイクスピアや源氏物語、戦争に関する本も読んでみたいと思うようになりました。

Posted by ブクログ

いずみさん推薦

ネガティブ・ケイパビリティ(negative capablity 負の能力もしくは陰性能力)とは、「どうにも好えの出ない、どうにも対処しようのない事態に耐える能力」のこと

・ネガティブ・ケイパリティという概念を発見したことがすごい

ネガティブ・ケイパリティという概念があることを知っておくとよい

・ネガティブ・ケイパリティはキーツによって生み出された概念。

しかし、それは手紙の中の一節だったので、長年知られざるままだった。

キーツ死後の170年後、同じ英国のビオンによって再発見された。

・脳はわかりたがる傾向にある

・後半は精神科医にネガティブ・ケイパリティは大切という話がずっと続く

・作家と精神科医という2つの仕事がひとつに溶け合う理由は、患者さんへの接し方と自分が創り上げた登場人物への接し方が瓜二つというのが興味深かった。

何事も決められない、宙ぶらりんの状態に耐えられている過程で、患者さんは自分の道を見つけ、登場人物も自ずと生きる道を見つけ、小説を完成させてくれるのです。

Posted by ブクログ

子供にも大人にも”問題解決能力”が強く求められている中、解決策が無い困難な課題や状況に耐える力と寛容の必要性を示した本。

医療現場や創作活動など、答えや正解が存在しない分野ならではの考え方だと感じた。

他方、ビジネスにおいては「全ての課題は解決できるもの」と捉え、「解決できないのは組織や個人の能力の問題」と片付けてしまうことが多い。

解決が可能かどうかの明確な線引きはできないものの、性急な答え探しを止めてみると、見える景色が変わりそうだと思われる。

昨今、答えが存在するタイプの問題は、その多くをAIで解決できるようになってきた。

将来、人間に求められる能力において「答えのない問題に対処する適応力」や「未知なものを理解する受容性や想像力」が大きく求められるようになると私は予想する。

Posted by ブクログ

【目次】

はじめに――ネガティブ・ケイパビリティとの出会い

精神医学の限界/心揺さぶられた論文/ポジティブ・ケイパビリティとネガティブ・ケイパビリティ

第一章 キーツの「ネガティブ・ケイパビリティ」への旅

キーツはどこで死んだのか/燃えるような愛の手紙/キーツの短い生涯/文学と医師への道/経済的困窮の中で「受身的能力」へ/シェイクスピアを再読しながら詩作/初恋とともに詩作/療養のためにローマへ

第二章 精神科医ビオンの再発見

精神分析におけるネガティブ・ケイパビリティの重要性/ビオンの生涯/第一次世界大戦の戦列へ/精神分析医になる決意/ベケットの治療から発見したこと/第二次世界大戦と精神疾患/メラニー・クラインから教育分析を受ける/ネガティブ・ケイパビリティを精神分析に適用/ネガティブ・ケイパビリティは甦る

第三章 分かりたがる脳

セラピー犬、心くんの「分かる」仕組み/マニュアルに慣れた脳とは?/画一的思考が遅らせたピロリ菌の発見/分かりたがる脳は,音楽と絵画にとまどう/簡単に答えられない謎と問い

第四章 ネガティブ・ケイパビリティと医療

医学教育で重視されるポジティブ・ケイパビリティ/終末期医療で医師には何が必要か/ネガティブ・ケイパビリティを持つ精神科医はどうするか/小児科医ウィニコットの「ホールディング」(抱える)/人の病の最良の薬は人である

第五章 身の上相談とネガティブ・ケイパビリティ

日々の診療所から/八人の受診者/身の上相談に必要なネガティブ・ケイパビリティ

第六章 希望する脳と伝統治療師

明るい未来を希望する能力/楽観的希望の医学的効用/山下清を育んだもの/ネガティブ・ケイパビリティを持つ伝統治療師/精神療法家はメディシンマンの後継者/希望する脳とプラセボ効果/疼痛におけるプラセボ効果/外科でのプラセボ効果/医療とプラセボの歴史/21世紀のプラセボ効果/ノセボ効果という副作用

第七章 創造行為とネガティブ・ケイパビリティ

精神医学から探る創造行為/芸術家の認知様式/小説家は宙吊りに耐える/詩人と精神科医の共通点

第八章 シェイクスピアと紫式部

キーツがみたシェイクスピアのネガティブ・ケイパビリティ/理解と不理解の微妙な暗闇/紫式部の生涯/『源氏物語』の尋常ならざる筋書き/源氏を取り巻く万華鏡のような女性たち/紫式部のネガティブ・ケイパビリティ/執筆当時からの賞讃/紫式部を師と仰いだユルスナール/ユルスナールの生い立ち/ユルスナールが描いた『源氏物語』の続編/『源氏物語』の別章

第九章 教育とネガティブ・ケイパビリティ

現代教育が要請するポジティブ・ケイパビリティ/学習速度の差は自然/解決できない問題に向かうために/研究に必要な「運・鈍・根」/不登校の子が発揮するネガティブ・ケイパビリティ/教育現場からの賛同

第十章 寛容とネガティブ・ケイパビリティ

ギャンブル症者自助グループが目ざす「寛容」/エラスムスが説いた「寛容」/ラブレーへ/モンテーニュへ/つつましやかな、目に見え難い考え/現代のユマニスト・メルケル首相/不寛容のトランプ大統領/不寛容の先にある戦争/戦死者の言葉『きけわだつみのこえ』/為政者に欠けたネガティブ・ケイパビリティ

おわりに――再び共感について

共感の成熟に寄り添うネガティブ・ケイパビリティ/共感豊かな子どもの手紙

Posted by ブクログ

読み終わりました

ネガティブ・ケイパビリティという考え方は共感したしいいと思ったけど、作者の感覚が古いな〜とは思いました。

キーツのアパートを訪れた際の受付の方の描写や、キーツの死因が自分本位に遊んでいたことによるのにかなり悲劇的に描かれているのが気になった。

わざわざ「褐色の肌をした若い女性」なんて書かなくていい。

本編とはズレるけど、作者の人間性が見えた気がして手放しで本を賞賛できない。

Posted by ブクログ

はっきりしないものを、簡素化して解決した気になっている。そっち方が楽だからだ。

普段の自分の行いについて、思い当たるところはある。

この本を読んだことをきっかけに、今後は自分に問いかけてみようと思う。それは逃げるためのラベリングやフレーミングではないか?と。

Posted by ブクログ

医療従事者です。現場では正しい答えを導き出すこと=ポジティブ・ケイパビリティが求められているシーンが大半ですし、それが得意な人が評価されやすいという側面があります。また仕事でそういった能力が必要であるため、私生活でもだんだんと不確実性に耐えられなくなり、余裕がなくなっていたと反省しました。

自分のネガティブ・ケイパビリティを高めるにはどうしたらよいのか、についてはあまり触れられていなかったように思いますが、自分にとってはとても大切な価値観を知ることができた一冊でした。

Posted by ブクログ

【353冊目】答えの出ない事態に耐える力のことを言うようです。

本書の中では色んな事例を出して説明してくださるのですが、私なりの解釈は、

"拙速に「答え」に見えるものに飛びついて引き換えに安心を得るのではなく、「こういうこともある」と鷹揚にかまえてことの成り行きを受け入れるチカラ"

なのかなぁ?と思いました。

ただし、正直な感想は「なんだかよく分からん」でした笑。というのも、イヌの散歩やら、海外の作家やら、源氏物語の話やら、果てはドイツのメルケル元首相やトランプ大統領の話まで、話題が多岐に及んでしまっているのです。それぞれに絡めてネガティヴ・ケイパビリティが論じられているのですが、ちょっと強引な印象が拭えませんでした。単に筆者が書きたいことを書いて、無理矢理ネガティヴ・ケイパビリティと結びつけているような…

学術的に深掘りされている概念ではなく、また、広く知られた一般的な考えでもないので議論が浅く広くなるのは仕方がないのかもしれません。

ただ、そうだとしたら、筆者の専門領域である精神医学の話題に集中して深掘りしてほしかったなと思います。実際、精神科の臨床事例を複数並べた数ページは、「確かにすぐにできる解決方法がない。こういう状況を乗り越えるためにはネガティヴ・ケイパビリティが必要だ」と思わせる説得力がありました。なので、こうした説明を多くすることで読者自身にもっとネガティヴ・ケイパビリティの概念を定着させることができたのではないでしょうか?基礎を固めずに応用の話をされてしまっているように感じてしまいました。

全体のテーマとの関連では分かりづらさを感じるものの、ひとつひとつの文章はとても読みやすく、さすが医師で作家の方が筆者だなぁと感嘆するばかりでした。入試問題に本書の文章が使われているというのも納得。

色々と書きましたが、「そんなに焦るな。あるがまま受け入れて、気長に待ちな。なんとかなるから。」という本書のメッセージは、とても素敵だと思います。

また、そういう姿勢は「人格」の問題ではなく、「能力=ケイパビリティ」なんだよ!と言われると、なんだか自分にも出来そうな気がしてきませんか?笑

生まれつきの性格の悪さはなかなか治りませんが笑、逆上がりや計算のような能力であれば訓練で身につけられそうな気になってきます。

とかく成果とスピードを求められる時代で、中間管理職をやっているとそれも仕方がないよなぁと思いつつ、「のんびり、じっくり、どっしり、ふんわり」こそが生きるために必要だという本書のメッセージに励まされる人はたくさんいると思います。

Posted by ブクログ

答えのでない事態に耐える力。

ネガティヴ・ケイパビリティ。

何か起きた時に、曖昧な状態でい続けることはたぶんに辛いことだと思うから、はやく解決しようとするし、解決しないなら考えるのをやめてしまうかもしれない。

この概念を知ったとて、実践できるかどうかは別だが、知ってると知らないではきっと、違うだろうなと思う。

Posted by ブクログ

ネガティブ・ケイパビリティについて知りたくて読んだ。

結果のみを急いで求めず、その過程や待ちの姿勢も大切と感じた。急がず、焦らず、耐える大切さ。

また、この本がいろいろな大学の入試問題に使われているらしい。

Posted by ブクログ

ネガティヴ ケイパピリディとは、「事実や理由をせっかちに求めず、不確実さ、懐疑の中にいられる能力」です。

この本では、そのネガティヴケイパピリディの発見、利用シーンについて書かれてます。

ネガティヴケイパピリディの発見者の詩人キーツは、シェイクスピアにはその能力が備わっていたと言っていた。なるほど、あの結論がはっきりしない感じは、まさにネガティヴケイパピリディが成せることなのかもしれない。村上春樹の作品にも似たものを感じる。

Posted by ブクログ

うーん、もう少し実践的な話だったり、心の持ちようだったりを期待して読み始めたのですが。

ネガティブケイパビリティを歴史に合わせて説明してくれているのですがそれだとちょっと身近には感じず。

ただ、小説家でもある作者さんがどんな方なのか少し知れたので他の作品も読んでみたくはなりました。

Posted by ブクログ

ネガティブ・ケイパビリティという考え方は面白い。すぐ決断せずベントする、あやふやにしたまま考える、というのも良いが、今一つ具体例がフィットしている感じがしない。

ポジティブ・ケイパビリティとあんまり変わらないような。もっとネガティブでいいんだよ、という論調が欲しかったなあ、と感じました。

Posted by ブクログ

最初の導入部分のキーツやビオンの話は退屈だった。第四章のネガティブケイパビリティと医療あたりから俄然、興味深くなってきた。日薬、目薬の話は印象に残る。

人との関係から社会へ展開し、共感を欠いた不寛容な社会になっているとの指摘はもっともだと思う。共感力のある人間でありたいし、そんな社会を目指したい。

Posted by ブクログ

単にネガティブケイパビリティの解説だけでなく、歴史上の人物のことや、古典の背景などが織り交ぜられていて興味深く読めた。

ただ、結局よくわからない感じも残る。

この読後感こそ、ネガティブケイパビリティと共に味わうべきなのかも…

Posted by ブクログ

ネガティブ・ケイパビリティ(negative capability)は、「負の能力」や「陰性能力」とも呼ばれる概念です。これは具体的には、「どうにも答えの出ない、どうにも対処しようのない事態に耐える能力」を指します。

詩人ジョン・キーツは、劇作家シェイクスピアがこの能力を持っていたと述べており、キーツの視点では、ネガティブ・ケイパビリティとは「事実や理由をせっかちに求めず、不確実さや不思議さ、懐疑の中にいられる能力」のことです。一般的な能力が何かを達成したり問題を解決したりする能力であるのに対し、ネガティブ・ケイパビリティは「そういうことをしない能力」である点が特徴です。

キーツは、経済的な困窮や詩作の苦しみの中で、「受身的能力(passive capacity)」や「屈服の能力(capability of submission)」といった概念も導き出しました。また、シェイクスピアが持つ「無感覚の感覚(the feel of not feel)」に気づいたともされています。キーツにとって、真の才能は個性を持たずに存在し、性急な結果を求めず、不確実さや懐疑とともに存在するものであり、これがネガティブ・ケイパビリティの概念に結実したと考えられています。真の才能は、不愉快なものでもすべて消し去る想像力の強さであるとも述べています。キーツは人生の喜びも深い落胆も等しくオーケストラのように奏でる能力を獲得したと記されています。

この概念を知って以来、筆者自身は、生きる上でも、精神科医としての仕事でも、作家としての創作活動でも、随分楽になり、「ふんばる力がついた」と感じているそうです。

Posted by ブクログ

■評価

★★★✬☆

■感想

◯正解が出せない事態に耐える力、「ネガティブ・ケイパビリティ」について、臨床などの実体験や文学で出言及されていることをとお押して説明する本。

◯昨今答えが出せるものはAIに取って代わられる世の中であるので、人間は葛藤悩みを抱えてきていくことがすべきことのように思えるが、そのときに必要となる力だなと思った。

◯答えが出なくて葛藤して深く思考するから、体重が乗ったり思考が洗練されるのかなと思った。

Posted by ブクログ

育児に家事に仕事にと

毎日慌ただしくしていると

なんだかよく分からない焦りが

焦ると先のこと先のことばかり気になり

現状が不確かなものになる

子育ての答えなんて

得られるかもわからない

ただそこに一生懸命な毎日があるだけ

数年前からよく聞くようになった

ネガティブ・ケイパビリティという言葉

本書では芸術、教育、戦争、平和維持と

様々な視点で語られている

思ってたのとちょっと違うパターンの読書でしたが

背表紙のタイトルで語る本だな

と思って本棚へ