あらすじ

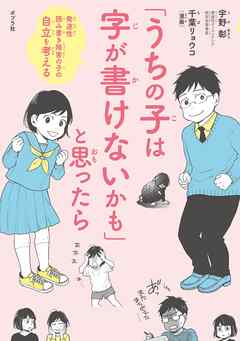

“読み書きが苦手なのは、「がんばってないから」じゃないんだよ” ――「40人学級に3人」の確率でいる、発達性読み書き障害の子どもたちのために、「今」できること、「将来」役立つことを、徹底解説。大反響コミックエッセイ『うちの子は字が書けない』、待望の実践サポート編!

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

発達性読み書き障害の子をどのように支援していけばいいのか。

〇発話で相手に伝える能力はあり、学習内容を理解したり、計算をしたりなど、「読み書き」以外のことは普通によくできますが、「読み書きだけはとても苦手で、学校で教わる通常の練習では、ひらがな、カタカナ、あるいは漢字がどうしても覚えにくい障害です。(p14)

☆基本は、苦手をいじらないこと。あとは、楽しく覚える工夫をすること!

〇学習というのは、繰り返し復習して身につけていくことで、長期記憶であり意味記憶です。いくら短期記憶がよくても、長期記憶がよくないと文字を習得することはできません。(p23)

☆長期記憶に入れていくのには、どうすればよいのか。

短期記憶は、例えば今日漢字10問テストがある、みたいな感じだろうか。10問くらいなら、直前に覚えてすぐテストを受ければ、まあ大体10問近くできるだろう。でも、これを繰り返していくうちに、(例えば今日覚え、明日宿題で練習し、3日後復習し、1週間後にテスト)というようにすると、長期記憶に入っていく。でも、発達性読み書き障害だと、これが難しいってこと?

〇おばあちゃんといとことゲーム感覚で遊びながら覚えたから、楽しく覚えられたんだよ~!(p48)

☆楽しいと、覚えられる。

でも、これは発達性読み書き障害でなくても同じかなとおもうけどなあ。

楽しい→繰り返せる→覚えられる

〇家庭で長時間教えているからといって、書けるようになるわけではない。(p74)

☆これはぜひ困っている方に伝えたい言葉。

本人の成長、刺激、楽しさなど、あらゆるものの複合で覚えられることはある。だから、親が根詰めて教えるのは×。失敗経験を積むだけになりかねない。

〇「読み聞かせ」をおすすめします。(p76)

☆あとは、「しりとり遊び」とか。

読み聞かせ、やはり最強。

〇ひらがなの読みでは0.2%、カタカナの読みでは1,4パーセントの出現率だった発達性読み書き障害ですが、漢字の読みでは6.9%まであがります。(p88)

☆ひらがなは、小1の夏休みまで待って、正しく書けないときは疑う。漢字の時は、音読やひらがな、カタカナまで確認する必要がある。そして、その子がどうしたら勉強を楽しむことができるか考えていく。専門的に調べないと、その子に合った学びの方法というのは簡単に調べられるものではない。

〇これは、手を動かす「運動の記憶」が読みを促通させるからです。(p102)

☆正しい書き順はそこまで強く言わなくてもいいが、その子の中での書き順は決めた方がいい。書き順の定着が、運動の記憶につながっている。

〇「あえて苦手なことで勝負する必要はない。」

☆苦手なものは避けてOK。好きなこと+苦手ではないことを拾っていくと、幅が広がる。

そうなんだけど、そうはいっても、やっぱり公教育の間は、どうしても苦手なことにも取り組まなきゃいけない。

例えば、算数が苦手だからといって、算数をやらないでいいわけではなく、どうしたって小学校4年生くらいまでの算数は生きていく上で必須だし、5、6年のだって、週に何時間も勉強するわけだから、苦手意識があると、ずっと失敗体験を積むだけの時間になりかねない。

どうにかして、少しでも楽しいと思えるようにサポートしていかないといけないなあ。

多層指導モデルMIM

読みのアセスメント、指導パッケージ(学研教育未来)

カタカナの学習をしっかりやると漢字が入りやすくなる。

Posted by ブクログ

1作目も良かったのですが、2作目はさらに私は好きでした。

・兄弟での学習障害の出方の違い、捉え方の違いについて知る事ができる。

・具体的な手立てについての具体的な情報が沢山ある。

我が家は学習障害はなさそうですが、合理的配慮についての考え方、進路の考え方、学校のやりとりなど大変参考になります。

また、当事者2人のツッコミも目からウロコ、そういう辛さがあるのか!とハッとする場面多数。

一番心に残ったのは、ナツさんの家庭教師さんの成長です。

障害は違っても、1人1人の目標が違う、前提が違う中で、教師はどこに存在意義ややりがいを持つのか。

ぜひ、我が子の担任の先生方にも読んで頂きたいなと思いました。

Posted by ブクログ

発達性読み書き障害や合理的配慮のことがわかりやすい本。前作?の「うちの子は字が書けない」より説明が多くて詳しい。

意外だったのは就学前の読み書き障害への心配は否定的な立場で、小1夏休みに力を入れて練習することを推奨していたこと。できるだけ早い方が良いのかと思っていたけど、子どもの発達が伴ってからに納得。

Posted by ブクログ

「発達性読み書き障害」に関して、実体験マンガと解説を通して、症状や支援の仕方について理解を進められる。

印象に残った箇所2点

①早期に心配しすぎる必要は無い(具体的には小一の夏休みまで)

→時期を超えても読み書きに不安が残る場合は、専門家とつながる、その上で学校で対応可能な配慮を相談する。

②支援をお願いするかは、子どもの意思を尊重する

→障害者差別解消法において、公立においては合理的配慮は義務となっている。親としては、すぐに学校に相談したくもなるが、「特別扱いしないでほしい」という子もいるため、先走らないこと。

読み書きに躓くと、学業全般において自信を失いがちになる、というのは容易に想像できる。子どもをどのように支えていくか、そして最終的に自立していけるように導いていけるか、本著を参考に、夢を拡げるお手伝いをしていきたい。

親御さんだけではなく、学校関係者、教育委員会の方にも是非読んでほしい。

Posted by ブクログ

発達性読み書き障害入門書として自分にはベスト

※前作は未読

子どもが発達性読み書き障害かな?と思い始め、関連の本を数冊読んだが、

専門的すぎると

「じゃあ、わが子はこれからどうすればいいのでしょうか?」

と、いう基本的な部分がわからない

学校の先生に相談しても「努力が足りないから」と言われるし

周りに同じ障害の方もいないので、まさに五里霧中

そういう段階の自分に、最もフィットした本

この本に助けられた点

・著者のひとり、千葉リョウコさんのお子さん二人が発達性読み書き障害

→つまり、同じ障害を持つ親としての経験談が聞ける

・二人のお子さんがで、きょうだいで性格も特性も発達性読み書き障害に対する捉え方も違う

→同じ障害を持っていても、人によってこれだけ違うんだと理解できた(当たり前のことですがなかなか気づけない)

ここがこの本の最大の長所かと思う

→もし、ひとりのお子さんだけについて書かれていたら「うちの子とは違うような……わが子は発達性読み書き障害ではないのか?」とか、そういうことで悩んでしまっていたと思う

もうひとりの著者・宇野彰氏のパートも

「学校への手紙例」など、

「そうそう、そういう具体的なことが知りたいんですーー!!」

という内容満載

なお千葉リョウコ先生の漫画のファンで作品もいくつか所持しております!!

Posted by ブクログ

発達性読み書き障害の子どもたちとどのように関わっていったら良いかがとても具体的に書かれていた。マンガもわかりやすい。この本に書いてあったことを参考にしていきたい。