あらすじ

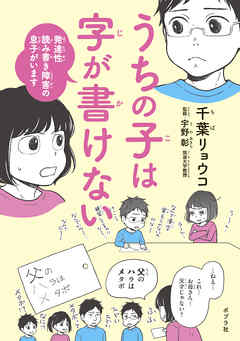

小学2年生になってもなかなか字が書けるようにならなかった息子・フユ。 ノート1ページの漢字練習に1時間かかる、板書が追いつかない、テストの点がとれない。 まわりからはただ“勉強ができない子”と見えてしまっていた。 たまたま参加した講演会をきっかけに知った「発達性読み書き障害」。 専門機関に相談し、フユの苦手の正体がやっとわかった。 母子二人三脚で、また賑やかな家族のサポートを受け、フユはトレーニングに励む。 学校での“特別扱い”、受験・進級、職業選択……さまざまな難局に、フユと家族は──? 漫画家・千葉リョウコが「発達性読み書き障害(ディスレクシア)」を持つ息子との二人三脚の日々を描くコミックエッセイ。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

ディスレクシアとは何か知りたくて手に取った1冊。

マンガでエピソード、要所要所で、専門家との対談形式で進む。

本人の苦しみ、家族の苦しみ、具体的なトレーニング法や、検査があること、学校や社会での認知度、研究の進捗など、全般的にディスレクシア理解を進めることが出来ました。

著者の息子であり当事者のフユくんの「合理的配慮を受けたくない」という頑なさ。

ここが1番切ないというか、きましたね。

我々親でももちろん割り切れないものはあるけれど、おっさんおばさんになるにあたって手放したり、おりたり、鈍くなったりして乗り越えて、それがまあ悪くない生活に繋がってる経験をしているのとは理由が違う。

子どもの若者の心の柔らかさみたいなものを感じました。

いずれ失われるのでしょうが、自らの力で歩めるよう、選べるようにサポートして行くという気持ちを忘れないようにしようと思いました。

出版してくださりありがとうございます!

Posted by ブクログ

とても読みやすく、わかりやすかった。

発達性読み書き障害、いわゆる学習障害の入門書として、学校の先生や保護者を始め、たくさんの人に読んで知ってもらいたい。

適切な指導方法を用いると、通級で3年かけて練習しても半分も書けるようにならなかったカタカナが、5ヶ月で全部書けるようになったというのは衝撃で、指導方法が変わるとそんなに違いがでるのかと驚いて、でも障害が治るわけではないというのもまた重たい事実で…

たくさんの人に知ってもらうことが理解、支援への大きな一歩となると思うので、この本がその役割を担ってくれると思った。

Posted by ブクログ

発達性ディスレクシアのお子さんを持つ方が書いた本。

今までなんとなくしか知らなかったディスレクシアという障害を、家族の目線で知ることができた。

家族だからこそ書ける、障害を持つ子の葛藤なんかもリアルに感じられた。

知ることができたおかげで変えられることもあるかもしれない。

この本を読んで、発達性ディスレクシアという障害を知れたことで、世界が広がったことに感謝したい。

何より読みやすいので、入門書として薦めたい。

Posted by ブクログ

文字が読めない、書けない人がいること、それができないことの大変さ、気持ちを伝えてくれる本でした。

福祉の仕事をしているので、発達障害など、通常とは違うと言われてしまうお子さんや成人の方と関わることが多く、基礎的なことが書かれた本は何冊も読んできました。

基礎的な本も知識として大切ですが、この本は「読み書き障害」の知識だけではなく、その障害と判定された人の気持ち・人生をありありと伝えてくれる貴重な本だと感じました。

当事者ではない私には、知識のみの専門書では気持ちを鮮明に理解することはどうしても限界があります。

知識だけが先行して、「障害」という名前を通して相手を分かった気になってしまう、なりそうなこともあります。

しかし、その「障害」の名前がついていることが、その相手のことをどれほど教えてくれるのか、どんなことが好きなのか、どんな人生を歩んできたのか、どんな生き方をしていきたいのか。

この本と続編で出てくる作者の方や当事者のお子さんたちは、そうしたことを改めて教えてくれたと思いました。

読み書き障害について知るには良書ですが、それだけではなく「障害」について考えさせてくれる本でした。

読み書きLDの理解のための本

教育系の仕事をしているのですが、意外に読み書きが難しいお子さんのサポートを考える機会が多いです。

しかし、読み書きできて当たり前と思っている人が多いので、それが難しい人がいることが理解されないこともよくあります。

当事者の保護者の方にとっては、この障害があるとわかっても、そのお子さんの将来がどうなるか見通しがつかず不安にもなります。

この本の中では、どのように障害がみつかり、どのように育っていくのか、また、どのようになサポートをしたのかが具体的にわかります。

もちろん、読み書きのハンディキャップもみんなタイプが違うので、サポートの仕方は違ってくるのですが、ひとつのケースとして成長の過程を漫画という形で発表されたことは、とても貴重なものだと思いました。

このハンディキャップを理解してもらいたい時に、読むことをお勧めしたいとおもいました。

素晴らしい漫画

うまく書けないけれど、ディスレクシアの現状について大変意義のある提起をしている素晴らしい漫画でした。自分は塾講師で、言われてみればディスレクシアの症状が思い当たる子が何人かいましたし、今もいます。受験産業は、子どもたちを上下に優劣つけることに血道をあげ、競争心を煽り立ててお金を稼ぐという意味で、ある意味こういったディスレクシアを含む学習障害や発達障害などの子どもたちにとって天敵のような業界です。その中で個人としてできることは限られますが、少しでもこういった子どもたちの力になれるよう、私自身勉強していきたいと思います。

Posted by ブクログ

子どもの成長に沿って描かれているのでわかりやすく、保護者の立場からの疑問や学びなので、より身近に感じられる内容でした。

診断の後の「じゃあ、どうすればいいの?」という疑問に対して、「自分たちはこんなふうにやってきました」というご経験が、整理された形で示されていてとても読みやすかったです。

子どもの力をのばしていく「専門機関」、もっと増えていってほしいと心から思いました。

Posted by ブクログ

発達性読み書き障害の息子について、母親がマンガ化。

小学校・中学校・高校とそれぞれの時期のエピソードをマンガ化しているので、身近なディスレクシアの子供が大人になるまでを想像しながら読めます。

広くいろいろな人に読んでほしい。

オススメのマンガです。

一度ざっと読みましたが、もう一度最初からしっかり読もうと思います。

この本の中で、漢字を覚えるベースとしてまずカタカナを覚えるということが書いてありました。

カタカナを覚える重要性についてはそんなに認識していませんでしたが、「なるほど」と思いました。

Posted by ブクログ

この本の出版が2017年、それに対して合理的配慮の義務化は2016年(ちなみにフユくんの通う私立校は2024年4月までは「努力義務」)。そういう時代背景や障害の認知度の低さから、小中高と必要なサポートがなかなか受けられない様子が伺えて、読んでいるこちらまでやきもきした。2024年現在、だいぶディスレクシアの認知度は上がっていると感じるがどうだろう。常に情報をアップデートして、必要としている子に必要とされる支援を届けていかないといけないと感じた。

Posted by ブクログ

発達性読み書き障害(発達性ディスレクシア)

この本によると、40人学級で3人ほどの割合で存在するくらい数が多い障害らしいが、自分は全く知らなかった。

いつ、どんな時にみたのか忘れたが昔Twitterで多分、発達性読み書き障害の方のツイートだったと思うが、「自分にとって文字を書くことはピカチュウを描くようなものだ」(大意)というツイートを見た気がする。ピカチュウは知っているし、思い浮かべることができるが、意外と細かい部分は描けない。同じように漢字も細かい部分が書けない。というニュアンスのツイートだった気がする。

この本を読みながらそのツイートを思い出して、考えたのだが、やはり文字というものはたまたま多数派が使用しているだけの「絵」にすぎないような気がする。

そのように考えると、本当は文字が書けない人なんてまさにピカチュウが描けないことくらいどうでもいいことなのかもしれない。

しかし、文字を書けることがマジョリティな社会を生きるためには、やはり書けない側と書ける側の双方の努力が必要になると思う。

この本は書けない側にとって救いになり、書ける側にとっても歩み寄る努力の助けになると思った。

Posted by ブクログ

マンガなので、とっつきやすいし読みやすい。当事者家族としてディスレクシアという特性が、どのように発見され本人、家族が受け入れてきたか。周囲へどのように働きかけてきたかが具体的に書かれているので、参考になる。同じ特性をもつ子どもがいる家庭には、心強い本だと思う。

Posted by ブクログ

意外と身近に疑われる人はいるけど、どうしたらいいのかなって悩んでしまう。

障害が知られていないから、支援方法も広がらないのかな。

困っている人はたくさんいるよね、きっと。

こういう媒体がたくさんできて、周知されるといい。

Posted by ブクログ

発達性ディスレクシアについて、分かり易くかつ適切に知ることができる一冊だと思う。漫画で描かれていることで、更に当時の状況や心境が伝わってくる点も良い。私自身も音読が苦手で、小学生の頃は国語の授業で順番に教科書を読む時間が大嫌いだった。当てられる順番から読む範囲を予測して、必死に読む準備をした記憶がある。障害のある子どもたちが、その特性ゆえに大変な思いをすることは少なからずあるだろう。しかし、決して自信を失って前に進めなくなるような環境にはならないように、そこは周りの大人が動かなければならないと思った。

励まされました

息子がLDかもしれなくて検査を受けた

ところでした。

無理なことを強いていたかもしれない

今後どんな心持ちでいけばいいか

頑張ったらどうにかなるのか

それらが少し見えてきた

力を与えてもらえる内容でした。

Posted by ブクログ

教育で役立つやろなと思って空きコマにとった他学部の授業で紹介された本。

LDは知ってた。でも発達性読み書き障害って名前なのも、適切に練習すればひらがなとカタカナは絶対覚えられることも知らなかった。

他のことはできるのに、、って障害が顕著にわからない知られてないからこそ、将来担任になった時気付いたり支援の仕方知ってたら絶対にその子の支えになると思う。

この本出した理由は知ってもらいたいからみたいなん書いてて、すごくよくわかりました!ありがとうございます!とても努力されたことが伝わりました…って思った。

今の私は人にはできないこともあるという事を知っているけど、小学生はちゃんと説明しないとわからないから責めたりしちゃうと思う。私も小学生の時はできない子になんで?って思ったりしてたから。ちゃんと説明して、障害有る無しに関わらず、苦しまずにみんな過ごせる教室作れたらいいなあなんて思ってる。

Posted by ブクログ

発達性読み書き障害ディスレクシアのフユと母(マンガ家)の、ディスレクシアに立ち向かう奮闘記。

まずはディスレクシアを世間にもっと認知してもらわなくては。

フユ君のがんばりが、他のディスレクシアの子たちにも伝わるといいな。

Posted by ブクログ

40人中3人もいるとされる発達性ディスレクシア。障害の程度が軽いためなかなか認知されていないが、不自由な思いを強いられる当事者のために、もっと周知されるべきだ。

Posted by ブクログ

字を読むこと書くことが「あたりまえ」と思っていたが、そうか、そのことが難しい障害があり、かつ、それが40人に1人くらいという頻度であることに驚いた。

読めるのに書けないというのが難しい。

明確に苦手なことであるならば、それを補って助け合う社会だといいなぁと感じた次第。

そして、障害だからできないということに気づいたときに、ほっとしたという当人の気持ちを考えると、発達性読み書き障害の認知度の向上だけではなくて、苦手なこと、出来ないことをできないといえる社会、それが許す社会にしていきたいと思う。

Posted by ブクログ

千葉さんの息子さんって発達障がいで字が書けなかったんですね。今は訓練して、ひらがな、カタカナは全部かけて、漢字が苦手ということのようですが、そういう子もいるんだなーって。

途中にディセレクシアを研究している先生との対談があって、その話の中で、ドイツでは、中学生ぐらいから勉強を続けるか、技術系に進むか分かれるようになっているという話で、それは、単純に得意不得意をもうその頃にはわかってるから、無理に不得意なことはしないという、技術の人も勉強ができる人も同じように尊敬されるのが当たり前の社会になってるからだと思う、というのがあって、はーなるほど、と思ったのでした。文字を書くのが苦手な子が、その苦手をずっと重荷に思わなくて良いという点においては、選択肢の幅が広がるのかなと思いました。

前に作家さんのどなたかが発売されるよーとつぶやいていたなと思っていた本が、たまたま本屋で目に付いたので買ってみたのでした。

Posted by ブクログ

漫画なのであっという間に読めました。ディスレクシアって何?どういう症状?って方には入門編としてとても分かりやすくおすすめです。ただ、具体的な対策や配慮の申請など、「その先」を知りたい方には物足りないかも。ただ、ディスレクシアがテーマのコミックってあまりないので貴重です。多くの人に読んでもらいたい。

Posted by ブクログ

発達性読み書き障害は、周囲に気づかれにくく、誤解されやすい障害。

作者の息子、フユくんは、今まで練習してこなかったからか、小学生になっても文字が書けるようにならなかった。周囲の子どもたちにからかわれ、親に怒られる毎日。どれだけ辛かっただろうと思う。

ようやくひらがなを覚えたときにも、漢字は少しも覚えられていなかった。作者も気になり始め、カウンセリングに相談しにいくも知りたいことはわからない。

その後、フユくんは、読み書き性発達障害だとわかった。作者は今までフユくんに辛く当たったことがあったことを思い出し、夫と話し合う。

フユくんはその後、漢字を覚えるコツを考え、高校受験に臨む。自分が行きたい学校。難易度は高いけれど、行きたいからと頑張ってきた勉強。みごと、合格した。

読み書き性発達障害を持った子は、案外周りに多い。私の学年にもいるかもしれない。そして、わたしの何気ない言葉に、密かに傷ついた子もいるかもしれない。強く実感した一冊。

Posted by ブクログ

文字を読んだり書いたりすることができない障害というとトム・クルーズを思い出す。

発達性読み書き障害はあまり知られておらずただの勉強不足・理解不足と思われてしまう。

40人学級に3人の確率でいるらしいというのに驚いた。

思い返せば小学校の時などクラスにもいたかもしれない。

どの障害もそうだろうが人によってできること・苦手なことは様々で、適切な訓練を受ければ上達したり、障害の特性や付き合い方を会得できるのだろう。

そして何より大切なのは周りの理解なのだろうなぁ。

全てを理解するのは難しくとも、そういう人がいる、ということを知るのは大切なことなのだろう。

Posted by ブクログ

人は自分を基準に考えるから、自分が「当たり前に出来る」ことが出来ないことに理解が及ばなかったりする。前世紀には「努力不足」「知能が低い(学習能力がない)」で片付けられていた範疇の人々に、遺伝的に決定されている「(読むのは普通にできても)字を書くことが恐ろしく困難」な人々が和文で7%も居るとは。さいわい現在ではワープロ等の普及で社会人になると「字を手書き」ということはほとんどせずに住む社会となっている。/それにしても周辺の無理解は最大の障壁で親の「大学に行けるのでしょうか?」は本人をどれだけ苦しめるだろう。

Posted by ブクログ

ディスレクシア(識字障害)について、わが子の事例を踏まえて描かれたわかりやすい入門書。

『ファンタジア』という漫画作品があり、ディスレクシアの主人公が手品で活躍する様子を描いていますが、そこだけではなくて、最近の研究をきちんと踏まえて書かれています。

とはいえ、描かれているのは著者の息子の事例なので、あくまで「一例」というか。

ただ、勉強のできない子として放置されてきた子たちの苦しみに保護者が、そして学校の先生が気づいてくれる一助となるといいなと思います。

特別扱いができるかどうかはちょっとわからないけどなぁ。

Posted by ブクログ

著者は本業はBL漫画家。

大学の研究者が関与しているから読みやすくなってはいるけれど、漫画家・母親としてのよくありがちな育児エッセイ漫画をすこしよくした感じ。「子育てをしても誰にもほめてもらえない」という著者のつぶやきに、もやっとした。著者の出逢った教育者がよかっただけで、下手すると福井県池田中の男子生徒のように、副担任に追い込まれて、不登校にされたり、自殺させられるかもしれない。

発達障害ディクレシアについての理解は深まるが、障碍者として法律に守られ過ぎることの是非は考えてべきだろう。

ドイツの教育事例をもとに、ディクレシアは会社人でなく、手に職系の料理人やクリエイターをめざすというのは危険。経営不安定な個人商店でしか雇われず、将来、生活保護になるか、ニートになりやすい。

アニメや漫画という産業を重視しすぎた弊害ではないだろうか。