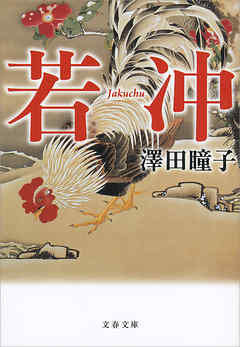

あらすじ

若冲の奇妙にして華麗な絵とその人生。

大ベストセラー文庫化!

緻密な構図や大胆な題材、新たな手法で京画壇を席巻した天才は、

彼を憎み自らも絵師となった亡き妻の弟に悩まされながら描き続ける。

京は錦高倉市場の青物問屋枡源の主・源左衛門――伊藤若冲は、

妻を亡くしてからひたすら絵に打ち込み、やがて独自の境地を極めた。

若冲を姉の仇と憎み、贋作を描き続ける義弟・弁蔵との確執や、

池大雅、与謝蕪村、円山応挙、谷文晁らとの交流、

また当時の政治的背景から若冲の画業の秘密に迫る入魂の時代長篇。

解説・上田秀人

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

若冲が京都の青物問屋の長男に生まれたが弟に家督を譲り絵師としてその生涯を終えた程度のことは知っていた。暮らしに困らない若冲の絵はやはり魅力的でかねてから読みたいと思っていた作品。錦市場の危機や天明の大火など史実を交えながら義理の妹の視点による若冲の生涯独自の解釈で面白かった。

Posted by ブクログ

若冲が好きでいくつか美術館で観ていたが、本書の中で作品名が出てくると「おーっ!これ見た見た!」と興奮していた。

限られた史実と説得力のあるフィクションで描かれた若冲の生涯、当時の人々の生活までもリアルに感じられ京都に行って聖地巡りをしたくなった程。

Posted by ブクログ

冷たい風が足元から這い上がってくるような寂しさを感じた。特に親交を結んだ数少ない友人の池大雅が亡くなって以降の老齢期の若冲の姿は寂しくて悲しくて。でもまだ自分に向き合う姿が彼の真の強さを物語る。

一気に読ませる大作。いい話だった。

Posted by ブクログ

近代や現代の絵画なら当たり前なのだけれど「自分の内面に向き合い、描く」という行動はこの時代に真に評価されたのだろうか。そう、著書のスタートは若冲の絵に対する疑問からきていると感じる。実は私自身もそうだったので。美しく惹かれ魅力的でありながら、何かどこかに恐ろしさや禍々しさを感じてしまう尋常でない何か。

その謎と向き合い、若冲絵画の謎に迫れた素晴らしい作品だと感じた。

特に終章の最後の数ページは圧巻。

もう一度若冲を見に行かなくては。

Posted by ブクログ

「若冲」 澤田瞳子

1.購読動機

原田マハさんが好きです。

理由は、馴染みがない絵画を、画家の人生を描写することで、身近なものにしてくれる作家さんだからです。

同じ気持ちで、若冲を知りたいと思いました。

------------

2.若冲。物語から。

出自は、京都、大きな魚卸し問屋の長男です。

元々から、商売よりも、絵を描くことに関心が高い人でした。

絵を描く動機は、物語のなかで大きく三つに分かれます。

①奥さんが自殺する。

②贋作が出回る。

③義弟の子供を預かる。

若冲は、①②③で描く動機が変わります。

それは、同時に、絵の描写、色合い、筆致にも変化が現れます。

------------

3.若冲の人生を省みて

物語を通じて、描かれるのは、若冲が絵画に集中できた人生であったことです。

描きたくても、描けない人も多くいたでしょう。

なぜならば、画材は値段が張りますから、相応の生活基盤がなければ、継続することはできません。

そうした意味で、多くの人の支えと理解があって、若冲の世界が生まれ、現代にまで残ったと考えると、こみあげるものがあります。

------------

江戸時代にタイムスリップして、若冲とその周りの人々の息遣いに出会える、素敵な作品でした。

Posted by ブクログ

奇矯な絵で人々を魅了した伊藤若冲。

取憑かれた様に彼を作画にのめり込ませるのは、贖罪の思いなのだろうか。

彼を憎み、贋作を描き続ける義弟・弁蔵に描かせるものは激しい憎悪である。

若冲は弁蔵に追われ、弁蔵は若冲を追い、さながら光と影のように、または撚り合わさった縄のように存在する、二人の絵師と、作品たち。

知らぬ間に、お互いがなくてはならない存在となっていったのではないか。

長い相克の末に、理解に似た境地に至ったのではないか。

影から見つめる、若冲の妹・志乃の視点だが、兄に寄り添い、弁蔵を慕い、「見届ける者」として確かな存在感がある。

若冲を失った弁蔵の慟哭は悲しいが、二人の絵師の長い愛憎を浄化させるものだったかもしれない。

Posted by ブクログ

”星落ちて、なお”を読んでいたからか、「あーこれが澤田瞳子さんの小説か!」という色を味わえた作品。

若冲は終生未婚だったと言われており、史実とは異なる点もある歴史小説ではあるが、読み応え十分。そして影の主役と言える弁蔵あってこその若冲であろう。このように人物を描けるのは、なかなかないと感じている。

澤田瞳子さんの人物像の描き方に非常に興味が出てきたので、他の作品も読んでみます。

Posted by ブクログ

久しぶりに心が洗われるようないい小説を読んだ。

若冲のひたすら絵に打ち込む姿に圧倒される。

義弟との確執を「自分たちは夜寒の鏡を隔てて向き合った、光と影だったのだ」と描写する。

随所にキラキラ光る表現がまたいい。

そうだ、若冲の絵を見に行こう。

Posted by ブクログ

伊藤若冲。

苦しく哀しい物語でした。

その絵には圧倒され、不思議な感じも、少し怖い感じもすることがあるけれど、この若冲の物語を読んで、その不思議さや怖さに深みを感じるようになりました。

池大雅、円山応挙、与謝蕪村、谷文晁といった絵師たちとの関わりも興味深かったです。

原田マハさんの書かれる西洋アートの世界とはまた違う日本画の世界もおもしろい。

Posted by ブクログ

若冲。京の青物問屋の長男として生まれるが、40代で店を弟に譲り隠居。生涯に渡って絵を描き続けた。その作風は、まさに奇想天外。数年前に観に行った作品が蘇ってきた。史実に基づきながらも、彼の人生を想像し、絵に秘める思いを書き綴った小説。フィクションでありながら、そうであったに違いないと思わせるストーリーにのめり込んだ。たくさん出てくる絵を検索し、鑑賞しながら楽しめる作品。

Posted by ブクログ

母親のふじ子さんの各種シリーズで馴染みの京都が舞台。

内容は直木賞受賞の「星落ちて・」と同様に暗く、10年ぐらいの間隔の進め方。ただ対象が若冲ということもあり、先日も美術館に見に行くぐらい関心があるので、興味深く読ませて貰った。

あの作品も、この作品も亡き妻に対する悔恨と恨みに想う義弟への対抗で描いたことに深い哀しみを見た。

ということだったが、巻末の上田秀人さんの解説によれば、結婚したという事実は確認されていない。作者の想像で書けるのが歴史小説との事。感動は作者の力量という事なのだが、解説を読んだことが良かったのか悪かったのか?

Posted by ブクログ

澤田先生の代表作、満を辞して読破。

若冲についてはほぼ予備知識のない状態で入ったため、全てが新しく感じられた。澤田先生が描くからなのか心境への影響を与える事件は多かれど、人生への大打撃は天明の大火くらいだったのだなという印象。

本作は妹の志乃と若冲が章ごとに交互に一人称となり話が進む。1章ごとに明確なテーマがあり、1つの短編としての面白さを持ち、更に全体として少しずつ変化していく若冲の心境の描き方が秀逸。

そして、本作を貫くテーマである“憎しみと尊敬(畏敬)”。若冲は義弟の君圭に負けないよう自らの絵を磨き、君圭は若冲への憎しみから彼の絵を研究し、技術を高める。『鳥獣楽土』で若冲は君圭の絵をまさに自分の絵だと感じる。行き着いた先は二人で一人の絵師として未来に残る絵を完成させるところだった。調べると確かにこの絵は若冲の作品でないとする研究者が多いという。そこに目をつけ、こんなストーリーを想像したのは流石の着眼点。

どの章も好きだが、特に良いのは最後の『日隠れ』。再開できずに終わった若冲と君圭が絵を通して再会する。君圭の叫びもそこに静かにお膳立てする谷文晁らも皆が素晴らしい役割を演じ、美しいフィナーレになっていると思う。

*鳴鶴 序章、若冲と君圭の決別。失った夫婦像を映した鳴鶴図。鴛鴦図での離れた鴛鴦と対比的

*芭蕉の夢 憎しみを糧に地を磨く裏松光世に君圭の姿を重ね、それを受け止め維持で生きることを決心した若冲の心象風景を写した、月に浮かぶ芭蕉の義弟の

*栗ふたつ 弟の死、志乃と円山応挙の出会い、志乃の婚姻の決断など(少しテーマが定まらず?)

*つくも神 錦高倉市場の営業停止騒動。解決に導いた中川清太夫をモデルに描いたつくも神図。誰もが何かに取り憑かれている。

*雨月 果蔬涅槃図。若冲と母お清の確執、蕪村と娘の対立と同じ構図。

*まだら蓮 大火後、御所再建に際し君圭と再会。身分を偽って描いた君圭の蓮の絵。

*鳥獣楽土 2つの屏風絵

Posted by ブクログ

江戸時代に京都で活躍した画家の生涯。物語の根幹を成す「妻の自死」が作者の創作によるところに小説の自由さを感じる。確かに300年も前の画家の生活の記録などは残っているはずもないものの、同世代に活躍した画家達を上手くかけ合わせつつ、人間、若冲いきいきと描いています。

実在の市川君圭を生涯の宿敵、盟友とするところも「鳥獣花木図屏風」から着想を得たのでしょうね。

少し違和感を感じたのは「つくも神」の章で、半次郎が綿高倉市場を潰す暗躍に立ち向かう若冲の章、なんだからしくないなぁと感じるとともに物語が横道に逸れる感があった。

機会があれば作者の絵画を鑑賞したいです。

Posted by ブクログ

名だたる代表作の描写が想像を掻き立て、詳細を求めてネット検索してその作品を見ながら読んだ。設定が面白い。若冲の明らかに逸脱している作風に対する考察にストンと腑に落ちるものがあった。

著者の作品を読むのは初めて。同志社大学で史学の修士号を取得されてるという著者ならではの作品はこれからも読んでいきたい。

Posted by ブクログ

なかなか味わい深い本で感想が難しい本です。まず、このタイトルが何を意味しているのか読むまで全く知らず。江戸時代の有名な画家だったのですね。その絵師、若冲の生涯を描いた連作短編ですが、この手の話を読むといつも、読みながら、思わずググってしまいます。今回も鹿苑寺障壁画とか、石峰寺とか、鳥獣図とか思わず調べてしまいました。自分の絵の贋絵を描き若冲を憎む義理の弟、そして憎まれることを糧に名作を生み出す若冲の物語を堪能しましたが、当人たちの心情は複雑で、正直難しく感じました。

Posted by ブクログ

「若冲」と言えば、多彩な色彩とその美しい彩色を思い出す。「動植綵絵」は、その多色彩もさることながら、写体の生々しさの中に実物とかけ離れた幻想的な鶏、鳳凰、草花などに見ているとその迫力に疲れを感じる時がある。

本作の第一章のタイトルとなっている「鳴鶴」は、以前行った特別展示会で、中国の文正の「鳴鶴図」が原画との説明があった。

色彩にしろ構図は似ているとしても私には全く違う鶴にみえる。鶴と言えばのイメージカラーの紅白も全く異にする白と赤である。実物とかけ離れたその姿は、意匠性を感じる。

これは、フランスの印象派ならぬ日本における印象派ではないかと個人的には思っている。

歴史小説として、若冲の生涯が記されている。1716年(正徳6年)、京の青物問屋「枡屋」の長男として生を受ける。

23歳で父・源左衛門の死去に伴い、4代目枡屋(伊藤)源左衛門として、家督を継ぐも、

1755年(宝暦5年)、弟・白歳(宗巌)に譲り渡す。そして名も「茂右衛門」と改め、はやばやと隠居し絵の世界に没頭する。

本作は嫁・お三輪を娶るも、その2年後に自らが命を立っている。この妻に対する気持ちと、お三輪の弟で市川圭君の怨み、執念が絵師・若冲の作品制作の原動力となるようなストーリー展開である。

が、巻末の解説にも記載がある通り、実際には生涯婚姻歴はない。

若冲が残す作品の力強さについて、理由があった方が理解がしやすく事実ではなくても、次に作品を見たときの感じ方に広がりが出る。また、時代背景、政治的な背景は歴史通りであるようなので、この画家を理解する上でとても参考になる。

本作の最後に登場する白象群獣図、鳥獣図屛風にしろ、作品の力強さはもちろんのこと、写実でありながら奇想天外な想像を巧みに融合させた技は、実物からかけ離れたその意匠性を感じる。同じく江戸時代の画家である曾我蕭白や、長沢芦雪らと並び称せられているが、同じく想像的な作品ではあっても、全く異なった趣がある。

フランスの印象派ならぬ日本における印象派の画家ではないかと個人的には思っており、フランスの印象派時代よりも前にその動きが日本であり、日本では受け入れられていたと個人的な見解を持っている。

歴史的小説で時代を確認しながら読むことが好きなこと、日本画が好きなこともあり、読みやすかったこともあるが、この作品の理解しやすさの理由は、作者の描写、表現力だと思うところがいくつもあり、それを見つける楽しさもあった。

余談ではあるが、ゲイだと信じていた若冲が結婚して、その妻の死を引きずっていたという設定が私には新鮮であった。

Posted by ブクログ

史実とは異なると思うが、とても面白い小説に仕上げている。著者は京都で学んだおかげで絵に対する造詣も深いのか。絵に対する描写も細やかで、物語が真に迫る。若冲が、なぜ独特の奇矯な絵をなぜ描けたのか、独創的な想像力で物語に仕上げている。しかもただ、単に面白い物語だけではなく、もしかしたら筆者が絵の中に見た若冲の姿は、本当に若冲のなかにあったのではないか、と思わせる。最後の弁蔵の独白。「美しいがゆえに醜く、醜いがゆえに美しい、そないな人の心によう似てますのや。そやから世間のお人はみな知らず知らず、若冲はんの絵に心惹かれるんやないですやろか」

Posted by ブクログ

各章ごとに主題となる絵が存在する。

その一つ一つの作品が放つ印象に、物語を創造していく作業は、小説家ならでは。

金に糸目をつけず、惜しげもなく色彩を際立たせる若冲の作品は、同時代の主力「狩野派」とは、素人目でも異質と感じる。

単なる金持ちの道楽か、アバンギャルドな目立ちたがりやか…

立場は違えど、お志乃と弁蔵の絡みが、結果的に絵画を分かり易く解説してくれる。

Posted by ブクログ

連作短編集?という気もしなくもない。

若冲の隠居の頃から、八十を超す高齢での死の後までが、間歇的に描かれている。

短編間では描かれる時間に少し間があるが、その間何があったのかはわかるように描かれている。

物語の結末は、こう言っちゃ何だが、半ばくらい読んでいくと見えてくる気がする。

けれど、その結末に向かって、じっくり、丁寧に描いていくのがこの作家の特質yのような気がする。

周到な書き方はは「枡屋源左衛門」から「茂右衛門」を経て、「若冲」と呼び方を変えていくことにも表れている。

こういった細かい事実が、説得力を生んでいる。

京都の老舗の野菜問屋の主人であった若冲。

生来の弱気から、母にいびられて自殺に追い込まれた妻を救うこともできない。

妻の弟、弁蔵から激しい怒りを向けられ、若冲の贋作絵師として生涯、彼を追い詰め続ける。

自分の苦しみに沈潜し、固執して作品を描き続ける自身に、やがて若冲は苦しみはじめ…というお話。

生涯にわたる義弟との確執は、恩讐の彼方に、といった感じ。

Posted by ブクログ

多くが明らかになっていない江戸時代の画家、伊藤若冲の生涯を、独身ではなく妻がいたのではないか仮定して物語られる。

色彩豊かでありながら、テーマや絵の雰囲気になんとなく影があるように語られる理由を、妻がいたこと、その妻が自死したこと、その妻の親族に恨まれること、などを背景に結びつけることで妙に納得させられてしまう作者の筆力に圧倒される。

若冲の主観的な描写でなく、若冲が死ぬまで助手となって働く妹の目線で、それがものすごく客観的に語られることによって、より作品の信ぴょう性を増しているように感じる。

完全なる創作作品でありながらあたかも史実であったかのように錯覚してしまうほどの若冲の背景のテーマにこそ、若冲の絵画作品以上に心を震わせられる。

ただただ、上野でやっていた若冲展、行っておけば良かったとものすごい後悔。

Posted by ブクログ

表紙にある「若冲」のタイトルとニワトリの絵、有名な画家とその作品という朧げな記憶から本書を手に取りました。

青物問屋の跡取りが早々に隠居して絵描きに没頭し、描く絵画は奇想天外な発想と細微を極める表現力によって他を圧倒する。芸術家にありがちな気風かと思えば、お家のピンチには絵筆を置いて奔走するユニークな存在で何処までが事実なのかと思います。その若冲さんに対して怨みと怒りを力に変え見事な贋作を描いて執拗に絡む義弟の源蔵。この構図を中心に若冲さんの世界が広がってゆきます。読み進めるにつけ原画を見てみたくなります。恐らく主人公のこだわりが怒涛のごとく押し寄せてくるに違いありません。とても面白い作品でした。

Posted by ブクログ

読み進めていくと

登場人物の動きが目に浮かび、セリフが聞こえてくるような作品でした。

史実のとおりではないようですが、

このような生き方から

若冲の絵がうまれたという物語は、小説としておもしろいと思いました。

Posted by ブクログ

名を残す表現者は、洋の東西を問わずどこか「狂気」を湛えている。

若冲の筆から感じられる「狂気」の源を、こんな風にわかりやすく仕立ててしまうことに若干の抵抗は感じるが、まあ、読み物としては面白いし、フィクションとしてはよくできている。

しかし、あの絵画の不気味さ、細部への異常な偏執は、もっと深淵な「闇」に裏付けされているのはず。

でも、それは小説にはならないね…

Posted by ブクログ

絵が好きだ。若冲の絵が好きだ。ニワトリが片足でジョジョ立ちでカッコつける絵がカッコいい。ジョジョは厨二のカッコよさ。とわいえ、かの上野の展覧会に5時間並んだ御仁のなかでも絵を「厨二」「ジョジョ」と評して愛でる世代は少ないだろう。何が言いたいかと言うと「絵の愛で方は人ソレゾレ」ということ。書評なのに何故こんなに絵画愛を語っているかというと、この本に出会うとは、小生では一生思いつかない「絵の愛で方」を発見することになる。まさに若冲大好き大好き溢れ出る想像力の果てに壮大なストーリーが出来ちゃった、って感じ。ここまでくると史実か否かを問うのは野暮。これは伝記ではない。人物評ではない。絵へ愛だけ。ある程度の若冲ファンなら一話一話がどの絵の話かすぐに理解でき、かつ、ちゃんと絵を思い出せなくても、なんとなくで大丈夫。想像を絶する若冲絵画への愛を感じるべし。

Posted by ブクログ

澤田瞳子の冷静で精密な史実に基づく「若冲伝」である。彼女の性格が滲む誠実で真面目な文章によるストーリーは説得力に富むが反面ダイナミックなエンターテイメントとしての面白みに欠けるきらいがあり、大学で歴史の講義を聞いているようだ。

絵に没頭する大店の跡取り若冲と姑お清との間の軋轢に自殺をする妻お三輪との事、その弟弁蔵の贋絵を通した復讐、若冲を側でささえる異母妹お志乃の目を通した絵師若冲の悟りへの生涯。弁蔵(君圭)との対決と和解がこの物語の最高潮の場面である筈が、ここが余り盛り上がらない、正確ではあるが長々とした理屈での解説という感じに堕している。

蕪村の出自と親娘の愛憎(「親子の道にまとわりて なお子の闇を晴れやらぬ」)も池大雅、円山応挙、谷文晁など同時代の大家の登場と共にこの物語に厚みと深みを増すのに役立っている。

Posted by ブクログ

若冲の生涯を描いた壮大な歴史小説。

史実で分かること以外はフィクションなんだと思うけど、江戸時代の京都の文化風俗や習慣などを緻密に調査したうえで練られたものだと感じた。

美術作品に心を動かされると、自然とアーティストにも興味が生まれる。

自分自身も若冲ファンになってから、このような濃密で奇抜で狂気的な画家はどのような人物だったのか、いかにしてこのような作品が生まれたのか、どのような生涯を送ったのか・・・等々知りたくなった。

とはいえ300年以上前に生まれた人物、Wikipediaで調べてもほとんど情報がない・・・。となると妄想で埋めていくしかないので、思うがままに想像を巡らせていた。

ちょっと前にたまたまこの本を見つけて、パラパラと目を通してみると、私が妄想していた内容とは全くちがう・・・でも若冲自身や周囲の人物、京都の街並みが生き生きと描かれている様に魅せられ読んでみることにした。

妻を自死で亡くしたり、その弟が贋作を描いたり、さらにその子を孫のように育てたり・・・というみる人によってはトンデモな展開。しかしながら、若冲の作風、真贋が不明な作品、桝目描きの謎など、こういう設定であれば説明がつくなぁ〜と思いながら読んだ。

若冲の生涯を描きながらも、それぞれの作品の魅力に触れているのも良い。どうしても気になるのでどんな作品なのか見ながらストーリーを読み進めた。作品だけでなく、京都の寺社・街並み・風景や地理関係など調べながら読むことでより楽しめた。

読み終わって、2006年に相国寺美術館で動植綵絵全30幅を見たときのことを思い出した。もうその時の感動が薄れつつあるが、人生の中であれほどの大作を一度でも見れたことは眼福だったなと改めて思った。

Posted by ブクログ

澤田瞳子さんの作品を初めて読んでみた。

作風は重厚。内面世界を深く掘り下げて描いている。

若冲の作画解釈が独特で、私自身の感覚とはかなり乖離があった。

「若冲にとって、生きることは描くこと、描くことは生きること。」(333ページ)

その渇望の源として澤田さんが描いた世界は、歓びではなく哀しみに満ちていた。

Posted by ブクログ

連作短編集の形式で、謎に満ちた絵師・若冲の生涯を描く。

京都の青物問屋・桝源の跡取り息子でありながら家業を顧みず、一室に籠ってひたすら絵を描く源左衛門(若冲)。

同じく家の中で妾腹の子として疎んじられ、ひっそりと若冲の身の回りの世話をする妹・志乃。

そして、若冲の妻・お三輪が自死したのは、桝源の人々のいじめのせいと考え、絵に没入してお三輪を庇うこともしなかった若冲にも深い恨みを抱えている義弟・源蔵。

独自の奇抜な画題や技法を突き詰めながら絵を描き続ける若冲と、贋作を描くことで若冲を貶めるために絵師となった源蔵(君圭)は、作品を通じて互いの存在を強烈に意識し合い、心をたぎらせ合う。

澤田瞳子さん、初読。

もともと、若冲は、凄いと思いこそすれ、好きとは言い切れないところがあった。ちょっと偏執狂的というか…緻密に描き込まれた画面に、何か過剰なものを感じて。

本作は歴史小説ではなくフィクションで、若冲の画業の謎に迫るもので、だから当然これが正解ですという事でもないわけだけれど…

ああ、そんな悔恨と復讐の念にさらされていては、より深く深く画面の中にのめり込まなくてはいられなかったのかも…という説得力があった。

そのふたりそれぞれの不器用な優しさ、温かさを知る志乃の存在が、普通の女として生きている安定感をもっていて、苦しい物語の中で、息継ぎのできる場面を作っているようだった。

プロフィールを見ると、思いのほか若い作家さんなのに驚き。他の作品も読んでみよう。