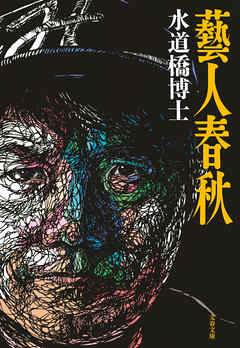

あらすじ

浅草キッド・水道橋博士が現実という「この世」から、芸能界という「あの世」に飛び込んで数十年。そこで目撃した数多の名人、怪人の濃厚すぎる生き様を、描ききったのが本書です。そのまんま東のロマンチシズム、失われた古舘伊知郎の話芸の凄み、北野武、松本人志、ポール牧、爆笑問題etc.「藝人」が「文藝」を超えた! とすら思わせる渾身の1冊です。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

何気なくテレビで親しんでいた人が実はとんでもない人物であることを知らされてびっくりする。とても面白い。特に石倉三郎さんと古館伊知郎さんは前から好きだったので楽しかった。びっくりしたのは稲川淳二さんだ。表に出さないけど重たいものを背負ってへらへらしているのが最高にかっこいい。

若林さんの解説も素晴らしかった。

水道橋博士さんはビートたけしさんに心酔し、弟子入りし、弟子となった後も変わらぬ思いで師匠を慕っており、そういう感じがすごくいい。オレは人にも作品にもあんまり心酔したことがない。漫画など創作には強い興味があり、特定の何かに執着するのではなく、広くいろいろな作品に親しみたいという思いがある。水道橋博士さんに比べるととても浅い。しかしそもそも人付き合いが苦手なので、本当にどうしようもない。

Posted by ブクログ

読書家でもなんでもない私ですが、面白い本と、そうでない本と2つに感想を分けるとしたら、本書は圧倒的に面白かったです。

職業は関係なく、尖った人との会話・繋がりをベースに、著者の分析、考え方がストレートに綴られています。

「生きた言葉」の力は凄まじいです。教えられました。

Posted by ブクログ

皆さんがめちゃめちゃかっこいい!博士の表現が素晴らしすぎました!

有吉の帯の言葉、「困るんだよなぁ…、あのクズ野郎のことで泣きそうになった。」がピタリと来ます。この言葉もってこれる有吉もさすが!

Posted by ブクログ

文章化されているのに盛られてる感が少ないのは、対象者と自身を相対化できているからなんじゃないか。そこを気にする必要のない飲み屋談義でこんな聞いたら100倍面白いだろうな。

Posted by ブクログ

お笑い男の星座からしばらくして、少し慣れたせいかより面白くなっていた。世代もそれほど離れていないせいか、随所のダジャレもしばしツボにはまる。しかし終盤で、がーんと一撃を食らう。

Posted by ブクログ

そのまんま東、石倉三郎、甲本ヒロト、草野仁、古舘伊知郎、三又又三、堀江貴文、湯浅卓、苫米地英人、テリー伊藤、ポール牧、爆笑問題、北野武、松本人志、稲川淳二、有吉弘之

あとがき/若林正恭

奇人変人、鬼才天才らのエピソードがただただ面白い。ダジャレはくだらないが博士の文章も嫌いじゃない。

Posted by ブクログ

通勤のお供にと思って読んでみたら、なかなか読み応えがあった。水道橋博士の人物に対するマニアックな審美眼がよいです。出てくる人たちが怪人物ばかりですが、その魅力を的確に説明して一般人にも分かる様に翻訳してくれます。良書でした。

Posted by ブクログ

著者の観察眼が鋭く、大変興味深く読んだ。ただ、そんな聡明な著者がそこまでビートたけしに入れ込む理由がよくわからない。たけしってそこまで魅力のある芸人かな?全然わからない。かつては輝いていたのかな?

なんだかんだでやはり稲川淳二の回が一番よかった。息子さんが障害者でお涙頂戴の美談というわけではなく、著者が稲川淳二のプライベートというリアルにもっとも真剣に向き合っていたからだと思う。お笑いブームとかクソみたいにつまんなくて大嫌いだけど、芸の道というものを見せてもらったという感じ。

あとは湯浅卓と苫米地英人の回がよかった。二人とも狂っているので、著者の冷徹な筆致で正確に描写するだけで面白くなる。それをわかっているから著者も興に乗って軽やかに冷徹さを徹底している。

Posted by ブクログ

水道橋博士による芸人に対するノンフィクション。水道橋博士の本は始めて読んだけど、この人は超絶に頭が良いなぁ、という印象。記憶力、分析力、構成力が半端ないというか。目次眺めて、目次の芸人に興味があるなら買って損無し。非常に読み応えがある割に、あっという間に読み終わってしまった。

Posted by ブクログ

「藝人」という特殊なジャンルを、インサイダーの立場から描いた一冊。

博士が扱うだけあり、どの人物もコクがあり、とても読みごたえがあった。

そして彼が文章畑の人間だということを感じた。

Posted by ブクログ

水道橋博士の人物評。

東国原英夫、ビートたけし、甲本ヒロト、松本人志など、そうそうたるお笑い芸人を博士の視点で書かれてある。

どれも面白いが、抱腹絶倒なのは、三又又三の話。

芸人としての本人は、笑ったことがないが、すべらない話で松本人志が取り上げることも多い三又。

やっぱりすごい人なんだと思う。

オードリー若林の解説も面白く、この人が本を書いたら読んでみたいと思った。

芸人になるような人で、味のある人たちには、既存の教育制度に適合できず、お笑いの世界で初めて他人から承認されたような人も多いのだろうと想像した。

Posted by ブクログ

昭和の芸能の世界で生きる人々を水道橋博士という異才が書き上げた本。面白い。

古館伊知郎が報道ステーションを辞めるということで、この本を思い出した。

古館が報道ステーションをやるまえのことが、軽妙な語りぐちで書かれていて、彼がまたバラエティー番組に出るのかと思うと末恐ろしい。言葉の洪水が。

一番面白かった、笑いをこらえたのは草野さんの章。電車の中で読みのはきつかった。

Posted by ブクログ

名著「お笑い 男の星座」に続く、芸能界の巨星・怪人・名人たちの物語。

芸能界とは普通じゃない人たちで成り立っている。その普通じゃない世界に、私たちは憧れて羨望し、勝手な想像で芸能人を語り合い、娯楽の提供を受けている。綿谷りささんの「夢を与える」を合わせて読むと、芸能人の普通じゃなさがより理解できると思う。

本作品では「2013年の有吉弘行」が、最も普通じゃない世界を表していると思う。

Posted by ブクログ

芸事とかクリエイティブな仕事に就くと、まず自分の好きな表現スタイルを模倣しようとするじゃん。その模倣のレベルのチャンネルを一つ変えるんだぁ。例えばギタリストがギターを持って『アイツの鳴らしたあの音を自分も鳴らしたい」って思っちゃもうダメなんだよぉ。アイツがあの音を鳴らした時の〝気持ち〟をコピーするんだよ。衝動を。そうやっていくとオリジナルで一生現役でいられるんだぁ。

Posted by ブクログ

居酒屋で聞く、そこにいない人のエピソードっておもしろくないわけないじゃないですか〜。そこに悪口を混ぜて悪ノリでおもしろくするかしないかで、話し手の人間性がでてくると思うのですが、本作は圧倒的な愛情にあふれた水道橋博士の人間関節日記というピッチです。あたかもその人とシンクロしてんのかと思うほどの、内面描写ですが、書き口が愛情にあふれた第三者視点なのと、エピソードの構成が圧倒的にエンターテイメントとして質が高いので、後味も爽やかで、悪口を聞かされて、疲弊する感じはまったくなく、一気に読ませる勢いがあります。

おもしろかった!

Posted by ブクログ

昔から、水道橋博士は文才があると思っていましたが、本作に於いてもその力量は衰える事がありません。様々な芸能人にスポットを当てた内容に、「芸能界」と言う未知の世界を少し知りえる気分に。そこは、テレビで見る姿と言う物は幻想なのか。

Posted by ブクログ

題材となっている人たちはみんな個性の強い人たちなので、テレビ上ではもちろん知っているのだが、この本を通してそれぞれの人間性の部分や画面の裏側の部分も知れることで、それぞれの面白い部分や魅力が分かって楽しんで読めた。特に甲本ヒロトと苫米地の話が好き。

Posted by ブクログ

たぶんどっかのwebでひっかかって読んだんだけど、よかったですよ。堅くて生真面目で、流れるような文体ではないけど、すいすい読める。尊敬とかが下敷きにあるからかな。三又の話とか、草野仁の話とか。