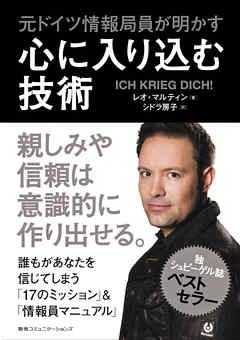

あらすじ

親しみや信頼は意識的に作り出せる。 誰もがあなたを信じてしまう「17のミッション」&「情報員マニュアル」

ドイツ連邦情報局に勤務する敏腕スパイ・スカウターのレオ・マルティン。

彼の手にかかるとどんな人でも心から彼を信用し、彼のためなら味方すら裏切るようになる。

どのような卓越した「技術」で人の心をつかむのか?

これは犯罪組織の解明だけでなく、職場やプライベートでも応用できる「人の心をつかむ技術」である。

ドイツで2011年3月発売。

3ヶ月で実売部数3万部を突破!

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

元ドイツ情報局調査員の筆者が他人に信頼されるようにするまでの行為・思考法を筆者自身の経験を交えて解説した本。人に信頼されるようにするためには必ず相手の良い点を見出すこと等至極当然のことではあるが実践するとなると中々難しいものが重要であるということが理解出来た。流石、元情報局員だなと思えるような内容ではあったのだが、筆者自身の経験談のところが若干フィクション臭が強めに出てた感じが否めない。まぁ、この部分は置いといても今後人付き合いしていく上で、この本に記載されている内容を心掛けていけるようにすれば良好な人間関係を構築していけるのではないかと思われる。

Posted by ブクログ

第一章について

・自分の思考に注意すること。相手に抱いているネガティブな気持ちはいくら外見(言葉や態度)で繕っても隠すことが出来ない。まずは、どんな相手でも良い面、褒められるべき面を見つけること。

・感情をコントロールし、平静さを保つためには、何を個人的に受け止め、何を個人的に受け止めないか(こっちの方が重要)を自分で決める。

・自分が属したいグループに合わせてカメレオンのように変身する。(外見、価値観、考え方、行動などをグループの共通点を調べて合わせる)第一印象から抱く先入観は今後の関係構築に少なからず影響を与えるので注意する。

・人間の基本的欲求(安心感、愛情、称賛)を満たしてあげることから始め、信頼を得る。

第二章について

・最初の接触では意図的であることがバレてはいけない。相手との視線を合わせるのではなく、自分から横から話しかける。その時に陳腐なセリフ(よく来るの?、一緒に飲まない?、天気、政治について)は使わず、その時の状況と関係のあるテーマで話を切り出す。質問のし過ぎは避ける。(接触を求めている印象を与えてしまう)すぐに答えを言わずに相手に推量させるようにする。

・人間関係の根底にあるのは責任。責任を果たして相手に頼りになる人だと思わせることで信頼を得られる。(約束は必ず守る)

第三章について

・将来の働きを見越して自分から投資する。その時にすぐに見返りを求めない。援助のタイミングがあれば必ず援助する。相手のことを信頼しているとということを相手よりも先に伝える。

・自分の行動によって相手がどう判断するかを常に意識しておく。(他人を悪く言えば、誰のことも悪く言うと思われるなど…)

・オープンクエッションは相手に多くのことをしゃべらせることが出来るので上手く使う。クローズドクエッションは答えを限定するので早く目標に近づけたいときに使える。

Posted by ブクログ

元ドイツの連邦情報局で諜報機関で犯罪組織の情報収集をしていた人のアドバイスする、よりよい人間関係を構築するための本。

この本の読み方には、たぶん二通りあると思います。

一つは、自分の人間関係の構築のために役立てる読み方。

そして、もう一つは、実際の諜報活動の緻密かつスリリングな詳細を知っていろいろと楽しむ読み方。

私は主に後者の読み方で読みました。

特に、青池保子さんの「エロイカより愛をこめて」のファンの方はこの読み方だとかなり楽しめます。

(なんといってもドイツが舞台だし!)

犯罪組織の中の人に目を付けて、こちらの情報提供者(V人材とよばれています)にするんですが、この本のなかではロシアマフィアにつながるV人材として、ティホフという男性をスカウトして、いかに信頼を築き上げて行くかがドラマ仕立てで書かれています。

人間関係についての抽象的な例をあげるだけではなく、ティホフとの交流ストーリーを挟みながら話が進むので、理解しやすく、かつ信頼度もあがる。

情報局の人間関係テクニックは、通常よりかなり特殊かと思いきや、「言ったことは必ず守る」とか「相手の長所を指摘する」とか、一つ一つは当たり前のことでもあるのが意外でした。

ただ、その「当たり前のこと」がとても高レベルで行われている印象があり、これが人間関係のプロか……という印象。

テクニックだけ覚えても、実際に著者のレベルに達するのは難しいかも。

Posted by ブクログ

元ドイツの情報局にいて対象とする犯罪組織内の情報提供者を育成(?)していた人の話。

魅力的になり、良く聞いて、少しは自分のことを話す。

魅力的になるには目標を立てて少しずつ成長していく。

人に対しては良い面を見て、悪口を言わず、誠意を持って接し、約束は守る。聞いたことは覚えておいて、再開のときに話題にする。

嘘はばれるので言わない。自慢もしない。

ある人を情報提供者に仕立てるのは「影響力の武器」でも触れてた、好意を持たせ、最初は簡単な依頼をして相手側に行為の正当性を認識させてだんだんと難しい依頼へとしていく。

タイトルとか実際にあったストーリーは情報局という仕事のスリルや特別感があるが、人と人の信頼作りや共同作業の進め方は普遍的かと。

ロシアが犯罪者の供給源となっているのですね。犯罪歴がなくなるってすっごい国。

Posted by ブクログ

元ドイツ情報局員が、犯罪組織から情報を提供してもらうV人材(情報提供者)に接触し、信頼を得て、情報を聞き出すまでの実例を挙げながら、そのノウハウを伝授する。スパイ養成講座の看板ではあるが、実際には人とのコミュニケーションの取り方のコツ、ポジティブな思考法をもとに、成功体験をいかに積み上げるかといったことが記されている。実はほとんど無意識のうちに自分がやっていることばかりだった(笑)。

実話を元にしているため、読み物としてもそこそこ面白い。スパイ小説ほどの派手さはないが、情報局がターゲットをいかに追跡調査するのかといった背景が垣間見える。すべては信頼から生まれる。

Posted by ブクログ

元ドイツ諜報局員が、どのうようにして目的と信頼を構築し、情報を引き出すかといった事がストーリー仕立てで書いてある。ラストは映画のワンシーンのような爽快さがある。

しかし、うーん。なんだか不思議だが、ごくあたりまえの事が書いてあるにも関わらず、何だか心のあり様が変わった。まずは自分が人を好きになる事、いいところをなるべく見る事。言葉にするといささか陳腐だが、人と上手くやるにはまずそこしかないのも確か。

Posted by ブクログ

元ドイツ情報局員が自身の体験をもとに、どのように良好な人間関係を構築するかを語った一冊。

著者がどのように犯罪組織の中に情報提供者を獲得したのかが実際のエピソードを交えて描かれており、巷の心理学本よりずっと説得力がある。

結局のところ、小手先の心理学的な技術などより、相手に対していかに誠実であるかというが何より大事だという指摘には深く頷けた。オススメ。

情報提供者への公開できない報奨金に対しては、情報局が予め税務署に納税しておくというエピソードには、いかにもお堅いドイツ人だなぁと感心してしまった。

Posted by ブクログ

犯罪組織の一人を協力者にする経緯と共に、人との関係を作る技術を説明していく。面白い。

基本は、誠実に、嘘をつかず、約束を守る。相手の良い所を見つけてそこを本当に尊敬し、口に出して褒める。どの人とも分け隔てなく接し、対応を変えない。自分の考えだけが正しいわけでない事を認識して人と接する事。

・自分の思考に注意する事、それは自分の言葉となるから。

自分の言葉に注意する事、それは自分の行為となるから。

自分の行為に注意する事、それは自分の習慣となるから。

自分の習慣に注意する事、それは自分の性質となるから。

自分の性質に注意する事、それは自分の運命となるから。

―タルムード

・「鍵をなくしたんだよ」

「どこで?」

「あそこの後ろのところで」

「じゃあなぜここで探しているの?」

「ここに灯りがあるから」

・初対面の人と接触するコツ

「視線が合うのを待たない」

「正面からではなく横から話しかける」

「笑顔で話しかける」

「その時の状況と関係あるテーマで話を切り出す」

「質問をたくさんしない」

「テーマを時々変える」

避けた方がいいのは、陳腐な決まり文句、天気、政治である。これらは無味乾燥でぎこちないので、気楽で軽い接触には向かない。

・人物を評価するとき気をつけたいこと

「人から受ける第一印象に頼らない。時間をかけて、それまで面識のなかった人を知るようにすること。急いで判断すると、誤った道を進むことになる。一度誤った道に入ると、痕跡を見失う。」

「服装や肩書のような外面に惑わされないように気をつける。」

「自分が先入観や偏見を抱いていないかどうか、頻繁にそして定期的にチェックする。先入観は、根拠ある事実すら覆い隠してしまうことを認識すること。」

「相手の独特な部分に焦点を絞る。」

「凄く親切な人だ、または実に嫌な人だ、と会ってすぐに感じたら、じっくりと観察してその理由を突き止める。」

「人が何をどんなふうにするかを観察するだけでは足りない。なぜそのように行動するのかという理由や背景を知ろうと努める。」

「ある行動を判断するときに、一般的な状況を見失ってはいけない。特殊な状況における行動から一般的な行動を推論することはできない。」

「ターゲットの人物をあらゆる角度から観察し、基本的情報を十分に得てから判断する。」

「人物に対するあなたの説明は、どれを取っても解釈の可能性に過ぎないことを忘れない。完全に論理的と思われる説明でも、たくさんの可能性の一つに過ぎない。だから、論理的に思われる説明も真実にはほど遠い。」

Posted by ブクログ

自分のことを言うことで、仲を深める。

相手のことを言わないことで、信頼を得る。

その信頼を強固のものとするために、小さな約束でも必ず守る。

些細なことだけど、少し意識することで、かけがえのない絆を手にすることができることを説いている本。

何度も読んで、自分の中に落とし込んでいきたい。

Posted by ブクログ

【由来】

・

【期待したもの】

・

※「それは何か」を意識する、つまり、とりあえずの速読用か、テーマに関連していて、何を掴みたいのか、などを明確にする習慣を身につける訓練。

【要約】

・

【ノート】

・まずは20分ほどで流し読み。今の漂着の状況とあいまって、目的意識がハッキリしているので可能だったんだろうな。こんな読書でいいのかな。

Posted by ブクログ

・話しかける際に必要なのは意図した自然さ

・洞察とは観察から導きだされた行動の背景を読むことにある

・話しかける際に、どんな切り口で話しかけるかを常に観察して磨く。→相手に警戒されない話しかけられ方を身につける

質問によって相手の意思決定に及ぼしている要素を把握することが大事=自分とは異なる相手の価値観を知る

Posted by ブクログ

最後に要点が示されているが、それまでに描かれたストーリーを読むことでスッと入ってくる。人から信頼を得る上で、自分がどういう人間であるか自覚的でなければならないと思う。またにふと考えることはあるがしっかりまとめて確認出来るようにしておきたい。

Posted by ブクログ

元ドイツ情報局員の著者があかす、情報提供者=犯罪組織の一員で極秘の情報を提供してくれるスパイを獲得するための方法。

スパイを獲得って。。。スパイって犯罪組織を裏切るわけで自分の命も危なくなる行為なんだけどそれを獲得って。。。。一体どうやって??

フィクションをおりまぜてるんだろうけれど、麻薬組織を壊滅するためにスパイにできそうなターゲットの人物に近づき、自分の味方に引き入れるためのアプローチを通じて、そのテクニックを紹介しています。

これが映画みたいで面白くて一気に読んでしまいました。

何となく大金を積んでって事なのかしら?と思ったら、そうではないんだそうで。勿論お金のやり取りもあるけれど、お金で作られた絆はもろいって事なんでしょうね。結局のところ自分を信頼させて、この人のために動こうと思わせるところが肝みたい。

テクニックそのものはものすごい特別な事はなかったような。

心理学的な要素もありましたが、基本は言動と行動を必ず一致させてぶらさない、相手からの信用を勝ち取るといった、ごく日常でも必要とされるようなこと(でもちゃんとやるのは難しい)でした。

印象に残った点としては、

・どんな小さい事でもするといったことはすること。

・それからどんな相手に対しても心から尊敬して賞賛できる面を最低1つは見つけること。

これ、完璧にやるのって難しいですよねーでも心がけてみよう。

しかしスパイにさせるって、こういう実際に味方につけていくアプローチも一発触発で大変だろうけど、何が一番ポイントかって、誰をターゲットにするかってとこかもなーと思いました。そこはこの本では直接触れられてないけれど。

いい資質を持っている人、そして自分の目的に協力してもらうのに最適な人物を選ぶ、これが作戦の7割がたくらい決めてるような気がするよ。

それも含めて参考になりました。

これは面白かったです、オススメ!