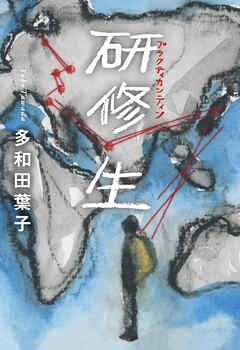

あらすじ

仕事、言語、人との出会い――

海を渡ったわたしの日常が、わたしのあり方を変えていく。

舞台は1980年代のドイツ、ハンブルク。

本の取次会社の研修生になった「わたし」が重ねてゆくのは、多様な人たちとの身近な交流。

やがて未来への、思いがけない糸口が見えてきて……

読売新聞連載の最新長編小説

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

著者自身と思われる若い日本人女性が、西ドイツのハンブルクにある書籍取次会社で「研修生」として働く日常が淡々と描かれている。

大きな起伏も、回収すべき伏線も、ましてや劇的な結末もない滞在記(しかも500ページ超)なのに、なぜページを捲る手が止まらず、読み終わってしまうことをこんなに惜しむのか、よく理解できない。

ひとつあるとすれば、1980年代というインターネットもSNSもなかった時代に異国に身を置き、異なる言語、異なる文化にどっぷり浸かる体感や、それが及ぼす心身の変化がリアルに感じられるからかもしれない。

著者が病的に「小説を書きたい」と思い立つ場面はグッとくる。

Posted by ブクログ

外国との文化の違いを改めて知る。

家に招くことが、こんなに気軽でカジュアル?

マグダレーナへの感情は友情?恋愛?

映画などでとてもよく耳にする、洒脱な会話。特に残っているのが、妊婦さんがお腹の子供、まだ名前は決まってないんだけど、将来の職業はサッカー選手、なぜならとてもよくお腹を蹴るから、というせりふ。

Posted by ブクログ

1980年代、22歳で単身ドイツに渡り研修生として働く主人公。私自身も(時代は10年ほど後だが)似た経験があるため、彼女の寂しさや悔しさに強く共感した。淡々とした語り口ながら、ページをめくる手が止まらない。92ページに描かれるレートケさんのさりげない優しさには胸が熱くなった。手紙でのやり取りやトラベラーズチェック、生魚の日本食に抵抗感を示される時代背景も懐かしい。異国で暮らす中で生まれる微妙な違和感が的確に描かれ、マグダレーナに苛立ちを覚えつつも、最後まで一気に読んだ。

Posted by ブクログ

500ページを越えるぶ厚い本を手に取り表紙をめくる。2段組みでないことに少し安堵の気持ちをおぼえ読み始めた。文章は平易な表現で、読みやすいリズム感がある。比喩の巧みさも含め、若いころに読んでいた開高健さんを思い出した。

主人公はドイツの出版取次会社に研修生として働き、公私を含めた日常を淡々と書き綴っていく。我々の生活に時間の区切りがないことと同様に、全編章立てもなく書き綴られる。淡々と、連綿と。

研修生として転々と業務が変わる様子、職場ごとの人間関係、帰宅すると現れる友人たちや家主さんたちとの関係。人間の内側を伺いながら同じような日常が繰り返し描写されていく。同じような日常の中で気づく小さな変化や感じたことが、言葉に置き換えられて表現され、読み手の心に共感が拡がる。改めて優れた表現とは優れた比喩であると感じさせられる。

著者は1960年生まれで、本作品の舞台は1980年代だ。時々物語の中で “当時は”と表現され、現在の著者の目線が入る。それは、『当時タバコとアルコールを摂りすぎると長じて食道がんになる可能性が高いことを、誰も教えてくれなかった』と60代を迎えた当時の友人らとの関係性が持続していることが表現されている。もちろん研修生として一時滞在の予定だった著者が、そのままドイツに住み続けている事実の隠喩でもある。

1964年生まれである読み手の僕は、本作と同年代の日本の空気感を知っており、著者が彼の地で感じたギャップを、多少なりとも理解しやすい年代だと思っている。終盤、労働組合の集会の描写もまた印象的だった。新鮮な異文化体験の中にいろいろな気づきがあり、良い読書体験だったと思う。

Posted by ブクログ

ドイツハンブルクで研修生としてアルバイトのような立ち位置で働く主人公の日々の記録.日記のような,そして最後が最初につながる小説のような自伝風物語.仕事の内容も,異国での交友,文化の違いや部屋を借りるといった生活のさまざまなことが丁寧に書かれていて面白かった.

そして何より小説を書きたいという気持ちが息苦しいほどに感じられた.

Posted by ブクログ

ドイツに研修生として書籍の苦情処理

から注文受け入れ 印刷 販売

などあちこちの部署を回り

それぞれの担当者とふれあい週末になると泊まれる場所を提供する友人にも

出会う

たまねぎ

Posted by ブクログ

まるで日記のように、日々のあらゆる細かい事ごとも見逃さない、その光景、匂いなどが本を通して漂ってくる。

まるでその場にいるかのように感じる、表現力の

豊かさに脱帽だった。

全てにおいて、細かく丁寧に描かれた文章は

とても素晴らしく、「こんな書き方がらあるんだ。」

と思わせられた。

Posted by ブクログ

多和田さんの自伝的小説。

大学卒業後、ドイツのハンブルグに渡り、書籍会社の研修生として、多様な人や文化と触れ合う日々。

今後、多和田さんがノーベル文学賞を取った日には、きっとこれが自己紹介代わりの一冊のなるのかも。