あらすじ

神風特別攻撃隊第一号に選ばれ、レイテ沖に散った関行男大尉。敗戦を知らされないまま、玉音放送後に「最後」の特攻隊員として沖縄へ飛び立った中津留達雄大尉。すでに結婚をして家庭の幸せもつかんでいた青年指揮官たちは、その時をいかにして迎えたのか。海軍兵学校の同期生であった二人の人生を対比させながら、戦争と人間を描いた哀切のドキュメントノベル。城山文学の集大成。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

命の重さはいつでも同じはずなのに、生きる時代、為政者によって、こうも変わる。

せっかく終戦を迎えても、精神の安定を得るため、弱い立場の者をイジメ、翻弄する。

戦後は戦中の評価が180度変わり、讃えた者を、これでもかと罵倒する。

ヒトって、残酷。

Posted by ブクログ

指揮官たちの特攻 城山三郎

8月は毎年、戦争に関する本を読むことにしている。今年は、コロナ対応が後手後手に回っていることなどの政治の失敗が先の戦争の体制と酷似している点などが叫ばれ、「やはり日本は戦争をしてはいけない」というムードが流れているように感じる。神風特攻隊などというものは、作戦としては最低の代物であり、パニックに陥った当時の政府にとっての苦し紛れのものであったことが想定される。特に、本書では特攻によって死にゆく若者たちの悲哀を描いている。無論、神風特攻隊によって死にゆく道を取った人々は、しっかりと弔われるべきであり、なお本書を読むと彼ら自身が作戦に不服としながらこの世を去っていったことがわかる。航空のプロたる彼らは、飛行機乗りとして育成されながら、最終的には片道切符の特攻作戦を実行する理不尽さ、悲しみに思いを馳せる。特攻は飛行機といい、プロのパイロットを一瞬にして砂塵にしてしまう極めて非効率な作戦であり、そのコストとリターンを考えれば竹やり作戦よりもタチが悪い。しかし、思うにこれらも平常時だからわかることであり、今回のコロナ禍における緊急時の心理状況をして、現代の私たちもこのような手段を取ってしまう危うさについて認知すべきであろう。パニックに陥ったときにこそ、絶対にとってはならない手段を知るということが重要であり、それこそが歴史を学ぶ意義である。

本書では特攻の最初の犠牲となった関大尉と最後の特攻隊である中津留大尉という同期にスポットライトを当てて、城山氏の体験も交えながら特攻や当時の軍部について述懐するものである。特に中津留大尉の死はつらいものがある。戦争が終わっているにもかかわらず、指揮官の宇垣纏の死に場所探しに突き合わされたという印象がぬぐえない。しかも、これは城山氏の予測ではあるが、戦争終了の米軍のパーティーに突っ込むことを命じられたうえで、あえて米軍のパーティーを避けて近隣の水田に突っ込むという最後は、真珠湾に始まる日本の国際的な戦争の了解事項の無視ということをこれ以上起こしてはならないとする中津留大尉の最後の覚悟であった。城山氏は天皇に戦争責任が及ばぬよう最後に罪状を被った広田首相に重ね合わせ、その矜持を虚しく称賛する。

Posted by ブクログ

城山氏の綿密な調査と自身の経験など、あらゆることをふるいにかけた渾身の記録。読むだけで哀しさが痛切に身にしみる。歴史の教科書にもこういった人々の事実を載せるべきではないだろうか。

Posted by ブクログ

特攻機として零戦などの戦闘機だけでなく、大きなフロートを持つ水上機や、練習機の「赤とんぼ」まで投入されていたことを知ると、人の命をあまりに軽視していた軍部に腹がたって堪らない。

極めつけは伏龍。海の底で敵艦に爆弾突き当て、仲間とともに人知れず死んでいく。こんなん作戦じゃない。

映画やドキュメンタリーなとでは、国を思って散っていった若者たちの、勇ましい、感動的なストーリーに作り込まれて伝えられることも多いが、実際には声を上げられない、やり場のない無念さに包まれながら、人知れず亡くなっていった方も多いんだろう。

かの戦争で散っていった若者たちが少しでも多く生き残って日本再建に参画していたら、政治も社会も経済もこんなに残念な状態にはなっていなかったのかもしれないとは思う。

Posted by ブクログ

指揮官の立場から見た、特攻とは何であったのか?どんなものだったのか?何がその様にさせたのか。実際軍隊に入隊して、そして戦争を経験し、作家になった城山の目から見た戦争と戦争の現場をよく調べ、参考文献70冊を超える文献を精査し、作者としては、初心に戻り、年来の課題をようやく書き終えた思いと書いている。戦時中を再体験させられた様な現実的な気分にさせられた者は少なくない筈である。この様な目をもって戦争とは?平和とは何かを再々考することは人生にとって決して無駄な事ではない筈である。感動!!

Posted by ブクログ

軍神と呼ばれ讃えられた特攻第一号の関大尉と、終戦日の玉音放送以降に長官に伴い飛び立った最後の特攻中津留大尉を中心に、彼らの性格や人とのかかわり方・そして短く儚い生涯を鮮明に書き記している。また残された妻や両親の深い悲しみと苦しみをも取材をもとに書き表していて、読んでいて胸が詰まるほど苦しくなった。

変に脚色をしていないからこそ、また実際に当時海軍に所属していた経験のある筆者だからこそ当時のひりついた空気感に近いものを文章越しに感じることができたと思う。

なぜこのような悲しいことが起きなければならなかったのかと何度も繰り返し考えてしまう。

一人親かつ妻子もいた、本来なら選出対象にはならないはずの若き指揮官が唐突に特攻隊に選ばれたのはなぜだったのか、そして終戦の締結を伝えず若い部下たちを引き連れ敵地へ特攻し果てることを望んだ宇垣長官は、また終戦を知らずに特攻へ赴いた若き隊員たちはどんな心情で当時生きていたのだろうかとぐるぐると考えては怒りか悲しみかやるせなさか、はっきりと言い表せない感情がとどまることを知らない。

Posted by ブクログ

終戦記念日が近いこともあり、手に取った一冊。

神風特攻隊の第一号に選ばれ、レイテ沖に散った関行男大尉。最後の特攻隊員として敗戦を知らされないまま玉音放送後に沖縄へ飛び立った中津留達雄大尉。二人の人生を対比させながら、戦争と人間を描いたドキュメンタリー。

昔、鹿児島へ旅行した時、まさに特攻の地である知覧を訪れたことを思い出した。

片道分の燃料しか積まずに、その分爆弾を積んで自らもろとも敵艦隊へ突っ込んでいく。まだ10代の青年が殆どで、その心境とは如何なるものだったのだろう。

その知覧には所狭しと父母や妻あてに書かれた手紙が展示されていた。とても10代とは思えないほどね達筆で…すみからすみまで読み返した記憶が蘇った。もう一度、いつの日か知覧という地へ足を運ぼうと思った。

ウクライナの紛争しかり、今、少なくとも平和な日本の世の中に感謝しなければならない。

Posted by ブクログ

大戦末期のなりふり構わない特攻作戦の惨さを改めて教えてくれる城山氏晩年の作品。「回天」や「桜花」はまだしも、海に潜った人の手による「伏龍」や水上機特攻に至っては何をか言わんやである。自身の入隊体験をまじえながら描かれる指揮官2人の過酷な運命。彼ら所縁の地を目で確かめたり、遺族を探り出して取材敢行したり…戦争の本質を後世に伝えたいとする氏の使命感や熱意がとても強く伝わってきた。ちなみにここで語られるエピソードの数々は「永遠の0」でも引用されている。

Posted by ブクログ

海軍兵学校の同期で、最初と最後の特攻隊員となった関行男大尉と中津留達雄大尉。「永遠の0」の宮部さんは中津留大尉がモデルになってるのかと、読み終えて思いました。本当に特攻作戦に関する文献は何度読んでも心が痛むし、憤りを覚える。親の気持ちも辛い。

Posted by ブクログ

ご存知、ビジネス小説作家城山三郎氏による、渾身のノンフィクションである。城山氏自身が戦中海軍に所属していたようだが、若年だったため身分は訓練兵であり、出征は免れた。

著者の無念さが全編を通してにじみ出ている。著者自身の、特攻隊員たちへの最大限の弔いとして本書が書かれたに違いない。というのは、巻末の参考資料が何十冊というすごいリストなのである。何としてでも正確な記録を残そうという著者の執念というか、真摯さが感じられる。

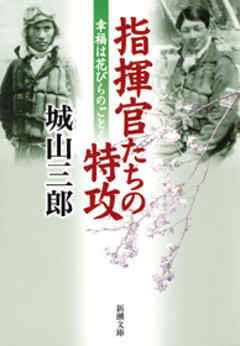

表紙にある写真は、一人目と最後の特攻隊である。最初の関氏は、「僕ほどの技術を持ったパイロットに攻撃をさせずに特攻をさせるとは、バカげている」と言いながらも、命じられて散った。最後に特攻をした人は、何と終戦を知らず飛び込んだのであった。これら23歳の若者たちはともに家庭を持ったばかりで、何とも惜しい。また信じられないのが、戦後その母親たちが後ろ指をさされながら暮らさざるを得なかったということだ。特攻専用機の桜花や、人間魚雷の回天の記述には胸が痛んだ。

若者だった著者自身の回想も入っており、ちょっと読みにくい個所もあるが、極力分かりやすく書く努力が見受けられる。著者の使命感を感じさせる本である。

Posted by ブクログ

特攻一号士官の関大尉と、宇垣中将と最後の特攻をした中津留大尉を核とした特攻の物語。数々の醜悪な特攻兵器と司令部の指揮。戦争を賛美する者に呪いあれ。

Posted by ブクログ

23歳で特攻で散った関大尉と中津留大尉を中心としたドキュメント.城山三郎の渾身の一冊.経済小説のイメージが強いが自身の経験も踏まえた戦争関係の著書も多い.改めて強く戦争の不毛さをしる.

Posted by ブクログ

2001年に小説新潮に短期集中連載された城山三郎氏の小説。日本海軍初の神風特別攻撃隊「敷島隊」の隊長だった関行男と最後の「第七〇一航空隊艦爆分隊」の隊長だった中津留達雄、2人の人生を中心に特攻に関わる海軍の動向を描いたものです。他にも様々な特攻隊員や特攻兵器が登場します。他の特攻を扱った作品と異なるのは、特攻隊員の家族のその後をきちんと描いているところだと思います。特攻を美化することもなく卑下することもなく淡々とした文章ですが行間から作者の気持ちが溢れてきます。作者の丹念な取材による優れた作品です。

Posted by ブクログ

明日、死ね。

国家のため、国民のため。皇国の軍人として散れ、と。

いきなり、告げられるのである。

昭和2年生まれの昭和を丸々生き抜いた著者自身の海軍体験を散りばめながら、神風特攻隊として殉じていった海軍兵学校の同期生二人の人生を対比しながら、綴られる一冊。

本書中にも記されているが、茅ヶ崎でかつてサザンオールスターズを誘致して球場でライブを行ったことがある。その際、照明演出のために二射の光線が上下左右、夜を飛び交った。

かつて戦中、この球場は対空砲ではなく対水上の敵機を撃つ為の海軍の高角砲陣地であった。

探照灯である。

遠浅の茅ヶ崎海岸は、米軍の日本本土上陸作戦コースに予想されており、海岸に接近してくる米艦船めがけて砲撃するのだが、そのときには敵艦船からの集中砲火を浴び、空からは爆弾の雨。加えて、北方台地に布陣する陸軍の重砲隊の砲弾まで浴びかねない。その中で仮に生き残れたとしても、次には爆弾を抱え、敵戦車の下に飛びこんで終わり。探照灯を見て、そんな悪夢を思い出されるわけだ。

自分が10代だったあの時、地元でサザンが来るってんで浮かれてた中で、爆弾を抱え肉片が飛び散るあの頃を無理矢理思い出させられていた世代がいると。

無知とは酷く残酷だ。細かな史実も知らないとならないな。戦争を知らない世代が、新たな悪夢を生むやもしれん。

本書表紙右が、最後の特攻隊長中津留大尉。左が最初の特攻隊長関大尉。

無知が罪を生むということを痛感した一冊でした。

Posted by ブクログ

戦争とはなんて残酷なものなんだろう。

そして、もっと残酷なのは、戦争を理由に人間の命を軽く扱った当時の軍のトップたちだ。

「一億総玉砕」という言葉の持つ意味を本当にわかっていたのか。

国民がいない国家など存在しない。軍は日本が滅びるまで戦争をやめるつもりはなかったということなのだろうか。

現代でも何故こんな簡単なことがわからない?と思うような発言をする政治家がいる。

誰が考えても最優先すべきは他にあるだろう!と思うのに、企業利益を真っ先に守ろうとする企業家がいる。

本当に大切なものは何か?

トップに立つ者が優秀だとは限らない。

上に立つ器でもないくせにトップに立ってしまった人間の下につく者は、悲劇しか待ち受けていない。

関大尉は実は特攻の第一号ではなかった・・・というのは別の資料で読んだことがあった。

先に出撃した者の戦果が確認されていない(出撃にあたり機関銃・無電は不用との本人申し出あり)。

掩護機もなく、何よりも兵学校出身者ではなかった。

特別攻撃隊を「神風」と言い、特攻で散った者を「軍神」と言うためには、第一号はどうしても兵学校出身者でなければならなかったらしい。

周囲からは「軍神」と持ち上げられながらも、戦後は一転、世間は冷たく遺族が石を投げられるようなこともあったという。

戦争が終わっても悲劇は終わってはいない。

宇垣纏中将が第五航空艦隊の司令長官に着任したのは終戦の年。

幾人もの軍人を輩出している一族の出身である。

それまでは通常爆撃が原則であり、あくまで特攻は例外とされていた。

しかし、着任早々に宇垣は主客転倒を宣言する。

すなわち「特例の無い限り、攻撃は特攻とする」と特攻を原則としたのだ。

戦争は人を狂わす。

「桜花」や「回天」に代表される人間を兵器の一部として使う武器。

いかにして身を守り相手を斃すかではない。最初から死ぬことが決まっている戦術である。

「桜花」の初出撃の結果は悲惨なものだった。

70機以上の戦闘機による掩護が必要だと訴えたにも関わらず、配備されたのは55機。

実際の掩護機はさらに少なく30機しかいなかった。

重い爆弾を抱えて動きの遅い一式陸攻は、アメリカ戦闘機集団のかっこうの獲物となった。

「桜花」ごと全機が撃墜されてしまう。

「桜花」隊員15名、一式陸攻隊員135名、掩護機隊員10名の命が一瞬にして失われた。

軍のトップにとって人の命とは何だったのだろう?

戦争がすべて悪かった・・・と言い切れるのだろうか。

当時次々と開発されていた特攻のための特殊兵器。

多くの人間が兵器の部品として出撃させられた。

しかし、隊を組んでの出撃であっても、ほとんどは海軍兵学校出身者は隊長のみ。

あとは予備学生出身者と予科練出身者で構成されていた。

口では「一億総玉砕」と言いながら、職業軍人たちは温存されていた事実。

理由はいろいろあるのだろう。

けれど、こうして時間が経てば、予備学生や予科練出身者に多くの犠牲者が集中していることは明らかである。

「特攻を原則とする」と宣言した宇垣中将は、結局歴史にその名を残した。

終戦の日、玉音放送があったことを宇垣中将は部下たちに隠したまま出撃したのでは?と筆者は伝えている。

米軍キャンプ地に特攻をしたとき、飛行機に爆弾は積まれていなかったようだ。

米軍キャンプ地にたどり着いた特攻機は2機。

ともに直前で進路を変更し、岸礁と水田に突っ込んでいる。

隊長でもあった中津留大尉は操縦士としての技量はトップクラスだった。

だとしたら、意図的に米軍キャンプ地を避けた・・・と考えるのが妥当だろう。

もしもこの特攻が成功していたら。

戦争終結後に攻撃をした日本は、国際的に立場を無くし、戦後の復興にも影響がでていただろう。

宇垣中将は終戦の勅命をどう受けとったのか。

死なずにすんだ若者たちを何故道連れにしたのか。

「宇垣さんが一人で責任をとってくれていたらなぁ」という遺族の言葉は、宇垣中将に届いているだろうか。

戦争は哀しい。戦争は残酷だ。そして戦争は人が人として生きることを許さない。

二度とこんな時代がこないように、心から願う。

Posted by ブクログ

2015年の15冊目です。

海軍の神風特攻隊作戦を最初の特攻退院関行男大尉(レイテ沖)と終戦の玉音放送後に最後の特攻隊員として沖縄に出撃し帰ることのなかった中津留達雄大尉の二人の生き方を対比させながら、史実を丹念に調べ書きあげられている作品です。ともに結婚し家庭の幸せも手に入れていた若き指揮官の人間ドキュメントです。

70年前の出来事と私の生きている今とは、繋がっているはずだが、積み重ねられた惜別と悔恨の情を知るすべもなくなりつつある。こんなことに思いを馳せる年になったということかもしれない。

Posted by ブクログ

長編『官僚たちの夏』をそろそろ読もうと思っていたので、その準備も兼ねて。

特攻隊第一号の関行男大尉と、最後の特攻隊員中津留達雄大尉についてのドキュメント。涙無しには見られない悲劇のストーリーというよりは、淡々とした描かれ方。それでも、訳の分からぬ作戦を断行した上層部への静かな怒りが伝わってくる。

著者自身が昭和初期の生まれで、海軍に志願し入隊していたとのこと。現代では理解の外にある考え方であり、そんな考え方を持ったまま入隊した海軍の腐敗と終戦がどれほど堪えたのか、これもまた理解の外にある。

海軍の腐敗だとか特攻隊の評価だとか、そういったものはこの短編を読んだ程度で語れることでもないし語りたくもない。その一方でこの本を読んで印象に残ったのは、登場人物から垣間見える信念の強さだと思う。陛下に捧げた体であるとして我が子への輸血を拒んだ高橋赫一。東京裁判で一言もしゃべらず一身に罪を引き受けた広田弘毅。終戦後の米軍基地への特攻を直前で避け、平和への軟着陸の一翼を担った中津留達雄。などなど。

もちろん、現代の価値観に照らすと善悪の問題にはなろう。しかし、自分を貫くことができたのは、教育による洗脳などではなく、自分の中に折れない芯のようなものがあったからなのかな、と思う。それは著者がその身で経験した海軍の腐敗描写との対比で明らかだ。

戦争について多くの著作を残した城山三郎も、強い信念に突き動かされたのだろうか。次に読むのは『官僚たちの夏』だが、広田弘毅について描かれる『落日燃ゆ』も読んでみたいと思う。

Posted by ブクログ

大東亜戦争が末期を迎える昭和16年ごろのこと。日本は秘密兵器として、日本陸海軍による「特攻」を実施する。神風特攻隊の二人の指揮官、関行男大尉と中津留達雄大尉は、海軍兵学校70期の同期生だった。同い年で一人っ子同士、おまけに妻帯者と、境遇もよく似た二人は、奇しくも特攻隊の中でも同じ運命をたどることになる。

特攻隊の兵士たちはほとんどが、予科練あがりの二十歳前後の青年兵。本来なら日本の未来を背負うべき年齢の青年兵たちは、自分の運命を知り悩んだという。片道分の燃料と爆弾をつんだだけのゼロ戦で一度飛び立てば、もう二度と生きて帰れないのは誰もがわかっていることだ。戦争状況が悪くなる中、果たして自分たちの死が何の役にたつのだろうかと、泣き、葛藤し、ケンカもしたという。

そんな部下の様子を知りながらも、あえて先導の指揮をとらねばならない指揮官の務め。妻帯者はこの辛い任務になるべくつかせないというのに、なぜか、関と中都留の二人が選ばれている。軍部人事の機密事項だったのか、一種の謎である。

真っ先に出陣した関大尉率いる「神風特攻隊」は見事に役目を果たした。ポツダム宣言を受託した日に飛び立った中都留大尉の特攻隊も帰還せず、二人は軍神となった。残された二人の母に対する世間の仕打ちは冷たかった。「多くの若者を死なせた特攻の指揮官の母」という立場は、子を思って泣きたいのに泣けず、耐え忍ぶしかない、辛い立場だったのだ。

指揮官は部下の見本である。部下が生と死を考えて、苦悶していたように指揮官も苦悶していたことだろう。指揮官だって23歳だ。この若者たちの一途さに頭がさがる。現代に特攻隊のような心意気をもった若者がいるだろうか。技術面や体力面もさることながら、精神面で「特攻隊」のような組織はもう出来ないだろうと思う。

“戦争賛成”という意味ではなく“一途に熱中する”という意味でだが。

日本が一致団結して耐え抜いてきたあの戦争は、自らの国民の命を武器に敵を倒す作戦に出るしかなかった貧弱な小国を想像させられる。どんなに言い繕っても、戦争は多くの人々を死なせ、不幸にし、そして人生を狂わせたのだ。指揮官であろうと、部下であろうと、その身内であろうと…。こんなに大きな犠牲があったことも忘れてはならない。もちろん、この犠牲を無駄にするわけにはいかない。

とても印象深い言葉が最後に載っていた。特攻隊員の藤井大尉のお母さん。百三歳まで生きたお母さんが最期まで言っていた言葉だそうだ。

「そんなことは無いと、わかってるんだけど、それでも何年かかかって帰ってくる気がするの」。

いつまでも待っている…。

これが海の藻屑と消えた軍神の母の本当の姿なのだと思う。

Posted by ブクログ

神風特攻のリアルが伝わる作品だった。関行男と中津留達雄という兵学校同期で宇佐航空隊での実用教程を共にした数少ない仲間が主に描かれている。

二人とも結婚してにもかかわらず妻を残し軍の命令で特攻にでていくが関行男は特攻の幕開けを、中津留達雄は特攻の幕下ろしをするのがまさに運命か。

中津留の特攻は本当に不必要だったな。すでに終戦が決まっているのに伝達不足のために余計な突撃を強いられるのが辛い。不幸中の幸いは彼らの突撃が米軍基地に当たらなかったことか、これで当たっていたら戦後もっと厳しい制裁となっていただろう。

人間を武器として特攻させる発想に至ってしまうのが戦争という特異的な環境のせいなんだろう、当時を知らない我々がとやかくいうのはまた違うのかな。

Posted by ブクログ

本来ならば 特攻には 一人っ子や 妻がいない人が なったが今回の本には 新婚の23歳の二人の指揮官をメインに書かれていました。

「特攻」

…何も言えません…

何で 玉音放送の後に?!

広田弘毅の本の時も思いましたが、暴走した軍の幹部達が 思いとどまってくれれば、どれだけの 若い命が助かったのだろうか。

今更、言っても遅いけど…

もう戦争はしてはいけませんね。

Posted by ブクログ

第二次世界大戦の中、一億総玉砕が叫ばれ、まさに必死の作戦として始まった特攻作戦。

その中でも有名なのは「カミカゼ」と敵兵からも恐れられた神風特別攻撃隊。

本作はそんな神風特別攻撃隊の最初の特攻隊長・関大尉と最後の特攻隊長・中津留大尉にフォーカスをあてた作品。

そこに著書の戦争体験も加わり、戦後末期の日本がどのような状態であったのかが語り継がれています。

特攻作戦の悲劇。

何冊かの書籍にて「回天」や「桜花」の存在は知っていましたが、「伏龍」の存在は本書にて知ることになりました。

普通では絶対に考えられないことが起こる、まさにこれが戦争の悲劇。

二度と同じ過ちを起こしてはならないと思う気持ちと、今の平和な日本が多くの犠牲の上にあることを改めて強く認識させられました。

説明

内容紹介

戦争を書くのはつらい。書き残さないのは、もっとつらい。──城山三郎

海軍特別幹部候補生として終戦を迎えた著者による、哀切のドキュメント・ノベル。

神風特別攻撃隊第一号に選ばれ、レイテ沖に散った関行男大尉。敗戦を知らされないまま、玉音放送後に「最後」の特攻隊員として沖縄へ飛び立った中津留達雄大尉。すでに結婚をして家庭の幸せもつかんでいた青年指揮官たちは、その時をいかにして迎えたのか。

海軍兵学校の同期生であった二人の人生を対比させながら、戦争と人間を描いた哀切のドキュメントノベル。城山文学の集大成。解説・澤地久枝。

本文より

私は、それこそ飛び立つ思いで沖縄へ。

那覇空港で降り、沖縄本島を北へ縦断し、運天港へ。

そこから、日に二便の伊平屋村営のフェリーに乗り、約八十分の船旅という道程である。

本島から遠ざかると、一面に濃いエメラルド色の海。

しばらくして、進行方向左手に伊江島が見えたが、その先もまた波また波。

だが、私は少しも退屈しなかった。波間から浮き上がり語りかけてくるものがあったからである。

この海には、数え切れぬほどの特攻隊員が沈んでいるはずである。……(本書191ページ)

城山三郎(1927-2007)

名古屋生れ。海軍特別幹部練習生として終戦を迎える。一橋大学を卒業後、愛知学芸大に奉職し、景気論等を担当。1957(昭和32)年、『輸出』で文学界新人賞を、翌年『総会屋錦城』で直木賞を受賞し、経済小説の開拓者となる。吉川英治文学賞、毎日出版文化賞を受賞した『落日燃ゆ』の他、『男子の本懐』『官僚たちの夏』『秀吉と武吉』『もう、きみには頼まない』『指揮官たちの特攻』等、多彩な作品群は幅広い読者を持つ。2002(平成14)年、経済小説の分野を確立した業績で朝日賞を受賞。

内容(「BOOK」データベースより)

神風特別攻撃隊第一号に選ばれ、レイテ沖に散った関行男大尉。敗戦を知らされないまま、玉音放送後に「最後」の特攻隊員として沖縄へ飛び立った中津留達雄大尉。すでに結婚をして家庭の幸せもつかんでいた青年指揮官たちは、その時をいかにして迎えたのか。海軍兵学校の同期生であった二人の人生を対比させながら、戦争と人間を描いた哀切のドキュメントノベル。城山文学の集大成。

著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)

城山/三郎

1927(昭和2)年、名古屋生れ。海軍特別幹部練習生として終戦を迎えた。一橋大卒業後、愛知学芸大に奉職、景気論等を担当。’57年、『輸出』により文学界新人賞、翌年『総会屋錦城』で直木賞を受け、経済小説の開拓者となる。吉川英治文学賞、毎日出版文化賞受賞の『落日燃ゆ』や『毎日が日曜日』『もう、きみには頼まない』等、多彩な作品群は幅広い読者を持つ。2002(平成14)年、経済小説の分野を確立した業績で朝日賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

Posted by ブクログ

小説ではなくドキュメントまたはレポート

特攻第1号としてレイテ沖に散った関大尉。

最後の特攻隊員となった中津留大尉。

この二人の人生や生い立ち、そして特攻機にのることになってしまった経緯、当時の戦況、さらには海軍の狂気が語られています。

家族を残して飛び立ってい理不尽さ、切なさを感じます

とりわけ、中津留大尉の最期はつらい。敗戦を知っていたと思われる宇垣のいわば「私的特攻」につきあわされての特攻。米軍キャンプに突っ込む直前で、その命令に背き岩礁に突っ込み玉砕したエピソードは胸が詰まります。

戦争終結後の米軍基地への攻撃を回避したということが戦後の日本平和への軟着陸を果たしたという筆者のコメント。

死なずに済んだ命です。

さらに「桜花」や「回天」など特攻用の兵器開発を進めてきた海軍の狂気ぶり。そもそも何の目的の為にその行為を行っているのかが分からなくなっていきます。

戦争は悲惨さ、残酷さを感じる一冊です。

Posted by ブクログ

城山三郎は一昔前の経済小説で有名だが、代表作「落日燃ゆ」のように戦後にスポットを当てる作品もある。それは、終戦当時17歳の彼も海軍の特攻部隊に身を置いていた背景があり、戦争反対ならびに戦友への鎮魂の意味もあろう。昭和19年10月25日の特攻一番機と昭和20年8月15日の最後の特攻機、それぞれのパイロットはくしくも海軍兵学校同期だった。すでに家庭を持っていたにもかかわらず23歳という若さで戦地に赴いた2人。ここから読み取れる若者の感情は「お国のために」の一言では片付けられない哀切なものだ。

Posted by ブクログ

20150720

戦後70周年を機に読んでみた。

登場人物が多すぎて、かなり読みずらかったが、

特攻について、まだまだ知らない事が多かったので、あらためて戦争の悲惨さと、特攻というあまりにも悲惨でどうしようもない戦術を採用した当事者達に大きな怒りを感じた。

二度とこのような事を繰り返さないように願うばかりだ。

Posted by ブクログ

城山さんは、作家だったからこの本を書いたのではなく、戦後、戦争の体験だけは残したい、自費出版でもいいから書き残したいと思い、作家になったそうだ。特攻で散っていった兵士たち。その中には少年も多くいた。生きて帰ることはもともと考えられていない、人間棺桶「桜花」、人間魚雷「伏龍」。きさまらの代わりは一銭五厘でいくらでも来る、と言われ、まるで花びらのように命が散っていく。終戦を部下に知らせず特攻させた上官もいた。読んでいて腹立たしいことが多すぎて、絶対に戦争はしてはいけないと強く思った。

Posted by ブクログ

戦争の記憶をもった人が、この世からどんどんと去ってゆき、いつしか戦争を経験した人が誰もいない世界がくるのか。それはとても怖いことだと改めて思った。この本は特攻の始まりと終わりの指揮官に焦点を当てて書かれている。早く日本が自国の弱さを悟り降伏を考えていたならば、無意味な特攻などは起きなかったかもしれないのに…。二度とこんな悲惨なことが起きないように戦争の記憶は語り継がれなければならないと心から思った。

Posted by ブクログ

戦争が終わる直前,海軍特別幹部練習生として入隊した著者が,その経験を,特攻というテーマで見つめなおした作品と感じる.幹部練習生とは,伏龍(人間機雷)による特攻兵を養成するのが目的のようだったとも.最初と最後(玉音放送後)の特攻隊長に焦点があてられてはいるが,回天,桜花,震洋といった,人間が使い捨てにされる兵器での特攻が通常のやり方として常態化していった悲しさが伝わってくる.

Posted by ブクログ

最初の特攻隊長となった関大尉と最後の特攻隊長の中津留大尉の2人の若き指揮官を中心に、特攻隊員の無念と覚悟、特攻隊を巡る顛末が書かれている。

一億玉砕の掛け声の下、燃料も資材もそして兵力も尽きた日本軍は、出口の見えなくなった泥沼の太平洋戦争の最終作戦として特攻隊は編成される。

「一度飛び立てば二度と生きては帰れない」当に決死の作戦は、まだ若く操縦技術も覚束ない予科練習生を投入し、飛べるものは練習機から水上機まで全てつぎ込む自暴自棄な作戦であった。

きっと御旗の下に特攻を誓ったと当時は報道されたと思われるが、本書では戦争末期の激流の中で、関大尉、中津留大尉ともに妻、子、両親を思って特攻を誓い死んでゆく。その無念が心に突き刺さって止まない。

本書では僅かにしか触れられていないが、回天や桜花といった自爆兵器も狂気である。特攻機やそれらに乗り組んだ士官と多くの予科練生。彼らの無念の死を思うと居たたまれない。

戦後69年経ち、戦争の傷も記憶も薄れてほぼ見えなくなってしまっているが、決して命を粗末にする世の中にしてはならず、戦争に加担してはいけないと改めて思う。

Posted by ブクログ

お国のために死んでいった最初の特攻隊長関行男大尉と最後の特攻隊長中津留達雄大尉が特攻志願した時の心の中は本当はどうだったんだろうか。特に宇垣中将に道連れされることになった中津留大尉は哀れでならない。