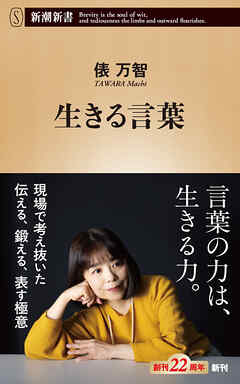

あらすじ

スマホとネットが日常の一部となり、顔の見えない人ともコミュニケーションできる現代社会は、便利な反面、やっかいでもある。言葉の力が生きる力とも言える時代に、日本語の足腰をどう鍛えるか、大切なことは何か――恋愛、子育て、ドラマ、歌会、SNS、AIなど、様々なシーンでの言葉のつかい方を、歌人ならではの視点で、実体験をふまえて考察する。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

子育てから、世相から、恋愛から、ラップから、果てはクソリプ話 (笑える) まで話が上手い。背景から例えを交えながら、一語一語が適切で無駄がなく(何と言うか語彙表現のピッタリ感)、しかもいろんな視点で語られて論理的で分かりやすい(それでいて優しさがあり)。ずっと心地良く読んでいられる。特に後半/最後はホントに言葉を大切にしているのだなが伝わる。

真髄はもちろん短歌/和歌の解説。スキルのない自分は歌だけでは理解が難しいが、簡潔に今風のカジュアルな言葉で解釈を披露されると、あー、そう読むのかと感心することしきり。伝えたいことをどう表現するかはもちろんだが、31音という少ないリソースにどう収めるかのパズル感もあるのかと奥深さを感じ。一方で(たとえ作者がどう思っていようと)解釈は一つでなくてよいという大らかな世界。

学生時代に感じられたら、もう少し国語を好きになっていただろうに。今からでも遅くないか。

Posted by ブクログ

さすが、言葉のプロ、というのか、長文がスラスラと頭に入る。

活字の並びによどみなく、過不足なく、読み手に対しての愛情を感じる。

そういえば、著者は元国語の先生。こんな先生だったらもっと私は活字にぬまっていたかもしれない。

私は文字を読む時、頭のなかで朗読する声が聴こえるタイプなのだが、今作は、先日あちこちオードリーに出ていらした著者の声を聞いたばかりということもあり、終始彼女の声で再生された。

彼女の声がすごく好みだったので、読書中、すごく心地よかった。

Posted by ブクログ

俵万智さんの書籍はこれが初

とても言葉の使い方がさすがで、面白くもあり、とてもファンになりました。

日本語って素敵な言語だと改めて感じた書籍でした。

言葉って生きるうえで大切な道具であるから、たくさん使って自分の道具をこれからどんどん増やしていけたらいいなと思います。

Posted by ブクログ

言葉というものは、どんな人が、どんな状況で、どうやって使うのかで、こんなにも様々な効果を発揮するのだなと、改めて言葉の力に感心した。そして、著者が鮮やかに言葉を使いこなす様に圧倒される。

個人的にホスト歌会の話が斬新で興味深かった。なんとなく暴力的で、搾取的なイメージから、なんとなく敬遠していた世界だが、短歌の大会に向けて切磋琢磨するホストたちの様子を想像すると、イメージとのギャップが凄まじくかつ微笑ましく思う。

「光る君へ」に登場する短歌の新しい解釈も面白かった。

とにかくエピソードひとつひとつが面白く、丁寧に描かれている。

俵万智さんの息子さんの目の付け所や、聡い感じ、言語化能力が凄まじく、きちんと親の血を継いでいるなというところも感じられる。

Posted by ブクログ

読んでよかった。

本編と大幅にずれにずれた感想だけれど、高階貴子が詠んだ和歌が絶世の恋文すぎて感激した。

学生の頃はきちんと意味を理解できず、死にたいくらい好きって大袈裟〜〜くらいの感想しか持てていなかった気がするけど、色んな経験を積んだ今、まず、死にたいくらい好きと思える人と出会えていることが素直に素敵だなと思う。

人の心は不変で無いことを理解し、受け止めているからこそ、今、この瞬間、この幸せな気持ちと相手への深い愛情を、言葉で表現できる最大限の方法で詠んだ歌だったんだと分かって、なんかとにかく胸に込み上げてくるものがあった。この複雑な心境を31字で表現できるって何事。

自分の語彙力があまりにもなくて悲しい

Posted by ブクログ

友達からおすすめされて読んだ本

さすが言葉に精通した人だなと思う所と、俵万智さんの家族愛や日常が垣間見えて面白かった。

特に和歌のあたりや大河ドラマの「光るの君」の話は言葉をよく知っている人だからこそ出る感想で、私はここまで深読みが出来なかったので、羨ましさとその知識を共有して貰えた嬉しさ、新たな視点があって1番この本で好きな分野だと思った。

結構本を読んでるけど、言葉って重いし深いし怖いし面白い

Posted by ブクログ

言葉の取捨選択にはやはり上手い下手が存在するんだと再認識した。うまく言語化できない感情を代弁してくれるような本。全体として話はまとまってるのに、様々な話しに枝分かれしていくのが楽しい。経験が豊富だから書けている、というより生活に対する解像度の高さから文章が豊かなのかも。羨ましい。

小さい頃より短歌が面白く感じた。

Posted by ブクログ

言葉は不完全で疑うべきもの、という考え方が面白い。谷川俊太郎さんにせよ、言葉を扱う方々がそのように言っているのが意外で楽しかった。息子さんの話も微笑ましい。

自分は短歌は全く分からないが、日本語独自の文化で和泉式部の時代から素晴らしい作品があり、日本人として誇らしいと感じた。紹介されていた「滑走路」は興味深い。明日買いに行きます。

俵さんの文章は詩のようで読みやすい。いろいろ著作を読んでみたくなりました。

Posted by ブクログ

前半は子の話題が多くちょっと飽きたが、後半になると全て回収していく伏線のようにも感じ、消化できた。というか良かった。エッセイというジャンルになるのかな?あまりエッセイ好きではなかったのですが、これは違った。ちょっと物語のようでもあった。

Posted by ブクログ

俵万智のエッセイのようでスラスラ読めた。言葉についていろんな角度から考えることができたし、短歌をもっと読みたいなと思った。思わず相槌を打ってしまうくらい共感できる箇所もあり、生きていく上で短歌は必須なのではとすら思った。いつか詠んでみたいなぁ。

Posted by ブクログ

さっそく今年ベスト本候補。

やはり非常に文章が美しい。1文1文、1語1語が丁寧に紡がれている感じがして、読んでいて心地が良かった。所々に俵万智の息子の言葉が引用されていたが、面白いほど表現が絶妙で俵万智の息子然としていた。言葉と実際の事象が1対1で対応していないことはなんとなく気づいていたが、それを認識した上でどのような言葉を選ぶべきか、現実との差異を少なくするにはどうするべきか、そういった丁寧な言葉の選択は最近できていない。どうしてもスピード重視になってしまう生活の中で、丁寧に言葉を紡ぐということが疎かになってしまっていることに気づかされた。そんな中で短歌を詠むことは手軽で良いトレーニングだと思った。限られた文字数で自分の感情を最も的確に伝えられる言葉は何かを選択し、言葉の種類や過不足を考えるのは非常に楽しい。

Posted by ブクログ

俵万智さんのエッセイやコラムはとても暖かくて包みこんでくれるような優しい言葉で紡がれていれていてとても好きです。ラッパーの方との対談や息子さんとの会話などとても面白かったです。

Posted by ブクログ

言葉のプロフェッショナル

俵万智さんの短歌の背景が知れる

抱きしめて確かめている子のかたち心は皮膚にあるという説

→心はどこにあるの?心は脳にあるという説、心臓という説、ハグしてもらうと安心するから皮膚にあるという説。その説を知って生まれた句だそう。

あとがきにあるように、本書は「大好きな日本語と息子」の話だが、そのどちらもが興味深く面白い。日本語を大好きで、日本語の可能性と魅力を知っている人が身近なものを語るとこうも学びが多いのか。

俵さんの息子はかなり特殊な環境で育ったそう。小学校は石垣島の複式学級レベルの小規模校。そこで子どもたちだけで野放図に遊び回った、いつの間にかゲームもしなくなり、息子の言葉から

「オレが今マリオなんだよ」島に来て子はゲーム機に触れなくなりぬ という短歌ができるほど島の生活を楽しんだそう。中学はこれまた全寮制の中高一貫校。山奥で2か月ごとにルームメイトが変わり、そこでコミュニケーション能力を身につける。さらに中高時代は携帯禁止。スマホから隔離された世界でコミュ力を磨いたそう。幼少期から絵本を読み聞かせされ、かなり偏った環境で育った息子さん、それがバッチリハマったようで、本書の節々から息子さんへの愛が、温かい眼差しが感じられる。子育て本ではないので、こういう子育てがよいというものではないので、悪しからず。

5 言い切りは優しくないのかでは、曖昧表現を好む日本語表現を考察。〇〇界隈も言い切らない日本語の優しさ。ちなみに俵さんは【「も」警察の万智さん】だそうで、ソフトさを出す助詞の「も」を短歌で使うことに厳しい目をお持ち。並列で使う〇〇とかのとかを映画とか見て、というように単独で使うことを90年代には「とか弁」と読んだらしい。この「とか弁」もふんわり表現。なるほどしっくり。このような日本語のおもしろさも本書では味わえる。

言葉で気持ちを100%伝えることはできないが、気持ちを表す目印としては使える。

Posted by ブクログ

スマホやネットの時代だからこそ言葉の使い方が難しいと感じる昨今。言葉を発しない方が平和に暮らせそうと思ってしまう。でも、言葉無くしては生きていけない。だから言葉を鍛えたいって思った。早速、短歌にチャレンジしてみた。良い感じ。

Posted by ブクログ

言葉の力を信じたいと思いました。

でも、言葉の力を疑ってもいたいと思いました。

言葉で伝えられることが沢山あるけど、言葉では全てを語り尽くすことはできないから。

Posted by ブクログ

生きる言葉

俵万智

サラダ記念日で有名な俵万智さんの新作

中延の隣町珈琲で講演を聞いた後に購入

言葉を愛し、言葉を信じ続けた俵さん

そのような方が綴る著作は非常にわかりやすく、非常に心に通じます

特に息子に関わる記載

私も一人娘がいるので特に心に染み渡ります

俵さんの息子も同じように言葉を本職にしていると聞き

言葉の力はバトンのように引き継がれていくのだと思いました

短歌の未来は明るい

最近は若い人たちも短歌に興味を持ち始めているようなので

#俵万智 #生きる言葉 #読書 #読書垢さんと繋がりたい #読書垢

Posted by ブクログ

時代と共に使われ方や意味合いの変わる言葉は「生きもの」だと思っていた。それをさらにわかりやすく今の時代に照らし合わせて説いてくれている。「人の心は言葉ではすべてを言い尽くせない」としても、拙い語彙の中から言葉を手探りで紡ぐ努力はしていきたい。

Posted by ブクログ

本屋で見かけて購入。

言葉から「好き」「面白い」を探すのが、本当に楽しい人なんだろうなぁと思う。

テレビで見かけたときも、相手の話に対して「笑う」よりも「探す」ような顔をしていた。

クソリプ一覧が面白い。

日常会話でやってしまいそうになるので、気を付けなくては。

「自分は、自分は」が強いとクソリプになるんだろうな。

全体的に「○○だからダメ」より「○○だから良い」という話題が多いので、心安らかに読める。

Posted by ブクログ

この本を読み終えて強く残ったのは、「言葉は考えるための道具ではなく、生きるための感覚なのかもしれない」という感触だった。俵万智が語っているのは、国語教育論でも、子育て論でも、文学論でもあるのに、どれにも完全には回収されない。むしろそのどれでもない場所で、「人はどうやって言葉と一緒に生きていくのか」という、ずっと手前の問いに立ち返らされる。

『生きる言葉』というタイトルは、一見すると抽象的だ。だが読んでいくうちに、これは「美しい言葉」や「正しい言葉」を集めた本ではないことがはっきりする。ここで語られているのは、うまく言えないときの言葉、迷いながら差し出される言葉、あとから意味が立ち上がってくる言葉だ。つまり、「生きてしまったあとに、ようやく言葉になるもの」についての本なのだと思う。

印象的なのは、俵万智が一貫して「言葉を教える立場の人」として振る舞わない点だ。国語教師として、歌人として、親として、豊富な経験を持っているはずなのに、「こうあるべきだ」と断言しない。代わりに差し出されるのは、「私はこう迷った」「私はこう感じた」という、ごく個人的な語りだ。その私的さが、この本を説教から遠ざけている。

たとえば、子どもの問いにどう答えるか、という話。

子どもはときどき、大人が想定していない角度から、核心を突く質問を投げてくる。その問いに対して、賢く返そうとするほど、言葉は空回りする。俵万智は、「正しい答え」を返すよりも、その問いが生まれた場所に一緒に立つことのほうが大事なのだと、静かに示している。答えを与えるより、問いを一度引き受ける。その姿勢そのものが、子どもにとっての「生きる言葉」になるのだ、と。

この本全体を通して感じるのは、言葉が「評価」や「判断」から少し距離を取っていることだ。正しいか、間違っているか。賢いか、未熟か。そうした軸で言葉を扱わない。むしろ、「その言葉が、誰のどんな時間から生まれたのか」「その言葉を使うことで、何が守られ、何がこぼれ落ちるのか」という問いが、何度も繰り返される。

だからこそ、この本は、言葉を使うことに疲れている人ほど沁みる。うまく説明できない。正解っぽい言い方はできるけれど、それが本心かどうかわからない。そんな違和感を抱えたまま生きている人にとって、『生きる言葉』は、「それでもいい」と言ってくれる本だ。

俵万智が大切にしているのは、「賢い言葉」ではなく「誠実な言葉」だと思う。誠実な言葉とは、強い言葉でも、論理的な言葉でもない。自分の中でまだ揺れているものを、揺れたまま差し出す勇気のことだ。その言葉は不完全で、伝わりにくくて、誤解されるかもしれない。でも、それでも口にする価値がある言葉。

この本を読んで、言葉を「道具」としてうまく使おうとする癖が、少しだけ緩んだ。何かを説明するとき、説得するとき、正解に寄せようとするとき。その前に、「これは本当に自分が生きてきた言葉か?」と、一拍置いて考える余白が生まれた。

『生きる言葉』は、読む人の行動を劇的に変える本ではない。明日から饒舌になるわけでも、言葉のセンスが磨かれるわけでもない。けれど、言葉を発する前の「姿勢」が、少し変わる。急がなくていい、うまく言えなくていい、黙っている時間にも意味がある。そう思えるようになる。

そして最後に残るのは、「言葉は生き方の結果なのだ」という感覚だ。どんな言葉を使うかより、どう生きているかのほうが先にある。だから言葉を磨くことは、生き方を磨くことと切り離せない。

派手さはない。でも、長くそばに置いておきたくなる本だ。迷ったとき、言葉が軽く感じられたとき、自分の言葉が信用できなくなったときに、そっと開きたくなる。『生きる言葉』は、読むたびに違う場所を照らす。人生のどの段階で読んでも、きっと何かが引っかかる。そういう、静かに強い一冊だと思う。

#2026年6冊目

Posted by ブクログ

言葉について向き合った。

言葉は世界と一対一ではない。

作品は副産物と思うまで詠むとは心を掘り当てること

言葉と向き合って果てしないけど、

みんなが使ってるものだから

共感が生まれやすい。

Posted by ブクログ

俵万智さんがどんな方なのかあまり知らなくて、Twitterで見かけたことしかなかったしせっかくだし書店で買ってみた。言葉って短歌ってなんだろうっていうのをご本人の経験やそこから感じたこと、詠んだ短歌と合わせて書いてくれていて、俵万智さんの人柄がすごい伝わってきてエッセイみたいだった。

ホスト歌会とかそんなのやってたんだ!ってびっくりした。

私も歌会参加してみたいなー。

Posted by ブクログ

言葉で100%世界や個々人の内にある気持ちを説明することは不可能だけど、それは人と生きるための共通認識を持つざっくりとした印になる。それをどのように扱うかは私たち次第だけれど、この本は言葉の役割や魅力に危うさ、日本語の持つ特長や楽しさを様々な角度から教えてくれたように感じた。私も短歌を始めたくなった。

Posted by ブクログ

「生きる言葉」(俵万智)

孫達を見ていたから、赤ん坊が初めて言葉を覚える瞬間のエピソードが記憶に残りました。

「俵万智という表現者の凄みは、誰もが見過ごすような些細な日常を、一瞬にして**「かけがえのないドラマ」**に仕立て上げる力にあります」とわたしも思いました

Posted by ブクログ

高校の同窓会で久しぶりに会った友人が、最近趣味で短歌集を出したと聞いたことをきっかけに手に取ってみた一冊。

言葉や短歌の話よりも、息子さんとの関係性の話の方が印象に残ったのが正直な感想。

自分が親になる頃、また読みに戻ってきたい、、

Posted by ブクログ

短歌を詠みたい、国語学を学びなおしたい

自分が好きなはずのものにしばらく向き合っていなかったことに気づき、やっぱり私はこれが好きだと優しい気持ちになる。言葉にある世界、世界中にある言葉✨

遠くからみてもあなたとわかるのはあなたがあなたしかいないから 萩原慎一郎

これいいな〜〜

Posted by ブクログ

詩を軸に言葉について語っている本作。話題は演劇、ラップ、X(ツイッター)…等々幅広い。

俵万智といえば、教科書に載っている人、或いはサラダ記念日という有名な詩の人というイメージが強いので文化人のお堅い人という印象だったが、本作を読んでガラッとイメージが変わった。文化人でありつつも、大分破天荒な人であり、言葉に対して真摯ではありつつも、常に遊びを忘れずフランクさも持ち合わせている人。

正直詩に関しては全く素人知識なため、紹介されている詩の意味を上手く感じることができなかったが、流石著者は詩人、詩に対する解説(あくまで著者の所感ではあるが)を読み、なるほど、そういうことか!と納得すると同時に詩の解釈の余地の広さを知れた。

消費社会とされる現代、多くの情報量を受け読み解く力を試されている。本作を読み、今一度言葉の一つ一つに向き合うことが大切だと改めて思った。