あらすじ

58歳の主婦・澄子は、横暴な夫・孝男との生活に苦しんでいた。

田舎の狭いコミュニティで、モラハラ夫に従うしかない澄子を変えたのは、離婚して自分らしく生きる元同級生との再会だった。

勇気を振り絞って離婚を決意するも、財産分与の難航、経済力の不安、娘夫婦の不和など、困難が山積。澄子は自分の人生を取り戻せるのか? 平凡な主婦による、不屈の離婚達成物語!

感情タグBEST3

匿名

心が救われました。数年前の自分の事が書いてある!

本当に共感する事が多過ぎて驚きと安心感でいっぱいです。女が集まれば夫への愚痴だらけだけれど、ここまで深くは誰も話さないので、本当の所はどうなんだろう?と、思っていたました。子供に対してヒステリックに怒っていたのを何十年たっても後悔してる。涙が出そうになりました。

離婚や結婚生活にここまで切り込んだ作品を読む事ができて嬉しかったです。

Posted by ブクログ

58歳の燈子さんが自分を取り戻していくお話で、最初は燈子さんの旦那に対する態度にイラッとすることばかりだったけど、最後は感動をもらいました。

とにかくとても強く濃い内容のお話で、家庭内の男尊女卑だけにとどまらず、女性の立場の弱さに悲しくなりました。若い女性が結婚しなくなるのがよく分かります。

わたしも最後には奥さんとか、お母さんとか、女性であるということから卒業して、わたしはわたしという存在になりたいし、なっていいんだと救われた気がしました。

Posted by ブクログ

なんと主人公が同じ年、そして私も近々離婚予定

このタイミングでこの本を読めた事、凄くハッピーだった

人は「自分が幸せか」よりも「人から幸せそうと思われたい」を重要視する、とのフレーズにドキリとした

これからは人の目を気にするのではなく、自分軸で生きていきたい!

Posted by ブクログ

浮気や暴力など目立ったことは無いけれど

一緒にいることが苦痛で離婚したい 澄子のお話。

とても現実味のあるお話で、

ページをめくる手が止まりませんでした!

そもそも結婚は離婚しようと思って

結婚する訳でもなく、

何年、何十年と色々ある中で不満や苦痛に

思うことの積み重ねなんだろうなと

改めて本書を読んで思った。

『自分だけを大切にする人間は、最初から家庭を持つ資格なんてなかったんやないの?』

この澄子の言葉がとても重く感じた。

結婚はお互いの思いやりや尊重なしでは

成り立たないと思っていて、

それはどんな年月が経とうと変わってはいけない。

このお話を読んで、とても勉強になった。

Posted by ブクログ

ジェンダー、男尊女卑、家父長制、女性の貧困などの社会問題の底辺にある主人公の、葛藤、挑戦、再生が描かれている。多くの人に読んでもらい、みんなが自分の人生を生き生きと選択できる世の中になるといいなと思う。

Posted by ブクログ

何でこんなにリアルな心理描写が出来るのだろう。

素晴らしいの一言。

いかに日本の女性が弱い立場にあるか。

男女平等とはいうけれど、まだまだ男優位の日本。

それでも、幸せを自分の手で掴もうと一歩踏み出した主人公を心から応援したくなる。

あぁ、この本に出会えて良かった。

最高に面白かった!

Posted by ブクログ

結婚して数年後から夫婦関係が変化してくる。

我が家に来る友人たちも みんな旦那の批判で盛り上がる。

だけど

離婚に漕ぎ着けないのは

食べていけない理由

しかし

みんな 離婚決定

ここまでの経緯が痛快

ぜひ 夫を批判している奥様がたは ぜひ読んで欲しい一冊

Posted by ブクログ

50代既婚女性が夫に我慢できなくなる気持ちがとても良く分かった。

パートと言ってもフルタイムで働き、家事は全部妻任せ、おまけに飲み屋で金を浪費。

一番腹が立ったのは、主人公を見下している描写。

本当にこの作者は女性が思っていることの表現が上手でこの作者に出会えて良かったと思う。

Posted by ブクログ

『亭主元気で留守がいい』

昔そんなCMがあったが、この意味合いをもっと深刻にしたような小説。

主人公は58歳の主婦、パート勤め。超重度の夫源病。いつも考えていることは…

『離婚したい、でもお金が無い。

死ぬほど夫が嫌い、介護したくない。夫が定年退職し家にいるようになったら地獄…』

ということ。

夫と同じ鍋をつつきたくない。

夫の洗濯物と一緒に洗いたくない。

でも離婚したい理由は、暴力とか借金、浮気とかではない。

ここまでになったのには原因がある。

・夫は家事や育児を妻に任せ、労いのかけらも無い。

・女子会に行ってくると言うと、夫から女同士の会話などクソの役にもたたないと言われた。

・夫が酔って帰り、カバンから鍵を出すのが面倒でチャイムを何度も鳴らし、開けるのが遅いと激怒。

・2階にいたら、ソファに寝ながらテレビを見ていた夫からリモコンを取ってくれとわざわざ呼ばれる。

・夫はそもそもタバコと歯周病と加齢臭がくさい。

・社会人になり1人暮らしの娘からも『お父さんはお母さんを虫ケラや奴隷だと思ってる』『両親を見てると結婚に夢を持てないから、私は結婚しない』とまで言われる。

まあ、小説の話ではあるが、夫側もひどい。今騒がれている『モラハラ』なのかもしれない。

散々悩み、こっそりと弁護士にも相談し、夫に離婚したいと伝えると、夫は激怒。そして、

『今どきは惣菜もスーパーで買えるから、お前がいなくても困らない』

と便利な下女扱いの言葉しか出てこなかった。

その後、夫側の親族から説得されるも離婚の意思が固く、主人公は晴れて独り身になり、慎ましくも自由な身となる。離婚を思い直し、夫婦生活をまあ続けていくのかと思いきや、意外な展開でした。

長年連れ添った妻から突然に三下り半を突き付けられるこの夫…まあ、自分にも多分に原因があるのだ…仕方ないよ。しかしこの小説の夫よりは、僕はマシなんじゃ無いかなあ…。

そんなことを考えていたら、あることに気がついた。

最近は僕の洗濯物だけ、別になっていることに…

Posted by ブクログ

今年で20代の折り返し地点に来ました。昭和では、25歳までに結婚するという風潮がある中で、現代は年齢に縛りがなくある程度自由な恋愛ができると思っています。だからこそ、今結婚について考えるこの年齢で読んでみようと思いました。

結婚は好きな人として、生涯愛し合うものだと家族の姿を見て感じていました。しかし、主人公の澄子のように、パートナーに対して拒絶反応を示す関係もあることを知りました。いかに家庭環境が子の価値観を形成する上で重要な役割を果たしているのか読んでいて嫌なほど感じました。

この話は母の視点中心でありましたが、教育機関で働く身として、子の視点にも注目でき、働く上で子への接し方について改めて考えさせられる作品でした。

少しでも共感して頂けたら嬉しいです。

Posted by ブクログ

まずはおめでとうと言いたい。

自分で自分を取り戻せたと感じられる日常が送れるようになった主人公に良かった、良かったと。

星一つマイナスは、マイナスではないけれども続きが読みたいので、気になります。

本のタイトル、もう別れますではなく、分かれてもいいですかとなっているのが本を読めば理由が分かります。

自分の人生なのに1人で決められないのは本人の気持ちの問題だけではなく、周りの気持ちなんかもあって揺さぶられてしまうからなんですね。

主人公以外の人達のそれからも読みたいです。

これ、ドラマになっても面白いかも。

Posted by ブクログ

58歳の主婦・澄子は、横暴な夫・孝男との生活に苦しんでいた。

田舎の狭いコミュニティで、モラハラ夫に従うしかない澄子を変えたのは、離婚して自分らしく生きる元同級生との再会だった。

勇気を振り絞って離婚を決意するも、財産分与の難航、経済力の不安、娘夫婦の不和など、困難が山積。澄子は自分の人生を取り戻せるのか? 平凡な主婦による、不屈の離婚達成物語!

Posted by ブクログ

結婚した夫への不満は大なり小なり、どの妻にもあるものだと思う。結婚期間を重ねれば重ねるほど比例して不満は増えるのかな…増えすぎて行き場のなくなったものが溢れ出して、澄子のようになる人も多いんだろう。

自分勝手すぎる澄子の夫にはイラつくし、少しずつ強くなる澄子を応援しながらも羨望のようなものも抱きつつ…読後は爽快でおもしろかった!還暦前の私の夫婦関係はどんなかな。その頃に読み返してみたい。

Posted by ブクログ

決して他人事じゃないテーマ。でも、多くの夫婦が同じようなことを思ってると知ると、逆にちょっと希望が見えてくる。

澄子は世間知らずの50代。けれど、今まで避けてきたことに少しずつ挑戦して自信をつけていく。その姿が良かった。外から見れば些細なことかもしれないけど、人はいつからでも変われるし、成長できる。

「60近い熟年夫婦の妻」って枠で見るんじゃなくて、結局みんな一人の人間。どう生きたいかは自分で決めること。世間体や常識に縛られず、自分の人生を自由に選ぶことこそ正しいんだと思わせてくれる一冊。

Posted by ブクログ

世代が同じくらいで共感できる部分もあり夫婦それぞれ。現実にはなかなか行動に移せないところも澄子と似てる。小説の中の澄子が別れて幸せに穏やかに過ごしてくれてなんだかスッキリした気持ち。友達と話しても私の気持ちは伝わらなかったのに…不思議。わかってもらえた気持ち。

Posted by ブクログ

澄子30年よく頑張った。

お疲れ様と言いたい。

私と全く同じ…笑

奴隷扱いする人いるんだよねー

モラハラ受けている女性達に是非読んでもらいたい書。

人生一度しか無いんだから、笑顔でいてほしい。

離婚してもなんくるないさ〜

Posted by ブクログ

年代的には少し古いのかもと思いましたが、今の時代でもら当たり前の風景なのかもしれない。

夫婦でいる意味のない状態、自由を奪われる妻。

中年女性が1人で生きていくことの大変さ。

いろいろと考えさせらた。

Posted by ブクログ

序盤は夫に言いたいことが言えない主人公の澄子に少しイライラを感じた。

でも、惹き込まれました。

澄子とその友人たちの会話がリアルで「あぁ、女性って何歳になってもこういう話題で盛り上がるよな」と。

ラストは慎ましくも自分らしい人生を取り戻し生きていく澄子を応援したい気持ちになった。面白かったです。

Posted by ブクログ

離婚したがってる母にとても境遇が似ていて面白そうで読んでみた

私自身は夫と結婚4年目

毎日幸せで、結婚ってこんなに幸せなものだったんだ、と思っているけど、それは20代だから・この世代だからなんだと実感した

親世代より上の女性は、色んな社会の重圧を受けて人生を過ごしてきたのだと思うと心苦しい。

自分がこんなに幸せな結婚生活を送れているのは変化してきた世の中のおかげだと強く感じた。

最後の手紙の内容がとても良くて、暖かな気持ちになった

Posted by ブクログ

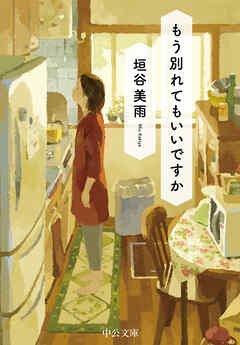

もう別れてもいいですか

垣谷美雨

初めて読む作家さん。カバーそでの「老後の資金がありません」は映画を観たことがあり、なるほどそういうタイプなのねと。

テーマは離婚で、現実的で誰にでも起こりうる/巻き込まれ得る話だが、心情メインで進むのが新鮮だった。

親には読んでほしくないかも。結婚がこれからの人は是非!

「平凡な生活から抜け出していく勇気」「他人は他人と割り切る気持ち(夫婦間に限らない)」「結婚生活への覚悟」

が貰える本です

Posted by ブクログ

結婚への憧れが消え去った一冊。主人公が50代あたりであるためか細部までの感情移入はできなかったが、なんとなく共感する部分がある。時代の流れで多少は女性の社会での立ち位置も変化しただろう。しかしいまだに女性軽視、女性差別の風潮は残っている。どうすれば女性が生きやすい社会になるか考えさせられるところがあった。

Posted by ブクログ

自分とはまったく境遇が違う世界の話なのでなかなか気持ち的に入っていきづらかった。

けどこの年代の方が今後を考えて新しいことにチャレンジする、前向きな姿を見せてくれたのでよかったなと。

Posted by ブクログ

タイトル通り、30年以上も夫との抑圧された生活を続けてきた妻が離婚を決意するまでの話。内容がとてもリアル。

1冊を通して、女性の立場から夫への不満と怒り、そして男尊女卑について、これでもか❗️これでもか❗️というくらい書かれていて、あっぱれな感じでした。途中で気持ち悪くなったが、最後が気になり読んでしまう。それだけ虐げられた女の怒りが強いんだろう。土地柄や年代もあるが、私にも根底には同じものが潜んでいると感じる。結婚って夫婦って難しい。次の世代には、こんなことは引き継いではいけないな。

だけど男の言い分もあるんだよ。

Posted by ブクログ

58歳女性給食センターのパートをしている。娘2人はすでに成人して自立。1人は結婚している。夫が嫌いで仕方がない。同級生の夫の訃報にも羨ましいと感じるくらいである。いなかったらどれだけいいだろう。やがて離婚を考えるようになるが何をしたらいいかまったくわからない。離婚歴のある友達に財産をもらわないといけといとアドバイスされ、弁護士に相談、最終的には家を渡して現金と離婚を勝ち取る。離婚するのって大変なんだなぁという一冊。

Posted by ブクログ

読み終わって、奥付をみて、「婦人公論」かぁ…ってなる内容。100%女性目線の物語は、ストレス解消にこそなれ、ジェンダーの本質に迫るという面ではいかがなものか。

と思ったけど、別に社会派小説でも学術論文でもないからいいのか。

熟年離婚のブームは2005年頃だというから、私はブームにのった人たちの娘世代にあたるけれど、その頃確かに感じていたガラスの天井の形は20年で随分変わったように思う。

それが女性達の怒りの賜物なのかはわからないけれど、結果として未婚率が上昇し、少子高齢化に向かって突き進んでいくのを見ると、個人の幸福追求が緩やかな滅亡にむかうみたいな結論になりそうで怖い。

今の1950年代生まれ以上がみんな死んだらどんな国になるのだろう。アラフォーの私がそう思うってことは、男女格差より世代間格差のほうがもはや大きいんじゃなかろうか。

Posted by ブクログ

冒頭からの辛辣な文章に思わず吹き出し、一気読み。「おじいさんとはなんと厄介な生き物なのだろう」

語り口は軽快だが内容は濃い。離婚を考えている、結婚生活に疑問や不満を持っている女性が読んだら即離婚してしまうかも。

Posted by ブクログ

時代は少し前な感じかなー、別れて自分の思うように生きて行きたいと主婦なら誰もが思うのではないか

子供、家族、誰かの為に散々尽くしてきたのだから、これから自分の為だけに生きてもいいよね

Posted by ブクログ

50代主婦。娘2人は成人していて、そのうちの1人は結婚して子供がいて、もう1人は独身で東京で働いている。

夫は会社員で主人公はフルタイムのパート。

ごく普通のお宅に見えるのですが実際は夫は奥さんを「身の回りの世話をしてくれる飯炊き女」、位にしか思っておらず、パートを馬鹿にしたり、奥さんの気晴らしを認めず、行動制限を強いたり、近くのテレビのリモコンを取るのが面倒で二階にある奥さんを呼びつけて取らせるような横暴男。おまけに非常用のお金を勝手に持ち出してキャバクラで使ってしまうような浪費家。

主人公の奥さんは、夫といる空間に身を置くのもストレスになってしまい、夫源病に。

このままでは夫が退職後、自分はどうなるかわからない、と、離婚に向けて動き出す決心を固める、、、が、世間体や、周りの奥さんも我慢している、やっぱり生活ができなくなったらどうしよう。。などと長い間気持ちが揺れ動き、なかなか踏み出せません。

女の人が1人で自立して生きてくのは大変だけど、なんでも話せる友達がいたり、派手な生活をしなければパートでも十分やっていける、と、悩んでいる人の背中を押してくれるような本でした。

家事育児を進んでやらない世の中の男性、奥さんの気持ちを知るためにも(知っていて無視していても)、寂しい老後を過ごさないためにも是非読んでいただきたい本です。

上司のように自分に指図する相手と365日ずっと一緒にいられるだろうか、、、。と主人公の呟きが妙に納得でした。