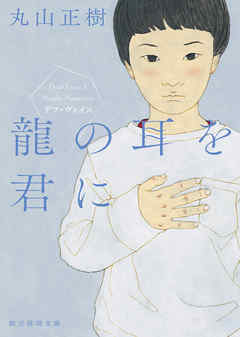

あらすじ

手話通訳士の荒井尚人は、ろう者の親から生まれた聴こえる子――コーダで、ろう者の日常生活のためのコミュニティ通訳のほか、法廷や警察で事件の被疑者となったろう者の通訳などを行っている。そんなある日、荒井が手話を教えている場面緘黙症の少年が、殺人事件を目撃したと伝えてきた。NPO職員が殺害された事件の現場が、少年の自宅から目と鼻の先だったのだ。話せない少年の手話は、果たして証言として認められるのか!? ろう者と聴者の間で葛藤しながらも、架け橋になろうとする手話通訳士の奮闘を描いた、『デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士』に連なる感涙のシリーズ第2弾。/解説=頭木弘樹

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

第二シリーズも面白く読んだ。

特に英知くん、発達障害のある少年が、障害云々でなく1人の少年として描かれている感じがすごくいいなと思った。聴覚障害とか、コーダとか、複雑な気持ちを持つ人たちをたくさん理解しているからこその、それぞれ一人一人の人生が描かれている、そんな感じがした。

Posted by ブクログ

シリーズ化されていたとは知らず僥倖でした!

1作目の内容を踏まえている描写もあり、初見の人は若干とまどうかもしれません。

しかし聾の方々のコミュニティがなぜ閉鎖的になりがちなのか、どんな孤独を抱えていらっしゃるのかを知るには、これ以上の入門書はないのではと思います。

朴訥で透明感のある主人公も好きです。

宮部みゆきさんの杉村三郎シリーズや、中山祐次郎さんの泣くな研修医シリーズを思い浮かべました。

老女の手話を聞いた時には、手話に性別はないのかなと耽ったりもしました。考えの深まる良い作品だと思います。

Posted by ブクログ

【「龍の耳を君に」丸山正樹】

「デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士」シリーズの第2作。丸山正樹さんの作品は、ミステリとしての面白さと、社会の中で見過ごされている課題への気付きが相乗りしている。読んでいる間はすごくドキドキ・ モヤモヤするのに、読後感か爽やかなところが好き。

不十分な通訳で無実の罪の被疑者となってしまった林部、

日本語対応手話での取り調べに応じなかった新開、

手話によって「自分の言葉」を得た場面緘黙症の少年、英知。

「意思を自分の言葉で伝える」ということは、「尊厳」そのものなんだと思った。

ろう者や日本手話、ろう教育の歴史などについても多くを知ることができる。その丁寧な描写から、ろう者やろう文化に対する作者のリスペクトが伝わってくる。一方で、いくら知識を得ても、手話を身につけても、ろう者のことを「完全に理解することはできない」ということも、登場人物たちの思いを通して伝わってくる。作者から「これを読んで『分かったつもり』になってはいけない」と言われているような気がする。ちょっと切ないけど、「分かったつもりにならない」 のは、どのような関係性においても大切なことだと思う。

美和ちゃんと英知君が屈託なく手話で遊ぶ様子は、「障害が本人にあるのではなく、社会がそれを障害たらしめている」ということに気づかせてくれる。

Posted by ブクログ

デフ・ヴォイスシリーズ第二弾。丸山さんの作品は、弱者に寄り添い、代弁者として声を上げているのに、少しも押し付けがましさや説教臭さがないのがすごい。知識や情報がたくさん盛り込まれているにも関わらず、それが会話の中なために、不自然さがなく、すっと頭に入ってくる。今回も純粋にミステリーを楽しみつつ、たくさんの学び、気づきを得た。

『弁護側の証人』

聾学校の教師の教育法への自信に対する、生徒であった被告人の習熟感の低さ。教師と生徒の認識の大きな齟齬によって、聾学校の教育法に大きな疑問を投げかける。現在、日本の一般的な聾学校においては、聴覚口話法といって、補聴器を使って残存聴力を活用しながら、相手の唇の形や動きを見て話す内容を理解(読唇)し、同時に聴者の口の動き、喉や胸の震え、舌の位置だけを頼りに発声訓練(聴能訓練)を行う教育方法を採用している。難聴の程度や失官の時期がそれぞれ異なる複数の生徒を相手に行う訓練は困難を極め、習熟度にも差が出てくるために、その後にくる日本語の文法学習、その他教科の学習の遅れにつながることもある。被告人が、それだけで自身の無罪を証明できるのにも関わらず、発声を断固拒否した背景には、学校内でどれほどの成績をあげても、一般社会では通用しないという徒労感、虚しさ、失望、困惑顔を向けられる屈辱感があり、やり切れない。

『風の記憶』

どれほど読唇、口話に長けても聴者には決してなれないという劣等感と屈辱感に苛立ち、心にわだかまる憤懣を、人を疑うことを知らずのほほんと生きているように見える同じ聾者たちに向ける。被告人・新開の行動の底にある感情の機微に触れ切ないが、最後には、荒井の言によって自尊心を取り戻すに至り、安堵する。

『龍の耳を君に』

学校や公の場など他人と関わる特定の場面で話すことができなくなる場面緘黙症の少年・英知が手話により他人とかかわる言葉と勇気を得る。触覚過敏のために手をつなぐことができず、やむなく使用した幼児用リードを、他人に虐待呼ばわりされた、という母親の話には、同様にあまり良い印象を持っていなかった自分の無知さに深く恥じ入ってしまった。英知の証言によって明らかとなった事件の真相は、切なく悲しいものだったが、音声による会話がないゆえの親子の深い愛情の形に触れ胸が熱くなった。

Posted by ブクログ

オーディブルにて。

今回はより法廷に寄せて。

個人的に興味のある発達障害のこともテーマとして含まれてたので面白かった。

普段読まない作者さんでも法廷系だと読めちゃう説か、作者さんと合っているのか。とりあえず読み進める。

Posted by ブクログ

Audibleにて。

前作がおもしろかったので、オススメのままに読んでみた。

後書きによれば、もともと続編は考えてなかったが、文庫化をきっかけに要望があり前作から七年後に続編を発行なさったとのこと。

にもかかわらず、不自然なところなどまったくなく、変わらずキャラがよかった。

今作では子供を中心に話がすすむので、身につまされることも多かった。

Posted by ブクログ

オーディブルで聴きました。

一冊目より面白かった。

龍はヒゲで聞けるから耳はない。落とした龍の耳はタツノオトシゴになった。。。とのこと。今年の年賀状に耳付きの龍を描いてしまったのを後悔。

どうやって学んでいるのだろうと思っていたが、聾学校では口の中を触ったり、触らせたり、ほっぺの震えを確認しながら、発声を学ぶということ。すごい。

そして、「やはり」だったが、警察の取り調べでも、聾者をぞんざいにあつかっているようで、警察にさらなる不信感を抱いた。小説の中の話だろうと言う人もいるかもとは思うけれど、この本に出てくる性格激悪の警官は普通に存在するに違いない。絶対。

音声言語にもネイティブスピーカーがいるように、手話にもいろんなレベルがあることを知りました。手話を学びたいとちょっと思った時期もあったけれど、下手だと手話のネイティブスピーカーから見下されそう…ってか、絶対されるでしょ。そこはマイナスイメージがついたかな。

いい話だった。聾者の世界を少し見学させていただきました。ありがとうございました。…という感想。

Posted by ブクログ

なんでも、そうだと思うのですが、当事者にならないと、その人の本当の気持ちは、わからないんだろうな〜と、思います

知る努力や、歩みよりは、できるけど、本当のところは、どこまで寄り添えるのかなぁと、考えてしまいます

Uber Eatsさんで、聴覚障害の方がいらっしゃったことがありました

聞こえる方だと、思っていたので、配達物の番号を聞くのですが、2度ほど聞いても、何も、言わない

?と、反応してしまったところ、スマホの画面で、番号を見せてくれました

あ〜、そうなんやって、気づいて

申し訳ない気持ちになりました

申し訳ないと思うことも、よくないのかな?とか

とても、難しいです

私達も、どこまでアンテナを張っておくべきなのかな〜とか

障害がなくとも、人に、あれこれ、気を回し過ぎて、心が疲れてしまうことも、たくさんあるので

本当に正解がないですね

Posted by ブクログ

デフ・ヴォイスの続編。推理小説としては先が読める展開だが、それでも引き込まれる内容で一気に読めた。暗い話の中にあって、美和の存在が唯一明るく際立っていた。荒井とみゆきには幸せになってほしい

Posted by ブクログ

2作目です。

最近のイチオシです。

今回は、ろうだけでなく

自閉症、緘黙についても取り上げられていた。

緘黙については詳しく知らないので、

そうなんかなぁーって思うだけだったけれど

ろう学校での教育や、

ろう者への取り調べについての部分は

人権無視のあまりに酷い有様で、

本当にこんなんなのか知らないけれど、

きっとそうだと思えてしまう、

なんて理不尽で不当な扱いを受けてしまうのだという憤り、

そういう事態を知らないことへの罪悪感を抱いた。

といっても私ができることも何もないかもだけれど、

巻末にあったセリフ

「特性はあっても、社会を生きるのに困難な状況がなくなれば、障害は障害ではない」

といった趣旨のもの。

これが目指すべき社会なんだな。

本当のバリアフリー。

だれもが生きやすく、

だれもが安心できる社会。

今日、久しぶりに特急列車に乗って、

都会に行って、思った。

見えない、聞こえない、があったら、

ものすごく怖い。

見えていて、聞こえていても、

ものすごく不安なのに。

普段の田舎での生活でだって、

想像するだけで、ものすごく困難で

大変なことがいっぱいあると思う。

視覚や聴覚を失うこと、

歩行能力を失うこと、

何かしらの障害を負うこと。

いつどこで誰に起こるかも分からない。

決して他人事ではない。

安心、安全な社会をつくるには、

どうしたらよいか。

新しい知識

手話通訳士の荒井とみゆき、みゆきの娘の美和との微妙な関係性を軸に3つの事件を描いている。荒井の心情の根底には、コーダだった幼少期の記憶があり、物悲しさを感じる。美和の同級生のえいちくんとの障害に、前向きに取り組む荒井の姿が心強い。シリーズ2作目。

Posted by ブクログ

聾の字のエピソードを初めて知って、すぐさま友達に共有、、、!

私含め友達は特別支援学校教諭の免許取得予定でちょうど聴覚障害についての学習を進めてる中で出会ったこの作品。色んな人にオススメして色んな人に聾の世界を知ってもらいたいなあと思いました。

デフ・ヴォイスシリーズは、メインの事件の事よりも彼らの生きてる世界に関することの方が多く描かれている印象があります。

途中で難しかったり自分には理解できる限界があったりと彼らの世界をそのまま理解するにはまだ時間がかかりそうではあるが、今回も少しではあるが彼らの世界に足を踏み入れることができたと感じました。

Posted by ブクログ

聾の字の意味を初めて知った。

英知くんと美和ちゃんの関係がとても素敵で、自分と違う人をはねていく世の中に美和ちゃんのように素敵なところ見つける子が増えたらいいなと思った。

Posted by ブクログ

展開は読めるからこそどうやってそこに行き着くのだろうと

タイトルの通り

手話って言語なのかそして文化なんだという気づきが新しかった

家族の在り方も考えさせられる

生真面目な二人と子どもに明るい未来がなかったのは悔やまれる

Posted by ブクログ

『デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士』シリーズ第2弾とのことだが、第1弾を読んだのが6年も前で、人間関係などを把握するため第1弾を読んでから本書を。

おかげですっきりと「デフ・ヴォイス」世界へ入って行け、主人公新井尚人と彼の恋人安西みゆきとその娘美和、それにNPO法人のメンバーたちの位置づけがよく理解できた。

本書は3話からなる連作短編とのことだが、第1話は、『逆転の切り札』というアンソロジーにて既読で、次の展開を予感させる終わり方だったが、2話、3話と続けて読むことで、納得。

荒井や他の人物たちの手話が丁寧に綴られており、読みながら思わず手を動かしていた。

Posted by ブクログ

「デフ・ヴォイス 法定の手話通訳士」続編。

作者のあと書きによれば、続編の構想は何森刑事にはあったが手話通訳士にはなかったそうだが、本書のあと既に2作発表されている。

ろう者の両親、兄弟の元に聴者(Coda)として生まれた手話通訳士荒井尚人が、日本のろう者の母語である日本手話によって、聴者とろう者の橋渡しをする。

弱者に向けた温かい眼差しが全編に漂い、やや波乱が起きそうだった荒井の私生活にも明るい兆しを見せて結末を迎える。

Posted by ブクログ

デフ・ヴォイスの続編。

今回も私の頭の中では草彅剛さんが走り回る。。

今回は、聾者だけではなく、緘黙症の子供も手話で言葉を得る。

手話が、聾者のためのものではないということを知った。

英知くん、これからも身につけた言葉で未来を歩いていってほしい。

しかし、「正育学」は、ものすごく差別的で、怖い思考だと思った。

Posted by ブクログ

シリーズ2作目。

今回も凄く良かった。

知ることって大切。ろう者や手話、障害のある方が現代で生きていく上で感じる生きづらさ。

今回は場面緘黙症、発達障害を持つ少年も出てきた。

場面緘黙症について、実は小学校1年生の頃にクラスメイトの女の子がそうだった。

当時は無知で子供だった私は、その子に「なんでお母さんとは話せるのに、学校では話さないの?」「声出せないの?」と質問責めにして困らせてしまったことを思い出した。

ミステリー仕立てだけど、聴覚障害をもつ方や発達障害、支援学校のことなどを学ぶことが出来、また自分の認識不足を思い知らされる。

Posted by ブクログ

何を以てして仲間なのか、家族なのか。

感情が波打ちながら、最終的に凪のような落ち着く感じのそれぞれだった。

傍から見ていれば、そんなに難しいことには思えないことでも、当人にとっては酷く辛いことだったりする。

それは、誰にでもあるんじゃなかろうか。

そんな思いを汲み取れる、そんな心を常に持っていたい。

みんな持っているんだ、龍の耳を。

ただ…忘れているだけ。

Posted by ブクログ

デフ・ヴォイスの続編。今作も聾者の問題に視点を当てつつも、ミステリとしても楽しめる良作。

ちょっと荒井さんの行動が気になるところで⭐️⭐️⭐️⭐️

Posted by ブクログ

場面緘黙症や自閉スペクトラム症は自分にとって身近なことなので、その分どんな取り上げられ方をするのか気になりながら読んだ。

意思表示のためのカードや自分のだけのスペースが書かれたり、自閉スペクトラム症の人は人の顔を覚えるのが苦手という特性はあるものの英知くんには当てはまらないということが書かれていたりしていて、自閉スペクトラム症といっても人によって様々であることが描かれていていて、素晴らしいなと感じた。

それにしても美和ちゃんがいい子すぎる。そして、英知くんの心の強さには涙が出た。英知くん、美和ちゃん、みんな違ってみんないい。正育学なんて画一的な教育などあり得ない。正育学は極端ではあるけど、世の中には◯◯するべきで溢れているから、、自分もそこにのみこまれないようにしたい。

尚人とみゆきの続きも気になったので、続きも読みたい。

Posted by ブクログ

思わず夜更かししてしまった

自分の知っている世界の小ささを

思い知らされる

未知が一番怖いと思い、いろいろ

アンテナをまわしてきたつもりでも

やっぱり出会わないと知らないこともある

日本手話 日本語対応手話

場面緘黙症

言葉を得た彼は今強く生きていてほしい

と物語の登場人物なのに強く願ってしまう作品

聾の漢字の成り立ちの話が大好き

Posted by ブクログ

続編とは知らずに手に取った本だったが一作目を読んでなくても問題なく楽しめた。

少し前に場面緘黙症の女の子と出会ったことがこの本に興味を持ったきっかけだった。手話を言語とする人たちにも「ろう者」「難聴者」「中途失聴者」では普段使う言語もメンタリティも違うことを知った。緘黙症や発達障害についてももちろんこの本の中にでてくる『生育学』みたいな考えを持っていたわけではないがもっと理解が必要だと思った。知らない事を知るだけの本だけでなく物語としてもとても良かった。荒井さん家族と英知くん真紀子さん母子に幸せな日々が訪れますように。

Posted by ブクログ

聾者と聴者の間で苦悩する手話通訳士を描いた『デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士』に続くシリーズ第2弾。

手話通訳士の荒井尚人は、コミュニティ通訳のほか、法廷や警察で事件の被疑者となったろう者の通訳をする生活の中、場面緘黙症の少年に手話を教えることになった。めきめきと上達した少年はある日、殺人事件について手話で話し始める。

果たして発達障害を持った少年の手話での証言は認められるのか?

聾者のこと、手話のこと、まだまだ知らない事ばかり。

続編も、色々と考えさせられるいい作品だと思う。

Posted by ブクログ

面白かった!

が、ひとつ残念なのが、みゆきの荒井さんへの愛情がいまひとつ感じられなかったこと。

それは、物語の本質がそこではないとわかってはいるけど、でもでもでもね…。

もしかしたら、この前作にそういう描写があるのかなあ。

過去作へ戻って読んでいるのもあり、それがわかりません。

なので、第一作目も読みます!

Posted by ブクログ

今回は場面緘黙の男の子に焦点が当たっていた。たしかに場面緘黙の子が手話を使うということもあるのか。と思った。でも手話はなかなか簡単には学べない。

ミステリー感もありつつ、というのもあるけどミステリーというよりも社会に訴えるものがある本だと思う。

Posted by ブクログ

手話通訳士の荒井は恋人のみゆき、美和親娘と同居するようになっていた。ある日その美和に頼まれて同級生の英知に手話を教える事になる。英知は場面緘黙症で母親とも会話がほとんどない暮らしをしていた。

その頃町で殺人事件が起こり、その被害者を英知が見たことがあると言い出した。

「デフヴォイス」第二弾。通訳の仕事を通してろう者の世界の厳しさ、苦しさか描かれる。今回はその教育の問題に迫っていく。

Posted by ブクログ

デフ・ヴォイスの続編

手話通訳士の荒井

前作からの恋人、みゆきとの関係が一歩進み同棲をすることに

みゆきの娘美和とは手話を教えたり、良好な関係

美和の友達で緘黙症の少年に手話を教えるが、それが後にとある事件に関わってくる

今作でも日本手話と日本語手話についてや、聴覚口話法のことについて、ろう学校についての議論がなされている

身近にろう者がいないこともあり、今まで知らずにいたろう者の抱える多くの不自由さに気がつく

Posted by ブクログ

デフヴォイスシリーズ第二作。

個人的にはスピンオフの何森刑事シリーズの方が好きなのだが、この本編も考えさせられる。

実はこの作品で一番心に残っているのは、『聾』という漢字の成り立ち。龍の退化した耳がタツノオトシゴというのも興味深い。

この作品には緘黙症の少年が登場する。母親すら抱き締めることが出来ないデリケートな面がある一方で一度見たものは細かなところまで覚えているという驚異的な記憶力もある。

特性を掴むまで大変だが、その特性に合わせた対応が出来れば彼の能力を存分に伸ばすことが出来そうだ。

だがそれは他人であるから簡単に言えることかも知れない。

このシリーズを読んでいると障害とは何ぞやという疑問にも突き当たりそうだ。誰しも何かしら抱えているものがあるし、そこを社会生活と何とか折り合いを付けている。しかし折り合いの付け方が分からない人もいて、そこが過剰になるとトラブルが起こったり本作のような事件に発展したりもする。

聴者と聾者の壁を越えるのは手話だけなのか。美和が手話を覚えた結果、みゆきが疎外感を感じてしまう皮肉が描かれるように、誰かが疎外感を感じることのない何かが出来ないものか。これ程さまざまな技術革新が起きている中で、いまだにそうした技術が進まないのは歯痒い気がする。

荒井とみゆき母子の物語はまだ続く。正直荒井とみゆきのキャラクターよりも美和の明るさと聡明さに惹かれる。

美和こそが二人を繋ぐかけはしになっているし、二人の希望になっている。