あらすじ

『ことり』につぐ7年ぶりの書き下ろし長編。小さなガラスの箱には亡くなった子どもの魂が、ひっそり生きて成長している。箱の番人、息子を亡くした従姉、歌声でしか会話できないバリトンさん、竪琴をつくる歯科医……「おくりびと」たちの喪失世界を静謐に愛おしく描く傑作。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

不思議な話、というのが一番の印象

詳細があまり語られない出来事が多く、ほとんどの謎が残ったまま最後まで進んでいく。人によっては物足りないと感じることもあると思う

ただ、不思議でありながらも、美しい雰囲気によって、自分は終始涙ぐんでしまっていた

続きが気になって眠れない、というような話ではなく、日常に寄り添うような、噛み締めながら読みたくなるような作品

Posted by ブクログ

心の中の木の陰の水溜まりには日が射しているけれど、思いの外深いようだったから蒸発することはなかった。その底には祈るように、幾つかの色のあるものが呼吸をしていて、それらのものに呼吸を合わせることが、この小説を読むことだった。

Posted by ブクログ

『今初めて、自分の顔がこんなふうだったと知ったかのような気分を味わう。園児たちの鏡に、私の姿が上手い具合にちょうど収まっている』

小川洋子は「喪失」ということに拘っている作家だと思う。何かが決定的に失われてしまった世界を描いていると言ってもよい。そして、いつもその失われたものは、直接的には描かれない。読者に訴えかけられるものは喪失を味わった人の気持ちだけ。そのことを覚えていようとする者たちの決心だけだ。

それともう一つ、小川洋子は「子供」という存在にも強い思い入れがあるように思う。小川洋子の描く子供は大抵思慮深く大人びている。「博士の愛した数式」でも「猫を抱いて象と泳ぐ」でも「琥珀のまたたき」でも、子供の存在は、鬱々とする大人に比べて決然としているように思える存在。しかし、その「決然」とした様に潜む脆さが「喪失」の大きさと比例しているというのも、また一つの事実。考えてみると小川洋子の書く物はどれも同じことを繰り返しているのだとも言える気がする。

そしてこの本もまた、まぎれもなく小川洋子の世界観が一杯に詰まった本だと思う。大人びた子供が描かれる訳ではないが、そこに存在しない子供たちは、残された大人たちの不服従との対比の中で、何も語られずとも確固とした「不存在」を演じて見せる。その矛盾した在り様が稀有な作家の稀有な表現として心に迫ってくる。

静謐で、乱暴に音を立てて斜め読みをしようものなら瓦解してしまいそうな世界がそこにはある。僕らはそっと小川洋子の語るのを、息を凝らして聞くしかない。まるで密かに傍受した「人質の朗読会」をただ黙して聞き取るように。

Posted by ブクログ

『密やかな結晶』のあの雰囲気が凄く好きで、そういえば氏の本を積んでいたのを思い出し。期待に違わずとても好みだった。

亡くした子供の成長を祝い続ける大人しかいない街。産院は潰され、幼稚園ももう本来の使われ方はしていない。ゆるやかな崩壊を予感させるそんな世界で、人々はただ静かに彼らの名残を慈しむ。骨や爪で作られた小さな楽器で一人だけの音楽を奏でたり、ささやかな誕生会を開いたり。時には、首にかけたおしゃぶりを吸ったり、乳首が露わになるのも構わず子供用の水着に身を包み夏のプールで泳いだり。それぞれの方法で弔う姿は、あまりにも幸せそうで、憐憫の情どころかかすかな嫉妬すら感じさせる。愛しい人の大切な小箱の中身を、自分だけにこっそり見せてくれたかのような、好奇心と少しばかりの恐れを覚える物語だった。

それにしても序盤から不穏な空気ムンムンだったがやはり!『密やかな結晶』でも感じた作者の「ヘキ」が今回も全開で笑った。NTRareではなくNTRi…。自分だったら世間体気にしてここまで性癖全開にできないけど、やっぱ明け透けに曝け出せる人じゃないと作家になれないのかな。

Posted by ブクログ

子を亡くす悲しみとは。結婚式と歌をもって解き放たれるのか。

悲しみを抱き、生き延びるのはどこまでも待ち、よい耳を持たなければならない。

最後のバリトンさんの歌の場面は圧巻だった。

小川洋子さんの長編の中でも本作は一番沈痛かも知れない。

ここの子どもたちはみな不慮の死なのか。集団で虐殺された影も感じる。

そこで言葉を残したバリトンさんの恋人の手紙はまるでアンネの日記のようだ。

コーネルの小箱も物語世界について、これ以上の喩えはないのではないか。

<メモ>

・なぜ産院は爆破され、元・産院となるのか。

・死を忘れたことの象徴が博物館の廃館。

・博物館ケースの再利用は、生の展示物化。

・なぜバリトンさんの言葉はすべて歌になってしまうのか。歌とは生の象徴だ。だから(死者が奏でる)”一人一人の音楽会”では歌っていけない。

Posted by ブクログ

亡くなった子どもたちをいつまでも悼み、慈しみ続ける人々の日常の物語。

ひたすら奇妙な話だ。ただし、魔法や不思議な生き物が登場するわけではない。何らかの理由で、ほとんどの子どもが亡くなった世界で、大人たちが亡き子どもたちを悼み続ける。

彼らの日常は、その大部分が儀式的な、亡き子どもたちを偲ぶイベントごとで埋め尽くされている。生きるための仕事に関する描写はほとんどなく、なぜこれほど多くの子どもが亡くなったのかについても、最後まで一切語られない。その一方で、謎めいたイベントやその準備については、病的なほどに細やかに描かれている。そのため、この奇妙な世界が妙にリアリティを持ち、読者に独特の空気感を漂わせる。

親しい人を失ってしばらくすると、激しい悲しみが静かで深い悲しみへと移り変わる。この小説は、その静かで深い悲しみを、ワインのテイスティングのようにじっくりと味わう趣を持った作品である。

Posted by ブクログ

小川洋子さんらしい筆致で終始密やかに語られ、苦しくなり、途中もう読むのをやめようかと思うほどだった。

小川さんの本はいつも死の匂いが漂うけれど、この本は死者を悼むためのものなのでやっぱり寂しいし辛いし苦しい。

そして、小さな魂の悼みかた、よくぞこんな術を思いつかれるものだと驚く。

Posted by ブクログ

この静かで、ガラス箱の中で幼い死者の魂が時を重ねて行くだけの世界の中で、こっそりと私だけが生命を膨らませている。

私の密やかな想いが、バリトンさんが暗い底のない透明な湖に沈んでゆくのを阻み、もう一度生命を吹き込む。

この町にあって、私とバリトンさんの二人だけが、自らの子供を亡くしていない登場人物だ。

二人だけが、過去を悼んで生きる人々に寄り添いながらも、現在と、もしかしたら未来の自分自身を生きている。生者の世界にある。

私が幼稚園の備品に自らのサイズを合わせるように奇妙に縮み歪んでいっても、私の中に息づく生命力はその奇形には収まりきらない。

最も死者が遠い夏至の日を選んでプール開きをするシーン。私は園児が残した水着を着る。

明らかに小さなそれに私の身体は馴染み、脚も胴も鎖骨もするっと収まる。

だけれども、、両脇からは乳首がはみ出す。老朽化して漏水する子供用プールでは、私の成熟した身体を誤魔化しきれない。水が徐々に抜け出して浅くなった底に乳首がこすれて血が滲む。

生々しい生命のイメージが、幼い園児たちの静かな記憶の世界に侵入してくる。

子供を亡くしたクリーニング店の奥さんが、園児用の低い鉄棒で大車輪をしても、不思議と調和して、死者の世界に完璧に収まって生きているのとは対照的だ。

では、子供がもはや産まれず、亡くなった子供を悼んで暮らす町の人々と私を、彼岸/此岸(死の世界と生の世界)と対比しているのかというとそうではない。

小川洋子さんは、デビューしてからずっと死者と生者をの世界を分つ事なく描いてきた。

本作では、死者を日常の一部として共に生きる気持ちに優しい眼差しを向けながら、密やかに脈打つ生命の力を祝福している。

そのことが、この小説を閉じきって完結してしまった物語とせず、開かれた可能性を感じさせる所以なのだろう。

“まぶたの下に隠れた瞳には、産まれる前の風景が消えずにまだ残っているし、ミルクの滓で白くなった舌には、死者たちの言葉が刻まれている。

赤ん坊と死者はとてもよく似ている。”

“彼女は耳を澄ます。 最初にこの言葉、耳を澄ます、を編み出した人は見事だと思う。 ほんの一滴、あるかないかの雫が描く波紋を映し出すため、余分なものはすべて排し、どこまでも鼓膜を透明にする。”

Posted by ブクログ

2013年に東北地方で出会った土着神事に亡くなった子どもが死後も成長し結婚できるように、玩具や文具を納めたり花嫁・花婿人形を収めたガラスケースを奉納する親たちからインスピレーション得て書いた作品だとか。

『ことり』から7年ぶりの長編小説。

子どもが死んで一人もいない町の元幼稚園に暮らす語り手の私、講堂にはガラスの小箱の中に、わが子を亡くした親たちが成長に見合う品々を収め続ける。(ぬいぐるみにお菓子、漢字ドリルからニキビ用の塗り薬とか)

西風の吹く頃には、子どもの遺髪を弦にした竪琴、乳歯や 爪を入れた小瓶の風鈴など、小さな楽器のイヤリングを耳たぶにぶら下げて丘の上で風を受け、「一人一人の音楽会」が開催される。楽器は元美容師さんや虫歯屋さん(歯医者)が作ってくれるようです。

郷土資料館の学芸員だったバリトンさんが入院中の恋人からの手紙の解読に私のもとを訪れるとか特異な世界。 流麗な文章で綴られてるわりには抽象的でイメージできない世界観に度々見失い寝落ちしてしまい何度も同じ個所を読み返したりしても払拭できない違和感に馴染めませんでした。

ガラスの小箱って大きさどれくらいなんだろう、サイズは揃っているだろうかとか、イヤリングの大きさとか耳たぶちぎれたりしないだろうかとか、解読できないような小さい字って米粒に書くぐらいなのかって、歌う事しかできなくなったバリトンさんって恋人の手紙を他人にみせても平気なんだとか。子供用の鉄棒で大車輪とかクリーニング店の奥さんが、元体操選手であったとしても低すぎて無理じゃないかなとか、一人すべり台はともかく、一人シーソーとかも無理じゃない?遠近感無視して心にとまるものだけ描いたルソーの絵のような臭いがする。モヤモヤが溜まりすぎてイメージできない。

この作者は、読者を愉しませたいとかそんなご機嫌取りな次元で書いてない。私にはこのイメージを越えてみろと挑発する格闘家(チャンピオン)がみえました。

11ラウンド(209ページ)持ちこたえられるかわからないけどボクサーのように寝落ちしても立ちあがりファイティングポーズを作って挑みました。小箱が四角いリングとなって表れたのですが、作者のイメージによって変異されキャラメルの空箱となり狭く暗い空間に押し込められていく自分。箱から出された時は干乾びたカマキリになってました。

私とバリトンさんの怪しい関係が謎すぎて掴めない。

恋人から贈られたセーターは互いの指紋を編み込んだものを着てるのに。手紙の文字はついに見えなくなるほど小さくなって消失してるのを、私が作文してラブレターの解読文として渡すとか、もはや恋人の想いではなく私のラブレターになっているのにバリトンは気づいているのかいないのか。

それを朗読させるとかちょっとヤバくない。恋人が亡くなった後も封筒をもってきて解読するように渡すとか、確信犯すぎてひいてしまう。

私の朗読を黙って訊ているとかナルシストかぁ。歌で答えれてあげてもいいのにとか思ってしまう。バリトンとゆうくらいだから男らしくずっしりとした声の持主で言葉には重みがあり、落ち着いた誠実な印象で、とにかく渋いイケメンが思い浮かぶわけです。多少、道理のあわない行動も許される説得力もあったりとお得な感じ。

私の方はかなり入れ込んでいる様子なのでホルモンバランスの変調期が近いのかもしれない。

子供は死んで、産婦人科も爆破され、幼稚園もない町では恋愛も非生産的行為に思えたりするのですが、そもそも未来の納税者がいないわけだから先細る一方の世界。

小箱の中では成長していく子供たち。見送り続ける大人たちのほうが時間が止まっているかのような世界で、死んだ作者の本ばかり従妹のために選んだりとかまるでこの世界に留まるように暗示してる感じが怖かった。

Posted by ブクログ

幼い子どものいない世界。

主人公は年齢不詳だが、きっとものすごく若くはないのだろう…今は廃墟のように古びた幼稚園に住んでいる。

すべてが幼い子どものために作られた、部屋も食事も園庭もプールも講堂も、小さな作りのこの建物に。

きっと何十年も前からこの街から子どもたちは消えてしまったのだろう。

どうしてこの街の全ての子どもたちが死んでしまったのかはわからない。

ただ死んでしまった子どもたちへ、街全体が哀悼からくる切なさと、亡き子どもたちへの想いを抱き続けることへの静謐な幸福感…それらが感じられる、舞台は確かに日本と感じられるのに不思議な…安らかな感覚になれる世界。

亡き子どもたちの遺骨と遺髪でできた、乳歯ほどの大きさの竪琴が奏でる"一人一人の音楽会"、亡き子どもの大学入学祝い、結婚式。

幼稚園の講堂には、かつての子どもたちの遺品を収めたショーケースが並ぶ。

手作り弁当を売っている主人公の従姉妹は、亡き我が子が辿った範囲でしか生活しない。

廃墟と化した元郷土博物館の館員であったバリトンさんは、ある日発する全ての声が美しい歌声となり、いつしかバリトンさんと呼ばれるようになった。

そのバリトンさんの恋人は、遠く離れた病院の"安寧のための筆記室"でまるで儀式のように、解読が必要なもはや文字とは呼べない文字で綴った手紙をバリトンさんに送る。

…印象深い不思議なこの世界は、きっと永遠に続く。

永遠の静謐を予感させる物語。

もしかして、幼い子どもたちのはしゃぎ声が聞こえなくなる、そんな世界が来るのかな。

なんて思いながら読む時もありました。

Posted by ブクログ

連休初日、どこにも出かける用事もなく、また気分でもなく、ひとり部屋で小川洋子を読める幸せ。

静かに、どこまでも静かな気持ちになっていく。ひたすらに心地よい文章。

幼稚園ではないが、以前訪れた自由学園明日館を思い浮かべながら読んだ。

「安寧のための筆記室」とはなんと魅力的な言葉か。書きものをして心を休ませるための場所。どこかに本当にあったらいいのに。せめてその小説が本当にあったらいいのに。と思った。

美容師さん、虫歯屋さん、従姉妹、クリニーング屋さん、バリトンさん。誰もがとても愛しく魅力的。

擦り切れるほど観ているおおきなかぶのビデオテープ。「プログラム8番」と園長先生が映し出される場面で、ずっと思い出せずにいた子供達がお世話になった大好きな園長先生の顔が急に思い出されてビックリした。こんなことってあるのか。目鼻立ちがくっきりとして、声も溌剌として滑舌がよかった先生。なによりも笑顔が魅力的だった先生。

終始懐かしさを感じる物語の中で、本当の懐かしい笑顔に会えた。

雨にピッタリの物語だった。

Posted by ブクログ

もし、こんな世界があったら、怖いと言うか寂しいというか、切ないというか?でも、将来ありうるかもしれない?もし、そんな未来が来たら、すごく怖い。

Posted by ブクログ

廃墟となった郷土資料館のガラス箱は

今は幼稚園で亡くなった子どもたちの無言の声と成長を保存するための小箱となっている。

幼稚園で小箱の管理をする番人。

歌うことでしか話せないバリトンさんが持ってくる

入院中の恋人からの手紙を解読する作業。

丘で行われる、亡き人たちの物で作った耳飾りで自分1人だけで行う音楽会。

幼稚園の朽ち果てた遊具で時折遊ぶクリーニング屋さんの奥さん。

息子を亡くし、彼が歩いた場所しか歩けなくなり

死者の小説しか読まなくなった従姉。

生きる人と小箱に積み重なる死んだ子どもたちの成長の記録。

一人一人の胸にいつまでも成長し続ける子どもたちの記憶。

それを思う尊さと深い幸福と孤独。

きっと彼らは幸せなんだろうなと思う反面

滲み出てくる悲しみを感じるのはどうしてだろうなあ。

生きてる人も死んだ人も、世界が全てまとめて小箱なのではないだろうかという錯覚。

Posted by ブクログ

奇妙な世界観で、不気味さを感じながら読み進めていったが、ふと東北の震災の跡なのか?とイメージしてみたら全てが腑に落ちた。愛する人を失った者達が、何かに縋り、そこに居る人と手を取り合い、静かに生きている。そう、静かに幕を閉じる事を願っているようにも思えた。こちら九州での地震を経験しながらも、ここまでの境地には辿りつけない…東北の震災は、遭遇してしまった人達をまだ置き去りにしているんだなぁ…。小川さんの文章の美しさをそのまま纏った装丁にうっとり。

Posted by ブクログ

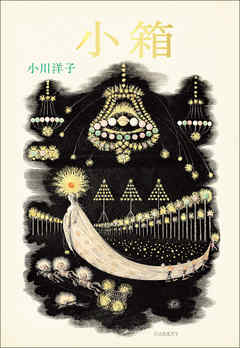

それだけで読む前に満足してしまうほど、銅版画風の表紙とマーブル模様の裏表紙がとても美しい装丁。内容はいつもの小川洋子で、悼む心が美しく描かれている。タイトルにあるように”小さい”がポイントだと思う。たとえば制服やランドセルをミニチュア化するサービスは実在するし、思い出を”小さく”残すことは人の心を慰めるのだろう。

Posted by ブクログ

不思議な奇妙な、美しさに溢れた小さな世界。死が常に近くで佇む街は、知っていそうで未知の世界です。音楽会の描写が、読んでいて静かすぎて現実とは遠いところに連れて行ってくれます。

亡くなった子どもの楽器は想像するだけであまりに儚いです。

Posted by ブクログ

昔、幼稚園だった家には、棚にいくつものガラスの箱が。その箱の中には、死んだ子供が年を取るにつれて必要なものがその都度、おさめられている。また、一人一人の音楽会が開かれてる。遺髪を弦にした小さな竪琴の奏でるメロディ。小川洋子さんの世界が静かに、静かに広がっています。「小箱」、2019.10発行。時折、ほんとにそうだと納得の言葉が散りばめられています。字を書く音が心を安らかにする。2人で1冊の本を読むのは、手紙を1通やり取りするのと同じ。

Posted by ブクログ

亡くなった子供たち、その子供たちを大切に思い続ける大人たち。 まるでその街全体が生と死の間にあるような、時が止まってしまっているような、独特な雰囲気。 最初から最後まで捉え所のない不思議な世界観でした。

Posted by ブクログ

ひなびた町の朽ち果てた幼稚園の講堂の箱の中に、子どもを失った親達が子どもに必要であろうモノを入れていく。亡くなった子どもを想いながら講堂に通う親の姿が、もの悲しい。寄り添う主人公に癒される。不思議な幻想的なお話。このような境遇の方々に安寧が訪れる事を願う。

Posted by ブクログ

普通に考えたらちょっと怖い世界だったり、なんて感想をまとめたら良いのか分からない。けれども小川洋子さんの作品は読みだしたら止まらなくなる。この不思議な世界に毎回惹かれてしまう。

Posted by ブクログ

子どもを失ったというのは希望や未来を失ったのと同義だ。人々がどれだけ穏やかに暮らしても、箱の中での成長を楽しみに見守っていたとしても、子どもの声がしない日々はもう朽ちていくだけのもののように思える。晴れやかな結婚式も、みんなが真剣にやればやるほど虚しく響く。

最後まで、何故子どもが1人もいないのか、何故子どもが産まれないのか、その理由は明かされない。箱の中に大事に置かれたそれらはきっと誰にも言えない悲しい物語を内包しながら、愛を受けて満たされているだろう。手放せないものを大事に持ち続け、自分なりに愛することを肯定されても、死が増殖していくだけの世界を残酷に感じる。ふとした瞬間にとてつもない寂しさが襲ってくる本だった。

Posted by ブクログ

かつて幼稚園だった場所に暮らし、亡くなった子供たちを弔う小箱を管理する「私」と亡くした子供を想い続ける人々の交差。

『妊娠カレンダー』や『ハウス・クリーニング の世界』に比べ、ぐっと温度が高い。『口笛の上手な白雪姫』よりももっと。子供を自分とは全く関係のない世界の存在に感じている今の私は、読み進めるほどその温度の高さに戸惑いを感じ、登場人物たちの子供に対する特別な慈しみを、ガラスケースで守ろうとしている願いを、自分は本当に心の奥底からは理解できていないのだということが苦しかった。子供を望む人、子供のいる人、子供がいた人はこの本を読んでどう感じるのだろう。

Posted by ブクログ

子どもたちがいなくなった世界で、彼らの遺品の入った小箱を管理しながら暮らしている女性を描いた野間文芸賞受賞作。

語られない何らかの理由で、子どもたちが次々に亡くなった世界には、当然希望も未来もない。滅び行くそのなかで、親たちは廃園となった幼稚園を訪れて、管理されている小箱を開けて子どもの成長を夢想する。なんとも悲しく、やりきれない。

たとえばこの作品を手に取ったのが昨年であったなら、死者たちと寄り添って暮らす人たちの静謐な世界を、情緒的で美しいものとして受け入れたかもしれない。でも、世の中はコロナ禍、息が詰まるような現実に加え、今年近しい人の死に立ち会った私にとって、この作品は重すぎる。

読書には出合うタイミングがあるけれど、小川洋子の作品はとくに、自分が安心できる場所にいてこそ楽しめるのだと、改めて痛感した。

Posted by ブクログ

小川さんらしいとても不思議な世界が描かれていました。

好き嫌いはあると思います。私は傍から眺めるのは良いけれど、その世界では暮らせないと思いました。

Posted by ブクログ

すでにこの世にはいない子供たちへの祈りなのか、果てしない鎮魂の話なのか?

読み進めていくうちに「想像ラジオ」を思い出していた。やるせないファンタジー。

Posted by ブクログ

小川さんの作品の魅力は、優しく不思議な世界観なのだけど、この作品は感情移入しにくかった。

いつもは現実の中に見えてくるファンタジーな部分を楽しむのだけれど、今回はそれがあまり見えなかったのと、死を扱ったことが要因かもしれない。

Posted by ブクログ

小川さんの作品はどうしていつもこうハラハラさせられ落ち着かない気持ちにさせられるのか。なのにどうしていつも小川さんの作品に引き寄せられてしまうのか。

子供たちがいなくなってしまった町には、元幼稚園に住み続ける主人公の「私」、子どもを亡くした親たち、その親たちを慰める人々がいる。

親たちは元幼稚園の講堂にずらりと並んだガラスの小箱の中で亡くした子供の成長を見守り、風の吹く丘の上で子供の遺品で作った楽器を耳にぶら下げ自分にしか聴こえないその音に耳を傾ける。

子供を亡くし心を病んで入院中の女性は判読不能なほど小さい文字の連なりで綴られた手紙を恋人に送り、恋人のバリトンさんはその解読を「私」に託す。そのバリトンさんは口を開くと言葉が何故か全て歌になってしまう。

この町の背景、過去は一切語られない。

子どもたちは何故亡くなってしまったのか、「私」の日課や奇妙な習慣、『一人一人の音楽会』も『死んだ子どもが成長するための箱』についても同様だ。

町の人々はみな死んだ子どもたちを通じて繋がっている。

死者にこれほど執着した世界は見方によれば歪で異様で退廃的な筈なのに、小川さんの手に掛かると途端にどこまでも奥深くどこまでも追求出来て豊かな世界に生まれ変わっていく。

死んだ作家の本しか読まないと決めている「私」の従姉。死んでいく作家は増えていく一方なのだから読む本のリストも増える一方なのと同様に、彼らの世界はどこまでも広がっていく。

「私」とバリトンさんの関係も危うく歪なようでいてハラハラするのに二人の世界は静かで穏やかだ。

「私」が住む元幼稚園は居住空間と講堂のガラス箱以外は朽ちていく一方なのにそれすらも愛おしく美しい。

しかし新しいガラスの箱はいつかは調達出来なくなるだろうし棚もいっぱいになるだろう。亡くなった子どもの遺髪も骨もいつかは朽ちて消える。

親たちも同様にいつかは老いて亡くなり、町の建物も元幼稚園も朽ちていき、人も町も消えていくだろう。

そんな危うさを感じつつも今はそこから目をそらす。そしてこの歪で美しく静かな世界に浸る。そんな危うさ落ち着きのなさが分かっているから小川さんの世界は美しい。