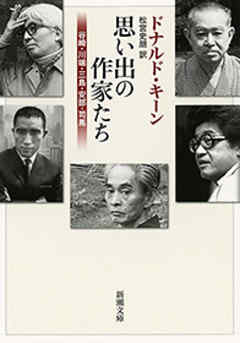

あらすじ

日本の古典文学を愛する一方で、常に現代文学の目撃者たらんとしたドナルド・キーン。深い愛情と冷徹な眼差しが同居する特異な批評精神を発揮し、日本文学を世界文学の域に高めるべく巨大な足跡を残した。『細雪』の秘密を語る谷崎の思い出。川端の前衛主義者としての意外な横顔。自決直前の三島から受け取った手紙。安部や司馬とののびやかな友情。珠玉の追想集にして稀有なる文学論。(解説・尾崎真理子)

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

エッセイというには分析的で、でも評論というには温かく…。5人の文豪たちのエピソードもさることながら、キーン先生の偉大さを感じずにはいられなかった。キーン先生のような方が、日本文学のよき理解者・批評者であったことに、本当に心から感謝したい。

Posted by ブクログ

ドナルドキーン 「思い出の作家たち」

著者が 谷崎潤一郎 川端康成 三島由紀夫 安部公房 司馬遼太郎 との思い出や作品を語ったエッセイ。

エピソードのチョイスがいい。作家たちの人柄や考え方を知ることができる。安部とのエピソードは 安部の処女小説の背景と直接つながっていて 作品理解につながった

印象に残ったエピソード

*三島が死の2日前に著者に手紙を送って 文士より武士として死ぬ覚悟を示した

*司馬の「国家主義は世界平和の最大の障害である」という叙述に 他の作家を褒めない 安部が感銘を受けた

死のイメージが強すぎる川端と三島の作品、性のイメージが強すぎる谷崎の作品を今まであえて選んでこなかったが

谷崎「細雪」「吉野葛」 川端「雪国」「抒情歌」 三島「金閣寺」「近代能楽集」あたりから読んでみようと思う。

著者が三島の自殺をどう見たかは 興味深かった

*一種の自己催眠であり、作家であるより愛国者なのだと自分を納得させる行為

*いち早く花を散らす桜のように、いつでも命を捨てられる

*桜の花の魅力は 花そのものの美しさより、散りやすさにある

司馬を入れるあたり 著者はさすが日本人。著者の著作に 安部や司馬との対談本もあるらしく読んでみたい

Posted by ブクログ

ドナルド・キーン氏が、今年(2019年)の2月に96歳で亡くなったことは、まだ記憶に新しい。外国人でありながら、日本文学や日本文化にこれだけ精通している研究者は、まずいないだろう。

そんなキーン氏が自ら選んだ5人の日本人作家について、特別な思い出を語り記したエッセイが本書である。それにしても、日本の文学史上でも巨匠と言われるようなこの5人について語ることができるほどの親密な関係性を持つキーン氏もまた、恐るべき人物であると思う。

最初の谷崎、川端については、おそらくキーン氏の研究対象としての偉大な存在であったのだと思う。キーン氏は、1953年に研究のために日本へ来たが、居を構えたのは、谷崎邸のある京都だった。谷崎のとの初の接点は、谷崎の書作(「蓼食ふ虫」)の翻訳原稿を谷崎邸に届けたことだったようだ。

キーン氏の人物評を読んでいると、自分なんぞは「エロ親父」「西洋かぶれ」という悪い第一印象をもってしまうが、キーン氏は文学の視点でとらえるならば、谷崎を越える存在はいないとまで評価している。一度代表作「細雪」を読んでからその結論を自分なりに考えてみたい。

次に、川端康成、三島由紀夫と続くが、キーン氏にとっては、当時ノーベル賞受賞に最も近い才能の持ち主と認識していたのは川端よりも三島のほうだったようだ。そしてそのことを川端自身も感じていたようだ。川端の受賞の経緯、三島の自殺と川端の自殺について、キーン氏の視点から述べられている。

また、三島との関係も親密だったようだ。三島の遺作となった「豊饒の海」の原稿には、キーン氏にしかわからない謎が隠されていた。「豊饒の海」4部作の最後の原稿をキーン氏はその年の8月に預かったという。三島に代わって出版社に届けてほしいという名目である。

そして、その原稿には「「豊饒の海」完 昭和45年11月25日」と記されていたという。その日こそ、三島が自決した日であった。そういう謎を提起され、未読のこの4部作に非常に興味がわいている。

そして、キーン氏は阿部公房とも親しかったようである。二人の対話が記された「反劇的人間」についても興味深い。

そして、最終章が「司馬遼太郎」について記されている。キーン氏が、司馬氏と対談した折には、司馬氏の膨大な知識量に感嘆し、その対談における司馬氏のキーン氏に対する心遣いについても感動したという。

キーン氏曰く。「私は司馬の著作を高く評価しているが、小説家としてよりも、素晴らしい人間としての彼が、私の記憶の中で生きている。私のこういう見解は、作品に全身全霊を捧げていた彼をがっかりさせるだろうが、成功した作家を発見することなどより、司馬のような人物を見出すことのほうが、よっぽど稀有なのだ。彼は立派な男であった。その意味は、単に間違いをおかさない、といった月並みなことではない。愛国的な情熱によってではなく、日本人であることの、歴史を通じた冷静な認識によって、彼の著作は国民全体を鼓舞したのである。」