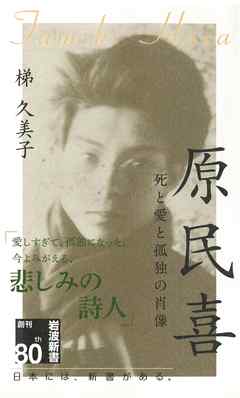

あらすじ

『夏の花』で知られる作家・詩人、原民喜(1905―51)。死の想念にとらわれた幼少年期。妻の愛情に包まれて暮らした青年期。被爆を経て孤独の中で作品を紡ぎ、年少の友人・遠藤周作が「何てきれいなんだ」と表した、その死――。生き難さを抱え、傷ついてもなお純粋さをつらぬいた稀有な生涯を、梯久美子が満を持して書き下ろす、傑作評伝。※(以下、新刊案内2018年7月6頁掲載の引用文)「私の文学が今後どのやうに変貌してゆくにしろ、私の自我像に題する言葉は、/死と愛と孤独/恐らくこの三つの言葉になるだらう。」(原民喜「死と愛と孤独」一九四九年)

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

原民喜の存在感と遠藤周作の存在感。

自死を選びながらも、残された人や未来に明るい希望を確信し託した原民喜。

原民喜として、その生を全うしたのだと思います。

イエスがイエスの生を生き、十字架にかかったように。

久しぶりに一気読みした一冊。

余計な解釈を加える事なく、最後に

「現在の世相と安易に重ねることもまた慎むべきであろうが、

悲しみを十分に悲しみつくさず、嘆きを置き去りにして前に進むことが、社会にも、個人の精神にも、ある空洞を生んでしまうことに、大きな震災をへて私たちはようやく気づきはじめているように思う。

個人の発する弱く小さな声が、意外なほど遠くまで届くこと、そしてそれこそが文学のもつ力であることを、原の作品と人生を通して教わった気がしている。」

と記し、謝辞をもって締めくくっているが、

非常に静かながらも力強く印象深い評伝であった。

Posted by ブクログ

原民喜と遠藤周作の交流について知ることができ、興味深く読んだ。遠藤周作の描いたイエス像と原民喜の姿の重なり合いについての指摘にはなるほどと思わされた。

「うん、見ようかね」と、少女が差し出した絵を長い間じっと見つめる、ありし日の原民喜の姿。その姿を回想する遠藤周作。

また、喫茶店でのエピソード。

Posted by ブクログ

原民喜がここまで極端な個性の人だとは知らずにいた。あと、宮澤賢治以外で「透きとほった」って書くだけで清澄な空気があるんだって感じさせる筆力がある人がまだいるってことを知った。被爆後一時期南馬込の、多分谷中の集会所のある辺りに寄宿していたことも知れた。埴谷雄高、遠藤周作はいずれも北杜夫の随筆で知った作家だが、原民喜とこんなにも心を通わせていたんだ……とか。

Posted by ブクログ

本当に著者作品ははずれがない。またも素晴らしい作品。ノンフィクションとしての出来もよいが、やはり原民喜の作品が凄い。特に「夏の花」というより作品「原子爆弾」のベースとなる被爆メモは圧巻だ。原民喜はこのメモを残すためにこの世に生を受けたのではないかとさえ思わせるものだ。偶然73年後のこの時期に読んだが、日本人が決して忘れてはならない歴史の1ページを鋭く捉えている。本作も「夏の花」も、私より若い世代に是非読んでもらいたい作品だ。

Posted by ブクログ

某所読書会課題図書: 被爆の現状を作家の立場で詳細に記載した文書は、当初は「原子爆弾」という題名だったが、GHQによる検閲を考慮して「夏の花」と変更されている.さらに俳句の連作もあり、貴重な資料となっている.遠藤周作との交流が原にとって非常に貴重な体験だったと推測するが、祖田祐子さんも含めた行動は荒んだ気持ちをいくらかでも和らげたのではないかと推測する.素晴らしい才能を持った人材が自死によって失われることは非常に残念なことだが、関係した文人たちが彼のことをあらゆる機会に追想しているのは、羨ましくもあり素晴らしいことだと感じた.

Posted by ブクログ

栗林中将の本がよかったので、本書を手に取る。

冒頭から話が重すぎて暗すぎて、読み進めるのがほんとうに辛いのだが、遠藤周作さんやタイピストのお嬢さんが登場してくる最後の章あたりから、モノクロのトーンだった話が急にカラーへと変わるように生き生きとしてくる。

私情を盛り込んだり、事実をことさら美化したりしないで書く著者ではあると思うが、あとがきには大きな震災をへて現代に生きる我々に向けたメッセージが伝わってきます。

Posted by ブクログ

原爆作家としてしか知らなかった原民喜であるが、この評伝で妻がこの人を支え生きながらえさせた実生活に触れ、新たな視点を受け取った。この人は緘黙症のまま生きることになったかもしれない人であり、鎮魂歌にあるように「愛は僕を持続させた」のだと思えた。

Posted by ブクログ

原民喜と言えば、「夏の花」で「原爆文学」。そんな貧弱な文学史的知識しか持たず、国語の教科書にほんの少し抜粋されていた文章しか読んだことがなかった。この評伝を読んで初めて、ああ、こういう人だったのか、こんな孤独な魂の持ち主だったのかと、一人の人として目の前に現れてくる気がした。

以前著者が小林多喜二について書いていたときも同様のことを思った。教科書の平板な一行だけの記述の背後で、失われていくその人の切実な人生を、梯さんは丁寧な取材でよみがえらせ、そっと目の前に差し出してくれる。圧巻の傑作「狂うひと」とはまた違い、静かな悲しみをたたえている一冊だ。

原民喜が自死を選んでいて、しかもそれが鉄道自殺だったとは知らなかった。冒頭でその死の前後が描かれ、その後は、生い立ちからそこに至るまでの人生をたどっていく形になっている。原民喜という人は、本当に不器用で、世間になじめない人だったようだ。そういう自分を愛し庇護してくれる人や、やさしくあたたかいものを希求するが、それらははかなく手元から奪い取られてしまう。絶望と死に向かって刻々と引き寄せられながら、この世の地獄とも言える被爆体験が、かえって生に向かわせたという指摘には唸った。本当に「これを書かねば」という思いだけが、戦後の原をしばらく生きのびさせたのだろうと思う。

いつもながら、著者の筆致は冷静で、いたずらに感傷を煽ることなく淡々としている。原の自死についても美化せず、しかし、どうしてもそこに向かって行くしかなかった孤独な心情をしのばせる描き方になっている。過度な感情移入を避けながら、なおかつ取材対象に寄りそって書くことは、そうたやすいことではないだろう。その姿勢に揺るぎない信頼感がある。

Posted by ブクログ

岩波新書 梯久美子

原民喜 の作家人生を 死、愛、孤独をキーワードとしてまとめた評伝

「原民喜は死によって生きる作家」幼少期における家族の死、愛する妻の死、広島での被爆経験が基調となっているとのこと

この本に書いてある原民喜像と「孤独」が結びつかない。自死の数ヶ月前から友人たちを訪ねたり、17名の人に遺書を書いたり、20才以上年下の祐子との清々しい関係や遠藤周作との親交など 孤独とは無縁に感じる

自死の原因については、明示していない。遺稿「死について」や「永遠のみどり」を読むかぎり、未来に希望を持っているように読める。被爆後遺症やptsdなど精神的な障害はなかったのか?

遠藤周作の日記「原さんさようなら。ぼくは生きます。しかし貴方の死は何てきれいなんだ。貴方の生は何てきれいなんだ」

イエスのみじめな死が弟子たちの胸に突き刺さり、彼らの人生を変えていく〜遠藤周作は、原民喜の死をイエスと重ねていた

原民喜は社会に対して声を上げることをしなかった。細かくかすかな声で、死者のための歌を歌い続けた

個人の発する弱く小さな声が、意外なほど遠くまで届くこと〜それこそが文学のもつ力である

「永遠のみどり」

ヒロシマのデルタに 若葉うづまけ〜ヒロシマのデルタに青葉したたれ

遺稿「死について」

殆どその生存を壁際まで押しやられて〜目も眩むばかりの美しい幻想や清澄な雰囲気が微笑みかけてくる