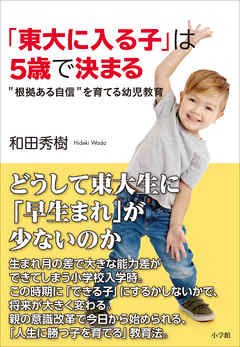

あらすじ

5歳児には小2のドリルがちょうどいい!

「詰め込み教育」「先取り教育」は、未就学児に必要ない、あるいは情操教育上よくない、とまで言われてきた。しかし、幼児期の子どもの脳は記憶する力が非常に高く、学習欲も強い。この時期の勉強は、子どもにとって意外にも辛いものではなく、むしろ「快体験」につながることが多い。

さらに、小学校入学時、生まれ月にかかわらず「できる」ことが多ければ、それは「根拠ある自信」となって子どもの心を明るく元気にし、その後の人生に大きな影響を及ぼす。 逆に言えば、早生まれというだけで、入学時の能力差による「できない体験」をさせてしまうと、その子の将来に大きなネガティブ・インパクトを残す可能性が高い。

つまり、小学校入学時までにいかに子どもを「できる子」にするかが、とても重要なのだ。

精神科医で、受験学習法、幼児教育のプロでもある著者が、実際に「できる子」にするために親が知るべき子育て術を徹底的に紹介。

繰り返し読んで親自身が簡単に復習できるよう、各項目に「ポイント」をまとめました。

さあ、幼稚園から帰ってくるお子さんと一緒に、今日から新しい生活開始!

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

今まで読んできた本の中では1番辛口。でも1番買っても良いなと思った本。今まで私が読んできた教育本(佐藤亮子さんのものも含め)の根本は皆同じだなと思った。この本には耳の痛くなるようなことがハッキリと書かれている。この著者はきっと批判されることも嫌われるのことも恐れずに書いているのだと思う。でも私はその言葉を大切に子育てしていきたいと思う。弟さんのエピソードには思わず笑ってしまった。でもお母さんの大きな愛情と強い信念は本当にすごいと思った。母親の存在、力、気持ちが非常に大切。

Posted by ブクログ

ちょうど5歳の子を育てているので手に取りました。

一番響いたのは、先取り学習です。

目指すゴールが具体的に描けて良いです。

5章は繰り返し読み返したいと思う内容でした。

Posted by ブクログ

古い考えもあるので、

キャリアウーマンの方はイライラすると思います。

男性らしいお考えだなと節々に思いますが、、

根拠ある自信を育てる幼児教育について

しっかり描かれており、参考にはなります。

Posted by ブクログ

根拠のない自信から根拠のある自信をつけさせるのが大切なのは、幼少期だけではなく大人になっても必要な事だと思う。勉強だけできれば良いと言う内容ではないが、そのようなニュアンスで受け止められやすい。筆者の書籍を何冊か読んでいるが、回りくどい言い方はしていないので、偏った捉え方をしてしまう人もいるでしょう。幼児教育については、文中に「将来どちらが本当に子どものためになるかと言えば、つまり、将来どちらが本当に子どもの仕事などに影響する可能性が高いかと言えば、歌やお遊戯といった情操教育ではなく、勉強のほうだと思います。わかりやすく言うと、いかに絵や音楽ができても、言葉による表現力がなければ、その世界での成功はやはり困難になります。…」とありますが、成長は人によって違うと筆者も述べていることから、国語・算数・英語を中心とした幼児教育と情操教育を比べること自体必要ないと思います。共に必要な教育だと思っているので、同じ時間をかけたら良いと思います。その証拠にその後の項目でそのような事が述べられています。勉強「よりも」情操教育の方が大切などと「どちらかを優先」する考えを持ってほしくない筆者の思いが伝わってきます。何事も本人(子ども)が取捨選択をしていくように環境を整えてあげるのが親(大人)の仕事ではないでしょうか。

Posted by ブクログ

やっぱ東大に行ける子は

幼児期から先取りして

どんどん勉強してる子

勉強はやらされるものでなく

歯磨きと一緒で生活の一部

とにかく母が伴走すること

できるという自信を持たせる

Posted by ブクログ

専業主婦のお母さんって大変。

子どもの観察をひたすら行い、常にトライアンドエラー。

リビングで一緒にお勉強。

先取り学習を行い、小学校では復習の時間。

子育てノートに観察記録をデータ化。

暗記の強い9歳迄に詰め込み学習。

子どもに合う方法を何通りも試し、自信のある子に育てるのが大事。

Posted by ブクログ

強烈なメッセージを含むタイトルと根拠を示さない言い切り型の主張に、若干「本当にそうなのか?」という抵抗感を覚えながらも読みやすい文体で難なく完読。

主張は概ね以下の内容だったと思う。

勉強は絶対善。本来的に学びは楽しいもの。本人が楽しいと思ってやっているなら詰め込みでも全く問題ない。最も重要なのは、いかにして子供に根拠をもった自信を持たせること。そのために小学校へ入学する前から国語・算数・英語に触れさせて、自分はできるという感覚を持たせてあげることが後の勉強を持続させる力の大きな支えになる。親が伴走する形で勉強を見てあげれば、子供も学習意欲が上がるはず。

Posted by ブクログ

東大生には4.5.6月生まれが多いとのことで、早生まれの我が子のことが頭をよぎり、購入。自信を早期、特に小学校入学時に持たせることが大切、先取り学習の勧め、先進国で先取り学習を否定するのは日本位とのコメント等、いくつか刺さることはあった。サクッと読める。普通評価。

Posted by ブクログ

1、東大に行かせたいという親の信念。散歩ついでに富士山に登る人はいない。入念な準備と子供の意欲の醸成を。

2、先取り学習で子供に自分はできるという自信をつけさせる。

3、世に子育て法は様々あるが、評価はあくまで結果で判断。プロセスではない。惑わされない。

親の役割が大事だと学びました。

Posted by ブクログ

根拠ある自身を子供に持たせる為に、幼児期の先取り教育は全く問題ないとのこと。習い事はあれこれやると注意が分散するので、お勉強プラス何かひとつやらせるといい、とのこと。著者は医師の傍ら学生の頃からの趣味の映画の監督業をされている。リスクヘッジとして勉強をしておいたおかげで本職で食べるに困らないから、監督業がうまくいこうがいくまいが困らないので続けていられるのだと知り、目から鱗だった。やるべき事をしているから楽しいことができるのだという事、そして勉強する意味を子供に教えられる親でありたいと思った。

Posted by ブクログ

子供の小さいうちから勝ち癖をつけることで、自信をつけさせることが何より重要、とのこと。国語、算数、英語、成長が目に見えやすいのでおすすめ。先取り教育をしておくと、優越感からの自信が生まれる。小学校入学前までに、2-3年生の問題ができていると良い。

ボリュームもちょうどよく1-2日でさらっと読めました。

内容については共感できる部分も多くありましたが、イジメやスクールカーストの件など、一部主観が強く出ているところも見受けられました。

全てを鵜呑みにせず、良いなと思ったところを真似していくのにちょうど良いなと思いました。夫婦や祖父母とも一緒に読んで、教育観のすり合わせをしていくのにも良さそうでした。