あらすじ

なぜAIは、囲碁に勝てるのに、簡単な文がわからないの?

そもそも、言葉がわかるって、どういうこと?

中高生から大人まで「言葉を扱う機械」のしくみと、私たちの「わかり方」を考える。

--------------

「つまり、僕らはロボットにしてほしいことを言うだけで、あとはロボットが勝手にやってくれる。それが一番いいってことだね」

「いいね。そうすれば、誰も働かなくてよくなるね」

イタチたちはみなこの計画にうっとりして、なんてすてきなのだろうと思いました。

(序章「ことの始まり」より)

--------------

なんでも言うことを聞いてくれるロボットを作ることにしたイタチ村のイタチたち。

彼らは、「言葉がわかる機械ができたらしい」といううわさを聞いては、フクロウ村やアリ村や、

その他のあちこちの村へ、それがどのようなものかを見に行きます。ところが、どのロボットも

「言葉の意味」を理解していないようなのです――

この本では、「言葉がわかる機械」をめぐるイタチたちの物語と、

実際の「言葉を扱う人工知能」のやさしい解説を通して、

そうした機械が「意味がわかっていると言えるのか」を考えていきます。

はたして、イタチたちは何でもできるロボットを完成させ、ひだりうちわで暮らせるようになるのでしょうか?

ロボットだけでなく、時に私たち人間も、言葉の理解に失敗することがありますが、なぜ、「言葉を理解すること」は、

簡単なように見えて、難しいのでしょうか?

----------------------

――いま、さまざまな人がさまざまな機会に、「言葉を理解する機械がとうとう完成した」とか

「今はできていないけれど、もうすぐできるだろう」とか「機械には本当の意味で言葉を理解することはできない」

ということを言っています。いったいどれが正しいのでしょうか?

――私たちは普段から、「あの人が何を言っているかが理解できた」とか「あの言葉の意味が分からない」

ということをよく口にします。しかし、自分がそう言うとき、どんな意味で言っているか、きちんと意識しているでしょうか?

実際のところ、私たちはさまざまなことを、「言葉が分かる」という便利な表現の中に放り込んでしまっています。

それらを一つひとつ取り出してみないことには、「言葉が分かっているかどうか」という問題に答えを出すことはできません。

――この本では、「言葉が分かる」という言葉の意味を考えていくことで、機械のこと、そして人間である

私たち自身のことを探っていきたいと思います。

――(問題の一部を知るだけでも)みなさんが、「人と機械の知性」について考えたり、またご自身の

「言葉の使い方」や「理解の仕方」を振り返ったりする手がかりになると信じています。

(序章「ことの始まり」より)

----------------------

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

人工知能について少しでも知見を深めたかったので読んだ。物語形式で大変わかりやすく、記憶にも残りやすい優れた作品だった。人工知能を作るにあたり、どのようなことが問題となってくるのか簡単に知れた。絵もかわいい。

Posted by ブクログ

「言葉がわかる」とはどういうことなのか、我々は脳内で無意識にどのような処理をしているのか、1つずつ分解して解説しており、わかりやすい。

イタチを主役にストーリー仕立てにしていることに加え、イラストも可愛いらしいので絵本感覚で楽しく読み進めていける。

著者が工学畑や技術畑の人間でないことが(言語学者だそうです)、専門知識のない一般人でも理解できる形を可能にしたと思う。AIのことを、なんだか凄そうだけど得体がしれないもの、と感じている方は、これを読むと解像度が上がる気がする。

Posted by ブクログ

「言うことが何でも分かる」ロボットを開発したいイタチの物語を軸に、自然言語処理とは何か? AIにはどんな技術が組み込まれているのかがよく分かる一冊。

楽しくてオモシロイ。

現状の技術では、AIに学習させる素材をどう用意できるか、その素材の質をどう担保するかが難しい。ここをブレークスルーできる技術は可能なんだろうか?

Posted by ブクログ

人が話す言葉の意味や意図を機械が正確に処理するためにはどんなハードルがあるかを、一つずつ順を追ってわかりやすく、しかも物語(おはなし)仕立てで楽しく、説明してくれている。これを読めば、一世を風靡している大規模言語モデルのAIと言えども、それがどんなに進化したとしても、できること(内容・分野・場面)は限られるだろうことがよくわかる。

Posted by ブクログ

うちの娘は語学が好きである。英語とか古文とか、文法の勉強自体が好きらしく、活用とかイディオムとか覚えたりが苦でないらしい。

これは語学は仕方なく学ぶものでそれ自体はめんどくて仕方ない、という私とはえらい違いである。

したがって、というか娘はなんとなく自分を文系と思っているようなのだが、いよいよコードさえ書かなくてもAIを使える時代がやってくる。そうなると語学そのものが好きなことはAIの本質理解の上で立派な武器なのでこの本を推薦してみた。そして案の定自分が先に読んでいる。

川添愛さんの本は何冊目かわからないがこちらも予想どおりおもしろい。「自動人形の城」とほぼ同じタイミングの出版であり、いずれも「面倒なことを機械にやってもらおうとして四苦八苦する」話なのだが、あえて言うなら「自動人形」はプログラミングの話、本書は人工知能の言語認識の話と言えるかもしれない。

言葉がわかる、とはどういうことか?最近理解が進んできたとおり、人工知能がやっているのは煎じ詰めれば「似たような用例の文章を鬼のように学習して質問にそれっぽい回答を返す」プロセスに他ならない。それっぽさ、の再現のためには、人間がなぜかできてしまう「聞き取り、話し、関係付け、論理を理解し、しかも言わずもがなの常識をわきまえる」ことが必要になる。この辺を寓話的に説明するのは手練の川添節。

理論的に未解決でも大量のデータを食べているうちに、人工知能がとにかく実用に困らない程度にそれっぽい回答を出せるようになってきたことはいまや皆知っている。

それでも「『この課題をクリアしていない限り、言葉を理解しているとは言えない』という、『言語学者から見て絶対に譲れないライン』は提示したつもりです」(あとがきより)。

このかっこよさ。

押し付けるつもりは毛頭ないけれど、娘がこれを読んでおもしろい!と思ってくれるかどうか。ちょっと楽しみ。

Posted by ブクログ

ChatGPTやSiriの音声認識とか原理について、非常にわかりやすく、勉強になる本。人間とは何か、言語とは何か。突き詰めると、会話は結局、パターン化され規則性のあるインプットとデコード、アウトプットで成立する事が分かる。

私たちの会話の中で重要な雑談。6割が雑談であると言う調査結果もあり、その中身はぼんやりしたやりとり、ぼんやりした理解で構成される。内容の正確さが必ずしも問われない、ぼんやりした言葉にはちゃんと共感してもらった、否定してくれた、興味を持ってくれたと言う自分の都合の良い解釈が成立するのだという。コミニュケーションで大切なのは、一問一答の正答率を上げる事ではないのだ。

また、言葉の意味と言うのは全て言葉の外の世界にあるのだろうか。言葉の意味がわかると言うのは、言葉と画像を結びつけられることに他ならないと言う主張もある。本当にそうなのだろうか。会話型AIは必ずしも、言葉の意味付けをしていない。画像と会話のAIが融合し、言語を用いぬコンパイルの更なる進化は胸熱だ。

画像を機械に認識させるには、無視すべき違いを無視し、無視してはいけない違いを無視していく。また、文脈を理解するために、推論のパターンを読み込ませていく。この推論作業を妨げるものは、感情や都合。間違い。言葉の定義。隠れた前提。曖昧性。

イタチはロボットを完成させ、労働から解放されるのか。シンギュラリティはもうそこまで来ている。AIに求められるのが正答率や生産性ならば、我々が必要とする雑談がどのような形態になるのか。少なくとも、相互理解のためのセンシングとしての雑談の必要性は変わらない。ならば、逆にそれをAIに実装する必要は無さそうだが。

Posted by ブクログ

言語学者である著者が言葉を理解することの複雑さとAIで克服することの可能性を分かり易く解説した良書。ChatGTP等の生成AIが一斉を風靡している今こそ、言語・言葉の本質を理解することの必要性を認識した。地に足のついた議論に必要な考え、理解をストーリー仕立てで誰にでも判るように説明されており必読の一冊。

Posted by ブクログ

今まで読んだ技術書で1番レベルに面白く驚いた。

今まで曖昧だったことが、言語化されて細分化されていくことがとても痛快で面白かった。

ここまでわかりやすく書いた作者さんの力が素晴らしいと思う。

まるで解決しそうなのに次々と問題が押し寄せるさまが面白く、言語処理がどれだけ難しいことなのかわかった。

Posted by ブクログ

面白さと、難しさを紹介してくれる稀有な本であった。

但し、2017年出版の本であり、やや内容に古さが感じられたのは、この分野の進歩が早い証か。

Posted by ブクログ

機械は言葉を理解できるのか? そもそも言葉が分かるとは何か? という問いに対し、機械に言葉を理解させる仕組みの紹介が、物語形式で書かれており、とてもわかりやすかったです。

Posted by ブクログ

人の言葉をわかるロボットをイタチが開発する話である。

言葉を理解することについてわからせることで、人工知能と言語の問題を明らかにしている。

問題提起にはいいであろう。

Posted by ブクログ

面白く学びも多かった。私のいる業界では、自然言語処理の認識が大変大雑把で、ビックデータを統計的に処理する、と言ったフレーズでなんとなくなんでもできてしまうことになっていたが、決して深入りせずもう一段ブレークダウンできた感がある。私の関心は言語のAI的応答よりも言語そのもののの構造や在り方の方にあるが、自然言語処理と言語学にまたがる説明により使われ方や課題がわかりやすく提示されているので、とてもよくわかった。

寓話的な本の作りは当初やや子供向けかなとネガティブに思っていたが、結局理解の助けになった。著者には感謝しかない。

Posted by ブクログ

「AIによって仕事がなくなる」「10年後に消える職業」

そんな言葉を何度も耳に・目にしてきました。

私は替えのきかない仕事というわけでも、ポジションというわけでもなく、そういった言葉に危機感をよく覚えていました。

とって代わられないためにも、という気持ちからAIについて知ることから始めよう、と何気なく書店で見かけて惹かれたこの本を読むことにしました。

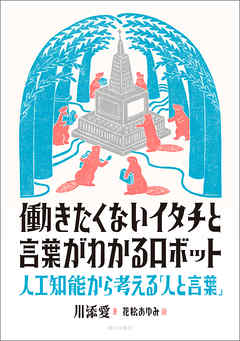

表紙や挿絵から伝わる絵本のようなとっつきやすい雰囲気が、AI分野にしては珍しく、初心者の私でも読めるかもしれないと思え手に取りました。

専門的な用語ばかり並んで素人は読み進めるのも難しいということがなく、絵本パート・説明パートと分けた構成になっており、なんとか読み切ることができました。

絵本のような語り口のイタチたち動物が出てくる物語のパートは、易しい文章で書かれていますが、AIについて深く理解している方でないとここまでわかりやすく読み易い物語調の文章は書けないと思います。

AIが言葉を理解するには、について順々に展開していきます。

いきなり情報が大波のように襲い掛かってくるのではなく、ひとつずつ「言葉の聞き取り」「おしゃべり」「知識」などフォーカスしていくことで、ひとつずつゆっくり理解していくことができます。

各物語パートの次には説明パートがあり、そこでは論文を引用した専門に近づいた説明がされていますが、そこも極めてわかりやすく、を意識して書かれていると思えます。

例えばディープラーニングとは何か、と言ったように。

AIについて現実に即した知識は私にはなく、映画や漫画などフィクションの世界で見るロボットの進化が凄まじく、人間が乗っ取られることがやけにリアルに思えていました。

でもこの本を読んで、計算が速いことと言語を理解できることは全く別で、人間の脳は、「言葉がわかる」点においてはAIよりも圧倒的に優れていることがわかりました。

逆に、なぜ人間がここまで言葉を理解することができるのか、AIに学習させる手間暇を知り不思議に思えたくらいです。

AIに言葉を理解させようとしてきた研究者の方々の苦労がいかに大変だったか、この本を読んで一端だけでも知ることができたと思います。

このように、今までよく知らず、なんとなくの印象で思っていたことが実際は違っていた、ということに気付けただけでもこの本を読んで良かったです。

Posted by ブクログ

装丁と挿画とタイトルに惹かれて読み始めました。

人工知能についての知識がなくても、言葉に興味があればスッと読めると思います。

一言で言えば、言葉を理解するってどういうことなのか?が書かれています。

何でもできるロボットが作れれば、働かなくて良くなるんじゃない?と考えたイタチ達が、機械に言葉を理解させられるよう(かなり他力本願に)取り組む物語パートと、解説パートが交互に続きます。

普段から他人に言葉で伝えるのは難しいと感じていたけれど、人間は想像以上に複雑なプロセスを経て言葉を使っているんだと改めて認識しました。他人の意図を推測するなんて、そりゃ機械にやらせるのは難しいよね、人間だってしょっちゅう間違えるのだし。(「暑いですね」と単なる世間話のつもりで言っても、「冷房付けますね」と気遣わせてしまうので本当に色んな人に申し訳なく思ってしまう......)

スマホに「○○に行きたい」といえば経路が出て来るのも、実はものすごく色んな人の研究や苦労があって出来ている機能なのだろうなと、あらためて言葉の奥深さ、面白さを感じました。

Posted by ブクログ

面白かった!

会話できる人工知能が開発されるまでにぶちあたる壁について動物たちのお話を交えて解説してくれる本。

お話のパートがいちいちユーモラスでよかった、イタチもまわりの動物もちょっと性格が悪いところが愛せる。

2017年著の本なので今の一大生成AIブームより少し前に書かれている。これ今のChatGPTはどう乗り越えてる問題なんだ?と思って本人に聞いてみたところ、学習方法の大枠はこの本に書かれているようなことと同じで、ただインターネット上のデータ収集の方法がよりパワーアップしたという感じだった。

意図を推測しているだけであって理解しているわけではないとchatGPTも言っていた。

結構お話は中途半端なところで終わる。結局機械が意味を超えた“意図”的な部分を汲み取るためにはより深くて多い学習が必要なようだ。

Posted by ブクログ

何でこの本を知って読む気になったのか忘れてしまったけど、AIにも言語にも特に興味がない自分でも(多少飛ばしたところもあるけど)最後まで興味深く読めた。

言葉を理解するというのはどういうことか、という普段考えたりしないことを、わかりやすい寓話と素敵なイラストで少しずつ噛み砕いて読ませる。興味のある読者にはさらに詳しい解説が用意されている。だいたい表紙からして素敵でワクワクする仕上がり。

著者はもちろん、編集や装丁の仕事もすごいと感じた。

Posted by ブクログ

働きたくないよ!私も!

助けてイタチ!

という気持ちだけで手に取った本。笑

「言葉が分かるとはどういうことか?」が、

イタチや他の動物たちとの物語の中で分かりやすく書かれている。

人工知能開発する人の努力や凄さが分かったけど、

何より 自分はこの複雑な理解や判断を自然とやっていたのか!頭いいじゃん!と思えた。笑

文章を作成するときに、句読点の付ける位置とかにこだわる方はめっちゃ共感すると思う…。

Posted by ブクログ

ロボットが言葉を理解するために必要な条件、現時点で使われてる技術や今後の課題を平易に説明してくれてる

はじめて生成AIを触った時ベクターストアが理解できなくて苦しんだことを思いだした

大学生のときに一度授業の中で取り扱われた気がするグライスの「会話的含み」の研究が改めて面白すぎると感じた

一件説明しにくそうに見える事象を4つの行動様式にシンプルにまとめあげていいて、すごいとしか言いようがない

Posted by ブクログ

言葉がわかるロボットを作って、楽したい!

人工知能が言葉を理解しているとはどういうことなのか。言葉がわかるロボットを作って、自分たちの代わりに働いてもらおうとするイタチたちの物語と一章ごとの解説で、それがどれだけ難しいことかを説明する本。言語学を外国語教育の方面からかじっていたので、イタチたちほど自分は愚か者じゃないと思いつつ、「言葉を理解する」の想像以上の深さにあらためて驚く。

ChatGPTの精度が色々言われているが、大量のデータを集めていても元になっているデータに間違いがあると吐き出した結果も間違うことがある。だからすべてロボットに任せることはまだできない。判断は人間がする。またすべてを任せるのではなくて、ある目的の処理だけロボットに任せるのもありで、これもやはり人間がいないと一連の流れは完成しない。イタチたちには申し訳ないが、働かないで済ませることはまだできない。人工知能は勝手に発達しない。当分人間がお世話をしないといけない。

あらためて人間の言語獲得の仕組みはすごいと思った。しかし人間の仕組みと、機械の仕組みを同じにする必要はないという指摘にもはっとした。機械にしてほしいことを、望ましい精度でさせることができたらよいのだから、まったく異なる方法にブレイクスルーがあるのかもしれない。

動物たちの物語で楽しく読めた。中高生におすすめしたい。

Posted by ブクログ

「言葉がわかる」とはどういうことかを、物語形式で段階を踏みながら丁寧に追っていくことができる1冊。

また、言語化や機械化、システム化とは何か、についても考えさせられる良著だと思います。

章ごとに「物語+解説」という構成も、この本には適していると思います。

個人的に最も「なるほど」と思ったのは、文(文章)の「意味」と「意図」の違いの話。

「意図」を読み取れない人との会話は、苦労することも多い一方で、あえて「意味」と「意図」を変えることで相手の反応や本心を試す、なんてこともやっていたりします。

理論言語学や自然言語処理に興味があるけど、どこから手をつければいいのかわからない、という人には、この本から入ることをお勧めします。

Posted by ブクログ

働かない生き方についてなのかな?と勘違いして手に取った作品だったが、内容はAIの言語能力がどう発展していったか、どう言う理論で言語を捉えているのか、そもそも言語とは何かといった内容。

技術的なことに興味がなくとも、そもそも人間は言語をどう理解してどう言う意図で使用しているのかという点も言及しており、人間のコミュニケーションとは一体…と考えさせられた。

Posted by ブクログ

言葉を機械に扱わせることの難しさをやさしく説いた本。自然言語処理(NLP)だと形態素解析→構文解析→意味解析→文脈解析と習うが、なんとなく全体がわかった気になる内容だった。

PCで言語を扱うと手間の割に報われないことが「あまた」あるのも仕方ないことだと納得。諸々の前処理(タグ付け)の苦労は何度も出てきてご苦労されているのだなぁと思ってしまった。

Posted by ブクログ

自然言語処理について、小説形式で、面白おかしく学べる本。

小説形式とは言え、自分のような素人には結構骨太な内容。

しっかり考えながら、読み進めないと、読み切れません。

一方、この分野をここまでかみ砕いてストーリーにして下さった

著者には感謝と尊敬の念を抱かざるを得ません。

この人、スゴイな。。

「最近、AI(機械)が人間のできることをどんどん奪っていく」といった

ホラー・ストーリーを至る所でよく聞くようになりましが、

現時点でAI(機械)に何ができて、何ができないのかを正確に知っておくことが

未来への備えの第一段(ファースト・ステップ)なような気がします。

チェス・将棋・囲碁では、プロが機械に勝てなくなりつつある昨今、

人の言葉を理解するロボットは作れるのか?

こういったことに興味のある人は読んでみると、とても楽しめるのではないかと思います。

改めて、人間ってすごいな、ということと

特に日本語って、ややこしい(誤解を生じやすい)、

そして、今は機会に限界があれども、いつブレイクスルーが起こってもおかしくない時代の流れの速さ、

そんなことを考えながら楽しませてもらいました。

Posted by ブクログ

動物村の働きたくないイタチを主人公にして童話のような展開で自然言語処理を中心とした人工知能の発達を描きます。人間なら簡単に理解できることを機械に理解させようとすることの難しさをイタチをはじめとした動物たちの言葉で面白おかしく表現しているところが逆に著者の研究における苦労を物語っているように思いました。

Posted by ブクログ

働きたくないイタチって誰? 他ならぬオレやアンタだよ。でもそれあんまり関係ない。

--------

もうAI本飽きたよね。

ではこの本はつまらないかって? 否。

AIでどう堕落するか、失敗するか、それを動物の森(じゃないか)の住民たちが代弁して、少しずつすすめていってくれる物語、なのだ。

最近電子書籍ばかり買っていて、この本が手元に届いたときに、装丁の美しさに息を呑んだ。いや本当は呑まなかったが、綺麗だなーと思った。

僕は本にそういう機能は求めていないが、本以外には求めている。愛でたくなる、ということは大切なことだ。愛でなくていい本が多いから電子書籍に流れてしまうのだ。

そういうことはさておき、内容はどうか。冒頭のつかみはよい。便利なロボット、ようするにAIがどう生活に受け入れられそうか、ということが明るく楽しく描かれている。もちろんそれは、明るく楽しいばかりではないのだけれど。

言葉がわかるとは、ということを分解して整理する。「ん」という音が、文字にしたら「ん」でも、唇が閉じる感じのそれと、口の奥が締まる感じのそれとは違う。だから本当は声としては違うものだ。さあそれが機械にわかるのか。

どうもわかるらしい。

でも聞こえるだけではダメ、応答が出来なくて。

どうもできるらしい。

だが言葉は難しい。ディープラーニングで囲碁の新定石が生み出せても、言葉をちゃんと理解して、こころの動きを掴むことなどは、まだまだ先の話なのだ。だと思うけど、とにかく本書に散りばめられている版画が、いろんなことを、まあいいか、と溶かしてくれるのだ。

どうだ、この感覚は。

丁寧に書いてあるし版画もいいし装丁もいい、だが一番疑問だったのは、この本はいったいどんな人向けに書かれているのだ、ということだった。中高生から大人まで、人工知能のわかり方を伝える、ということだったけど、こりゃ実はかえって難しいのでは。

まあ、AI本はあんたの仕事なくなるぜ的なものが多いなか、ぜんぜん違うアプローチで、終始あったかい感じだったので、僕は、好きです!

Posted by ブクログ

まずタイトルと装丁が秀逸。内容も「寓話」と「解説」が交互に並び、直観と論理の両面を相互チェックするかたちで理解が進む。文章も極めて平易で一気読み可。中学生くらいの子供なら十分読めるのでは。言語処理について現在の人工知能ができること/できないことがわかるのはもちろんだが、それを通じて我々が現に操っている言語の面白さ/不思議さにも触れることができる。

本書では、現在主流である「ビッグデータ」を利用してのAIを用いた言語処理の限界と、それを乗り越えることの困難さ(システムの無矛盾性に関するゲーデル的命題を思い出した)が提示されている。どれもなるほどと思えるものだが、ここではたと思い至ったのは、不完全なロボットの言語を、人間の方が「学習」し、「共感」して「理解」できるようになるのではという疑問。いかにAIの用いる言語が人間にとって間違いだらけで不十分でも、それを理解すべく我々人間のほうが変容してゆく可能性があるのではないか。我々が異文化を理解するとき、まずはその言語理解に端緒を求め、行動に反映させることが多い。それと同様、人間の方がAIの言語を受容し思考様式を理解することで、行動様式を更新していく。そこではAIがあたかもこれから新たにコミュニケーションを開始すべき友人や恋人のように扱われるのではないだろうか。本書で言語と人間の能力の底の知れなさに触れるにつれ、そんなイメージが浮かび上がってきた。

Posted by ブクログ

言語学者さんによる、言葉が分かるロボットを作ろうと奮闘するイタチたちのお話。他の動物界で取り組まれている先進技術から学びながら考え、機械に言葉を分からせることはとても難しいということが示されています。

今日主流となっているという大規模言語モデル、つまり大量の言語データを機会に学習させて、言葉を使えるような仕組みを機械に組み込もうとする取り組みで、

どのような課題を乗り越える必要があるのか、など、いろいろと書かれていました。

今はこの本が出版されてからさらに技術が進んでいるかと思いますが、その発展の方向性みたいなものを少し知れたかなーと思います。

それにしても、

イメージと言葉は違う!ということがまずありますよね。

それぞれについて、人間の脳の中では生成されていっているんだろうと思う。

言語脳の人と視覚脳の人がいる、といいますが、人間それぞれでもどっちを優先的に思考の基盤とするかも違うというので、言語とそれ以外の認知の関係性はなかなか複雑そうで機械で再現するのは至難の業に違いない、と勝手に思ったりしました。

Posted by ブクログ

言葉が“わかる”ロボットを作るために、言葉がわかる、伝えられるってどういうことかってのを、言語研究の視点で寓話+解説という形で、どんどん深掘りしていく構成は面白い。でも、後半ディープな話になると、とたんに寓話に無理が出てきて、解説を読んだほうが話が早いってなってしまった。寓話がメインで、解説がおまけってわけにいかないのはよくわかるんだけど。

Posted by ブクログ

「言葉がわかるとはなにか?」という日常の生活の中ではあまり問わないことを、最前線の研究をベースに普通の人にも考えてもらおうとする意欲的な一冊。家の中で家電は「加熱が終わりました。」とか「お風呂が沸きあがりました。」とか話しかけてくるし、車の中でもナビが道順をめげずに伝えようとしてくれます。こちらからもスマホやエコーに、ついつい話しかけているし機械とコミュニケーションしている量は、知らず知らずのうちに上がっています。著者は理論言語学を学び、自然言語処理に取り組んでいる研究者とのこと。東ロボプロジェクトにも参加されていたらしいです。そのプロジェクトから生まれた新井紀子さんの「AIvs教科書が読めない子供たち」でも触れられているようにAI研究を進化させているコア技術、ディープラーニングって、言葉の問題にぶち当たるようです。「言語学と自然言語処理という、似ているようで似ていない、また接点があるべきなのに実際はあまりない二つの世界にいたことのある一個人から見た、現状と課題をまとめたもの」ということで、すっきりわかったぁ!という本ではなく、一進一退まさに〇〇〇ごっこの難しさを共有しているので、嚙み砕きパートの動物たちの物語やイラストも、わかりやすく、というよりまだるっこしい感じに思えたりもしました。でも、そのまだるっこしさが研究のストラグルなのかも。主人公たちのバカっぽさも著者が社会に感じているいらだちなのかもしれませんね。